业界对日建设计的第一印象,通常是技术硬核、超大规模团队、超大尺度项目。

而作为日建设计执行董事、日建上海董事长,陆钟骁和他一贯明朗的笑容不由让人好奇:他是如何带领团队在浮动的市场中保持有效转型、又如何平衡大型项目需要妥善回应的技术挑战和各方诉求?

本期有方专访,走近陆钟骁,走近日建设计的中国历程。

△ 受访:陆钟骁 ©有方

有方 陆总加入日建是出于金茂大厦竞赛的契机?当时你对日建的印象是怎样的,毕业后又为何决定留下工作至今?

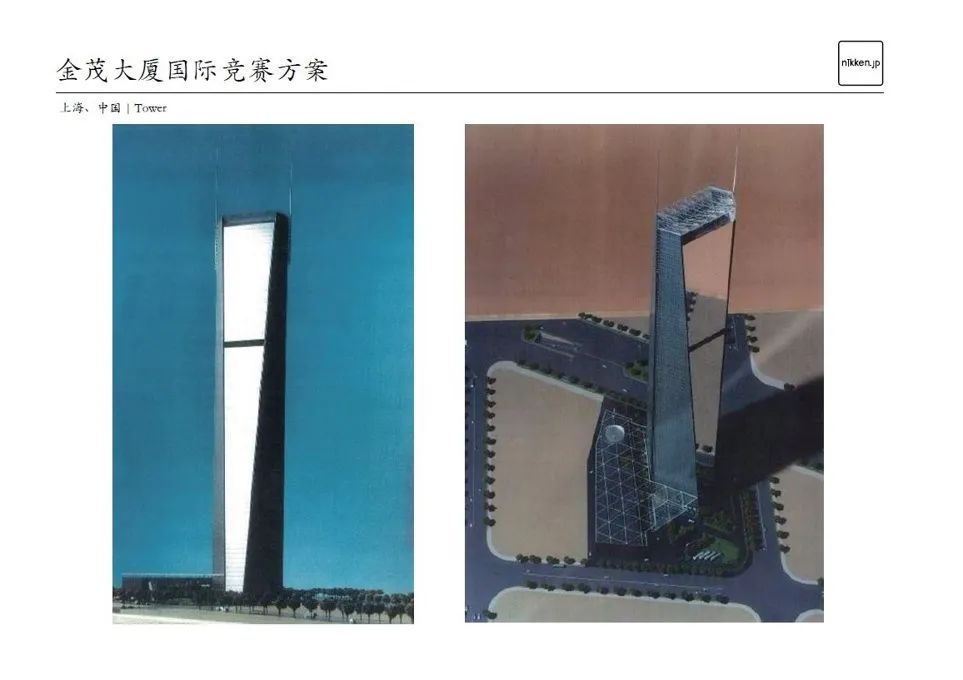

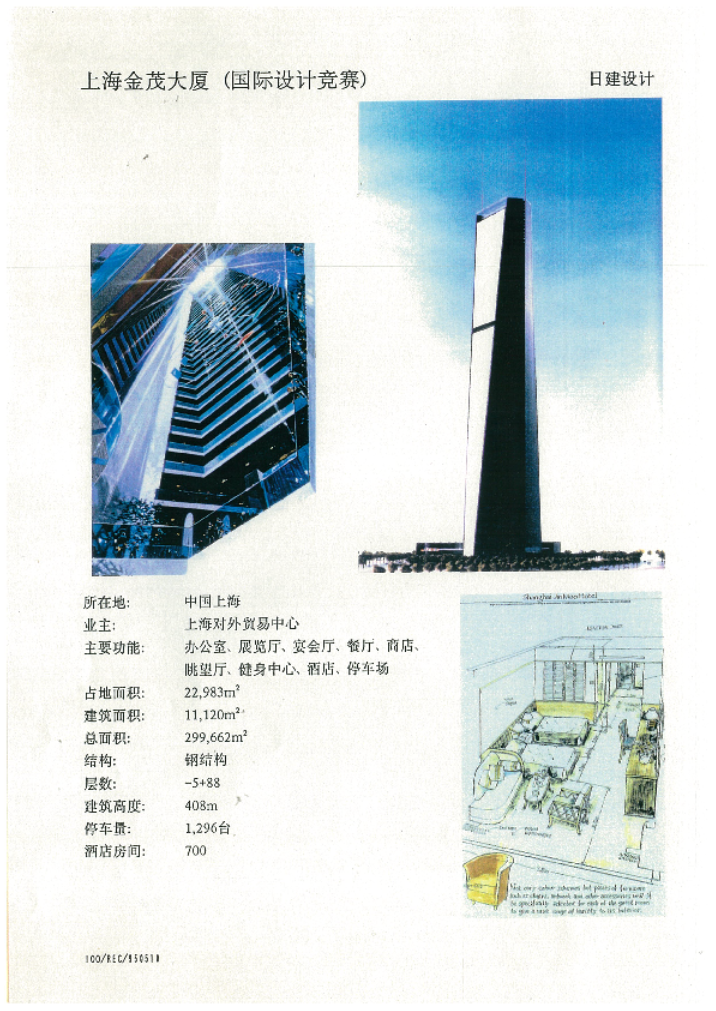

陆钟骁 我第一次跟日建接触,是因为1993年上海金茂大厦的竞赛。那时我还在东京工业大学念硕士,一个前辈到我们研究室来“诱惑”我,说“中国来了一个大项目,能不能到我们那去打工?”当时研究室的活特别多,坂本一成老师管的也很严,所以我就去请求老师,看能不能让自己在故乡实现一个项目。最后老师非常大方地同意了我去日建,我也很快就融入了团队。虽然最后输给了SOM,但取得的成绩也算不错。

当时最深的印象是日建的包容。作为实习的学生,已经能跟设计师共同出方案、做模型。虽然那是我第一次涉足这样一个巨大超高层的设计,但大家对我非常包容,我的很多想法也有幸被采用到了竞赛中。在传统的设计工作外,我们还做了很多图像化的工作,甚至把建筑印到了T恤上、在方案汇报的时候就穿着。这也带动了我对建筑设计领域拓展的思考:从图像到汇报的全过程,建筑师都需要把控。

竞赛做完后上司问我是不是留下工作,经过老师的同意,我也觉得在这样一个大的组织里还能自由发挥,就欣然加入了。进入日建后才知道这是一家有近百年历史的企业,但它的企业文化是非常自由的,像由一批儿童一样的设计师组成的大团队。日建没有某种固定的“设计哲学”“一贯作风”,大家可以自由地去畅想、实现自己对建筑的认知,于是就在这样一个大家庭里干到现在。

在日建的祖训里有一个重要的词:“不易流行”。这是松尾芭蕉所提的接近于禅学的一个理念。“不易”即抓住事物的本身、本质,“流行”就是永远跟上时代的步伐,去吸收更多的好理念。在这样一个大的思路下,才有了日建现在的活跃发展。

△ 日建金茂大厦竞赛方案 供图:日建设计

有方 那么日建成立中国公司,是一个由项目机会引导的决定吗?当时总部对中国市场的期许是怎样的?

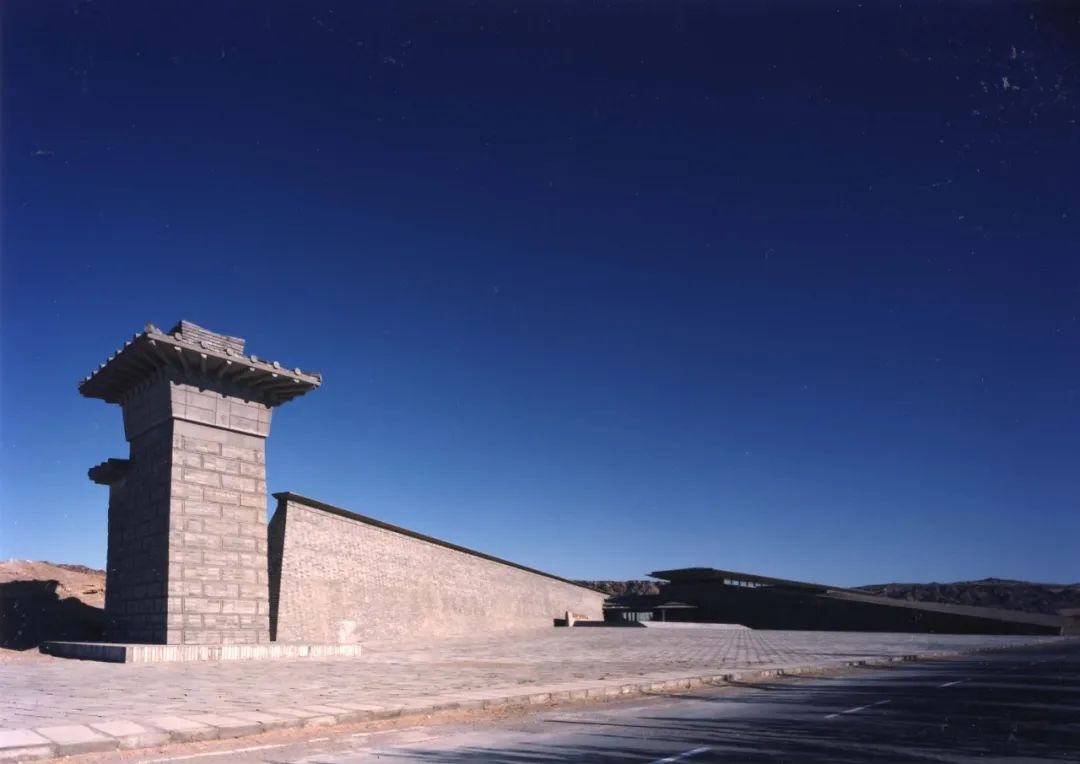

陆钟骁 日建其实是最早进入中国的外国设计公司。改革开放初期,我们就跟新日铁联合参与了宝钢整个厂区的规划,之后又参与了中日友好医院、敦煌艺术博物馆等一系列日本政府的援助工程。这之后出于客观原因,日建暂时离开了中国市场,直到1993年从金茂竞赛开始重返中国。紧接着1994、95年连中了中国银行上海分行、上海信息大楼等一系列大标。

但当时的总部对中国市场没有任何收益性要求。我们时任的副社长林昌二先生提出了一句话:“质量至上,品质至上。”不需要做多,每年只做一个项目都可以,但一定要把它做成跟在日本一样的精品。所以我们在世纪之交的那十年,差不多真的每年只做一个项目,但这一系列作品为日建在中国的口碑打下了良好基础。特别是在上海的小陆家嘴地区,就有六七栋超高层是我们设计的。

经过这十年的积累,我们对中国的合作、施工团队都更了解,也积累了不少品质把控的经验。于是2006年,总部决定在上海成立日建中国的第一家法人公司,更好地为当地业主服务。法人公司的成立,目的并不在于要尽快拓展国际市场、占有多少份额;更多是考虑如何立足本土、与客户共同打造精品。因此我是非常幸运的,可以在中国更好地完成自己想做的作品。

△ 中日友好医院 供图:日建设计

△ 敦煌艺术博物馆 ©高濑良夫(ADA东京)

△ 上海中银大厦 摄影:SS

△ 上海信息大楼 供图:日建设计

有方 在中国公司实践的近30年中,遇到过的较大困难是什么?如何调整并应对?

陆钟骁 其实我每隔5到6年,都会有一个迷茫期。有时是关于自己对建筑的思考,有时是由于中国或国际经济形势的影响。但幸运的是,我们都走了出来,不断地“居安思危”使我们走到了今天。

比如早期,我们在中国一直是做超高层,但慢慢会发现这类项目对地标性的追求跟建筑的本质还是有很大差距——建筑如何为人服务、为社会服务,就变成了一个问题。于是我们会去做一些类似希望小学的志愿项目,反思城市化的高速运转带来的困惑。又如在雷曼事件引发经济危机时,我们正好处于超高层项目断档期,因此在这段时间聚集了我们在东京的经验、从城市的角度来思考建筑,从而获取了一些城市设计、街区尺度大项目的思考机会,并引出了后续TOD、绿色城市等一系列的发展。中国跟日本的经济发展周期还是有一定契合的,潜移默化中,我们的直觉反应可能也受到了两个国家相似背景的影响。

△ 马蹄寨希望小学 供图:日建设计

有方 中国项目的成功,对日建全球业务的布局、拓展有什么影响?是否为集团工作提供了一定经验反哺?

陆钟骁 日建大规模的全球化推广是在2000、甚至2010年以后。当时在中国有了一定的项目成就,让我们觉得自己在日本积累的经验和理论可以运用到其他国家。2010年以前,我们在日本之外的实践基本是“单点”的,即在某一个国家、城市有些单栋的建筑。2010年以后,我们在中国有了上海、大连、北京、成都等办公室,并先后在迪拜、越南、泰国、韩国、西班牙都成立了办事处及法人公司。在这一系列全球布局下,我们集团的战略也从原来的技术输出,转变为结合理论整理加强当地法人的技术、设计能力,更好地实现品质化和对客户的贴身服务。

其实直到五年前,我们的中国团队都同时在做很多日本的项目,两国工作是同步进行的。当时我的团队主要是负责TOD项目,在中国有一系列的地铁、城际轨道、高铁车站类项目,在日本就包括涩谷这类以公共交通为核心的超大型城市更新,以及一些车站的前期研究,两地经验经常可以反哺。比如现在的日本旅行网红地“涩谷SKY观景台”,当时是考察了世界各地尤其上海的超高层顶部空间的利用,才确定下的概念。例如金茂、环球,每个超高层的空中都会有一个瞭望台,成为城市的一个打卡点,或者市民一种精神寄托的核心。

△ 东京涩谷SCRAMBLE SQUARE屋顶夜景

供图:涩谷SCRAMBLE SQUARE

△ 涩谷SCRAMBLE SQUARE ©SS

有方 在日建于中国完成的所有项目中,可否请你提供一个代表作的“私人推荐”?请分享它们尤其值得被关注的地方。

陆钟骁 我可能会选三个不是我自己做的项目(笑)。第一个是北京的国贸一期,从1980年代中叶一直到90年代初,我们的先辈们付出了巨大努力去完成它。在当时的大环境、施工条件下,我们派来的设计师的工作、生活条件都是非常艰苦的,是靠着自己的追求和毅力完成了这个作品。虽然这已是接近40年前的项目,但至今还是被大家所热爱、还在被使用。每次当我觉得自己遇到了很痛苦、不能克服的困难的时候,我都会想起国贸——当时大家在各种物资匮乏的情形下,还能坚守岗位,坚持到整个项目竣工。

△ 中国国际贸易中心 供图:日建设计

第二个项目,可能大家都不太知道是日建做的,是上海新天地。它是我们新加坡公司中的标,然后跟Benjamin Wood合作完成。在这个项目里我看到了想把城市空间开放出来的欲望和追求,也使我们找到了跟世界一流的同行合作的快乐。

一个相似的案例是广州图书馆,它打破了传统图书馆的固有概念,把图书馆做成了像购物中心一样的非常亲民的建筑。我每次去广州都会去一趟这里,都会看到人山人海。对我来说,建筑物要为人服务,且这个服务不能拘泥于某种形式和束缚——如何“打破自己”,是非常关键的。

△ 上海新天地 ©沈忠海

△ 广州图书馆外观 摄影:上海渡影文化传播有限公司

△ 广州图书馆外中庭 摄影:上海渡影文化传播有限公司

最后一个对我影响比较大的项目是华为松山湖基地。它在业界可能褒贬不一,但我遇到的去亲身体验过的人,都赞不绝口。为什么大家在这样一个环境里会被吸引?我觉得当我们把建筑、环境的品质做到极致,就可能会超越某些固有的“中国不应该去做欧洲小镇”的认知。当建筑的品质上升到一定层级,会给人带来一种发自内心的愉悦,这是建筑本原的东西。项目是我们另外一个团队在做,开始在review时我也曾持怀疑的态度,但到中间阶段、当它的结构出地面以后,突然发现整个街区跟松山湖的地形地貌形成了非常好的一个结合。这样一种亲身的、身体的感受,改变了我对建筑的某些看法。

这几个项目对我的促进都非常大。我自己做设计的时候也会去找这种小小的出发点,然后把它尽可能地做到极致。

有方 这让我想起《不为人知的日建设计》书中一句令人印象特别深的话,“如果不能营造意外的邂逅,就完全没必要在真实的空间中一决胜负”。

陆钟骁 对,建筑能为人带来的本质,应该是体验和发自内心的愉悦。

△ 华为大学俯瞰 摄影:yangmin/mintwow

△ 华为大学教学栋湖景 摄影:yangmin/mintwow

△ 华为大学图书馆视角的教学楼 摄影:yangmin/mintwow

有方 对于你近期非常关注的概念“Commons”,是从何时开始聚焦它的?对其理解是否经历过深入和变化?

陆钟骁 一开始,这个词的含义对我来说是非常模糊的,想法的逐渐清晰是在最近两年。虽然从上海中银大厦开始,对公共空间的考量一直是我各项目中贯穿一致的主题,但做西岸传媒港这类大型项目时,会发现我们所说的“公共空间”还仅仅停留在物理空间的层面,它只是一个基础、无法独立激发城市的活力。什么样的概念可以填补中间的缺失和脱节,是需要思考的问题。

正好在这个时期,我的老朋友、犬吠工作室的冢本和贝岛老师写了《共有性》一书。跟他们交流后,我发现在乡村建设、社区营造等公益性项目外,“共有性”理念在我们一系列大的城市化资本运作的项目里或许也能实现——实现资本价值和社会价值的共赢,是推动“共有性”的重要一点。所以我就尝试从自己的作品中去整理“共有性”对城市开发、综合更新能够起到的作用,及其所需的条件。

应该说,共有的实现需要很多机制的支持,尤其是奖励机制,以及市民、使用者共同参与的机制。这点在目前很多项目的策划和设计阶段是缺失的。我们现在急需做出一些好的样板、让客户看到“共有性”所能带来的价值,才能协调各利益相关方达到共赢。

△ 大阪梅北2期Grand Green Osaka鸟瞰 ©Akira Ito[aifoto]

△ 上海徐汇绿地缤纷城鸟瞰 摄影:yangmin/mintwow

△ 上海西岸传媒港夜景鸟瞰 摄影:yangmin/mintwow

有方 2010年后,日建承接了越来越多的超大体量、片区层级项目。造成这一转变的原因有哪些?

陆钟骁 向城市综合体、复杂TOD转变的最重要原因,在于时代需求的变化。雷曼事件后经济下滑,中国出台了一系列刺激经济的政策,其后一些海外资本也进入了中国市场;巨大的资本推动出现了新的城市综合体的浪潮。

对于城市综合体,我们在1990年代初就开始在横滨、六本木、涩谷等区域有了很多的实践。东京、大阪跟中国的大城市有很多相似的地方,对中国这个阶段的发展会带来一些提示,所以日建的项目也慢慢往这方面转型。我们开始思考,城市综合体的下一代究竟是什么?什么能带动城市综合体的演进?背后的逻辑更多是通过公共交通的引导,去实现一个更好的环境,并减少地球的负荷。所以我们就开始在中国推广站城一体的概念,这与中国轨道交通的发展时机正好契合,日建积累的经验也因此能得以运用。

△ 东京站八重洲口开发 ©新写真工房(堀内广治)

△ 二子玉川 ©SS

△ 二子玉川(从西侧眺望、夜景) ©SS

△ 东京中城日比谷(东面眺望)

©今田耕太郞(Imada Photo Service)

有方 操刀这类尺度远大于个人日常体验的项目,是否带来了一些新的挑战?如何应对?

陆钟骁 对于建筑师,超大尺度是非常难把控的。我们会要求团队站在片区、城市发展的战略层面来思考建筑,去看如何让我们的作品成为城市发展的助力。

第二,尺度感的培训是必须的。设计必须一直在1000分之1到1分之1,即一个很抽象的城市设计尺度和具象的节点尺度中,不停地反复跳跃。通过这种跳跃来验证项目的进展,是否符合刚才所说的城市战略的需求。

第三点需要的是项目管理能力。大型复杂项目要求着更多不同角色的参与者,作为总体把控的设计师需要有很强的项目管理能力和理念。而日建是一个非常综合的企业,我们可以在集团内把城市、建筑、结构、土木、设备、内装、景观一条龙地把控,更好地把人才统合起来。在这些大型项目中,我们也培养了不少的管理人才,许多在海外培养的管理骨干后来都在日本国内的项目中发挥了巨大作用。

△ 深圳西丽高铁枢纽(规划效果图)

图源:中铁第四勘察设计院集团

有方 最后,对于近年普遍认为的“建筑行业下行”,你的感受是?其对日建中国的业务是否有显著影响?

陆钟骁 我们整体的营业额并没有下降多少,但信息量确实少了很多。如何在有限的信息量中高效获取项目,就变成重要的题目了。

首先还是要抓住主业,把自己的强项做得更强,或者找到由它延伸的新方向。其次是知己知彼,在更加激烈的竞争中通过重新了解自己,去开拓一些新的领域。比如我们现在转向的城市更新改造,以及与最先端的制造业一同研究园区创新空间的做法、引入先端物流概念,这些都是我们在日本积累的经验,看在中国同时代的线下环境中能否得到好的应用。

有方 日本设计业在萧条期的应对,有哪些经验可供我们参考?

陆钟骁 当时政府为了摆脱泡沫经济,出台了一系列的刺激鼓励的政策。我们可以利用好这些政策,去拓展自己新的领域、支持主业。在经济上升时期,日建的建筑专业非常强,城市专业则更多是作为辅助;而现在变成两驾马车并驾齐驱,两大专业息息相关、相辅相成。城市专业在帮助政府制定政策、帮助开发商运用奖励制度的方面起到了非常关键的作用,为我们的建筑专业提供良好基础,最后完成一个对城市友好的作品。这样一些政策的研究和导入,变成了日建现在的强项。

还有一个教训是,“市场不好就不招人”不是一个很好的应对。一旦失去了新鲜血液,当市场恢复的时候,你会发现企业的经营是不可持续的。日建也遇到这样一个困境:在经济高速发展时我们招了很多人,下滑期就一下子缩小,复苏时会发现非常缺少这四五年的人才——在高龄化、年轻化这两端的员工之间,中间的骨干就没有了。持续地吸收新鲜血液、培养骨干,对设计行业非常重要,这是希望我们能够警醒的一个点。

△ 受访:陆钟骁 ©有方

△ 日建上海办公室 摄影:yangmin/mintwow

采访 / 原源

摄影 / 罗洁 校对 / 原源

本文版权归有方所有,项目照片由日建设计授权发布,版权均归原作者所有。欢迎转发,禁止以有方编辑版本转载。

上一篇:阿云朵仓公共艺术空间 / 一树建筑工作室

下一篇:建言 |对话马丁·海茵:开放边界,重构可能,HENN的设计进化论