经历,是建筑师成为自身的过程。

在去年一场评审会的返途,我们与评委徐昀超谈及其团队2024年即将竣工的一众项目,由此而有今年春天的一场采访。

然而略微出乎意料地,在进入具体的项目介绍前,我们得到了一长段真实鲜活的往事。当画面切回1980年代的东北,千禧年初的深圳、纽约、OMA,你会发觉「黄金时期、野蛮生长、欣欣向荣」可以是种相通的状态。

希望将这段关于建筑也关乎生命力的真实分享予你。以「经历」作为专访序章,走近深总院徐昀超建筑工作室主持建筑师、英国皇家特许注册建筑师、美国建筑师协会(AIA)会员,徐昀超。

有方 介绍一下你回国前的经历吧,有哪些特殊的关键节点?

徐昀超 我是1979年生人,老家在辽宁阜新。小时候放了学,就跑到妈妈工作的建筑设计院里拿丁字尺玩(打架),一直到初中左右。所以我很早就对设计院、建筑学有了印象,而且印象很深。

本科是在成都的西南交通大学上了5年,中途也没怎么好好上课。大四也就是9·11那年,逃课到了深圳,是因为朱涛通过我的一个导师找到了我,然后我们就一起炒更投标。2003年毕业以后,我也在成都跟朱涛和一些从国外回来的建筑师一起做了些项目,那会儿很自由。

其实2004年那会儿,我就已经想出国了,到2006年终于把钱凑齐,于是5月就去了纽约的哥伦比亚大学读建筑学硕士。毕业后留在纽约,在美国的第一份正式工作是在Rafael Viñoly Architects,但其实我一直想去OMA,所以持续在申请。后来他们的合伙人重松向平在纽约面试了我,觉得我的背景更适合去总部,所以录取后就把我放到了鹿特丹;做了三个月以后,他们感觉我的中国背景比较匹配深交所新大楼的深化设计、适合两边跑,所以后来在OMA的很长一段时间,我跟好友Michael Kokora两个人带着十几个人的一个团队,经常跑深圳、做深交所的方案设计和深化设计,就这样到了2009年底。

在国外的最后几年,你能明显感受到中国市场的热度和机会。OMA在国内已四处开花,之前提及的Rafael Viñoly、我在哥大的老师斯蒂文·霍尔等在中国境内到处在做新项目,所以那会儿已经有点眼馋了。如果一直待在荷兰,可能还是更像大厂里一个好用的工具,跟我心里从小到大的梦想还是会有距离。以上大致就是我回国前的背景。

△ 目前的工作室 ©有方

有方 你提到“心里从小到大的梦想”,具体指什么?

徐昀超 很有意思,我现在一两年还会梦到一次。首先我不是个“好孩子”,从小到大都很喜欢“捡垃圾”。阜新是个五线城市,有很多垃圾场,我喜欢捡烟盒、火柴盒、牛奶瓶子,各种各样的容器。捡了以后就拿回去洗洗干净,再晾干,房间里堆得到处都是。所以小时候每次搬家,我妈都很高兴,因为可以趁机把这些东西都扔掉。我好像从小就对容器类,能容纳一些东西的物体会感兴趣。

△ 办公室内的各类收藏 ©有方

我小时候在设计院,也不光是拿丁字尺打架(笑)。那会儿有几位刚从清华毕业的建筑师,他们很喜欢画水彩和水粉,跟实物简直一模一样,我就很感兴趣。还有一位特别喜欢刻微观景观,会带我跑到楼下去挖苔藓,然后弄一个小花盘里浇点水,里面所有的亭桥全用绘图橡皮刻出来,小而精致。我就帮他拔草,捡些松枝、树叶,然后去搭一个双手捧起来这样大小的“园林”。

所以当时最深的一个想法,就是“原来建筑师是这样的”。建筑师既可以画那么漂亮的画,又可以做这么漂亮的房子(当时我觉得他们设计的哪怕是厂房都很好看),同时还有闲情雅致和那么多的业余时间去玩这些东西。另外因为我母亲是电气工程师,她常跟我说“建筑学是整个行业的龙头、老大,所有事其实是由建筑师控制的”,这也成为了我当时很朴素的另外一个感受。所以可能从小学时就有了这样一个梦想,更多的是对建筑师身份、生活状态的喜爱和憧憬。

有方 后来大四那年的“深圳之旅”,具体是段怎样的历程?

徐昀超 在设计院的童年之后,大四逃课是第二次重要改变。2001年我第一次来到深圳,在这待了一个月,白天只出去过一次,其他时间都帮着朱涛在切模型(笑)。每一天大概干到凌晨三四点,然后我们出去吃个夜宵,回来就睡觉,第二天九点再回到公司。我们当时的交流很多,所以朱涛有点像我的一个建筑学启蒙老师。他首先告诉我,昀超你不要总想着学校那些事儿,建筑的范畴是很大的。我那会儿也很喜欢国外那些建筑师,但经常我聊两句,就直接被他盖住了,我说一个故事他能说十个,所以后来我就很向往去倾听。

在深圳一个月的时间,我就知道接下来一年我不能在学校里过了,回到学校以后基本就不怎么上课。但成都那会有个外文书店特别有意思,全都是原版的外文设计书,每一次进去要花两块钱,你可以不买,花两块钱就能进去随便看。所以我最后毕业设计那一年,基本有一半时间是在外文书店度过的,另一半是在宿舍里自己弄模型。

△ 本科时期手作模型 Interwined Space ©徐昀超

△ 桌面与书墙。同一格内往往领域各异,有趣书目众多 ©有方

有方 在哥伦比亚大学读研期间,哪些人、事是记忆最深刻的?

徐昀超 到了哥大以后,我的第一位老师叫Ed Keller。他有点偏建筑理论家,2004、05年还是全美自由攀岩排名前十的选手,经常穿着登山鞋给我们上课。当时上完第一堂课,我想哭的心都有了,感觉花了这么多钱来哥大,结果没有讲任何关于建筑的事。他讲的是法国大革命的时候,政府怎么在巴黎郊区修了学院、把学生填进去,这样就可以把城市里闹事的青年引到郊区,等他们再想回来闹的时候,武装力量就可以在中间切断、把他们的计划打乱。我当时很困惑,这个是建筑学吗?接触了几次以后,我就问他:“到底什么是建筑学?”他告诉我一句话,他说“Everything can be architecture.”。这对我影响也很大。

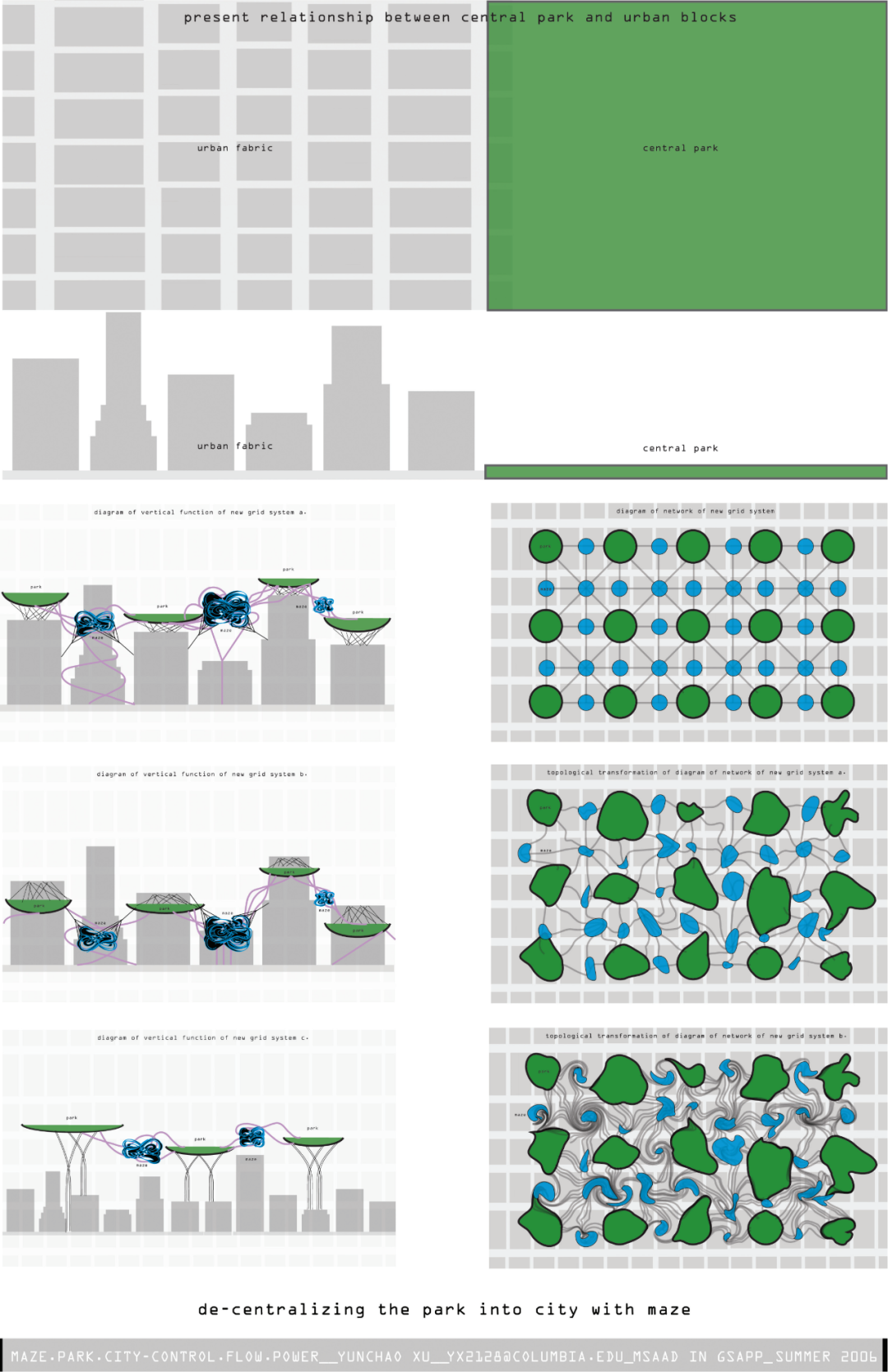

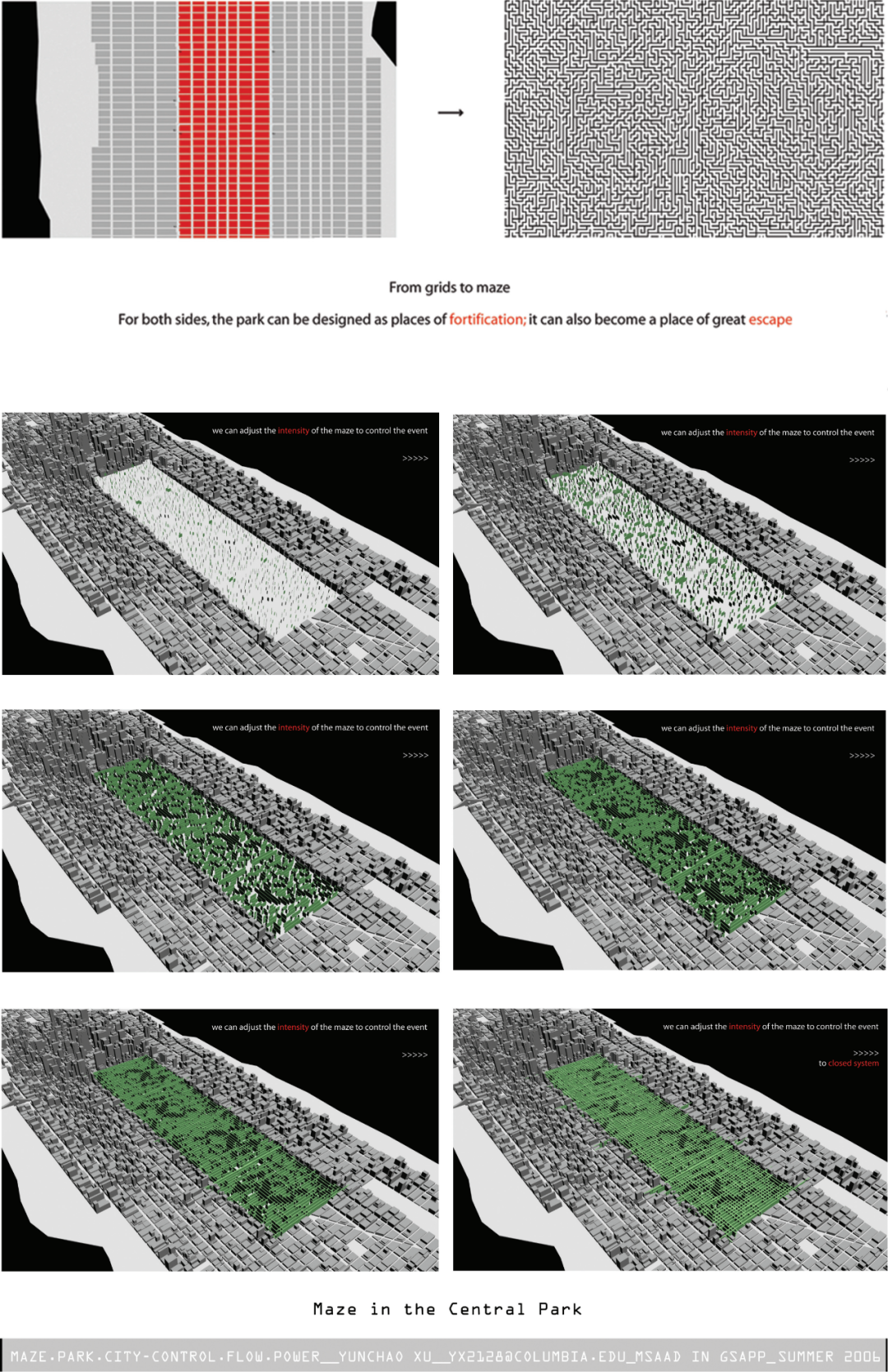

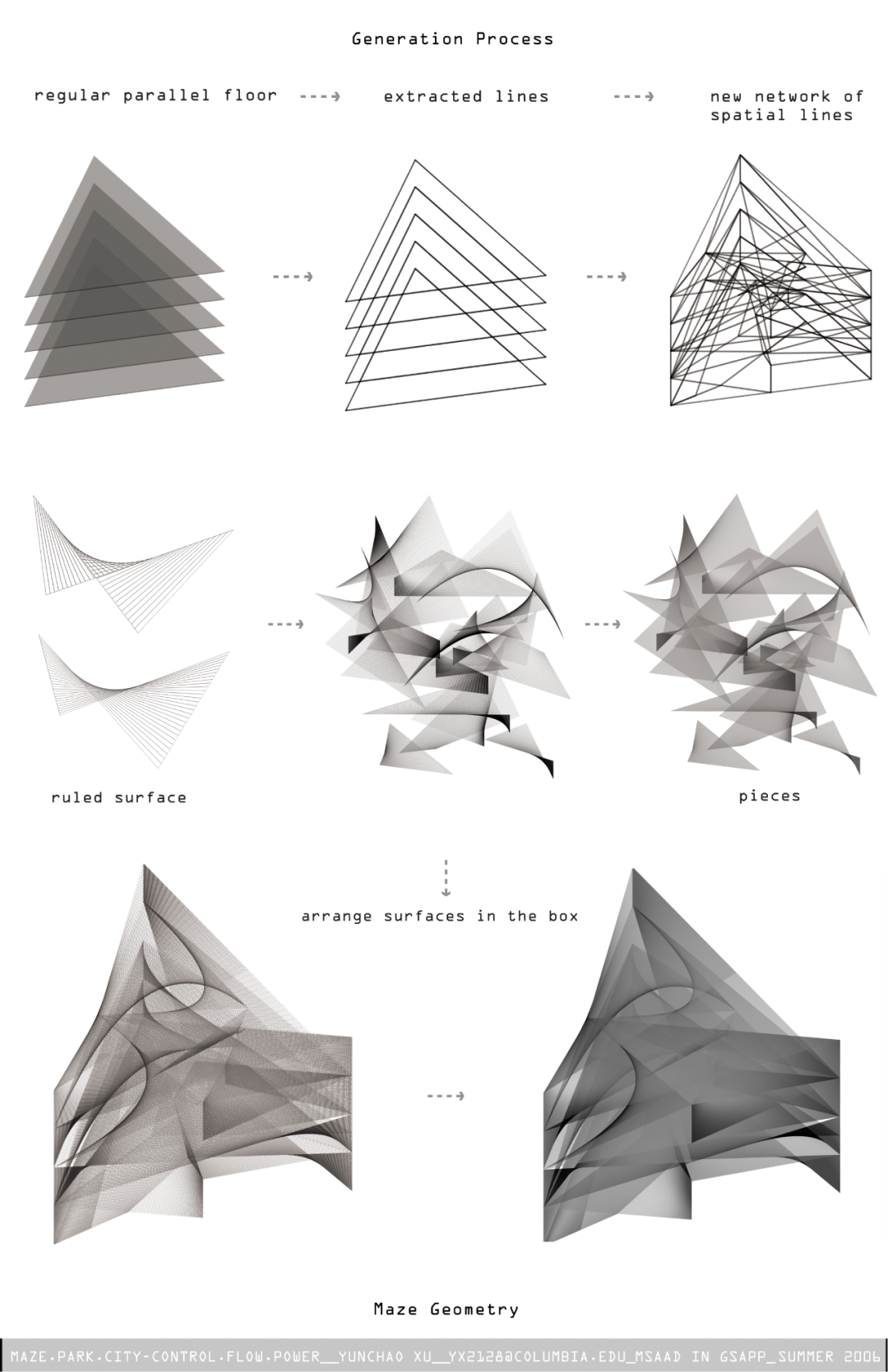

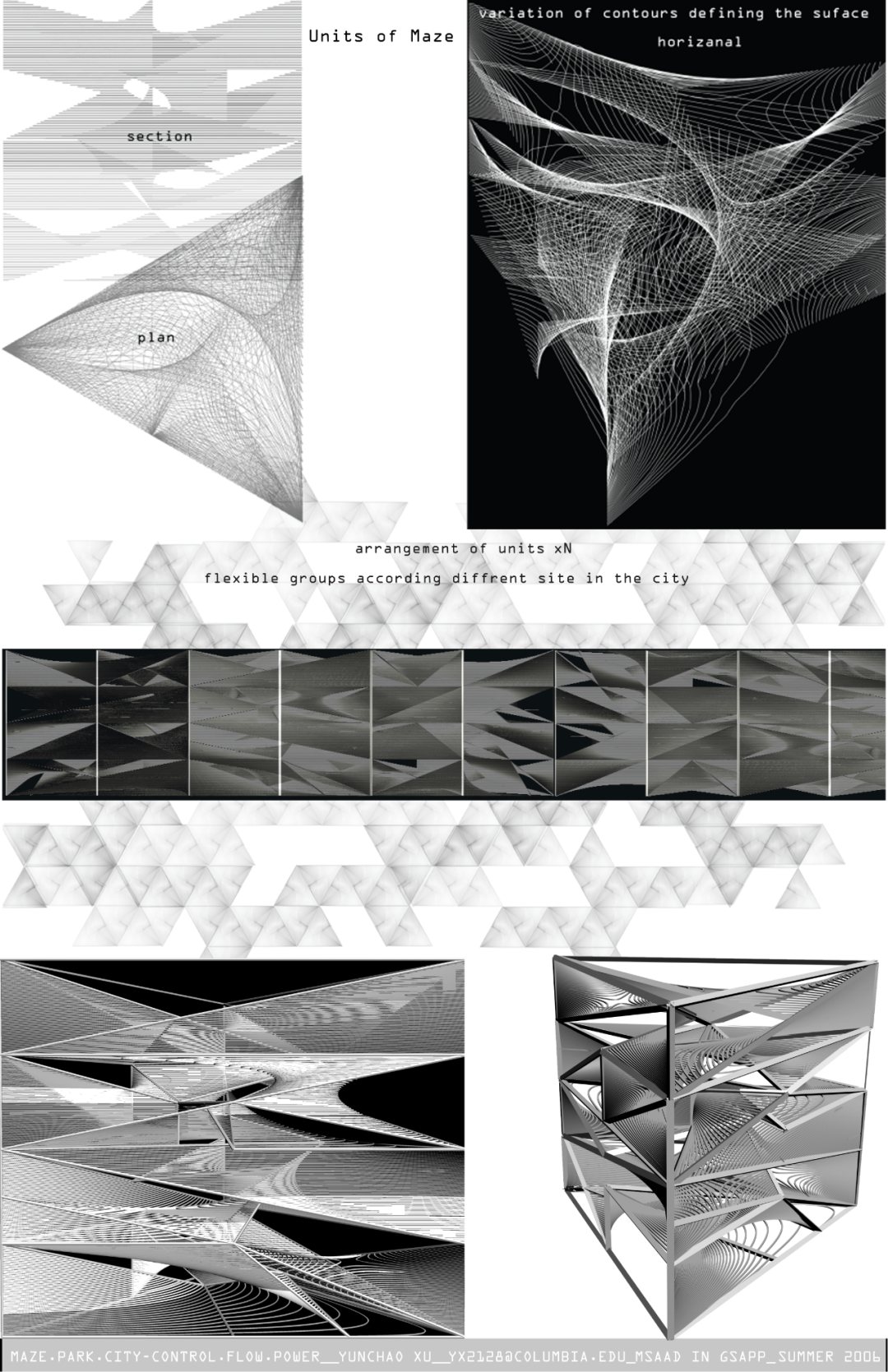

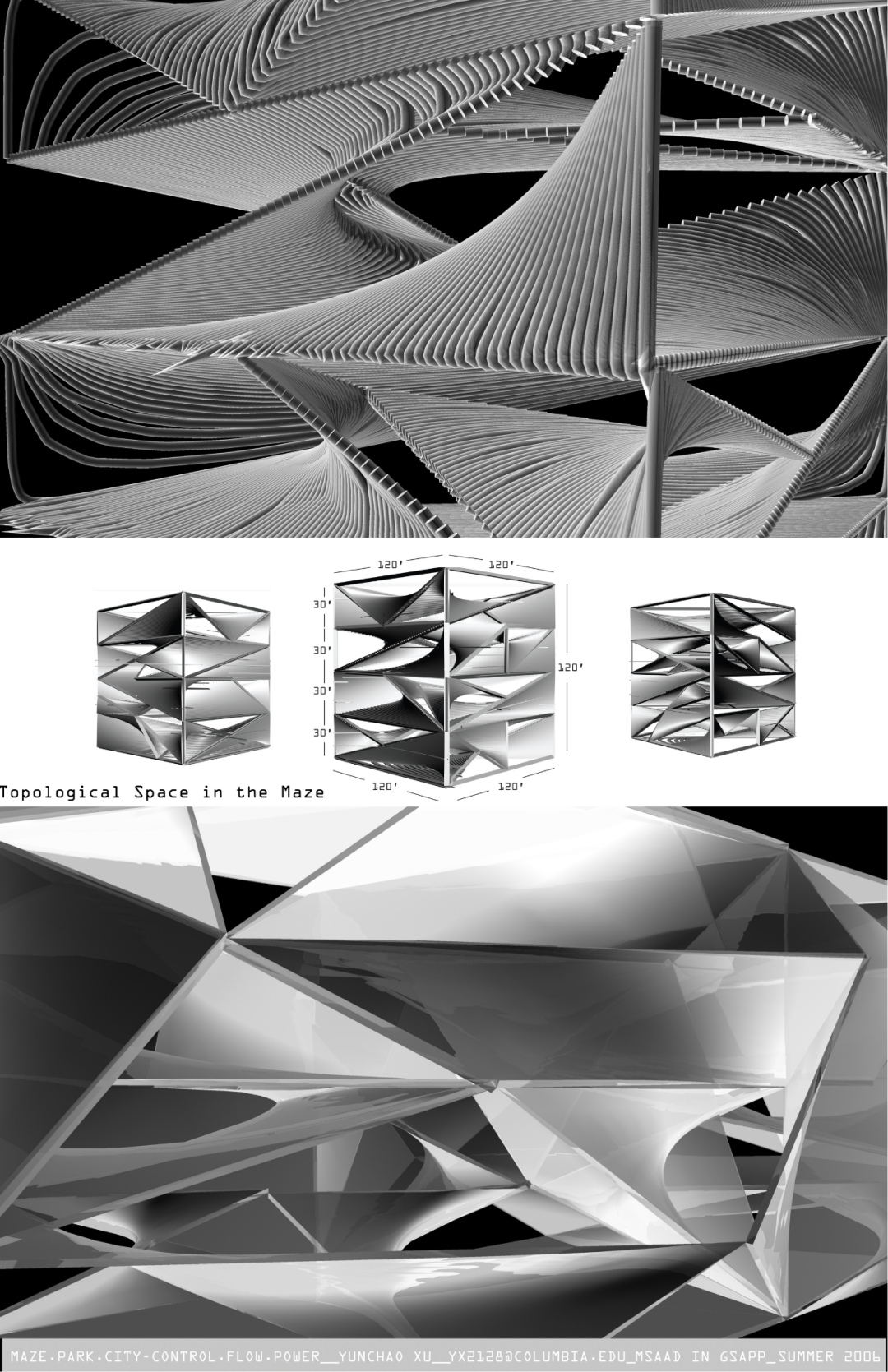

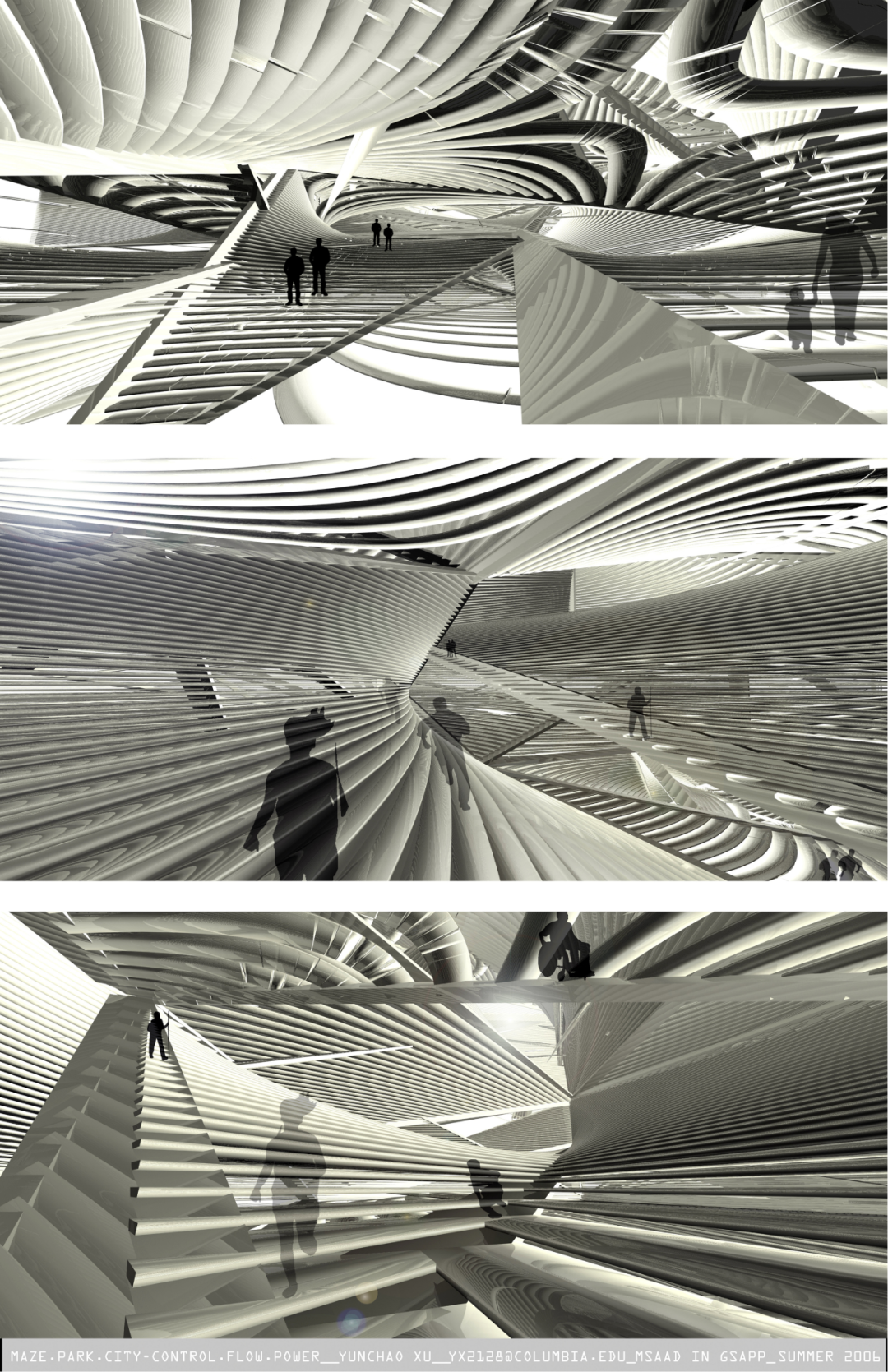

那一次的课程设计是个开放题目,我做了一个“Labyrinth in Manhattan”,把曼哈顿中央公园改造成了一个迷宫。我的想法是“让特别发达、井井有条的资本主义城市重新混乱一次,看是否还可以有新的社会结构产生”;结果Ed Keller一针见血地跟我说,“你做了这么多3D模型、动画、奇妙的空间,但有没有想过谁会进来走你的迷宫、你要通过什么样的方式吸引人流?当中央公园不再能够遛狗、跑步、带小孩,单纯的漂亮空间又能怎么样呢?”在我设计到最后的时候,他给了我一记重击。直到今天我也时常在想,当我们做出一大堆很炫目的、我自己也会着迷的空间,人为什么要来?他最开始的欲望是怎么被激发的?这是Ed Keller对我的影响。

△ 哥大作品之一 Labyrinth in Manhattan ©徐昀超

第二位重要人物是斯蒂文·霍尔,我最后一个学期的导师。每次课程设计的时候,他基本都不看结构、模型,而是要求我先拿出10张比较好看或好玩的图片,问“你能从里面学到什么?”,我说“我什么都学不到”。我知道他是把现象学跟建筑学结合在一起的大师,但当时真是一头雾水。

直到有一次我们的春假field trip,他花了两周时间带我们去巴西。那是2007年,尼迈耶正好是100岁,Steven跟他是很好的朋友(虽然差了几辈)。去了以后没有见到尼迈耶本人,他妻子领我们去海边看了三个他还没有修成的房子,其中印象特别深的是一个沙滩上的混凝土穹顶,之前没在任何杂志上看到过。它就像一个小土包,没有任何让你兴奋的尼迈耶式自由曲线,但进入后,我一下就被震撼到了。原本在里约的沙滩上暴晒得已经有些懵,入内后就像一下进入了暗夜,我后来管它叫“白昼星空”。风呼呼地吹,非常凉,低头看地上全是小小的光斑在抖动,抬头一看就像夜晚天幕的点点星光。当时想哭的心都有了,看过那么多尼迈耶的书,但原来建筑可以是这样的。

我们就问尼迈耶团队同行的一位工程师,“为什么要做这样的房子?”他说尼迈耶对光和结构之间的关系非常感兴趣,而抖动是因为风的荷载吹到拱壁上以后,会微微地改变建筑的结构,那一点点抖动就像小孔成像,被放大百倍后投射到地面。这个感受给了我一种特别的冲击,从那时开始能有一点理解Steven。

从巴西回来,他让我们每个人收集100张照片,跟巴西有没有直接关系都行,就是日常中随便拍。最后我们组拼了一两千张,花了整整一下午让每个人去分析那些照片。虽然我最后的final review,他还是觉得我的设计太注重形态了,“我花了一个学期跟你交流,形态、空间、光背后人的想象和欲望到底是什么,你好像还是没有讲出来,我只看到很漂亮的光,很完美的曲线,很好的结构”;但现在回想,这些经历对我后来的创作都有影响,看到一个A,可能会想到很多另外的东西。

△ 哥大Steven Holl课程设计 Dance School ©徐昀超

△ 尼迈耶作品:Memorial Roberto Silveira

©Analice Paron(上)、Architectural Digest(下)

在哥大,最后一位对我影响很重的人,是肯尼思·弗兰普顿。我这一届应该是他正式退休前收山的一届,幸运入选了他的seminar:Comparative Critical Analysis of Built Form。当时哥大的建筑学在参数化、人工智能方面已经非常靠前了,很多教师是现在AI研究的鼻祖;但Kenneth给我特别深的一个印象,是有次我跟一个西班牙同学坐在他的办公室里,他拿着钢笔画了8根线条,然后说这是香榭丽舍大街的层次:第一根线是马路,第二根是种的小花小草,第三条是人行,第四条是商业外摆,第五条线是窗子,第六条线是室内像萨特他们喝咖啡那样的座位,再往里是吧台,最后是吧台后面后勤的线......他说,我们的建筑学应该更多地关注这样invisible的东西,而不是像视觉艺术一样的极度流行的参数化设计。“我看你们中期一共10个studio,有6个是no gravity没有任何重力,好像所有的动画都是好莱坞大片,建筑就飘在空中、不知道它是在地球上还是太空里。如果这样的话,我觉得他们都应该去NASA。”

Kenneth对我的影响在于,不可见的、无形的那个东西,可能是建筑学里特别丰富的存在。而对当下火热的参数化、人工智能,我还是有很深的问号。直到现在,当我们团队做出一个很漂亮或者很原创的形态后,会很开心,但也会逼自己回想为什么会这么做、这些空间又到底能给人带来什么?最重要的是,必须考虑重力,否则头脑里的很多东西就没有根基。Kenneth会提醒我,不管多兴奋、多奇形怪状甚至不着调,还是要有一个可以铆住建筑和自己的东西,它就是重力。

△ 哥大毕业照片与受访现场

有方 你对尼迈耶空间的那段描述非常有感染力。但当时“建筑”打动你的地方,是否完全在于其可以带给人的体验?

徐昀超 你问了一个很本质的问题,但我觉得不能完全划等号。从尼迈耶的角度讲,他创作这样一种空间,一定不仅是为了让个体去体验那“白昼星空”。他创作时想的可能是海洋、光、空气之间的对流,但建筑或者说艺术的一个伟大之处就在于,进入空间的每个人可以有自己的、不同的感受。当时他已是百岁,事务所里助手都已七八十岁了,所以我看到的状态是不是最终修成的状态、未来立面会不会加颜色、室内会不会增添人造光,都不是确定的。但当时的我就像醉心地喝了一杯酒。

我觉得建筑就是一个无中生有的东西,把无形的欲望、没有边界的想象、人脑海里的东西,变成一个有形的载体、有限的空间——但进入的个体不一定会沿着你原来的创作思维去感受,建筑吸引我的一点正在于此。我对从无到有、再回归无的过程特别着迷。做出一个剧本,然后让所有演员按你的剧本演,这不是建筑学。最近五六年我经常想,不希望我的空间都按我汇报的“剧本”来,生成无限的那种可能会更有意思。

△ Memorial Roberto Silveira ©Niterói-RJ

有方 谈谈深交所那段经历吧。当时具体负责的工作以及得到的最大改变,分别是什么?

徐昀超 深交所项目可能是影响我最深的一段工作,没有之一。我去OMA是因为被库哈斯的理论、他对世界的认知吸引;好不容易进去后,头半年的感受就是“想走”(笑),当时我就跟同事说,这就是一个更加全球化的超级血汗工厂,但是很兴奋,每天都工作得很兴奋。

刚进OMA的时候,我们就是不停地投标,而深交所让我第一次认认真真地回到了工地上,对我最大的冲击是,我终于知道Rem真的是一个高度职业化的建筑师,跟我原来想象的完全是两个概念。他是深交所的主负责人,因此我们接触的机会非常多,Rem对这个项目的投入以及他作为一个传统建筑师的表现,让我受益匪浅。

举一个具体的例子。深交所的幕墙设计顾问是奥雅纳,但幕墙的图全是OMA自己来画,可能出了几千页。从外部看,项目立面似乎很简单,无非就是大小都一模一样的方块、从底到顶都没变化。但为什么需要几千张图?用Rem的话说,越简单的东西背后要做的工作就越多,是反比的关系。比如我们想实现一个非常好的转角节点,首先要建很好的模型,然后要做1:20、1:10的大样,再结合室内灯光照明、室外泛光让奥雅纳来测算;测算以后说“不行”,我们就再把这步骤重新来一次,设计第二个节点。这样的工作反复七八次以后,终于可以做1:1的上墙大样,这时Rem会亲自跑到工地上,他来之前我们都会准备好一排样板。比如说深交所的外墙很多是用印花玻璃,它是表面平滑但内里有凸凹,阳光射入后不同角度折射的感觉是不一样的。所以深交所在阴天就像一块黑色石材,晴天时像一个小玉,多云时候就会从透明到不透明间来回转换。Rem去挑30×30的样板时,每一次大概30块,大概挑过20次,经常是上午在现场发飙了以后,下午就从工厂把新玻璃再拉过来。深交所幕墙1:1的样板做过9套,每个尺寸的定样都经历过无数轮,他看过所有东西,最后才会决定。

△ 在OMA工作期间

△ 深交所远观 ©有方

作为理论家、写《癫狂的纽约》《小,中,大,特大》的时候,他可以那样诗意和有洞见力;但在工地摸爬滚打的时候,他会用力地敲玻璃,用手抠缝,浇完矿泉水再往材料上抹土,去看它自洁的能力,完全是个工匠。每次从香港打车到深圳,他在车上把厚厚一沓深交所图纸打开,翻完以后就拿小红笔在上面标,画圈的地方就一定是有问题的地方。进入OMA前,我一直觉得Rem是个高高在上的形而上的建筑师,但真不是。

这段很量化的经历,比如对一块材料的几十次遴选、N轮的在不同天气下的来回比较,对我后来自己建房子的状态也产生了巨大影响。每次在现场,当他们觉得我有点“变态”,说我既不考虑总包方利益、也不考虑代建方利益、更不考虑施工图兄弟们的疾苦、就这么来回改的时候,我都觉得好像我还好(笑),跟深交所比起来,算不错的了。

有方 这段经历,似乎也影响了你对模型推敲、效果表现等手段的理解。

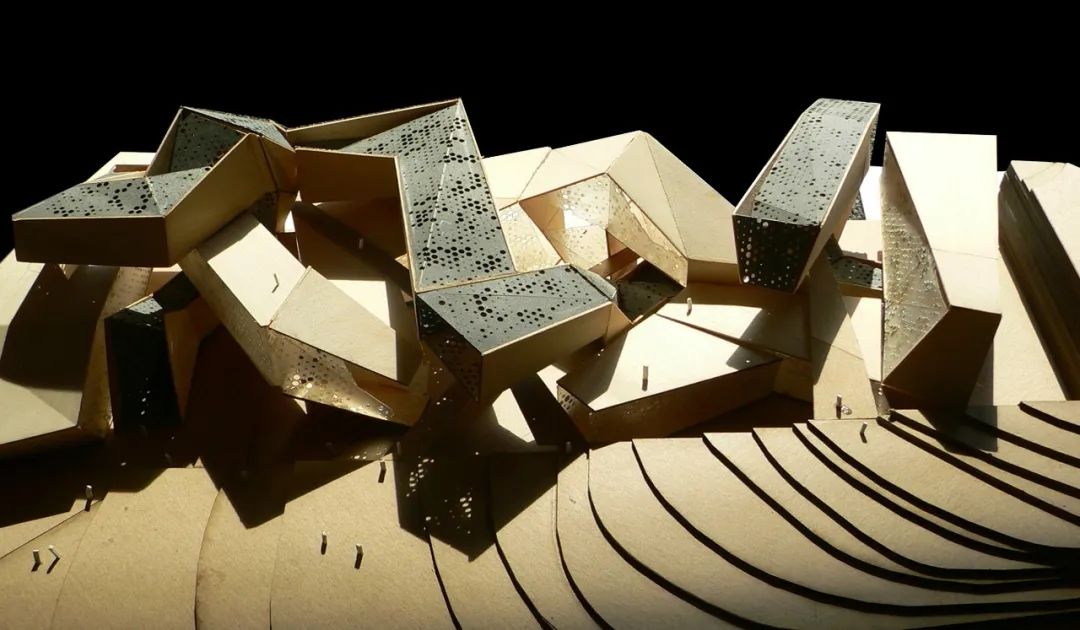

徐昀超 对,深交所教会我的第二点,是避免过度渲染。我们会做那种大模型,所有材料全按最终实际应用的情况来做,所以模型非常重,说服力也特别强。制作就在OMA一楼的workshop里,做完以后凌晨就运走,我就一个人带两个模型从阿姆斯特丹飞香港,下飞机叫上两个面包车拉到深交所,差不多九点半、十点,然后就开会。

深交所的业主水准是很高的,领导去看的时候,每一个点讨论起来都特别有效。他们不看太多的效果图,我们的文本里更多的是模型和拼贴的照片,用材料直接拼出空间也是OMA的一个习惯。我去OMA之前,会觉得这不就是Rem年轻时跟Zenghelis搞的那一套拼贴城市;但工作后我发现真的很有效,跟业主和同行一起讨论的时候,一就是一、二就是二。现在我也会提醒我们团队,不要去过度渲染,否则会改变建筑本身能给人带来的感受。

△ 工作室模型区 ©有方

有方 在更大的价值观层面呢,这些经历留下了哪些更长久的印迹吗?

徐昀超 现在回想,虽然在OMA的前半年很痛苦、就像救火队员一样要跑遍各种各样的组,但日后看来全是财富。每个组的工作习惯、思维方式完全不同,要跟世界各地的人去打交道,但这些“走马观花”的碎片会一点点沉淀下来,现在工作时,偶尔还会因为一些刺激跳转到当时那种状态,就特别好。在深交所项目后期我做到了team leader,当时跟Kokora一起,一天可能有七八十封邮件要发给15个方面。这也让我开始学会在短时间内处理很多信息,知道再大的项目都可以通过分层分类的方式去控制,人心里就有底了。

所以我很庆幸有在OMA的那段经历,否则我应该不会这么开放,对事情和世界的接受度也不会这么高。百花齐放很好,我不觉得只有一类是正统、终极的答案。这肯定跟我在哥大和OMA接触的人比较杂有关系,包括千禧年初黄金期的深圳——那时的深圳非常开放,稀奇古怪的人没有一个主旋律,但每一种野蛮生长都能开出一朵花来,是欣欣向荣的感觉。这可能跟我的本性有关,我就喜欢这种没人管的地方(笑)。

这种有一点点“野味”的状态,是当年的深圳、哥大、OMA给我的通感。它们的一个共性在于,没有太多的界限、束缚,体现了世界本来的原生的感觉。在哥大,从老师身上学到的东西可能只占30%,更多是来自印度、拉美、欧洲、日韩各样的同学,他们做事的方式都不一样,而当你不断“看见”,潜移默化就会学到一些东西。当时同学里有位印度的老哥,永远坚持用土做模型,哥大就容纳了。每次final review,老师会先笑一笑,但当他很认真地讲出自己的构思,大家是会尊重的。这些经历让我相信,当你尊重每一个体的时候,不管是哪个职业、哪个行业,生命力一下就会起来。我是觉得现在的建筑学有点趋同了,可能我更崇尚那种不同,有不一样的出发点会更有意思。过去一段段不同的经历,又像是一个连续起来的缘分,让我不停地打开着自己。

关于深总院徐昀超建筑工作室的实践及更多故事

明日10:00,专访聚焦即将发布

采访 / 原源 摄影 / 郭嘉

视觉 / 方泽楠 校对 / 原源

本文版权归有方所有,欢迎转发,禁止以有方编辑版本转载。

上一篇:经济适用+社区共享:瑞士Westhof住宅 / Conen Sigl

下一篇:Cycle Cycle 巡游亭 | F.O.G.建筑事务所