设计单位 UPA原榀建筑事务所

项目地点 湖北随州

建成时间 2024年11月

建筑面积 乡村博物馆550平方米,骑行驿站145平方米,自在小院203平方米,艺术餐厅340平方米,咖啡厅338平方米

本文文字由设计单位提供。

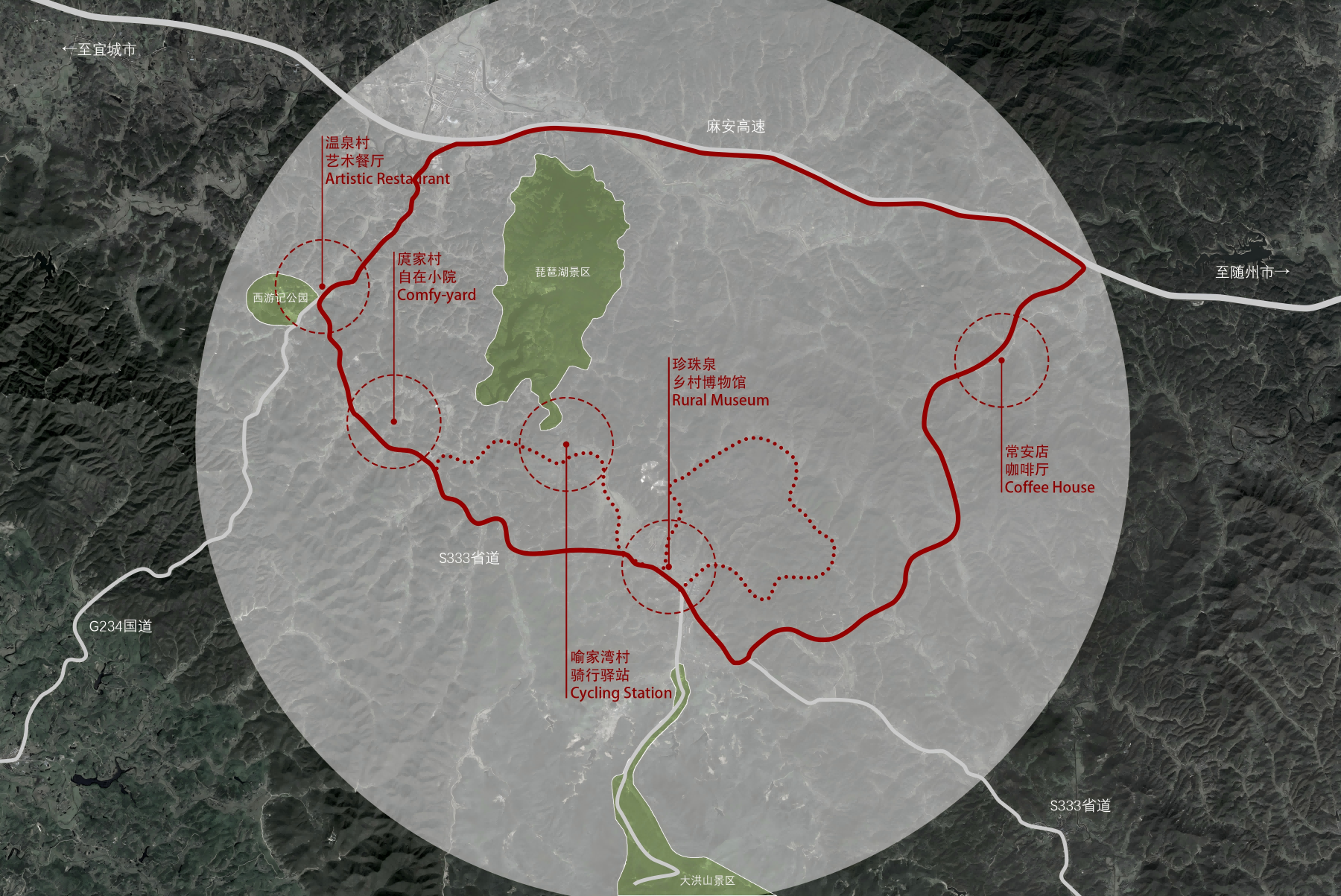

随县位于湖北省随州市,有着丰富的自然资源和深厚的文化底蕴,境内有荆楚名胜大洪山风景区和琵琶湖景区。自2023年下半年起,中国乡村发展基金会联合随县人民政府,为提升当地的县域旅游经济,选择了三镇五村实施和美乡村建设,作为大洪山风景区的补充,并带动大洪山下乡村振兴。同时,规划了一条乡村绿道环线,将五个村进行串联,让乡村之间形成有效联动。

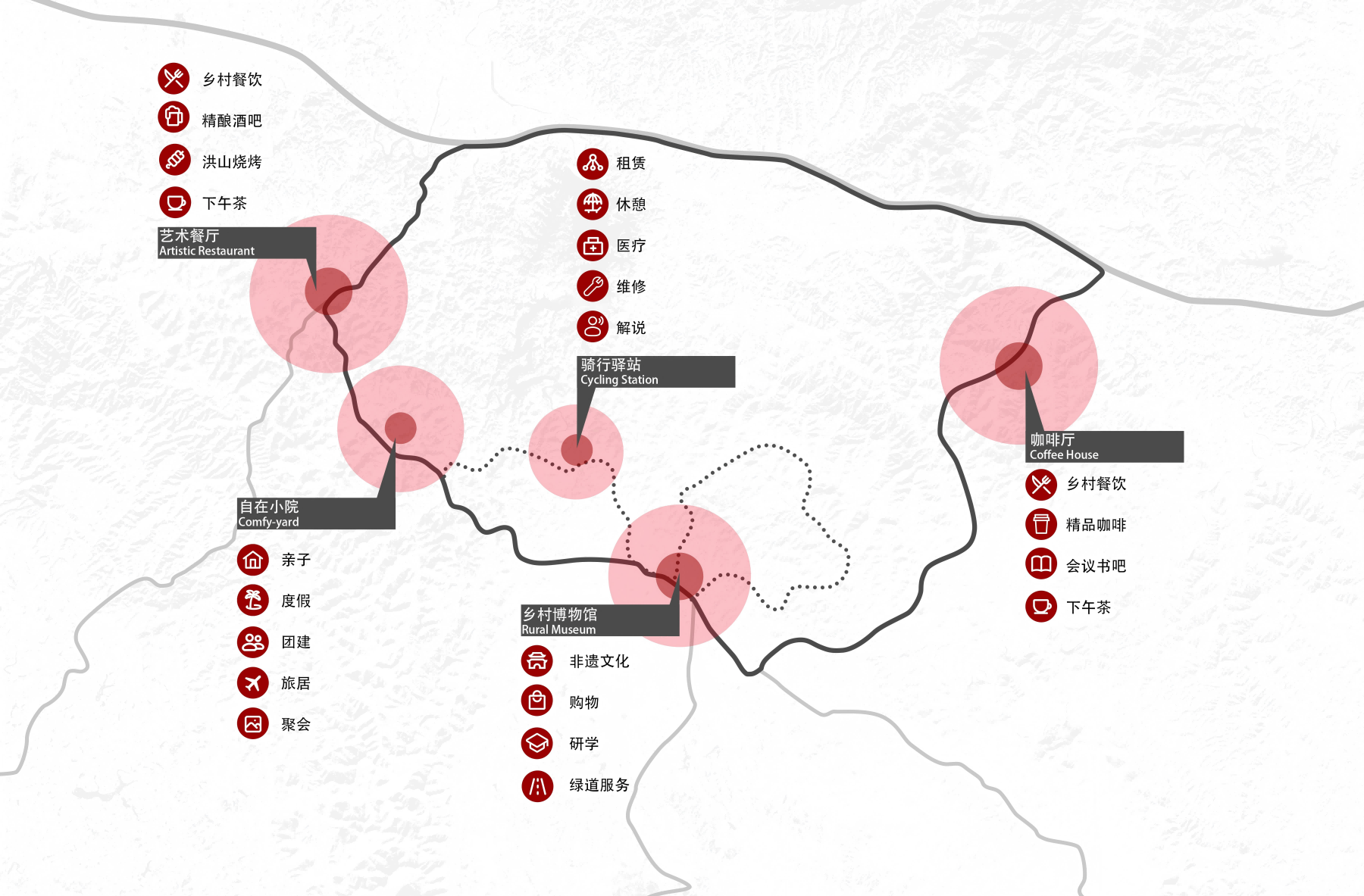

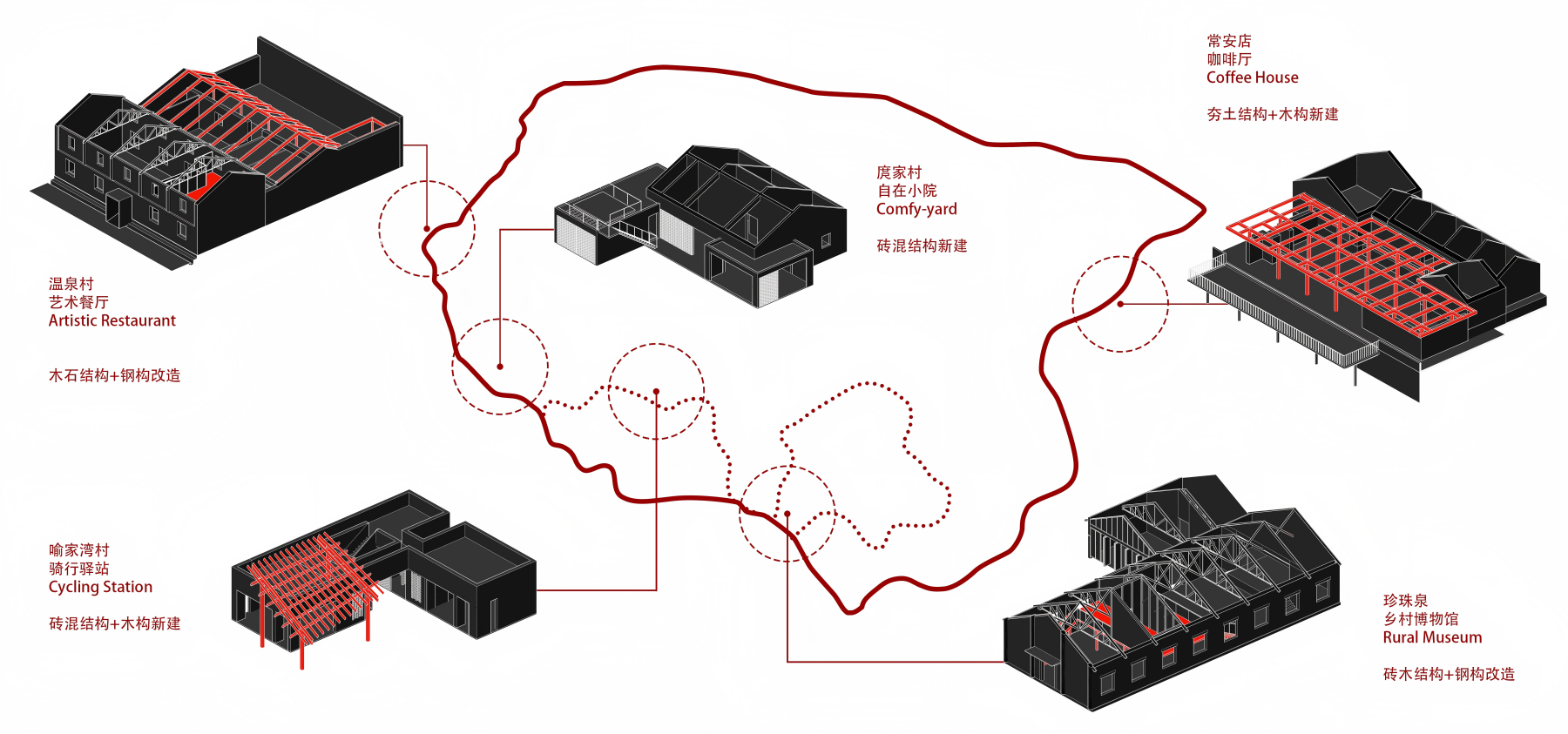

和美中心是五个和美乡村的示范点,均立足于乡村闲置资源的再利用,改造为骑行驿站、自在小院、乡村博物馆、咖啡厅和艺术餐厅,作为乡村的公共设施或度假居住产品。

▲ 项目视频 ©直译建筑摄影 / 何炼、原榀建筑

设计初期,基金会组建多学科团队深入乡村调研,成员包括基金会、建筑师、人类学、历史学者等各方人员。通过踏勘、访谈、资料收集,解析乡村社会结构、文化记忆与生活模式。围绕着“在地”的概念,人类学团队视角聚焦村民日常生活与空间互动,提炼地方文脉与闲置资源潜力,确保建筑改造与乡土文化共生,以激活乡村内生动力。

UPA原榀建筑作为总体设计团队,从建筑和社会两个层面进行实践,一方面学习人类学的研究方法,共同制定设计的目标;一方面详细了解基地和周边环境,了解当地的材料和建筑技术。我们延续多年乡建经历的思考和总结,用“在地”的方式回应设计和建造。

五栋建筑位于五个不同的乡村,彼此间有一定的距离,但被同一条乡村绿道环线串起。类型上有新建有改造,且赋予不同的功能诉求,彼此间可建立场景和内容的联动。这些建筑是乡村的空间触媒,将引发乡村的规划和更新,并影响乡村的持续发展。

对于建筑的在地设计和建造,我们制定了如下的策略:一、空间重构,对原生产生活空间进行重构,激发场所活力,满足运营和使用的需求;二、适宜建造,改造建筑采用新旧并置,新建建筑运用当地材料,尽可能多采用当地适宜的建造技术;三、轻介入,采用轻的材料和建造方式,最小化干预场地,实现快速建造。

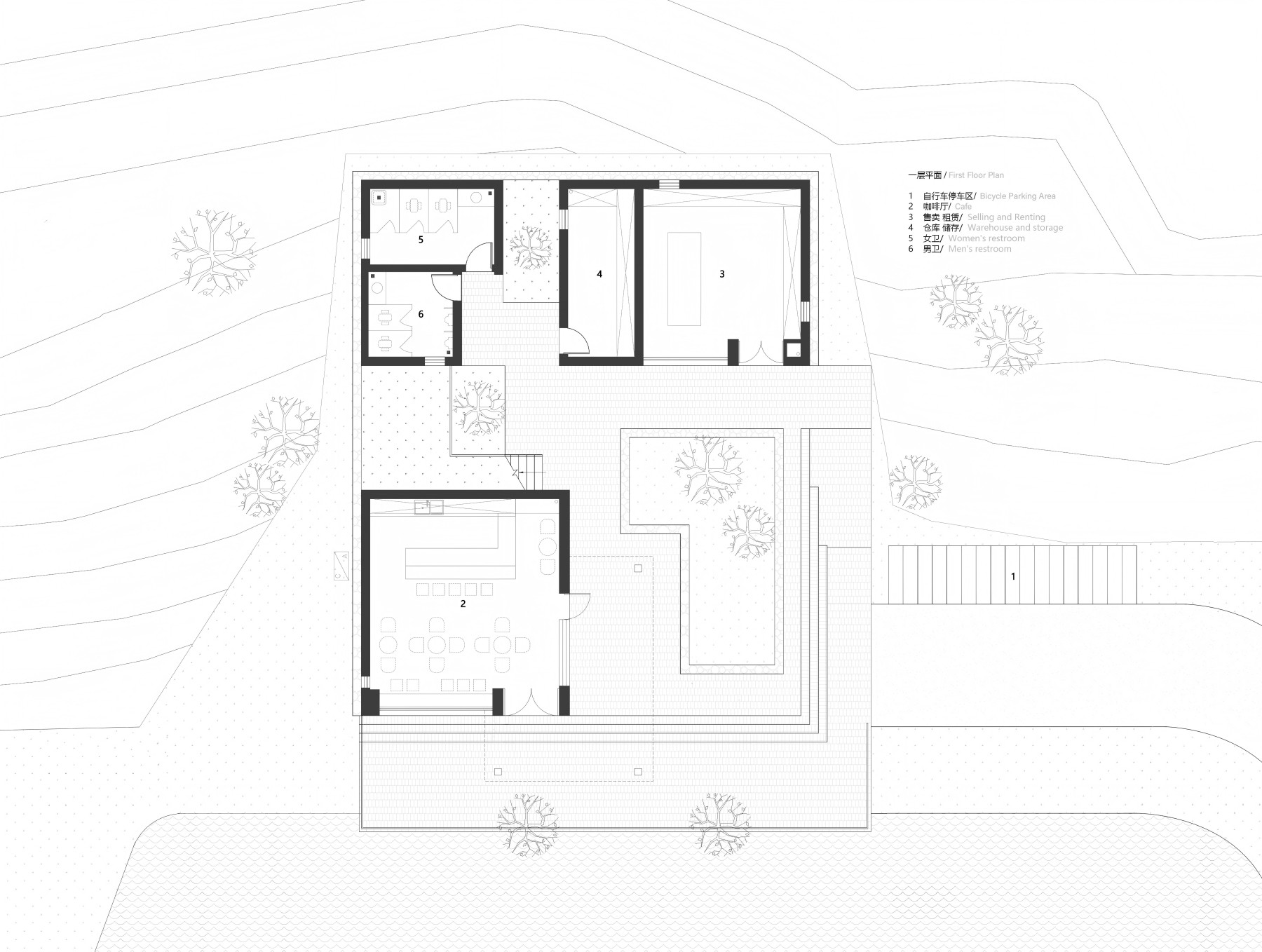

骑行驿站:砖的容器

骑行驿站位于长岗镇喻家湾,紧邻绿道环线。基地南侧有一片小水塘,周边有竹木森林环绕,自然景观丰富。原有红砖住宅年久失修变形严重,拆除后建设成为骑行驿站,为游客及户外爱好者提供咖啡、售卖、自行车维修和公共卫生间等服务。

设计从地形的整治开始,东南侧引入一条自行车道,让户外爱好者可骑行至场地内。保留了原有的民居L形轮廓,留出一个方形的庭院,正对着两棵银杏树,让景观视野最大化。

L形的中段设置一处户外楼梯到达屋顶,中间的天井利于自然通风。屋顶露台完全开放,可以布置咖啡外摆和远眺景观。

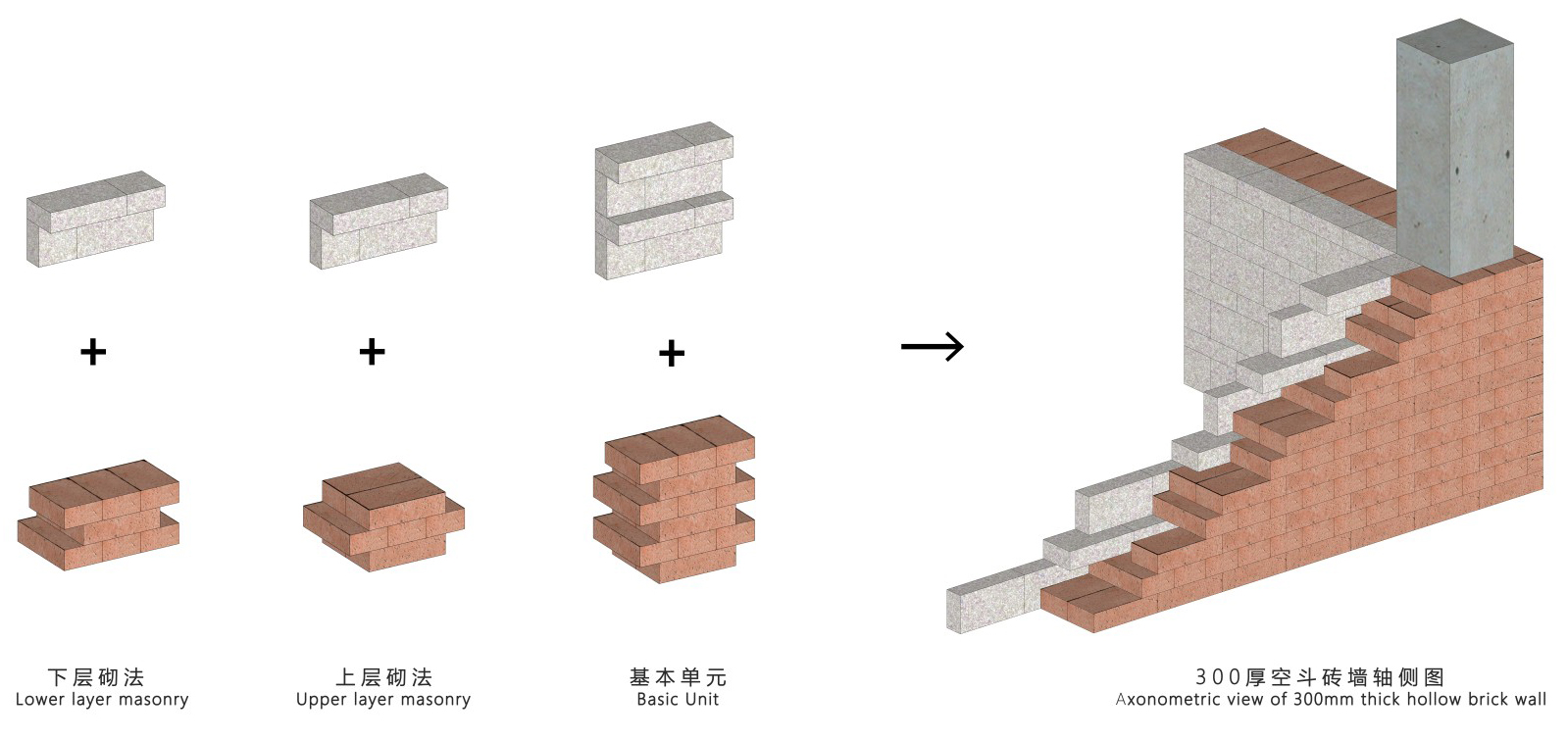

主体建筑全部采用红砖建造而成,采用300毫米厚复合墙体,内部有空腔,将混凝土构件隐藏在内,同时增强了墙体的保温性能。整个建筑犹如一个砖的容器,红砖延伸至室外形成广场和台阶,亦延伸至室内形成铺装。

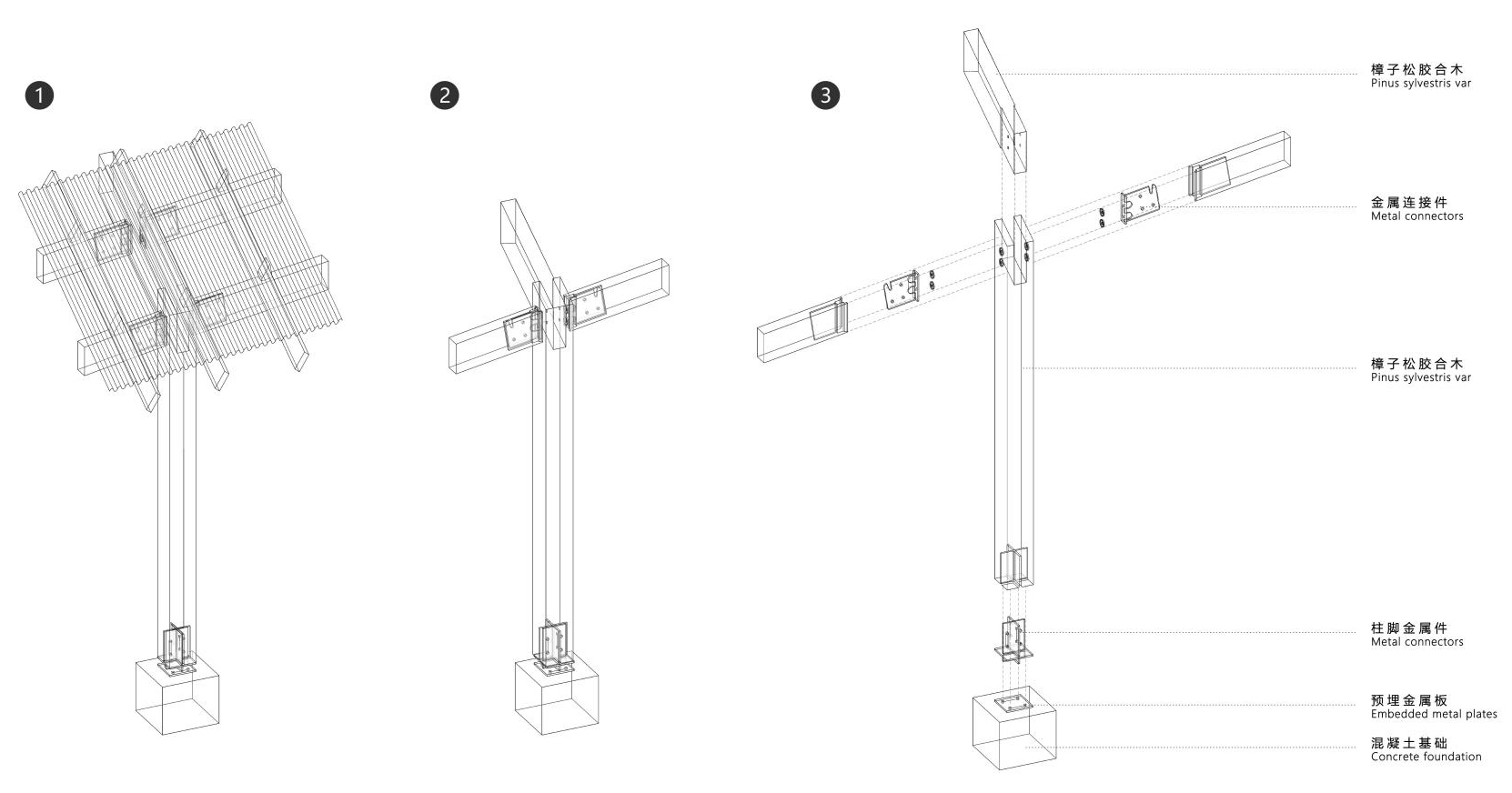

墙面局部使用了镂空或凸砖构造,形成丰富的光影效果。胶合木形成的直纹曲面构架,既作为咖啡厅的雨棚,也形成了驿站的视觉焦点。

骑行驿站从原来不易达到的场地,成为了开放的场所,为乡村绿道增加了节点型空间。同时,通过保留场地的记忆和原乡的风景,激发出新的活力。

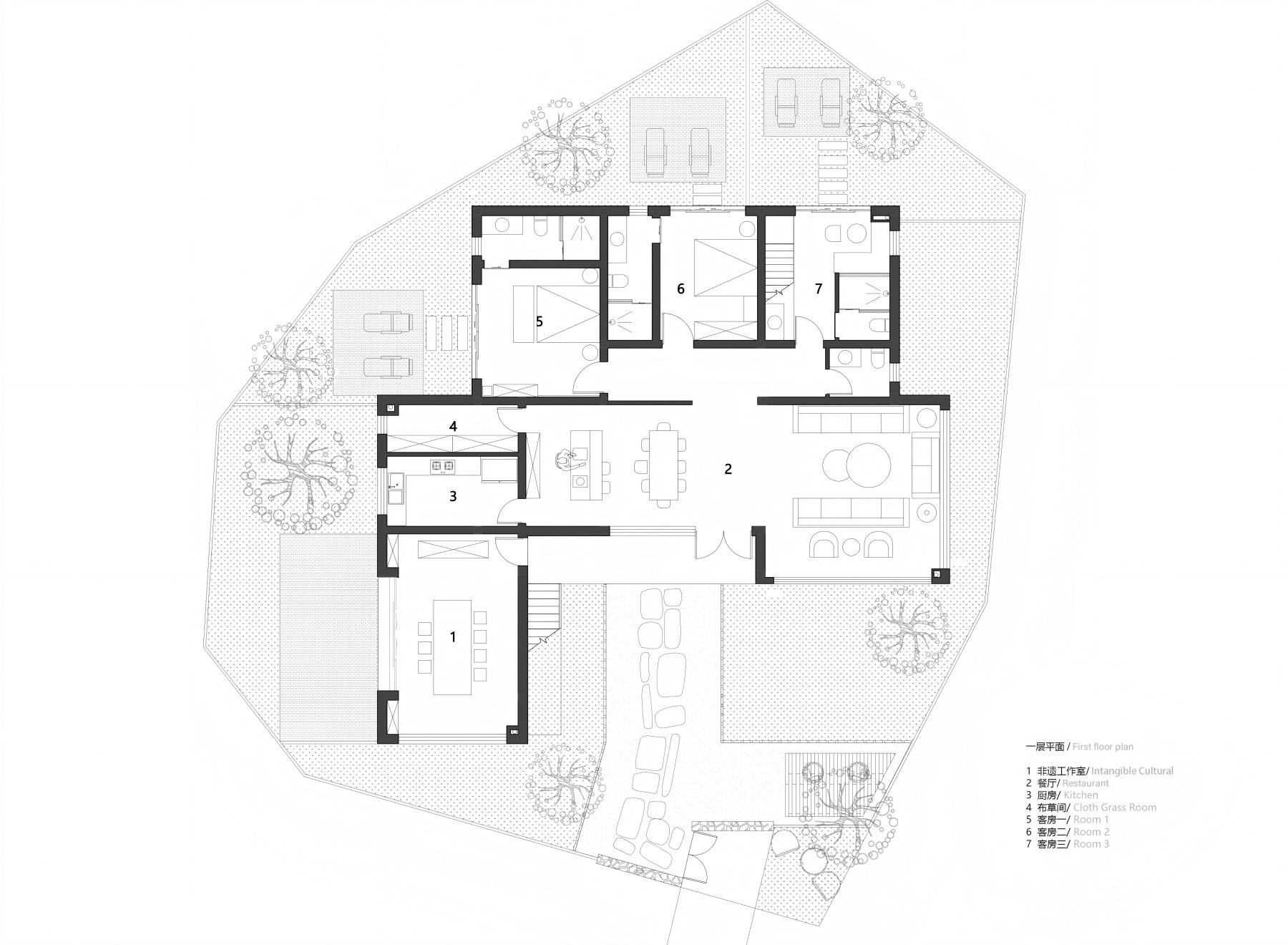

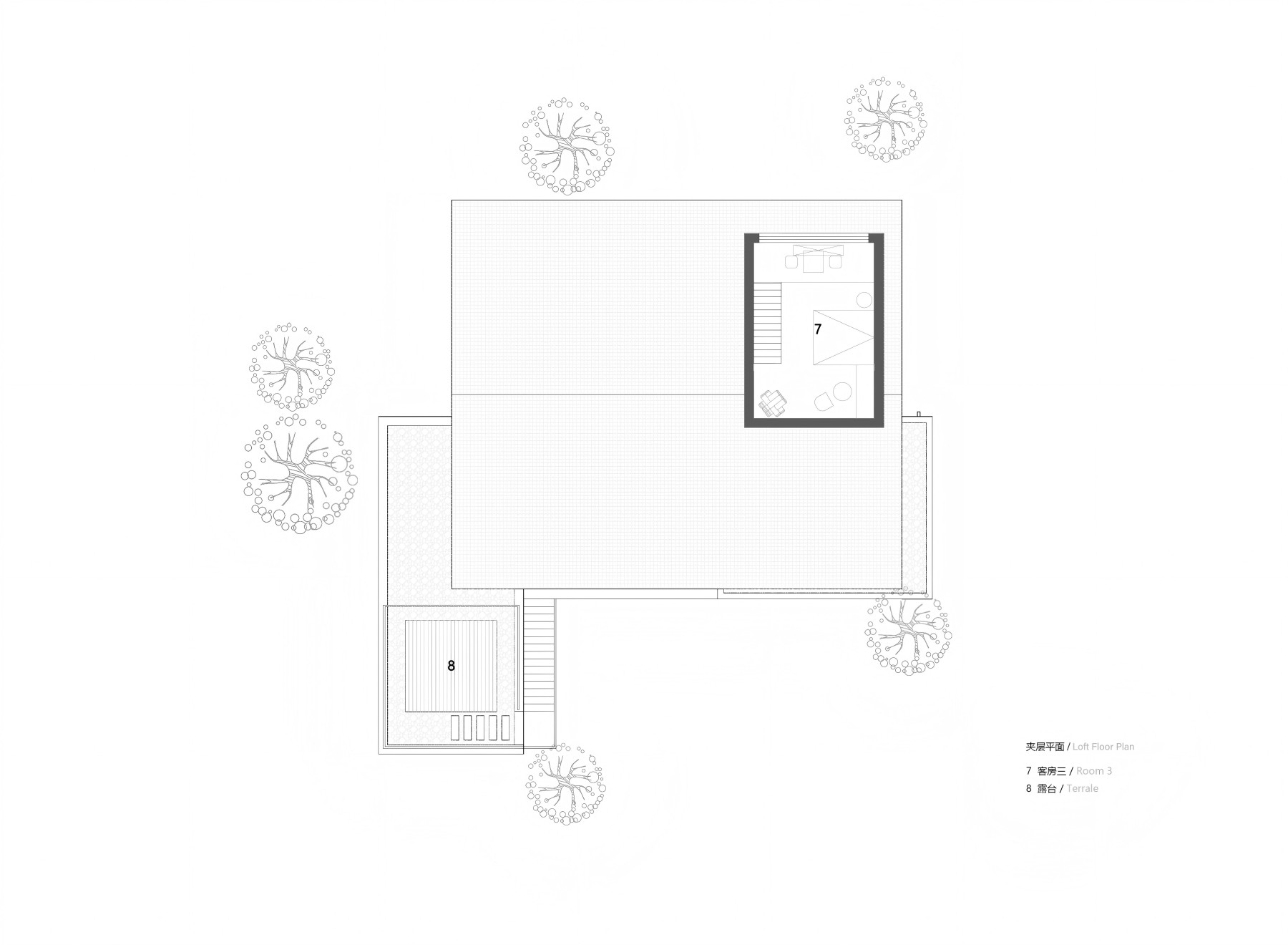

自在小院:多层次院落

自在小院位于长岗镇庹家村的村落中,周边环境优美幽静,特色鲜明的红砖房点缀着整个村庄。小院的基地呈不规则多边形,南侧有一棵柿子树,亭亭如盖。原建筑呈L型布置,年久失修有坍塌风险,遂决定拆除后重建。新建筑的功能定位为度假小院,包含三间客房和公共空间等。

为了满足乡村宅基地的边界要求,并延续原有的场地肌理,新建建筑亦采用L型布置。场地南侧为公共院落,可从户外楼梯到达屋顶露台。北侧为三个独立的院子,为各间客房专属,均面向开阔的风景。

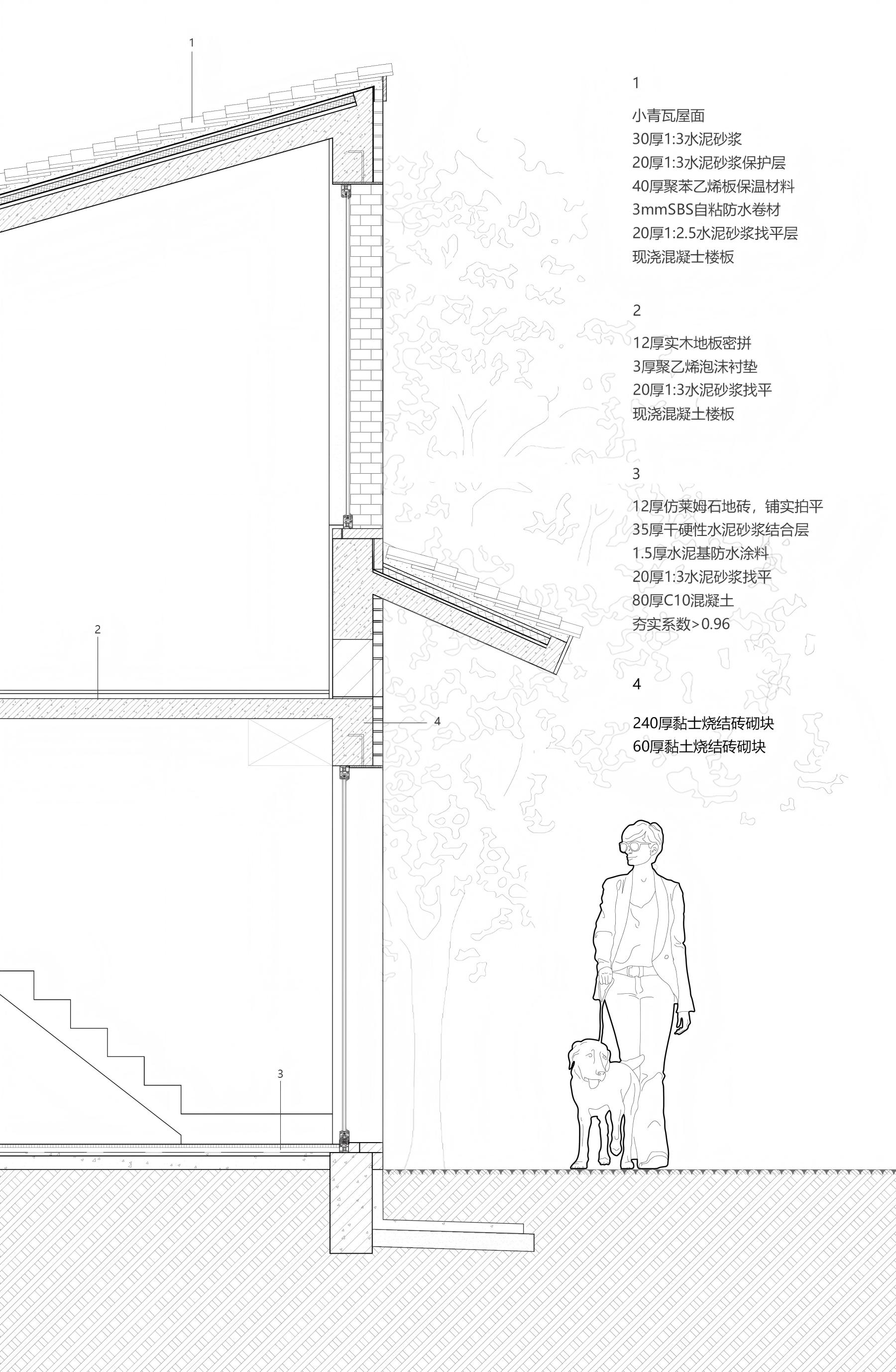

主体建筑采用了坡屋顶,较大的挑檐遮挡雨水,并形成了入口的雨棚空间。

室内设有两处公共空间,一处为客餐厅,一处为非遗工作室,大片落地窗结合镂空砖墙,遮挡视线的同时形成了特殊的景观。

整栋建筑采用红砖作为建筑外墙材料,亦延续了骑行驿站的300毫米厚复合墙体构造做法。

自在小院不是传统意义上的民宿小院,而是乡村小院经济的产品原型,通过“自在合伙人”的机制搭建,让返乡青年和村集体共同获益,目前已在整个村落中继续建设和推广。

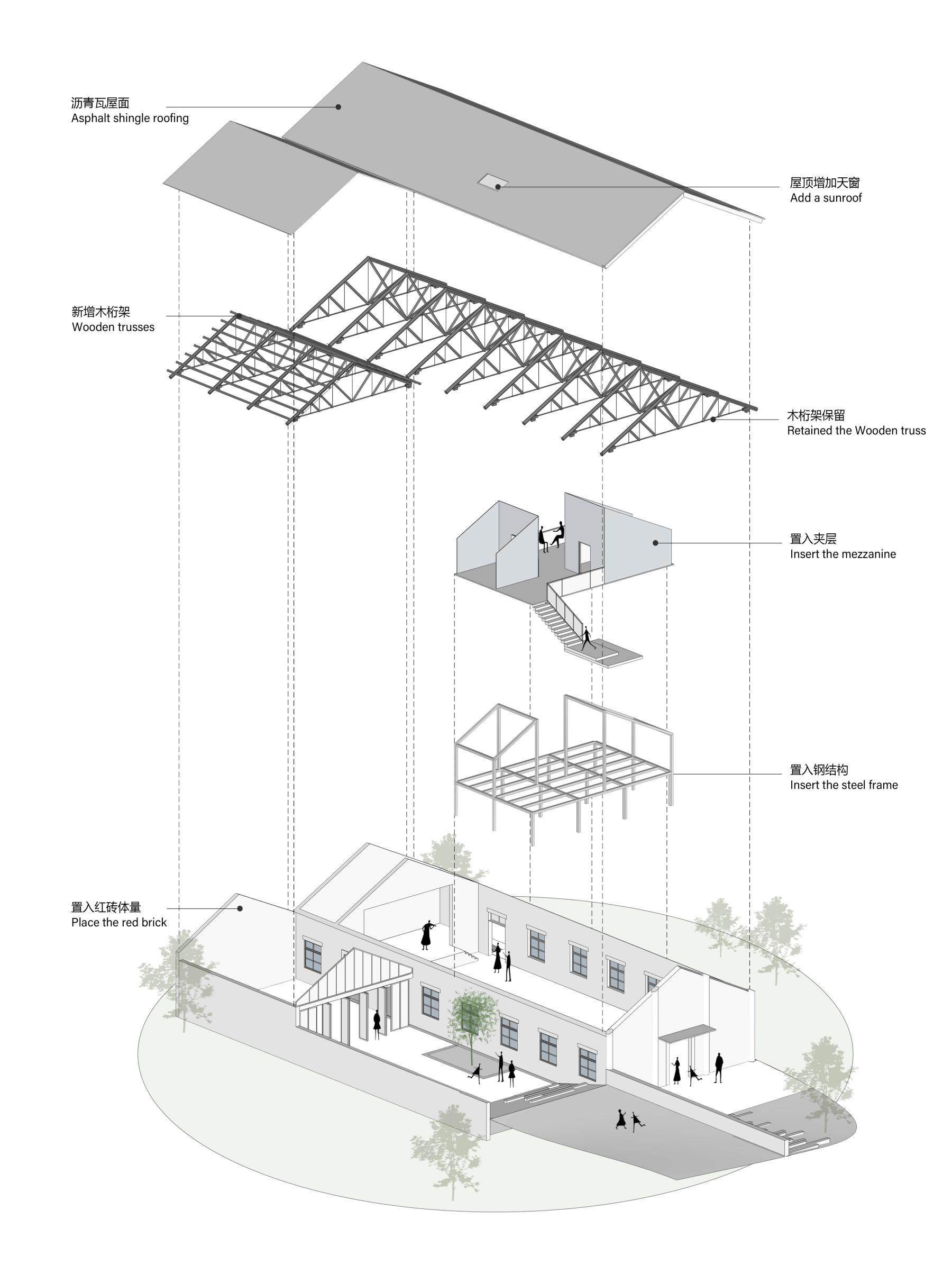

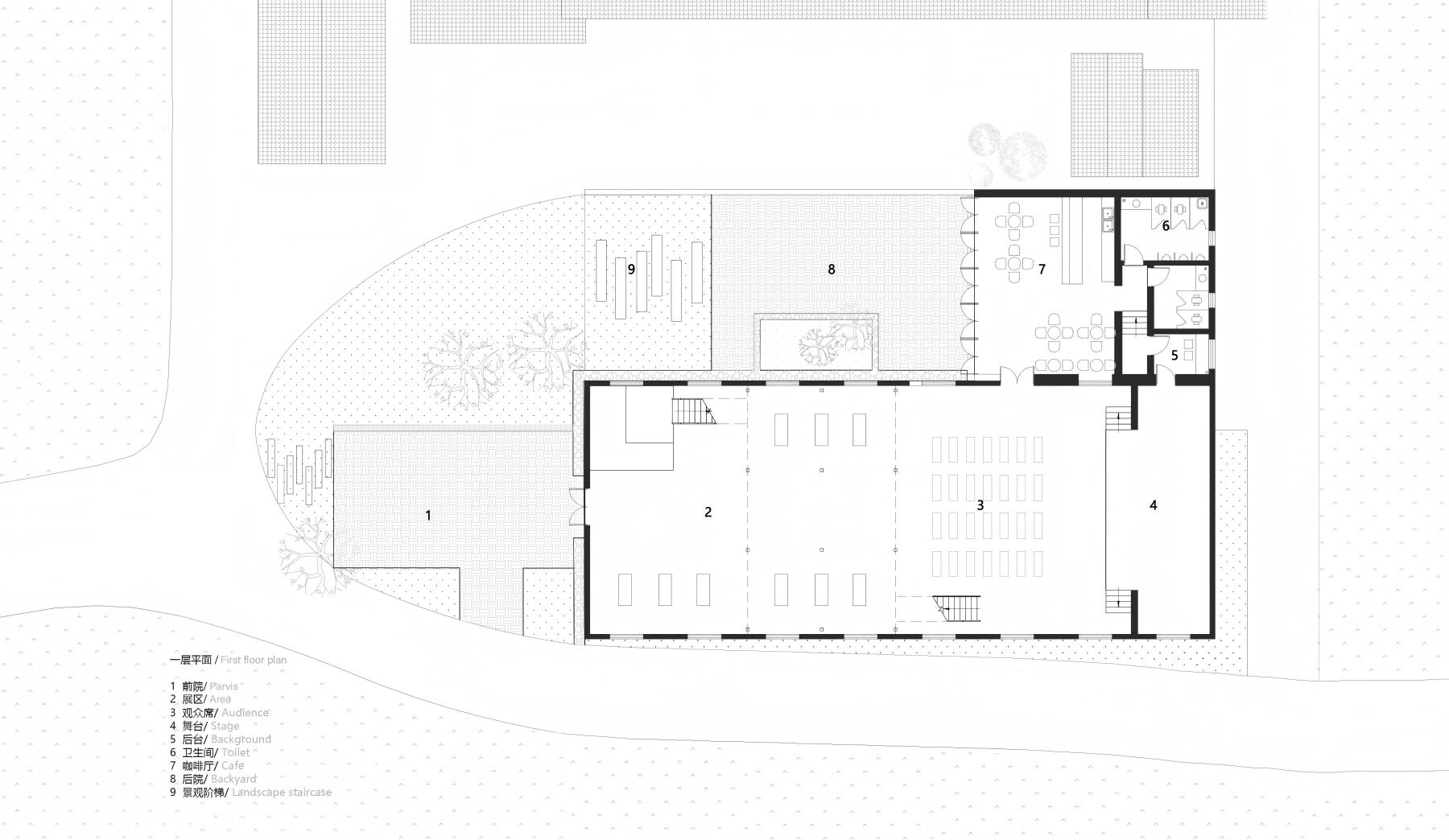

乡村博物馆:内蕴新构

乡村博物馆位于长岗镇珍珠泉村的一处三叉路口,南侧面对着大片的稻田,西侧有两棵银杏树和北侧荒废的院子,暗示这里曾经是乡村的公共中心。建筑改造后的定位是乡村博物馆。

原建筑修建于上世纪80年代,最初的功能是礼堂,后作为养猪场,逐步废弃闲置。红砖墙木门窗和残留的标语口号见证着历史变迁。屋顶采用的三角形桁架,由简单的木料和钢筋组合而成,透露出时代的建造特征。

设计的思路围绕着场地展开,我们将西侧和北侧的院落打通,让建筑对乡村彻底开放。沿着银杏树布置草坡、条石坐凳,成为村民和游客的休憩场所。

我们将保留建筑主体框架,对砖墙有裂缝处进行加固,并对木屋顶、老舞台进行翻新。同时,我们对建筑进行了适当的改造:一方面,在主体建筑中部置入一个钢结构体量,围护采用半透明的阳光板,与屋顶桁架形成了强烈对比。这里是乡村博物馆的文创展示、非遗工作室及表演的空间,内部空间可以灵活布置。

另一方面,拆除了北侧原有附属用房,改造为咖啡厅及附属空间,咖啡厅的玻璃门扇可以全部打开,将远处银杏树的风景引入室内。

乡村博物馆在保留老建筑的记忆基础上,通过最小化的干预,给空间赋予了多种可能性,并与乡村公共生活建立新的连接。

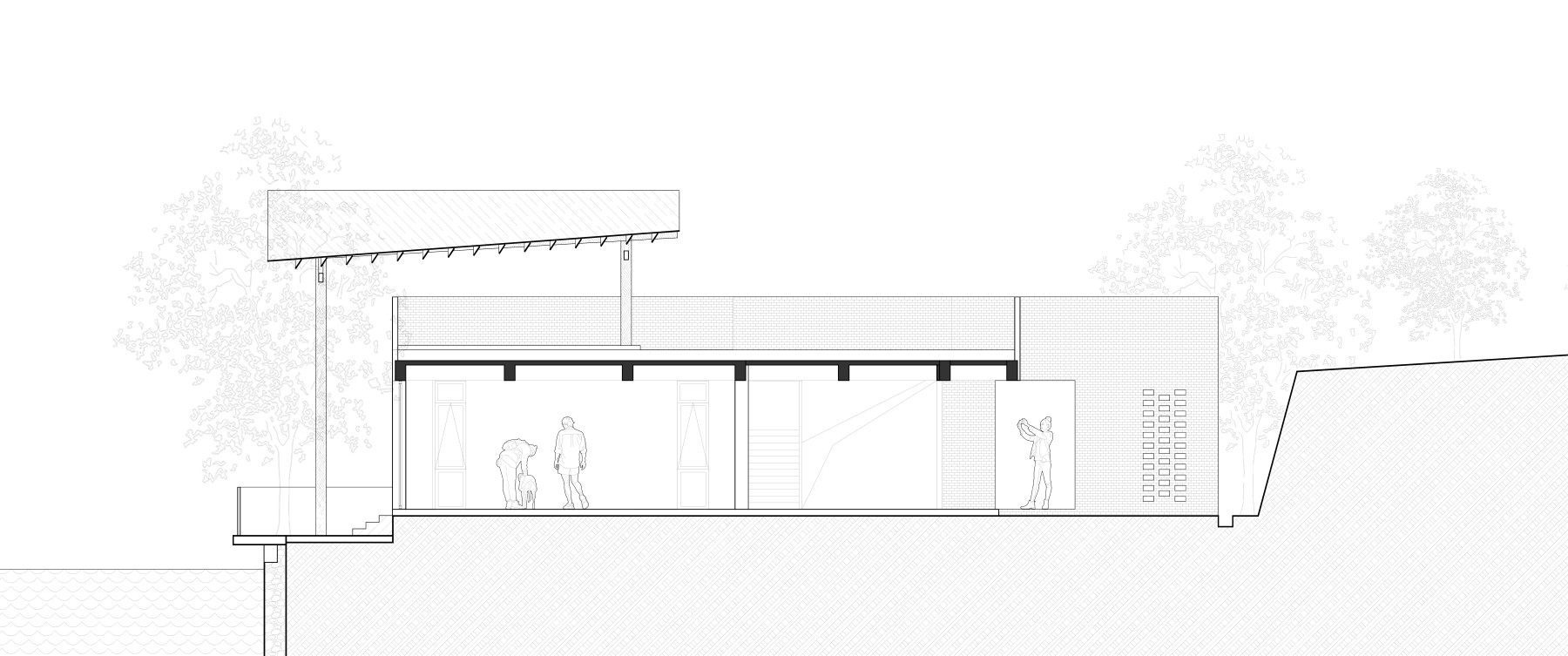

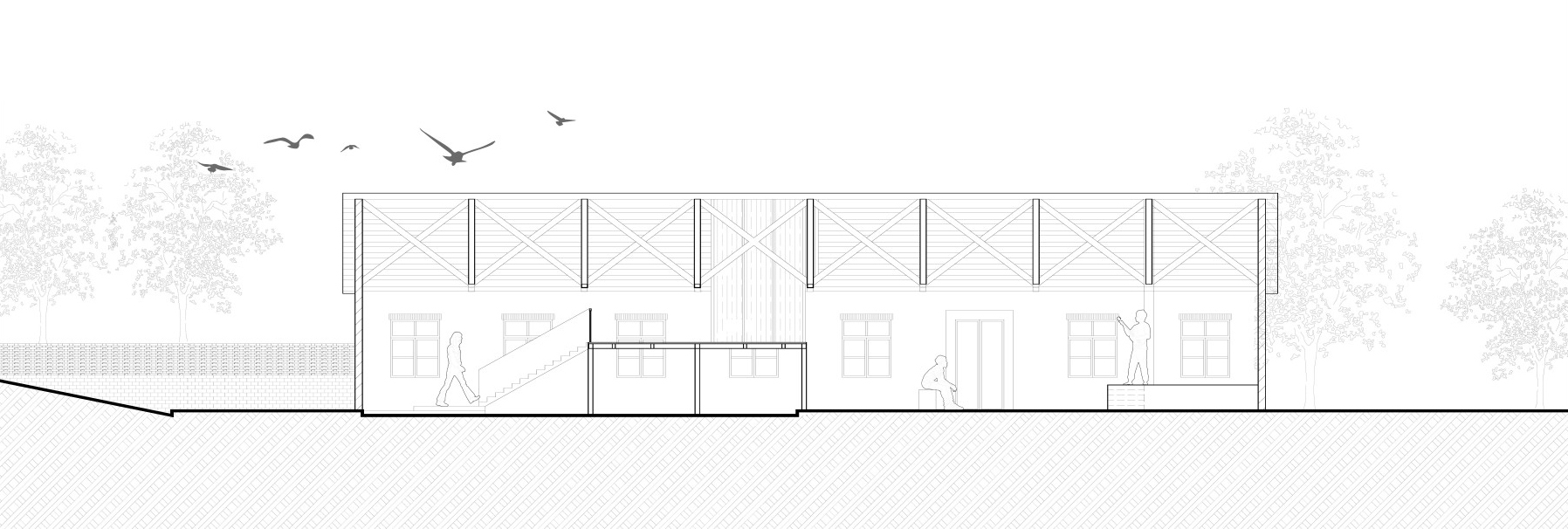

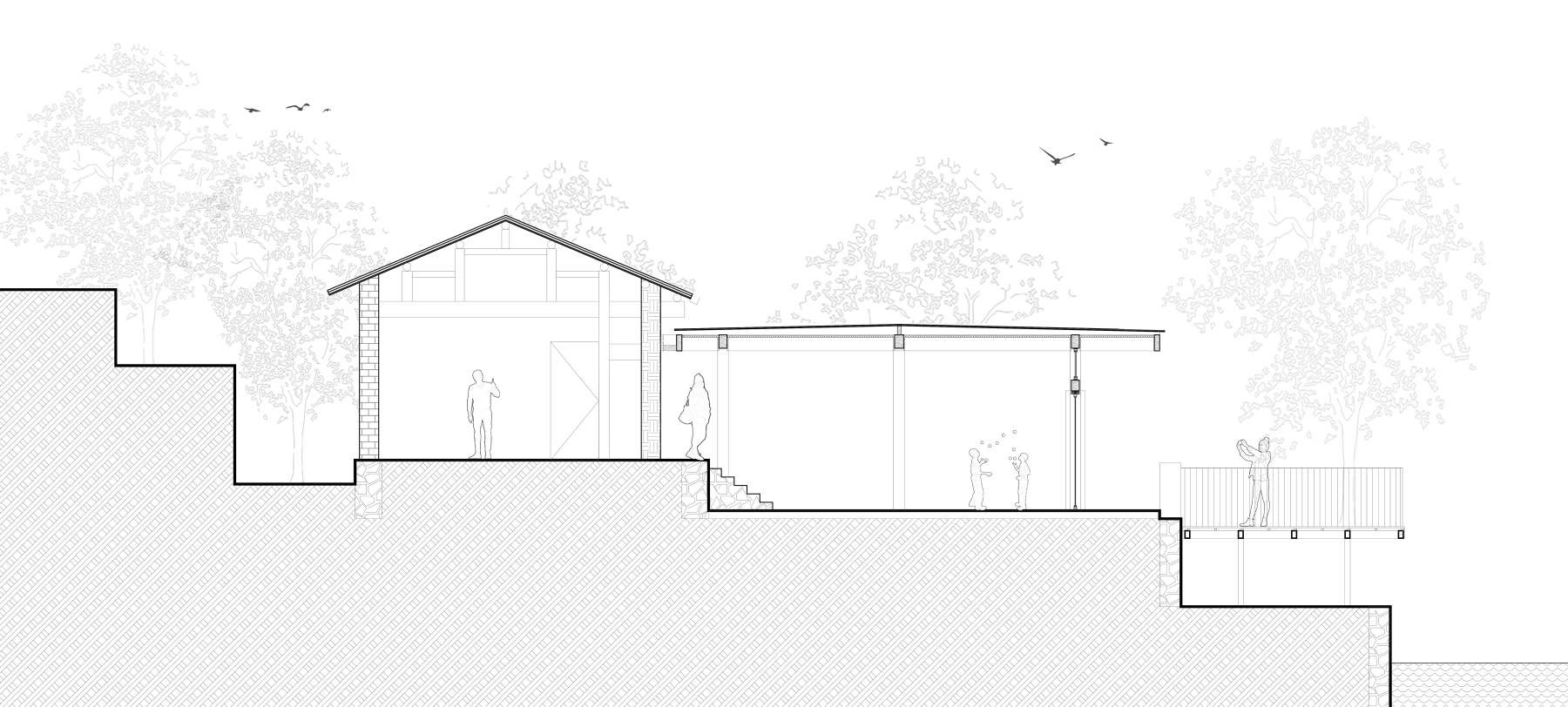

咖啡厅:新旧共生

咖啡厅位于三里岗镇常安店村,基地位于坡地上,北侧是连绵的山脉,南侧有小溪流淌,一派田园风光景象。现有的民居建于清代,历史上曾为一座寺庙,1960年代后改为住宅。房屋经数次加建成了U形布局,但因年久失修,土墙亦产生多处裂缝,屋顶也多处变形。院子南侧的银杏树,以及西侧已废弃的乡村生活水源,形成了强烈的文化和历史记忆。

该地块定位为咖啡厅,打造乡村的公共空间,向游客提供咖啡、餐饮、多功能厅等服务。

在场地的处理上,我们利用现有的要素来形成景观。在南侧,围绕银杏树修建钢结构平台,悬挑于溪流上方,作为户外的观景和休憩场所。在西侧,将废弃生活水源改造成景观水池,沿着溪流修建步道,在南侧形成了一个田野间的步行环线。

我们在建筑的改造上,突出新旧并生的思路。对于老房,采用建筑保护和修缮的做法,对倾斜的墙体采用木斜撑校正,对有裂缝的土墙灌浆加固,对破败的屋顶进行翻新处理,局部增加了采光瓦,改善其采光性能。

老房的南侧,用胶合木结构扩建,形成一个统一的开敞空间,与老房子之间无结构连接。木梁和木柱采用了格构法布置,屋顶全部用钢化玻璃覆盖。同时在玻璃下方增加细竹竿作为吊顶,既可以阻挡阳光直射,也形成了独特的光影效果。

咖啡厅的改造采取了审慎的态度,让新和旧各自独立,亦各自真实。在这里,建造的技术退到背后,让建筑生长和记忆叠加。

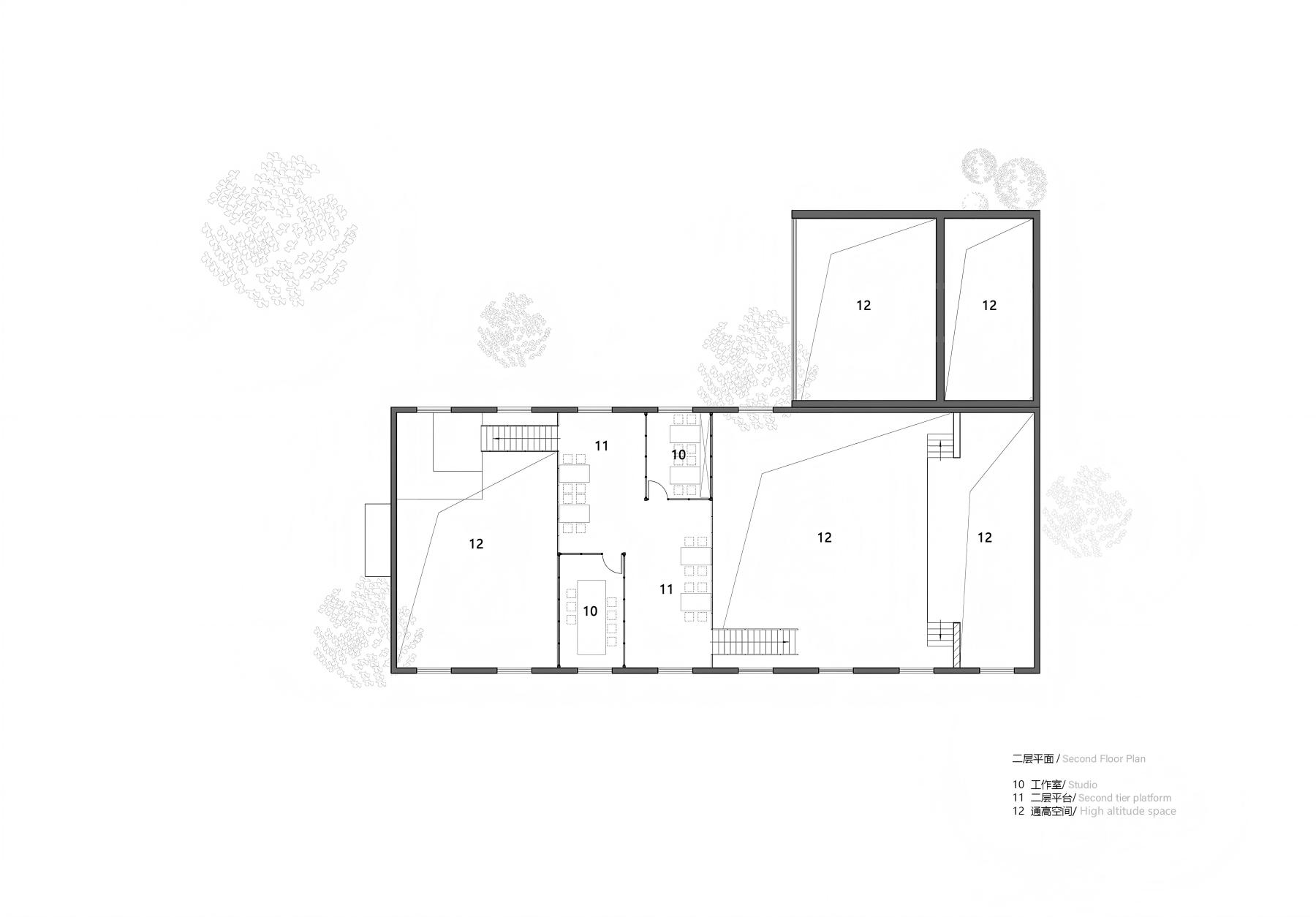

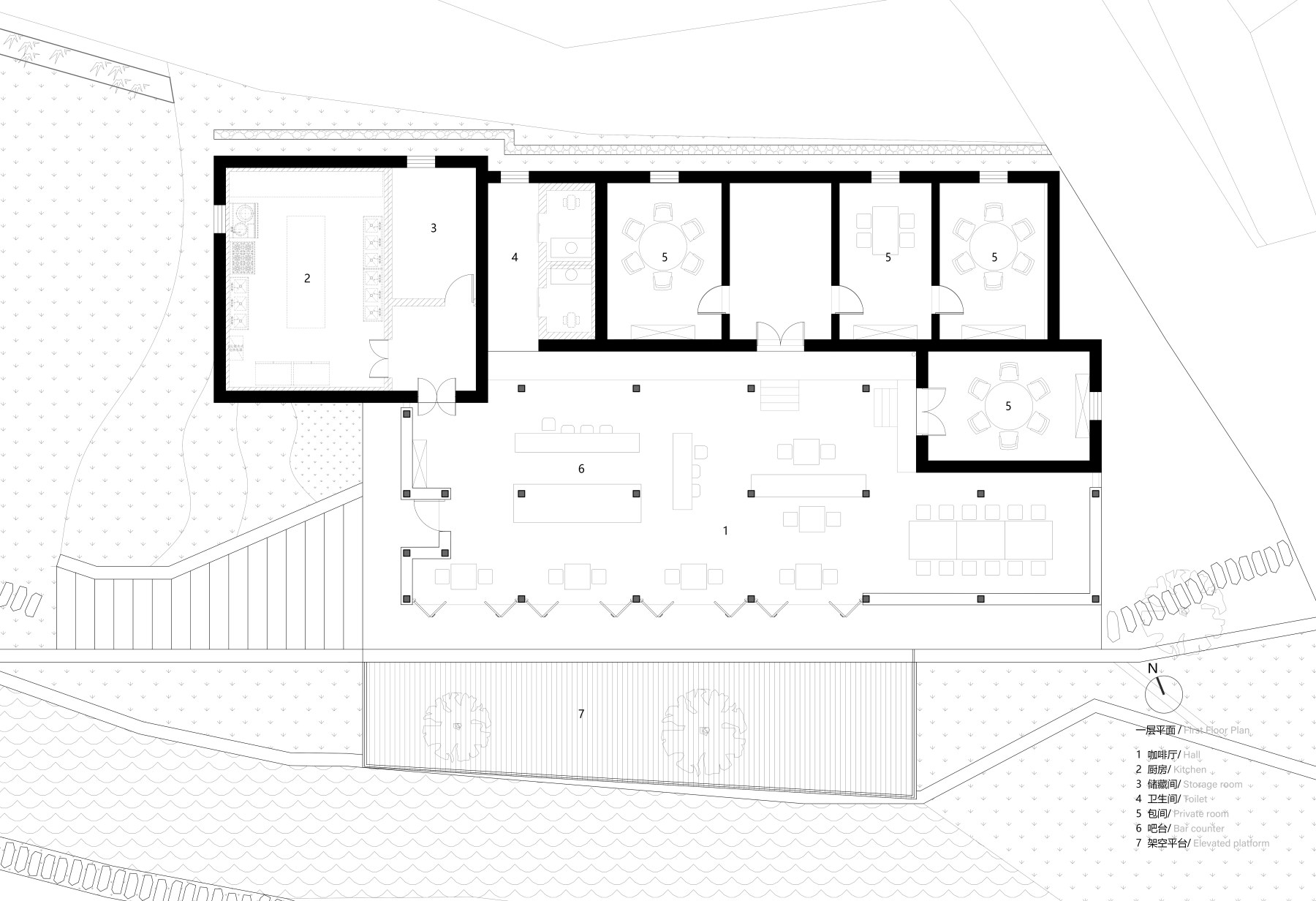

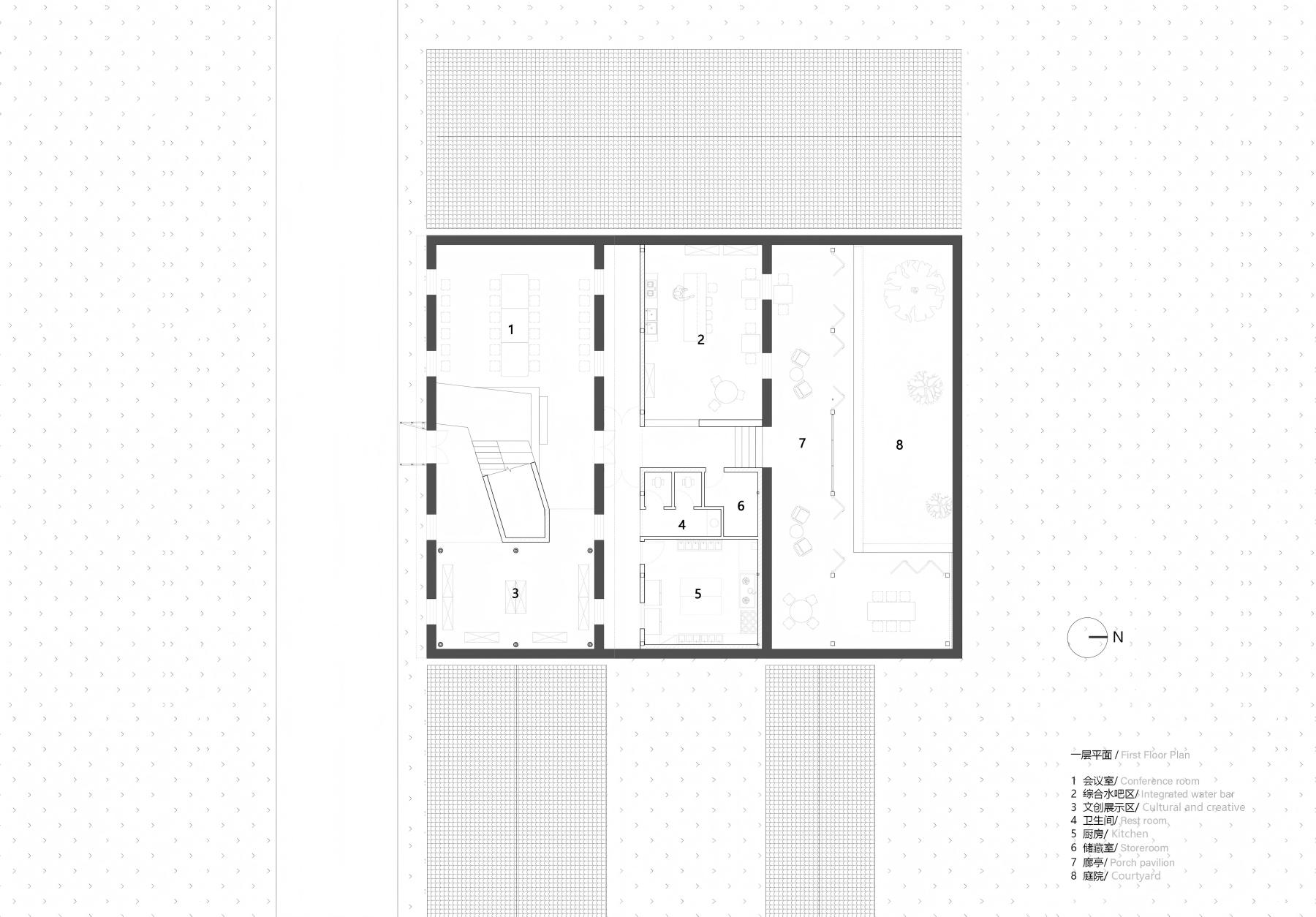

艺术餐厅:内向生长

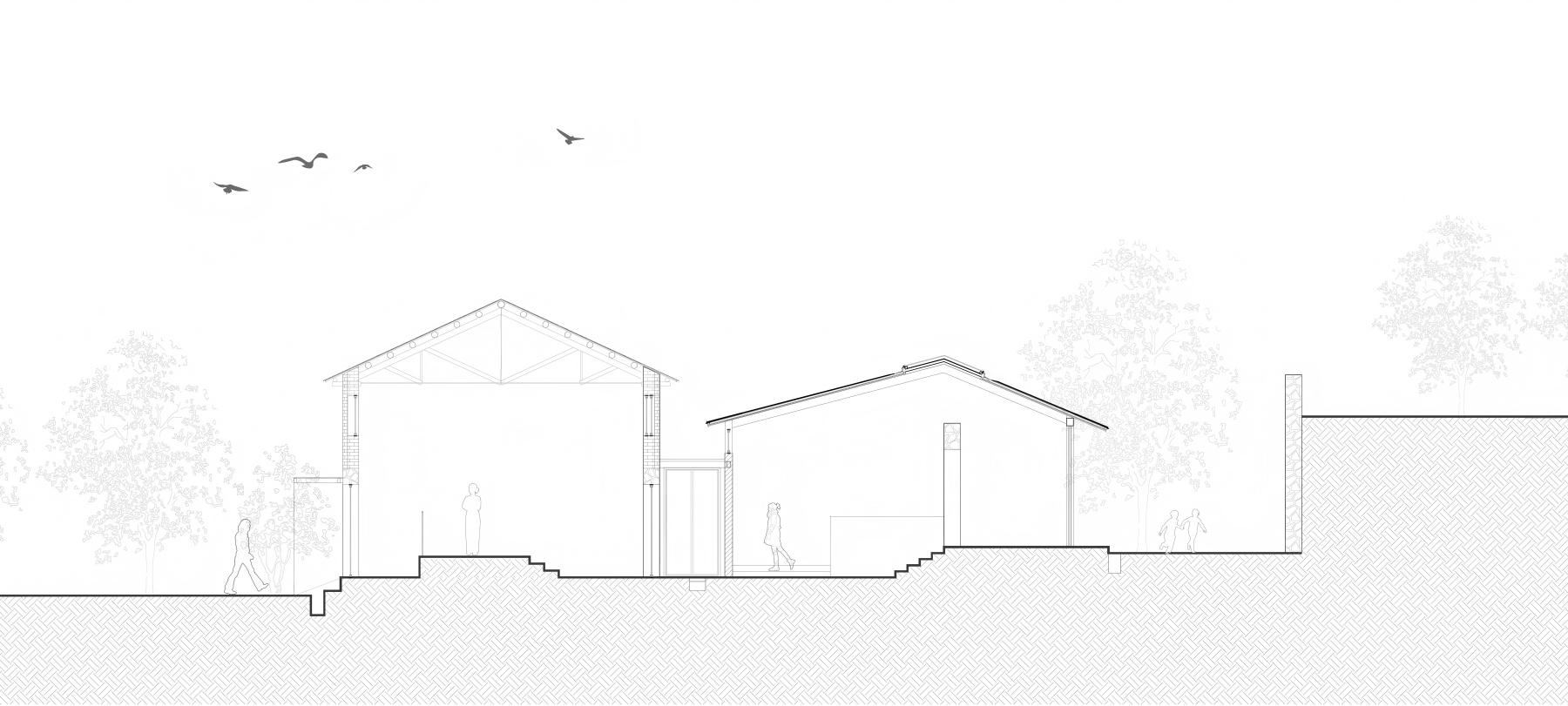

艺术餐厅位于温泉镇温泉村,基地紧邻乡村的主街道,基地呈回字形布局。临街道的厅屋保存较好,曾作为粮食加工厂使用,原正屋已经全部坍塌,院子里杂草丛生,仅剩石头墙体和木门窗,还有一些植物倔强地从石墙上长出来。这栋建筑改造后的定位是艺术餐厅,包含了文创展示、咖啡和餐厅的功能。

设计的构思首先围绕着庭院展开,原正屋坍塌后的院子是本栋建筑唯一向自然开放的场所,应加以强化。我们对原内院的位置用钢结构扩建,屋顶跨过石头墙体,形成L形布局,形成一处新的室内空间。

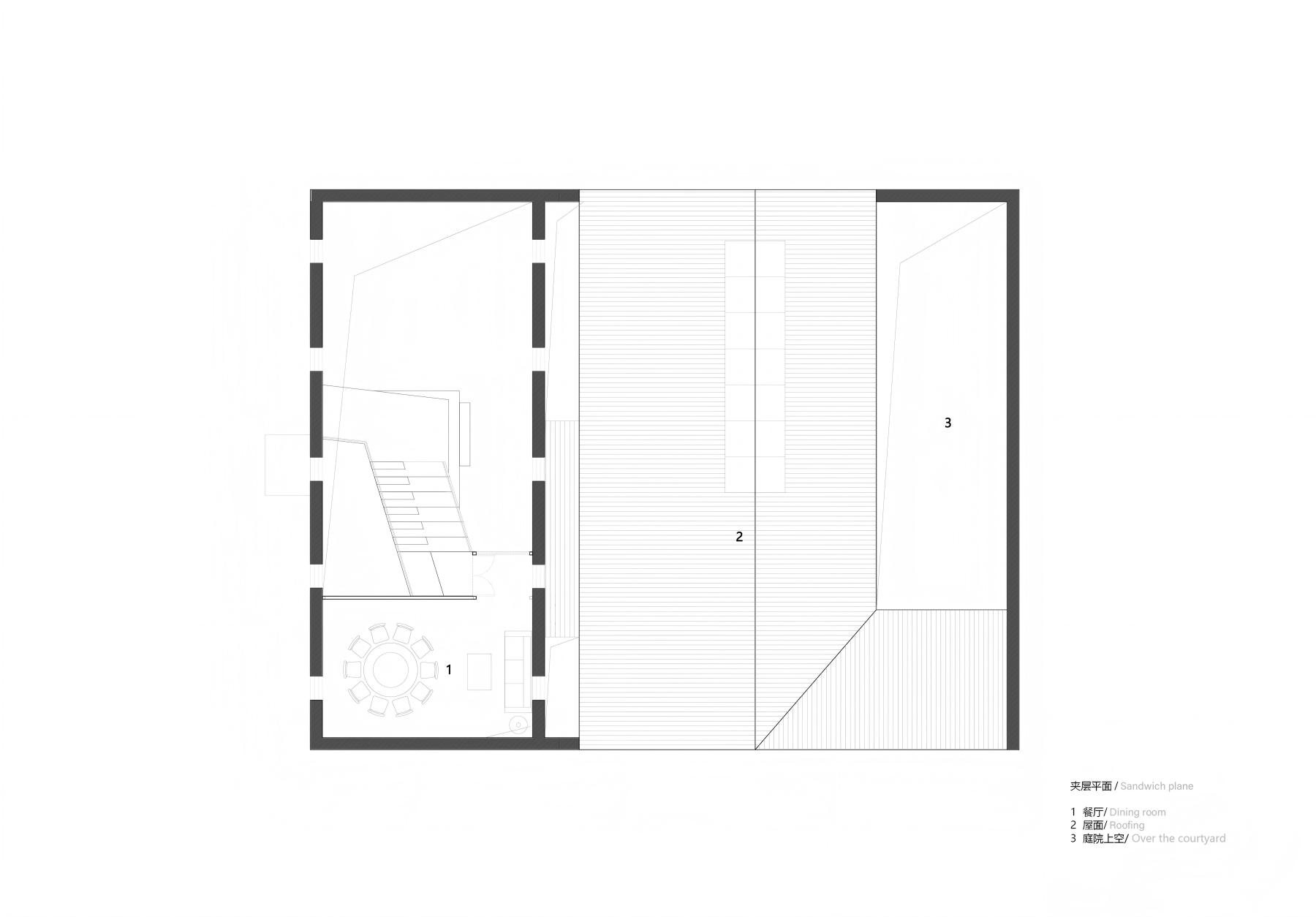

屋顶增加带形天窗,让光线进入,让石墙上的植物得以继续生长。正屋北侧留有两个小天井,利于自然采光和通风。于是,从沿街的石墙开口进入室内,空间逐步由从封闭到开敞,人也逐步地感受自然的在场。

对厅屋内部和保留的墙体,采用了修改如旧的原则,保留了原有的木架和墙面肌理,对屋面进行翻新,增加了防水层,让钢木桁架的形式特征得以凸显。厅屋内部用钢结构加建了夹层,以满足功能的扩展需求。夹层下方的展示空间、楼梯端部的表演空间,都让建筑可适应多样化的空间需求。

艺术餐厅通过对封闭的老建筑改造,让自然和光线进入室内,让植物以新的方式继续生长。通过新旧并置的处理,让乡愁浮现,更让场所获得新的生命力。

和美中心的落成,将乡村的闲置资源转化成为活力空间,让建筑和场所都获得了新生,其既承载乡愁,也体现诗意栖居。目前已有专业的运营机构开展运营,让乡村之间、城乡之间产生更为积极的联动,这是和美中心的价值所在。

设计图纸 ▽

完整项目信息

项目名称:随县和美中心

项目类型:建筑(主要)、室内

项目地点:湖北省随州市随县

设计时间:2023.10—2024.2

建设时间:2024.3—2024.11

用地面积:乡村博物馆880平方米,骑行驿站530平方米,自在小院524平方米,艺术餐厅441平方米,咖啡厅949平方米

建筑面积:乡村博物馆550平方米,骑行驿站145平方米,自在小院203平方米,艺术餐厅340平方米,咖啡厅338平方米

材料:红砖、云杉胶合木、铝镁锰板、玻璃砖、莱姆石

造价:500万

设计单位:UPA原榀建筑事务所

联系方式:media@uparch.cn

主创建筑师:周超

设计团队:邓可超、罗俊贤、谢锭、王星瑞(实习)

其他参与者:

结构:谢建业

室内:武汉斜阳耒筑民宿服务有限公司

设备设计:王尚文、陈宏业

业主:中国乡村发展基金会

摄影师:直译建筑摄影 / 何炼、原榀建筑

视频版权:直译建筑摄影 / 何炼、原榀建筑

版权声明:本文由UPA原榀建筑事务所授权发布。欢迎转发,禁止以有方编辑版本转载。

投稿邮箱:media@archiposition.com

上一篇:公务员建筑师的奇迹:圣若望·博诺教堂

下一篇:中标实施方案丨中山大学学生文体中心 / 北京建院华南设计中心