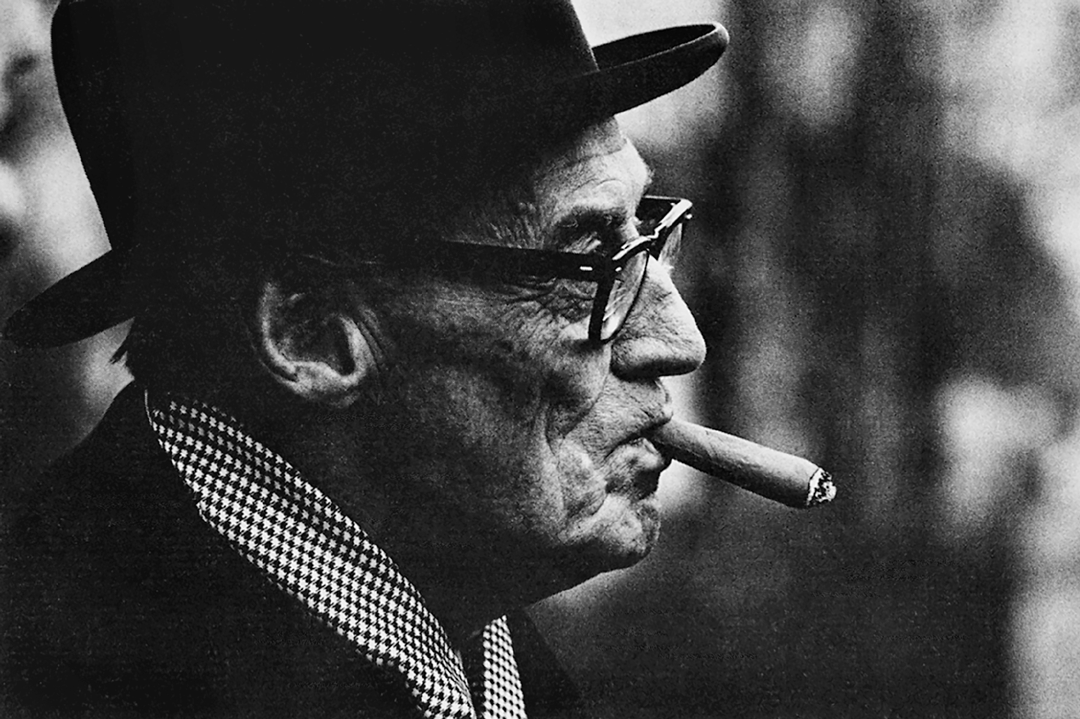

西格德·莱韦伦茨(Sigurd Lewerentz,1885-1975)生活的年代似乎已经离我们很远。他没有著书立说,也或许并不能被称作一位现代建筑师。那么,今天的我们为什么还要品读他的作品?与同期其他人相比,他有什么特别之处?没有文本,他的设计能否被理解?

通往优秀建筑的道路有两条:一条从追求秩序开始,另一条从追求独特性开始。最好的结果是建筑同时达成这两项目标:既有一目了然的秩序,又有与语境、功能等紧密相关的独特性。莱韦伦茨的建筑就是这样的例子。他的作品跨越了古典与现代、秩序与特殊的边界。

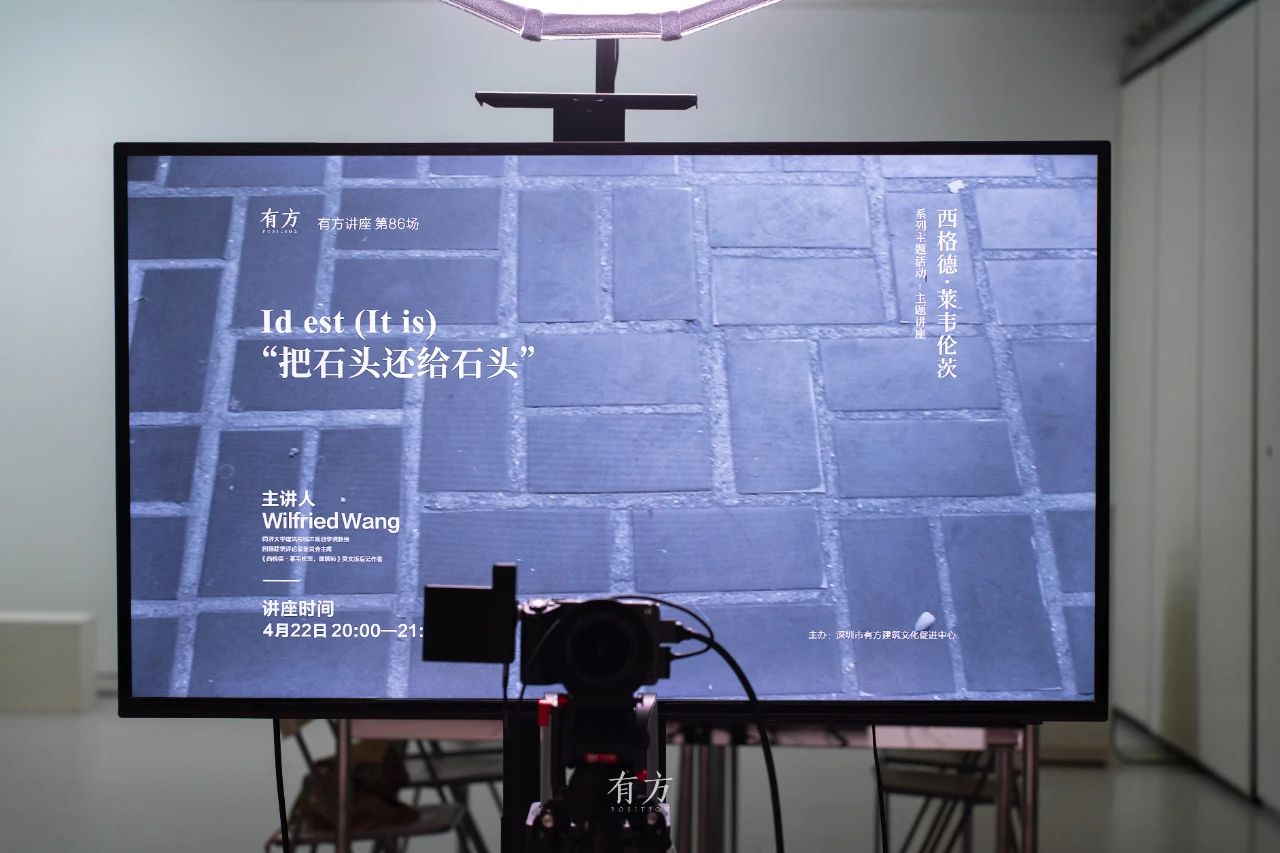

在有方联合世纪文景推出《西格德·莱韦伦茨,建筑师》的第二个春天,我们邀请这本书的英文版后记作者,学者Wilfried Wang带来线上讲座。

以下为讲座视频及文字实录,一起回顾。

▲ 讲座视频 ©有方

——

我很高兴作为演讲者参与有方组织的“Lewerentz系列讲座”。这次我演讲的题目是“i.e.”,“i.e.”是“Id est”的缩写形式,在英语中便是“It is”。很多人会问,为什么选这个标题?为什么它如此晦涩难懂?我稍后会解释我选择这个题目的理由。

这次演讲也是为了纪念乌尔夫·扬内·阿林(Ulf Janne Ahlin),即Sigurd Lewerentz这本重要专著的原作者。该本书的瑞典语版本于1985年出版,后于1987年出版了英文版。这本专著获得了广泛的关注,因此它于2015年重印了英文版,有方联合世纪文景出版的中译本《西格德·莱韦伦茨,建筑师》则于2023年春天出版,这也是本次活动的契机。

我曾参与过一些记述或研究莱韦伦茨的书籍的编写。1997年,我受邀为一套图书合集撰写文章,这套书包含一本摄影集和一本绘图集。我在得克萨斯大学奥斯汀分校任教时,发起了深入研究单个建筑的一系列书籍项目,其中一本是关于圣彼得教堂的研究。a+u杂志也邀请我策划了西格德·莱韦伦茨特刊。但这些书后来都绝版了,我很高兴看到这些出版物如此受欢迎,看到莱韦伦茨被越来越多的人了解。

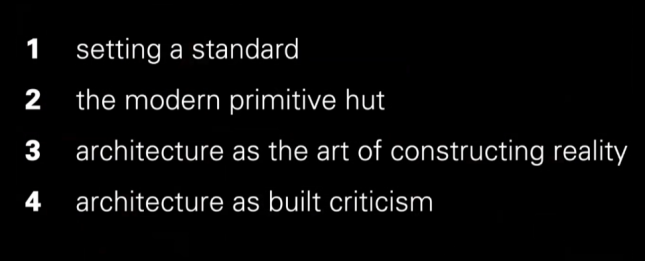

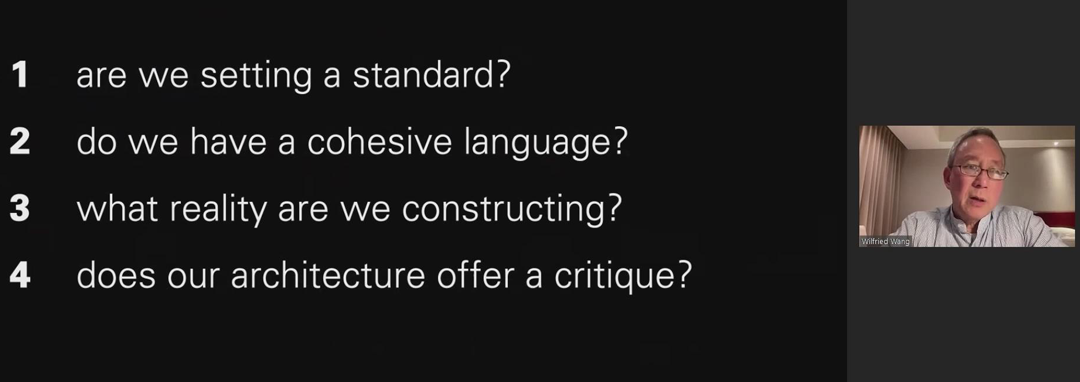

在这次演讲中,我将尝试以莱韦伦茨的不同作品为例,来探讨四个要点:

1.莱韦伦茨如何设定标准;

2.莱韦伦茨如何在他的作品中定义一种现代“原始小屋”;

3.他如何将建筑作为一种建构现实的艺术;

4.建筑为什么是一种“实体化的批判形式”。

在具体探讨这四点之前,我想先请大家思考以下问题:

事物能表达它自身吗?

一种事物能表达另一种事物吗?

一个细节能表达一个建筑的概念吗?

一座建筑能表达一种精神吗?

建筑能创造一个世界吗?

在看过西格德·莱韦伦茨的建筑后,我认为所有这些问题的答案都是肯定的。

—

简洁自明

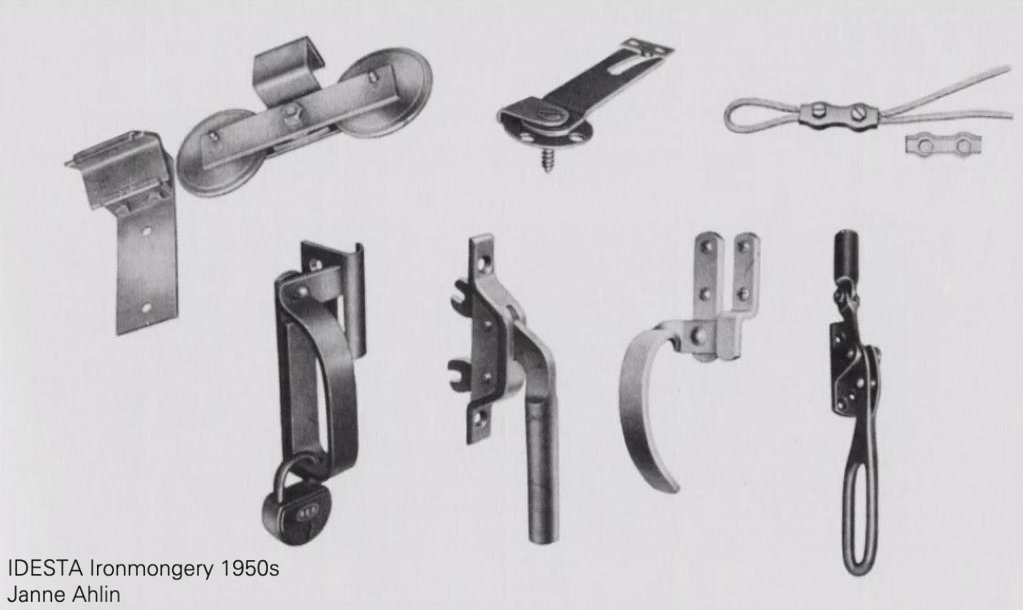

Id est,这个词句源自拉丁语,是莱韦伦茨创办的金属构件公司IDESTA名字的来源。在20世纪30年代初期,莱韦伦茨将他的精力从建筑实践更多地转向这家公司,为建筑行业生产门把手、窗把手、窗户开启装置、滚动齿轮等标准化构件。当你分析这些构件时,会发现它们几乎无法简化。

IDESTA为构件设定了文化上适当的、可以理解的标准。莱韦伦茨热衷于找到这些构件的基本形式,让这些构件一目了然,不需要额外的说明书便可理解,这是他在五金制造领域的重要探索方向。

无论对于建筑设计、工业设计、排版设计,还是其他任何设计,理想情况下,这种文化上的适宜性都是重要的标准,它应该成为一种“激进的常态”。一方面,“激进”意味着有深厚的文化根基;另一方面,“常态”意味着设定一个标准使它易于理解并广泛适用于日常生活。

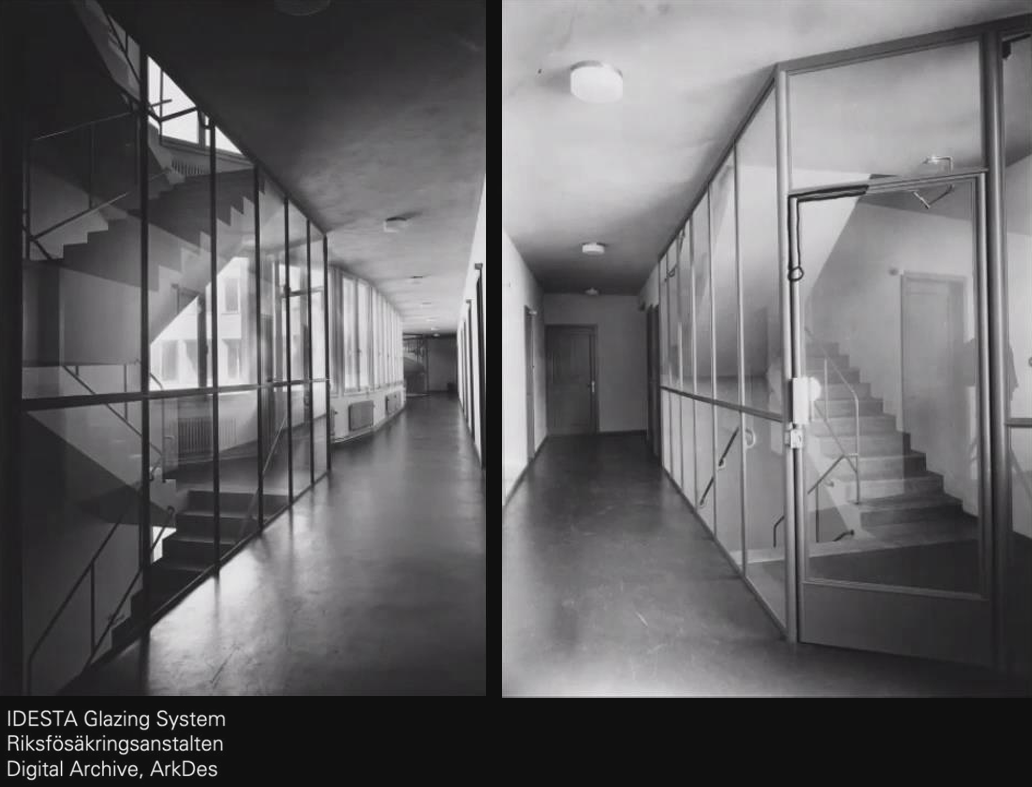

“简洁自明”的另一个例子:莱韦伦茨在斯德哥尔摩国家保险大楼总部中开发使用了一套玻璃装配系统。在楼梯间围护体系中,垂直向构件为管状,水平构件则是扁平型材或角型材,整体设计非常简单直观。

这些管状结构的U形部分可以嵌入金属板或玻璃板,通过螺丝固定。这套体系的精妙之处在于,只需要把平面元素切割成合适的长度和角度,就可以通过灵活的转动与组合,满足任何角度的连接。这种玻璃围护结构不受其他墙体部件的限制,这种灵活性,使得莱韦伦茨对于自由平面布局发展出了自己的理解。

—

合理、通用、持久的细节

莱韦伦茨认为,细节不仅仅是形式的一部分,它也展现了建筑师面对问题时的态度。

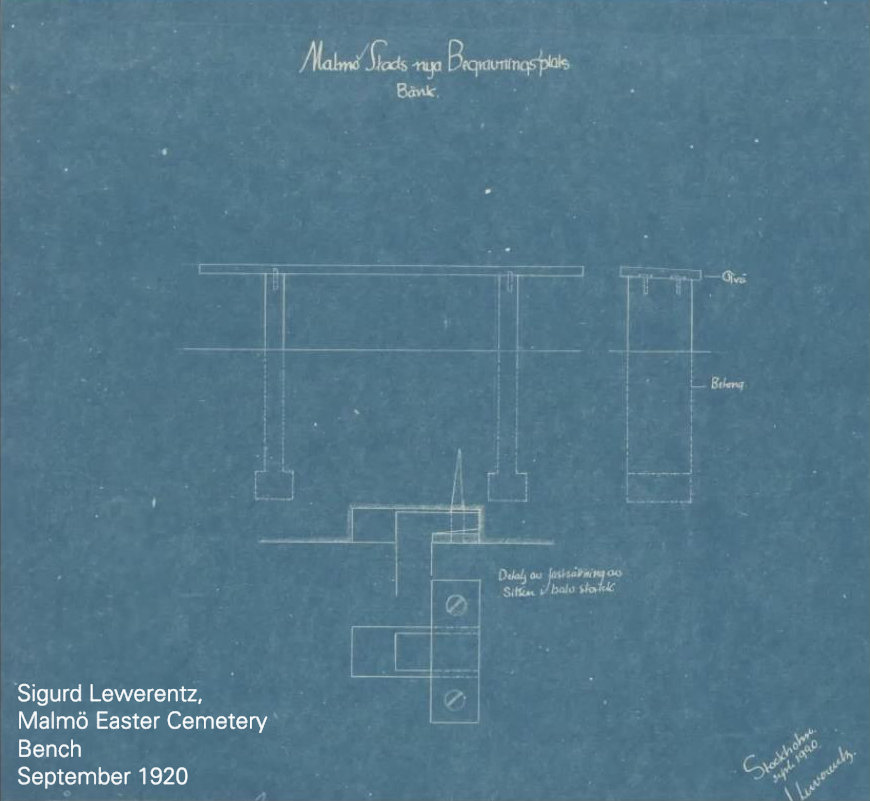

他在1920年为马尔默东部墓园设计的长椅,由两个垂直的支撑组件和一块板子构成。这块板子以某个角度固定在混凝土基座上,通过扁平金属片及螺丝连接。安装时先安放整个部件,横向移动,然后固定在基座上。

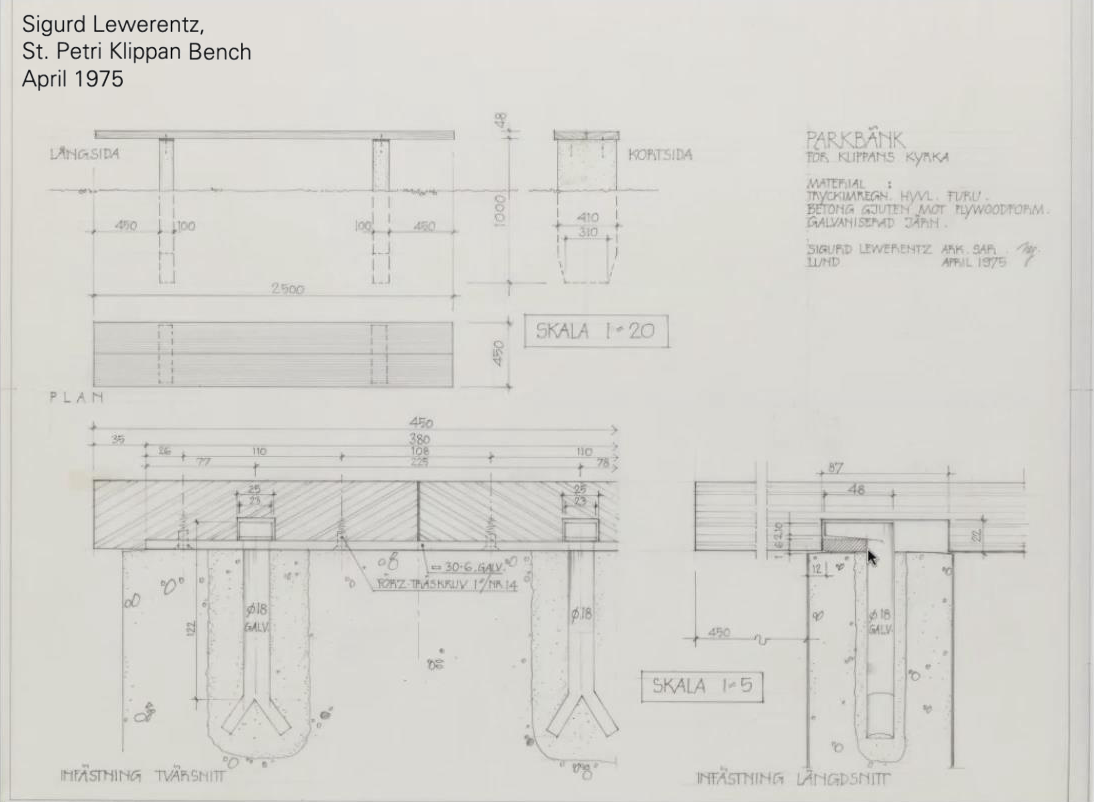

55年后的1975年,莱韦伦茨为圣彼得教堂设计了另一款长椅,由一块板变为两块板,但固定方式仍然相同。这体现了莱韦伦茨的细节设计具备一定的合理性、通用性和持久性,但他也始终在为每个任务寻找更合适的解决方案,不会拘泥于一种形式。

莱韦伦茨为马尔默东部墓园设计的长椅,更明显地体现了舒适性的理念,让人联想到非常传统的,甚至是古埃及风格的家具。从设计手稿可以看出,莱韦伦茨会从书籍、博物馆展品中汲取灵感,研究历史先例、乡村物件、新古典主义对希腊家具的诠释,然后思考如何将这些运用到后续项目中。

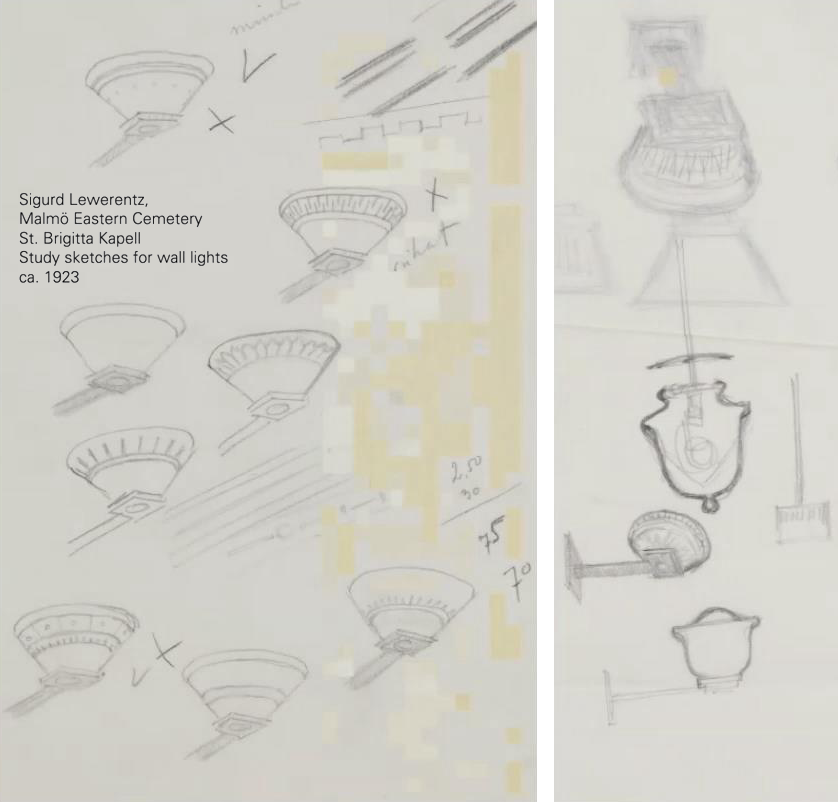

另一个例子是他对电灯灯具设计的研究,在当时这是相对新的设计任务。如何将灯泡和灯罩结合起来呢?这是其中一个设计方案。他回顾历史,研究和参考了许多设计方案。例如,他曾参考19世纪中期的一种传统烛台设计,其玻璃罩和顶部结构可以保护烛光,既能让空气流通,又能防止雨水进入。

以上这些案例,旨在帮助大家理解“设定标准”。

—

现代建筑语言的基础

这种“设定标准”的理念与建筑的建造基础有什么联系呢?其中的关键在于“原始小屋”这一概念。

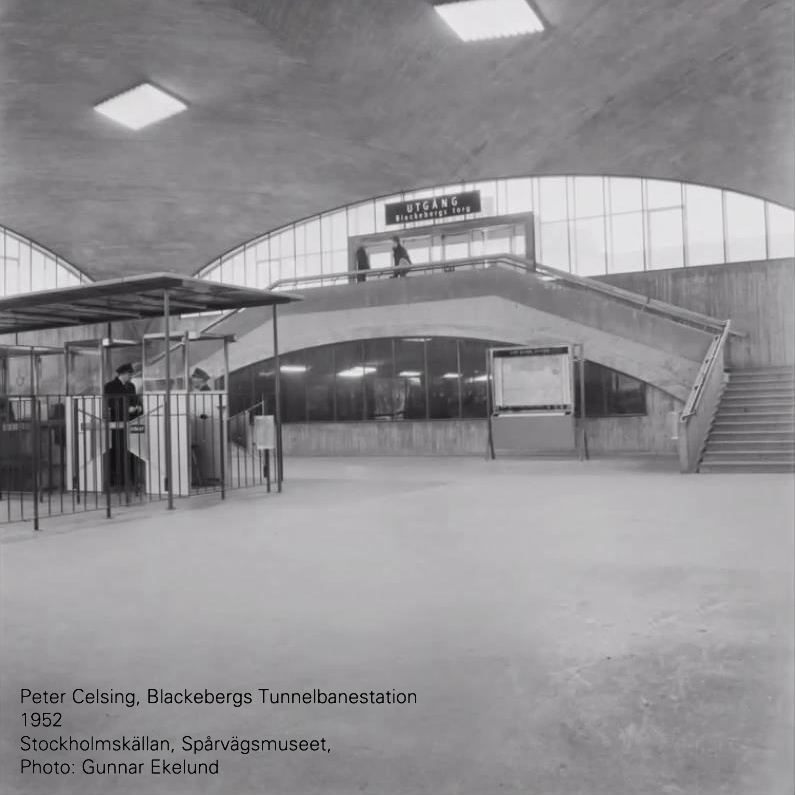

20世纪50年代,一位名叫Peter Celsing的年轻瑞典建筑师负责设计斯德哥尔摩的地铁系统。他选用了IDESTA生产的构件来打造车站的控制室、售票处、检票口、顶篷等,将这些组件融入地铁站的建筑设计中。

IDESTA提供的这些构件,体现了莱韦伦茨极力推崇的“现代原始小屋”理念。“原始小屋”的传统意义,是法国神职人员提出的一种理想化的、从自然中产生的神庙建筑形式,由4根树干和水平梁构成。而钢材构筑的现代原始小屋,成为设定建筑标准的起点,是现代建筑语言的基础。

—

精确、简洁的特性

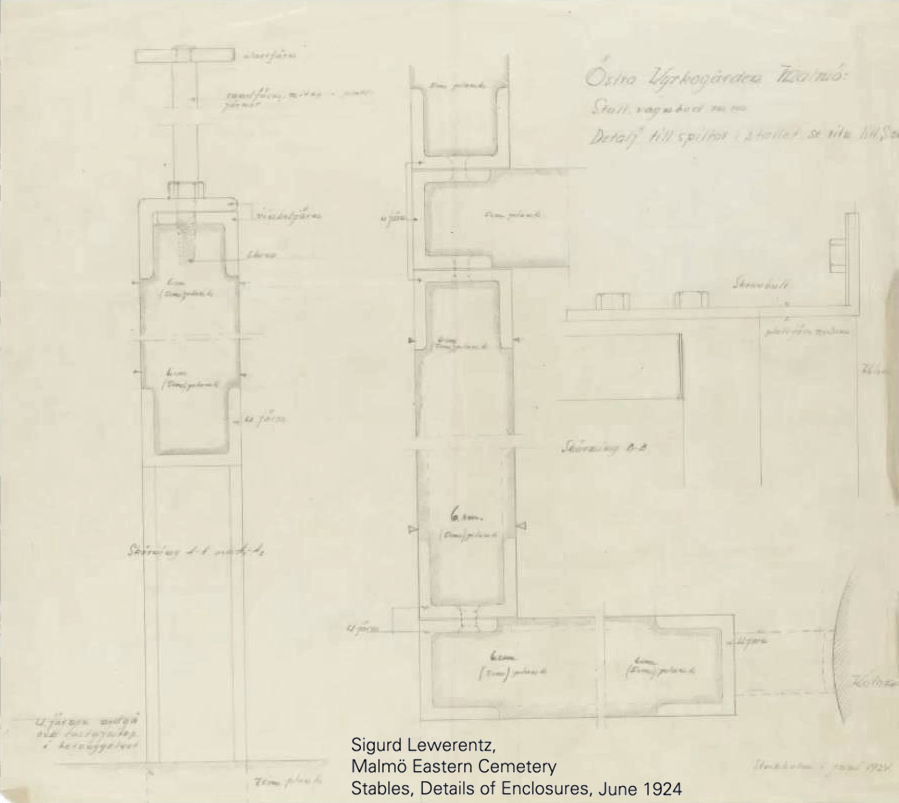

那么莱韦伦茨是怎么发展出这一概念的呢?追溯他的设计生涯可以发现,他对如何平整贴合地组装标准金属构件非常感兴趣。他曾设计过一个马厩的围栏,木板被准确地嵌入金属框架中,形成光滑平整的表面,这种精确在当时(1924年)并不常见。

有趣的是,从莱韦伦茨的早期作品便能看出这种与众不同。他在德累斯顿的时候,深度参与了工艺美术运动在德国的发展,其建筑语言受到了海因里希·特森诺(Heinrich Tessenow)简洁、去装饰的古典建筑风格的影响。在他刚刚从德国回来的那段时间,莱韦伦茨设计的房子非常简约,近乎朴实。

—

崇高的秩序感

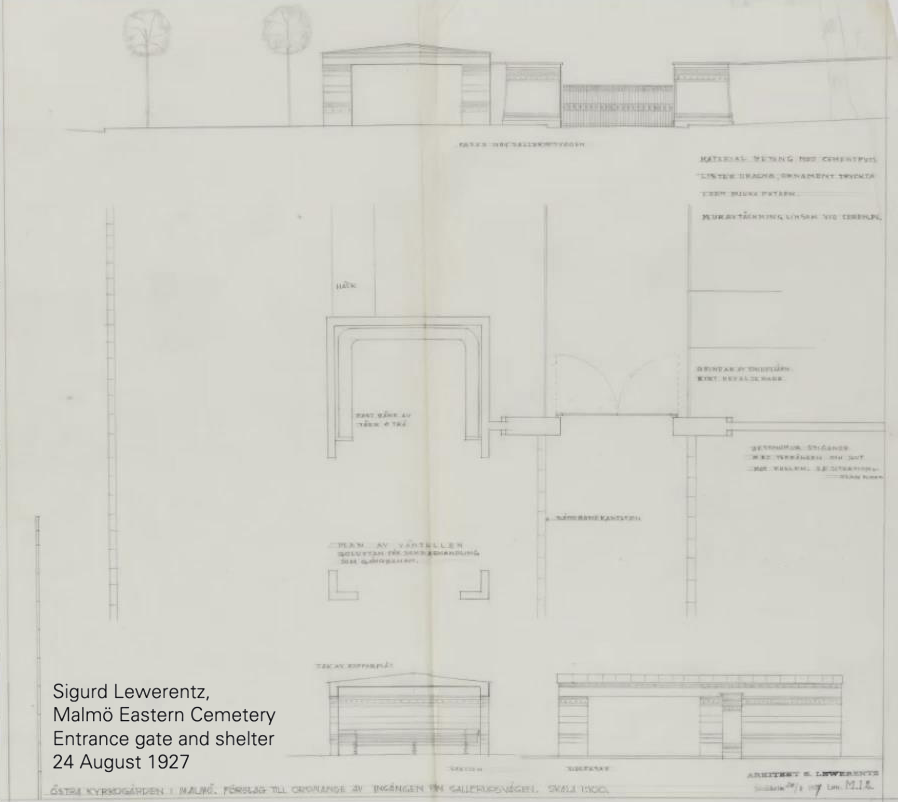

然而他的建筑设计在表达简洁性的同时,也着重体现崇高感(the sublime)。从他1927年对马尔默东部墓园大门附近一个等候亭的设计中,可以感受到古希腊建筑风格的微妙暗示。顺便一提,自从莱韦伦茨1914年赢得了这个墓园的竞赛,他一生中有近70年的时间都在为这个墓地工作。

在Villa Edstrand的设计中,同样可以找到这种古典的秩序感。这个建筑面向街道和公众的立面显得安静和严肃;面向大海的立面则是朝向花园和景观的,更加开放、非对称,并呈现出退进关系。

如果仔细观察,你会发现房子的屋顶并不是一条水平线,而是具有细微的坡度,中间高、两侧低。为什么要这样设计呢?

我认为他这样做,是为了追求立面的严谨感,并且这种设计呼应了艾蒂安-路易·布雷(Étienne-Louis Boullée)在纪念性建筑设计中追求的“负建筑”理念。

莱韦伦茨的设计中存在一种秩序。回顾他的早期作品,会发现他对新古典主义建筑有着深厚的兴趣,能够精准把握细节、石材工艺等方面,所以他这样设计并非随意为之,而是经过深思熟虑的,因为“崇高感”是莱韦伦茨感兴趣的主题之一。

—

构图美学

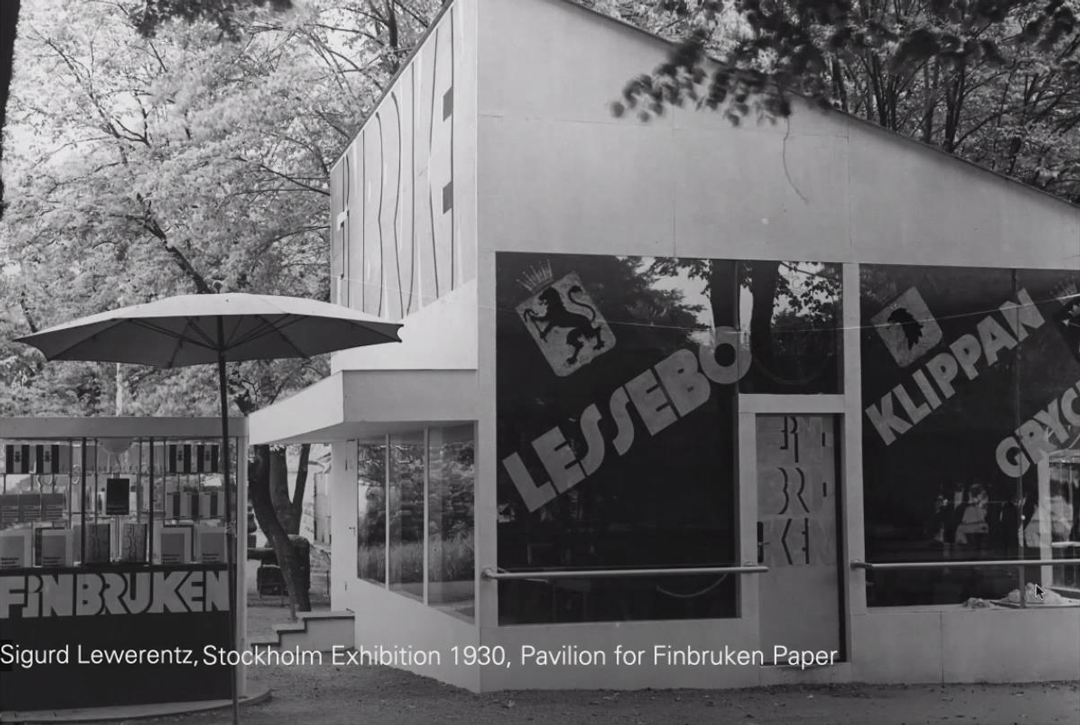

在1930年斯德哥尔摩展览中,瑞典的顶尖建筑师齐聚一堂,设计了不同类型的建筑及家具等。这次展会标志着瑞典建筑从新古典主义建筑(在当地被称为“瑞典式优雅”)向现代建筑的转变。我认为当时的瑞典建筑师对这种转变有些不情愿,因为展览的标题叫“我们必须接受”。

展会中,莱韦伦茨为纸业公司设计了一个展览馆。展馆没有采用立方体结构,而是设计了一个带有陡峭斜屋顶的建筑,并且在立面上使得玻璃板与其他部分的表面齐平。

如果深入研究细节,我们能发现莱韦伦茨对玻璃装配的细节很感兴趣。他在这个1930年的设计中,使用了金属鳍片和固定元件来将两块玻璃固定在一起。他对特定的技术和表现形式感兴趣。这里并非完全出于构造逻辑,而是他想要实现大面积玻璃立面。构图的美学也是莱韦伦茨在设计中的重要考量之一。

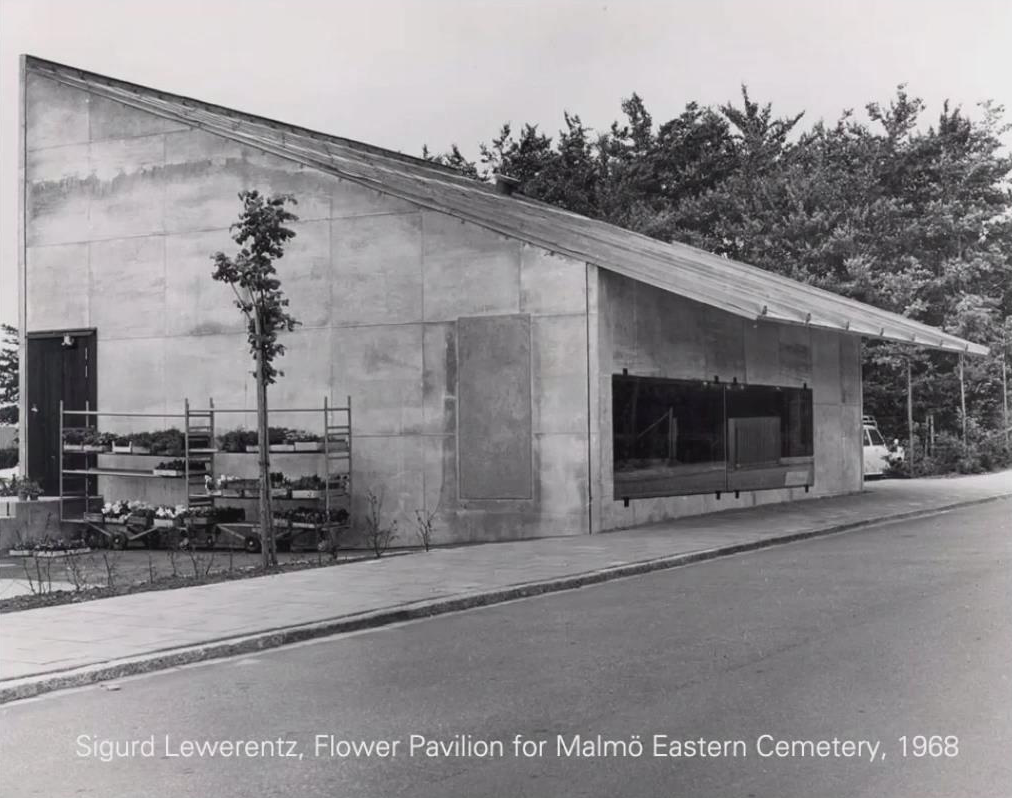

38年后,即1968年,他在马尔默东部墓园设计了一座花店,这是一座带有斜屋顶的小房子。我们在这座房子上同样可以找到“玻璃与混凝土表面齐平,通过金属构件固定”的细节。

这座花店的设计当然有许多精心设置的细节,我在此只提一点:室内外的高差。由于室内地坪较高,建筑内的人只能看到行人头部以下的部分,隔绝了面孔、表情等信息。这样的设计为到访墓园的人们提供了隐私。

在这个花店内部,莱韦伦茨设计了地板砖铺装体系。乍一看砖块排列非常整齐,细看会发现有些砖略有偏转,砖块的组合方式也变化多样。在看似规则的布局中,莱韦伦茨通过加入一些不规则的元素,引入了一种动态感,在视觉上形成一种秩序与特殊的平衡。

—

恰到好处的适宜

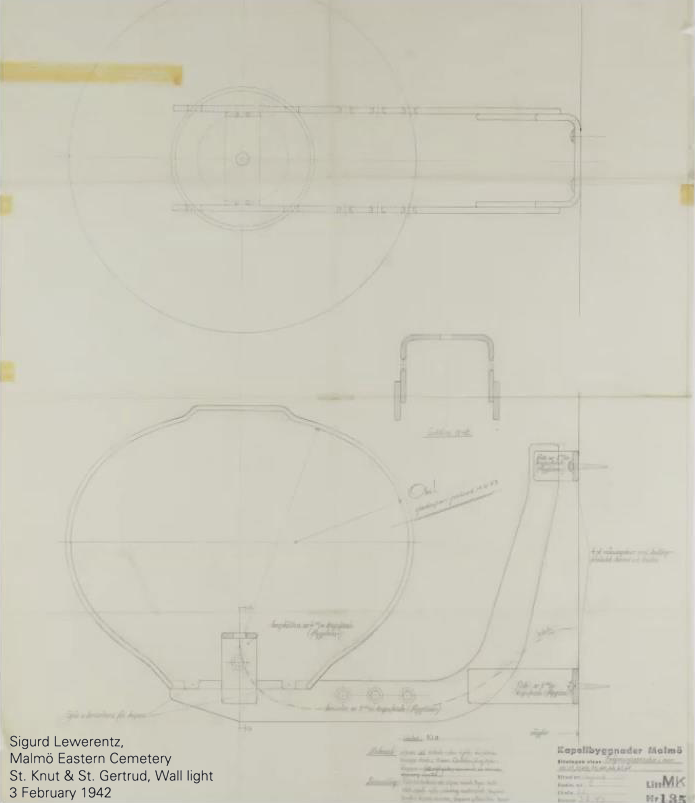

在传统建筑中,“适宜性”是一个重要话题,但在现代建筑中却不那么受重视。什么是适宜的呢?公墓等候室内用什么样的壁灯才恰当?

这里展示的是莱韦伦茨设计的壁灯:这是一个乳白色玻璃灯,它不是球形,也不是新颖奇特的造型。它有胶合板制成的凹槽作为支撑,底部的收口设计也经过深思熟虑。

它与这间等候室中的长椅、预制混凝土墙、玻璃砖、洗手盆有着相似的设计语言,它们共同构成了一个和谐的整体。莱韦伦茨在所有设计中,都注重建筑与环境和谐统一,以创造一种特定的氛围,达到整体上的平衡感。

—

从整体到细节的连贯性

在这一部分,我将进一步解释真实建造的重要性,莱韦伦茨强调使用真实、可见且易于理解的材料,让人们与建筑产生共鸣,让建筑也成为个人体验的一部分。

从前面提到的等候室的草图可以看出,设计师对预制混凝土面板的高度进行了研究,面板嵌有圆柱形的玻璃砖。类似于前面所说的花店的高差设计,使得人们只能看到有人影在玻璃窗外来来往往,但无法看清太多细节。这样的设计既保障了隐私,又能将不同的哀悼者群体分隔开来。

通过这个例子可以看到,莱韦伦茨对空间、家具、饮水台、玻璃构件等各个元素的高度都进行了精心设计,这些细部成为整体结构的一部分,融入建筑的长期使用中。久而久之,人们会将其理解为一种文化和文明的一部分。

—

建筑与语境的整体性

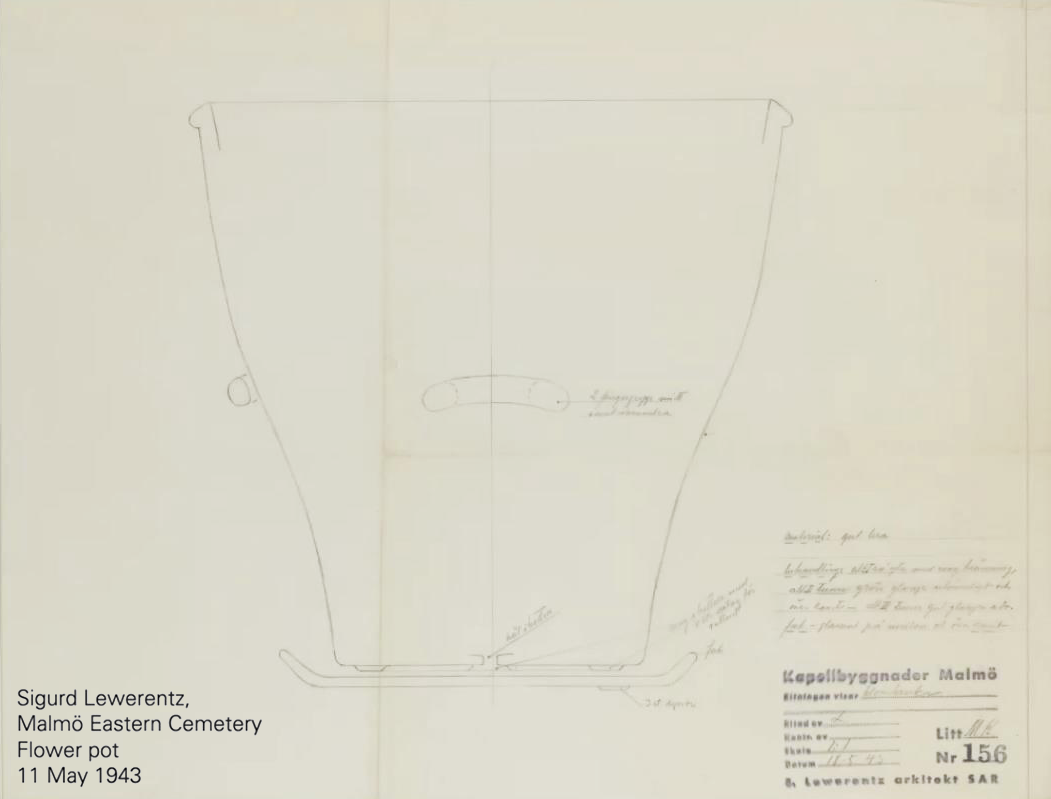

与包豪斯将事物简化设计为几何形的做法不同,莱韦伦茨更关注历史先例的演变、功能层面的起源,以及这些设计如何继续发挥作用。比如,为马尔默东部墓园花盆的造型,反映了历史的传承,也展现了一种精确度和美感,而这些正是许多现代建筑师忽略的部分。

莱韦伦茨深信建筑自身就是一种语言,如果设计得当,它能够为自己发声,无需额外的解释。它就代表它自己,代表一种精神和态度。

—

为建筑创造范式

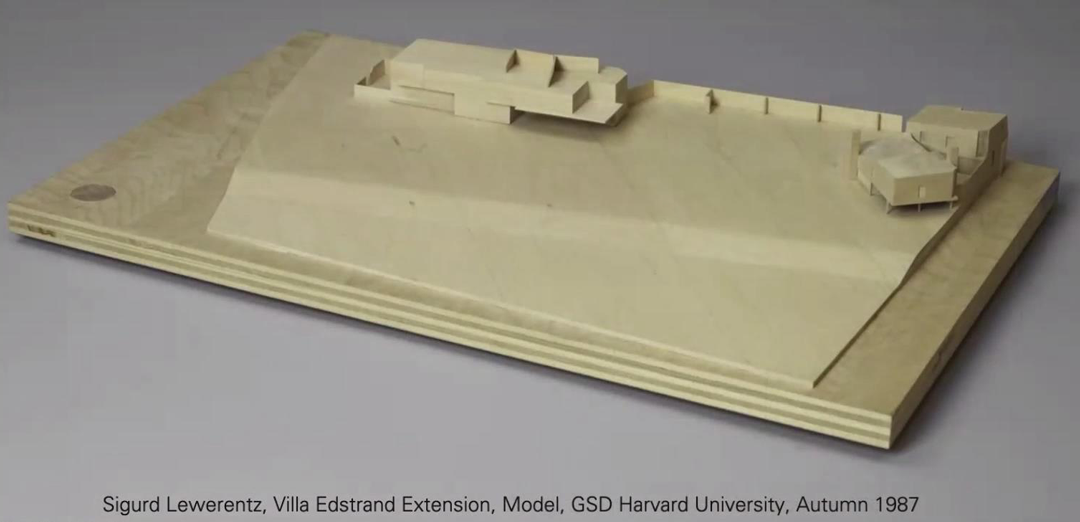

1935—1936年,莱韦伦茨设计了Villa Edstrand。几十年后,莱韦伦茨再次被邀请为这一家长大的孩子们设计房子,但方案都没有落地。

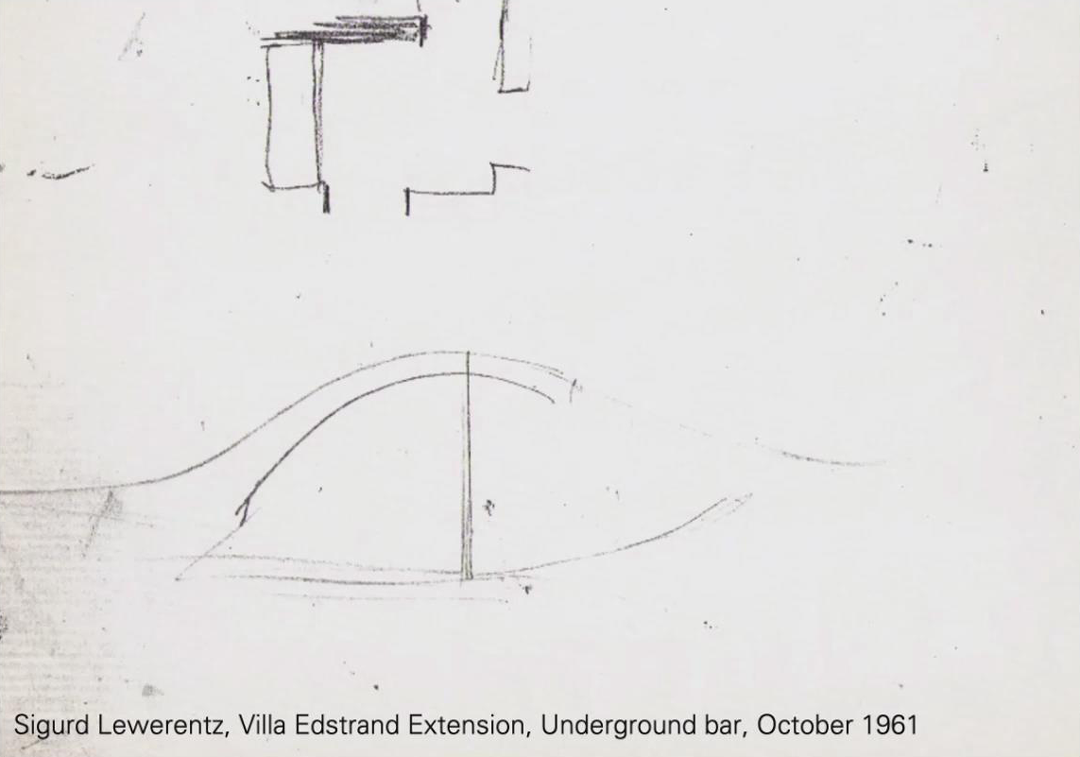

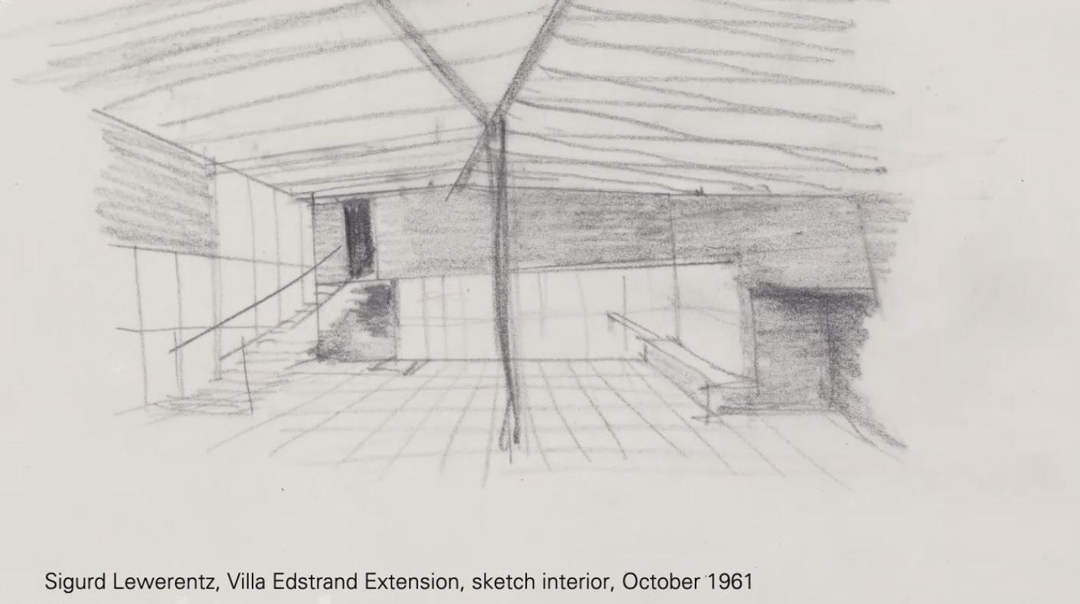

诞生于1961年的某个版本吸引了我的注意。莱韦伦茨在别墅高尔夫球场设计了一个“地下酒吧”,称作“第19洞”。这个酒吧设计图纸中有一个穹顶结构,一个不大的空间中插入了一根非必要的支撑柱。

这让我联想到莱韦伦茨档案中,他在1910—1920年间旅行时拍摄的一张照片:在教堂中殿中央有一根柱子,这种不寻常的布置打破了常规的开阔空间。显然,这深深打动了莱韦伦茨,他在数十年后克利潘的圣彼得教堂设计中实现了这个想法。

—

象征意义的表达

莱韦伦茨对艺术很感兴趣,无论是在林地墓园还是在马尔默东部墓园,他都在持续探索象征意义的表达方式。

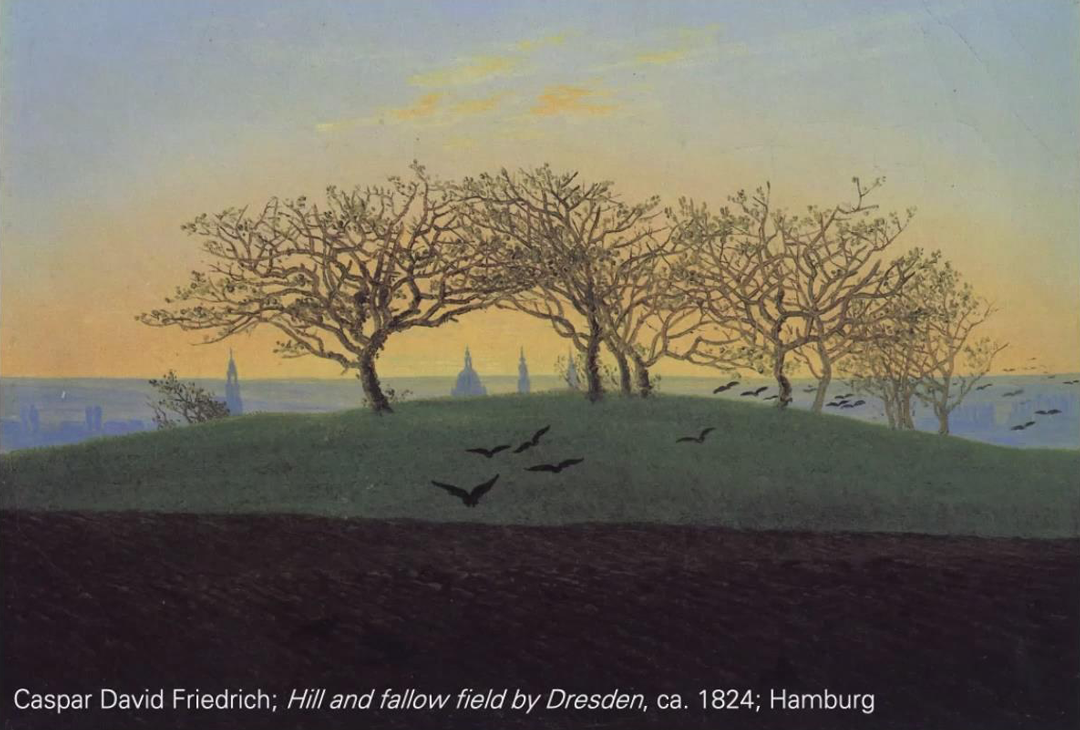

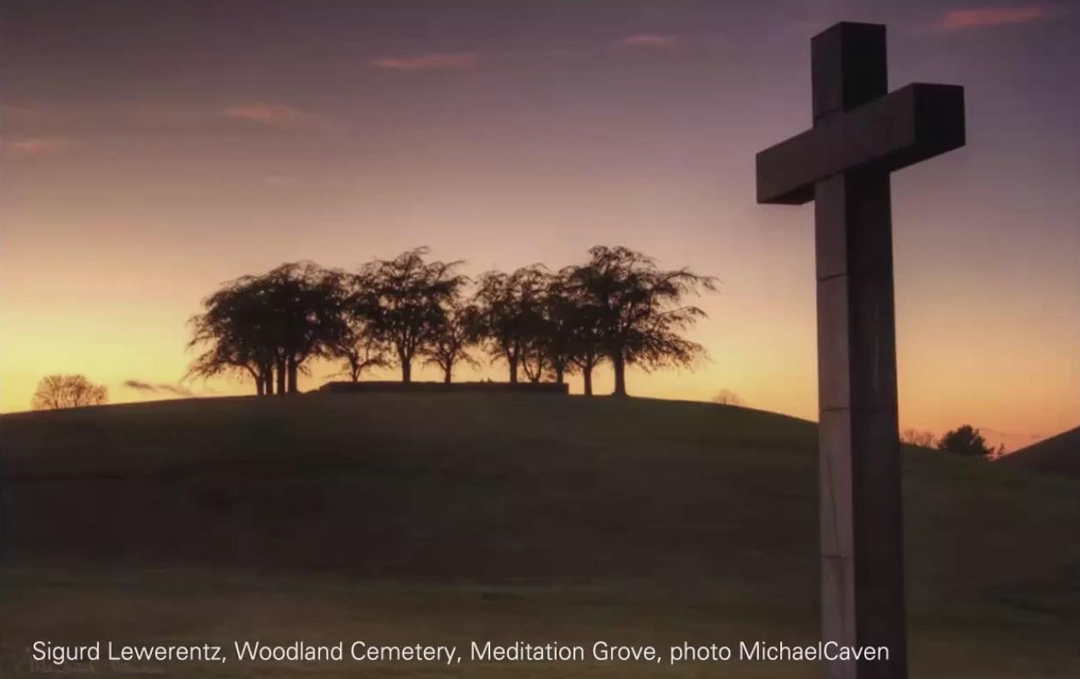

马尔默东部墓园的冥想之丘直接参考了Caspar David Friedrich的画作。这幅画表达了一种死亡与复活的奇妙概念,即冬夏交替,生死循环。乌鸦象征着死亡,田地象征着墓地,长出新叶的树木象征着生命。

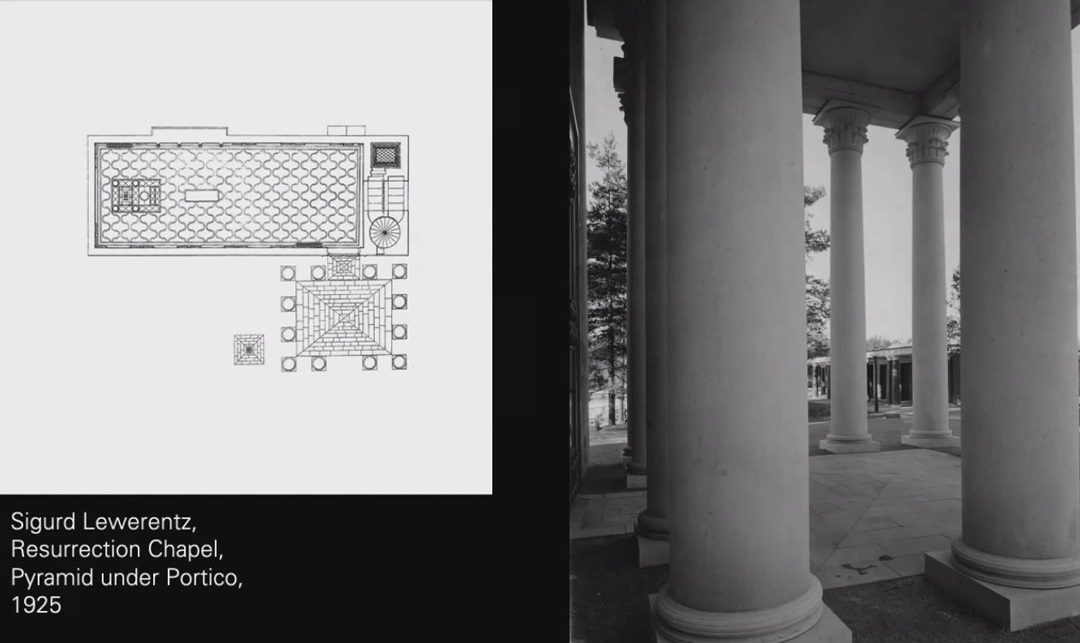

莱韦伦茨在1925年设计的复活教堂(Resurrection Chapel)运用了同样的象征手法。如果用现代的眼光来看,许多人可能会认为这个设计过于老旧甚至无聊。

然而实际上,这座教堂是多个要素汇集的结果。首先,莱韦伦茨非常关注新教在葬礼习俗方面的改革:新教认为葬礼并不意味着生命的终点,而应被视为生命循环的一个中间站。在葬礼过程中,哀悼者从正门进入教堂,完成仪式后,通过侧门进入骨灰堂。这意味着,人们不是沿着固定的方向走向终点,而是先到达一个中间点,然后再从另一个方向离开。

莱韦伦茨希望通过设计展示出这种生死轮回的理念。他在这个具有新古典主义元素教堂中,融入了埃及元素——微妙的金字塔形状。传统上,金字塔标志着坟墓,是一个终点,但在这里,它却位于葬礼和外部世界之间的中间点。葬礼仪式所在的地方,地板上设置了水体标记。水象征着生命的延续,而金字塔象征着死亡。莱韦伦茨以此表达这里既是死亡与哀悼结束的地方,也是复活和开启新生的地方。

—

建筑作为批判方式

建筑如何成为一种批判形式?它可以用来表达对于不恰当事物的批评。比如,勒·柯布西耶并不认可20世纪50年代的教堂设计,他设计的朗香教堂便可以被看作一种批判。

而莱韦伦茨设计的圣彼得教堂,则具有其他建筑所没有的连贯性。这种连贯性来自于建筑材料的选用与结构形式的整合。建筑使用了砖墙、砖地板,以及钢支撑结构,钢材用于跨度较大的部分,传统拱顶经过几何形体的改造,呈现出更复杂的形式。建筑平面呈方形,地面有轻微倾斜,便于会众清楚地看到牧师和唱诗班,祭坛由钢材和砖建成。建筑中央有着双T形柱,支撑着四根钢梁,并连接到12个拱顶。

—

其他形式的批评 vs 建筑

建筑是唯一一种能够创造实物的艺术形式。在理解建筑批评之前,我们可以用文字批评来类比。比如,奥维德所写的《变形记》中阿拉克涅(Arachne)和欧罗巴(Europa)的故事,常被用来表达批判权威。

阿拉克涅,是一个敢于与纺织女神雅典娜进行比赛并取得了胜利的纺织工。她所织的挂毯描绘得比雅典娜更真实、更出色,并且讲述的是宙斯掳走欧罗巴的故事,批判了有权有势者压迫弱者的现象。

后世也有许多绘画作品围绕《变形记》中的故事进行延伸创作,这些艺术作品的“逼真度”,即是否能够准确再现场景,也成为了其评判标准之一。

那么,建筑如何批判?是要力图准确地描绘现实,还是要通过挑战现实存在的问题来实现批判?建筑批评的意义在于识别我们创作的环境,进而挑战现实;建筑并非旨在还原现实,而是尝试创造“某种”现实。

—

建筑形式如何引发思考

莱韦伦茨所处的时代,建筑正朝着现代主义转变。这种转变与工业化、大规模生产紧密相关。在莱韦伦茨的生涯中,他的建筑也逐渐转向对现实的选择性建构,而非简单地原样呈现。他开始思考哪些传统价值应该继续传承,哪些又需要被改造、转化、重新诠释或替代。可以说,这是一种别样的“编辑工作”。

作为建筑师,最难的是如何打造一个完整的作品,一份全面的表达,让每个小细节都能融入整体,而非零散独立地存在。建筑师应该让细节成为建筑整体的一部分,而不是过于现实地只关注不同个别问题的针对性解决方案和技术。

如果用维特鲁威的理论来衡量,莱韦伦茨实际上是一位非常“古典”的建筑师。他和维特鲁威所倡导的一样,认为设计中的每个元素都必须与其他元素相互关联,这种关联不仅基于某种比例或模数,更源于一种精神、气质和态度。

更重要的是,建筑不应以自我为中心,而应服务于使用者。建筑各部分与整体之间的关系,应当不着痕迹地引导使用者在观察、使用建筑时反思自己所处的环境,这正是莱韦伦茨所追求的目标。

以莱韦伦茨晚年最大的项目,圣彼得教堂为例,他在其中运用了多种方式来体现建筑的崇高氛围。整体构图的秩序以及许多细节的变化,包括窗户的布局、吸声凹槽的位置,互相配合。但倾斜的地板和不对称的屋顶又使得这种规整不至于死板。

圣彼得教堂的墙面上有着许多尺寸和高度不一的开口,但这些开口并不是通过切割砖块实现的。砌过墙的人都知道,通过预先合理排布而不是砌好再切割砖块来实现这些开口会有多难。我曾带团队对这座教堂进行精确测量,只发现了一块疑似被切割过的砖,这可能是唯一一块。

在莱韦伦茨不同时期的作品中,都能看到这种连贯性。他营造出一种整体的崇高感,同时又通过一系列细节调整,让特定的情境为这种强烈的秩序感增添变化。

教堂内部地板上有一处地面微微拱起,下面有钢材支撑——就像我前面提到的“第19洞”酒吧方案那样。拱的上方设置了一个贝壳状的洗礼池,有水不断滴入。当空间里没人时,你能听到水滴落入容器的声音,但当你仔细观察,会发现你听到的声音并非来自滴入这个洗礼池的水,而是洗礼池的水溢入下方一个更大的水池发出的声音。这个声音通过拱顶被放大,创造了与视觉感知不一致的、奇妙的听觉体验。这种体验会促使人们坐下来观察到底发生了什么,访客的目光开始四处游走,注意到细节,提出问题,然后自己寻找答案……

这正是好奇和反思的起点,你开始用同样的方式打量空间中的其他细节:为什么空间正中间有一个双T形柱?你意识到这是一个基督教象征。为什么有四根梁?也许它们象征着四位使徒。为什么有12个拱顶......所有这些符号、建筑元素通过砖和钢的调和应用,传达了象征意义、逻辑意义和建筑意义。

这也让你开始反思自己的存在。于是,我们可以问自己:我们在设计时是否有设定一个标准?我们有一套连贯的设计语言吗?如果是的话,它由什么构成?我们正在构建什么样的现实?我们的建筑是否能作为一种对现状的批判?

最后,我希望给大家留下这样一个思考:我们是否可以认为,存在两条通向优秀建筑的路径:一条是追求秩序,以一种严谨有序的方式组织事物,让一切变得井井有条;而另一条是追求独特性,创造一些特别的、新颖的、前所未有的东西。

如果一个建筑作品,既具备了易于理解、一目了然的秩序感,又能在文化、场所、时间以及功能任务等方面展现出独特性呢?那它就成为了一种范式。我认为,莱韦伦茨20世纪30年代之后的作品就是如此。

本文版权归有方所有,欢迎转发,禁止以有方编辑版本转载。若有涉及任何版权问题,请及时和我们联系,我们将尽快妥善处理。邮箱info@archiposition.com

上一篇:镶嵌山体:大亚湾核能科技馆 / 易加独特视野+华艺设计

下一篇:深圳市龙华区福城实验学校 / 深大建筑设计院“钟中+钟波涛”工作室