设计单位 深圳对角线建筑设计有限公司

项目地点 广东深圳

方案状态 竞赛方案二等奖

建筑面积 约35253平方米

历史与新篇:深圳南山五校建筑方案设计竞赛,由深圳市南山区建筑工务署主办,有方建筑(深圳)有限公司策划代理,包含南头小学改扩建工程项目、育才一小改扩建项目、沿山学校工程项目、荔山小学工程项目、红树湾学校项目,共计5个小学/九年一贯制学校项目。以下文字由设计单位提供。

南山五校提出了历史与新篇的命题,红树湾学校因其独特的城市语境,面对的更多是关于新篇的探讨。在我们独立实践的时期,恰逢深圳的传统学校到新校园设计的剧烈转变,这无疑让我们看到了过去这一被过度规训化的建筑在人本和学科层面上蕴含的可能性和多样性,这也暗合了我们关于“建筑不是类型的外衣,而意在解决具体问题”的主张。

我们在近几年里参与了不少竞赛,它们大多呈现出简明的策略和对历史的反复审视。而红树湾学校,让我们有机会在这片热土上提出更系统且激进的方案。

▲ 方案视频 ©对角线建筑

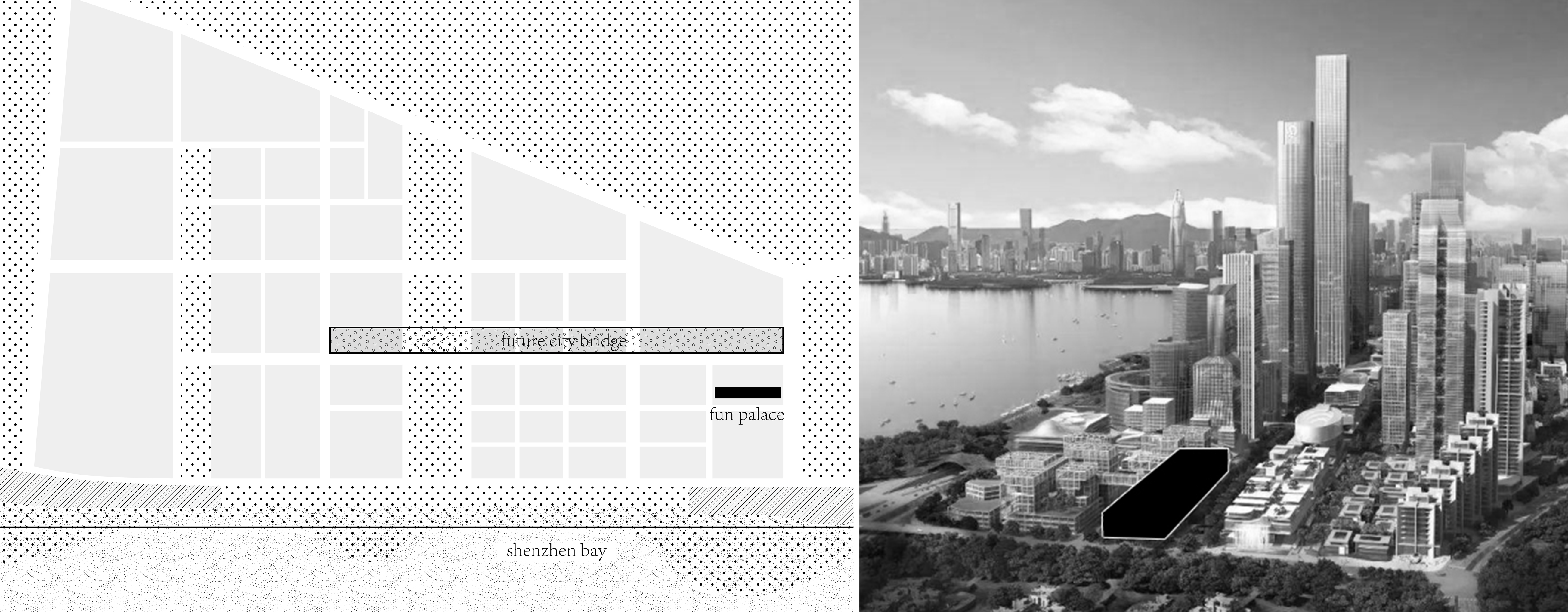

深圳湾超级总部基地

学校位于深圳湾超级总部基地的超级十字东翼,与南侧地块一同面向深圳湾公园。深超总片区的规划、雄心勃勃的建筑,以及其对于城市与自然二元关系深究,均展现了独一无二的属于深圳这座中国华南滨海城市的在地性。

一次尝试

总部基地里的学校,是一个新鲜的命题。学校和深圳湾超级总部基地,似乎是两个联系并不紧密的概念——社区、居住、人文属性的教育设施和国际、商办、经济属性的总部基地。在新生人口逐渐减少而学校建筑日益饱和的拐点,在一个创造、革新、趋向未来的地方,我们尝试抛开传统校园属性的束缚,探索更具适配性的“通用建筑”,可以是任何,是学校、是养老院、是办公楼、是商业百货、是未来,也允许过时。

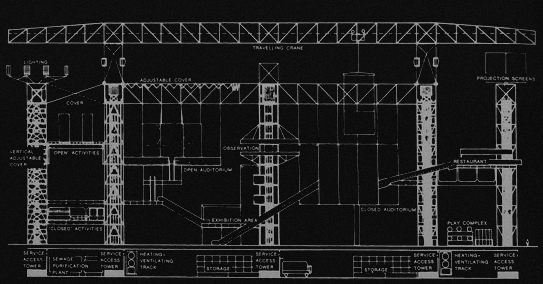

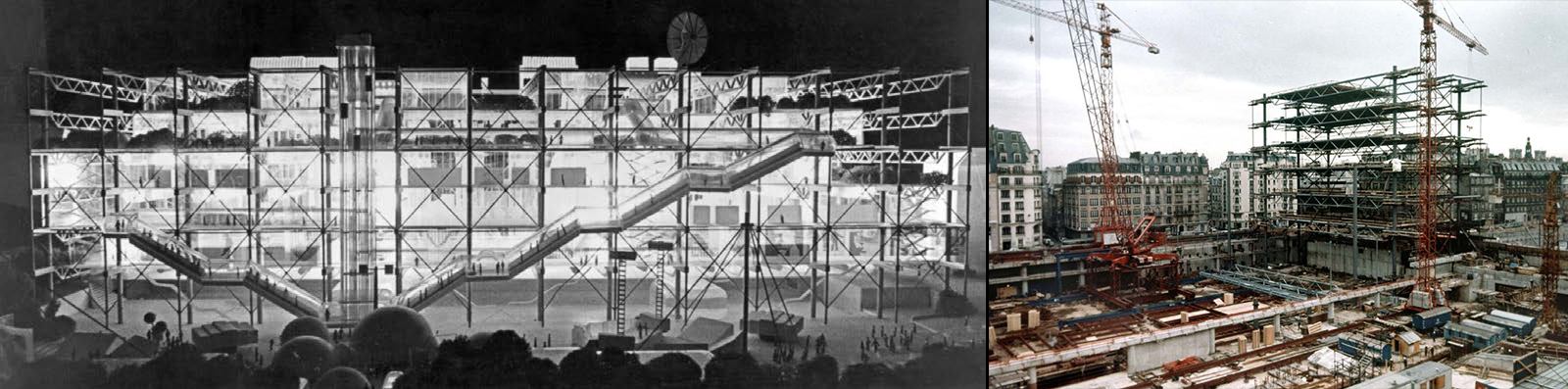

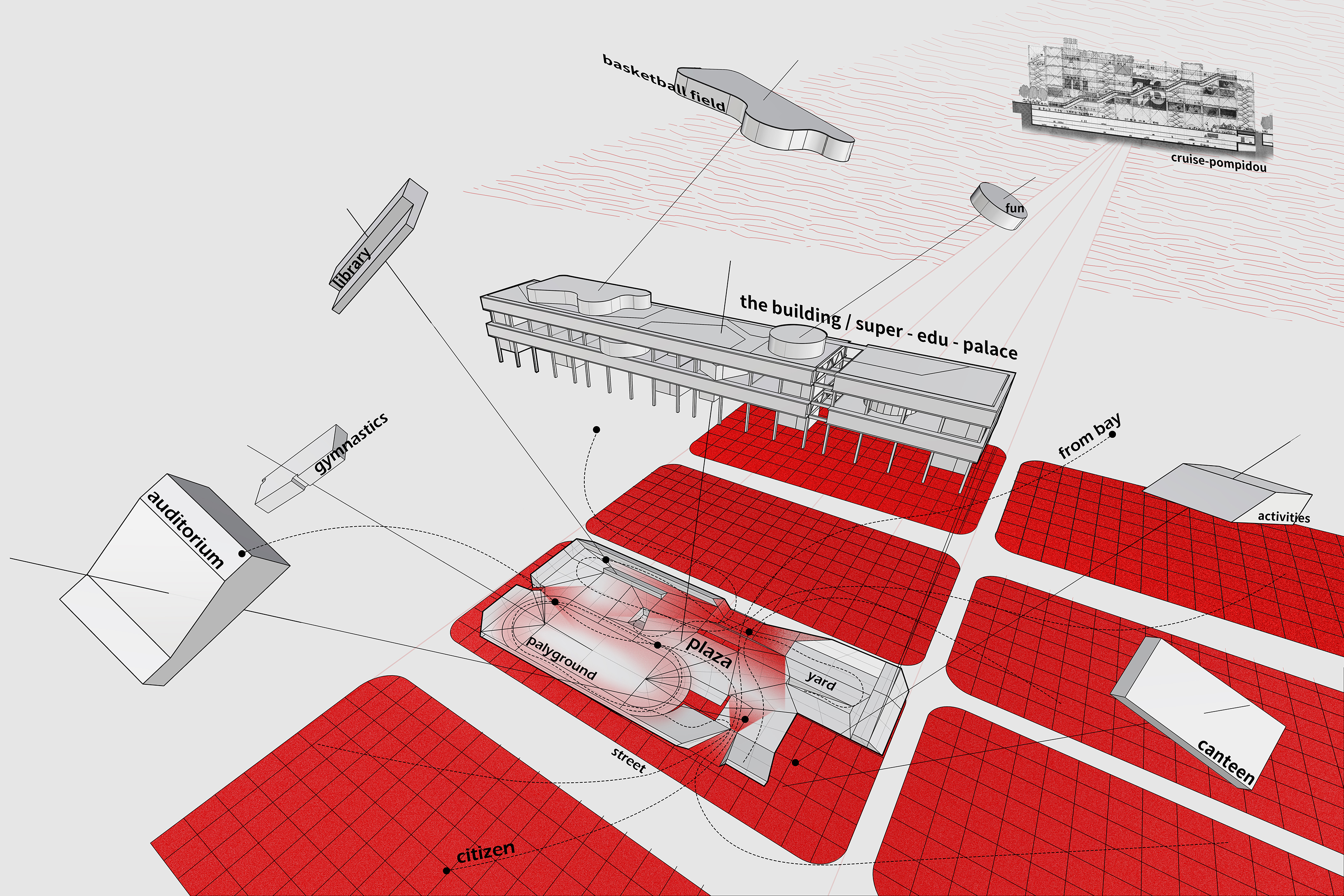

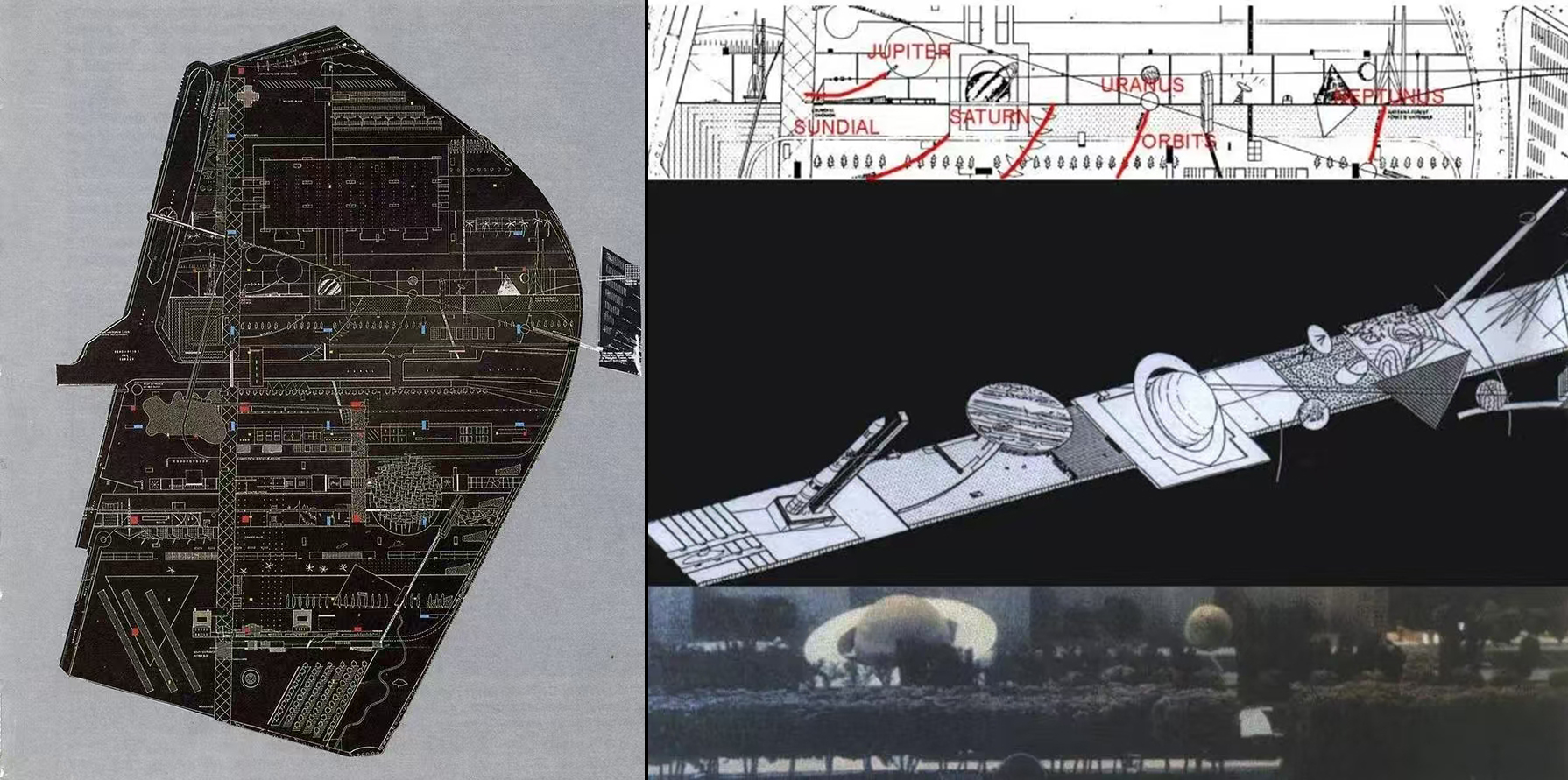

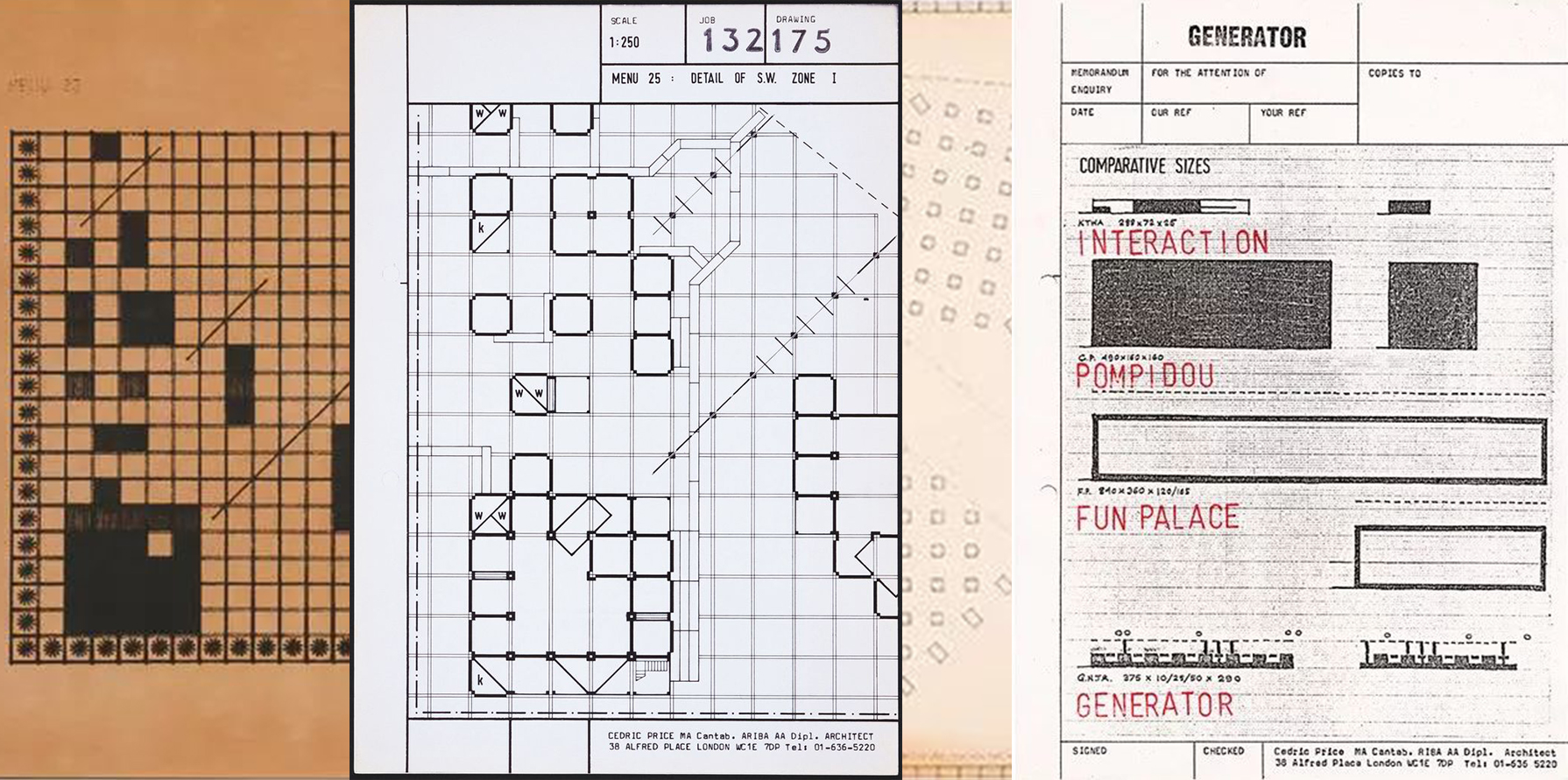

Cedric Price认为,建筑不应仅仅承担固定的功能,而应当具有适应变化的能力,能够根据社会、文化和技术的变化不断调整。建筑不是一个静态的容器,它应当激发社会互动。Gordon Pask曾说:欢乐宫(Fun Palace)是“能够适应人类可能不断变化的需求的新的环境形式,并且还能够鼓励人类参与各种活动”,是一种全新的激进的城市化思考。

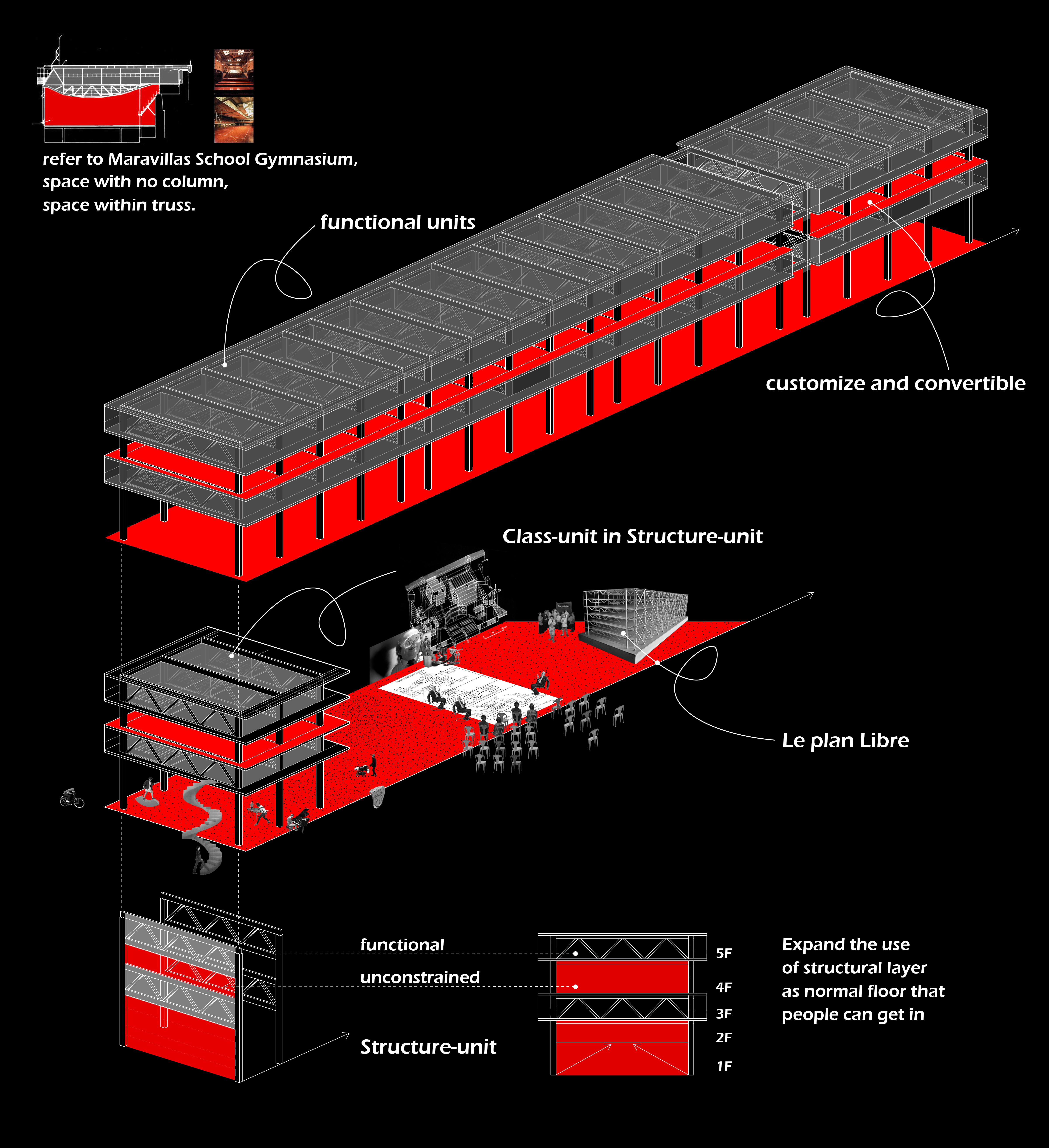

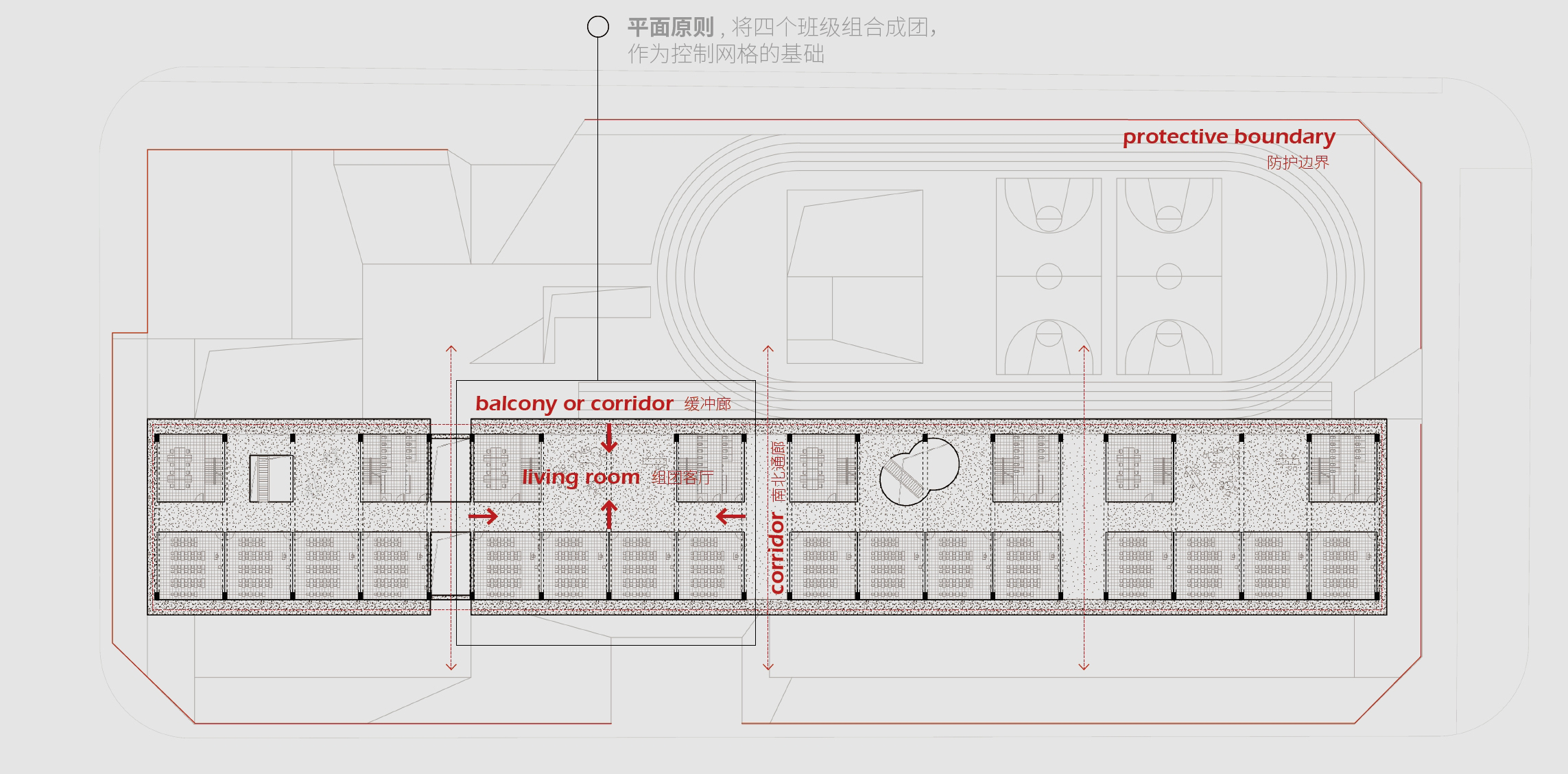

Cedric Price对欢乐宫的描述是:“不是关于技术,是关于人”。作为超级岸线的平行延展,我们思考如何在基地内构筑一所人文情趣与机能空间交织的新型校园。基于类别规则,我们在任务式的学校“指标”中植入跨类型、非典型的组织框架,建立一种新的空间机制——机能化的“结构”层与自由化的“流动”(undefined)平面,重新定义空间的结构,使建筑泛化为一个具有开放性和灵活性的平台与场所。

这是一个开源(open source)的学校,学生、老师可以自由地定义功能、定义功能的表现方式。这是一种互动的动态建筑,允许持续性改变的多样化使用。这里是一个多种事件交织的网络,一种可复制、装配、生长的建构方式,它嵌入、拼接、组合、改装、延伸……是一个处于连续过程中的建筑有机体,一次未来校园的大胆尝试。

Chapter A

线性生长 & 立体地表

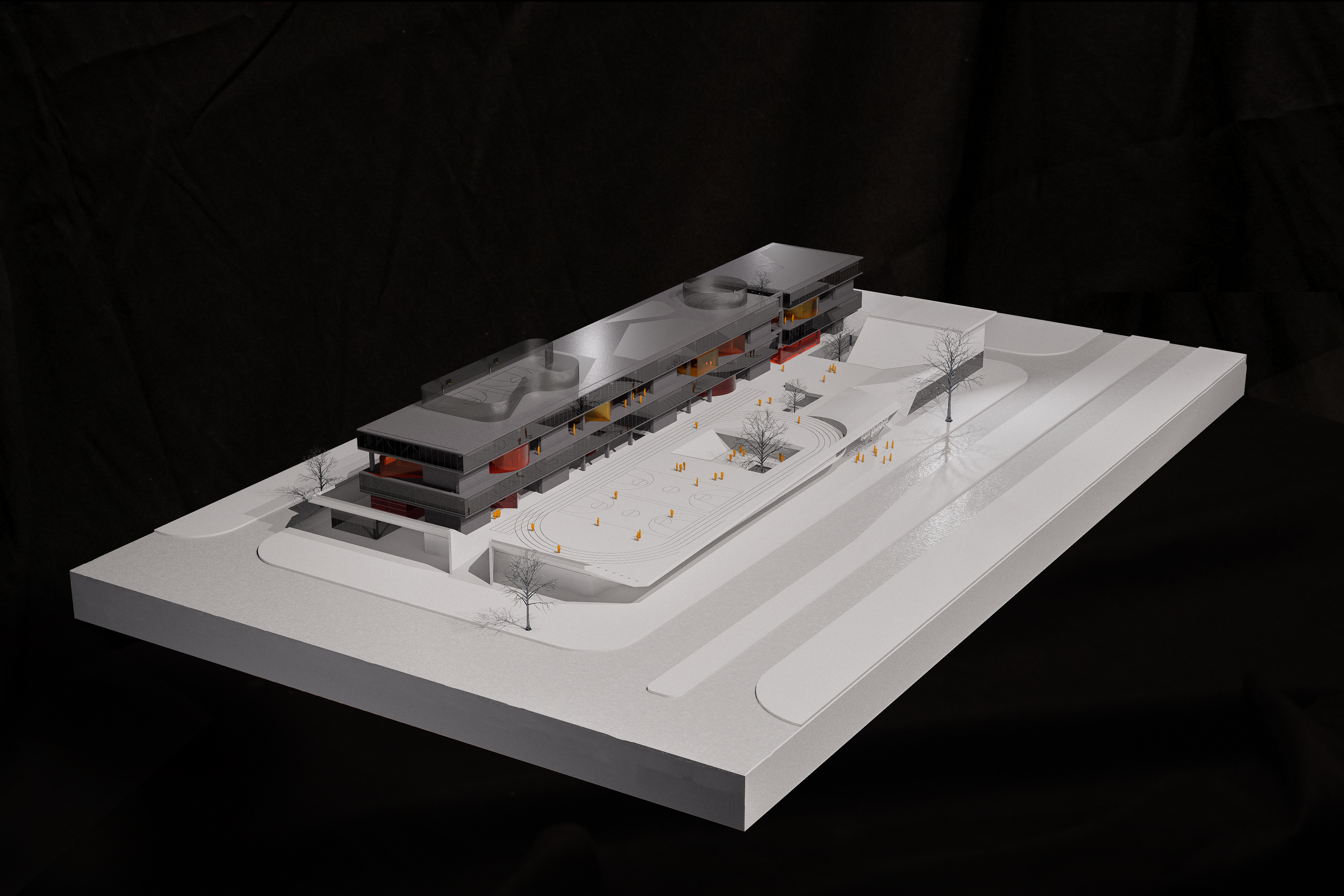

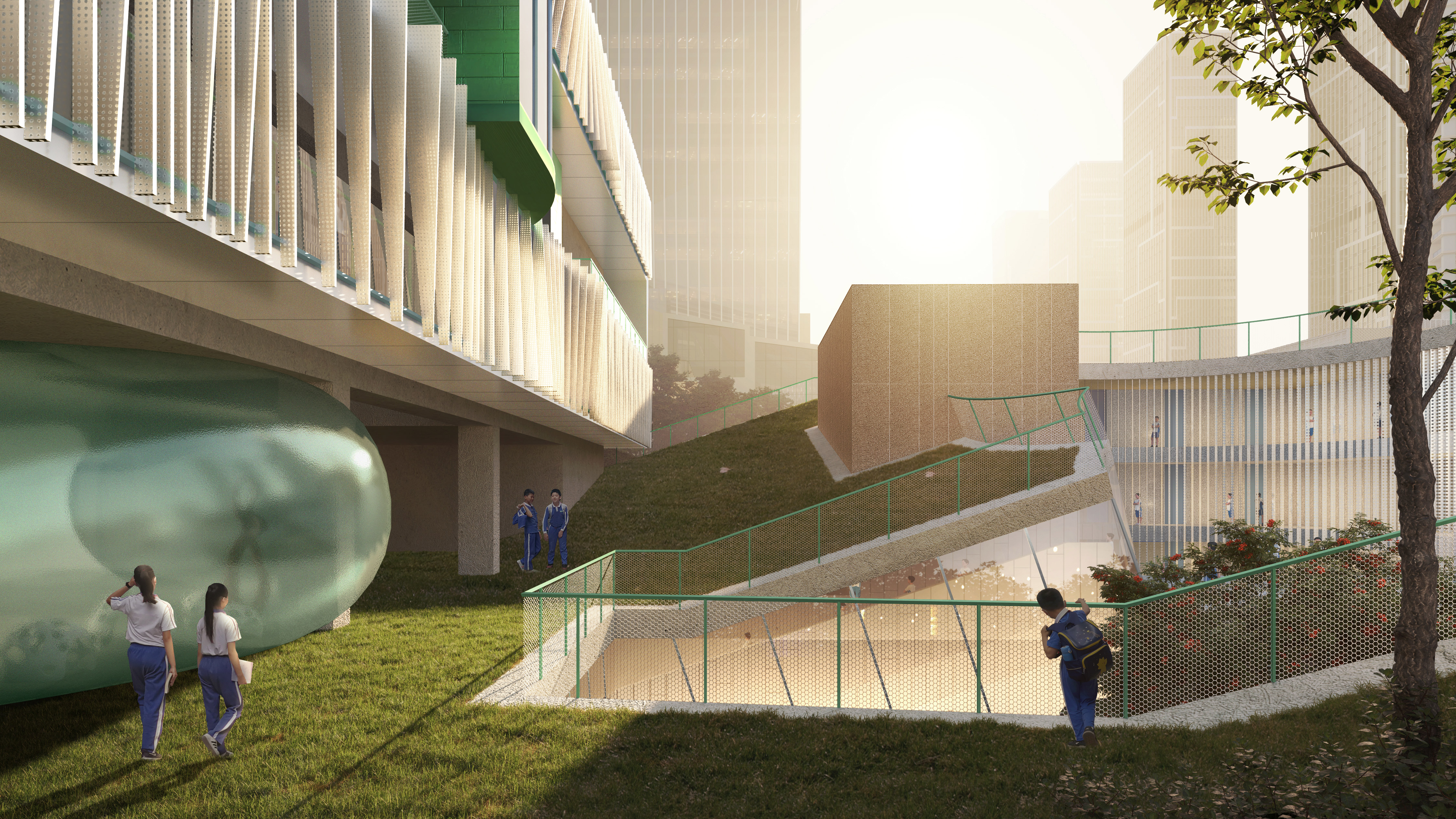

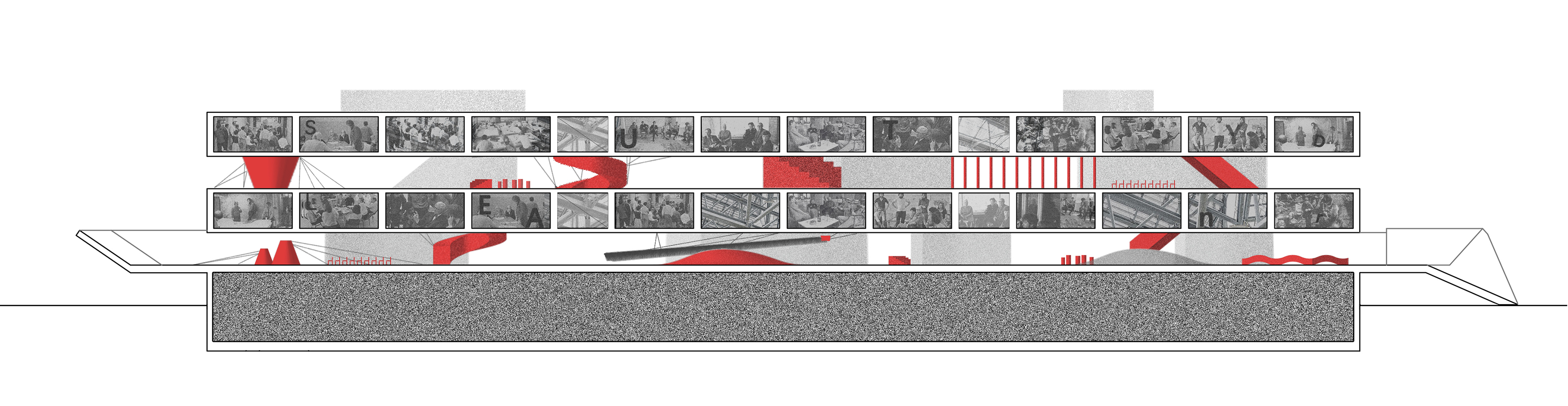

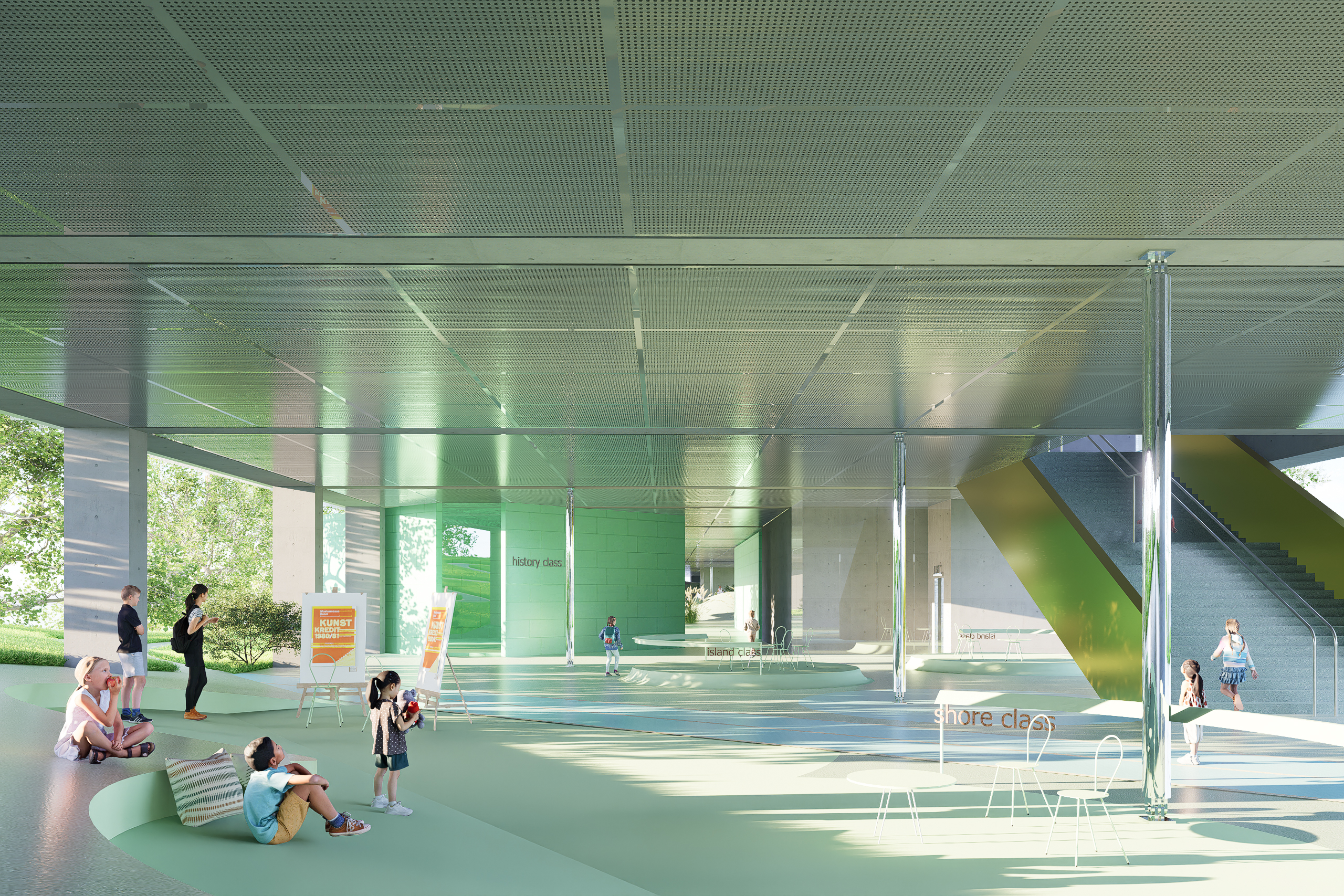

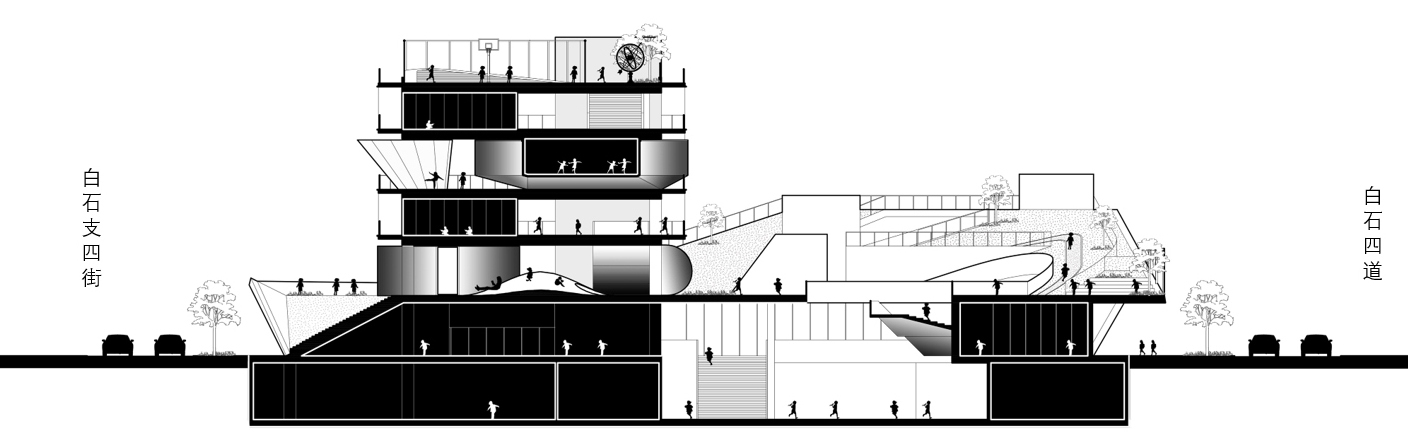

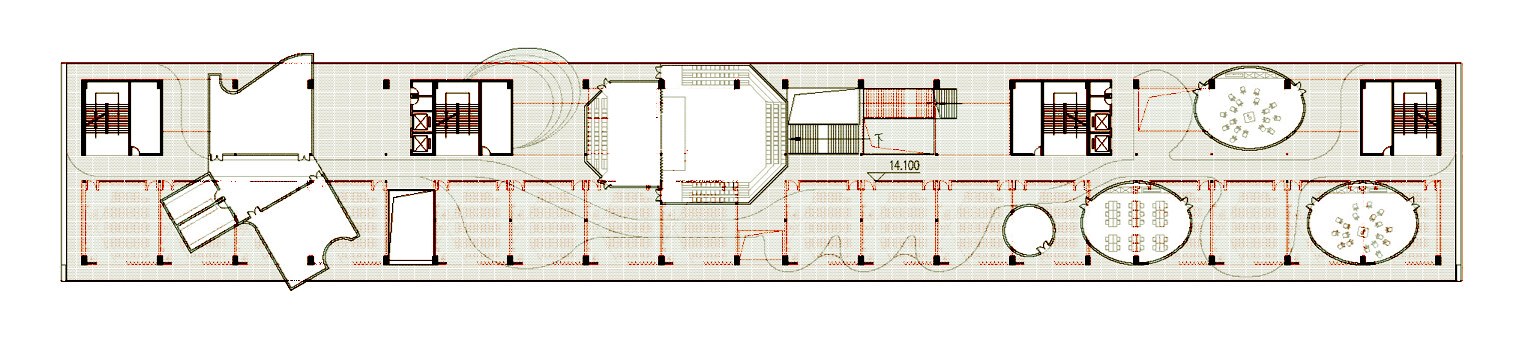

沿深圳湾岸线水平延展的自然地理形态与向上簇拥的人工城市形态,在超级总部基地形成了有意思的空间对比——1.6km的岸线,150—400m的塔楼群,限高24m的学校。我们寻找尺度呼应的策略,以水平、扁长,形成长166m的地表摩天楼(super-line),与垂直、点状(skyscraper)的超级总部基地空间肌理对话。建筑主体相较规范要求更远距离地退让边界,减少巨构尺度对城市的压迫,延展的厚边界塑造地表形成骑楼,隐匿树间,成为校园近人的主形象表达。

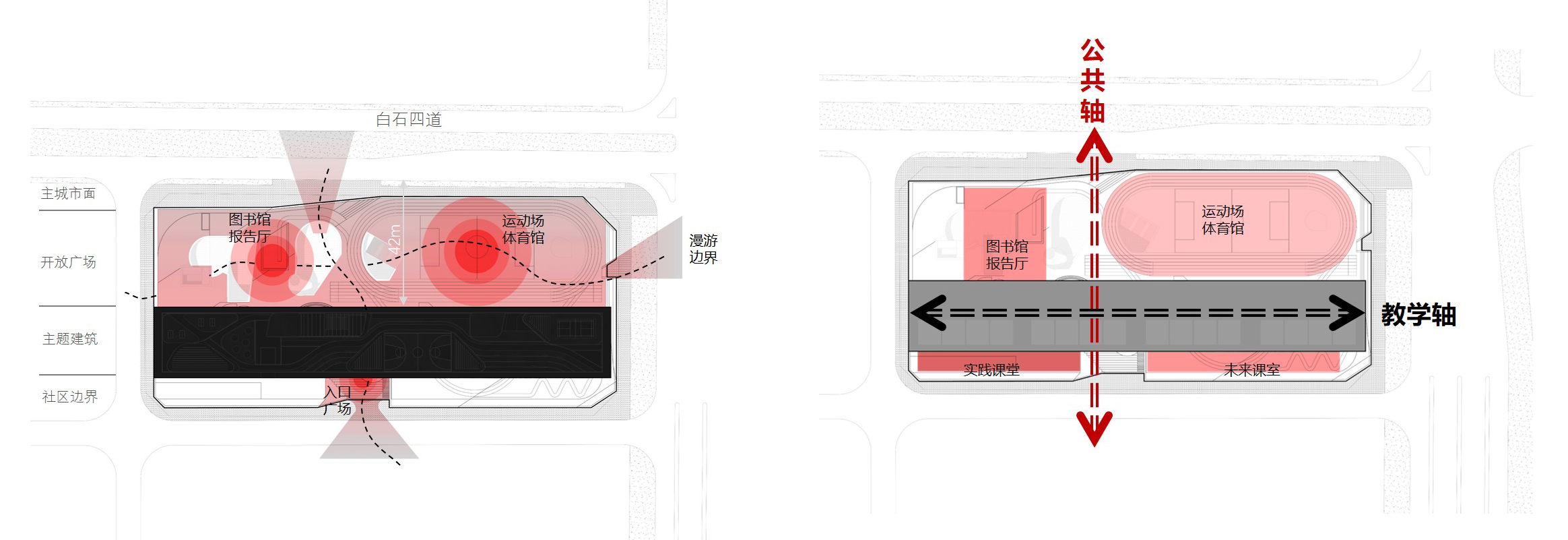

建筑沿南侧略微居中,远离周边高密高尺建筑,以获取更好的日照条件和尺度丰富的地面留白。面向白石四路退让缓冲带,与城市主轴衔接;校园底层,与教学轴“十字式”垂直分层叠加,是贯通南北的城市公共路径,通过分时边界的设定,融入深圳湾超级总部基地“区块、灵活、开放、联系”的整体框架。

起伏的地表是立体、敞开、延绵的公共文化共享平台,预留与城市二层步行系统连接的可能,市民可自由穿行。图书馆、体育馆、运动场、剧场报告厅、食堂餐厅等机能模块如组件穿插其间,成为“一个全民都能共享的场所”(a place for all people)。

“策略”,也被视为一种结构。我们重温了OMA在拉维莱特公园(Parc de la Villette)方案中的“超级条带”,将讨论从城市平面关联、回溯到剖面。我们把水平的带状策略在竖向层叠,每条条带生成地面,与远处的海平面连成线,创建新的边界,从而产生了新的秩序,每个条带之间相互联系但内部独立,可变、多样化的差异在整体的稳态中发生,形成立体校园。

Chapter B

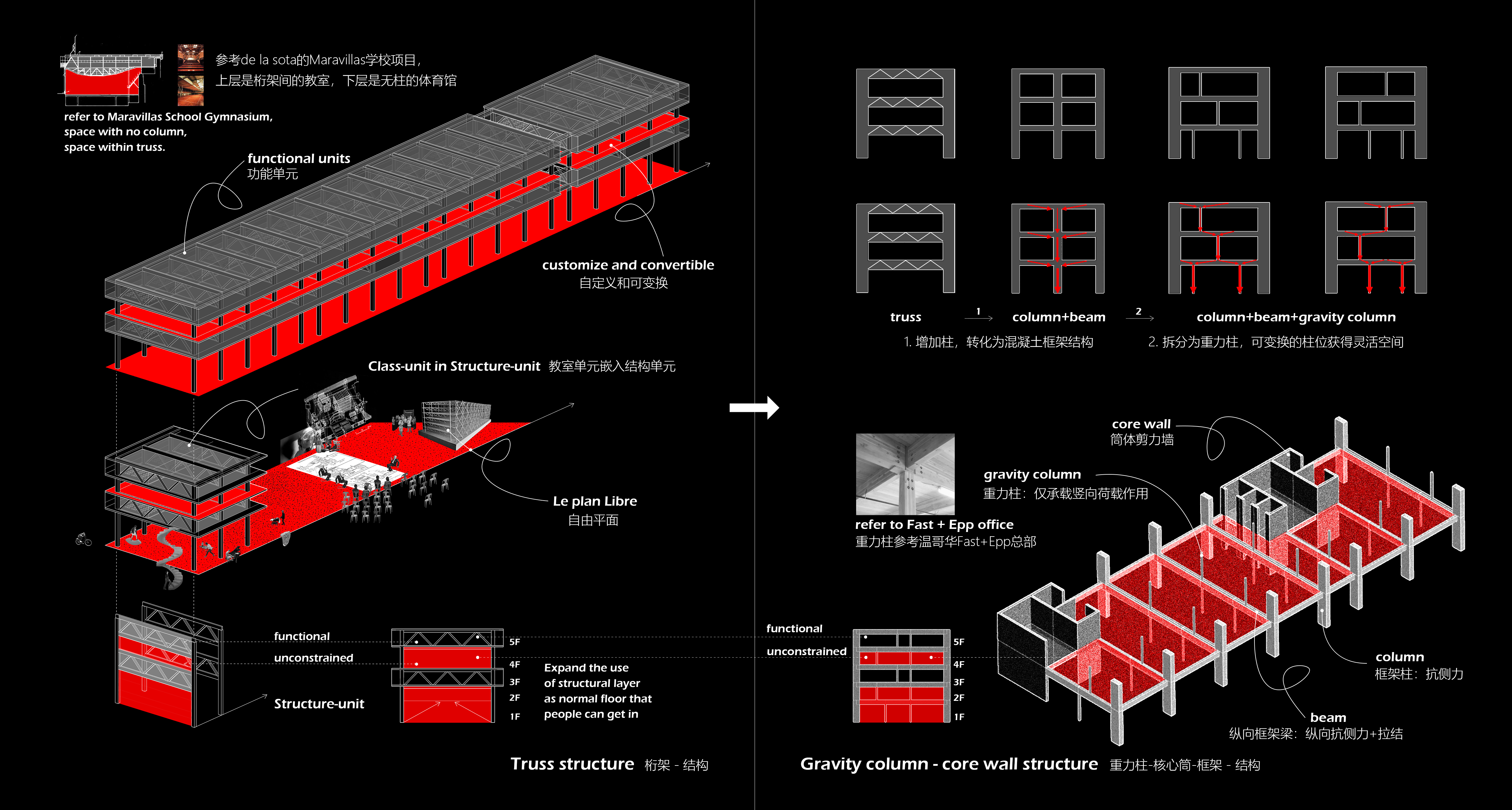

自定义 & 可变换

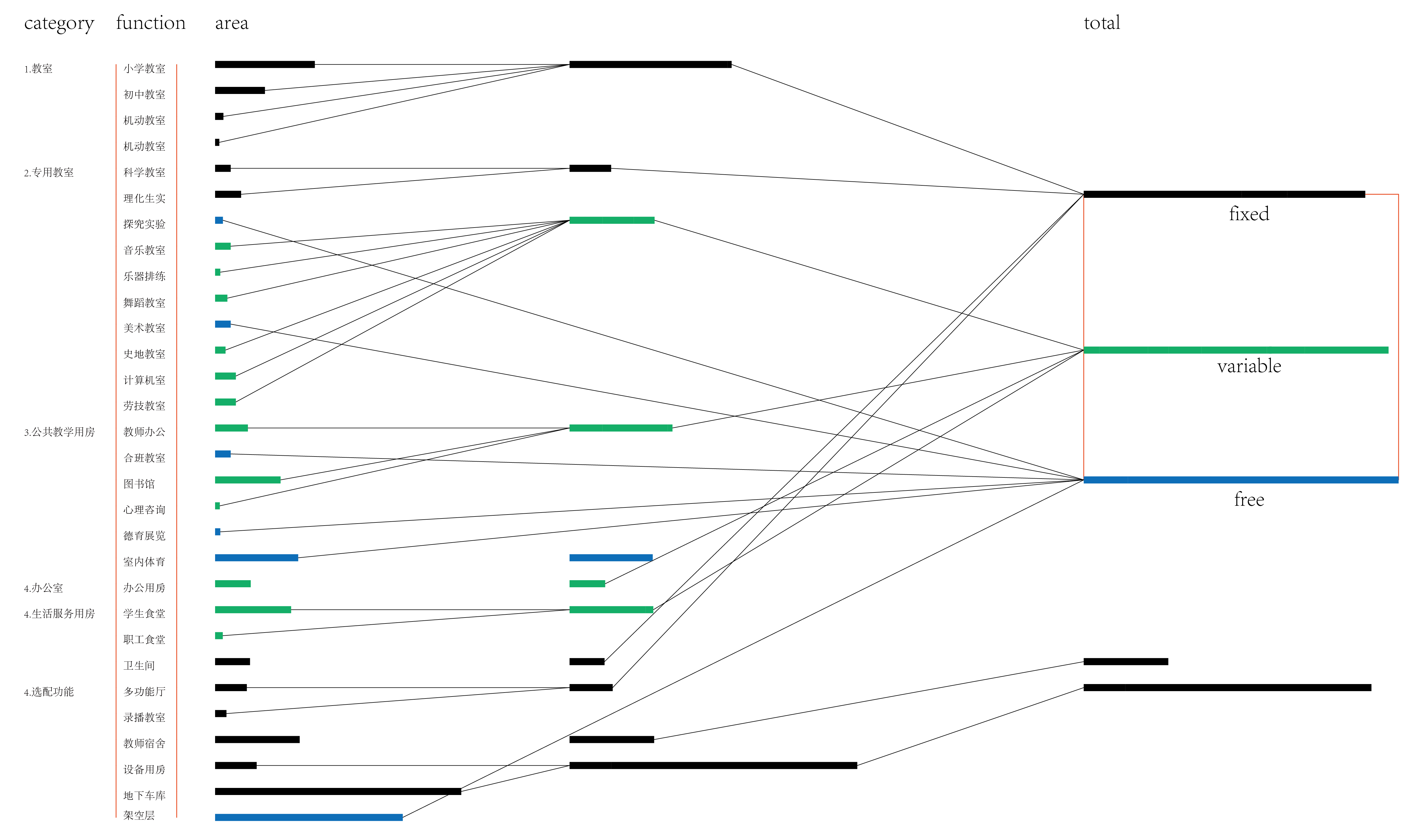

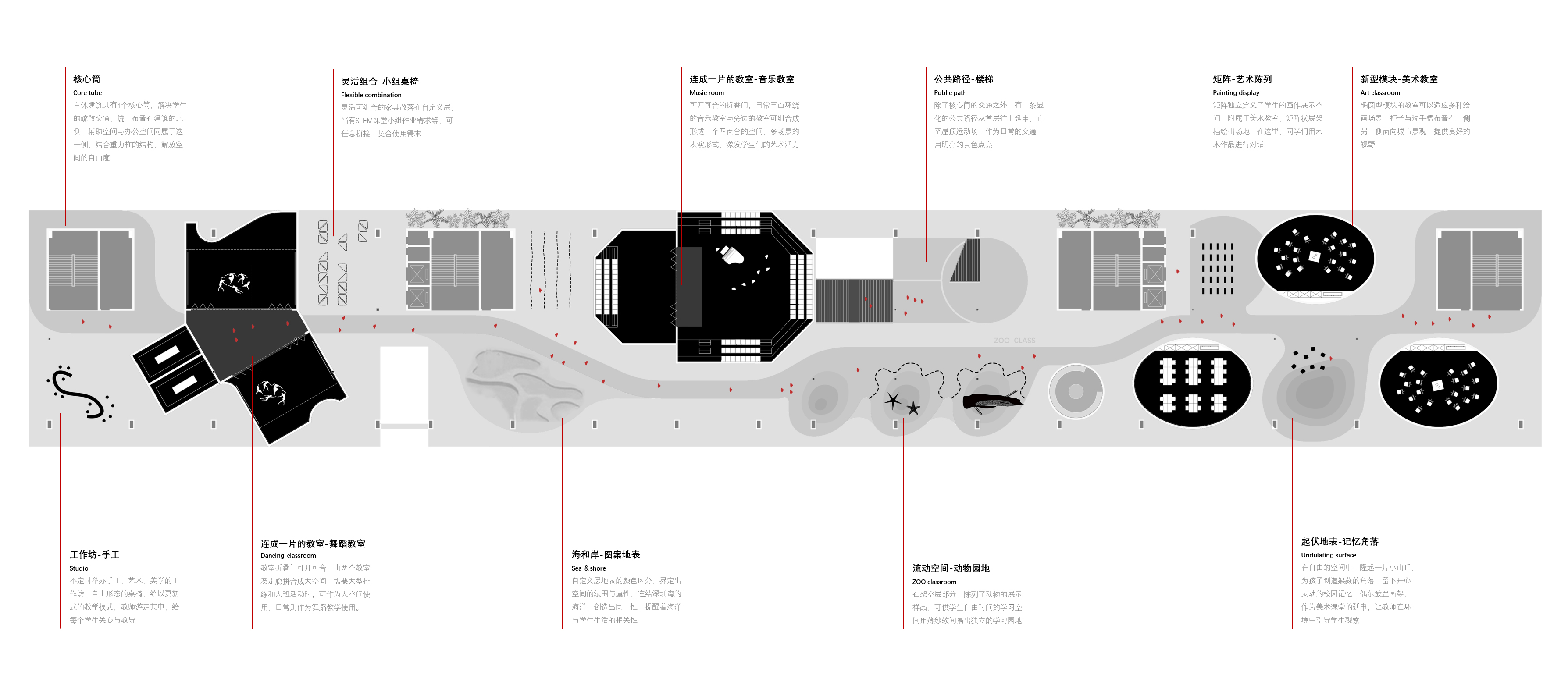

基于欢乐宫原型,我们提出了关于未来学校、未来教育空间可变、自由、灵活、定制、多样的畅想。立足深圳湾超级总部基地的定位和当代教育发展的背景,我们尝试重新解读学校建筑中关于功能的定义,因应紧凑、平均、便捷及各自不同的属性,进行再梳理和归纳,如普通教室、实验室为强机能定义房间,劳技教室为弱边界空间,美术教室为自由场所等。

我们将归纳分类的功能与空间进行联系,固定的普通教室与结构层结合,成为强定义的楼层;自定义和可变换的其他教学用房与立体地表结合,成为自定义(或无定义)楼层,搭建成一套持续生长,由机能化的教室组团层和自由化的公共教学层配置叠加,更具针对性、灵活性和层级感的校园空间架构。

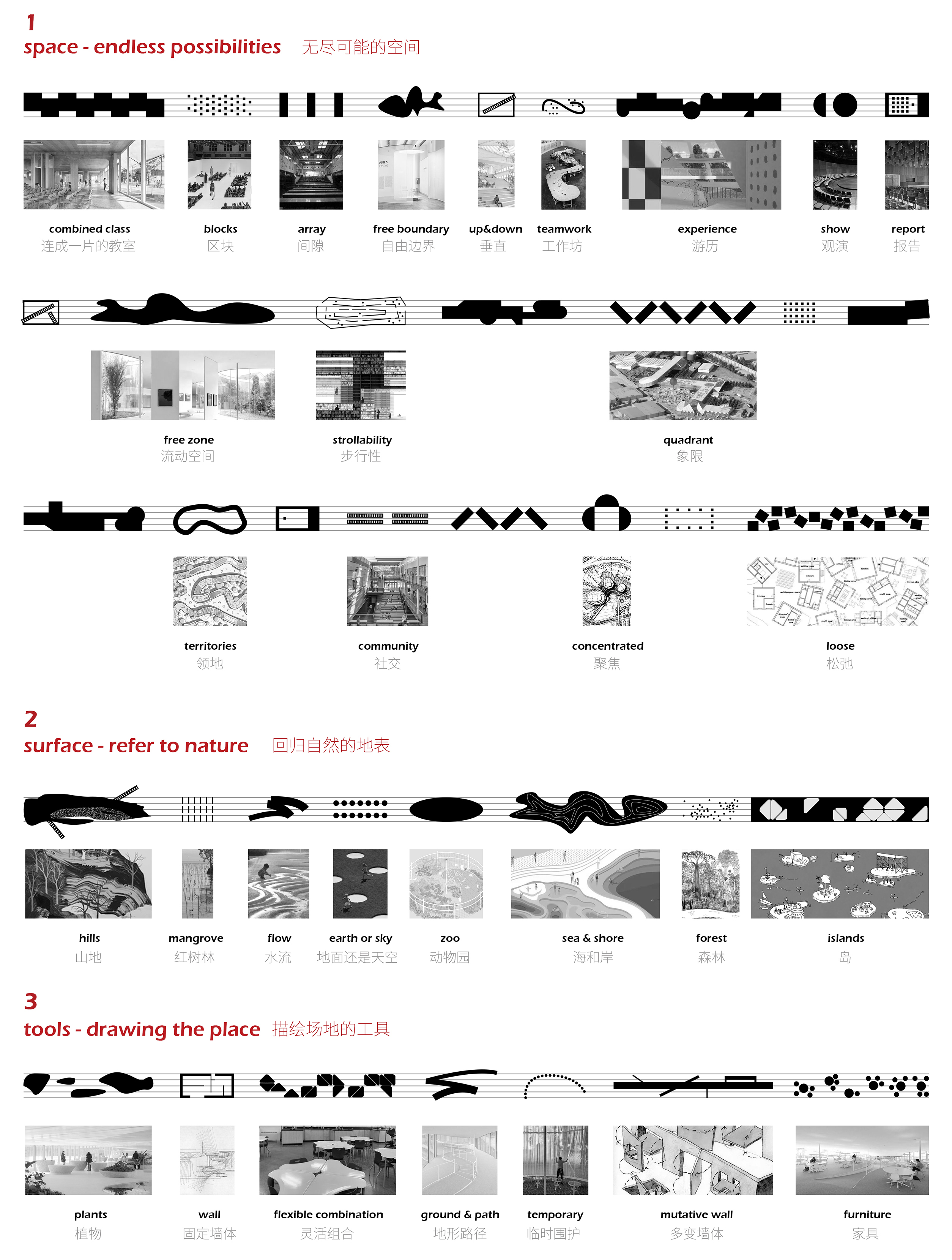

在这里,空间不再因为“建筑”固化,学生、老师、课程在不同的时间里,教学、活动、事件、行为显现为自定义的结果,教学在不同使用频率的空间中任意切换。

它们提炼自空间地理的诸多片段,如浅滩、巨石、岛屿、山丘、林地、溪流,而非类型化的建筑,从而解构为一系列自然生活的图景,去暗示空间的多样性与复杂性。

方案的原初,我们力图在空间模式、结构系统和功能分布上寻求一个完美的契合点。考虑项目整体的成本现状,设计从大型桁架回归,以框架为基础,利用楼梯间、卫生间等辅助性黑盒子模块,优化为框架+核心筒体系,主框架(钢筋混凝土)与交通核围成的混凝土筒体形成主要的抗侧力系统;对于未来模式、灵活空间的探索,引入重力柱体系,于框架梁下仅承受竖向荷载,其受力特点决定了仅需要很小的尺寸便能达成减少主框架梁高的作用,保证净高,同时可根据空间需求灵活变换位置,解除结构框架对空间边界的约束。

Chapter C

双层边界 & 单元群落

考虑到超总片区未来高容积的持续施工,我们将建筑居中后举于平台之上,让学生的视野避开路面川流的施工车辆,远眺深圳湾;起伏的地表在场地边界构成屏障,减少车辆噪声对主体的影响。

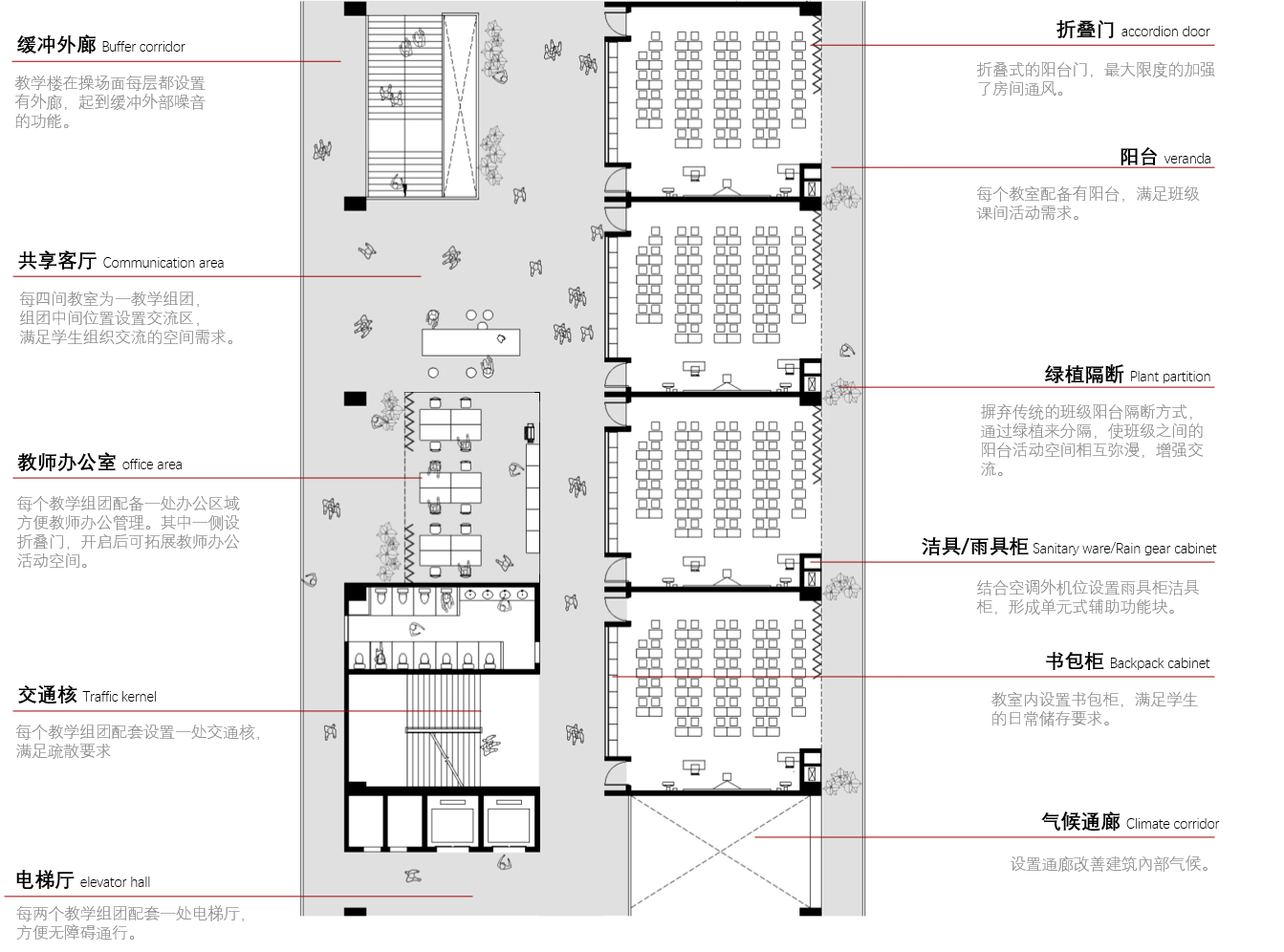

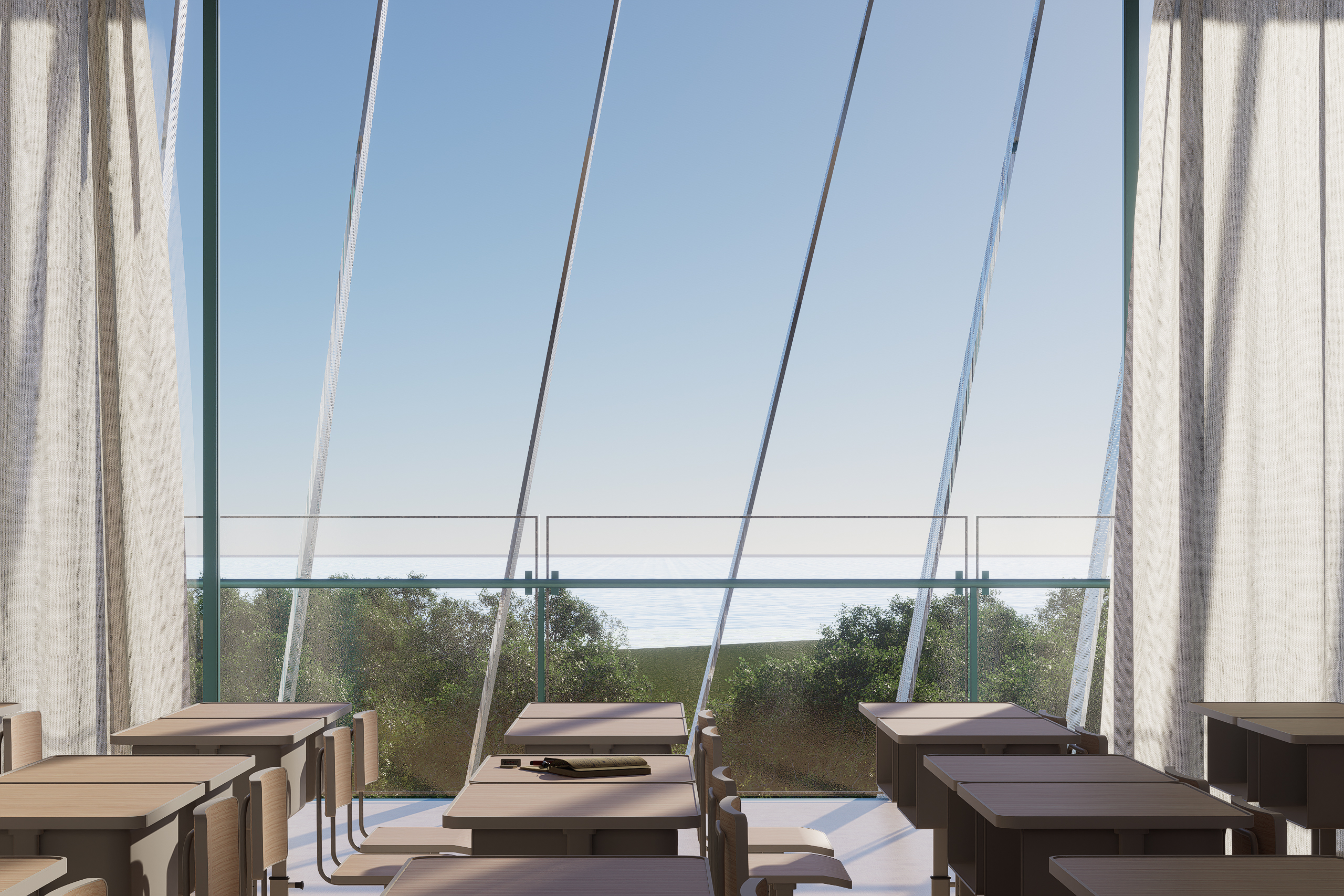

主体建筑内部是环廊、洋葱式的层叠布局。外层是间隔错列的穿孔板表面,透过孔洞吸收、过滤噪声;往里是空气层,是教室的阳台和外走廊,亦是深圳南向日光的柔化带;中间层是教学单元,它被折叠玻璃门包裹,可朝向两侧走廊开关;最里层是客厅,学生主要的日常活动空间,内向而不受干扰。

主要的场馆建筑与二层地表结合,12班中学部和24班小学部以校园十字公共轴东西分区,普通教室单元组团与专业教室组团垂直间隔。

在欢乐宫后约十年,Cedric Price提出了名为Generator的项目,它突破了结构框架中发生不确定性的概念,而是以模块作为基本单元(组件),在没有规则和区域边界中,表现出单元的独立,并以自身的平等建立秩序,形成一种更具适应性和拓展性的方式。

以往的项目实践中,一个普通教室理所当然地被视为一个基本单元,以此排列,寻求秩序。但由于学校功能中大量非普通教室的关联配置的限制,混沌、无序、破碎时常可见。

我们尝试突破固有的学校里“基本单元”的认知。在红树湾学校里,36班,9个年级,一个年级4个教室。我们根据教室规模相应配置共享客厅、教师办公室、卫生间、楼梯等,组合为一个独立、平等的基本单元。关于在地环境回应,单元之间留出南北气候通廊,并与外侧缓冲廊相接,形成相互分隔却也联系紧密的丰富的单元群落关系。

这些沿袭自上世纪六十年代的思考,在学校方案里尝试被再度演绎,但依然是折中的,它只不过以结构化的方式构筑了空间的平等关系,却在秩序上依旧表现为社会凝结器。所以,即便我们完成了提案,或者说是一个抽象的策略,也没办法真正解决这一设计难题。

完整项目信息

项目名称:红树湾学校项目

项目类型:建筑

项目地点:广东省深圳市南山区深圳湾超级总部基地

业主:深圳市南山区建筑工务署

方案状态:竞赛方案二等奖

设计时间:2024年5月

用地面积:约14005平方米

建筑面积:约35253平方米

设计单位:深圳对角线建筑设计有限公司

联系方式:media@atelier-diagonal.com

主创建筑师:何啟帆、印实博、崔一松

设计团队:刘佳丽、郑晓慧、粟荟、曾清清、吴膺达、钟佳洛、陈旭杰、胡夏旸、黎宜峰

版权声明:本文由深圳对角线建筑设计有限公司授权发布。欢迎转发,禁止以有方编辑版本转载。

投稿邮箱:media@archiposition.com

上一篇:造园建筑新作:山海禅灯,极小的当代中国园林实验

下一篇:小鹏汽车新总部在建方案公布|weico孙伟团队