设计单位 SpActrum谱观建筑

项目地点 浙江温州

完成时间 2020年

总建筑面积 120平方米

缘起:乡村到城市功能区的转化

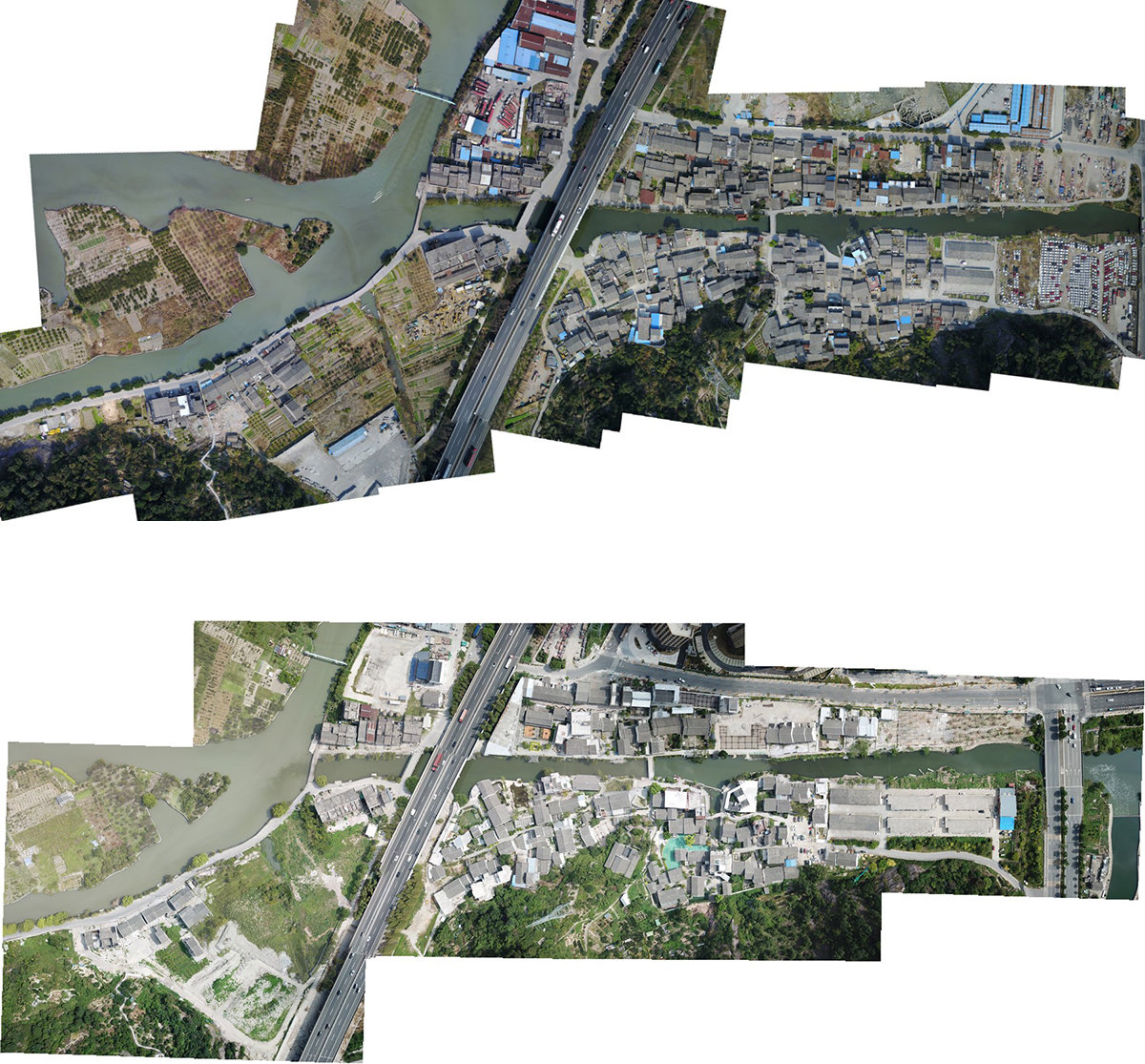

山根村在温州南部茶山一带,位于市区南部边缘,距离市中心仅十余公⾥。2017年初,设计团队第一次来到这个地⽅。彼时,村民已经为了整村的重新规划和改造,而准备整体迁移到场地北部由高层建筑组成的新村之中。

这个几近空置的山脚下的小村,许多屋舍已经破败,但从清代到上世纪90年代,各个不同时代的代表浙南“侨村”历史的民居遗留建筑,在政府和开发商的策动下以整村的风貌完整地保留了下来,甚为可贵。

设计团队参与了整治规划和改造工作,并在2018年形成了规划方案。方案中,基本恢复了被多年私搭乱建而逐渐模糊的河北岸,并以平行河岸的三条街为基本骨架,而南岸与村后山势结合,形成组团的基本格局。

对于遗存的老建筑,建筑师持更原生态的态度,主张最小化对原有建筑的干预,甚至保留某些 “废墟”。建筑师认为“废墟”的状态恰恰是具有意味的,它应该无偏见地被视作场地的一种重要特质。另一个规划阶段提出的建筑策略,是对于现有建筑按照结构的坚固程度、美学价值综合评价,拆除以后再插入新建筑。新建筑将使⽤当代的建造方式和风格,为这个乡村构筑物的集合体添加属于今天的遗留物。

基于上述方案,四类现存建筑的典型案例都基本得到保留,代表了乡村建筑在不同时代以某种原型存在和发展的基本模式,它们分别是:

1)在当地居⺠民与外国交流密切的浙南地区,糅合了巴洛克风格影响的清末木构架古建筑;

2)上世纪30年代民国以后流行的,以空心砖柱与本地红色花岩石梁为主,再结合木构架的浙南上世纪中页常见风格建筑;

3)上世纪后半期的乡村砖混建筑,它们在比例上留有明显的苏俄舶来的现代主义建筑的痕迹,结合了乡村常见材料和中国的建筑的装饰母题;

4)改革开放之后更满足个人化欲望的建筑物,其中⼀些是当时归国华侨委托外国建筑师的作品。

如此规划方案反映了政府、开发商、建筑师的一个共识:多种风格的建筑的保留是对于乡村历史的基本尊重,无需拟古或者将建筑统一到某个特定年代风格,这在当代由政府主导的文旅改造项目中,⽆疑是一个具有进步精神的认识。项目虽是对于乡村的操作,但已经成为某种城市化行为,与常规意义上的乡建具有本质的不同,在设计团队的规划下,山根村将成为一个古今并存、艺术与乡韵融合的综合文旅区。

回归:混沌的复兴

完成山根村的规划方案后设计团队就已离场,并未介入后期具体建筑和景观的实施。再度回到现场时,场地的⼀些珍贵的特质却已经过度地损失了。

保留浙南民居百年类别丰富性的宏愿基本得以实现,然而原来村子的魅力,很大程度上来自自发、时间堆积、生活沉淀形成的模糊态与自然态,换句话说,就是一点点“脏”和“野”。随着施工中更常规和普通的处理,如今的村子变得过于干净整洁;另一方面,原计划中几个关键地点上新建筑的精细化设计,以及设想时空穿越的体验流,在后来的实施中都由于实施技术手段和投入的限制⽽未能实现。

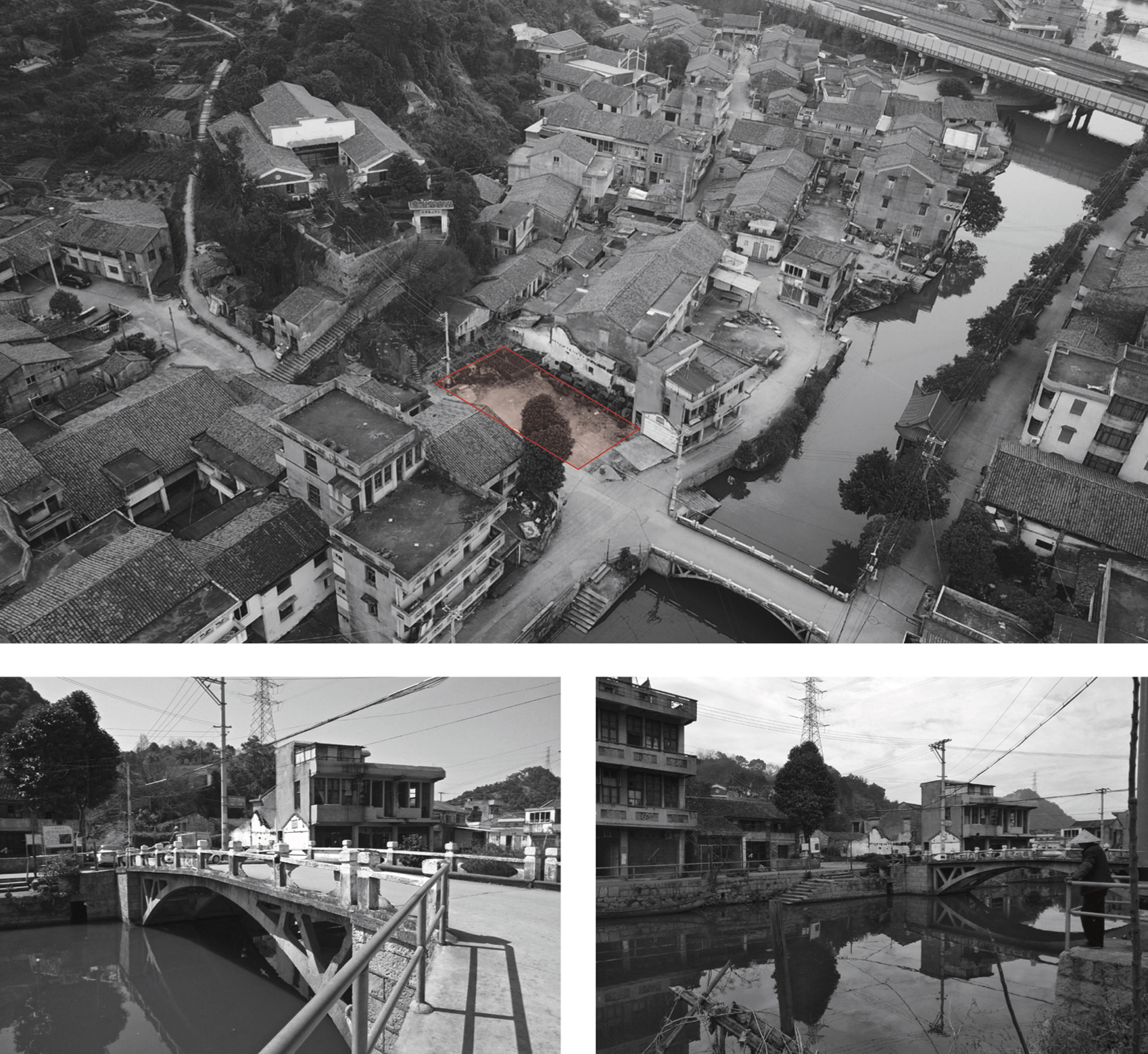

正在这时,山根桥头的一块空地在拆除原有建筑后暴露出来,甲方邀请团队再为山根设计一个具有开放性的小品建筑——乡村的集合点,建筑师抓住这个机会以实践表明了自己的态度,为这样的问题提出了一个创造性的参照。

对于多数浙江村庄,村头、桥头都是具有鲜明特征的记忆点。桥不仅具有交通意义,联结河的两岸,它们更具有社会性意义,是村庄里少见的视觉走廊,建立了对于村庄整体视觉形象的认识场所。

山根中心桥也正是这样的认识节点。桥北岸是几座保存最为完整的十九世纪的乡村大屋,南岸正对两个组团的分界点,西侧组团部分拆除后产生了一个较大的空地,正对桥头,背靠渐渐高起的石山。

面对山根,那蕨类丛生的破旧庭院,在简单框架下显现出生命力的迸发和入侵。借着这一场景,设计团队构想了“山根之花”,将这座无法定义的构筑物献给山根。

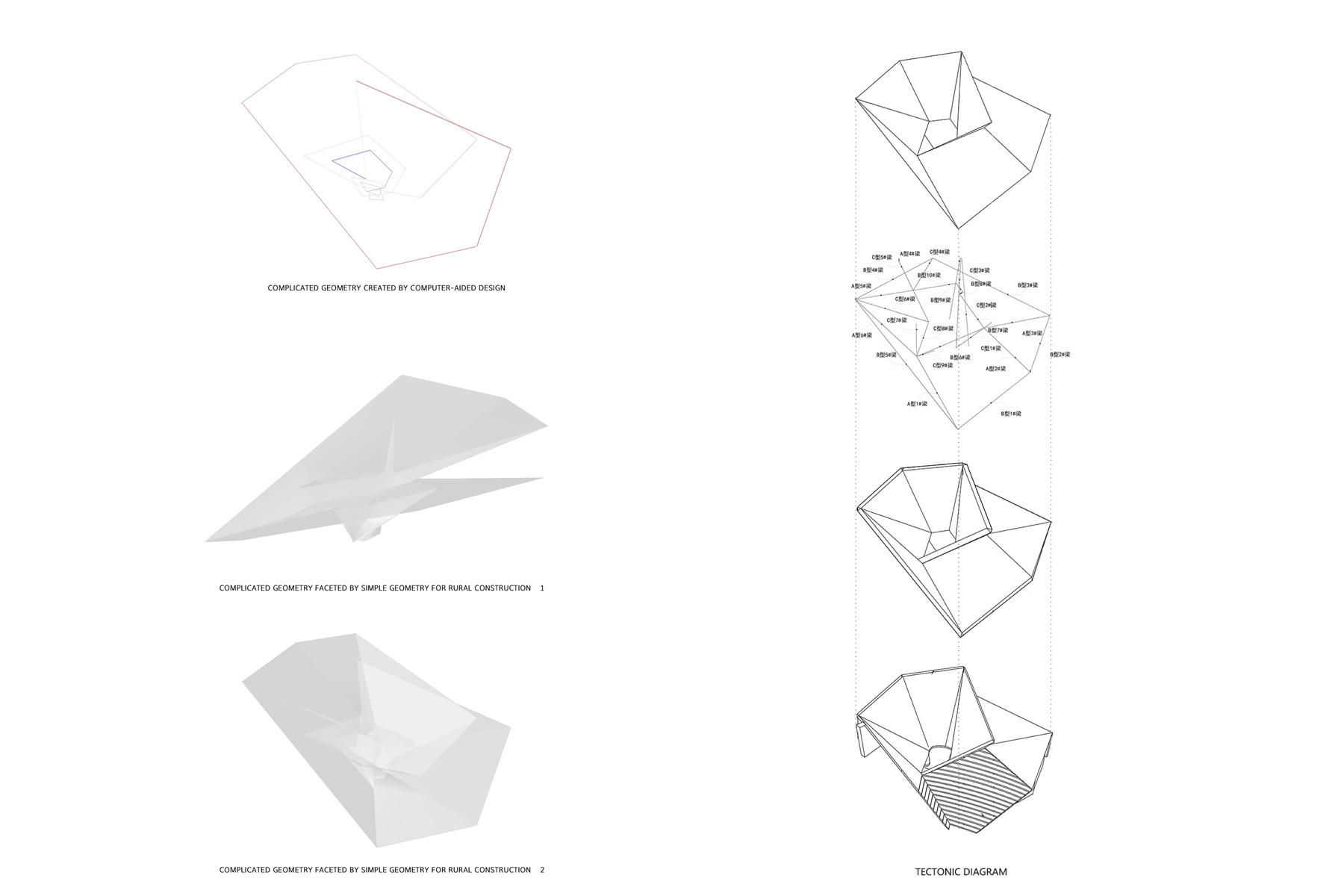

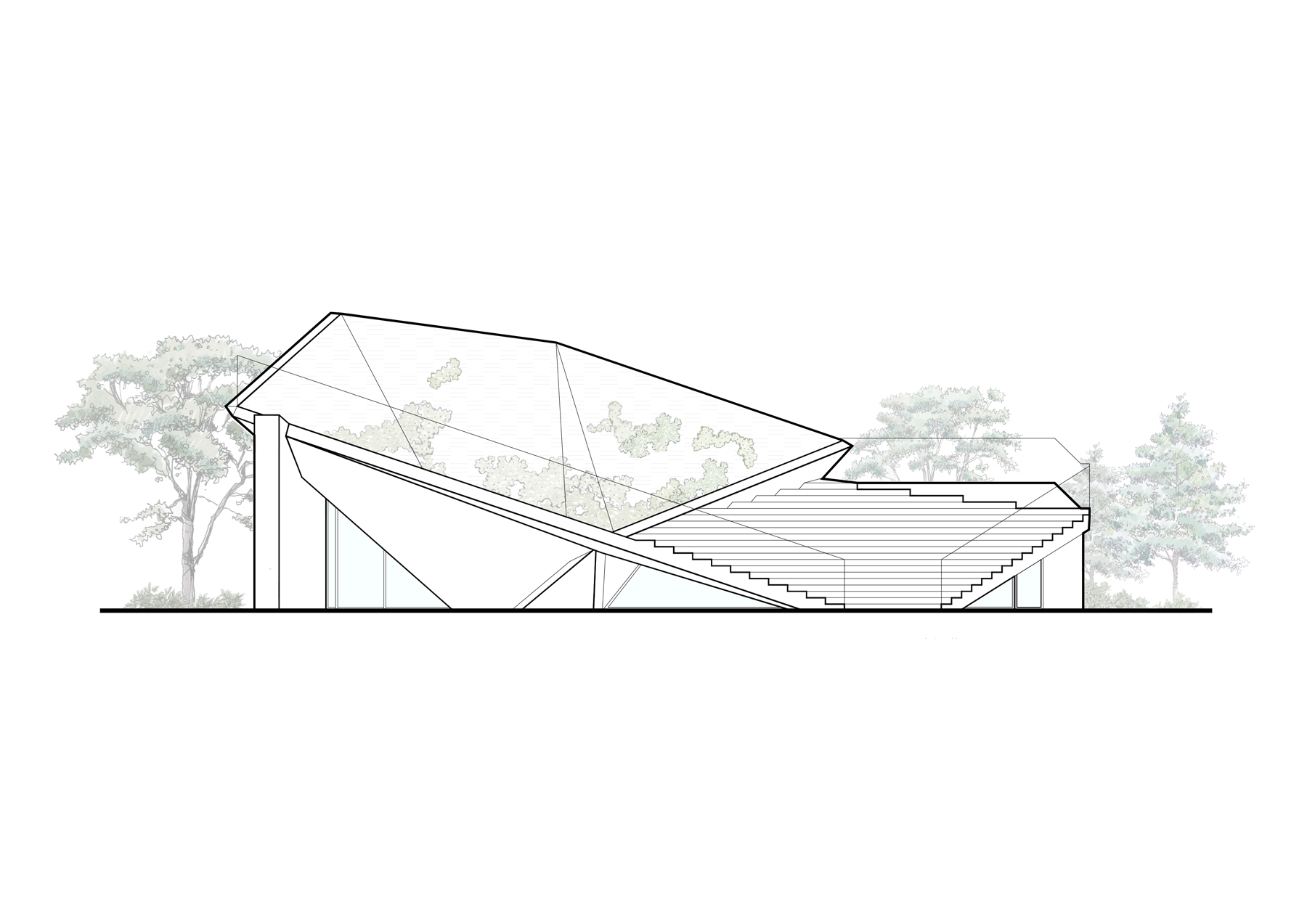

“山根之花”立于桥头的空地,向乡村完全开放。在创作“山根之花”时,数字化的设计思路⾸先被用来寻找与场地整体势态的联系。这里被设想为一个连接的关节,⾸先在地面高度承接桥头,之后抬高到地面一层以上,形成对桥头观望的平台,这个平台同时可以与组团现存建筑相连接。

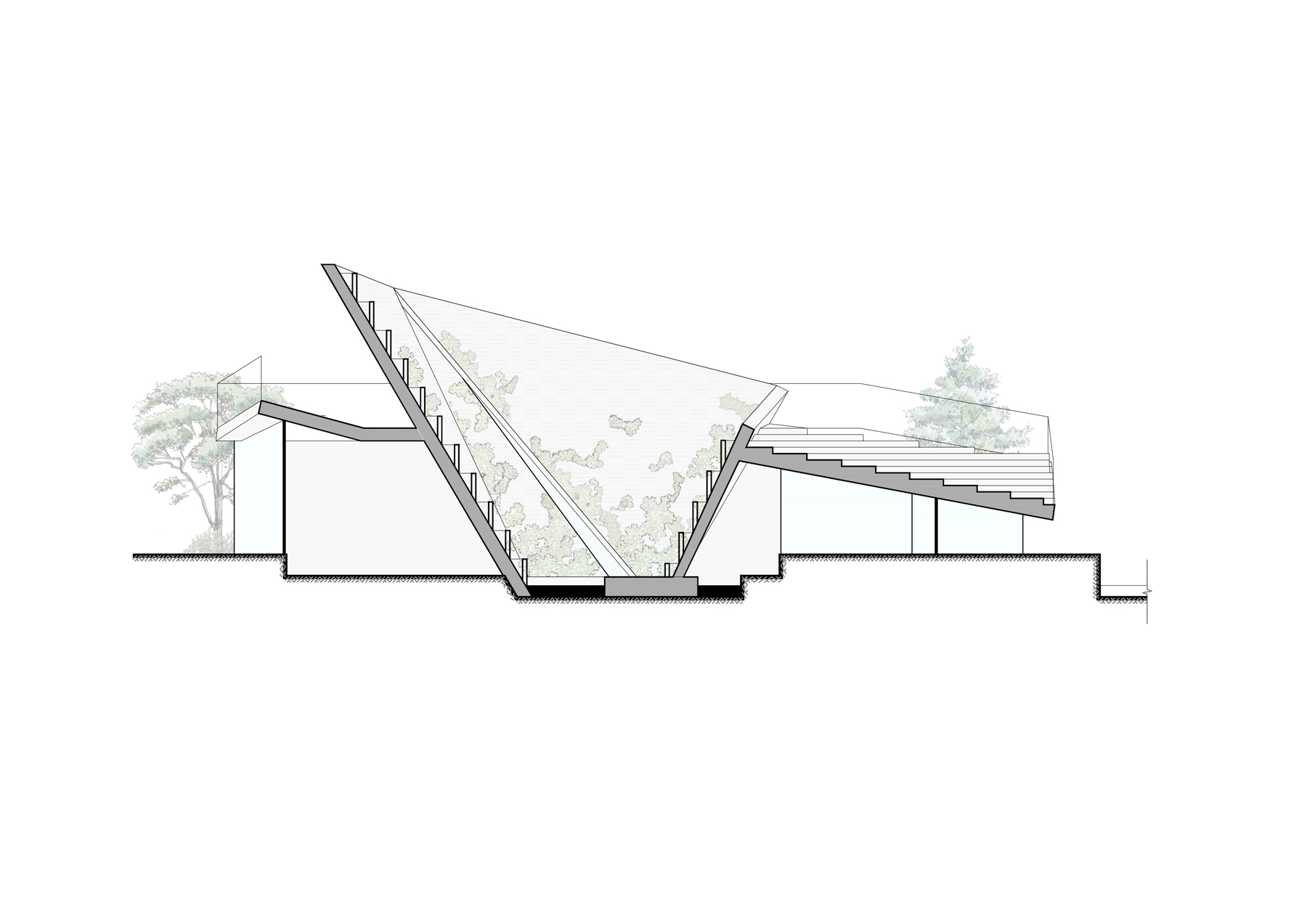

螺旋上升的沿双轨道旋转的形体可以用来完成这样的行为,也更进⼀步地为形体寻找结构上的支撑,随着形体继续向上旋转,双轨道演化为外边界和内边界两条轨道。最终,设计得到的是一个复杂曲面组成的旋转体,这个旋转体外侧从地面升起,形成平台后继续升高为衣领⼀样的外廓, 另一侧则形成收拢的盘旋体。

这个模型并非直接实施的建筑体量。在乡村建筑的背景下,建筑师以前面一年多时间对于当地建造性积累的经验,对于建造的技术层级重新做出了判断:建筑师在此情况下应该不会深入设计到结构细节,这一部分工作会由施工方进行,建筑师只能控制一个相对精确的体量方案。

所以接下来的工作是主动的简化,这种简化并非减损,而是再一次的创造。将复杂的几何形体归结为一系列三角形和四边形。最终的形体具有比之前曲面更明确的指向,同时这种形体组合不是常规的平面构思的塑形路径所能够设想的。

这种方式创造出一种新的形式语言,也是团队对于建筑形式的一种认识:新的建筑形态往往来源于形式所需要回应的问题,以及采取什么样的方式对这种问题进行编码。设计来源于产生形式生成的过程,而并不来自某种直接的雕塑过程。

在将复杂曲面平面化的过程中,对于行为、结构等建筑学议题的判读起到了指向性的作用。提供可用场所,同时保持不被定义的含混感成为当下重要的工作内容,在这一过程中,建筑的构件也取得了多义性。

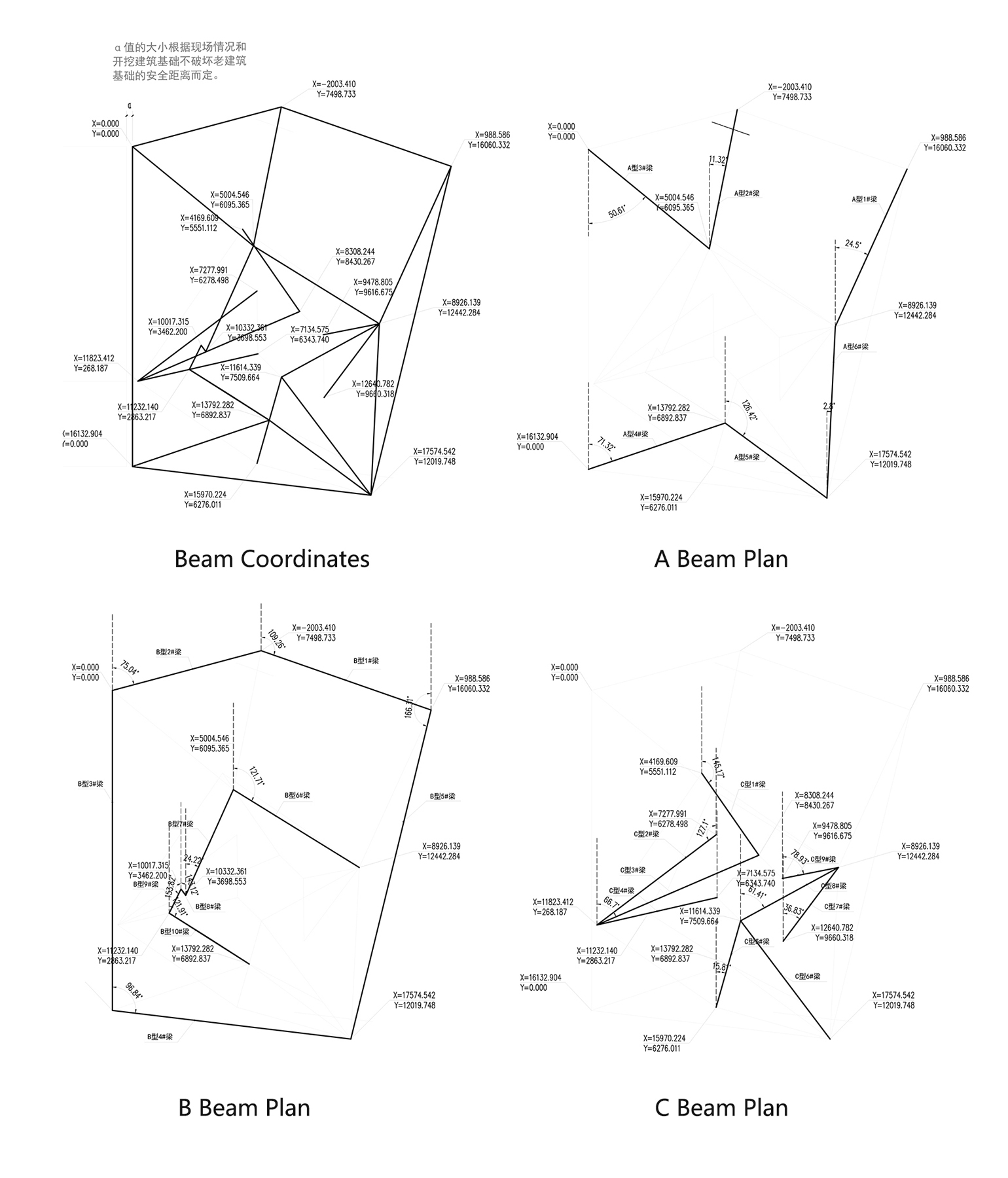

在可建造形体形成后,接下来的工作分为两个部分。一方面,这个非常规的几何形体,在建造时如何在空间中定位放样成为一个挑战,团队采用了平面坐标与角度高程相结合的定位方法,形成一个文件,为施工方的施工图设计深化和现场形体定位提供据,将地面定位扩展为空间定位,再建立空间点之间的联系,完成空间放样。

另一方面,为空间匹配正常使用需要的楼梯、栏杆、砌体、内部涂装等。整个建筑体尽可能使用当地、有机的材料。扶手部分,设计以十分工业化的螺纹钢来进行塑造。而最为有趣的是,受浙江传统牡蛎墙和蛎灰涂刷工艺启发,建筑师将内部空间以粗粝的灰浆塑造出特殊的室内表面效果。

内部的倒锥体作为支撑整个平台的结构物,同时开向天空,将雨水引入内部,并在倒锥体底部汇合成一个池塘,与外部的⽣态池相连。汇聚在整个内壁的雨水同时也滋养了内壁留槽里的蕨类植物。交错椎体的一分为二,两个半锥之间错开光缝,将室内最暗处引入自然的光亮。内部与外部、景观与建筑的边界便自此消解。

山根之花致敬生命、致敬⾃然、致敬建筑中难以名状的心理需求和行为方式。再过几年,当藤蔓爬满砖墙,当蕨类占据了倒锥体的整个内壁,浮萍和菖蒲长满池塘;当人们习惯夏日的午后在这里的台阶上坐着看日落,在平台下呷着一口咖啡,建筑师会欣慰曾经在这里撒了一点儿“野”,让混沌的力量在此回归到乡村。

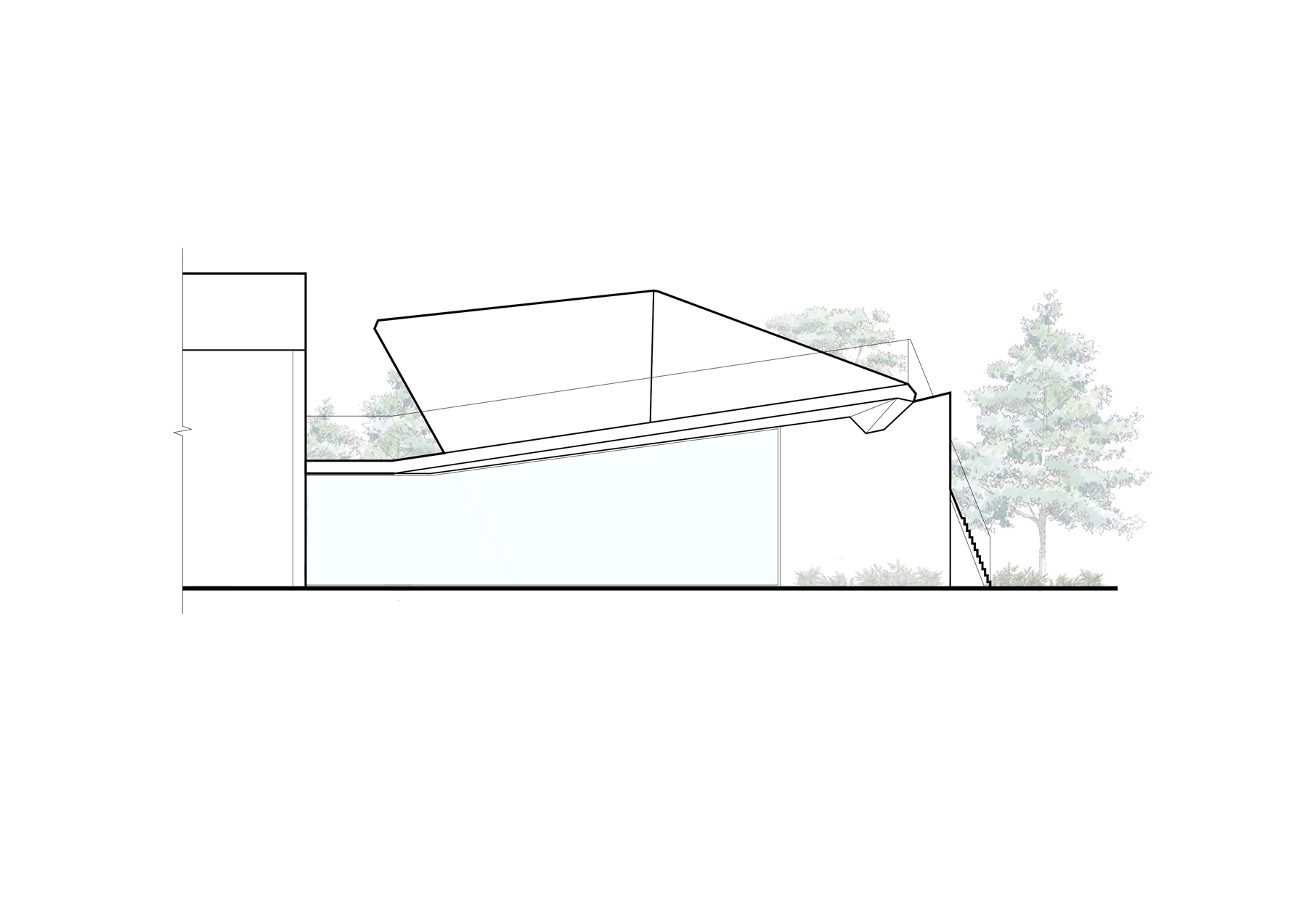

设计图纸 ▽

完整项目信息

项目名称:山根之花

项目地点:浙江省温州市山根村

项目类型:建筑设计&景观设计

客户:浙江云涧旅游投资有限公司

项目状态:建成

设计单位:SpActrum谱观建筑

主创设计师:潘岩

设计团队:潘岩、李真、唐一萌、陈俊友

设计时间:2019年—2020年

完成时间:2020年

总建筑面积:120平方米

施工图及施工承建:浙江云涧

材料:喷射混凝土砌块、回收手工制青砖、蛎壳灰涂料、玻璃、钢

摄影:朱迪

版权声明:本文由SpActrum谱观建筑授权发布。欢迎转发,禁止以有方编辑版本转载。

投稿邮箱:media@archiposition.com

上一篇:墨菲西斯中国新作:叠浪与风帆,扬子江国际会议中心

下一篇:深圳龙岗区坪地街道文体中心 | 手塚建筑研究所+华东建筑设计研究院