Addio a Luigi Snozzi,1932—2020。

据Architectural Record、RSI News等报道,瑞士建筑师路易吉·斯诺奇(Luigi Snozzi)12月29日上午在瑞士Minusio的一间养老院因“新冠”去世,享年88岁。

路易吉·斯诺奇1932年生于门德里西奥,毕业于苏黎世联邦理工学院。20世纪70年代起在苏黎世联邦理工学院等瑞士和国外的几所大学和建筑学院任教。

路易吉·斯诺奇以其独特的混凝土使用、城市干预和建筑理论方法而闻名,被认为是瑞士建筑“提契诺学派”的领军人物之一。“提契诺学派”往往因马里奥·博塔的国际声誉而为人所知——博塔称路易吉为“建筑探险中的旅伴”;但正如Roberto Masiero在他关于利维奥·瓦契尼(提契诺学派另一重要建筑师)的专著中所说,“路易吉比提契诺学派中的其他任何建筑师,对这一特定建筑文化氛围的贡献都要更大,他影响了此地区几十年的建筑学思考与发展。”

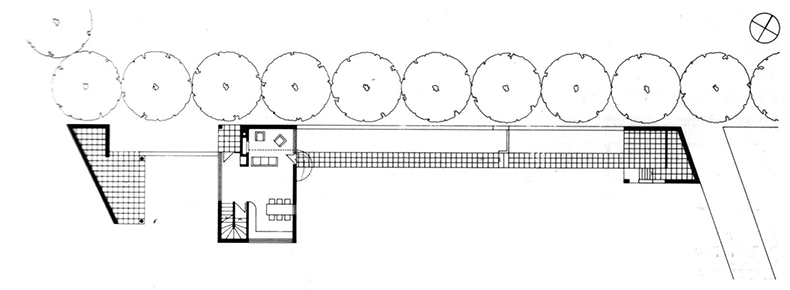

路易吉·斯诺奇代表建筑作品包括:瑞士蒙特卡罗索小镇系列改造、Brig火车站等。1970年代末期,以斯诺奇为首的一群建筑师介入政府的蒙特卡罗索小镇规划,用针灸式的介入改造城镇;他主导的一系列建筑设计具有非常高的建筑品质,尊重场地历史但又非修旧如旧,设计温情而有质感。

2018年,在接受瑞士艺术大奖/ Prix Meret Oppenheim的视频采访中斯诺奇表示,“建筑师必须首先有(道德)良知,才能工作。没有这一点,建筑师对公众来说就是一场灾难,一个危险。”(An architect above all else must have a [moral] conscience to be able to work. Without this, an architect is a disaster, a danger to the public.)。在2020年的末尾送别路易吉·斯诺奇,下文为其代表作品蒙特卡罗索小镇改造回溯,一场历时50年的“扫除”。

编辑:林楚杰 陶然 吴安格

文字整理:吴安格 王超一

提起“提契诺学派”,人们可能第一时间想到是博塔,然而提契诺地区产生的优秀建筑师远不止这些,譬如还有改造贝林佐纳城堡的奥雷利奥·卡菲提,以及本文提到的改造蒙特卡罗索小镇的建筑师——路易吉·斯诺奇(Luigi Snozzi)。

相比于当下建筑圈中充斥着欲望野心过于浮躁的明星建筑作品,斯诺奇在蒙特卡罗索小镇的一系列设计,尤其显得温情而有质感,柔软的动作背后,带有惊人的力量。斯诺奇尊重场地的历史与现状,但并非修旧如旧。他表现出的,是一种不妥协的态度,对于基地的诚恳回应,以及场所精神的回归与重塑。

提契诺(Ticino),位于瑞士南部,毗邻意大利。发源自瑞士南部的阿尔卑斯山区,流向意大利北部伦巴底平原的全长154英里的提契诺河及其河谷地带。地中海与中欧多元文化的交汇影响,与独特的地理条件共同孕育了提契诺独特的建筑文化。

20世纪50年代时,提契诺地区的经济和文化上相对落后,建设项目较少。所以当现代建筑在其他地区普及大量出现时,当地却仅受到现代主义余波的影响。

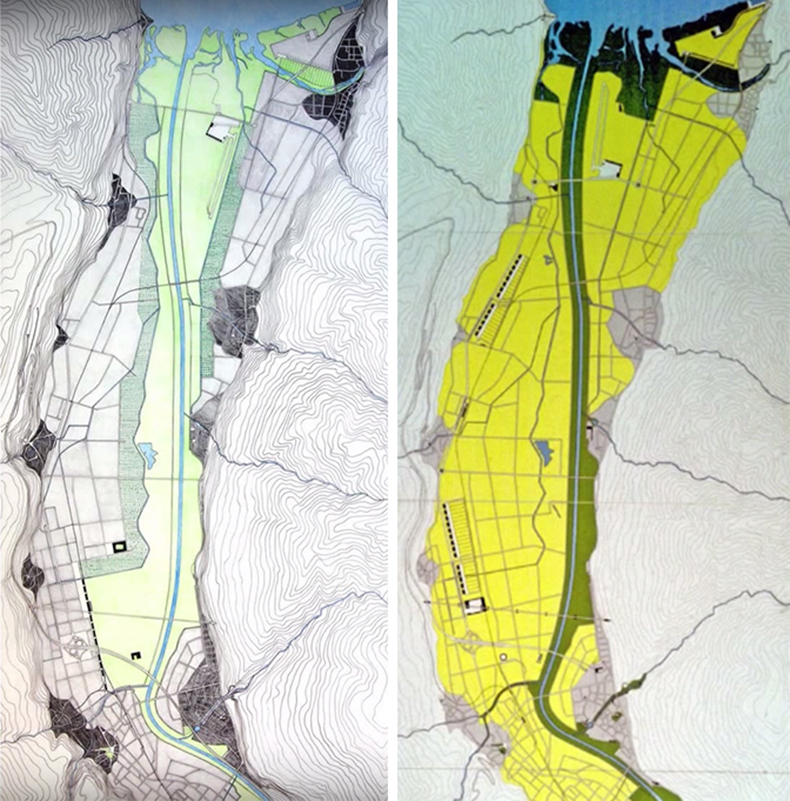

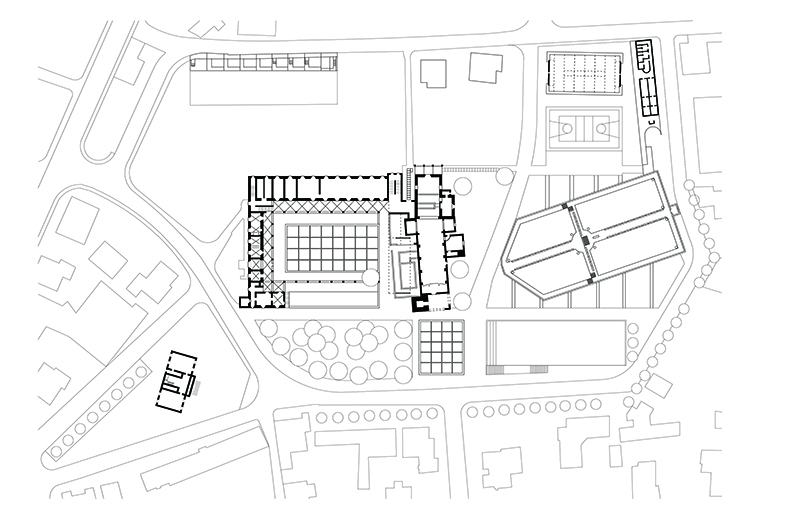

蒙特卡罗索小镇(Monte Carasso),位于提契诺州的贝林佐纳市的郊区。周边其他城镇也是类似的地理环境,泉水从山上汇聚下来,再经过城镇汇入运河。

1970年代末期是提契诺地区经济起飞并且加速城镇化的地区,在消费社会的价值观下,大家都希望拥有花园和汽车,而提契诺也从此走上了美国式的城市蔓延之路。在这一时期,蒙特卡罗索小镇面临的问题和大多数欧洲小镇面临的一样:传统认同性的消逝,乡村人口的向外迁徙,地方凝聚力的不断弱化。

这张图的河道上方是蒙特卡罗索,旁边的高速公路从平原区域穿过,刚好阻隔了蒙特卡罗索与主河道之间的联系,斯诺奇的想法是,重建它们之间的联系纽带。

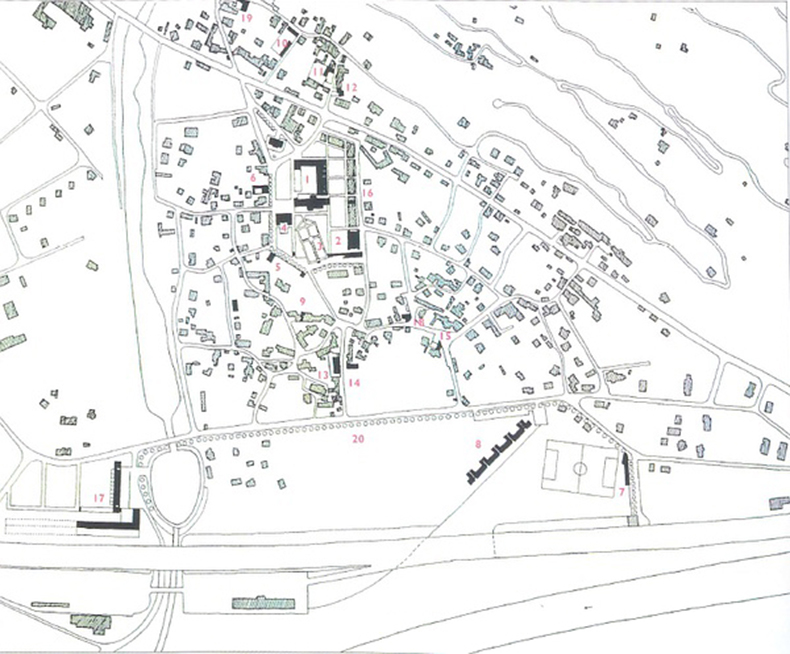

事实上,1965年时蒙特卡罗索小镇已经有过一次常规手法的规划,但效果并不理想,它仅仅将用地功能进行划分与道路进行分类,并没有对小镇的人口外迁逐步衰落等问题提出正面的回应。

在更早的规划方案中,修道院被拆除,而小学建在远离市中心的高速路旁边。

斯诺奇本人强调,蒙特卡罗索小镇改造的启动时间并非1979年,应以1968年作为改造的起点。1968年的时候,斯诺奇跟当时的镇长提议,自己愿意做小学的设计项目,但不能按照原有的规划来进行。当时斯诺奇仅用了15天的时间便完成了新的规划,镇长接纳了他的这个方案,同意按新的方案重新开始规划。

20世纪60年代时,政府曾把修道院分给许多家居民居住,对建筑造成了不小的破坏。

1977年,当地政府希望在小镇外建设新的城镇中心,而以路易吉·斯诺奇为首的一些建筑师反对这种做法,他们坚持对已经破败的小镇中心进行改造,重塑该片区的场所精神。始于1979年的改造项目中,斯诺奇舍弃了教条的功能分区,采用极简的建构手法来回应基地。

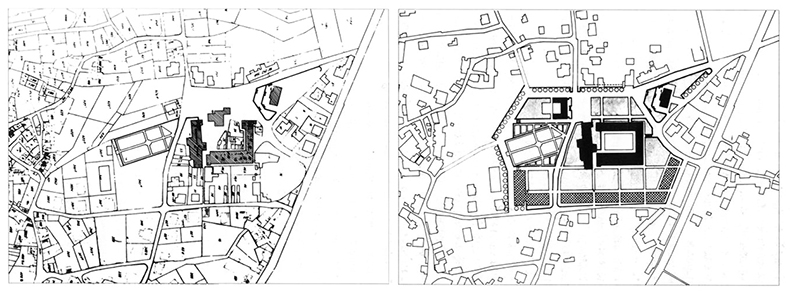

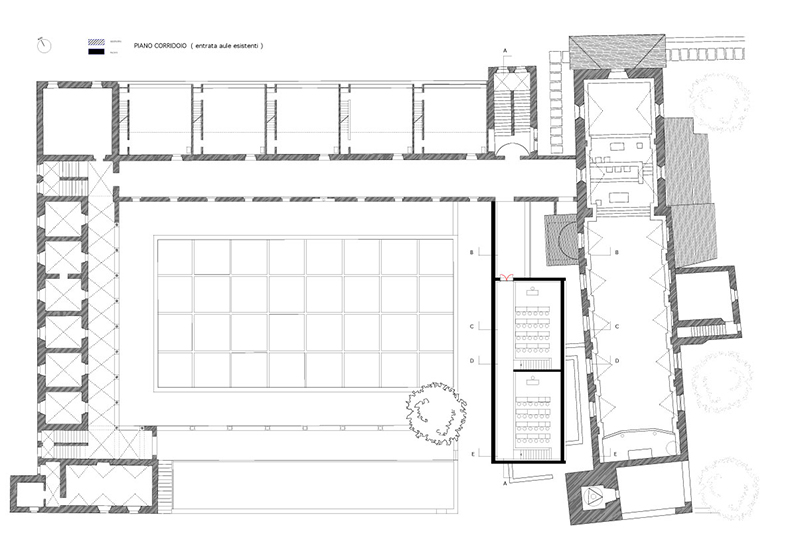

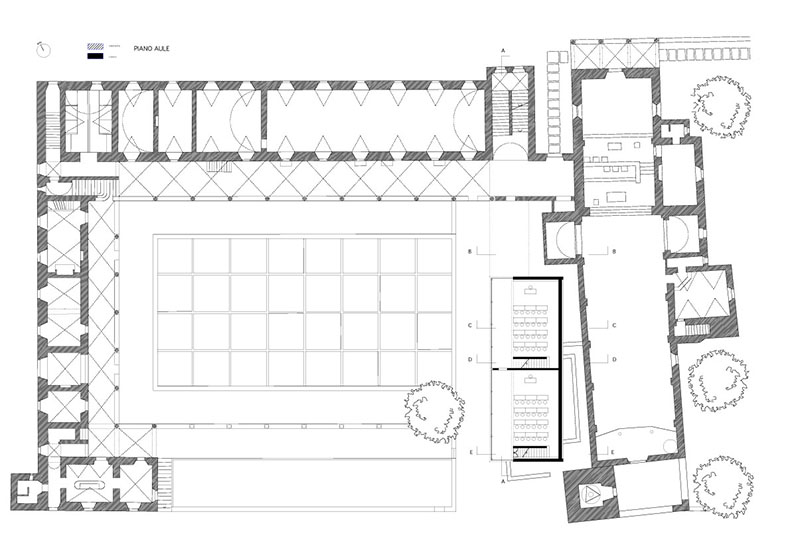

在斯诺奇的计划中,他将一个历史悠久的修道院改造为一个小学。通过对基地现在环境和历史状况的仔细研究,他发现历史上小镇的正式中心——修道院,已经被周围凌乱的建筑物消解了其作为中心场所的公共属性。但斯诺奇并不想将这修复工程弄成古建保护式的复原,而是对原有建筑进行重构,在阅读基地建筑历史的条件下,发掘原有建筑群的独特性。

这个“建筑师介入策划,用针灸式的介入改造城镇”的想法,所带来的城市规划与建筑学的影响,足以载入各类教科书。

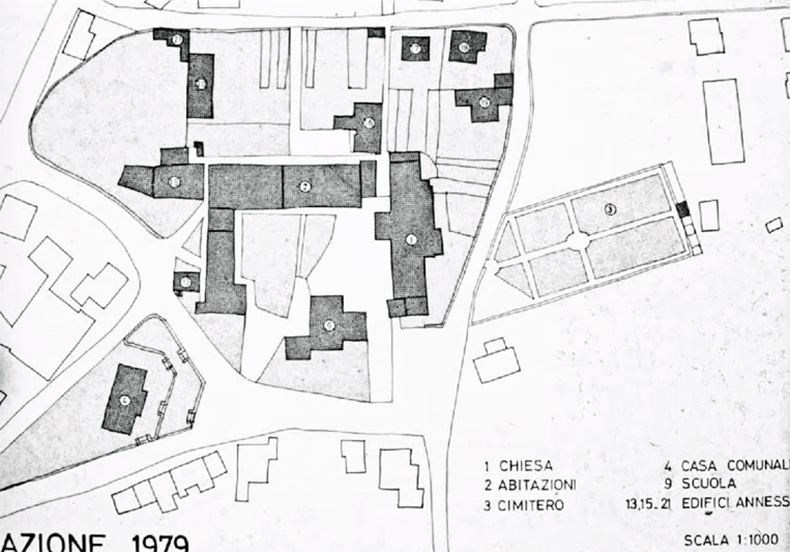

在中心区的公共空间处理手法上,斯诺奇将原修道院翻新重构为包括新的小学、酒吧、教堂等设施的公共服务体,扩大修道院南边的墓地的范围,并将之纳入教堂的领域范围,与教堂共同形式一个共享的中心性广场。

小学的周围清理出开放空间区域,使得在南面创造出一个可以鸟瞰整个小镇的开敞草坪。在中心的外围,斯诺奇采用环路的方式,界定了公共空间的中心区域。利用周围的高密度建筑,控制建筑高度,形成外围街道的完整界面。另外,在局部以树阵强化界限。这种界定手法,可以说是追溯修道院古老围墙格调的历史的回应,并以此方式形成了身处小镇外围时,也能强烈体验到清晰的边界。

平面可以看出上方的教堂,下面连着的修道院,右侧是预制搭建的小学,左侧是居民住宅,右下角是镇政府。

最有趣的是教堂后方稍微侧过来一些的公墓,值得注意的是,它不是垂直面对教堂的。斯诺奇很想了解基地如此布局的原因。后来斯诺奇得知在小镇外的河流涨水时,其中支流就会蔓延到教堂后方的区域,这种布局,使得公墓不受水位影响。

在斯诺奇的方案中,还增加了公墓的面积。真实情况是起码在二十年内,这片区都不需要更多的墓碑位置。他的设计意图是,将这片地作为儿童游戏的场所。斯诺奇曾经带着开玩笑的口吻说过,那样的话,人们可以最终埋葬在儿时玩耍的地方,这种统一性很让他喜欢。

Monte Carasso 在20世纪末期的城市和建筑实践中,具有独特的份量地位。首先是因为这个设计持续了非常久的时间:当小镇的政府层在1979年找到Luigi之前,他从未想过他会在这么小的一个镇子里发现这样一片肥沃的土地,和当地的镇长Flavio Guidotti一起,一做就是30多年。Snozzi一再声明,如果不是因为有对抗当地权威的勇气,小镇是不会改变已经做的决定——在小镇外边缘建立新的小学,。而他们的勇气的来源也是因为镇长Flavio Guidotti的连任。在蒙特卡罗索小镇,建筑师与政府官员、当地居民之间慢慢的建立起来的信任关系,使得这样的一个改造,彻底地融入社会结构关系之中。

不止于公共空间的营造,在蒙特卡罗索小镇上斯诺奇主导的一系列建筑设计也具有非常高的单体品质。

在修道院的改造中,斯诺奇的U型三翼的建筑处理几乎展示了改造的一切可能性。老建筑保存最多的北翼,斯诺奇采用的是修复手法,展示建筑原貌;对老建筑保存不多的东翼,斯诺奇采用新旧并峙的处理,对只剩残垣断壁的南翼,斯诺奇将其作为遗址保护,在之上建造全新体量。这一系列在新旧、材料和基地上的复杂过渡处理,展示了斯诺奇在限制条件中梳理关系的天赋。

1968年路易奇接手修道院的时候,高处柱廊的右侧和近处的门廊都被封住了。因为分到修道院住的都是穷人,他们要利用一切可以居住的空间。整个右手边的最高一层都是加建出来的。路易斯需要解决的,是如何重修这个修道院。

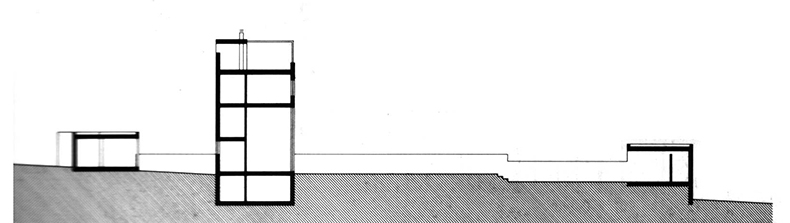

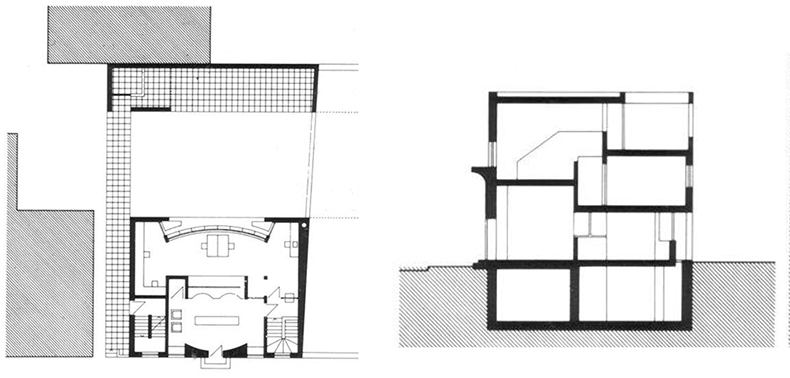

而在蒙特卡罗索的镇长住宅(Guidotti House)的设计中,斯诺奇特意做了高于周围建筑的加高处理,利用塔楼建筑的形式,使之成场地的空间标志。

1984年时,斯诺奇在修道院广场的南侧设计了一家银行(Raiffeisen Bank)。在此设计中,斯诺奇参照的是教堂建筑。至于为何选择拉丁十字的教堂作为参照,或许是因为这两者皆为某特定时期的城市公共生活中扮演着重要角色的场所。

斯诺奇经常用轻描淡写的口吻来描述修道院的改造:“我们其实没做什么,我们只是在那里做了一次扫除”。

如此温情的“扫除”,漫长的改造过程中迸发出来的力量,显得更为迷人而深刻。

参考资料:

[1] https://www.architecturalrecord.com/articles/14940-swiss-architect-luigi-snozzi-dies-of-covid-19

[2] https://www.rsi.ch/news/ticino-e-grigioni-e-insubria/Addio-a-Luigi-Snozzi-13715617.html

版权声明:本文编排版权归有方所有,图源网络,版权归原作者所有。欢迎转发,禁止以有方编辑版本转载。

投稿邮箱:media@archiposition.com

上一篇:苏州虹美术馆:以光线激活空间 / 零壹城市建筑事务所

下一篇:2020,全球建筑界的100件事