在百年现代建筑史上,实有价值却被主流话语长期忽视的“非著名”作品、建筑师,绝非个别。有方专栏「沉默的群星」,由中国人民大学艺术学院设计系副教授 杨鹏 主持,分12期介绍被建筑理论界遗忘或简化的现代杰作。

“公共建筑,可以如神庙一样肃穆,也不妨像客厅一样有趣。阿尔托和阿斯普朗德父子的市民建筑,就像是放大版的北欧风格的客厅,在十米、米和分米尺度的三个层次,都有温和的变化。”——大年初一推送专栏第3期,走近北欧文化圈,走近阿尔托和阿斯普朗德父子的市民建筑。

不愿做神庙的客厅

文 杨鹏

痴迷阿尔托的建筑师朋友们,都有各自最钟爱的阿尔托作品。“帕米欧结核病疗养院”是许多人的首选,而它也是芬兰官方的选择。2008年,芬兰政府推选“疗养院”,列入联合国世界文化遗产的“预备名录”(Tentative List)。此外,气韵迷人的“玛利亚别墅”是另一些朋友的最爱。

我个人认为,虽然阿尔托借“疗养院”登上了主流建筑界的舞台,但它的整体仍是受制于“功能主义”的白盒子(当然比欧洲大陆的白盒子更自由、更精巧)。“玛利亚别墅”的魅力无须赘述,但是在二十世纪上半叶住宅名作井喷的背景下,开创性的锐度略显不足。当然,从相反角度看,弱点也可以视为独特的优点。“玛利亚别墅”真正的居住乐趣,恰恰是其他许多住宅名作所缺乏的。轻松随性的居家乐趣,压倒了“学术”前卫性——这或许是北欧气候和文化氛围的必然结果吧。

若论阿尔托对人类最重要的贡献,首推“珊奈特赛罗市政厅”。模仿意大利中世纪广场的庭院式布局、温润的红砖与木材组合、细微的形体曲折,妙不可言的蝴蝶形木梁……芬兰人彻底摆脱了所谓“功能主义”或者任何主义的束缚,真正的“阿尔托风格”像秋日的石榴一样成熟了。

更重要的是,它不是幽静的私家住宅,也不是封闭的疗养院,而是男女老幼都能随意出入的“公共建筑”。这种“市民建筑”(Civic Building),才是阿尔托最得心应手的建筑类型。轻松有趣的居家氛围,是阿尔托中后期的市政厅、图书馆和剧场都要添加的“调料”。

这种调料,并不是他凭空的创造,而是北欧文化圈里自然生长的特产。虽然芬兰曾先后被瑞典和俄国殖民统治,但是来自瑞典的文化影响力远胜过俄国文化,渗入了芬兰文化的深层。瑞典语和芬兰语一样,是阿尔托同样流畅的母语,阿尔托经常乘坐渡轮,频繁地往返于芬兰和瑞典之间。通过瑞典建筑师马克留斯(Sven Markelius)的介绍,他进入“国际现代建筑协会”(CIAM),结识了勒·柯布西耶。

然而,“对阿尔托影响最深刻的建筑师,显然是阿斯普朗德”——这是芬兰作家约兰·希尔特(Göran Schildt)的观点。希尔特并非建筑专业出身,但是在阿尔托去世前的二十多年里,他们是最亲密的好友。他倾注多年心血完成的《阿尔托传》,包含了大量建筑理论家们难以触及的资料,所以他完全由资格抛出令人吃惊的观点。保守地讲,在摆脱理性主义的束缚,实现关键性转变的问题上,瑞典建筑师阿斯普朗德,的确称得上“对阿尔托影响最深刻的建筑师”。

年长十三岁的贡纳·阿斯普朗德(Gunnar Asplund,1885—1940),和阿尔托多年来亦师亦友。他的成名作,是著名的斯德哥尔摩“林地公墓”(Woodland Cemetery)。阿斯普朗德与瑞典建筑师莱文伦茨(Sigurd Lewerentz,1885—1975),两个刚满三十岁的年轻人,合作赢得了公墓的设计竞赛。此后是断断续续二十年的修改、各个单体的深入,最终两人不欢而散,此中的纠葛足以写成一部小说。

阿斯普朗德的建筑师生涯丰富曲折,个人风格不但几经变化,并且在每个阶段都是含蓄混杂,难以贴上一个简单的标签。这一点在他晚期的代表作哥德堡法院(Gothenburg Courthouse),体现得淋漓尽致。

为十九世纪留下的新古典风格的老法院“贴身”加建,可谓先天不足,是许多建筑师避之不及的尴尬项目。早在1912年,年轻的阿斯普朗德就通过竞赛赢得这个项目。最初的方案,带有鲜明的古典主义元素,此后项目搁置了近二十年,等到再次启动的时刻,阿斯普朗德已经抛弃了先前的风格。然而他的新方案,并没有追随欧洲建筑界崇尚纯粹的主流。1936年建成的最终成果,已经显露出北欧“有机建筑”的韵味,为阿尔托的“市政厅”做好了铺垫。

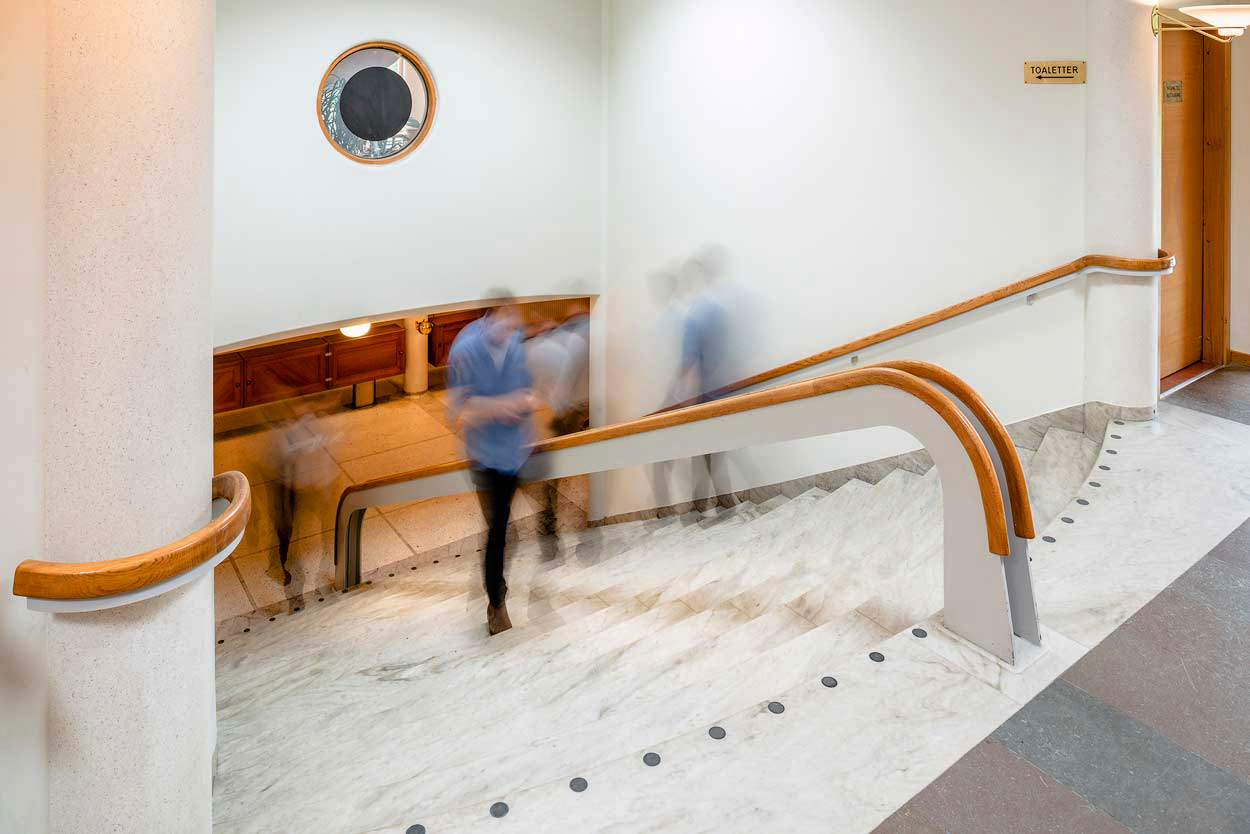

入口附近从首层通向二层的直跑大楼梯,坡度出奇的缓,行程被刻意地拉长,使人们进入法庭之前,经历更缓慢的过渡来调整情绪。建筑师定制设计的吊灯,形状暧昧,丝毫也不纯粹。沐浴着自然光的中庭里,木板和白色的组合不露痕迹。中庭平面的转角处、隔墙(里面就是法庭房间) 转折处,都处理为圆角。走廊里摆放座椅的位置,栏板特意做出一个个缺口。另一部楼梯旁固定的大钟,是整个空间里的视觉焦点。楼梯起步的台阶放大成圆弧形,包裹蓝色的皮革。纤细的钢管扶手,顶部略微弯曲,仿佛是呼应人施加的重量。

这样的公共空间,很容易被误认为某座旅馆或者大学系馆的门厅,全然没有法院建筑应有的矜持。即便是在开风气之先的欧洲,也显得过于松散,更谈不上“现代建筑”应有的秩序。那些零碎的细节,都有什么功能、内含什么逻辑,恐怕建筑师本人也答不上来。

1948年,就在阿尔托参加珊奈特赛罗设计竞赛的几乎同时,瑞典南部的小城艾斯洛(当时人口约一万),也在为新的市政厅(Eslöv Civic Hall)举行设计竞赛。从150份方案中胜出的建筑师,是28岁的汉斯·阿斯普朗德(Hans Asplund,1921—1994)。我们熟悉的阿斯普朗德的儿子,和父亲一样毕业于瑞典皇家理工学院(KTH)。虽然瑞典在战争中保持中立,但是五十年代初也经历了建筑材料的稀缺。项目被暂时搁置,反倒让建筑师有充足的时间,推敲从材料、灯具到扶手的各种细节,直到1957年建成一个真正成熟的建筑——父与子都遇到了坏事变成好事的幸运!

建筑的主体,一侧是四层的常规办公楼,带有难以察觉的单坡屋顶,另一侧是形状“莫名其妙”的圆筒,里面顺序布置座位数从60到300的四个会堂。两块主要的功能区之间,是室内中庭和椭圆形的露天小花园。形体方面,长方形、斜角与圆弧无需逻辑地拼接。材料方面,白色涂料、木质、金属与石材随性地组合。

在细部的层次,儿子采用的许多具体手法,很像是父亲晚期风格的延续。被木板包裹成洞穴一样的会堂里,定制的灯具形状怪异。中庭里的柱子,顶着蘑菇型的柱头。楼梯扶手的设计非常别致,尤其第一级和最后一级踏步旁边,装饰性的深色小圆点,并不显眼但足以提醒安全。涂成白色的多孔砖,横砌或者立砌形成温和的装饰效果,同时也是理想的吸声材料。

阿尔托和阿斯普朗德父子的市民建筑,就像是放大版的北欧风格的客厅,在十米、米和分米尺度的三个层次,都有温和的变化。仅仅看着几幅建筑的照片,我们就能分享那股轻松愉快,闻到咖啡的香气、听到人们的轻声说笑。五六十年代发达国家的大多数市民建筑,却是截然不同的气质。无论采用白墙、玻璃或者混凝土,整座建筑的材料务必统一,几何元素务必纯粹。近乎于形式洁癖,容不得莫名其妙的变化。

1968年建成的波士顿市政厅(Boston Town Hall),是这种风格市民建筑的经典。从外观到室内,严格的几何秩序、统一的材料、神圣的光影,俨然是昌迪加尔议会大厦和拉图雷特修道院的融汇改编。一副冷峻的面孔,宛如古代的神庙重生,令人不由得肃然起敬。有趣的是,考古证据已经证实,希腊神庙在落成之初,建筑的墙面上遍布华丽的装饰,神像都是红唇彩衣。让今日的建筑师们痴迷的肃穆、静谧,只是千年风霜之后的“废墟感”而已。

1940年,老阿斯普朗德因心脏病而突然去世(55岁),长眠在他参与设计的著名墓园。阿尔托失去一位并肩同行的伙伴。他在杂志上撰文,饱含深情地悼念好友:“当今的建筑界有一种趋势,它借着为人设计的名义,把单个的人视为群体的一部分,把建筑建立在所谓科学的方式之上。幸而还有另一种建筑,它承认建筑直接的精神、难以付诸文字和数字的个人体验,阿斯普朗德在这里占有一席之地。”

晚年的阿斯普朗德,建筑手法趋于纯熟,天假其年,他很可能在擅长的市民建筑领域有新的佳作。假如赖特、柯布、密斯、路易·康全都在55岁去世,他们的代表作有多少件还没有完成设计?同样令人遗憾的是,起步点颇高的小阿斯普朗德,出于多方原因,建成作品的数量非常少,并且再无一个达到成名作的水准。2014年,哥德堡法院经过悉心的复原修缮,正式改为哥德堡市政厅;2017年,艾斯洛市政厅隆重庆祝建成六十周年。父子两人的杰作,都在继续健康地服务市民,只不过关于他们的大多数研究资料,仍埋没在瑞典语里。

目前在网上搜索小阿斯普朗德,多数信息是关于他的一段逸闻。1950年,他陪同几位来访的英国建筑师,参观两位瑞典同行设计的一座别墅。因其形式纯粹,小阿斯普朗德略带讽刺意味地称之为“新粗野主义”(New Brutalism)。他不曾料到,这个玩笑用语被捧为革命性的口号,随着英国建筑理论界的推广,迅速地席卷世界。

同样是服务市民的公共建筑,既可以如神庙一样肃穆,也不妨像客厅一样有趣。前者形成了力量强大的主流,后者至少不应当被过分忽视。雄伟的海上落日,温存的湖畔柳荫,谁有资格说哪一个更美?多样性和互补性,或许是这个世界最可信赖的原则。借用另一位北欧巨人,丹麦物理学家玻尔的箴言:“肤浅的反面是荒谬,而深刻真理的反面,仍是另一个深刻的真理”(the opposite of a profound Truth may well be another profound Truth)。

延伸阅读

有方专栏 | 沉默的群星 开栏语

沉默的群星01|巴里·拜恩:无人喝彩的空间

版权声明:本文由有方作者杨鹏授权发布,欢迎转发,禁止转载。

投稿邮箱:media@archiposition.com

上一篇:给乡镇一个像样的菜市场:湖北竹溪县龙坝镇菜市场设计 / 小写建筑事务所

下一篇:王昀:未来北京将有一座又一座“大肚子塔” | FutureTalk2018论坛实录