一座建筑有可能改变一座城市吗?答案在毕尔巴鄂。

1997年,由弗兰克·盖里设计的古根海姆博物馆像一艘开往异世界的军舰,稳稳停靠在市中心的河流转弯处。从此,毕尔巴鄂走出了去工业化的低谷,无数游人来到这里,络绎不绝。

《纽约时报》不惜用“一个奇迹”描述古根海姆博物馆,甚至提出“毕尔巴鄂效应”(The Bilbao Effect),试图总结这场意外背后的逻辑。但摆在人们眼前的与其说是属于某座城市的效应,不如说是“建筑的效应”(architecture effects)。后者意味着用创造做出承诺,推动技术和文化的交融与转变。历史上能做到这一点的作品其实不多,毕尔巴鄂古根海姆博物馆位占一席。

12月5日,为了再次窥探古根海姆博物馆创造的“奇迹”,展览“建筑的效应”在馆内举办,展示了一系列当代建筑、艺术作品,讲述了二十多年前的那场“奇迹”是如何在毕尔巴鄂发生的。展览将持续到2019年4月29日,还将定期举办圆桌会和艺术表演。

展览“建筑的效应”分三个章节。

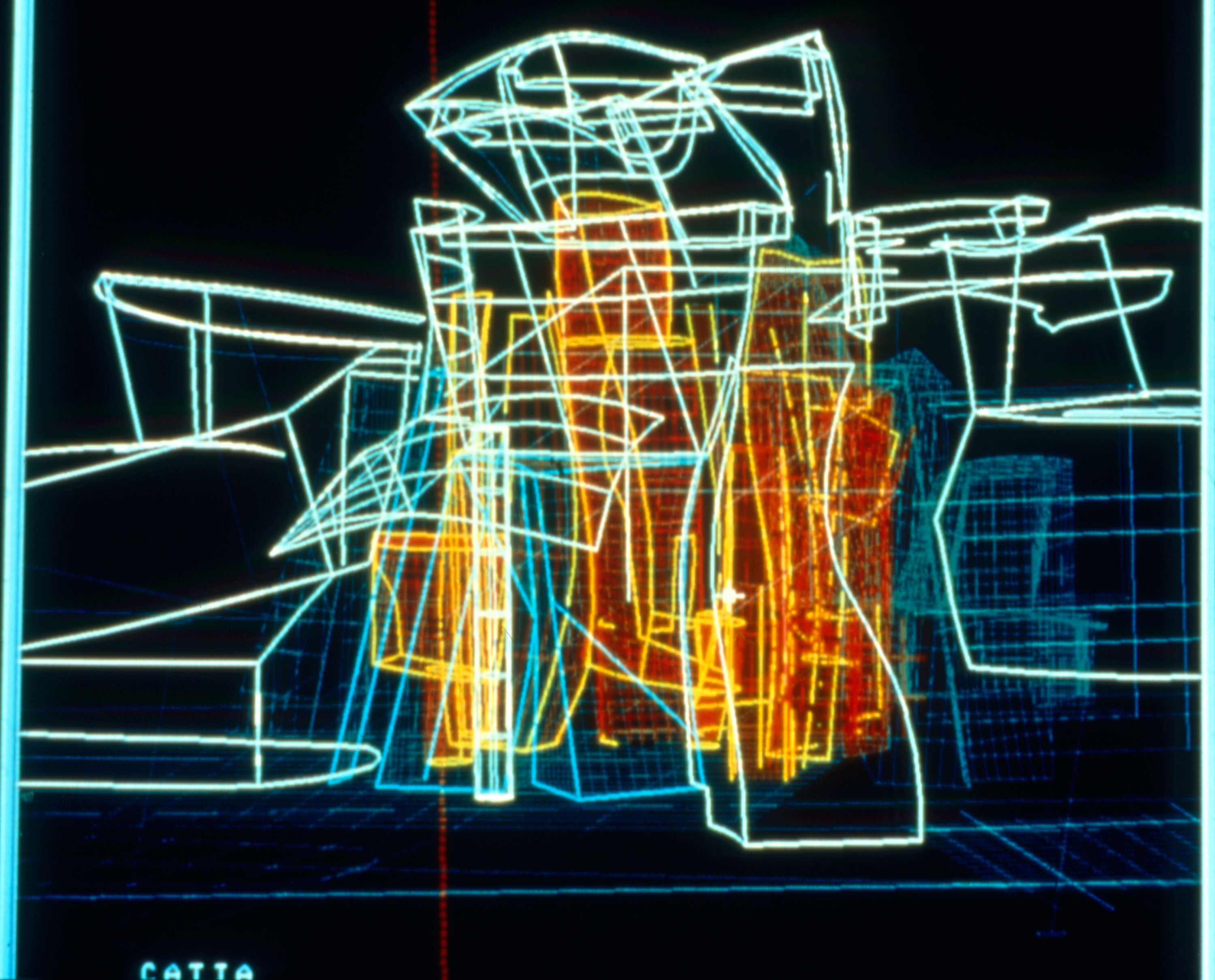

第一章“气闸(Airlock)”介绍了1997年毕尔巴鄂的概况。人们将看到当年的新闻影像、听到当时的流行音乐,读到古根海姆博物馆诞生故事。弗兰克·盖里在项目的设计、建造和传播阶段,超前地运用了当时还未成熟的数字技术。这不仅预示着毕尔巴鄂的科技、文化转型,也指向了全球化语境下的社会发展趋势。

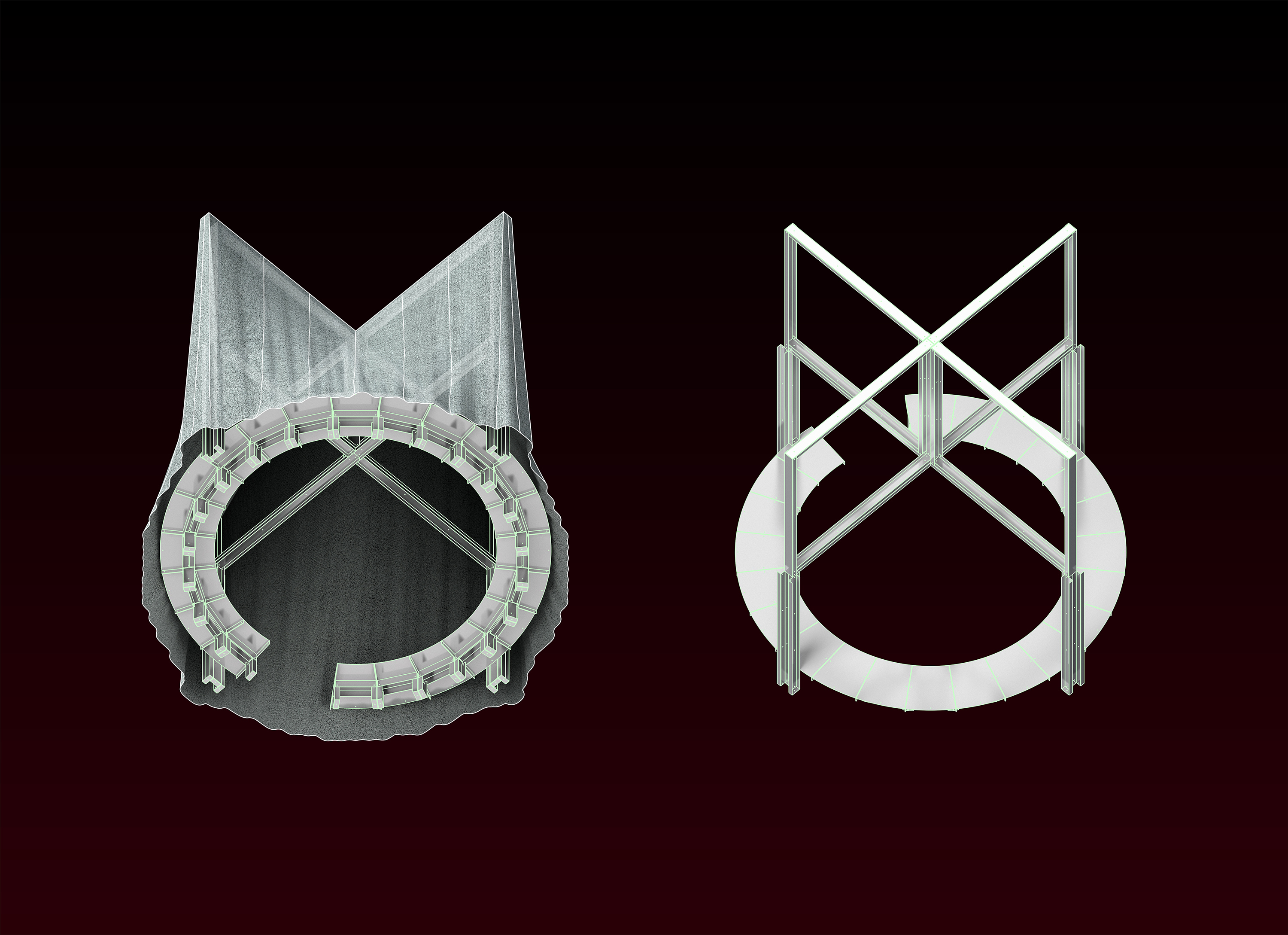

第二章“花园(Garden)”从过去回到现在,展示了当代艺术家及建筑师设计的景观。展场按照建筑展的标准范式,呈现了项目的草图、模型和文件资料。人们可以从中感受到建筑师对自身立场的论辩。他们对建筑的关切超越了建筑空间本身,扩散并介入了社会生活领域的更多层面。

第三章“气泡(Bubble)”是一个数字化展场,超越了物理实体的限定范围。人们可以下载展览同名应用“建筑的效应”,一边触碰手机屏幕,一边与展区内的多媒体展品发生互动。所谓的“气泡”,是手机应用中的一个个定位点,起导览作用。参展者可以循着“气泡”,在情境交互中进一步理解展览的主题。

短短20年,毕尔巴鄂从一座衰落的工业小城转型为一个观光重镇、艺术基地,甚至创造了自己的品牌。这一切的确是从盖里的古根海姆博物馆开始的,却远远不止于此。博物馆建设过程中对馆藏艺术作品的修复和收集,及其建成后一系列传播动作带来的集群效应才是“奇迹”得以存活的原因。

此后,无数面临转型困局的城市试图再造“毕尔巴鄂”。但“奇迹”注定无法出现两次,古根海姆之后,即便是毕尔巴鄂自身,也在尝试寻找下一个破局点。这将是更大的挑战。

参考资料:

[1] https://archpaper.com/2018/12/architectural-effects-guggenheim-bilbao/#gallery-0-slide-0

[2] https://architectureeffects.guggenheim-bilbao.eus/en/

本文编排版权归有方空间所有。图片除注明外均来自网络,版权归原作者或来源机构所有。若有涉及任何版权问题,请及时和我们联系,我们将尽快妥善处理。联系电话:0755-86148369;邮箱info@archiposition.com

上一篇:经典再读10 | 古堡博物馆:用手术刀般精准的改造,复活一座沉睡的城堡

下一篇:内化风景:大乐之野庾村民宿 / 直造建筑事务所