本文是作者翟宇琦的投稿,以纪念2018年9月18日离世的著名建筑师罗伯特·文丘里。

“我喜欢建筑中的复杂性与矛盾性”。——罗伯特·文丘里

文丘里是意大利裔美国人,是贵格会和天主教徒,是民粹主义者也是精英建筑师。青年时,他曾多次申请访问罗马,虽不断被拒,仍不断尝试。复杂性与矛盾性,在他看来是一种牺牲性的投资,也是他对历史传统与自身传统的双重探索。

“罗马美国艺术学院(奖学金项目)使我的旅程与探索成为可能,这是我的生命盛宴; 如果我将来能够为建筑学做出任何贡献,我会毫不吝惜的将其归功于我重要的意大利探索之旅。”

1956年7月,31岁的文丘里写下这段话时,已是普林斯顿大学建筑学硕士,在路易·康(Louis Isadore Kahn)、埃罗·沙里宁(Eero Saarinen)等四位知名建筑师的事务所中都有工作经历。在职业巅峰到来前的上升期,文丘里似乎有所预料,罗马的奖学金项目,意义非凡。

罗马美国艺术学院成立于1894年,旨在支持美国布扎教育体系(Beaux - Arts)的发展,以期在一个变革的时代重新定义建筑学。1947年,学院的奖学金访问项目(the Fellowship of the American Academy in Rome)重新开放,开启了新的艺术家居住计划,为短暂停留罗马的美国高级建筑师提供资助。其招募对象主要是建筑学院的毕业生。

值得一提的是,尽管第一批参与奖学金访问项目的建筑师,有现代主义者乔治·豪(George Howe,1948 - 1949),路易·康(Louis Kahn,1950 - 1951)和彼得罗·贝鲁斯基(Pietro Belluschi,1953 - 1954),项目本身直到20世纪70、80年代以前,都乏人问津。

20世纪50年代早期,美国建筑学派为应对现代都市语境,以“美国是否有自己的建筑传统”为核心话题展开了讨论。其中的焦点人物,是以格罗皮乌斯(Walter Gropius)和密斯(Ludwig Mies van der Rohe)为首的欧洲先驱,以及德莫尔(Skidmore)、奥因斯(Owings)、美林(Merrill)等美国信徒。现代建筑实践与推广的核心地点,则是纽约、芝加哥、波士顿等中心地区。除此之外,意大利、米兰和威尼斯的建筑师们,也通过不断反思都市现代性,在建筑学界赢得了国际声望。

与此同时,仍然“倡导都市历史保护议题”的罗马,却始终维持着战后建筑学对立面的城市形象。在这种境况下,美国建筑师去往罗马进行学术访问似乎并不能带来直接益处,文丘里究竟因何相信:“访问罗马能带来战后建筑学的真实成功”?

作为一名刚刚起步的建筑师,青年文丘里坚定地认为:罗马之行,是他必须经历的旅程,也必定是他开启建筑学探索的精准抉择。他甚至宣称:“我没有申请其他奖学金”,并把“在罗马与艺术家和学者共同生活、工作”,视为一名积极的建筑师“职业生涯的必要经历。”

青年文丘里对罗马的执着可以追溯到1948年。

彼时,他第一次探访欧洲,行走于罗马,不禁惊叹于“罗马的深橙色(deep orange)”。这种极具冲击性的城市体验,与此前文丘里通过图像(大部分是黑白影像)所了解到的截然不同。年轻的他从此深爱上罗马,不断向往回到那里。

不过,文丘里申请罗马美国艺术学院奖学金访问项目的过程并不顺利。1952年、1953年,他两次递交申请,都失败了。1954年,在第三份申请表上,他写道: “一个进步的建筑师必须能够意识自身的传统”,而“传统”,在十九世纪之前,始终是与美国建筑师相关联的“重要部分”:他们必须通过学习欧洲都市的日常与生活经验,方能获取有意义的建造。

申请表上,文丘里还引用了诗人艾略特(T.S.Eliot)对历史感(historical sense)的论述,表示访问罗马时,要从“骨头(bones)”里全面感受从古至今的“建筑文化(whole of architecture’s literature) ”。他坚信,只有将自己直接地、深层地暴露在历史中,才可能通过意识“渗透”(osmosis),真实而深刻地理解,进而拥有古典建筑学的遗产。而这种“渗透”是永远无法借助照片和文本达到的。也许是受到普林斯顿历史感知的指引,青年文丘里认定:罗马,这一最为独特的历史之都,是最理想的“渗透”之地。

这份申请,终于让文丘里获得了奖学金,但成行前的1953年底,文丘里72岁的父亲重病,又使他不得不返回费城帮母亲经营家庭业务。

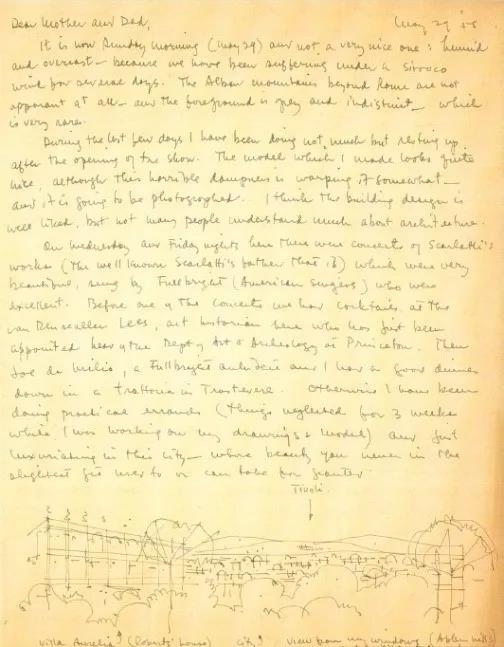

后来,在去往罗马的路上,文丘里对家人写道:“我全心全意希望我的经历和工作是丰富、有益且具备重要价值的,值得我为此付出巨大的成本。为了我给你们带去的艰难、我内心的惶恐不安和包括我的事业在内的种种风险,我会尽力让它值得。”

青年文丘里执着于罗马的另一原因,来自他的首位人生导师,路易·康(Louis Isadore Kahn)。

1950年2月,在普林斯顿,康(Kahn)是文丘里硕士论文答辩委员会的成员之一,他对文丘里论文中讨论的许多罗马建筑案例颇感兴趣,鼓励他申请罗马美国艺术学院的奖学金。当时,康也正要访问罗马,他对罗马的热烈情怀,显然感染了文丘里。

毕业后,文丘里在康的事务所一边实习,一边申请前往罗马的奖学金。前两次申请失败后,康鼓励他不要放弃。这段经历,使康在文丘里的心中始终占据着一席之地。1956年初,准备再次前往罗马访问的文丘里听说康也可能参与访问项目,非常期待。他写信告诉家人,“他(即将参加罗马访问的学者)可能是小沙里宁(Saarinen)或康。 我(谨慎地)支持后者。”小沙里宁当时的名气其实已经超越了康,但文丘里显得并不在意。

文丘里与康在工作方法上的背离,早在20世纪50年代后期,就显见于项目设计中。20世纪60年代,康巨大、厚重的构造也与文丘里错综复杂的视觉平面形成了鲜明对比与分歧,但康对文丘里的鼓舞,以及康执着、传奇的力量,一直激励着文丘里,让他努力追寻“自我”的传统。

斯卡利(Scully)因此评价,“由康伊始,继而由文丘里完成了,我们与过去的所有连结。”

除了路易·康,青年文丘里的重要导师还有莱特(Frank Lloyd Wright)和唐纳德·埃格伯特(Donald Drew Egbert)。前者在托斯卡纳的居住地,深刻改变了文丘里处理建筑、景观的方法。后者以艺术史学家视角认知布扎教育体系,帮助文丘里在长久的现代性探索中,抵达了成就的顶峰。

如前所述,罗马美国艺术学院的设立,从一开始就与布扎的发展紧密相连。在以格罗皮乌斯(Gropius)与吉迪恩(Sigfried Giedion)为首的主流认知中,“历史”表明了一种无效的布扎,是静态的模式范本(pattern - book approach)。而“传统”,作为非静态的设计模板,是布扎方法的关键。

“传统”,即“传达一个时期内建筑和文化之间的连续性,并展示成功的建筑如何满足当代的需求”。文丘里运用“传统”的概念,对应格罗皮乌斯与吉迪恩的语言,认为罗马通过室外空间的节奏变化,促成了个体对空间发展的连续性及变化性的认知。

“罗马的巴洛克式广场,使建筑物的变动关系变得敏感,也使我们有机会去平行理解它。”城市中纪念性的广场空间,人行尺度的小规模社区空间,都是19世纪、20世纪的现代城市中难以觅得的城市空间。

文丘里认为,“传统不能继承,如果你想得到它,就必须通过大量的劳动”。这样的想法,让青年文丘里的罗马之旅,变得丰富且复杂。

当他在巴洛克式教堂参加逾越节三日庆典(Triduum),当他观察到音乐、烛光、仪式与香气将戏剧性赋予生命,当他与当地人同住,在父亲的家乡阿布鲁佐(Abruzzo)一起吃着“微薄的食物(meager fare)”,当他在寒冷且没有供暖的村庄教堂,颤抖着观看电影,当电影中的难民最终落脚于华丽的西西里岛别墅……这些瞬间,让青年文丘里深切感受到自己体内“那不勒斯(Naples)”的部分。终于,他“回家”了。

文丘里在《建筑的复杂性与矛盾性》中描述了一系列传统和语境(context),它们虽然风格各异,却并不随意,也不中立。了解了青年文丘里在罗马的旅行,我们会发现,“复杂性与矛盾性”提供的实际上是文丘里自身的叙事,是他的旅程、阅读、谈话、思想与愿景。

毫无疑问,罗马的经历对文丘里的建筑实践影响深远。然而,它的出场方式却很特别——“如游戏般严肃,包含了反思的合成(reflectively synthetic),以及非判断性(non - judgmental)。”

文丘里将母亲住宅视为 “家”的标志性图像,它一方面回应了新殖民地栗子山的山墙屋顶,另一方面也显露出文丘里对路易吉·莫雷蒂(Luigi Moretti)Casa “Il Girasole”的迷恋。母亲住宅甚至还吸收了布鲁尔(Marcel Lajos Breuer)不使用彩色油漆的习惯。此种叙事,作为一种设计方式,在文丘里及其合作伙伴为楠塔基特岛(Nantucket Island)、商业地带和特拉法加广场(Trafalgar Square)构建的语境中不断复现。

青年文丘里充满灵感的罗马之行正如艾略特笔下“自我的传统(ownership of tradition)”,对任何一个超过二十岁的诗人而言,几乎是不可或缺的。“年轻的灵感与成熟的意识并不相同,前者将更为长久、广泛地维持创造性产出。”

时隔若干年,文丘里回忆起罗马之旅,称其为“将来行动的准备”和“无所作为的时期”。但无所作为,并不意味着毫无意义。几年后,文丘里在罗马积累的这种直觉,便“逐渐演变为建筑中的复杂性与矛盾性”。

斯卡利称文丘里是“伟大的传统意大利建筑师(an Italian architect of the great tradition)”。在他眼中,文丘里与柯布西耶(Le Corbusier) “都是从过去的建筑学里真正学到东西的建筑师”,而且“这种体验是个人且直接的,因此,他们都能摆脱思想的模式和同时代人的风尚。”

斯卡利甚至在《罗伯特·文丘里的温和建筑》(Robert Venturi’s Gentle Architecure)中类比了文丘里与弗兰克·罗斯福(Roosevelt)——“罗斯福从其自身出发,挽救了美国的资本主义制度,因此被所有资本家憎恨;文丘里则从其自身出发,挽救了现代建筑,并同样因此被几乎所有现代建筑师憎恨。”

经斯卡利分析,出现这种现象的原因是现代建筑不能、也不愿处理城市的复杂性。这种比较对文丘里而言,可能令人满意,也可能令人尴尬,亦或两者兼有(D.R.Costanzo)。

1966年初,文丘里以常驻建筑师的身份回归学院,再次追随康。那年晚些时候,他与斯科特·布朗(Denise Scott Brown)一起前往拉斯维加斯,开启了另一个历史性篇章。“他们以浸入的(immersive)、分析的(analytical)、反思的(reflective)方式,再一次趋近了这个城市与美国的商业图景。”这些思想的起源同样来自青年文丘里与他记忆中的罗马。

20世纪50年代,青年文丘里对罗马的执着追求似乎是先见之明。进入20世纪70、80年代,罗马美国艺术学院的奖学金项目开始越来越多地吸引顶级建筑师和正处青年时期的建筑先驱们参与。

现代性的导师与历史性的罗马,包含了复杂性与矛盾性的力量,这对文丘里,和其他亲临罗马的建筑师们都同样偶然,又同样真实。

参考资料:

[1] Denise R. Costanzo, I will try my best to make it worth it Robert Venturi’s Road to Rome,Journal of Architecture Education.

[2] Scully, “Introduction,” in Venturi, Complexity and Contradiction

[3] 王伟鹏,洞见还是吹捧——文森特·斯卡利评罗伯特·文丘里,建筑师

版权声明:本文版权归有方所有,如需转载请与有方新媒体中心联系。

上一篇:诺曼·福斯特设计:彭博伦敦总部大楼摘得2018年全英建筑最高奖

下一篇:华腾猪舍里烤肉店 / 以靠建筑