2018年5月3—4日,“现代性与城市的建筑:后激进时代的建筑实践与话语”学术研讨会在华南理工大学建筑学院举行。本次会议集结了海外、珠三角及香港地区的10位学者与建筑师,希望就“现代性”这一话题,对当前建筑实践和理论的关系进行重新挖掘与探讨。

关于“现代性”的讨论,在建筑学术界长期有着高度的关注。在全球化的当下,对“现代性”的思考,更是建筑师应对城市和建筑时无法回避的话题。5月3日上午,在欧美理论界有着重要影响力的比利时鲁汶天主教大学建筑城规学院院长Hildegarde Heynen,演讲了开篇报告“多样的现代性”(Multiple Modeities)。随后,肖毅强、杨小荻、朱涛、何健翔、朱亦民、裴钊、唐克扬、冯果川、朱竞翔等9位建筑师、学者从不同的角度切入,进行了主题报告。5月4日下午,以圆桌讨论的形式,在现场探讨总结了本次学术论坛。

主持本次研讨会的朱亦民在解释会议主题时指出,“后激进时代”这个说法来自西方社会自1950年代开始到1970年代中期结束的激进文化和社会运动,一般认为1960年代是现代西方社会最激进的时期,也是西方国家文化和社会结构发生变化的转折点。六十年代是典型的“激进时代”。相对于这个时期,我们所处的这个历史阶段可以称为“后激进时代”。在建筑领域,“后激进时代”是基于现代建筑在二战以后的转向和六十至七十年代初的激进运动思想资源为参照系的一个对目前状态的描述。相对于1960年代的社会激烈变革和建筑思想转变,目前全球范围的建筑实践呈现出一种缺乏主流的状态,我们很难找到一种模型做一个总体的描述。

正如“后激进”这个词所暗示的,我们正在远离激进时期,但我们仍然没有脱离1960年代以来的思想范式和实践话语设定的轨道。朱亦民在演讲中总结了从荷兰艺术家康斯坦特的新巴比伦方案到文丘里的大众美学和反乌托邦理论。他认为当代建筑实践和理论从思想根源上可以追溯到这些想法。

另一方面,在中国说到现代性,一定会涉及到中国现代化路径的特殊性。但朱亦民认为一些传统的概念和思维模式应该重新梳理和分析。他认为应该用“他们和我们”来代替具有对立特征的“西方和东方”这一对概念,展开现代性这一话题的讨论。

以下是现场主题报告的提炼精选。

现代性经常被表示为同传统的决裂,但它的概念其实是矛盾的。现代性具有两种含义,一个含义是强调其纲领性的意义,为建立更好的、新的世界的一种努力;另一个含义有着转瞬即逝的意味,强调变化和短暂。转瞬即逝的意义会导致现代性的终结,并进一步地导致了后现代的状况。

从1980年代以来,人们逐渐意识到现代性并不是泛用的,而是呈现出不同的表征。后殖民理论认为,西方欧洲的现代性模式实际上只是诸多现代性中的一种,在世界其他的地方也同样存在力量的格局而导致其他的结果,这并不代表它们不够现代,而仅仅说明这是现代性的另一种形式。

但当涉及地区与国家认同的表述时,这些问题就会变得复杂。19世纪人们试图将建筑历史作为重要学科,因为它有助于将目前的身份与过去的建筑历史联系起来。这种联系可以推动国家发展和认同观念的形成,尽管这种关系其实并不完全稳定。

未来我们会面对多元的现代性。我试图提出两个问题。第一个问题与建筑学的认知基础有关,学者坚持强调不同历史和建筑轨迹间是难以比较的。但这个立场会使相互之间的交流变得更加困难;第二个问题与可持续性有关。如今人们关注人为导致的气候变化和资源消耗,这可能会促使我们回到现代性含义中的纲领性意图,并重新将现代性视为一种计划。

我本人并非专业的建筑评论学者,对这个题目的关注出于要全面了解广州的建筑传统,而学界相关的研究又不完整的背景下,跨界指导研究生从2004年开始进行了十多年的整理,涉及与广州近现代建筑发展的人物、机构、事件及项目,并把握一个大概的发展脉络。

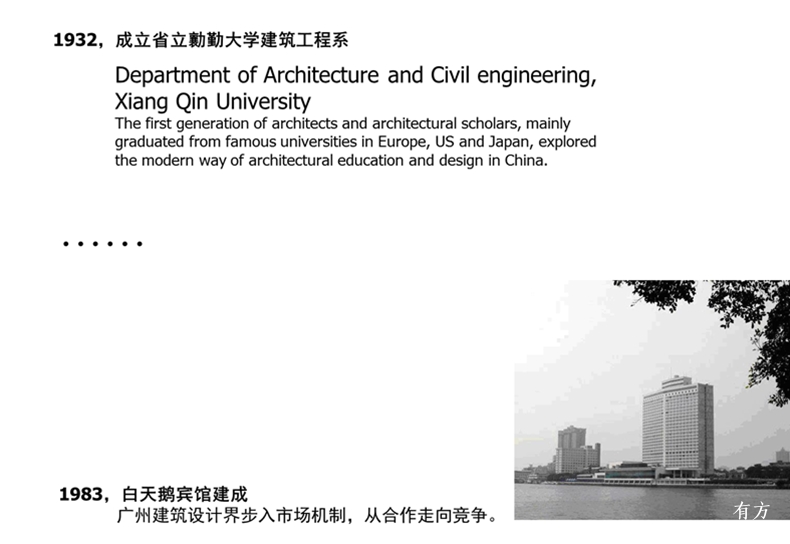

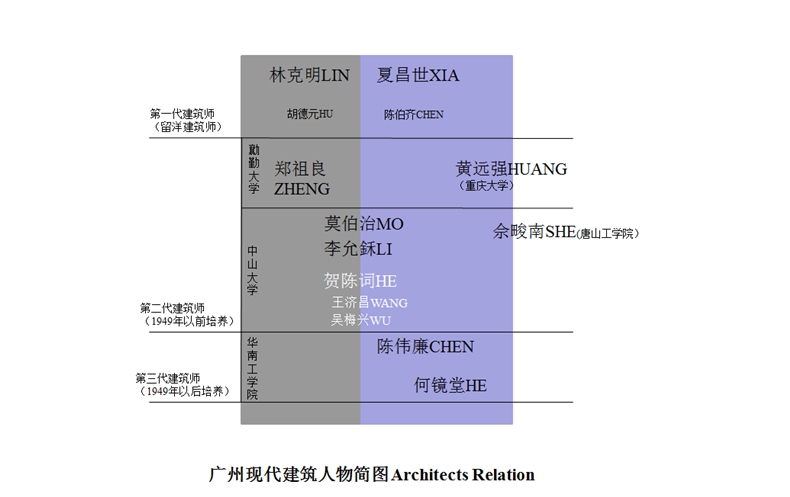

我的报告时间节点从1932年(广州现代建筑教育的起步)到1983年(白天鹅宾馆建成,建筑设计行业从计划经济走向市场经济,关键人物从合作走向竞争),尝试通过人物传承的梳理,对广州的建筑学人进行了代际划分,并将人物放在当时的社会历史背景及社会关系中进行解读。

就重点人物在历史中的贡献做出介绍,如林克明、夏昌世、郑祖良、黄远强、莫伯治、佘畯南、贺陈词、李允鉌、陈伟廉等。关键人物的历史及其作品构成了广州建筑发展的关键性历史剖面,可以折射出在不同历史时期、不同社会背景下,建筑师的专业素养始终具有确定性意义,并可以把握广州建筑学界始终贯彻的地域现代性精神。讲演总结中提出建筑学“岭南系”的定义价值,并以此为基点讨论广州当代建筑创作的发展传承问题。

什么是现代性?我们可以把对现代性的讨论分为三个阶段。

1960年代以前的第一阶段,建筑上的讨论主要集中在对未来可能性的设想,以及如何创造新的现代性。人们希望构建一种范式来获得幸福,然而这点是矛盾的,因为每个个体对幸福的环境定义不同。1960年代到1990年代的第二阶段,对现代性的讨论对象从“总体”变成了“个体”,人们试图通过抗争来逃离被强烈规划的生活形态,这一讨论最终无果,因为个体的努力无法逃离这一困局。从千禧年至今的第三阶段里,不同的观点更新发展,但都是“忽悠大于智慧”。

生活在现代的都市里,我们面临着消失的人工、交互属性的革新、去中心化的信息收集带来的中心化,以及最终用“物”代替“人”去收集信息。那么我们下一步要做什么?信息的膨胀会带来思考的转变,甚至包含道德的困境。但也许这些转变能够令我们的思考产生激变,让城市从“无章可循之处”变为“无所不知之处”。

如果称我们的时代为“后激进时代”,我们的工作目标就是努力在这个时代,促使两个激进起飞的项目着陆:第一个项目是二十世纪初,在欧洲崛起的现代建筑运动,在今天的全球化语境中,被跨国资本推至极端化状态;第二个项目是自二十世纪中期开始,在中国反复出现的“大跃进”——政权一直热衷于不惜一切人力和社会成本,力图实现各种社会和经济的飞跃。

2005年,朱涛工作室有两个项目同时施工:位于深圳市中心的文锦渡长途汽车站和四川德阳偏远山区的华存希望小学。这两个项目反差极大,共同构成一个切片,帮我认识到中国社会现实中的巨大矛盾和复杂性。十几年来,不管是通过研究还是实践,我相信我的工作有连贯的内在逻辑,那就是努力让空间探索和社会构筑两者间积极互动。

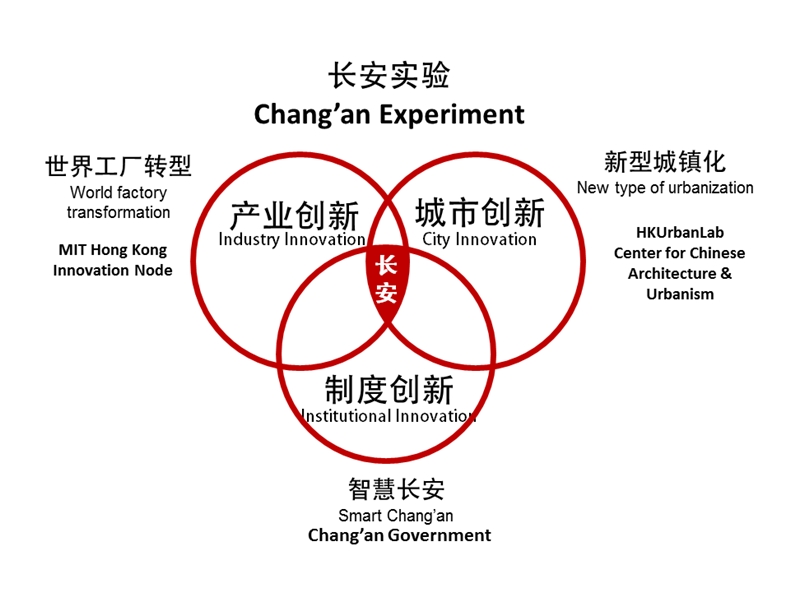

近两年,我很幸运有机会带领工作室和香港大学的团队,与东莞市长安镇政府合作,研究该镇的空间问题,帮助她制订空间策略,协助她未来十年的城市化进程。我们与镇政府达成共识,将长安作为一个实验室,在镇的行政级别上,探索“空间-产业-制度”三重创新的可能。我们在大大小小的研究和设计项目中,努力整合城市规划、城市设计、建筑和景观设计等各领域知识,并积极理解和构筑城市空间与经济、管治、社区和人之间的关系。感谢长安,给了我们一个综合城市的基地,让我们将各种空间知识和思考整合起来,全面“着陆”。

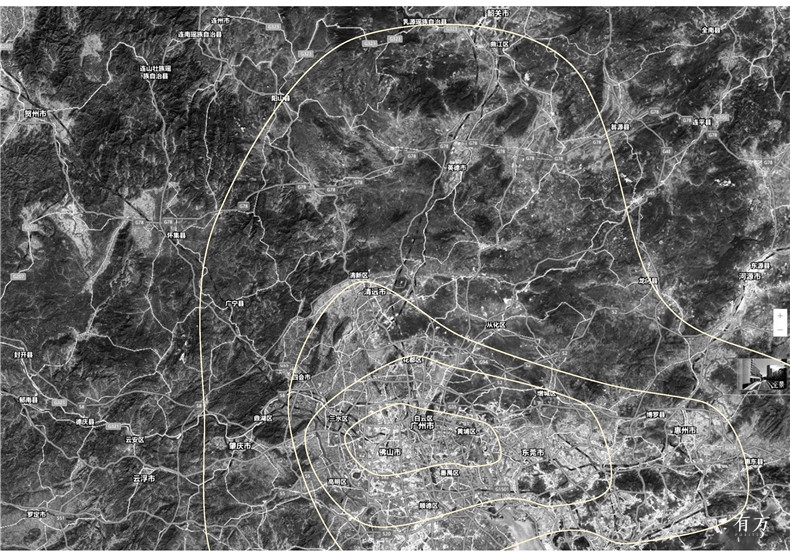

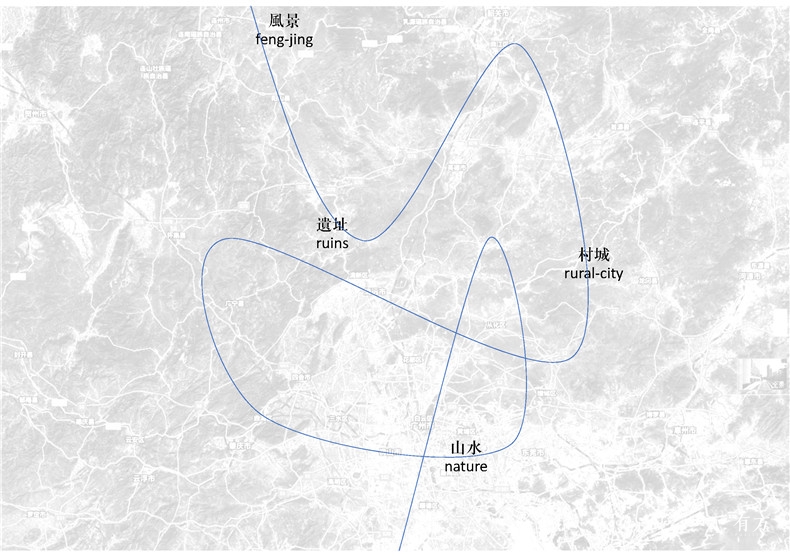

城,非城;建筑,非建筑。城市和乡村的剧变之后,建筑师和规划师们,连同我们所居住的城市,面对一系列似是而非的设计困境,以至于现有的设计方法和工具都无以应对。法国哲学家布鲁诺•拉图尔曾经宣称“我们(他们)从未现代过”,这对于欧洲人而言未必如此,但对于目前的中国城市而言却确凿无疑。究其因由,催生现代性的两大驱动因素——技术的纯化和创新、形而上观念的纯化和辨析在中国城市中难以成长和独立发展,而当中错综的社会/自然关系网络反而随着都市扩张而越发强大,生成大量拉图尔所指的复杂的“混种事物”,并不断缠绕和钝化我们的现代进程,其阶段结果便是今日中国城市的独特景象。

建筑师试图暂时从建筑学传统中“物”和“人”的话语讨论中撤离,转而从“风景”——这个通用于不同文化之间的人与自然互动状态记录的语汇中探寻一种“关系”的历史和营建策略。讲座将其在珠江三角洲这个独特的“非地域性”或“多地域性”地域中的设计/建造实践延展为一种在都市空间/时间中的游走,以及对现实的抵抗和再想象。讲座所引用和展示的真实建筑实践讲述了建筑师在如同巨大的城市化“布景”般的时空框架中所采取的独特介入和演变策略,以及从中所产生的空间成果。泛化都市“瞬时遗址”活化以及建构包含社会、自然、时间、空间在内“全体性生态”是建筑师试图建构当下中国都市环境下的新建筑/空间话语和实践的两个重要议题。

在展开对城市的讨论前,有必要解释两种不同的欧洲古代文明的城市概念,它们分别来自两种城市原型:Polis和Urbs。Polis是古希腊以卫城为核心的城邦,建立在人和文化的基础上;Urbs则是古罗马带有城墙的城市,建立在军事目的和效率的基础上。这两种城市遵循着不同的发展模式。反映在城市形态上,卫城是不断累加建造的,故很少有对称或轴线;罗马帝国具有扩张性,不断征服周边的国家和地区,形成了效率和基础设施优先的方针,而方格网形平面最容易操作和满足各种功能要求,因此古罗马的城市大多规划设计成方格网形态。

在后来的历史进程中,尤其是进入工业文明时期后,古罗马的方格网城市作为一种效率优先的原型在全世界复制。今天我们的城市理论中所说的Urban,Urbanity在词源上就来自于古罗马的城市概念Urbs。相对应的古希腊的城市概念Polis更多来自于自由民或者公民的公共社会生活和人文精神,这是Polis也就是City这个概念的核心。与City对应的是Civitas, Citizen, Civic, Civilian这样一些概念和领域。

众所周知,各个时期的历史学家对古希腊文明都有着非常高的评价,把它称为人类文明史无可比拟的高峰。相比之下,古罗马的城市生活和精神世界相当狭窄,完全是享乐导向的。

总体上说,现代主义城市规划继承了古罗马城市的扩张型效率优先的模式和形态。

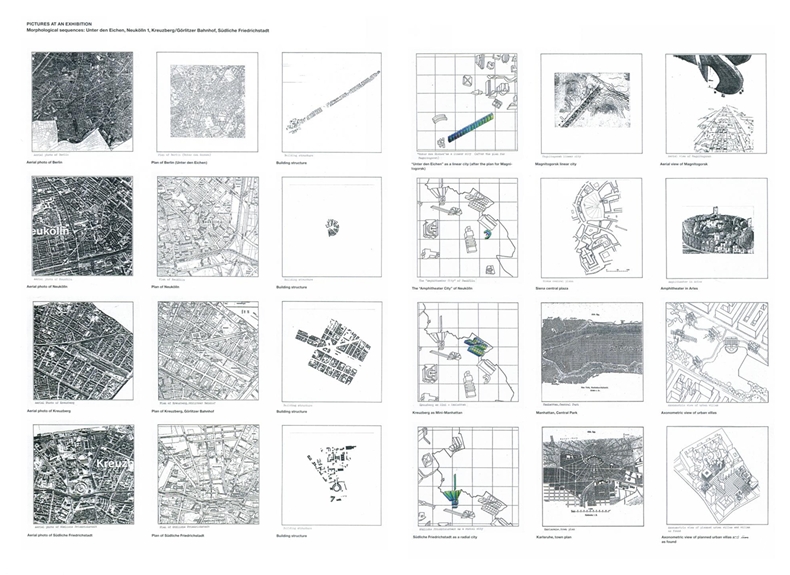

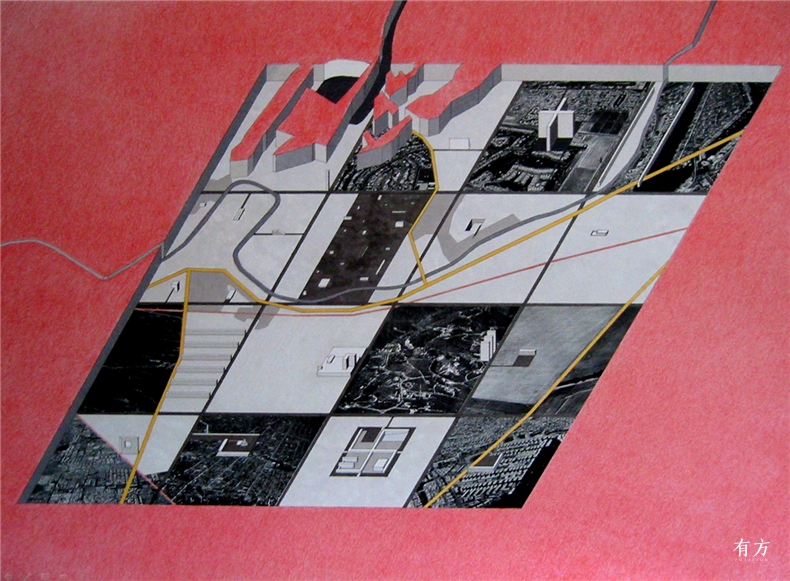

德国建筑师昂格尔斯(Oswald Mathias Ungers)1977年的城中之城:柏林绿色群岛方案提出了一个不同的方式,试图在现代技术及其对城市的影响和传统的精神之间建立起一种平衡。他建议除了一些传统街区和重要的古典城市建筑之外,把其余城市区域拆除,恢复为农业和旅游以及乡村形态的区域,从而把城市/乡村、自然/文化、技术/传统这些对立的领域结合起来。借助这个方案昂格尔斯还强调了建筑形式和城市空间句法的重要性和文化价值,从这个角度看,城中之城方案回到了古希腊城市的传统,那些保留下来彼此分离的街区就像是一个个孤立的卫城。

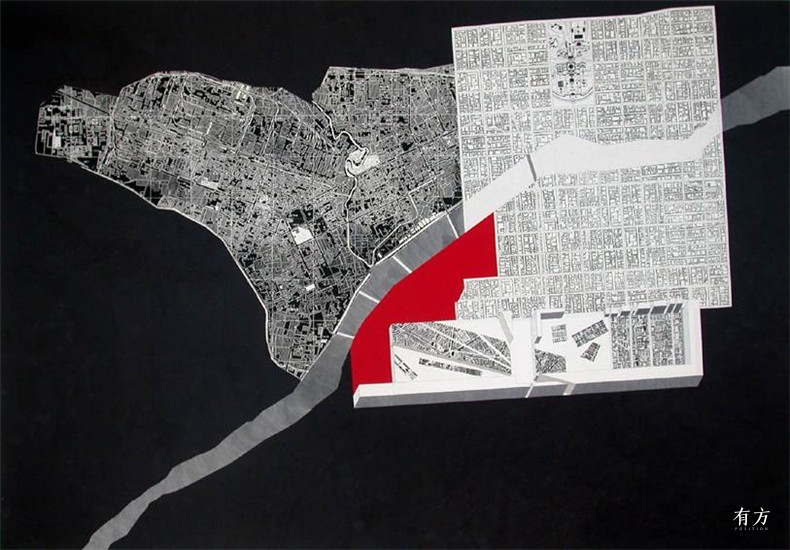

我在布鲁塞尔-根特-安特卫普三角城区方案中也应用了这样的思考方式:通过网格化的森林重新引入一种秩序,对抗无处不在的城市蔓延,用人工化的自然元素在城市的尺度上建立起一种文化的想象。最终形成森林网格与原有的城镇空间的并置和叠加,一些纪念碑和市政设施夹杂在方格网中间。

洛阳新城设计方案中则是代表了几种历史空间的不同城市片段的并置和拼贴。方案的中心拆除了一部分现有的城区,恢复了隋唐洛阳城的网格,在这片遗址上按照里坊的尺度建造底层高密度的合院住宅。新的洛阳城采用矩形平面,限定了城市的范围,与工业时期的城市隔河相望。这些城市空间的中心是一片森林。

对于巴西现代主义建筑,世人所熟知的是以尼迈耶为代表的一批里约建筑师——也被称为里约学派(Carioca School)——这一学派在1950年代末开始修建巴西利亚新首都的时候达到了最鼎盛时期,1960年代中期巴西利亚建成不久,巴西就开始了长达20多年的军事独裁统治,随之逐渐衰弱。国际建筑界对于此后巴西建筑发展几乎一无所知,直到1980年代中期巴西再民主化后才开始逐步了解。正是这样一个原因,诸多后来的优秀巴西建筑师少为人所知。

这一时期在圣保罗的一批建筑师开始对巴西早期现代主义建筑进行了自我批判,形成了后来被人们称为的圣保罗学派(Paulista School)。除了建筑语言和设计风格上的差异,两个学派对于建筑在社会中所扮演的角色,以及社会伦理和美学之间关系的思考和实践,都发生了巨大的转变。其原因一方面是源自战后国际大背景和建筑思潮,另一方面则是巴西社会现实生活在建筑上的折射。里约学派建筑师努力为巴西作为一个新兴国家创造一种新国家和民族的建筑文化象征和认同,形成了一种国家纪念主义建筑;随着巴西政治经济等现实条件的改变,圣保罗学派建筑师开始关注社会问题,关注建筑如何服务于大众和公民,从寻求宏大国族叙事到寻求大众(集体)认同。这一转变对于巴西建筑有着长远的影响和意义。

圣保罗学派的代表建筑师有若昂·巴蒂斯塔·比拉诺瓦·阿蒂加斯(JoãoBatista Vilanova Artigas), 丽娜·博·巴尔迪(Lina Bo Bardi),保罗·门德斯·达·洛查(Paulo Mendesda Rocha)等人。1950年代到1980年代间,他们所创作的作品中呈现出了诸多共同的建筑特点,这些特点从功能、材料、空间等方面对建筑的社会议题进行了回应。观察和研究这一时期巴西现代主义建筑的演变,可以看到巴西建筑现代性的一种巨大转变,这种转变显示出圣保罗建筑师积极地就社会现实问题所做出的反馈,也从一个侧面说明了现代性和个体建筑师之间互动的关系。

这样的一种转变为2000年后年青一代巴西建筑师抛弃宏大叙事和代言者的身份,以中介者和协调者介入设计奠定了基础。这批年轻的建筑师从建造者和使用者角度来重新审视建筑实践,而非从建筑历史、建筑批评,建筑媒体的意识形态角度来裁断建筑实践的意义,从而化解先验的意识形态观念,使设计者摆脱宏大的和普遍的概念的纠缠,将探索个性表达置于建筑实践层面,建筑价值层面通过使用者集体性的反馈和记忆得到体现,使建筑实践中个人和社会相悖的命题融合,将巴西建筑又一次推向了国际建筑界的前端。

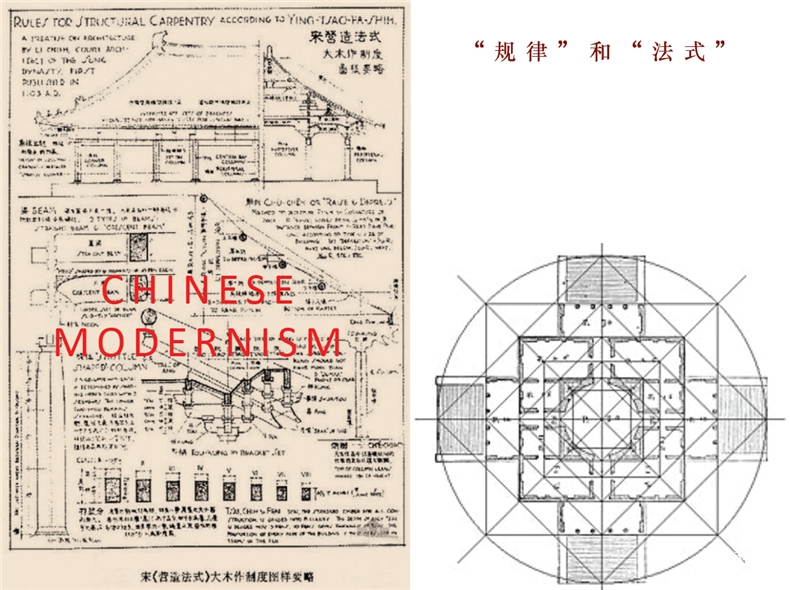

题目叫做“再塑中国现代主义的传统”,其实对这个题目我更感兴趣的是我们中国人——本土建筑师——是怎么看待现代主义的?并无“亲生父母”的现代主义为何能有一部历史?尤其对于中国这个很重视“传统”和“师承”的学术界来说,弄清这一点是非常有意义的。

中国的现代主义很显著的一个现象,就是它并不同步于西方建筑思潮的发展,有明显的“时差”和时序的错乱。虽然一直崇尚“进步”,中国建筑学的发端也亟需某种“传统”;另一方面,我们晚近的现代主义,对于20世纪西方建筑的借鉴却往往是“马后炮”的,这样就出现了既新又旧,既先锋又经典的“中国特色”的现代主义。

只有在这个语境中,或者说,在一种被曲解和扩大了的“现代”的意义上,中国当代建筑的意义才可以完美地呈现,这让现代建筑(从创作到被接受)的历史——哪怕是一部混乱的历史——从此变得可能。这种独特的历史学正是在非历史的努力中诞生的,当“建筑”变成“建筑学”,恰好是在它在被剥光衣服驱赶到一个抽象的领域里的时候,产生了各种各样的混淆,才变成一部“批判的历史”。

建筑学的演进不是基于简单的“模仿”(mimesis)而是基于交流和翻译,不依赖于教诲(didactic)而是辩证(dialectic)的,这种机制在让中国建筑迅速现代化的同时,也产生了三个相关的问题:是设计建筑,还是设计理念的图像?是“设计的原则”还仅仅是“原则性的设计”?作为个体的设计如何面对复数的现实?再塑中国现代主义的传统,某种程度上来说这是一个问题,而不是一个答案。

我们尚未进入一个成熟的现代社会,我们的社会充斥着伪现代性。因为在中国现代性中,一些基本价值观处于被阉割了的状态,被阉割了现代价值观的中国当代建筑实践只能是手段的炫耀,是谄媚的建筑学、自欺的建筑学和苟活的建筑学。有趣的是这一被阉割后的建筑学却成为了一种崇高的建筑学。

在中国,崇高的建筑学有两类,一类是服务国家宏大叙事的建筑学,用建筑构建国族认同和国家文化形象。另一类是拒绝为国家宏大叙事服务的一些建筑界精英,他们又掉入小叙事的陷阱。这些建筑师回避社会矛盾,躲在一些私人委托的项目中独善其身自娱自乐。这些精英小众化的设计成为这具布景社会没有锋芒的文化口红。在崇高的建筑学之外是普通建筑师的工作,他们基本陷入犬儒主义:深感无力,自暴自弃,虚无主义……

在此,我想是不是可以有一种抵抗或解放的建筑学?这种建筑学要坚持现代性中的一些重要价值观,这就需要我们不断地反思和扬弃现代性,这里我认为哲学家张志扬先生“语言两不性”的检测和防御机制,避免建筑思想掉入独断论或虚无主义的陷阱。

我希望在实践中实现的,是一种调动和唤醒身体感知的游戏,颠覆人们对空间的成见。在南宁规划馆等几个城市尺度的方案中,我消解象征权威的正立面,创造鼓励民众参与漫游的公共空间。在我看来,这种设计游戏成为了重回现代性的有力手段。

活在当代就是现代人么?城市建筑怎样演化而来?设计师该为发达城市锦上添花还是为发展中城市雪中送炭?大规模建造与拆除这样激进的变化,又会把我们带向何处?

城市议题可以从聚落上寻觅到基因。越靠近荒野大地,聚落也就越接近其初期状态。由生产促进的简单形态不停生长,最终发展为复杂的聚落。土地的重塑和水道的治理在这个过程中常常同步。对安全生活的庇护以及交换活动的逐步丰富,都呼吁着设计需要针对必要性和适应性。

轻量化设计是系统解决上述设计问题的一把密钥。它在震后重建和发展中区域的建造上发挥了很大价值。模块化和快速建造还可以与当地做法结合,吸收公众参与,居民对新建造体系自然产生集体认同。

回到会议主題现代性:它的特征是平等的,而非分化与层级固化的;它是科学的和可改良的,而非宗教般永恒正确;它通过沟通传承于民众间,而非自上而下强制推进。

现代性意味着不同视角的共存:使用者关注使用和选择,生产者关注演化与效率,建造者关注灵活轻便,管理者关注复制性、成本与时间。设计者需要遵循恰如其分,非常精密地安排与斡旋。就像为威尼斯双年展“斗室”项目名字所传递的:在冲突中碰撞出趣味,建筑师才能在博弈中获得授权。

版权声明:本文版权归有方所有。如需转载,请与有方新媒体中心取得联系。

上一篇:打造令人动心的生活方式:COLORFULL 昱景设计

下一篇:文森特·纳丁:从英雄到公民,规划师应有的角色转变 | 专访