作为我国著名建筑史学家、建筑美学家的侯幼彬先生,一生从事教学与研究工作。在《寻觅建筑之道》中,他以口述的形式,将自己与中国现代建筑史上绕不过的人物——梁思成、刘敦桢、陈志华等人就建筑上的轶事片段,娓娓道来,让后来者的我们,得以看到在那段特定历史时代里,他们在建筑这一学科的探索。

以下片段节选自《寻觅建筑之道》,由侯幼彬先生口述,他跟着刘敦桢先生参与编辑《中国建筑史》的经历,以及相关的过往点滴。

1962年10月出版的《中国建筑简史》,虽然标明是“高等学校教学用书”,实际上不是很对教学口径。篇幅也太大,不很适用。因此,当时的建筑工程部教材办公室想委讬刘敦桢先生主编一部《中国建筑史》教材。在这个背景下,1964年3月,在南京召开了建筑史统一教学大纲会议。会上成立了《中国建筑史》参考教材编写小组。由刘敦桢先生任主编。刘先生基于当时的形势,决定组成集体编写班子。他从全国各校中建史教师中挑选了同济大学的喻维国、哈尔滨建工学院的我和华南工学院的陆元鼎三人,分别参加编写教材的古代、近代和现代三篇。这样,我就幸运地进入了刘敦桢先生主持的这个编写班子。

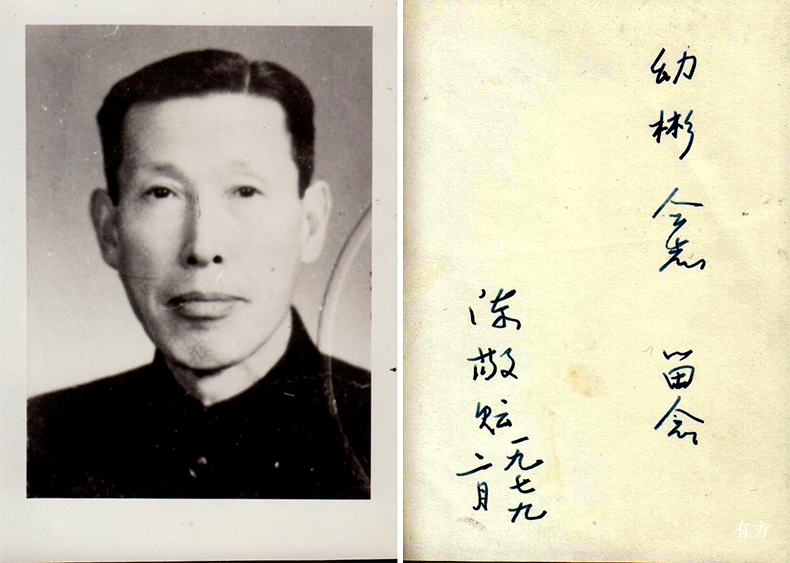

这张刘敦桢先生的照片,是刘先生的夫人陈敬师母送给我的,照片背面有刘师母的签名,分外珍贵

应该说,这是我第三次跟随刘先生学步写史。第一次是在北京建研院历史室,参编“三史”中的《中国近代建筑史》初稿;第二次也是在北京建研院历史室,参编《中国建筑简史》的第二册《中国近代建筑简史》。这两本书的编写,都是在历史室主任梁思成、刘敦桢先生的领导下进行的。当时的人很多,我并没有机会多接触刘先生。这回可好了,算是真正有机会贴近刘先生了。

这是1964年的春天,当时编写教材的大环境是十分严峻的。这时候正闹着设计革命,又闹着教育革命,接下来更是“清思想、清政治、清组织、清经济”的“四清”运动,“阶级斗争”的弦绷得紧紧的。编写小组成立之后,刘先生就领着我们一次次地“务虚”。先后修订了4次教学大纲,组织了两次讨论会。我们对书稿的立论行文都格外小心翼翼。大家都提心吊胆,生怕写出来的东西成了被批判的“毒草”。当时刘先生承受的压力之大是可想而知的。刘先生对教材的编写,反复强调了两点:一是“突出政治”;二是贯彻毛主席所说的“少而精”。对于突出政治,我们当时在工作小结中曾经提到:“力求做到站在无产阶级立场,从六亿人民出发,以建筑中反映的统治阶级的意识形态为主要对象,进行一分为二的分析批判”。对于“少而精”原则,我们也做了极度的努力,书稿文字控制在20万字以内,图版数量限定在80幅左右。可以说,从刘先生到我们每一个成员,都是极力地紧跟形势,兢兢业业地投入。

写史大环境如此严峻,没想到的是,我们的写史小环境却是非常非常的优越。也许是因为刘先生是学部委员,挺有威望。在刘先生的通力安排下,1965年秋天,我们竟能奇迹般地从各自的“革命前线”脱出身来,聚集到南京,在刘先生身边展开了四个多月的集中写作。

南京工学院建筑系有一间面积很大的“建筑历史资料室”,刘先生给我们配了钥匙,让我们晚上可以自由出入。资料室的图书也允许我们带回宿舍读阅,只要在“借书卡”上自行登记即可。在我看来,这里有关中国建筑的藏书可以说是应有尽有,我像做梦似的进入了想像中的建筑史书藉的海洋,我几乎每天晚上都美美地扑在书堆上,如饥似渴地翻阅。

那一阵,编写教材大概是刘先生排在首位的工作,他几乎是全力以赴。我的印象里好像每天都能见到他到我们的工作室来。有一天,刘先生突然宣布要给我们这几个人讲一些专题。这真让我们喜出望外。这样,大约每隔十天左右,我们就能听到刘先生讲一次课。刘先生主要讲他对中国建筑史学科方方面面的思索。刘先生说他讲这些也是要花时间备课的,但备课的过程就是对零散的思索进行梳理的过程,是值得做也是应该做的。

刘先生不仅给我们讲专题,更多的是日常的“漫谈”。每次刘先生来到工作室,我们就聚拢到他身边,他就一边议论我们的写作,一边即兴地漫谈。我的感觉是,刘先生每天都在不停地思索。他前一天思索的,到第二天见到我们时,就不停地跟我们说。这里面有的是与教材有关的思索,更多的是与教材无直接关联的。刘先的这种漫谈,谈的是中建史学科的纵纵横横、点点滴滴,是零散的、片段的、随机的、即兴的信息碎片。我们当时都有一个共同的感受,刘先生的漫谈就是给我们发送信息碎片。刘先生说的这些片言只语,都是饱含学术价值的,都有很高的含金量,是非常珍贵的。我们都特别爱听,也特受启廸。可惜的是我那时候还不懂得应该及时记录、及时整理,以为都能记得,其实那么多、那么丰富的精彩碎片后来都淡忘了,绝大部分都像潜移默化似地无影无踪地融入我的认知,弄不清信息源了。只有个别的碎片我曾经加以引伸的得以牢牢地记住。关于中国建筑用砖的事就属于这情况。刘先生曾跟我们说,红砖的品质低,灰砖的品质高,按理说是先发展红砖,再进一步发展青砖。但中国建筑用砖却是一步到位,一开始就直接用青砖。这里的原因是中国的原始制陶已经历过从低级红陶演进到高级灰陶的历程,制砖吸取了制陶的工艺成果。我当时记住了刘先生说的这个碎片信息。到了1976年中国科学院自然科学史研究所组织编写《中国古代建筑技术史》,我和当时也在我们教研室任教的陶友松分工撰写瓦和砖的制作技术。我和他一起调研,我跟他说了刘敦桢先生关于青砖的这一席话。我们就注意制陶与制砖瓦的关联,弄明白了仰韶文化的红陶是在氧化焰(即空气充足的条件下燃烧的火焰)中烧成的。龙山文化的灰陶是先经氧化焰燃烧,再用还原焰(即空气不足的条件下燃烧的火焰)“炝窑”后烧成的。中国建筑的使用青砖青瓦,正是继承了龙山文化灰陶工艺传统而形成的。我们把这一点分别写入了这部《中国古代建筑技术史》的用砖、用瓦技术中。我在瓦的制作技术这一节中,还特地提到沣东洛水村陶窑的遗存中,盂、罐、豆、鬲等陶器碎片和瓦块相互掺杂,表明到西周晚期,瓦还是在陶窑内焙烧,制瓦和制陶还没有分家。这都是受益于刘敦桢先生的点拨。有意思的是,到了现代,中国的砖又改成用红砖了。这是为什么呢?刘先生当时说,这是因为对砖的认识提高了,知道用砖砌墙,红砖的品质已足以承担,就返回来采用工艺简易的红砖。这件事,曾经让我觉得特有趣,原来中国建筑用砖借鉴了制陶工艺,越过了红砖,一步就直接迈进青砖。哪想到,这一步原本是没必要“越”过的,为此绕了一圈的弯路,历史给我国的制砖开了一个两千年的大玩笑。

我分工写的是中国近代建筑部分。这时候我对中国近代建筑的掌握仍然是皮毛的。上两次编中国近代建筑史,主要忙的是务虚的事,思考的是如何把“阶级斗争为纲”贯穿到近代建筑历史分期、演进脉络的梳理和建筑背景、建筑思潮的评析,做的是一种“软”加工、“软”处理。这次编教材,“阶级斗争”的弦绷得更紧,当然干的还是这种“软”加工、“软”处理,而且是更加强调“突出政治”的负面指向的“软”加工、“软”处理。我当时的认识水平并没有意识到“突出政治”、“阶级斗争为纲”是负面指向,还以与是正面的,真心实意地想努力跟上这个形势。

这时候的我,仍然是“身在曹营身在汉”。自己写的是近代建筑,而关注的、感兴趣的还是古代建筑。恰巧,刘敦桢先生想的、关注的也都是古代建筑。他给我们讲的专题,是古代建筑,日常漫谈的也是古代建筑。因此在近代建筑方面,我这段时间并没有多大长进。我曾经跟刘先生提起过,很想访问一下近代有影响的前辈建筑师,刘先生曾经在给我的信里说:“你能南来参观实物,并访问杨廷宝、童寯、赵深、陈植等老前辈,了解过去建筑界情况,我认为是必要的”。等到我集中到南京写史时,刘先生就让我挤出时间去访问。对赵深、陈植、董大酉三位先生他还特地郑重地亲笔写了介绍信。这对我来说,是一次极好机会的高端采访。除了童寯先生,因为我的胆怯,一直没敢登门外,这一位位显赫的大师都很热情地接待了我。可惜的是当时大环境的冲击,使得老先生都不想多说,我当时也提不出有深度的、或巧妙地避开敏感问题来采访,因此采访的内容都己淡忘了。只有对董大酉先生的采访留下了深深的记忆。

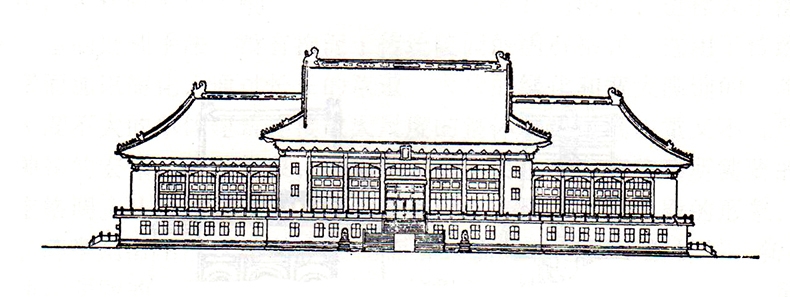

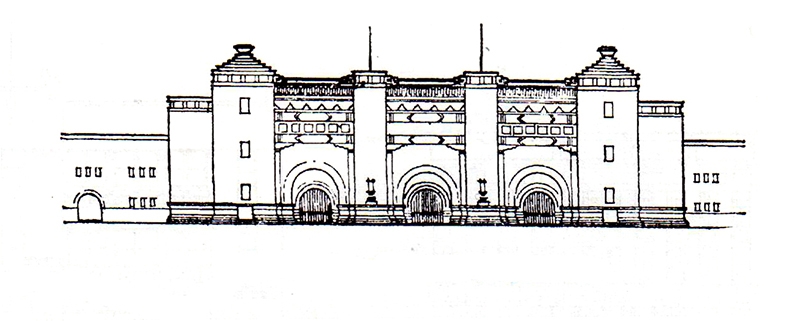

董大酉先生那时候是浙江省建筑设计院的总工程师,他家住在杭州。他的大名是我上初中时就知道的。我在南京上初中时,每天上学、放学都要路过大光路的一处工地,这工地围墙上就写着一层楼那么高的9个大字:“董大酉建筑师事务所”。我当时觉得这样的建筑师好神气哦。想不到这次我会有缘去拜访他。我记得那天我到他家中,递上刘敦桢先生的介绍信。这位老先生.好像是很威严的,他正忙着什么。看了刘先生的信后,我没想到的是,他居然跟我说:“我现在头脑里乱得很,还跳不出来。这样吧,你先跟我一起谈我的事,我再跟你一起谈你的事”。原来老先生这时候正在设计西湖周边一处山体的宾馆,甲方要求的容量大,老先生的设计方案规划部门认为体量太大,有碍西湖观瞻,这弄得老先生很苦恼。老先生让我看他的设计,谈谈我的看法。这下子可把我难住了,究竟这个西湖山体里,配置多大尺度的建筑算是合适的,我哪有这水平来判断。情急之中我想到了塔,我就对老先生说,中国人的建塔遇到过这问题,楼阁式塔采取强化塔身分层的做法,密檐式塔采取层层密檐的做法,都是打碎整体,把大的绝对尺度转化成小的相对尺度。这句话真的让老先生听进去了,他说这是个可行的思路。这样,老先生就转过来聊我的采访了。没想到很威严的老先生聊起来还很幽默。他跟我说了一段设计大屋顶的趣闻。他说,他当时在设计带大屋顶的上海市政府大厦时,为了不在屋顶上露出烟囱,只好把烟囱隐藏在正脊两端的正吻内。设计时觉得这样做很巧妙,颇为得意;没想到建成后,烟从堂堂的市政府大厦的正吻口中冒出来,显得不伦不类,而且黑烟很快就染脏了正吻,弄得很狼狈。后来在设计上海江湾体育场时就吸取教训,把烟囱安置在正面墩台的顶部。为了适于冒烟,特地把墩台顶部饰物做成香炉状,让烟从香炉中冒出,而且把香炉做成古铜色,也不怕黑烟熏脏了。老先生说这也萛是一种无奈的探索吧。我当时就意识到,这是一条极有价值的信息,生动地透露出近代新建筑套用旧形式的矛盾,是中国近代建筑中的一个典型事例的典型细节。当我调研返回南京,把这件趣事告诉刘敦桢先生时,也引得刘先生哈哈大笑。

在刘敦桢先生身边写史,还有过几次刘先生领着我们外出参观的事。一次是在南京,刘先生领着我们全组人马去看南京瞻园。这个瞻园是明代功臣徐达后代的花园,刘先生从1958年开始,花了几年时间陆续做了瞻园的精心修复。这一天,跟着刘先生在瞻园漫步,我们津津有味地听刘先生讲述瞻园修复中涉及的山石、水洞、亭廊、花木的创意构思和施工做法。也正是这一天,在走到一处曲廊时,刘先生不经意地对沿墙曲廊源起于廊顶排水的事给我们作了讲解,给了我深深的触动和启迪。这事我在本书的“博采众软”一节中把它作为一次重要的“软”启迪写进去了。还是这一天,有一件不能不说的事,那就是刘先生和我们一起拍了一张重要的照片,背景是瞻园的叠石。这是有准确日期的、和刘先生一起照的唯一的一张相片,特别地珍贵。刘先生带领我们外出参观,并非独此一次。早在编写组刚成立,我们都集中在北京修订教材大纲时,刘先生就已经有过几次带领我们参观的事。记得有一次是去北京故宫,请故宫博物院的副院长单士元先生领着我们参观当时还没开放的“乾隆花园”。有一次是去中央工艺美术学院,去看那儿收藏的明代家具。这时候,李婉贞正好住在工艺美院单身宿舍里的一个单间,也就算是我们在北京的家。难得刘先生来到工艺美院,我就请刘先生和大家先到我家坐坐。那天正是酷暑大热,大家在我家吃了解渴的西瓜。这是我最感荣幸的一件事,居然刘先生能光临寒舍。还有一次是刘先生领着我们去看望王世襄先生。刘先生说让我们去开开眼界。王世襄先生住在芳嘉园小院,同院住的还有美术界老前辈张光宇先生和美术界两位名家黄苗子、郁风夫妇。王先生住在北屋三间。让我们大为惊讶的是,满满三间居室所用的床、桌、几、椅、箱、柜,几乎全部都是他自己收藏的珍贵明代家具。它们既使用着,也拥挤地堆置着。这是我第一次这么集中地接触到明式家具。看到了明式家具才知道明式家具原来是这样的洗练、简约、秀美,马上对痴迷明式家具的王世襄先生大大地起敬,也为他居然只剩下这么三间居室来堆置藏品而心酸。从这以后我就关注上这位王先生。后来看到他写的明式家具文章,他居然能把明式家具列出简练、淳朴、厚拙、凝重、雄伟、圆浑、沉穆、秾华、文绮、妍秀、劲挺、柔婉、空灵、玲珑、典雅、清新“十六品”和繁琐、赘复、臃肿、滯郁、纤巧、悖谬、失位、俚俗“八病”,让我对王先生艺术见识之高、鉴赏之深、体味之细佩服至极。家具与建筑是相通的,我们真应该像王先生细品家具那样去细品建筑。后来更了解到王先生有一位了不起的夫人袁荃猷,她是一位搞音乐的古琴家,擅长国画,还会剪纸。她曾经自创自剪了一幅《大树图》,祝贺世襄先生的80大寿。这幅枝繁叶茂的大树上,镶嵌着世襄先生喜好的家具、玩物和撰写的杂稿大著,涵括了世襄先生的一生情趣和主要成就。我觉得这应该算得上是学者伉俪无以复加的、最高档次的生日贺礼。我回想起当日拜访世襄先生的家,怎么对他的夫人没有留下印象呢,也许是那天这位夫人没在家吧。我由此很感触地想到,这就是刘敦桢先生的朋友圈呀。不由得想起了“陋室铭”中的那句话:“谈笑有鸿儒,往来无白丁”。

跟随刘敦桢先生写史的这段美好日子里,还应该提到两件事。一件是关于刘先生让我们转录《营造法式》校勘本的事。1934年4月,刘先生曾与谢刚主、单士元两位先生,以石印丁本校核故宫抄本。难得的是,刘先生这次竟然把他校勘的这部《营造法式》,主动交给喻维国转录。喻维国大喜过望,就在他自己的一部陶本《营造法式》上认真地抄录。喻维国建议我也转录,刘先生也同意。我兴高采烈地从上海买来一部“万有文库”本的《营造法式》,也和喻维国一起,挤出时间细细地抄录。喻维国和我都深深地感觉,这个抄录的过程,就是沐浴着刘先生关爱的幸福过程。刘先生看着我们转录,高兴地说:“这样很好。这不仅便于你们研究,也有利于校勘本的保存。有了几套校勘本,就不至于丢失淹没了”。另一件事是刘先生、刘师母给我们送鸡蛋烧肉的事。1965年的南京,市面上猪肉货源过剩,政府动员市民多买肉,大家戏称为“吃爱国肉”。刘先生家也买了很多猪肉,先生和师母陈敬先生就商定了请我们吃肉。我记得很清楚,刘师母烧了一大锅肉,还加上鸡蛋、冬笋等一起煮,味道十分鲜美。当喻维国从刘先生家把一大锅肉端到我们工作的研究室时,大家都好一阵地欢欣雀跃。那天,陆元鼎、喻维国、杨道明、杜顺宝和我都在场,也可能还有别人。我们把它视为一次最难忘的写史会餐。1977年,喻维国在《东南大学建筑系成立七十周年纪念专集》上撰写的纪念文章中,满怀深情地记述了这回事。2000年,我在《建筑百家回忆录》写的回忆文章中,也满怀深情地记述了这事。有趣的是,在我写到这件事时,《建筑百家回忆录》的主编杨永生先生特地添加了一条“注”:“2000年3月24日,陆元鼎先生与本书编者杨永生在广州共餐时,陆先生还提起这件事。刘业、陶郅也在场”。的确,在喻、陆、我三个人的心中,在刘敦桢先生身边编教材的一桩桩往事是永远不会忘怀的,它让我们深深地怀念那段特殊的日子。

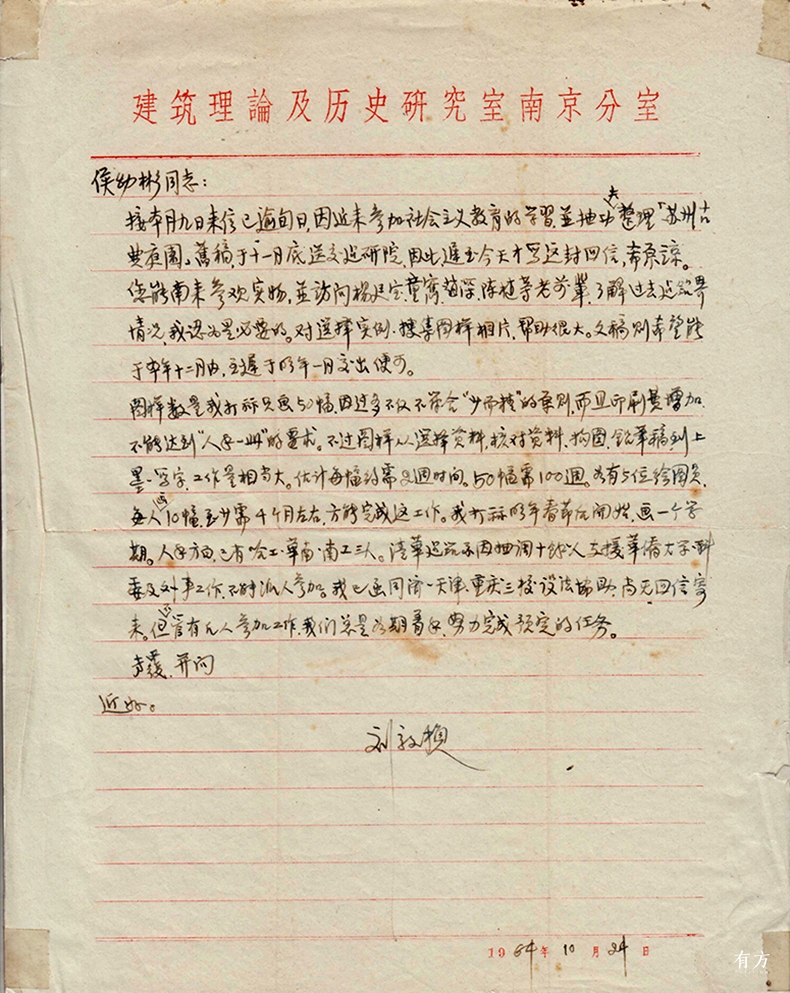

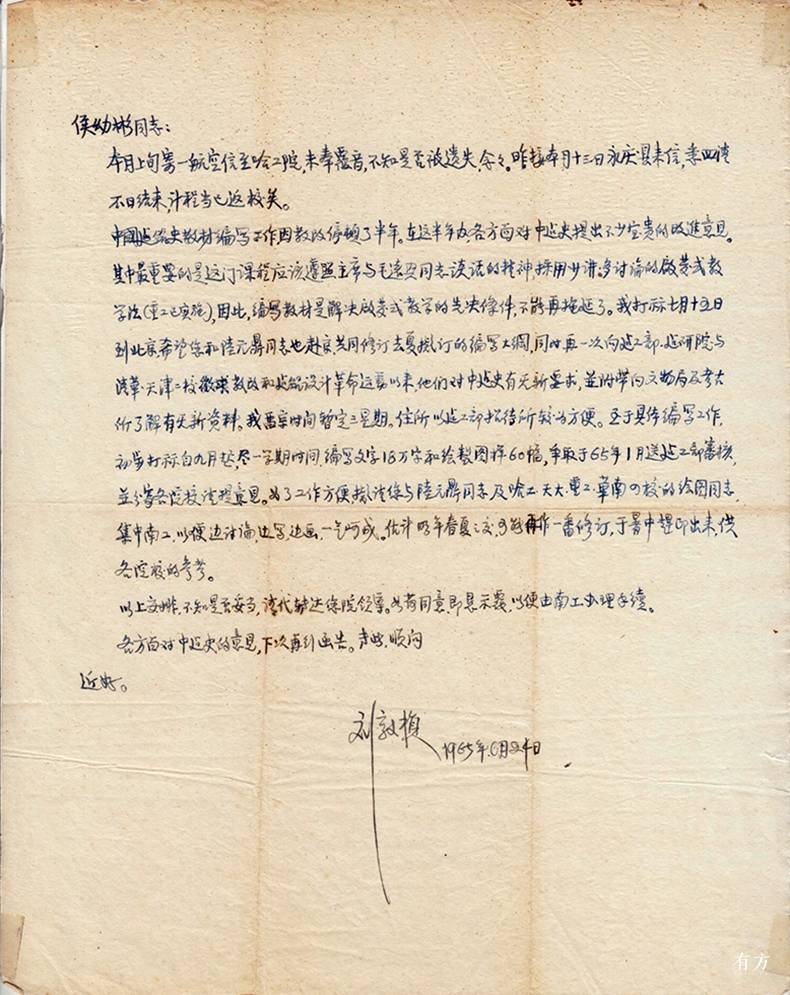

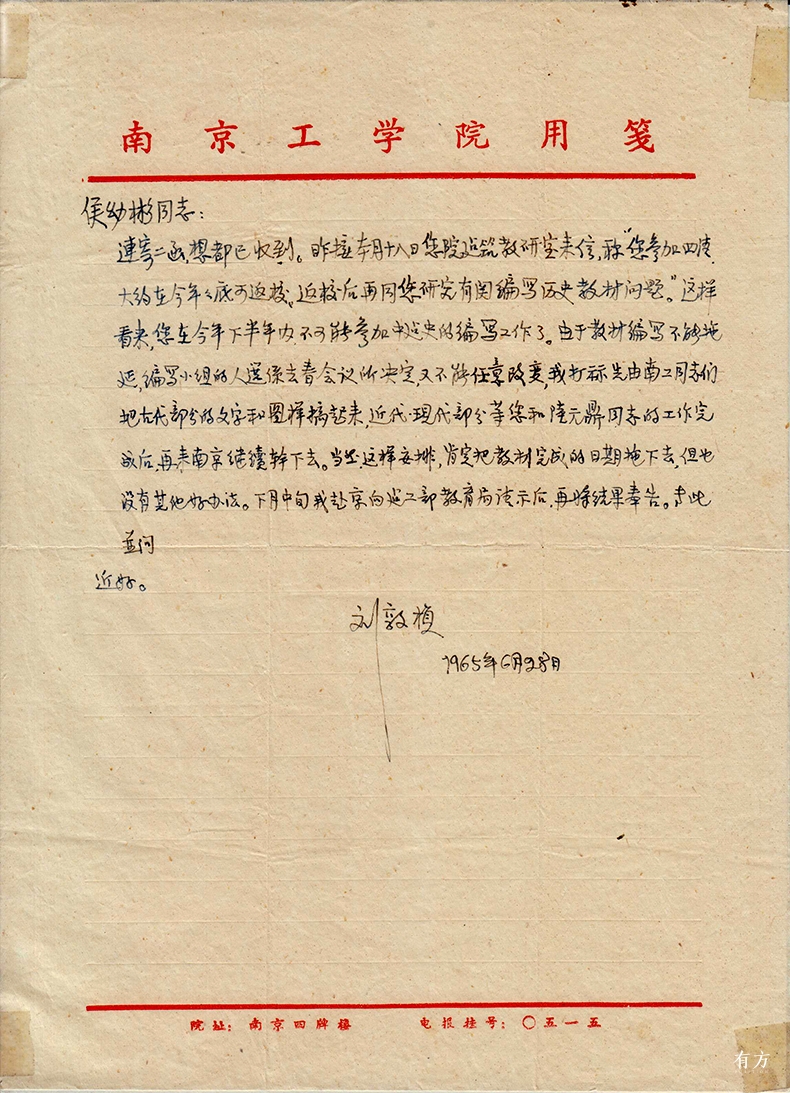

跟随刘先生编写《中国建筑史》教材期间,刘先生先后和我通了9封信。第一封信是1964年10月24日写的,最后一封信是1966年3月4日写的。除了一封工作小结和另一封篇幅太长,是由乐卫忠先生代为复写的外,每封信刘先生都是亲笔写得工工整整的,如今都成了我的珍藏。

刘先生领着我们写的这本书,到1966年3月,书稿即将完成时.文化大革命也就要开始了,教材编写当然就这样不了了之。

这一年半跟随刘先生学步写史,编写的成果是不重要的。书没有出版,集中在刘先生那儿的书稿大概也早己湮没,我自己也没有底稿留存,整个成果归零。按照“突出政治”、“阶级斗争为纲”编写的成果,倒也是应该归零。但是这个跟随刘敦桢先生写史的过程,对于我来说,却是非常非常重要的。它让我接触到刘敦桢先生这样一位导师。这时候的刘先生应该说是站在中国建筑史学科的顶峰。他在不停地思索,思索着学科的纵纵横横。赶上编写教材,他就把自己顶尖级的学术见解和最新思索,一股脑儿,通过专题讲课、通过漫谈、通过讨论,毫无保留地端给我们这些年轻的后辈。我当时的感觉是,刘先生牵着我们这些建筑学子稚嫩的手,不仅把我们引进学科的大门,而且尽力让我们触及学科的深层。对我来说,这一年半,特别是在刘先生身边的四个多月,是金色的岁月。这段时间,我像是经历了一次超级的进修。我的近代建筑,仍做着负面指向的“软”处理,并无长进;但是我的古代建筑,却成了主修科目,让我好像入了门槛,好像有了初步积淀,好像知道了有哪些应该思索和怎样思索,自我感觉是迈进了对我的成长至关重要的一步。

版权声明:本文节选自《寻觅建筑之道》,已获授权,版权归来源机构所有。

上一篇:梁思成先生改稿|侯幼彬口述史

下一篇:让孩子奔跑起来:莱佛士幼儿园及早教中心 / 空格建筑