编者按:佛罗伦萨是意大利文艺复兴名城,这座城市除了给我们以美的震撼之外,在历史建筑保护、城市新旧融合等方面,也给我们带来许多启示。现在,我们是否到了应该向佛罗伦萨学习的时候?

去过佛罗伦萨很多次。

第一次到达这座城的时候是黄昏,出了佛罗伦萨新圣母火车站回看,这是一个低调的,水平延展的建筑,为了不抢了广场对面著名的新圣母大殿修道院和钟楼(Santa Maria Novella)的风头甘屈谦卑之姿,只有大约4层楼的高度。建筑材料也使用了佛罗伦萨经典的“Pietraforte”石材(即强石,黄褐色,一种砂岩,后文还会详细说明),与新圣母大殿后部的修道院和钟楼的材料相呼应。

夕阳西下,暮光斜打在两座建筑上,似乎发生着穿越五百年时空的对话。这让我突然对这座城市的气氛十分喜欢,有文化的人都谦卑,大概有文化的建筑也是这样吧。

人们以“百花之城”“阿诺河旁的雅典”(Athens on the Ao)来赞美佛罗伦萨,文人墨客留下太多太多的诗篇和故事,艺术家留下太多的雕塑和壁画。

这座城,是一股携带着文化宝藏的洪流,须细细分辨才能看到那些伟人在佛罗伦萨的影子:得了单相思的但丁、夜观天象的伽利略、油灯下奋笔疾书的马基雅弗利、在羊皮纸或墙壁上涂涂画画的乔托、波提切利、伯鲁乃列斯基、达芬奇、米开朗基罗和多纳泰罗等等。在这座城市的历史长河中,包含了太多太多人类群星闪耀的时刻。

先贤总是无意间增加了城市文化的厚重感,在一木一石中让后人瞥见。

1221年,天主教圣徒、圣方济各会创立者圣方济各(San Francesco d’Assisi)沿着卡西亚古道(Via Cassia,修建于古罗马时期,连接罗马与佛罗伦萨的“罗马大道”)来到佛罗伦萨布道,他的追随者在他行医修行之处建立圣十字大教堂,后来历经数百年,发展为现在的规模。

坐落于佛罗伦萨老城区的圣十字大教堂(Basilica di Santa Croce),建筑本身是意大利哥特式建筑的代表,位于院落中的巴齐礼拜堂(Cappella dei Pazzi)由文艺复兴建筑师伯鲁乃列斯基设计建造(其立面于1837到1863年间被翻新为新哥特式)。它被人们称作“意大利荣光的神庙”(Tempio dell’Itale glorie),很多著名的意大利人埋骨于此,如建筑师阿尔伯蒂、雕塑家吉尔贝蒂(“天堂之门”的作者)、艺术大师米开朗基罗、科学家伽利略、哲学家马基雅弗利、音乐家罗西尼、物理学家马可尼(1909年诺贝尔物理学奖得主)、诗人乌戈·福斯科洛(Ugo Foscolo)、还有伟大诗人但丁和物理学家费米(1938年诺贝尔物理学奖得主,“原子能之父”)的衣冠冢。

乌戈·福斯科洛在其著名长诗《墓地哀思》中,描述了圣十字大教堂先贤祠给他的心灵震撼:

ma più beata che in un tempio accolte serbi l''itale glorie.

“何其幸运,一座神庙迎来了这么多属于意大利的荣光。”

——《墓地哀思》(Dei Seporcri),1807

“而当我想到佛罗伦萨的时候,就仿佛是想到一座散发出神奇的香味,类似一个花冠的城市,因为它被称之为百合花之城,而它的大教堂就叫做圣母百花。”

——《追忆似水年华》,马塞尔·普鲁斯特

欧洲人尚权势,重血统,敬畏贵族。多数欧洲的纹章上要么是鹰,要么是雄狮,象征霸权和力量。而佛罗伦萨的纹章是红色百合花(佛罗伦萨百合,“Il giglio di Firenze”),给这座城市增添了一丝浪漫和自由气息。

传说公元前59年,罗马人在此地建城,每年为了迎接春天的到来都会为春天女神芙洛拉(la dea Flora)举行庆典,全城欢庆,春天女神芙洛拉的名字Flora源于拉丁文单词Flos——“花”。后来以此作为城市的名字,城市纹章也选用百合花。

到了中世纪,随着羊毛纺织的发展和面向全欧洲出口市场的打开,佛罗伦萨成为当时欧洲最重要的经济中心。优质的佛罗伦萨毛呢成为亚欧非三大洲市场的抢手货,野心勃勃的佛罗伦萨商人甚至从英格兰牧羊人手中直接进口羊毛以降低成本。

大量城市财富的积累和资本聚集为银行家提供了广阔的舞台,他们开始铸造自己的硬通货——弗洛林(Fiorino)。1252年,对后世影响力巨大的弗洛林金币被铸造,而刻在货币正面的图案,还是百合花。

弗洛林金币,自铸造之日起通行欧洲近四百年,借助佛罗伦萨银行家遍布欧洲各大城市的银行,24k足金和23.5克稳定品质,正面施洗约翰背面佛罗伦萨百合,全欧畅行无阻,所谓执此硬货,心中不慌。

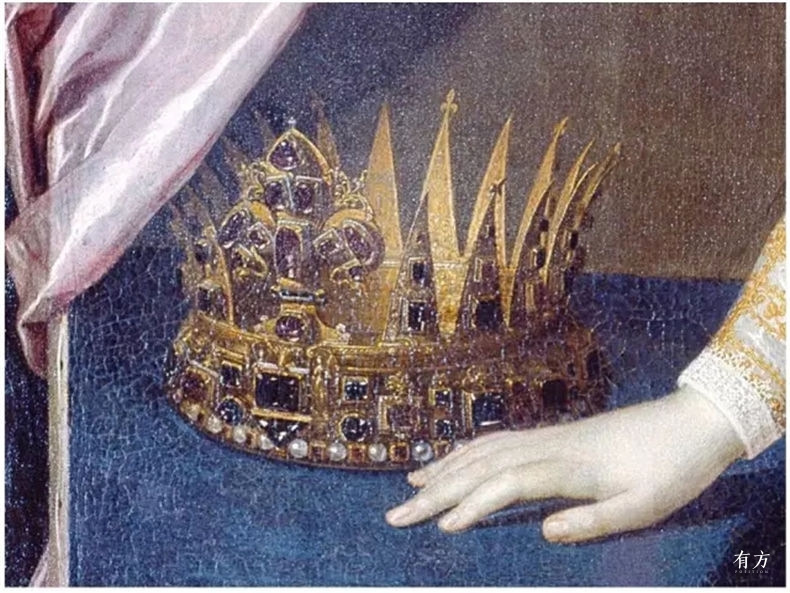

“佛罗伦萨百合”作为城市的标志也被铸造在托斯卡纳大公和公爵夫人的王冠之上。

我曾在一个冬天的清晨触摸圣劳伦佐大教堂粗糙的黄砂岩表皮,它的立面和我之前看到的教堂都不一样。完全裸露的石块,像搭积木一般堆叠成一个庞大的体量,甚至连正门上方的玫瑰窗都没打开。

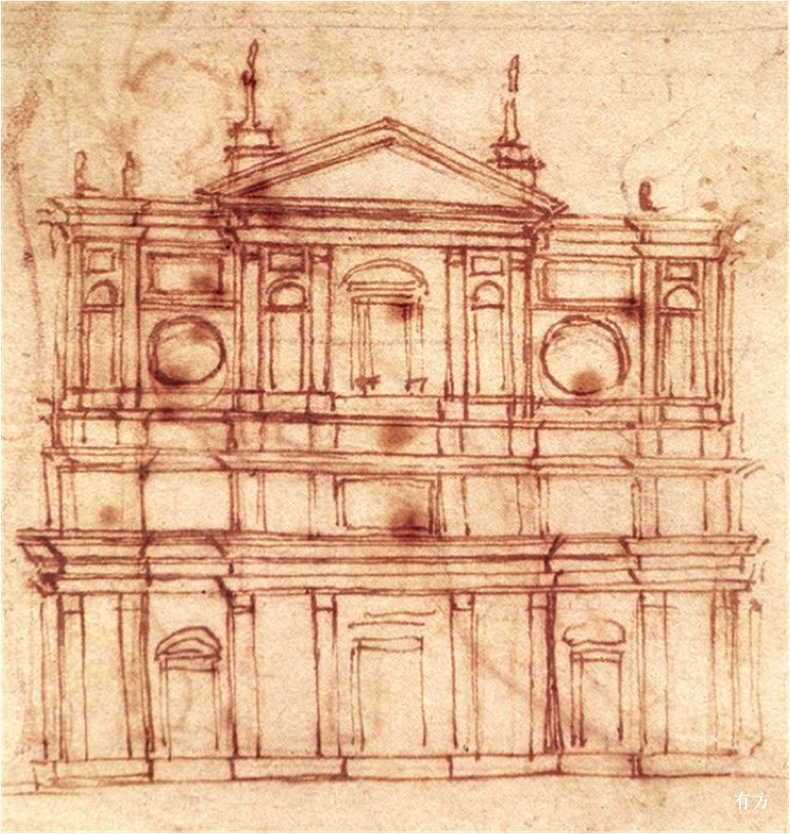

建筑方案由伯鲁乃列斯基设计于1461年,后来设计权几易度手,同原方案差别很大。1515年,米开朗基罗击败了竞争者拉斐尔等人赢得教堂的立面设计竞赛,可惜最后由于预算原因并没有实现。至今立面仍保持裸露。

500年来,主立面和它建立之初没什么差别。这座佛罗伦萨起源最早的教堂的台基、台阶和外墙壁磨损得厉害,可以清晰地看到墙壁脱落的部分、掉落的小碎屑。

后来才知道所谓“粗糙的黄褐色砂岩”其实成分不完全是砂岩,意大利语为“Pietraforte”,意为“强石,强力的石头”,是砂岩、天然混凝土组成的一种混合物。“强石”在受压强度上可谓名不虚传,每平方厘米能承受1400千克的压力,(另一种常用石材La Pietra Serena每平方厘米只能承受700千克压力)简直是石制建筑的完美材料。

由于佛罗伦萨周边的“强石”矿源非常丰富,从古罗马在佛罗伦萨建城之时起就开始被使用,佛城那些在建筑史上留下光辉形象的建筑差不多全部用了这种外表普通的当地材料建成,比如:托斯卡纳大公的居所旧宫(Palazzo Vecchio又名领主宫阙,Palazzo della Signoria),整个建筑都由强石砌筑而成,粗糙的肌理显示出沧桑而稳定的品质;由阿尔伯蒂设计,第一次奠定文艺复兴建筑立面檐柱比例的的鲁切拉宫(Palazzo Rucellai);以珠宝收藏和波波利花园闻名于世的碧提宫(Palazzo Pitti),粗糙的强石立面(刻意营造古代罗马建筑的气氛,all’antico风格)砖块厚度接近一米,尺寸巨大,人站在砖块显得非常渺小;伟大诗人但丁遇到过他一生都热烈单恋的美女贝雅特丽齐的老桥,结构全部由强石砌筑,其上部架空的走廊就是瓦萨里走廊,连接旧宫与碧提宫。

不但是府邸建筑,普通民居和城墙也几乎全部用强石建造。这种粗糙的石材在某种程度上甚至奠定了佛罗伦萨的底色、佛罗伦萨城历史的颜色。

另一种材料便是大理石。毫无疑问,佛罗伦萨的大理石镶嵌(Intarsio di marmo)技术被公认为世界第一,佛罗伦萨人传承了古罗马人的这项技术,镶嵌技术在美第奇家族统治佛罗伦萨期间达到顶峰。大到教堂和钟楼的表皮立面,小到住宅地板和墙壁的装饰乃至家具桌案,都堪称登峰造极。佛罗伦萨周边出产40多种大理石,有些材料还要用到产自中亚的青金石和玉髓。

大理石镶嵌技术只用于建筑立面,耗资巨大。不过效果和强石迥然不同。

粗糙者深沉厚重,精致者工艺绝伦。我们可以偏爱其中某一种形式,但是它们并无高下之分。在粗糙与精致之间,一座城市的风貌也就显现出来了:这是一种时间的堆积和积累,如同葡萄酒的酿造,芳香慢慢显现。这就是所谓文脉吧,用于延续城市空间文本的东西。

一座城市的气质和人一样,应该是冗杂的。新建筑与旧建筑共存,街道尺度多样,不同的人生活其中,冗杂在一定程度上表现了空间的真实性和丰富性。

冢本由晴《东京制造》(2001)里面说:“东京并不是只有我们在杂志中看到的高大上的一面,东京是混沌而有活力的,拥有丰富的尺度、类型和层层嵌套的环境单元。”

文丘里说过:“建筑学应该涉及到建筑的社会和历史之间的关联,”对于当下的中国来说,这尤为重要,单一的政治和意识形态可能让我们的建筑也趋于单一的形态(往往是领导者的个人意志拥有决定权),群众几乎丧失了自主设计建造的权利,而将其变为了一种自下而上的诉求。

王澍:“如果你谈自然的建造,从文化的角度它到底意味着什么?很多人说它就意味着要讨论中国的传统,中国最迷人之处在于丰富性、多样性、差异性。”(2016年12月中国建筑传媒奖上的发言)

美学的土壤逐渐干枯,传统的建筑逐渐消失时,或者仅仅将文化与消费直接挂钩,对于文化的延续来说是十分危险的。政治上文化复兴的口号和对古建筑的拆除,在当下的中国都在激烈而持续地发生着。

我们经常可以听到这样的例子:经历大拆大建之后新建的所谓“XX古镇”“XX古街”,实质上以古玩、茶楼、餐饮、旅游纪念品为支柱产业,让人很难找到“古”的影子;或者一座 “历史文化名城古城”将老城区的民居与街道进行拆除和填埋,新小区拔地而起,从平面图上看不到任何经历时间的有序扩展,给人一种罗马在一天之内建成,只需大笔一挥的豪迈之感。

“保护性拆迁”这种语义矛盾的词语被规划部门和开发商发明,这可是二战中德军都做不出来的事情。二战盟军反攻阶段,德国陆军元帅阿尔伯特·凯瑟琳(Albert Kesselring)为保护意大利古城罗马、佛罗伦萨不被盟军轰炸,宣布这两座城市为不设防的城市,主动从城中撤出军队,另外开辟战场,甚至枪决了一些洗劫意大利文物的德军士兵。

我们有权力去破坏一座古建筑吗?

建于辽代(1025年)天津宝坻寺三大士殿,1947年县长一声令下:“一座破庙,不如拆了造桥”,从此被拆;从半个世纪前壮丽的北京城墙到前些日子的上海静安区巨鹿路888号历史建筑被强拆,我们失去的还少吗?我们已经辜负了梁思成及中国营造学社的诸位学者,他们考察过的一些建筑,他们热爱的北京城墙,都没了;童雋抗战前考察的江南诸园林有一部分也空余旧址只剩平地,甚至难寻旧址。

历史建筑作为文明传承的重要载体,构成城市的基本单元,其重要性不言而喻。早在174年前的法国,建筑修复学的奠基人欧仁·维奥利特-勒-杜克(Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc,1814-1879)在主持巴黎圣母院的修复工作时写道:

“建筑修复面临着很多严重的问题和挑战……我们务必慎重,一举一动都可能造成对一座千百年建筑古迹的灾难性毁灭!”

——《巴黎圣母院修复工程》第一章:对于修复系统的基本思考

(Projet de restauration de Notre-Dame de Paris,1843)

现代建筑学发展百年来,各种运动此起彼伏,提示着人们对过去建筑学发展历程的反思和批判:

1972年,在当时现代主义建筑过于中规中矩,造成建筑的丰富性逐渐消失的时候,文丘里写成《向拉斯维加斯学习》,认为建筑学需要丰富与鲜活,需要其历史精神的寓意,需要与群众对话,奠定了后现代主义建筑的理论基础,虽然后现代建筑影响力有限,却使人们对现代主义进行了反思。

1978年,面对城市规模、高度、建筑密度的三重扩张和曼哈顿这种大都会摩天大楼的拔地而起,库哈斯《癫狂的纽约》出版,代言了一种高密度建筑群自发形成的“拥塞美学”,暗示了拥挤的、高密度的当代消费文化的来袭,一个摩天大楼时代的开启。

1988年,当城市建筑几乎全部由立方体和圆柱等简单几何体构成,一些先锋派建筑师要用他们流动的、抽象的、仿自然、破碎化的建筑表皮和形体去抵抗纯几何形体的枯燥单一,运用不可预测的、雕塑般的流动空间表现类似电影场景的连续变化,解放人的感官。纽约现代艺术博物馆举行了解构主义建筑展,盖里、扎哈、库哈斯、屈米、里伯斯金等人的作品在建筑界引起了激烈讨论,人们对解构主义逐渐接受,并间接推动了参数化制图软件的发展……

以上建筑运动的发起都不在中国,如今中国城市和建筑所面临的机遇和挑战却前所未有。我们的城市环境、城市景观、优秀建筑的数量和悠久的建筑文化、庞大数量的城市人口是不匹配的。

同样作为历史悠久的文明古国,现在,我们是否到了应该向佛罗伦萨学习的时候?

版权声明:本文由作者授权行走中的建筑学发表,禁止转载。

上一篇:德清新窗口:联合国地理信息论坛德清永久会址设计 / 浙江大学建筑设计研究院有限公司

下一篇:张昕:激活乡村暗夜,对松阳照明设计实践的阶段性回顾