丁垚:天津大学建筑学院副教授。

编者按:1937年夏天,梁思成一行人的现场探访,首次辨识、判断出佛光寺唐代殿堂。为纪念中国建筑学术史上这一极富传奇色彩且具有里程碑意义的事件,在发现佛光寺唐代建筑80周年之际,天津大学建筑学院副教授丁垚3年之后再次来到有方,继续为大家讲述佛光寺的传奇。以下为讲座全文及视频。

今天是7月1日,对于佛光寺的研究与发现而言,对于中国现代的建筑学术而言,都是一个很重要的日子。因为在80年前的今天,在五台山,梁思成、林徽因一行人开始了他们对佛光寺的第一天正式调查工作。

80年前的此时此刻,下午的3点半,梁思成正在佛光寺大殿的平闇天花之上,内心带着激动。一方面是因为看不见什么东西,但又期待发现什么东西;另一方面是在这同时又要让自己平静下来,因为科学的调查、测量、绘图等工作的需要。

在这一期《建筑学报》的“纪念佛光寺发现八十年”特集中,故宫博物院的王军老师有篇很重要的文章,他找到了一则关键的材料,让我们有可能把梁思成一行于1937年卢沟桥事变爆发前的那七天在佛光寺的工作时间框架确认下来。从6月最后一天的黄昏,梁思成一行人推开佛光寺的门开始,直到7月6日同样也是日暮时分,他们基本上把佛光寺内的重要古迹,包括建筑、佛塔、经幢都测量绘图完成。最后,7月7日的早晨离开佛光寺,前往台怀镇。

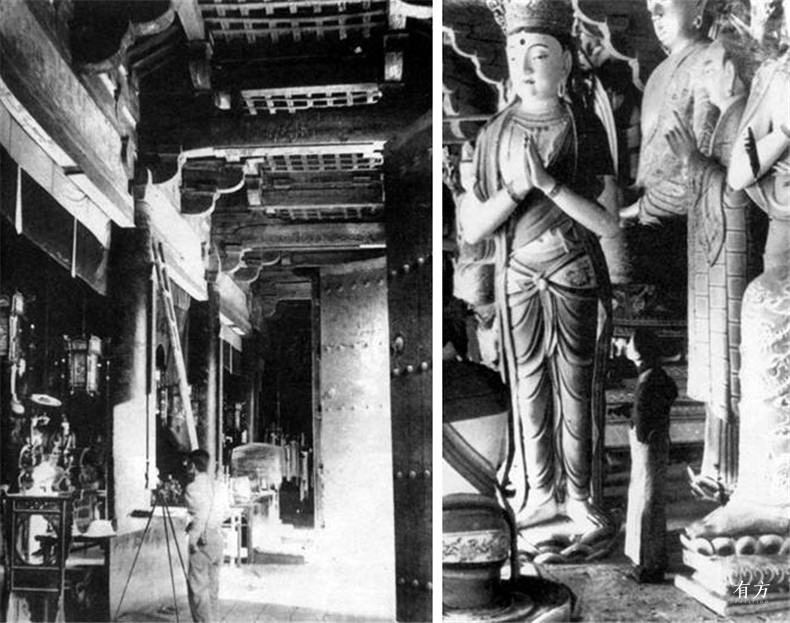

下面这张照片中,梁思成站在一个相机三脚架前,拍摄的时间应该是7月2或3日下午。在另一张照片中,林徽因正在佛坛之上菩萨像前仰望,拍摄的时间为7月3或4日的下午。

再把时间往前推到6月30日傍晚。梁思成他们推开佛光寺的门时,已经是黄昏。虽然有点灯光,但殿内光线依然比较昏暗。他们依稀分辨出的,是那34尊唐代的塑像。密度如此之大的佛像群体,可谓是前所未见。梁思成在后来的写作中对此的描述用了“forest”(森林)来描述眼前的佛像之林,他写道:“…rose before us like an enchanted deified forest”。

事实上,像敦煌莫高窟这样的唐代佛教艺术宝库中,也有很多唐代的壁画塑像,但是,在一个殿堂——单个完整的空间里——出现如此规模的“forest”,却是绝无仅有的。即使是在当时昏暗的光线下,佛像群反而呈现出了某种原初的唐时的观感,梁思成他们的激动之情也就不难体会了。虽然在此之前,梁思成他们曾经在资料文献里看到过日本学者小野玄妙、关野贞等人已经发表的一些佛光寺塑像的照片,以梁思成当时的学识,也已基本能够确定应是唐塑,但是现场带给人的震撼远非图像所能比拟。

如果把林徽因的那张黑白照片和后来拍的彩色照片拼贴在一起,可以看到身处佛像之林的她,当时正站在一尊头部比例很大的菩萨像之下。在林徽因背后的这一主尊,是双腿垂坐的弥勒像。林徽因所在的这一间的塑像,单从造型特征看来,也很特别。首先,向右两间佛像是盘腿坐,下方的佛座整个显露很完整,而这尊佛像的双腿垂了下来,这当然是拟人的状态,再加上佛衣,就把佛座差不多完全盖住了。这是和另外两间释迦、阿弥陀很不同的。同时,这坐姿的另一个结果是,由于垂下来的两条腿实际上成为相当突出的体量,占据了从比较低的地方——也就是人们正常瞻仰佛像的位置——看上去的空间效果,而我们知道,每间7尊像是一个整体,主尊是其中的主导因素,这间既然在弥勒像的下半佛座和垂足坐的部位有了这样的处理,那么两侧胁侍菩萨像就一定也做出了与右边两间明显不同的调整来配合这种差别。这是可想而知的,实际上也是如此,我们去现场就能明显发现这些处理。

在七年后的文章中,梁思成在评价佛光寺大殿内的斗栱时用了“秀健整丽”一词。他的这个描述很精彩,甚至可以说如同佛光寺大殿本身的设计那么精彩。这四个字的概括,得以牵引每个人心里的对佛光寺的思考。后人不知道当初设计建造佛光寺大殿的匠师们的名字,但可以带着“秀健整丽”的概括描述,去感受到他们曾有的最初创作时的思考。事实上,这里的处理是真正地用了做雕塑的方式来做建筑,处理建筑结构的造型,它是一个很精彩的设计。从柱顶到梁,并没有直接的接触,而是经历了一个过渡衔接——即是通常称为斗栱的部分。而正是这一部分,呈现出来最丰富的细节。

这里有一个插曲。我们现在一般认为奈良唐招提寺金堂是可以与佛光寺大殿相比的建筑。那么学术史上最早做这样比较的,其实不是发现大殿的梁思成。梁思成对两者加以比较的文章发表在六十年代,之前就有一位美国的美术史学者Alexander Soper,已经做了这样的比较。Soper研究涉及的很多重要中国建筑实例,都是依靠阅读中国营造学社既有的报告,虽然Soper自己也去过其中一些现场,总的来说他是梁思成、刘敦桢的学术晚辈。当然对于佛光寺的情况,他还是依靠梁思成文章的介绍;但有意思的是,他对佛光寺大殿这处梁思成认为“秀健整丽”的设计,特别是斗栱,评价并不高。这件事也是可以再深究的。

秀整,自汉季以降,即被多用于描述与众不同的风度,形神兼顾。梁、林很舍得将此词用到建筑上。如果将“秀健整丽”的描述落实到上面这张照片的柱头的斗栱,那么“秀”是略修长而特出的样子,有一种生长的联想,和连续出四跳是可以匹配的,和月梁本身也可以匹配;“健”当然是四跳有力撑起以及月梁自身的力度感;“整”指的是齐与正,秩序感;“丽”,意为美丽,其实这个字略有凑齐四个字整齐文气的效果,但若究意,也有对称、骈俪的意味。在铺作之上的这个月梁,两端是方木,中间的主体部分变成了一个异型曲面的体量。这是为了强调梁本身的造型,使得观者觉得它看上去“健”,觉得它非常有力量,这是视觉上的结构效果。而对于本身的结构意义上的“健”,并无太大的意义。从这一层面上讲,佛光寺当时建造的匠师们完全是在做雕塑,这是木匠们用木工的工具在做建筑的过程中完成的作品,它的建造非常讲究。

在80年前的今天(7月1日),梁思成他们钻进了佛光寺的天花之上,成了蝙蝠夏宫的不速之客。其实昨天傍晚一进殿内,蝙蝠生息特有的味道就和塑像的唐风一起扑面而来了。只是探险家只钟意美术而非鸟兽,再加上此前去到这样有天花的大建筑的几次——或者因为季节不对,蝙蝠还没来,比如五年前去观音阁或前年去曲阜孔庙,或者因为条件所限没能搭架上天花,比如四年前在大同——都没有和蝙蝠群打过照面的经历,所以今天一钻进天花,浓烈的气味、窸窣的声音和扑腾腾的运动扇起的气流,都新鲜又意外地干扰着搜寻唐人墨迹者的思绪:近处摩挲、端详、绘图、测量的,是极古老的木构件;脚下踩着的,是经久的极纤细的尘粒堆积成的“棉花地”和夹杂着的蝙蝠制造的颗粒物;远处神秘昏黑的,不知有多远,就好像是蝙蝠们的夏宫。借着电筒的灯光和建筑缝隙泄入的光,已经辨认出了粗壮的叉手相抵。闪光灯照耀的瞬间,蝙蝠惊走,亮如白昼,这只有在古老的文献和古老的绘刻中才出现过的古老构造就在眼前,梁思成他们的内心一下子就被击穿了,忽略了这一闷不通风的天花空间里的闷热,浓烈的气味和脚下的奇怪物质也暂时被搁置,此时心中更多的是难以言表的激动。

从天花顶上下来之后,因为带着好多小虫子在身上,但又发现了前所未见的古老构造,所以,就像梁思成后来描述的,这是他们在华北寻找中国古代建筑时身体最难受、心里却非常满足的几个小时,即是“treated the physical discomfort with contentment”。

我相信,所有人去佛光寺都有一种共同的体验:跟其他的建筑相比显得很特别,因为观者在较远处都无法看到佛光寺大殿完整的样子。如果将时间回溯到唐代,大殿前面的院子里有一个高的佛阁,进门也就看不到大殿。后来东大殿前面的两棵小树长起来了,即是所谓的“双树”,“佛祖涅槃处,娑罗双树间”。在北方的许多古老寺庙里,主建筑的前面一般都会有“双树”。佛光寺大殿前面这两棵古树,非常漂亮的松,相当完整地保留了下来。

梁思成80年前拍到的佛光寺大殿经典画面,从钟的这一面看过去,但现在已经看不到的效果。因为大殿前面左手的松树已经长大,将后面的大殿挡住了。所以,梁思成80年前拍的照片,现在也成了一种历史景观。

不过,佛光寺具有一种非常强的延续性。它坐落在五台山的这一山谷里,与自然“作对”,在山崖里凿出建造的场地,最终呈现的地形非常特别,周围的大地景观也配合着基本没有发生变化,使得它的自然景观、地理、历史景观保留了下来。至今,它仍然非常接近1000多年前,或者1400年前的情形。不仅如此,除了landscape保存得相当完整,佛光寺的soundscape(音景)也非常有特点,是城镇中、甚或乡野中的古迹所少见的,至今仍然极少有新的时代生活的声音出现,声音的景观环境也如同停留在唐代。比如,去过佛光寺的每个人都有印象的松声,或者是松涛声,从一棵棵树汇集到一起,随风排山倒海而来。也是在刚出版的《建筑学报》特集上,东南大学朱光亚老师发表了一篇十分动人的文章,就提到这样的个人经验:

“只要站在东大殿的檐下,听那殿前沙沙的松涛声,千年古刹所产生的历史定力,便沁入心扉。”

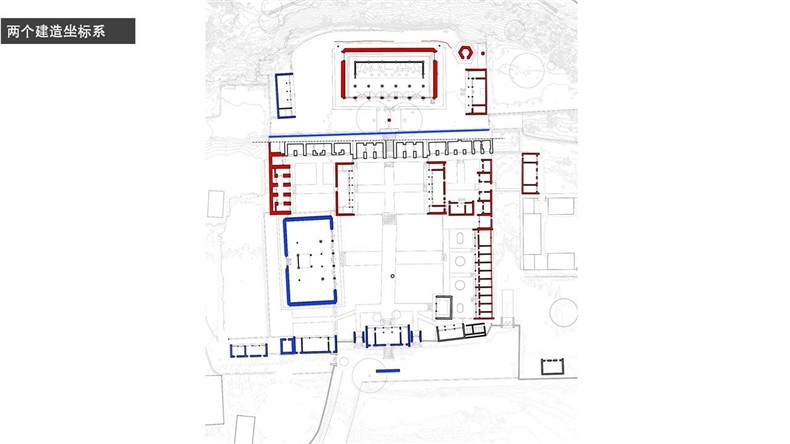

在莫高窟61窟巨大的壁画上,著名的“五台山图”里,描绘的寺院都是类似一个完整的方形廊院,中央是一个高阁。许多学者认为,在唐代或者某一时期的佛光寺格局,应该也是这样的,但是今天的佛光寺已经不是这样的格局。以下的平面图中标出的红色与蓝色部分,有着明显的方向上的差异,可称之为两个建造的坐标系。它们的对位是有差异的。但是,为什么会出现这样的结果呢?

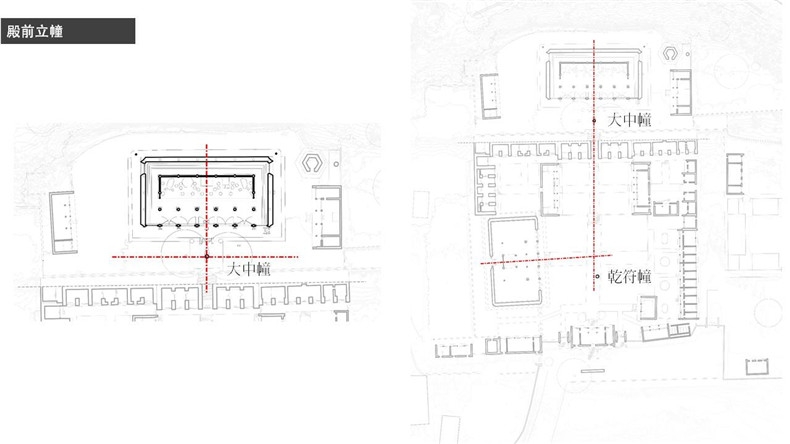

在佛光寺大殿的前门中央,有一个很重要的纪念物——石刻的经幢。当年林徽因之所以能够断定佛光寺大殿建造于唐代,也是因为大殿的梁上“佛殿主上都送供弟子宁公遇”的名字与经幢上面的名字联系起来。这个经幢在定位上与大殿有着一个明确的对位关系。即便它们不是在同一时刻、同一天完工,但是这个关系一定是当事人明确的指向。而在院子里边还有另一个稍晚些的、于乾符年间建造的经幢,经幢上面已经没有宁公遇的名字,但还有大中经幢另一个佛殿主、这时仍在世的愿诚和尚的名字,由此可见其连续性是没有问题的。从中国营造学社的成员、天津大学卢绳先生在1955年拍摄的佛光寺照片里可以看到:当时殿前的两棵树还比较小,整个大殿露出来的比较多,殿前的大中经幢是在大殿前方正中的,而院子里乾符年间的经幢,却与大殿-大中经幢的轴线偏了一些的位置关系。刚刚提到的高阁,如果仍然存在的话,它与乾符经幢之间的关系,可能就如同佛光寺大殿与大中经幢的关系,即石刻或经幢,立在一个重要的建筑前方的中央,这样的实例不少。

或许有人会问,乾符经幢有没有可能是被移动了呢?答案应该是否定的,因为它与佛光殿大殿没有对位,并且与下边院落里最大的殿或者周围主要的建筑也没有对位,也就是说它在院子里没有与任何主要的建筑物有对位关系。而如果后人曾经移动过它,一定是把它移到了一个“合适”的位置,而不会移到现在这样一个“不合适”的位置。所以现在这样的一个相对而言“不合适”的位置,恰恰是经幢之前的合适位置。但是与它对应的大建筑不存在了,所以我们感受不到这个对位关系。此外,在较低的院子里,初步的考古试探发现有大建筑遗迹,而且与文殊殿稍有叠压关系(图中红色位置),而在较高一点儿的地坪(图中蓝色位置),好像没有探到大建筑的遗迹。那么,现在可以稍微确定地说,佛光寺本来的格局,很有可能与“五台山图”画的,以及与我们一般认为的典型唐代寺院的格局是差不多的,中央的大阁的位置,可能就在乾符经幢的后面一些,这是大家再去佛光寺一进寺门看到这经幢时即可留意的。

80年前的7月3日,隐约透过遮盖的涂刷,林徽因发现大殿内的梁下有字,将这一发现告诉了梁思成。他们一边找各种角度认字,一边立刻让人去村里找人帮忙搭架,最终完整辨认、识读出功德主、长安的重要人物、本地区长官等人名,但其中却没有寺院僧人的名字。然而,我们知道,即便是殿前的经幢,上面也都刻有非常完整的院主、僧众及比丘等,这么大的佛殿建造却没留下僧名有些不合情理。

我们近些年的研究里有一个小小的发现,在殿内前面较短的梁下也发现了字,很可能是就是当年佛光寺僧众。这部分墨迹是被现在佛光寺大殿遍刷的土朱覆盖,并且又被一块金代初年重修时做的木牌盖住了一些,所以至少比金代初年还要早。并且,从有些土朱颜料脱落露出来的字迹看,有不少“僧”字,所以有这样的推测。如果是这样的话,说明不晚于金初的这次刷土朱的时候,佛光寺的僧众可能已经和唐大中以来的传承没有关系了,又或许有更复杂的政治原因。

寺院的社会生命,首先是僧团的传承。如果看物质形态的佛光寺大殿,长成现在的样子,是经历了许多变化的。比如说,它的外廊可能经历了被吞没,或者被推出板门的变动。而在僧众的宗统方面,我们现在知道,在明代初期,有一位盘山来的僧人,被弟子尊称为随公,来到这里,在佛教史上非常有名的佛光寺,但是发现整个佛光寺处于荒凉的状态,于是他在此重新修整了寺院。而他以后的僧人,这种连续的师弟关系,差不多一直传承到了梁思成他们来到的上个世纪。这一点也特别有意义。

最后跟大家分享一首写于佛光寺的诗,诗人来到的时候很可能是12世纪中叶。从写作的角度看,这首诗实在称不上好诗。(中略)然而,值得注意的是它的第三句“孤鸟带烟来远树,断云收雨下斜阳”。因为佛光寺的天气在一天里可以有六七次变化,诗人或许还是因此受到了触动,于是做出了这样的表达。事实上,1500年以来直到现在,或者永远,我们都能看到这样的一个地理尺度的对接。

版权声明:本文版权归有方所有,禁止转载。

上一篇:青年王大闳及其台北建国南路自宅

下一篇:温静:殿堂——解读佛光寺大殿的斗栱设计|行走中的建筑学18实录(上)