导言:每两年举办一届——全球各院校只能提交一份作品——被视为国际建筑教育最高级别赛事之一的Archiprix毕业竞赛,在全球385所大学提交的毕业设计中,于2月中旬决出最终8件获奖作品,来自美国莱斯大学(Rice)靳远的毕业设计《建筑的厚与薄》(Through Thick and Thin)位列其中;靳远也成为今年Archiprix中全美唯一的获奖者。以下为有方对靳远的专访。

· 一年至少会经历八次答辩;

· 表达什么样的建筑观点,什么功能的建筑,场地在哪里,全部由自己决定;

· 莱斯并不鼓励“解决问题”这一类毕业设计。

有方:与其他院校相比,莱斯(Rice)建筑学院的毕业设计有哪些突出之处?

靳远:研究生毕业设计是莱斯建筑学院重要的学术传统,通常一个老师只带一名学生,花一个学期加一个暑假的时间做理论基础、阅读和分析,这时为毕业设计准备阶段(Pre-thesis);然后在研究生最后一个学期真正开始做设计(Design Thesis)。一年中至少会经历八次答辩,在开始毕业设计之前,为了奠定扎实的理论基础,我和身边的同学都经历了三四个学期高强度的历史与理论课考验。

和大多数学校一样,莱斯的毕业设计,是学生基于个人兴趣之上自己拟题——表达什么样的建筑观点,什么功能的建筑,场地在哪里,全部由自己决定。在莱斯的三年研究生生活,就像在美术馆里的一场“参观与修行”;而毕业设计是行将离开时,将自己沉淀出的建筑观提炼成一个作品。如果它被认可,有可能成为一件展品,为整个美术馆做出贡献。整体上,莱斯并不鼓励“解决问题”这一类毕业设计,而是倡导学生研究空间原型。

· 这一届19人,最后只有13人坚持到了公开答辩阶段;

· 在自己困惑和刁钻导师的双重压力下,我度过了暗无天日的前面几个月;

· 最后差点杀死我却又使我重生的,是“厚度”这一个词儿。

有方:在做《建筑的厚与薄》这个毕业设计时,经历了怎样一个过程?

靳远:我喜欢的东西比较少,在选择毕业设计时没经历过很纠结的过程。因为喜欢研究平面,自然而然也就确定了设计选题。后来,我更详细的研究方向是房间里流线的关系(Room / circulation relationships),最终呈现的结果是一个极端“厚”的平面,“遇上”一个极端“薄”的平面。

莱斯的Ron Witte教授对建筑平面的演化有很深入的研究。出于这个原因我选择了他作为毕业设计导师。后来证明这一决定对我影响非常大。Ron Witte教授非常“刁钻”,连美国学生都常常被他在方案上质问得哑口无言。我用第二语言和他讨论自己的想法,每周一到两次,最开始的两个月被批得一无是处。毕业设计给人带来了巨大的心理压力——学了这么多年,只有这么一次机会表达,你的建筑宣言是什么?你要做这个,还是做那个?这个有人做过了吗?那个有前途吗?各种旁杂的想法不断困扰你,没有坚定的理念根本没法做到最后。有一个明确的理念,有将这个理念传达出来的设计,有图纸,还要有站在教授们面前不被驳倒的魄力,能完全做到这些真的很难。我们这一届的19位同学,最后只有13个人坚持做到了2016年1月份的公开答辩阶段。

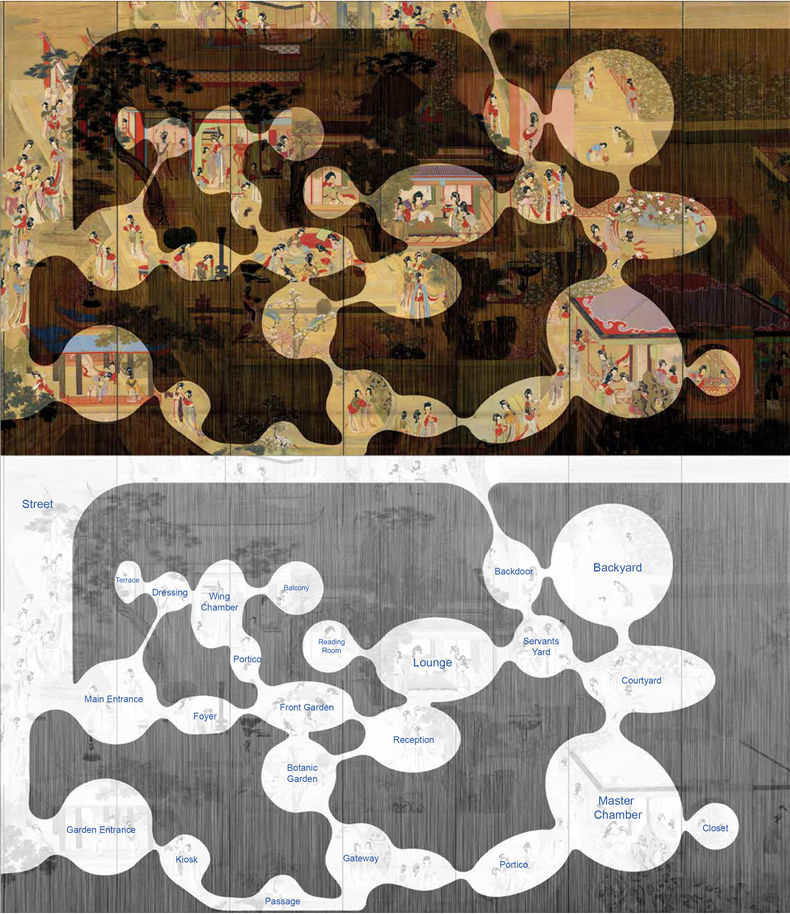

我个人遇到最大的难题,是在最开始时无法准确表达我想要的东西。我一直在画平面,一直在描述穿过一层层空间的那种感受。我很痴迷于这种对一层层空间的追求。立项时有热衷的点子是很好的。但是毕业设计开始了近两个月后,我仍然表述不出它能带来什么,能演化成什么。正当我困惑时,有两个男人给了我很大的帮助。一个是罗宾·埃文斯(Robin Evans), 他四十年前写的figures doors and passages为我指点迷津。另一个是导师Ron Witte,在和他的反复辩论中,我得以明白自己一直在使用的深度、层次、纵深(deep, layer, enfilade)这些词都是在描述别人的研究;而我追求的其实是建筑的厚度,是建筑空间的厚度。

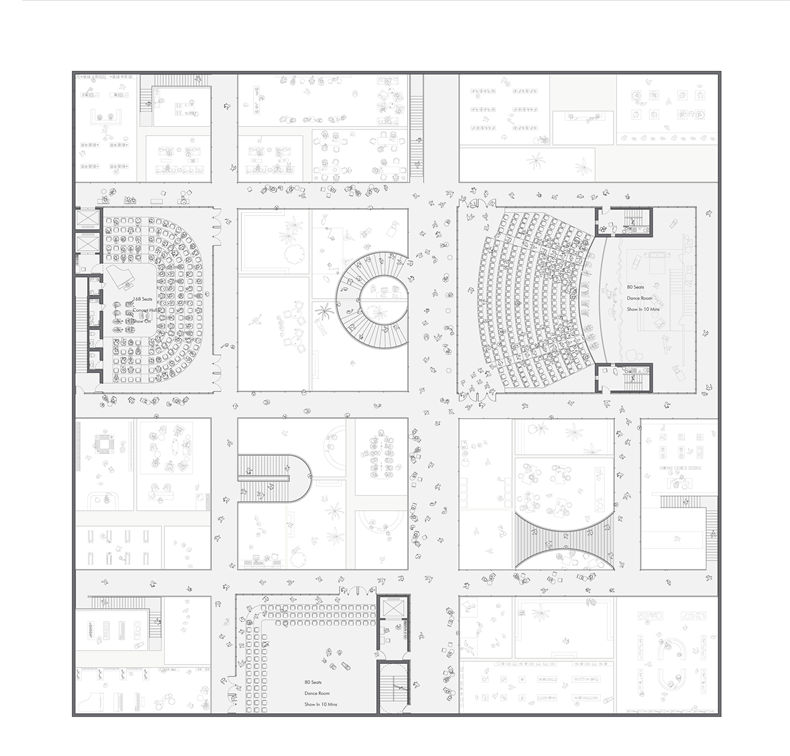

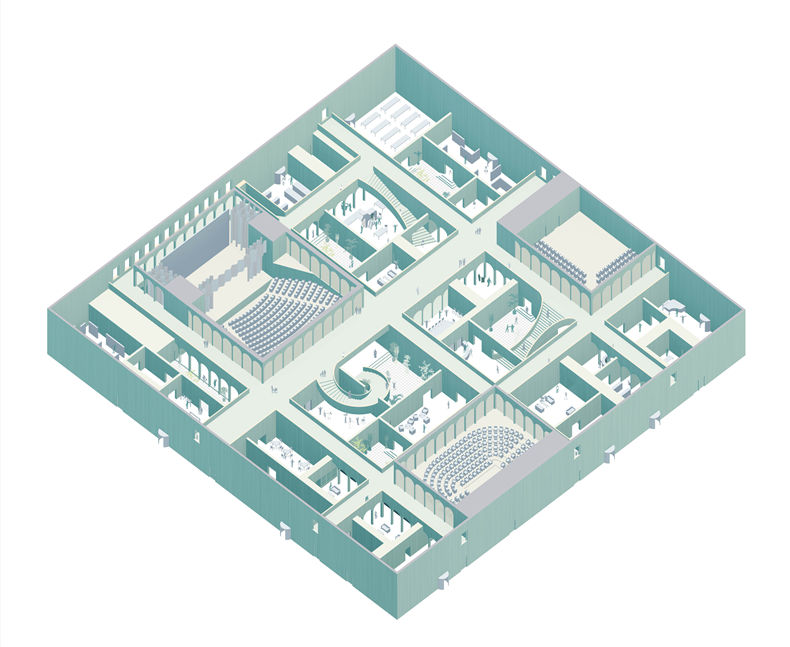

在这个毕业设计里,我探讨了两种极端的平面。一种是密集、狭小、多重的空间,我称之为厚平面。另一种是稀疏、开阔、单一的空间,我称之为薄平面。在一个房间蜂巢般相互紧挨的平面里,由于没有公共的走廊,你必须穿房入室,不断地穿过各种房间。这种强迫性的序列空间实现了当年罗宾·埃文斯所畅想的体验:一种追求激情、肉欲和社交的建筑。

“If anything is described by an architectural plan, it is the nature of human relationships,since the elements whose trace it records - walls, doors, windows and stairs are employed first to divide and then selectively to re-unite inhabited space.”

——罗宾·埃文斯(Robin Evans)

在毕业设计准备阶段的一张图纸里,我引用了汉宫春晓图,尝试举例说明空间的“厚度”(Thickness)是普遍存在的,当我们用泡泡图去勾勒这幅画的空间组织时,事实上勾勒出的是人的关系网。

在自己的困惑和刁钻导师的双重压力下,我度过了暗无天日的前面几个月。大量的阅读、讨论,被同学逼着说出建筑观,然后大家一起去喝酒,自嘲学了七八年还是说不出来。直到那天在教授的小黑屋里,我们第一次用“厚度”一词表述这种状态。那一刻很不“艺术”,反而更像自然科学的研究历程。学了九年建筑,画了这么多图纸,最后差点杀死我却又使我重生的,却是“厚度”这个词儿。

于是,我有了自己的一套语汇跟理论支撑,毕业设计被简化至只剩下设计(studio)了。毕业设计之所以比设计课难,是因为设计课的论点部分,老师已经写在你课程大纲的第一页,那一页的水准力透纸背,年轻时没掉过三层皮是写不出来的。于是你和组里的孩子们一起借题发挥、各倾陆海,一个学期下来充实了自己的学识,丰满了老师的理想。

在后来的评图中,表现一次比一次好,我的项目开始和班上的几个常年学霸一起被“重点培养”——就是对你要求更“狠”。举一个例子:

我在最终答辩前一个月画完了自以为是杰作的上面这张轴测图,长宽各48英尺,结果在倒数第二次答辩时被老师集体否决,不允许我在最终答辩时使用这张图,一把红叉一米多长。理由是鸟瞰的上帝视角泄露了空间构成,观者在了解到布局的情况下没有兴致再跟着我一个房间一个房间地走下去。

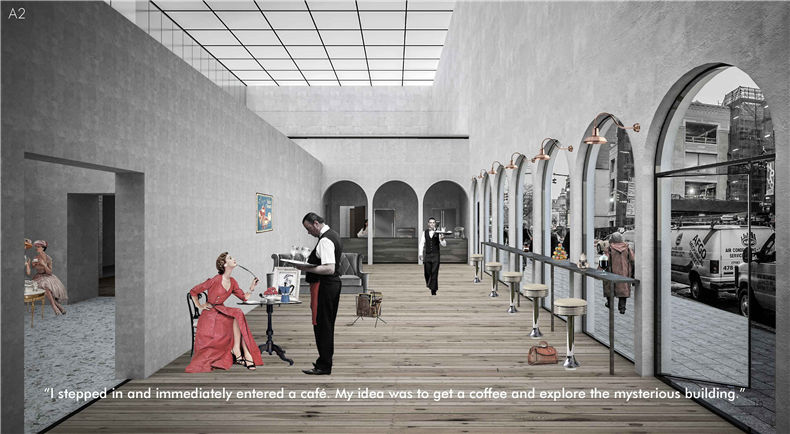

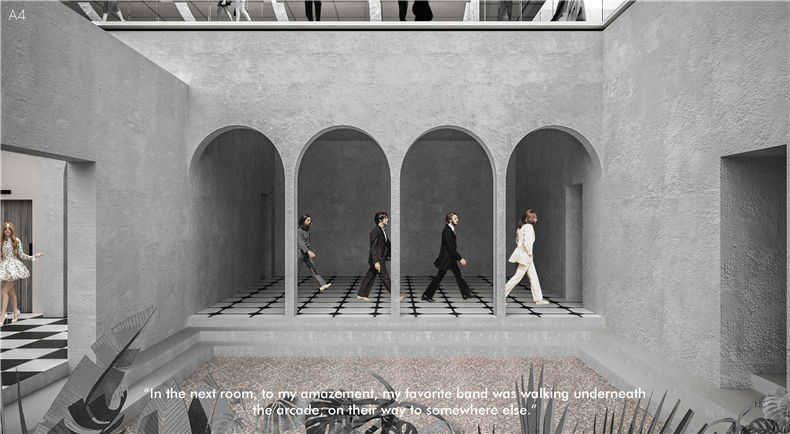

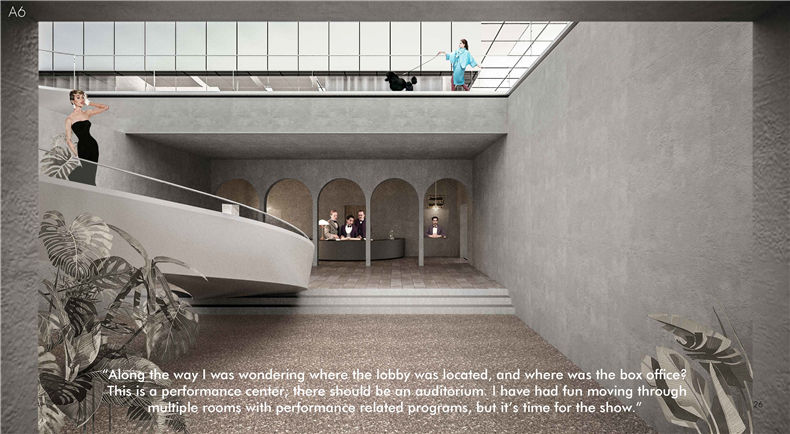

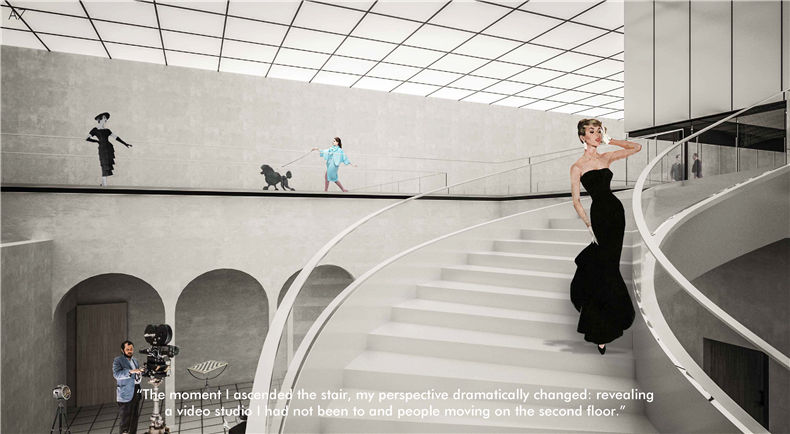

最终讨论出的方法,是使用一套24张视角连贯、空间取景前后呼应的透视图。在答辩汇报时,我将这套透视图变成了一个一百多页的故事,非常直观地表述了自己为什么要追求这种“厚”空间,又最后让它收束在“薄”空间里。

渲染图 B6 ,一层有五十多个房间,流线的可能性则更多,这个序列只展现其中的一种,而这个平面的空间情景是动态且相互联系的,如图:另一个序列视角看到下楼梯的女士。

· 比想法比画图我都没赢,和十一个美国同学比说话,我赢了;

· 毕设文本四次被驳回,第五次提交终于通过,当时已经是提交截止日期前的最后两天。

有方:谈一谈答辩当天的场景?

靳远:在最终答辩那天之前,无论从理论深度、题意新颖程度,还是图纸、模型的制作上,我的项目都不是班上最优秀的。

让我脱颖而出的却是最终的答辩——比想法比画图我都没赢,和十一个美国同学比说话,我赢了。也许是一年中经历了教授的太多磨炼,最终变得从容。另外,在德州,大家对各种口音的容忍度也是相当高。

答辩成功的我并没有高兴太久,因为只要是毕设就得交文本,而我偏偏又是在莱斯这种“不严谨不开心的”学校。我那份八十多页的毕业设计文本,提交给学院毕设委员会,四次被驳回,第五次提交终于通过,当时已经是提交截止日期前的最后两天。期间两位教授和两位同学手把手教我,帮我改正、调整,从结构到用词,一直改到标点符号。我在惶恐和羞愧中度过了四月份。五月初的毕业典礼上,我拿到了优秀毕业设计,信封里夹着Archiprix竞赛的报名表。

· 这一跳听起来很风骚,但刚着陆就闪了腰;

· 本科是打基础,出国读研是塑造建筑观。

有方:在莱斯学习时,最感兴趣的是哪一门课?

靳远:莱斯的历史与理论课(History and Theory)是一个系列的课,分五个学期,四位老师。第五个学期就是毕业论文的前期,包括每个人论文的准备、选题、阅读和题设。

我的学制相当于M.Arch 1 AP。M.Arch在莱斯要读三年半,我跳过第一年,读两年半。这一跳听起来很风骚,但刚着陆就闪了腰。我从第三个理论课开始上,比我早来一年的同班同学已经上了两个学期。恰恰这第三阶段是最凶猛的Scott Colman教授授课,讲的是从新艺术运动到1968年之间的现代主义思潮。这门理论课包括每周两次讲课,一次小组讨论课,每周写三到四篇文章的读后感,一个学期提交三篇小论文跟一篇大论文,期末考试有一百多道问答题。我必须坦言,在理论课方面,我在莱斯属于差生,第一个学期拼尽全力也只拿了B+,本以为中国学生也就是这般造化了,后来听说下一级同济来的女孩子拿了A。

Scott Colman教授对我有“先洗脑后知遇”之恩,鼓励我不要被语言问题困住手脚,要多画图。他让我明白,写论文和设计一样,锻炼的都是逻辑。有一次论文我没写够字数,却画了至少十五张图,Scott给我的红批铺满了纸上的空白,标出哪个图准确,哪个例子不准确,最后好像比我自己写得还多。最后的大论文,我选择了写阿尔多·罗西,那段时间的阅读和研究,使我彻底将阿尔多·罗西视为心中的英雄,也对我的建筑观影响非常大。

或者说,莱斯的理论课和设计课平行进行的系统,就是塑造我建筑观的过程。四年前准备出国时华工的宋刚老师跟我说,本科是打基础,出国读研是塑造建筑观。现在想起这话,实在就在眼前。

· 我在华工上过一门很相近的课;

· 我庆幸自己在出国时选择了莱斯;

· 这三年我完全是在美国朋友圈里生活,对自己认知有很大影响;

有方:莱斯的建筑学教育与国内相比有哪些差异?在莱斯读研,与本科有哪些差异与共性?

靳远:国内建筑圈对美国已经足够了解了。我有资格发言的可能是对比本科教育:我本科的学校是华南理工大学(华工),在国内至少能算中上游水平吧。除了康奈尔,莱斯的本科教育在美国称得上是最好的。简单来讲,我觉得国内本科挺好的——扎实、强度大、同样注重思考和逻辑、不脱离实践,而且学院环境一直很“正能量”;虽然在华工,西方理论体系之下的理论教育相对要差一些。但这方面我还是能举出正面例子。

毕业前几天,跟Scott教授道别,我说当年我英语那么烂,第一学期就上你的课,居然没挂,你知道为什么吗。原因是因为其实我在华工上过一门很相近的课。老师是从荷兰贝尔拉格学院归国的学者,曾经是著名学者Aureli的合伙人。他用的课本和你一样,也是Alan Colquhoun编著的《现代建筑》(Mode Architecture)。Scott教授当时听得目瞪口呆。我现在回想起来,华工那门课里贯穿着正统的西方建筑史观和大量的理论观点。第一节课就高屋建瓴地讨论了现代主义、现代性,以及现代化的联系与区别。这门课叫西方现代主义思潮,主讲人是朱亦民老师。我和朱老师从未在课外接触过,但我非常庆幸自己上过这门课。

我庆幸自己在出国时选择了莱斯这所适合自己的学校,最终也学到了自己想学的东西。说一下学术之外的方面吧。莱斯建筑学院的国际学生很少,同学基本都是美国人,圈子很小,三年下来,有几个特别要好的美国铁哥们。出国前我认定自己是一个内心古板、不喜欢新环境的人,结果直接跑到德州去了。这三年和莱斯的其他几个中国人一样,完全是在美国朋友圈里生活,对我的认知有很大影响。我的几个好朋友,他们把自己看得很轻,把自己做的事情看得很重;没觉得读建筑很酷,但自己很喜欢;不常把大师放在嘴边,但非常明确地知道自己喜欢的方向;太累的事情不会去做,觉得没意义;有意义的事情,从来不会说累。这些淡定自若的心态,我觉得,是包括自己在内的来美国读建筑的中国学生需要学习的地方。

· 对自己定位非常窄,没经历太多找工作的纠结;

· 努力工作到它开花的那一天吧。

有方:谈一谈自己从莱斯毕业后的工作生活?

靳远:我现在工作的CAZA,是一间位于纽约布鲁克林、规模只有十人左右的小事务所。我第一次了解CAZA是在莱斯一次讨论课上,大家讨论了CAZA做的百墙教堂(100 Walls Church)。它是一个简单纯粹的、由墙组成的“场”(field of objects)。业主看重的也许是它正向完全封闭,侧向完全开放,使用上可大可小的多元特点。这个建筑打动我的,是其空间传达出来的独特神秘感。传统教堂的神秘体现在崇高的画面感,而在这里成了心理上的期许。那些墙互相遮挡的部分在发生什么?这种期许是建筑师一手缔造的,是设计之于一块基地的附加值。我理想中,建筑师的职业价值就在于这些附加值里。

由于对自己的定位一直非常窄,所以到了纽约之后没有经历太多找工作的纠结,就选择在CAZA开始干了。一开始是作为实习生,虽然自己老大不小了,但是看开点好好干,很快就正式入职。小事务所里不需要刻意表现,大家也一样知道你做得怎么样。后来老板Carlos开始对我越加信任,现在我正负责着一个意义重大的项目。很遗憾,我不能在这里透露这个项目的具体内容。不过我会像纽约其他兢兢业业的建筑师一样,努力工作到它开花结果的那一天吧。

有方:未来有什么计划?

靳远:近期的话,一方面是安心工作,另一方面则是整理好毕业设计的研究,继续阅读相关的书籍。因为毕业时完成的八十多页文本有很多没写充分的地方,希望有一天能把它写成一本完整的书吧,因为我觉得自己的研究还不完整,要达成真正完整的研究,真的要把它当成一本书去为之努力才行。长期的话,则是在美国工作几年后回国创业。

版权声明:本文版权归有方所有,转载请通过邮件或电话与有方新媒体中心取得授权。

Splendidon

6年前

回复