▲ 马清运访谈现场,2006年12月21日

导言

一个不再缺少表演性和轰动效应的时代,缺失的是深度和真实,每周末有方以“深度”释放你的思考。本期访谈人物——马清运,2006年12月21日由有方创始合伙人史建、冯恪如共同采访于上海马达思班工作室,因为篇幅较长,分为上、下两篇刊发。(本文节选自三联书店出版的《与中国有关》一书)

马清运认为,毁掉一个东西是很低的,但是要建立一个东西的心态是非常高级的。世界上大多数的人是没有创造者的这种力量的,所以也只能学到库哈斯的犬儒这个层面。

建筑教育与设计方法

史建:你是在国内接受建筑教育,后来到西方接受“继续教育”,国内和国外的建筑教育是不是有很大的差别?

马清运:其实对我来说,还不能只说清华的教育,或者国内的科班建筑教育;我希望把它扩展到我的中学教育,甚至是再往前走,这个非常有意义。

我们这一代人大概特别幸运,像陕西这种比较落后的地方,却有特别出色的初级教育。那个时候我们那儿教中学或者小学的老师,都是在“文革”期间被下放的人,从大都市里被下放到比较艰苦、文化并不发达的地区。因为他们是从很高的地方到一个比较低端的一种处境去教课,这些老师特别集中精力,那个时候他们没有别的事情做,只有专心教书。另外,他们个人价值的体现,完全是在学生的成功上。在西安,升学率对一个老师来说,基本上是唯一的诉求,不像现在教育工作人员有很多的选择。

我的中学教育水平是非常高的,那个时候每个老师对我们来说就是一扇窗。说白了他们不应该去教我们,他们应该教大学的,但是下放了以后来教我们,他们每个人都给我们带来了全新的生活体验。当他们给我讲人生故事的时候,就是给我开启了知识或者做人的大门,我觉得这是很重要的。

其实在清华,在很大程度上,我的成熟度已经比所有在校的学生高出很多来。那个时候教过我的人,和我所听到的人生的经历,已经远远不是清华教师能给我的了。所以我在清华的时候其实是非常地孤僻,我基本上不怎么合群,也不怎么参加集体的事情,在清华基本上都是在独处。在清华接触的人都是比我们老师还老的老师,像汪坦等,跟他们在一起,那种境界才能让我有兴趣,所以我觉得教育的质量大概是从中学就开始的。

再说建筑教育。我觉得中国的大学教育有两个非常致命的缺陷,一个就是类型学的教学方法,过早地把建筑分了类,比如说这是幼儿园,这是酒店,这是类型学教育,包括类型学思考。第二个比较大的问题,就是师承的教育,基本上是老师把自己的想法教给你,由你去画,老师其实是把学生当做一种表达他思想的工具来用的,这也是中国“师傅”的状态。

大学本来应该是现代的教育机构,“师傅传授”就不是大学的理念。去了美国之后,我很快发现这个有问题,因为我去了美国突然发现我完全不占上风了。

冯恪如:你至少图画得比他们漂亮。在国内做设计往往比较凭感觉,理性分析和信息整合的能力显得不足。

马清运:我觉得竞争时没有自信,是因为我跟任何人不能产生讨论,跟老师也不能产生讨论。很快我就知道毛病在哪,于是有很大的动力要转变,很快就转过来了。这个事让我在“对中国教育的怀疑”上又加了怀疑,就是说既然这个东西“差”,为什么你想转的时候转得那么快?

这个大概就是基础教育所不可缺少的。当你把一个工作的流程变成没有意识的,你的工作能力不是在意识层面而是潜意识层面上的;当我要去转变的时候,在国内受的教育所赋予的基础功底是完全可以支持我去转化的。所以对“国外”、“国内”概念进行比较其实也是很难的,我觉得它可能跟脑子的其他认知程度有关系。

美国研究生院的基本教育就是要有你的假设,由你来推动这个假设逻辑运演的体系,最后达到的结果就是好结果。不会因为这个结果的外在形式,或者结果的操作质量来判断你思想的质量,只要这思想是说得清楚的,你推演的逻辑程序有文化价值、智能价值或者学术价值,那你最后的结果就是有价值的。所以我觉得与国内相比还是有非常大的不同。

我本人大概是这两个体系挺明显的混合物,如果要说跟张永和比较的话,从教育背景上比较,其实张永和是更美国化的工作方式,而我的工作方式还存留了很多非理性的和场景式的,还有意念和场景共通共有的作用在里头。

我还是希望那种冲动能够来到工作当中,不希望是非常逻辑地从头一直到尾。我最欣赏的一种程序是,最后的结果不是你(最初)想象的,我觉得这是我比较追求的东西。假如说终端目标是你早已期待好的,你所有的东西都是在为达到这个目的来做,那这个过程就完全成了一个模具(prototype),我觉得这个模具是一个非常有问题的状态。

我希望在推动的过程中发现新的知识,发现新的力量;结果一直在变,哪天它不变了,是因为客观的原因它必须要盖出来。我觉得物质的存在,只是整个一套程序当中的不得已的状态,所以我也很少喜欢我盖过的房子,我觉得它哪天不得不盖起来就盖起来了,我还没想好呢。我从来不说最喜欢哪个,我说其实我最喜欢的都不是那些房子,是我在这里头每天变化的那种因素。

珠江三角洲计划

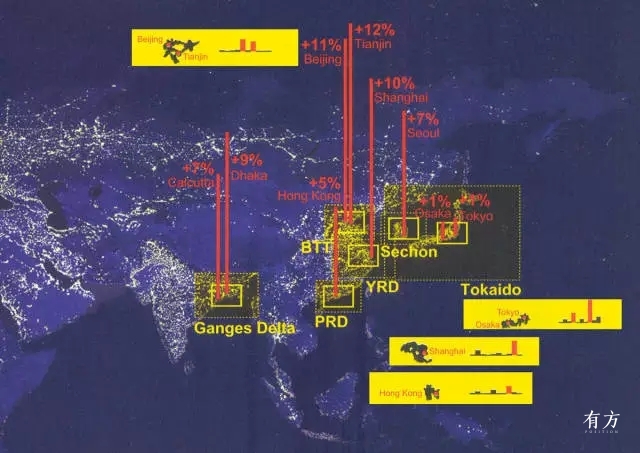

▲库哈斯的珠三角计划

史建:你认识雷姆•库哈斯是哪一年?

马清运:1994 年,在美国。他在普林斯顿大学讲学,我的一个好朋友是他的合伙人,我在那边做竞赛,就去见他,吃了顿饭,以后就一直保持联系。

史建:后来你到了深圳大学。

马清运:在这之前,大概是1995 年年中的时候,在纽约我们又一次见到雷姆。他在哈佛成立了一个研究小组,一开始的名字叫Program on What the Cities Used to Be,翻译过来就是“返回城市原来面貌的研究小组”,他认为那个时候的都市发展有太多的其他因素,没有到真正根本的问题上来。后来这个小组就变成了Harvard Project on Cities。

当时他在构想的时候,曾找不同的人来做选题,1995 年的时候在纽约,他问我中国有什么新事,我说中国有珠江三角洲、深圳,他马上就开始组队。

我半年以后要回国,也想跟雷姆工作一段时间,所以就回到深圳,给他们做选题、采访。他们是1996 年夏天的时候来的,我是1995 年过春节的那个星期到的深圳,然后就来到深圳大学。我去深圳大学其实很大程度上是为了去完成那本书。

史建:团队里有很多中国人吗?

马清运:是的,但没有中国籍的,有一个叫刘宇扬的台湾人,还有一个香港人,在美国长大。小组里面有两个学建筑的,一个搞景观的,一个搞城市规划的,还有一个是学公共关系的,反正这个组织挺逗的。

史建:后来它以《珠江三角洲计划》的壮观形式在卡塞尔文献展出来的时候,影响巨大。国际上对于整个珠江三角洲城市化模式的关注应该是那时候开始的,或者说它提供了一个全新的视角,换了一种阐释的方法。

马清运:雷姆的出发点是很清楚的。他很有洞察力,他可以不懂这件事,但是他知道世界上最基本的原则。比如深圳,他认为最坏的事情里面一定有最好的事蕴藏着,如果大家都认为它是坏事,就丧失了一个从坏事里头得到比好事还要好的机会。这就是雷姆当时的信念。

雷姆认为“差”的东西能够在这么大的尺度上发生,其中一定是有特别好的意义存在。他觉得西方世界不要先入为主地批评,因为你还没了解。当时他在西方真正的影响就在此,这是他基本的观点,我觉得太正确了。

雷姆这个人,大家都赞同的,他一定说坏;大家说坏的东西,他一定说好。所以他永远是对的。

作品在西方的影响,具体讲是在都市的发展上,第一点是真正回到城市最原始的问题上来,才能够摆脱几十年形成的有关“城市”的讨论。在西方,城市问题讨论了八十多年,城市现在该什么样还是什么样,为什么呢?因为问题不根本。西方人现在已经不太能认识城市的根本问题是什么,因为西方的城市已经饱和了,他们没有建立新城市的经验。目前在城市里生活的人不知道城市怎么建起来的,没有任何一个人看见过这个城市到底是怎么形成的。西方人对城市的看法是很枝节性的,这与他们的社会尺度有关。城市其实还有很多根本的问题,这是一个很鲜活的在城市发生的问题。第二点是世界城市的发展并不都是西方城市模式的样子,因为西方城市很成熟,被归结了很多model(模式),但中国的城市就这么发生了,它不随着任何一个model 走,那么没有典范的城市是什么样子,这个西方人是不敢想的。第三就是要研究社会政体,城市不能按照一般的西方城市理论来判断,它是一个政治体系和经济体系的直接反映。

其实这些想法在雷姆的生涯里不都是新东西,他只不过是找到了一个最有争议的点。

史建:大约半个多月之前,《domus 国际中文版》在北京大学组织了一场对话,主角是朱剑飞和朱涛。对话的缘起是他们两人在《时代建筑》发表的文章,那两篇文章讨论的都与库哈斯阐释的珠江三角洲模式有关系。有意思的是,他们之间的学术争论虽然很激烈,但是在谈论库哈斯对珠江三角洲模式的观察方式时,意见却比较接近,认为实际上他的语境是针对西方语境的,并不是针对中国的一个问题。

马清运:我觉得讨论是有意义的,但并不全面。雷姆脑子里想的确实是这个语境里头的问题,这个是对的。但是我觉得如果是另外一个人这么做,那是彻头彻尾的西方语言;可是这个时候的雷姆已经不太属于一个固定的圈子里头的人,做这本书(指《大跃进》[Great Leap Forward])的时候他有很长一段时间不太实践了,此前他做了《S, M,L, XL》,他那个时候在西方基本上是反对所有人的,在哈佛跟所有人都有矛盾。那时他对原来的圈子有比较大的疏离感。另外,他到这个境界以后,可能追求的是一个更放之四海而皆准的、他认为有力量的选题。如果他这个东西在西方的语境里回应比较大,那倒是对的。他最早的program(研究项目)叫Program on What the Cities Used to Be,想把城市后来添加的一些层面给刷掉,恢复原来的那些东西。后来又做了Harvard Design School Guide to Shopping,Studies on Rome,触及城市最根本的问题,然后又到了非洲,到拉各斯去做Urban,你要放到他整个体系里看的话,他其实是在寻找共同的、城市最根本的东西。

冯恪如:他的话是在西方语境下的,但是他的目标是超越这个语境的。

马清运:雷姆的出发点和选题有这种质量,它很危险;如果不真正了解他,你会完全走到另外一边。所以我老觉得雷姆是在最危险的那条线上走,他其实把你拉到特别危险的临界点,让你选择是在这边还是在那边。他不会把我们这些人放在一个安全地带,非常酣畅地吸取他要给你的——他不会这样做。他把你拉到这个临界点上,你如果判断走在安全的这边,那是你的能力;如果你一不小心跳到了另一边,那也是你的能力,反正就是这样的。

我觉得也不能把雷姆的这些东西过分看重,我觉得我们对雷姆的期待太高了,他本来也没想当那样的人。他就是把你拉到一个特危险的地方,最后你往哪边去那是你的事,他就是这样的。如果你觉得他错了,就会觉得他特别有问题,反正他是这种人,很极端。你往哪边跳那是你的事。

▲《问题与主义》,朱剑飞与朱涛对话

《大跃进》、犬儒主义与创造

史建:后来做《大跃进》,你做的工作就开始多了。

马清运:他们学生写东西,我就在边上写评语。最早雷姆寄给我,让我看看有什么问题。我跟他的学生交流的时候提到一些观点,就会写一些注解,雷姆说非常好,干脆就直接把这个当做书的一部分吧,后来他就把这些原封不动地放上去了。

史建:从《珠江三角洲计划》到《大跃进》,雷姆•库哈斯的珠江三角洲的模式就基本成形了。

马清运:是的,但我没觉得他会以此去创造什么东西,我觉得他就是把一个事捅开了,他不太提供解决问题的方法。这个问题他发现了,他用别人不敢用的方法把它提出来,而他这个方法永远是让你感受比较强烈的一种方法。至于下一步该怎么做,那是你的事,你在书里也得不到什么。

冯恪如:所以会有很多人认为他说的跟做的不一样。

马清运:我觉得这种要求也是太高了,为什么要让一个人说的跟做的一样?说的时候就是说的时候的雷姆,做的时候就是做的时候的雷姆。人有不同的职责,他也可以切换角色,因为我跟他比较熟,这些话说起来也比较随便,我总觉得他是挺典型的一种分裂的性格状态,不用过分强调统一(integrity)。

史建:在去年的“深圳城市/建筑双年展”上,我和王明贤的作品《超速状态:中国城市/建筑十年》,不仅是这十年城市和建筑的编年史,也有一条库哈斯对中国城市/ 建筑关注及其影响的线索。后来,在朱剑飞和朱涛的那场对话中,我在发言中再次阐明了这条线索,即库哈斯虽然无意在中国产生什么影响,但是他对珠江三角洲的观察方式,包括他的那种视觉的表达和解读方式,实际上都对中国,尤其是艺术家产生了巨大的影响。

到十年以后的今天,我们观察中国城市的比较当代的视角,都已是库哈斯式的,这既让人亢奋也令人悲哀,因为至今我们仍然没有超出这种模式,大家都是用他的那种眼光去看和批判现实,很少关注中国城市到底发生了什么。

马清运:其实库哈斯的立场是比较容易的立场——不提供解决方案永远是最容易的。这也是为什么中国现在年轻的城市批评家都往雷姆这个圈里钻,因为你可以不去提供解决方法,你只要把你的感受说出来就行了,这是比较容易的。

可以这么说,所有的人都愿意学库哈斯,全世界都在学他。但我觉得大家都错了,就是学库哈斯的这方面是很容易的,那种让你的存在完全变得非常窘迫的感觉。

作为一个犬儒(cynical),只要亮两句怪话就完了,中国的文化本身就有很强的犬儒主义的根基,所以做这个太容易了。我觉得大部分人愿意学库哈斯最重要的原因是这样可以把自己的弱点给掩盖起来。库哈斯最重要的秘密就是掩盖你的缺点,掩盖你的弱点;因为一旦你变得犬儒以后,别人就离你很远,也不太去挖掘你,所以艺术家特别容易学雷姆。

但是还有很大一部分大家没学,就是库哈斯本身是一个非常重要的创作者,他不但在摧毁东西,其实也在建造东西,他是建筑师。我觉得这部分大家不太学,为什么?因为难学。做一个缔造者需要能力,需要工夫,需要投入。

不是所有人都能够学会去建造一个东西。毁掉一个东西的心态实际上是很低的,但是要建立一个东西的心态是非常高级的。所有的创造活动,需要两个重要的能力:要执著,要有非常强的责任心。我认为世界上大多数的人是没有创造者的这种力量的,所以也只能学雷姆的犬儒这个层面。

介入社会

史建:建造当然是重要的,建造本身也是有两种方式,一种是学院派的那种建造,与现实保持一定的距离,保持比较清高的一种状态,像传统的知识分子那样的;但是雷姆在建造过程当中,是很亢奋地去介入到现实当中,去辨识现实当中的一切规则,包括表规则和潜规则,他会在与这种现实的激烈纠缠当中去积极建造,这与传统的建筑师是不一样的。

马清运:所谓传统的建筑师,你可能指的是两种传统,一种传统就是文艺复兴以后西方资本刚刚开始,还属于封建社会的建筑师,这种传统的建筑师大部分都是属于比较垄断式的,专门为一个目的,为一个组织做很多年。这种建筑师其实介入了社会,但是介入的是一个非常狭窄的社会。

到了资本主义盛期之后,也就是到了1960 年代以后,又出现了另外一种传统的建筑师,就是属于学术的建筑师,他们对资本主义基本上是一方面恨得不得了,一方面又完全没有摆脱。这种文人是很可怕的,既脱离不了资本主义,又要保持一个距离去批评它,所以这就形成了批判性实践(critical practice),这就是资本主义发展到盛期的一种独特的丑恶现象。要不然你就别做这件事,要不然你就完全做支持你的体系所要你做的事。

批判性实践永远是这样的冷嘲热讽,这些人基本上是躲在学校里的神经质的病人。就是说他其实并不烦这个社会,他只是在批评这个社会的时候,显示他是比这个社会里按这个社会规则运行的人都高明一些而已。他只要这个地位,他不要革命,不要拒绝,也不要完全支持。

这大概是从五六十年代开始的,到现在已完全在改观,你去看看新一辈的设计师,他们从五六年以前开始大规模地介入社会,包括借助媒体的力量创造digital architecture(数码建筑),这是生产力变革带来的直接的力量。直接介入社会生产力的手段当中,虽然很幼稚,但是这种力量是非常好的。还有就是完全为开发商盖房子的建筑师,或者重新把建筑跟生意放在一块,现在洛杉矶很多比较酷的建筑师自己都有工厂,设计房子以后在工厂里盖了才卖,现在好多建筑师都这么干。当然,这比我还是晚了几年,我早就这么干了。

冯恪如:专业的设计公司很多都形成成套服务,比如医院建筑,甚至包括了医疗设备。

马清运:我说的跟你说的还不太一样。我不想把建筑当做河流的一段,如果这是河流的一段,永远只是流过我这个地方。我现在要做的是上游我得有,下游我也得有。我的这种知识水平和对社会的参与,就是要往上游去,往下游去。上游我要到融资阶段,下游我到售楼阶段,我都得弄。我不需要宽阔河流的一段,我需要哪怕非常窄的一整条河流。我就是不愿意当长江里的一段,这我觉得就很有意义。

所以最近这十年的建筑趋向,我觉得可能是雷姆这些人真正的影响,就是开始介入社会。中国现在非常奢侈的是,中国建筑师都有可能干这件事,所以当“批判性实践”到中国来的时候,我简直吃惊得不得了,这种东西怎么现在在中国谈起来了!

从张永和开始,做批评性实验建筑,“批判性实践”是在那种社会国度里资本主义运营到个人任何从容的东西都没有的时候才出现的;在中国,你想做什么就做什么,你还critical !在中国讲批判性是没有任何根基的,中国社会刚刚开始,中国的建筑师这么受尊重,只要你有责任心你就可以做任何事,中国建筑师连热情拥抱它、好好做事的时间都不够,为什么要critical ?

史建:问题就在这,实际上中国建筑师在超量的建造现实中并没有那么从容,他们总是在妥协,包括实验建筑,也都还处在艰难的状态。

马清运:我比你乐观。昨天还有人说,“大家都说你们建筑师走入国际,但是其实你们在国际上也没盖什么房子。”我说,你这个标准首先是非常非常低劣的,就是说把建筑师在其他国家盖房子当做一个走向国际的标准,这太幼稚了。我们不是中建一局,也不是日建,你这话是完全没有意义的。

中国建筑师作为一个群体,代表了三种质量,它们是国外建筑师至少在前二十年里没有的。

第一,中国建筑师对根本问题的兴趣,面对基本问题的能力,是世界上任何一个建筑群体都没有的。正因为这样,我们才敢做那么大的东西,才敢于动不动就做半个城市,这是因为我们对根本问题是自信的,是有把握的,把枝节性问题忽略掉了。中国建筑师抓住根本问题,抓住根本东西的力量和能力是很高的,而国外建筑师简直是细碎得不得了。中国建筑师掌握根本的大是大非问题,这不一定都是最好的,但是这种能力是有的。

第二,中国建筑师的灵活性在全世界是没有过的。

最后一点,中国建筑师的开放心态,世界上好的建筑讨论到中国来很快就变成自己的了,这种心态我觉得世界上也是没有的。所以我非常乐观。

宁波语境

史建:马达思班是哪年成立的?

马清运:应该是1995 年在纽约成立的,在纽约成立就是为了要注册,成立完以后我就去深圳大学教书了。教书的时候用它做了一些竞赛,2000 年回国。

史建:在中国建筑师里面我觉得你是一个特例。刚才说建筑师造城,真正造城的可能就你一个吧,马达思班在宁波是在城市的大背景下运作的。

马清运:最近我们还名副其实地在做一个老城,在宁县区里面做100 万平方米的房子,其中20 万平方米市中心区我们现在都开始画施工图了。

但是,如果说这是我最喜欢做的,这是错误的;如果说这是我做得最好的东西,也是错误的。我做这件工作基本上是社会代言人,或者是政治代言人,是要把一种政治目标转换成一种城市的物质存在。

其实,我更愿意当一个创造者,当一个代言人是很不舒服的。可是有个非常直觉的原因,我要是不做,他们肯定会做砸的,不忍心。这个时候我不是在当一个建筑师,而是在当一个比较有责任心的、有判断能力的代言人。

在造城这件事上,我没有把自己当做建筑师来看待,我其实是业主,我能听得懂政府对城市的要求,我也能揣摩得到用什么方法让这个目的更能够落在地上。而且我也有建筑的判断,能把这个做成一个具有文明价值的城市道具。我用这些知识来做城市的代言人,来组织我办公室的工作。

史建:这不是传统建筑师要做的工作,也不是传统规划师要做的事,而是像一个空间导演。

马清运:当一个城市发生这种问题的时候,你跟市长说:“这个项目有问题,能不能先让中规院做一次总规,然后再让市规划院做一次详规,再让我们做一次控制性详规,再让同济大学来做一次城市设计,然后我们再去做每一栋房子,然后再招建筑师……”这得多长时间!

为什么要这样做呢,我懂规划,又知道建筑,干嘛要中间做那么多貌似的工作,画没有工作意义的图纸?那一套体系是为了管理,是在资本主义的那种融资体系下非常重要的工作;可在我们这儿,现在城市五年计划,这是一个中心区市,计委已经把钱批了,然后你再去把土地分块,交通再分析,这都是经济公司评估土地价格用的,完全是两种事情。

我们中国的规划是属于建造期的规划,西方的规划是城市建造之后一种管理策略的细化,根本就不叫规划。我们现在都混着,做他们做的事,没有指导意义。这件事我能够胆大接着,因为那个过程我全知道,图纸可以省掉,这确实不是传统建筑师做的事。

我在宁波的工作总结一下,是给城市加了催化剂,就是把其他的东西变得更容易理解。所以当有人从建筑本身谈我的建筑,我觉得特别好笑,我是从来没有把它当做一个建筑作品来看待。

作为经济(而不是风格)的地域主义

史建:反而你在西安的那些作品,可以从建筑的角度看,在类型上和细节上下了很多工夫。

马清运:因为宁波主要是提供一个有生产力的城市空间,我不把它叫做商业空间,而是具有城市生产力的城市空间。它的目的是不一样的,因为作为生产力来说,它是有消亡过程的,任何一种形式的生产力,必须有死亡的结果。我认为所有的这些建筑都会随着时间被推掉,生产关系大概是更有组织关系的。所以我觉得,既然作为激活城市的生命活力,它也是生产力的一种代表,还是有很强的理论上的临时性的。

西安这些东西基本上就不再是这种了,它们是一种最后的终极产品,而不是凝聚生产力的一个组织形式,所以它就变得具有更强的永久性。

▲井宅,陕西蓝田,2005年

史建:包括你的父亲住宅(井宅),都从当地传统当中吸收了一些东西,然后加以转化。

马清运:在这之前我曾是彻头彻尾的现代主义者。刚回国的时候,与历史问题有关的我一概不接触,只要是保护区的房子就不干,不接,我拒绝参与历史。这倒不是因为我不懂历史,因为我在清华学的是古建,但我觉得那个不是我要做的,更多的人还会做这件事情,但不是我要做的事情。

后来我就发现传统当中有两部分,一部分是属于约定俗成的部分,这部分有很大的问题。约定俗成这部分基本上属于传统的惰性,就是说传统当中有一大部分是很懒惰的,是接受了别人给你的,这样的话你最舒服,不用去挑战。还有一种传统是很聪明的,是由智慧积淀出来的传统。我觉得我们要把传统混到一块谈就比较危险了。

陕西这些作品基本上都有希望颠覆那种约定俗成传统的意念在里头,甚至那个时候只有真正的揳入到传统当中去,才能把传统的这种习以为常的动作、不合理的东西给颠覆掉。特别是在北方农村里,有很多是不合理的,但是就因为大家都是这么过了几千年了,从一百多万年前的蓝田猿人就那样,所以就只能成这样了。

我的两个房子都是强烈反传统的作品。在父亲住宅里,这是河,这是山,凡是村落在这个标高里面的,都用石头,但是石头都用多高呢?都是不到一米高。为什么这样子呢?因为农民把石头抬起来一弯腰,就这么高,所有的石头就是垒到这么高。为什么?农民是非常懒惰的,他不会多干一秒钟费事的事,那会多烧粮食的。他要举起来就太费劲了,就得烧粮食,烧粮食就吃得多。他要活一百多万年呢,蓝田人在这生活了一百多万年,他一点多余的食物都不烧,只是恰好,就干那么多活儿。包括吃饭的时间都是非常讲究的,绝对是让你每个小时都不饿,但是吃的是最少的。穷啊,所以把石头就盖这么高,如果再高,他们就得克服地心引力了,不干。石头肯定就垒这么高,为什么?因为这个时候石头是从河底往上抬的。

然后你看那山里的房子,山里的房子全部是石头的,石头垒到顶,那是因为石头是从山上取下来的,是往下放的,它是顺着地心引力的。

所以农民永远不住在两种房子中间的标高上,因为这个标高搬运起来很难。这个标高不住人,这个标高的地恰恰是不种粮食的。为什么不住人呢?所有的宅基地,所有的农村都在蔓延,比城市蔓延得厉害。以前农村的房子过一阵子就塌了,然后再盖一下,现在可好,孙子还没生出来宅基地已经批了。所以现在农村的蔓延(agriculture sprawl)绝对比城市的蔓延(urban sprawl)厉害,为什么?因为他们只在那个标高上生活,所以永远住那个房子。

我的父亲住宅就在那个中间标高上,所以有两种选择,一种选择是把石头放得再远一点,另外就是把石头再抬得高一点,场地就大了,房子盖得跟上面下面的都不一样。所以如果不知道这个传统,怎么去反对这个传统?

墙的施工方法也是不一样的,我受的是新建筑教育,我很容易找到石头新的垒砌方法,墙里面所有的竖向的钢筋是直的,横向的是铁丝,因为铁丝可以被石头压着扭转。

农民在造砖房子时做空斗砖,所以砖房子永远只能盖这么高,再高就塌了。我那种砖,完全是新发明的,是实心砖,竖砖完了是有空隙的。农民工匠说都干了多少辈子了,从来没有这么砌过墙。这墙是我发明的,我学过结构,我知道这种墙盖5 米高肯定塌不了,不用构造柱。盖完以后农民说这是我们盖的?是他们盖的,也没图。

他们原来砌砖砌墙的经验有问题,别看几千年,也有问题。为什么盖不了两层房子?他们一直住密度那么小的房子。农民永远是住一层的房子,如果住两层的房子就是用水泥板贴瓷砖,这都是陋习。中国传统当中,大概有非常大的一部分,我敢说是多于一半的部分,是因为懒惰、约定俗成和不挑战造成的。

我讲的这些完全是反传统的,我把它叫re-enter the mode(重新进入现代)。中国的现代主义还没有形成呢,我觉得中国正在“重新进入现代”。

▲ 井宅,陕西蓝田,2005年

史建:我觉得这个是比较根本的,因为它实际上是超越了地域主义的问题。地域主义还是一个学术理念,或者是风格,或者是……

马清运:是一种语境,一提到它,就知道在说什么。

史建:主要应是从建造本身,从根本上开始思考问题,或者从地域和建造技术本身去思考问题。

马清运:所以蓝田的这些东西还有三个比较新奇的。还有一点是在蓝田我们是做开发商的。我认为地域主义就是经济,不能当做风格。如果按照弗兰姆普顿的理论,停在critical regionalism,只是对现代主义进行文化批评,我觉得是远远不够的。

地域主义形成地域经济,必须形成一个经济机器;如果不形成经济机器,地域主义早晚要消失,你写再多文章也得消失。因为如果掌握地域的技术和才能的话,这个东西的成本是最低的,有同样的经济目标,可以达到更大的经济收益。达到更大的经济收益之后,这种投资再回来,就可以做更大范围的地域主义。这就是为什么在资本主义社会当中,只有用资本主义的原则应对它的一切力量,才能得到胜利,否则最后完全没有意义。

冯恪如:所以你跟西方记者说,“在过去十年里,最有创造力的人是商人,他们创造了财富、动力和可能性”。

马清运:我觉得除了这个,生命线就没有了。所以在蓝田我们也是开发商。我们不是一般中国开发商的状态,开发的是两个东西,一个是这种错位旅游文化,完全不是主流旅游;另外一个就是农业的原生经济,就是做葡萄酒。其实就是为了让不种粮食的地里,给我们带来经济收益。

史建:现在的状况怎么样?

马清运:现在葡萄酒可以说是中国红葡萄酒里最崭露头角的,说这话的前提是你得懂红酒,要是不太懂红酒,我说这个完全就跟吹牛一样。非常好!

史建:实际上蓝田这些事情还是被建筑杂志给妖魔化了,也可以说是“常规化”了。就是说照片和介绍文字反映的,只是一些形式上的东西。其实这些东西并不是很重要的。

马清运:我觉得我的很多作品还真是不特别希望从常规建筑师的标准体系去判别它,大概我工作的时候也不是这么工作的。其实我在宁波工作的时候,我基本上觉得我是甲方,我事务所画图的人是我雇来干这事的。这时就会发现,当你评价它的时候,我在这里真正的作用是我对生产力的设置。我可能更关注的是这些问题,包括怎么跟招商公司打交道。因为这是市政府项目,没有商业策划,怎么帮着市政府去做商业策划,怎么在商业策划过程中最大量地满足空间的公共性的要求,其实这些事情我做了很多。

我有这么一个特点:凡是我弄懂了的和大家都做的,基本上就不太按这个角度去做;如果要做的话是我还没有弄懂,我肯定有自己的新奇感的时候。如果我也弄懂了,大家也那么做,这件事我肯定就开始要想着怎么样变一下,因为你刚才说getting used to,就是一般化,常规化,当这个状态变成一个normalized的状态的时候,创造力没有了,只有技巧。你做的房子可以非常非常漂亮,但是这是技巧问题,已经不再是其他的稳定因素。

南加州建筑学院院长:新的可能性

史建:在给崔恺做访谈的时候,我曾经谈到,中国目前建筑量这么大,但是建筑整体设计水平比较低,有点悲观。崔恺当时谈到两点,一个是往往一个时代经济最发达的时候,并不是出好东西的时候;第二个他说,原来对建筑现实挺悲观的,但是看到现在张永和和马清运都已经到美国去做主任、院长了,从这个角度讲,好像又是可能的。

马清运:我是特别怕重复的人,我每五年肯定变一次。从清华开始,去美国,纽约五年,到1995 年;2001 年回国也有六年了。就是说我自己体会到了normalization,常规化的这个过程,很可怕。我从70 年代开始就一直保持着五年的节奏,这是很个人的事。但是从逻辑上分析起来,在中国现有的条件下做建筑创造的所有途径,我感觉已经都尝试过了,那么我就知道它的可能性在哪里,我也非常清楚它的局限性在哪里。我认为现在对于我这个过了六年的人来讲,体验的更多的是局限性。如果刚回来,2001 年的时候,我可能体会的是非常非常奢侈的可能性,今天我体会的更多的是一种局限性。比如说我们整个社会对于先进技术的投资是不够的,完全不够的。

冯恪如:实际上是你变了。

马清运:我刚才也是说我变的过程是特别个人化的,我觉得自己在重复的时候就没劲了。我盖一栋房子,再盖一栋房子,再盖第三栋房子,第四栋怎么办?这个东西再做得多了就有点问题了。

局限就是整个社会对于技术的投资是不够的,我们的资源是有限的,更多的资源是花在有形的东西上的一种创作,这是一个很大的局限。对于我来讲,一个建筑如果不和具有前景的科学技术放在一块——比如现在都盖了六年房子了,柱网还是8.5 米,梁高还是10 米;盖任何一个房子,上去就是拉8.5米的柱网,这太无聊了。

第二个我觉得整个的社会还是处于一种比较低下的经济状态,现在基本上大家做房子还是满足漂亮的、维护空间最大化的原则,结果很简单,就是一个漂亮的外表和最大的空间。干脆让更多的人再去享受这种激动算了,我也做了很多了。

第三个我觉得中国目前的生活的群体习惯还比较保守,相当地保守,极其保守。这个社会还在动荡期,在转折期,作为群体的公民意识不够有创造力。这不只是说设计界,而是说整个社会的创造力和冒险精神是不够的,非常低下,大家患得患失的太多了。一有实验性的行为,或者实验性的生活方式,就可能失掉什么,所以大家都会很保守。

我说的这三点都是出色的建筑所依赖的三个元素,一个是生命的创造力,一般生活的创造意识;一个是资金,社会的投资投在哪儿;还有一个就是我们对先进技术的投入不够,真的不够。所以我觉得在这种情况下,再做建筑,我找不着突破口。这三个基础都不在,我找不着建筑的真正能够突破的台阶,所以我想干脆就到变的时候了。其实刚才这种理性分析,就是我烦了以后想出来的。

冯恪如:你在为自己的创造力寻找新的资源。

马清运:我是需要的,我每五年一换,要不换一个角度,要不换一个地方,要不换一种格局。像五年以前开始的那个葡萄园(实际上是六年以前开始的),就已经开始有这种想法。所以我想这种情况下,在南加州做,就是有一个机会来了。我想这大概是我转变的一个非常重要的契机,所以干脆换一个角度。

当我对一个地方特别熟悉的时候,我就觉得没意思了,因为当对一个地方熟知的时候就危险了。洛杉矶现在是一个很新的地方,非常具有生命活力,新的技术,新的艺术。洛杉矶的研究做得非常好,硅谷,南加州,这些都是美国现在最酷的、有新思想的地方,从科学技术到生物化学都是集中在美国西岸。我觉得这个时候在那边做的话,可能接触到更多的新鲜的东西,然后再回来看中国。

我不会放弃中国,我只是变换一个角度而已,这是一个出发点,是一个起因,但是又很个人化。

史建:我们给domus做的第一个访谈是张永和,那时他去MIT已经有一段时间了,在访谈中他谈到他在那里做的一些针对西方建筑学院化的教学弊端的比较大的改革。你还没有正式地走马上任,有没有一些想法?

马清运:有三个原则,一个是跨地域,一个是跨文化,一个是跨学科。

跨文化主要是跟学校的经济运作有关的,跨地域是跟洛杉矶的城市有关的,因为洛杉矶是美国的前线,它是美国的西前线,又是一个环太平洋的东前线。美国两个经济的线都在这,所以经济上讲它真是一个多元的、多元民族的经济(从移民上讲),这肯定是洛杉矶一个非常重要的特点。以前洛杉矶没有把这抬到非常高的地位,一直把洛杉矶作为美国中东部人度假的地方。最早,洛杉矶有钱的人都是中部的人,中部太冷,冬天去那住一住。

第一个“跨地域”主要是与钱有关系,因为国际上的资金是不受国界限制的,所有的投资现在应该是世界性的。这个学校的经济命脉就是资金,办学没有钱是不可能的。我刚才说的我的具体做法,就是在融资的策略上,会有很多的国际融资的方法,包括设立境外的奖学金。比如说如果指美国融资的话,我要你们这个企业给我们学校捐资,你这钱得到美国去,这个多难,所以最后接受捐资的都是美国当地人。为什么不能够把我们的整个基金组织变得更国际化,使你们捐的资本在任何一个地方都可以开始,甚至不拿回国,在当地花也行?因为教育变成了一个跨领域的,那么融资一定是要跨领域的,否则的话,要交两重税。这是在经济上要有的改革。

我当院长和当系主任是有很大不同的,当院长基本上是CEO,与当系主任不同,最后还是要CEO决定在哪用钱。MIT是要有院长的,院长最后决定钱从哪来,钱在哪花。我的重要任务是这个。所以我决定在融资这部分要做很大的国际调整和变革。传统的校议会,给建筑系捐钱的人都是洛杉矶非常有名的重要的富人,这也使得这个学校变得比较地方化,美国学校很地方也是因为这个。如果校议会能够扩大到南美洲、亚洲,那教育真正的辐射力就强了,这需要工作。

第二个就是跨文化,我做了一个具体的事情, 设置了一个叫delta inquiry and investigation program,简称DIIP。这都是海外的研究项目,比如说我在中国选一个点,同时做城市研究的就不是南加州大学一方,可以找南加州大学、哥伦比亚大学、同济大学三个学校共同研究这个课题,因为三个点的话就不会形成结论了,三点是无穷的起点。然后下一站选择南美洲,中国的学校就不去了;再下一个点我们选择里昂的一个郊区,那这个时候南加州大学就不去了,而是哥伦比亚大学和同济大学。这个课题将会在全世界像接力赛一样转,但是是由南加州大学发起的。我夏天就开始干这事。

第三个就是跨学科。第一个是跟LA有关,第二个是跟各大学,最后一个是跟学科有关。因为南加州大学拥有美国最好的电影学院——南加州大学电影学院,有非常好的传媒学院,还有一个非常好的经管学院,它的知名度不得了,还有很好的现代艺术学院,很好的戏剧学院,还有建筑学院。我就要很快建立一个这六个学院的大的交错体系,共同设置课程,共同做研究。这个工作会直接从研究生院开始做起,因为南加州大学有比较强的本科教育,也有自己的一套格局。我基本上要放在研究生的这块,因为做院长不用去教书,在策略上我要把它设置好,要达到这些目的,这是做院长的好处,有理想的话是可以实现的,因为你直接管钱往哪儿花。

我想我们学校需要投资两个事情。一个是人才的投资,说白了就是四十五岁这个阶段,将来再过二十年谁是雷姆。我们早早地把这些人抓住,要给这些人很高的讲课费,很好的tenor track。现在是一个非常好的时机,因为洛杉矶是经济非常好的地方,项目层出不穷。洛杉矶的GDP 增长是4%-5%之间,美国是1%-2%之间。它的经济非常好。建筑师是非常经济的动物,哪儿有钱建筑师基本上就在哪儿,所以要投资好的教师。第二个就是投资好的思想,比如说我每年有一些研讨会,这就比较细节了。院长的职责大概就是抓住这个方向,然后把钱用到刀刃上,收集最好的人才。

冯恪如:你,还有张永和,在西方受教育,你们有跨越东西方的视野和经历,因此带回中国一些新鲜的东西;现在你们返回西方,就职于教育领域,同时在那里实践。在这样的平台上,你们是否会带回到西方一些中国经验的东西?

马清运:中国的东西我刚才已经说了三方面,我觉得我们的果断,对于不拘小节的果断,我要带给西方。美国的体系琐碎,所有的事情要讨论几万次,民主社会是很浪费的。我觉得我一定要把中国人的这种对根本问题的捕捉和对细节问题的果断带给美国。

第二个经验,我希望把中国人的这种良好的目的和狡诈的经验结合在一起。因为中国人实际上是很好心的人,中国人之所以有时候显得比较迂腐,是因为他怕直面冲突会带来对目的的折损。其实中国人想问题是非常正的,出发点也是非常关怀的,但是不善于直面冲突。我想我在那边既然做了CEO,就用这种处事的方法来教美国人,怎么样有效率地把事给干了,不一定非得说出个谁胜谁负来,只要把事做了,大家都是受益的。

最后一个,要把一种生活经验带给美国人。我在中国上学在美国上学,在中国做实践又跑到全世界各地干这个干那个,再跑到美国教书,这种生活轨迹是美国学生应该学习的,这样世界为家,大家都挺好。

冯恪如:荷兰建筑杂志Volume第8期是中国特集,Ole Bourman热情洋溢地盛赞中国,说全世界最聪明的大脑都在为中国做顾问,若要“现代”就必要彻底的“中国”。你对他们的这种热情、亢奋怎么看?

马清运:我觉得任何一个东西到这种亢奋都很危险。因为刚才我已经说了我的经历了,我认为现在缺少对先进技术的投资,缺少对创造力生活的养育,还有缺少资金。

如果是个人的一种体验,他们说这话都不错,因为他们一定是个人体验的这种状态。四年以前我大概也会说这种话。这里中国的价值在哪?我觉得中国的价值不在于给人提供任何的激动,中国的价值是一种可能,这种可能我们会不会抓得住,我就不知道了。中国这种初期的状态,在发展的过程中能不能发展出来其他的东西,这是一种激动,如果是更快地发展让我们已经见惯的东西,那就太遗憾了。现在的激动在哪?还没发生。

当这样的速度变成我们熟悉的东西的时候,我希望它有一些异变,也不知道哪个基因出错了,变成另外一种动物了,那就狠了,这是我寄予希望的。我寄予希望的主要是对这种政治体系,我觉得如果中国能够产生跟世界不同的发展途径的话,就是因为中国的政体太有价值了,完全不能丧失,一变成民主社会我们就全部完蛋了。

我觉得中国现在这个政体存在了很多西方人认为的问题,我们也确实有问题,但是我们至少也跟西方的不一样,跟它不一样再差都比跟它一样要好。

史建:目前城市发展的速度,必须是这种体制才能产生的。

马清运:土地是肯定不能私有化的,土地一私有化,整个的社会资源就完蛋了。我觉得世界上任何一个事情都应该有生死的过程,包括土地的所有权。所以我觉得中国现在这种土地制度可能特别宝贵,要好好研究。

人物介绍

马清运

1965年出生,美国宾夕法尼亚大学建筑学硕士。美国南加州大学建筑学院院长,马达思班(美国、上海)建筑师事务所创始合伙人及设计总监。主要作品有玉山石柴、浙江大学理工学院宁波分校图书馆、青浦夏阳湖浦阳阁、宁波老外滩、宁波天一广场等。‘

版权声明:文章首发于Domus中国,转载请通过邮件或电话与有方新媒体中心取得授权。

上一篇:建筑师在做什么82 | 李麟学:新建筑革新的三个支点:热力学、数字化、材料化

下一篇:崔恺:中国建筑慢下来以后,可能会出现文化上的突破