本文由有方创始合伙人、香港大学建筑系副主任、副教授朱涛撰写,通过(1)周边街廓形态/类型;(2)集体语言;(3)民居-纪念碑两重性三方面对刘家琨的成都西村大院进行了分析。立足中国当代文化语境,通过回顾刘家琨的一系列近期作品,朱涛认为大院是他持续探索蕴含集体价值的建筑实践的一个里程碑之作。

今天,建筑需要涌现出来,需要被赋予空间表现。新的信仰伴随着新的机构,需要以新的空间和新的关系表现出来。那些对机构的特定形式异常敏感的建筑展现将开辟新的先例、新的开端。我不相信美能被刻意地创造出来。美是从存在意志中演变而来,而这种意志可能早在远古就有了初次表现。

——路易斯·康

美在今天没有其它量度,只在于一件作品能够解决矛盾的深度。一件作品必须切开矛盾,克服它们。不是把它们掩盖起来,而是追逐它们。仅仅形式的美,不管是什么,是空洞和无意义的;在观察者得到的“艺术之前”的感官愉悦中,内容之美丧失了。美要么是多重力量向量的结果,要么什么都不是。

——狄奧多·阿多诺

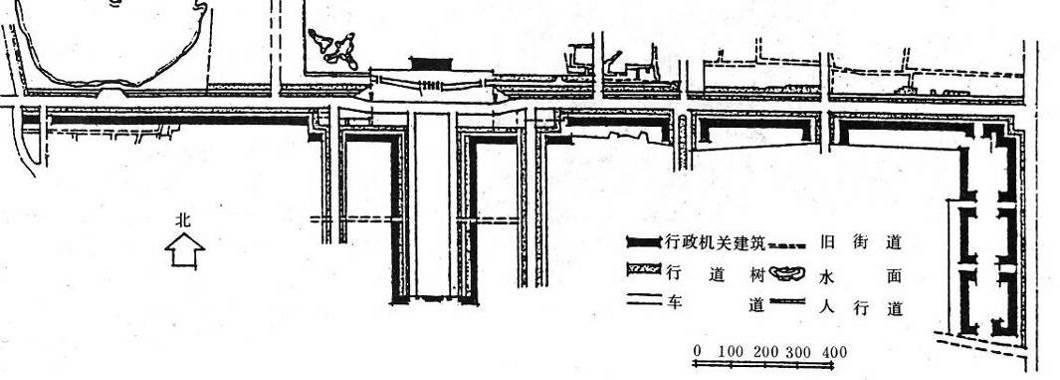

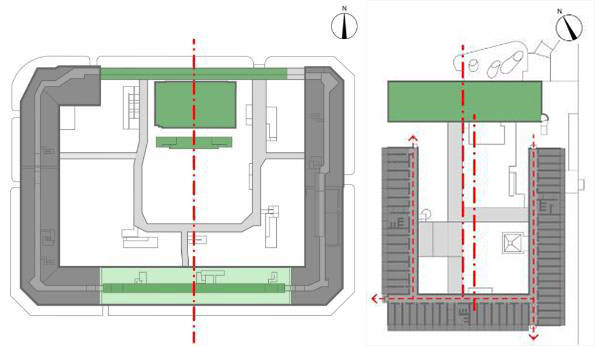

建筑师刘家琨,在2008年修建了19平方米的胡慧姗纪念馆——恐怕是中国最小的纪念馆,近年来又打造出一个巨构,一个长228米、宽170米、进深25.8米、高24米的环状街廓——成都西村大院。(图1、2)

“西村”的名字由来比较单纯:基地位于成都西边,开发商希望它能发展成一个前卫的文化创意区,让人联想到纽约东村。“大院”的概念则叠加了多层次含义和愿景。

首先,“大院”源于很具体的建筑体量研究。237 x178米的基地被规划定性为“社区体育服务用地”。它四边临街,由住宅环绕,有了成为社区活动中心的基本条件。再加上建筑容积率(2.0)、覆盖率(40%)、限高(24米)等限制条件,建筑师在比较了不同的体量分布方案后,认定将建筑沿基地周边围合布置最合理,这样可实现建筑沿街界面的最大化与院落内部公共活动场地的最大化。

就这一基本出发点——建筑体量布置、总体空间形态而言,在笔者看来,西村大院与其说是直接采用了中国传统院落原型,倒不如说更接近欧洲传统的“周边街廓”(perimeter block)做法。实际上,西村大院在空间形态的操作上与一段欧洲城市-建筑思想历程产生了某些勾连。但建筑师在设计过程中更聚焦在大院与中国-成都多重语境的交接,并没有关注它与欧洲空间传统的“隐性”联系,众多读者对大院的读解也没涉及这一点。笔者认为这一点很重要,它证明一件重要作品问世,往往与多重空间传统建立起复杂关系,其中一些关系甚至会超出作者的原初创作意图,有必要先梳理一下。

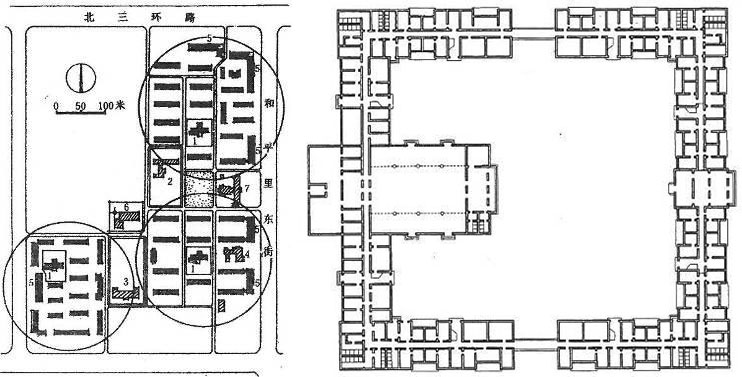

泛泛地说,欧洲和中国城市都有院落住宅传统。欧洲的周边街廓往往将大部分住宅体量均质地围在基地周边,成为有厚度、实体感很强的边界,在地面层对外部城市形成连续的街面店铺,对内则大部分留空,形成院落(图3、4)。相形之下,当中国的传统院落尺度大到占满一个城市街廓时,往往更内向。它们较少在基地四边用建筑均质围护,较少在地面层对外部城市形成连续街面店铺,对内也较少完整留空,而是常将规格较高的“正房”横亘在中轴线上,与处在边界上的围墙或“厢房”交织,形成重重叠叠的次一级、再次一级的院落。从紫禁城到大型四合院,大都遵循这一原则。(也有例外,比如客家土楼将主导建筑体量沿周边均匀布置,就比较接近欧洲的周边街廓。但土楼的形状多为圆形,多建于乡村,这两点又不同于欧洲周边街廓。)

二十世纪上半叶,中国一些殖民城市如上海、天津等引进了欧洲的周边街廓。比如著名的上海隆昌公寓(1920-30年代)就是这个时期的产品(图5)。在1950年代北京,建筑师们曾就新中国住宅的走向展开热烈讨论。他们的争论焦点之一就是究竟该听从苏联专家的建议,全面推广欧洲传统式的“沿街建房”——即周边街廓,还是该摆脱这个传统,采纳当时在西欧时兴的现代主义行列式板式住宅(Zeilenbau)。

从1950年代到1960年代早期,这两种住宅形态对北京和中国很多城市的住宅建设都有影响(图6、7、8)。到了1960中后期和1970年代,随着斯大林苏联对中国影响的式微,中国住宅建设日益强调经济实用性,现代主义的行列式板式住宅占据了主导。这期间,即使各单位在自己的地界上高筑围墙,封闭领地,也很少再用周边街廓的做法。各单位往往是单纯用围墙将内部所有建筑物(多为行列式布置)一并圈起来,形成“大院”。自1980年代以来,商品化的“居住小区”日渐取代计划经济时代的“单位大院”。周边街廓产品虽偶见于房地产开发,但主流住宅产品是现代主义的高层板楼或塔楼,由围墙圈起来形成封闭社区。简言之,不管是在社会主义中国,当“单位大院”作为一个强大的行政-空间单位,还是在市场经济的中国,当封闭小区成为主导居住模式,都较少呈现出西村大院这样的高度整合的建筑-院墙一体化的空间形态。严格说来,西村大院的空间形态更接近欧洲城市的周边街廓传统。

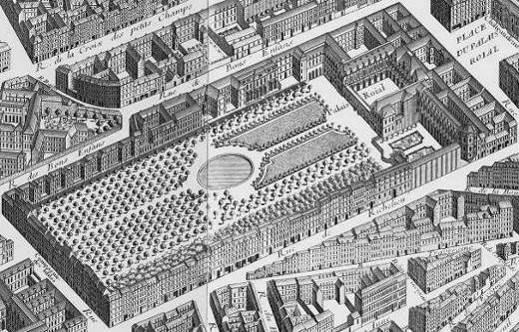

在很多欧洲城市,周边街廓形态在中世纪便已成型。十九世纪的大规模城市更新,比如豪斯曼(Georges-Eugène Haussmann)的巴黎规划和塞尔达(Ildefons Cerdà)的巴塞罗那规划,将周边街廓改造得尺度更大,形状更规整,更符合现代城市标准(图3、4)。周边街廓不光主导了欧洲城市的居住形态,也从根本上塑造了公共空间。通常尺度的周边街廓在外部形成连续、线性的公共空间——街道。街道相互交织成为街道网,在重要交汇处布置集中式公共空间——广场和公共建筑等。周边街廓的内院大多是供楼上住户使用的私密花园。但当一些大尺度的周边街廓的内院向城市开放,又可形成围护感很好的城市广场或公园。比如,巴黎的卢浮宫与其临近的皇家宮殿 (Le Palais Royal) 就是这样的成功案例:原本为皇家私用的内院向城市开放,成为宜人的公园-广场(图9、10)。成都西村大院利用建筑在基地边界形成连续的街面,内部空出182 x137米的院落,供大院业主和公众进行休闲、运动、会务、交流等各种公共活动,与巴黎皇家宮殿的做法类似。

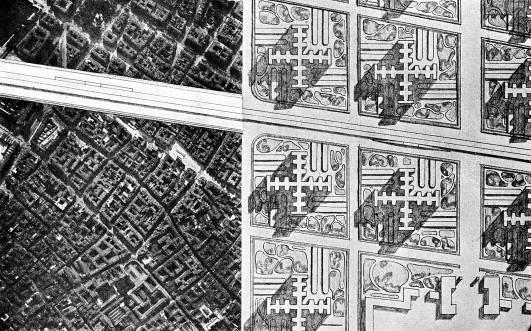

到了1920-30年代,周边街廓传统受到了以柯布西耶为首的现代主义规划师的强烈攻击。柯布的新策略——今天笼统称为“光辉城市”或“公园里的塔楼”模式,实际上是把周边街廓形成的紧密的建筑(实)-公共空间(虚)的图底关系彻底抛弃。他首先将城市地面看作一片空地,在其上布置大尺度交通路网(不再是街道网)和开敞绿地,在绿地中心摆放各自独立、彼此有巨大间距的塔楼(图11、12、13)。(注意柯布在1925年推出的Plan Voisin 规划案中,要把巴黎心脏地带的历史街区大片切除,植入他自己的“公园里的塔楼”时,还算刀下留情:他保留了卢浮宫和皇家宮殿片区,作为一块“历史遗产”。)

柯布的“光辉城市”模式,经由1940年代的《雅典宪章》进一步系统化,树立了现代主义城市规划的机械理性主义教条。它在战后世界范围的旧城改造中造成对传统城市肌理的巨大破坏,在新城建设上更催生出一批批刻板、没有人情味的现代城市。环顾今天的中国新城建设,从上海浦东到成都南部新区,“光辉城市”的负面影响比比皆是(图14)。

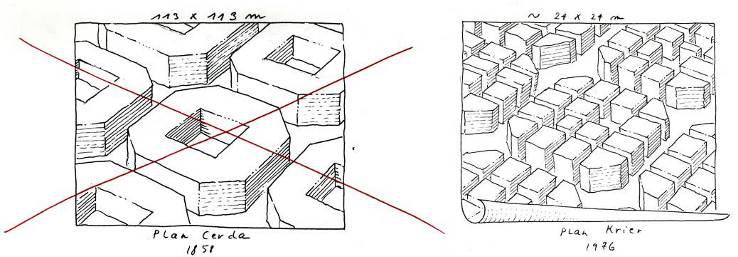

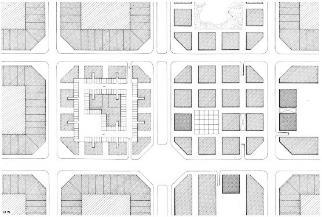

在二十世纪下半叶,伴随着西方社会和专业界对现代主义城市规划原则的批判,向传统城市社区回归的意识越来越强,周边街廓传统再次获得新生。从1950年晚期到1980年代,欧洲规划师、建筑师们设计了很多向周边街廓传统忠实回归的“后现代主义”作品。比如,里昂·克里尔(Leon Krier)在1976年提出的巴塞罗那城市设计提案中,甚至认为塞尔达在1859年规划的巴塞罗那周边街廓尺度(113x113米)都过于庞大。克里尔提议将它们进一步切分为更小(24 x24米)的周边街廓组群,以接近巴塞罗那中世纪旧城区的细密肌理,并疏通城市街道与街廓内院之间的联系(图15、16)。另外,克里尔1979年提出的巴黎Les Halles片区改造方案,则试图用小尺度、密集的周边街廓组群,修复现代主义粗暴规划对传统城市肌理的破坏(图17)。

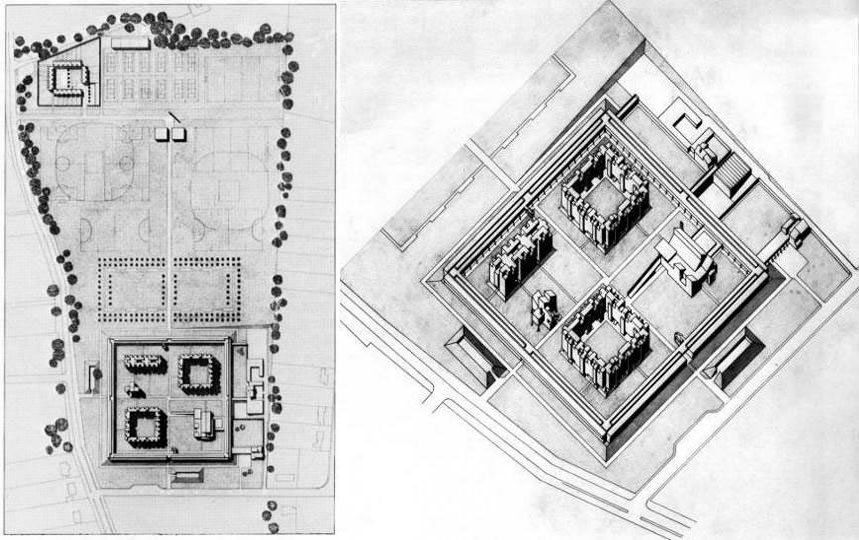

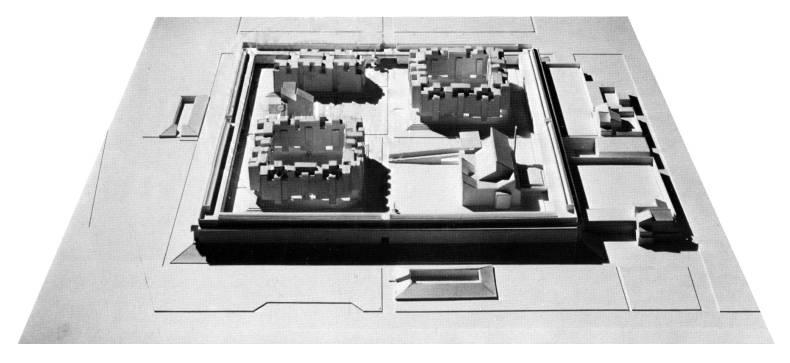

在这种重新检视城市空间传统的大思潮中,也出现一些与克里尔的“小街廓”倾向相反、将周边街廓放大到巨构尺度的提案。这里举两个案例,与西村大院相似。一是詹姆斯·斯特林1958年的剑桥大学丘吉尔学院竞赛提案。在一个空旷的乡村环境中,斯特林力图使新校园回归欧洲学院的空间传统——“学院”就该是个大院(图18)。斯特林将大量学生宿舍(一层)沿基地周边布置形成围墙,围墙顶部像古城墙一样设有散步道和观景平台。大院内部又增设两栋高年级学生宿舍(它们各自又围起自己的次一级院落),再加上两栋社区公共设施,包括图书馆、餐厅、诊所等,其余空间便是庭院。(图19、20、21)

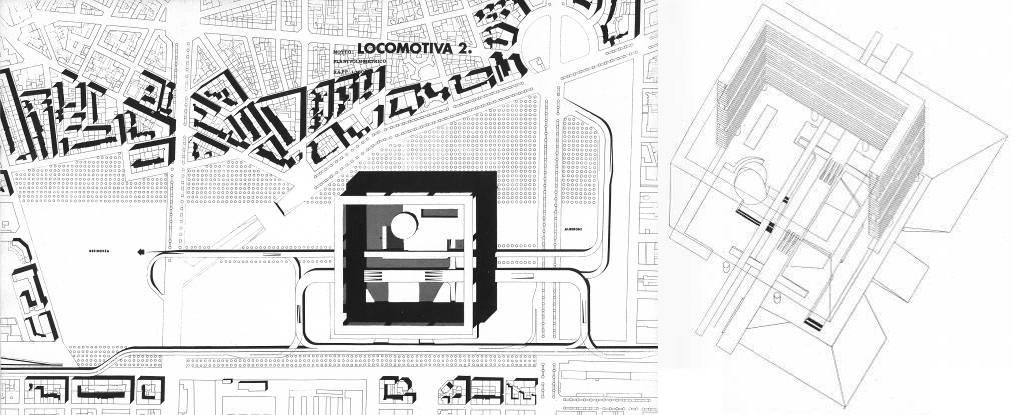

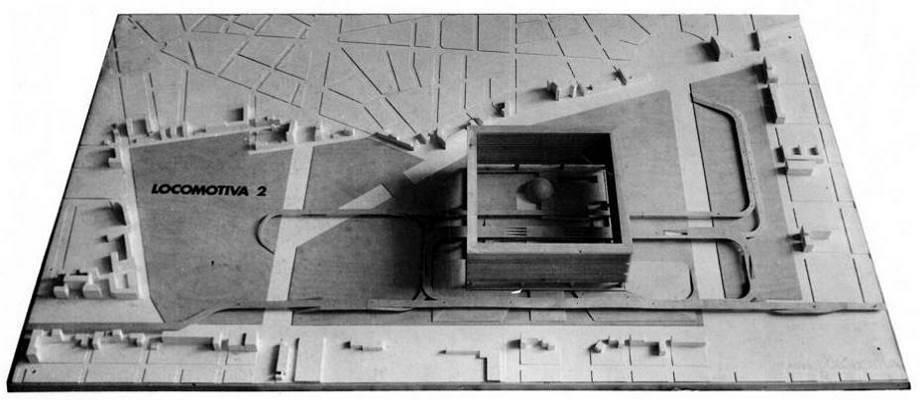

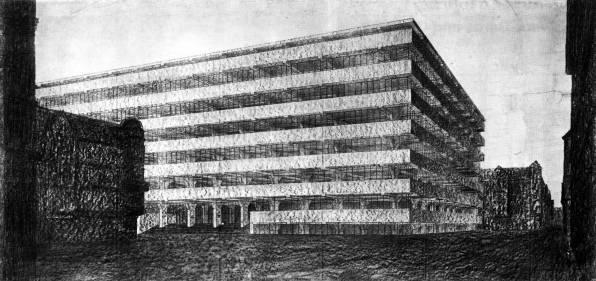

另一个更激进的作品是阿多·罗西1962年都灵新政府中心 Centro Direzionale 竞赛提案(与G. U. Polesello 和L. Meda合作)。为疏散历史城区的拥挤,罗西提议在旧城外边缘修建一个巨构,以容纳整个新区的行政办公机构和一些民用设施,并引导新城的未来拓展。该巨构的主体办公楼是一个边长320米、高140米、进深20米正方形周边街廓建筑。它的每个边由四棵间隔100米的巨柱支撑。巨柱内部容纳竖向交通和机械设备管井,并将办公楼(本身高105米)抬到离地面35米的空中,使其围合出一个边长280米的方形内院。大院中,一边是多层下沉的商业街,另一边集中了公共设施,如议会厅(有球形穹顶)、剧场、电影院等。(图22、23、24)。

斯特林、罗西和刘家琨的方案有很多共同点:三个项目的基地都位于传统核心城市的外围,三位建筑师都试图构筑起新建筑与传统内城之间的某种积极关系;三位建筑师都不再信仰现代主义的规划原则。他们都意识到那种将基地作为空白地面,在其上通过自由构图布置独立建筑的做法只会进一步加剧新城建设的碎片化倾向,难以形成有生机和凝聚力的社区;三位建筑师都采纳了周边街廓空间形态,但他们都没有像后现代主义建筑师如克里尔那样利用小尺度周边街廓组群,谨慎地规划出有密集街道网、细腻肌理的传统社区,而是将单个周边街廓放大,形成一个巨构——在这一点上三位建筑师又多少体现出某种现代主义英雄主义的气质;三位建筑师都在周边街廓巨构内部仔细分配了实体围合-内院开敞、私有单元-公共空间之间的等级和秩序;在空间形态和功能组织基础上,三位建筑师并不满足于功能主义的抽象语言表达,还特别重视建筑语言的象征性。比如斯特林的城堡般的学院及内部村落般的公共设施,罗西的市政中心中的穹顶议会厅等,都有着强烈的对社区、公共空间的象征性表达。刘家琨的大院也蕴含着丰富的象征主义——这一点在后面仔细讨论。总之,三位建筑师各自利用一个周边街廓巨构,以期构筑出一个在空间形态和建筑表现上都有强烈凝聚力、整合性的社区,营造出一种新的城市空间的集体性。

三个方案也有不同之处。这里没必要深入细节——西村大院已经建成,另两个欧洲作品仅停留在竞赛提案阶段,设计深度与西村大院不可同日而语。笔者只想指出,欧州和中国城市文化语境的差别,导致了两个欧洲方案与西村大院的三大不同:

第一关于巨构内部功能配置的复杂程度。两个欧洲巨构内部的功能要单纯很多,一个是学生宿舍和公共设施,一个是办公楼和民用设施;而西村大院内部则是一个“业态混搭”的微型城市:商铺、餐饮、酒店、办公、运动、休闲、文化,林林总总。西村大院的多种功能在空间组织上也比两个欧洲方案更复杂,更具内在张力。比如,在西村大院庄重的整体布局内,一个巨型跑道,从地面起跑,到二层架空层在内院环绕一周,又到巨构的屋顶环绕一大圈,为大院引进一种动态能量。在刘家琨的众多作品中,以“游走路径”来穿越、挑战高度整体化、秩序化的建筑空间格局似乎已成常用手法。(对刘家琨作品中“游走路径”的系统论述,请见:彭怒,“本质上不仅仅是建筑,”刘家琨《此时此地》(北京:中国建筑工业出版社,2002),181-184;华益,同济大学硕士论文《刘家琨的中国式实践智慧:西村设计过程的复杂性》,上海:同济大学,2014,92-100. )

但相比其它作品中的“游走路径”,西村大院的跑道有着前所未有的城市尺度和力度。它几乎一跃成为大院的前景,使周边街廓体量成为支持它的背景。打个比方,就像柯布的萨伏伊别墅中的architectural promenade坡道,放大为都灵飞雅特汽车厂屋顶车道(1923)或伯纳德·屈米的法国国家图书馆竞赛提案中的屋顶跑道(1989),霎那间成为主导元素,几乎让建筑体量甚至周边城市退为陪衬背景。(图25、26)

第二关于巨构与周边城市环境的关系。两个欧洲巨构的用地如此空旷:斯特林将学院的体育用地全部甩在周边街廓外面,基地仍绰绰有余;罗西在巨构周围空地上不光布置了公园、停车场,还规划了高架公路和汽车坡道,穿过他的巨构,连接起新旧城区。这让人在慨叹欧洲丰富的土地资源的同时,也几乎要质疑巨构本身高度紧凑性的必要性。相形之下,刘的大院周边围绕着高密度居住小区,建筑大部分为高层塔楼和板楼。大院外部的水平低矮建筑形象及内部阔大院落与周边高层建筑群形成强烈对比,这赋予西村大院一种特有的力度、紧张感。前面提到的巴黎皇家宮殿的周边也是高密度社区,但皇家宮殿与其周边社区仍是同构关系,因为它们共同采用了周边街廓形态,只是尺度不同而已。刘的大院,在为城市片区慷慨地提供了连续街道和开敞院落的同时,在空间形态、建筑体量、形式语言上等多方面都与周边社区形成了强烈对比。(图27)

这连带着第三个更隐蔽、也更深刻的差别:建筑师的空间操作与他们所处的空间传统之间的关系是如此不同。总体而言,斯特林和罗西企图更新欧洲的周边街廓传统,而刘则力图以周边街廓为基本空间形态,在其上汇聚各种生活状态和建筑语言,构筑出一个新型当代社区。对斯特林和罗西而言,周边街廓在欧洲历史中源远流长,又在当今欧洲城市中随处可见,它是一种仍具有广泛集体认可度的建筑原型。正因为他们所继承的传统如此稳定、清晰,不管他们对传统的变形多剧烈——尺度多夸张,基地多空旷,形式多抽象——他们的作品的语言与周边街廓传统之间的关系仍显得脉络清晰、顺理成章。

而刘的工作状态不同。如前所述,他所操作的周边街廓原型并不是中国建筑先在的强大传统,他也没有意识到他的操作与欧洲空间传统的隐性关系。他是以最直接的设计手段——体量研究,而不是对历史原型的有意识援引,获得了一个在空间逻辑上直截了当,文化语境上又有些突兀的周边街廓形态。刘敏感地意识到,该形态在总体空间布局上有利于形成一个有凝聚力的社区。但仅此还不够,他不光需要进一步为周边街廓填充好功能,还要为它寻找到适当的形式表达,赋予大院建筑语言的公共性和文化的感召力,这样才能真正营造一个具有强烈集体性、向心性的社区。

大量当代建筑师热衷于在建筑的功能外表裹一层风格化的“墙纸”,或追随时尚,或沉醉于建筑师、业主的自我表达。刘对这些“主观性”表现丝毫不感兴趣,他甚至对创作出一栋单纯视觉上养眼、看起来很“美”的建筑也不感兴趣。在建筑语言上,刘一直有意识地抵制过度表现主义倾向。他坚持探索一种超越建筑师自我,沉淀着某种集体记忆的语言。比如,即使在胡慧姗纪念馆这样一栋弘扬个体生命价值的极小建筑中,他仍运用了一种承载集体记忆的房屋原型——救灾帐篷。该建筑的个人化表达仅仅局限在室外极少的几个细节上(如圆形天窗、入口标牌)以及粉红色的室内空间。

但在寻找集体性语言上,刘又不同于那些欧洲晚期现代主义建筑师的处境。比如罗西所面对的欧洲语言传统要稳定得多,因而相对来说,也较容易提炼出有广泛代表性的空间原型语言,获得文化的集体性。而刘面临的状态是中国在急速的现代化、城市化热潮中,中国人的传统的集体性空间形态(村落、街坊、单位、公共纪念碑等)和空间语言都在迅速溃解。在刘看来,中国封建、民国、计划经济和市场经济时期的宫殿、府衙、私邸、村舍等多种语言传统都多少仍在现实中并存,而且各自仍有一定的文化感召力。但其中没有哪一种传统语言能占据主导地位,被当代国人普遍认可为一种集体性语言。在这种建筑文化呈矛盾和碎片化的状况下,刘不愿意向任何一个单一的文化传统回归,不管是唯美的古典主义,还是怀旧的地域主义。他在西村的独特勇气和创造力在于:把周边街廓的空间形态当作一个开放的空间框架,如同支开一口大火锅,向里面汇集各类异质传统的代表性语素,将它们杂糅起来,期待它们在各自保持自身特点的同时,也能共同融成一种新的语言集体性。这过程如何启动,又怎样对各种异质语言施加一种整体控制,以协调它们之间不可避免的矛盾?刘在很大程度上依靠诗意隐喻的力量。

意象:诗意隐喻

“意在笔先”—— 刘的一大创作特点是,在具体运用建筑语言之前,总能为自己的作品建立起一个鲜明的“意象”。

正如“意象”一词本身就在意图、意境、形象等多重语义间游移,刘的作品对“意象” 的运用也有多种不同方式。它有时等同于建筑原型,直接关系到建筑空间的组织原则,比如前面提到的胡慧姗纪念馆对救灾帐篷原型的引用;有时是对局部形式符号的提取,比如四川美院新校区设计系建筑组群对重庆近现代工业建筑屋顶形象的采集;有时是对某种整体形象、意境的联想,比如鹿野苑石刻博物馆对一块冷峻巨石的想象,等等。总之,凭借“意象”,刘可以在空间格局、形式、意境等多方面对设计进行总体概括和控制。这体现出他所接受的中国文学、绘画传统的深厚影响,以及他同时作为一个作家的形象思维习惯。有时,他也喜欢以这种方式来读解一些世界建筑杰作,比如他解读悉尼歌剧院的“原风景意象”为海中的帆船,康的达卡议会寨为泛滥洪水中的孤岛。 他为自己的西村大院所立的“原风景意象”则是土地上的一个盆。这个“盆”意向非常奏效,它既可直接指代建筑的形式结果——大院就是一个微缩的四川盆地,一片在崇山峻岭(周边街廓)包围下的完整、自足的平坦风景,也可指代建筑形式的生成机制——大院成为一个文化熔炉般的大火锅,可以开放地吸收众多异质的语言、传统、联想和比附。

随着设计的深入,再加上各种策划、参谋、读者的参与,其它一些意象也陆续向大院叠加。比如 “社会主义大院”用以描述大院强烈的围合感、纪律感和规训感,上海隆昌公寓和香港九龙城寨用来类比大院推崇的“日常神话”美学。此外还有皇宫大院、民居合院、学院、监狱等等。 对刘来说,西村大院的周边街廓的历史原型真正源于何处并不重要,重要的是它一旦被采纳,它能继续吸纳哪些元素,能与何处地方文化语境建立起何种关系。无论是总体的“原风景”,还是各种针对大院局部特征的比喻或联想,它们大都靠诗意隐喻的力量,帮助西村大院——一个原本在中国-成都语境中比较突兀的空间形态,迅速“在地化”了。多重诗意隐喻也激发建筑师的活跃想象力,向不同的语言体系开放,吸取多种元素,让它们在大院中汇聚。当多种语言元素之间产生巨大的矛盾,靠逻辑本身无法协调时,诗意隐喻往往能起巨大的斡旋作用,使得各种矛盾在仍保持自我特性的同时,彼此间能积极互动。

在西村大院中,从意象到语言的贯彻深度并不总是一致的。有些意象停留在诗意隐喻层面上,成为文学化说法。比如“社会主义大院”,是众人对西村大院较喜欢提的一个意象。它在国人关于社会主义空间政治的集体记忆中仍有巨大分量,当它被投射到西村大院这个当下空间中时,自然会在众人心理激起巨大的诠释和审美期待。实际上,该意象也的确能引导人们以集体记忆中的“社会主义”角度来读解西村大院所营造出的某些集体性——大院的围合感、院内日渐丰富的公共生活(图28),等等。但该意象在西村的建筑表达上却是很抽象、模糊的,它在间接的诗意隐喻层面上起作用。相形之下,刘的另一些空间语言异常准确有力、富于深度。他不光汇聚了现代和传统多重语言,还在每一种语言内部有意识地铺陈出精英和草根两种不同倾向的表现,使它们共同交织出丰富表现和强大张力。笔者尝试以“功能主义”和“象征主义”两大分类,对它们略作梳理。

功能主义:精英与世俗

在西村的现代建筑语言中,前面提到的巨型跑道自然可归到现代主义追求步移景异、时空交错的动感语言传统中(柯布所谓的architectural promenade)。但笔者在这里更想强调的是西村广泛运用的另一套现代建筑语言:功能主义对 “客观性”(objectivity) 美学的追求。

重视功能本身并不独特——当代开发楼盘大都重视这一点。刘的真正独特之处在于,他在合理配置功能的基础上,倾力打造两种“客观性” 美学:第一是将大院打造成一个中性、开放的空间框架,让空间框架本身自然生发出有力的形式表现;第二是当空间框架中有众多个体单元入住后,鼓励它们各自在框架内部自我表达,形成一种生动的城市生活质感。前者是建筑师自上而下控制的,精英、抽象、形而上的功能主义美学,后者是各业主自下而上堆积出来的,市井、具象、形而下的功能主义美学。

刘的第一种功能主义“客观性” 美学在平立剖面上都有表现:

在平面上,刘尽量让西村大部分楼层重复标准平面配置,以获得空间划分的最大灵活性。此外,他几乎是偏执地追求周边街廓的边界体量干净,均质光滑,没有任何突出物。为此,他在标准层平面上采用了19.8米的大进深,再向内外两边各悬挑3米作阳台和走廊(面向内院的阳台实际进深为1.8米,让出了1.2米进深给室内空间),形成标准平面模数。

与平面上力求均质配置不同,刘在剖面上是反均质的。原因很简单:在现实中,不同楼层的商业价值不同。如果统一制定4米层高,24米的总限高可容许西村在地面上建造六层。但刘和甲方选择了大部分做五层,以5.05、5.7、3.7、3.7、5.6米来布置一到五层的层高。这保证了商业价值较高的一、二、五层有较好的空间品质,也为二、五层中各商铺自行增设夹层预埋了条件。此外,刘还在结构上采用了柱支撑空腹密肋楼盖体系,争取净空,确保空间划分的灵活性。这些精细的经济技术理性考量,似乎与美学没有直接关系,其实生发出独特的形式表现:各层楼板下表面平整光滑,在建筑立面上强化了水平线条,也共同形成一种微妙的垂直韵律感,接近古典三段式构图(基座、屋身、屋顶)(图29)。

针对大院的巨型外立面,刘采取了一个决绝策略:他让外立面几乎“消失”。在设计过程中,刘的团队也曾设计过几个不同的立面方案,以“百纳被”拼贴画的构图来“表现”内部项目配置的多样性。但这种手法被判定为形式上花哨,概念上软弱——建筑师实际上在做作地自上而下地“表现”城市活力,而不是让城市活力自下而上地生发出来,自我表现。刘一一放弃了这些“主观性”表现,最终的方案简单直接:外挑廊栏板与水平楼板合成通长的水平带,横裹建筑大部分外表面(图29);个体出租单元的铝框玻璃门面退后到3米深处,用户可在其上添加装饰,进行一些自由表达(图30)。(值得一提的是,在2.6万平方米的内院景观设计上,刘也表现出强烈的体系化控制和“客观性”美学倾向。 在设计过程中,刘过滤掉了一系列看似诱人、“容易出效果”的方案,比如在院内种植随四季更替而产生景观变化的蔬菜和果树等。他最终用了一个极单纯的“满院竹”做法:以成都望江公园为原型,用竹林为主导性景观元素,将成都的竹林茶馆公共生活引入到大院内的院落中。如果说前述平立剖的整体化控制多源于功能理性和均质美学,“满院竹”景观体系则试图与地方城市公共生活传统建立直接联系。刘家琨于2015年10月18日在成都接受笔者采访时谈到。)

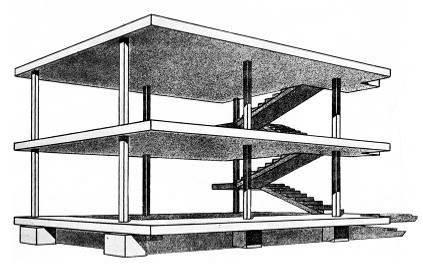

完工的西村大院外立面获得了精英和世俗两种“客观性”美学并存的效果。如果目光聚焦到大院最外缘的横向走廊栏板,人们很容易联想到那些1920-30年代现代建筑师所倡导的功能主义立面,如密斯在1923年的混凝土办公楼提案(图31);如果目光退到水平栏板后面3米处的店铺门面,人们又会联想到由芜杂的世俗生活拼贴出的极端实用主义的现代建筑立面,如上海隆昌公寓立面(图5)。或可以说,刘的西村大院就是将柯布的多米诺住宅体系图解(图32),复制、放大,转化为一个体系化的城市巨构。(如再考虑到西村大院以柱支撑空腹密肋楼盖的结构体系,西村大院就更接近柯布的多米诺住宅体系的构思。)在对该体系填充时,刘采用了双重策略:在外廊外缘,他维持一个清教徒般的“客观性”美学,让大院成为一个将功能主义神圣化的宫殿;在外廊深处,他鼓励入住居民自发堆积出来一种世俗的“客观性”美学,使大院成为一个实用主义滥觞的立体街市。

在街对面远观,西村大院几乎没有了时间感——说不清它是哪个年代的建筑。也很难定位它的空间气质——它既有一种宫殿的尊贵之气,又有一种宫殿完工前沦为“烂尾楼”、或之后败落为废墟,被草民们肆意进驻的粗粝、苍凉和率真之气——精英和世俗的功能主义交织出的诗意。

象征主义:古典与民间

刘家琨在空间语言上不仅仅依赖功能主义“客观性”美学,他还在大院的一些关键部位引入象征主义的文化符号,以抑制大院成为过于抽象化的功能机器或过于无序化的自发城市的趋势,并期待大院能生成某种文化感召力。比如,刘从中国古典城市-建筑中,提炼出中轴对称手段,帮助控制大院的整体空间秩序。这些手段在古代就是控制从城市到建筑单体共同实现一体化秩序的强有力元素,它们也起强烈的文化表现作用。远观西村大院的东西南三个外立面,人们容易得到一种大院均质围合、无主导方向的印象。但站在北边,人们便会发现大院实际上有一条主导性的南北中轴线。这种设置似乎源于一个偶然因素:甲方决定将基地北侧的原有游泳馆保留,改造成多功能厅。刘便顺势让周边街廓在基地北侧断裂,形成东西南三边U型围合,空出改造后的游泳馆,在其南部又延伸出一个舞台,让它们共同成为一块巨大的入口“照壁”。刘还以“照壁”为中心,两边对称布置双跑坡道直上屋面。支撑坡道的柱廊形成高耸的门廊。人们穿过门廊,绕过“照壁”,便会看到大院400米长的内立面形成一个类似紫禁城午门般U型围合空间。东西南三边屋面内侧向内起坡更强化了这个大院的向心感。南北中轴线的终端对位是南边的屋顶廊道,其混凝土框架两端微微起翘,示意中国古典宫殿大屋顶屋角起翘的形象(图2、33、34)。(对拉特雷特的详细分析,参见Collin Rowe, “La Tourette,” in Colin Rowe, The Mathematics of the Ideal Villa and Other Essays (Cambridge, MA: The MIT Press, 1982), 185-203.)

不妨比较一下西村大院与柯布的拉特雷特修道院的构图。后者将均质、重复性的教士宿舍围成一个U型院落,在第四边上以长条形、实体感很强的教堂完成对U型院落的闭合,几乎对内形成一道南北中轴线、向外树立起一个 “正立面”。但同时,柯布通过在剖面上利用戏剧性的山地地形,在平面上将教堂一边切短,将U型院落的各边走廊和宿舍以风车状旋转布置, 又及时遏制了拉特雷特拥有一个古典意义的中轴线和正立面的趋势(图33)。

相形之下,刘在西村大院北边入口所设的巨型坡道在剖面上极富动态性,但他的整体平面配置——以一根南北中轴线将U型院落围合、北边双边对称的坡道、柱廊和“照壁”,以及南边屋顶廊道全部控制住,却是牢牢守住了中国古典建筑布局的正统性。就这一点而言,在总体体量布置上接近欧洲周边街廓传统的西村大院又同时获得了中国古典宫殿院落的一些特质。

在为西村空间施加了高度“体制化”的整体控制——精英功能主义和精英古典主义的双重控制后,刘也动用多种手段,以抵制和“软化”整体控制。除了前面提到的巨型跑道带来动感剖面和住户自发形成的一些自由表现外,刘还在大量建筑局部上追求自由、惬意。大院的纷繁细部汇拢了刘多年来受民间建造启发,探索出的一系列“低技建造”成果。它们包括:再生砖——一些不同质感的再生砖填充不同部位的墙面,形成大院内部丰富的立面纹理(图36、37)。另一些大孔再生砖则呈行列式平摆在斜屋面上,作为种植容器,同时暗示古典大屋顶的瓦楞图案(图38);清水混凝土——以竹模板、竹胶模板和钢模板浇筑出来的不同表面的清水混凝土,指代不同部位和文化地位的建筑构件(图39、40);螺纹钢筋直接从浇筑的混凝土栏板上缘冒出,以杂乱的线条顶住上部重竹扶手,为大面积的均质栏板点缀些小尺度的质感对比(图41);碎瓷片拼贴出排水明沟表面,民间的流行装饰被大规模运用到大院的基础设施和景观工程中,等等。可以说,在细部构造上,刘发动了一场“民间工艺美术运动”,以抵抗他自己为大院施加的功能主义和古典主义的整体秩序。

罗西曾将城市空间分为两类:民居和纪念碑。前者由大量均质重复、私人使用的集合住宅构成;后者为少数容纳公共活动,展现集体记忆和文化价值的大尺度建筑,表现为宗教建筑、宫殿、集市等。以图底关系说,前者构成城市连续统一的肌理,是城市的底;后者从肌理中脱离出来,有突出的形式表现,是城市的图。

(Aldo Rossi, The Architecture of the City, translated by Diane Ghirado and Joan Ockman (Cambridge, MA: The MIT Press, 1984)人们也许会争辩,在中国传统城市中,合院建筑原型几乎贯穿从民居到纪念碑(城门、大庙、牌楼、宫殿等)所有建筑,并不存在二者间建筑类型的强烈对峙。即便如此,笔者仍认为罗西的二分法仍部分适用于中国传统城市:在中国城市观念中,仍有民居-纪念碑的分野。即使两者共享同一建筑原型,它们在尺度、社会等级、公共性上仍有巨大差别。)

如果按此分类,我们不妨追问西村大院:它究竟是一片民居、一个城市背景,还是一个纪念碑、一个城市前景?可以说,它在两者间摆动,刘的空间语言在背景铺设与前景表现之间摆动、斡旋。

在功能主义客观性美学、世俗自发表现、民间工艺铺陈、公共生活打造等方面,西村大院有成为一个功能装置、一个城市自发集合体、一个草根社区的强烈倾向;但同时,它的超尺度、与周边社区的对比、极端的整体控制,以及对各种集体性文化的高度整合趋向,又使它倾向于成为一个前景、一个独立的纪念碑。

从产品的生产机制来说,大院注定不会成为无名的民居。不管刘的体系化设置多中性、开放,他很清楚一点:大院不是一个由无名群体自发、长期演化出来的社区。大院是在单一资本驱动下,由单一作者(刘及其团队)在相对短的时间内,“只手”创作出来的一件“建筑作品”。建筑师一定得在很多方面做清晰的美学判断,以整体控制建筑的形式品质。不单如此,前面说到,刘在西村的形式追求远不在表现自我,也无心打造一栋纯“美”的建筑。他试图探索出一套语言,与大院在空间形态和业态配置的复杂性、力量感、城市性相匹配,能实现一种文化表现上的集体性。与胡慧姗纪念馆——一个献给个体生命的纪念碑相对应,刘的西村大院的终极目标是打造一个献给当代中国-成都城市集体生活的纪念碑。

但刘又面临另一个时代性的根本难题,一个二十世纪现代建筑运动从来没能深入探讨的问题:在现代社会,如何以建筑师的个人一己之力,打造一个从定义来说本应源于集体,才能自然蕴含集体性的城市纪念碑?实际上,能完全适用罗西的“民居-纪念碑”二分法的城市,大多是在前工业时代就已定型,此后很少再发生巨变的城市。

而在前工业时代,纪念碑式的公共建筑的语言都是不需要“发明”的,它们自然遵守由社会习俗或权力阶层确立的话语规范。那些规范同时包含技术规范和文化表现规范,比如欧洲中世纪教堂的建造手册和中国宋代官式木作的《营造法式》。可以说,这种公共建筑语言规范化的状况在社会主义中国仍有一定延续:即使中央集权者不再颁布严格的建筑语言规范,他们偏好的做法往往自动成为“官话”,被全国各大城市中的公共建筑广为套用。比如1968年在成都市中心修建的四川展览馆,实际上就是对1959年北京国庆工程的效仿,再附加上些文革期间流行的象征主义手法。

自1980年代,中国再次拥抱资本主义市场体制和工业化,中国城市产生了根本巨变。一方面是众多历史街区、肌理、建筑遗产被拆除,人们与各种古典、近代的空间传统之间的紧密关系被迅速肢解。另一方面,当中国进入一种晚期社会主义和晚期资本主义叠加的社会状况时,中国城市中的集体性空间反而因为这双重体制的叠加走向形态和语言的双重溃解:昔日社会主义体制所许诺的以平等、福利为基础的集体空间(社会主义大院、劳动人民文化宫、人民广场)在市场化冲击下纷纷败落,集权者惯用的意识形态和行政管控手段主导建筑语言的做法也相应失去威信力;同时,一个完善的资本主义机制所能保障的以公民自由、权利为基础的公共空间(邻里社区、广场、街道)也得不到法规和执政者的系统保护。如今中国城市发展的一个主导特征是:日渐强大的资本开发力量在大肆破坏中国传统的细密城市肌理后,催发出层出不穷的、尺度越来越大的商品楼盘,最典型的产品就是巨型办公楼、住宅或各种“综合体”。

这些巨构纷纷追求纪念碑的尺度,却很少能成为真正的城市纪念碑。它们中的大多数要么就是纯功能建筑,没有任何文化表现性,要么陷入完全主观、任意性的形式表现,没有能力生成新的文化集体性。在这样一个文化信念、语言规范、产品生产等所有方面都趋向于任意化、片段化的时代,是否还有必要构筑一种新的集体性?如何构筑?

刘家琨的小说《明月构想》讲一个建筑师,在中国的社会主义计划经济时代,致力于建设一座理想的“明月新城”,以重塑人民的灵魂和生活。最终,这个乌托邦项目功亏一篑,被湖水湮没,“一切奋斗收敛为零”。

这部寓言小说中的所有主客体,在真实历史中都可以有多重指涉:那被埋葬的前辈建筑师既包括毛泽东,也有柯布西耶;那被淹没的“明月构想”既包括人民公社、社会主义大院,也包括机械理性照耀下的光辉城市。当代中国建筑师其实是踩在社会主义和现代主义的双重乌托邦废墟上工作的。该如何处理过往的历史,打理乌托邦崩溃后残留的片断?最常见的态度当然是忘却,一无所知,置之不理,全身心投入到新时代的个人化、任意化、片断化的洪流中。小说的最后一段跳到了大兴开发热的市场经济年代,新一代建筑师“我”期待到“明月构想”的旧地考察。 “我” 懵懵懂懂,根本不知道“明月构想”的历史,更不知道脚下青草萋萋的土堆中埋着一个“曾经意气风发,满怀理想,设计过芸芸众生的生存”前辈建筑师。“我”最盼望的是能在“明月构想”原址上,设计一个“独具风格的度假村”——这可谓大多数当代中国建筑师的写照。

正是在这样的背景下,刘家琨作品的独特意义凸显出来。刘是当代中国极少数有历史意识的建筑师。(就“历史意识”而言,刘家琨与斯特林、罗西等一代欧洲晚期现代主义建筑师有类似之处。如前所述,他们都试图恢复被现代主义割裂的空间传统和压抑的文化象征主义。但在另一方面,刘所处的中国历史进程与两位欧洲建筑师的很不同。欧洲现代主义自1910年代发端到1950年代末期进入晚期(或称后现代)阶段,有近半个世纪的充分发展。而当代中国建筑经历的是极度的“时空压缩”——自1980年代起,中国现代主义几乎在重新启动的同时,便与西方兴盛的后现代思潮合流,之后很快又与当代各种全球化思潮汇合。如果说传统、现代、晚期现代、后现代、当代等对斯特林和罗西等欧洲建筑师来说,可以呈现出一个清晰的、历时性演变过程,对刘家琨等中国建筑师来说,则几乎是同时并存的现象,彼此间极难梳理出纵深的历史演变。正是在历史被“时空压缩”后所形成的扁平化、共时化、片断化的文化状况中,仍坚持某种历史意识,赋予了刘家琨当下实践的独特品质和意义。)

他努力在自己的创作与此时此地现实和空间传统之间构筑起互动关系。面对社会主义和现代主义乌托邦的双重破灭,各种古典、民间传统断裂的状态,其力度首先表现在双重抵制:他拒绝向任意化、片断化的趋势投降,因为这样会堕入无度的商业主义和个人主观表现主义;他也抵制向任何一个单一传统做无批判性的皈依,因为这会堕入浪漫感伤的传统主义、唯美主义,将传统抽象化、神话化,甚至将之沦为文化媚俗,无力填补文化断裂所产生的空隙。

刘的视野同时向中国的多重空间文化传统开放,古代的、近现代的、当代的、官式的、民间的,等等。针对每个特定项目,他批判性地拣选相关的建筑文化片断,努力铸造语言的诗意和连贯性,弘扬价值,以抵抗垄断性权力和资本对文化、个人和公众的胁迫。他的鹿野苑石刻博物馆(2002),利用复合型墙体构造,打造出一块冷峻的巨石,在文化上抵抗一个“流行给建筑涂脂抹粉的年代”;他的胡慧姗纪念馆(2008),通过对帐篷-家的原型引用,呼吁社会对个体生命价值的尊重——“对普通生命的珍视是民族复兴的基础”;西村大院是刘迄今为止最具综合性的杰作。他通过多重手段,呼唤对一种新型社会、文化集体性的重建。在空间形态上,他采用了单个周边街廓,保证了建筑沿街界面的最大化和大院内公共活动场地的最大化。在空间语言上,他以功能主义打造整体空间框架,再鼓励富于个性的世俗生活入住,以形成丰富的城市质感。在院落内部,他以古典主义手法控制整体空间,又以动感十足的巨型跑道激活全场,再以纷繁的民间化构造丰富各种建筑细节。西村大院既是一个欢呼市井生活的新型民居综合体,又是一个“与其所处时代生活所蕴含的历史能量相对称”的城市纪念碑(图42)。(这是刘于2015年10月18日在成都接受笔者采访时引用的诗人西川的话。西川在2015年第十届“诗歌与人”国际诗歌奖受奖辞“我被一切所塑造”中讲到:“李白说:‘自从建安来,绮丽不足珍。’韩愈说:‘齐梁及陈隋,众作等蝉噪。’我百分百理解他们面对前代诗人的工作时的不满,甚至不屑。我百分百理解他们要写出与其所处时代生活所蕴含的历史能量相对称的作品的愿望。” 来源:http://www.pku.org.cn/?p=23222)

作者 朱涛

版权声明:本文由朱涛授权有方发表,原文已刊载于《时代建筑》2016年2期。图片来源均有注明转载请通过邮件或电话与有方新媒体中心取得授权。

上一篇:建筑攻略19 | 别以为荷兰只有红灯区!

下一篇:田子坊研究 | 中国空间研究计划13