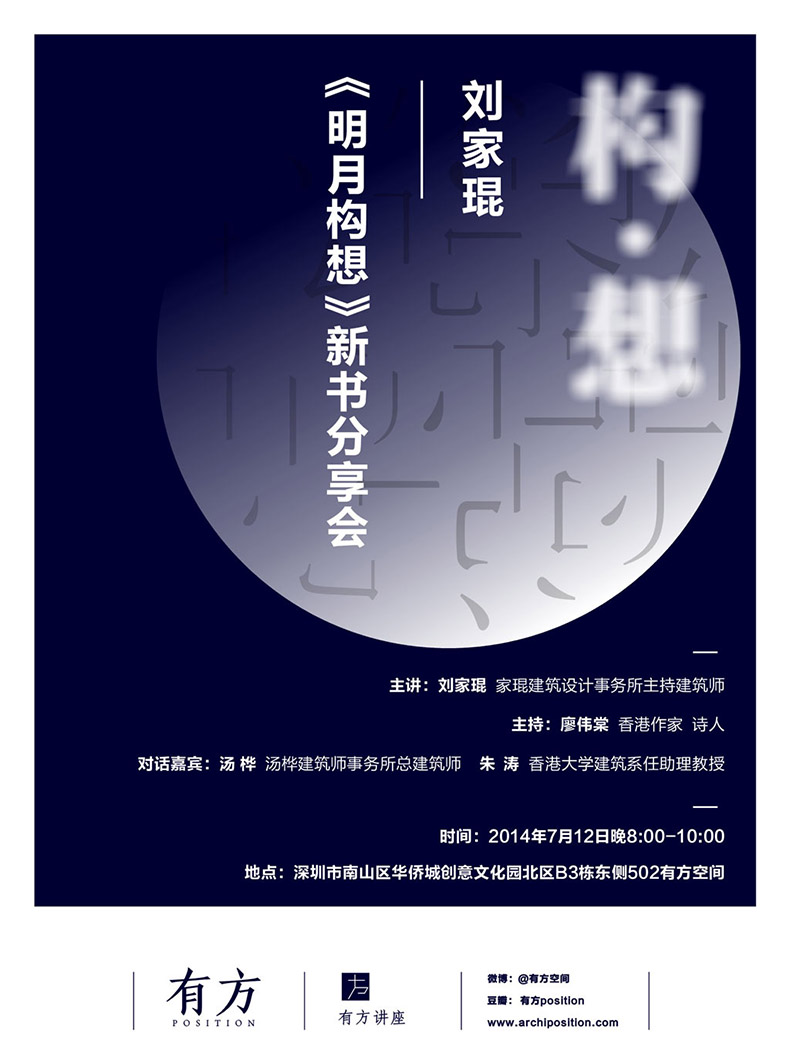

7月12日晚8—10点,“构·想——刘家琨《明月构想》新书分享会”在有方空间举办。本次分享会由香港作家、诗人廖伟棠主持,汤桦和朱涛作为对话嘉宾。现场座无虚席、气氛热烈,300余建筑及文学爱好者来到现场参加此次分享会。

在讲座中,刘家琨介绍了自己创作、出版小说的经验与过程,并与几位嘉宾展开了对话,现场笑声不断。

主持人:对于一个写诗的人来说,没有见过这么庞大的粉丝群,今天我压力非常大,因为据说今天来的99%以上都是建筑师或者是建筑界的粉丝,有没有1%是文学爱好者?还有7个人是文学爱好者,是冲着文学来的。

我今天来到深圳,他们给我说这个,我就感觉压力非常大,我当然是建筑门外汉。但是我又觉得特别与有荣焉、特别光荣,因为我可能是《明月构想》这本小说最早的读者之一,我是1996年的文学杂志《今天》上到这本小说《明月构想》的。而且我也很骄傲,我和大家认识刘家琨老师的方式不一样,在大概4、5年时间内,我一直以为他是小说家,我是先认识作为小说家的刘老师再认识作为建筑师的刘老师,和你们大多数人都不一样,你们可能是先从建筑认识刘老师的。正因为这部小说和建筑之间的关系,引导我和很多喜欢这部小说的人去关注中国的当代建筑或者说建筑是怎样作为乌托邦或者反乌托邦的一部分进入当代文学实验里面去的。今天这个会话、这个座谈对我来说也是期待10多年的机会,可以听刘老师谈他小说和建筑之间的关系,同时我也期待今天能听到很多不是文学爱好者的建筑爱好者对文学又是怎么看的,这也应该带给我们一些启迪。

在正式开始之前,先介绍一下有方,大家可能都很知道了,我还是要讲一下,有方是以策划、组织、组办和承办高品质城市建筑类展览、研究、论坛、培训以及竞赛、出版、设计咨询为主要业务的独立机构。是北京的史健、香港的朱涛、深圳的赵磊在2013年联手创立的。

今天的主讲嘉宾刘家琨老师,我想完全不用介绍了,但是我还是要标举出,他除了作为建筑师,同时也是一个建筑思想者或者对建筑和其他艺术门类,甚至和意识形态等等之间关系的反思者,这也是《明月构想》存在的重要意义。而且《明月构想》即使剔除了他是一个著名建筑家所写的最早小说实验这点来看,纯粹放在小说,忽略掉作者本身的名声或者建筑背景,我都可以断定这本书是非常优秀的当代中国实验小说。就像我在我微博上所说,这是我最喜欢的10部中国当代小说之一。它的魅力待会儿大家一起探讨。另外我自己也写了一些文章,过段时间大家会看到我们怎么理解这部小说。

首先有请刘老师,我们先听听刘老师怎么谈他的建筑与文学之间的关系,我想这个已经蕴含在整个活动的题目里面,《明月构想》构和想的重要。从事建筑就会知道构和想是建筑很重要的,文学里面可能是先有想再有构,我们再谈谈文学里面构和想对于您怎样操作和实施的。

刘家琨:我有点紧张,因为以前做讲演都是由PPT,然后照着图说。像现在空口白牙说文学,其实我也是第一次。这个叫讲演,我也没办法,我说不要讲讲演好不好?不知道什么考虑,就叫讲演。起了一个名字叫“我的写作与建筑”。其实我也没有准备什么讲演,而且这个状态,我刚才来的时候在后面看了一下,这么大的月亮还有一些影子,还有一个人坐在这儿,我觉得叫“吴刚说书”可能还好一点。一定要把建筑和写作要怎么联系在一块儿,当然也可以联系了,我个人觉得其实这并不是奇怪的事情,关于文字写作和建筑的关系,我觉得文字是一个特别基础的事情。我就说三个人说的话:一是我自己说的,我教育我儿子,“语文好了算术就会好”,因为你看得懂应用题,这样容易答对;二是我在暑期补习班看到的广告,“拒绝作文就是拒绝优秀”,这样的广告我觉得也很合适;但只是这样说其实有点不能服众,我们就端一个牛逼的人来说,苏珊·桑塔格说的,“文学是通向其他更广阔事业的护照”。因为是她说的,而且说得这么格言化,所以我就放心了。

谈到写作和建筑的关系,我觉得主要是工具的不同,一个是瞬间接受,一个是线性阅读。但是我觉得它们很多事情都是相通的,你写一段文字的基础,其实是直接和你的思想发生更密切的关系。关于写的事情其实比建筑早多了,大家差不多6岁就开始接触语文写作,大体上要18岁才会接触建筑。这样一个状态,关于写这个事情比学建筑要早多了。建筑这个事——当然都很累,但是有一点划算的地方,因为它是有技术屏障的一个专业,必须到大学里面学一学,学会一些特别的技能,有了一个屏障和保护,一般人就进不来,你就可以在这儿画图,反正就有碗饭吃。别人要评价这个事情的时候,也有点不清不楚。因为建筑这个事情,我倒不觉得它像文学,我觉得它像音乐。当然我不是说那句名言,“建筑是凝固的音乐”,我觉得它就是那几个元素,地板、天花板、窗子、柱子、墙,这几个元素跟音阶一样,来组合成无限的东西。然后觉得它好像什么都在说,但是到底说了什么又有点不清楚,你只好去感受。而不是像写作,一个字一个字的白纸黑字写的特别明白。建筑是苦活,写作也是苦活,从运作的层面上来说,好像写作容易一些,因为有个桌子、有个纸、有个笔就可以写,而建筑还得有个甲方,得有钱,然后光自己一个人开不了工,还得一帮人,说起来更难一些。但是其实各有各的难处,从某种意义来说,我个人的体会,我觉得写作会更难一些。因为每个人都可以写,每个人都可以评价,这个事就比较难,因为它没有门槛的保护。另外一个特别物理性的体会是这样的,做建筑的时候你可以放音乐,但是写作的时候就不能放音乐,这两种状态是很不一样的。我觉得写作更像抽血的状态,而建筑确实也要抽点,但是(身体)劳累的程度比较高 ,我们都可以放着音乐,还能画画图。我们工作室的都像《窃听风暴》一样戴着耳机在那儿画。是不是在画我也不太清楚,但是样子看起来挺专心的。(笑)我远远的看上去,一直那个(电脑)画面没有动。所以我也搞不清楚,我也没法管这些。你说他没画,他在想啊。我又不是一个好的管理者,我试过管理,结果我发现,像我这样的人做管理,其实就是把自己全部搭进去,成本也一点没有减低,所以干脆不要管,到时候告诉大家不要加班、要按时交图,这种状况。它是个群体性的劳作,跟写作很不一样,写作其实是很私人的事情。我知道有些人在火车上、飞机上都可以写,经过多年锻炼还非要到咖啡馆里面让人看着写,这是一种本事。我个人不是这样的,我以前试过在一个房子里面,最好背部要靠墙写,(因为)在那儿写挺没有安全感的。经过多年的不写,这事心里面放松了,我现在可以在候机的时候拿着手机来写了。

刚才我说的,很多事情是相通的,不管你干什么,其实很多训练都是可以在另外的事情里面完成。比如写作,你的想象力、分寸感、社会观察、节奏、韵律、全局性、整体和细部的关系,还包括写作中特别的短路(15’17)、锐度、错用,其实在建筑中都是完全相通的。而且(建筑中的)很多用词和音乐也相通,序列、节奏、韵律等等,其实所有这些事情都是相通的。但是有一件事情我觉得比较重要,我刚才说的,建筑好像什么都在说,又好像不知道说什么,这个会对媒体,尤其是对记者形成一个障碍。他不知道怎么去看待这个事情。有时候我跟他们说,(建筑)其实跟当代艺术是一样的,跟音乐那些都是一样的,你要欣赏一个事情,你就要学习一下那个事情,你要是不学习它,就能欣赏它,其实是挺不公平的,你要了解它、要欣赏它,你当然有责任学一学。我看不学就喜欢的,无非是钱和美女,像这种(欣赏建筑)真是要学一学的。

其实要警惕一件事情,每种工具都有它自身的特性。我个人不喜欢——也许以后会喜欢,反正有点不喜欢被改编的感觉,我觉得一个人要做一件事情,如果在他的工具上做到了比较极端的程度,他应该是不可被改编的,如果一改编就会拿掉工具的特殊性,而把其中的一部分,可以通用的部分,放到另外的门类里面去。我是这样的,所以我不太喜欢能够改编的东西。比如托尔斯泰的《战争与和平》,拍成电影都非常好,没有什么问题。更病态的像陀斯妥耶夫斯基那些,你就很难去改编它,所以我觉得这个“专门性”其实是可以形成一个标准的。现在,因为我也是电影迷,其实我觉得也有改的比原作还好的,但是通常不行,真正好的,改成电影肯定不如原作小说,所以各是各的语言要分清楚。你把它分得很清楚以后,你就会知道我在写作上要干的这件事情,它应该是最适合用写作来做的,而你在建筑上要干的那件事情,应该是最适合用建筑来做的。因为有些东西会呈现事半功倍或事倍功半的状态,比如说“动感”这个事情,也许费了老大的劲,做了什么东西,建筑上(才能)有点“动感”,(但其实)又没动。有时候在绘画中间一笔就解决了。当然还是有不同的情况,各自有各自的表现力,但是我希望越是不同的门类接触得越多,你就越能知道你正在干的这件事情的特殊性,或者是它最有效率的地方。我觉得多几个参照系有时候对自己有帮助。甚至你做这个事情的时候,你会有一个参照系,比如在建筑里边,这个事情无非相当于文学里的那个事情,你会判断它。有些时候你在这个事情里面做的很牛的,在那边未必是很高级的事情。像这样交错的互相的印证来辩驳或者参照,其实是有帮助的。

但是不管怎么样,用什么样的工具,其实都会通向同样的地方,比如说精神的高度。有些时候你费很大牛劲的做了一件事情,自己陶醉于一个表面效果,拿出来一看,无非就是几句华丽的词罢了,其实和那些本质性的东西没有什么关系,或者根本没有表达到你需要在建筑中间最核心、最本质、最不可替代的内容。我是这么说,说的好像挺老练,其实做起来还是稀里糊涂的,只是我觉得参照系多一些会好一点。这是一个问题。

另一个问题是关于对自我定位的,大多数情况下,特别是在中国,大学读了什么就觉得你就是什么人,如果你不是那个专业的,你就觉得专业不对口。为什么专业不对心要对口呢?国外其实这种状态很多,你读大学并不是实际地学一个技能,你主要是接受高等教育,这是一个关键。你开拓视野、接受高等教育,然后在这个过程中寻找自己的兴趣或者发现自己的能力,然后再来做自己要做的事情,我觉得这太正常不过了。但是在中国,要不然就是你这个人有点特别,要不然“特别”这个词下面还有点不务正业的意思。索性我是早就考过一注,所以人家问我的时候,你不信你就看本子。所以我对自己还是比较清楚。另外,由于这种定位的狭隘性,你要做了一件其他的事情,你爱看书或者爱怎么,觉得你是不是有点跨界。你看我的书架里面好像净是乱七八糟的书,不一定都是建筑的,(别人)就觉得很杂,都有这种说法。其实这里面有一个危险的状态,明明在干一件其实挺难的事情、综合性挺强的事情,建筑设计既要跟社会资源发生关系,又要有艺术的素养,你其实是在干这么一件事情。但是你却不过知识分子的生活,连看其他书都内疚,好像我今天没看图集,或者没看国外什么杂志,怎么看起闲书来了?这是比较糟糕的事情。建筑师现在好歹也算知识分子,而且是比较热门的职业。我看国外就没有下飞机有一个广告,拿建筑师卖房子的,中国就有,很大的广告,一个人,一般来说拿个笔、戴个眼镜,多半还有点小胡子,挺牛的一种状态。拿建筑师卖房子,这是中国有点特别的一个现象。

我要说的就是,你在这个社会中间,你有空前重要的一个角色,而你承担了这么多和人们创造美好环境、文化、代言等都有关系,但是你却不过正常的知识分子的生活,这是不对的。我也听,我也看,我也做建筑,我觉得这就是生活很自然的部分。有些人会问我,你还坚持阅读吗?我说我不喜欢“坚持”这个词,坚持这个词很难受的,坚持是这个意思。这个事让我难受,但是我为了另外一个目的我就要扛下去。我为什么没有说你坚持吃饭、坚持上厕所,对吧?这是人应该有的正常的状态。

主持人:刚才刘老师的发言证明了一句话,“工夫在诗外”,就是建筑的工夫在建筑外,小说的工夫在小说外,是一种互补。我其实很好奇,因为刘老师很早就写小说,你写小说的时候,始终有没有一种建筑师的自觉在里面,反过来,你写小说的经历还有对小说的思考,最后怎么影响到你的建筑?

刘家琨:我先讲一下经历,我小时候文革,没读什么书,我家里都是医生,我最早读的关于文学的是剧本,是巴甫洛夫,因为他是巴甫洛夫,所以在一个医生家里面有。另外一个书,没头没尾的,那会儿又小,是俄罗斯的书,对我震撼很大。我在10来岁里面,那里面还有一些色情的。过很多年我才知道那是高尔基写的克林姆的一生,高尔基写的,所以它敢在我们家里存在,我也就看了这本。巴甫洛夫的剧本让我知道文字有五种魅力,那会儿10来岁看见这个词,我说还可以这样,觉得心里面一阵激荡。因为我们写的都是作文那些,反正都口号性的。突然发现还有这样的,现在看起来就有点抒情或者滥情,当年对我有点滥情是很稀少的。克林姆的一生,也不知道他拿什么混饭吃,一天到晚不是在这个贵妇家里,在那个贵妇家里,这个人什么工作啊?不理解,挺好玩的,对我的震撼是还可以这样生活。这算我的启蒙。看了一些鲁迅,那时候只有鲁迅。我开始写作有点奇怪,我下农村的最后一年,我是到邻村帮他们监督过称,谁都知道要交公粮,如果都交了就没吃的了。如果是当地的人去监督可能会结仇,会烧你的房子,我反正没房子,我谁都不认识,就让我到邻村监督。他们给我吃好的,我好像稀里糊涂,10来岁,活好像挺重要的,吃好的。后来他们队的大队长,相当于乡里面的长老,晚上把我接到家里吃饭喝酒,说了一大堆,我是蒙的,我也听不懂。大概意思就是说让我不一定要靠的那么近,这个事情我听出来了。那我很乐意,本来在那儿晒,看也不舒服,跑旁边树林里面,然后吃别人的,这么多人跟我说是好人,我又可以舒服,何乐而不为?所以我在离了50米的树林子、草棚子里面,他们在那儿干什么我完全不懂,完全不知道那个事情。闲的无事就开始写一写。

主持人:当时你已经读建筑了吗?

刘家琨:没有,还在农村,还没考大学。后来考大学,那会儿才20岁左右。我是想考美院的,因为当年招生很少,我的一些偶像还在考,我怎么考也考不上,我的老师就推荐说有一个专业对你很适合,要画画。所以我稀里糊涂就考了这个,进来以后要画画的事和我学画画天差地远,所以一直没怎么感兴趣。加上他汤桦从一年级就形式感的才华显露出来了。画画我认识的都是何多苓那些。一个人可能会交友不慎,然后把你逼到一条路上去。我不感兴趣,又交友不慎,然后就在大学里面写那些,汤桦他们都看过。

主持人:那时候你为什么不读文学呢?你既然已经喜欢上了。

刘家琨:我没喜欢上文学,就让我离远点,我写了点东西。文学在当年它有前科的,很危险的事。我母亲跟我说,你看写作的人都没有好下场。确实,在此之前是没有好下场,而且我家里都是医生,还是有点重技术的,所以我觉得建筑是不是好一点。

主持人:写《明月构想》的时候,你已经有很多对建筑的想法?

刘家琨:《明月构想》已经有很长时间了,在那之后大学里写了一些,汤桦都看过。大学毕业又写了一些,因为始终对建筑找不到感觉,没兴趣。虽然是室内建筑师,其实那会也就是打杂。由于画画,画水粉的渲染还可以,基本上就是设计院帮别人画建设图的感觉。我主要精力还是写,写了一些短篇小说,也有一些反响,就把我借调到文学院去了。因为一个人以业余的、爱好的状态面对一件事情的时候,他是很沉迷的。如果一下子进入专业圈子,你就觉得不是那回事。其实有点换命运的感觉,在那种状态就相当于得了文学厌恶症,我又出来了。他们一个月有给我将近1000元。

主持人:作为作家的工资?

刘家琨:对,当时1000元还是可以的。但是他们说有人亲眼看见我走进一个公司的门,公司、商业,就觉得我是不是拿着他们的钱做生意。我是要进一些公司的门,到处是公司,我肯定免不了进一个公司的门。我想不起来,我认为没做。他们说承认也没什么。我说没做,怎么承认?其中一个人说你要选择一下,你到底是在我们这儿怎么干,还是就算了。反正有点威胁性质,我本身就有点不好的感觉。那我马上回答他,算了,不来了。其实是这么一种状态从文学院出来了。后来还有一个状态,有点找不到北,不知道要干什么,而且一个人在初期靠某种所谓的才能去写作,初期要靠才能写作,但是这个事走不远,你还是要有一个格局才能继续写下去。我20来岁的时候,前面的短篇小说基本上是靠所谓才气在写,后面就觉得越来越窄,有点不知道要干什么。多年来很多人问我这个问题,为什么回到建筑?因为93年汤桦在上海办展览的时候邀请了我,邀请的时候,我大学学建筑的同学都已经不做建筑师了,我也就去看看。但是到那儿,汤桦的展览让我看到搞建筑还是有意思的。时间上是从这儿开始的,我还是想回到建筑。但是好像没这么简单,我也有点说不清楚,因为学了专业肯定有某种情结,特别是你在另外一个事件上始终是一个漂游的状态,这时你对专业的感觉还是很强烈。我后来找到一句话,好像说了,好像又什么没说,我有时候说不下去就引用一下,“生命自己会找到方向”。这句话好像就回答了,其实也没回答,这事还是哪个很牛逼的人说的。

主持人:是不是像在小说《明月构想》里面,你通过文字来进行纸上建筑还是满足不了你作为建筑师的愿望,把它成型,成为具体的存在?

刘家琨:因为汤桦的影响,我决心要做建筑,特别是到96年,我想自己出来做工作室,因为他们都做了。好像运动员上场之前要去厕所一样,把该颠干净的颠干净。我就想把想了一些年头的《明月构想》写了。为什么有这个想法呢?某次在火车上和汤桦聊过,因为学建筑的好歹知道柯布西耶什么的,那种状态。另外,因为我经历了那个时代,其实我那会儿还不是建筑的人,我觉得柯布西耶的状态和社会革命的很多状态,太平天国、共产国际等很多这种状态,其实是相通的。乌托邦这件事情在人类历史上不断出现,又不断的失败,又不断的出现,它其实是人类现象。乌托邦可以破除掉生活中平庸的那一面,但是由于它的空想性可能会带来很多祸害。很多灾难都是特别清楚地推理推出来的,乌托邦也差不多是这样的事情。我要写作肯定要挑我熟悉的。刚才我跟记者说,你要是医生出身会写到医院,记者出身会写到编辑部,我是熟悉建筑的,所以我拿一个建筑的事来写,其实是找自己熟悉的范畴。

就我来说,隔了这么多年,经过这次出版的一些删除,它(《明月构想》)好像还是一个很完整的建筑的故事。但是对我个人来说,其实建筑只是一个源故事,我想的更多是社会、革命,包括(书)里面的一些设置。其实自己在写一个故事的文本本身,和它后面的背景的思想关系,是有点不同的。但是不管你作者怎么写,最后是以文本来呈现的。其实我自己都没怎么看,这次要删的东西我就猛看了一下,看我舍不舍得,跟出版社较下劲。但是我自己真正记得的,后来有些人看了书,很多好笑的,其实我都没有耐心看。我自己记得我挺得意的在里面是“脚下是平均主义的暴雪,头上是国际主义的星空”,这一句我挺得意的,我觉得又写了景,又传达了那个时代的氛围。还有一些笑话或者比较隐晦的,太平天国这些。其实以前还写到过阿尔巴尼亚、朝鲜等,这个版本里面没有。建筑这个事情,在书里面,只是作为你要推动它前进的具体的东西。我当时没有那么多心机,觉得建筑师要写建筑。当年出版不了的情况,他们除了觉得里面有点政治政治讽喻,另一方面,他们想让我删掉特别建筑化的那部分。因为对文学的理解,有些特“文学”的人就觉得文学应该是那些。但是我的理解不是这样。我觉得就是这些技术化的成份这些骨感的东西正是我想要的,那不是作为建筑师的特色,而是我想要的事情。你要我删掉,剩下那些软文,风花雪月的部分,那不是我一直以来想表达的状态,所以当时有几个原因就出版不了。

主持人:在我看来这本书当时这本书吸引我的魅力所在就是建筑部分。当时在中国,在外国都很少所谓的建筑小说的概念,其实里面明月心城和欧阳江山是并列的主角,他们都是构成小说很重要的元素。我觉得里面还有一个张力很有意思,我能感觉到你作为建筑师和带有诗人情怀的人,对乌托邦是带有情节的。但同时你作为时代的过来人,你又反思乌托邦这种东西,所以在这本书里面呈现一种矛盾,当你写到乌托邦的时候你是蛮津津乐道的,沉迷它的每个细节,同时又要抽身出来反讽它一下、调侃一下。

刘家琨:以个人在时代空间中间的体会和反思,我肯定是反乌托邦的。但是具体写的时候,又没有机会盖房子,拿文字去过把瘾呗,就是那种状态。从总体的背景上,我是挺矛盾的。因为建筑师肯定每个人都能体会这个,又说以人为本,又说要为广大群众创造更美好的生活环境,其实还是想个立面。好像是我要公共化、(提出)那些社会议题,其实每个建筑师心里面都有一个小毛泽东。这个事的魅力在这儿。我总结的建筑师是这样的,砖头瓦块、情商不高,但是无中生有、参与造物。“参与造物”这个事其实就让你有一点不是神都是小鬼的角色感,这事儿好玩的魅力就在这儿。

主持人:你刚才说的每个建筑师心中都有一个毛泽东,让我想起香港一个小说家说的,“每个小说家心中都住着独裁者”,在小说中的快意和建筑师的快意差不多,但是建筑师要受制于甲方。

刘家琨:小说有时候有这个自由,如果真要过瘾,不管作品的话,老子就能弄死你。但是建筑不行,你翻篇写死了就可以了。

主持人:当你写过小说以后,你再做建筑,你觉得写小说这个经历还有你思考小说艺术的经历,对你后来的建筑有没有一些很具体的东西?

刘家琨:如果看这个小说,里面是没有对话的,不是描写,我觉得这是它达到某种解密度的方法,而不是停留在那个场景里。另外细节,我觉得细节不是铺陈细节。铺陈细节对建筑是有影响的,铺陈细节有时候是不生效的。你看狄更斯写的,在房子里面,窗帘又打一个结,下面还有穗儿,桌子上面卷了一个什么……写的非常详细,古典写法。但是最后我看下来之后说这个房子挺麻烦的,装修挺烦的,你只得到这么一个印象。但是其实在现代写作里面,你其实不用这样去铺陈细节,不要去堆给别人。你其实拿一个细节,让人家知道你能就行了,有细节就行了。而且是这样的,它对想象要起作用。所以在设计中也有很多事,我用了很多逻辑、对齐,这样那样的,这儿有一个窗子,轴线……大老远的,看都看不见,那儿又有一个“对齐”……它对想象不起作用。我知道写作里面其实有这个分寸,到什么地方为止是起作用的,你再往前就自己在那儿玩,谁知道你这个对着那个?是有影响的。还有关于哪些细节,比如说诗人韩东说的,你的细节在推动这个故事,而不是用细节摆在那儿。建筑中间是一样的,我的细节不是说我要让人知道我会搞个节点、细节,而是他那儿该有一个东西,我只不过再搞一搞。还有好多东西是这样的,在设计里面如果该在那儿就不会难看。电线杆子难看吗?电线杆子不难看,因为该在那儿。写作里面也一样。你可能不一定用一个很美的词,但它精准的表达了它该要的事情就是好的。所以我是觉得那种没有特别的描写,没有什么装饰……可能跟我做设计,还是有一些起码是潜意识的相通吧。

主持人:这本书的封面大家都看到了,熟悉刘老师的建筑人都知道这里是胡慧珊纪念馆,一个人的纪念馆,关于一个小女孩。里面更《明月构想》,也让我想《明月构想》如果一开始作为乌托邦存在的时候,它是给虚幻的人名,大而化之人名的纪念馆。当它最后变成废墟以后,可能是欧阳江山一个人的纪念馆,最后来到这里是胡慧珊一个人的纪念馆,也许有某些线索在里面。

接着要介绍两位嘉宾,一位是刘老师反复提到的汤桦老师,他是刘老师名正言顺最早的读者了;另外就是朱涛老师,他是我认识的读过最多书的建筑师。下面把话筒交给他们。

朱涛:跟大家分享一个细节的故事,刚才家琨说大学交友不慎,跟汤桦同宿舍。那时候汤桦在我们重建工,我们叫建院,绝对是我们心中的毛泽东、红太阳。他每出一个作品,那时候没有今天的数码图像,不会用微信传递的,每出一个作品翻拍之后的照片,那个照片就在我们每个年级学生的板子上传抄,就模仿他的东西。给每个建筑师一个激励,也有巨大的压力,逼的刘家琨在那儿吊儿郎当的在文学和建筑中徘徊了很多年。

有一个细节我想分享,92年我到汤桦老师的建筑设计公司工作了一年,我个人想报答我对汤老师的崇拜。因为那时候我刚从上海过去,我说帮你在上海美术馆做一次展览。那时候从来没有策展人的概念,那时候很简单,那时候给上海策展美术馆的主任交了3000元,就随便你怎么样,他们不管。那时候做了画板,用了一堆模型,过去做展览。那时候我们都想把事情搞大,不光是做展览,做研讨会,叫“21世纪新空间文化联盟”,中国最牛的文化精英全部请过来,什么哲学家、画家、诗人等等。那时候住在上海一个小旅馆,如果那个小旅馆炸掉了,中国文化界就完蛋了,那时候不知天高地厚就搞这个东西。那时候在策划中,记得有人打电话说能不能请刘家琨?因为精英名单里面没有刘家琨。汤老师还给我说情,因为我是当时的策展人,说这是我的同学,是很好的建筑师,也是很有才华的作家。我当时心里很不乐意,这个不是很好的建筑师,我为什么要请他?最后碍于情面请了他。当时刘家琨作为汤桦的朋友,而不是作为建筑师的角色被请到上海,他看了展览,参与了讨论之后,回去的路上,后来他们给我说,他受到很大的震动,在那边转述说,不行了、不行了,我一定要回去干实业了。从那时候开始成就了今天的刘家琨作为建筑师。

汤桦:谢谢朱涛这么夸张的介绍!我首先很感谢有方,有方送我们这么好看的一件衣服穿。另外要感谢家琨,家琨是我同寝室的同学,按现在的说法首先感谢不杀之恩。其次今天这么多同学,家琨的粉丝来到现场,我觉得特别开心。说实在的,我算是家琨最老的一个粉丝了,我比你们年纪都大,我从在大学就是家琨的粉丝,怎么说呢?因为我们当时有四个朋友玩的特别好,我们叫“四人帮”,就是有四个人,其中今天有一个没有来的,是(杨文燕)老师,是深大的老师。我、胡益、杨文燕、刘家琨我们成天形影不离的,家琨是我们四个人里面最像黑社会老大的,我们四个人都听他的。另外一方面家琨是特别有才气的一个人,尽管刚才朱涛把他介绍的不太好。

版权声明:本文版权归有方所有。转载请通过邮件或电话与有方媒体中心取得授权。

上一篇:建筑师在做什么29 | 张佳晶:不敬畏自然,就谈不上城镇化

下一篇:刘家琨:《明月构想》新书分享会(下)| 新书沙龙01实录