实践与理论的关系,每个时代都在追问。暗夜里总有人点一盏青灯,坐立方寸案头,追随着时间坐标上每一个核心命题。这种旅程无法言喻。幸好,悠然心会处,有人愿与君说。网络时代,资讯大张旗鼓、意见摇摆不定,有方今立“建筑学者说”专栏,邀国内外著名建筑学者直抒胸臆,坦陈不为人知的坚守,追溯来自浪潮中心的思辨。

作为一位70后建筑学者,执教于东南大学的史永高带有某种典型性:书没有一口气读到底,是学一段,干一段。他在读书的间隔,体验了好几个工作。在2000年重回东南大学前,先是在设计院做了两年方案,又去非洲和新加坡的工地现场带了四年安全帽。他自言,这些经历,尤其是在工地的几年,于他的成长至关重要,让一个年轻学子有了落地之感。但另一方面,却也着实单调,缺乏智性层面的魅力。最终,他还是选择从大院工作回归学术。

在设计实践与理论工作之间,史永高倾向于强调两者的共性。他并且敏锐地感受到,与此前相比,在当代条件下,理论对于设计实践具有了更为突出的意义。持有这种认识,也与他的研究工作的主题不无关系。十几年以来,史永高的研究一直聚焦于“建筑的物质性”,更具体一点来说,便是“建筑中的材料-建构问题”。

这些研究围绕建构学展开,始自在经典论述中被忽视的材料,由其表面向度直至空间;再因对建构学日益工具化的不满,而拓展至身体与地形学;目前,则正努力通过直面“环境调控”的需求,来使其当代化。一路走来,他说基本是“问题-回应”式的,因此感觉不仅仅是在主动选择问题,也一步步在被问题推着走。

攻读博士时,史永高的学位论文几乎难产。在开题与写作阶段的提纲加起来有十几稿,都是围绕材料问题,但每一稿的话题和切入方式都差异巨大。最终的视角得益于王骏阳(王群)教授的一句话,他说:“……对于建构来说绝不在‘结构形式’之下的材料的使用在‘绪论’中只在对森佩尔理论论述中略有提及而未能成为一个重要的‘反思’主题。”不过谁曾想,当初艰难万分,四处探寻,却意外拓宽了个人学习和研究的涉猎广度。史永高笑言:“相比欧美名校成熟的博士教育,我们的有点‘野路子’。不过,如果能在此过程中广泛涉猎和探求,且严肃待之,则也未尝不是野路子的好处。”

博士论文后来出版为《材料呈现》一书。由于其中更为关注材料的表面性及其与空间的关系,这给很多人留下了他是做“表皮”研究的印象。这多少是种误解。在他看来,‘建构’与‘表皮’这两个话题,看似对立,实则不然。在中国的特殊时段和独特语境下,其实关注着非常类似的问题,甚至不过是同一问题的两张面孔而已。这个问题便是建筑中的材料与建造。他更愿意把建构视作关于材料、建造的一种价值。建构从物质性层面研究建筑构件的联接与生成方式,其背后的逻辑关系,以及它们外在表达上的可读性与真实性。而这些都是与表皮这一主题所共享的。

然而,长时间以来,建筑界对表皮的理解过于视觉化与简单化。对这一概念的便利的、因而也是不假思索的使用,约简了内在于这一问题的复杂性。并且因为这种约简,它在技术和视觉以外的诸多层面被屏蔽。为此,他在2013年曾经写过一篇文章“表皮,表层,表面:一个建筑学主题的沉沦与重生”,辨析相似概念,明晰其各自隐含的指向,破除习惯认识中它与“建构”的对立,从理论上恢复了这一主题本身的内涵与厚度。这也是为什么史永高喜欢回到森佩尔(Gottfried Semper, 1803-79)的原因,他欣赏森佩尔文字里建构与表皮的统一,二者对对价值的共享,还有那种神性的存在。

肇因于刘东洋先生2008年的一个提问,以及多处受宾夕法尼亚大学著名学者戴维·莱瑟巴罗(David Leatherbarrow)的启示,他的工作焦点开始移至对建构学中身体与地形学要素的研究,而不再是我们熟知的那种基于结构与建造本身的建构学。

对于这一转变,史永高解释道:“建构是一个引入的议题,这样的议题常常有明确的针对性,因而也极易被工具化,在这种工具化的理解中难免会倾向于简单化。”在他的写作中,多次提到国内上世纪90年代以来,在以风格化为直接标靶的话语中,建构被窄化为“对结构关系与建造逻辑的忠实表达”,进而被约减为‘结构—表皮’的二元对立。不可否认,这样的建构帮助把建筑带回到物质性主题,但是它又能为进一步的实践提供多少养分呢?那些建构学原则,又要如何回应本土的具体状况呢?

在不断的追问中,他察觉需要找到一条不同于以往和现在的道路,“必须超越结构-表皮的二分,基于本土境况去重构一种差异但更为丰满的建构学。”自2013年开始,他主持的国家自然科学基金项目“面向身体与地形:中国半工业化条件下建构学理论及其本土策略研究”,正是为此做出的努力。“身体”与“地形”成为研究的切入视角,“半工业化”生产状况则是研究展开的背景和条件。

在史永高看来,这里的“身体”,首先强调的是经由肌肤接触而来的直接知觉,侧重于材料的表面属性;其次意味着一种思考力,是在直观经验的累积之上而生成的穿透力,深入到知觉表面背后那不可触及的逻辑质素;最后,身体有其社会向度,它与具体的生活模式相关联。因此,面向身体的建构是置于具体生活模式的建构,它同时触及直接的知觉感受和抽象的结构关系。

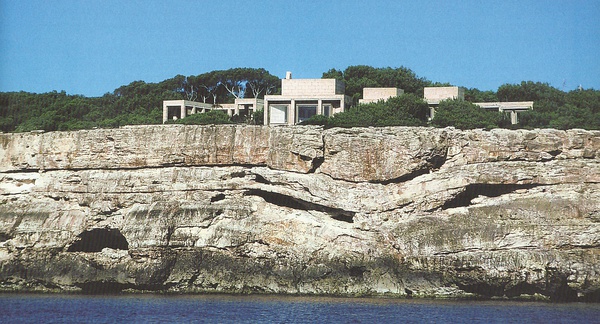

而“地形”,也不再仅仅是建筑与环境之间美学意义上的静态关系,还包括历史意义上的场地书写与地质变迁。如果说“身体”意味着建造活动的终极指向与依归,“地形”则是建造活动的首要前提,并决定着建筑的存在状态,二者共同把建构带入人与环境的鲜活世界。

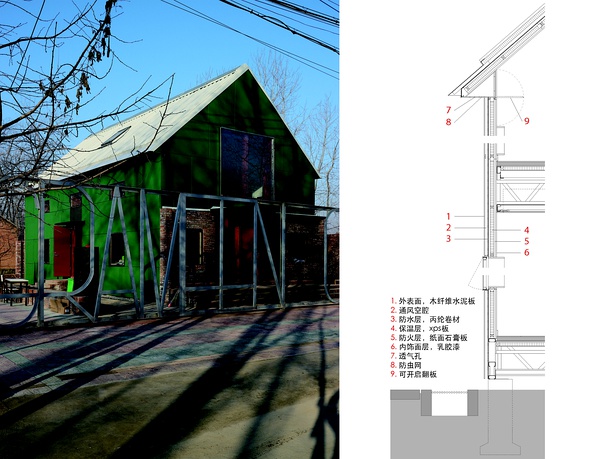

至于“半工业化”,描述的是当下相对丰沛却又低技的人力资源和快速发展的工业化施工制造体系相共存与混合的状态。史永高选择以“半”来前缀“工业化”,一方面因为它可以涵盖当前从“低技策略”到“精致化建造”到“标准化装配化”的广阔而复杂的地带,以及内含于这种状况的多种建构可能;另一方面,这种“半”所暗示的身体性操作,使建筑中有着身体性的存留,而不会完全地异化于人。在史永高看来,这正是中国眼下及今后一段时期的特征和优势,也是中国社会和文化的特长所在。

虽然身体与地形本是建构的应有之义,但如今在面向实践的论述中,建构学已经过于工具化,身体与地形也被压制甚至忘却。如果说《材料呈现》是对传统建构学的补充,面向身体与地形的建构学研究则是对建构学传统议题的拓展与延伸。持续四年的课题将在今年底结束,他又将走向下一步。

经典建构学需要回应“环境调控”带来的挑战

无论是19世纪以来的经典建构学,国内早些年里对它的简化认识,还是近几年从“身体-地形”展开的建构学理论探讨,又或青年建筑师自“结构-架构”入手的建构学实践反思,都无不遗漏了一个重要方面,即“环境调控”议题。史永高指出,在这些论述中,建筑似乎是静态的,供人观赏、沉思与玩味。然而建筑与外界能量上的动态交换,从来没有进入建构学的视野。这使得建构学越发成为一种精英式的哲思,却无法有效面对当下的生产实践。

自2014至2015年,史永高与朱竞翔一起在《建筑学报》共同主持了四期“轻型建筑系统:理论、开发与应用”特集,对轻型建筑展开了多层面的研究。对于史永高的研究工作,其意义在于越发认识到“环境调控”对当代建构学的重要挑战和关键意义。建构学与环境调控,也以轻型建筑为载体,连接在一起,并逐渐发展为他新的研究方向。在史永高看来,“如果不能有效面对当代条件下的环境调控议题,经典建构学虽然可以继续以抵抗的名义去坚守,却将不可避免地在实践中被边缘化。”

把建构学与环境调控相关联,反映了一种跨越的努力:建筑师不再只顾空间、外观、环境的体验,不再仅仅从美学角度做出判断,而要回应“性能”的要求;另一方面,性能的达成不能完全交由设备工程师去进行,而要回应建筑在其他层面的“表现”。回应这些表现性需求,一方面是因为其具体的空间位置已经具有性能上的潜力,另一方面,则是通过时间向度的考虑来回应人性的需求。近十多年来使用较多的Performance一词,其本意是“表现”,甚至“表演”,但如今在建筑学中被简化为“性能”。这一概念在内涵上的简化及其对话语空间的占领,反映并强化了建筑中的性能考虑,只是其中更为广泛也更为基本的“表现”,则被漠视,甚或弃绝。可以认为,面向环境调控的建构学,正是要回到Performance的原初而综合的含义:一方面要面向“性能”,而不能停留于美学沉思;另一方面,性能只是诸多“表现”的一支,而其真正的实现,则有赖于对其他表现向度的关顾。

史永高说,之所以具有这样的认识,正是基于对上一个研究的反思。在“面向身体与地形的建构学”研究中,重点在于通过挖掘内在于建构学的“身体”与“地形学”要素,扭转之前对建构学的简化,并获得本土的拓展可能。但是在这一研究中,物理舒适度层面的“身体”需求,以及气候学层面的“地形学”内涵,都为制作与知觉层面的考虑所遮蔽,未能加以挖掘。“环境调控”的研究视角是探讨在一定的气候条件下,如何达到和保持身体舒适度,由此真正将“身体”与“地形学”连接在一起。从这一点来说,这一研究正是上一个自然科学基金项目的延续与深化。

过去十几年,史永高力求探究与建筑设计保持合适距离的理论主题:既游离于实践之外,又能对实践问题有触发作用。力求使建筑的理论和实践能够相互生发与贡献,使建筑物在其日常经验与功用中,呈现物性的光辉,亦满足智性层面的期待。基于这种认识,他的研究聚焦于建筑的物质性,即建筑的材料-建构问题。他的建构研究由材料始,经由其表面向度进入到空间,再拓展至身体与地形学,如今希望通过直面环境调控议题而使其当代化。

在这种坚持与拓展中,他同时收获了专注与广博,并为此而欣喜。他说:“这一学科的研究提供了这样一个好处:专注与广博并不那么矛盾。也是在这种综合中,对于人、建筑、自然,一句话,是对这个世界,还保有一种完整的感知与认识。这是建筑学区别于其他工程或技术学科的地方,也是它特别迷人的地方。”

有方:你离开学校以后,从事过很多工作,为何最终又回归一种学者生活?

史永高:我其实很少主动选择,一直觉得人生就是顺势而为。但是也难说,前些时候翻看20年前的日记,发现当时给朋友信中的一段话,说到认定自己不可能从政从商,似乎只剩下从学一条道了。虽然这是以否定式来加以表述,但难免其中也透露着自己的主动希冀,甚至是追求。

我觉得那时三年半的工地生活对自己还是蛮重要的,就是那种特别落地、扎实的感觉。但另一方面,它毕竟有些单调。有挑战,但不是智性层面的,这总让我有些不能被满足的遗憾。于是后来还是回到学校了。还是因为我享受这么一种与社会实务既联系又保持距离的生活,享受与学生在一起的单纯日子。享受这种读书写作,并且有时也下工地的日子吧。

有方:看你的写作,在主题上非常专注并且连续,但是建筑学科非常庞杂而复杂,它也需要研究主题的迁移与涉及面的广博。你如何看待研究的专注与广博之间的关系?

史永高:在我看来,研究首先意味着要有焦点,不能太散漫。而因为这种聚焦的性质,围绕它展开的工作便需要连续性。但是这种连续性不是形式上的,更为重要的是在内容上和思想上的连续。此时更准确地说应该是延续,“延续”意味着它允许主题上的滑移、延伸、拓展,但是这种拓展是有内在的思想结构与动因。

在建筑学中,像材料、空间、场地(地形)这样的核心主题,彼此间紧密关联。那些相对外围的问题,看似关联得没有那么紧,但是其实它们往往回答了建筑中“为什么”这样的问题,它们与基本问题的关联性以及这种关联性的紧密程度,其实取决于研究和理解所处的不同层面。

我会倾向于以一种专注和延续的方式来工作,也与教育背景相关。也就是说,你是在一个完整的教育与知识架构中去寻求研究主题,还是基于个人经历与兴趣去发现研究主题,会导致不同的后续研究方式。鉴于国内目前的学术现状与博士教育特点,后者可能会多一些。这种特点的缺憾是宏观视野不够,并且对于学术主题研究状况及其价值的把握可能不准。此时,根据个人经历与兴趣,选定一个主题,持续地做下去,可能是一个比较现实可靠的途径,也有可能成为这种教育背景下导致的某种优点,这听上去有点阿Q,但其实也未必。

有方:你平时做设计吗?设计对你研究工作的意义是什么?

史永高:在教学以外,每年大约会与学生们一起做上一到两个设计。身在学校,我常常开玩笑说设计都是“业余的,玩票的”,当然,这里的“业余”没有王澍的那种特定的立场表述,就是其字面意思而已。但其实,真正做起来时,是很认真的,准确地说,是极度认真。

至于设计对我的工作意味着什么,我想这一提问寻求的其实是设计实践与理论研究之间的关系问题。在我看来,理论研究它提问、质疑、反思。设计,或者说实践,则提供理论以养分、主题、活力。我隐约觉得在当代条件下,理论对于实践有更为突出的意义,放眼国际和国内的40-60岁这些建筑师,很难想象没有好的理论素养,他们能够做到多好。当然,这种素养并非要以文字的方式表达出来,而是说他对问题的认识水准,洞察力。但理论好的设计并不一定好,也就是说,理论好是设计强的必要但非充分条件,在我看来。而那些与设计问题密切相关的理论研究,也需要设计实践的挑战与检验。

有方:今年有什么出版计划?

史永高:首先是由“光明城”出版的一本小册子,暂定名为《物象之间——对身体与地形的遥望》,主体是我过去几年围绕所主持的自然科学基金撰写的一些论文。“物象之间”是我一直很喜欢的一个表述,我们可以理解成“物”是对象本身,“象”是它的呈现,在我看来,建构学要处理的正是这二者之间的关系,故以此指代建构学。副标题则是具体的导向和聚焦。另外,我断断续续翻译了六七年的一本书《表面建筑——从技艺到表观》今年会由东南大学出版社出版。我还是认为这是一个重要的然而被过快和过度消费了的学术主题,也希望通过这个翻译和出版,能够呈现这一主题的丰满,破除习惯认识中它与“建构”的对立,从理论上恢复了这一主题本身的内涵与厚度。并在对当代实践的直面中,使其获得更为丰富而持久的学术价值。最后,就是2008年出版的《材料呈现》,今年会出一个修订版。

有方:对有志于学术工作的学生有什么寄语?

史永高:分辨力,精微的分辨力。我认为这是最重要的,也最基础。囫囵吞枣不好。说个笑话,东大有个研究生跟同学说:“每当我有什么不开心、纠结的时候,就想想史永高老师的‘表皮,表层,表面’,发现自己纠结的问题实在算不上什么,就let-it-go了。”她指的是我发表在《建筑学报》13年第8期上的一篇论文,通过对于相似概念的分析展开的讨论。不过,就我个人的经验来说,做学术研究,还真得要锻炼这种分辨力。发现别人不觉得有差异的差异,发现别人不觉得有联系的联系。

当然,语言表述上是要准确精到的,但是这不能被误解为仅仅是文字技巧,我总认为它更多是对思维和认识层面的考验。因为当你在以母语写作,语言便是思考的载体,甚至就是思考本身。这需要持久的锻炼。

版权声明:本文版权归有方所有。图片由史永高提供。转载请通过邮件或电话与有方媒体中心取得授权。

上一篇:华侨城波托菲诺社区研究 | 中国空间研究计划09

下一篇:佛罗伦萨的桥