▲采访时间:2015年1月

童明,TM STUDIO 建筑事务所主持建筑师,同济大学建筑与城市规划学院城市规划系教授、博士生导师。他认为“烦”是无法摆脱的一种日常状态,烦心使得你与他物之间发生关系,是一种介入方式。而无休无止的调整,正是在一种难以言述的过程中开始思维中的建造,最终也会依靠直觉做出决定。

有方:最近在做的项目是哪些?

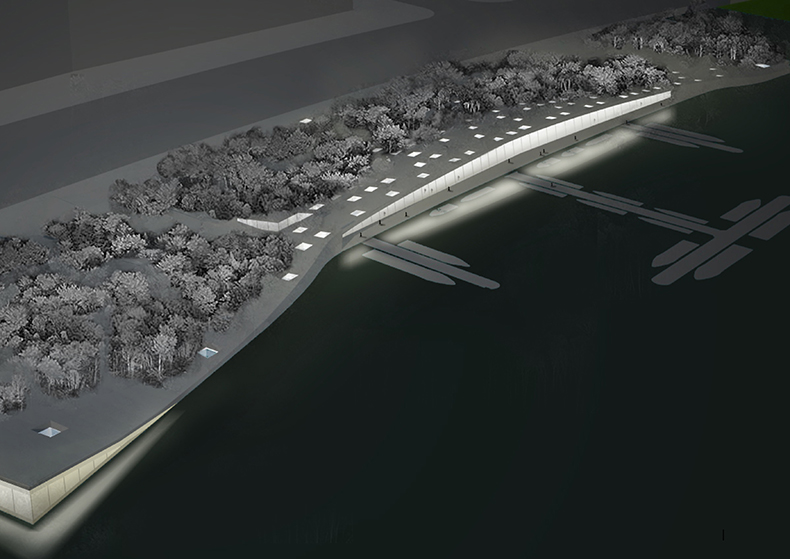

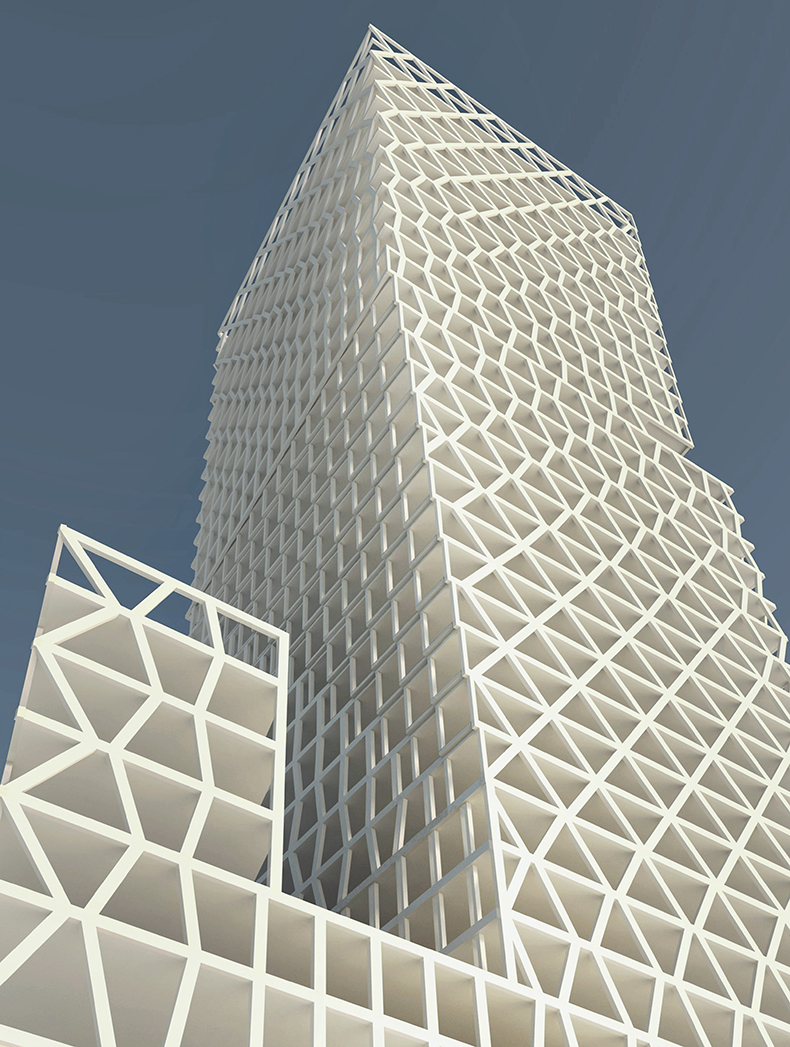

童明:我们最近一段时间实际上都挺忙的,目前在上海的滴水湖畔设计一个游船码头,这是一个建筑融合景观的项目,目前正在为如何处理种植屋面与轻质结构之间的矛盾,并从中得出一种与观赏彻敞湖景相关的视觉空间而绞尽脑汁。另外我们还在浦东的新场古镇做一个停车场结合游客中心的设计,目标是改变已经被模式化了的景区入口,融入本地社区中心的想法,使之在功能结构与肌理形态上能够与古镇及新镇链接在一起,实际上这个建筑项目是在按照一个小型城市设计的方式来进行的。我们甚至在深圳还有一幢高层办公楼(图4)正在建造过程中,尽管这个商业项目能够给我们提供的空间不多,但还是尽可能在幕墙整体性方面做一些尝试。

▲滴水湖一号码头建筑方案

▲新厂古镇方案概念模型

▲新厂古镇西北入口方案模型

▲深圳易思博办公楼方案

在设计过程中,我们总是想着能够更多地带入现实性的城市生活,但是与现实环境共事就意味着不得不经常伴随着事与愿违的情节。我们在四川北路有一个已经花费将近两年时间的街道更新项目,上个星期被告知正式死亡,许多好不容易凝结形成的想法随之而去。前几天又接到通知,我们在嘉定新城的一个农村改造项目又莫名其妙地起死回生,而这件事情早在二三年前我们就以为已经终止了。这就是我们工作室的一种常态,我相信这也是其他建筑师的常态。周围的事情去去来来,必须要有良好的心态和方式来适应这种不确定性。

有方:在拿到一个委托时,最先做什么?

童明:其实在刚开始一个项目时,脑中所能浮现的基本上就是一片空白,通常还会由于缺乏准备而带上一种难以名状的焦虑情绪。我认为这是一种真实而合理的状况,对于任何一个认真的人来说都是如此。尽管谁都希望在项目之初就能够获得一种清晰而稳定的工作模式,但是这种娴熟而固化的模式恰恰又是需要抵制的。所以在开始一个项目时,我们的起笔经常是不确定的,有时候会从现场的第一印象开始,有时候会从以往的一些记忆片段开始,有时候会从与业主的闲聊开始,但总而言之,绝不会从某种空洞的主题开始。

▲苏泉苑茶室

从一种认真的角度而言,对于任何一个项目的思考都脱离不开具体的功能与材料,脱离不开场地关系和今后的使用,脱离不开经济性与社会性的反思,当然还有难以言清的美学因素。所以在项目刚开始时,我会认真揣摩它所需要表述的内涵,而不会将它生硬地纳入到某个轨道。尽管顺序有所先后,我会尽可能地反思项目中所应包含的各种因素,所有这些考虑因素都需要以合适的方式汇集到一起,有关这些思考因素的整合就是一种具体的建构过程。真正重要的是如何去操作,以什么为起点并不特别重要。

▲周春芽工作室

有方:当项目进行施工时,会经常去现场吗?如果去,会遇到什么问题?又是如何解决的?

童明:对于一名建筑师而言,施工阶段如果不去现场那就太不正常了。我觉得一个建筑的构造大约70%都是与现场相关的,这当然包括现场与图纸中的一些出入需要及时调整,同时也包括设计思考跟随着现场情况需要适时应变。另一方面,现场的每一个建造环节都是与活生生的事情相关的,他们是具体的施工员、钢筋工、泥瓦匠,需要交流图纸背后的那些想法和思考。我觉得建筑设计之难只是一方面,如何将那种难以言说的意想在图纸中进行表达,并落实于施工环节中的困难则是另一方面,这需要双向性的配合。因此每当在现场遇到施工走形或者难以操作的情况时,我一般都不会太强硬,而视之为一种即时性的挑战,我认为这应当包含建筑师的责任,应该拥有足够的智慧来化解这些相关的冲突。

▲远香湖游船码头

更重要的是,现场的经验会成为一种深刻的专业记忆,我感到随后的很多设计实际上也是在这种记忆中进行的,每次的现场经验就是新的设计过程的一个载体。因此反过来,在方案设计过程中,我宁愿将设计方案放在这种记忆中进行校正,一般不太相信图纸,也不太相信模型,更不用说效果图了。

有方:最近在业务上最烦的事情是什么?

童明:我无法描述什么是我的“最”,因为每天大多数时间都处在某种烦苦之中,思考方案的时候会很烦,成形画图的时候会很烦,交流讨论的时候会很烦,现场观察的时候也会很烦,这种不停的烦躁状态可能使我这个人看上去很没趣味,甚至写文章的时候会很烦,上课的时候会很烦,但这是我无法摆脱的一种日常状态。如果从积极的角度来看,用海德格尔的话来说,烦就是一种基本的存在状态,烦心使得你与他物之间发生关系,是一种介入事情的方式。

所以烦苦并没有使我觉得有什么不妥,我无法确定我所具体烦心的事情,而只有永久性的烦苦过程。一般在设计过程中,我会做大量的思考,其间又会伴随着无休无止的调整,在一种难以言述的过程中开始思维中的建造,最终也会依靠直觉做出决定。我一直在对这种与变幻莫测的感觉联系到一起的过程进行着反思,但的确就是这种状态决定着建筑的质量。

有方:最近在集中琢磨什么问题?

童明:这个与上个问题类似。我也很难界定出什么是正在集中琢磨的问题。这可能与我的工作状态相关,每天的时间都要被切分成好几块,因此也没有可能去集中琢磨什么事情。缺乏时间也是一件无法改变的烦苦事情。

但是即便有时间可以集中进行思考,我想也不太可能凭空地去琢磨什么问题。作为建筑师,我本质上就是一名匠人,更关心如何去做。在过程中并不在意需要什么明确的观念,有些东西是在做的过程中出现的。这一状态或许只能采用某种本能来进行概括,我越来越觉得只有自己的本能才是可以值得依赖的。我相信这种本能并不是密闭而个人化的,而是浸透着对于事物的看待和理解,它具有一定的共识性的基础。因此相应的,我也不喜欢用某种标签来粉饰自己的作品,我从没关心过我是现代的还是传统的,是西方的还是本土的,是先进的还是落后的。我相信在一种认真的思考过程中,并不会拉下什么重要的东西。

所以我认为项目本身没有什么好坏之分,也没有重要和次要之分,但设计却存在有趣和无趣之分。我只关心如何采用某种恰当的方式来表达某些给定的主题,而不是用某些概念化的主题去僵化在设计过程中的思考。

有方:最近读的最有趣的一本书是什么?

童明:我最近看的书基本上都是旧课重温,发现以前由于年轻浮躁,很多书都是白读了。比如周维权先生的《中国古典园林史》,它现在之所以让我有点着迷,是因为透过书中收录的很多资料,可以观览历史中许许多多的有趣情节。例如秦皇汉武时期的上林苑那慑人心魂的恢宏尺度,西晋北魏时期北方园林与江南园林之间的亲和关系,当然还有白居易、司马光、张南垣、李笠翁等人在他们造园过程中所呈现出来的各种智巧,这些内容值得不断地进行回味。

《中国古典园林史》以前被我一直视作简单的教科书,但随着心态逐渐沉淀下来,现在会更多带着历史与地理的空间视角进行阅读,平实的史料也就显现出它生动有趣的细节之处。这一启发大概来自于黄仁宇对于万历皇帝的重新塑造,或者巫鸿对于西汉长安的再次解读,因为他们所凭借的都是常规性的资料,却极具说服力地发掘了令人耳目一新的历史情境。因此我想阅读的责任并不简单在于什么样的书是有意思的,而是在于怎样的阅读方式可以使之变得更有意思。

▲《中国古典园林史》 封面

有方:最近一次旅行去了哪里?

童明:去年12月份去了一趟纽约,这真是一次感觉奇妙的经历。虽然这是我第一次去纽约,但落了地之后,就发现这座未曾谋面的城市竟是如此的熟悉。第一个见到的就是萨里宁设计的TWA候机楼,令人惊讶的是它居然会这么小。到了市区就更不用说了,几乎每一条街对我而言都有值得一读的故事,许多建筑都有似曾相识的回忆内容,甚至有时还没有转过街角就知道后面是什么了。我觉得再也没有一座城市像纽约这样,能够为人提供持续不断的兴奋景象,还有那些一般视而不见的城市体验,例如Jane Jacobs在美国大城市死与生中所描绘过的Moingside Height, 生机盎然的SOHO,或者令人有点不寒而栗的Harlem,这些地方对我而言既是陌生的,又是熟知的。可以说,纽约最完好地应验了马可波罗所描述的那个看不见的城市,但它的的确确是现实存在着的。

有方:最近有没有新发现某位特别有启发的建筑师?

童明:太多了,也太碎片化了,我无法把这些感受集中在某一个人的身上。如果非得这么说,比如Aires Mateus, 我之所以喜欢他们的作品,是因为他们总能找到一种直截了当、清晰明确的方式表达一座建筑应当表达的内容。

或者换一种说法,我在参考物中一般不太关注建筑师,往往也记不住他们的名字,更不会关注贴在他们身上的那些标签,我所能看到的只是他们的建筑操作,以及建筑景象所带来的激发。虽然有时候我也喜欢一些灵光乍现的建筑作品,但更喜欢的还是那种具有多层厚度,经久耐看的建筑作品。

有方:最喜欢的、对自己影响最大的建筑师是谁?

童明:那当然毫无疑问是柯布,我认为他将有关建筑学的思考带到了一个前所未有的高度,迄今为止大多数的当代建筑师仍然成长在他的语境中。很少有人能够像他那样,一生中所做的任何事情都是充满智慧而具启发性的。柯布的启发性不仅在于他总是能够把一种新的革命性的语言提交给他所面临的问题,而且也为我们呈现了一种有价值的思想方式,也就是如何让你的操作在各个方面都能成为充满智性的思考。

有方:最近哪个建筑议题最让你关注?

童明:我对于建筑议题基本没什么兴趣。随着年岁的增长,我可能过的越来越有些封闭,不太参加会议,也不太关注期刊,偶然性的参与也是失望大于期待。

我不明白为什么这个信息时代使人变得越来越贫乏而浮躁,相比起19世纪德国语系的那些作者对于美学问题的探讨,20世纪初欧洲建筑师对于机器时代的反思,当代的建筑议题基本上都是如此得虚伪和缺智,因为在历史中基本上都能够找到比它们不知高明多少倍的原型。如果说有什么让我反感的,就是越来越多的人只会热衷于不断更换时髦化的标签,他们的才能就在于重新包装。

我的态度可能有些偏激,用杜尚的一段话进行解释可能比较确切,“这些棋子本身不好看,好看的是下棋的这种形式。”棋局中棋子的模样并不重要,精彩的就在于棋子的移动。我想对于建筑也是如此。

有方:上学时,哪门课让你最有兴趣,为什么?

童明:我难以描述是哪门课,印象最深的是在大一的时候王文卿老师教我们建筑制图时的情形。四、五米长的大黑板,他用白粉笔在上面给我们示范如何求透视,每一根都是笔直的2、3米长线条,最终都能够准确无误地交汇到透视灭点上。在讲台上,他就像一个瘦弱的舞者,在一种身心参与的状态中,一个建筑形体就在黑板上慢慢形成了。我只感觉当场就被一下子抓住了。

多年以后,我经常会回想揣摩这么一个镜头,反思它对我产生的意义。可能我大多数的立场就来自于此。

有方:最讨厌的甲方是什么样的?

童明:在大多数场合中,甲方给人的感觉总是负面性的,因为他们总是要求你这个,反对你那个。以前年轻气盛的时候,经常会与甲方吵架,现在年岁大了以后,我也逐渐会从对方的角度来看待问题。

其实我非常喜欢那种能够真正介入事情的甲方,即便吵架也是喜欢,也愿意将这种讨论作为设计的重要起点。如果一个甲方不能介入,不能情境化地交流设计中的问题,即便他的态度再和气也是我所不喜欢的那种类型。因此一个肯参与、能交流的甲方目前也是我选择项目的一个重要的参考。

有方:最近哪个社会议题最让你关注?

童明:最近接触比较多的社会议题当然就是反腐运动了,因为它们已经充斥于各种媒体的角角落落。虽然我对此并没有太多的兴趣,而且也离现实生活比较远,但有时周边发生的事情又会觉得它的距离如此之近,有些事情因此停顿了,有些事情因此中止了,有些事情因此难操作了。我不想对此多发表评论,只是觉得这场本不该发生的事情提示着我们以前、现在始终都存在于一种不正常的社会机制之中。这是一个久积成疾的病躯,只希望反腐所能带来的不是更多的运动,而是一种更加合理而正常的运行结构。

有方:最近除了设计外,花最多精力的活动是什么?

童明:建筑设计大概只占到我工作时间的四分之一,其他时间得分配给教学、开会、看书、写文章。

有方:最近有没有对建筑设计感到困惑、厌倦,想过改行,改做哪一行?

童明:如果这里所指的是行业层面上的建筑设计,那么可能我始终尚未成为一名真正职业化的建筑师,尽管我拥有注册的资格。但从一种广义角度而言,我认同我作为一名建筑师的身份,因为建筑设计对我而言最具体、最真实。

建筑设计本身就是一种建造,是在思维中的一种建造。它需要智慧的才能,需要独立的思想,需要在充斥周边的现成事物之中,说出自己的语言。作为一名建筑师,需要抓住同时并存的许多关系,穿透普通人不能理解或难以理解的东西,我很庆幸我就成长、存在于这样一种专业之中,并且发现,我现在从事的大多数事情实际上就是这样一种情况,即便以后不能从事真正的建筑设计而改行写作,建造对我而言仍然是一件始终不会放弃的事情。

建筑师简介

童明

1990和1993年于东南大学建筑学专业毕业,获得本科与硕士学位,1999年于同济大学建筑与城市规划学院城市规划理论与设计专业毕业,获博士学位。1999年留同济大学建筑与城市规划学院任教,至今担任城市规划系教师,教授,博士生导师。童明同时也是TM STUDIO建筑事务所的主持建筑师,作品曾在各类国内外重要专业期刊与专著中发表,曾参加各类重要的专业展览。

版权声明:本文版权归有方所有,图片由建筑师提供。转载请通过邮件或电话与有方媒体中心取得授权。

上一篇:孟岩:城中村为什么要改造?被人盯上了!

下一篇:王澍:恢复想象的中国建筑教育传统