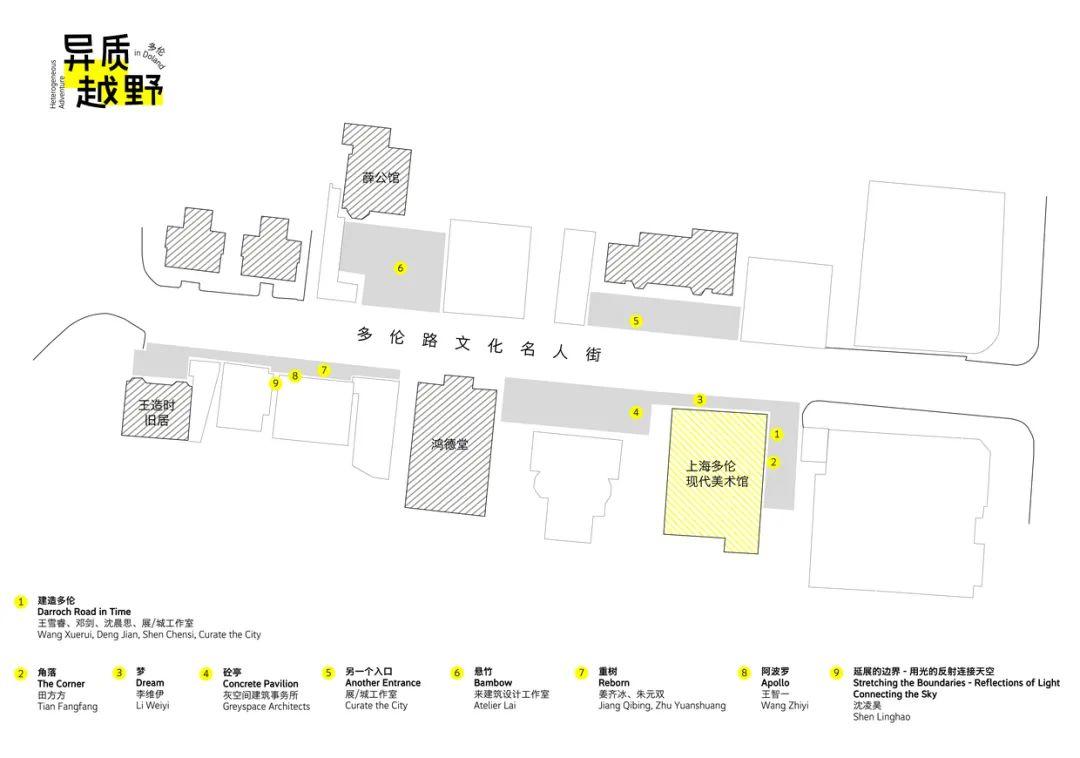

2020年12月16日,由上海多伦现代美术馆主办的“异质越野:多伦路”——“艺术介入城市空间”特别项目开幕。此次展览由李翔宁担任学术主持,姚微微、吕凝珏担任策展人,特邀青年建筑师及艺术家共同参与,包括来建筑设计工作室、灰空间建筑事务所、姜齐冰+朱元双、李维伊、沈凌昊、谭远波、田方方、王雪睿+邓剑+沈晨思、王智一、展/城工作室等。艺术家希望通过与城市空间关联紧密的创作,讨论空间的“延展边界”与“诗学”。

多伦路的城市空间,一面容纳着居民具体的日常生活,一面又混杂了越界的典型场景符号。一种与同质化生活空间明显不同的对抗性,显现于密集的异质空间中:真实可感的社区生活、典型的景点式街区美化、各类游客的“迷惑”行为、试图被强行抹去的历史痕迹,以及违和的跨代装饰元素,在时间的积淀与牵引下互相干扰交错。

本次展览以一种夸大或缝合的越野方式,在城市空间中植入特定艺术作品,让日常被忽略的城市角落凸显,并将其形成的新的、弹性化的异质空间系统叠加在现状之上,中和曾经失控的街道场景。

在此次展览中,四件由建筑师完成的公共艺术作品成为落位于街区的锚点。这四件作品在谨慎介入日常空间的同时,又不约而同地分别聚焦于设计、材料与建造模式的探索。

作品设计:灰空间建筑事务所

主持建筑师:刘漠烟、苏鹏

主创建筑师:琚安琪

设计团队:应世蛟、高永胜

结构:彭超(iStructure)

施工单位:建华建材(中国)有限公司

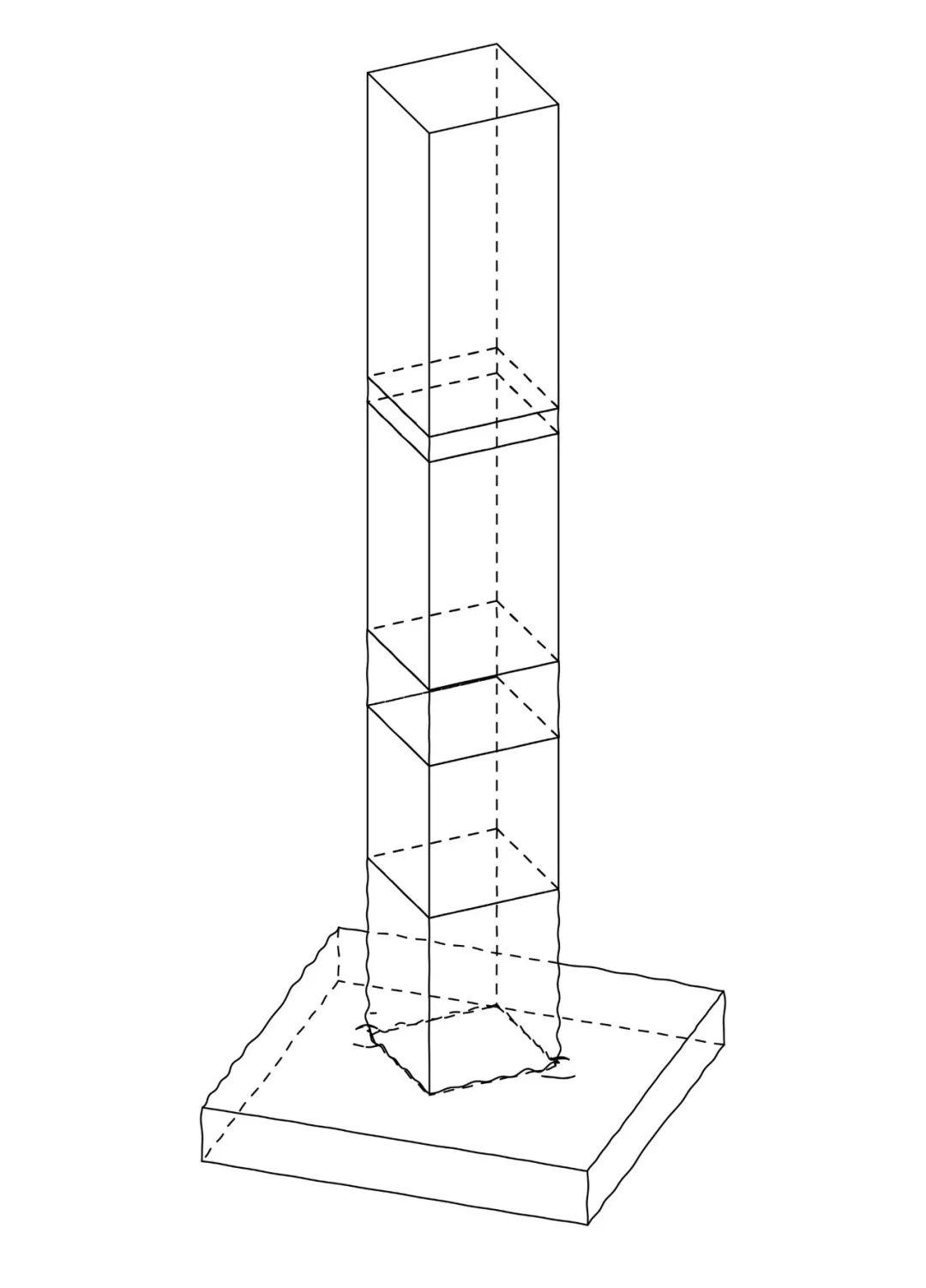

设计师希望以一个制造场景的雕塑,来映射时间、气候、光景和日常的多向度空间。多伦路呈现着丰富而嘈杂的市井气息。设计师通过置入一个全新的雕塑,与街道的铜像以及繁杂的城市发展景象并行,成为一个可以被观看,又可以被参与的休憩场所。

整个场地被看作一个五向度的空间——街道、通往后部的巷道、一侧的大树、背后的景观绿化、顶部的枝丫。砼亭从地面逐阶升起,延伸到近旁的树杈之下。半包裹的顶部和桌面限定出了两个悬挑的檐下区域。下部的座椅空间面向通往后侧建筑的道路,上部的桌面座椅区则限定了一个可观察街道的窗口。它自身也参与到了城市景观塑造的角色中,成为了多伦路主街道的背景。

这次设计师加入了透光混凝土,为整个装置增加了趣味性。设计希望通过对混凝土城市家具的试验性建造,探讨其在设计、制作和安装过程中的问题与解决方式,更多地去推广它在城市和社区更新中的应用。

砼亭的艺术性表现在装置本身与周边环境的辩证关系。它以强烈的雕塑感形式与日常的街道和自然区分出来,同时又以多向度的空间呼应街道环境。它从不同的高度、角度和位置,限定出了不同的景象,为人们创造了趣味性的观察角度。砼亭也为人们提供了多个感受外部环境的窗口,时间的变化在其间呈现。

02 重树

作品设计:榀阁空间设计咨询(上海)有限公司

主持建筑师:姜齐冰

设计团队:姜齐冰、蒋琏、孟锦、秦颖

三维打印支持:同济大学建筑设计研究院有限公司

三维打印技术负责人:朱元双

施工单位:上海高磐建设工程有限公司

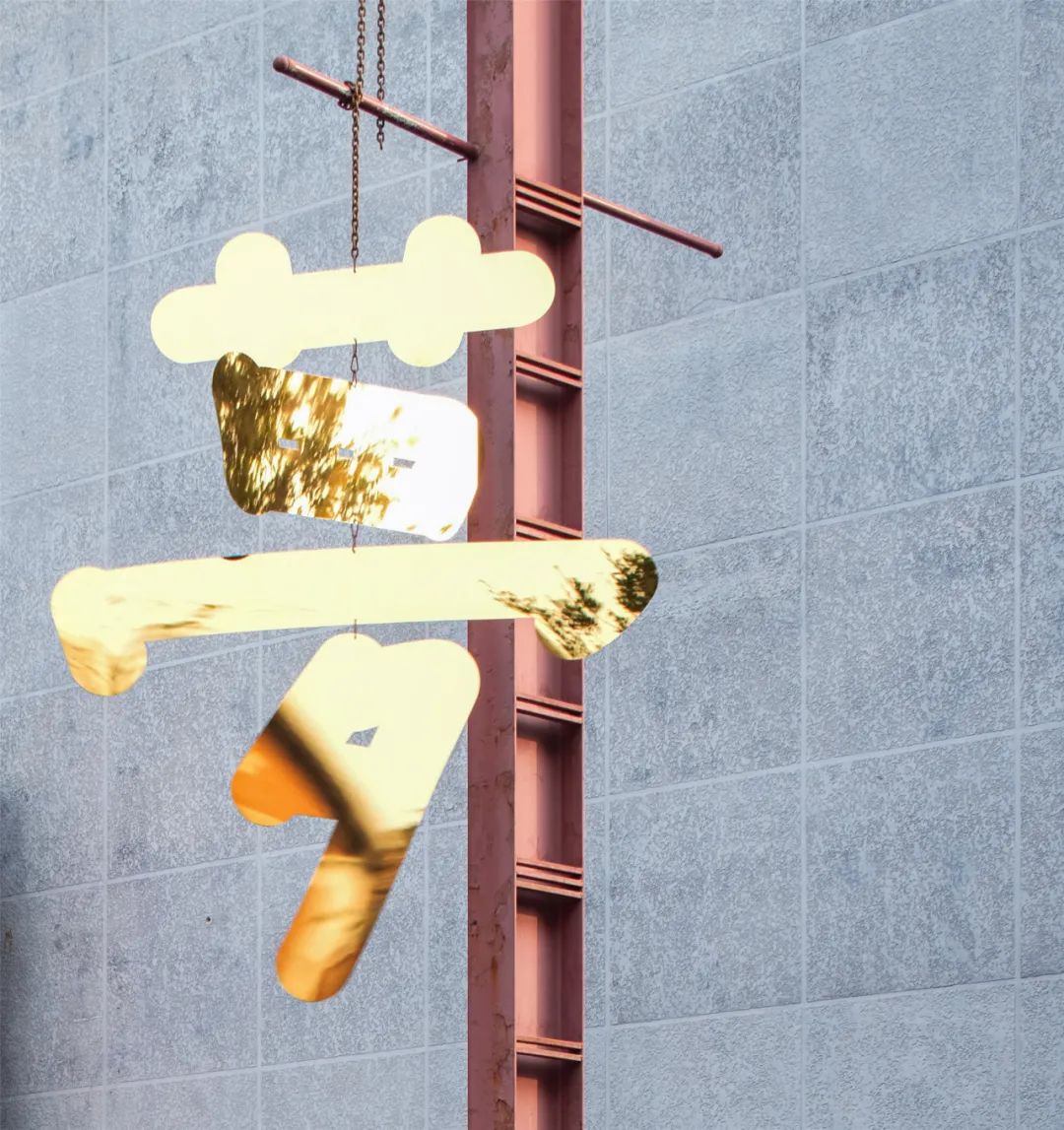

这是一件关于记忆的作品,设计师希望通过重现曾经存在之“树”,为人们打开观察多伦路街道“前世今生”的视窗。

在初期对整个多伦路区域考察选址时,原先地面上一个没有树的树池引起了设计师的注意。设计师希望通过重新在这里“种上一棵树”,让人们重新看到这棵记忆中的“树”,从而让人们想起曾经多伦路的热闹与烟火气。

一件街道中的构筑物往往会成为人们对于一个熟悉环境的记忆标识,熟悉街道带来的安全感,在高速发展而且同质化的大都市里显得尤为重要。这件作品从一开始便确定了“反射”与“半透明”两种介质。装置通过镜面亚克力来完成对于“曾经的树”的映射之后,设计师还在其中加入了三维打印的特殊造型的透明构建,使其成为此地独有的唯一存在,也是承载“熟悉”感觉的载体。

机械臂慢慢堆叠出来的过程通过表面的“层纹线”记录了下来,如同树木生长后留下的年轮。在灯光的映衬下,装置内部展现出如丝状的灯光脉络,似乎是看透了树木生长中营养输送的路径,而给了这个作品一些可见的生长感。

设计希望引导人们用不同的视角不同的眼光去“看”,因此决定通过镜面反射的方式,将两侧的树木重叠地映射到本件装置上,从而形成了“似是而非的树”。装置的设计并不是为了吸引人们对于其本身的关注,更多地是唤醒、激发人们的好奇,以及人们对于熟悉空间的重新关注,从而期望将人们内心深处对于自身所处环境改善的诉求进行引导和表达。

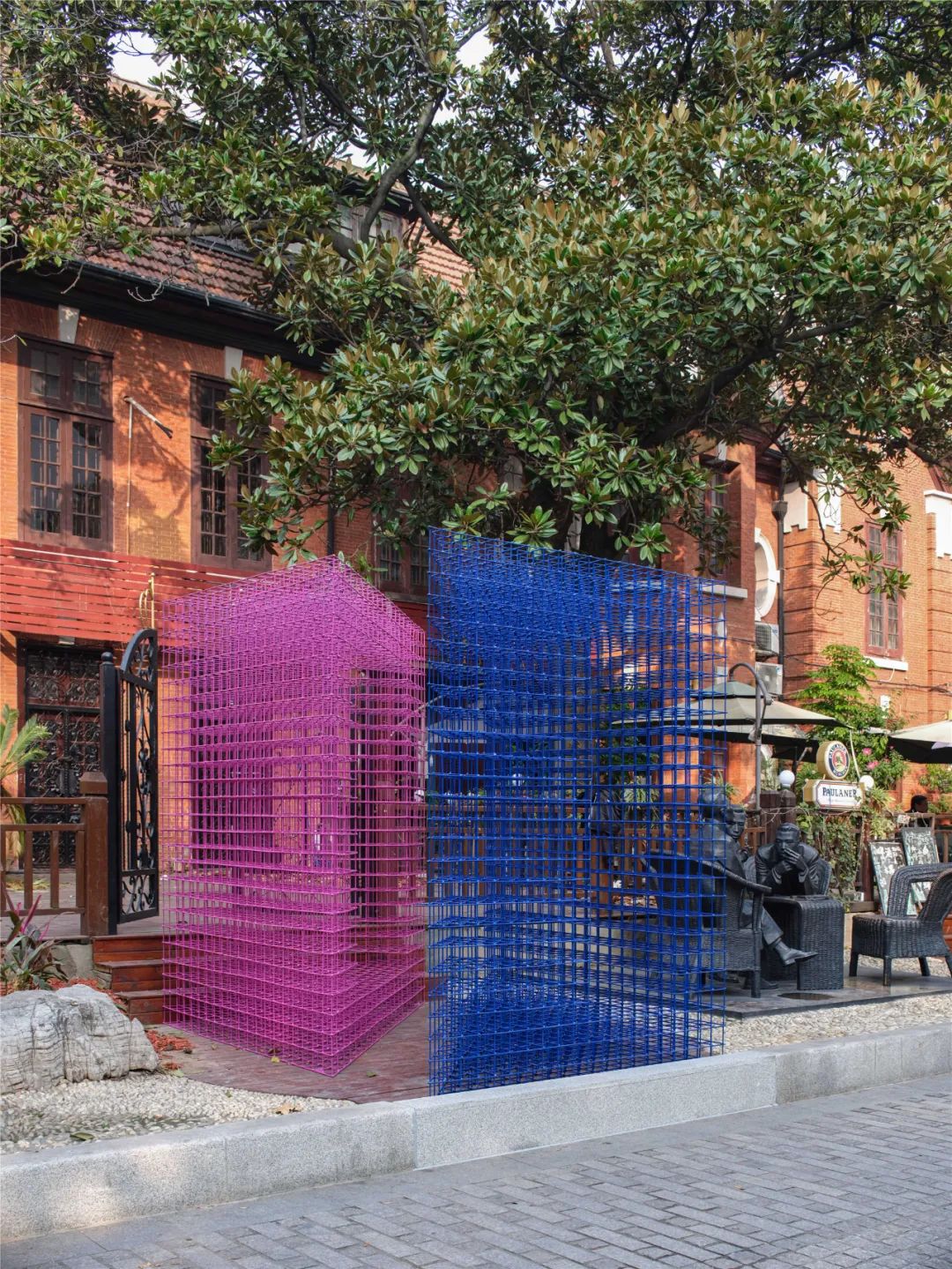

03 另一个入口

作品设计:展/城工作室

施工单位:优积科技

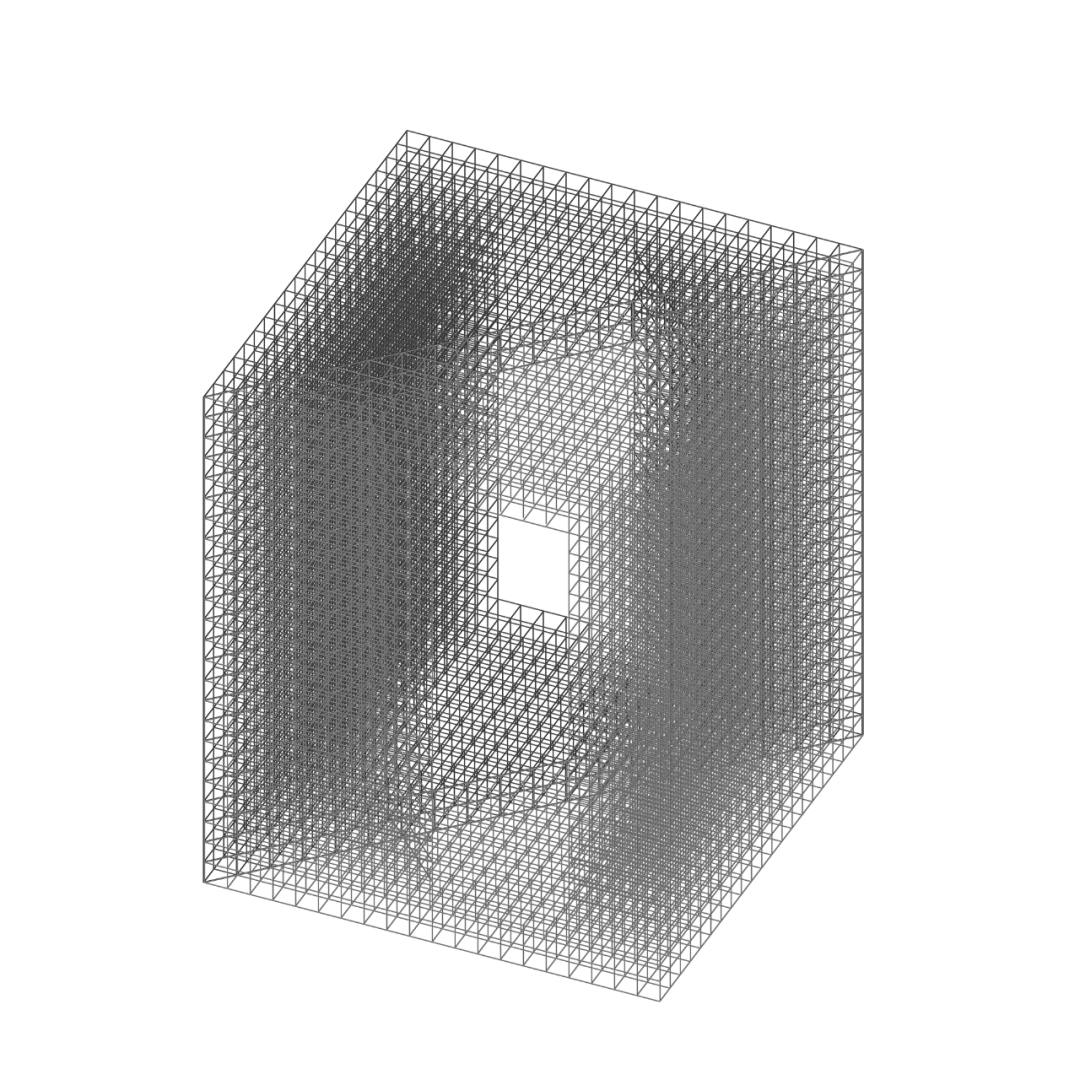

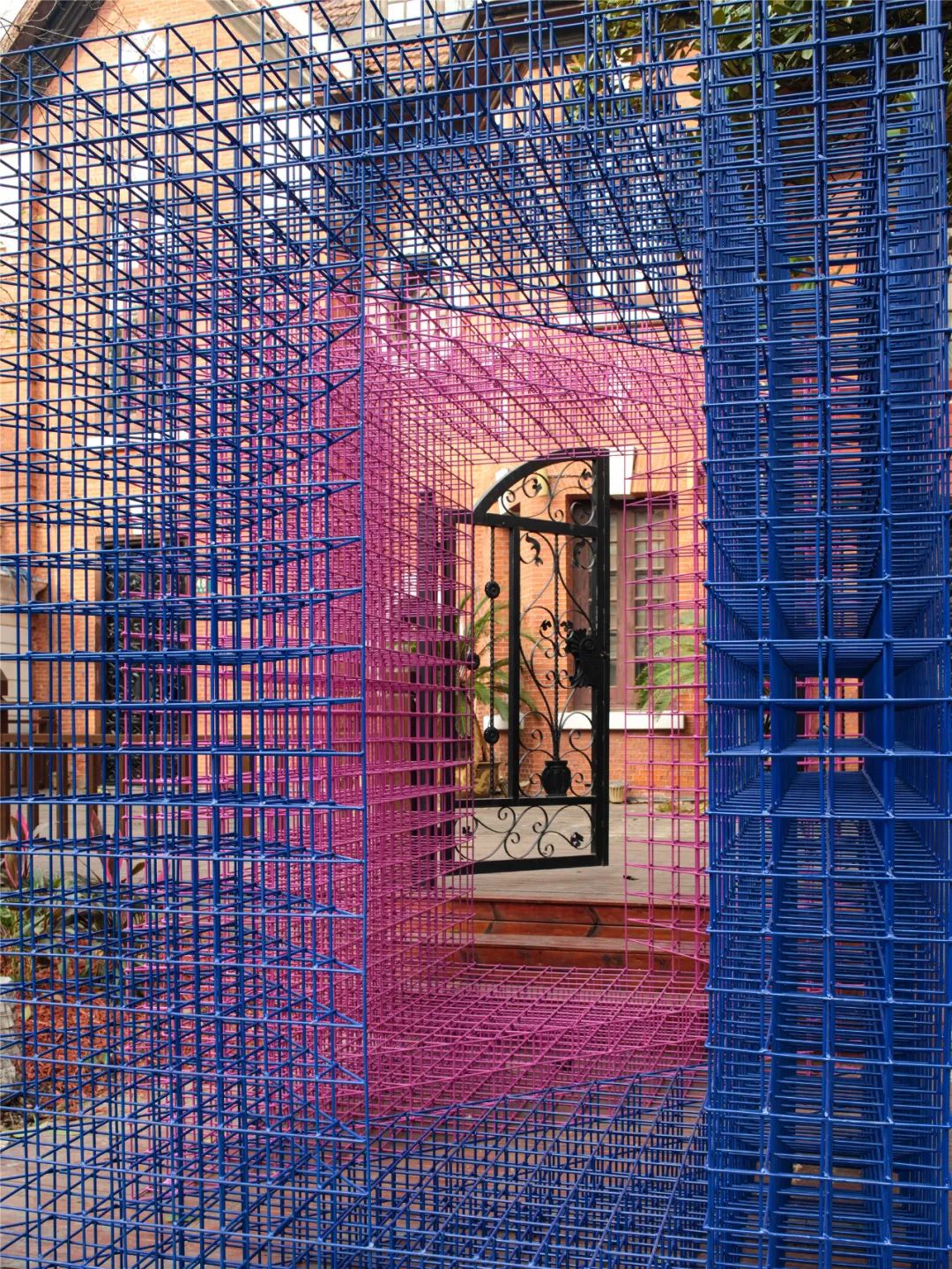

设计师将一对可观坐、可穿越、可拼合的钢筋三角,化作时空中交织的二元光色,轻透地介入多伦路的历史风貌中,把市民活动编织进多彩空间。

城市街道中有很多围墙和大门通常都是封闭的,设计师希望用“另一个入口”的观念入口来穿越物理的边界。而对多伦历史街区来说,构筑物应该保持“轻透介入”的态度,构筑物的“轻”和“透”能够让其协调地融入厚重的建筑氛围中。

对多伦社区的居民来说,设计师希望装置可以被居民自觉喜爱的、被大家日常使用的,以一种友好而天真的状态介入社区生活。因此,设计采用了以线构筑立方体的方式,如同虚空中的一抹霞光,给历史建筑增加色彩,结实耐用钢筋网的构筑成一个2.6米高靓丽色彩小亭子,人们穿越并对坐其中,同时也消隐在彩色的线条里。

装置还有一个隐藏属性,是模块化的多种组合方式,还是一种空间性的七巧板,体块强度支持其以多种方式摆放、拼合。如建造四个三角体量,则通过组合可形成“院、廊、塔、屋、亭、榻”的空间功能。

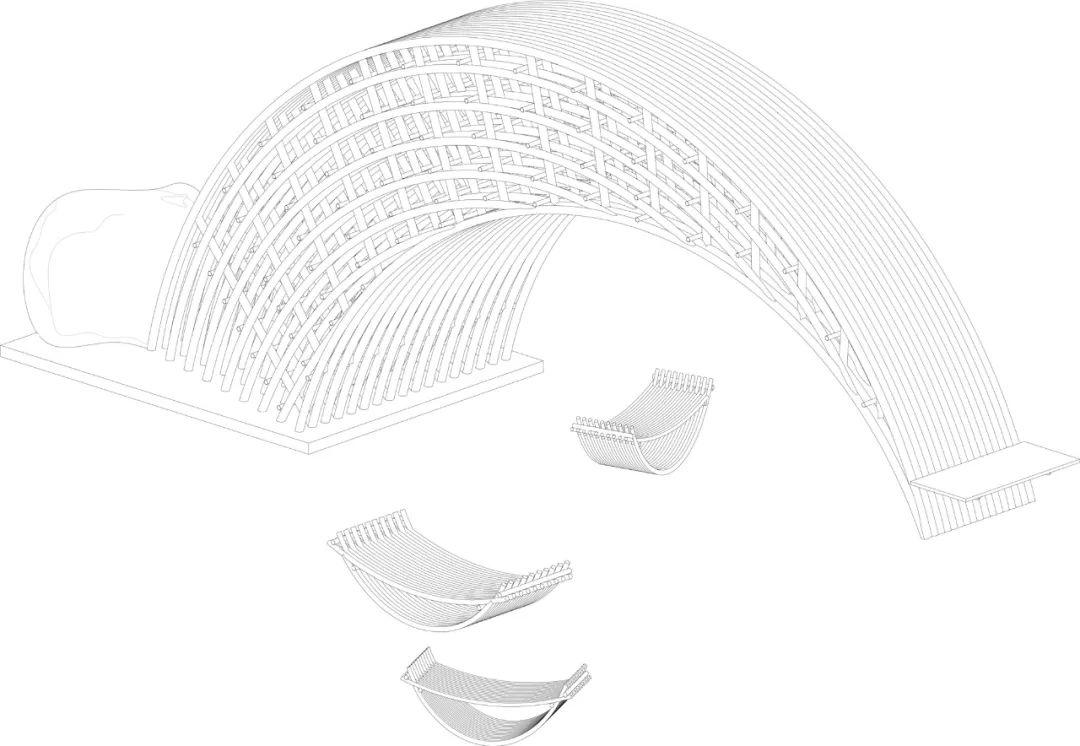

04 悬竹

作品设计:来建筑设计工作室

主持建筑师:马岛

设计团队:廖启贤、樊宇、唐铭、霍安

施工单位:上海境道原竹建筑设计工程有限公司

艺术表演:无界共和

装置设计大致可分为造物、造境、造情三个部分。所谓造物,即团队以自己在两年前在徽州的古村落里设计竹桥为原型,通过对大都市的场地的解读,结合竹子的材料特性的理解,最终得出做一架以竹子为材料,且充分体现材料特性的“竹椅”;所谓造境,由于本次展览地点在现代化的城市街道中,因此设计师用高反射贴膜地面造了一处“河流”以呼应。

而所谓造情,设计师用“小船”(竹椅)来渲染意境。“小船”的设计逻辑遵循竹桥的思路,利用竹子的弯曲特性制作而成,“小船”在水面上和“桥”形成的一种大小的对比,反弧的形式上也和悬竹的弧形形成对比,它们同时都表达了以竹子为材料并且利用竹子的韧性所做成和人产生互动的艺术装置;物、境、情三层意境的结合,最终完成了这小桥流水般的诗情画意。

“悬竹”置于一片曾经的租借地,周围的建筑风貌是一种石质和装饰性的西方古典主义建筑群。而竹子这种常见于中国乡土,介入人们日常生活生产的植物,似乎成了一位来访这里的“客人”。“悬竹”是线条的艺术,以一种柔软的姿态介入,自地面立起,却弯曲而垂,对于重力的驯服彰显而致,柔化了周边场域的冷峻气息。除了柔软,形式当中蕴含的一种极强的韧性,刚柔并济,顺势摇曳,势过之后又能回到原位,好似谦谦“君子”。

作为艺术介入城市空间的具体实践,策展人用临时的策略艺术,为建筑师赋予公共艺术作者的身份,通过观察者、体验者和使用者三者不断切换的平行视角,进行试探并收集反馈,从而引导逐步趋于老龄化的社区走向鲜活,缝合社区生活与美术馆场景之间的差异。

其它展览作品 ▽

展览时间:2020年12月11日—2021年1月31日

学术主持:李翔宁

策展人:姚微微、吕凝珏

参展人/机构:来建筑设计工作室、灰空间建筑事务所、姜齐冰+朱元双、李维伊、沈凌昊、谭远波、田方方、王雪睿+邓剑+沈晨思、王智一、展/城工作室(按姓氏首字母排名)

主办:上海多伦现代美术馆

展览地点:上海市虹口区多伦路(上海多伦现代美术馆附近)

特别鸣谢:同济大学建筑设计研究院、蜂巢当代艺术中心、K空间、锐字潮牌字库

技术支持:建华建材集团、上海境道原竹建造设计工程有限公司、优积科技、iStructure

本文由展览方授权有方发布,欢迎转发,禁止以有方编辑版本转载。

上一篇:疫情下的摄影创作:用谷歌街景来“拍照”

下一篇:建筑一周 | 路易·康印度管理学院宿舍拆除决议被撤;PAU将扩建贝聿铭作品摇滚名人堂;SOM改造莫伊尼汉车站列车大厅