建筑设计 源计划建筑师事务所 O-office Architects

项目地点 深圳市大鹏新区葵鹏公路10号

建筑面积 25,000平方米

明德学院是深圳明德教育基金会与满京华集团合作开办的一所实验性学校。校园选址在原“鸿华印染厂”中,原厂区占地8公顷,藏身于深圳东海岸山峦的谷地之中。工业撤离近二十年后,厂群建筑经时间洗礼后显露出纯粹而又独特的建筑美学,坚固的钢筋混凝土结构加上荒弃之后锈迹斑驳的墙身,肆意生长的自然成了这里的主人,厂房大尺度的功能性结构体塑造出独特的自然空间感受,被静置于山海之间,建筑与自然的边界重新变得模糊而生动。

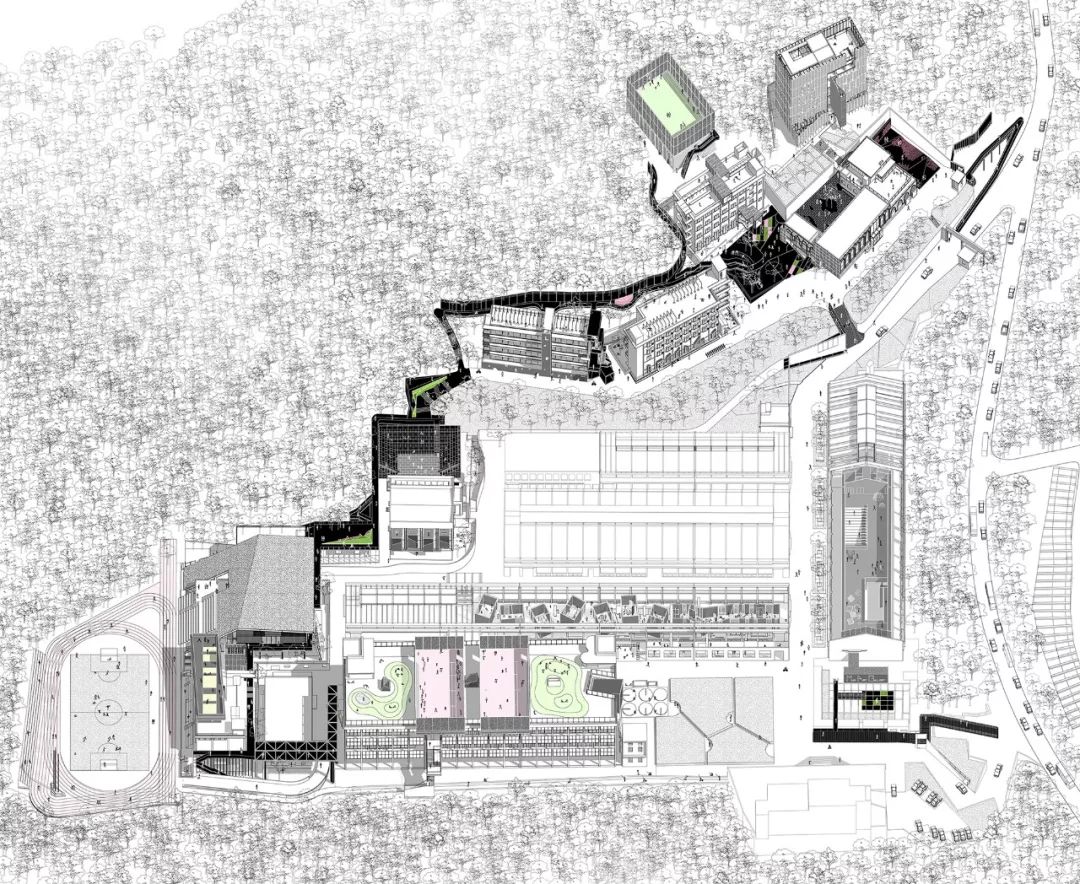

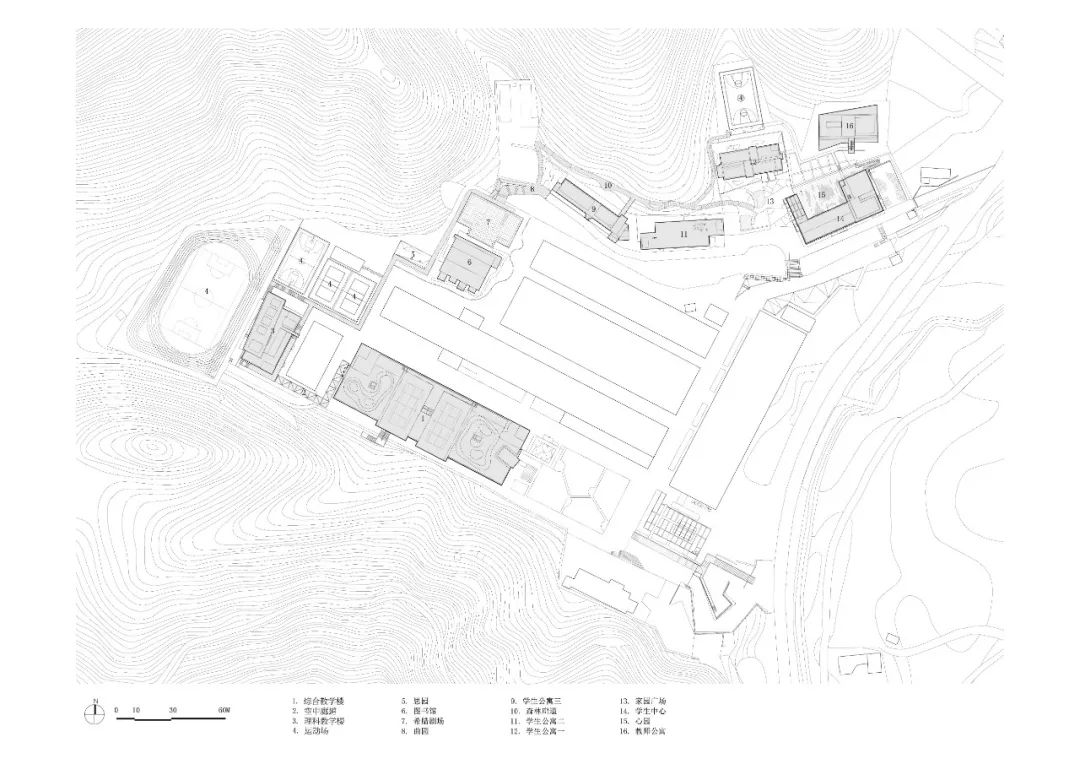

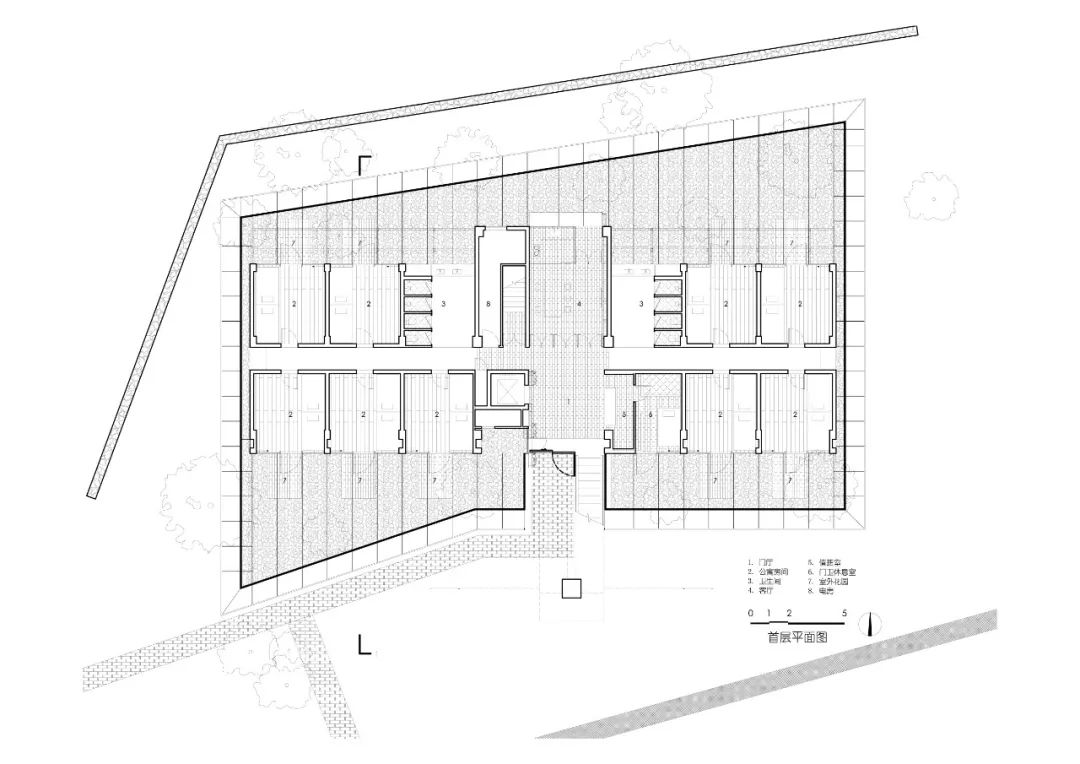

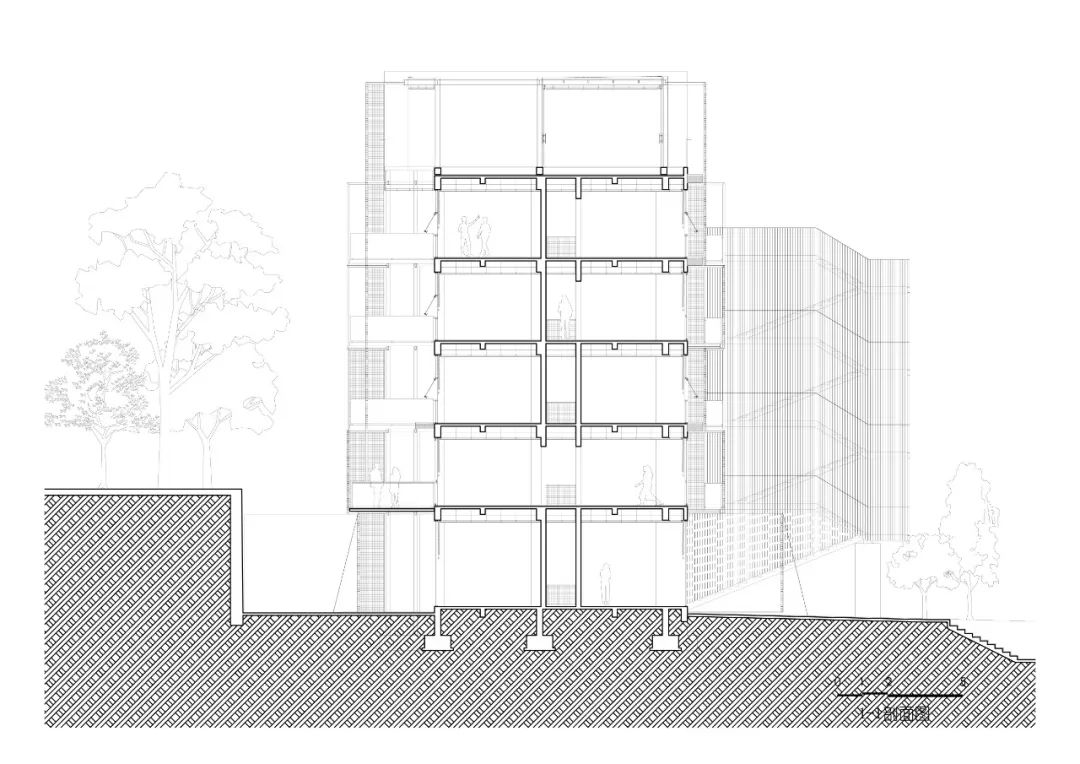

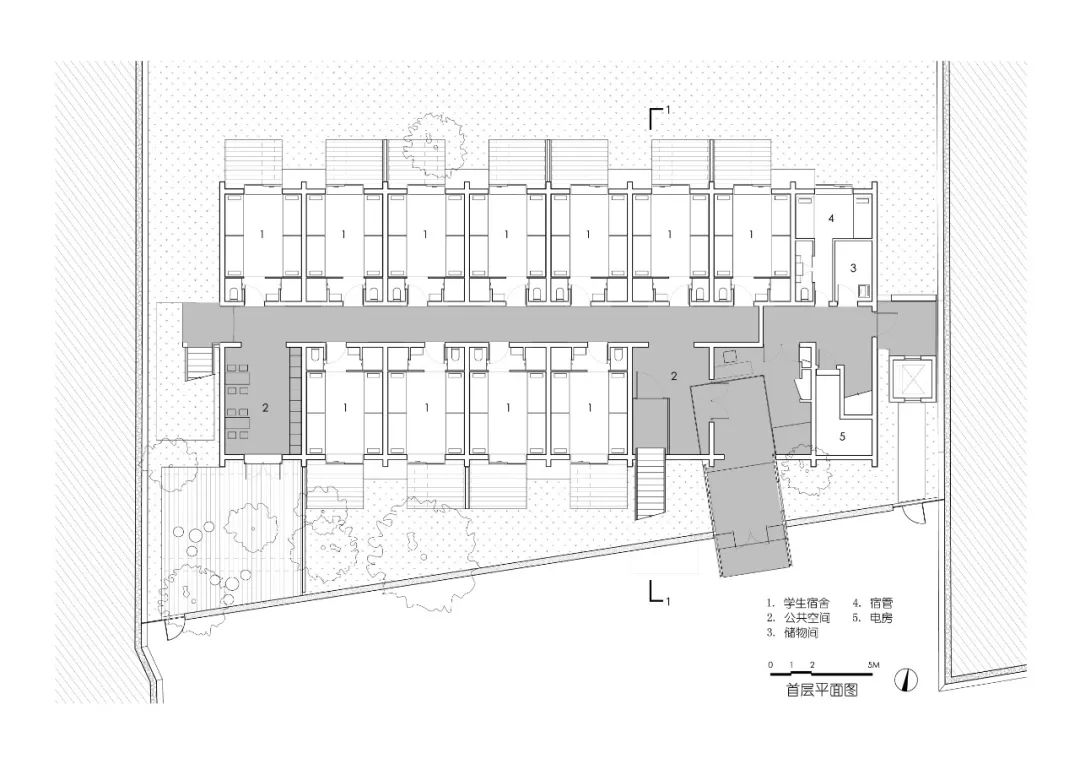

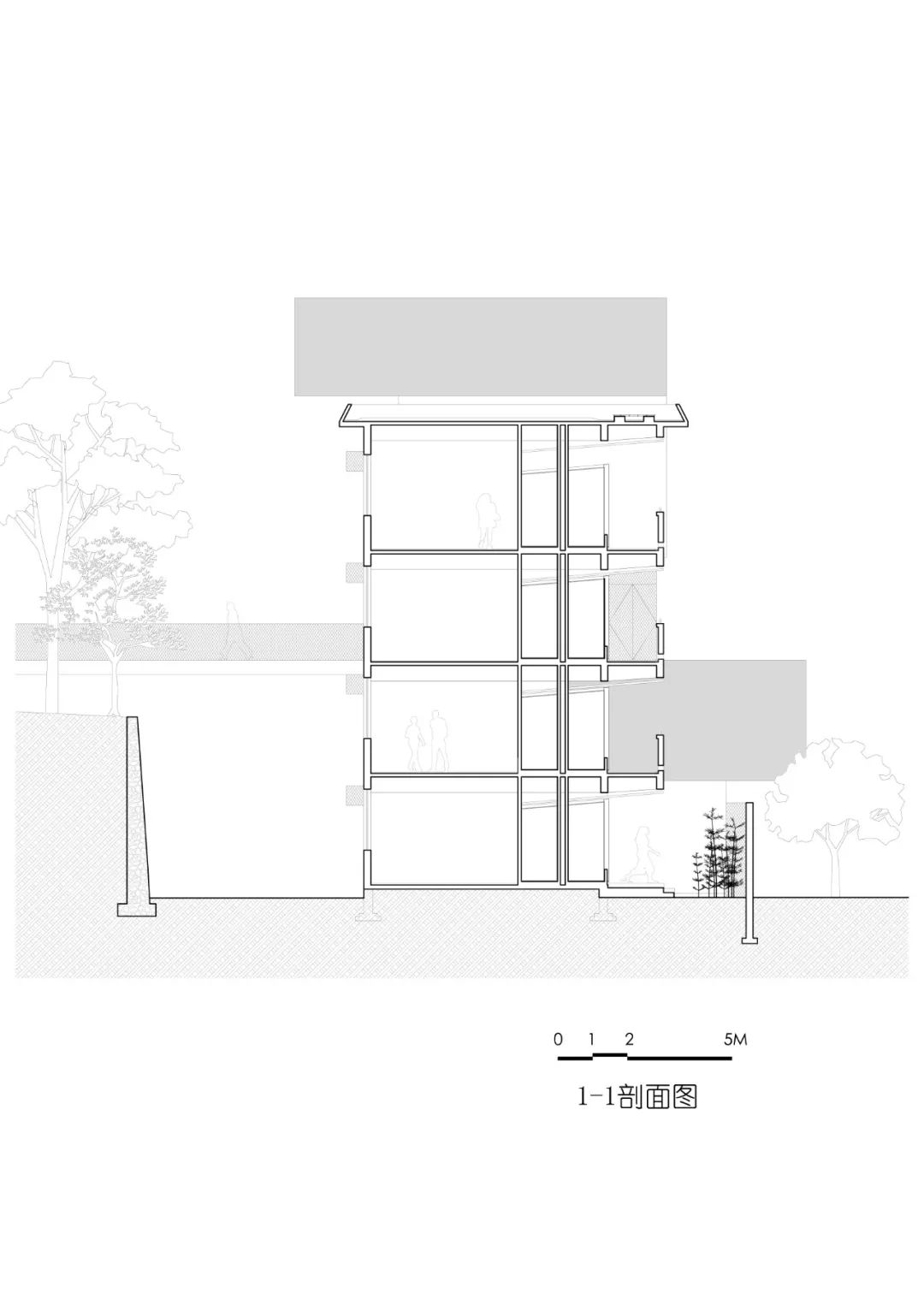

学院校区总面积为43200平方米。作为厂区工业遗址更新实验,厂区另外接近40000平方米的生产区厂房已被改造为艺象艺术社区,有数十个不同的艺术和手工艺机构进驻地。整个学院由生活区、教学区两大园区组成,学生实行全寄宿制,校舍总建筑面积为25000平方米。学院生活区位于校园北侧,是在原工厂生活区的基础上改建而成,包括两层的学生中心,三幢4层的学生宿舍和一幢6层的教师公寓。教学区位于学院西南侧的仓储动力区,包括一幢4层的理科楼、一幢3层的综合教学楼、2层的图书馆、未来还将建造的体育馆综合体,外加户外的运动场地和综合楼顶上的运动区。校区最具特色的是一条长约450米的森林廊道将各幢独立的建筑物和花园广场串联起来,使学生可以安全而愉悦地行走于学院的不同建筑功能区之间,时刻享受着滨海的自然和风景。学院目前有超过300名在读学生和85名教职员在此学习生活。

在环境优美的城市飞地中建立一所非公立学校。这是一个令人吃惊、但又极具挑战的决定。校园的建立将为这片城市飞地带来更多与众不同的年轻人的运动、交往和憧憬。然而,若是环绕“谷城”全长约500多米的带状地形上无序散落于不同位置、不同高差、以不同建造方式建造却又与自然环境格格不入的单体建筑,显然不利于校园空间的营造。因此,建筑师最初的空间关注和努力并不在单体建筑上,而是将建构校园空间叙事体验的重点放在单体建筑之间,以及单体建筑与环境地貌之间的关系上,通过营造一系列坡道、线性廊道、架空步道以及小广场和庭园,串联为从北侧原工厂生活区到南侧的大体量三层坯布仓库的连续的空间路径体验,构成明德学院最大的自然空间特色。

学生们每天从各自的宿舍步行经过生活区的“森林廊道”后,沿着图书馆(原厂区动力机房)背面的户外剧场边缘行走登上教学运动区的加工二层步道,经过理科楼,最终通过一个“L”形平面的桁架桥到达由坯布仓库改建而成的综合教学楼。除了沿着相对固定的行走路径外, 户外空间系统通过与建筑发生大量的偶发式连接,使行走体验有极多种不同的选择和可能。学生们也可以在这种趣味性的行走和运动中激发出对自然和空间的思考,多变而富有想象力的空间场所反过来也会塑造年轻学子们的身心和品性。每个单体建筑因应所处地形地貌、建造方式以及与周边植被的关系,而尽量采取不同的建造策略、甚至完全不同的材料和建构方式,为每个地点因时因地量制出特殊的空间品格,进而丰富和彻底活化了场地历史和过去,并将其连接到今天校园的“日常性”(everydayness)[1] 之中。[2]

建筑的更新介入并未破坏原有建筑结构,连接场地与生活的自然景观依旧保留,新的空间植入注重塑造多重内外空间逻辑,建立丰富的交往空间。参观者不经意漫步于建筑的“新”“旧”之间,空间的“内”与“外”之间,“艺术”与“自然”之间,尝试通过建筑的植入,带动行走中的思考,唤起对过往历史的记忆和想象,营造置身世外的独特城市空间体验。

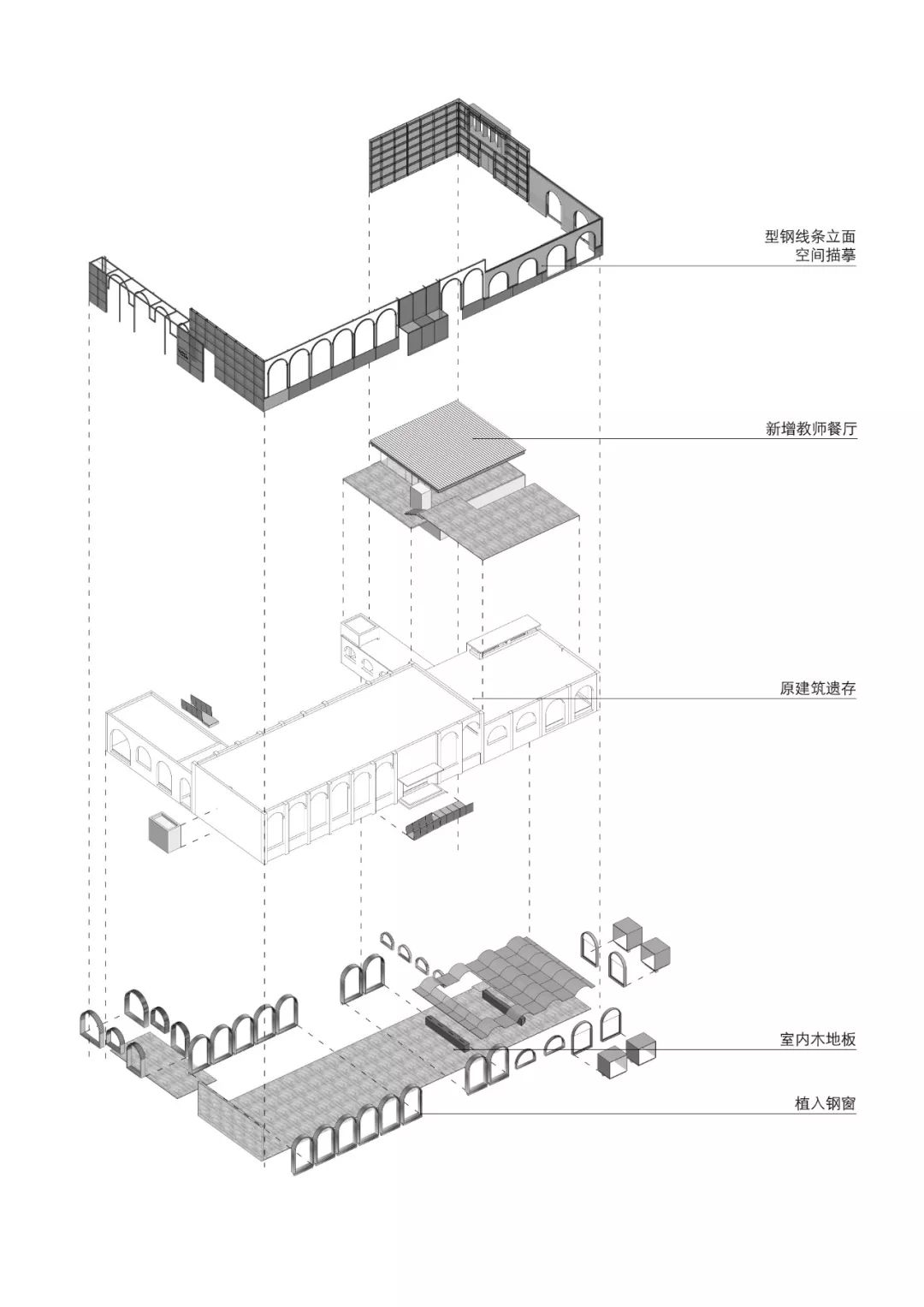

原厂区的北入口将作为学园主入口,其左侧是由原工厂集体食堂改造而成的学生中心的接待厅,正前方的上方是以绿色生态概念为设计理念的教师公寓,公寓顶上可俯瞰整个艺象社区甚至远方的海岸。学生中心外立面的高大拱窗与户外一排巨大的细叶榕树冠的独特关系,被建筑师用弧形型钢重新描画的线条加强和艺术化。穿过学生中心接待厅和礼堂我们可到达学生中心的内庭院——心园,一个被建筑和毛石挡土墙环绕的安静庭院,其西侧是与礼堂相连的校园咖啡厅。咖啡厅位于心园和第一学生宿舍前面的家园广场之间。

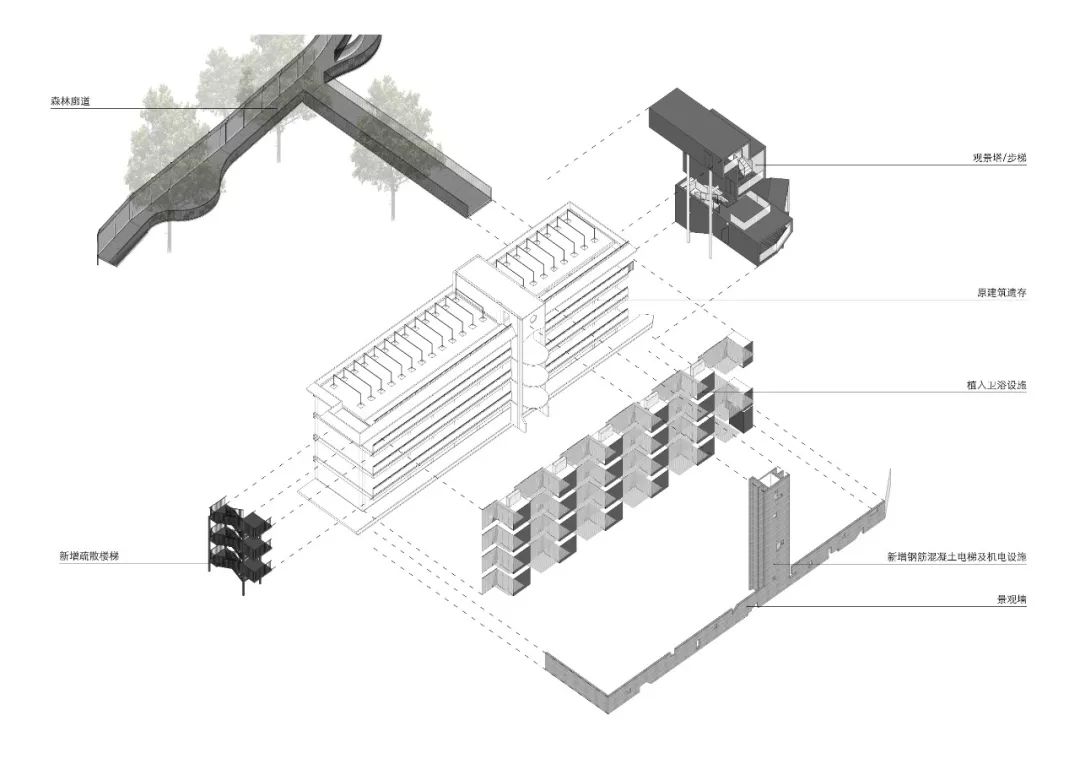

家园广场是学园生活区的一个交通节点:广场西侧可登上连接学园生活区和教学区的森林廊道的景观入口,南侧往下连接现有的艺术社区。广场西侧是建筑师五年前改造的艺象社区的青年旅舍,现已并入校园成为学生公寓。青年旅舍背后是沿山体蜿蜒前行并与山中林木优雅共生的森林廊道。森林廊道始于家园广场,结束于生活区西侧的曲园小广场。廊道中间又与第三学生宿舍的观景梯塔连接,生成生活区的一个立体景观地标。沿曲园广场下行,便到达与学园图书馆连接的希腊剧场—— 一个体现场地潜在的古典精神的具体场所。

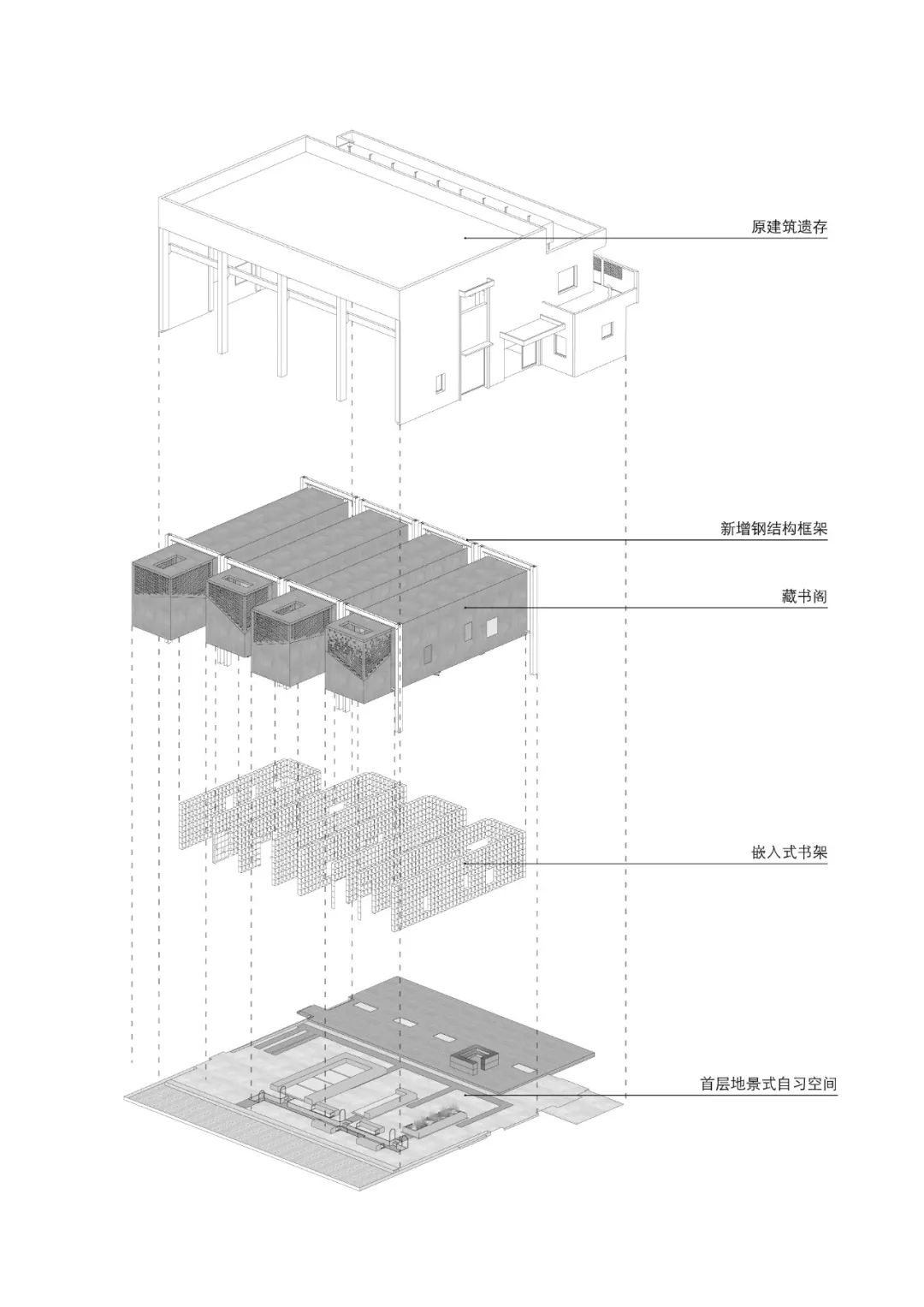

位于整个校园中心点的图书馆由原厂区的总动力机房改造而成,是教学区的起点。建筑师在原机房的高大室内空间中按照原建筑立面的开窗韵律悬挂了4个耐候钢板饰面的藏书阁,作为图书馆的书库。藏书阁下方是开放花园式的学习和研讨场所,北侧与户外的希腊剧场相连,两者结合成为整个校园的精神生活中心。图书馆通过西南侧由原厂区控制机房改造而成的小型二层花园“思园”联通体育馆和学园礼堂叠合的综合建筑体。此建筑体是教学区的交通和功能枢纽,它基本串联了教学区各个建筑单体和运动场所。其中的空中连廊、地景台阶和大小功能盒子在一片整体连接建筑东西地表形态的轻钢屋面折板下方相互串联,使体育馆建筑成为一个空间和行为上的透明体。

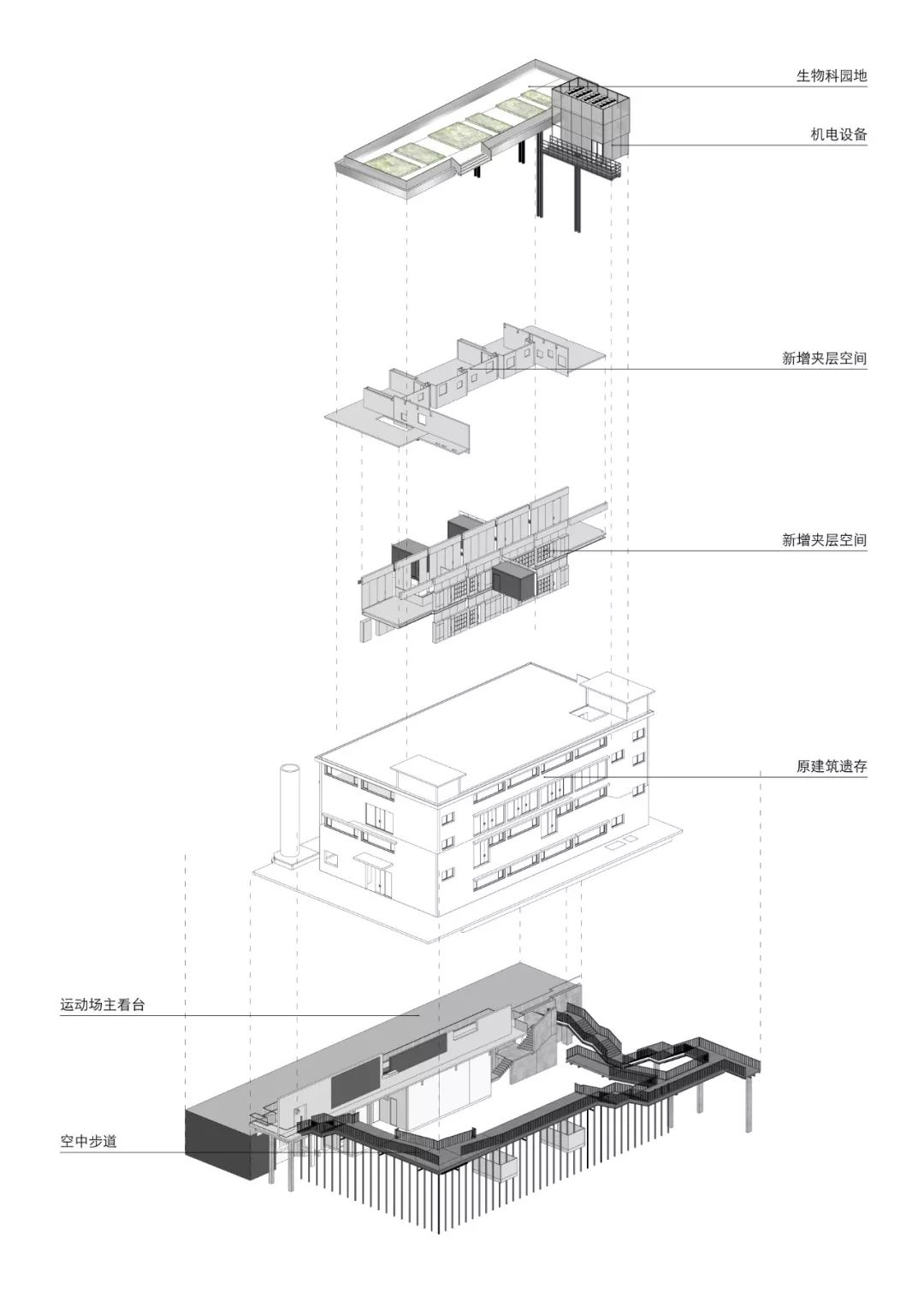

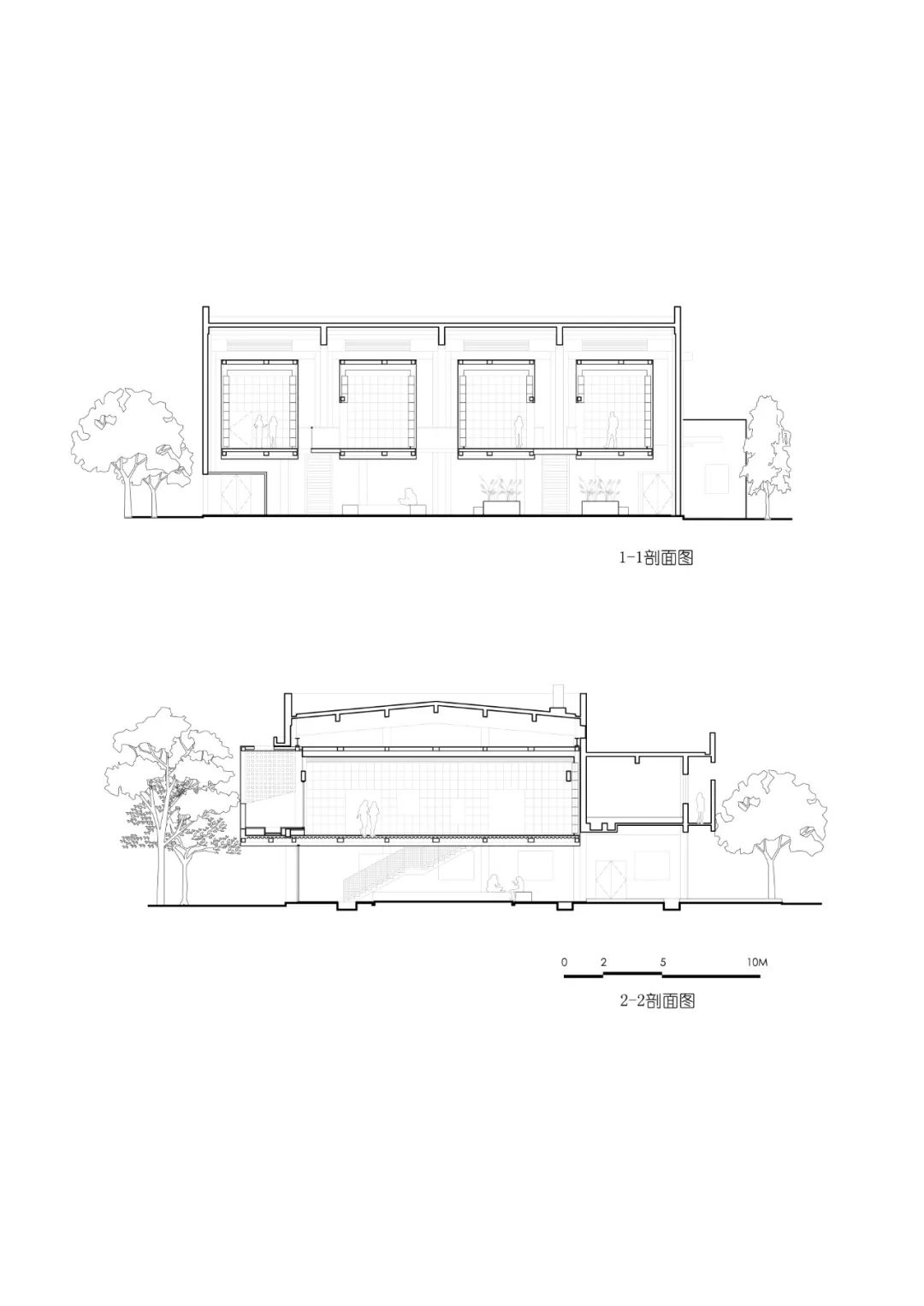

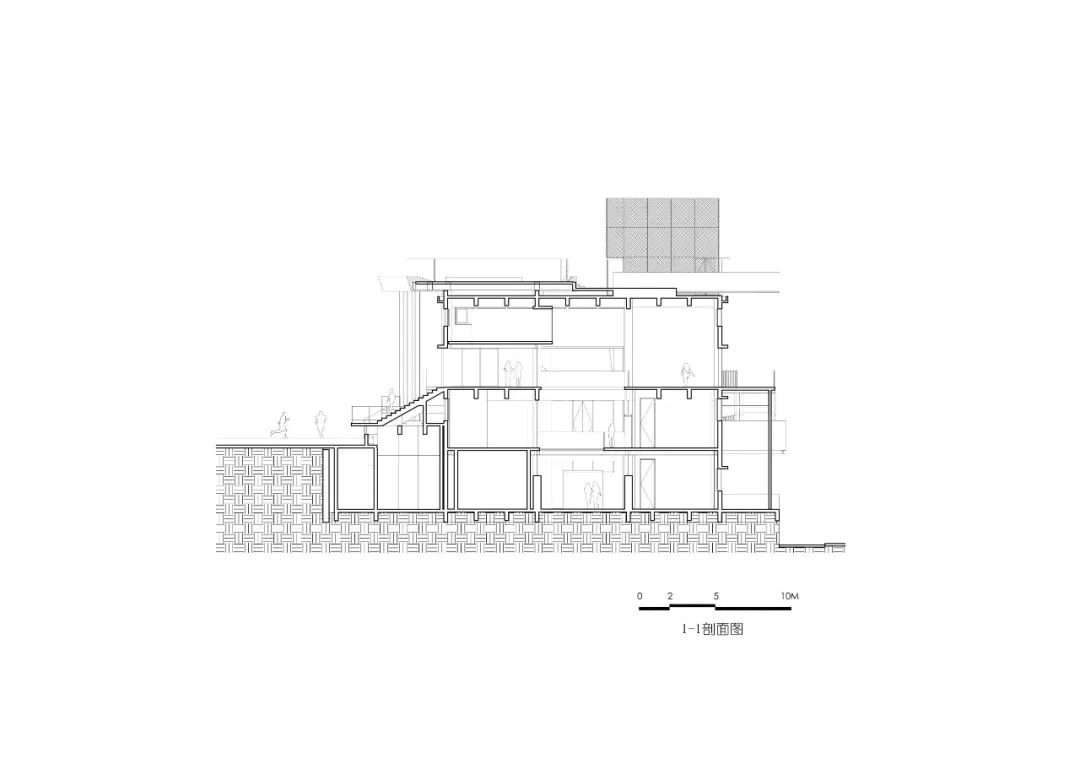

体育馆综合体的南侧是有原印染厂吊装车间改造而成的理科教学楼(实验楼),理科楼西侧紧邻田径场的主看台,两者有机结合。原吊装车间为两层高空间建筑,最特别之处是二层中间楼板因拆除大型设备时被打凿出一个近18米长、7米宽的大洞,令整个建筑空间顿时流通,恰似建筑中天然的中庭空间。理科楼东向与通向综合教学楼和体育馆的空中廊道相接,西侧与田径场主看台顶端相连,比赛时可作为贵宾包厢及休息区。三层公共开放区上方也增加了一个钢结构夹层以作为理科楼日后扩展功能之用。建筑屋面也被改造为生物科园地,保留日后扩建生物实验室的可能性。

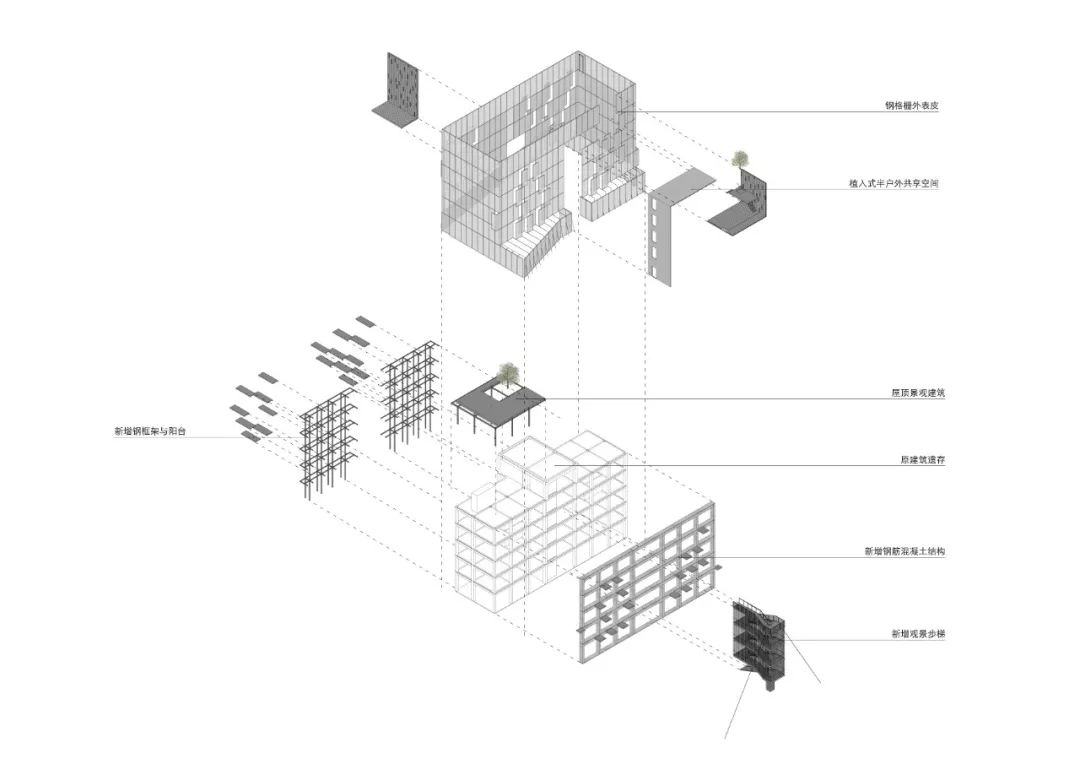

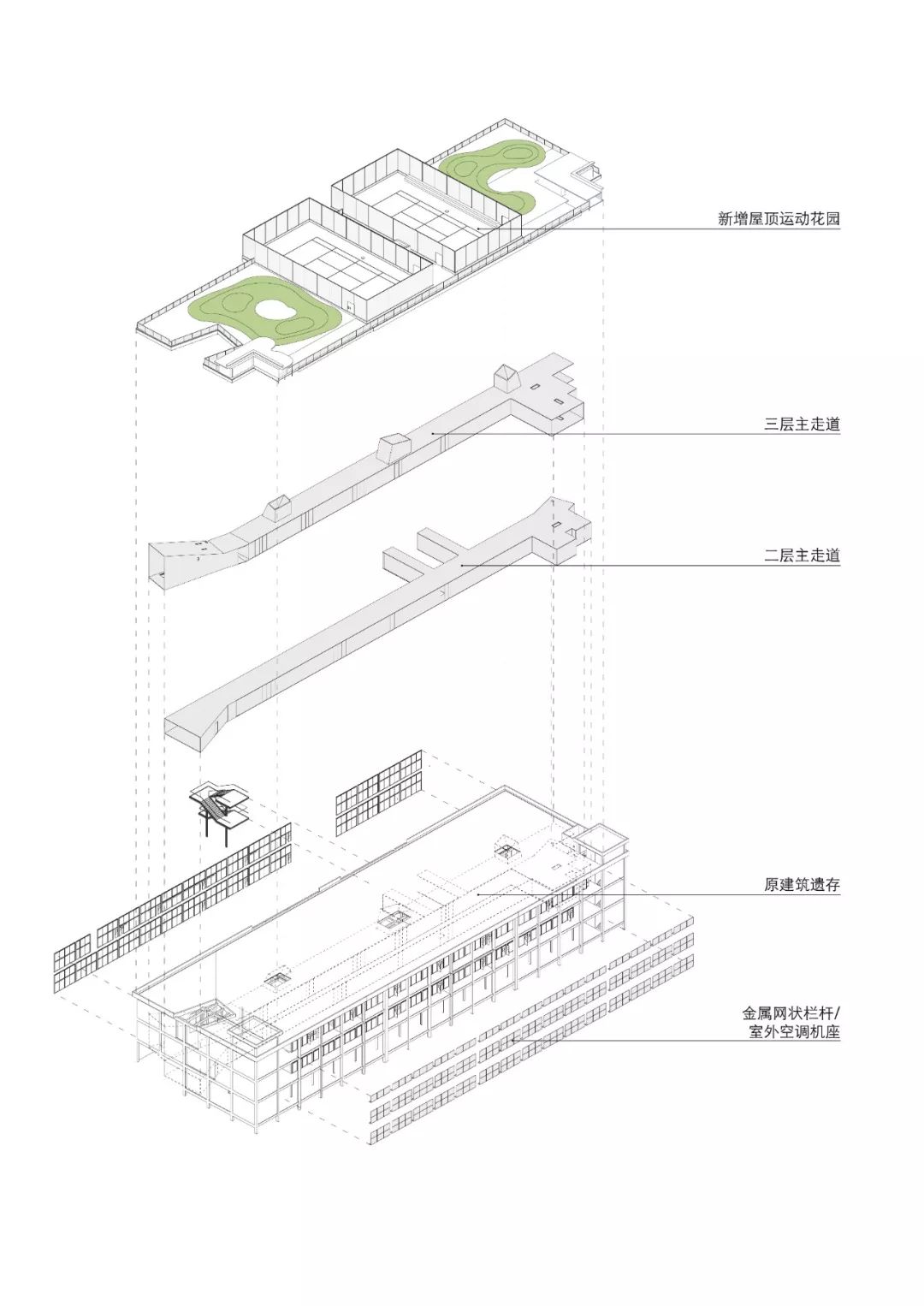

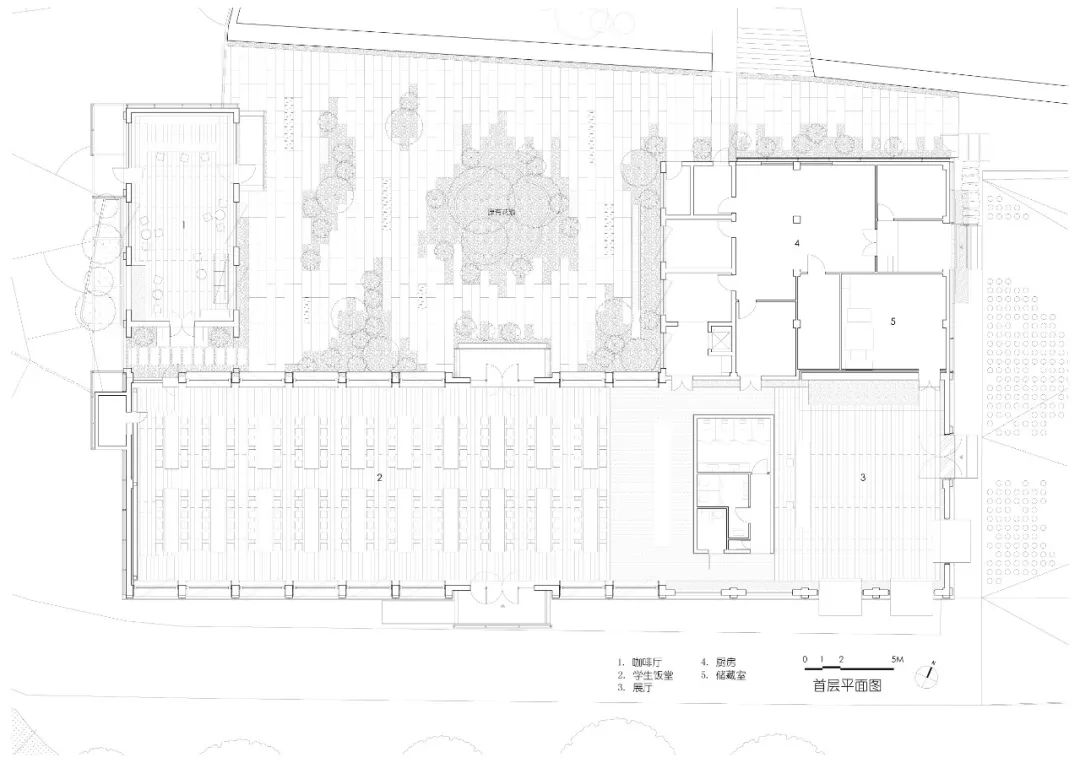

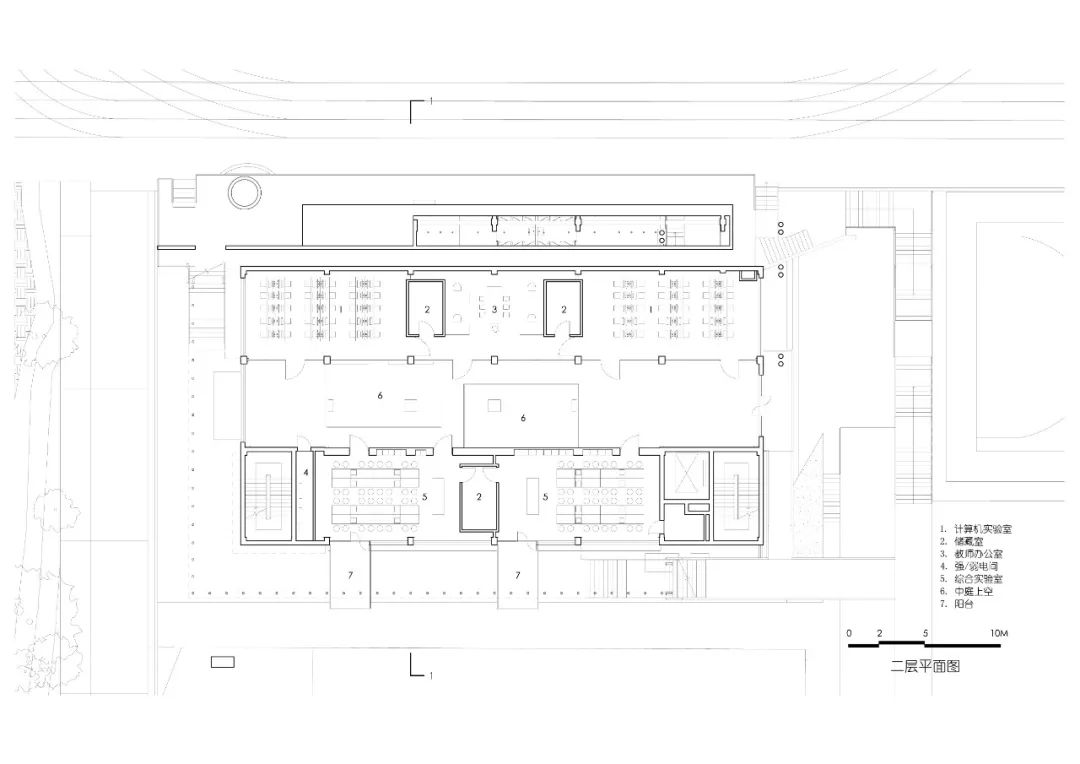

综合教学楼(原厂区坯布仓库)是明德学园、也是整个艺象园区占地和建筑面积最大的的建筑,楼高3层。学园一期将改造建筑的二层和三层,建筑面积约6000平方米,功能内容包括所有学科的科室和教师办公区,加上相关学校管理配套使用功能。原建筑为标准6米见方的标准柱网,并不适合常规教室的尺寸要求。建筑师结合明德学院小班教学和学生走读制的特点,设计了6×12米和12×12米两种教学单元,结合单元内部局部夹层的设置,每种单元还可以根据具体教学功能要求派生出2至3种模式来配合明德的多元化教学理念。为了解决原有建筑的巨大进深,沿建筑中央每层纵向开辟了一条5.5米宽的街道式公共通廊,既能够解决交通和对流问题,也成了综合楼内部的公共交流和展示场所。通廊在东西两段扩大,依据周围山景而进行折向,并在山墙上设置大型观景窗口,把风景引入廊道之中。建筑内所有教学单元均向通廊开门,且在南北外立面上均有外廊(也是外露台)相连。综合教学楼的巨大屋面经过结构加固后,被拓展为风景如画的户外运动场地。

△ 综合教学楼 ©源计划建筑师事务所

风景与遗址、古典与现代、艺术与科技、浪漫与严谨,这些新时代的特质和未来的竞争力浪漫地同时展现在艺象明德学园中。

设计图纸 ▽

参考文献

[1] Henri Lefebvre, The Everyday and Everydayness, Yale French Studies, No. 73, Everyday Life (1987)

[2] 风景与遗址——泛化城市中的公共性与地方性重建,何健翔,《建筑学报》,NO.610

完整项目信息

项目名称:明德学院

建筑师:源计划建筑师事务所 O-office Architects

主持建筑师:何健翔 & 蒋滢

设计团队:董京宇、黄统、黄城强、陈晓霖、何文康、张婉怡、张涛、邓敏聪

结构机电配合:深圳艺洲建筑工程设计有限公司

标识设计:哲外艺术

业主:满京华集团、深圳明德教育基金会

地点:深圳市大鹏新区葵鹏公路10号

基地面积:43,200平方米

建筑面积:25,000平方米

本文由源计划建筑师事务所授权有方发布。欢迎转发,禁止以有方编辑版本转载。

上一篇:继阿布扎比卢浮宫、卡塔尔国家博物馆后,让·努维尔在中东开始豪华度假村项目

下一篇:KPF新作:罗敏申大厦在新加坡开放