设计单位 佚人营造

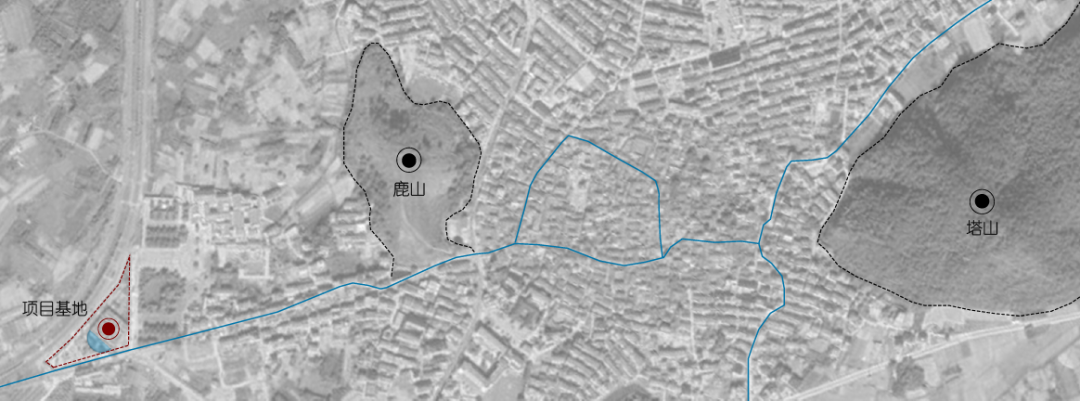

项目地点 浙江省宁波市宁海县前童古镇

建设时间 2016.06-2018.08

建筑面积 2600平方米

撰 文 王灏

2012年,位于关山路上我的事务所,在研究一系列关于拱梁与空间分配的可能性。助手们使用几个大模型推敲这个实验。我也集中精力与助手一起解决几个不甚明了的点:

1,片段(局部隐匿)化结构对空间的干涉 vs. 整体可视化结构对空间的干涉。

2,线性结构整体大平面空间构成结构的如何协调?

3,远观的结构,中观的结构与微观的结构与日常的人的行为建立平衡互动关系。

这些点的研究似乎与当代中国的农村没什么关系,反而像是建筑师在研究一种纯粹向内的空间居住游戏(更多是一种刻意的聚焦)。内向的居住空间品质,这正是2012年慈溪五号宅的核心思考。五号宅沿河,宅内部其实是二户居住单元,兄弟关系。外部却是一个完整独立住宅的形象,一个南部的偏心天井微妙地区分了二户的隔离关系,但却很难察觉。独立的几个弧形大曲梁在住宅立面上几乎不表达任何痕迹,只有你进入天井开始才发现片段化的存在。在客厅里、在楼梯口、在卧室里,游走的曲梁编演着空间的进程以及戏剧性的冲突,一些不可缺少的住宅使用方式编排在结构的叙事系统里。这些费心思的捏合营造了一种野性的结构力量,嫁接在一种朴素平常的养老宅子,冲和成一种自由的日常生活。结构是强势的,但也可以视而不见。现代建筑里特有的对日常空间的需求压抑却又是不可忽视的。

这个住宅具备统一的对称结构,一些隔墙则刻意保持着游动的不对称。为了解决联排户完全不同的对住宅内部色调的诉求,我曾经思考左户用清水混凝土的表面,而右户完全是白色涂料,这个处理将改变结构的视觉重量,一个完整的对称结构形成了住宅氛围的变脸。

在五号宅按部就班的建造过程中,我开始思考这类雄壮(并不崇高)的结构系统如何在中大型的乡村公建里实现。乡下建造的困难程度都是难以想象的大,不到500平方米的建筑花费了大量的时间进行营造,放在公建,意味着更大范围的结构实验。在2015年的春天,五号宅内装接近完工的时候我们接触到前童政府,一个在古镇保护以及修复上经验丰富的政府。镇里计划新建一个工会中心,大约2000平方米的规模,建设用地位于古镇边缘,书记同时希望我们改造一栋修复的民国民居。

工会中心位于古镇旅游服务中心西南侧一个三角的绿化用地上,基地南部有常年满水的石砌大水渠,水引自白溪水库,水渠界定了基地与道路的边际。溪水水质一级,时有老妪在溪水洗菜捶衣。我计划利用这块难得的场地,实验一种开放的雄伟的拱形结构,尝试这个结构系统在住宅系统以外的可能性。

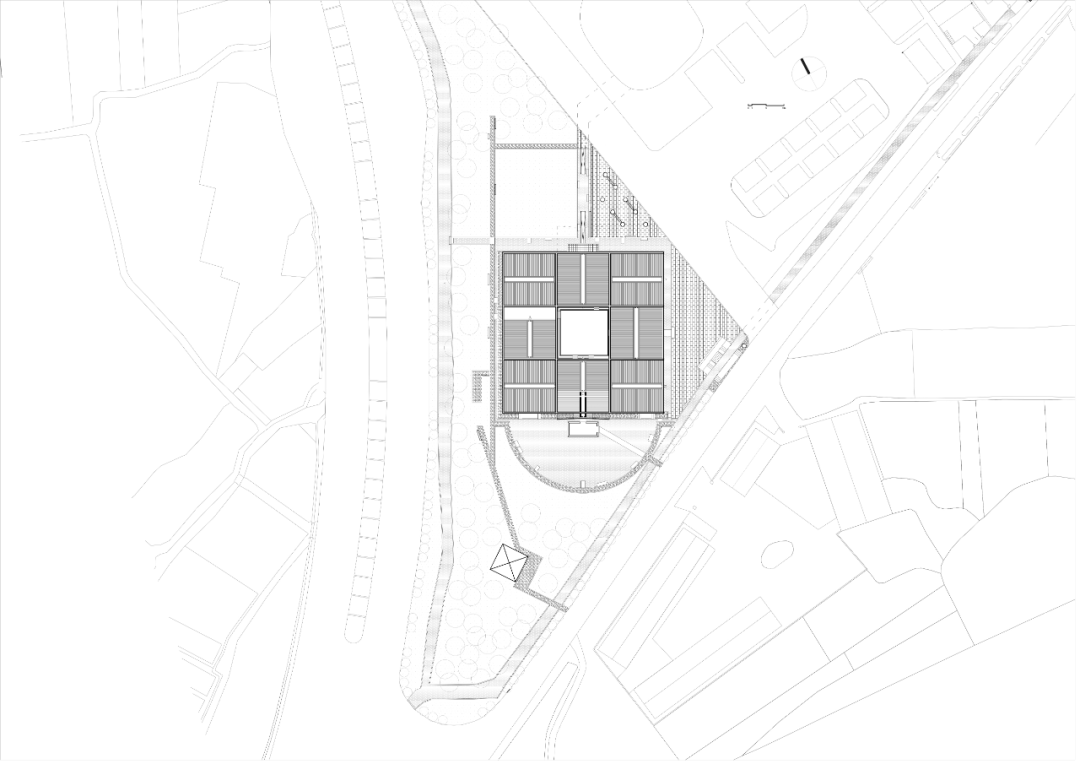

我首先思考平面结构,事务所对前童古镇的民居情况做了一番调查。前童有浙东经典的三合院建筑,规模不小,譬如被火烧掉的大夫第,大约在30米见方左右,更常见的是位于镇核心区董衍方博物馆这样一类的三合院,其平面尺度大约在20米乘以15米大小。三合院一般是分成几份产权房,合并在一围墙内,这种几户并居的状态在古镇很常见。三合院赋予一个实用与围合兼备的平面,对着入口是一个堂屋,堂屋居于奇数开间(3,5,7间)的中轴线位置。在长达几百年的民居建筑发展过程中,建筑形式、空间建造尺度、比例以及对称性都固化下来。

古镇的合院本质上是生产与生活的场景混合,各种农具如风车、犁、水车以及猪圈与饲养房散落在三合院的阴面北部或阁楼上,反映农业社会生产关系的空间使用。但凡最令我感动的三合院里的场景,或多或少能浮现劳作的影像。那些漆黑的灶间、符合劳作的油亮土灶、磨光的木质扶手都在表达一种身体局部与空间的打磨关系。浙东用的比较多的溪石道场(院内广场)在前童也是随处可见,拼装成各种图案:瑞鹤、花卉、铜钱等等,一种质朴的浪漫主义生活理想在任何三合院里都是满眼可见的,真诚而平凡。这种生活场景我想复制在新的工会中心上。

接下来,我开始思考与村有关的整体平面结构。项目用地是一个三角的绿化区域,约莫一万多平方米,位于新修的快速路以及进村的柏油路之间。三角地形的端部是杂树丛,类似的风水林,挡住了三角交叉路口的车流以及扬灰。干渠边上是疯长的枫杨以及柳树。开挖一个新的月池是我第一次先确定下来的思路,因为月池在中国的村落里是一个造村理水的节点,譬如黟县宏村的月沼,是整个宏村的唯一村内开敞空间,周边祠堂以及大户住宅林立,村内蛛网般的水渠如神经般沿着宅间路输送水源。

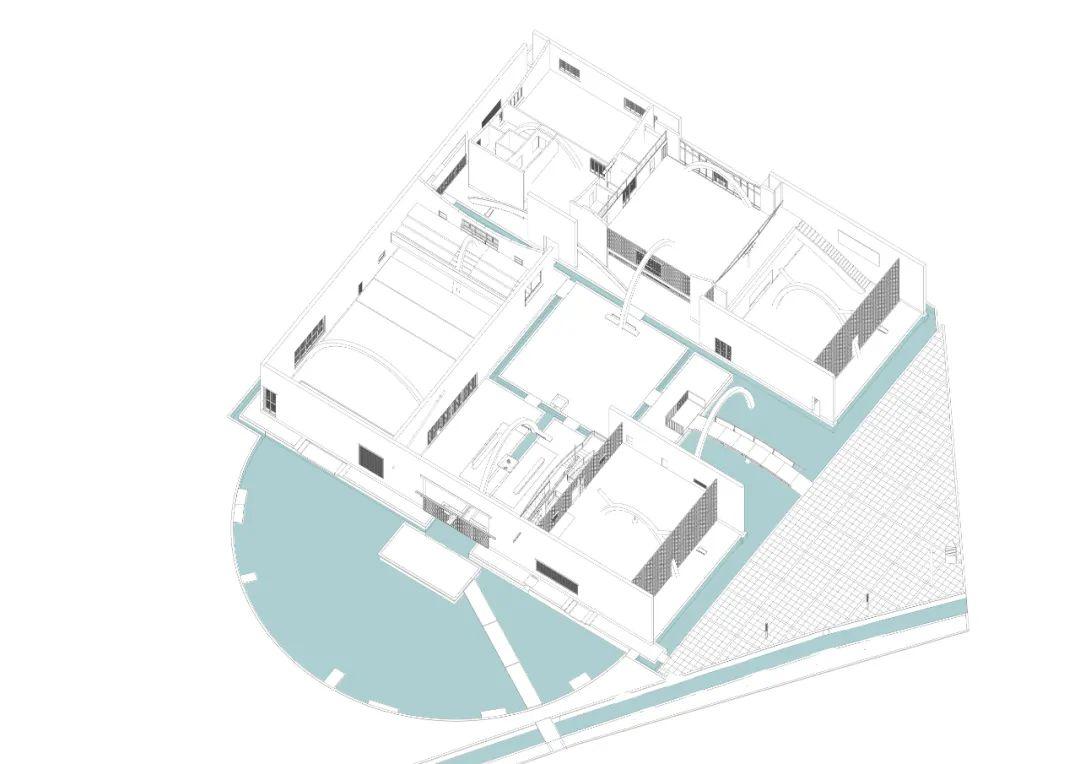

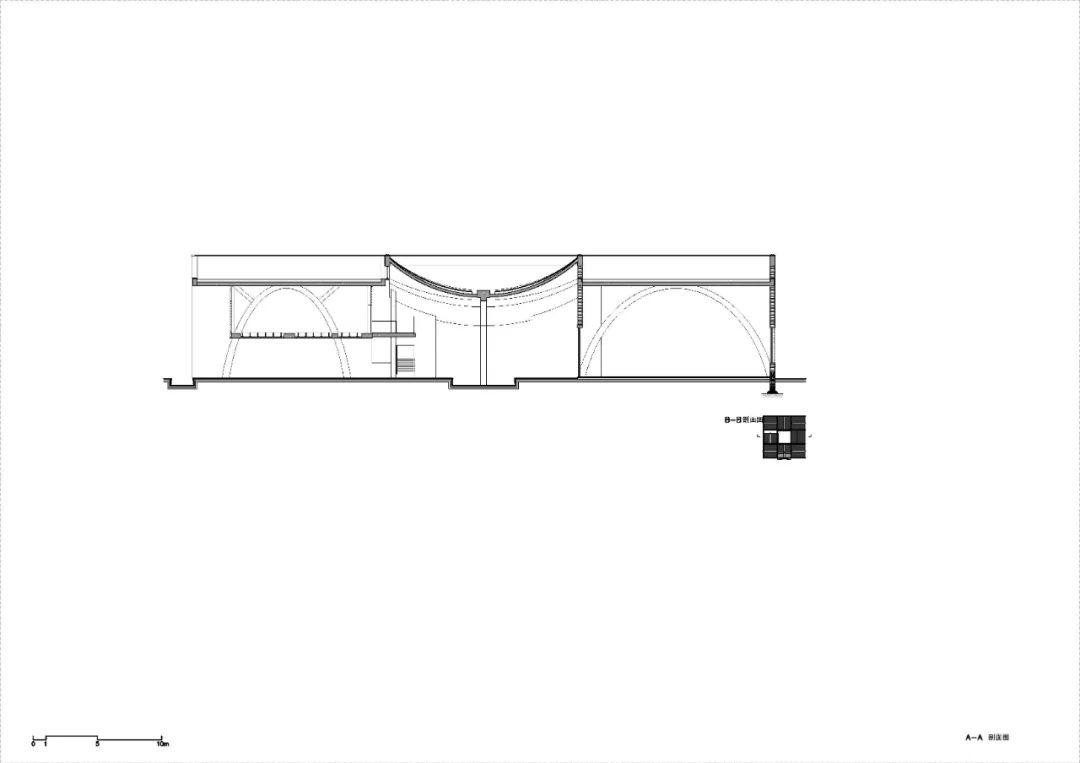

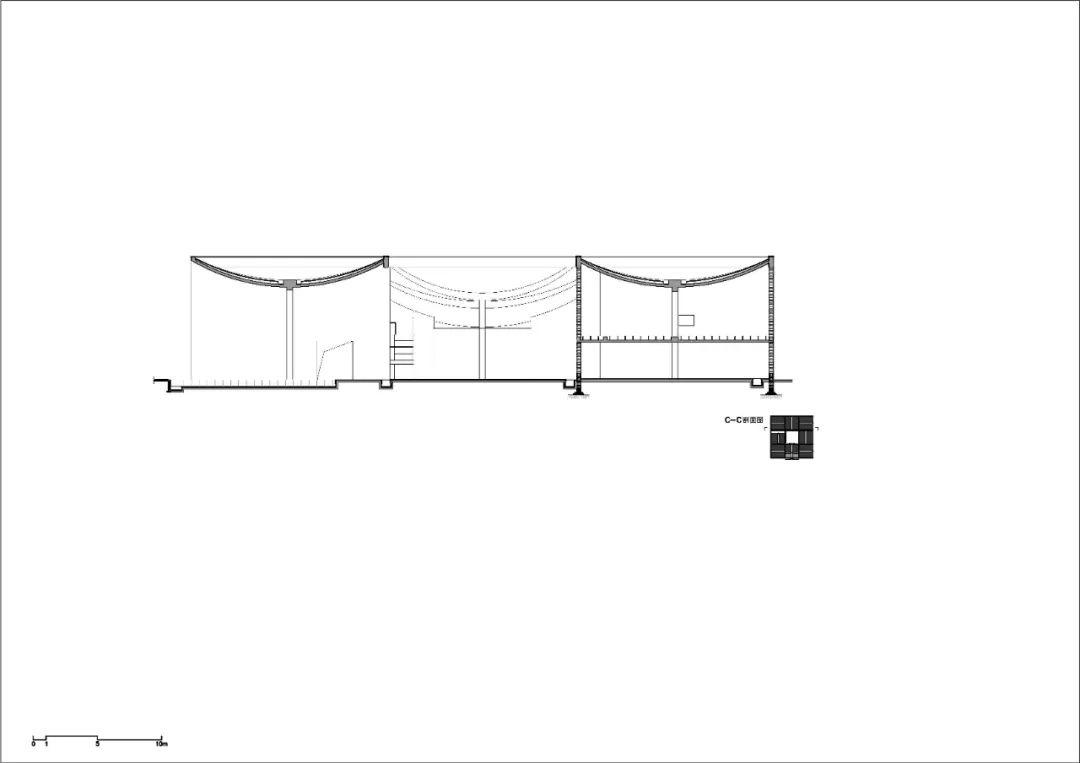

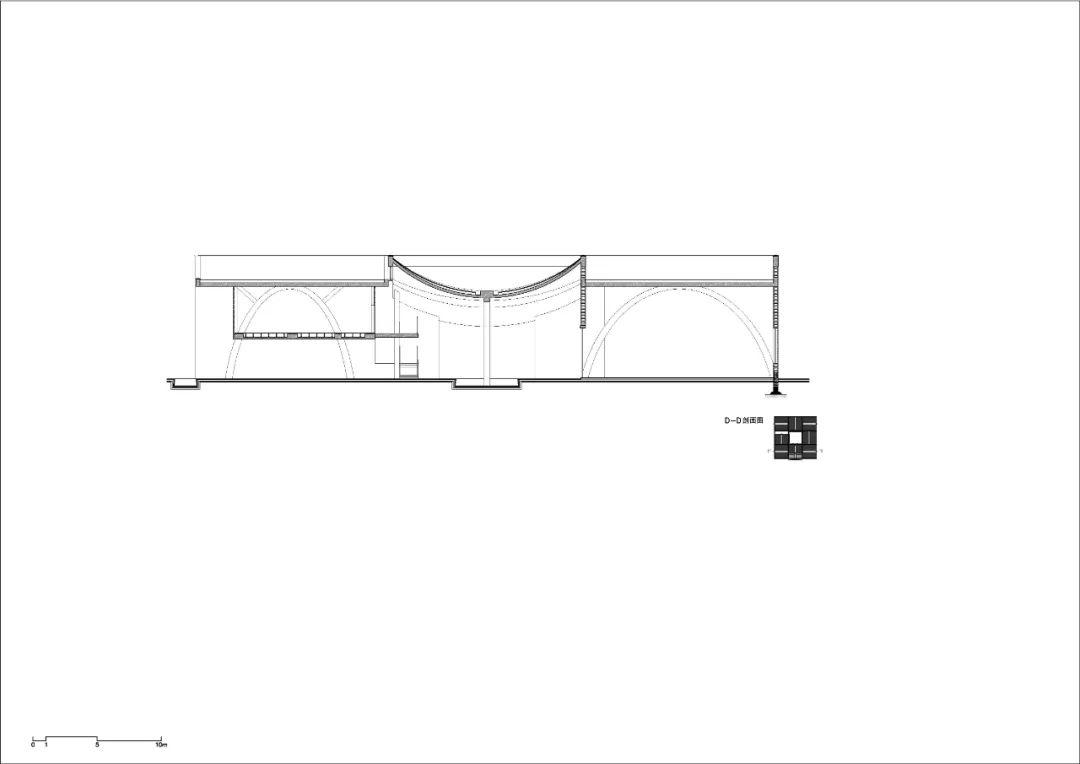

前童同样有发达的水系,而古镇正好缺少这个水眼。我打算与月沼一起布置整个平面结构,用月池来统领九个单元(15米x15米)构成的三合院。半月的池塘成为了节点,我安排一路水系从月沼进入大小45米见方的大三合院内核,用600宽的水渠兜着中央15米见方的道场(一个中央单元),绕一周然后从南边门斗形成一个浅浅的方池最终回到大型干渠,这个新的井格平面与水系形成呼应关系,在水流进的西门斗与水出去的南门斗,设置了不同高度的弧形屋面覆盖的半室外空间。在剩余的六个单元格里我安排工会中心所需的一个大电影院,办公和健身中心,以及工会培训展示中心。

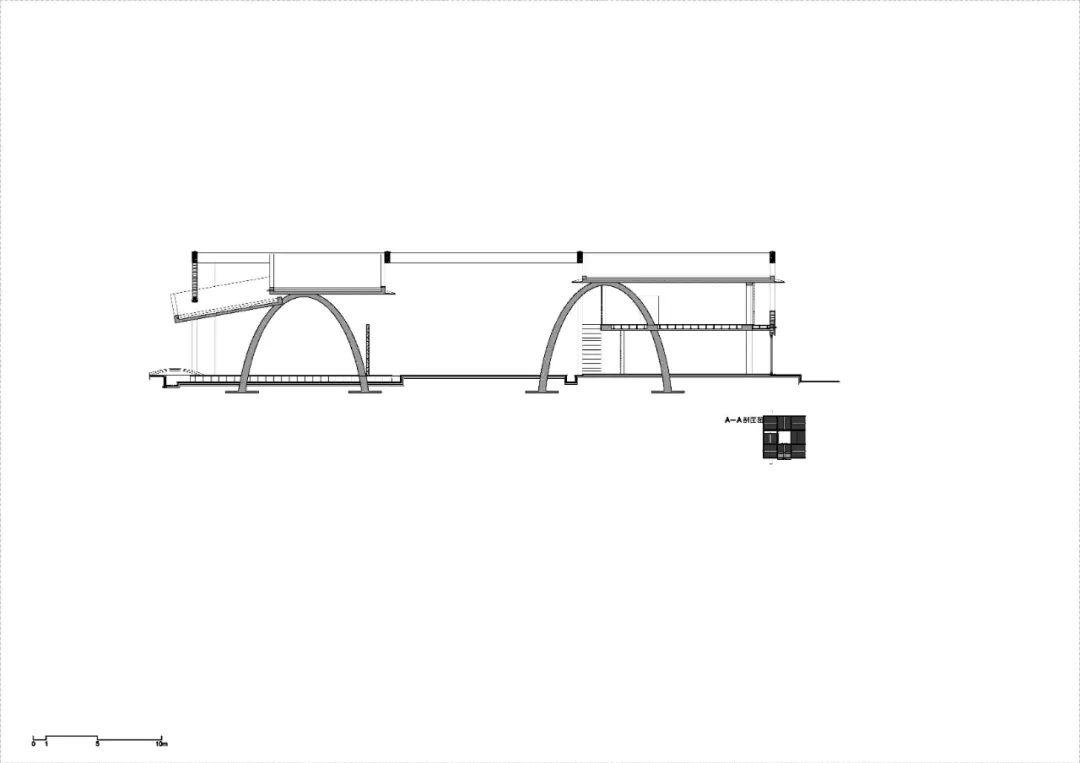

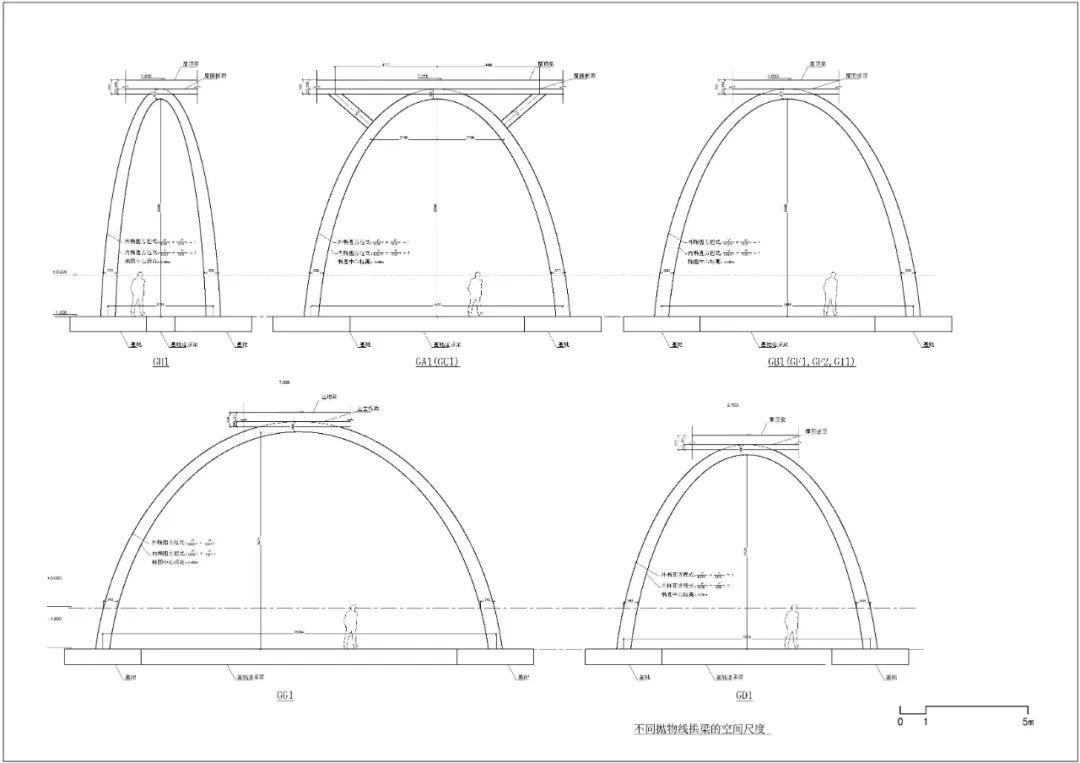

九个单元被九片巨大的“瓦片”状弧形现浇混凝土板覆盖,最中间的“瓦片”被我移动到西边,进行倾斜、高低错位、局部切割等有序的形态操作后,形成了屋顶的一种结构与排水逻辑:每个单元都由二根变截面边梁以及最低点的一根倒翻的宽扁梁构成结构组,承载巨大的现浇板重量。雨水汇聚在现浇屋面的最低点,沿着双沟(扁梁二边)到弧形排水槽,最后自然排泻。这里有三个精确的设想:

1,在西部的水口,倾斜30度的斜屋面呼应着月池,由于屋面的倾斜,屋顶的水渠肉眼在近处可见其排水结构,与月沼形成高低错落的水流;底部桥中分,双桥进入建筑西门厅,也就是电影院的出入口。斜屋面冲出山墙约莫1.5米左右,形成雨棚的功能,这个形式处理来源自我在诸暨东白湖笔锋书屋的入口。

2,在南部入口,拱梁从水池起,承托弧形屋面的重量,并在水池起拱桥,拱形大约控制在一个1:8的坡度,拱桥穿越拱梁进入道场,在雨天,来自左右单元屋面的水汇集在拱梁附近的水槽喷涌而下,形成另一道水门的效果。自然泻排的弧形水线与抛物线拱梁形式同源,公共空间对氛围的渲染第一次出现了。

3,每个单元有一组对称抛物线拱梁,但在平面分x、y二个方向二二出现,形成对弧形单元空间的扰动。这道理与传统船型桥墩植栽在河道里对水流起的作用一致,在道场附近,三组结构同时呈现,这个约莫200平方米的空间平时承纳工会的聚会,养老费用发放,电影院(综合厅)的等候空间各种社会功能,结构在安排人流方面做了一些退让处理,拱形收窄,留出更多的空地给予可能的大人流。

五号宅仅仅在高墙之内才能体会到的各种拱梁,在前童工会是面向社会敞开的,相对于村落或者城市封闭的住宅空间,这里大幅度转变了设计策略:建筑的造型以及设计的美观性不能疏远与社会的关联性。

如果有人提起什么是“中国式的建造文脉”这样的话题,我想,这其实是一个世俗化的世界的另一个称谓。在我看来,地方工艺,是一个广义化的世俗化景观单位。在浙东,我们已经熟知很多地方工艺,譬如竹丝排门、瓦片墙、干砌石墙、皮砖做法等,这些地方工艺的重体力的施工方式是完全日常的劳作行为,匠人依赖最简单的工具,巧手编织出视觉上完美的建造行为(专业视角),这些指间直抵心灵的颤动关联每个人都能心领神会,所以是世俗化行为。这种大面积建造行为带来的重复、精密以及熟练劳作在一个地区很短时间形成一个地方工艺的高峰,譬如东阳的木雕、徽州的天井宅,从当代眼光来看,这些凝结的工艺系统背后有一个组织系统,这个组织系统才是我们真正需要去关系心的,即世俗化工艺背后的高级智慧。越来越多的古镇村落考察经验告诉我,地方工法的系统是一个“隐形”的超级巨构,连片的村落有一套背后的组织方式以及隐含的政治及文化内涵。无比丰富、变化莫测的人的生产与生活被笼罩在作为一种巨构景观式的地方工艺以及连续相似的建造形式这个苍穹之下。

前童古镇,同样如此:清一色的青砖墙皮连续重复建造、鳞次栉比的穿斗木构内核外部曲线状三叠式马头墙如同标准零件一样组成了一个庞大的统一体,干预个体毫无章法以及混乱的公共生活。

当地工法自然而然蔓延到工会中心。我同样使用比较著名的宁海青砖墙来包裹九个平面单元。宁海素有五匠之乡的美誉,来自宁海的木工、瓦工以及石工都是浙东有名的,这点进一步增强了整体建筑用青砖墙体这个想法。由于墙体与混凝土混合结构体系目前在结构设计领域非常不受待见,相关的规范也是相当苛刻,在与结构设计师充分沟通后,所有的垂直系统基本上归纳在柱承重系统,墙体反而解放了,变成了自由体。我反复研究当地的砖墙做法,比较有趣的做法有几种:

1,有空斗砌筑,瓦工用薄砖(约莫2.5公分厚度)做空斗墙,一般路基至60公分高度用当地的溪坑石做墙基,一般传统是三合土/石灰作为灰浆,从墙基开始一半是实叠薄砖三四层,通常做三层后瓦工开始排空斗砖墙,一般按照一顺一丁的规矩砌筑整个墙体,至三/五米高度。砌筑时候每隔一米,工匠会用优质黄泥灌空腔,这种传统的方式增强了墙体的保温性。

2,混合空斗墙体,为了降低建造成本,出现了青砖与红砖的混搭空斗墙,砖厚度一般5.5公分,采用红砖以及青砖互搭,青砖作为面墙,丁砖由青砖来起,朝向公众,红砖作为里墙,粉刷处理。红砖价格是青砖一半不到,这样很好地平衡了造价。这个变体的青红砖墙灰缝一般是石灰,但毛病在于灰缝控制比纯青砖的要粗犷很多。

3,精工砖墙。浙东最精彩的砖墙莫过于精工砖墙。所谓精工砖墙,是指匠人用上等的烧熟粘土青砖,在经过改装过的砂纸机上六面打磨青砖,每边磨皮至少五毫米以上,形成平整度以及细腻度极好的砖胚,用作最重要的门楣装饰砖。经过打磨的砖胚,有时候自带一种极美的云纹。

我选择了第二种做法,因为为了把承重柱藏掉,砖墙厚度必须达到480毫米以上,为考虑合适的砖墙砌筑方式,同时必须结合保温层,混合砌筑满足所有的设想。空斗砖的编织方式被宁海工匠的能手发挥到极致。这种镀金式的工艺综合度把那些拱梁的抽象性(远离日常的理解)中和了,变成了古镇的一个外延触须,当时镇书记闲聊时说起:在古镇里看到当代,在建筑里看到古镇。我想这就是地方工艺世俗性对现代建筑的救赎。

鲸吸式的对传统工法的心领神会,以及改良使那些表达某种“崇高性”的狂野的结构温和起来,但处于消费主义时期的人们依旧不受控制地把每个看上去空点的地方填满日常所需的一切可能想到的东西—— 一个办公室肯定会有暖宝宝以及宝宝椅,厕所则是随处可见各种水管拖把以及打扫阿姨日常的保温杯,广场周边各种监控警示条和暖心小贴士,一个限定在巨构式工法或建筑样式下的市井化使用,是任何大一点的地区公共建筑都必须经历的轮回。譬如,当我去绍兴的杜家台门时候我所感受到的震撼就是如此:迷宫般的绍兴古城区里一个地方工艺统治下的杜家台门,在前后五进破败不堪的大屋顶下,市民们随机分割空间,蚁穴般发达的通道以及各种日用之物占据视网膜,超级发达的绍兴市井生活在威风的台门中轴线形成的景深上强烈地扰动。

毋庸置疑,在中国任何地方,都在上演“巨构”与巨构被肢解后的故事。那些“巨构”式营造最大的贡献是生产了许多灰空间,连续地,一个室外与室内的过度地带。这点精神同样被移植到工会中心,导致的结果是我发现近乎三个单元都是动态的半室外空间。与古镇连续样式的砖墙以及弧形屋顶构筑了一个清晰的穹顶,但那些x、y二个方向不停变幻的拱梁切碎了空间,肢解了整体性,那些玻璃砖幕墙们则进一步肢解材料的整体性,而且玻璃砖与青砖不存在任何美学关联,品质上也模糊了室内外的视线通达性。那么,最后的木隔扇则完整暴露了这个拼贴的地方指向。最终,你发现当所有门关上以后,室内的场景消失了。

前童工会中心,一座微缩的城市,一个把市井以及办公的场景藏得很深的城市,也其实是一个巨大屋檐式的公共空间。

小镇电影院毫无疑问是小镇青年的精神打卡地。在前童镇中心就有一个由1970年代的队房改造而来的电影院,这个由二片砖制山墙以及数组当地杉木拼装的人字架构成的空间,在古镇里占据很重要的地位。电影院正立面是类似装饰艺术(Art Deco)风格简化的三段式山墙,一颗水泥磨光的五角星对应左边入口的四角古井,这个电影院的文艺腔是饱满的。这点在内部十几排杉木做的排椅更是显露无疑。

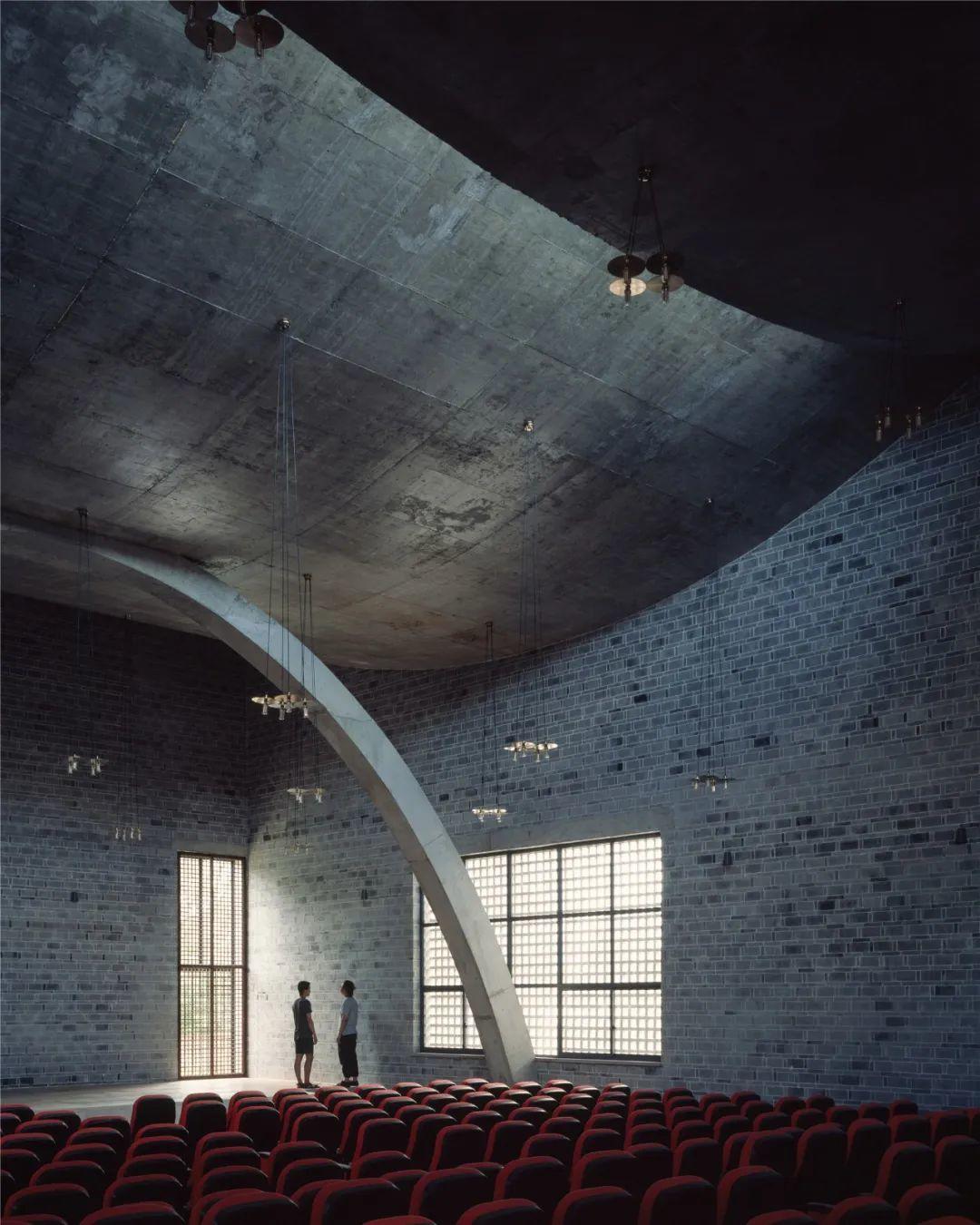

已故的陈逸飞先生的《理发师》就是在前童古镇拍摄的。前童影院,其实是一个专门放映《理发师》的电影院以及一个专门为了展示拍摄电影用道具理发转椅的展厅。作为这个迷你小影院扩建的一部分,任务书在工会中心安排了一个约莫200座的新的电影院(兼镇综合会议厅)。这个新的电影院作为一个重要的功能体,占据了二个平面单元。一道完整的弧形拱梁区分了幕布区域以及观众席。在一次临时会议中,一些重要的临时幕布被挂上去,红色的幕布戏剧性地加强了拱梁在空间中的存在,激发出一种少有的乡建时代的宣示,并依稀看到那种少见的英雄般的现代主义余晖。温情脉脉的“乡愁”情节并不适合对这个工会电影院的概括,更不能形容这个工会中心;这个房子最大的任务是彻底杀死来自保守“乡愁”情绪的人们希望的那种乡间公建带来的疗伤效果——自然主义或田园主义的常见形式具有的效果。它属于古镇作为一个整体建造下“巨构”的一部分,身份上拥有许可,但某种程度上充满了一种侵犯性的力量。

当“覆盖”成为一个构筑物必须承担的责任——遮蔽风雨的时候,如何处理覆盖与支撑物变成了建筑师无可回避的命题。当抽象的设计立意从强大的个人设计趣味出发,终止于地方工艺的被动引用,必然有一种错位:并不那么正确地被镶嵌在各种建筑版本里。也许,当我们一直强调的建造与本体变成背景,真正的建筑日常使用才会成为空间真正意义上的主角,这点在过去几年我设计的住宅里是讨论的焦点。这种焦点在与市井生活相对保持距离的公共建筑里面,是需要被重新审视的,过度学院式的设计思考只会使事情更加复杂,也许,这时候密斯倡导的工业化领导下精确的“通属空间”思考是一种重要的对比。

在当下的中国,整体空间的视觉洁癖与市井日常的杂乱无章存在强大的分离,这种脱离性并不是一种有分量的批判;恰恰相反,我们需要重新审视本体与日常在面对普罗大众时候最好的解决办法:本体仅仅就是背景。这个“下一步”思考会怎样,在接下来的建筑里会有所改变。

完整项目信息

项目名称:前童工会中心

项目地点:浙江省宁波市宁海县前童古镇

设计单位:佚人营造

主创设计师:王灏

结构配合设计师:曾学为

设计团队完整名单:王灏,薛强,梁仕秋

业主:前童镇工会

造价:1000万

建成状态:建成

设计时间:2013.03-2016.05

建设时间:2016.06-2018.08

用地面积:10000平方米

建筑面积:2600平方米

施工:宁海当地施工队

摄影师:陈颢

本文由佚人营造授权有方发布,欢迎转发,禁止以有方编辑版本转载。

上一篇:绿城.安吉桃花源.未来山Ⅱ:丰富的宁静 / 无间设计

下一篇:安藤忠雄在墨西哥海边建了个房子,紧接着是西扎和隈研吾……