圣安娜教堂

Annakirche

建筑师:Rudolf Schwarz

地点:迪伦,德国

拍摄时间:2020年 夏

1501年,一件重要的圣物——圣母玛丽亚的母亲圣安娜的一块头盖骨,被一位名叫雷昂哈特的石匠从美因茨的圣司提反教堂盗取,并带回自己的家乡。圣物立刻被要求送还,当他行至亚琛和科隆之间的迪伦(Düren)时,引发了崇拜圣安娜的热潮。接着,迪伦市通过诉讼争取到了这件圣物的看护权,使这座小城发展为重要的朝圣之地和商业重镇。

当建筑师鲁道夫·施瓦茨在亚琛担任工艺美术学校的校长时,常常去这座紧邻着亚琛的小城。由于他是一名虔诚的天主教徒,每次去都会在圣安娜教堂坐一会儿。那时的圣安娜教堂是一座新哥特式建筑,对施瓦茨来说,这座教堂没有哥特石匠制作的生动表面,过于洁净的地板、过分甜腻的色彩和大量没有生命力的细节使之毫无灵魂。

战后,当施瓦茨再来到这里时,已是满目废墟,废墟上零星放着一些花,标识着埋在瓦砾下的人。这座城市以其重要的战略位置成为两军争夺的苦战之地,97%的面积遭到了空袭。圣安娜教堂自然也未能幸免,只留下一些整齐排列的柱础。当教区宣布修建新教堂的建筑竞赛时,推土机已将原址整平,没有留下太多复原或保留的依据,只剩先前哥特式的大门还立在原地,除此以外还有散落的石料。

竞赛邀请了三位有名的教堂建筑师:卡尔·邦德(Karl Band),多米尼库斯·波姆(Dominikus Böhm),鲁道夫·施瓦茨(Rudolf Schwarz)。最终,鲁道夫·施瓦茨的方案在建筑、宗教礼仪和城市关系三个层面说服了评委会,赢得了项目。

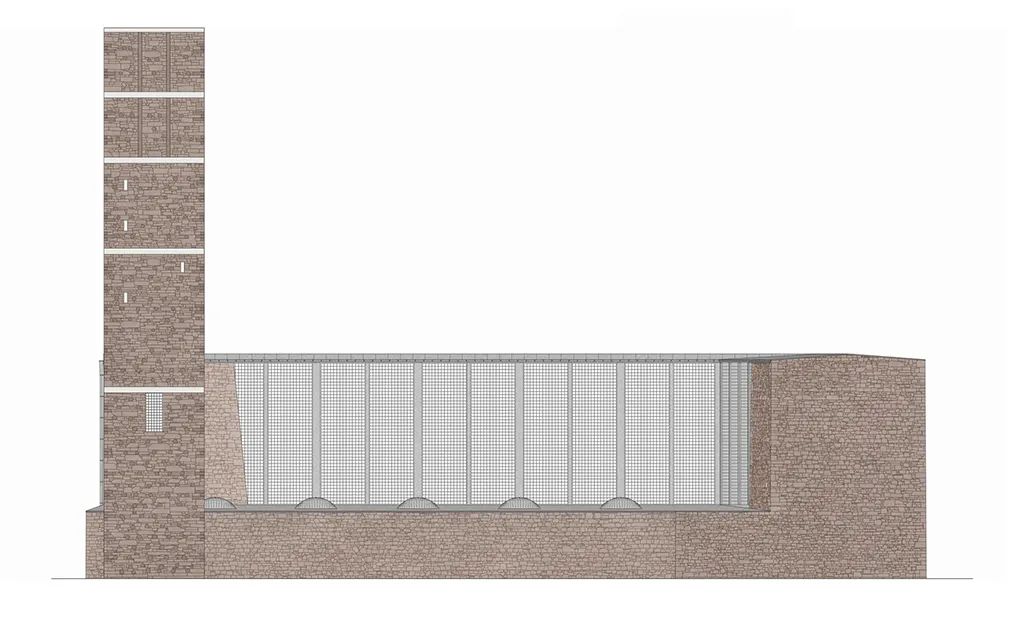

1954年至56年,施瓦茨利用原来教堂残留下的砂岩建造了这座战后最大的石质教堂,旧材料得以在新建筑中获得重生。朝向市场和市政厅的立面完全封闭,南面和西面较为开敞。1964年又加建了法衣室、钟塔和巨大的管风琴。

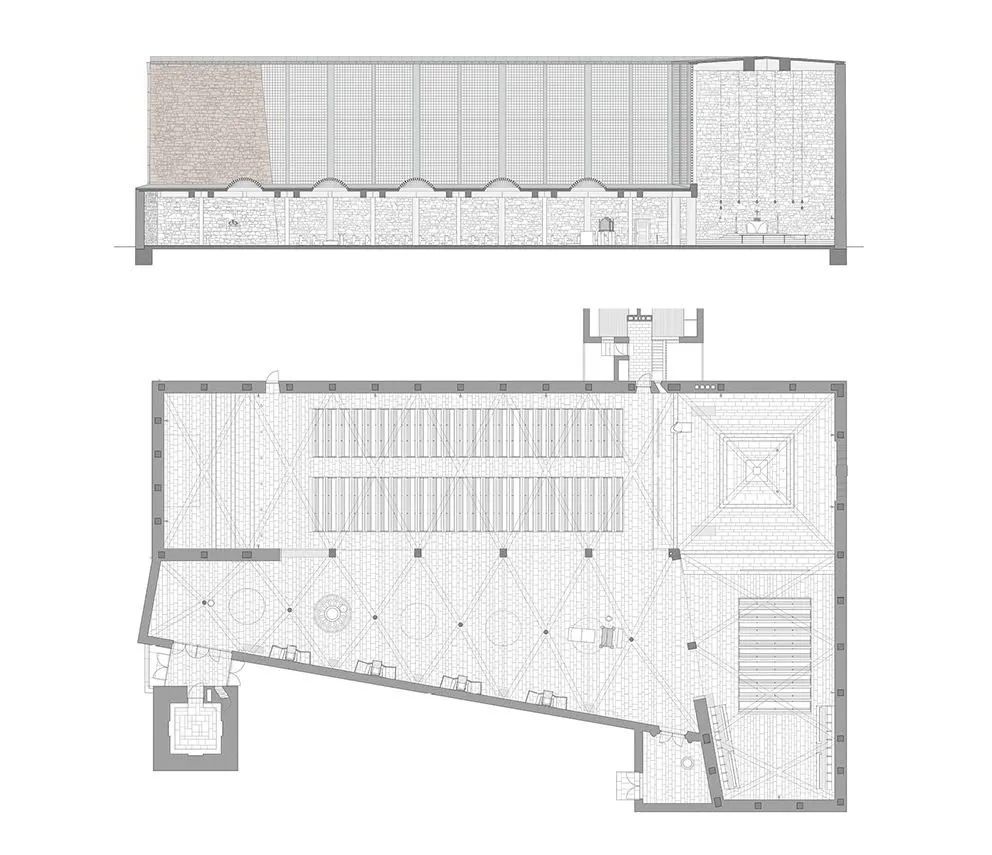

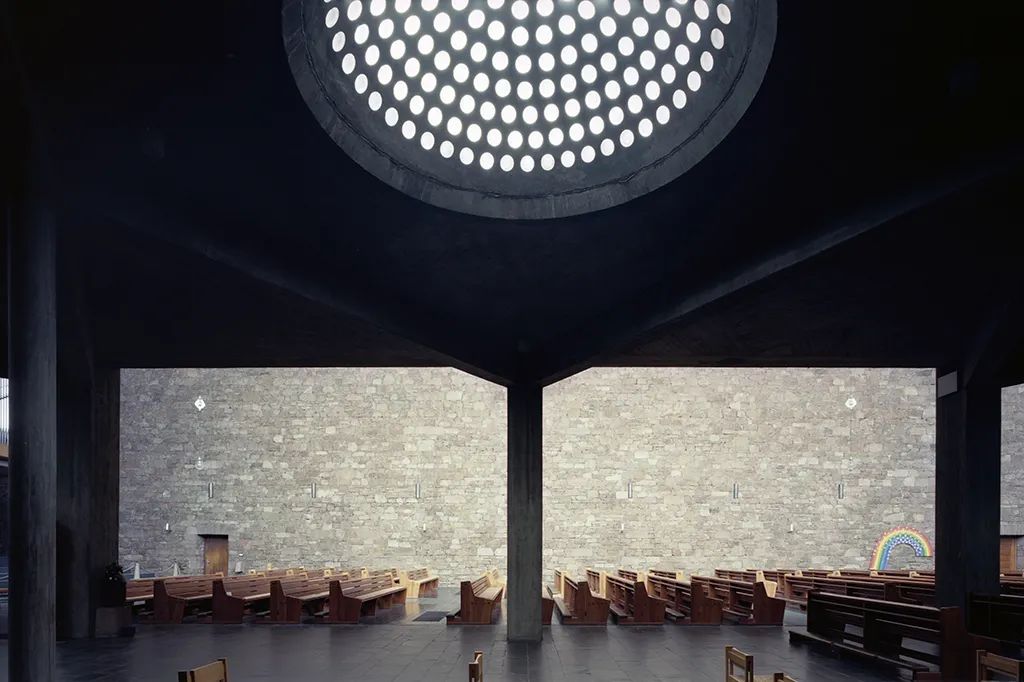

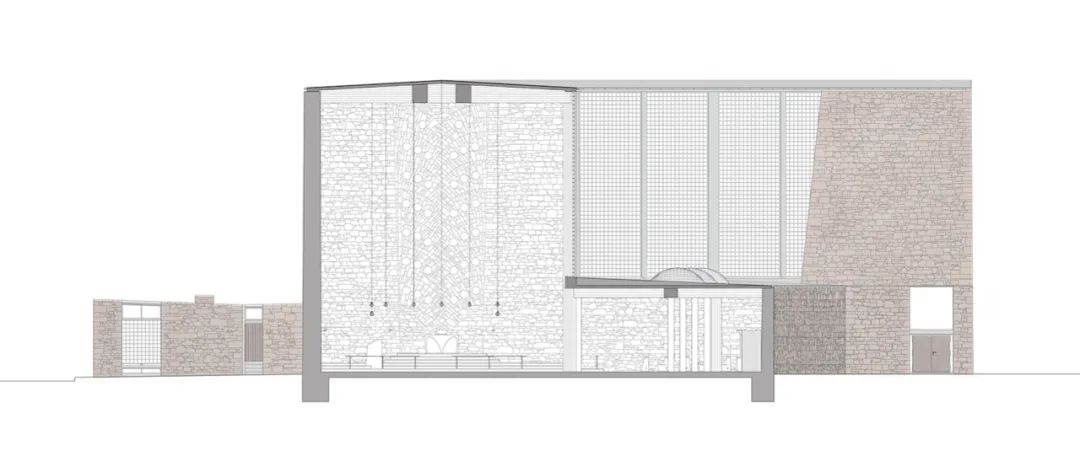

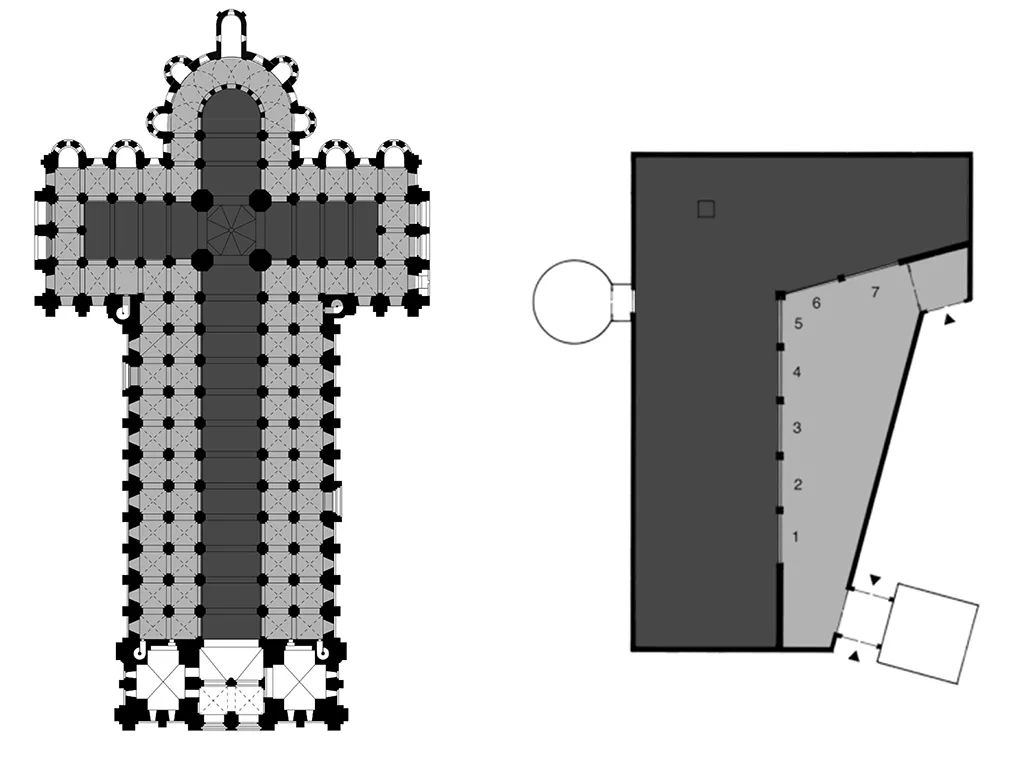

教堂由两种高度的室内空间组成:较矮的朝圣大厅和较高的中殿。旧建筑仅存的哥特式门被嵌在新建筑中,成为入口的第二道门,穿过这道门,就来到低矮宽阔的朝圣大厅。朝圣大厅十分昏暗,仅靠五个混凝土和玻璃构成的圆顶提供着克制的采光。最接近主入口的混凝土玻璃圆顶下,是圣安娜的祈祷之所,遗骨被安放在一个中世纪遗留下来的镂空金属匣中,金属匣固定在四颗矮柱上。它的后面与侧面分别设置一座小型的圣体坛和一尊木刻的圣安娜与圣母子像。一节躺倒的石条横在前面,上面盛满烛火和溢出的烛泪。

从门厅到朝圣大厅,人们可以看到被照得通亮的中殿在昏暗的天花板和地面之间水平展开,像破晓的黎明。中殿被南侧的玻璃立面照亮,这个玻璃立面与朝圣大厅的顶形成一个L型的转折,原本由玻璃砖填充,玻璃砖面深深地退进混凝土柱之间,形成一片片发光的墙,犹如蒙在柱子外侧的羊皮纸,微微地透进一些光亮。不过这个立面后来被替换为路德维希·沙福拉特(Ludwig Schaffrath)制作的彩绘玻璃窗,想必它们远比之前的玻璃墙亮。刚刚进入教堂,并不会立即看到那些通亮的玻璃立面,只能看到不规则的红色砂岩拼成的看不到顶的墙和转折处的圣坛。坚固的材料代表永恒,使人们相信上帝的可靠存在,这只是一层隐喻。那些高墙,像幔帐一样垂下,又隐喻着人类在世界上短暂存在,仅能竖立一顶帐篷,使上帝可以短暂地停留。因此这座教堂中没有出现窗的元素,首层更是完全被墙体围合,且从墙到墙之间没有任何视觉遮挡。

1930年代施瓦茨在亚琛修建的圣体教堂,是雪白的墙面和光滑的地板组成的抽象空间,这种空间非常敏感,一点小小的改变就会影响建筑的整体构思。相比之下,圣安娜教堂则能够沉着应对不同的附加物,并与之共存。粗糙的材质带来极大的包容性,使之吸附许多不同的成分而能保持自我。

高耸的中殿分为两翼,呈L形。两翼可以被分别使用,也可以结合使用:当举行小型集会时,可以使用较短的翼;较大的集会可在较长的翼举行;周日礼拜时,两个翼都被占满;朝圣期间,人群则会溢出中殿,挤满朝圣大厅和中殿两翼的拐角处。圣坛是正方形的,可以服务两个不同方向的中殿。当两翼被单独使用时,信众按照整齐排列的松木长椅朝向圣坛,符合施瓦茨的著作《教堂建造》(Vom Bau der Kirche)提出的七个原型中的“道路 - 神圣的旅途”;当教堂被挤满时,信众形成四分之一个圆,围绕着圣坛,这时则符合另一个原型“开环 – 神圣的启程”。其实这样的布局也可被视为传统哥特式十字平面的一种变形——十字的衔接被简化为L型,侧廊也仅保留一侧。这种不对称的布局和更强烈的尺度和明暗对比,放大了空间的戏剧性。

圣坛后的墙面有一棵生命之树,在石墙中生长出拱形,象征着一个神圣的生命根植于圣坛生发出来,这是石匠的杰作。树上挂着的40棵果实是嵌在砂岩中半透明的雪花石膏,被室外的光线映得透亮。这棵树之所以没有以绘画的形式出现,是因为绘画是一种完全不同的介质,而建筑师希望展现的是浑然一体的建筑。

L形中殿两翼的玻璃立面与朝圣大厅带有透光圆顶的屋顶,这三个面共同构成了一个向整个教堂提供光线的三维空间,塑造了一个可被感知却无法到达的“外部空间”。从朝圣大厅转折到中殿,空间实现了从小到大的跃升。而光亮的玻璃立面,则暗示着中殿到外部空间之间由大到无限的进一步跃升,这突破了建筑固有的内部空间,连接到一个更宏大的精神空间。用施瓦茨的话说,他建立了一个“生活空间、建筑空间和想象空间的联系”。

参考阅读:

Adam Caruso and Helen Thomas (eds.), Rudolf Schwarz and the Monumental Order of Things

Irina Ghiuzan, The post-war reconstruction of St. Anna Church in Düren

Thomas Hasler, Sakralität und Architektur Rudolf Schwarz

Godehard Hoffmann, Moderne Kirchen in Düren und im Rheinland – ein Überblick

关于拍摄

本文现场照片采用6x9中画幅相机与135数码相机拍摄。

本文由作者张弛授权有方发布,图文版权归作者所有。申请转载请自行联系原作者。

上一篇:武汉图书馆新馆 | 维思平+中建三局

下一篇:上海南汇新城绿环概念规划 | WEi Studio