△ 帕奇纳教堂 ©谢方洁

列为斯卡(Juha Leiviskä,1937—2023)被公认是继老沙里宁(Eliel Saarinen,1873—1950)、阿尔托(Alvar Aalto,1898—1976)与毕耶蒂拉(Reima Pietilä,1923—1993)之后,最重要的芬兰建筑师之一。

与直面“一战”“二战”的几位前辈相比,他成长于更为轻松的时代。那时,世界蒸蒸日上,欧洲边地芬兰亦已在政治与文化上站稳了脚跟。这个年轻人,凭借天真的眼睛穿梭于过往不同时代与文明,似孩童痴迷漂亮糖果般任意收集前人的荣光;归来,又像个局外人,怀着对过往的好奇,仔细打量脚下的土地。

△ 米耶迈奇教堂 ©Arno de la Chapelle MFA

最后,一个阳光尚好的早上,他决定融化这些糖,在脚下造一座小小的房子,容纳这块土地的过去与现在,以及因它的存在而稍稍改变过的未来。

人来人往,不以为意。抬头看时,暮色已至。

△ 帕奇纳教堂 ©谢方洁

上世纪五十年代末六十年代初,战争的阴云逐渐消散,欧洲处于空前的活力爆发期:音乐、时尚、电影等艺术创新轮番上演,世界是理想主义的彩色。1957年,丹麦建筑小卒伍重,以极富浪漫色彩的方案赢得当时世界上最受瞩目的悉尼歌剧院竞赛。对于北欧建筑师群体而言(力推该方案的评委之一还是芬兰裔建筑师小沙里宁),更是极强的震撼:世界与未来都不遥远。

尽管要小心翼翼地维持东西两端的平衡,得益于特殊的地缘与机遇,当时的芬兰已俨然脱离农业国家,向发达工业国家大步迈进。在列为斯卡学习建筑的首都赫尔辛基,人们的生活日新月异,各国的商品与信息涌入,阿尔托设计的书店是当时欧洲最大的,摆满十几种语言的图书。

但这个年轻的建筑师却对层出不穷的新事物兴趣了了,只顾频频回首,他认为他的未来全部来自于过去。

首先,建筑和他自幼熟悉的古典音乐就是一回事。两者的关联在欧洲算是老课题:音阶和谐的绝对性富有强大的吸引力,音程比例与形式比例的潜在关联常被寄予厚望。另一位芬兰建筑师,也是列为斯卡老师的Aulis Blomstedt,就创作过一套以音律为基本的比例系统。

△ Canon 60模数系统

但吸引列为斯卡的不是这种绝对性。入大学前,他与单亲的母亲生活在芬兰工业城市坦佩雷,青少年时期并未与父亲家族有任何联系,成年后才知道那是个音乐世家。他自幼对钢琴演奏展现出极强的兴趣与天赋,而这也陪伴了他的一生。

他认为建筑与音乐的关联超过其他视觉艺术,因为这两者都是有方向性的,还与人的运动关联。人的弹奏产生音乐,音符追逐音符;运动过程中的人体验空间的流动,空间追赶空间。在需要双手配合的钢琴演奏上,左右手的音符互相支撑,两者之间的张力产生向前的动势与向外扩散开的气息。列为斯卡用不同尺度、系统的元件在时空中和鸣,产生变奏、和声、重复、交响......可以说,他将欧洲建筑师的老课题带入了更为深远的表达领域。

△ Beethoven Waldstein 1st movement 图源网络

△ 圣托马斯教堂 ©谢方洁

△ 帕奇纳教堂 ©谢方洁

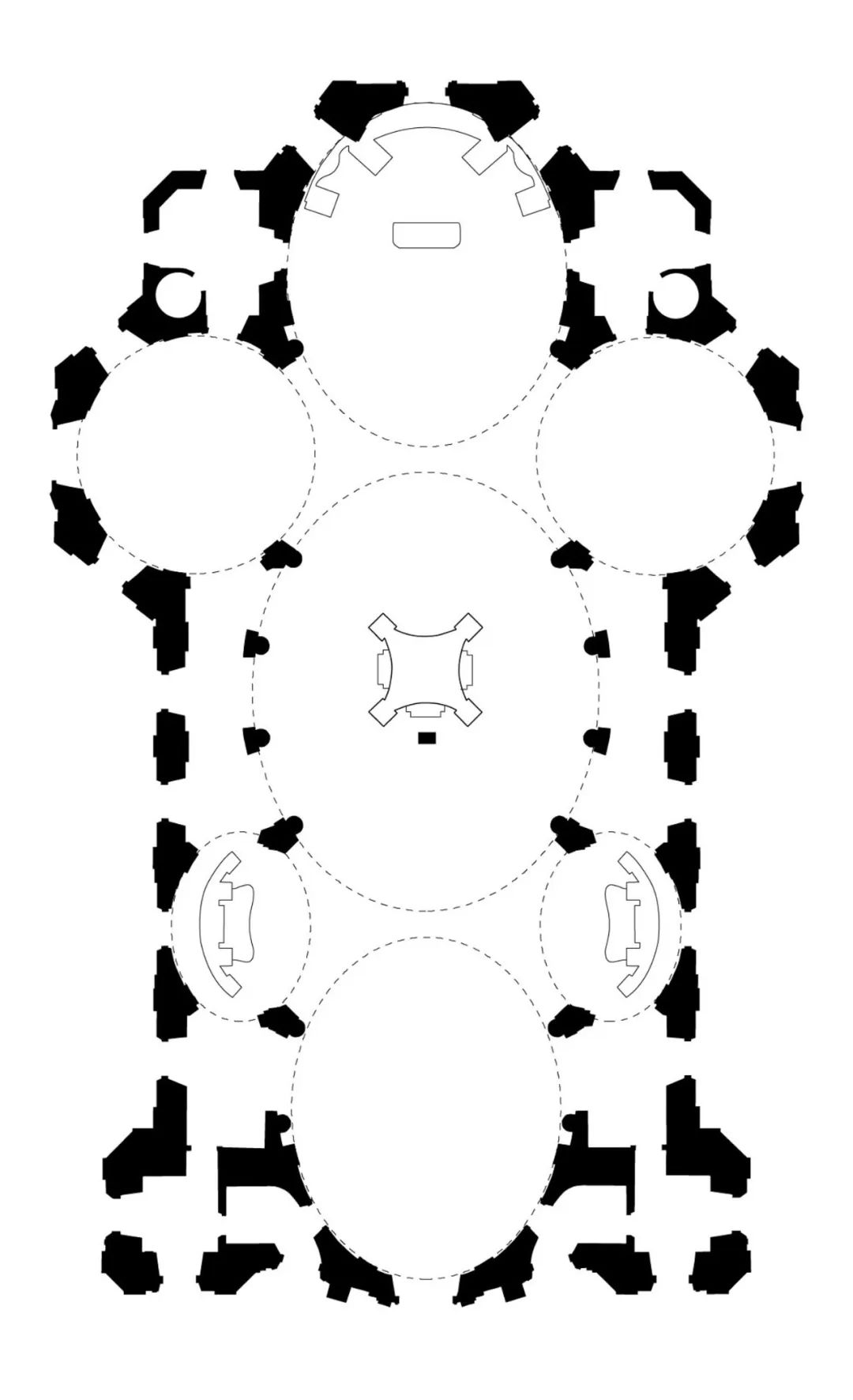

从音乐出发,对德国南部巴洛克晚期教堂的向往就在情理之中了。在这些教堂修建的年代,古典音乐系统已臻完美,德国是高地,拥有管风琴的教堂是音乐的重要表演地点。为使层层声响可以叠加,教堂空间设计追求更长的残响与更好混响条件,这也推动其向更多层次、更为流线型的方向发展。

后来,巴洛克建筑中呈现出的空间渗透(Raumdurchadrindung, space-permeating)被吉迪恩认为是现代建筑流动空间的肇始。列为斯卡讲他年轻时候梦到过一个无比美妙的场景,马上起床画下,第二天醒来后看,是一种受启发于密斯、以空间来连接空间的组织方式,类似于巴洛克这种联锁(interlock)在一起,有运动感的空间系统。

△ 桑德拉文化中心 ©Arno de la Chapelle

音乐中没有,但于他有醍醐灌顶意义的是教堂的光:光线在内外两层结构体之间反复折射与反射,整个室内成为“光的乐器”。在某些稍纵即逝的瞬间,物质的世界似乎溶解在光中。于他,这种无物质与璀璨是希望依靠自己的方式再现的。他认为阿尔托的三十字教堂也达到了一部分,但是嘛,还不够。

△ Vierzehnheiligen平面 图源网络

△ Basilika of Vierzehnheiligen ©Reinhold Müller

△ 库皮奥教堂 ©谢方洁

在他的词典里,风格派(De Stijl)最年轻。刚过流行期的事物因为负面效应显现,是最容易被认为过时、受批判的。但对列为斯卡而言,没有流行或者过时这回事,理论界的看法与解释他更是毫无兴趣(据说弗兰姆普敦前几年到芬兰讲芬兰建筑,提问环节列为斯卡说你讲的我一句都听不懂)。于他而言,风格派是便于实现流动感的组织方式,还隐隐与芬兰传统民居顺应场地的零散布局相似,特别好用。

△ 风格派绘画 图源网络

△ 芬兰传统民居布局

△ 奥卢教堂

所有的这些浮光都不能解释最让人好奇的问题:他何以成为他自己。

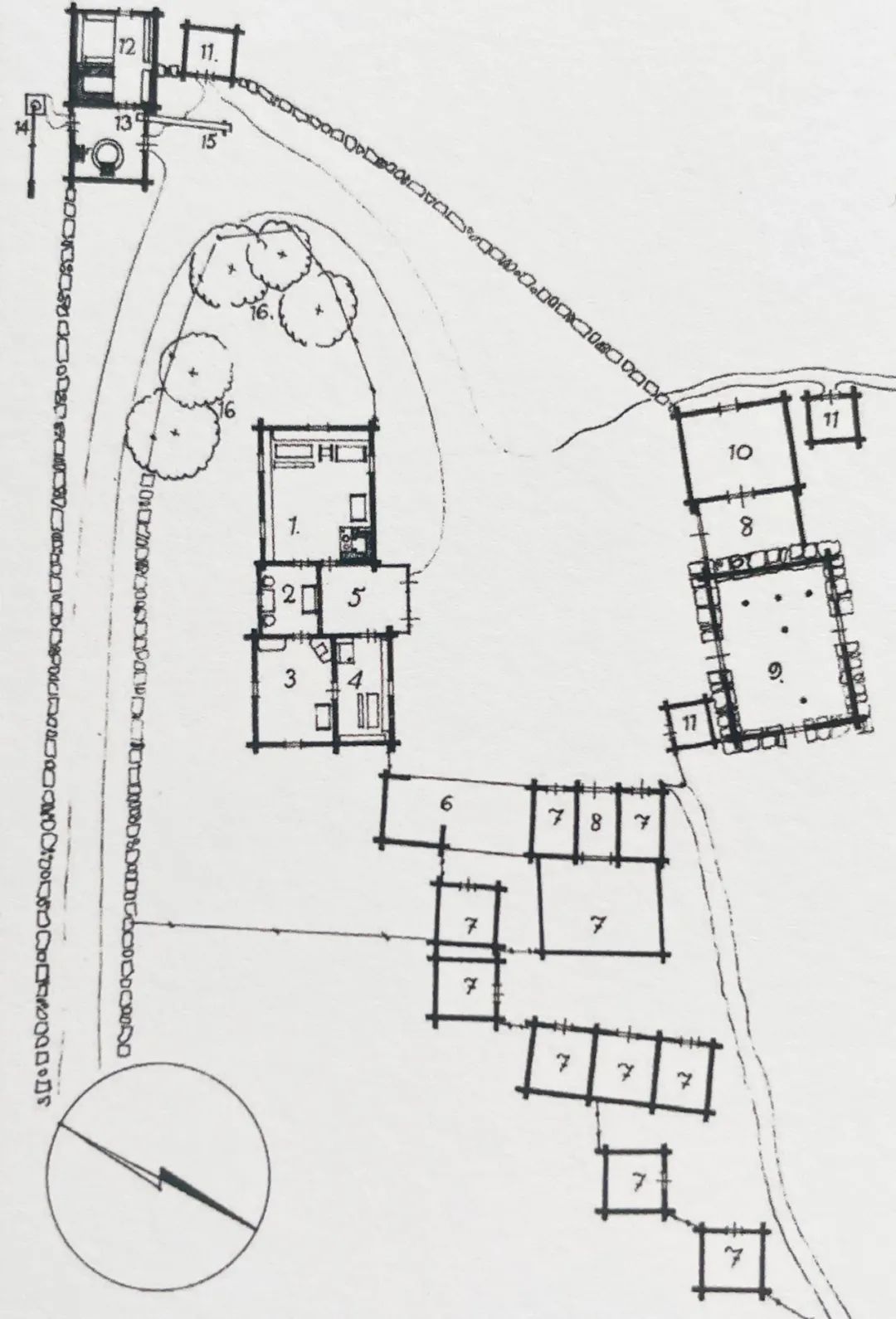

在与第一位老板合作完成库沃拉市政厅之后(以老板工作室之名,但以列为斯卡的设计中标并完成深化),他选择独立执业。几乎同时开始莱米木教堂修复与纳基纳教区中心设计。现在看来,这就是赛点,强制他在过去与当下之间找到自己的位置。

△ 库沃拉市政厅 ©SimoRista MFA

△ 库沃拉市政厅 ©Juha Leiviskä MFA

莱米木教堂始建于1786年,是典型的希腊十字式教堂。芬兰的木教堂采用井干式结构,在这种横向堆叠体系下,木材长度对于教堂墙面尺寸是最大的限制。这使得17世纪希腊十字平面一经传入就成为了本地教堂的主流(大家都是最短板,也就没有了最短板)。

△ 莱米教堂剖面 ©Juha Leiviskä

△ 莱米教堂平面 ©Juha Leiviskä

由于希腊十字平面缺乏明确的方向性,在拉丁十字中被强调的中轴,在这里并不明显。而每个墙面上均匀布置的窗口与整体的白色涂料,使得整个教堂弥漫在光线中。另外,由于木构技术的欠发达,中部的拉结梁则成为必须。为模仿砖石教堂空间而设计的穹顶与拱顶组合式天花占据其上方的位置。正交与曲面,两种语言并置,这在无明确方向感的空间中俨然呈现出一个无始无终的小宇宙。

△ 莱米教堂室内、细部 ©谢方洁

△ 莱米教堂室内 ©Arno de la Chapelle

在教区中心设计里,列为斯卡用正交体系的语言替代原教堂的曲面穹顶系统,将之转化为混凝土主梁上方,双向布置的双层木质井字框架系统。而混凝土主框架与立体木框架次梁系统在高度上分离,为从侧高窗进入的光线预留了足够的空间,使得多次的反射成为可能,整个次梁系统似乎漂浮于主梁之上。

△ 纳基纳教区中心室内 ©谢方洁

小体量组合的空间布局扩展了侧高窗系统创造的悬浮感,散落其中的光域使得整个空间似乎没有边界,音符般引导人步步向前。在这个朴素的空间里,巴洛克、古典乐、风格派、阿尔托的影响似乎都能读出,但又是全新的解法。以此出发,列为斯卡逐渐扩展出越来越细密的光域。

△ 匍匐于场地内原有教堂脚下的纳基纳教区中心 ©Juha Leiviskä

△ 平面布局围绕原有教堂展开的教区中心 ©Juha Leiviskä

他的解法首先来自高度抽象。白,在他的空间一以贯之。这层统一的外衣除了凸显出光的核心地位,还抹杀了几乎所有分别:一种材料与另一种材料之间,结构与非结构之间,向下的重力与向上的浮力之间。

△ 纳基纳教区中心室内 ©谢方洁

在“白”的掩护下,他的结构设计善打游击战。常常会以把柱子藏到室外(对室内而言);使用和梁、柱同样的尺寸做窗框等非结构元件(或反之)等方式声东击西,模糊掉原本清晰的力流路径。节点上,他的做法与其说是努力设计,不如说是努力控制:隐藏掉绝大部分构件交接,维持整体的抽象感(我猜是来自密斯。范斯沃斯住宅中,节点被费力地处理成平接,为了展现出脱离重力般的毫不在意)。

△ 瓦利拉图书馆 ©谢方洁

正交体系本应是视觉上的绝对参照。但当不同大小、方向、系统的元件以跳跃、灵动的方式构成之后,虚与实共同为直线传播的光创造了表演的立体舞台:反射,反射的反射,反射的反射的反射……原本单一的光显现出万千变化的原型。沉重的杆件在其洗礼下变得轻盈,清晰绝对的物质逐渐消散,自上而下的重力作用被反转为抵抗将逐渐上升的屋面轻轻拉结于地表的努力。正交杆件与无数光域对话,更加强了意料之外的戏剧感,使其臻于幻境。

△ 库皮奥教堂 ©谢方洁

他没有选择材料、节点、建造、样式这些常见路径,列为斯卡所对传统的回响来自于抽象带来的天真。这种摈除精巧设计感的天真与芬兰传统社会及建造中的朴质相通。地广人稀的北境边陲,世世代代,人拼尽全力才能留下一点点的痕迹。永不落幕,深远而炽烈的阳光的夏季,感激所有;茫茫无边雪原,太阳稍稍露面就沉入地平的冬日咬牙抗住风霜,积蓄能量。

△ 库皮奥教堂 ©Arno de la Chapelle

△ 莱米教堂 ©谢方洁

他的房子最打动我这一异乡人的,是延续了这种无论顺逆,生命内在的倔强与柔和。互相簇拥依靠着,舒展在大地上组合体量逐步升高,略微触碰树梢,在最黑的季节划破雪原。而与封闭、炽烈色彩的室外对照的是室内柔和,让人瞬间可以忘掉所有寒风的白与暖意。

△ 瓦利拉住宅 ©Arno de la Chapelle

△ 北欧传统民居室内 ©谢方洁

看他自己的讲述会觉得直白得吓人,基本上就是:这个很美,所以我也想做。既没有“让你们看看我们过去多么好”的道德压力,也没有“我总得在芬兰建筑史上留下点什么”的历史焦虑。

列为斯卡只讲“美”,普遍存在的美。他珍视过去的所有,单纯地因为美就在那里、人还是站在同样的土地上,而并不为主张其可能代表的“价值”。

△ 瓦利拉传统木质街区 ©Kari Hakli HKM;瓦利拉图书馆与托儿所;瓦利拉住宅 ©Arno de la Chapelle

能欣赏并大声地赞美这种美,并不那么理所当然。老沙里宁的家乡靠近俄罗斯,东卡雷利亚(芬兰东部与俄罗斯交界处,其传唱的神话体系被认为是芬兰文化的源泉,相关文本及衍生艺术品是芬兰独立建国的重要文化准备)的传说于他是需要努力表达的民族之源,但圣彼得堡的光辉于他也是真实的吸引力;阿尔托的设计与芬兰环境融为一体,甚至可以说他重塑了对这种环境的想象,但其毕生多谈意大利,甚至想把家乡于韦斯屈莱改造成芬兰的意大利山城。

这种纠结我们都懂:不说不一定是不爱,身在其中反而很难开口,甚至搞清楚自己也不易。列为斯卡站得更远,他欣赏不同文明的美,而不在意 “你我”之别。

△ Juha Leivikä中的传统芬兰景观

当分别消失,实体的形逐渐散去,内在的魂得以显现。同为建筑师,我们都知道这有多难。

△ 库皮奥教堂 ©谢方洁

△ 赫尔辛基露天博物馆展陈的传统芬兰建造 ©谢方洁

列为斯卡很爱看各地的教堂。一般来说,整个空间都是为中轴服务的,一般人必得在视野最大处拍张对称的照片。但他的观看路线比较特别。他讲自己走入教堂总是走侧边,细细看边缘的风景,绕到圣坛再看看,离开前匆匆在中轴瞄一眼。

△ Wieskirche 图源网络

△ Martins-Cathedral 图源网络

△ Hagia Sophia ©Brooklyn Museum

他最被人称道的也是教堂设计。在现当代芬兰,教堂既是宗教机构,也是社区中心。无论是否常去礼拜,人一生的重要大事都在这里被亲友见证:出生时的洗礼,结婚的婚礼,孩子的洗礼,最后的葬礼。列为斯卡没有过家庭,也没有子女,也就是说他甚至没有把自己置于必须走教堂中轴线的场景。

在避无可避的场合,则能深深地感受到一个i人不愿意独自站在中央的纠结。

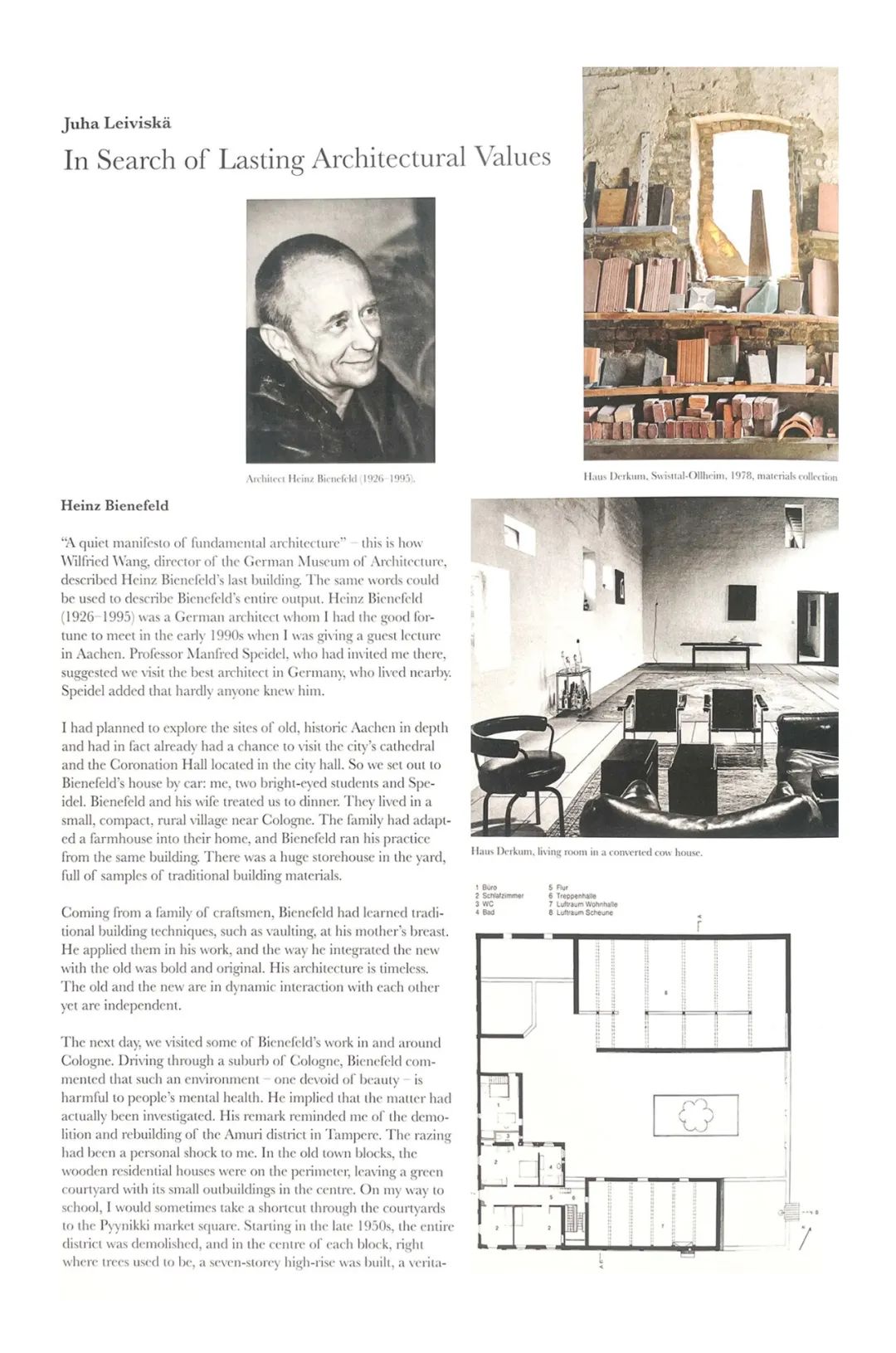

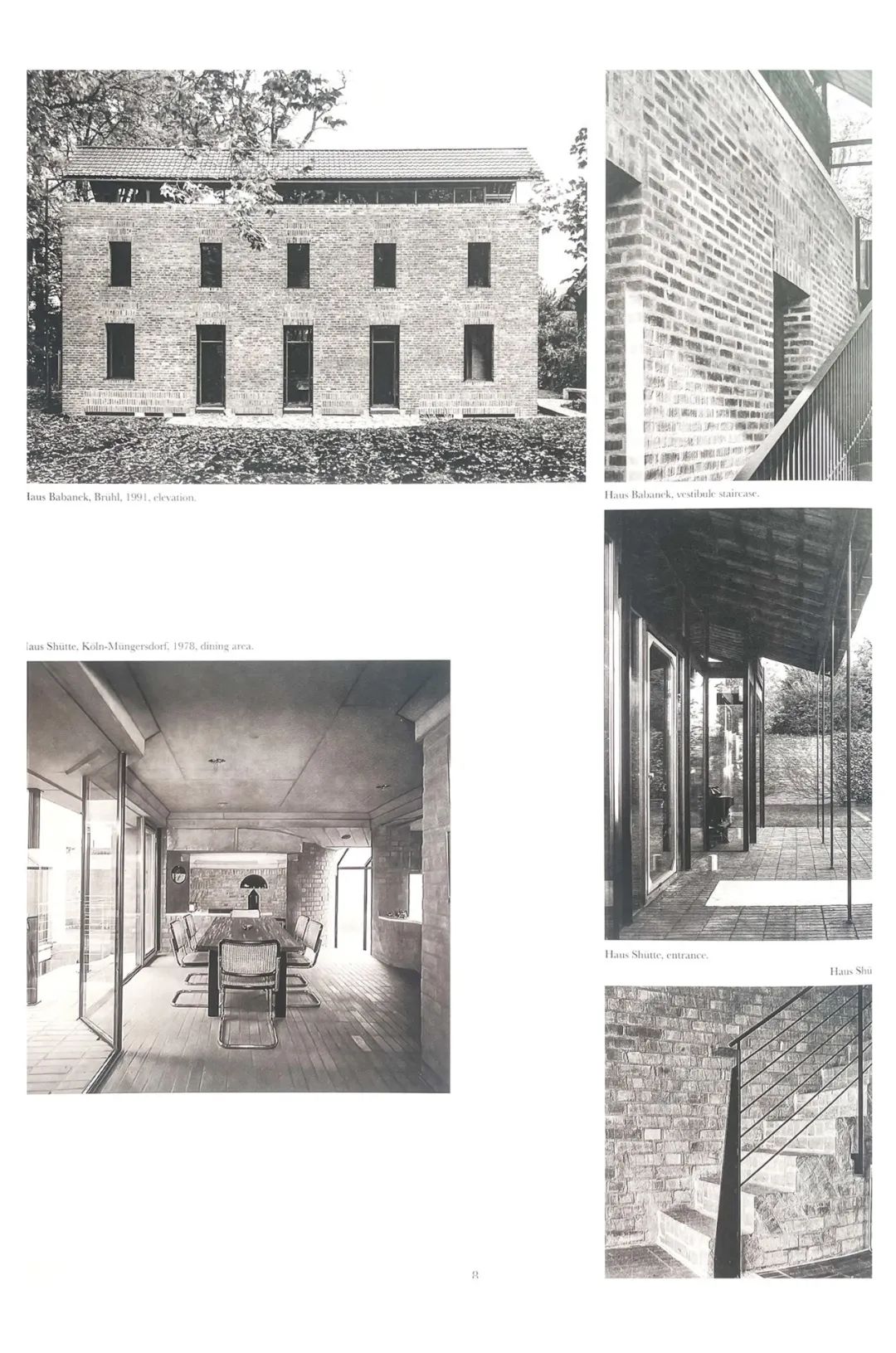

去年,列为斯卡全集的最后一本出版。这本为自己盖棺定论的书的前言,只有寥寥几页。其中,除了朴素的成长经历讲述,他开篇花了大量篇幅讲与德国建筑师Heinz Bienefeld的交往经历。他认为Heinz是在追寻长存的建筑价值,其所有作品都是基本建筑的低调宣言(In search of Lasting Architectural Values, A quiet manifesto of fundamental architecture.)。看他房子的心情等于听到了最好的贝多芬唱片。最后,欣喜于Heinz的作品集最终在德国出版,价值被更大范围地认可。

△ Juha Leivikä中关于Heinz Bienefeld的页面

△ Juha Leivikä中关于Heinz Bienefeld的页面

Erkki Elomaa,是他学生时期最好的学伴。这位芬兰建筑师终其一生没有太多作品被记录。列为斯卡反复想为其正名,他在不同采访和文章中讲Erkki设计但从来没有发表过的加文帕教堂,是芬兰最好的混凝土教堂。在自己参与改造的Mikkili教堂中,他还建议业主挂上了Erkki的画(当时Erkki已经过世),因为那里是好友的家乡。

△ Juha Leivikä中Erkki与Juha的照片

△ Mikkili教堂中Erkki的画 ©Erkki Elomaa、Juha Leiviskä

△ Juha Leivikä中Erkki的设计(上三图)与其在学生时代和Juha合作的设计(下三图)

无论是Heinz还是Erkki,列为斯卡和他们都不是一类建筑师。Heinz的手工感与对材料细节的考究不是列为斯卡的设计重点;而在Erkki的被其珍视的混凝土教堂里,大开大合的”De Stijl”和粗犷的质感也从未见于列为斯卡的设计。但这并不影响他在自己的专辑对两位设计中的美进行详细分析(对自己的设计的说明,也仅仅是交代一下地点缘由、周边情况出发点,是没有这待遇的)。

△ Erkki设计的加文帕教堂 ©谢方洁

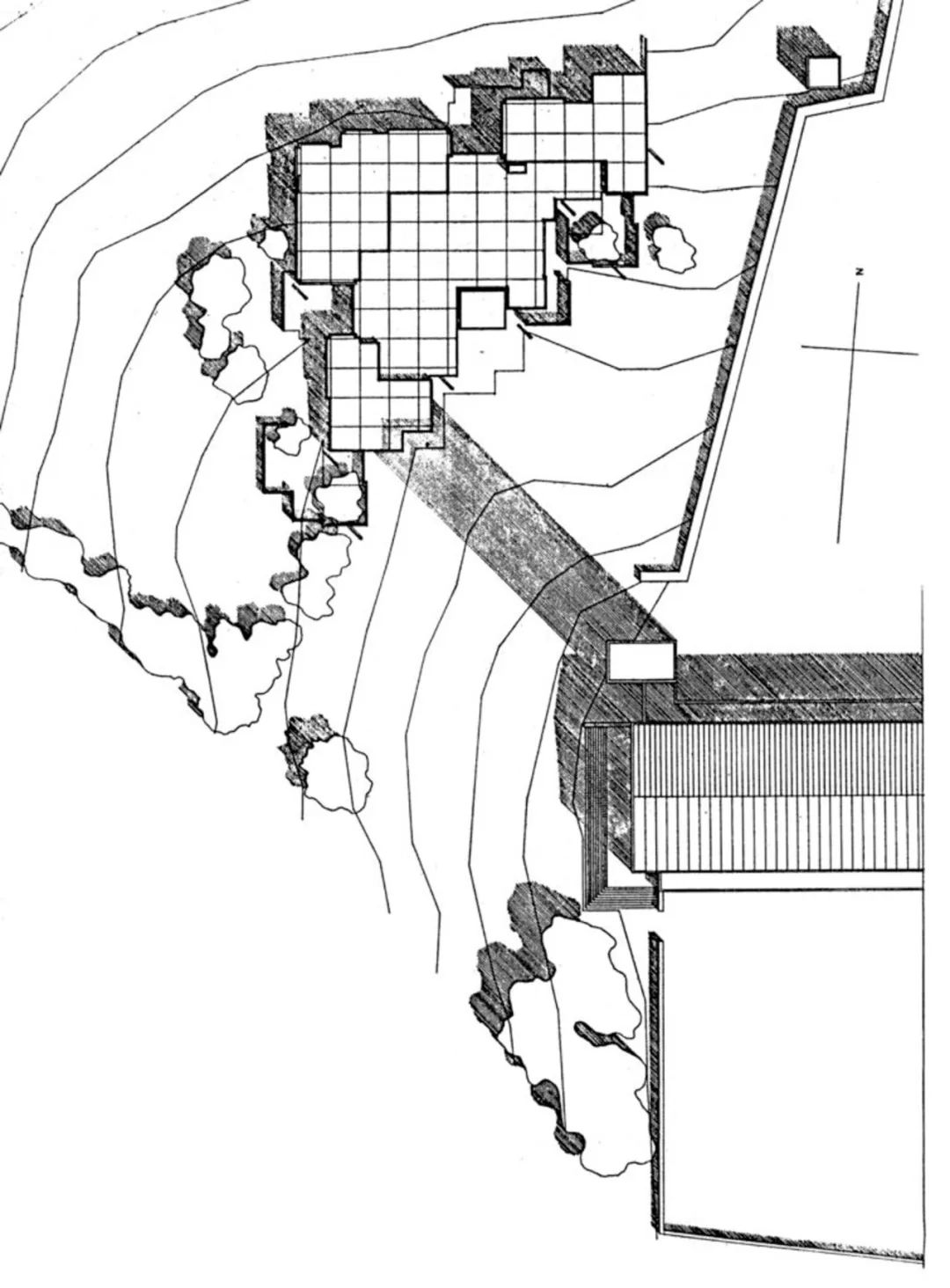

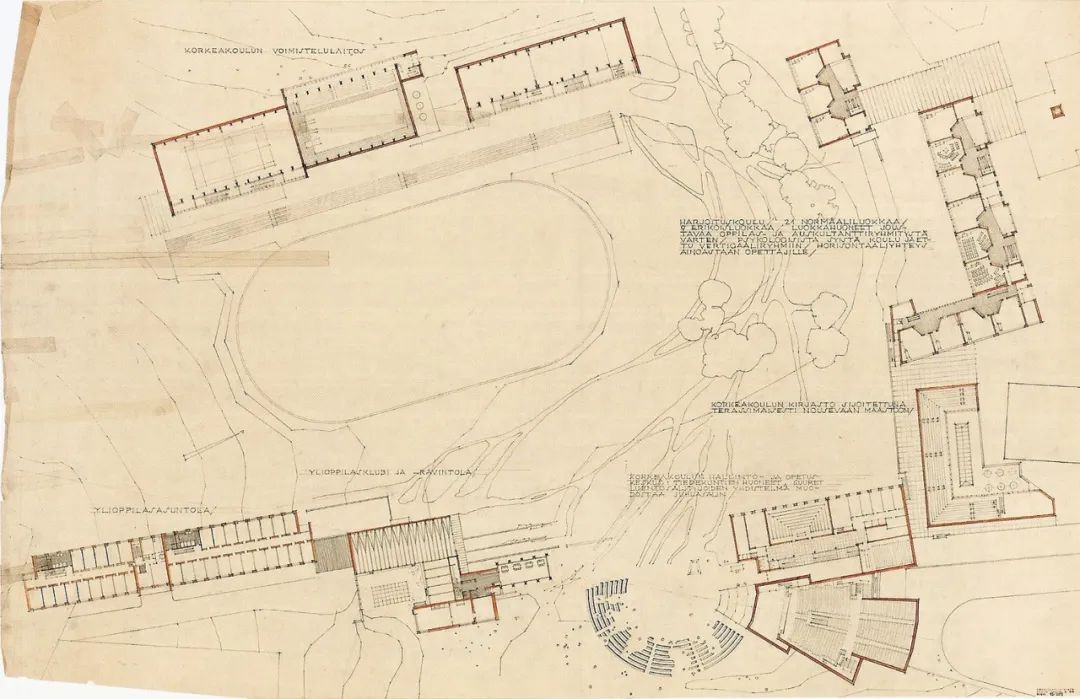

而对同样白色系、认真用光的阿尔托,列为斯卡倒是边界感十足。他讲当时也有机会为阿尔托工作,但觉得如果离这个太阳太近,将永远找不到自己(有点意思的是,芬兰最知名的几位大师之间都没有师承关系)。对其一直保持着悄悄看,自己学,不打扰的态度。我猜他最喜欢的阿尔托作品是于韦斯屈莱大学和实验住宅,晚年他很得意于猜出了阿尔托当时的参考是希腊科林斯的Agora,终于破案了,在给阿尔托书的序以及自己的专辑里都要写上。而实验住宅的院门,他告诉我驻芬兰的德国大使馆柱廊就化用自此。

△ 于韦斯屈莱大学平面 ©AAF

△ 于韦斯屈莱大学 ©谢方洁

△ 德国驻芬兰大使馆 ©Arno de la Chapelle

△ 阿尔托在实验住宅 ©Heikki Havas, Alvar Aalto Foundation

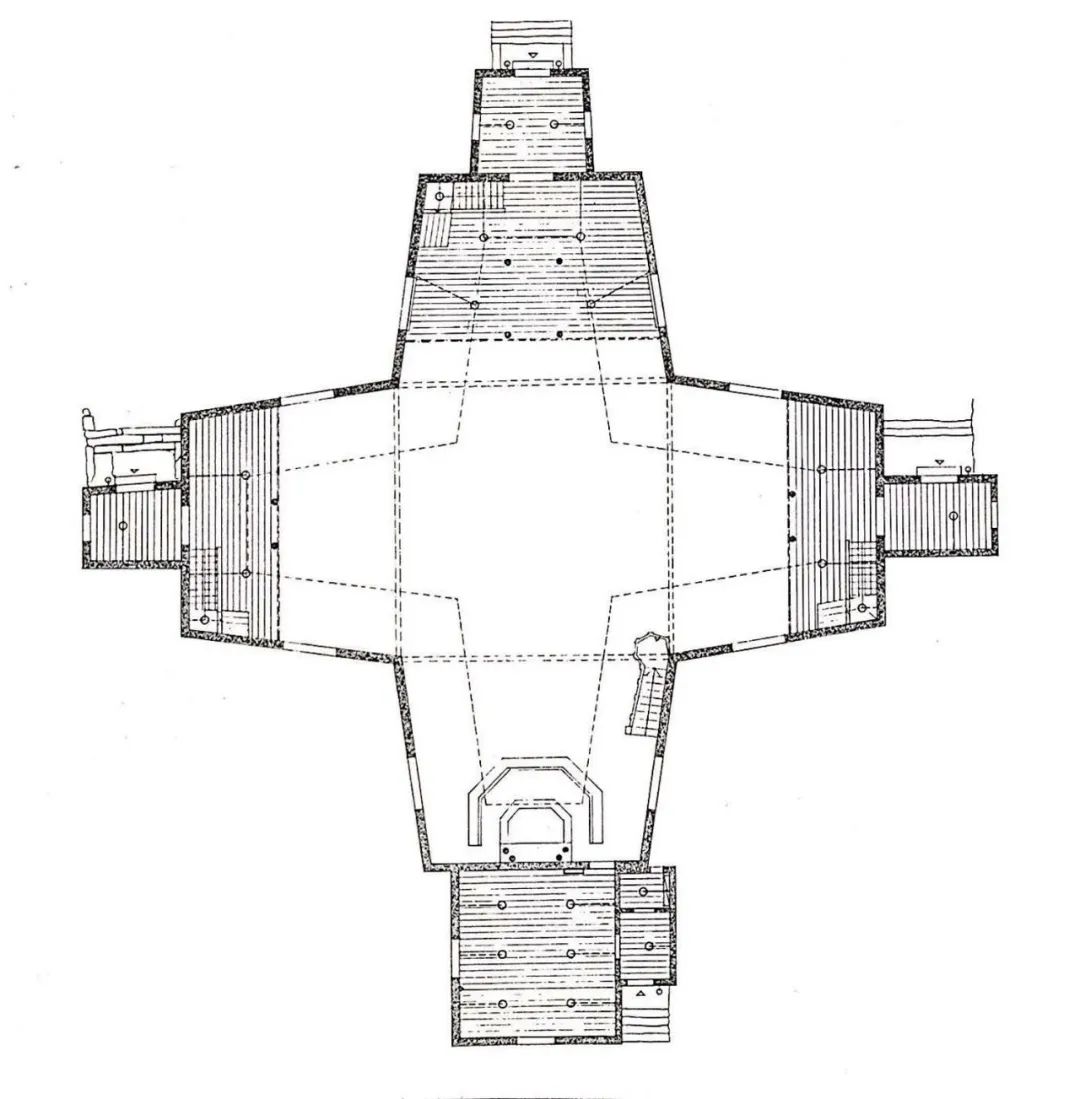

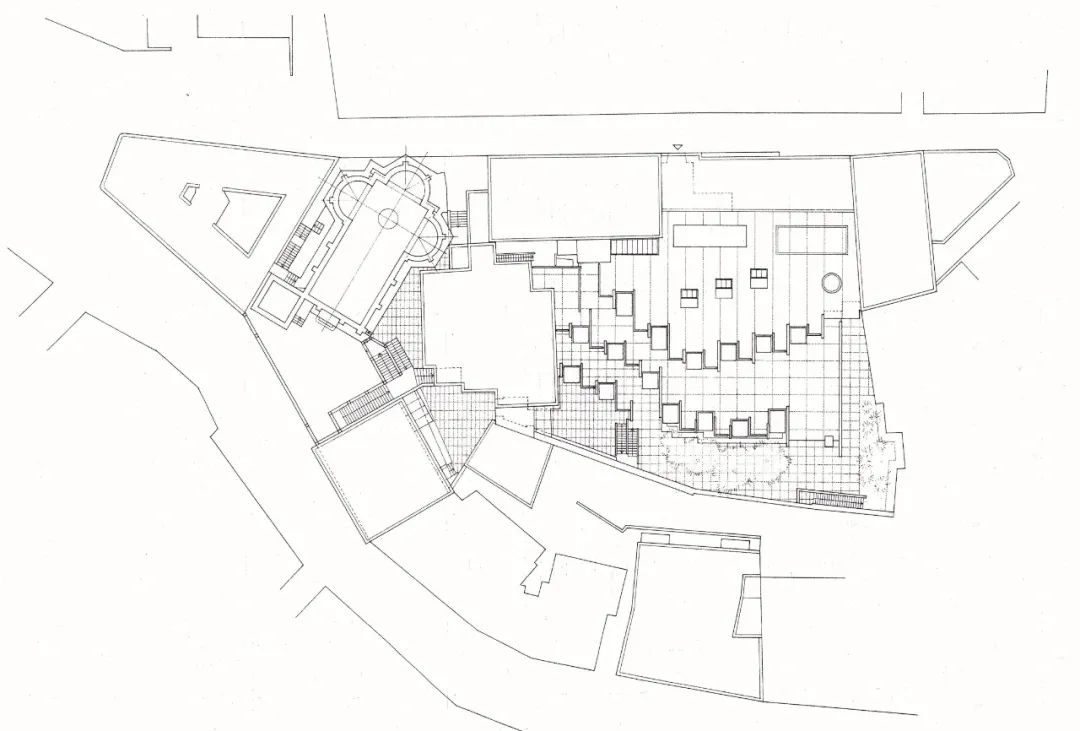

这种对众生的注视与边缘的安然也得见于他的设计。在建筑师六十几岁的成熟期,他完成了两个条件相似的设计:赫尔辛基北部的帕奇纳教堂以及伯利恒的文化中心,后者是他唯一在海外建成的建筑。

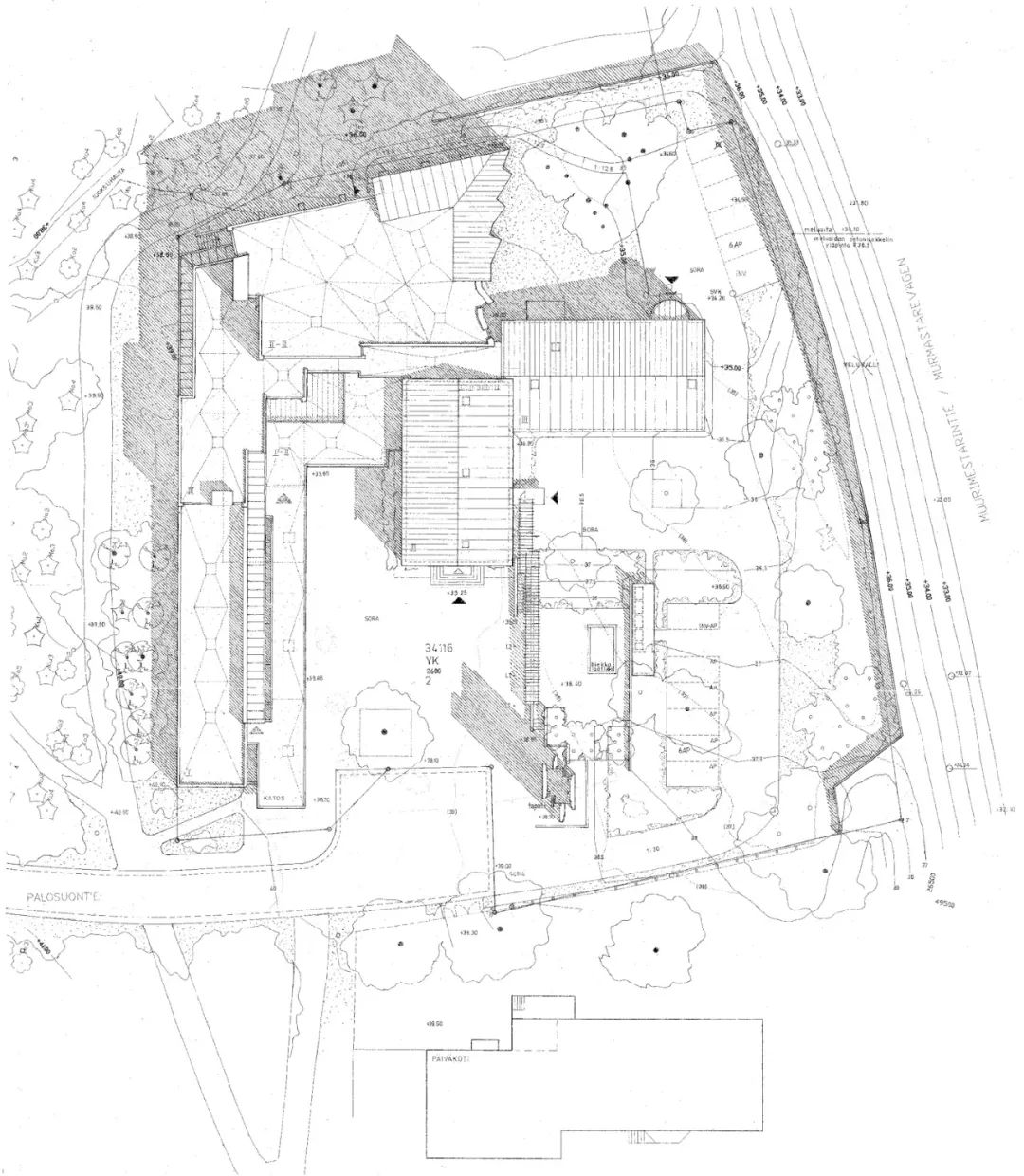

两个设计都围绕着占据场地的老教堂。在芬兰,新建部分环绕原有的教堂主体,高耸的圣坛与后侧的松树并肩而立,作为原教堂体量的背景,其布置则远离入口前庭。在前广场,仅仅以低矮的围廊引导来客逐渐进入教堂场域,不影响原教堂的大门的主角地位。

△ 帕奇纳教堂总图 ©Helander Leiviskä Architects

△ ©Arno de la Chapelle

进入室内,圣坛方向微微朝向原教堂偏转,将其纳入空间的核心。为呼应老教堂的小尺度,新建部分的二层以坡状布置,端部则和老教堂二层齐平,共同提供人尺度的空间层次,并环绕高耸的圣坛。

△ 帕奇纳教堂 ©谢方洁

整个圣坛空间只由亚光白色的光线控制板,与其背面局部点缀的彩色反射板和玻璃砖构成。在这里,没有可听到的声音,没有可触碰的物质,没有可品味的气息。仅仅是光创造的幻境:北境极平的日光下影子拖得长长的松林,风吹过林间带来的耳语与凛冽中曼妙的松香,若现的彩色光斑里那些亮闪闪的时光。

经过这块光幕,外侧的自然化为有机体,被温柔庇护着的我们能时时感受它的心跳与呼吸。

岁月呼啸,美无倦意。

△ 帕奇纳教堂中自然的呼吸 ©谢方洁

△ 帕奇纳教堂 ©Arno de la Chapelle

很希望有机会去伯利恒,看列为斯卡唯一一个在海外建成的房子。它位于犹太山顶部的伯利恒基督和大卫王的出生地。现由以色列控制,日常行政则由巴勒斯坦民族权力机构管理。人口以穆斯林为主,也拥有巴勒斯坦第二大基督教社区,可以说是世界上最复杂的地区之一。

世纪之交,UNESCO发起了一个伯利恒2000计划,由芬兰外交部出资,在紧靠原有的教堂处,为本地基督社区兴建一所文化中心。

△ 伯利恒文化中心 ©Juha Leiviskä

建筑自身的宗教特性被抽离,化身为沙海中一块可供遮蔽的岩石,融入周围,衬托老的教堂。略略错开的片墙驯服了阳光,明媚而不灼人,绿意掩映其间,生机盎然。在这里,坚固与封闭被打破,柔和的内在显露。在列为斯卡的设想中,不同背景与过往的人都可以聚集在这里,世界太平,生活美好。“我将我的心留在了巴勒斯坦”。

△ 伯利恒文化中心 ©Juha Leiviskä

在很长一段时间,对于我,列为斯卡意味着开始。他在芬兰北部城市Oulu的教堂是我到欧洲后第一个特意去看的建筑;他本人则是我采访的第一位建筑师;关于他结构设计的小文还是我在异邦第一篇学术论文。

三周前(完稿前三周,2023年11月9日)去世的消息,让他的名字于我变了意义。现在,他也意味着结束。那个曾经万花筒般无穷尽的璀璨世界有了边界。句号之后,我可以开始怀念一个时代,通过他所一窥的时代,一个我没有经历过却向往的时代。

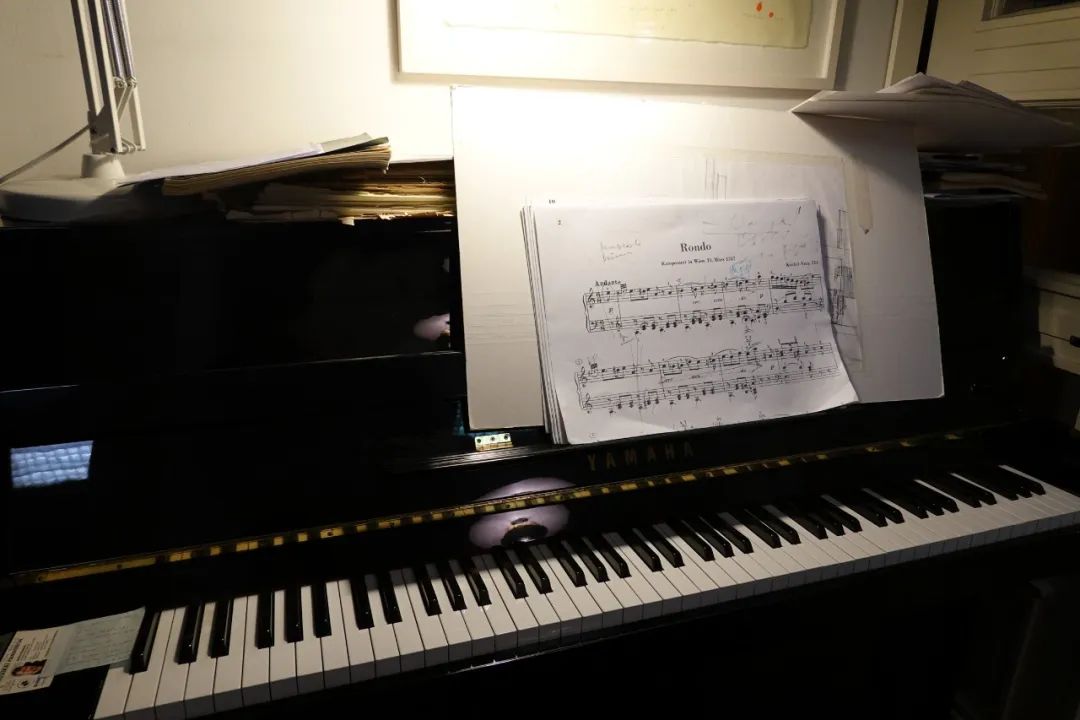

三年前见他时,疫情伊始,当时的赫尔辛基还一切照旧。我捧着一箱自己做的、关于他设计的模型去拜访,他很开心地讲了四个小时(但没有正面回答我的哪怕一个问题)。临走,送给他一本百年前德国摄影师拍摄的中国照片集,还向他指出我的家乡(四川自贡桓侯宫和西秦会馆)。他很激动,什么都没说,转头弹了一曲。

△ Juha说我模型上有些位置做错了 ©Anni Vartola

△ Juha弹的曲子 ©谢方洁

我们约定了一个月之后再见,但再也没有了合适的契机。很后悔当时没好意思讲,我觉得他度过了我能想到的,对于建筑师而言,最完美的一生。

△ Juha在博洛尼亚 ©Juha Leivikä

△ 去年有一部关于Juha的纪录片拍摄,他在自己的教堂忍不住开始弹琴,衬衣隐约就是年轻时那件 ©MAKING MOVIES OY

PS:标题当然是来自五条人的《县城记》。

谢方洁

芬兰阿尔托大学博士候选人

芬兰PES-Architects(上海)设计总管

延伸阅读

阿尔托的叔叔阿姨们:老沙里宁的“识机”与“打样” | 芬兰建筑札记02

视觉 / 饶安林 校对 / 原源

本文由作者授权有方发布,欢迎转发,禁止以有方编辑版本转载。

上一篇:住房类项目4年内竣工!深规资发布《深圳市建设用地开工竣工管理办法》

下一篇:海棠河生态公园“海棠晓翼”展厅:绿野扬帆 / 易加设计