“Ego-Eco”,一种重构人与自然关系的新范式正在形成。以人类自我需求为驱动的激进扩张,终将因对生态的过度透支而难以为继。面对复杂环境的多重变量,我们必须转变思考和设计的方式,走出“自我”,走向“自然”。

在有方502线下空间,MLA+公司创始人兼总监Markus Appenzeller通过主题讲座,提出不同于传统模式的设计流程,并阐释其中五个关键步骤。结合MLA+十几年来的实践经验与长期课题研究,Markus探讨了从冒进发展转向跨领域协同与平衡的可行路径。

下为讲座完整视频及文字实录,我们一同回顾。

主讲人 | Markus Appenzeller

我非常高兴能够亲自来到这里,而不仅仅是在线上和大家交流,也非常感谢大家来到现场。今天我准备了一场有关“自我与自然”(Ego-Eco)的讲座与大家分享。

过去一个半月内,全球多地发生极端气候事件:希腊罗德岛山火肆虐,许多游客因灾情被迫中断度假行程;瑞典乌普萨拉火车站遭遇强降雨引发严重内涝;中国亦有地区遭受洪涝灾害。

这些事件揭示出人类活动对地球的持续改造——我们正以混凝土和沥青不断覆盖地表,通过大规模采矿攫取资源,我们的巨型水利工程已使得地球自转异常,我们正在破坏亚马孙雨林的生物多样性,其影响已呈全球化态势。若我们仍不改变,就是在自断后路。

当前虽涌现出一些环保运动,呼吁人们“地球优先于利润”,但根本问题在于我们应重构人类文明的存在方式——走出“自我”(Ego),走向“自然”(Eco),将人类重新定位为地球生命的一部分。

诚然,“说”当然比“做”更容易。这种转变面临现实困境:我们既有的社会系统均建立在人类中心主义的基础之上。以德国哲学家伊曼纽尔·康德(Immanuel Kant)的价值观为例,他认为生命的价值由我们自身赋予,与大自然无关。城市规划体系更是典型体现——土地功能分区、交通网络设计、公共空间营造......这些均以服务人类需求为单一导向。

如果这种单一的措施都不奏效,我们又该何去何从?

我们可以从其他领域获得一些启发——精妙而复杂的量子计算机,它与传统计算机的二进制运算机制不同,具有强大的信息承载能力。这样我们就能够将更多信息编码到一个更小的计算机中。

这种技术突破让我们思考:面对当下世界的复杂性,我们必须转变思考和设计的方式。我相信有一种全新的认知工具能够帮助我们思考——量子思维(Quantum Thinking),它由计算机科学家尼克·萨博(Nick Szabo)提出,强调从各个方面同时解决问题的能力。

在设计领域,我认为可以将量子设计理解为一种不同的思维方式和设计流程。我们惯常的设计流程——包括现状分析、功能分区等标准化操作——虽然仍非常重要,但已不足以应对复杂系统的多重变量。诸如市场动态、社会结构、城市化、地域文化特征、建筑法规体系等要素,在解决问题的过程中可能同样关键。当然,这并不是一个简单的转变,它需要时间。

值得关注的是,联合国提出的17项可持续发展目标(SDGs)正在重塑我们的设计观。我们不能仅用单一的解决方案应对问题,必须在跨领域协同中寻找平衡点。

为了帮助大家更好地理解,我总结出了这种不同于传统模式的设计流程的五个关键步骤:识别问题本质、非标准化流程、审慎得出结论、弹性发展策略、整体设计思维。

接下来,我将用若干个项目来具体解释这五个步骤。实际上,这五点贯穿在每一个项目里,但我会有所侧重地对应讲解,以此对以上内容做清晰的阐述。

委托方提出的需求与我们实际需要解决的问题,可能存在一定偏差,我们应当通过深度调研与思考还原真实诉求。

水系发达的深圳,却在我们的直观印象中“水感欠佳”。这个项目中,我们追问自己问题的本质是什么——与其让市民奔赴海岸线,不如将海滩体验引入社区。这一理念的形成是基于我们近年参与的一些滨水项目经验,在这些项目中,水体一直是一种外在、边缘的元素;而在本项目中我们做了一些突破性的尝试,把海滩从小梅沙“搬到”了深圳宝安区的桥头村,满足城市中的人们对水的渴望。

该项目还强调了参与式设计。我们不仅把水带到了城中村,更采用了自下而上的协作模式,邀请当地居民与儿童共同参与设计过程。我们联合何志森的Mapping工作坊,在其2019年“人民公园”项目的基础上深化了“Pool+”概念,最终形成了我们的“Pool+ 1.0”临时泳池。后续我们也在城市的不同地方,继续着这一有趣的议题。

因此,这本质上是设计思维的逆向重构:从“引导人群亲水”转变为“将水体引入生活圈”。当众多的开发者聚焦滨水区的开发建设时,我们选择重新定义问题的本质。

这种问题意识的转换,自然地引向第二个步骤:非标准化设计流程的建立。

针对项目中的具体问题,标准的设计步骤可作参考,而我们应在全面分析后定制非标准化的设计流程。这一部分我选取了4个彼此关联、不同尺度的项目来作说明。

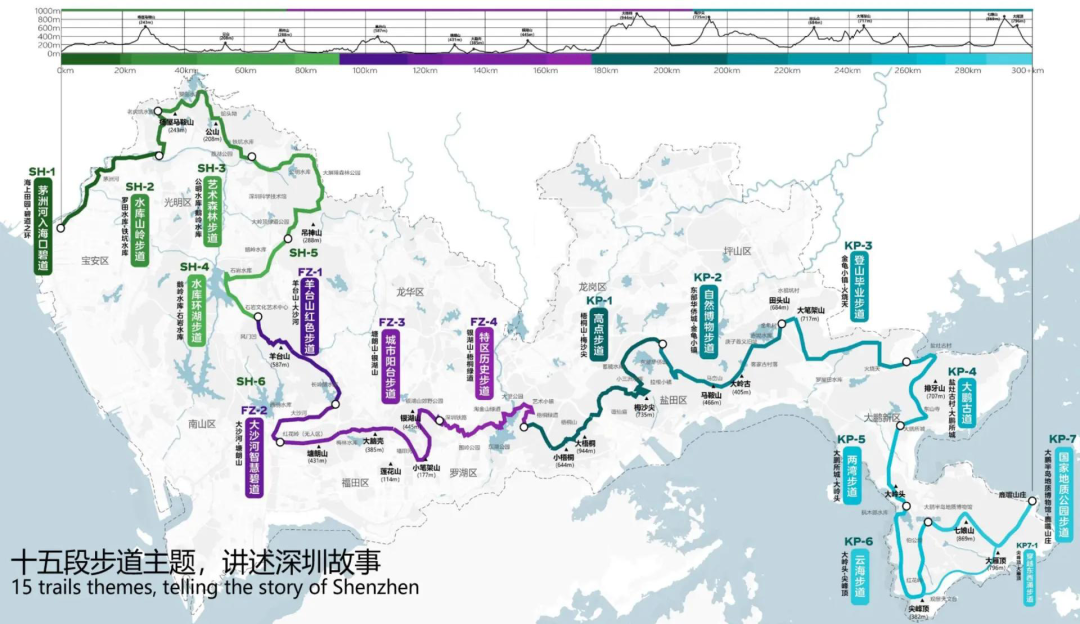

本项目是一条贯穿深圳全境的生态路径,自西向东连接城市全域,主线总长300公里。项目由我们联合中规院深圳分院、方向生态,共同踏勘和研究。这一概念最早由深圳本土自然与历史研究者南兆旭提出。

如今的自然界面正加速退却,市民需驱车百公里方能接触原生自然,这种空间割裂催生了项目的核心诉求:重建城市与自然的共生关系。

这项以深圳的“生日”8月26日命名的生态友好工程,横跨了10个行政区,将分布于城市各处的登山道、绿道、碧道、城市道路、古道、滨海栈道等步道,用低工程化的方式连为一体。其价值不仅在于物理连接,更在于激活沿线丰富的各类资源——15段步道主题,讲述了深圳的人文自然、城市历史等故事,形成独特的空间叙事体系。

这个项目很难用传统类型定义:它既非单纯的景观设计,亦非标准城市规划,它应属于在这一基础上融合了社区营造、品牌策划等内容的复合类型,因而需要不同的思考和设计方式。

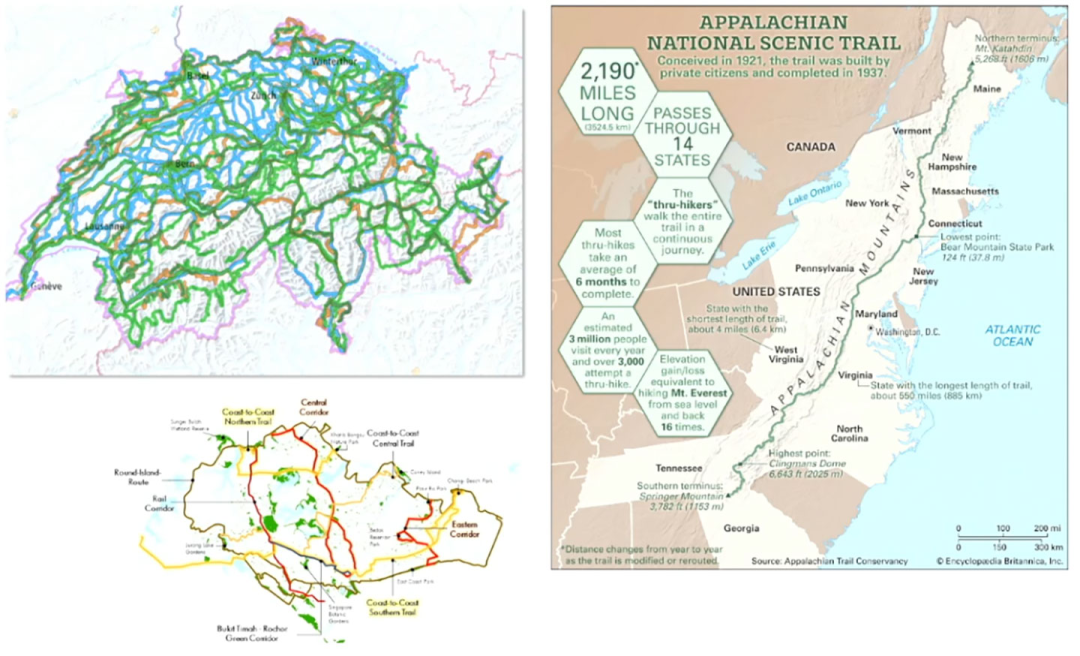

我们通过一系列案例研究——具有较发达山地步道体系的瑞士、气候相近的新加坡,以及全长约3500公里的美国阿巴拉契亚国家步道——取他人所长,构建包含生态保护、公众参与、制度管理、自然评估、智慧科技等内容的系统设计方法。

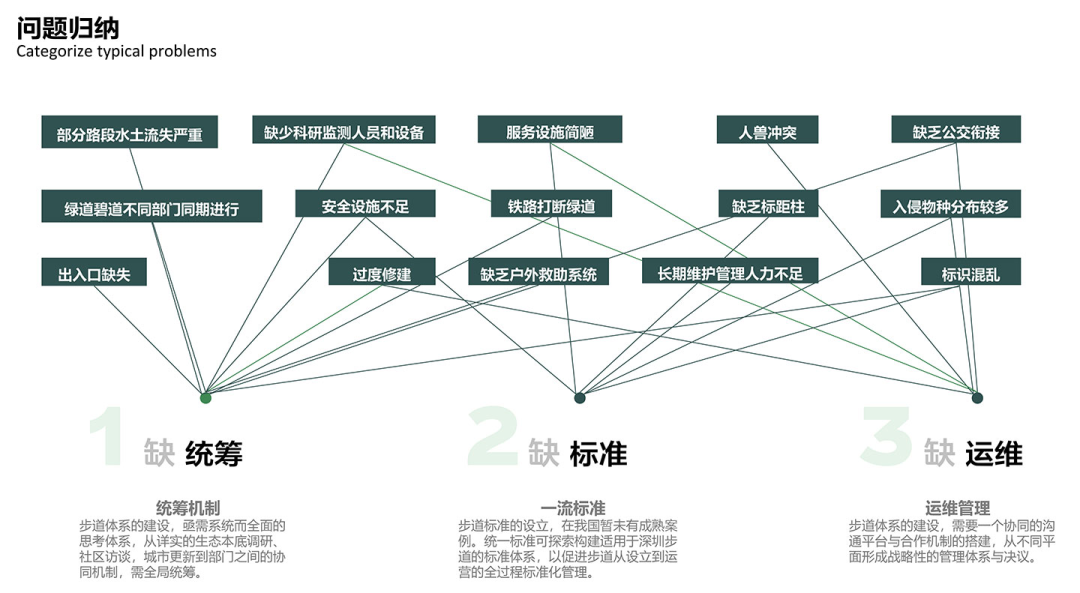

实地踏勘时,我们在城市东部发现了许多鲜为人知的自然秘境,与高楼大厦形成强烈的反差。在研究的过程中,我们也发现了三项主要问题:一是缺乏统筹机制,二是缺乏一流标准,三是缺乏运维管理体系。

我们设计了三大机制以应对上述问题:统筹、营建、运营。

我们建立统筹机制,邀请相关机构和人们共同参与,并进行资金保障方面的研究;制定相关标准规范,成为国家步道标准的先行示范;我们考量了未来各类活动的可实施性,最终建立了从现在到未来的运营机制,并明确了实现这一目标所需的各种条件。

我们还对主线上存在的问题进行了深入分析,其实300公里的路径上关键问题并不算太多,但若不解决,则可能会导致整体路径的中断。修复这些问题后,主线的连续性才得以建立。我们制定了具体的解决方案和应对措施,以确保其连贯通畅。

当然,任何偏离常规标准的项目都需要通过示范来验证。因此我们选取了四个示范段用于测试和优化,其中两段在城市,两段在自然区域。通过这些测试,我们再次深入研究了设计方法,以及如何解决山林环境破坏、标识系统混乱等问题。我们希望能够更好地融入自然,重新审视人与环境的平衡关系。

项目有了设计规划,还需要融入政策框架才能实现落地。这一项目与深圳的发展方向高度契合——从“时间就是金钱,效率就是生命”的传统理念,转向为“时间是生命的附加值”的新生活方式。我们希望推动深圳进入一个新时代,不仅关注工业生产,更重视人类在自然与人造环境中的和谐共生。

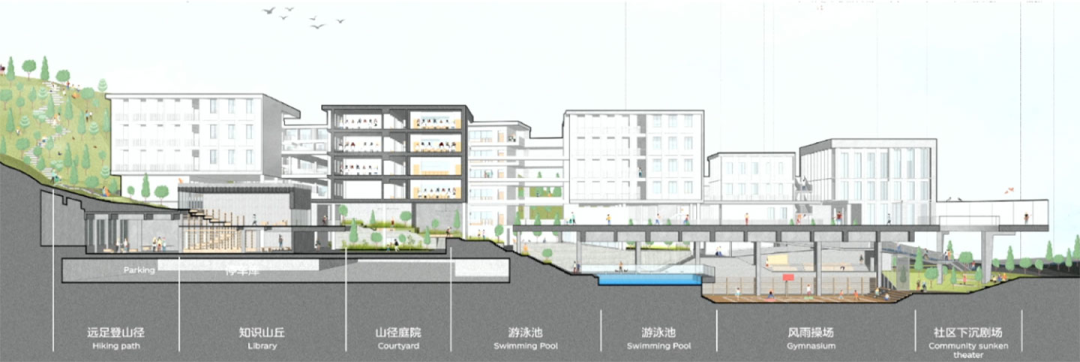

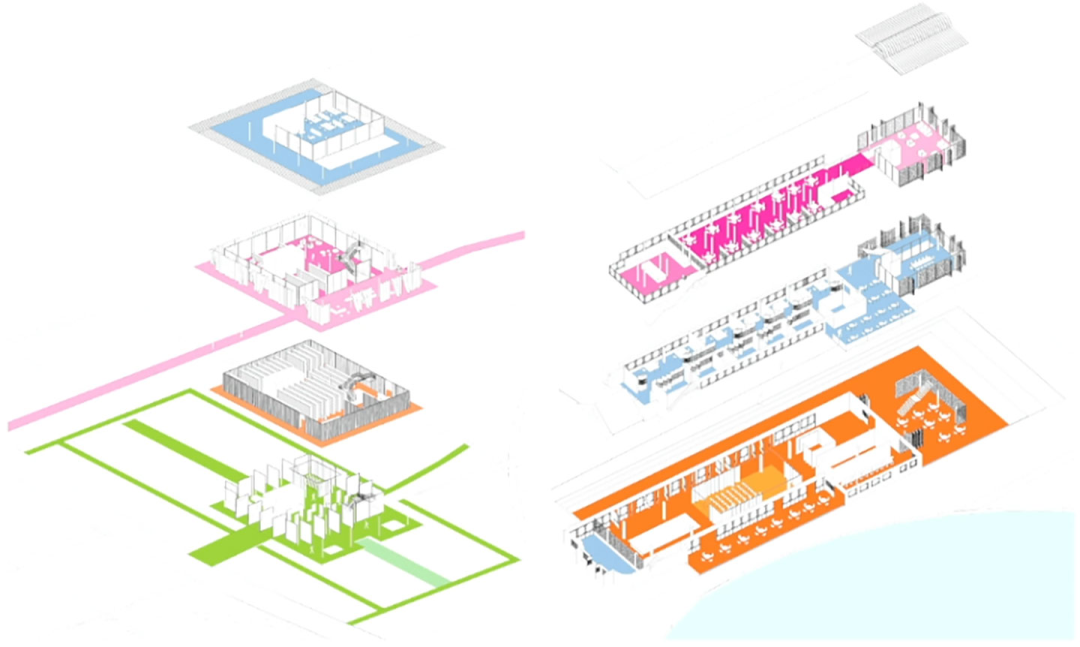

这个项目是深圳的一所学校,在实地踏勘过程中,滂沱的大雨让我们直观感受到了场地的自然属性。这让我们思考:既然水流天然要穿过场地,周遭的自然山体又具有如此生命力,我们能否将这种自然脉络融入设计?

基地位于山坡之上,与我们此前设计的步道系统有相似之处,因而它帮助了我们构建本项目的叙事线索:通过规划贯通学校的公共路线,将自然景观引入校园,再延伸至周边社区。场地中还融合了天然水脉的穿行轨迹。建筑体量为孩子们上学的路径提供了阴影,校园成为衔接自然与城市的媒介。

我们开始意识到项目之间的关联:当场地毗邻自然生态时,是否应该将这种自然脉络引入和延伸到项目中?

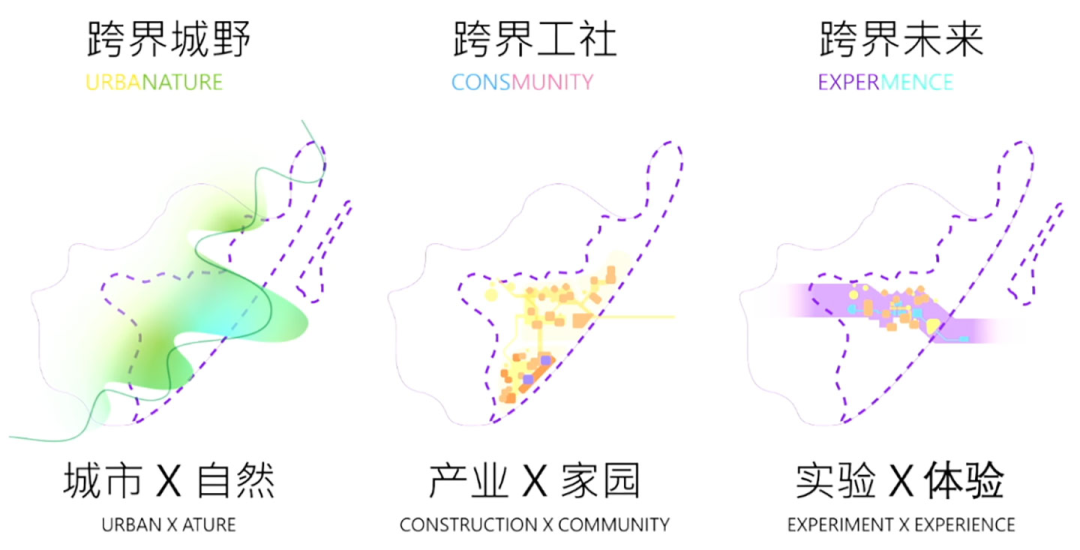

这个项目是我们和Aedas、华阳国际一起合作的。我们延续了自然介入的设计策略:梳理从山谷绵延至社区的绿色通廊,同时构建一个产业与社区一体、实验与体验一体的复合环境。

一条中心轨迹将城市、社区和实验功能整合在一起,承载着未来建造的探索,例如新型材料应用、多样化的公共空间等要素。这条“绿色通廊”把将事物聚集在一起,最终也连接起826全境步道。

在刚刚的步道中,大家看到有许多的断点,本项目这一区域或许是最关键的地方之一。这里的公路并非通过隧道穿越山脉,而是从外面把山“剖开”了,从而造成了两侧生态景观区的分隔与割裂。因此,深圳举办了一场国际竞赛,拟在公路之上修建一座生态游憩廊桥,我们和梓集fabersociety一起参加了这场比赛。

这座桥为谁而建?人类是这座桥的主要使用者,而我们同时也会另为小动物们设置隧道。在桥梁的设计上,我们提出了“翼翼桥”(The Wing)方案,采用轻质覆土与拉索的形式,最大限度减少对环境的影响。这样也可以用同样的资金去做更多的事。虽然并未赢得最终比赛,但此次入围也让我们对人类、其他物种、生态系统的关系有了更深层的思考。

在设计时我们应当留出更多的时间思考,审慎得出结论与策略,因为有时你可能需要返回到最初的原点修正你的方案。

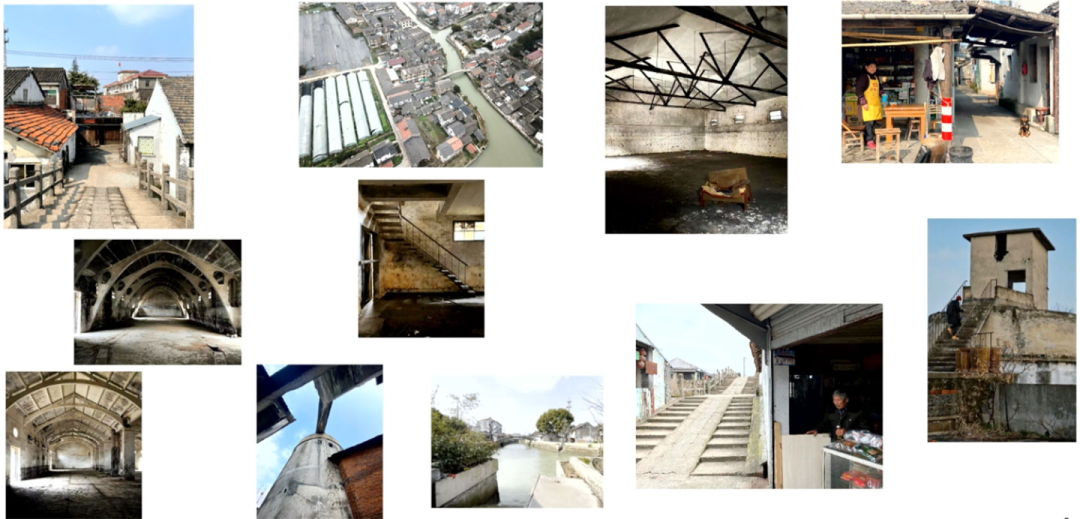

第三个关键步骤“审慎得出结论”,我想用嘉兴的一个乡村更新项目来阐释。这类项目在该地区传统的改造模式中往往倾向于快速拆除重建——当面对破旧建筑时,人们习惯以新代旧,将其作为便捷的解决方案。

通常,人们不会认为那些破败的建筑群具备重要的历史价值。但在细部考察中,我们发现了寻常之中暗藏的江南之美:精巧的混凝土结构、古桥与迷宫般的塔楼自成韵律,展现出独特的空间复杂性。

我们从这种空间特质和一些其他本土案例中获得了启发:与其快速清除旧迹,不如尽可能多地保留并重新评估、利用它。

最终我们选取了七处集体记忆的节点,转化为八大记忆空间——入口广场、桥头乐园、水门戏台、晒谷球场等。既延续场地基因,又承载我们想要重新强调的、过去被隐藏的元素。

我们与杭州的line+团队合作,谨慎地思考如何利用现有结构、如何新增与调整才能激发这一区域的内在活力。改造后的旧仓库蜕变为联合办公空间,一些来自上海的想要体验乡村生活的人们会前来办公。场地中的灯塔式塔楼成为此地的标志之一;内部有着拱形结构的建筑通过滨水面的改造获得新生。

居住、社区与办公功能实现了有机混合,更新后的聚落延续了传统村落的尺度肌理。这种对既有空间的长线思考所创造的场所特质,是推倒重建无法企及的。

在应对问题时,不将解决方案限定在某一固定方向内。项目未来的发展有着不确定性,因此需要为变化留出空间。

接下来我分享伦敦这个历时五年的规划项目,该项目核心在于“弹性发展策略”,避免固化解决方案,始终保持演变的可能性。

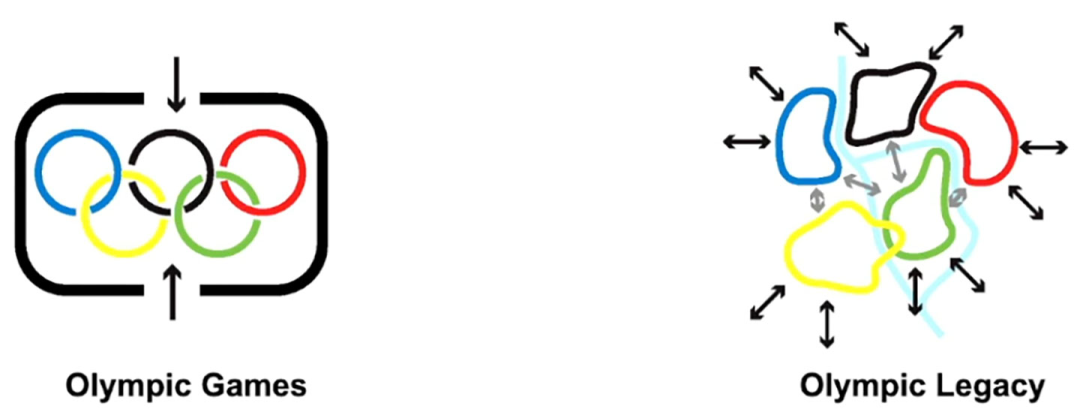

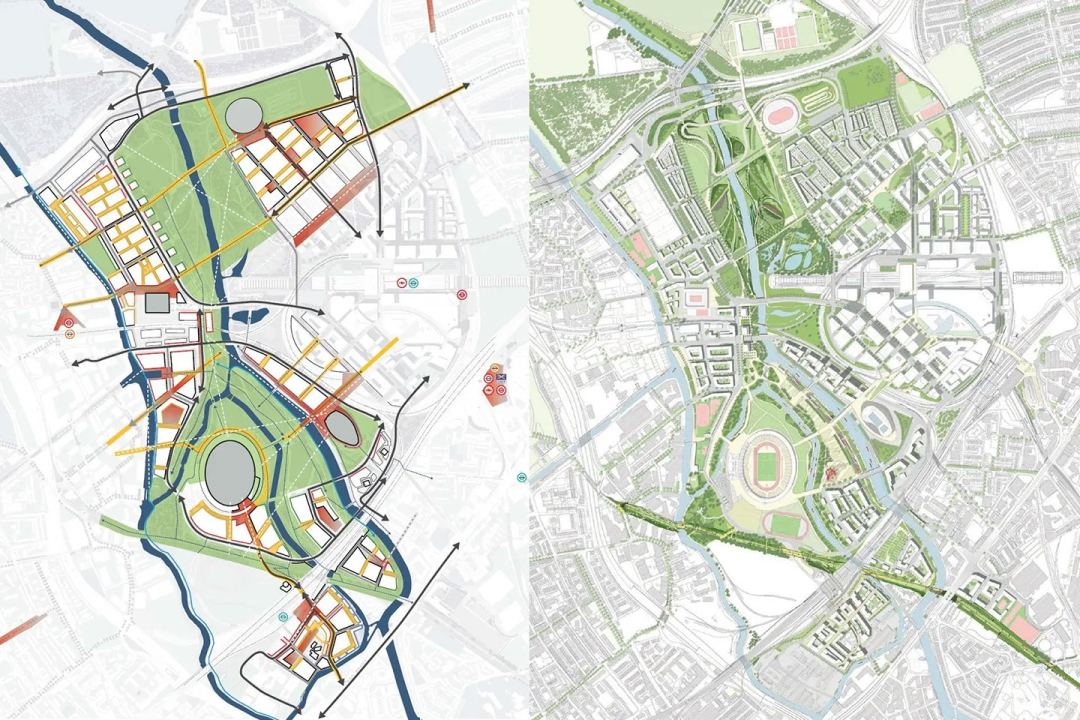

项目基地位于2012伦敦奥运公园,这座曾包含众多临时设施的区域面临赛后转型的挑战。伦敦致力于打造更具可持续性的城市空间,因此许多建筑可在赛后进行拆除。我们受托进行总体规划时,场地尚处赛事筹备阶段。这要求我们同时应对两个完全不同甚至对立的状态:奥运会期间的高安保封闭区域与赛后开放城市空间之间的矛盾。

从一开始,我们就尝试突破传统的规划模式,转而建立“框架计划”。通常的总体规划会详细绘制建筑、道路、绿化等,而我们的规划核心是梳理关键的空间逻辑和连接方式。我们的图示是一种视觉示意,并不是最终的规划方案。

该方案确立了一些核心原则:保留中央公园,划定渐进式开发片区;构建多维连接体系联通周边社区,这也是规划的关键所在。我们无法准确预测未来会发生什么,这种动态发展框架可能需要30—40年的实施周期,为此我们特意避免描绘具体形态,转而通过视觉化方案阐释空间逻辑。

2012年赛事结束后,公园及周边区域发生了巨大变化:临时建筑清除、新的社区落成、部分区域被重新利用。现状与我们当初设想的效果图有着截然不同的面貌。

那么,这个项目的成果如何?首先,我们确定了一个重要目标——公园的设计。这是伦敦近200年来最大的城市公园。其生态培育需尊重自然时序,比如一棵树要花几十年才能完全长成。此外,滨水区的设计则着力缝合城市与水岸的关系。我们还构建出一些公共空间,例如将媒体中心等奥运设施转化为餐厅、咖啡厅等。

值得强调的是,我们并未预先定义所有空间,而是允许部分区域随着时间自然演变。例如,一片看似“野生”的景观实际上是刻意设计的“人工荒野”。十五年前,这样的生态景观并未受到广泛关注,但随着人们对生物多样性和生态系统的认知提升,我们意识到需要这样的空间,为动植物提供自然的生存环境。

这种规划的灵活性也体现在社区建设中。再来看看我们的第一个建成社区,在不到十年的时间里它变得更加开放,绿化也更丰富,建筑类型也在演变。最初的社区沿用传统模式,而后期则采用了更加灵活的方式。例如,在一处办公区域中,允许每家工作室在统一的建筑框架下自行建造办公空间。

更重要的是,我们正在重新思考建筑的功能类型——不再设计只能用于住宅、办公或特定用途的建筑,而是创造更具适应性的空间,使其能够随着需求变化而转换用途。

我们在设计中不仅仅关注建筑,还要将工程、政治、经济等多方面因素纳入考量。

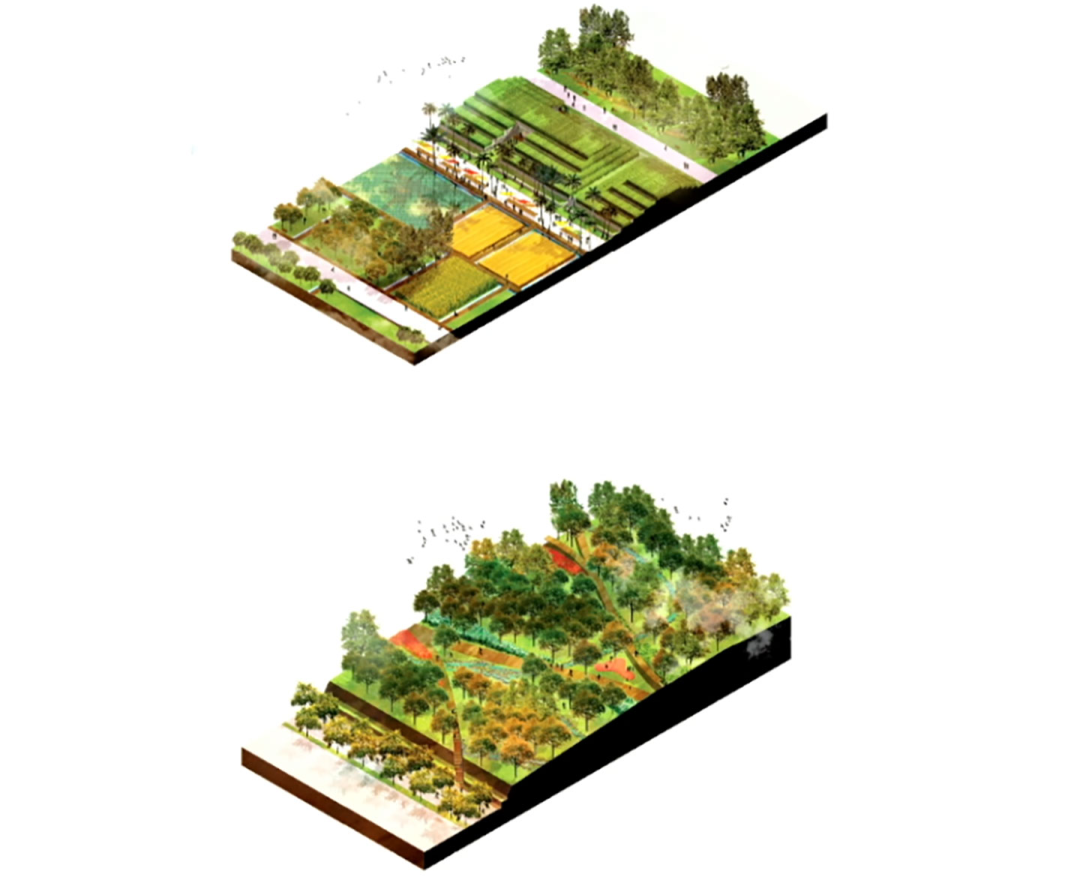

最后要介绍的项目是深圳香蜜公园。它体现了多尺度、多学科整合的“整体设计思维”。项目启动时,这片曾作为市农科中心的场地,隐约透露出深圳在成为“世界工厂”之前的历史印记。场地的整体状态已经逐渐衰败,显得破旧不堪。然而这里的植被状况令人惊喜:相比深圳其他新兴区域,这里保存着大量成熟的树木,有着独特的生态环境。

这个项目是一个竞赛,我们提出了三个核心概念,与伦敦奥运园区遗址规划的设计思路有些相似,但又具有独特之处。首先是“连接”,将场地转化为开放互联的公共空间;其次是“再利用”,最大限度保留、利用场地内已有的资源;最后是“多样性”,构建自然与人工环境相结合的丰富生态系统。

规划方案完整保留了原有果园中的树木,还增加了一些花卉和教育空间,使公园形成不同的层次,最终划分出几个区域:人工景观区、混合区、自然景观区,以及体育运动区。

人工景观区赋予市民充分的自由;体育运动区则是一个有着特定活动类型的场所;而自然景观区是一个“非人类主导”的区域,为动植物保留更多生存空间;“人类”与“非人类”区域之间设置了混合区,形成缓冲与柔性过渡。

另外,鉴于深圳时常遭遇台风,我们重点考量了水资源管理问题,提供临时蓄水空间,并确保雨水能够自然渗透。此外,我们深入研究了植物种类,使用本土物种,强化地域特色和生态连结。

我们希望公园是开放的,因此没有设置围栏,精心设计边界处的空间。例如,利用临近高速公路的土方堆筑形成声屏障;通过地表材质、地面坡度的变换来暗示空间属性转换。

在功能布局上,我们不仅规划了不同的空间区域,还设立了一些“节点”。例如,一座专注于可持续发展教育的图书馆、一座茶馆,以及一座婚礼教堂。这些场所不仅提供特定功能,也成为社区中的地标,让人们能在这里找到归属感。

通过一条穿梭于树林间的小径,人们可以抵达图书馆。在这样的设计之下,人们不能直接接触树林深处的地面,使得自然生态可以自由生长。图书馆不仅是阅读和学习的场所,也成为一个观景点,提供俯瞰深圳城市景观的独特视角。我们希望它能够让人们在此思考人与自然、城市发展之间的关系。

在公园的混合区,我们营造了一种较为精心修整的自然景观;而人工景观区则使用了市农科中心留下的旧元素进行改造;公园的入口原本有一座破败的餐厅,我们对其进行了改造,使其成为迎宾中心;最后是体育运动区,与真正的自然有着一定的距离。

一个高质量的公园或许能够改变人们对城市的认知,并激发他们以全新的方式去使用和体验城市空间。

归根结底,我们是为了下一代而努力。如果我们能够从“自我”走向“自然”,我相信就能为未来的人们留下一个可持续的环境,让他们能像我们一样享受这座城市——并且希望能持续更久。

我的分享就到这里,谢谢大家!

本文文字版权归有方所有,除讲座现场照片外,图片由MLA+亩加提供,版权归原作者或机构所有。欢迎转发,禁止以有方编辑版本转载。若有涉及任何版权问题,请及时和我们联系,我们将尽快妥善处理。邮箱info@archiposition.com

上一篇:周旭宏:为公众设计,建筑师必须重视功能|筑境20周年访谈

下一篇:预公告︱深圳市第三十六高级中学可研设计一体化招标