建筑设计 赵扬建筑工作室

项目地点 云南省迪庆藏族自治州德钦县雾浓顶村

建设时间 2016年6月—2018年11月

建筑面积 1961平方米

撰撰文文 赵扬

“那天,我独自坐在雾浓顶,前方是雪山,后面是我的大大的藏房。想起英国植物学家金敦·沃德(F. Kingdon Ward),他在1913年6月的一个黄昏,就坐在同一个地方,也像我一样向西眺望:

‘我坐在山坡上,当眩目的夕阳被紫色晚霞所取代时,我的视线向西越过湄公河峡谷,直达卡瓦格博神山。我看到碎裂的大冰瀑凝固在陡直的悬崖上。紧挨最大的那道冰川脚下,有几幢房屋散布在皑雪闪闪的阶地上方。’(金敦·沃德,《神秘的滇藏河流》)

季风环绕世界带着雨水多次的回来,花是另一春,树是另一季,青稞是另一茬;将近一百年之后,我在德钦,眺望梅里,背包里是刚签下的合同,不知道是否真的可以在此地呆下去。”

这是乔阳在2010年刚刚建好季候鸟雪山旅馆时写下的《雪山盖房记》的开头。“背包里的合同”签下的就是她眺望雪山时身后那个“大大的藏房”。她说这篇当时发表在Backpacker上的文章带来的丰厚稿费接济了因为盖房子而精疲力尽、弹尽粮绝的她。这个后来在老214国道上闻名遐迩的季候鸟雪山旅馆,就是2018年底开业的梅里既下山酒店的前身。“既下山”从“季候鸟”继承下那个“大大的藏房”,也从金敦·沃德和乔阳的眼中接过那个越过湄公河(澜沧江)峡谷的眺望。

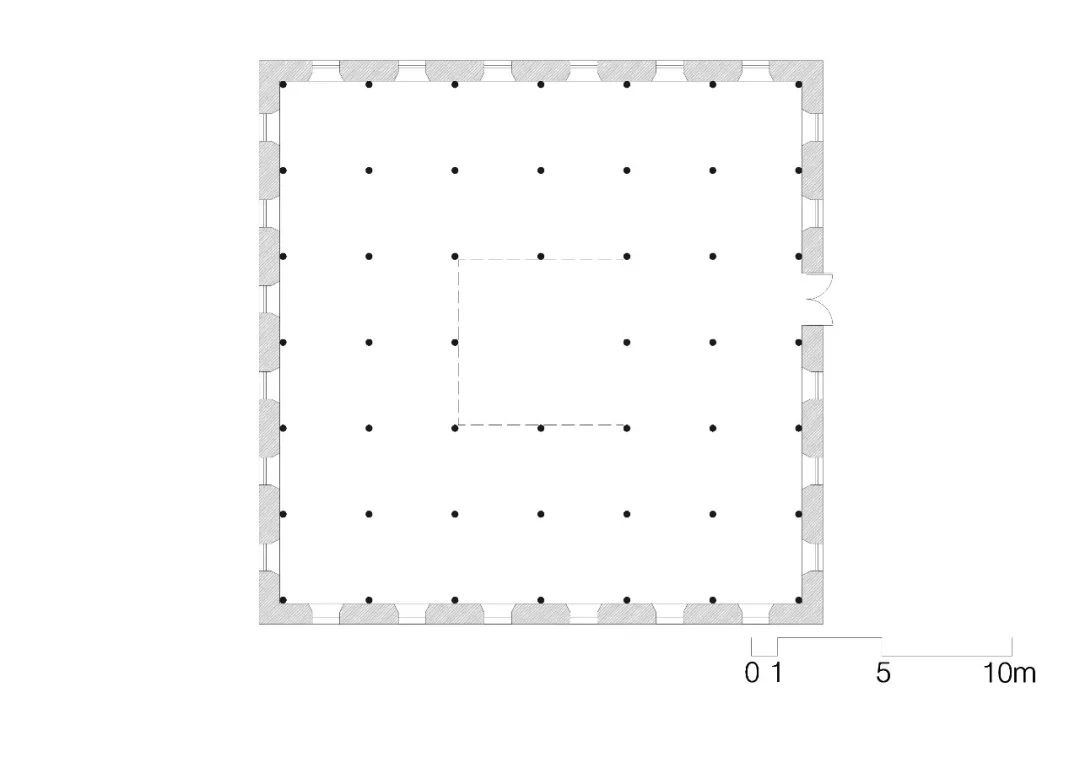

这个“大大的藏房”坐落在梅里雪山景区迎宾台后面的小山坡上,是德钦县雾浓顶村第23户人家。房子的平面是一个规整的正方形,每边六个开间,每个开间3.3米,七七四十九棵木柱的矩阵中心拿掉一棵,形成轴线尺寸6.6米见方的天井。乔阳当初租下它时,这个两层半的木结构建筑已经盖好了两层。在《雪山盖房记》中,我们读到乔阳以田野调查的态度所做的记录:“传统夯土木结构的藏房,以木梁柱承重,以细木棍铺陈梁上,覆以10厘米泥土层,上盖木板为楼面;屋顶则不加木板,用粘土,20厘米厚;四周是独立的夯土的墙体,石脚基础,下约1.1米厚,上三层后逐渐收至0.9米;房间则以木板间隔。”

虽然乔阳和她的设计团队绞尽脑汁想要最大限度地保留原始木结构,但最终还是因为荷载问题、卫生间防水问题、隔音问题,以及最难以回应的消防验收问题,不得不放弃这个木框架,改用混凝土框架结构。但藏房的夯土外墙却万万不能割舍,这就意味着要根据现有的开窗位置来设定平面的轴网和层高。记得第一次看到“季候鸟”的施工图,我特别不能理解,为什么一个混凝土框架建筑的柱距只有三米多?极大地限制了改造的自由。读了乔阳的盖房记才明白,原来这个混凝土框架基本上继承了原来木框架的柱网,并保留了原来天井的位置。三米三的柱距虽然太密,但减小了梁柱的结构尺寸。牺牲了平面的自由,换回一点剖面上的空间。

五年前的春天,乔阳和先生许路带着我跟老赖从大理驱车前往梅里,考察并商议把“季候鸟”改造成一个度假酒店的可能性。那是一次令人难忘的旅程。乔阳在飞来寺经营酒吧多年,对香格里拉地区的近代史和风土人情如数家珍;许路本来是在厦门研究海洋史的学者,因为要帮乔阳经营旅馆,还要在海拔3550米的雾浓顶带孩子,就顺带把他那人类学的目光深情款款地投向了云南的藏区。夫妇二人就像一本香格里拉地区的人文地理辞典,跟他们跑这一路,才大致领略到这清旷风景背后的壮阔时空。他们对沿路的气候与地质、物种与物产、宗教和族群诸方面的因果关系的理解,不断地把我从习惯性的借景抒情中拽出来。他们身上有一种经典的“旅行者”素质。这种素质让我想起从大航海时代的探险家直到二十世纪初深入横断山脉与西藏腹地的博物学家和传教士身上那种传统。他们旅行和生活的目的是要“求知”,甚而至于“求真”,不是把蒙昧的心寄托于一个虚妄的“诗和远方”,自我陶醉且安慰而已。

夫妇二人建造并经营这个雪山旅馆的历程可谓筚路蓝缕。但受限于当初对酒店空间设计的有限了解,以及面对各种现实条件的无奈妥协,“季候鸟”的确有太多需要改进的地方:考虑到夯土墙的耐久性,乔阳最后在这个大藏房的外墙上抹了一层水泥,并用涂料喷成一个沉闷的熟褐色,辛辛苦苦保留下来的真夯土就这样化妆成假夯土,好不冤枉;进入旅馆门厅,黑洞洞的没有光线,餐厅布置在首层北侧,幽暗阴冷;重要的客房虽然能看见雪山,但本来不大的窗洞被白色的塑钢窗一分为二;三楼的酒吧虽然直面雪山,但却用一个颇为荒疏的露台来接引雪山胜景……

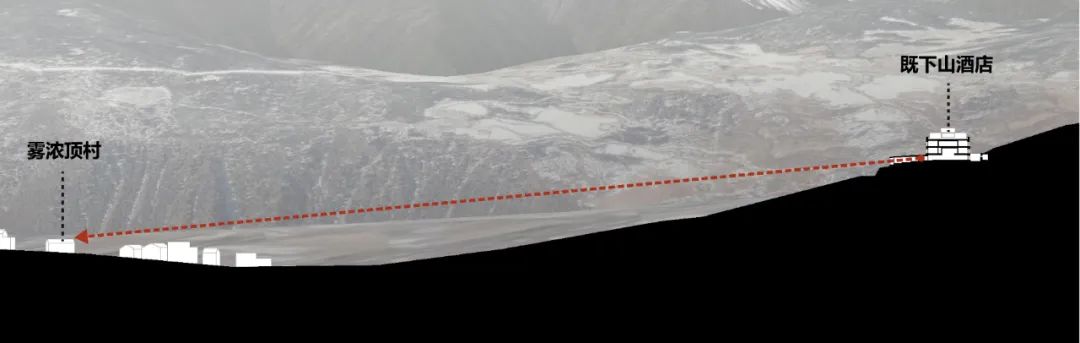

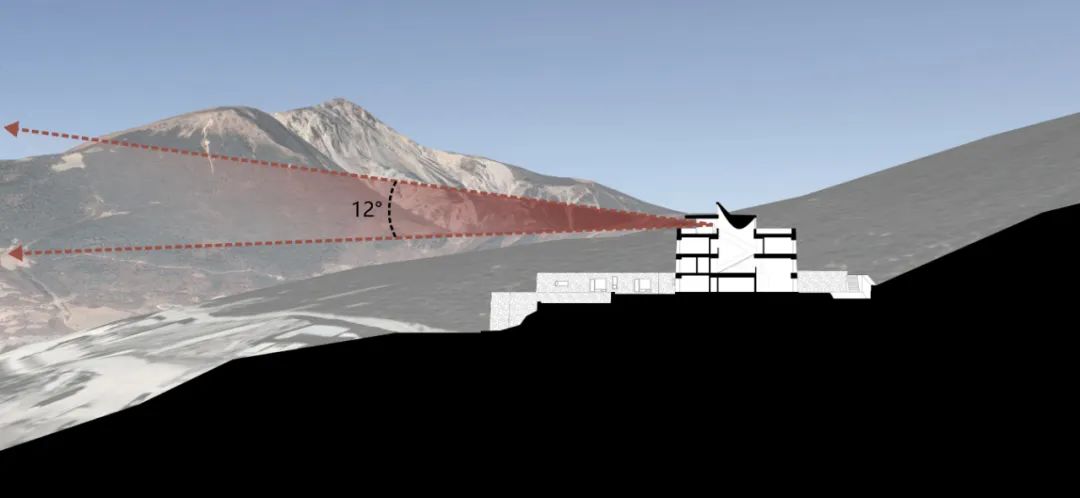

“季候鸟”的露台一直被户外摄影家们评为拍摄卡瓦格博的最佳位置。简单分析一下,也不无道理。首先,卡瓦格博虽然有接近7000米的海拔,但从直线距离20公里、海拔3600米的“季候鸟”露台望过去,山体和冰川都妥妥地安放在静视野中段的舒适区内。第二,十三峰南北浩荡绵延30公里,但从“季候鸟”看过去,这个画幅也没有超出60°的标准水平视域,而且大藏房的坐向为正南北偏西10°,这几乎跟梅里十三峰的走向平行。也就是说,当我们在露台上凭栏时,视线自然垂直于横亘在峡谷对面的山脉,而卡瓦格博几乎就位于视野正中略微偏右的位置。这种程度的恰到好处,说它是天造地设也不为过。

本来就是被请来改变现状的建筑师,按理说我不该有什么失望。但乔阳告诉我这个大藏房的基本轮廓不可以改变,否则就超出了宅基地的范围。而大藏房所在的这片台地,分明就是当初房东为了建房方便,砍削山坡原始地形的结果。北侧和东侧都是生硬的挡土墙,根本照顾不上建筑和地形的关系。当时刚刚开工的大理古城既下山酒店也是经历了各种匪夷所思的掣肘,我不由得抱怨,为什么老赖交给我的项目都如此硌硬,“依山就势”、“顺理成章”从来于我无缘呢?!

老赖进一步勾画他的愿景。首先,改造后的酒店必须做到全年营业(当时的季候鸟雪山旅馆因为德钦地区的冰雪天气,从11月初到翌年三月都是歇业的);第二,作为度假酒店,客房要加大,客房数必须数要增加,否则账算不过来;第三,公共空间要扩大,并要更加丰富完备;酒店的设备设施标准必须整体提升,舒适度必须有明显改善。等等,等等……

说实话,即使放到现在来看,极致目的地的小型精品度假酒店从来没有标准和套路可循。虽然改造的自由并不多,现状似乎也摸不到可以直接借力的线索,我还是被乔阳的诚恳和老赖的乐观打动了。尤其是乔阳和许路让我感受到这个项目背后那个宽阔而深远的背景。“季候鸟”这颗貌似不着调的种子,还真不能小看了它。

设计动笔之初,我们一致认为最大的难度在于冬季运营的舒适性。因为德钦地区昼夜温差极大,大藏房虽然被夯土墙包裹,中心的天井却暴露给室外。清晨爬到三楼露台上去看“日照金山”还是需要极大热情的。我于是联想到沿路在迪庆地区看到的用玻璃温室嵌套的新式藏房。利用香格里拉地区冬季日照时间长的特点,温室里白天储存的辐射热到了寒冷的夜晚可以温暖周围的房间。

那个夏天正好赶上老赖和乔阳要在大理的民宿大会上为这个项目做众筹,我就画了一张草图来表达这个为大藏房罩一个玻璃温室的想法,没想到还吸引了不少投资。当时觉得这个大温室的策略有诸多优势:首先,温室内部四季如春,因为玻璃罩子内部的空气是流动的,即使是朝北的客房,也可以分享热度。第二,玻璃罩子和夯土墙之间可以设置错落的客房阳台,这是亲近风景的独特体验,同时还可以种植各种花草(乔阳和许路都跟我提到横断山区的各种美妙植物,希望新的酒店以此来体现地域特征);第三,这是一个轻钢结构的玻璃罩子,虽然超出了宅基地的轮廓,但却没有永久建筑的嫌疑。总之,这张一蹴而就的草图竟然成为让各方坚定信念并达成协议的契机。

随着转让协议的签订,众酬资金的落实,2015年秋天,项目正式启动了。我们又一次意气风发地从大理奔赴梅里,打算在现场跟甲方团队一起验证这个思路。当讨论深入到现实层面的时候,我才发现这个大温室有些站不住脚了。首先我们没有足够的预算来实现一个可以精确控制微气候的温室,“春暖花开”只是我的想象,我连验证这个想法的技术条件都没有。而且,当我站在雾浓顶村的青稞地里望向“季候鸟”时,就更不安了。这个“大大的藏房”的确是雾浓顶村最大的单体,而且还独踞一片显眼的高台,它毫不妥协的体型已经过分醒目,如果再向外offset一个玻璃罩子,就更显比例失调了。

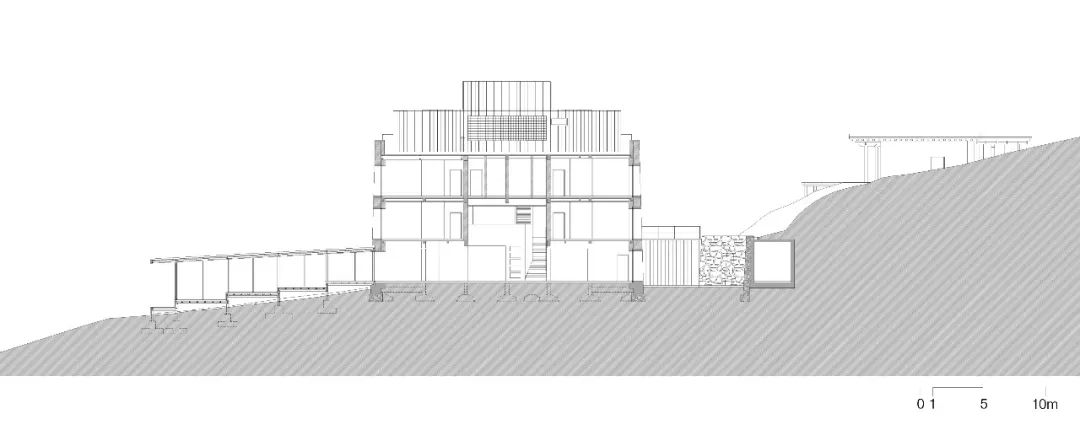

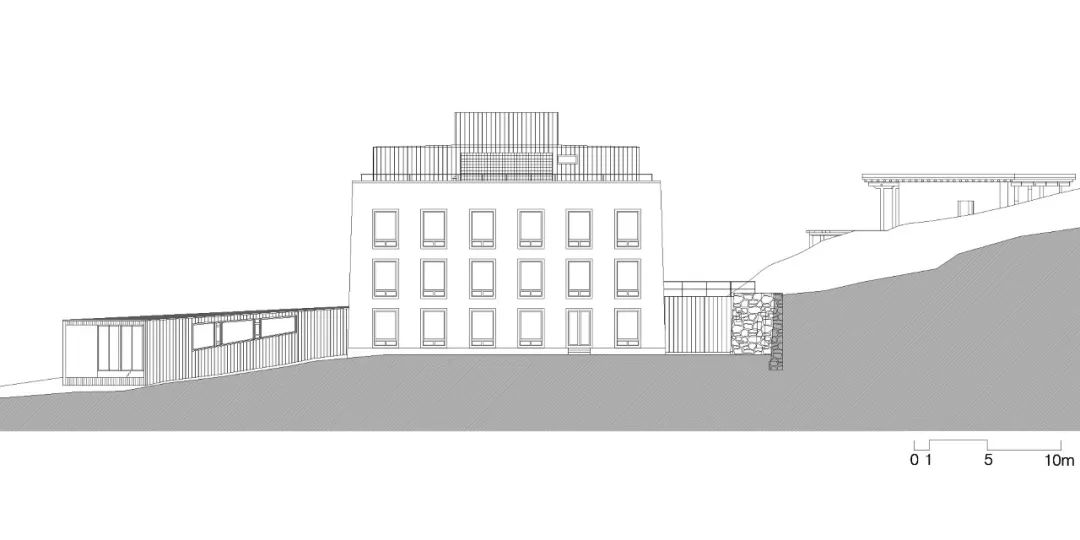

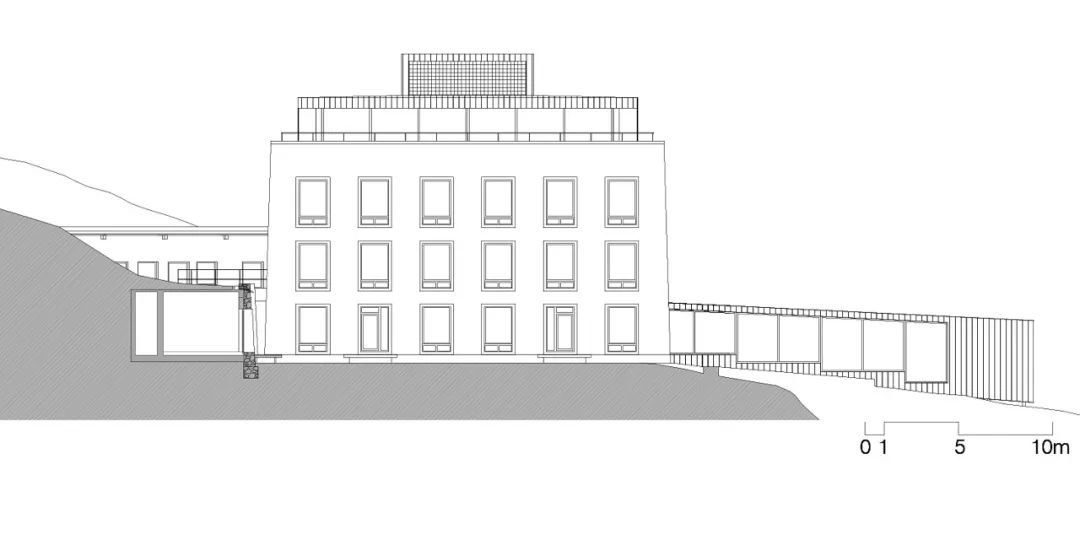

真正的突破还是从场地策略开始的。因为大藏房使用面积明显不够,就得想办法挣脱这个大方墩儿封闭的格局。大藏房西侧直面雪山主景,不能有任何遮挡;场地东侧是入口庭院,需要落客泊车;场地北侧紧靠山体;只有大藏房南侧有一片缓坡,顺着这片种满青稞的坡地望下去,几乎完美地俯瞰着恬静安详的雾浓顶村。那几日住在“季候鸟”,每天早上穿着羽绒服去一层北侧的餐厅吃早饭,让我彻骨地认识到一个能迎接朝阳的餐厅是多么必要。我于是想到如果能从大藏房南面探出一个朝向雾浓顶村的餐厅该有多么完美。这个田园牧歌式的传统村落正好可以平衡神山圣景的出世与庄严。而且这片场地东、南、西三面开敞,可以迎接从东面山头探出的第一缕阳光所携带的新鲜热度和可爱色温,对我这样一个金牛座而言,这是比“日照金山”更值得感恩的慰籍。

我当然知道这是超红线的做法,就跟老赖和乔阳商量说把这个餐厅做成轻钢结构,用尽量少的点式基础来支撑,尽可能少地硬化土地,给人一个临时建筑的印象。甲方团队很快认可了这个提议。我于是又得寸进尺地冒出第二个想法。上文提到,大藏房所在的平地是砍削山坡得到的,砍削后暴露出来的土坎只有靠近入口庭院那部分用毛石挡土墙做了遮挡,土坎向西延伸,跟大藏房之间间距越来越大,都是砍削后未经处理的裸露土层,全靠地表密实的灌木林固土,才不至于在雨季塌落。但这毕竟是侥幸的。我于是提出适当开挖修整土坎,利用大藏房西北侧和山坡之间的空隙增加几间客房。这样的加建如果以防止滑坡的岩土工程作为借口,是不是也可以暗渡陈仓呢?

有这样两个场地策略作为设计思考的着力点,我们很快就发展出第一轮方案。从2015年11月底的模型上可以很明显地看出三个主要的加建动作。首先,大藏房南立面探出一个玻璃盒子,也就是面朝村庄的餐厅。餐厅的地面延续了大藏房的室内标高,自然形成从坡地上架空悬挑的姿态。结构也只需要从两个放大的点式基础伸出V形柱支撑,对场地的干预很小,V形柱形成的架空还有一种极地科考站的意向。其实考虑到在高海拔地区施工的难度,我也希望这个酒店的改造能像科考站那样尽量采用预制和装配的方法,缩短现场施工的工期。于是模型上紧贴山坡加出的两间“山房”也是用钢结构配合幕墙立面来表达的;大藏房的天井和三楼的转角露台也如法炮制,被玻璃幕墙罩成室内,把观景露台直接变成雪山酒吧。

大藏房本身会成为主要的客房区,这一点没有悬念。所以方案设计初期还是着力于推敲三个主要加建动作的姿态。从2016年2月初的模型上看,设计思考已经有了进一步的调整。首先,那个悬挑在坡地上空的长方形餐厅被我们调整成一个喇叭形,喇叭嘴插入大藏房的一个略微放大的窗洞,喇叭口朝南,空间面向雾浓顶村逐渐打开;从剖面上看,我们改变了餐厅悬挑的姿态,把餐厅内部地面设计成跟这片坡地完全吻合的阶地形,这样,整个空间的向度就跟雾浓顶村完美锁定,每一级阶地上的餐桌都能直接观赏到雾浓顶村的景观。从形体外观上看,这个三角形的餐厅跟大藏房的关系相对独立,更好地维护了大藏房单纯的形体印象,也为后来在材料上进一步强化新旧关系埋下伏笔。

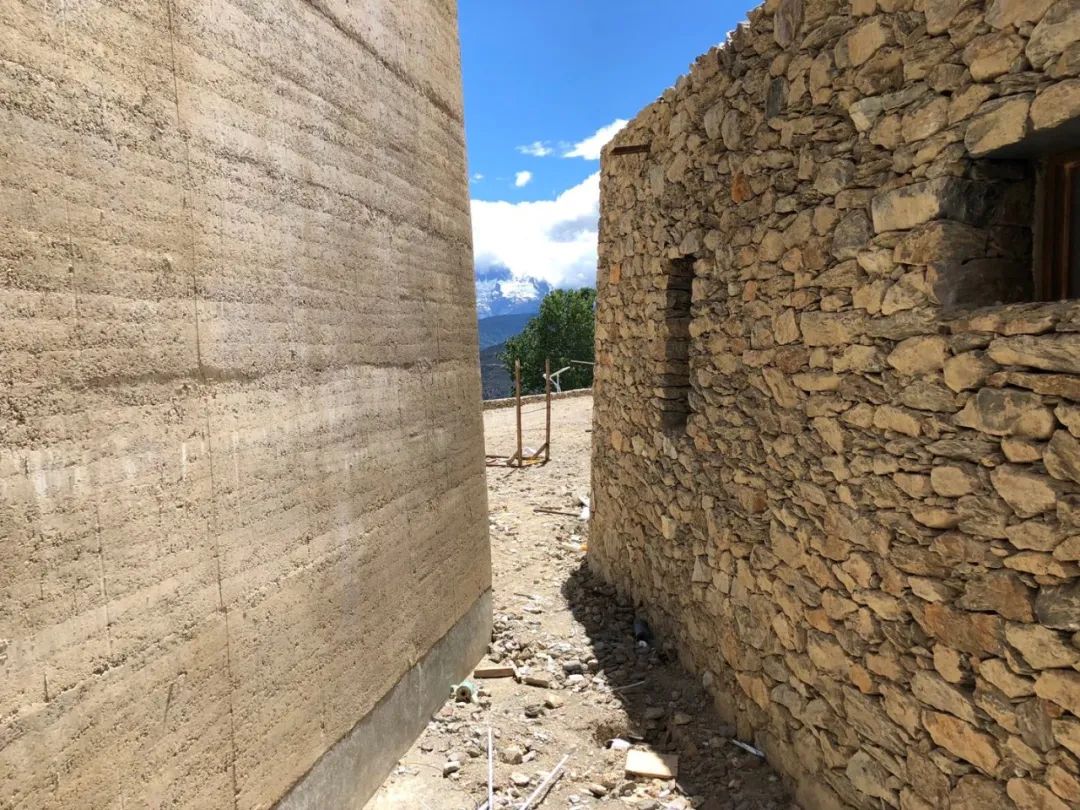

为了把北侧山坡部分的加建更好地隐蔽起来,我们决定把“山房”改成混凝土结构,让“山房”空间和形体完全嵌入山体。立面也因此伪装成毛石挡土墙,采用雾浓顶村最简易常见的砌筑方法,同时把幕墙立面改为石墙上大小不等的开洞。毕竟山房和大藏房首层的开窗距离很近,这样的调整更好地保证了私密性,用挡土墙定义的场地边界也显得更自然一些。

观景虽然是雪山酒吧这个空间的目的,但是国道上的大卡车就在眼皮底下驶过,视域里的前景并不完美。第一轮方案里幕墙尺度过大,画面没有边界,就觉得需要用框景的手段把一个水平延展的画面裁切出来。第二轮方案中,我们用一个悬挑出南立面的长条形盒子来呼应面朝雪山的水平向框景。从材料关系上考虑,恢复大藏房的夯土外墙是众望所归。餐厅和酒吧从形体上已经跟大藏房形成了泾渭分明的新旧关系,我们就尝试用耐候的黑色碳化木来包裹立面,强化跟夯土墙的对比。

2016年春节前,方案做到了这个程度,各方皆大欢喜。但是春节度假回来,我就有些犹豫了。那个漂浮在三楼的酒吧,越看它越可疑。这个用碳化木板和玻璃幕墙包裹起来的包豪斯盒子表面上是有了防御极端天气的合理姿态,但如果考察一下香格里拉地区的乡土藏房,会发现,这里虽属藏区,海拔也超过3000米,但从气候和生活方式上看,横断山区还是更像云南。与拉萨、甘孜、日喀则等核心藏区的藏房不同,这里的藏房都有坡屋顶。中甸地区的藏房是用三面夯土墙包裹的独栋木结构建筑,朝向东南面的木结构裸露出来,形成面对庭院的柱廊。屋顶的坡度和挑檐的深度说明雨季降水量也颇为可观,裸露的柱廊形成的灰空间会让我联想起大理白族庭院里、柱廊下,空气、阳光的感受和与之相应的生活方式。雾浓顶村的藏房没有中甸藏房的气派,但基本延续了三面土墙,木结构朝向庭院和露台开敞的格局,正房也是坡屋顶的。从当地乡土建筑的特点可以看出,建筑室内外之间,还是有一个灰空间的存在。虽然上文提到“季候鸟”的露台有些荒疏,但露台上的雪山毕竟没有被“扁平化”成一个简单的框景,我们是可以走到自然中去的。

记得2015年春,第一次去“季候鸟”的路上,乔阳特地安排我们认识了“松赞”品牌的创始人白玛多吉先生。当时他说的一句话让我记忆犹新,他说他反对表演性。我当时就觉得深有共鸣,只是好像没他那么坚定。那一路我们走访了松赞绿谷、松赞奔子栏和想象中的对手——松赞梅里,回程绕道维西,又体验了松赞茨中和松赞塔城。一路看下来,我是深感佩服的。这个扎根在香格里拉藏区的酒店品牌跟这片土地水乳交融,它让客人体验到的是那个还没有完全消失的传统生态中生活的秩序感。一切都是适度的,所有的分寸都是精神教养的折射。优雅坦荡、落落大方。甚至让我感到有些自惭形秽,我们这个被消费时代所裹挟的行业,捧着现代主义那点可怜的形式家底,在一个内心健全的古老文明面前,其实是有些无知甚至野蛮的。这也不由得让我思考,在这片被精神生活的灵氛所滋润的土地上,我们这些浑浑噩噩的外来者,是不大可能随心所欲而不逾矩的。卡瓦格博是藏区八大神山之首,想当年中日联合登山队在这里全军覆没。在这片土地上做事情,即使借不来信仰,谦虚当是一切行为的救赎。

第二轮方案中那个漂浮的黑盒子还是刻意了。说不上是“炫技”,但有“手法”嫌疑。这点小聪明在神山面前还是显得寒碜。我于是对方案做出了一个比较大的调整:把大藏房的三楼露台也用夯土墙包裹起来做成客房,让大藏房呈现出一个更简单直接的立方体“完形”,然后把酒吧放到三楼屋顶上,用水平延展的挑檐覆盖一个南、西、北三面都透明的空间。这样就取消了上一轮方案的“构成感”,还大藏房一个憨直的素面朝天。

虽然建筑因此增高到四层,但因为酒吧的檐口都是从夯土墙的外轮廓往回收的,层高也压得比较低,从国道上看过去反倒更低调内敛了。酒吧的檐口和露台的栏板限定了雪山水平长卷的上、下边界,基本上可以比较有效地截取从中景的飞来寺到十三峰远景的理想画幅。画面没有设定左右边界,取消了框景,视线在完成对雪山的凝视之后会跟随天际线向南北两侧自然转移。南面的视野被东南方向高起的白马雪山自然兜住,把视线导向澜沧江下游方向60公里之遥的碧罗雪山。酒吧北侧看出去是大藏房背后青翠的山坡,投向远方的视线又被拉回到近处。酒吧室内外之间用大尺度的提升推拉门作为气候边界。即使是在冬季,中午到下午阳光和煦的时段,推拉门都是可以打开的,这个酒吧因此也可以变成一个放大的灰空间来使用。

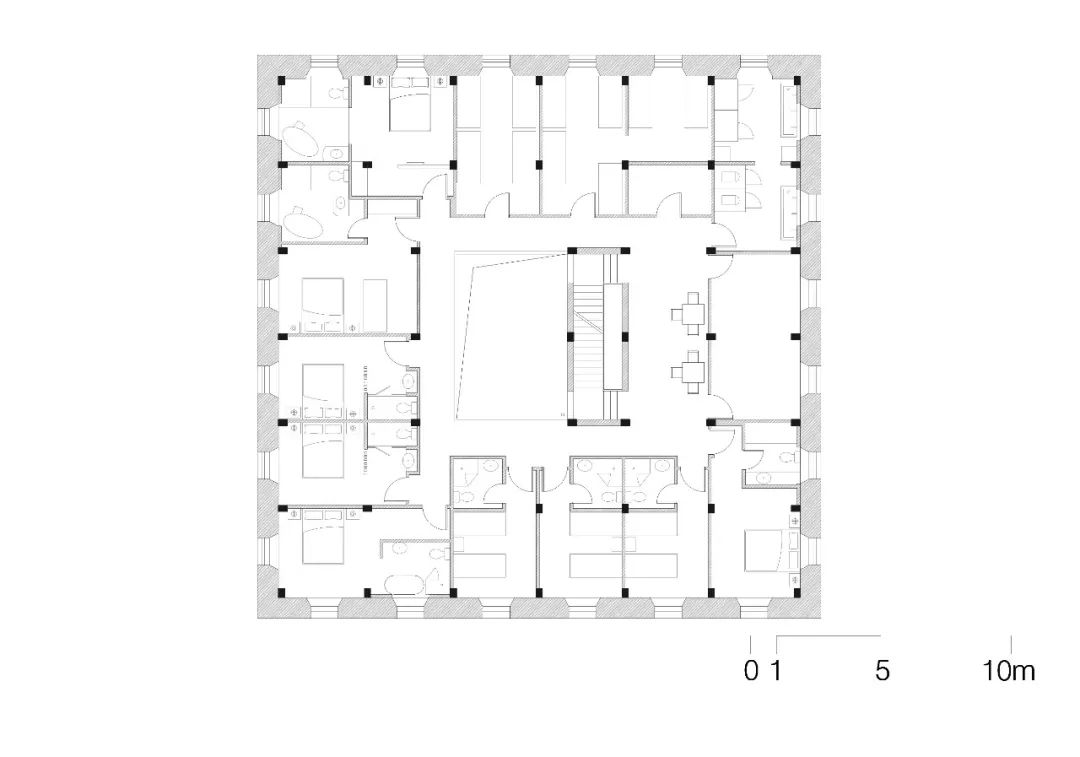

设计进行到这个阶段,建筑对外的姿态基本确定下来。接着就得在大藏房内部动刀子了,这也是整个设计中最难拿捏的环节。上文提到,大藏房进深20米,平面中心原本是一个天井;“季候鸟”的改造是在天井东侧安排了楼梯,并围绕天井设置了通往客房的廊道,这个被混凝土框架确定的现状,难动大局。我们的改造是在三个方面的考量和权衡中完成的:第一,改造后的中庭仍然是动线的核心,但这个向上通往雪山、向下连接大堂的主楼梯务必让人产生攀爬的愿望,因为即使不考虑高原反应,酒店的客人都是习惯乘电梯上楼的;第二,因为落客庭院在东,酒店的大堂也只能安排在这个方位,但这个区域对外没有景观,而且因为后山对阳光的遮挡,大部分时候都比较昏暗。如何改变困局并提升大堂空间的愉悦感呢?第三,因为上文提到的冬季保温问题,天井必须封闭成一个室内的中庭。但是这个位于平面最深处的中庭,光线又从哪儿来?

2016年3月的工作模型反映了几个逐渐成形的设计决定。首先,为了改变大堂幽暗压抑的状态,我们打掉了这个部分二楼的楼板,改善了大堂进深和层高的比例关系,并争取到四个朝东的窗洞;然后,考虑到四层高的中庭过于高耸,就把中庭部分的地面抬升到第二层,并把这个空间当作图书馆使用(这也是酒店最初的设想,乔阳希望在这里收藏关于香格里拉地区的人文、地理、地方志和其他相关文献)。最后用三段直跑楼梯把地面层的大堂、二层的图书馆和四层的酒吧连接起来。这三段首尾相接的直跑楼梯是通往雪山酒吧距离最短、转折最少的路径,也是形式上最凝练的表达。从二层到四层的两段楼梯用实体栏板隐藏了支撑楼梯跨度的钢结构,在中庭的东西两侧凌空斜跨,几何的抽象感让这两段楼梯从日常性中抽离,又在纪念性中凸显,一个天光下通往雪山的天梯,隐喻着一段浓缩的“朝圣”之旅。

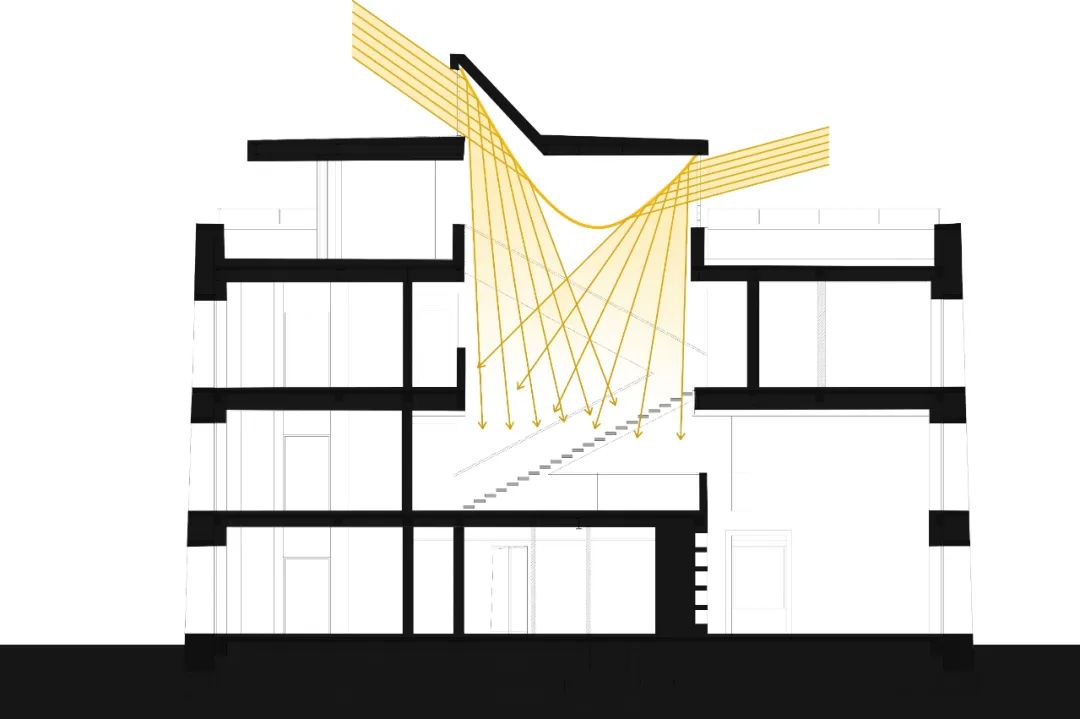

最初的设计是用带状天窗引入光线,天窗下裸露的木梁是为了保留一些传统藏房的联想。但我还是觉得这样的中庭有些空洞苍白,光线进入的方式也不理想。毕竟这个中庭有三层高,与它的平面尺寸相比,是很深的。正午时分的太阳大概可以把直射光投入中庭底部,但其他时候,光线是下不来的。如果希望从中庭上空采集到的天光能够在一天中大部分时间里照亮中庭和图书馆,甚至还能照顾到一楼的大堂,采光方式必须调整。

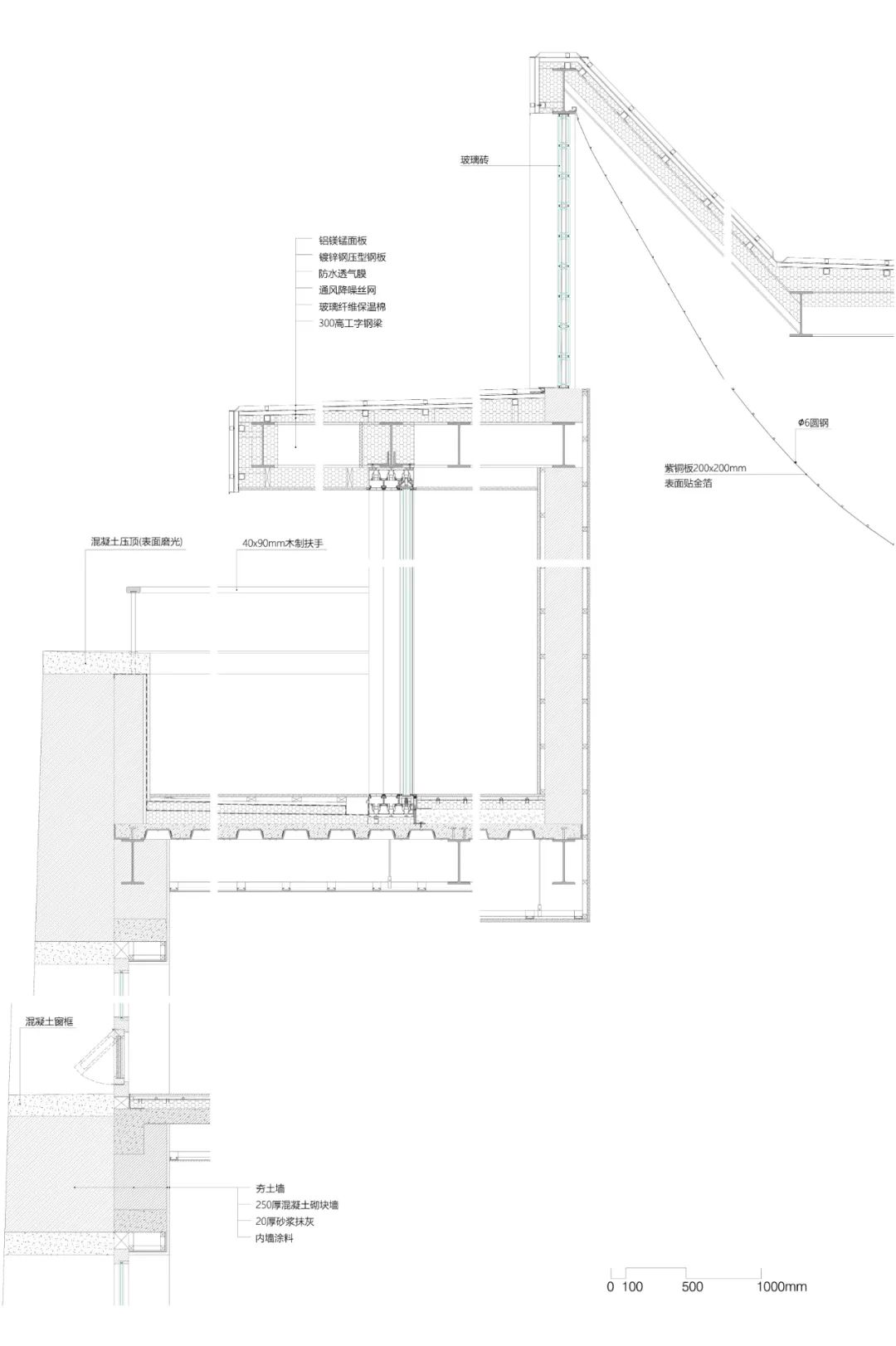

与天窗相比,高侧窗的光线相对均衡,而且可以避免正午的眩光。正好中庭顶部的东墙外是屋顶露台,这面白墙如果打开就能引入早晨和上午的阳光;那下午怎么办呢?中庭朝西的一侧虽然可以跟酒吧联通,但酒吧深远的屋檐遮挡了直射阳光,间接散射过来的光线是远远不够的。于是只好突破屋顶再向上探出一个朝西的高侧窗,同时用一个曲面的顶棚,把从两侧进入的光线反射下去。曲面可以把直射光扩散开,这样可以保证中庭的光线均匀而柔和。高侧窗用玻璃砖砌筑,玻璃砖也可以进一步起到折射并柔化直射阳光的效果。

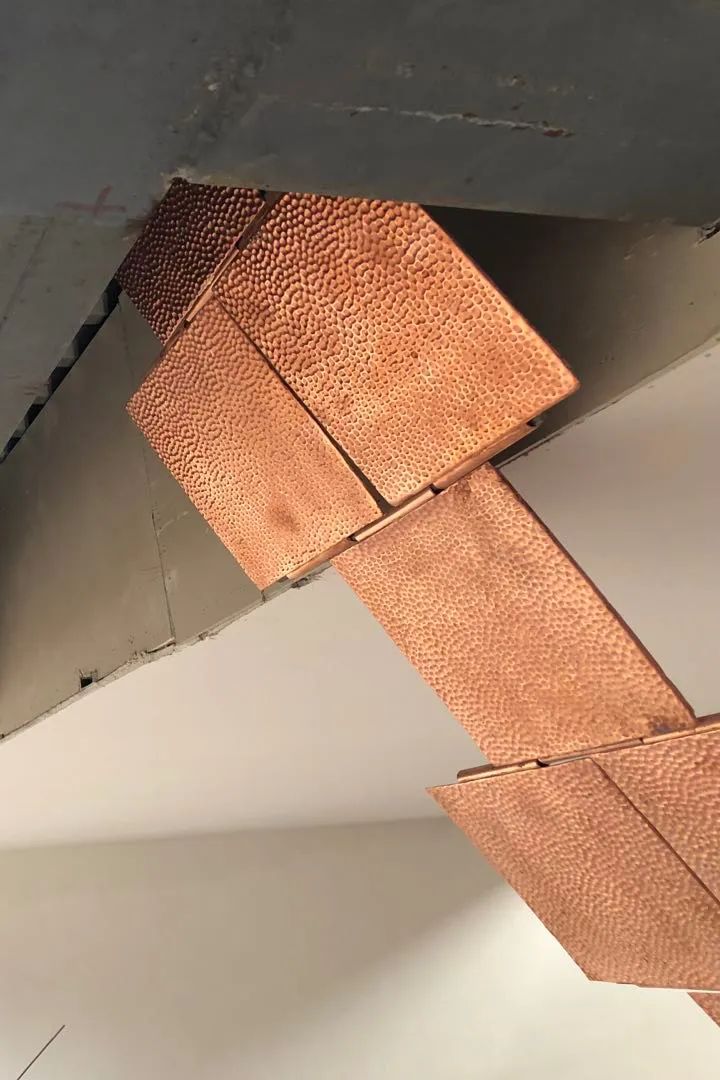

这个曲面顶棚西高东低,从剖面上跟最后一段“天梯”倾斜的趋势正相吻合。我希望这个曲面给人柔软悬挂的印象,而不是一个僵硬的造型。再加上对反射效果的考虑,就想到用若干铜板串接成一张靠重力自然悬垂的“挂毯”。正好大理旁边的鹤庆就以加工手打铜银的工艺闻名,跟工匠交流后,我们决定用1364块20厘米见方的铜板错缝串接成一张54.6平方米的“紫铜挂毯”,悬垂于两端高侧窗的顶部。手工打制的铜板表面有密集的凹坑,这也是为了进一步把透过玻璃砖的光线散射成一个光晕的氛围,尽量避免在中庭室内形成明显的亮斑。

2016年秋天,我跟老赖从梅里既下山工地回大理,路过奔子栏附近的东竹林寺。一行人下车拜谒,为工程祈福。看到阳光下熠熠生辉的大殿金顶,我半开玩笑地跟老赖说,要不把那些铜板都镶上金箔吧!我虽然对于建筑材料没有偏见,倒也未曾想过自己的建筑用得上黄金。后来在离开寺院的车上,我越想越兴奋:在藏区,黄金一般会被用于宗教场合,比如寺庙的屋顶或者大殿的佛像。它并不直接代表着世俗的荣华富贵,而是对精神信仰的供奉。我本来就有点担心经紫铜反射的阳光色温会不会有些奇怪,而且时间长了,紫铜表面的光泽会因为氧化而黯淡下来,但金子是不会变色的。如果用镶了金箔的顶棚来反射阳光,中庭该是通体光明。

其实千里迢迢地来看卡瓦格博,就是朝圣。从这个意义上讲,这个酒店就是为朝圣者准备的,它的真身是供奉神山的庙宇,酒店只是化身,它要影响朝圣者面对雪山的姿态和心态。在金顶的光芒下攀爬天梯而接近雪山就是一种仪式,经历了这份庄严再看卡瓦格博,面对雪山的凝视就不再只是一个“国家地理”式的眺望了。

上文提到,恢复大藏房的夯土墙是众望所归,但现状的夯土墙满足不了未来酒店的使用要求。首先窗洞太小了,而且,如果只是简单剥掉了“季候鸟”外墙那层水泥饰面,乔洋当初碰到的问题仍然存在,用当地乡土做法完成的土墙强度不够,容易剥落,我们改造后的方案也没有设计保护墙体的屋檐。最后跟施工方商议的方法是拆除并回收现状夯土墙的泥土,内部结构改造完成后,再掺入适量水泥和固土剂重新夯一遍,相当于把夯土墙当作一件羽绒服套在已经用混凝土砌块填充过的主体框架结构之外。这样的夯土墙当然就不再有透气效果,但强度和耐久性都明显提高。

新外墙的难点在于窗套,当地藏房的夯土墙上都是木窗套,所以窗户尺寸不可能扩大太多,而且时间长了窗套的过梁都会产生明显的挠曲。客房因为观景的需要把窗户扩大到1.5米宽,远远超出了传统木窗套的跨度极限。我们于是决定用现浇混凝土来制作窗套。每一层的窗套浇筑完成后再夯制土墙,夯到上一层窗洞口底部时,停下来制作上一层的窗套。如此往复,直到最后用混凝土压顶覆盖酒吧露台一周圈儿的矮墙。这些混凝土的窗套和压顶最后都打磨成磨石的表面效果,细腻光滑的窗套跟粗粝的夯土形成别致的反差。为了让客房的景观不受干扰,我们把窗户的开启扇设计在每扇落地窗的底部。老榆木制作的窗框因为混凝土窗套的保护也规避了变形开裂的后顾之忧。

紧贴后山的“山房”立面用当地常见的毛石挡土墙饰面,其色调基本和山坡融为一体。为了让餐厅和雪山酒吧的屋面看上去尽可能轻薄,跟大藏房厚重的外表形成对比,我们最后决定用铝镁锰合金板来包裹这两个空间的外皮,包括屋顶和立面。这样省去了屋面额外的防水处理,合金板的背面也便于粘贴保温材料,同时也使这两个明显加建出来的空间更有临时建筑的感觉。

这个不到2000平方米的建筑,材料做法那么复杂,施工过程也相对粗放,其实对于建造质量我一直不太放心。然而试运营的第一个冬天过去,老赖跟我反馈说,酒店的冬季使用特别温暖,客房的保温效果更是无可挑剔,之前最担心的中庭冷凝水问题也并没有发生。我对于运营效果最大的顾虑这才烟消云散。

2018年夏天,甲乙双方又一次从大理翻山越岭去梅里处理现场问题。那时候白马雪山隧道已经开通,以前绕道雾浓顶通往德钦的老214国道上车辆已经稀少。山谷寂静,只有下午的阳光在林间闪烁,一路尘埃落定的感觉。当越野车拐过雾浓顶村最后一个弯道,逆光下几近完工的既下山酒店从路边种满青稞的土坎上露出半身的时候,我竟意外的感动,也终于彻底的释然。眼前这个面对卡瓦格博的建筑,它的姿态没有错。它本身就像一个孤独的朝圣者,虔诚,忘我,心无旁骛。目光凝视着前面的神山,那个探出屋顶的天窗就像合十的双手,顶礼圣境。

2016年夏天,当我从巴瓦的灯塔酒店那个神话寓言般的楼梯间迈入大堂敞厅,逐渐接近轴线尽头那两把其貌不扬的木椅的时候,就感受自己已经很久很久没有像当下那样跟世界紧紧地连为一体了。那隔着小木桌子对坐着的并不在场的两个人,任何人,都不是这个世界的陌生人。

老赖给既下山编的文案——“抵达内心的边境”,没有挑明。这个“边境”不是从里向外去抵达的,而是从外向里。真正的朝圣,真正的旅程,也都是这个方向。

2020年3月,大理山水间

完整项目信息

项目名称:梅里雪山既下山酒店

业主:行李旅宿酒店集团

建筑师:赵扬建筑工作室

建筑设计团队:赵扬、王典、李乐、David Dufourcq、白皓文、丁香、张楠、周怡静

室内设计:谢柯(尚壹扬)

结构设计:马智刚

机电设计:北京卡林建筑设计有限责任公司

项目地点:云南省迪庆藏族自治州德钦县雾浓顶村

设计时间:2015年10月—2016年5月

建设时间:2016年6月—2018年11月

总建筑面积:1961平方米

本文由赵扬建筑工作室授权有方发布。欢迎转发,禁止以有方编辑版本转载。

139****3701

5年前

回复