11月6日,上海当代艺术博物馆(PSA)2019压轴建筑双展:“让·努维尔:在我脑中,在我眼中……归属……”与“穿越建筑:戈登·马塔-克拉克的十年”,同日开幕。

一个是普利兹克建筑奖得主、威尼斯建筑双年展金狮奖得主、法国建筑师让·努维尔的中国首次个人展览。一个是1970年代纽约艺术界核心人物马塔-克拉克作品在中国首次大规模的呈现。双展的同日开幕是努维尔的建议,让两位旧友可以再次“对话”。

而又如开幕式上特邀嘉宾、中国美术学院建筑艺术学院院长王澍所言,“这一并置就像是对中国今日建筑现实的寓言。一个是完美建筑的追求者,一个是完美的建筑破坏者,共同地让我们思考要如何拆,该如何建。”

在昨日的“戈登·马塔-克拉克”展览开幕对谈、“让·努维尔” 电影首映礼、双展开幕式及导览等活动上,这一为众多建筑、艺术爱好者期待已久的年末盛宴终于揭晓。努维尔如何呈现自己建筑设计的灵感“原点“?其电影首作内容为何?马塔-克拉克哪些未曾面世的私人“切割”档案于本次展出?下文带你快速走近昨日现场。

2008年普里兹克建筑奖评语这样写道,“对让·努维尔来说,建筑学中没有一种风格是先验的。包括文化、地点、项目、客户等广泛因素在内的情境,激发他为每个项目提供不同的策略……对创造性的实验具有永不知足的渴望”。而本次展览无疑即是这“求变”的又一例证。

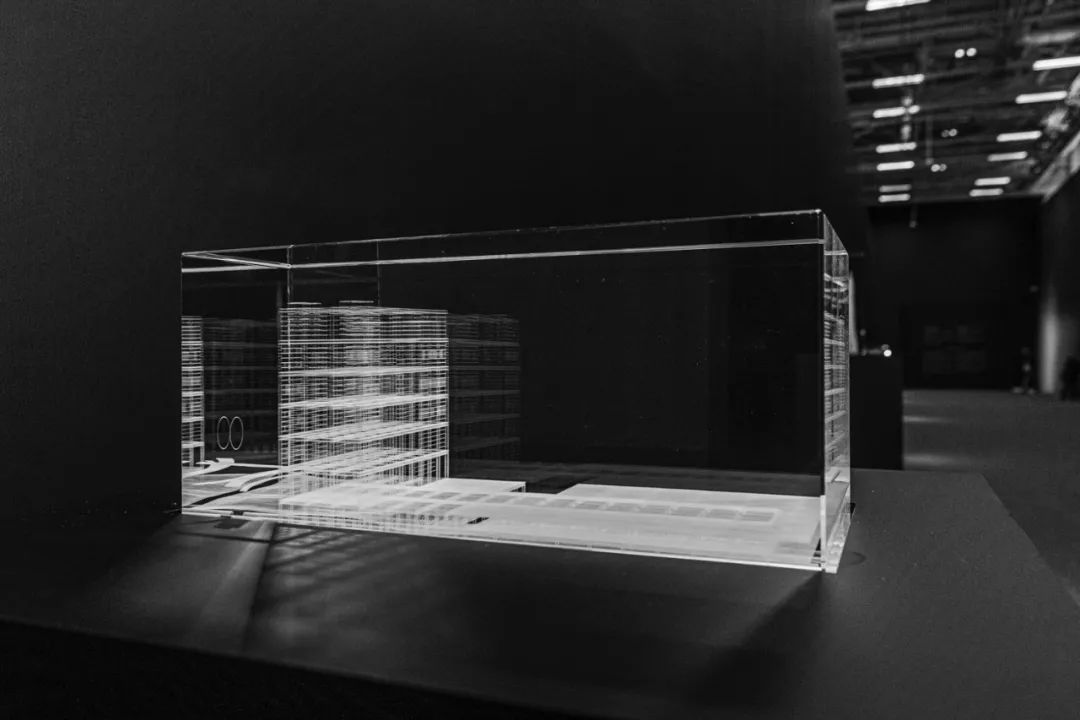

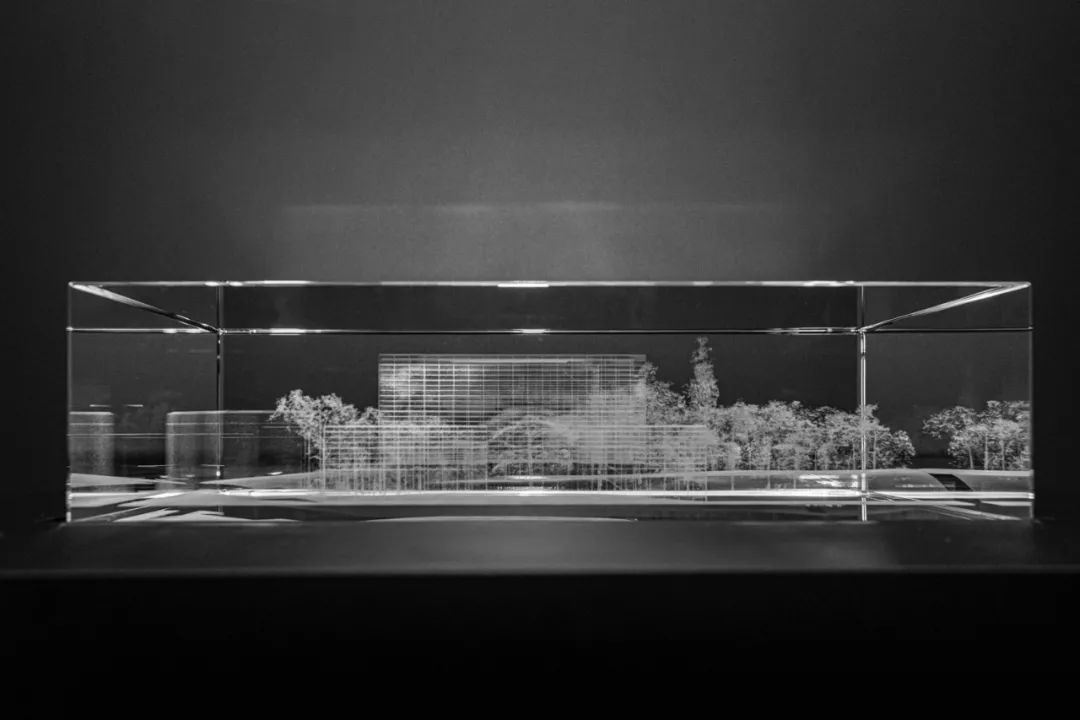

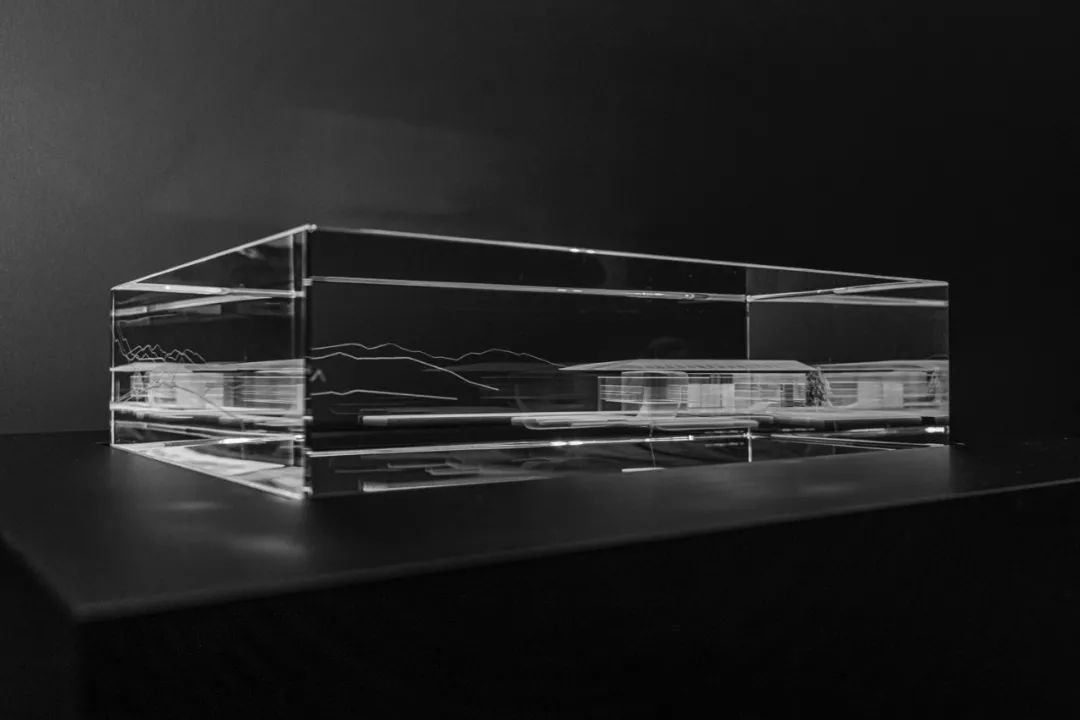

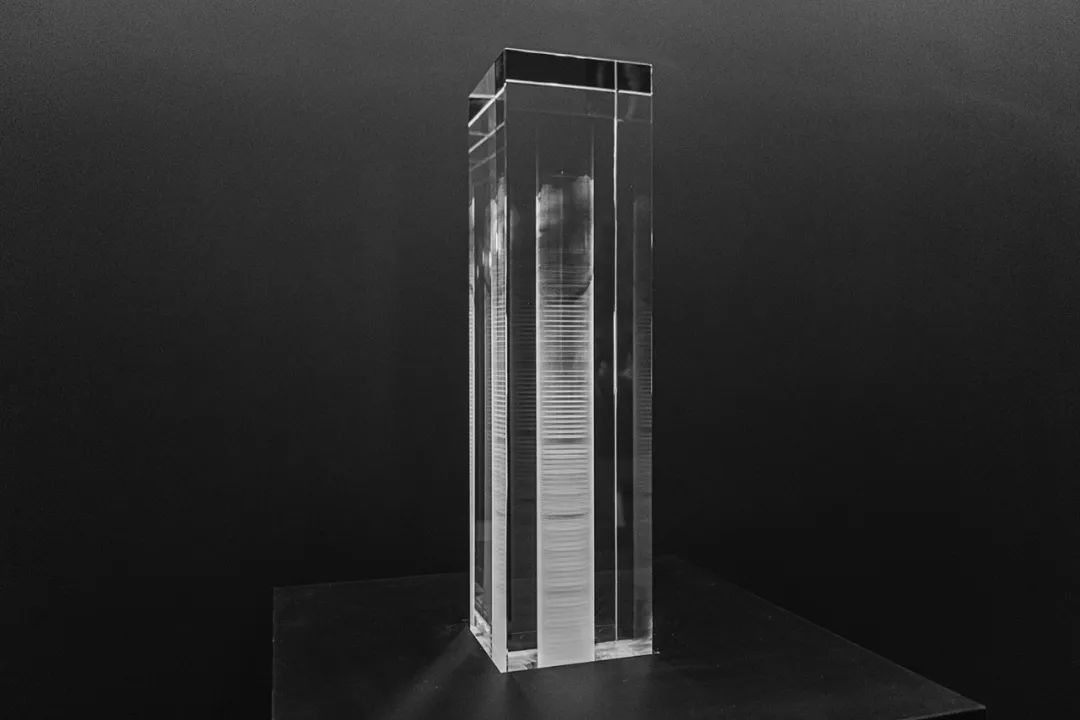

在幽暗展厅中散布的几面展墙文字之外,此次努维尔中国首展的展品并不复杂:一部由努维尔监制、涵盖其逾百个项目、长达三个半小时的电影;6件以建筑为原型的玻璃蚀刻,条状陈列在观影厅背面幽长的走道。努维尔工作室半年高强度的工作,探讨着如何“让感性回归建筑”;传统的展览形式被转化为无形的体验:“离经叛道”地抛去传统建筑展览惯用的展墙、模型、图纸,展览源于意识,借影像为脑海中情境赋形,让瞬时记忆得以成为永恒。

作为努维尔的首部电影、建筑师“导演梦”的实现,巨型屏幕上努维尔过往逾百个建筑项目徐徐展开,间有满屏文字,或建筑师本人梦呓般的旁白。在11月6日首映式观众进场前,努维尔就坐在观影席最前排散布的矮椅上望向完成后的银屏,在幽暗中,诗意的分镜以及图像一再的叠化,引我们走进努维尔内心的世界。巨大的影像邀请观者“进入”建筑,感受场域,更好地体验情感;就如努维尔所述,“有些基本问题是建筑师一定不能搞错的,比如尺度”。

首映式后的采访中有方问努维尔,为何以“归属”一词串起这场对过往众项目的回溯?“…无所归属的建筑,又为何要存在呢?”,努维尔反问,“每个项目的独特性都来自于它对特定事物——或场地,或历史,或文脉,或当地社群——的归属”,就如他在《海与博物馆》中对阿布扎比卢浮宫的冀望,“它希望自己属于所在的这个国家,忠诚于它的历史和地理特性,而非变成那种陈旧繁冗的设计赘语”,建筑是一个文化瞬间的石化。

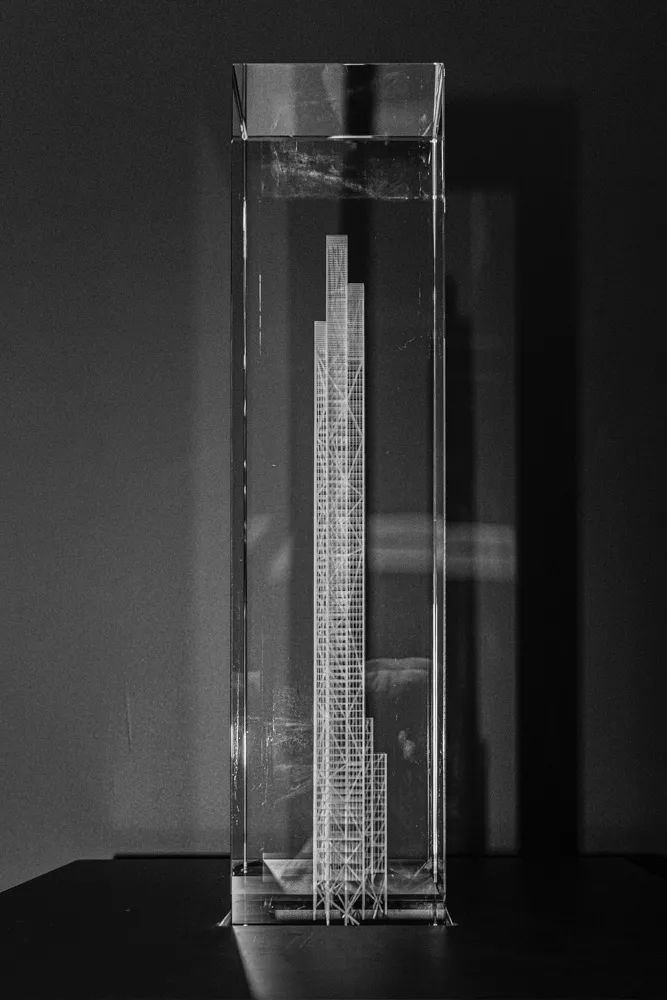

在影像厅的背后,一墙之隔,陈列有更为幽静、个人的6件玻璃蚀刻。它们以努维尔6个代表性建筑设计——德芳斯之端、无尽的塔、卡地亚当代艺术基金会、卢塞恩文化及会议中心、53街53号-玻璃塔、老佛爷百货——为原型,玻璃体量依序陈列,就如它们第一次于建筑师脑海中出现时那样轻悄、易碎,为观者复现努维尔脑海中曾有过的念头。蚀刻旁边的小屏幕上则是各抽象图像的反复重现,始终处于运动和光影的变化中。

导览过程中,努维尔反复强调着两点:这些蚀刻不是模型,而是在细节诞生之前,脑海中的想法与痕迹;请一定在安静的时刻走过它们、不要开闪光灯,因为在诞生时,它们便是模糊而朦胧——“我脑海中模糊出现的,只有轻轻几条线”。

当玻璃塔还原为三根指向曼哈顿天际的线条,卡地亚基金会还原为三片玻璃,幽暗灯光下的六个透明体块安静地证明着努维尔所言,“建筑是来自内心的礼物”。直到首映和导览的人潮稍稍散去,不少观众回头重看了一遍这组“礼物”;而在开幕式前的一小段空隙,一直被簇拥的努维尔稍得休息,又再次坐回观影厅大屏幕前。

在双展开幕式上,王澍这样说:“我在国美创建建筑系、写课程大纲的时候,第一课就想到马塔-克拉克。因为当时在想,对于中国的新建筑,是要从造房子开始教呢?还是从拆房子开始教呢?”

如果是后者,马塔-克拉克可能是难以略过的一位。

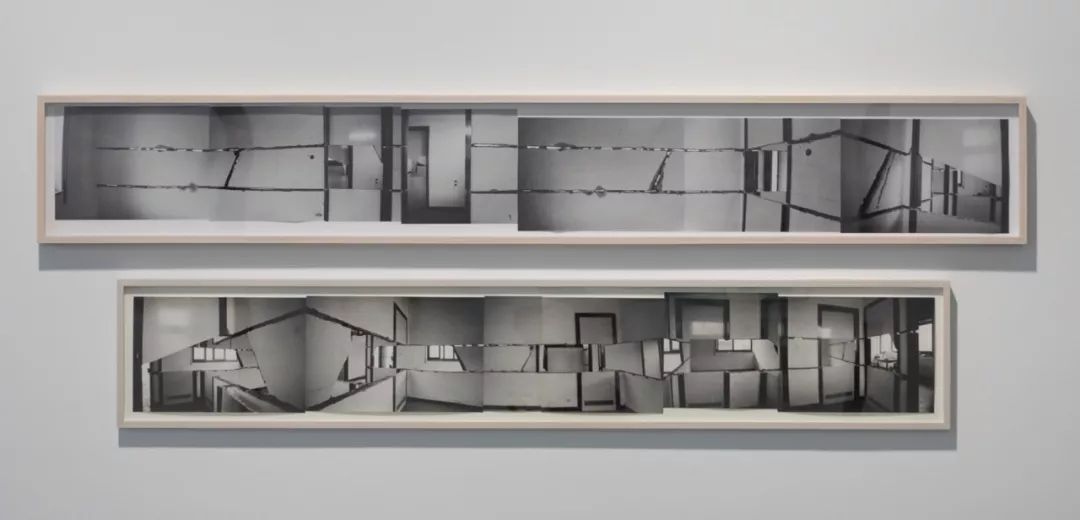

戈登·马塔-克拉克,1943—1978,20世纪艺术史中的独特个案。本次展览作为马塔-克拉克作品在中国首次大规模的呈现,除久负盛名的《分裂》《圆形:加勒比橙子》《树舞》《圆锥相交》之外,还有近半数的展品,在全球范围内都是首次公开。如王澍在开幕式上的评论,“马塔-克拉克的作品是现场性的,能保留的时间很短,所以可想见此次展览这样全面的回顾背后,必然是无数的文献工作”。

展览在PSA三层扶梯口便已开始。若非偶然回望,你可能不会注意到马塔-克拉克那张著名的就读于康奈尔建筑系时的回眸,就悬挂在扶手旁。而进入展场内室,第一反应可能是展览空间的理性:作品年份都醒目标记,甚至以粗黑线作严格区隔;难以判定的就压于黑线之上,表示“或者”的关系。虽然导览过程中策展人马克·维格利(Mark Wigley)反复玩笑地说,“这里就像个没有水的大泳池”,然而这整齐划一的粗壮黑虚线,无疑带来着严格的秩序感。

但在另一方面,理性间隔实则保护出观众自行诠释的余地。在可言说之物(如作品本身和完成年份)醒目呈现后,所有不可言说之物,如策展人的阐释甚至对作品的“导读”,就都被压缩至最低限度,解读和想象交由观者完成。比如,自展场入口向内,一路悬挂着多幅播放着影像的投影幕布,但除去地面简单的影像名称之外,其周边没有任何展签或解说。直到你“被迫”直观阅读、自行揣摩、来到空间最深处的幕布前,才能在其背后墙面得见一段关于八部影片的介绍,“这时已经太晚了对吧”,导览过程中维格利几次笑说。

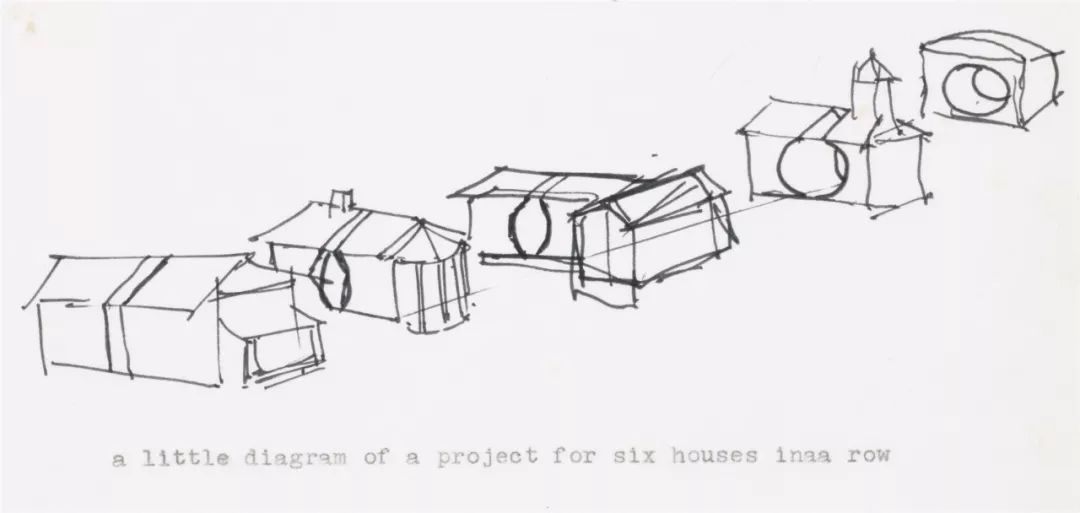

马塔-克拉克以其激烈甚或粗野的“切割”实践广为人知。然而在展厅入口左侧的一整面墙壁上,陈列着的却是与这激烈印象有些脱节、甚至稍显“女气”(feminine)的“能量树”系列手绘。维格利认为,这些此前从未展出或发表、精巧但未命名也未曾落款的小品画,可能是马塔-克拉克最私人的作品。“他在重新理解建筑,并且找到了树”,而这些树有时会有些“不大妥当之举”,比如尝试着变形成结构,弯曲成奇特的几何流动形态,或彼此相连。与画墙近在咫尺的展厅内第一面投影幕布上播放的,则是著名的《树舞》。

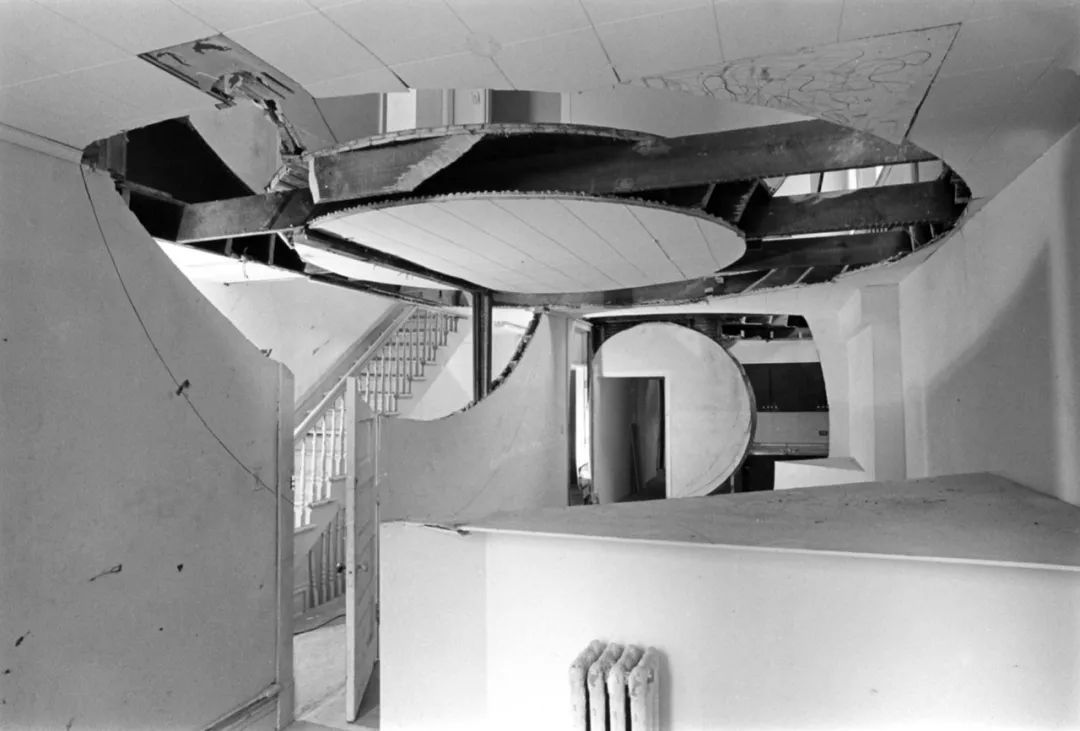

在树绘的惊喜后,热爱马塔-克拉克“切割”系列的观者也不会失望。同时展出的是建筑草图、摄影等一系列“纸上切割”档案。手稿补足了那些看似随机的切割背后,缜密细腻的思考,如对马塔-克拉克有深入研究的ETH建筑学院院长 Philip Ursprung在此前接受《卷宗》专访时的分析,“在他切割建筑时,似乎有意避开了建筑的承重结构,如横梁、柱子、承重墙等;他有计划地策划并且避开了这些会导致建筑坍塌的风险。如果观者仔细观察,也许会在一些‘分割’的图片中发现,他甚至在一层楼板与二层天花之间添加了金属的柱子来加强整个建筑结构的稳定性”。这些档案不是“马塔-克拉克作品的草图”,它们本身即是独立作品。

切割暴露出建筑内的结构、一层层物质和生命。通过切割,马塔-克拉克试图让建筑活起来,“切割建筑就像是戏剧表演,演绎出人们日常居住建筑的脆弱与不稳定性,以及其所蕴含的复杂性与隐秘生活;他试图向世人展示,早在其艺术介入之前,建筑本身就已经布满了洞口与神秘生灵”。策展人维格利表示,建筑师的第一也是最重要的任务,就是让人们不要真正地意识到建筑;而马塔-克拉克能提供的最好的馈赠,是让人们重新“看见”自己的环境,更新观照事物的方式,并因此更审慎、集体地做出决定。

好的展览往往都难以一次性“消化”,但离开克拉克展场时,会有种特殊的不舍。这是对一个曾诚恳行动过的个体,最真实而执着的记录;至于他在艺术史上显赫的印记,不过是锦上添花的一笔。对于已久为马塔-克拉克俘获的人们,这无疑是场必须亲临的展览;而对于尚不熟悉他的观众,短暂的观展可能增添的,是一段长久记忆。

“马塔-克拉克是个为很多人爱着的艺术家,且数字在他去世后还在不断增加。而‘爱’是个很有趣的字眼,它意味着你非常想接近一个人一个物,离远了就不开心,但永远无法弄清楚原因到底是什么。”

——策展人马克·维格利,开幕讲座

“他尝试做过很多新的东西,有些实现了,有些没有。面对当时街边无家可归的人,他想’我可以做些什么?’于是有了’垃圾墙’系列。在1970年代,有时候我们觉得面对的问题太大了、不知从何开始,但他就是这么开始尝试了。

马塔-克拉克觉得建筑不是个太适合他的领域,因为建造多少都需要些钱,而那些一无所有的人,一般会被直接忽略。他觉得这样不好。他生前的最后一件作品是一个社区中心,教没法去学校的孩子如何建造,包括怎么浇水泥,甚至怎么从电厂偷电。

在离开前他跟我说,有些遗憾没做出过太好的作品,作为他的妻子,我有权决定将遗留的手稿等资料都扔掉。但是我很爱他,所以我想保留下来。可能没有人能真正了解他,但我们总想离那个或许正确的问题近一点。”

——简·克劳福德(Jane Crawford),开幕论坛

关于“你最想让观众知道的关于戈登的一点,

是什么?”

让·努维尔:在我脑中,在我眼中……归属……

时间:2019年11月7日—2020年3月1日

地点:上海当代艺术博物馆 7楼

主办:上海当代艺术博物馆

协办:卡地亚当代艺术基金会

穿越建筑:戈登·马塔-克拉克的十年

策展人:马克·维格利

展陈顾问:李虎

时间:2019年11月7日—2020年2月16日

地点:上海当代艺术博物馆 3楼

主办:上海当代艺术博物馆

本文版权归有方所有,图片除标注外由PSA授权有方发布,版权归原作者所有。欢迎转发,禁止转载。

上一篇:盈尺起山:40平方米居住空间改造设计 / 久舍营造工作室

下一篇:从采石坑到剧场:石窝剧场 / 三文建筑