设计单位 中国建筑西南设计研究院有限公司 郑勇工作室+设计七院公司

项目地址 四川阿坝

项目状态 在建

建筑面积 2950平方米

本文文字由设计单位提供。

川西绵延的群山之中,甲扎尔甲山洞窟壁画博物馆依神山脊线而筑,与雪峰相望,同河流对话,和古寺辉应。拟山石之势,生长于山峦之间。

△ 项目视频 ©中建西南院

——

甲扎尔甲山洞窟位于马尔康市白湾乡甲扎尔甲山南麓,为天然岩石洞穴,内有大量明清时期佛教壁画遗存,2013年被列为第七批全国重点文物保护单位。现因双江口水电站将蓄水淹没原始洞窟,经政府批准进行壁画迁移异地保护,并修建甲扎尔甲山洞窟壁画博物馆。

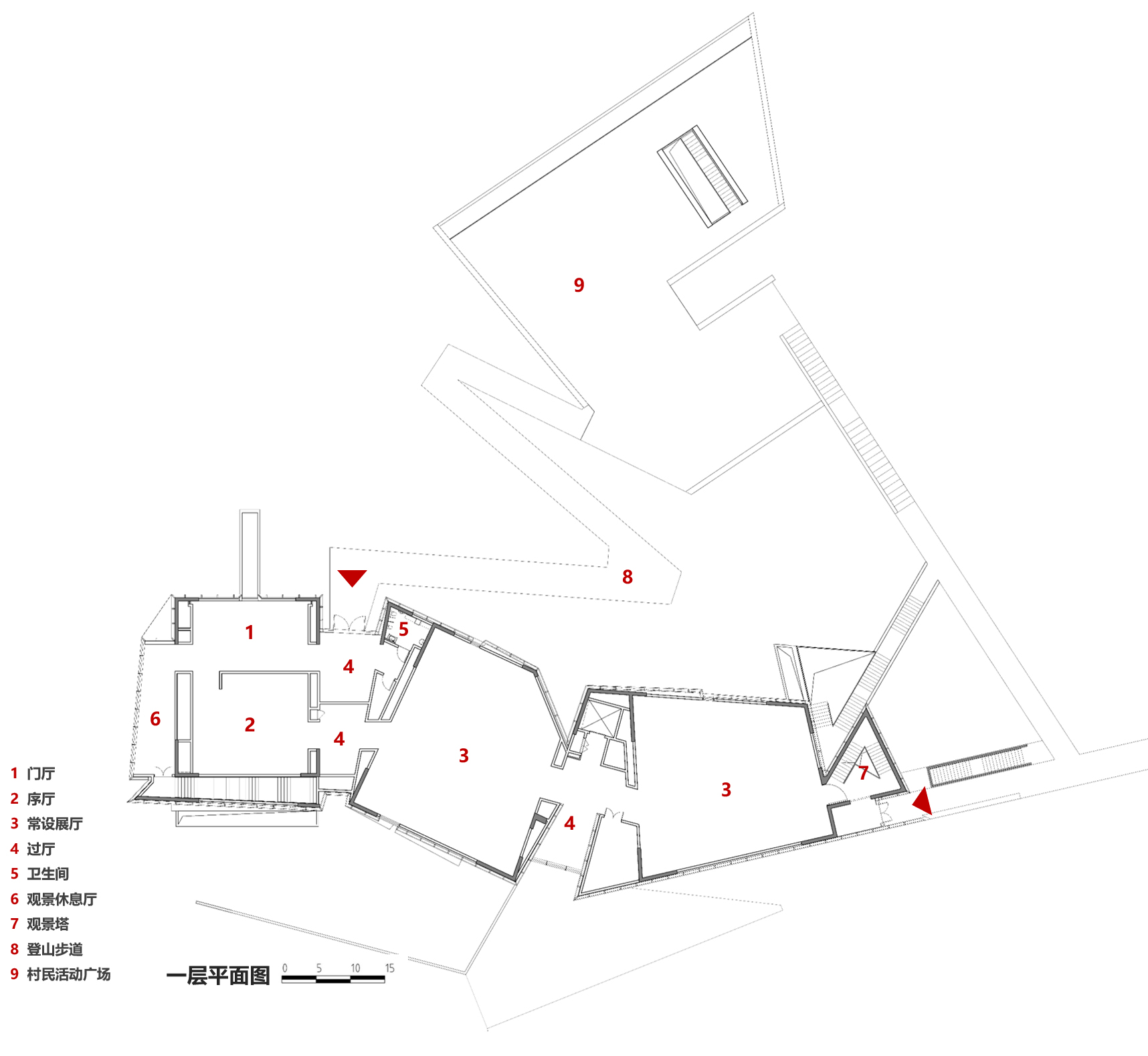

项目总建筑面积约3000平方米,包含三个常设展厅与一个临时展厅,以现代建筑语言诠释古老洞窟的文脉价值。

——

洞窟深嵌于山体之中,亘古以来便与岩脉共生。窟内幽暗而狭窄,四壁皆是未经斧凿的原始岩面,洞顶高低起伏,空间抑扬转折。如何依循文脉,转译原始洞窟的空间、形态和氛围是设计的关键。团队从马尔康当地的“擦擦”(模具中注入泥土压制成型脱模而出的小型佛像、塔泥塑)汲取灵感,将原始洞窟视为模具,博物馆从中脱模而出,从平面与剖面两个维度拓扑空间与形态。

平面拓扑:依据原始洞窟的平面,抽象化提取出建筑轮廓的平面转折关系,构建整体骨架。

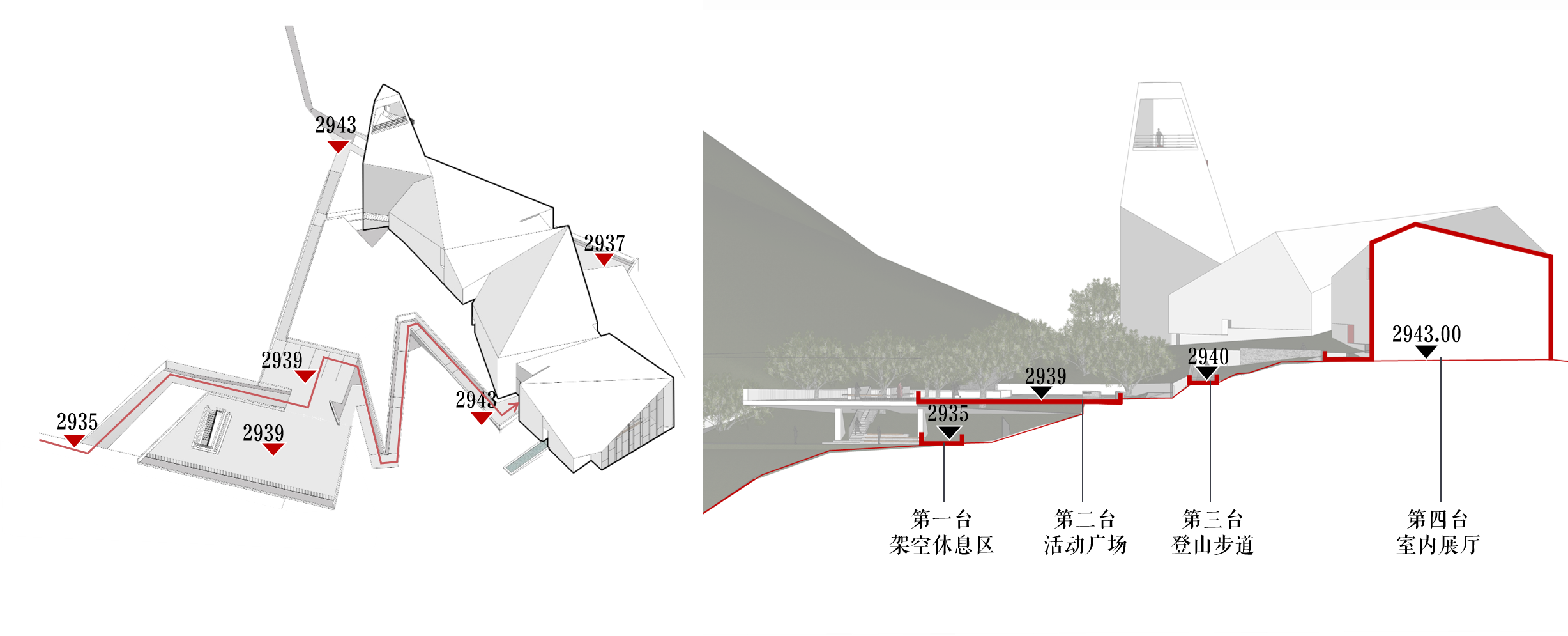

剖面拓扑:根据对洞窟剖面空间的分析,提炼出“洞口”“前室”“中室”“后室”的空间格局,由此划分建筑体量与功能,形成“序厅+三个展厅”的功能布局。以起伏的屋顶形态隐喻洞窟剖面的四段空间节奏,并用现代建筑语汇描摹自然洞窟空间,建立博物馆与洞窟的“唯一性”联系。

——

场地北侧2.5公里外的山脊伫立着东波寺,守望着山下的村落,与博物馆隔山相望。清晨的诵经声以及僧侣手中永不停转的经筒隐藏着一条设计的重要线索:寺庙是人文的延续,博物馆是自然的转译,设计希望人文与自然在此交汇,共同塑造当地的文化生活。

博物馆的方位经过反复推敲,构建出一条门厅与寺庙的空间轴线。游客沿着登山小径缓步走进博物馆,幽暗的门厅正中切开一束明亮的窗口,窗洞精准和寺庙大殿的金顶相呼应,在浅浅的景观水面中闪烁着光芒成为空间的焦点。寺庙四季的晨、昏、雨、雪定格成博物馆的第一件展品,静默中完成一场跨越八百年的时空对话。

——

位于大山深处的场地周边开发建设极少,博物馆的修建将带来一个契机,在偏远的川西山村中为当地居民塑造一个具有人文关怀的场所。

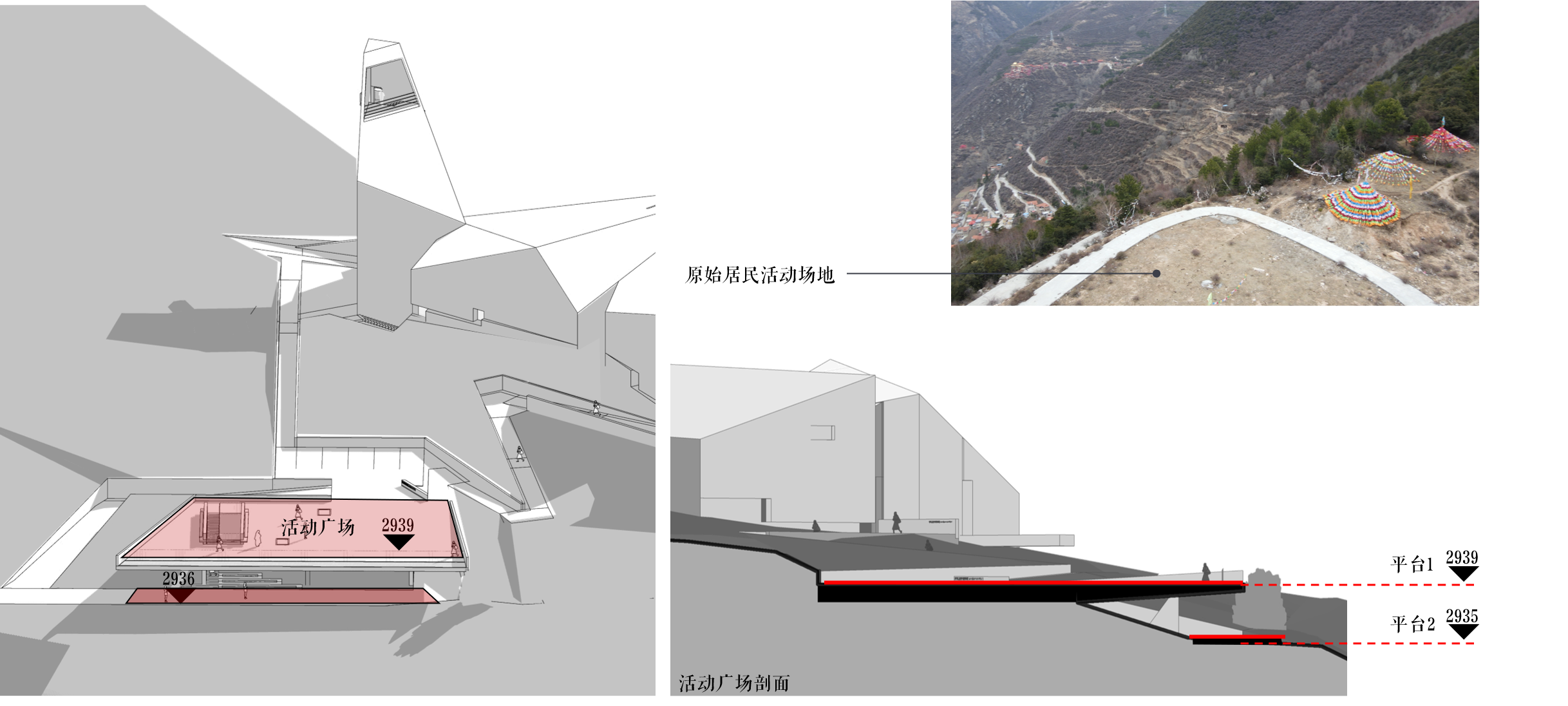

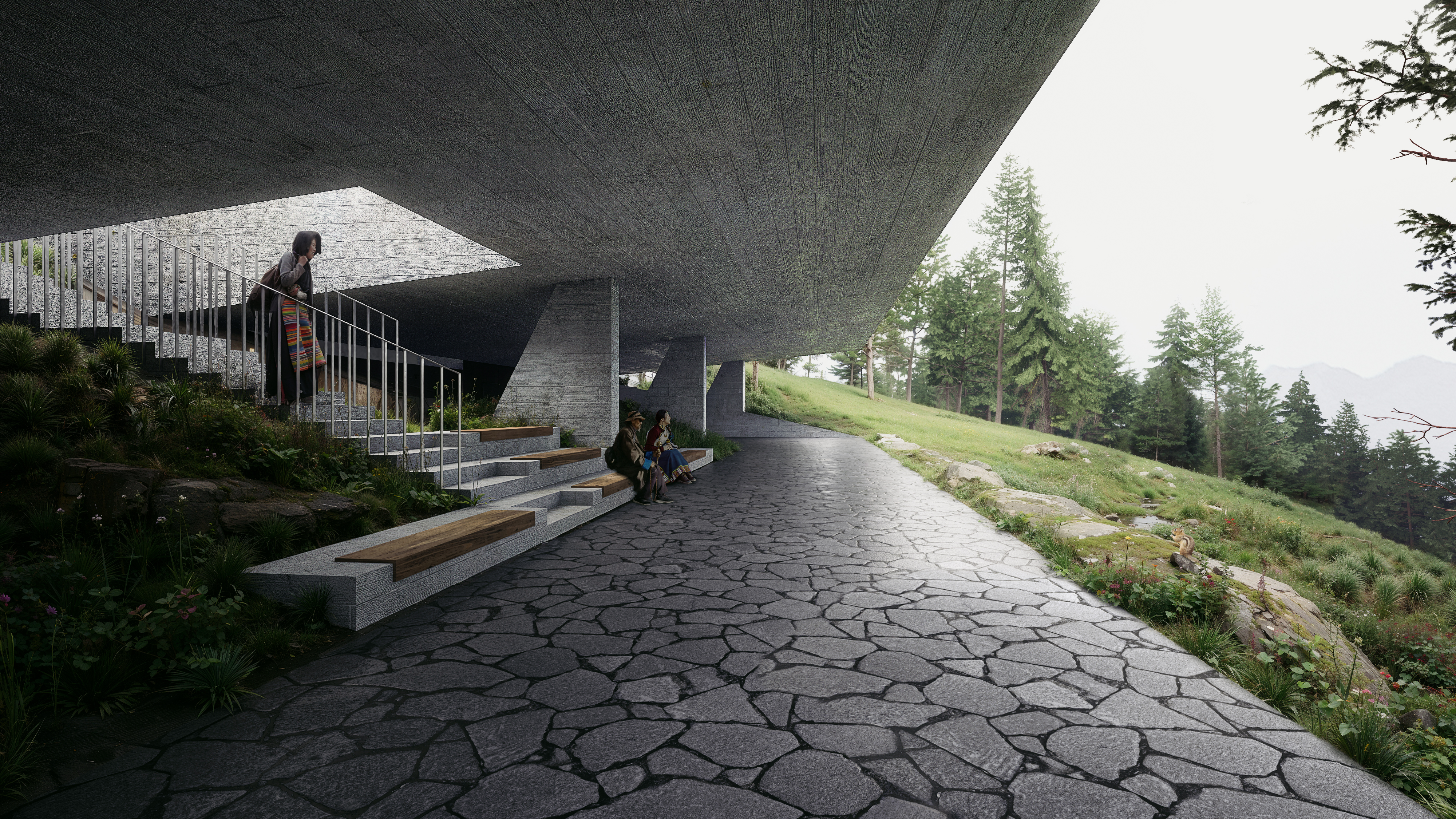

作为山间难得的空地,原始场地平日里本就作为村民们的活动场所。设计尊重当地居民对于原始场地的使用习惯,将建筑移至场地边缘,留出前区空间,利用原有的坡地高差创造了两层近500平方米的村民活动空间。上层作为露天活动广场,当地村民可每逢节庆点燃篝火,在博物馆前载歌载舞。下层作为架空休憩区,遮挡雨雪,村民可在此日常休憩交流。

设计因地制宜将场地内8米的高差分台设计,结合坡道形态调整坡度走向,转折而上的步道既增强空间场景的体验,也能在陡峭的山地中满足无障碍通行。建筑在此不再是冰冷的异质介入,转而成为连接土地与当地居民的温情纽带。

——

色彩转译:藏族崇尚白石,视之为灵性之物,是天神的象征;红色在嘉绒地区当地的信仰中带有辟邪的作用,藏传佛教也视红色为贵,象征权力和尊严。建筑通体以白色为色彩基底,并于错动的形态缝隙中结合窗洞辅以藏红色点缀,以当代的手法隐喻传统藏式建筑在窗洞处点缀色彩的做法。

石之肌理:原始洞窟呈现岩石雕琢之感,建筑外立面设计强调表面的石壁质感,凸显粗犷与原始的气质。同时,嵌入山体的坡道以毛石垒砌,回应藏族地区的建造特点。

甲扎尔甲山脊之上,博物馆宛如白色巨石在地生长而出,嵌入广袤山峦之间,雪山之巅的辉光与博物馆的轮廓相映,寺庙的梵音随风而至,见证着这片土地上的虔诚与诗意,更是连接自然与人文的精神场所。

设计图纸 ▽

完整项目信息

项目名称:甲扎尔甲山洞窟壁画博物馆

项目类型:文化建筑

项目地点:四川阿坝藏族羌族自治州

项目状态:在建

建筑面积:2950平方米

项目业主:四川大渡河双江口水电开发有限公司

建筑设计:中国建筑西南设计研究院有限公司 郑勇工作室+设计七院公司

设计总负责:郑勇

建筑专业:罗力铭、兰觅、李翔、陈怡樨、杨屹、张哲锃

结构专业:周劲炜、黄炜、田银

给排水专业:王淳贤、张玉静、王勇、刘光胜

暖通专业:刘宇、宋静

建筑电气专业:邵贺锋、何敏、潘根

建筑智能化专业:郭东、吕大霖、梁俊

建筑技术专业:钟辉智、罗俊枭

幕墙专业:张国庆、王红涛

效果图渲染:成都顶视图传媒科技有限公司、鼎丰视觉

视频:成都顶视图传媒科技有限公司

版权声明:本文由中国建筑西南设计研究院有限公司郑勇工作室授权发布。欢迎转发,禁止以有方编辑版本转载。

投稿邮箱:media@archiposition.com

野兔

4个月前

回复