设计单位 不也设计工作室

项目地点 北京朝阳

建成时间 2023年6月

建筑面积 3000平方米

本文文字由设计单位提供。

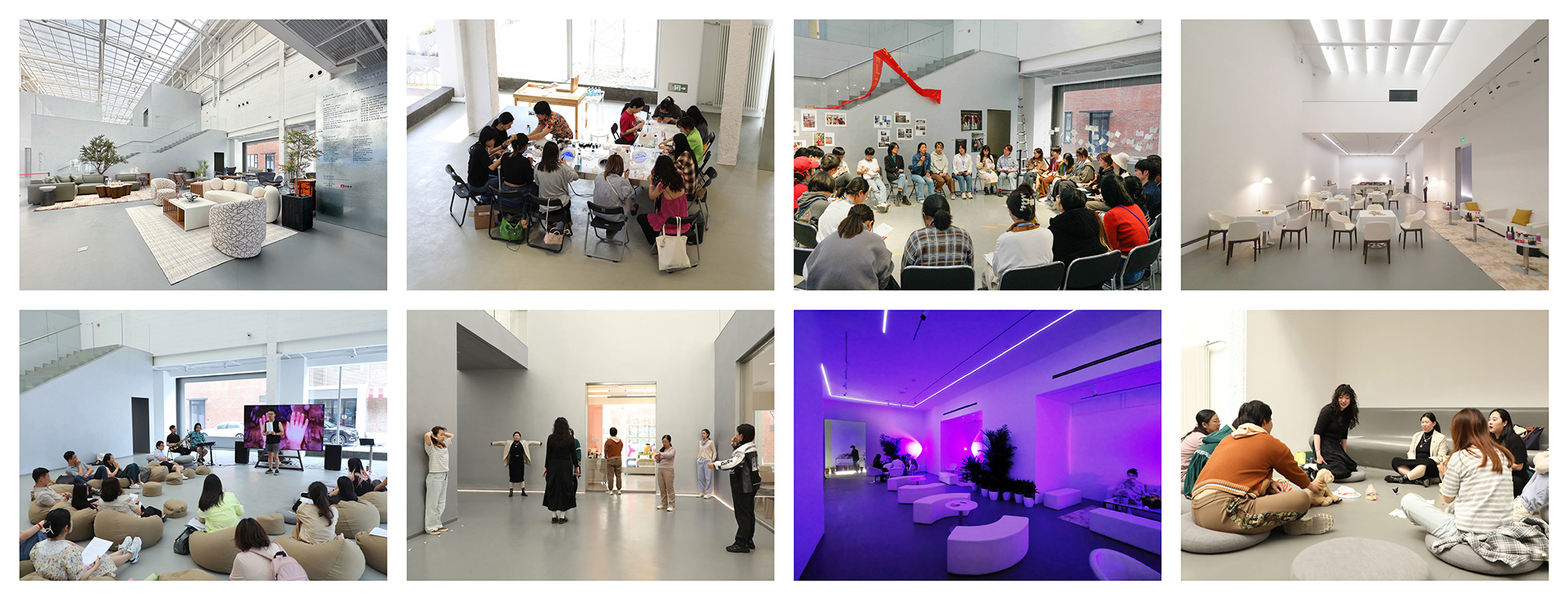

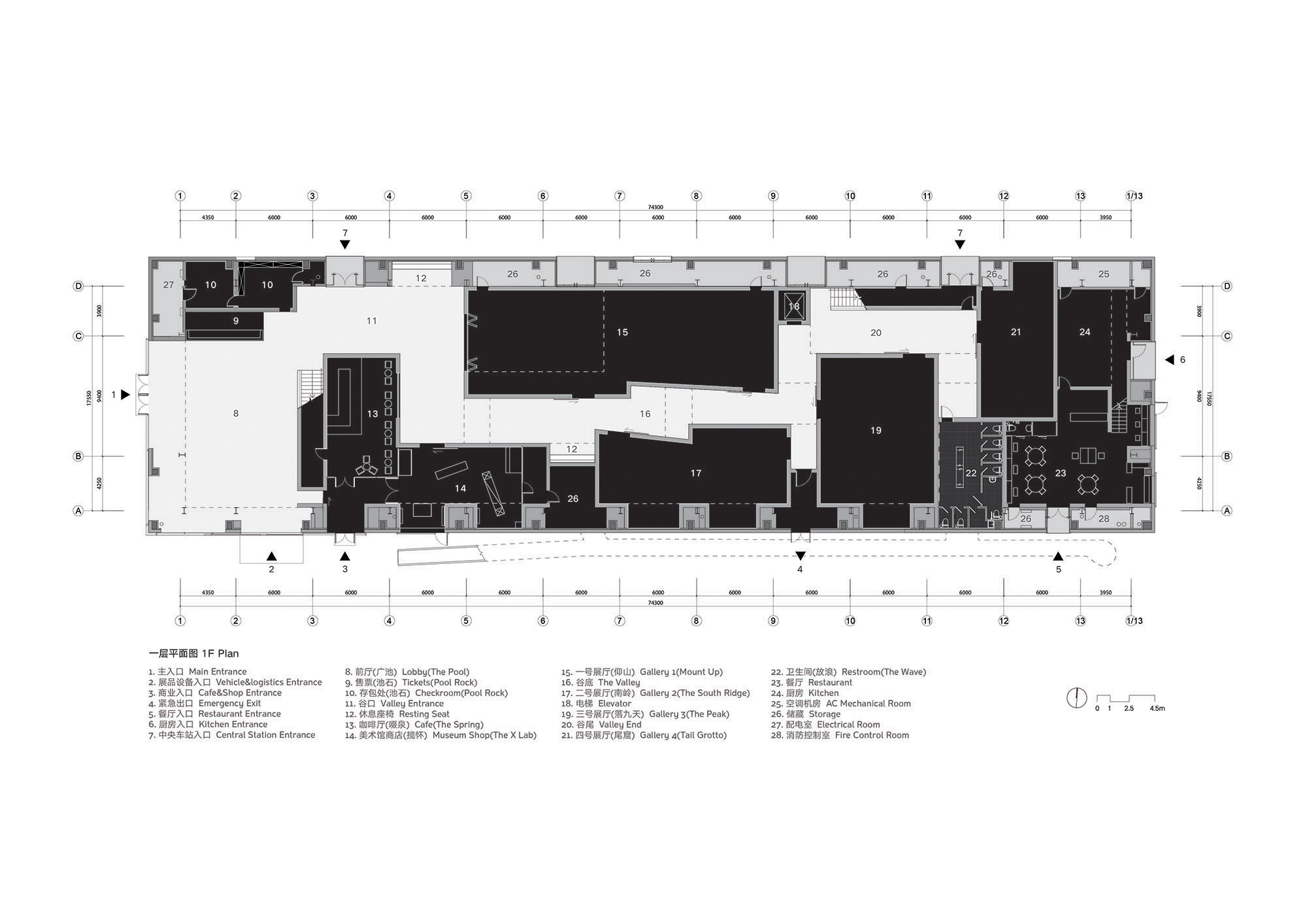

X美术馆由两位90后创立,以年轻视角聚焦新生代艺术家及多元文化。新馆选址在北京新晋“网红园区”朗园Station里的一座老仓库。任务书要求,新馆空间既要满足正常展览需求,也要具备举办各类活动的灵活性和便于视觉传播的“场景感”。除展厅外,馆内还要设置可独立对外经营的艺术商店、咖啡店及餐厅。创始人对新馆建筑的定位是“一处很酷的、能容纳各种可能性的综合生活方式场地(lifestyle space)”。

馆方在任务书中体现的强烈介入当下、探索未来的意愿颇为特别。过去三十年来,随着人们获取信息渠道的多元化,美术馆行业早已将自身定位从“对观众单向输出”变为“与观众双向互动”,美术馆建筑也从严肃自矜转向生动开放。X美术馆新馆的选址和定位显然希望在此基础上更进一步,把艺术机构推入更为日常的大众休闲文化生活和网络传播行为之中。这种对“时兴”的无保留拥抱,让项目在设计伊始便带上一抹波普式的批判气质。

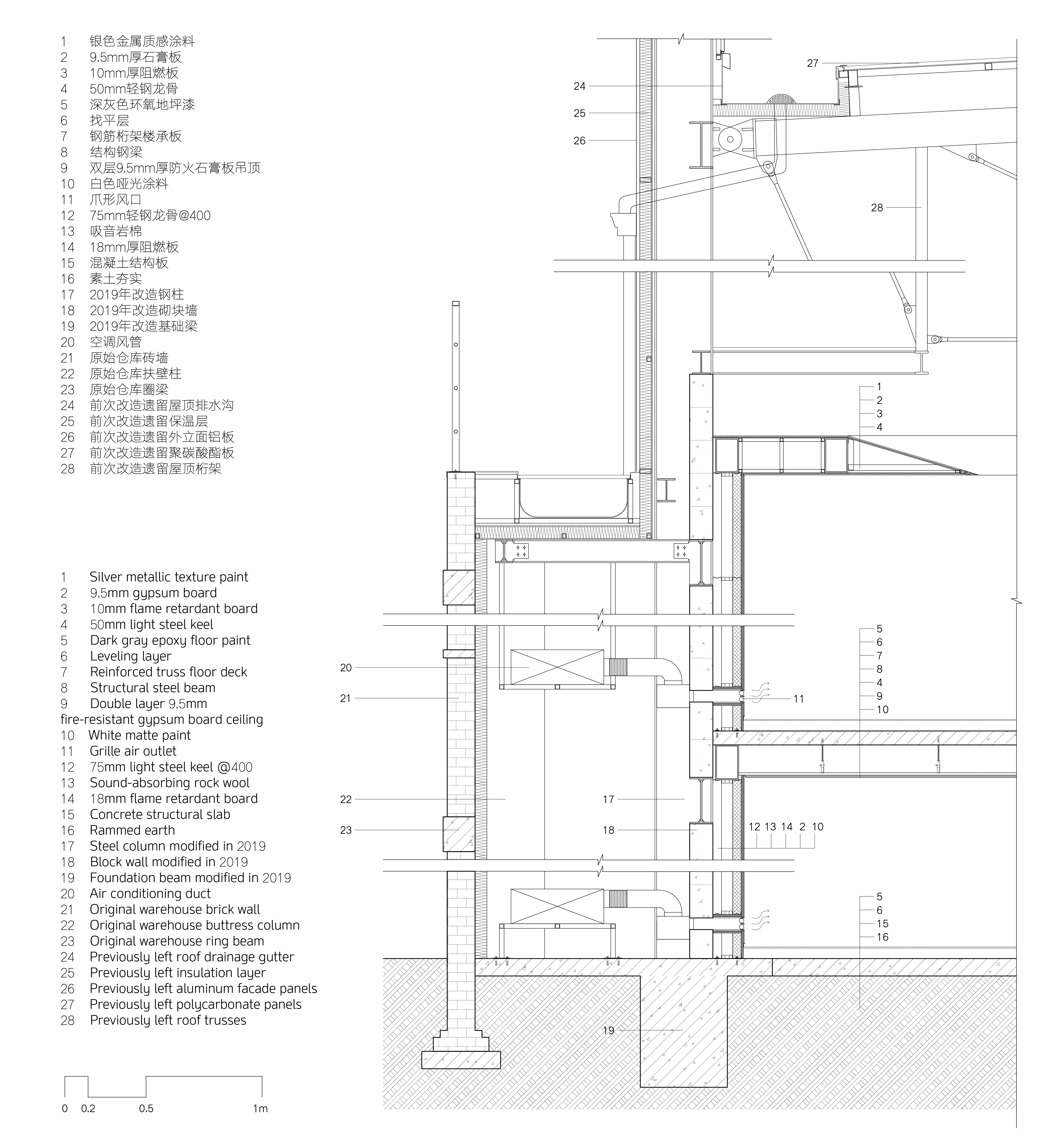

馆址所在的红砖建筑原为北京纺织仓库的十号库房,始建于19世纪60年代,用于储藏棉花等计划经济时代的战略物资。此后几经修葺,至2018年时遭遇大改,原建筑被几近拆光,仅留下红砖外墙。该次改造中,外立面窗洞均被封堵,库内新建起拥有巨大桁架采光屋面的钢结构“房中房”,并利用新老墙体间的夹层作为设备管线空腔。“房中房”内又新建一座混凝土架空平台作为功能空间,通过两道连桥与一条新建的户外疏散坡道连接。

我们介入项目时,面对的便是上述被大刀阔斧地改造、混杂着不同时代痕迹的基地,而整个园区里还有大量类似的更新案例。一方面,所剩无几的原始建筑减轻了我们面对工业遗存时的历史保护压力;另一方面,从成本、可持续性和诚实性角度出发,我们又希望能尽量保留过往历次改造的成果。

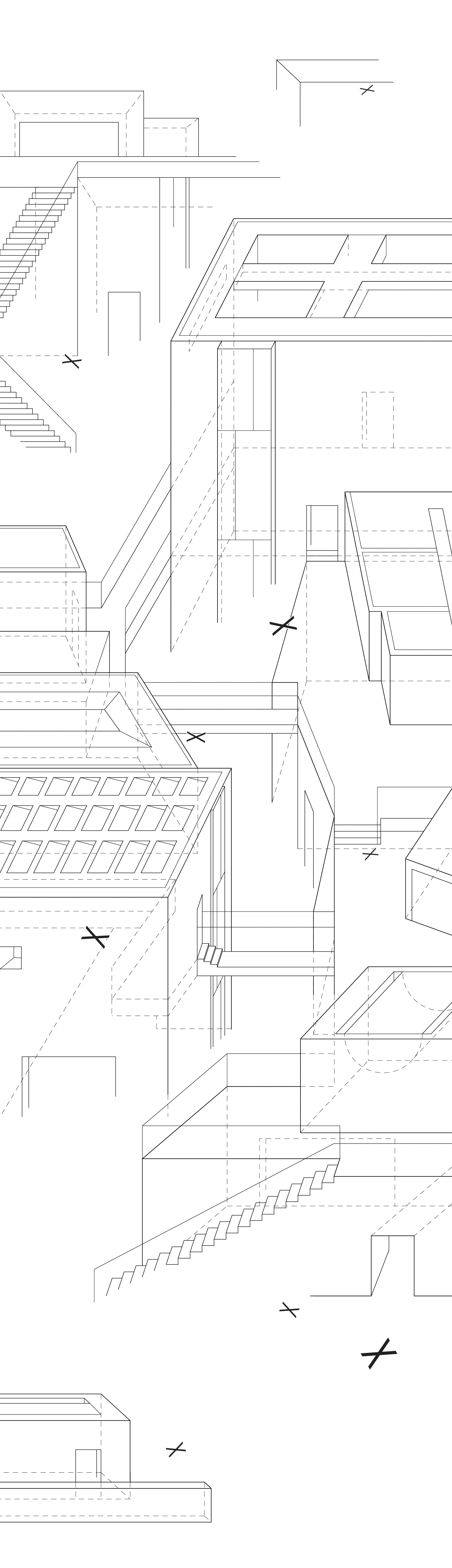

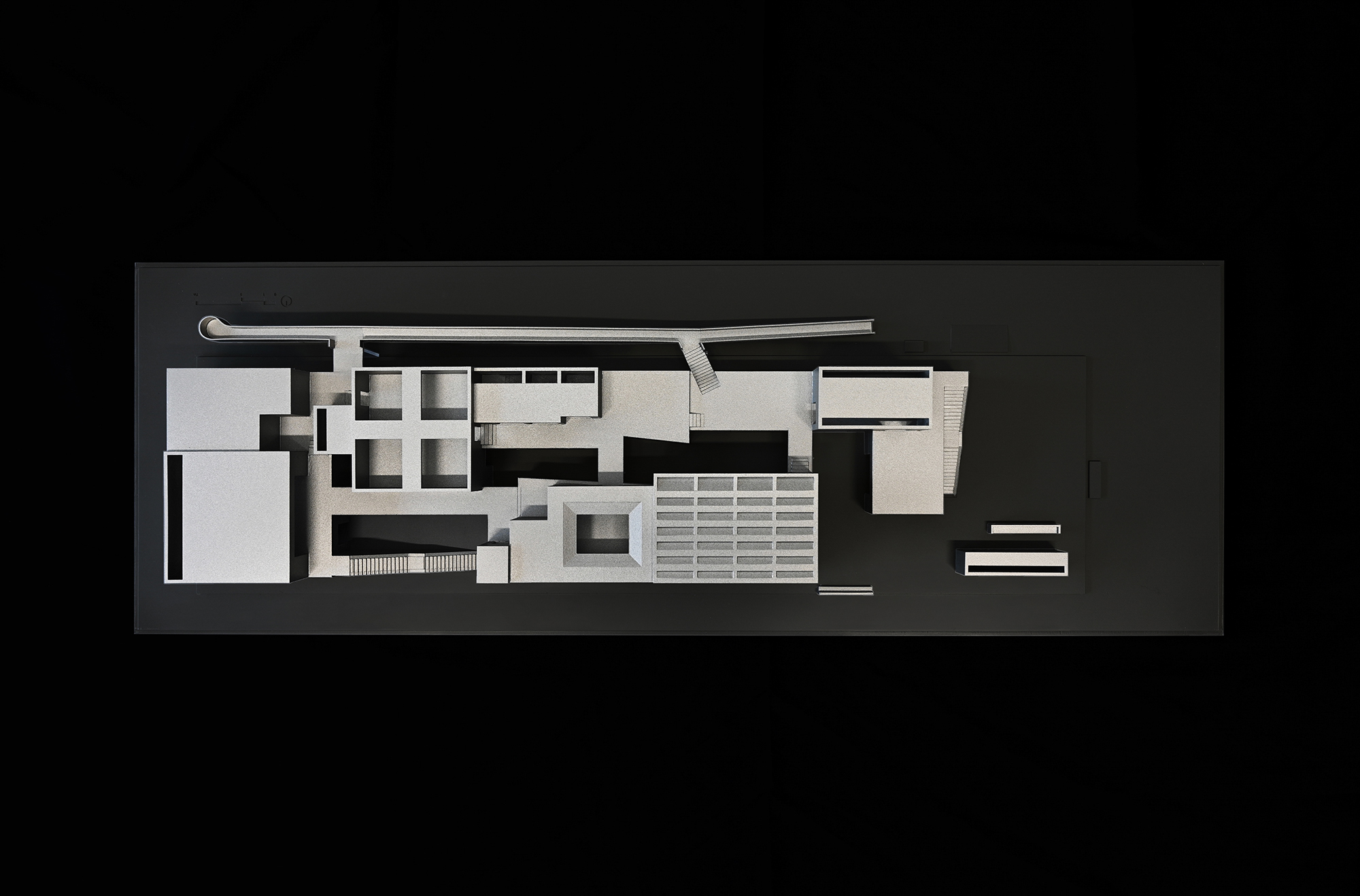

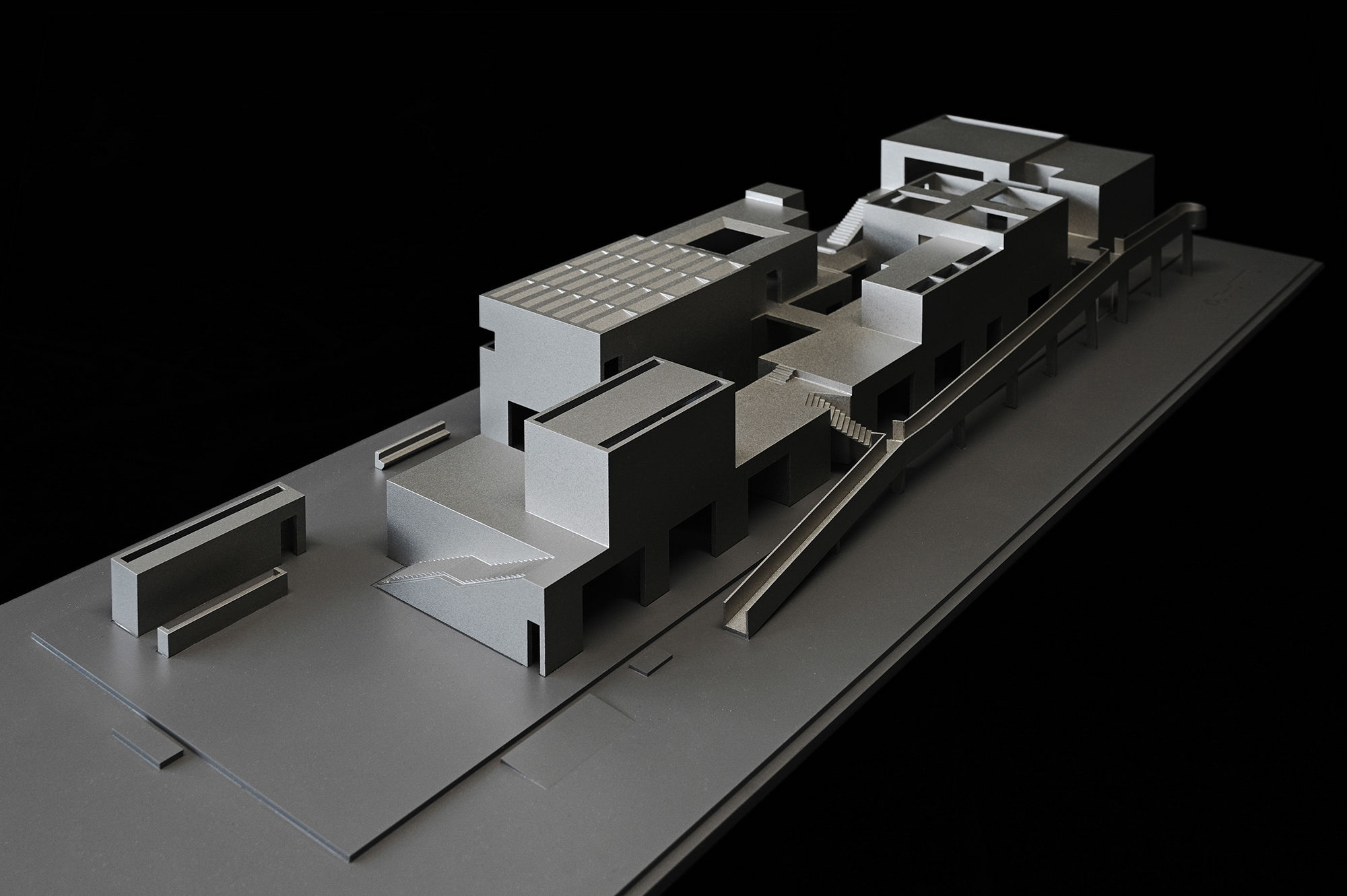

我们的设计从剖面开始。前次改造导致基地立面无窗,仅以极具纪念性的桁架天窗采光,再结合仓库的线性体量和端部出入口,我们很自然地联想到“山谷”意向。因占满室内的混凝土平台不仅不符合展厅层高要求,而且阻挡了一层的自然采光,还妨碍访客感知仓库尺度,我们决定将其拆除。

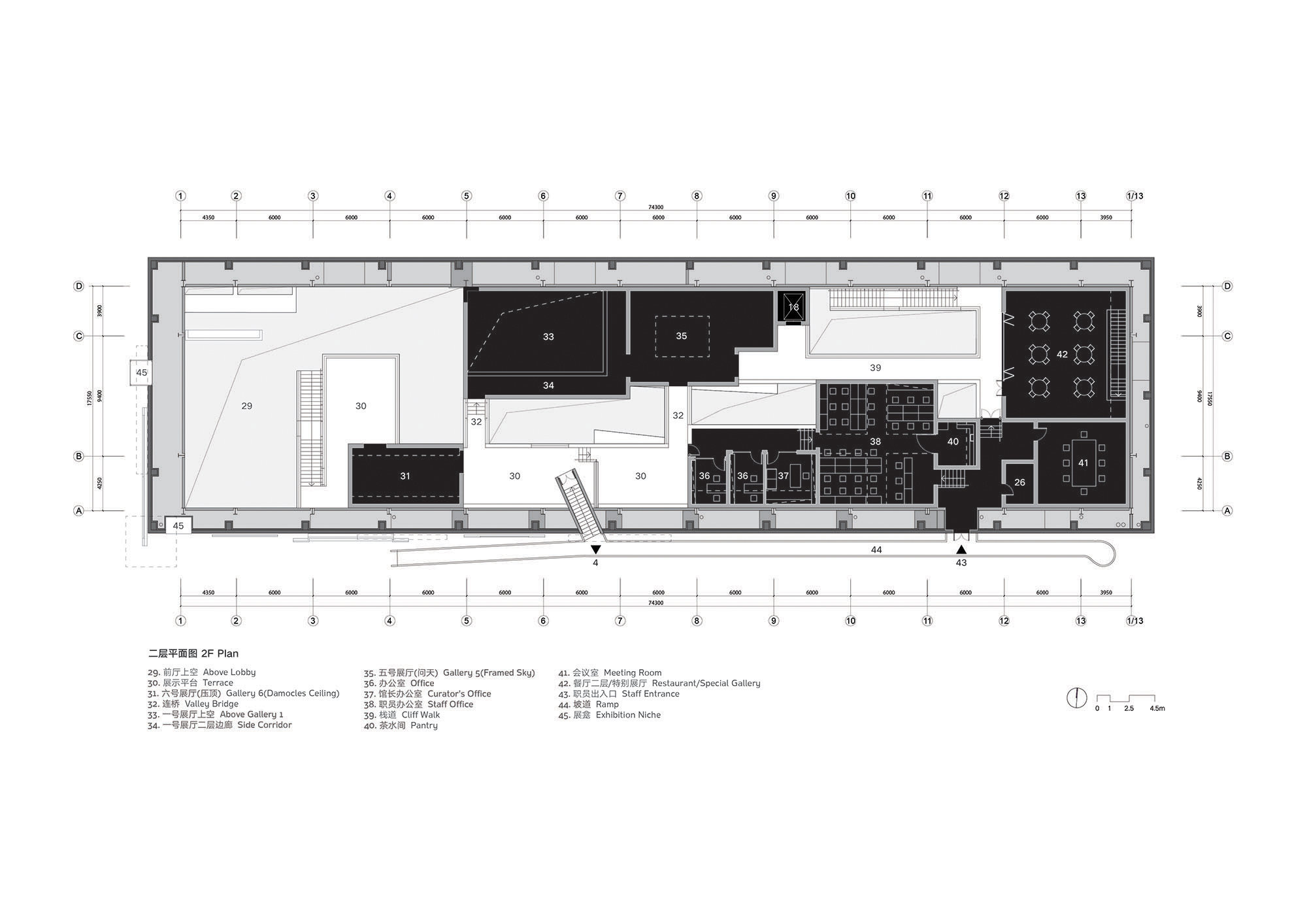

方案保留其余过往改造成果,然后贴室内两侧长边墙面设置新的展厅等功能体块,将仓库中央留成一条通高的线性空间——“谷”。“谷”既是主要动线路径,也可用作展览空间。这样既能让一、二层同时利用天光,直观呈现出13米净高的冲击力,也方便各展厅独立管理,还可继续利用前次改造遗留的管线空腔解决新体块内的机电需求。

设计之初,我们本想参考仓库堆垛,将新体块设计为一群堆叠的独立盒子,然而随着任务书在设计过程中调整,盒子面积逐步增加,相互挤压、融合,最终不得不完全连成一体。我们觉得这个过程颇有地质变迁的意味,恰与“谷”的概念呼应,于是在维持剖面策略不变的前提下,放任盒子的独立性弱化,最后仅由残存在平面上的几处斜墙与凹凸变化暧昧地暗示。

这样,“谷”两侧的体量成为了有机而复杂的“山石”,由诸多原本各自独立的片段连缀而成,它们平等、同构,既有差异又混同一体。建成后的室内空间没有一个易于捕捉的整体形象或代表性角度,却因所有片段在材料与形式上的同质性,仍能呈现出某一种浑然的空间体验。

“谷”与“山石”的对仗把室内又分出了“外”“内”两层,自然隐喻也贯穿在游走体验中:开阔的通高前厅用于展出大型装置及举办活动,成为访客进“谷”前需穿越的“湖面”;三号展厅上方叠加办公区,是体量最高的“主峰”,也是动线枢纽;六扇镀锌钢板移门悬于大型仓库专用轨道,最高达到8米,如同垂挂的“瀑布”。

进“谷”后,访客通过一系列洞口、阶梯、连桥,在“谷”与“山”间往复穿梭,虽在室内,宛如游于户外——或两壁夹身、折复通幽,或临崖俯瞰、企台远眺,时而委身窟穴、时而信步栈道。

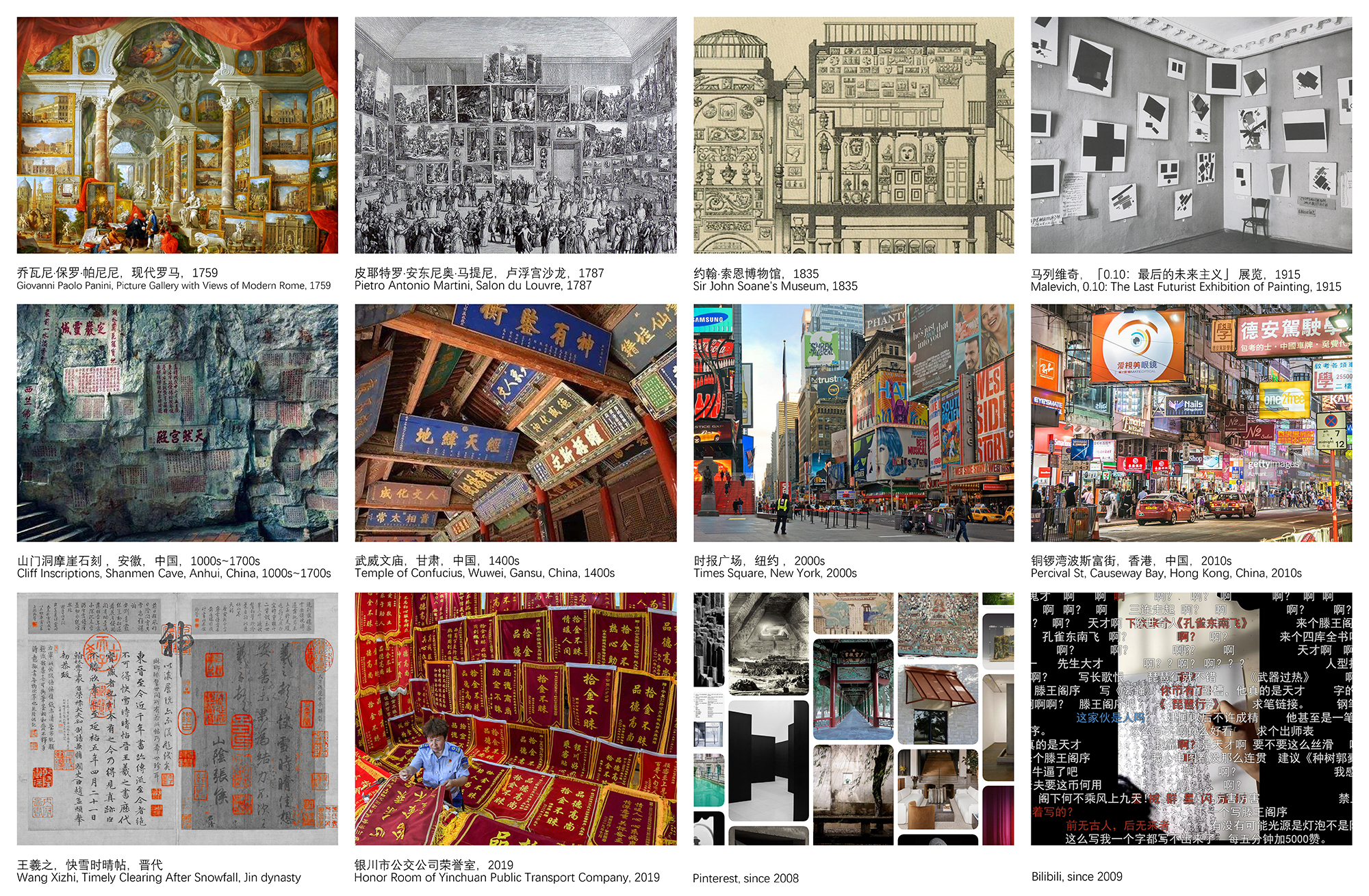

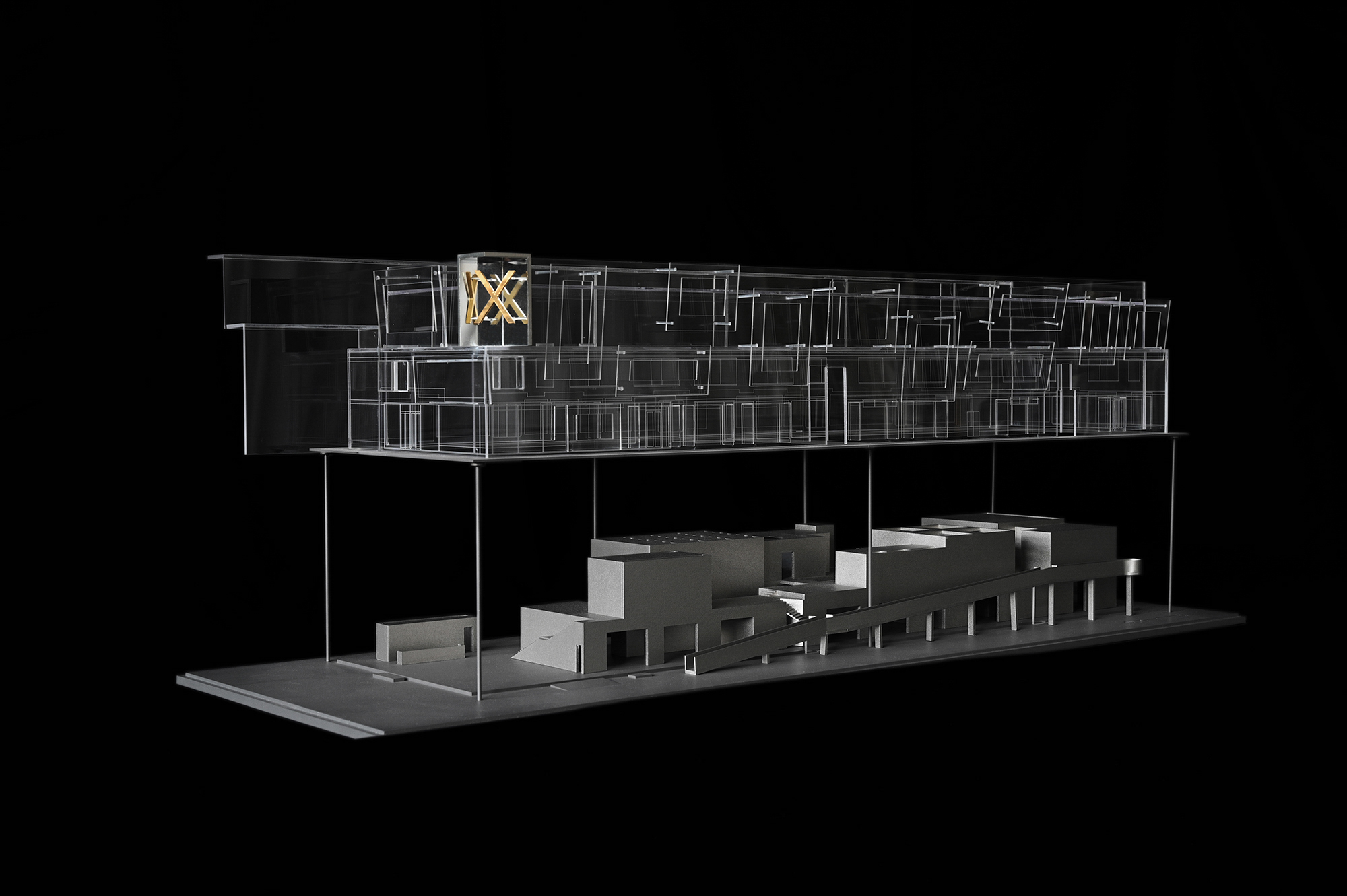

馆方明确要求我们把外立面设计的“闹一些”,以便在争奇斗艳的园区中吸引公众。这个要求让我们想起布展形式中的“沙龙悬挂(Salon Hang)”——层层叠叠的画作挤在一起,竞相展示自身以求关注——这种源自巴黎沙龙的陈列方法本质上是一种供艺术家和公众相互交流的媒体。我们又联想到一系列类型学上相似的形式,从摩崖石刻、寺庙悬匾、书画鉴藏印,到街道广告牌、网页瀑布流,甚至视频弹幕,它们都将差异化的个体片段以群像方式并置连接,呈现出高密度的视觉张力。

于是,我们在外立面设置了13个大“画框”与3个“展龛”,供馆方展示各类布告、平面艺术及装置作品,也将街道变成美术馆与行人互动的户外展陈空间。成本优化后得以实施的8个“画框”集中在街角,其中位于首层的1个作为大型展品及车辆出入口的移门,其余7个则为LED屏、内倾镜面凹龛以及金属拉伸网。

3个“展龛”中,较小的两个一凹一凸穿透红砖立面,较大的一个则架在建筑阳角处的红砖墙上方。大“展龛”由两面映射天空的镜面与一面LED屏组成,内凹顶角中悬浮着一个巨大的金色“X”雕塑以及它的三个镜像。这个略带超现实主义色彩的装置,既是美术馆标识,也是我们对园区诸多卡通化立面雕塑的戏仿回应。

对于基地唯一的工业遗存红砖墙,我们则通过首层门窗的特别构造做了克制的回应:门窗以幕墙的做法罩在红砖墙外,其玻璃面积大过洞口。从室外看,局部砖墙就如同博物馆中被玻璃罩保护的展品,默默向路人展示着场地过往的历史。

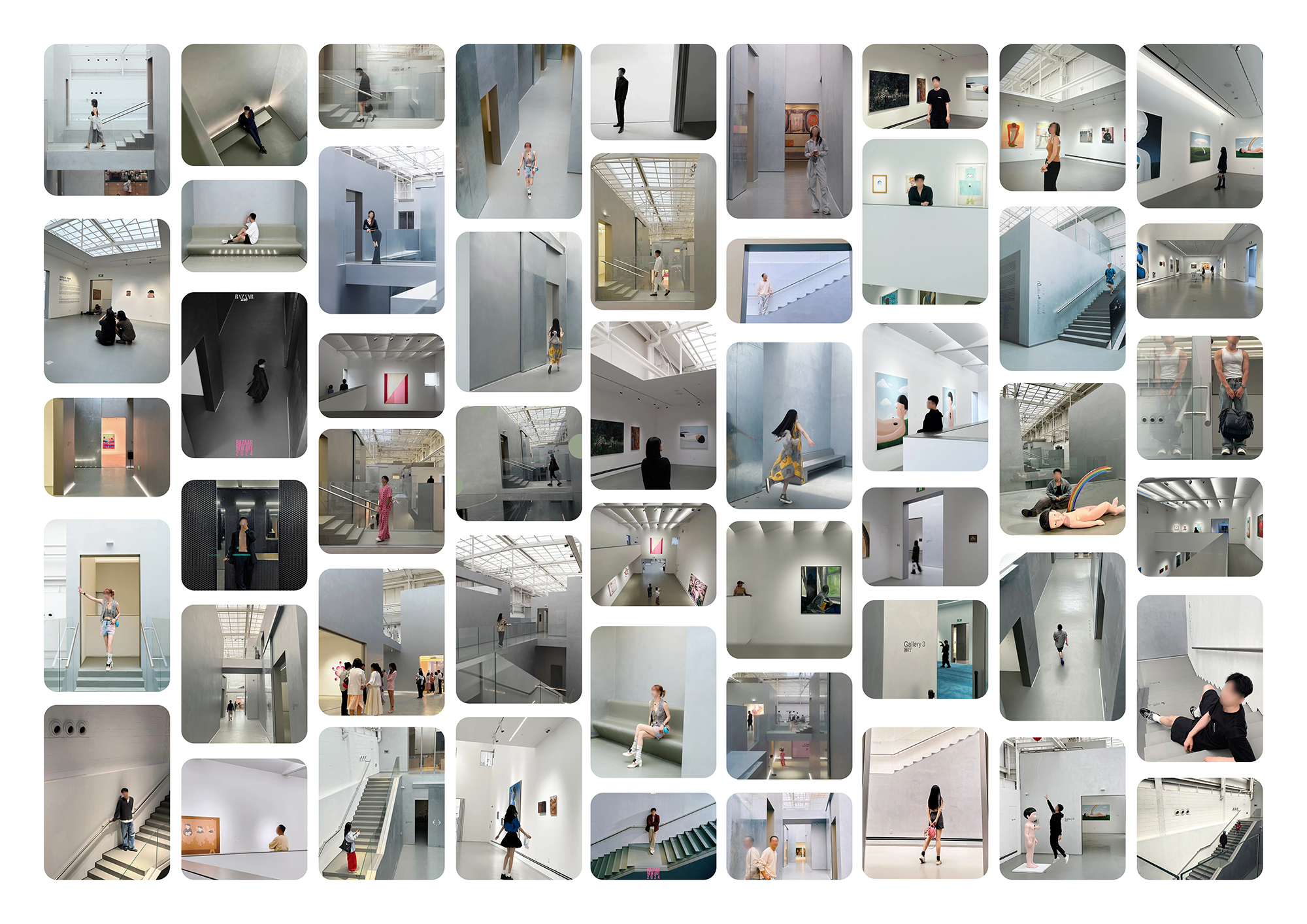

X美术馆丰富的空间形态与多样的动线路径,带来旷奥嶙峋、变而不繁的空间体验,既为策展、布展及艺术家创作提供了灵活度,也满足了馆方举办各类活动的可能性。新馆启用后,我们持续跟踪建筑的使用及网络传播情况,往往讶异于某个空间以令人意想不到的方式被利用或“打卡”。

错综的“连缀片段”和动线通路,让自上而下的设计成为一种松而不散的框架,能允许甚至激发使用者进行自下而上的创造性互动,让每位观众在每次来访中都可以根据当下心境找到独属的自在一隅,又不至割裂对整体空间的连贯感受。今天人们同时追求个体独立与社群共识,空间感受达到的这种平衡或许是对这种纠结心态的时代写照。因此,在我们的理想中,X美术馆真实的空间形象也无法体现在某张具体照片里,或是留存在某位具体访客的印象中,它应是由所有访客差异化的个体参观体验叠合出的、边界模糊的交集。

走下严肃高阁的美术馆,用略显欢腾的姿态奋力吸引大众、挤入日常、探索边界,其实是在探讨一个再严肃不过的话题:今天的实体美术馆应以什么形象出现在年轻一代大众面前?X美术馆通过为访客提供一种具有暧昧抽离感与纪念性的生活场景,试图作答。

设计图纸 ▽

完整项目信息

项目名称:北京X美术馆

项目类型:改造

项目地点:北京市朝阳区半截塔路53号郎园STATION E1栋

设计单位:不也设计工作室

事务所网站:www.s-nor.com

主创建筑师:姜伯源、王静雯、杨硕

设计团队完整名单:姜伯源、王静雯、杨硕、何子杰、甘锦、丘容千、闫辰霄、郑亦宁

业主:X美术馆

建成状态:建成

设计时间:2022年10月—2022年12月

建设时间:2023年1月—2023年6月

建筑面积:3000平方米

照明:BLRR Studio 上海鹿屿设计咨询有限公司

施工图深化:深圳市和域城建筑设计有限公司、上海呈煜空间设计有限公司

施工:上海华懋建筑装饰工程有限公司

材料:镀锌钢板(展厅移门)、银色艺术漆 (墙面)、水泥压光(公区地面)、黑色马赛克(卫生间墙地面)

摄影师1:刘松恺

摄影师网站:www.traceimage.cn

摄影师2:杨天周

摄影师网站:www.tjapstudio.com

版权声明:本文由不也设计工作室授权发布。欢迎转发,禁止以有方编辑版本转载。

投稿邮箱:media@archiposition.com

上一篇:肥城市民中心 / 中国院品筑设计工作室

下一篇:selgascano+FRPO第一名方案:堆叠色彩,阿尔巴尼亚罗扎法塔楼