我们怎么看待意大利人文主义的建筑与艺术?

文 | 徐好好

2014年,有方第一期“意大利人文主义建筑与艺术”的学术总监及领队黄居正,在其撰写的考察前言《回到世界现代文明的起点》中,以彼得·伯克(Peter Burke)对文艺复兴产生了西方史学“历史意识”(the sense of past)的论断开篇,连续点出了彼得拉克(Francesco Petrarca)、乔托、布鲁乃列斯基、阿尔伯蒂等文艺复兴“第一人”构建的古代与“当时代”差异的理想。这种初期嬗变,带来了人类“现代”生活的重生。

2015年,此行程第二期学术领队汪原,在旅行途中用熊彼得(Joseph A. Schumpeter)的“创造性破坏理论”来解释文艺复兴的伟大艺术品。他提醒我们,文艺复兴对世界、对人的重新发现,就源自“现代”经济社会的大规模技术创新和生产体系重构,“出现于创造性毁灭的大风暴中”。

随后两年,行程第三、四期学术领队刘晨在再次书写导言《废墟上的重生》时,已经站在一个更为现代的视角回望霍华德(Thomas Howard)、琼斯(Inigo Jones)、吉本(Edward Gibbo)的18世纪意大利壮游(Grand Tour)。

今年,当即将再次回到意大利,手握这些曾经的导览,我们可以努力延续这种现代视角的人文主义建筑和艺术研读,并从维特科尔、科林罗、塞维、波多盖西、罗西、塔夫里那里,找到更多可能的话题,建立起一个现代主义的“当代”历史观,触碰到人文主义的当代解读。

人文主义(Humanism)是什么?人文主义讨论人和宇宙秩序的关系,文艺复兴是追求人文主义思想的时期,或者就是人文主义的另一种说法。我们现在知道中世纪人也充满智慧,但是因为缺少理解现象的手段,所以很难找到问题的答案,会倾向将宇宙归于宗教的神秘性。到了文艺复兴时代,宇宙仍然充满秘密,但是人们开始有了更强大的方法去理解宇宙的问题——上帝为了人建立了宇宙,人变成了度量宇宙的手段:“人,第一次站在世界的中心,握紧世界的理性。”(Pico della Mirandola)

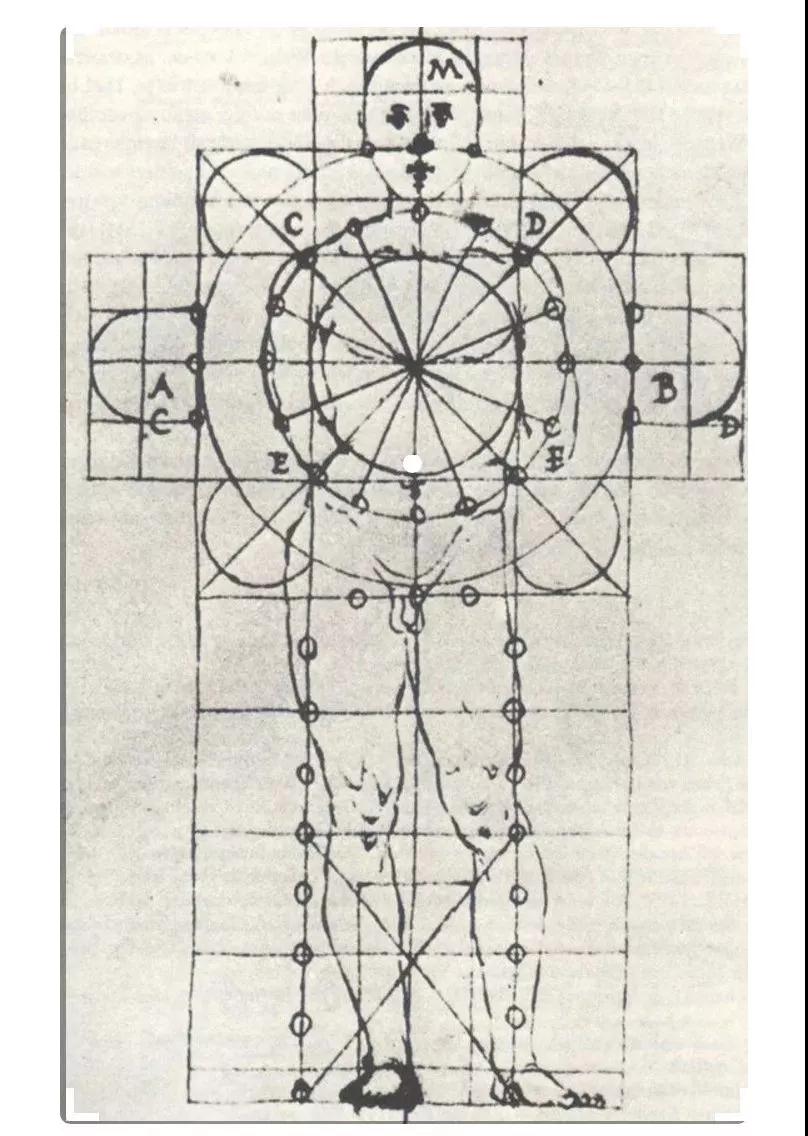

在华南理工大学建筑史课上,我们常用“宇宙秩序”(Cosmic Order)来概括弗兰西斯科(Francesco di Giorgio Martini)、阿尔伯蒂、帕拉迪奥等建筑师言说的人文主义建筑设计原理。现代科学的开端在于关注原理(Principle),这就是文艺复兴的意义。我们也可以这样理解,人文主义时期,人们开始更习惯问题导向的研究,事情发生的规则以及细碎化的事件段落,比随机发生的事件本身更为重要。从彼得拉克到尼古拉(Nicholas Cusanus),从费奇诺(Marsilio Ficino)到伊拉斯谟(Erasmus Desiderius),从马基雅维利(Niccolò Machiavelli)到布鲁诺(Giordano Bruno),文艺复兴人可以接受一切对知识的怀疑,让科学知识变成了一种独立的语言,这就是“当代”社会的科学进步。

文艺复兴的秩序,是一种宇宙人的宇宙美。

意大利人文主义始于乔托,契马布埃(Giovanni Cimabue)的人间情味,被乔托转变为蓝色的天空和天使的眼泪。乔托之后,马萨乔、阿尔伯蒂和布鲁乃列斯基影响了老桑加洛(Giuliano da Sangallo),桑氏又影响了拉斐尔、达芬奇,还有他的弟弟和侄子。活跃在意大利中部的弗兰西斯科和阿尔伯蒂笃信,建筑设计就是一种科学,中世纪传下来的几何、人体、魔术、象征主义,建筑内外的每一个部分,都因为比例而归属于一个系统,所以维特鲁威的权威又一次被广泛接受并得到新的诠释。在他的文本中,人的身体比例由神创造,人是上帝的影像,所以建筑要镜像人体比例,拥抱和表达宇宙的秩序。阿尔伯蒂发现(或者坚定地认为)维特鲁威的本堂长宽比(9:27)可以用一个和谐的音阶(diapente)来书写:如果两根弦在同样力度的弹奏中振动,弦长一半的短弦音高比长弦高八度。这种错位的发现,让毕达哥拉斯的调性可以在空间中得到丈量,也让人们坚信找到了弥漫在宇宙中的神秘谐音。

阿尔伯蒂和后来依赖和谐的艺术家们,并不是直接把音律翻译成建筑,而是把音乐中显见的和谐应用到建筑上:数字对眼睛乃至心智的影响,与悦耳声音对耳朵的影响非常相似。宇宙人阿尔伯蒂的宇宙美,是一种所有部件之间的和谐,是通过特定数字、比例和布局实现的和谐。这是文艺复兴比例概念的基石,也是文艺复兴建筑最基本的创新——建筑理论在15世纪晚期文献中,被再造为一个具有自我意识的门类。

几乎在同时,弗兰西斯科的《完美教堂》画出了32个圆形(组合)教堂的平面,它们基于格网和正交体系,系统展示如何从不同的功能元素、几何形状、比例结构中生成教堂的类型。在达芬奇、拉斐尔和米开朗基罗的时代,圆是人眼可以第一时间捕捉到并认可的形状,达芬奇绘制的维特鲁威人,从哲学上和几何上把人体描述成圆形和方形——从这个意义来说,达芬奇的动机倒是真正的人本了。或许我们可以理解,弗兰西斯科也是通过一种单一的操作方法,讨论了建筑是概念设计还是建造空间的问题。

16世纪早期,阿尔伯蒂的拥趸塞利奥(Sebastiano Serlio)发表《建筑七书》,意在建立平面和柱式主导建筑的体系,把对罗马遗迹的奇幻想象,转向更实际、考古的复原方法,把时髦的罗马建筑样式转移到“当代”建筑中去。他的数学和透视法基础训练,他推荐的考古遗址,以及他的素描、速记和标注方法,成了400年后一位瑞士青年学生的旅行速写规范。而在当时,《建筑七书》的价值在于重新调动起建筑师们对阿尔伯蒂主导的立面、平面整合进一个调性系统中的几何和谐的关注。

我们注意到,在早期文艺复兴文献中很少出现立面的图示,哥特结构的湮灭带来了建筑师对立面的迷茫,同时,对维特鲁威的推崇,对希腊模式(Hellenistic module)柱式平面算法(arithmetic)的熟悉,也进一步鼓励了平面的主导性。对文艺复兴建筑师而言,立面是一个极为复杂的问题。阿尔伯蒂和伯拉孟特觉得,立面可以作为一个比例联动的复杂系统,让外墙生动起来;到帕拉迪奥在建筑上重新发现平面、剖面、立面的同源性(homology),所有的型可以通过数学方法决定线长、角度;所有给定的形状,可以被阅读成一个完整和连续的图象,立面(elevation和facade)才正式进入正交投影体系,从此再没有失去应有的地位、角色和价值——这难道不就是文艺复兴的参数化设计吗?“日常经验的世界,整合了过去的黄金时代和当前的宇宙秩序。同质的空间,仅仅存在于超月王国(supra-lunar realm),那里,天使的身体运动,揭示了一种非人的稳定和永生。”帕拉迪奥觉得自己回应了一个更高的真理,这样的设计才是建筑师的预想(preconceptions)。

刘东洋在《人文主义时代的建筑原理》(Rudolf Wittkower)的译后记中写道:意大利艺术家们认识到……音乐和声体系,以可通约的简单小整数数比方式藏匿于宇宙的创造过程之中,存在于世间万物尤其是完美的人体之中,存在于古典建筑之中……文艺复兴建筑师们要做的,就是将这种带着毕达哥拉斯-柏拉图主义色彩的数学与基督教教义融合起来,然后用到建筑身上……文艺复兴建筑由此告别了乡村的异教徒建筑,靠近了形而上学。提升文艺复兴建筑的工具,正是古老的数学。人文主义时代的建筑原理因此启迪科林・罗(《理想别墅中的数学》)、埃森曼(《现代建筑的形式基础》)等一批建筑人。

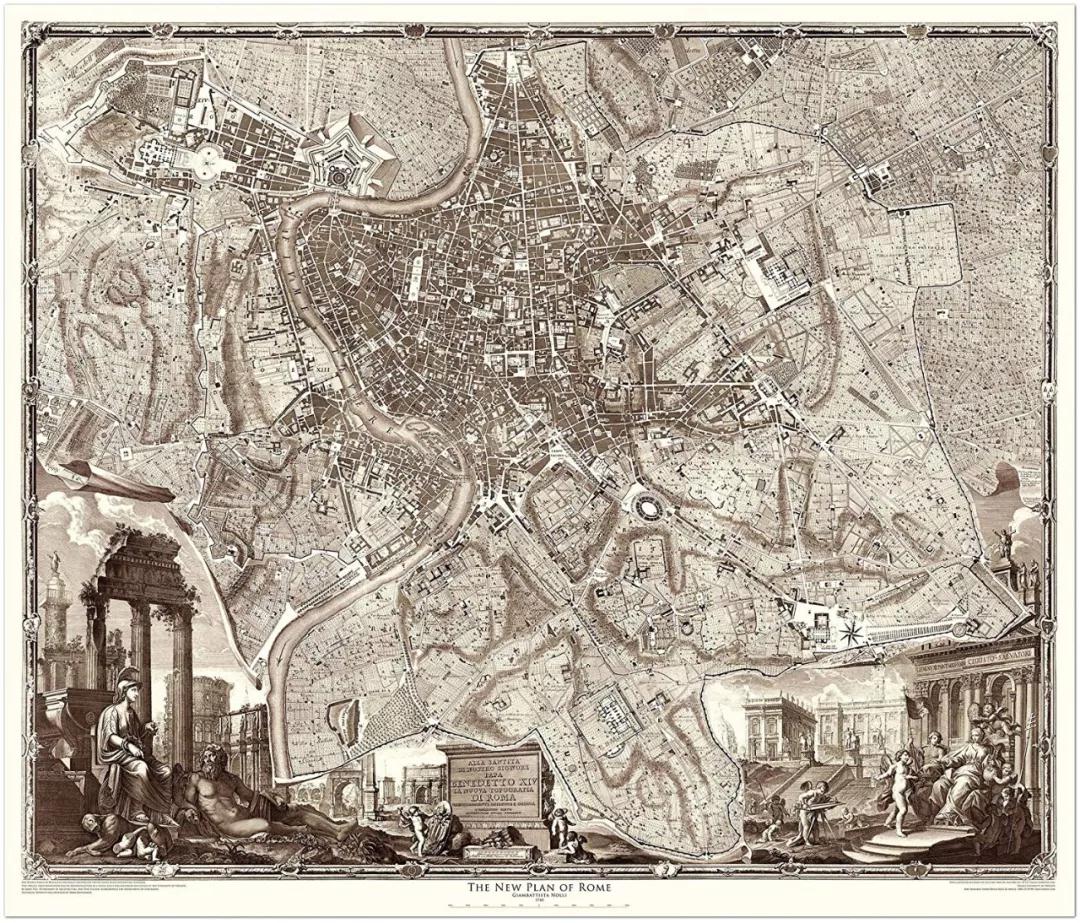

帕拉迪奥之后,文艺复兴似乎进入了一种反复兴的阶段,诺利对罗马展开了超现实的类型研究,皮拉内西绘制的古建筑展示了现实和现实再现的差别,他的时间维度,模糊并摧毁了建筑语言的“天性”及其历史发展的整体性,甚至影响到我们对“人文”和“人本”的根本理解。

人文主义未揭示的部分,不仅仅是潜在的现代性,也包含着古典本身的不稳定性,如同黑洞的照片摆在我们面前,会让我们自动把自己归入后人文或者后人本的角色中相似。今天,讨论自由人文主义主体的解构和即身性文化焦虑的双重侵入,会让我们在旅行中不断提醒自己,越是接近那个理想化的、纯洁崇高的文艺复兴,就越是和人文主义时代产生了真正的历史距离感。从今天的后人文主义时代去看待这一笔建筑和艺术遗产,到底还有什么意义?这就是在有方2019年意大利之行中,我们可以一起去“发现”的视角和问题。

本文版权归有方所有,图源网络,版权归原作者所有。欢迎转发,禁止以有方编辑版本转载。

131****7713

6年前

回复