在很多年前,著名的建筑杂志《a+u》曾经出版了一本名为《建筑师的家》的专辑,里面收录了许多著名建筑师的自宅:形形色色的建筑师自己的家。

为什么会有这么一本专辑,为什么建筑师的家会显得比较特别,这个问题需要从建筑师这个职业说起。

建筑师——作为一个从事建筑设计和指导建筑建造的职业——他们的作品“建筑物”,绝大部分都可以归为“订件”这一类范畴之中 。 所谓“订件”,即是个人或单位向建筑师委托某项任务,去按照这个人或者团体的喜好或要求,来定制某种建筑物。这种严格的供求关系,很像十八世纪前的美术史里的情形:大部分艺术家的绘画和雕塑,也都是订件;无论是教堂订制的圣像画,还是王公贵族订制的肖像画,无外如此。 然而随着十九世纪资产阶级的兴起和随之而来新供求关系的诞生,越来越多的艺术家喜欢“从心所欲”地自由创作起来,即使并不知道下一幅作品销往何处,也毫不在意。这种自由的风气从十九世纪一直吹到了今天。

可惜建筑师并没有画家这样的自由。相比于绘画、雕塑和装置,建筑物显得更为复杂,牵扯到城市、法律、土地、经济、人工等诸多因素的经济产物, 所以“订件” 一直是建筑师绝大多数的工作对象和经济来源。 “订件”直接导致的结果是,在建筑师工作的过程里,会不停地受到来自各种相关因素的“外力作用”,尤其是业主的干涉和指责;使得建筑师无法自由创作,无法去实现自己梦想中那个最完美的“理想建筑”。

兜了这么一大圈,也许你才会明白,为什么我开篇提到的建筑师的家,是那么特别。 这几乎是唯一具有可能性的建筑类型,因为项目的委托人就是建筑师自己,从而建筑师可以像别的艺术家一样,跳出“订件”的约束,自由自在地创作。

而更重要的是,“家”,或者说“自宅”,无论在设计前、设计中和设计后,都像一个建筑师他自己的生活习惯、生活方式,乃至个性、喜好、格调、精神品格和追求的投射和物化。在后来漫长的使用过程中,“家”也会留下建筑师本人的生活气味和烟火的痕迹。于是即使在建筑师离开后,“家”虽不言,但下自成蹊。俗话说字如其人,也许“家”亦如其人。

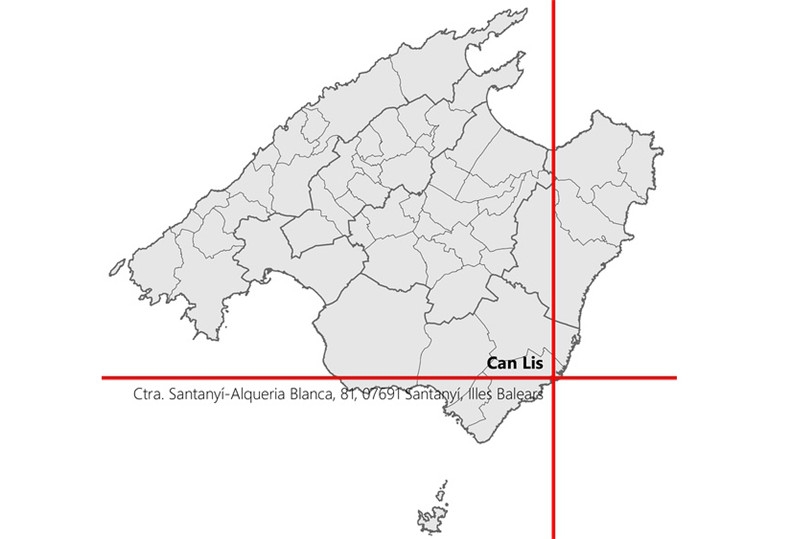

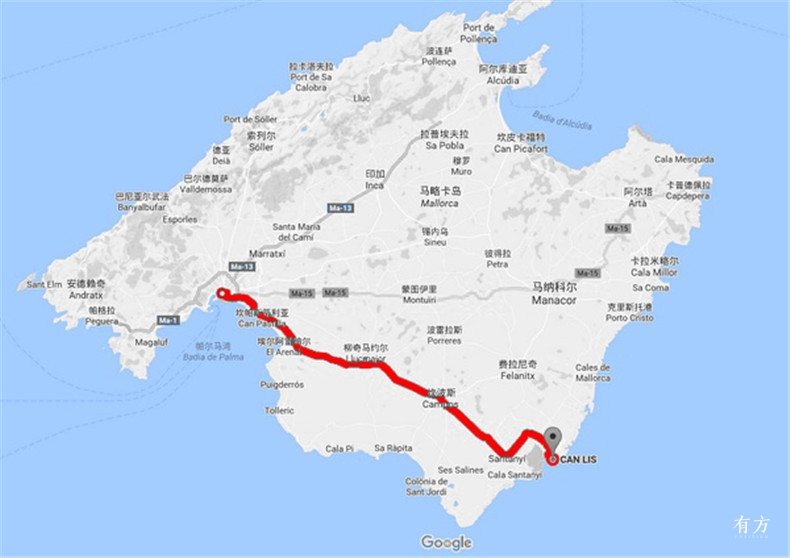

也许因为上面所说的一切是我不得不去的理由,因为那个在建筑史上那个让人高山仰止的名字“约翰·伍重(Jo Utzon)”。身处马略卡岛之时,尽管出现了许多意外和故事,我们还是乘车从帕尔马出发,穿过丘陵和平原,前往马略卡岛的另外一侧,去看这个丹麦人在地中海边为自己安的家——Can Lis。

十二月的马略卡岛,阳光已经明媚得仿佛欧洲大陆的盛夏,有着如钻石般的白色光芒。 当乘坐的车辆沿着马略卡岛橄榄树夹道的乡间公路前驶时,我的思绪回到了这座建筑还没有开始的那个年代。

1957年,只有38岁的约翰·伍重,当时还只是一个默默无闻的青年建筑师,赢得了澳大利亚悉尼歌剧院的竞标,一夜成名。在随后的十五年里,他带领着12个人的团队几乎不分日夜,把时间和精力消耗在了工程设计,以及与材料商、施工方、政治家的博弈当中。

这段既是传奇也很狗血的故事,以1973年悉尼歌剧院的竣工而告终。这座建筑也成了这个丹麦建筑师为数不多真正落成的作品之一,让伍重名垂青史、家喻户晓;同时却也让他从青春壮年,变成了几乎垂垂老矣的老人。

和每个老人一样,他也在寻找可以安度晚年的落脚之处。

1966年,当伍重第一次来到马略卡岛的时候,他如一见钟情般地爱上了这座岛和这片海。“太美了,无与伦比,简直如同天堂般的存在”,伍重自己如是说。于是他毅然决然卖掉了自己在悉尼购买的土地,开始在这座被碧绿的地中海环绕、终年阳光明媚的小岛上,寻找自己心仪的选址。“他爱马略卡,在他最后的日子里,这座岛,给了他家一般的感觉。”

后来,伍重在这座西班牙小岛东南海岸的小镇Porto Petro,买了一块位于悬崖之上、紧挨碧海的土地,开始建造自己的家。相比于同时期平行进行、如同旷日持久而令人痛苦的史诗巨著般的悉尼歌剧院,这座自宅设计和施工的进展轻快得如同哼吟一首散文诗。于是,在三年后的1971年,伍重带着家人搬进了这座属于他们自己的小房子里,并以他妻子的名字,将房子命名为Can Lis。

Can Lis 并不在Porto Petro这座港口小镇里面,而是与小镇有相当一段距离。在马略卡这种到处风景如画的地方,风光并不算好的Porto Petro小镇却也知道利用“名人效应”,把Can Lis门口道路的路名改成了“avinguda Jo Utzon (伍重之路)” 。 在当地人的指引下,我们沿着这条道路,几番波折最终还是成功找到了这座藏在一片意大利五针松林间的住宅。松树亭亭如盖,建筑匍匐在树荫之下。

住宅的宅基地,就夹于这条“伍重之路”和悬崖之间。马路一侧,厚实且没有开窗的围墙阻挡了任何人试图不请自入或者窥视隐私的想法。这般冷峻拒绝的态度,使得访者仿佛面对着一个人的后背;只有门口屋檐下的石凳,有一丝欲却还迎的羞涩“好客”。

当转到悬崖一侧时,这种冷酷的“拒绝”的态度却立刻烟消云散。住宅和大海,尽在咫尺,几乎密不可分。用来划分彼此的,仅仅靠三道最高不过膝盖高度的“矮墙”,甚至从严格意义上讲不知道能否称之为“墙”的构造。

然后就这么零距离般,伍重的家,立于悬崖之边。斧劈般的悬崖有20多米高,直挺挺地插入地中海水里。我就这样,站在悬崖边,风呼啸着,碧浪银花剧烈拍击悬崖,皮肤凉凉得仿佛有水花溅上。一切都仿佛在提醒,目眩神驰的我和这座建筑,都有仿佛一不小心即从悬崖边摔落跌入海里的危险。

海是如此之近,近得我想起,在塞维利亚看弗拉门戈舞的时候,观众和舞台是那么的近,近得以致于舞者翩翩的裙摆,会在不经意间扫到观众的面庞,让观众更加血脉偾张,兴奋激动。

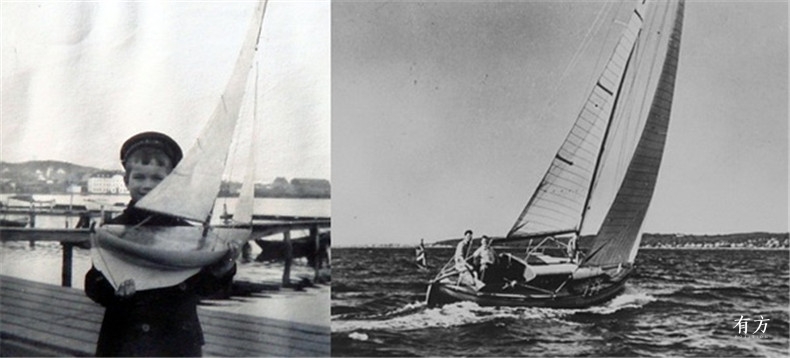

我不难想象,当年在岛上到处勘探选址的伍重本人,有多么爱这片海。伍重的父亲是丹麦的一名造船工人,对大海的情结似乎是从这开始。伍重从小的愿望是成为一名水手,或者像他父亲一样,子承父业。虽然他后来“不幸”地阴差阳错成为了一名建筑师,但是出海航行依然是他终身的乐趣。

也是建筑师这份从儿时带来的感情,决定了伍重的家对于海拥抱的姿态。当站立着面对这片海站立的时候,我才有了真正理解这个建筑的起点。

Can Lis 被很多建筑评论家和建筑师认为是二十世纪最美的住宅之一。 不得不说,作为建筑学经典案例的出色住宅,会在建筑学的教科书上出现,被大家反复讨论。 而他们讨论Can Lis最核心的议题之一,就是充满住宅内部的光,它仿佛一面塑造着空间,一面又有着宗教意味。 比如下面这张照片,好像Can Lis的定妆照一样,到处地出现在历史书和教科书上。

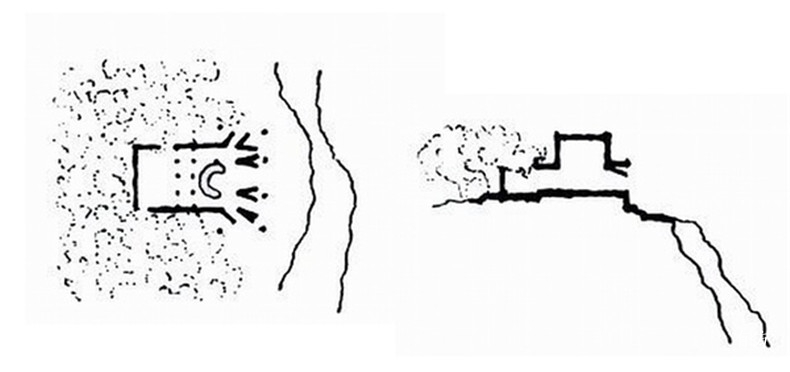

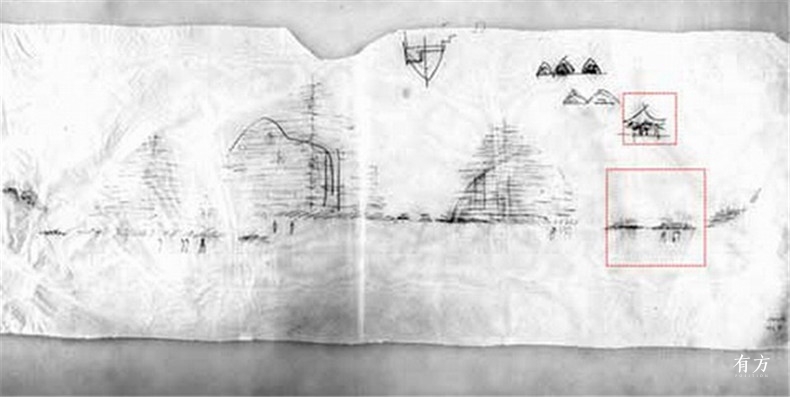

我只想贴出来伍重为自宅画的两张著名的草图,这是他对自宅最初的构想:

住宅平面,像一个孩子把手印在了那里。五个窗户仿佛伸开的五指,窗户狭小而深仄,在窗户和窗户之间,是支撑屋顶的柱子。再往前,就是20米高的悬崖和一望无际的大海。

这个经典的设计,成了后人从各个角度分析的对象。有甚者从数学和太阳高度角来分析阳光投射与开窗方向和比例之间的关系,我在这里无意赘述。但当我身临其境之后,才知道原来真实的情况其实跟我原本想的并不一样。

温暖的地中海环绕的马略卡岛,一年有超过300天以上的晴朗天。这里明媚的阳光让很多人把这里当做了度假的天堂;可是对于住在这里的伍重来说,这里的阳光太强了,当他的家面向大海的时候,即使是在美丽海面上反射的光线,也让他感到不适,因为此时,这个丹麦人已经深受眼疾所扰。

所以他故意把窗户的窗框设计得狭小而深仄,不仅能够控制有限的光线进入室内,也能在不用窗帘或者任何遮阳的条件下,保证室内有足够的阴翳,让室内保持幽暗。

这和我们普通人的固定思维却不一致。在风景秀丽的环境中,大部分的建筑师恨不得把窗户开得大到顶天立地,巴不得只有玻璃没有实墙,希望周围的景色不会受到任何遮挡。

可是伍重却没有这么做。这种预设性的幽暗,让我想起了另一位现代主义建筑大师赖特(Frank Lloyd Wright),赖特也多喜欢这种幽暗的室内。有趣的是,这些昏暗的房间,相比于那些格外明亮的房间,却反而提供了更加充分的可能,一种更加强烈的途径,让人们可以自内而外地去感知建筑外的世界。这时候对于身处其中的人们,室内的建筑环境会在意识里消失,而室外的世界会充满张力在面前呈现出来。所以当建筑变成了一个昏惑而无从辨别的“框”,一个提供观看建筑以外世界的“框”的时候,你发现那些地景和自然会格外清晰地呈现在自己眼前。

这种感觉,也巧妙地对应了《阴翳礼赞》里阐释的东方幽暗哲学。伍重热爱旅行,他的足迹遍及美洲、非洲,以及对这位欧洲人来说神秘却具有魅力的远方——亚洲。 他在新中国刚解放不久的1958年,就独自来到了中国。 伍重对中国传统建筑赞不绝口,并在后来多次说,中国传统建筑是自己一个重要的思想和灵感来源。他甚至在勾勒悉尼歌剧院的草图时,也要画上太和殿的草图,来提醒自己。

身处Can lis的客厅里,坐在中央石砌的沙发上,幽暗的房间,眼前的海,却从窗框中跳了出来,退掉芒刺的光,轻柔而又美丽。

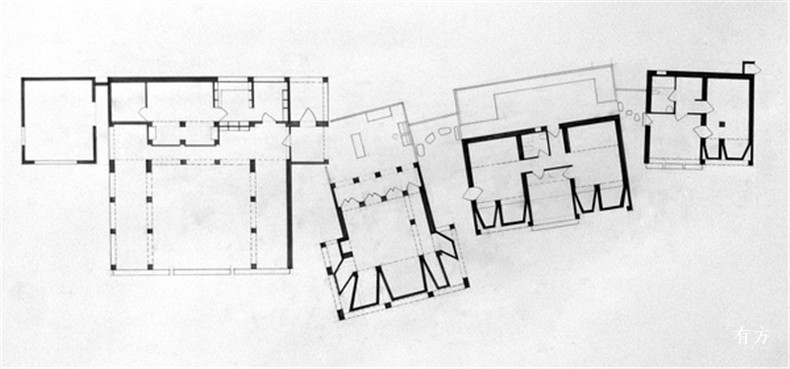

据说,伍重最早设计Can Lis,就是拿四块方糖,在草图上摆放。 后来这四块方糖,也就演化成了如今的厨房、客厅、主卧室和次卧室四块区域。这四块区域,若即若离地联系着,每一块有着与自身功能相适应的大小、比例和空间分布,每一块也都有一块或大或小的庭院包含其内。平面看似简单,可是当身处其中时,又会让人因这种简洁的平面和复杂的地形、周围的岩石、大海和五针松之间相互有机的契合而感到无比的丰富性。 也许是我的偏爱,我从这平面图里,仿佛读到路易·康。

伍重在岛上建造他的家,特意只采用了他能在岛上找到的材料。来自不远处采石场粗糙的砂岩做墙,当地黏土烧制成的屋顶,传统加泰罗尼亚式的天花板,辅以混凝土的框架结构。伍重想用当地的材料,去赋予自宅一种专属于地中海文脉的地域精神,一种仿佛从这块土地上生长而出的状态,还有带着强烈的马略卡岛当地专属的工艺和记忆。

“我父亲(伍重)喜欢和当地的工匠们一起工作,每次他出现在工地的时候,总是会带来几瓶酒。这时候工匠们就知道,他昨晚又有了新的主意,住宅的某些部分又该推倒重来了…… 就这样,在工程的两年半中,我父亲几乎每天都会来看看项目进展,他把这座小住宅视为自己的杰作。” 伍重的女儿如此回忆道。

确实,伍重在这座他自己的家中,用尽了心思。从一个细节就可以看出,伍重特意把窗框做了外翻式的处理,使得Can Lis的窗,是一种类似西格德·莱韦伦兹Sigurd Lewerentz的方式,安装在了窗框的外边沿上。他用这样精妙的方式,把大海从“窗框” 中解放了出来,以最纯净的方式呈现大海。

熟悉西班牙历史的人都知道,西班牙曾被北非的摩尔人占领过很长一段时间,穆斯林人留下的痕迹让西班牙成为欧洲一个别有风情的地方。这种地域性的特殊文化,伍重并不回避。 除了砂岩和陶砖,伍重在Can Lis的庭院、墙壁和某些特殊的小地方,采用了黑白相间的瓷砖来拼贴,用这种带着异域风情却符合传统风韵的小手法,来调节砂岩砌筑建筑整体的厚重,隐喻马略卡岛三百年被摩尔人占领的大历史。

后来,西班牙建筑师拉斐尔·莫内欧(Rafael Moneo)在塞维利亚的机场设计里,也采用了这种强烈的风格手法,也许正是收到了伍重的启发。这并不奇怪,当时作为伍重助手的莫内欧,长时间参与了悉尼歌剧院的项目;伍重对莫内欧的一生,影响深远。

在这所有用黑白瓷砖装饰的部分中,有一处最让我引起注意:在住宅入口的门厅,如果你一推开门,正对着的,是一面类似中国传统民居建筑里的影壁墙,上面用瓷砖装饰着一个月牙形的开窗;透过窗, 是远处依稀的大海渗出朦胧的光芒。

为什么伍重会在门口留下一个月亮的窗户,浪漫得好像一首诗。这跟我前文提到的门口那条被称为“伍重之路”的道路有关。在这条路更名之前,它的原名为“半月之路(Carrer Cala Media Luna)”。 当时伍重受到这条美丽的路名启发,仿佛点题般,在门口留下了这个月亮窗。可惜造化弄人,恰恰因为伍重,这条路被更换了名字,浪漫不在。同样,还好因为伍重,这个月亮窗让后人还会对之前那个美丽浪漫的路名,有迹可循。

如果摩尔风格的瓷砖是伍重有意对大历史进行的隐喻,那么月亮窗恰恰是以一种阴差阳错的方式对小历史进行的一段记录,让我不得不感叹无常和有趣。

建筑史家肯尼斯·弗兰姆普顿(Kenneth Frampton)对伍重十分推崇。作为建筑评论家的他谈到伍重的时候曾说,“让我感到羞愧的是,在我的书《现代建筑:一部批判的历史》第一版里,竟然没有引用伍重的例子作为参考案例。” 后来每当他谈到批判地域主义,伍重的作品都会作为经典的案例被首先提及。当我读出了伍重通过Can Lis在多种层面上,跨越地域和文化、历史与记忆、物质与情感的精彩表达时,我开始理解,弗兰姆普顿为什么会那么钟爱伍重,对他从不吝溢美之词。

最后,我想转述一件小事:

1973年,悉尼歌剧院举行盛大的开幕典礼,英国兼澳大利亚女王伊丽莎白二世举行剪彩。然而,这个夜晚的聚光灯里,并没有为这个工程耗尽15年心血的约翰·伍重,因为他没有受到邀请。在伊丽莎白二世的致辞中,也没有提到这位丹麦建筑师的名字,伍重被华丽丽地忽略了。

整整三十年后的2003年,时常跟诺贝尔奖一样迟钝的建筑界最高奖普利兹克奖,将奖项颁发给了约翰·伍重。在获奖致辞里,他这么写道:当我的名字再一次以这种不同寻常的方式被提道的时候,我感到格外的高兴和满足。我不相信还有什么事情比作为一个建筑师更加让我快乐。这种快乐可以超越任何我得到的奖章和荣誉。

如何理解这样的快乐?伍重有张很著名照片,他坐在Can Lis前的椅子上,面朝大海。伍重的女儿回忆说:“我的父母会月复一月的坐在这里,观察和谈论他们在这离感受到的一切,他们观察风,观察阳光,观察大海。”

从1971年起,伍重将他的余生全部留在了这座地中海的小岛上,直到他2008年过世。现在这座房子已经成了一座空宅,来访的游客再也看不到一个坐在海边的建筑师了。只有这座建筑师之家,依然记录着伍重这份作为建筑师的快乐。

希望更多的人可以了解伍重,他不是只有悉尼歌剧院。

注:本文转载自公众号forca的建筑师旅行笔记,作者forca,德国注册建筑师。

版权声明:本文转载自公众号forca的建筑师旅行笔记,版权归作者所有。

上一篇:gmp设计的最高建筑落地南京

下一篇:一场建筑穷游难实现?只是你的方法没找对