编者按:本文是黄居正为张鹏举作品集《平实建造》写的评述,原标题:《建筑如人》。

人们说尤利西斯厌倦了奇迹

当他望见葱郁而质朴的伊萨卡

曾因幸福而哭泣。艺术正是那伊萨卡

是绿色的永恒,而非奇迹。

————《诗之艺》,博尔赫斯

与张鹏举相识多年,也曾相伴去过几次海外的建筑旅行,每到一地,面对那些从媒体上“熟知”的名作,他常会里里外外看个遍,好似得获一个心仪的物件,要在手里凝视把玩良久;而他在旅行途中的感言,往往话语不多,却于舒缓的语调中淡淡地道出常人之所未见。与他接触久了,知道他是一个惯于沉思,拒绝放言宏论的人,就像他的建筑作品,平实、质朴,却又能瞥见耐人寻味处。

地处北疆的内蒙古首府呼和浩特,距离北京直线距离不过五百公里,但给我们的还是僻处塞外、苦寒辽远的习惯性印象和认知。

然而,在远离中心的边缘地区,一方面,在绵长的地质期中所形成的地形地貌、气候风土因避开了大规模的城市化、现代化浪潮的侵袭、残虐而得以保持;另一方面,由于迟滞的信息输入和区域间交流的匮乏,缓慢生长出的本土文化其延续性不致被无情地碾压、撕裂而间断。如果说中心地区的文化热衷于推陈出新,不断地“建构”出新的文化形态,那么,边缘地区的文化则推崇“演化”,体现出对经验、传统、惯例的敬畏。因此,身处边缘地区创作的建筑师,较之于变动不居的中心地区,似乎拥有更为稳固、丰饶的环境和文化资源。这样的例子,在现当代建筑史上并不缺乏,比如芬兰的阿尔瓦·阿尔托,葡萄牙的阿尔瓦罗·西扎。

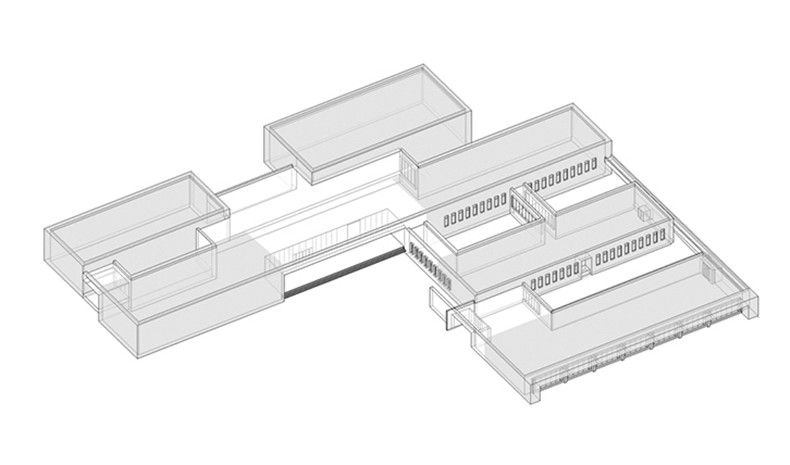

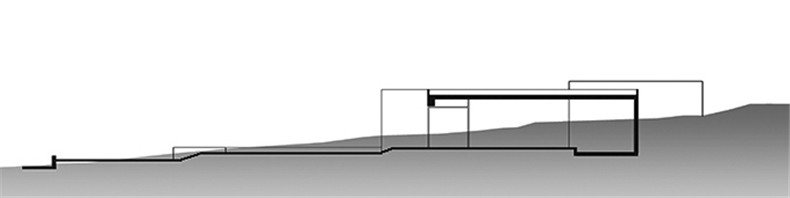

扎根于内蒙的张鹏举,除了建筑学院的教学研究工作,一直埋头于建筑创作实践,作品甚丰。虽然他的这些作品显而易见地延续了现代主义的原则及其美学意义,同时持续地反对用廉价的乡土符号堆砌出空洞的形式意象,然而,由于他长期浸淫在当地的风土、传统之中,并对之有着切身的观察和体验,通过对本土和现代两种语言的融合和转化,让他的作品散发出一种和谐地根植于当地真实的现场和文化的复杂性之中的独特品质。设计于2010年的恩贝尔沙漠科学馆便是一个佳例。基地面阳,处于库不齐沙漠边缘,有自然坡度,远处是阴山山脉的中段大青山,它象地平线上一道青翠的屏障,横亘在基地的北方。为了不破坏辽阔广漠的水平向地景特征,采用了两种解决之道:一、打散体量,分解后的六个相似形状的功能单元铺陈在基地之上;二、利用自然坡度,将北部的体量部分地下沉覆埋于基地之中。

人若在一块地域内居住相当长的时间,长到人与土地之间不得不建立起一层小心翼翼、相互调适的关系,长到足以发展出一种缓慢的、持续性的共生关系,那么,毫无疑问,人与土地之间的这种共生关系通常就会体现在地域性的民间建造之中,转变为应对地理环境、气候条件的一种传统智慧。

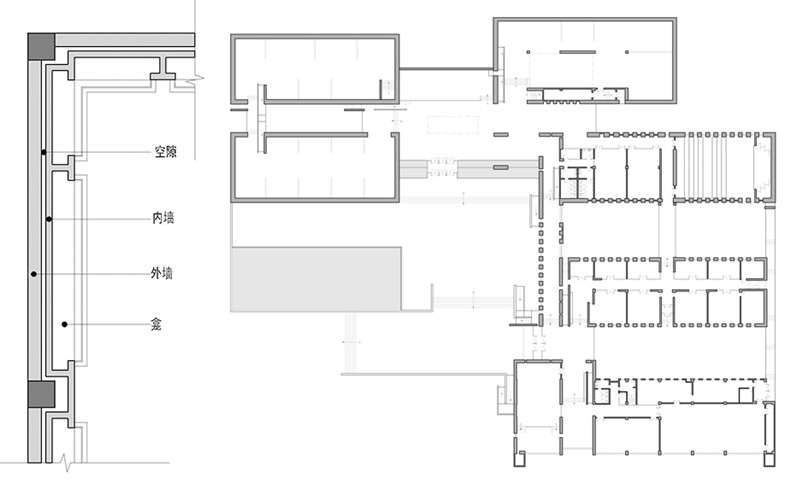

恩贝尔沙漠科学馆在设计初始便借鉴了当地生土建筑的处理手法,南向立面出檐深远,遮挡夏日炎炎的炙烤;檐口下方安装了大面积的玻璃,接纳冬日的暖阳;北向立面几乎无窗的墙体方正敦实,抵挡北疆漫长冬季的苦寒。铺陈在大地上的六个功能单元相互围合,形成四个内庭院,在夏季起到有效组织通风的作用。外维护结构采用双层墙体的设计,这一做法在路易·康的第一惟一神教堂和学校中较早地得到了应用。受维特科沃的著作《人文主义时期的建筑原理》和罗马废墟的影响,第一惟一神教堂和学校采用的是一种集中式层状空间的构成方式,方形的教堂被周围的教室和其他功能用房围合在中间,为了解决其通风问题,路易·康创造性地在围合教堂空间的两层墙体之间设置了回风空腔,之后,在他的扛鼎之作金贝尔美术馆中,拱形单元之间的间隔条带山墙更进一步地发展了这一双层墙体的设计方法。恩贝尔沙漠科学馆厚实的双层外墙,既是对当地本土的建筑语言和路易·康采用的现代技术路线的双重转化,同时也获得了黄土泥墙筑造的蕴含着传统营造经验和智慧的村落意象。

在《密斯评传》(Mies Van der Rohe: A Critical Biography,by Franz Schulze)一书中,弗兰茨·舒尔茨讲述了一则现代建筑史上的轶闻:1921年,密斯在柏林开设的事务所与表现主义建筑师雨果·海林(Hugo Haring)曾共享一室,两人常常因为空间观念的大相径庭发生争执。海林认为,建筑中的每个功能空间应该拥有与之相应的独特形态,而密斯却认为“空间应该足够地大,大到可以自由地徜徉其间,而且是一种均质性的空间……功能是模糊不定的,况且会随着时间的变化而变化,固定不变的功能并不存在。建筑永远比功能恒久。”

抛却对现代主义的偏见,从某种意义上而言,密斯是对的。建筑可能存在十年、百年,乃至历千年之久,而原初设定的功能早已不再,若建筑物内部的空间越是开放、通透,重置功能的可能性就愈大,譬如工业时代各城市中大量遗留下来的厂房,因产业转型,被置换成艺术展示、SOHO、商业等新的功能,在近几十年间,出现了德国鲁尔工业区、泰特美术馆、北京798、上海M50等相当多改造与再利用的成功案例。

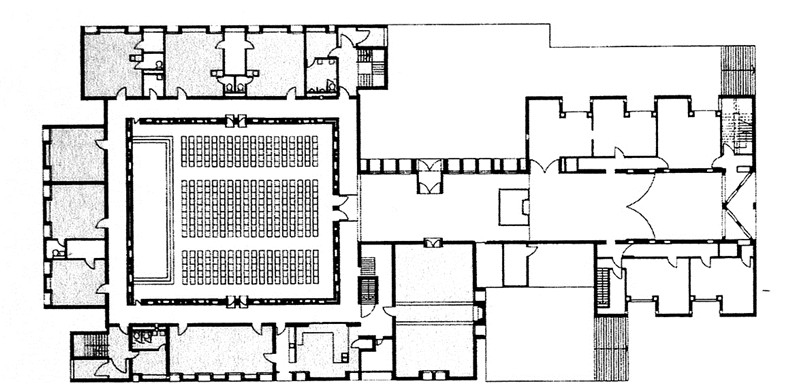

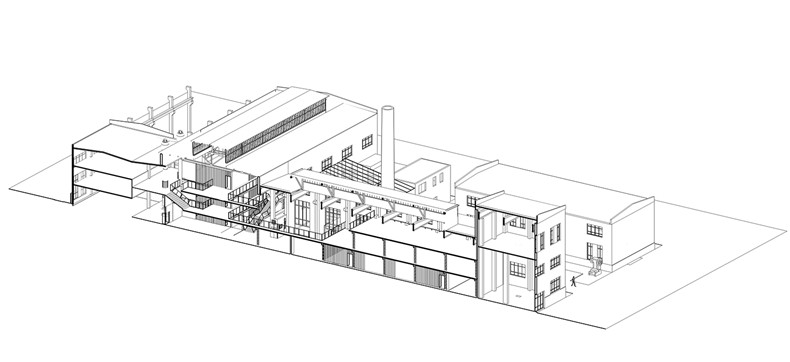

内蒙古工业大学建筑馆,是由原属内蒙古工业大学的机械厂房改造而成。改造的第一步,是清理旧有空间中的赘余之物,保留所有能令人联想和唤起工厂意向的特征,尤其是那些朴素、真实的具有工业时代特征的要素。用型钢补强了某些薄弱部位的钢筋混凝土框架柱,屋顶构架被刻意地裸露了出来,其强烈的视觉特征暗示了建筑的原初属性,同时,高达十几米空旷的室内也为建筑师提供了空间操作的丰富可能性。

在置入建筑学院所必须的新功能时,建筑师对不同要求的各类教学、活动空间作了适当的区分。在主入口的西侧,通过加层,图书馆和评图室设置在南向的一、二层,完全开放的美术教室则被置于顶层,沐浴在高侧窗洒入的均匀光线之中。我猜想,长期浸淫于教学,并时任学院院长的张鹏举,自然对展开教学所需的空间条件熟稔于心,为了打破司空见惯的平庸空间,于是,美术教室不设隔断,向四周开放,就像一个空中舞台,在此展示出一幕幕空间戏剧,教师、学生参演其中,严肃的学院气氛瞬间消融,象音乐中出现一个悦耳的强音,空间似乎在这儿跳跃了起来,呈现出欢快的色彩。

在北向,则植入了展览空间,通过台阶联系各个不同的高程,这些高高低低四个不同高程的不平整楼板,与其说是功能性的,不如说是表现性的,或者说是出于空间形式的需要,它们与那些质朴的红砖砌筑的展示墙一起,构成了一个连续不断的空间,这一连续性的空间却又与密斯式的透明和流动相悖,更强调在行进中体验间歇和停顿,从而让每个空间保存其自身存在的理由。

主入口的东侧,安置了功能性较强的专业教室、视觉实验室、行政办公等空间,通过U玻等半透明材料的使用,使空间围而不合,充分地保持建筑整体的开放性。在转角的三层通高空间内,放置了一步直跑楼梯,直抵顶层的教室。这道冷峻的钢构楼梯,插入此处高扬的吹拔空间,颇似意大利艺术家卢西奥·丰塔纳(Lucio Fontana)“割破的画布”所产生的效果,拓殖了空间的另一重维度。

在建筑之内蜿蜒回转的其它一些楼梯和桥,同样被建筑师赋予重要的作用,它们不仅承担着交通的功能,连接建筑中各功能区块,更重要的是,它们是整个建筑空间中一个个欢腾的音符,活跃着空间的氛围,丰富了空间的色彩。

列维·斯特劳斯在《忧郁的热带》中曾提到:“有一次,一个巴西女学生第一次到法国之后,泪眼汪汪地跑来看我,巴黎那些因岁月而阴暗的建筑物,她觉得很脏。她判断城镇的唯一标准,是看它有多白、多干净。但是那些面对纪念性建筑物所引起的超越时间的沉思,那些最漂亮的城市所具有的亘古常新的生命,那些不仅仅是单纯为了满足都市生活功能,而且是沉思与回想对象的建筑物,都是美洲城镇所不具备的性质。”

城市如此,建筑也如是。工业遗产凝缩着刚逝去不久的一个时代的集体记忆,保留具体的物质形态和时间印记,是保护和再利用的题中应有之义。因此,原厂房中的机器装置,如艺术沙龙与办公区中的冲天炉、模型室中的大型沙漏,庭院中的锻烧炉、草坪中的重型机械,它们或被保留,或改造成特殊的构件,进行重新的维护和刷漆,并与空间中引入的那些新元素一道,加强了建筑学院曾经作为工厂的身份,它们让光阴具备了形态,让时间富有了深度,让记忆锚固在具体的场景之中。

但设计的策略没有仅仅停留在对于过去的浪漫再生,而是展现了学习、交流和娱乐之间的辩证认识,新生成的空间变身为激发同学们敏感、自由、想象和欲望的媒介。

西班牙建筑师莫尼奥(Rafael Moneo)在《基地的私语》中述说:“在我对基地角色的理解中,关键的一点是我坚信,建筑属于基地,建筑应该与基地相适应,应该通过某些方式承认基地的那些属性。建筑师在开始思考一个建筑物时,第一步,就是要解读基地的这些属性,听听这些属性是怎样讲述它们自己的。要描述这一过程并不简单。我认为,学着去试图倾听一个基地的私语是建筑教育中一种最必要的体验。辨别该保留什么、原来存在的基地上的什么东西能够渗透到新的存在之中去并且在此后建造出来的物质的不可移动的物体身上浮现出来,这样一种能力对任何一个建筑师来说都事关重要。而能够理解基地的现有条件上有什么东西可以被忽略掉、可以被减出、被抹掉、被添加、被改变,等等,是建筑实践中根本性的东西。”

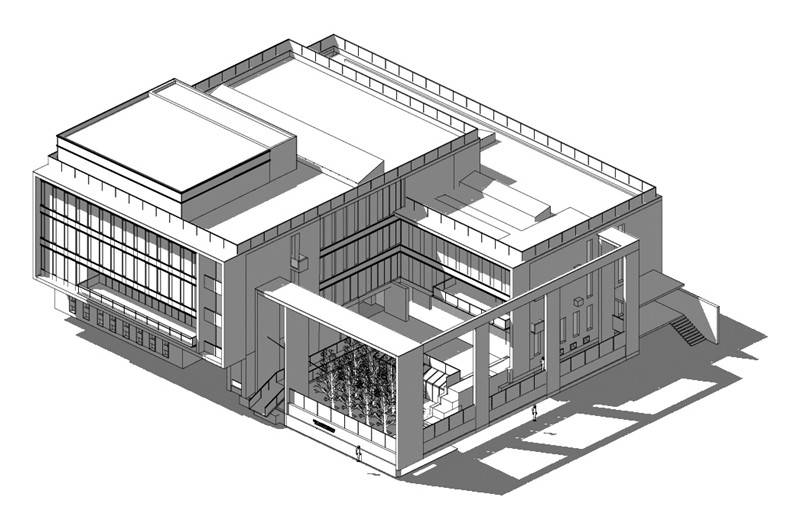

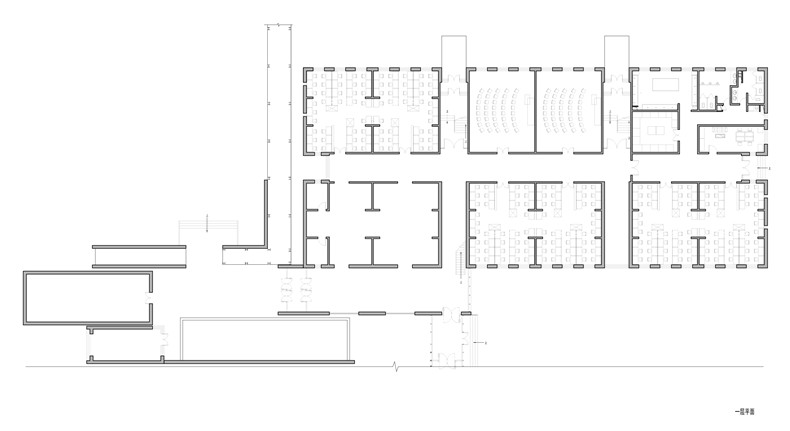

内蒙古工大设计楼用地为40米×40米的方形地块,位于两条大街的转角处,周围是一些随处可见的平庸的新建住宅和商业小区。处在这样一个具有明显城市新区特征的单调乏味的环境之中,建筑师该采取怎样的设计策略,才能避免与周遭的环境机械地对抗,进而去发现基地所期待要成为的那种形态?

在设计之初,基地即被划分成8米×8米共25个标准柱网单元,但在东南角,被挖去了6个柱网单元,形成一个下沉式入口庭院,柔软地应对着周边的环境。庭院的东边耸立着钢筋混凝土框架,形成基地的边界。这道素混凝土框架屏障,我们可以多少无聊地推测,或许来自于建筑学院东侧外庭院中被保留下来的一组废墟般的梁柱结构。这样的形式转译,似乎暗示着要把建筑还原到结构和体量的纯粹本质,揭示出隐藏在基地中抽象的几何力量。庭院的南侧,是一个与东边框架等高,但有厚度的门架,同样由素混凝土现浇而成。宽大的门架被一分为二,与左侧的建筑立面形成视觉上的反转和空间景深上的对比。一道钢桥穿过窄处的门洞,凌空越过下沉庭院,与楼体平台相连。在这里,入口被确切地定义,空间的一系列转换被仪式化、也被戏剧化了,让进入建筑变成一种被悬置的期待。

建筑本体由两个相咬合的体量所构成,L形的平面被清晰地划分成三个基本为方形的功能区域,功能区域之间插入楼梯、电梯,以及一个四层通高的中庭。这样的平面布局在之后的建筑学院加扩建设计中得到进一步发展,各个功能单元变得更为完整、清晰,因此而形成的空间秩序似乎带有了一点路易·康的色彩。由于在纵向体量的两个功能区域中间插入了中庭,打破了8米×8米的标准柱网,为了满足中庭空间通透性的要求,结构上不得不减去中央柱网,但在南侧现浇一道素钢筋混凝土剪力墙,以保证结构强度。其它围护墙体,则采用混凝土砌块和水泥浆涂料,清晰地表达出材料和建造的逻辑。中庭地面根据不同区域作了区分,休息区满铺温暖的木材,其它区域则使用了光洁的混凝土地面。

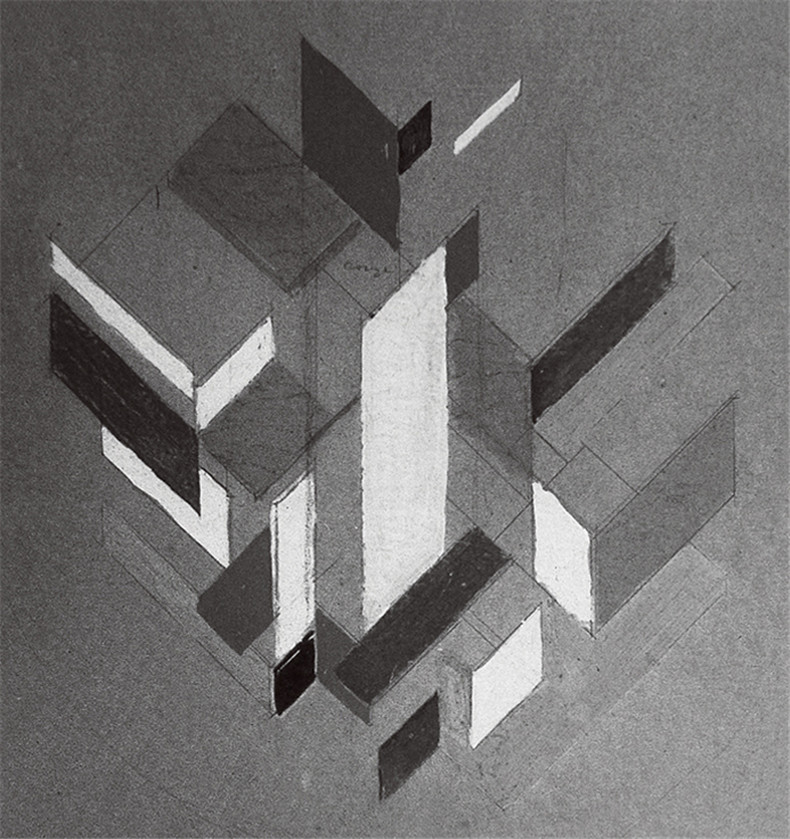

设计中基于不同材料、不同肌理的界面之间便于施工的建造逻辑,各界面相接处均采取留缝处理,水平的顶棚、地面与垂直的墙体之间用角钢固定边沿,拉开距离,面与面之间因而产生相互排斥、向外游离的心理感知,颇象荷兰新风格(De Stijl)的主将凡·杜斯堡的画作《反建造》,原本封闭的立方体似乎被拆解,各功能性的空间细胞从立方体的中心抛向外面。这一“构成的方法”,消解了建筑中的“体块”感,空间变得灵动、通透;同时,建筑师对钢筋混凝土、混凝土砌块、U玻等不同材料不加修饰的使用,表达了对材料的敬意,立方体般空间的抽象性因而得到缓和,不同的空间表情通过材料的肌理、色彩和富有触觉感的细部一一得以呈现。

西扎说“无处是沙漠”。经过建筑师一系列的空间和形式操作,一个整体的世界在平淡无奇的场地中呈现了出来,场地被注入了活泼泼的生命内容,转变为一个有归属感的场所,形成一个具体的、个别的“这里”,凡抵达此处的人,可以切实地感受到自身的“存在于世”,并在生活世界的识别中定位自身。

去年十一在葡萄牙旅行时,张鹏举问我,西扎的建筑与斯卡帕的建筑最大的不同在哪里?我思索良久,答曰:西扎的建筑是空间性,而斯卡帕的建筑更显时间性。纵览张鹏举的作品,不同的类型虽有着不同的空间性或时间性特征,但无论是空间性强的斯琴塔娜艺术博物馆、内蒙古工大设计楼,还是时间性强的内蒙古乌海市青少年创意产业园、内蒙古工大建筑学院,却都通过质朴、平实的建造方式,体现出设计者温润如玉的谦谦君子之风。

版权声明:本文由黄居正授权有方发表,禁止转载。

上一篇:上海棋院:繁华中的静寂

下一篇:静谧与孤独 | 巴拉甘的景观世界