西方世界所撰写和传授的建筑史,一向只是关注某些精选的文化。从空间的角度来看,它只包括地球的一小部分区域——欧洲以及埃及和安托利亚等地区,或者说,不会超过公元2世纪时人们所知的世界范围。此外,对建筑演进的研究通常也只涉及后期的发展,忽略掉前5000年的历史,编年史家给我们展示了一个所谓的“正规”(formal)建筑的华丽场景,以一种武断的方式来介绍建筑艺术,类似于用交响乐团出现的时间来推断音乐诞生的日期一样。尽管抹杀早期阶段的借口可以是古代存留的建筑遗迹稀缺,但这根本不构成理由。除此之外,建筑史也同样会受到社会偏见的影响。如同为标榜权力和财富而做的建筑师名录一样,一本建筑作品选集通篇都是为特权阶层所修建的,为他们服务的房屋,包括那些真真假假的神祗,却只字未提平头百姓的房屋。直到我们的上一辈还理解并接受这种观点——把其他所有种类的建筑都排除在外,而仅仅强调所谓的“高贵的建筑”与“建筑的高贵性”、先入为主的思维模式。当时,古代建筑的遗迹和废墟还被建筑师当作唯一效仿的优秀典范。但时至今日,对历史形制的简单复制已经衰落了,银行和火车站再也没有必要以在石头上铭刻祷告文字的方式来激励人心。

没有建筑师的建筑,指的是鲜为人知的非正统建筑世界。我们对此领域知之甚少,甚至连个正式名字都没有。为了获取一个通用的标记,我们根据可能的实际情况称之为“乡土建筑”(veacular)、“无名建筑”(anonymous)、“自生建筑”(spontaneous)或“农村建筑”(rural)。由于讨论建筑的起源问题不仅仅是论述其合理合法性的问题,所以正确的处理方法是述及各种可能的起源,哪怕只是粗略地一提。

笃信《圣经》的民族会发现,建筑的起源与《圣经》也有着一些奇妙的联系。在《创世纪》第四章中该隐建造了一座以他儿子“以诺”命名的城市时,我们吃惊地发现,《圣经》对建筑问题的阐述是如此清晰,从来没有使人困惑。一个由单一家庭构成的城市,其实是最为极端冒险的,毫无疑问,在后来的历史进程中也绝不会再现。如果说它证明了些什么的话,那就是从丰衣足食的伊甸园到日趋复杂的城镇有机体,它陈述了在单一一代人的时间里所实现的惊人进步。

那些愿意从科学角度探索建筑起源的无神论者们,将不得不面对一些难以解释的实际现象,比如,早在第一个充满创造精神的人把细树枝弄弯插入漏雨的屋顶之前,许多动物就已经是技艺娴熟的建造者了。达尔文观察到,生活在远东海岛上的猩猩与生活在非洲的黑猩猩都会修建一个平台来睡觉,以本能作为解释理由尚存争论,但是我们只能承认:这两种动物有着相似的要求,并具有相似推理能力的结果。德国动物学家阿尔弗雷德·布雷姆(1829-1884)推测,当早期人类社会出现诸如“粗陋的建筑”(rude architecture)及服装的时候,我们大概看到了通向某些较简单艺术形式的初级阶段。一个郊区居民躺在自己的割草机旁边睡下,扯一张礼拜天的报纸盖在头上,这样也就再次演绎了建筑的诞生。

在所谓“正统”建筑史中,强调的是个体建筑师的作品,而这里注重的是公共事业。彼得罗·贝鲁斯基(美国建筑师,1899-1994)把公共建筑定义为:“这种公共艺术,并非为少数精英或专家发明,而是由具有共同文化传统的人群根据集体经验,自发而且是持续创造活动形成的。”可能有人认为,这种艺术在原始文明中没有地位,即便如此,我们也不能完全抛弃从这类建筑中获得的经验。

在建筑成为仅归属于专家范畴的艺术门类之前,我们可以从中学到很多知识。在不同时代和不同地域,没有受过正规训练的建造者,展现了一种令人敬佩的把建筑融入自然环境中的才能。他们没有采取那种竭力征服自然的行为,而是乐于接受气候的反复无常与地形的挑战。我们认为一马平川的地方最适合我们的口味,而更有经验的人则钟情于崎岖不平的地段。事实上,他们毫不犹豫地在景观中寻找最复杂的布局。其中最乐观自信者,竟然选择垂直的峭壁作为他们的建筑基地,仅举些人们熟悉的例子,像马丘比丘(Machu Picchu)以及圣山(Mount Athos)上“修道士之国”险峻的城堡等。

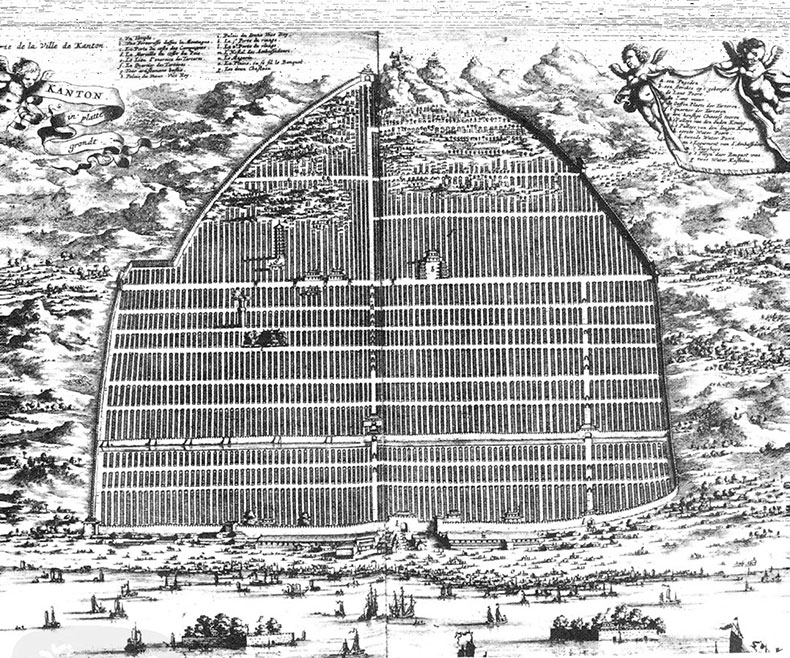

在难以靠近的地方建屋的倾向,无疑是因为追求安全,但或许更多的是考虑划定区域边界的需要。在欧洲,许多城镇现在仍然由早就失去防御价值的壕沟、环礁湖、斜堤或者围墙严密维护着。虽然这些围墙对于入侵者已经起不到任何阻拦作用,但它们却有助于阻止不受欢迎的扩张。拉丁文“urbs”的意思,就是带围墙的城市。我们在城市化领域中,对于规划母体这类核心问题的天真幼稚,让我们在建筑盲目的扩张中耗尽了自己。我们的城镇,在徒劳无益的炫耀中毫无节制地增长。

我们的部分麻烦,源于把追寻生活难题特定见解的责任完全推给建筑师,或者说是所有的专家。事实上,他们大多数人却在专注于事业发展与名誉声望的问题。这种状况,在相当程度上是历史学家的“努力”造成的。他们一再强调建筑师及其业主所起的作用,抹杀了那些无名建造者的天才与成就。这些无名者的观念,有时近乎乌托邦般的幻想,他们的审美观近乎完美。此类建筑之美,长期以来在人们的无意之中被忽略了,但今天我们应该能够认识到,在解决实际问题中,它是罕见的优秀感知判断的结果。房屋的形式有时会传承百代,好像是永驻生命力,就像人们常用的那些工具一样。

最重要的是,这种建筑的人本性(humaneness)应该在我们当中产生一些反响。我们应当将街道改造为宜人的绿洲,而不是死寂的沙漠。在一些国家,街道的功能还没有恶化蜕变成高速公路和停车场,街道设施的安排更适合人的需要,包括凉亭和顶棚(遮住整条街道)、类似帐篷的结构物和永久性的屋顶。所有的这些都具有东方特色,或者说具有承袭东方文化传统国家的特色,如西班牙。大多数讲究的街道遮盖物都呈拱形,它们是民众团结或者说是慈善博爱的明确表现。这种奇特结构的作用远远超出了遮风避雨、防护自然侵害的功能,但我们的视野中这种形式却默默无闻。除了赋予街道整体性,它们常常取代了古代的集会广场。在整个欧洲、北非和亚洲,随处可见拱形建筑物,因为它们业已融入“正规”建筑之中,这里引举一个城市实例:意大利博洛尼亚的街道,就伴随着近20英里长的拱廊(portici)。

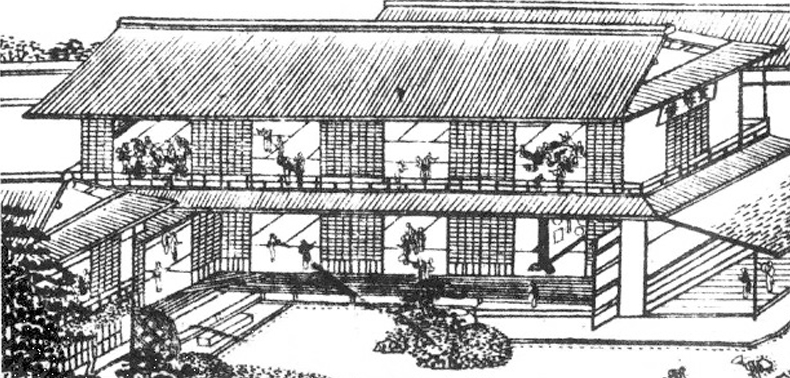

另一个我们陌生的当地公共建筑类型,就是食物仓库。在一些把食物看作是神明所赐而不是工业产品的社会里,谷仓建筑是非常神圣的地方,以至于不熟悉的人还以为是宗教建筑呢。无论是在伊比利亚半岛、苏丹或日本,虽然此类建筑的尺度都很小,但都取得了永恒的纪念性。鉴于其伟大的风格纯洁性及其珍贵的内含,我们把它们称为“半宗教建筑”(quasi-sacral architecture)。

除了具有高度乡土特色的小型建筑,以及严格意义上的原始建筑之外,“没有建筑师的建筑”还包括诸如减法建筑或雕塑建筑等类型。例如穴居,在天然岩石上开凿挖洞的无支撑建筑。早期尚不完善的建筑是通过遮风屏建成的,有时它们的规模很大。在日本,它们可能会遮蔽一座房子、一个小村落甚至整个村庄。游牧民族的建筑,如便携式房屋,带轮房屋、雪橇式房屋、船屋等,都属于这个范畴之内。

我们获知,许多大胆的“原始”方法,先于我们笨重的技术。许多近年的发明,其实是乡土建筑中司空见惯的工艺,像预制的及标准化的建筑部件,柔性的、可移动结构,更多的包括地板供暖、空调、灯光控制等。或许我们还可以发现,早在现代建筑师们构想地下城镇可以保护我们免遭未来战火蹂躏之前,这种城镇早就已经不止在一个大陆上出现过了,而且依然保留到现在。然而存在大量具有讽刺意味的事物,事实阻止了物质上与精神上的退化。城市居民定期逃离那精心打造的爱巢,去寻找心中所谓“原始环境的天堂世界”:茅屋和帐篷,如果他不是很保守的话,还可以是海外的某个小渔村或小山城。尽管人们对机械性的舒适很热衷,但他仍会需求稀缺的放松机会。根据逻辑推理,在西方旧时社区里的生活是相当便捷优越的。一个人,从工作或学习的场所到他居住的街区,距离可能只有一箭之遥,不必每天走上几个小时。由于环境是自发营造的,并由自己保护,所以人们对此好像从未厌倦。另外,他对“改造”环境相当不感兴趣。对人来说,没有任何技术上的发明可以补偿生存能力的缺失。

因此,由“没有建筑师的建筑”衍生出的建筑智慧,超越了经济与美学方面的思考,触及了更加艰难并且日益令人烦恼的课题——我们如何生存而且可以继续生存下去,如何在狭义与广义两种层面上,维持与邻里之间的和谐共处。

本文节选自伯纳德·鲁道夫斯基(Beard Rudofsky)《没有建筑师的建筑:简明非正统建筑导论》序言部分。

版权声明:本文版权归原作者所有,禁止转载。

上一篇:新作 | 堂朔空间:世界木业大会展示馆

下一篇:巴拉甘的建筑与他的世界