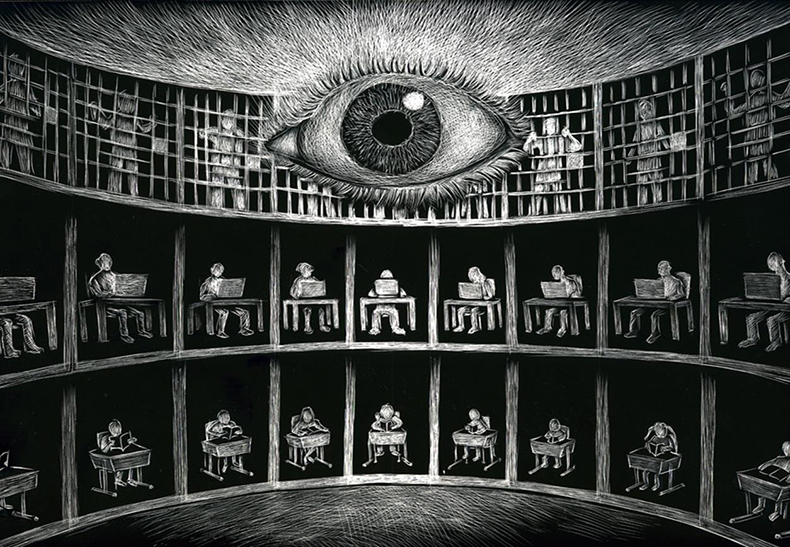

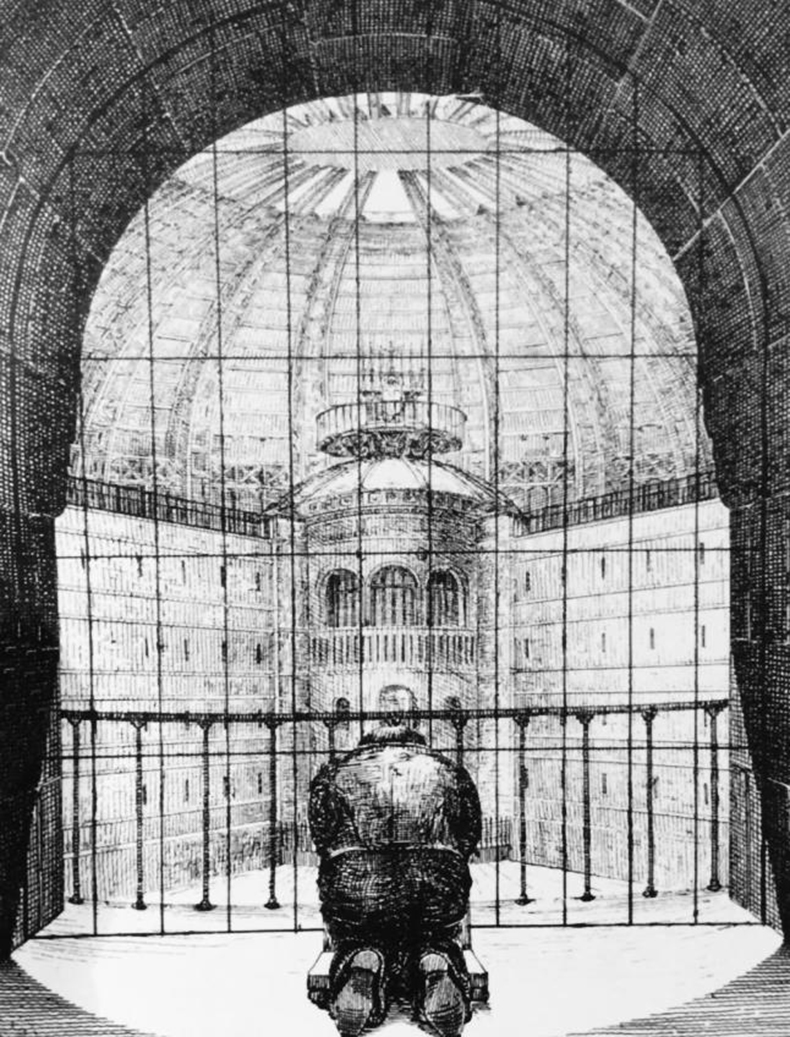

某种程度上讲,“圆形监狱”或“全景敞视监狱(Panopticon)”的模型对多数人来说都并不陌生。这个概念非常明确地指向一个物质化的空间构想:一圈彼此隔离的、矩阵般的囚禁室环绕着中心的一个瞭望塔,囚禁室是光亮的,而瞭望塔是黑暗的。黑暗所带来的隐身效果使得囚犯完全不知道位于中心的监狱长是否在监视,而他们自己却完全暴露在可见的光线之中,因此,囚犯不得不时时刻刻保持警惕,仿佛无所不在的监视目光永不息止地注视着他们一样。

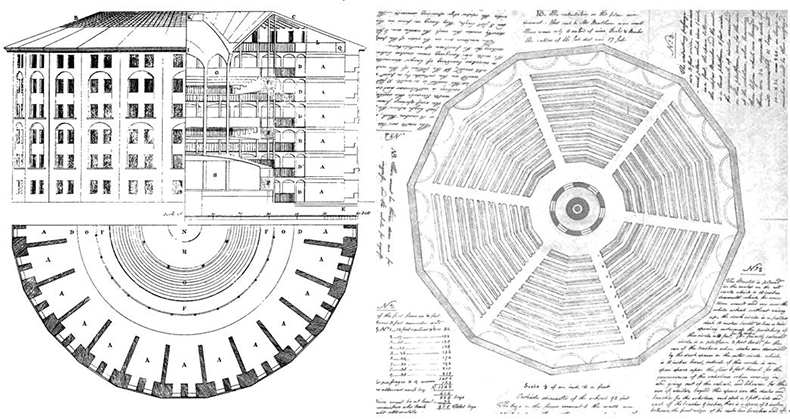

这个非常具有空间原型意味的“建筑”模型,最初却不是由一个建筑师所提出的。事实上,它的设计者杰里米·边沁(Jeremy Bentham, 1748-1832)是一个功利主义法理学家和社会改革家。他并不是建筑师,对圆形监狱以及其他相关设计也大都停留在文字说明上;在他留下的出版文献和手稿中,甚至几乎很少见自己绘制的有关圆形监狱的草图。今天我们所看到的那些相当著名而典型的手绘,多半也都是他的弟弟塞缪尔·边沁(Samuel Bentham)和后人留下的。

从边沁的手稿整理来看,关于圆形监狱的叙述最早出现于1787年。到了1791年时,边沁将这个模型正式撰文出版,并不遗余力地四处推销。在他的设想中,圆形监狱由外部的一圈囚禁室和中心的一个瞭望塔构成,分别安置囚犯和监狱长,二者之间有条状的一圈圈通道可供狱卒巡视。监狱长-狱卒-囚犯构成了一种上帝-天使-人的三重关系。囚禁室是一排排彼此隔离的单间,每个单间中只住着一个人。在囚犯服刑期间,无论白天黑夜、工作休息、沐浴进食,一切活动都在这个独立的小房间中进行。边沁相信罪犯之间的彼此分离可以防止同性相吸的混乱产生,同时孤独也可以促进内省,使人改过向善。因此,他甚至对单间之间的隔墙进行了出头的设计,以保证罪犯之间的完全隔离。

监狱长所在的瞭望塔可以看到监狱中的所有人。边沁认为对待作恶的人需要无休止的监督,因此这个建筑需要造出无所不在的监视者。在圆形监狱的模型中,这种效果通过光亮-黑暗的分离而实现:囚禁室在绝对的光亮之中,而瞭望塔在绝对的黑暗之中,可见与不可见的双向机制被分解了。监狱长是不可见的,但却可以看见所有人;囚犯是完全暴露的,但是却看不见任何人。空间与光线本身造成了一种主体-客体的分化。

边沁坚信圆形监狱可以作为一个指向秩序、理性和道德的催化机构,“仅凭自身各部分的运作而实现一个道德目标” 。可惜的是,尽管一些政府对此产生了兴趣,个别项目甚至已经选址动工,然而到最后却都无疾而终。到1794年时,边沁将圆形监狱的模型扩大到了其他的一些设计中,其中有学校、医院、幼托所、失身女子收容所,甚至还包括一个用以高效安全地养殖家禽的小型装置。出于功利主义的立场,他还为这些场所设计了各种高效的服务设施、特殊的餐饮配方和可活动变形的家具等等以节约成本,然而它们大都停留在文字阶段,少有实现。

有趣的是,在最初诞生的那些年月里,无论是出于概念上的超前,还是出于成本上的昂贵,圆形监狱的模型并没有得到太多的关注。边沁本人在世的时候,甚至没有一座实体建筑得以建成。但在之后的两个世纪里,这一模型所承载的空间与权力关系却不断地被重新审视和发掘,某种程度上,它以一种实体化的方式鲜活地浓缩了其诞生时代的精神,象征着一个深刻的话语转向。在这个转向之中,人的位置,建筑的角色,权力和知识的境况,都发生了影响深远的变革。

“改良道德,保护健康,振兴工业,普及教育,减轻公共负担……这些通过一个简单的建筑理念就都可以实现!”对于边沁来说,一个作为监狱功能的建筑可以承担如此众多的目标,这件事本身就很值得玩味。这种观念的产生,与他所处的时代密不可分。事实上,监禁在启蒙时代之前并不是一种普遍化的惩罚方式,而更多是作为行刑之前的临时拘留或针对某一些罪行的处罚。对于民众来说,监禁是非透明的,将犯人关起来而非暴露在众目之下,意味着可疑因素的滋生;同时,监狱的建造也成本颇高,对于统治者和人民来说,监禁远不如公开处决来得痛快直接。然而,到了18世纪后半叶,随着人道和理性观念的提升,从中世纪建立起来的司法机制与酷刑体系被看做上一时代的“野蛮残余”和作为“哥特人”的标志而遭到唾弃。同时,在18世纪之前,法律体现的是君主意志,其衍生的权力结构导致中央权力过分集中,在法律实施的较低层次上,往往会有盲区,导致许多民间不被管理的非法现象。随着启蒙时代资产阶级的兴起,这些非法现象开始侵犯到了资产阶级的财产利益,人们开始渴望用一种更加有效、更加理性的秩序来代替原有的权力结构,使权力下达的层次更加合理。例如,在边沁同时代的理论家切萨雷·贝卡利亚(Beccaria, Marchese di, 1738-1794)早在1764年写就的文本中,我们可以看到启蒙时代最早的关于改进权力结构的描述:

权力应该分布在能够在任何地方运作的性质相同的电路中,以连贯的方式直至作用于社会中的最小粒子。……惩罚应成为一个学校而不是一个节日,成为一本永远打开的书而非一种仪式。

在18世纪之前,公开处决常常被人们当做一个用来围观的狂欢节,但是在贝卡利亚的文本中,我们可以看到,这种传统被一种“驯化”的倾向取代了。启蒙时代的人们不再希望惩罚是一种类似“君主的报复”的野蛮行为,而是变成一种道德教化,以人道的方式将罪犯规训成一个回归社会生产中的人。由此,惩罚对象从“被消灭的敌人”变为“被操纵的灵魂”和“被训练的肉体”。出于人道和理性两方面的考虑,将“监狱”作为普遍教化机构的惩罚方式,也逐步开始登上了历史舞台。我们可以看到,圆形监狱的空间关系鲜明地呈现出了以贝卡利亚为代表的、启蒙时代的规训理念,例如极度精细化的单元分隔、层级化的管理模式,以及深入各个角落且具有确定性、可预测性和秩序性的权力结构。

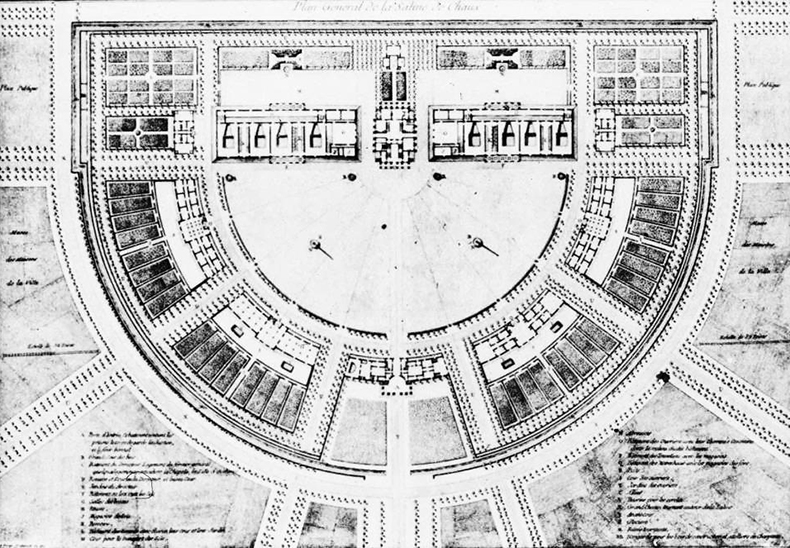

如果说上述法理学家一定程度上提供了圆形监狱的理论背景的话,那么尼古拉斯·尼克勒斯·勒杜(Claude Nicolas Ledoux, 1736-1806)于1774年设计的绍村盐场(Saline de Chaux)则可以被看做圆形监狱在建筑形式上的先例。这一建筑的布局呈半圆形,所有功能在圆周上向心排布,与中心等距,象征着启蒙时代的理性与平等,而统治者则在圆心的位置。安东尼·维德勒(Anthony Vidler)曾谈到这是勒杜观念中的乌托邦模型:“一个忙碌的人的理想生活:天真而平静”,并认为这个模型后来在边沁这里得到整合。可以看到,圆形监狱的模型与绍村盐场的空间模式非常相似,圆形监狱模型的产生初衷也确实与建立一种近乎乌托邦式的社会秩序相关。它同样借鉴了启蒙时代象征理性秩序的几何形式,也依此形成了与盐场类似的管理/被管理关系。

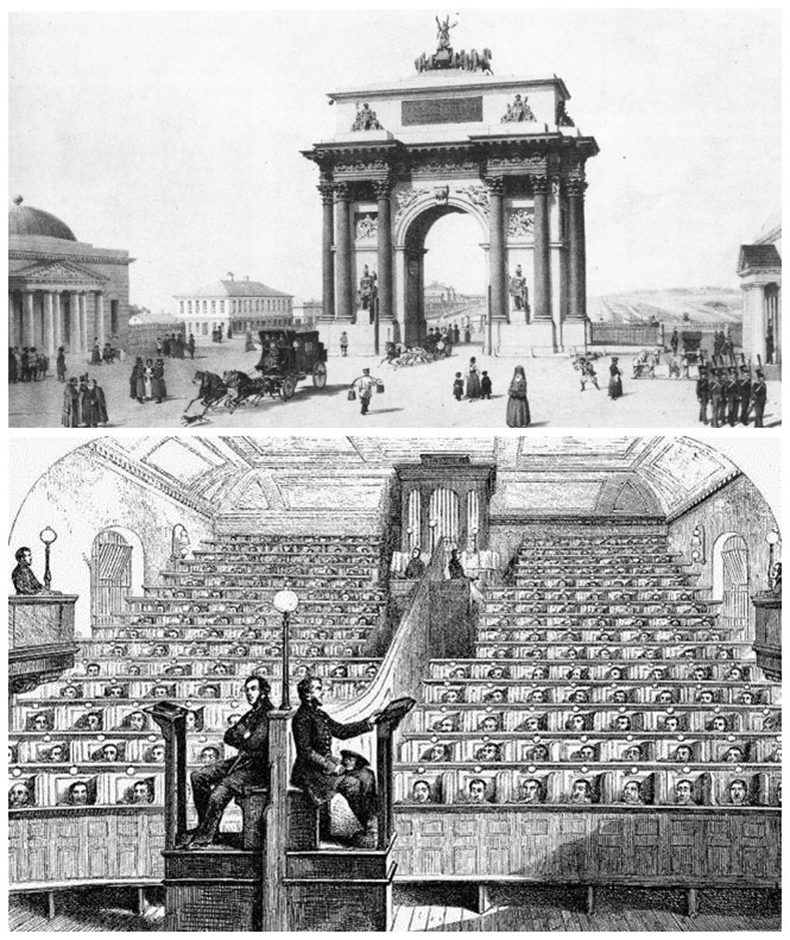

无论从功能、目的、理念、形制等各个角度来看,圆形监狱都浓缩了启蒙时代最核心的精神。甚至它本身的运作也应验了18世纪末出现的价值观——相信“物质因素会导致道德上的效果。”我们可以看到,建筑在这种观念变化中的角色也相应地发生了剧变。在过去,建筑是展现君主的权力、使人膜拜的象征物,无论是皇家宫苑还是凯旋门,无不以突显少数人的高贵与伟大为目的,而作为民众的多数人被排斥在这些建筑的纪念性与象征性之外;圆形监狱模型的出现则扭转了这一局面,统治者的建筑变成了在空间上控制臣民、通过其自身结构来形成权力关系的工具。建筑不再作为权力的象征,而是作为权力实施的手段。正如安德里安·福蒂(Andrian Forty)所言,18世纪之前,建筑仅限于试图象征人类天性中的某些方面,但在18世纪后期,它开始被用以塑造体验,并且构成或改变人的脾性。罗宾·埃文斯(Robin Evans)也谈到边沁认为在剥离了象征层面上的意义之后,建筑仍然可以传达人类意志,像任何更加形而上学的(抽象性的)语言系统一样承载本质的意义。从象征少数人意志、让多数人观摩的纪念物,到帮助少数人收纳和操控多数人的容器,建筑自身角色的转变深刻地反应出了某种社会权力关系的变革。

到19世纪初,N.H.朱力斯(N.H.Julius, 1783 - 1862)首先把这种模型投入了社会领域。他认为,人们生活的社会从让多数人看到少数对象的、英雄化的社会,变成了多数人可以被少数人瞬间看到的监视社会。当个体开始被人道地对待、被纳入被关注的体系时,也同时使得每个人都变成了巨大的描述网格中的一个极小的组分,而圆形监狱的空间本身就构成了这样一张巨大的表格。长期以来,个人的被注视、被观察是一种特权,日常生活不会进入描述领域。而规训方法则颠倒了这种关系,降低了可描述个体的标准。不再是将少数人英雄化,而是将多数人纳入被注视系统并征服。这种社会模式的形成,在19世纪末弗里德里希·尼采(Friedrich Nietzsche, 1844-1900)的《权力意志》遗稿中得到了进一步的诠释:

……如果我们首先具有那种必然即将来临的全球经济总体管理,那么,人类作为机器就可能在为之效力的过程中找到自己的最佳意义:作为一个由总是越来越细小、越来越精微地“适应”的齿组成的巨大齿轮体系;作为一个越来越使所有居支配地位和发号施令的元素成为多于的过程;作为由巨大的力组成的整体,其个别的要素就是最小力、最小价值。……从道德上来说,上面讲的那个总体机械,即所有齿轮的团结合作,乃是对人类的剥削的极致:但它是以使这样一种剥削具有意义的人们为前提的。

……所有人的开支将累积成一种总体损失:人将变得更渺小,——结果是人们再也不知道这个巨大的进程到底是为何服务的。一个为何?一个新的“目的”吗?……

毫无疑问,尽管上述文本描述中的社会形态还没有在19世纪末完全出现,但尼采所预见到的这一“巨大齿轮体系”终究在20世纪逐步形成了。到20世纪后半叶,米歇尔·福柯(Michel Foucault, 1926-1984)重新考察了圆形监狱所代表的社会构型,并依此造出了“全景敞视主义(Panopticism)”一词,认为圆形监狱所代表的是同资本积累导致“经济起飞”的一场“政治起飞”。

福柯认为,在圆形监狱的模型中,最重要的是完成了人的客体化。在18世纪之前的监禁中,剥夺光线是为了压抑和恶化囚犯的主观感受,因而被剥夺光线的囚犯是被作为主体看待的;而在圆形监狱中,给予光线则是将其完全作为客体对象进行观察。观看与被观看的二元机制被分解了。在传统监狱中,互不可见/互相可见同步进行,囚犯和狱卒之间的关系仍然是“交互”关系;然而在圆形监狱的模型中,观看和被观看都变成了单向行为。最终,监视的目光通过一种虚幻的方式达到了真实的效果,起作用的不再是某个主体的监视,而是这个建筑的空间所构成的权力关系本身,它使每个人都像一个螺丝钉一样被安置在这个系统里,成为权力运作的一部分。

这种客体化带来的结果,一方面造成了自我规训,另一方面使人变成了一个分析对象。

所谓“自我规训”,也就是说模型中的监视主体可以被抹去。从尼采的文本中,我们已经可以看到,人不再是被一个主体所控制,而是被自己所创造出的一个高度精细化、高度经济化的巨大社会机器本身所控制,每个人都参与构成了这个机制,又同样地被它所控制。权力不再体现在个人上,而是体现在分配与安排上。“在可见区域中的人自身承担起实施权力压制的责任,使这种压制自动地施加在自己身上。”圆形监狱可以看做是这种现代社会的初始模型。

客体化带来的另一个结果则是使得个体变成了被分析的对象。规训不仅作为一个训诫的手段,更为分析提供了材料。圆形监狱“区别对待”“细分化”“单元定位与分割原则”“消除混乱”的特征,使之如同一个实体化的表格一般将人纳入其中,作为可分析的样本存在。于是,一系列有关规训个体的符码开始形成了,人的生存状态开始被精确地计算和分析。例如,边沁就曾经为人的行为划分出可计算的快乐量和痛苦量,依此决定是否惩罚及惩罚的强度。这种新的权力关系逐渐发展出了新的知识和话语,学校因此发展出了教育学,医院发展出了临床医学,而工厂则发展出了劳动价值论。

以圆形监狱为原型的空间-权力关系,以及在此基础上形成的基于观察分析的一整套技术、方法、知识、描述、方案和数据,最终便构成了现代意义上的“人”。

边沁曾梦想着把圆形监狱变成一个机制网络,无所不在,时刻警醒,毫无时空中断地布满整个社会。他希望这种“无面孔的目光”把整个社会机体变成一个感知领域,拥有上千只警觉的眼睛,庞大的等级网络,复杂的记录系统,直到权力渗入最细小的角落中去。这个最初出自非建筑师之手、诞生于某种乌托邦式的道德改良目的的“建筑”模型,早在两个世纪之前的18世纪末,就以一种奇妙的、物质化的方式预示了我们今天所生活的现代社会的到来。从这一层面上讲,圆形监狱既不能算作一个纯粹意义上的物质建筑,也不能算作一个完全意义上的社会模型,但正是因为其兼有建筑性、社会性的特殊身份,才使之得以作为一个摇摆在抽象关系与物质实存、理想主义与功利刑论之间的模糊“原型”,最为鲜活地凝聚和呈现出现代社会里空间与权力关系的境况。

版权声明:本文版权归有方所有,禁止转载。

上一篇:凡·艾克的两个教堂 | Two Churches of Aldo van Eyck

下一篇:震撼&无感 | 9位建筑“大咖”谈安藤忠雄“头大佛”