▲ 斋藤公男讲座现场(图片提供:上海当代艺术博物馆)

▲ 访谈现场

导言

2015年6月13日14:00-16:00,斋藤公男讲座“建筑学的另一种视角——建筑创新工学设计中的优雅之处”在上海当代艺术博物馆三楼小剧场举行,由同济大学建筑与城市规划学院工学博士郭屹民担任翻译。讲座中斋藤公男揭示了建筑创新工学设计的两大因素,并分析他们的关系,通过丰富的案例展现出“建筑创新工学设计”中技术与艺术结合的优雅之美。

讲座后,有方特约研究员、同济大学建筑系博士研究生余中奇,对斋藤公男、郭屹民进行了专访。

访谈期间,各位嘉宾就“结构建筑学”的理念发展、结构建筑师对于结构的不同表达以及结构与建筑的融合与界限等问题进行了深入探讨,以下为访谈全文。

斋藤公男

结构建筑师,生于1938年,博士毕业于日本大学,专注于轻质空间结构的研究和应用。日本建筑学会第五十届主席。

郭屹民

同济大学建筑系建筑学学士,东京工业大学研究生院建筑学专业工学硕士,同济大学建筑与城市规划学院工学博士(助理研究员),一级注册建筑师,南京大学特聘教师,东南大学客座讲师,曾就职于株式会社环境设计研究所,及华东建筑设计研究院。

余中奇

有方特约研究员、同济大学建筑系博士研究生

结构建筑学不同于建筑工程学

有方:非常高兴能采访您。在过去的这几年由您掀起的“结构建筑学”(Archi-Neering)热潮刮到了很多地方,从日本到韩国,再到中国。在中国,结构建筑学巡展先后在同济大学、华南理工大学、东南大学举办,最新又即将在北京开展,对于巡展的效果您感觉怎么样?

斋藤公男:对于展出的效果我非常惊讶,没有想过在日本、韩国、中国反响都会这么好,尤其没有想到在中国的反应会这么强烈,甚至比在日本的反响还要强。

有方:我注意到您在这么多次巡展中讲演的PPT、相应的题目都会有一些变化,这意味着您的“结构建筑学”(Archi-Neering)的理念有什么进化么?

斋藤公男:每次讲座展览完以后对于“结构建筑学”(Archi-Neering)不断的有新的感触,很多东西在加深、清晰,都是通过讲座中不同案例的增加、减少、选择在渐渐变化。不过这个讲座是2000年做还是2010年做并不是太重要,我关注的是有一些结构的智慧能够跨越时间而得以传承,这对我非常重要。像是我们在学校教建筑历史,并不是说我们和历史可以发生什么,而是可以感受到历史中建筑师的智慧。

有方:结构建筑学巡展似乎有一个非常强烈的教育的功能,“结构建筑学”(Archi-Neering)在包豪斯已经有了相应的研究生课程,然后美国建筑师协会有专门的“结构建筑学”的考试,您是否有开设一门课程或者学位的想法?

斋藤公男:我第一次听说美国也有这个专门的考试,但是他们可能更接近于“建筑工程学”(Building-Engineering),像我们这种建筑学意义上的“结构建筑学”(Archi-Neering)是没有的。可是我已经都80岁了,退休了。

郭屹民:在日本本身建筑学就是建筑、结构、环境一体的,并不分开,而且他们注册建筑师是建筑、结构、环境都管,在我们东工大的设计课程中,结构老师、设备老师都会一起参与,本身不需要再开一个专门的课程,因为在日本本身就是这样的。

艺术和结构融合才是新的世界潮流

有方:结构和建筑融合的建筑理念,是一个历史非常悠久的议题,在文艺复兴之前,结构师与建筑师的工作并不分开,那么在前几年您提出“结构建筑学”这个议题,最主要的出发点是什么呢?

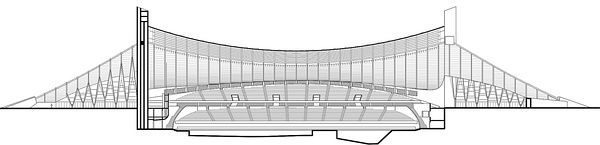

斋藤公男:一个非常重要的出发点是国立代代木竞技场,他让我意识到,艺术和技术分开,会导致一种非常浪费的倾向。艺术和结构融合,才是新的世界潮流。

▲ 国立代代木竞技场

有方:您当年参与了代代木体育馆的结构设计,能和我们分享一些当时的故事么?

斋藤公男:当年项目组制作了很多模型,很多模型被放在一起,当这个模型被决定了以后,大家马上就被聚集到一块。当时来自不同职业的人们的热情,为了同一个目标共同努力的姿态,非常令人感动。当时既没有钱,时间也非常紧,又是没有计算机的状态,但大家都非常兴奋。在当时具体的设计过程中,我们既没有计算机,也没有网络。这样一是收集信息比较困难,二是只能通过模型来讨论方案,当时在工作室里一共有30多个模型,我的也在其中。

当时矶崎新也是刚刚出道的建筑师,一开始也参加了,但后来他觉得自己能力不行,退出了。丹下健三从来不会自己画个草图就让学生们去做,而是老师和学生们都动手,然后做出来大家一起讨论。

郭屹民:日本建筑师比较平等,所以设计过程都是一个非常民主的决策过程,所有人拿出自己的方案,然后决定方向,再进入到下一个阶段,然后再集体讨论再进入下一个阶段,是这样一个往复的过程。

扎哈·哈迪德事务所更像是一个IT公司

斋藤公男:这些上世纪五六十年代的做法,和现在的扎哈·哈迪德(Zaha Hadid)事务所的状况完全不一样,他们更像一个IT公司,这样设计的方式让人难以想象。

有方:扎哈·哈迪德中标了日本2020年奥运会体育场,虽然这是一个结构非常重要的大跨建筑,但结构似乎对体育场的方案决策没有产生什么影响?

斋藤公男:这个奥运会体育场有很多细节可以探讨,夸张的尺度,具有新奇特征的表达,但……

▲ 慕尼黑奥林匹克体育场的玻璃顶棚(弗雷·奥托)

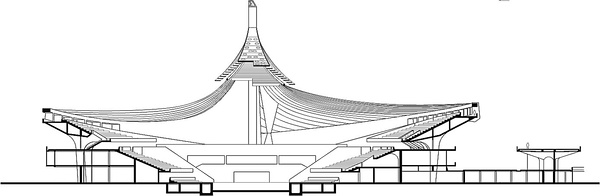

有方:在代代木同时代还有弗雷·奥托(Frei Otto)的慕尼黑奥林匹克体育场,这是一个纯技术的表达,丹下健三在代代木体育馆中却加入了文化的表达,加入这种文化考虑的原因是什么?美国建筑学会的赫尔穆特·杨(Helmut Jahn)也曾提出“结构建筑学”(Archi-Neering)这一概念,但是和您提出的也有很大的差别,您认为这种差别的原因是什么?

斋藤公男:我碰到过赫尔穆特·杨,他确实提到了“结构建筑学”(Archi-Neering)这个词,我们都想到了。但是他跟我的想法稍微有一点不同,因为他是一个工程表现主义者,所以我提出的Archi-Neering的内涵范围要比他更大一些。他现在不怎么用这个词,我一直在关注这一议题,一直在积极推广这一理念,我们其实在这一概念上走向了不同的方向。

慕尼黑体育场和代代木体育馆的区别,就是我心目中结构与建筑相结合的A、B、C(纯想象力、纯技术、想象力与技术相融合)三种类型的区别。慕尼黑体育场是轻量化建筑的代表,是一种纯技术的表达。

作为一个结构建筑师,我特别喜欢构造表现主义的作品,但并不是那种刻意的,或者像矶崎新的那种方式:将结构以后现代的方式从建筑中剥离出来,再冠上“后现代主义”的名字。

有方:圣地亚哥·卡拉特拉瓦(Santiago Calatrava)是一位个性鲜明,非常强调结构表现的建筑师,您怎么评价?

郭屹民:他是一个结构表现欲望非常强的人,他的一些房子如斯达德·霍芬火车站(Stadelhofen Station),我不太喜欢,但是斋藤公男非常喜欢。

▲ 斯达德·霍芬火车站(圣地亚哥·卡拉特拉瓦)

斋藤公男:我比较喜欢这种自然的表现。

郭屹民:圣地亚哥·卡拉特拉瓦不是一个自然主义者,他是在塑造一种结构艺术(Structure Art),非常刻意的形态。在我看来,他虽然一直在做一种很有机的形态,但是他依然是一个古典主义者,因为他的球心性、对称性、象征性这些内容和塞西尔·巴尔蒙德(Cecil Balmond)的当代性是完全不一样的,所以他并不是一个非常现代的建筑师,尽管他的形式非常奇特,但其实还是在一个古典的语境下在做设计。

纤细的视觉状态是一种当代性

有方:然后像在上海当代艺术博物馆这种建筑中,他的结构是退后成为背景,或者是隐藏的,我们怎么理解“结构建筑学”(Archi-Neering)在这种建筑中的作用呢?

郭屹民:有一点要小心,“结构的隐藏”不像“装修的隐藏”,装修的隐藏和结构没什么关系,但结构隐藏的目的,是要让你感觉到他的存在但是又看不见的状态,这是另一种完全不一样的概念,“结构建筑学”追求的,就是达到这样一种结合。当代日本的年轻一代,他们和斋藤公男还不太一样,他们的结构更加隐蔽,妹岛和世的作品你是做不出来,她对加工和材料的要求,对计算精度的要求,是很高的。

有方:石上纯也在威尼斯的碳纤维的那朵云,看着非常感动。

郭屹民:对的,不过这里又要注意另外一种趋势,因为建筑其实是有底线的,到了一定的程度它就不是一个建筑了,所以当结构更像艺术的时候,突破了建筑原型,就走向了一种危险性。像伊东丰雄经常说的,石上纯也、西泽立卫有的作品(如帐篷Fukita Pavilion),已经突破了建筑的原型,那不是建筑。不久前我碰到坂本一成,他说西泽立卫已经超越了建筑的底线,滑到艺术当中去了,这是很危险的一个现象。特别像藤本壮介一些很细的东西,他就要一种视觉,但是伊东所思考的在于那种纤细,他的价值,他的意义在哪里?

有方:石上纯也神奈川的KAIT工坊你觉得有超越这个界限吗?

斋藤公男:那个很好,我很喜欢,结构看到了,但是又看不到,是一种非常高级的状态,在石上纯也设想的意象前提下,结构工程师小西泰孝用一种非常了不起的策略完成了建筑师的想象,非常好。

▲ 神奈川KAIT工坊(石上纯也)

有方:我们看到藤本壮介台湾塔的方案中也呈现为一种非常纤细的视觉状态,那从石上纯也的纤细到藤本壮介的这种状态是不是发生了一种质变,有一道隐形的墙被撞破穿越过去?

斋藤公男:这种纤细、透明的、有机的形态我认为是一种当代性,当代人对物的审美的一种情趣,在这种情况下,现代一些特别是非常年轻的建筑师会这么去做,这是一种时代性的东西。技术上没有什么问题,这在日本是一种很简单的事情,水平力和竖向力分开,竖向构件承担铅直的荷载,然后柱可以比较任性的放置,这在技术上没有任何难度。

郭屹民:这个过程在技术上非常简单,先把水平力定好,然后垂直力随便去放,而且在日本都是9度抗震的。9度并不一定意味着柱子要加粗,反而要更细,粗的东西在地震中掉下来会砸伤到人。

有方:我们中国的建筑有没有可能向着这个更细的方向发展呢?

郭屹民:我们做不了,中国的规范规定水平力和竖向力不能分开处理,不知道这个规定哪里来的,也没有任何解释。

有方:但是没有规范的时候,古代日本建筑的柱子也比中国的细吗?

郭屹民:古代的时候细,一是因为日本的物资不太丰富,二是人力物力不如中国这么强大。再者,古代日本就意识到台风、地震这些因素对建筑的影响,然后日本用地也比较少,结构占了太多的空间不经济,所以各种各样的考虑导致了日本的结构构件比中国的要细,水平向的力对他们来说是第一的。

采写

余中奇

版权声明:本文版权归有方所有。转载请通过邮件或电话与有方媒体中心取得授权。

上一篇:有方讲座18场|童明:再现自然——有关江南园林的精辨

下一篇:交流 :MIT工作坊与有方学术团队的深圳城中村调研