这是有方首次聚焦于一组高度复杂的项目而举行的多专业讲座交流活动——来自中国院的四位建筑师关飞、裘俊、马琴、周益琳,以及结构工程师王载、幕墙工程师孙洲做客有方直播间,以总长3小时的精彩串讲,为大家详细再现了一组特别的项目——南京园博园未来花园背后的实现历程。

伴随着各位设计一线人员具体细致、实操干货满满的分享,本场讲座吸引了超过1.2万名线上观众观看,全程好评不断。另外,弹幕中大家就设计细节也积极发起探讨,部分提问也在讲座的研讨环节中得到了嘉宾们的详尽解答。

植物花园、崖壁剧院及云池舞台、矿坑酒店,若在矿坑中将这些公建一一实现,颇具难度。在崔愷院士团队的领衔下,以及与业内顶尖的景观、岩土、室内、演艺、建设等团队的合作中,未来花园不仅通过具体实践来探讨建筑与生态的关联,还以不寻常的设计、建造策略,为全专业协同提供了真实的经验参照。

以下为本场讲座全文+视频,一起重温 ▽

△ 讲座部分视频回顾 ©有方

大家好,我是关飞,我演讲的题目是“像植物一样生长”。这巨大的崖壁,就是我们未来花园项目的所在地。

一、场地背景

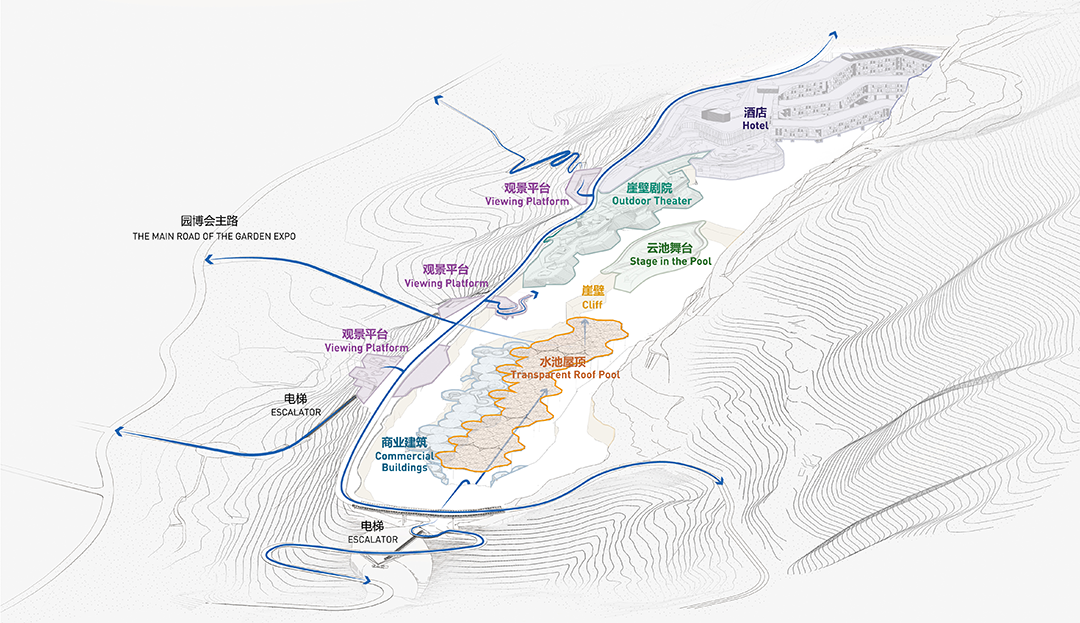

我们的基地在南京汤山区的园博园片区。片区内有大量的矿坑,其中山体像断崖一样的地貌,是大量人工开采的结果。

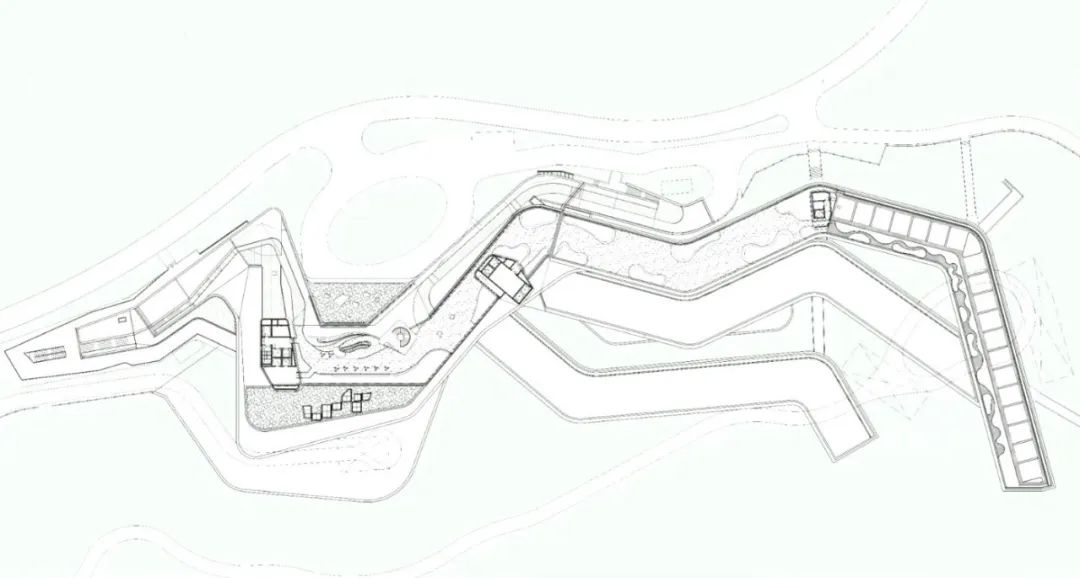

项目的场地是这个区域内最大的一个矿坑,它的长度有1.2公里,深度有100—200米。曾经大量矿料的开采,给山体造成了巨大破坏。

二、设计背景

2019年,第十一届江苏省园艺博览会的建设启动,希望把整个矿坑片区变成一个园艺博览园。博览会计划在2021年开幕,未来花园占地约145公顷。

在当时的构想图中,我们把各个矿坑以花园的名称命名,其中包括石谷花园、作为主场馆的再生花园,以及空中花园,这些花园在2019年就开始建设了,而未来花园则是最后建设的最大的地块。如何于短时间内在一个矿坑中完成如此大规模的建设,是未来花园设计的一大难点。

三、设计思考

1)人工 vs 自然:我们首先要思考如何处理好人工与自然的关系。在一个人工开采过度的自然环境里,如何通过人工的方式还原自然,带给自然新的面貌,是我们设计的出发点。

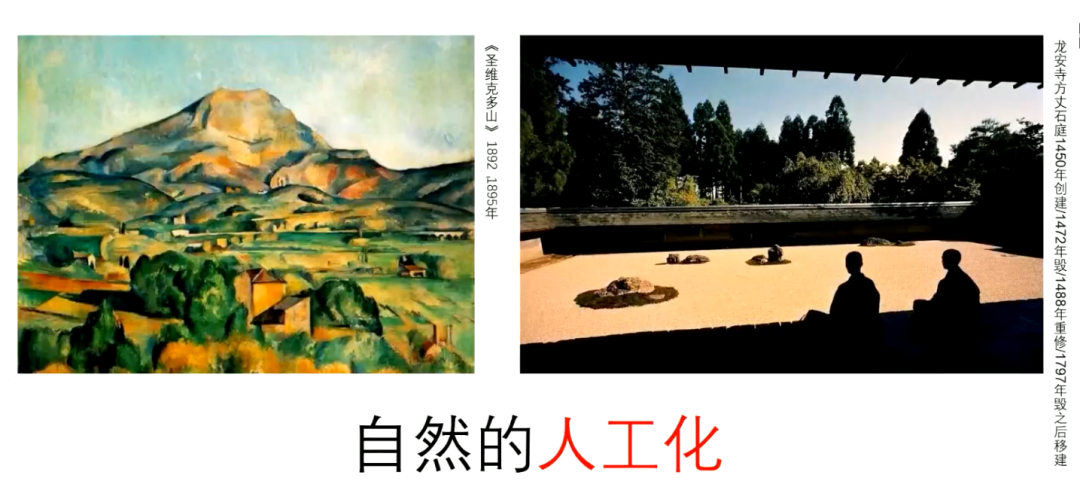

2)自然的人工化:人工和自然的关系让我们想到一些有意思的画和场景——塞尚的立体主义画作和日本龙安寺的方丈石庭,这些作品展现出了一种自然的人工化。

3)介入自然的人工:我们同样想到一种介入自然的人工方式,左边是勒·柯布西耶画的雅典卫城,他歌颂人工的力量在抵抗自然的险阻时,人性和几何的伟大造就的震撼感。右边是艺术家克里斯托·弗拉基米罗夫·贾瓦契夫(Christo Vladimirov Javacheff)表达的一种介入自然的人工场景,他用巨大的吊索挂起一个红色的幕布,给峡谷带来特别的景观。

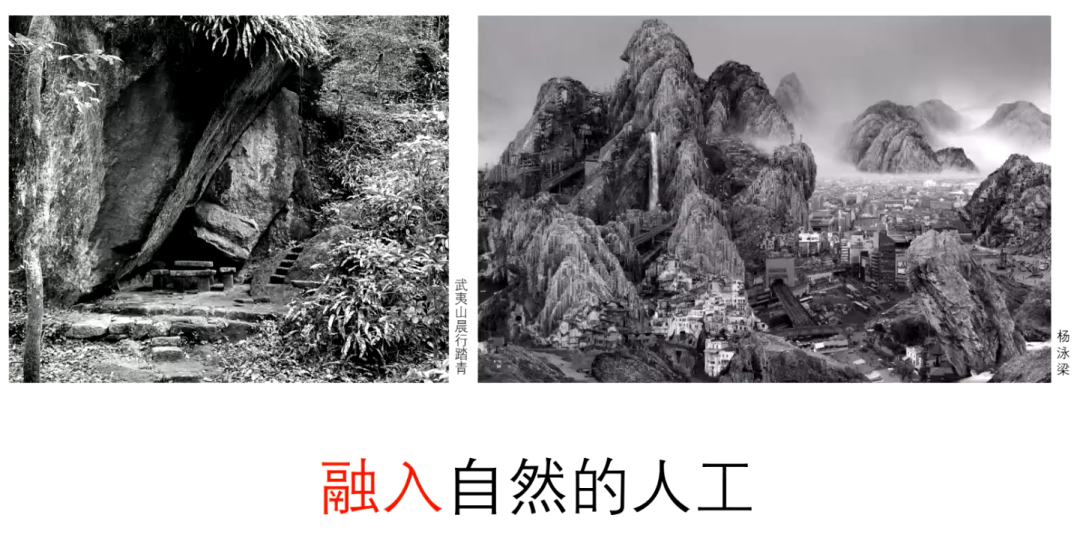

4)融入自然的人工:还有一种观念是中国传统山水给自然环境带来的场景。图中左边是我们在武夷山拍到的,能看到崖壁中有树木植物,也有非常小的座椅和台阶,人工在如此小尺度的情况下融入自然,别有趣味。右边是艺术家杨泳梁的作品,他把当下中国快速建设的建筑物,包括桥梁、航道、灯架、电线杆等融入到山水之间,产生一种带有批判性的异质山水体验。

四、设计策略

如何在矿坑的背景下进行未来花园的设计,我们没有把关注点放在10万平方米的建筑上,而是更多集中在设计的场所和背景。当我们凝视这个巨大的山脉和上面产生的崖壁和宕口时,能想象里面存在非常大的能量。

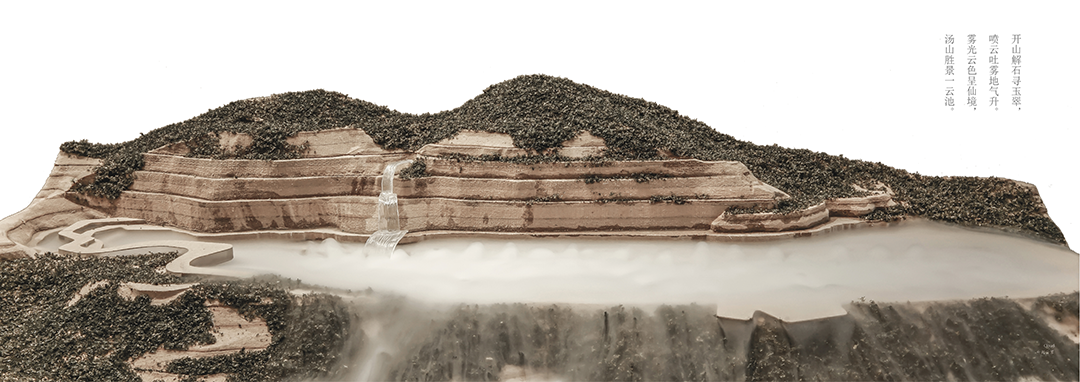

我们将山水画作为设计的背景,绿色植物之间被挖掉的崖壁成为设计的起始点,通过最小的营造烘托出建筑的氛围。

我们还希望保留矿坑荒芜的现状,让人们看到自然的疮疤,同时营造植物自然生长的状态,建筑也像植物一样生长在崖壁里。

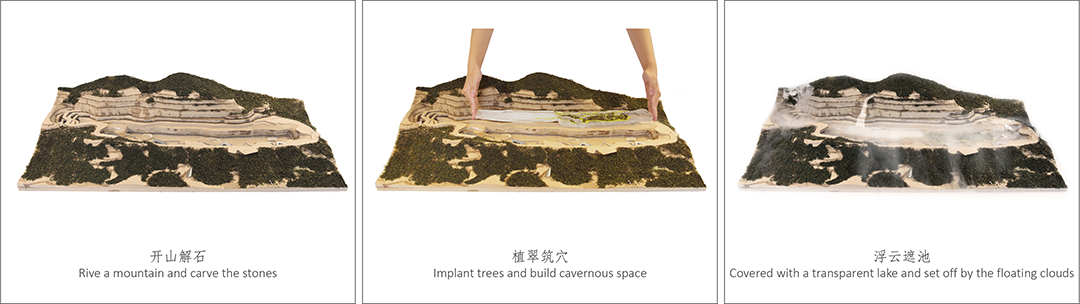

1)开山解石:我们认为崖壁本身的肌理和尺度非常值得观赏,所以想尽量保留崖壁荒芜的场景所产生的巨大尺度感和崖壁本身的肌理。

2)浮云遮池:我们希望通过一种人造自然的方式,让矿坑产生特殊性,遂采用一种雾森的手段,改善矿坑的自然氛围,同时增加矿坑的湿度,更有利于植物生长。在崖体中部凹陷的地方,我们想营造一个云雾的瀑布,形成连续不断的雾森想象。溪流和瀑布也是在中国传统山水画里比较常用的一种场景手段。

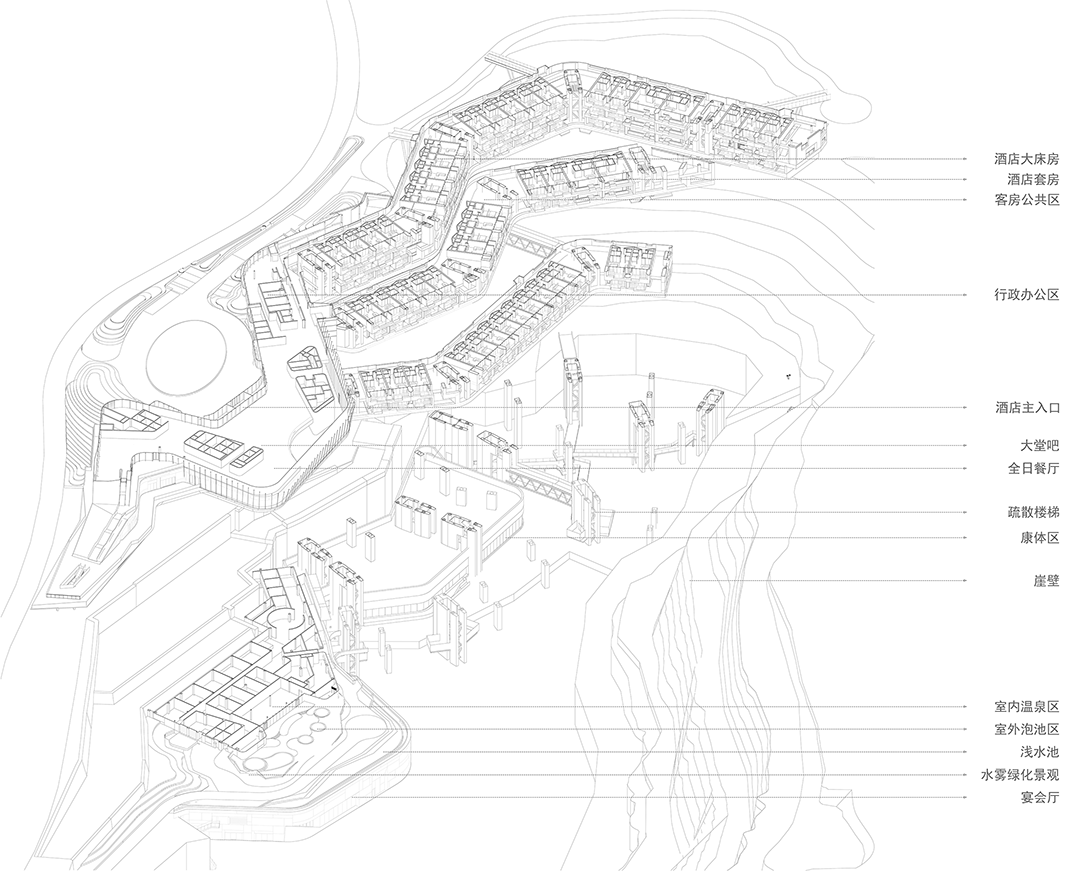

五、建筑概况

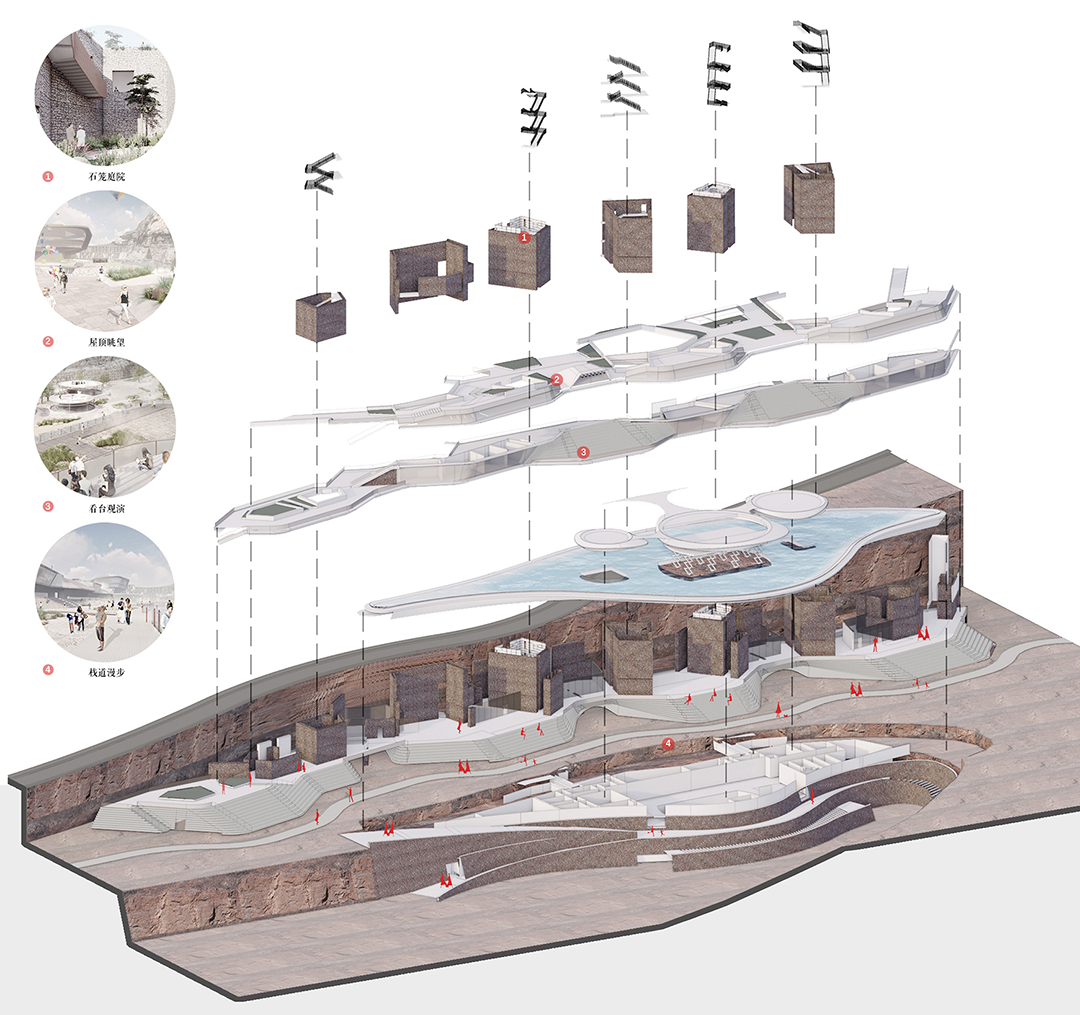

1)植物园

我们想象把植物园直接填充在更低的矿坑里,形成植物镶嵌在矿坑里的环境。植物花园上被水面覆盖,人在其中仰头就能看到波光粼粼的湖面。我们拟用伞状结构支撑1.2万平方米的湖面,在湖面下营造植物园。

2)崖壁剧院

我们希望打破传统剧院封闭的体量,利用崖壁自身的展开面作为舞台表演的背景。崖壁剧院转化为嵌入壁面的层层看台,在看台和包间可以直接观看投影在崖壁上的场景及表演秀。

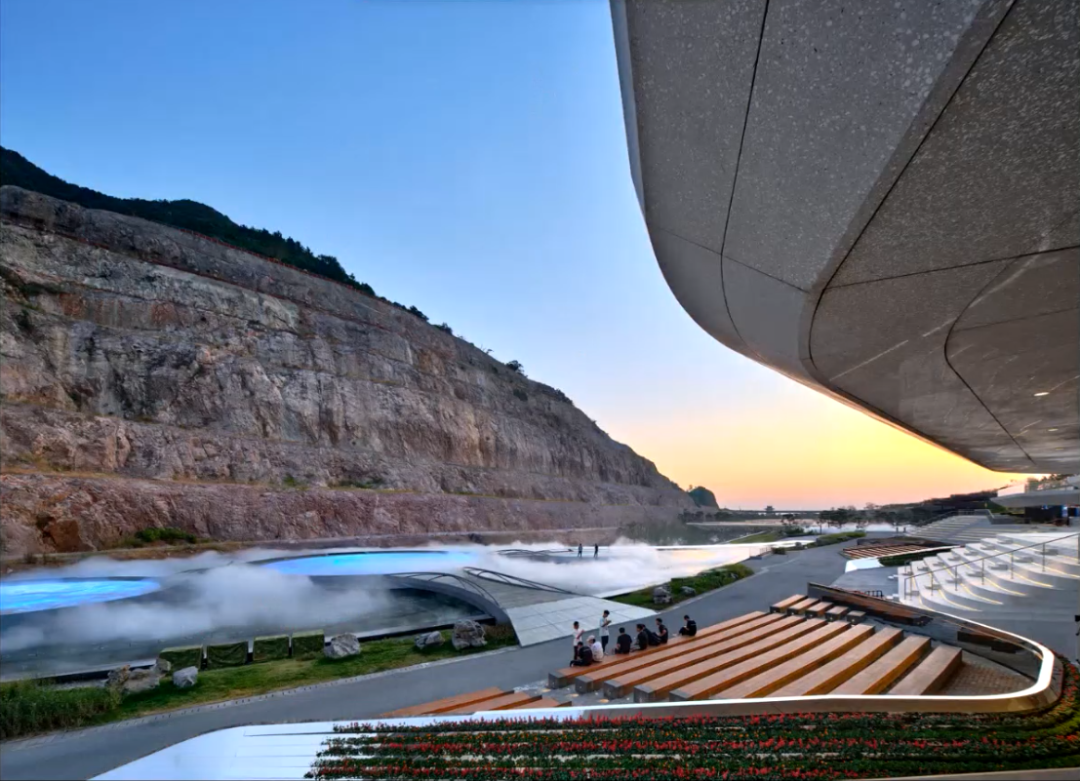

崖壁和崖壁看台之间设有一个水元素舞台,人们可以在这个以崖壁为背景的场景里,在水舞台上进行表演。

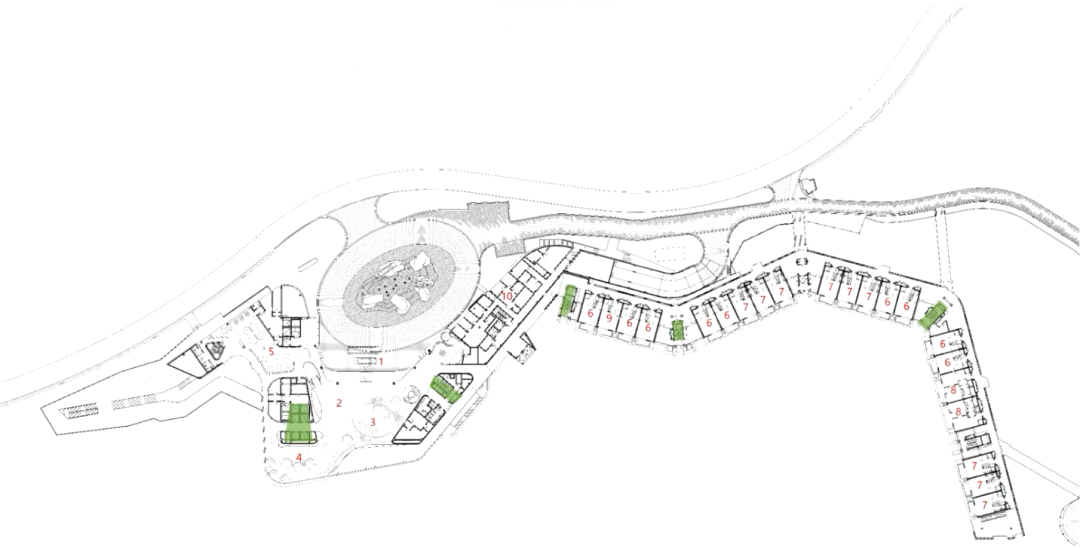

3)矿坑酒店

矿坑酒店在场地的最东端,我们希望它同样也是伴着崖壁生长的。酒店层层相叠的形态有点像采石宕口的岩层,客房呈指状条带线性展开,架空在矿坑中,客房中可以看到崖壁以及西边的日落。

酒店和崖壁是生长在一起的,屋顶上覆盖着植被,云雾可以从酒店的下方涌出。透过大厅的玻璃可以看到瀑布、云池和远山。

此外,我们通过雾森的手法,将植物花园、云池舞台、酒店慢慢覆盖,形成巨大云池的状态。最终好像云池能够溢出坑壁,在山体之中漫延和涌动。在这个云池中看不到建筑物,它们将完全融入到环境之中。

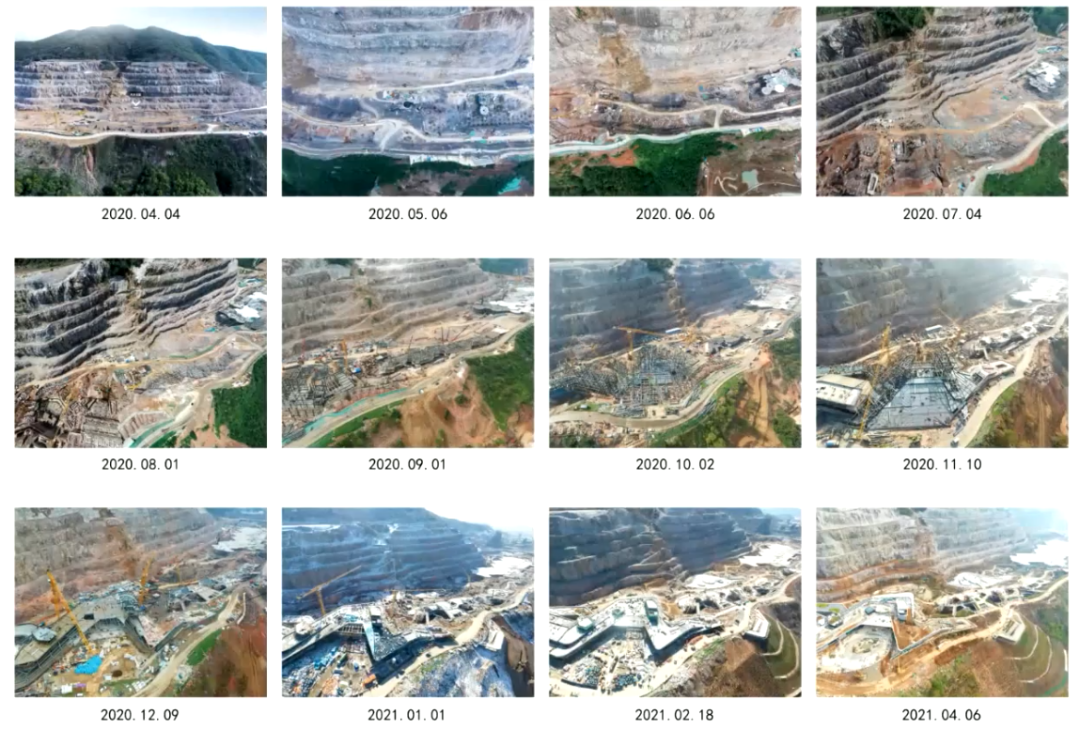

方案从2019年9月底中标到2021年4月正式开园,只有19个月的建设时间,因此我们采取极简的方法、极少的干预来营造未来花园。

要在这样紧张的时间内完成建设,我们必须在施工图阶段就细致考虑如何方便快速地建造。实际上,从2020年4月4日到2021年4月6日,整个建造过程不到400天。

接下来由其他设计师分享我们如何在19个月的工期中,通过各专业的协同,迅速完成最初“云池”概念的落地。

植物花园位于矿坑的最西侧,我们的设计理念是将其植入矿坑。

一、堑入

植物花园位于二级坑的最底部,东西方向长约360米,宽度60米多米到90多米不等。矿坑底部有投料口,在50米高的半山腰处还有小火车隧道。项目的设计、清理场地、施工图的深化是多线程同步进行的。

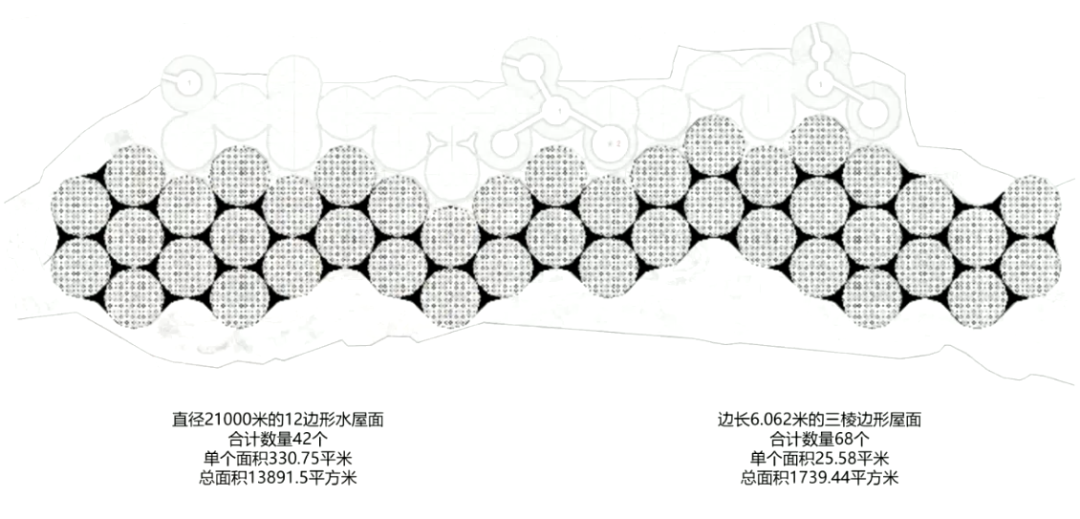

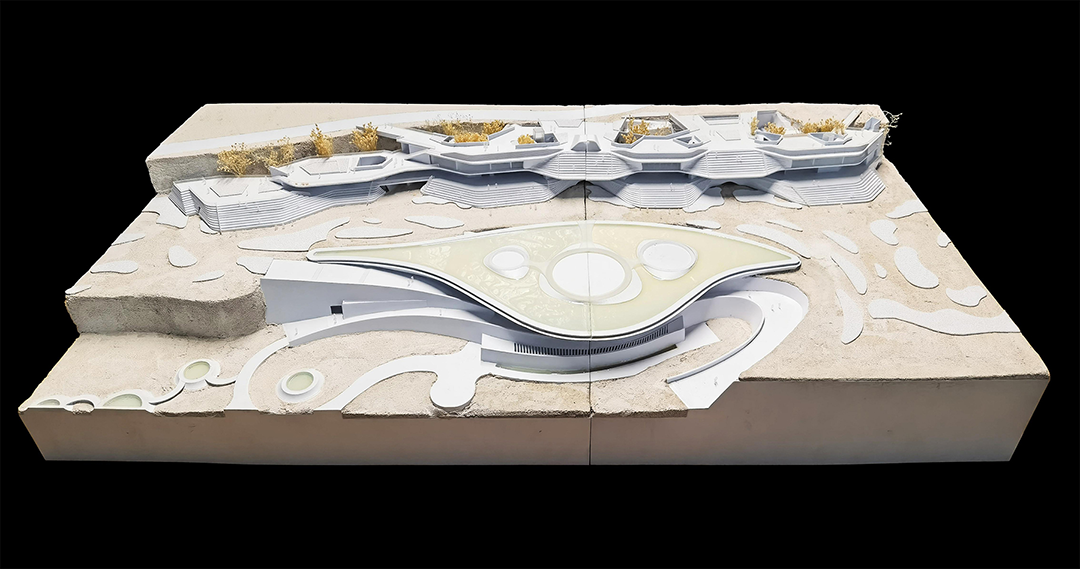

场地南崖大约有100多米,根据规范,山脚下30米范围内不允许建造。在整个过程中,设计一直在随场地发生变化。在投标阶段整个建筑基本填满了矿坑,同时用到了一些弧线。而在深化阶段,线条变得更加复杂,由于消防等各种规范,亚克力水屋面开始退界。最后到施工图阶段,建筑已经变成了单元化的形式,水屋面由直径21米的42个单元组成,北侧的商业配套也由同样的单元组成。

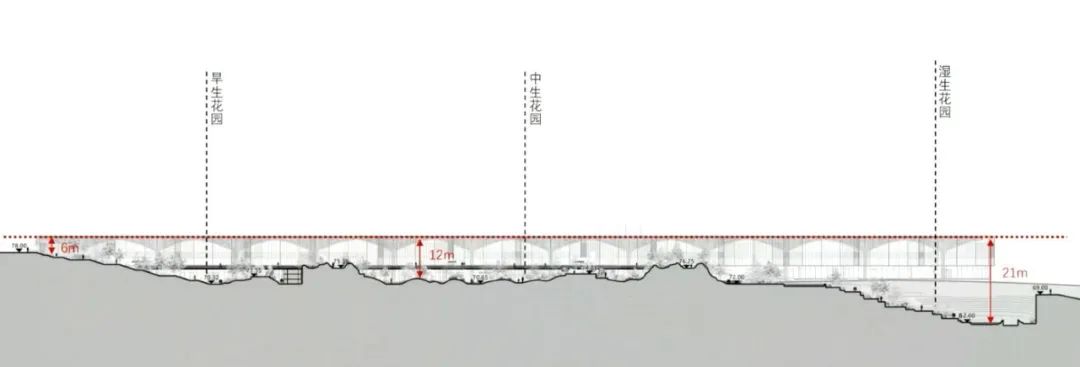

最后我们完成了完整水面的设想,两个不同部分的伞状棚架在同样的高度,形成了2.2万平方米的水面。矿坑有着6米到20米不等的高差,在整体屋面的覆盖下,我们根据场地不同的标高,嵌入了三种种植不同类型植物的花园。

旱生花园里的植株比较小,布置于高差最小的地方,主要种植仙人掌等比较可爱、色彩丰富的植物;中间12米左右高差的位置,种植一些江苏比较常见的常绿乔木;在最深的坑底,也就是投料口所在的位置,我们还原了一个水潭,种植了一些水生植物,并且顺着通向投料口的坡道做了一个可以下到坑底的缓坡,延长游客体验花园的游览路径。

二、引景

我们做了很多的技术努力来实现整体的设想。首先,如何进入30米半山腰处的植物花园?北侧的观景平台设有直接到达的直梯,西侧也有车行道及直梯可供进入。最特别的是,我们保留了原来的小火车隧道,通过一个垂直电梯,人们也可以进入未来花园。

在竖井电梯里面,我们没有做任何的坑壁防水。在南京这种比较潮湿的环境下,我们在矿坑里能听到水滴下来的声音,也可以看到坑壁湿润的状态。但当我们通过100多米的水平小火车隧道进入到竖井,也就是进入花园时,则是一个非常干燥的空间,和外界完全不同。

我们还在水屋面上设计了一些平台,希望游客能够走上水面。在北崖和配套商业之间,设有三个盘旋在崖壁之上的连接楼梯,希望游客能在300多米长的水屋面间比较方便地进入到坑底。楼梯也连接着一、二层不同的商家。

三、映景

我们做水屋面的初衷,是制造一片非常浅的湖面。从照片中可以看到,仅有10厘米高的水面,像湖面一样映射着松树跟崖壁。

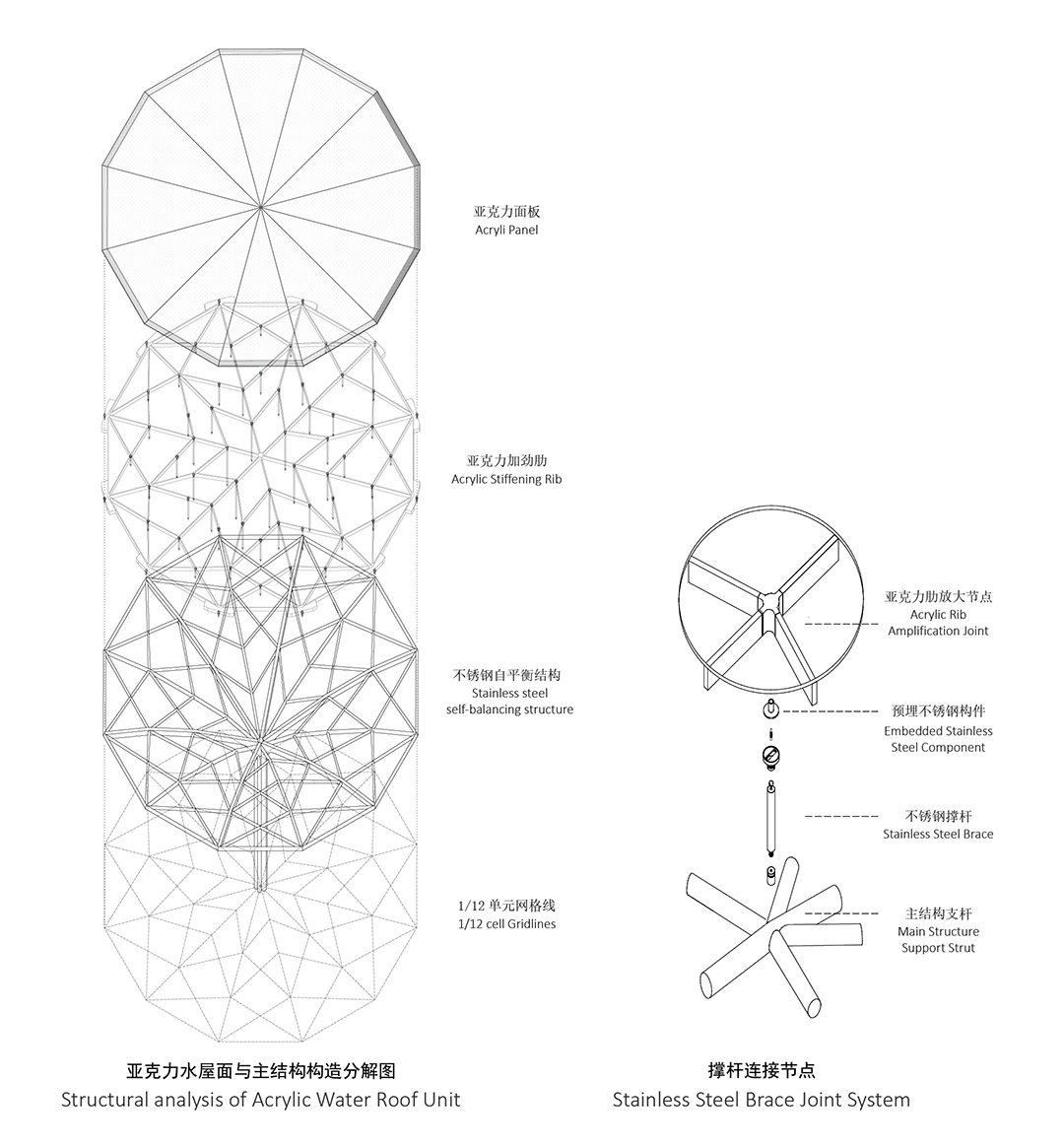

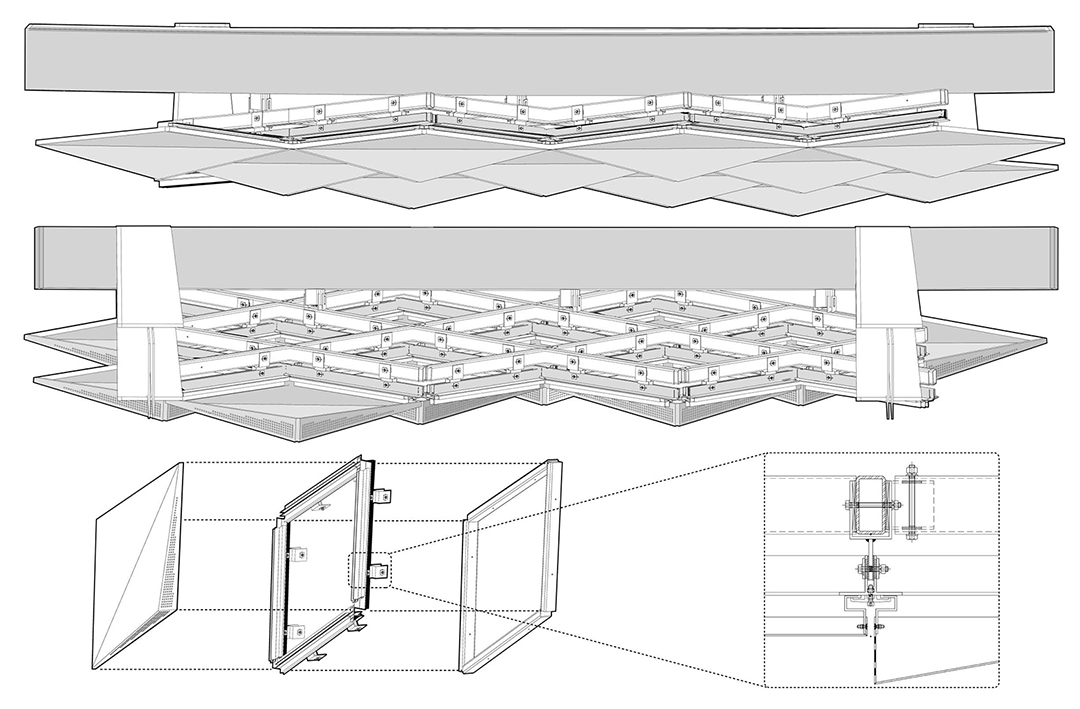

亚克力水屋面加上商业部分的水屋面共有2.2万平方米,亚克力水屋面本身有1.6万平方米,由42个直径21米、面积330多平方米的伞状单元组成。我们对单元之间的小三角形进行了连接,300多米长的伞状棚架中间没有任何断缝,是一个非常完整的水面。

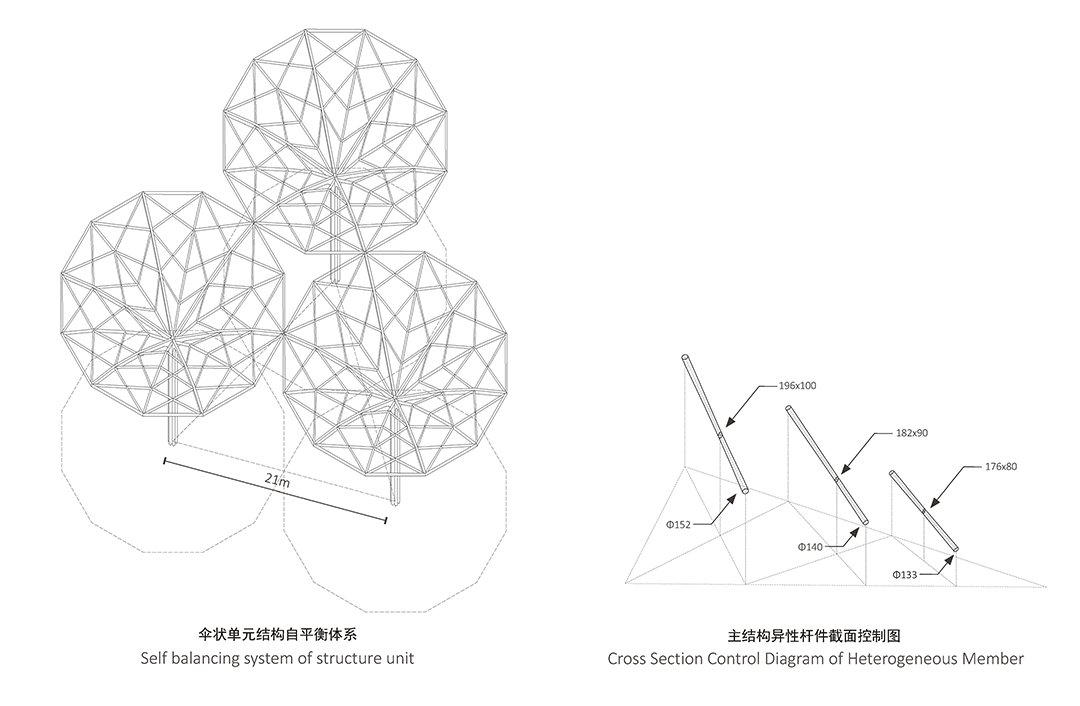

在主体结构方面,首先被确定的是亚克力伞21米的直径。矿坑宽度基本上是70米到90米,所以2到3个亚克力伞再加上商业的宽度,便几乎能够覆盖矿坑南北向的尺度。

我们考虑过把所有亚克力伞作为一个连续的结构。但在设计过程中,矿坑的边界不断变化,很多边界伞的受力状态无法确定。最后我们决定将每一把伞做成一个自平衡的结构体系,同时我们希望次肋像叶脉一样,成为一个交叉的形式。

在决定好结构的尺度及水平投影的控制线后,我们还讨论使用钢结构加镜面不锈钢装饰或者耐候钢加镜面不锈钢的方式。但由于工期紧张,以及湿生花园的部分非常潮湿,所以材料要耐腐蚀,并且不能有许多隐藏死角。而且我们希望植物能与人工的树柱浑然一体,希望镜面能够反射环境、融入环境,所以最后选择使用了镜面不锈钢,既是主体结构、也是装饰材料。

确定材料后,我们对细节进行了深化。根据力学特性,每一根叶脉都从正中间的椭圆形渐变到端部成为圆形。

在主体结构确定后,我们最终决定用亚克力作为水屋面的材料。设计之初我们也想过使用玻璃,但由于规范等诸多限制因素,会导致玻璃分板细碎,圆形的造型和树状的网格也会出现很多尖角交接,如果用在1.6万平方米的水屋面上,会有很多漏水隐患。

联想到水族馆内完全看不到接缝的亚克力界面,我们展开了研究,最后水屋面完全使用亚克力,主体结构跟水屋面之间的撑杆使用不锈钢。

实际的施工过程非常困难,整个过程大概经历了一年,亚克力材料本身的温度变形比较大,较少用于室外,因此施工时克服了许多困难进行现场控温。我们首先进行了比较精准的定位,再通过本体焊接的形式来完成一整把伞。所谓的本体聚合,就是将肋跟面板的亚克力聚合,完成后还要人工进行表面的打磨。完成后,抬头看几乎看不到水面下的肋。站在商业屋顶上,则能看到10厘米的水面反射崖壁和天空的壮阔景象。

四、融景

约1.1万平方米的两层配套商业,也是植物花园比较重要的组成部分。我们选择了整体融入风景的策略,用镜面不锈钢外墙包裹二层露出矿坑部分的体量,一层是完整、连续的玻璃界面。

配套商业的建筑形体比较简单,所以立面成为此部分设计的重点。我们设计了一个小折板,并加入了约3毫米的白色蚀刻线,通过折板和像菱形一样的小网格,进一步将立面马赛克化。不仅反射了环境,而且是通过微小的变形,在人工跟自然中间产生微妙的视错觉和变化,让人们在水下植物园里面看到的场景更加有趣。

为了完成二层连续的穿孔不锈钢立面,我们也做了一些小的细节设计,例如在露台以及需要采光通风的地方会进行增大开孔率的处理。

五、筑景

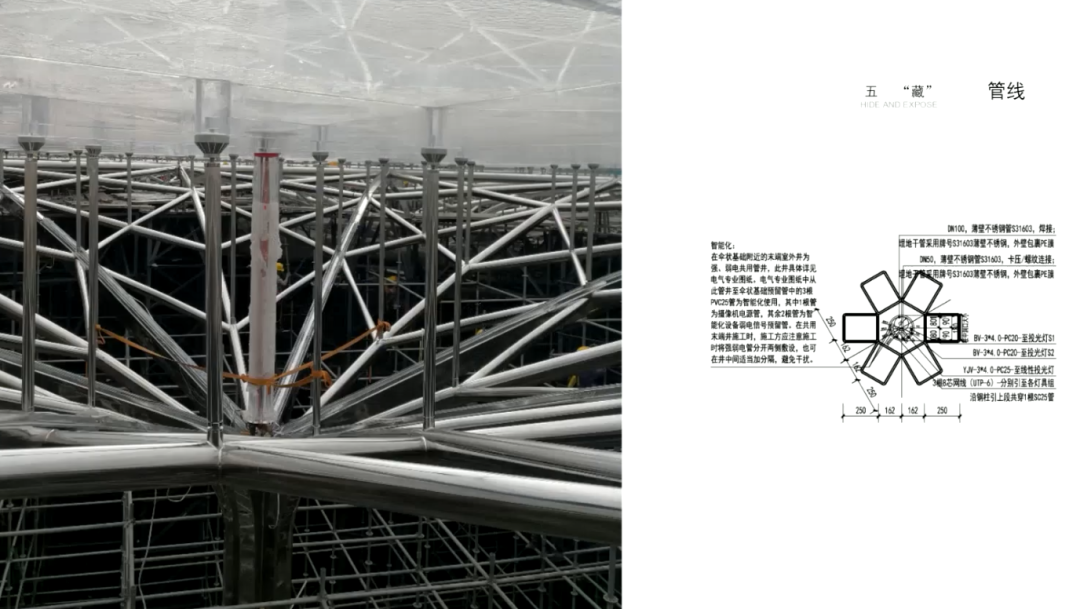

建筑设计离不开水暖电等设备,我们希望这些设备和管线够成为景观的一部分。

“藏”是比较常规的思路,在设计之初,我们把一些配电管线和需要泄水的水管预置在空心的树柱中间,还用透明的亚克力做了一根水管,用于紧急情况卸空。这让植物园看起来整体透明,较为和谐。

在300多米长的屋面上,另一个需要解决的问题就是变形缝。在亚克力的水屋面上,是用胶条把变形缝在每一把伞上分解掉。在配套商业的混凝土部分,我们用交叠的方式做了一个小瀑布,将两条变形缝隐藏。

无法隐藏的变形胶缝,在透明的水面上形成了提示我们单元性的肌理。电伴热的走线沿着伞状单元的周长布置,冬天结冰时它会融化掉外圈的冰。一个个单元像一朵朵冰莲叶,形成冬日有趣的景致。

我们通过一侧上水一侧下水的方式来实现水循环,但是水循环的立管难免影响到棚架边缘的透明性,因此我们将立管进行了分解,上部为亚克力水链,在下部做了约5米高的异形不锈钢雨水管。亚克力和镜面不锈钢的使用保证了整体材料的纯净性。

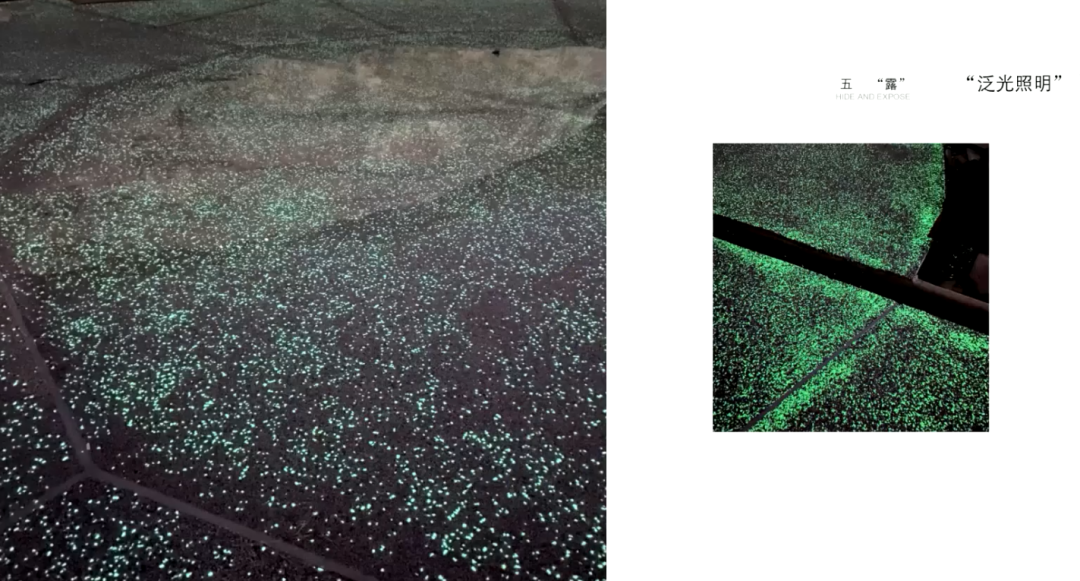

由于工期紧张,屋面照明来不及布线,最终选取了发光石进行照明。发光石的发光原理跟植物生长有一些类似,它白天吸收紫外线,晚上产生荧光,这也跟我们生态修复的理念契合。

六、前后对比

通过对比投标效果图与建成效果,可以看出最后完成的效果比投标时简化了很多。一开始我们想从水下瀑布进入最深的坑底,但最后用了一个垂直的竖井。

在西侧入口处,之前商业大面积铺开,现在入口处仅有两个小商业,且几乎看不到体量。建筑实体基本都融入到自然环境中。

做设计时花园处的矿坑挖的更深,现在则是顺应原始地形做不同花园的设计,但整体水屋面的完成效果还是跟投标时非常类似。在最深的湿生花园中,最高的树柱高达21米,直接从水潭里生长起来,这也是我们选用不锈钢的一个重要原因。最终我们希望人工的自然能够成为自然的一部分。

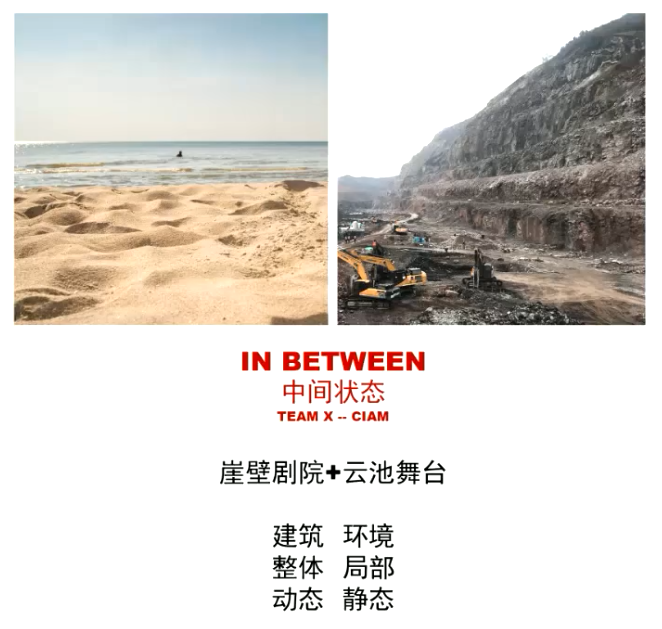

在这个项目中,我们一直在讨论的,就是如何处理好建筑和特殊场地环境的关系。

我用的一个关键词叫“in between”,即“中间状态”。这个词是TEAM X在他们的宣言中用过的词,原本是在讨论建筑边界之外与城市和环境关系的。阿尔多·凡·艾克(Aldo van Eyck)做过一个形象的比喻:建筑之外的环境,有点像沙滩,沙滩既不是陆地又不是海洋,但站在沙滩上的人却可以感受到海洋的氛围。这跟我们最初来到现场面对一个巨大崖壁时的感受是相同的。

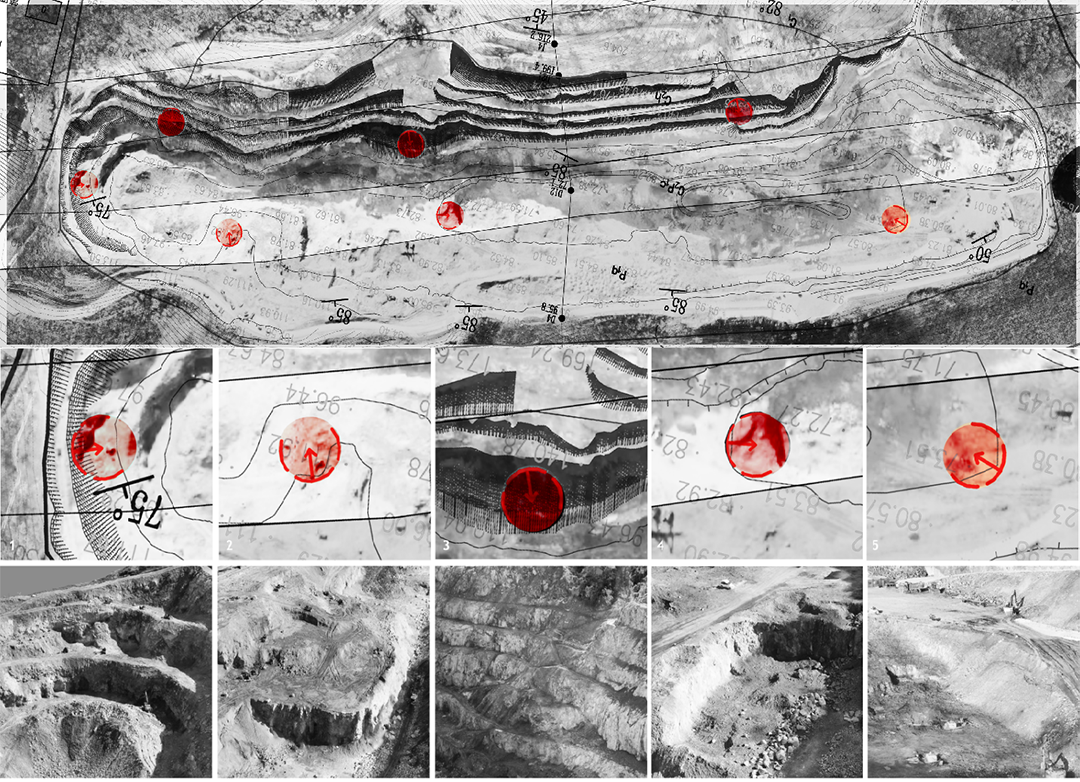

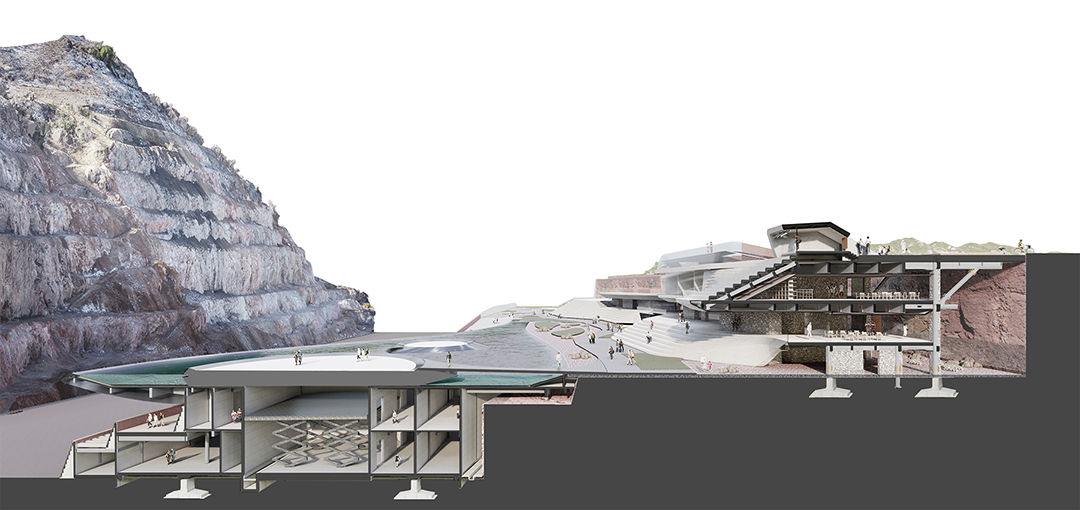

面对这个场地,一定要谈到建筑师对于场地的理解。起初我们跟岩土单位一起做了很多技术上的工作:我们近似于把整个矿坑进行了一次X光扫描,扫描图帮助我们了解到矿坑哪里需要修复,哪里需要剔除,哪里修复后可以建造建筑。在这些基础上结合功能选点,确定了三组建筑的落位以及和矿坑的关系。

一、建筑与环境

崖壁剧院和舞台位于矿坑的中部,同时从剖面关系上来讲,它们刚好架设在整个场地两级平台的中间,舞台和看台部分处于崖壁两级平台的台阶上。

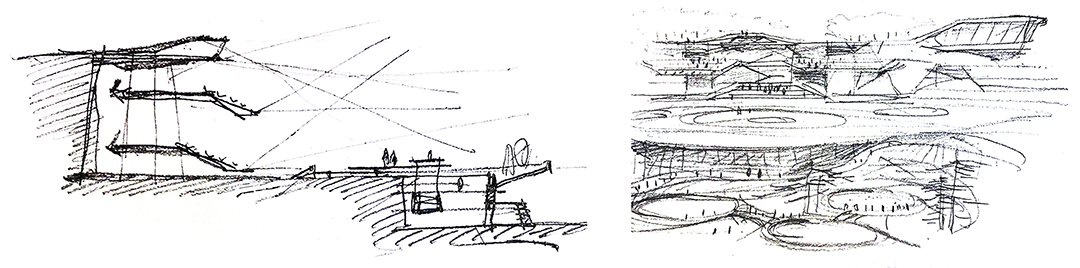

为了让建筑与崖壁形成比较好的关系,最初的设计基于剖面展开。看台及屋顶类似崖壁的延伸,贴临崖壁的同时形成悬置在崖壁边相对独立的结构。由于视线及功能的原因,舞台的中心贴近崖壁的侧面。两组建筑仿佛从崖壁边缘生长出来。

在初期方案的工作模型中,除了解决正常的看台、舞台、包间等功能外,我们希望它的结构尽量轻巧,同时是以结构筒体的基础上悬挑出这些不同的水平看台和楼板,并与两层崖壁都有一定的脱开,形成一个缝隙,使新建建筑与原有崖壁能形成一种对话。这种分开使得新建建筑的基础和结构能够尽量减少对原有崖壁的破坏,真正保证了新建建筑与崖壁贴临而建这种状态在工程、结构上能够实现。

在大的整体剖面中,条形的看台主要分三层。顶层跟崖壁一侧的道路是连接的,基本上是崖壁以及景观道路的延伸。顺应它来到下面的平台,是一个4000多平方米且架设在二级平台的崖壁边缘的水舞台,下部的区域主要是设备升降舞台,包括一些演艺配套功能。

看台在中部形成了几个不规则的结构束筒,内部除了解决一些竖向楼梯的结构、交通功能之外,也承担了整个条状的看台结构的功能。另外舞台下部有一个巨大的基座,完全贴临在二级平台的边缘,它的顶面像是一个完全悬置的大的水滴状的舞台,处在崖壁的顶端。

分析图中红色的部分是结合竖向交通形成了几个束筒状的结构,中间包间、看台的楼板和旁边的筒束形成一个架空的“扁担”,最大化地减少了基础的数量和对周边崖壁的影响。同时这也使得建筑本身之间的楼板、看台,包括包间中间都减少了结构对于视线的干扰。

底层是开放且架空的,有很多设备和演职人员备演的场所。其中这些公共空间跟景观,特别是和后面的崖壁融为一体,形成了有趣的公共空间。

看台包括舞台等空间,串联为一个整体的大看台,贴临在一级平台边缘。它们跟崖壁之间自然地形成了一些狭缝,这些缝隙空间恰恰是一些庭院和交通疏散的空间。中部的结构束筒又形成了交通核和内部采光通风的小庭院。

南侧贴着崖壁的硕大的水滴状水面,其中部有三个不同功能的升降舞台,架设在下面整个地形建筑的上方。

可以看到建成之后正在检测舞台设备的夜景鸟瞰效果,跟我们起初设计的模型和效果图对比,完成度还是比较高的。从另外一个角度,我们还可以看到看台、舞台、崖壁以及远端的酒店,它们之间整体统一的关系。

二、整体与局部

第二组关键词是整体与局部。中部建筑是在一个完整的矿坑内部,同时又是三组建筑的一部分,恰巧它的位置又处在中间。在两级不同标高平台的基础上,如何处理好这个建筑,以及和周边建筑统一的关系,是我们思考比较多的地方。

首先,植物园是深嵌在二级平台的内侧,形成一个硕大的、像在湖泊水面上的顶部屋面。我们希望在平台基础的上面,让水面舞台和植物园形成一个呼应。同时,看台它所采用的材质、呈现的肌理、完整的形态,也需与酒店裙房相融合。

所以,我们让中部这组建筑成为东西两组建筑之间的一个串联:既是建筑材质体量的串联,也成为行走路径的串联,使三组建筑在不同标高间能够互相通达。

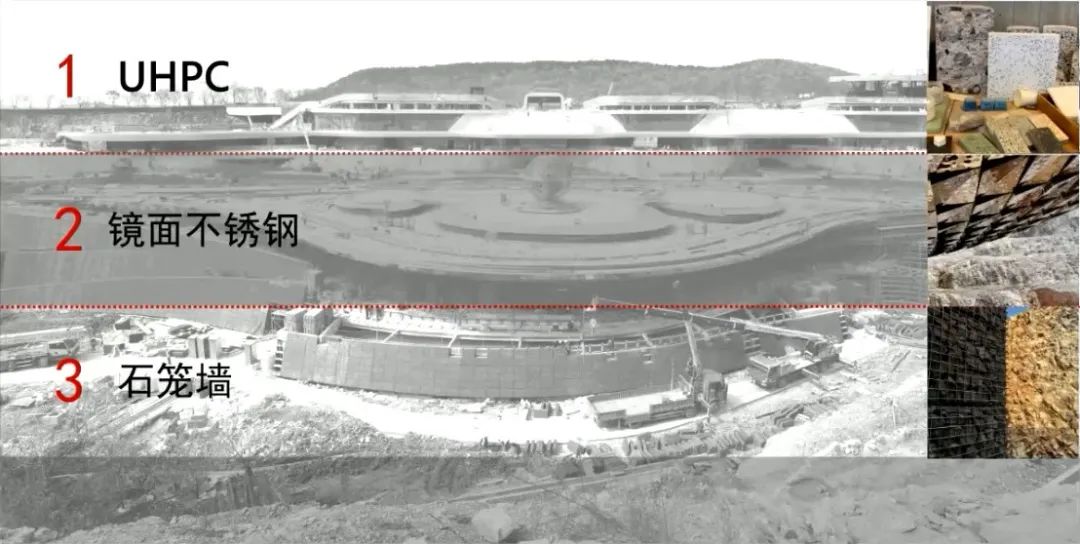

如何让建筑与周边和整个崖壁的环境统一,我们主要思考的是材料的选择。

看台部分大面积采用粗骨料UHPC,表现出与崖壁和酒店统一的形体、材质。中部整个舞台为了减少体量,采用的是镜面不锈钢材料。在底部,包括看台中部的一些结构筒束区域,我们用了石笼墙材料。

UHPC主要是用在看台。最初来到现场,我们看到有大量被抛弃在现场的粗制骨料和碎石。怎么让这些碎石跟我们建筑选材相关联,特别是如何把这种粗制的石料与混凝土材料相协调,不同建筑师都有过很多尝试。

我们发现UHPC既能满足对于不同粗制骨料与混凝土制品融合的效果上的要求,同时又能够起到非常好的塑形及承重作用。

在生产环节,我们通过前期模型分板形成大量标准化的板件,而这些板件在现场完全可以进行装配化施工,使项目在工期紧张的情况下仍然保证了建成品质。

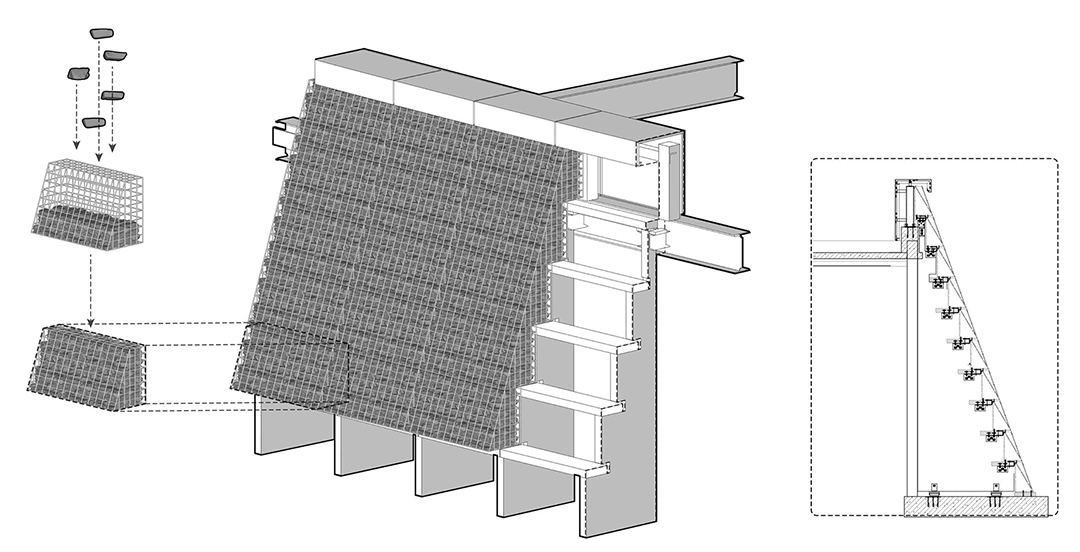

第二种材料是石笼墙,选择它的初衷也与选UHPC类似,就是如何让现场丰富的碎石成为围护材料的一部分。一开始我们采用的是标准化的笼体,用现场寻找到的石料直接进行装填,但这样效率较低,且较难保证每个笼体跟装填石料的标准化。

最后我们在场地外先进行标准化笼体的制作,包括集中化的石料填充,最后把这些标准化的笼箱进行编号,再到现场进行吊装。这种类似于装配式的方式,大大提高了施工的效率,并提高了施工品质。

装填完的第一批曲线石笼墙的现场样板与对缝的效果,以及每个笼体的材料表面肌理,都达到了初期设计的意图。填充完成后,它与远处的崖壁自然的石料也形成很好的呼应和对话关系。

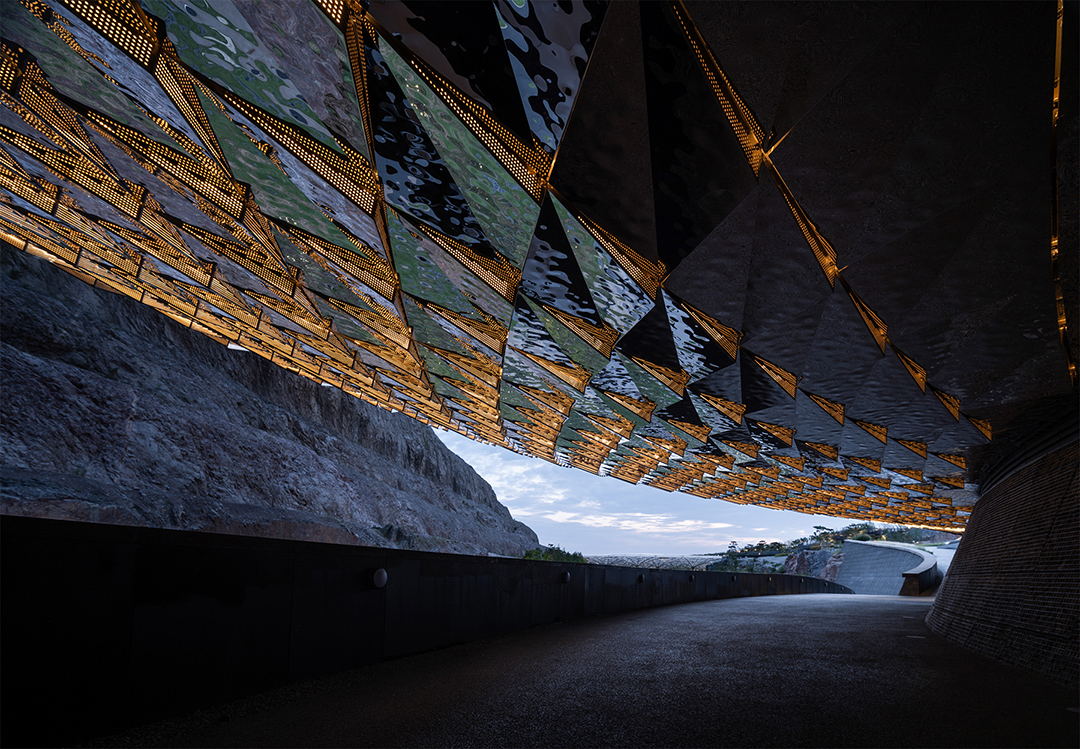

第三种材料是镜面不锈钢,它是我们对于植物园镜面反射的一个呼应,但使用的方式略有不同。我们的初衷是削减新置入的硕大水面舞台对于原有矿坑环境的影响,所以采用水波纹状的镜面不锈钢。而这种材质与我们的灯光,特别是崖壁上的影像相互折射、反射,实现了很好的消隐效果。

这种单元化的、拼接状的菱形不锈钢材单元,也契合快速化、标准化的建造需求。同时,在每个箱体内部,我们也内嵌有大量的泛光与雾森设备。这些泛光既使整个不锈钢的底部更显动人,也可以辅助对下部崖壁进行照明补充。

在下部,舞台如基座般与山体相融,同时几个斜坡也形成一个路径通达植物花园。

完成后,我们现场去看舞台和周边的整体关系,特别是在雾森环境当中,它成为了酒店前区的一个大前景。而且从另外一个角度看舞台水面与远处植物花园的屋顶,它们也形成了某种对话和呼应。

三、静态与动态

最后一组关键词是静态与动态,因为这个项目相对特殊的一点是,它要完成剧院的很多功能。以往对于我们建筑师来讲,建筑完成后表现的可能是种静态的效果。但这次我们和很多团队一起合作努力,去实现出建筑的“动态”一面。我们体会到建筑其实能有更多的延展,包括如何利用各种媒介,使建筑之外的环境更加生动有趣,让建筑在不同的场景下呈现出不同氛围。

看台夹层内部的灯光使整个建筑和舞台的间隙不再成为一种间隙,而是成为建筑的一部分,让整组建筑在视觉上显得更大。在舞台的设计中,我们利用雾森、灯光,以及其他一系列的演艺设备,希望让这座建筑能够“动起来”。

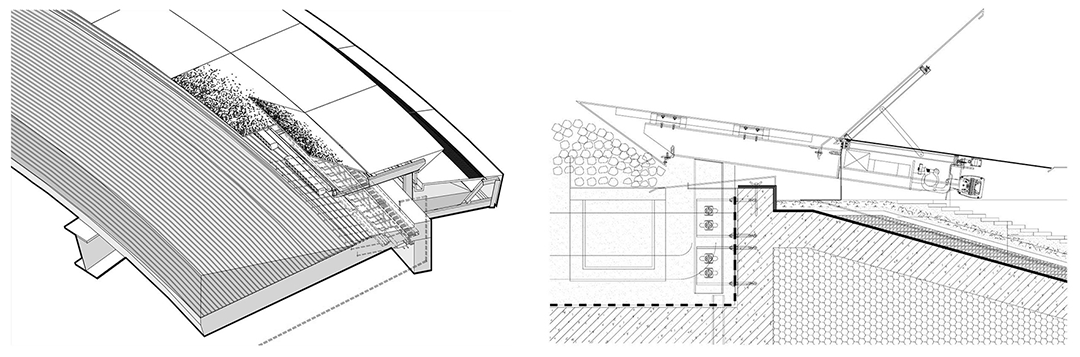

我们在整个舞台边缘的不锈钢盖板下做了一个设备带。幕墙的设计不仅要容纳土建自身的一些设备,还要让其具有表现性。大量的穿孔,既是为了让雾森能从下面冒出,同时也使下部水面的灯光能够反射出来。

我们希望无论是施工中、完成后的静态展示,还是夜晚到了演艺的状态,这座建筑在不同时刻,整个场所和氛围都是不一样的。当然这是个颇具挑战的过程,比如我们不仅要负责管线,还要考虑其与舞台工艺、设备的综合,又比如在土建过程中就开始舞台LED屏幕的试光工作,这些都需要我们建筑师现场大量与其他工种的协调。

最后,我以两句话作为崖壁剧院与云池舞台的总结:

它是转换器,让崖壁谷地白天与夜晚呈现不同的状态和效果;

它也是放大器,以灯光和雾气为媒介,建筑范围之外、崖壁之间更奇幻的场域空间的体验。

我今天以“绿色酒店与‘减法’设计”为题目,来跟大家分享酒店的设计过程,以及一些想法和总结。

酒店建筑设计理念大致经历过4个阶段:从简单提供食宿,到彰显财富地位再到满足和杏花要求,一直发展到当下倡导新的生活方式。在这个过程中,酒店建筑呈现的状态也发生着变化。如今大家提倡低碳与环境友好,酒店成为追求人类与自然共生的场所。这也就是我们提出“绿色酒店”概念的原因。

“绿色酒店”指的是可持续发展的,既能为社会提供安全、舒适、有利于人体健康的产品,又能以一种对社会、对环境负责的态度,坚持合理利用资源,保护生态环境的同时为酒店自身创造经济利益的酒店。它跟我们公共建筑中强调的绿色建筑有一定共性,但也有一定的差异性。它不仅强调建筑自身的节能,更关注生态效益。

作为工业遗址或者废墟的矿坑,场地的原貌可以说是寸草不生。针对这种特殊的环境和基地条件,为了达到修复生态,减少二次破坏的目的,我们提出了“减法”的设计理念。

这里的“减法”,指的不是“少做”,而是“不多做”。在设计中不做不必要的东西,甚至是建筑师和工程师通过更多的努力,实现一个更“少”的结果。

南京是一个有深厚文化积淀的古都,在这样的城市里做一个高端品牌酒店,最常规的做法可能是先去挖掘城市的历史、研究传统建筑的语言,以“延续文脉”。但是因为场地和项目的特殊性,以及“未来花园”这个既定的主题,为我们放下“历史包袱”创造了机会。

在我们探讨园博园里的建筑应该扮演什么样角色的时候,崔愷院士曾提出,整个园博园里的建筑可能大致分为三类:

1. 第一类是城市展园,把江苏各地经典优秀传统园林作为永久的城市收藏;

2. 第二类是通过材料与建构运用、意境和体验性营造,反映具有中国特色的空间趣味;

3. 第三类是探索结构创新、材料创新、建筑开放性创新等可能性,塑造面向自然生活的新场景。

我们把酒店定位为第三类建筑。

所以,这个项目中找不到特别典型的中国建筑元素,看不到一些常见的传统建筑符号,也没有刻意去挖掘与南京的历史或中国文化的联系。我们是从特殊的场地出发,从创新的可能性上去探索,从而得出解决方案。

酒店的总建筑面积有6万多平方米,即使在城市环境中,也是一个不小的建筑。如何在强势的自然环境中让建筑不显得突兀,是我们首先要解决的问题。

酒店客房被分散到几个条带中,一来化解了建筑的体量,二来顺应了崖壁的肌理。通过化整为零,建筑跟落差极大的场地有了很好的结合。尽管它从平面上看起来还是一个较大的体量,但从主入口,也是唯一一条通往酒店的道路上看,建筑体量显得又非常小。真正露出地面的只有一层,甚至可以说是半层建筑,因为这一层的某些部分通过绿化屋顶等跟场地联系在一起,呈现出半消隐的状态。进入到矿坑底部观察,眼前的不是一个庞大的建筑,而是与层层叠叠的崖壁契合得很好的小体量。

“减法”不是减少空间的丰富性,而是希望减去空间的边界,让室内和室外、自然和人工更好地融合。

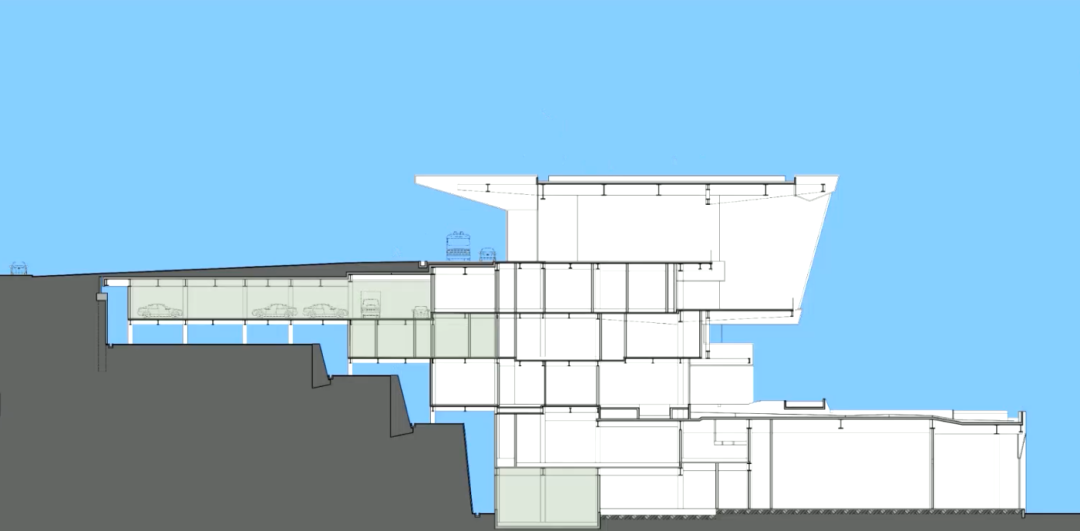

除体量外,我们在结构上也做了非常大的创新。建筑没有采用常规的框架体系,而是用建桥梁的方式,把建筑通过几个墩子举起来,以实现纯粹的无柱空间效果。

建筑跟场地之间也采取了“减法”的处理方式。在短短19个月的工期中,如果对崖壁进行操作,不仅代价巨大,而且会带来一些安全隐患,进度上也难以把控。最后我们在南、北侧建筑与崖壁相接处,使用非常小的支座将二者脱开,既保证了安全性,也能大幅缩减工期和造价。

从建成效果看,建筑体量轻盈地“飘浮”在空中,谷底的空间流动自由。层层跌落的屋面,也为上层的酒店房间提供了良好的景观面。如果采用框架结构,根据客房的逻辑,三个不叠合的条带底部很可能会变成混凝土柱的森林,跟轻介入场地的设想产生矛盾。

因为采用桥梁的结构设计方法,所以我们实现了一个超大的无柱大堂。大堂中无框的幕墙,也保证了空间的纯粹性。12米高的玻璃就像传统书画中的长卷,展开后可以看到西边的崖壁。日落时,在这里看着夕阳,别有一番氛围。

而从室外看,玻璃的存在感非常弱,人只能感觉到薄薄的混凝土条带,跟崖壁产生人工和自然之间的对话,二者之间仿佛没有边界。

得益于特殊的场地环境,有崖壁和矿坑作为天然屏障,一些在城市酒店所面临的私密性问题在这里就不复存在了。设计中将很多泡池放在了室外,使其不受任何限制地跟自然融为一体。每个客房的阳台上也有喷泉温泉池,可以让住客与自然亲密接触。

酒店是整个项目里体量最大的建筑,但是它用到的材料种类是三个单体里最少的。夸张一点讲,它只用了一种材料;严谨一点,它用到了两种材料。最重要的是UHPC,从外墙的装饰到底部的吊顶,都是用了这一种材料来实现。

UHPC对于异形且工期特别短的建筑,还有两个非常大的优点:一是可塑性强,在进行曲线及异形建造时,比天然石材更有优势;另外就是预制效果好,使我们可以同时进行土建的施工和装饰材料的预制,并在现场进行模块化吊装。

虽然立面的材料简单,但我们还是在细节上进行了许多处理,通过不规则的洞口,让人产生穴居的感受。大量的细节,保证了无论内外都能实现比较丰富的立面效果。

酒店可能是整个项目中功能最复杂的建筑,所以它对设备的数量和技术要求也是最高的。如何在满足功能要求的同时,不破坏整体的空间效果和视觉感受,也是需要重点解决的问题。

首先是“设备的减法”。由于整个建筑是“向下生长”的,酒店的第五立面非常重要,观者首先看到的是它的顶部,然后才会看到矿坑中所谓的主立面。在这个项目中,每一个客房条带都是上一层的景观平台,顶层也是可以上人的观景面,因此我们必须把屋面处理得非常干净。

让一个建筑的屋面“干净”是一件很难的事情,尤其是酒店,每个客房都会有管井,会有许多设备需要在屋顶上解决。我们这次把很多管线和设备藏到了三个漂浮的条带底部,这种做法我们在许多退台式酒店或对第五立面要求高的建筑中都进行过尝试,但在这个项目中做得最全面、彻底。

从照片中还可以发现,这个酒店是“无死角”的,不存在完整的地下空间或主次区分明显的立面。我们利用靠近崖壁且人无法到达的位置,解决所有设备用房的布置。

这些设备用房的布置也采取了化整为零的策略,根据不同的空间需求以及与崖壁的关系分散布置。因为进入酒店的唯一道路在上层,所以车库布置在建筑的二层,而非最底层。车库的下面是一些后勤办公及服务大堂的机房。最底层则布置厨房及为泳池服务的设备用房。

接下来是“消防的减法”。建筑共8层,如果按高度来讲是一个高层建筑,但是建筑位于矿坑底下,无法按普通的高层来解决它的消防问题。对此,我们同样采取了垂直切分空间的办法,利用崖壁的特殊性,针对不同位置制定不同的消防解决方案。

大堂部分利用场地的道路作为常规的消防道路,扑救面也较容易解决;中间的部分,利用场地的高差,引入一条直达屋面的隐形消防车道;对于崖壁底部的部分,通过矿坑底部的车道来解决消防问题;三个飘在空中的客房条带,则通过几个与崖壁轻巧搭接的钢桥进行疏散。

逻辑虽然简单,但带来的技术难点是要在一个楼梯间里,分出三段或者是三个楼梯。他们需要在各自独立,而且每个不同标高的楼梯,都要在自己的疏散层直通室外。

矿坑的原始状态非常荒芜,没有水土,无法满足植物生长的条件。针对这样的情况,我们采取了一些不同寻常的解决方案。

首先我们提出了一种渐进式的景观逻辑。我们不希望在粗犷的自然环境中营造细腻的人工画面,而是希望场地呈现野趣、自然的景观效果。我们先用一些先锋的植物群落,把微气候和土壤养护起来,逐渐形成草本、灌木群落,最后种植高大乔木,或对植被、土壤要求比较高的植物。

场地底部是坚硬裸露的岩石,我们通过收集雨水形成漫滩,逐渐养成生态系统。在这里,景观跟建筑一样也是生长的。渐渐地,像狗尾巴草这种生命力顽强的植物开始出现,可能这种廉价的植物在酒店里不太常见,但却跟场地的氛围和气质非常契合。

建成一年多后,场地中的植被、一些小的乔木已经慢慢长成。再过几年绿色的比例可能还会慢慢变大,这跟我们最初的生态修复理念完全一致。

———

Q&A

参与者:

建筑专业 - 关飞、裘俊、马琴、周益琳

结构专业 - 王载

幕墙专业 - 孙洲

△ 研讨部分视频回顾 ©有方

由此我们确定了一些原则:第一,我们的建筑远离南侧崖壁30米,减少了需要修复的区域,以及建筑与崖壁之间的冲突;第二,剔除原始地形和崖壁状况非常不好的区域,那些区域刚好与建筑的很多地下空间重合,剔除后融入新建的建筑体量,实现建筑与崖壁的融合修复。

为了保证施工尽快完成,建筑的装配化程度和钢结构的使用率非常高。此外,我们还要尽量减少地下施工,所以设计了大量的架空,一方面能让底层的植物蔓延,另一方面又能使建筑在视线上跟周围更融合。

第二个难点是约束条件多、技术挑战大。以植物园为例,由于对岩土消险的避让,形成了水平边界不规则的问题;为了保持原始的地形地貌,又带来了竖向起伏不平的问题。场地的制约也给施工建造增加了很大的难度。

关于酒店的设计,也面临同样的情况,我们之所以采用桥隧的建筑形式,有几方面的原因:第一点是酒店区域下方,岩溶发育丰富,我们借鉴了高铁在生态脆弱区和地质复杂区采用桥架的方式,减少落地点。这样更容易规避岩溶风险,降低处理成本,对于原始的地面的排水路径破坏也最小,还为室外景观植物的生长提供了丰富的空间。

石笼幕墙系统的创新性体现在材料循环利用与造型工艺的双重突破,运用参数化建模技术实现了双曲面网笼的精准编织。该工艺不仅将传统石笼幕墙的建造厚度压缩至150毫米以内,更通过自主研发的三维定位系统,将双曲面造型的施工误差控制在有限范围内,创造了超薄双曲面石笼幕墙的工程建造新范式。

在酒店客房模块化建造方面,项目团队攻克了装配式单元体的系统性技术难题。每个独立客房单元集成建筑围护,通过BIM技术实现装配连接尺度可控。特别值得关注的是12.3米超高无肋全玻幕墙体系,配合新型四维可调夹具系统,成功实现国内首个超12米无肋全玻幕墙工程应用。

本项目通过多项自主创新技术体系的集成应用,在新型建筑材料研发、复杂造型建造工艺、超尺度幕墙体系等维度实现了重大技术突破,为幕墙工程领域提供了具有行业引领价值的工程实践案例。

单元化对于水平边界动态调整的适应性非常好。在19个月的工期内,面对这样一个大体量的复杂项目,按照常规的工作模式显然行不通。因此,建筑边界的信息是随着岩土消险工作的进行而陆续获得的,动态调整对于结构体系的影响可被控制在可接受的范围内,保证设计正向进行。

此外,植物园有300多米长,最高和最矮处有十几米的高差,最后我们从标准化和建筑美观的角度,把整个柱子的类型控制在三种。最高的一棵树状柱,通过周边的“树”的支撑,其截面可以很纤细,这也是单元组合体系的所具有的优势。

在植物园的屋顶,还有一个纯用亚克力做的透明小亭子,人们能通过它直接进入室内。可以用亚克力完成也是因为它的圆弧形外观,类似拱的受力原理,自身可以消解掉很多膨胀系数所带来的影响。

还有一个结构上的细节,整体不锈钢结构在西侧端部设计了一个水平滑动支座,也可以释放相当一部分温度作用。在天气比较热的时候,现场的检测团队确实检测到了往西边的整体滑移。

整个设计其实是让生态慢慢恢复,通过一些先锋植物把土留住、利用漫滩积累水分、不同层级的植物群落互相促进,慢慢让谷底的植物延伸到崖壁上。可能3年、5年或者10年以后,这里会变成一个跟植物生长在一起的绿色矿坑。

初期通过与孙洲的讨论,我们决定使用亚克力材料。经过后期的推演,我们将2万多平方米的亚克力转化为一把伞状亚克力,并与消防、结构等各专业团队的配合,才最终完成了设计。

第二个感触跟植物有关,就如今天“像植物一样生长”的讲座主题,我们知道矿坑内的植物会越长越多。当我们去看酒店最新的照片时,酒店的石笼底下长满了植物,爬藤爬上管道底部的格栅,一些青苔出现在水面的亚克力上。这就回到了我们的初衷,让建筑回归自然,让植物自然生长。

△ 整体鸟瞰 ©侯博文

本文版权归有方所有,欢迎转发,禁止以有方编辑版本转载。若有涉及任何版权问题,请及时和我们联系,我们将尽快妥善处理。邮箱info@archiposition.com

上一篇:如恩优秀奖方案:海上明灯,花鸟岛悬崖酒店

下一篇:NOT A HOTEL北轻井泽度假酒店BASE|相泽阳介