本文转载自微信公众号“不一”,经公众号及译者Caruso St John Architekts建筑师程睿智授权发布。

△ Marcel Meili,摄于吕施里孔[Rüschlikon]的SwissRe中心建成后,2000 ©Roger Diener

译者按:据我所知,这是Meili教授生前在ETH的最后一次公开演讲(2017)。也据我所知,给我们的“现状”下判词对实践建筑师而言,是种危险的尝试。最初使我感兴趣的是,演讲内容仿佛他在25年前的“建筑-构造对谈”中述及话题的一个遥远展开。读罢却有种绷紧的脱力:实践建筑师大概能一下理解文中所述的这些“新形势的严苛”是多么真实。而据我所知面对这些问题,我们也还没什么“令人激动”的解法。也许是这个演讲的时间点,让“建筑仍是建筑”这样的话有些悲壮。也许是我的偏见,老Meili白发稀疏,总有种以最现实和冷酷的态度追求着什么的形象——而很多年后我们大概会怀念这种冷酷的教育。

文章译自ETHZ D-ARCH 2017/2018 Ringvorlesung讲稿:

https://iea.arch.ethz.ch/wpcontent/uploads/2018/05/17HS_Meili_Stand_der_Dinge_Text.pdf,图片来自网络,为译者添加,未经允许谢绝转载。

Stand der Dinge – sieben Thesen

演讲 Prof. Marcel Meili

翻译 chengr

“现状”是这个讲座系列提出的一个大胆的命题。这种措辞暗示着建筑(学)的一个巨大发展趋势,并为此得出我们这个特定时代的关键问题。当然,这对一个沿着如此多支流前进的学科来说是一项艰巨的任务,有时是不同步和蔓延的。尽管如此,我还是想谈谈这个基本问题。因为在建筑学中一直存在着经久不衰的命题。“永续性”,即本次讲座系列的主题,就是这样一个基本问题,也是我作为Aldo Rossi的学生,从读书起就在思考的。

我在给新生的小讲座中就曾指出,我们这个学科最令人激动的特点之一,就是它可以作为体验当下的媒介,因此也适合研究当下的构成。由此看来,“现状”可以被如此把握,即建筑在某种意义上是一个狂热浓缩的当代状态的晴雨表。就此而言,它是大有可为的,因为建筑学几乎身陷所有当下的境况,而对这些境况做出反应。

如果我们假设建筑学只能在给定时代环境的框架内进一步发展,至少这就是可把握的“现状”。历史地来看,这些条件可以如此验证:如果没有各种形式的社会民主国家,如果没有作为对第一次世界大战世纪灾难的反应而从历史负担中解放出来,现代主义就不可能发展。

现在的问题是,当代社会是否也有条件如此明显地影响建筑的行动空间。让我就此提出七个命题,借助它们来弄清“现状”。

我认为有明确迹象表明,建筑师正愈发深入地参与到项目开发的责任中,以至于这成了对我们这些建筑师的一种苛求。这一变化直接影响着我们的实践。我们可以从以下事实中察觉这种发展:我们越来越多地充当总体规划者[Generalplaner];复杂的质量保证程序[Qualitätssicherungsverfahren]被强加给我们建筑师。这种发展给建筑师带来的任务往往使我们不堪重负,因为它们与更接近项目的设计任务形成竞争,不利于这些任务在我们核心领域[Kernfeldern]的展开。Excel表格在此支配一切。此外,在大型项目进程中,甲方的团队往往会更换三次,因此我们又要不断重新争取自己的位置。我完全不是在哀叹我们作为建筑师的工作转型——在很多问题上这种转型不可或缺——而是想说,工作流程的合理化要求我们投入精力,而这种责任对项目本身、对我们在项目中的核心关照没什么好处。

这些核心领域是什么?让我简单列举一下:我已经提到了建筑的物质性,除此之外还有空间、构造和建筑材料、在学科历史中对项目的衡量以及对城市文脉的诠释。这些行动领域在多大程度上受到当代新工作条件的挑战?简而言之,可以说在成本或专家和企业家领导方面的责任捆绑与一个基本意图有关,即建筑学受到与任何其他服务活动相同的规则约束。一揽子责任的转移是我们时代的一个发展,它与尽可能广泛地分配责任的趋势有关,以使决策者可以控制和管理。这在政治领域是很容易遵循的。在政治进程中,我们并不常有这样的印象,即责任被混乱地分散在进程中的参与者之间。可以在同一背景下解读在我们专业附近的一些平行发展:政治精英从城市规划中退出,今天的城市规划已经几乎不可控制。

一旦离开这所学校走向实践,你就会意识到我们在此谈论的并非抽象论断,而是一种不断挑战你的工作、你的行动空间的现状。今天,我想探寻这些行动空间。

建筑仍是一种触发机器[machine à émouvoir],藉由使用和感知触动我们,释放我们的感情。问题只在于如何将其品质纳入新的创作过程。在目前的委托关系中是否能有针对性并成功地,对构成这台机器的属性展开工作?无需太多想象力就能意识到,在新的工作条件下,有诸多因素对项目中那些需要耐心的研究带来了压力。通常缺乏的不是金钱,而是耐心工作的时间。建筑(学)自身的影响力无法在Excel表格中体现。而这就造成了管理问题。

拉开点距离来说:我在从事大型项目中最重要的经验之一是,机构性的甲方,无论国家还是私人,在制定他们的需求计划时通常比大家假设的要困惑和不确定得多,且他们很乐意追随自己根本没有要求过的建筑品质。基本上,他们往往根本不知道自己该要什么。因此,认为当下条件破坏了建筑品质的想法是过于短视的。在今天大部分分散的委托中同样也存在着一个机会。建筑的丰富效果在这种情况下仍是开放的。然而真实情况是,我们不断被剥夺职能和行动领域。

但理论和历史的意义何在?我仍坚持认为,建筑理论和历史在设计中起着重要的作用。乍听起来这很矛盾。说得更尖锐些:如果没有对建筑的理论理解,我们就没有能力在约束条件下采取行动。当我们如此受到限制时,建筑学还能被推动到哪里?抑或正因为受到如此限制(它才能被推动)?那么,它的施展空间在哪里?

尤其在危机之时,理论是一个学科的自我保证。而历史让人意识到,即便身处困境,我们在设计中也并未从零开始、且不会那么快就放弃历史。每一笔草图线条,我们都自觉或不自觉地在历史经验中工作。在最好的情况下,理论和历史都能在概念上构建设计的新领域,亦在思想上为工作领域做好准备。在最好的情况下,两者一起使我们在紧缩的情况下保有采取行动的能力。如果对建筑属性没有一个明确的理论认识,学科的活动空间虽仍可为我们支配,但它们在此最多只能与项目的条件形成有效重叠,而远非被充分利用。

今天专业实践的关键现实导致了一些容易被误解的东西:为了保持行动力,我们必须从某种意义上重塑这个职业,重新定义我们的任务并评估新的职能。建筑师们作为设计和想象建筑物的人,这种为人熟知的形象已经失去了它作为楷模的普遍约束力,而往往被委托所处的境况吞噬。常常我们不是被提问项目,而是被提问对形成项目条件的评估。这就是所谓“可行性研究”[Machbarkeitsstudien]蓬勃发展的背景。

然而正如变革在变革期间的影响是模糊的,它在变革的间隙提出新的问题,创造新的领域,其动力既非有意创造这些领域也非占据它们。作为建筑师,我们四下环顾,看看哪里出现了这些问题,而在我们踏入这些空间前,必须清楚自己是否有责任这么做。

我想简述自己职业经历中的一个例子,来引出下一个命题。《瑞士,一个城市建筑肖像》[Die Schweiz. Ein städtebauliches Portrait],事实上是作为建筑专业概念的一种政治推断。

例如,由四部分组成的出版物《瑞士,一个城市建筑肖像》由苏黎世高工巴塞尔工作室[ETH Studio Basel]编著。这项研究最终是一项政治行为,它阐述了建筑师在一个并非真正由建筑学,而是由空间规划或国家钻研的领域中的地位,而我们的研究并未使用大家熟知的手段。它分析性地介入整个瑞士领土的空间组织;它首先在头脑中开展一项工程,即传统的,毕德迈雅式的国家领土组织形象在这里作为一种成见沉淀下来,例如“城市和乡村”[Stadt und Land],“村庄”[Das Dorf]。实际上,这个肖像是个巨大的项目,它使用分析手段,通过转移视角重新解读并在项目中重新组合瑞士的城市现实。藉由肖像的“发明”,我们想介入一种具体的历史状况,即国家和政治不得不承认失去对国土空间发展的控制。城市和乡村的简单二分从一开始就把区域规划的各种努力联系在一起,现在却早已失去了催化的力量。当乡村的居民都采用城市的生活方式,这种二分还有什么用呢?

△ 《瑞士,一个城市建筑肖像》,Birkhäuser 2005

此时我们抓住这个机会,从建筑学的视角提出,对城市现实的不同观照在空间规划层面的进一步活动中已不可或缺。“城市”必须被重新定义——而这是我们所做的——作为一种地理结构和生活方式。我们发展了五个分区概念来描述国家的城市化程度,事实上,该肖像的元素已经被纳入联邦空间发展办公室的进一步战略规划中。关键在于规划者对瑞士领土的城市化存在着理论认识上的真空。

还有些其他例子说明建筑师如何承担了意想不到的新角色。建筑师在影响复杂的计划方面扮演着重要的近乎专业程度的政治角色:如果没有OMA,欧洲里尔[Eurolille]就不会存在——但也许这是个可以忍受的损失。

—

从水库,铁路到大山

△ Studio Meili Vogt Conzett,“新水库:水力学,能源,景观空间”,2017春季学期

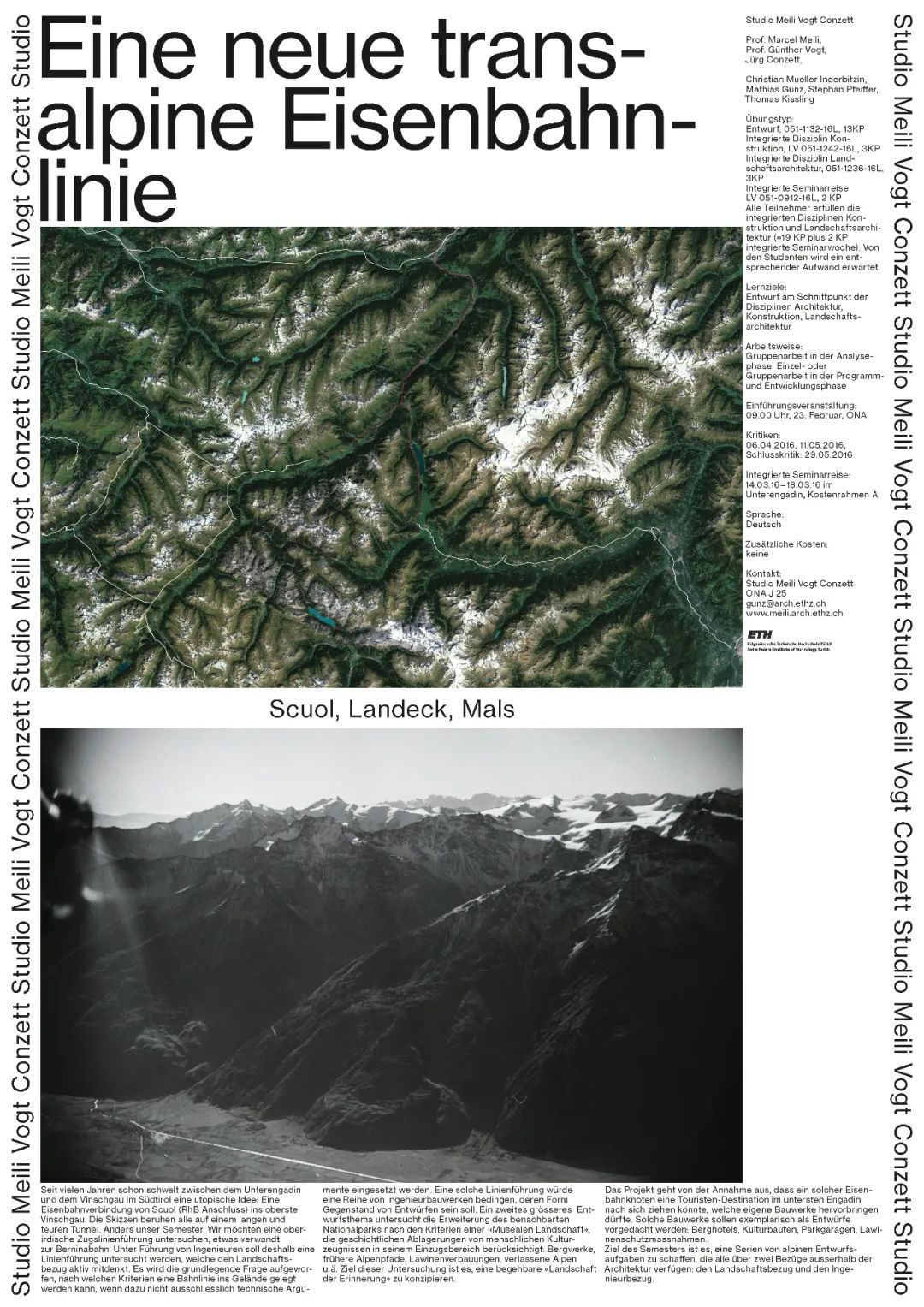

在Studio Meili Vogt Conzett,我们在基础设施和景观领域将目标指向了偏离常规的公开辩论和观点,并致力于解决以下问题:建筑项目能否基于其直观性,引入新的看待景观的集合视野?这一项目的反响十分热烈。过后我将回到这一问题。水库项目是一个政治项目,它在气候变化和冰川融化领域对政府提出挑战。下恩加丁铁路项目有助于进一步阅读瑞士的领土。

△ Studio Meili Vogt Conzett,“一条新的跨阿尔卑斯山铁路线”,2016春季学期

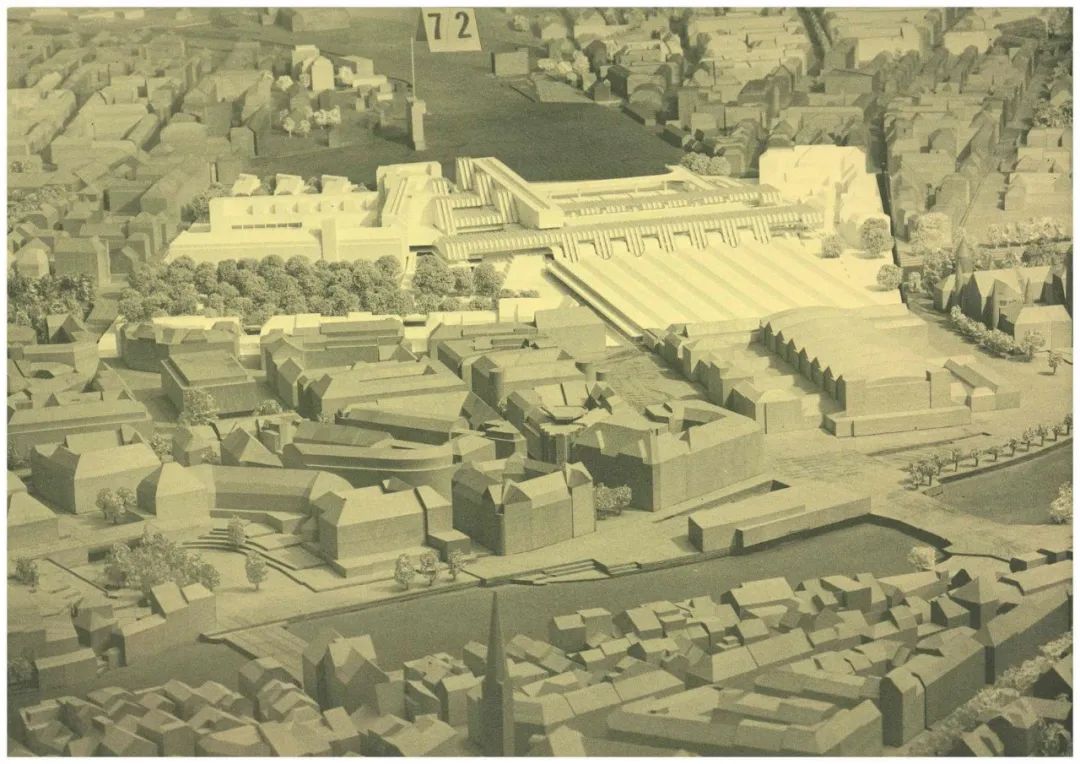

政治化的项目总是给主流[courant normal],给政治进程的机制带来颠簸。它们往往是对可行性的阐述。而在苏黎世,它们更多是些被政治辩论紧咬住的具体项目。最著名案例是建筑师Ralph Bänziger设计的主火车站西南通路,它的实现没有经过公共辩论。

△ Ralph Bänziger,Zürich Hauptbahnhof Südwest,1978 ©Ralph Banziger Architekten

而欧洲大道[Europaallee]正是这场争论的残渣,它龇牙咧嘴的密度显示着自己模棱两可的早期历史。无数国家级的委托研究[Studienauftrag](译注:一种竞赛类型,通常针对城市建设相对不明确的较大型项目)特别明确地表明了建筑师的新角色。首先,这些委托研究显示了最后一些国家仍在积极介入城市建设的薄弱贫瘠的领域;其次,没有其他进程如此清晰地记录了一个在计划领域如此混乱和不知所措的国家。委托研究几乎都是由建筑师对方案创意进行视觉检验的过程。当一个国家,其“力量”只存在于将自己的一筹莫展公示出来从而将某些重要角色指派给建筑师时,这一点尤其明显。毕竟:从根本上说,这些项目的内容是为了弄清楚(随后的具体)委托。

△ KCAP,Europaallee,2004 ©KCAP

最近的例子是围绕新的苏黎世州立医院的争论。这些都只是举例,但它们清楚地表明,目前的实践形式,特别是在城市建设(设计)方面,为建筑学开辟了新的领域,因为其直观性无论如何都会引发公众辩论。

很多时候那些大型项目,它们会优先明确新工程技术的施展空间,特别是木构建筑。工程师建筑的巨大设计潜力之一在Paul Bonatz(1877-1956,德国建筑师)的作品中可见一斑。大型桥梁和水坝的案例也显示了这种潜力。工程师的贡献近看远没我们想象的那么不稳定:与那些习惯倾听与合作的工程师一起,往往能开辟出规模数量惊人的工作领域。而在我们一侧的条件是,为了使合作成功,建筑师必须对工程师的知识结构有较好的了解。遗憾的是这种合作中许多令人振奋的东西仍处于休眠。我认为支撑结构是设计最重要的研究领域之一,我们可以在此获得一种空间。

△ Paul Bonatz,Kohlenbunker,1917

©Landesmuseum Oldenburg

结构设计的释放潜力可以用很多例子来说明。例如ARUP的声誉基于该公司长期从事建筑与结构关联的工作。在瑞士则首先是Jürg Conzett。即便就ARUP来说这其中有些形式主义,但该公司致力于结构工程与建筑设计之间的对话,是值得赞许的。

在构造方面则有两个领域为设计提供了新的可能性,即我提到的新材料和制造工艺。我们越来越多地发现自己处于这样的境况,技术进步挑战我们作为先导者的能力,也就是说,我们被制造商用来测试新技术和材料的可行性。无法隐瞒的是,快速发展的新材料市场也兜售有害废物。尽管如此,还是有些大有前景的创新,如新型玻璃、织物或更多令人振奋的塑料部件。在生产技术方面,数控制造的可能性远未穷尽。而它们也被纳入相当传统的建筑学领域。

这里也有个我们自己的案例:巧克力工厂的设计,它将结构问题与数控生产直接联系了起来。

—

Felchlin巧克力工厂,伊巴赫[Ibach],施维茨[Schwyz]

△ Meili Peter Architekten,Manufaktur Felchlin

©Karin Gauch/Fabien Schwartz

Markus Peter的想法是赋予新建筑一个非常精致的轮廓,使它超出整个商业区:在令人印象深刻的山脉背景下,一个近乎织物帐篷般的轮廓在前景发挥着作用。显然为这种织物设计一个支撑结构是个棘手的任务——它仿佛一个巴洛克礼服的箍筋系统。如此复杂的框架只有在计算机控制的装配中才能想象,因为复杂的(节点)空间角度无法由经典的机器切割生产。

“设计”是个非常美的词,仍将我们的职业与它的传统源头联系起来。可以说现状是,许多活动空间还没被发现,我们职业的未来是由研究者的灵魂和他们的直觉决定的,他们将现代作为一种令人振奋的体验。历史变化总是以阵发的方式展开。所以一直存在着新的任务。

我想再展示一个我们实践中的例子,其唯一显著条件是,这个委托在功能上极其精确。它建立在一个精心设计的功能性音乐要求的系统之上,以今天的情况来看,这种精确程度非比寻常:它专门涉及所谓的泛音民乐[Oberton-Volksmusik],尽管完全不清楚这种音乐如何反映到建筑上。

—

Toggenburg音乐之家

△ Meili Peter Architekten,Klanghaus Toggenburg

©Meili Peter Architekten

基本上我们除了像Hugo Häring(1882-1958,德国建筑师)曾在他的农场项目中对待奶牛一样认真对待功能需求外,没有做其他事情。而我们完全从这种使用结构中发展出了实验的领域。事实上正是我们的建议诱使客户重新发现了他们的声音文化。项目发起人并不清楚他的委托是什么;可以说我们为他隐藏的欲望提供了形式。在此情况下,发明我们的使命意味着将乐器制作分解为空间和实体并作为建筑的组成部分,即赋予声音以形式。在建造音乐之家时,我们也乐于使用数控的细木工机,因为复杂的几何形状是传统木工几乎无法处理的。

两者我都已强调过。两者都与学科组织或我们工作的学科边界有关。一个学科是景观设计,另一个领域是与工程师的创造性合作。对建筑师而言,这两个领域仍隐藏着巨大的储备。

—

Studio Meili Vogt Conzett

Studio Meili Vogt Conzett工作室——正如我提到的——在过去的两年里,通过将这两个领域联系起来,致力于解决这些问题。出发点是让工程师的作品接受建筑或景观标准是否有意义。我们以阿尔卑斯山的铁路建设和在阿尔卑斯山景观中插入保留冰川水的水库,作为测试案例。

因此现状是,我们的实践领域正在被蚕食,并被抛向了职业身份的问题。让我说清楚些:专业领域的变革有必要让我们的工作更具探索性。这就是我所说的核心,建筑师最重要的实践挑战,是在专业的既定条件下建立新的独立行动领域,或从委托中争取到它们。

我们必须学会介入与空间有关的一切。且像人类学家一样,我们必须对人们的生活方式感兴趣,因为建筑的机会就隐藏在这些生活实践中。

因此我认为,“现状”提出的问题与其说是风格和形式,不如说是我们是否能成功从环境中迸发新的有创造力的行动空间和新的专业形象。我相信在此问题上,摆在我们面前的问题比已经解决的多得多。

我的结论相反也意味着,“现状”更有可能是由设计的程序而非形式问题决定的。但即使在新情况下,建筑(学)仍然存在,不会消亡。

本文由作者授权发布,文图版权均归原作者及来源机构所有。欢迎转发,禁止以有方编辑版本转载。

上一篇:SDK熊本大厦:飘在立面上的“风帆” / 日建设计

下一篇:杭州Metal Hands 铁手咖啡制造局 / 大观建筑设计