当张永和来到“世界最高音乐厅”,以“设计体验”为题娓娓道来非常建筑项目背后的故事,这样的两小时本身,即是一场难忘的体验。

9月6日,美国建筑师协会院士,非常建筑创始人、主持建筑师张永和来到深圳湾1号·云颂音乐厅,带来第二场“湾TALK”讲座。讲座由深圳湾1号·湾汇主办,有方承办,是继胡如珊《整体设计》之后,湾汇为深圳设计师群体带来的第二场大师讲堂。

讲座开始于一个疑问句:我们设计什么?建筑师可以设计形象,设计建筑的外形、立面;可以设计空间,从室外院落到室内楼梯间;可以设计结构,并让结构成为建筑表达有机的一部分。而本次,张永和聚焦于使用者的“体验感”。

“建筑永远只能发出一个邀请,不能强迫,但体验仍是可以设计的东西”“在丰富人生活方式的层面,建筑学是一个拥有极大潜力但仍未被很好开发的领域”……从视觉、时空、生活,到城市、教育、骑行,本文于讲座中选取了6种体验,带你走进张永和的设计风格。全场视频与讲座实录,将于后期发布。

我们前年在上海城市空间艺术季做了一个项目叫“寻找马列维奇”,在工业遗存建筑里向普通大众分享抽象画艺术。我个人很喜欢工业遗存建筑这种感觉的空间,但是如何让普通大众也能感受到它的魅力,是我们要思考的事情。

我们设计了一系列形状不一的取景器,让大众通过这些取景器设定好的角度去观察、感受,看见我们专心布置好的一系列场景,比如和柱子转角线刚好重叠的十字架、漏斗、观察者自己的头顶、两幅被并置在一起的马列维奇画作,等等。

但我们发现,观众也有另外的玩耍方式,比如把取景器跟自己现在的兴趣,也就是自拍,结合在一起。像下面这张照片有4个人在场:左右两个,对面的头像是这两人的,身体却是另外一个人;还有第4个人,就是拍下这张照片的人。观众们在这些场景里都玩得很开心。

当然也有些地方设计得比较“失败”,比如下图中夫妇两人玩得倒是开心,孩子看起来却很无聊,我们要是在设计时想到了孩子(这个高度的人群),就会在下面再给取景器开一个洞了。

这些都说明,设计体验与人本质的需要是挂钩的。我们可能没想到自拍,也可能没想到孩子,下次再做,我们就会设计得更好。

我们在乌镇为画家吴大羽做了一个美术馆。吴大羽是中国第一个抽象画家,他画画都是给自己看的,从未想过取悦任何人,所以画上都没有签名。要说我多喜欢他的画呢,真不敢说,但我被他的工作状态深深打动。所以当时赢下这个项目,我是很激动的。

吴大羽也写诗,《金刚》这首诗跟他后面信佛有关;但我在诗里没读出来佛,反而读到的全都是建筑。他在谈影子与形体、时间与空间的关系,在复杂的关系里搭建起来的正是一种建筑体验。于是我开始有了想法:能不能在建筑里体现出诗里对人在空间中活动的描述?

金刚

吴大羽

影子想骗过形体

时间在嘲笑空间

我没声又没踪影

出入光阴的黑暗

下图是九曲桥,多增加一折就多增加一些人在上面行走的时间。本来能20步过的桥,在九曲桥上可能要花60步,那么时间也被拉长3倍,整个时空感都被拉开。在宽度一定的河上,通过直线与曲线的桥抵达对岸的时间不一样。因此我们知道,时间也是可以被设计的。

于是我们在吴大羽美术馆里想要做的,就是把人最终搞糊涂(全场笑)。通过夸张的空间透视、设定好的参观路径等方式,我们希望在不太大的一块地方里,让观众一边看着吴大羽的抽象画,一边走在建筑里,但不知道空间有多大,时间有多长。

我们总是要设计生活经验的,因为我们要设计住宅。

这座宅子的图我在1992年就画好了,建筑却在20多年后才建起来。它叫垂直玻璃宅,走在外头想不到这是个玻璃宅,看上去像是地铁的通风塔。

以往建造在乡野的玻璃宅都是很通透的,跟自然环境亲密接触,像密斯的范斯沃斯住宅、约翰逊的玻璃住宅等等。但身处都市的玻璃宅,要考虑城市里生活的私密性。我在设计这座宅子时还想象了一下,除了自己以外还有谁会想住进去?我就想到一位潜在业主——三世纪“竹林七贤”里经济情况最差的刘伶:他在外穿一件袍子,回家就把袍子脱了,赤裸裸地生活。有人不知道他的情况,到他家去看见这幅景象,就问他原因;刘伶回答:天地是我的建筑,房子是我的衣服,我为什么要穿衣服,你刚才不就是从我的裤头里进来的吗?

以上的场景都是我想象的,但刘伶说的这句话是真的。(原句:我以天地为栋宇,屋室为裈衣,诸君何为入我裈中?)

简单来说,就是人的生活可能有精神性的一面。这精神的一面,能看天能看地,我们也像照X光一样得以看见家居生活的断面。可能垂直玻璃宅并不适合长住,更适合体验,住几天,住一个礼拜;本来之所以设计,也是想到设计师、艺术家来上海短暂拜访时可以入住。

我知道住宅设计有市场的需求,也有普通人的生活需求,但我还是不能接受所有的住宅都被总结成三室两厅。那只是其中一种可能。你去超市买洗发水,货架上的选择多到惊人,而为何房地产提供给我们的产品选择却少得可怜?不管你有没有孩子,是否是三代同堂,给你的选择都是三室两厅。

我认为,在为人提供生活方式的层面,建筑学是一个拥有极大潜力但仍未被很好开发的领域。我们比较幸运,得以与开发商合作设计这些住宅。玻璃宅的设计可能并不完美,但希望它的实验性,可以启发大家想象出住宅的更多可能。

扩大到城市尺度,我们有这么一个案例,湘西的吉首美术馆。

第一个问题是选地,选在城外还是市中心?如果想要有更多人接触到美术,美术馆就得盖在市中心。吉首市中心有条河叫万溶江,我们就说能不能把美术馆就盖在河上,在原有的一道铁索桥的边上。这事儿定得倒快,后头全是麻烦,拆迁、转移、应对双重规范等工作,比想象中复杂太多。

但美术馆盖起来后看,就真的像插在了老城中。对我们来说,能够让老百姓近距离接触艺术;从建筑角度来说,跟老建筑肌理有很好的结合。现在周围都是纪念品商店、餐馆、民宿,而我们的美术馆与这些似乎比较商业的肌理是很搭配的,来湘西旅行,需要这些功能。

在万溶江上本也有风雨桥这种形式,美术馆借鉴这种形式做了这样一个结构:上面是混凝土桥,作为展室;下面是钢桥,行人通行可用。考虑到50年一遇的洪水高度,做钢桥可以把上流冲下来的树枝截断。最后就是一个钢桥抱着混凝土桥,两边有桥头堡的形式。

步行钢桥上设置了座位,希望有人可以去下棋;头顶上开了两个大天窗,哪天躲雨的时候,人抬抬头就可以“进”到美术馆里了。一方面,建筑只能邀请、不能强迫他人入内;另一方面,艺术也要与生活结合才能让老百姓有更多机会去了解。

现在美术馆开始策第一个展了,我也开始有了更多想象。不仅希望老百姓能多接触艺术,也希望原来的“钉子户”——守在美术馆入口的这处家宅里的人,在吉首能出最多的艺术家(笑)。

下面讲的一个,乍一看跟前面的类型可能不太一样,但本质是一样的。我们有机会在杭州良渚为中国美术学院设计一个校园,而实际上,在建筑之外,设计校园更是为了许多个体人生里那四五年特定的求学段落。因为我教过书,国美就说,“能不能帮我们把教育体系一块儿设计设计”,我说“好啊”。而我对教育体系的理解的所有基础,几乎就是爱因斯坦的这句话:“我学习的唯一障碍,就是我的教育。”(The only thing that interferes with my learning is my education.)

暂且不谈今日的教育体系,我认为,今天典型的校园设计,肯定对人的思想有比较大的消极作用。这些建筑都像沈阳故宫,都有轴线,最顶上还是像供着一个什么。一个在沈阳故宫一般的校园里念过书的人,怎么可能对现代、当代的空间有所理解呢?那么我们能不能改一改?这“改”本质上不是为了改空间,而是觉得今天的教育体制已不适合当下的需要了。

因为美院是一个美术学科为基础的综合大学,所以我们设计的教育体系把美术里特别重要的一个传统,“动手”,强调出来——不管是绘画、雕塑、还是现在使用计算机,一定都是把自己想象的东西做出来。然后把这个“动手”变成研究,手脑并用,再与其他学科结合……而当回到宿舍,并不就意味着学习的停止,学生可以组织自己的兴趣社,学校提供学分,等等。

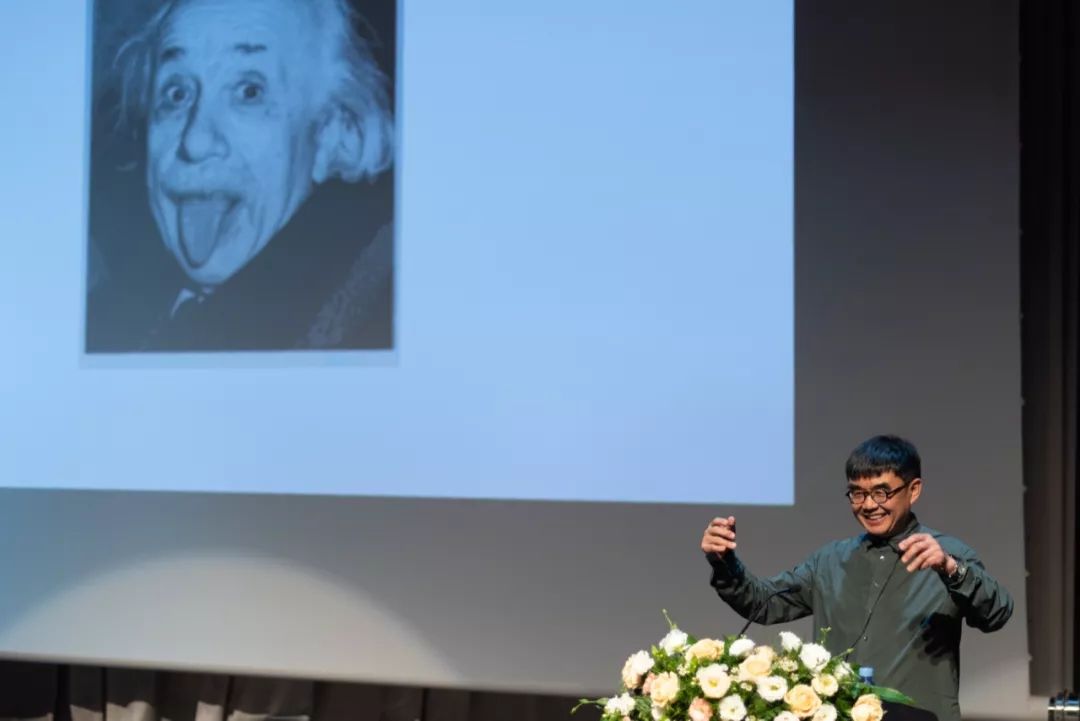

我们觉得这样的学校,将不再是象牙塔,这种模式也能引导至更亲密的关系。尽管实施过程中有部分的妥协,比如我原本想把学院、系,都取消,但最后学院还是被保留了下来。我们还为这校园设计了下面这样的制服,这跟在工坊里工作有关系,就类似围裙发展成袍子;还想象了一下校园里学生们的移动方式。

如此种种,我们实际是在想象一种非常不同的学习加生活体验。有更多交流、碰撞的机会,使学生能设计自己想受到的那种教育。整个学校就好似一个绵延的工坊,学生就住在上面,中午困了上楼打个盹就可以,也可以随时再回工坊工作。这也打破了目前校园里将生活区和学习区切分开的传统。

明年9月1号,校园一期就将开始使用。

1980年代初,我在中美两地都看到了很多与自行车相关的有趣画面;于是1982年做学生的时候就想,能不能有一种自行车公寓,里面住的都是自行车爱好者,门一打开就能串来串去,在一起玩儿。

后来在1996年刚回国时,设计了席殊书屋,把自行车的轮子和书架组合成了“书车”。书车可以旋转,在空间上也有些重组的意思。室内书车的轴也是支撑着楼上夹层的柱子。

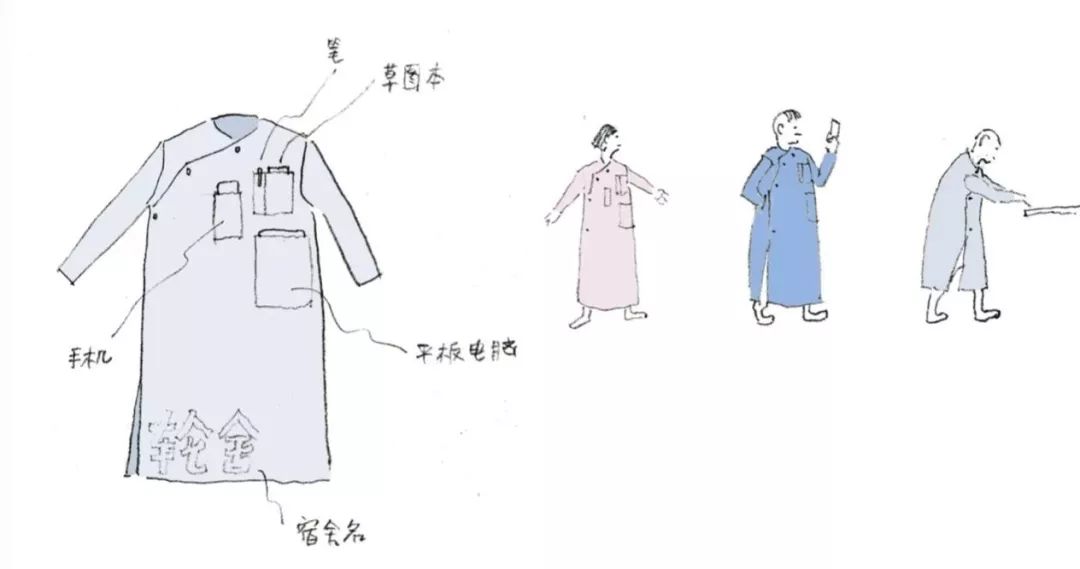

设计自行车住宅这个念头,一直没有被完全放下。去年在厦门又有一个机会,一个业主想在水边上做商业,并和体育结合。他对跑酷很感兴趣,而我们就说“跑酷很好呀,但要不要也骑个车?”(笑)。后来聊聊就觉得自行车这事儿好像更有意思。当时,厦门正在建中国第一条高架的自行车路;而等我们的基本方案比较清楚的时候,厦门已推出一个覆盖全市的高架自行车网络,其中有一条线就是沿着我们这地块的红线走的。我们就跟业主和规划部门协调,在这交汇处拐一个大胆的弯,把高架自行车路引进、变成我们这房子的二层入口,连系起来。

我们不认为自己设计了独特的建筑,而是希望厦门能出现更多的类似这种方便自行车进出的房子,不管内容是公共的,文化的,或是商业的。现在,骑行已成了厦门的一张名片,我们就想把这名片做在屋顶上,也借此把许多设备藏进去。

“今天这个题目,是把我这些年作为建筑师的一些事儿总结了一下。” 讲座尾声,借《竹林七贤》舞美、餐具“葫芦”、“我爱瑜伽”系列家具以及服装设计等作品,张永和将自己对剧场、饮食、坐憩、穿着体验的考量,一一展开。与其说这是一种“跨界”,对不拘泥于建筑内外之区分的张永和而言,这更像是在建筑师思维中对种种好奇的尝试,以建筑师对材料、制作的浓厚兴趣为根基。

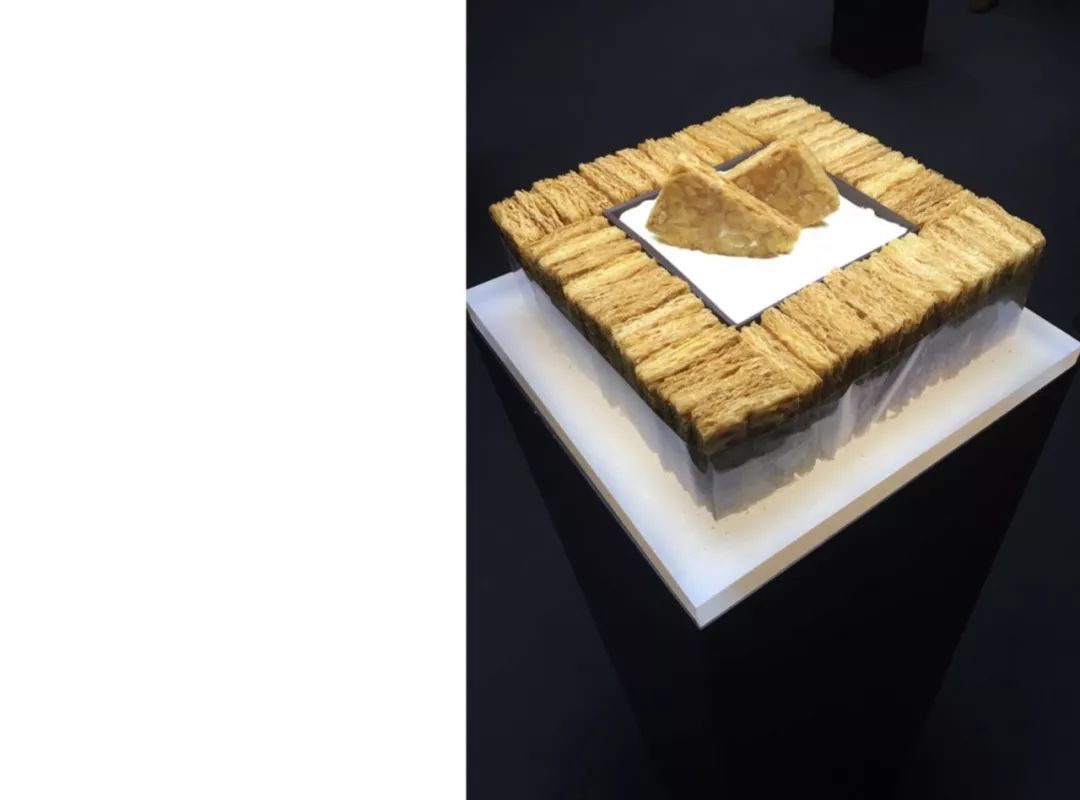

案例中让人印象格外深刻的一个,是张永和设计的一款颠覆了传统拿破仑形制的蛋糕,“Mille-feuille重组”:

张永和说,“讲到这儿大家可能感觉到了,我从来不会拒绝别人,人家找我设计什么,我都会冲上去说’好!’。我答应廿一客的老板设计蛋糕,不是因为我会做饭,而是因为我挺会吃蛋糕的。其中有两种是我的最爱,一个就是这拿破仑。从前,我一直觉得传统的拿破仑有两个深深的遗憾:一是若出炉后没有及时吃掉,夹层奶油中的水分渗入了酥皮,酥皮就不好了;二是拿破仑没法分,一切就散。那建筑师就得把这两个遗憾解决。于是画设计图,先解决防水问题,用巧克力做个‘游泳池’,奶油放中间;分成小块的酥皮围放在外圈,吃的时候就抽一块蘸上中间的奶油,丰俭由人。于此我没有设计味道,因为我不会,我是建筑师。但我设计的是吃法。”

在张永和的理解中,建筑师设计的不应是一个个给人看的物体。使用的方法,使用的愉悦,使用的过程是不是令人享受,都是建筑师工作的一部分。而在今天这个市场加媒体的世界,人们对很多问题的理解都在改变;未来更为珍贵的,可能反而是纯粹的东西。

当听众用两小时领略完非常建筑的衣、食、住、行种种作品,结束讲座的,是另一个疑问句:你还没设计过什么?张永和说,“比较熟悉我的工作的人就会老问我,你还想设计个什么?对于这个答案,我的态度是非常开放的:我们随时准备设计任何东西。“

本文版权归有方所有,图片由非常建筑提供,版权均归原作者所有。禁止以有方编辑版本转载。

上一篇:海沛儿童创想乐园:关于“宇宙”与“山峦”的童年遐想 / 谱空间

下一篇:建筑地图51 | 慕尼黑之心