如果你也着迷于“聚落”一词及其背后庞杂的文化现象,这篇文章不可错过。自2008年至今,作者李喆与搭档刘晶共同调查了逾150座传统聚落,以世界范围为视点,通过比较的方式认知聚落中“不可视的存在”。持续的研究使对聚落的认知成为一种不断“穿越”的过程,穿越散落的世界、穿越“真实”的存在、穿越现实的幻想......今日他们邀你一同“到聚落中去”,到这对话中来。

聚落是我穿越现实的未来

——比较视角下的世界聚落研究

文 李喆

聚落是人类聚居和生活的场所,它记录了居住者生活所呈现的基本状态。在以世界范围为视野的居住研究中,英国建筑历史学家保罗·奥利弗(Paul Oliver)的著作Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World以百科全书的形式记录了世界范围内住宅的生活样态,而日本建筑家原広司(Hiroshi Hara)则以百则启示的方式,在《集落の教え100》中记录了世界范围内居住群体的构思能力。两位研究者的记录视点呈现出关于聚落理解的不同侧面:如果把聚落理解为定居点,那么聚落可以说是住宅的集合;如果把聚落理解为居住者的存在方式,那么聚落则可以说是观念的共识。

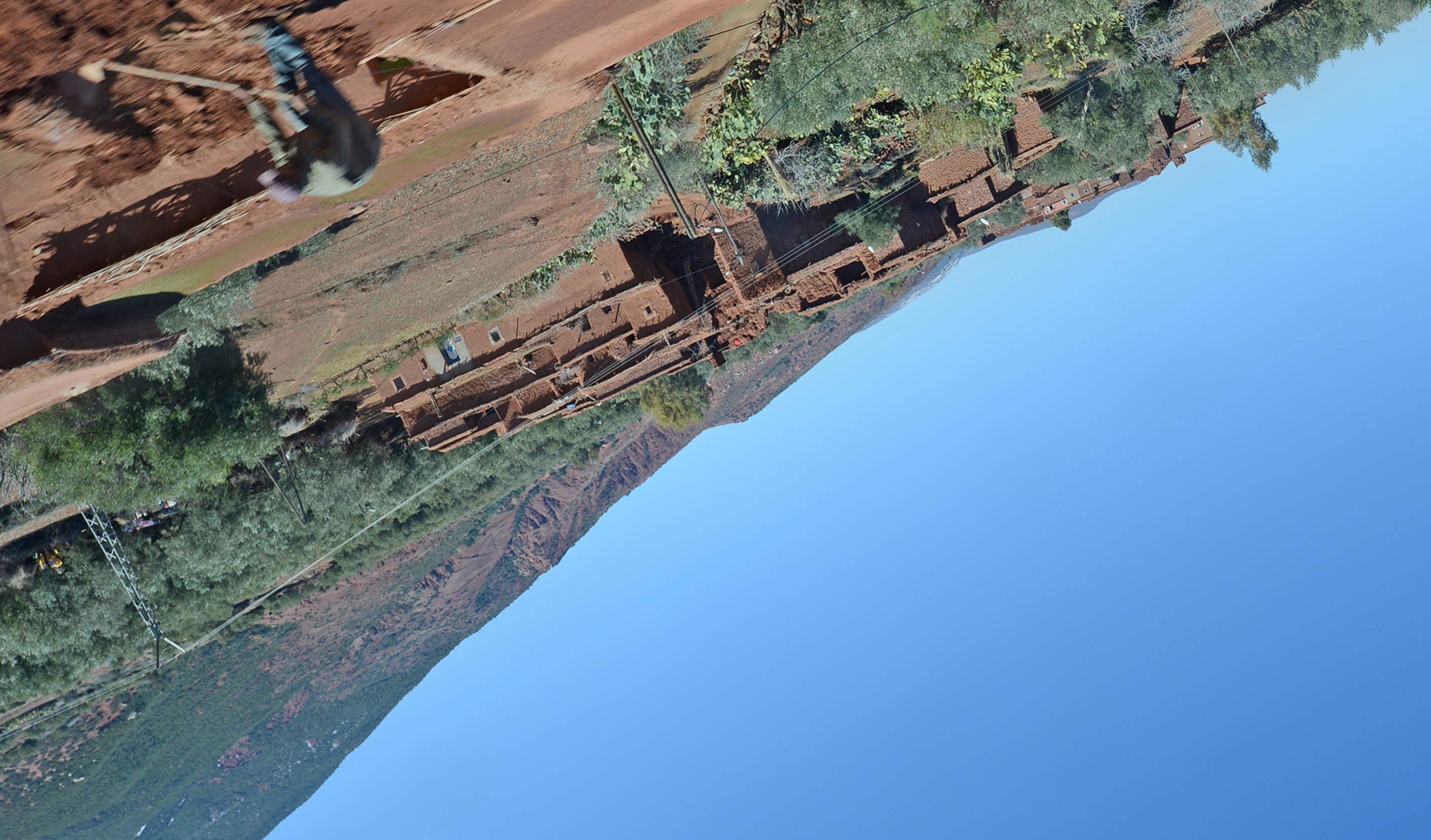

无论认知聚落的视点如何,对于聚落的理解首先是从不断的现场调查开始的;而随着调查数量及范围的拓展,调查者认知聚落的界面会在反复波动中逐渐形成。“到聚落中去”是调查者与聚落建立连接的根底,2008年我与刘晶在北京大学王昀老师的指导下参与了湖北恩施地区的聚落调查,这次调查成为我们聚落研究的起点,并在之后超过十年的时间中牵引着我们在设计工作之外,对超过150座聚落进行了探访。作为世界聚落的独立研究者,我们以尽可能广泛的聚落为研究对象,以比较的方式探讨丰富的聚落样态;但客观条件的限制使得我们对每一座聚落的调查缺乏长时间的体验,因此存在着博而浅、缺乏深度的危险。

在持续的聚落研究中,我们认为对聚落的认知就是一种不断“穿越”的过程,调查者通过“穿越”逐步建立起聚落在其头脑中的“尺度与秩序”。“尺度与秩序”的建立,是通过调查者在现实中的行走来完成的,但行走不等于“穿越”,“穿越”是调查者从现实进入居住者所持有的居住观念的过程,是进入聚落中不可视世界的空间幻想。

穿越散落的世界

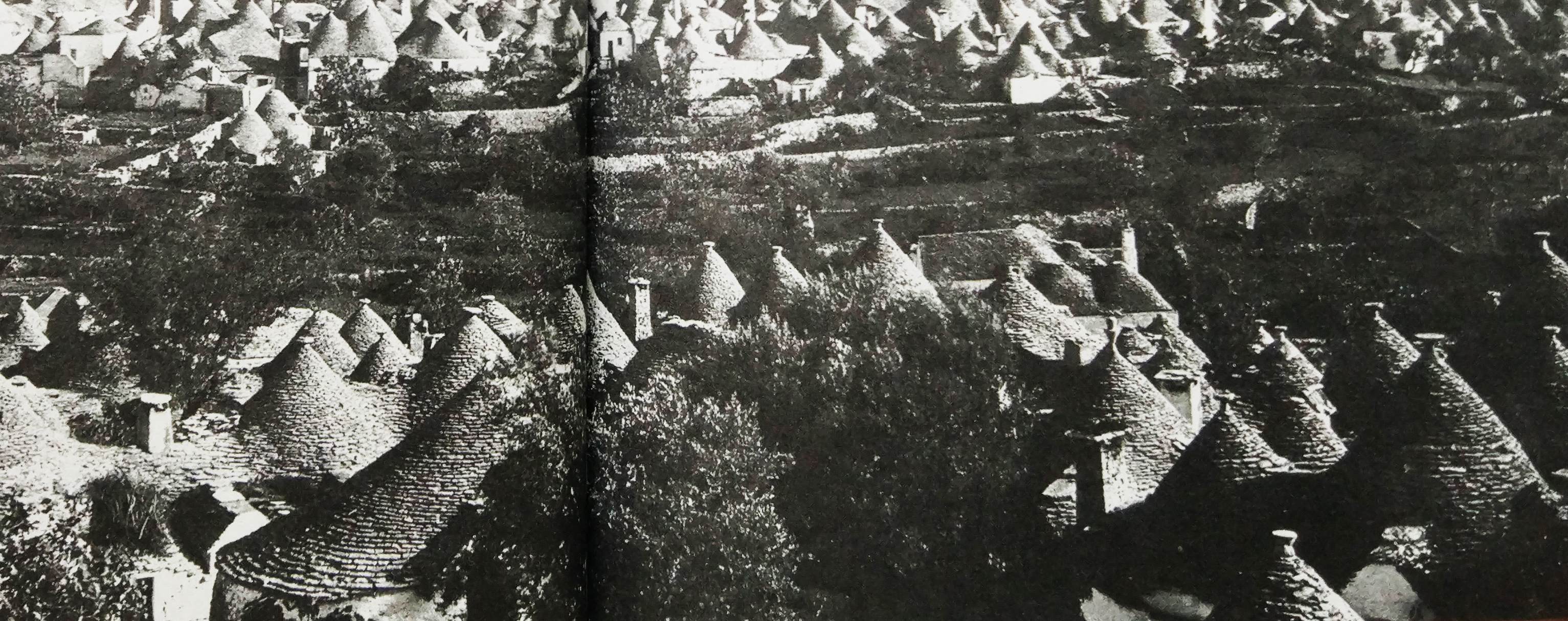

1964年,伯纳德·鲁道夫斯基(Bernard Rudofsky)在纽约举办了“Architecture Without Architects”展,展览以照片为内容展示了世界范围内被长期忽视的人类住宅。与此次展览所传达的立场与意义相比,我更关注展览本身的内容呈现。在展后出版的同名书籍中可以看到,展览中的影像是以黑白照片的方式展出,这种时代技术的结果却偶然地成为了我们现今对聚落认知的一种视点。黑白照片在抹去材质、色彩的同时,也在一定程度上去除了住宅所在地区的地理人文特征,使得观看者能够更明确地读取照片中住宅与环境的“形状”,从而在“形状”的界面中建立起比较的可能。例如书中记录的土耳其戈雷梅的火山地貌中的住宅,与意大利南部的特鲁利尖顶农舍都表现出相似的圆锥形体量;而几内亚和越南的居住者在搬家时所传达的人与屋顶的关系,也可以说是相同的。这些黑白照片中的“形状”正在串联世界不同地区的人类住宅,这种串联并非指出地球不同地区住宅的差异,而是连接起它们的共同特征。

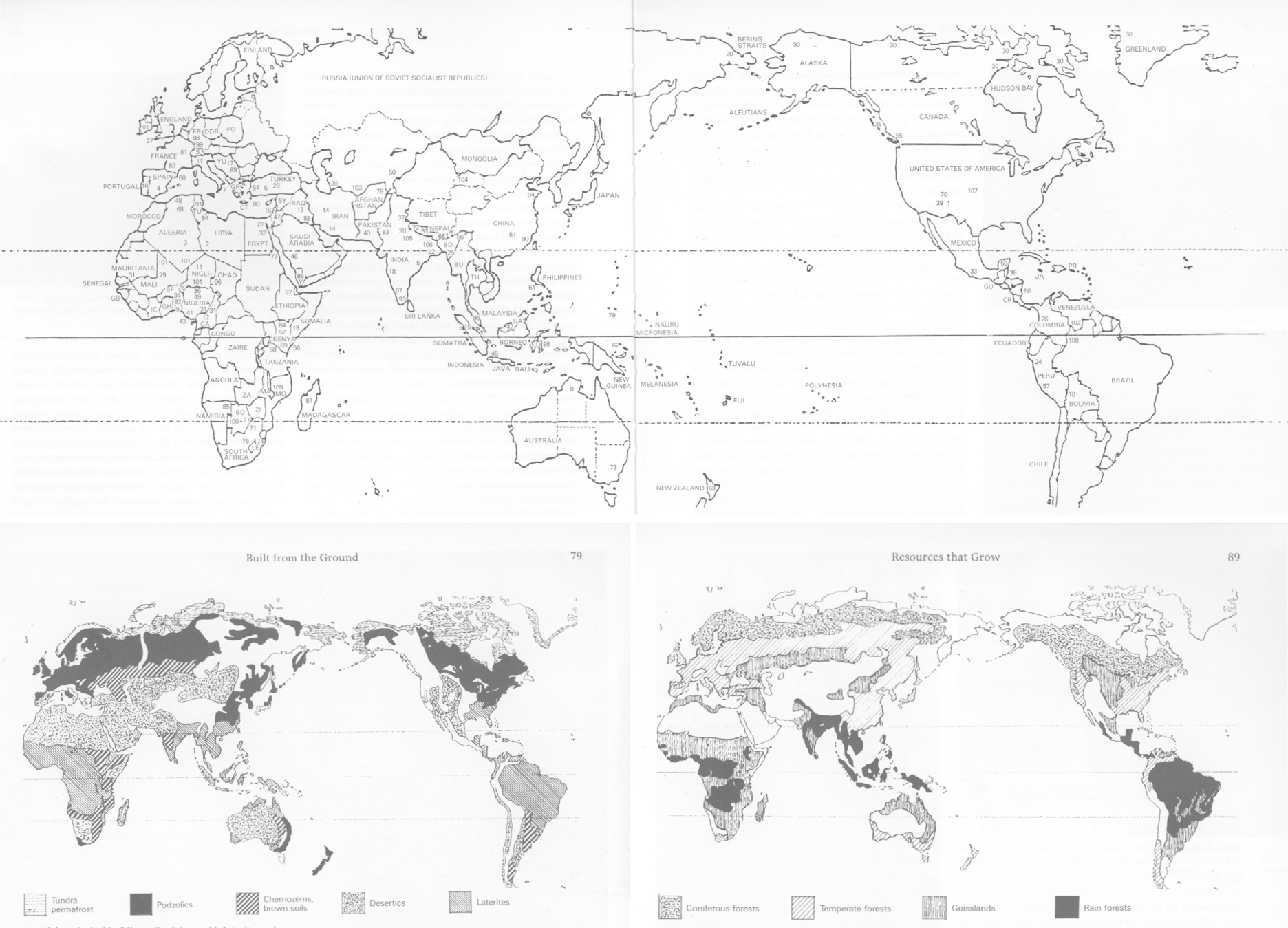

《没有建筑师的建筑》这本书使我意识到,人类的居住观念是可以穿越其所在的地理、行政、民族的版图界线的,并分散地存在于地理信息所构成的“世界尺度”之中。然而,仅仅以书中照片作为认知的窗口,很可能是一种偶然的重合——随着我的调查数量及范围的不断增加、扩大,这种重合在我头脑中也不断涌现:书中捷克摩拉维亚古城连续的立面与梅州茶山村中住宅山墙立面的比较,是通过我的头脑所建立的阅读与调查之间的“形状”连接;而在山西朔州住宅中的空间体验,能使我们直接“穿越”到伊朗等中东地区。这时候,我逐渐意识到“传统”并非地域性或民族性的,而是一种世界性的概念。

如果存在一幅关于聚落的世界地图,我想它可以不是以国家、民族、地质、林木等信息的区块形式分布于地球之上,而是以一种细分化的粒子存在。而连接这些粒子的,则是人们头脑中共同的观念。今日,传统聚落的大规模消失或变异,是居住者所持有的共同观念发生变化的结果:既有的共同观念正在不断地分裂,并不断产生新的观念群体或个体。如果一个人能够以自由状态存在,那他就是组成世界聚落的最小粒子。个人尺度的最小粒子是人类群体观念不断细分化的结果,是一种面对未来的指向;而在现实中,这种个人尺度的粒子却并不是仅存在于未来。在我们参与的恩施黄柏村调查中曾发现一种可移动住宅,住宅是依据使用者个人尺度建造的竹蓬,其用途是使用者在远离村子庇护的生产过程中使用。我们可将远离群体存在的居住者视作与村子切断关系的自由观念个体,也就是世界聚落的基本粒子。黄柏村居住者在特殊的生产时期下的粒子表现,也可以看作是未来人类观念细分的结果。值得注意的是,物理世界的位置分散并不等同于未来观念的个体化,信息平台所建立的非物理界面,正在重新连接起散落在地球上的亿万观念粒子,并不断形成物理距离分散但观念重合的群体,也许那就是存在于幻想中的“未来聚落”吧。

穿越“真实”的存在

“形状”是事物的一种存在或表现形式,而这种形式可以与不同的观念相关联,在相同“形状”中的居住者也可能持有完全相反的居住观念。当照片的关联性带我们脱离地面、跨越地球的时候,认知聚落的世界视点就已经出现,而展开这一视点的唯一方式就是“到聚落中去”,这是我们重新发现偶然与必然的重要窗口——当我们身处于聚落当中,所面对的是图片信息难以完全传递的“真实”。我们这里所讨论的“真实”,是在相似的聚落“形状”下聚落内部丰富的内容。

“到聚落中去”使我们得以着陆“地面”。我们对地面的理解,是一种相对的位置关系。我们对房屋建筑的高度理解,往往以用地所在的地理位置作为参考面,这也意味着建筑失去了世界视角下的海拔高度。三门峡地区的地坑住宅是讨论“地面”的典型实例,其特征是人们在黄土地面直接下挖方形竖穴,并以竖穴作为下沉庭院向四面挖凿横向拱形窑洞的居住形式。在这一地区的地坑聚落中,通常被我们视作参照面的“地面”,被居住者以方坑的形式“打开”,这种“打开”是对日常地面概念的突破,其原因可能在于抵挡风沙的风土因素。在竖穴内部四周的窑洞,实际上是在自然地面之下的空间;这时,通过居住方式的转化,方穴四周的自然地面变为通常意义的屋面,这是由于居住者需要在雨后定期平整维护通常的“地面”,而对于“地面”的维护表征了它在居住者的观念中,已经成为“真实”的屋顶。

与地坑院竖穴的居住方式类似的,是在北非突尼斯的圆形竖穴,而接近其方坑“形状”的聚落,则多有存在于西藏、青海、伊朗等地区。以伊朗沙漠地区的村落为例,哈萨纳克是一座在屋顶平面中存在大量方形竖穴的村落,其外部封闭的墙体所呈现的内向性格并没有随着外来者的进入而结束,狭窄而封闭的内部道路延续进整个村落内部。进入一户住宅,外来者可以顺着内部庭院中的楼梯一直走上屋顶,随之而来的则是类似地面的平坦世界。在村内房屋的顶部,各户的平屋面完全相连,形成了一片由屋顶组成的“新的地面”,这也解答了村内地面层内街缺失公共活动区域的原因。

对于居住者而言,哈萨纳克的屋顶实际上就是他们观念中的真实“地面”,是内部相互交流的界面;但这一界面在外来者的观念中则只是建筑的屋顶,其“地面”的存在是虚假的。在地区视角的实例中,“真实”地面实际上是居住者基于自身界面的一种理解;这与我们通常所理解的“地面”有所不同,聚落的地面可能是与外来者相关联的现实地表,也可能是与居住者观念相关联的观念界面,是这两种不同的理解方式引发了我们以上对于聚落中“真实”的讨论,并牵引我们重新建立“真实”在现实与幻想中的位置。

穿越现实的幻想

聚落的“真实”不是一种绝对的存在,调查者所直面的聚落现实也不是绝对的“真实”。聚落作为定居点,是居住者持有的居住观念的可视化结果,而不可视的观念在居住者中一代代传递下不断的沉积,成为族群的一种“基因”。不可视的“基因”主导了聚落内部的关系与秩序,也就是居住者最基本的存在方式,这些存在方式可能与特定的环境、气候相连接,也可能并不相关。

人们往往用“风土人情”来解释不同地区、不同族群的聚落所表现出的差异。这种将“风土”与“人情”前后排列的方式,往往容易使人产生一种误解,认为是“风土”产生了人情的理解。“风土”一词代表了地区特有的自然环境,包含土地、山川、气候、物产等因素,这些因素有着地区性的强大力量,但并不足以改变“人情”的指向。这在关于移民的人类学研究中就早已证实,居住者的“人情”也就是观念,是不随居住地的迁徙而变动的。“风土”与“人情”的分歧,可以看做是不同视野下的认知:如果以点式的观察为依据,那么很容易得到关于“风土”的导向;但如果把观察的点不断累积,当点不断变成线、面的时候,我们的视野就会随之变化,关于“人情”的导向就会不断上浮。当然,这里所强调的“人情”论并不是要否定“风土”力量的存在,对于特定的地区,居住者所使用的材料、所需要应对的现实问题都是“风土”所决定的。在同一“风土”环境中,不同群体是可以产生完全不同的聚落样态的——这就是“风土”概念下的差异,而决定这一差异的则是居住者世代传递的“基因”。

基因是遗传学上的概念,在这里我希望借用这个词语来表达一种不受到地理区域的制约,而只在特定居住群体中传递的观念共识。在我们的调查中,聚落的色彩是最容易识别的特征之一,而这里所说的色彩并非指房屋材料所呈现的物的原本颜色,而是指一种不以房屋的使用为目的粉饰色彩。这种色彩所呈现的不是房屋材料的感观,而是居住者的观念,一种基因的可视化操作。

在世界各地都存在着诸多以色彩命名的城市与村落,“红色、粉色、白色、蓝色”是称呼这些聚落的名号,一切都似乎随着色彩而变得简单,被单一色彩包裹的聚落更像是一种梦境的呈现,一种超越现实的幻想。在甘孜色达的五明佛学院中,僧舍遍布整个山谷,如果从材料上仔细观察,不同时期的僧舍用材并不相同,但它们却全部被一种红色的涂料所覆盖,在这里关于红色的宗教幻想被僧侣们代代守护,并沉淀在聚落之中,使整个山谷成为一片属于藏族红教的幻想圣地。与色达始终传递的红色幻想相比,摩洛哥的蓝色之城舍夫沙万则是随着不同居住者而改变的,相传是上世纪30年代随着犹太人的迁入,蓝色也随之像病毒一样覆盖了整个城市。如果一定要把居住者的幻想可视化,那么涂料色彩一定是最为直接的方式;色彩不但可以随着时间慢慢沉积,也可以随着迁徙在不同居住样态间转移、传播,并使居住者可以在世界任何地方脱离地区条件,保持世界范围的族群的幻想。

聚落与未来

“所有的建筑都是住宅,而所有的住宅不都是建筑。”因为建筑只是人们居住的方式之一,洞穴、帐篷都是人们可能的居住方式但并非建筑;同理,所有的定居点都是聚落,但不是所有的聚落都是定居点。聚落作为人的共同观念与幻想的集合,已经存在于信息空间所构筑的社群当中,也就是聚落已经可以与居住功能相分离,成为不可视(非住宅、非定居点)的存在。与不可视聚落相比,传统聚落与住宅也是成员所持观念的可视化结果,并通过基因不断传递;在聚落调查中,我们所调查的可视化的聚落是指向过去与当下的,而聚落中不可视的部分是指向未来的,是聚落成员的未来幻想。

本文前后多次提到“到聚落中去”这个概念,强调了调查的重要性。我认为资料搜集是对于聚落可视化部分的认知,而对于不可视部分的阅读,则一定需要现场调查才有可能认知。能够使更多的朋友对聚落产生兴趣并亲身“到聚落中去”,才是我尝试系列聚落讨论的原因。如果以聚落中不可视的观念与幻想的位面认知聚落的话,那么传统聚落的集聚就是居住者持有的共同观念与共同幻想的可视化结果;当下非传统聚落的集聚仅是居住者的物理位置重合的结果;未来聚落的集聚是浮于土地之上的、超越现实边界的幻想。我们调查传统聚落的目的不是解读居住者解决现实问题(可视化部分)的智慧,而是穿越幻想看见未来。

作者简介

李喆,世界聚落独立研究者、San Architects主持建筑师。

先后师承于王昀、崔愷,自2008年以来与刘晶共同调查了150座以上的传统聚落,并以世界范围为视点,通过比较的方式认知聚落中不可视的存在,这些认知在研究之外同时牵引着San Architects在设计中将现实中不可视的风景变为有着未来指向的建筑实践。

版权声明:本文由作者李喆授权有方发布,欢迎转发,禁止以有方编辑版本转载。

投稿邮箱:media@archiposition.com

上一篇:拥台湾最长骑楼走廊:土城运动中心 / Q-LAB

下一篇:走进妹岛和世新作:大阪艺术大学艺术科学系馆