引言

阿尔伯蒂也许是最早系统化建立装饰理论框架的西方建筑理论家,他的十书《论建筑》中,有四书都在研究装饰。阿尔伯蒂几乎一步到位的定义了装饰以及装饰的特征和意义,此后的数百年里,甚至在路易斯·沙利文的装饰理论里,这些定义都从未被撼动过。今天的建筑师要想重新拾起对装饰的讨论,如不从阿尔伯蒂开始,则似无他法。

有方专栏 | 翼见02

装饰的发现——阿尔伯蒂的二分法

文 | 张翼

二分法中的装饰

在《装饰与秩序》一文中,讨论了阿尔伯蒂关于“美”与“装饰”的思辨:“装饰”就是对在建筑的物质操作中所损耗的那部分“美”的补足,也就是对“未及之美”的实现。由于这种补足的行为是在美学理想与物质手段的权衡之后进行的,所以,对于原本的建筑概念而言,它一定是被附加的,如阿尔伯蒂所言,是“附属性”的——这是装饰的固有属性,也是装饰在现代主义时期备受争议的根源。

在这套逻辑体系之下,阿尔伯蒂建立了清晰的发现“装饰”的方法:

第一步,确立建筑师对于建筑的美学理想,由此也同时确定了在该理想下建筑所应呈现的“正确”形式——在古典美学法则中,“美”从来不由感官愉悦来认证,艺术所言之“美”,其实就同于哲学之“真”及道德之“善”,这是《理想国》中“神至善”的原则何以在西方艺术中确立了美学的绝对价值;

第二步,用物质手段逼近第一步中所确立的美学理想,于此,物质手段也同时(甚至首先)对“坚固”和“实用”的功能要求负责;

第三步,建筑的物质实现必然无法达成全部美学理想,一旦发现了物质手段与美学理想间那必然的差距,也就发现了“装饰”的所存身之处。(图1)

▲ 图1:阿尔伯蒂装饰体系

在阿尔伯蒂的体系下,似乎只有装饰没有参与到物质手段与功能实现的纠葛之中,装饰的出现纯粹出于美学目的,这也使装饰成为美学操作或美学讨论的最直接要素。所以不难理解,为什么阿尔伯蒂的《论建筑》中论述美学问题的《第六书》到《第九书》都以“装饰”为标题(依次为《装饰》、《神圣建筑装饰》、《公共建筑装饰》和《私人建筑装饰》)。

另一方面,因为装饰针对的是物质手段未能完成的美学任务,理论上,这些任务是不可能被“真的”完成的,因而装饰对美学的完善并不是“真实”的,而是“看起来如此”,这种“非真性”也是装饰后来受到严苛指摘的重要根源。

阿尔伯蒂建筑美学理想可以分成两部分——物质理想与非物质理想。可以认为,阿尔伯蒂的建筑美学理想,是从物质上实现“独石般的”完整,而从精神上遵从由数学控制的理性美学原则。

抹灰里的物质理想

关于物质理想,阿尔伯蒂描述了历史上一系列著名的纪念性建筑的最重要特征:如塞米勒米斯(Semiramis,古代传说中的亚述女王)在阿拉伯山脉开采的20腕尺×20腕尺×150腕尺(1腕尺约合46-56厘米)的整石;由40腕尺宽的整块石材雕就的埃及的拉托那(Latona,Leto的罗马名)神殿,其盖顶也由一块相同的石材雕成;希罗多德(Herodotus)记载的运自印度艾立芬塔(Elephanta)的截面20腕尺×15腕尺的巨大石材。[ Alberti: On the Art of Building in Ten Books, translated by Joseph Rykwert, Neil Leach, and Robert Taveor, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England./第163页。]卓越的纪念性都来自于巨大、完整的石材甚至独石,这对物质手段提出了难以实现的要求。这是卒姆托在《三个概念》(Three Concepts)中将瓦尔斯温泉浴场(Thermal Bath Vals)的概念归结为“独石般的”(Monolithic)的理论源头。(图2)

▲ 图2:卒姆托的瓦尔斯温泉浴场

阿尔伯蒂对具体装饰要素的讨论,是从抹灰开始的,其目的正是表现“独石般的”纪念性。传统的石材建筑,从造价和工艺上,都不可能都用整块石材雕就,而抹灰是最有效的模仿石材的做法。《论建筑》中所述及的抹灰工艺多半源自古罗马,技术上的革新不多,阿尔伯蒂所关注的是最外层的做法:将精细的白色大理石粉末代替砂掺进灰浆,经过打磨,抹灰表面就会呈现出大理石的质感,其缺点只在于不能再现大理石的纹理。抹灰不但能成功地模仿石材,由于其极强的可塑性,它甚至可以应用于雕塑,根据阿尔伯蒂的论述,很多建筑檐口的雕塑,为了减轻荷载,并不用大理石雕就,而是采用在石膏像外抹灰、打磨的做法,其效果是可以乱真的。

基于相同的目的,阿尔伯蒂解释了古人做大理石贴面的古怪方式:

古人切割和打磨大理石的精细程度是值得注意的,事实上,我就见过超过四腕尺长、两腕尺宽,而厚度不超过半指的大理石板,沿波浪线方式排布,就是为了(对齐大理石纹路来)弱化接缝。 [ Alberti: On the Art of Building in Ten Books, 版本同上/第175页。(阿尔伯蒂描述的做法分三层,第一层与原结构连接,第二层找平,最外层处理外观效果。他提到抹灰层数越多,外皮的光滑度和耐久度也越高,有关九层抹灰的举例都是古罗马的建筑。)]

贴面优于抹灰的特点是可以保全大理石的纹理,但是比起一劳永逸的抹灰做法,贴面要求更加细致的拼接和打磨工艺,向着美学理想的每一步逼近,都是依靠提高装饰的技艺来完成的。阿道夫·路斯在米勒住宅的室内装饰中采用了相同的做法,他在大理石贴面中展示了高超的拼缝技巧,为了突出这种“独石般的”表现,他特意将结构、楼梯构造以及家具等几种不同的要素从视觉上连为一体。(图3)

▲ 图3:路斯的米勒住宅

另一方面,装饰的“非真性”也同时控制着装饰的操作方式:

古人的精妙打动了我,越接近视线所及的地方,就打磨得越精美,而对于更高、更远的地方就少花精力,通常,很难被关注到的地方根本就不去打磨。[ Alberti: On the Art of Building in Ten Books, 版本同上/第177页。]

这种控制渗透了与装饰有关的所有方面:

古人通常让石材在砌筑前处于粗糙状态,只打磨诸如顶部和两端的交接处,在砌筑完成后,他们才打磨仍然粗糙的表面。这样做,我想是为了尽可能避免浪费。[ Alberti: On the Art of Building in Ten Books, 版本同上/第178页。]

这生动地揭示了建筑装饰相对于建筑真实性(也就是内在的“美”的属性)的外在属性,她对美学理想的诠释,通常仅存在于感官所及的位置。

可以认为,在阿尔伯蒂的装饰体系下,是无法将某一类建筑要素归类为“装饰”的——从涵盖全部表皮的抹灰到对砌块的打磨,它可能是视觉所能碰触的一切要素,也可能仅仅是某种工艺做法所产生的影响。这又为现代主义背景下装饰的演变埋下了伏笔。

以装饰之名

而关于非物质理想的实现,尤其是装饰在比例体系中的表现方式,由于比例本身的内在性,装饰在其中的位置更加隐晦,并不像抹灰或贴面所呈现得那么清晰,对此,我们将在后面的章节中详述。这里权讲一个有关阿尔伯蒂名字的故事作为侧面的说明。

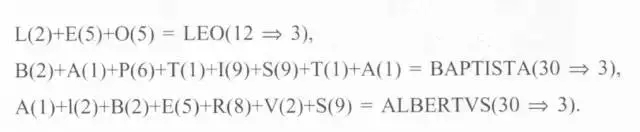

阿尔伯蒂的姓名为Baptista Albertvs,在神秘数论中对应的数字加和为60,而“上帝之名”的数字加和则为72,[ 名称的加和方法其实很简单,即将字母在字母表中的顺序数字相加,多位数如14可作为14计算,亦可再次加和作为5计算,由此可获得更多的结果可能。]由于相同的数字加和可以在不同的名字间建立起莫大的联系,[ 在毕达哥拉斯的数论体系中,若一个数是另一个数的约数之和,那么这两个数就称为“亲和数”,如220和284,毕达哥拉斯学派甚至认为写上这种数字的药丸可以当春药使用。6等于其约数1、2、3之和,与自身成“亲和数”,故而称作“完全数”;10则是4个连续整数1、2、3、4之和,所以成为“完美数”,古希腊天文学依此认为天体数量是10。]阿尔伯蒂修改了自己的名字——在前面加上了加和为12的“Leo”,从而得以假借上帝之名。有趣的是,装饰的意义被这个故事量化了,如果60的阿尔伯蒂原名是他物质实现手段的真实呈现,72的上帝之名就是他的美学理想,其间相差12不就是那“未及之美”?“Leo”作为对差距的补足,不正是装饰?(图4)

▲ 图4:阿尔伯蒂基于神秘数论的更名

有趣的是,阿尔伯蒂将装饰对美学的补足作用全部诉诸于感官评判,这恰恰与“内在之美”的绝对性两相对立,这生动地提醒着我们:通过装饰所补全的美是“相对的”,从哲学角度去审视,它甚至是“虚假的”。然而,这正是建筑师面对那不可求全之美的宿命,有时候,摆在面前的抉择恐怕不是“要不要装饰”,而是“要不要美”吧?

作者

张翼 内蒙古科尔沁人,1980年生人,水瓶座。北京大学建筑学研究中心人文地理硕士,同尘设计工作室主持建筑师。研究方向广泛,涉及东西方建筑、造园及材料技术等,皆不精不通。写作力求不太长,说人话,或不可得。

版权声明:本文由作者张翼授权有方发表,文章作者享有版权及最终解释权。文中引文皆为作者自译。转载请通过邮件或电话与有方媒体中心取得授权。

上一篇:有方讲座15场|董豫赣:石山一品

下一篇:形制的新生:陈其宽在东海大学的建筑探索