2019年9月27日,“二七论坛”第一期于北建大西城校区教五大阶梯进行。本次论坛由北京建筑大学讲师任中琦主持,北京建筑大学讲师王韬、C+ Architects主持建筑师程艳春、北京建筑大学教授金秋野、《建筑学报》执行主编黄居正、中国建筑设计研究院总建筑师李兴钢五位嘉宾,围绕“杰弗里·巴瓦33街自宅”依序演讲,并就巴瓦自宅的设计手法与理念进行了答疑与扩展讨论。

以下是本期论坛中王韬的演讲视频与全文。

▲ 王韬演讲视频

巴瓦的聚落花园

王韬

如果说巴瓦工作室是只是一个“院落”,那么巴瓦自宅就像是一个“聚落”,将空间的复杂性表现得更加彻底。关于“聚落”,《汉书·沟洫志》中有载:“时至而去,则填淤肥美,民耕田之,或久无害,稍筑室宅,遂成聚落。”意思是洪水退后农田便变得肥沃,农民在这里耕种、丰收,一段时间没有发生什么自然灾害,人们便萌发了在这里定居的想法,宅子越来越多,便成了聚落。这里至少体现了两点信息:一、时间维度;二、与自然的联系。

从时间维度看,斯里兰卡首都科伦坡的城市格局在近100年的时间里发生了巨大变化。1914年,建筑稀疏地排布在城市中,一个岛被水面环绕。2019年,岛变成了陆地,原来包围岛的水体变成了被陆地包裹着的“湖”。

城市图底关系的转变也体现在建筑上。原先城市用地充足,房子被自然包裹;随着人口与房屋的增多,图底关系反转,自然被建筑包裹在了内部。巴瓦作为实践院落式住宅的先驱者,33街自宅是他最好的试验田。复杂的空间布局是巴瓦自宅被谈最多的话题。实际上,任何复杂的东西都源自于一个简单的开始和漫长的演进。

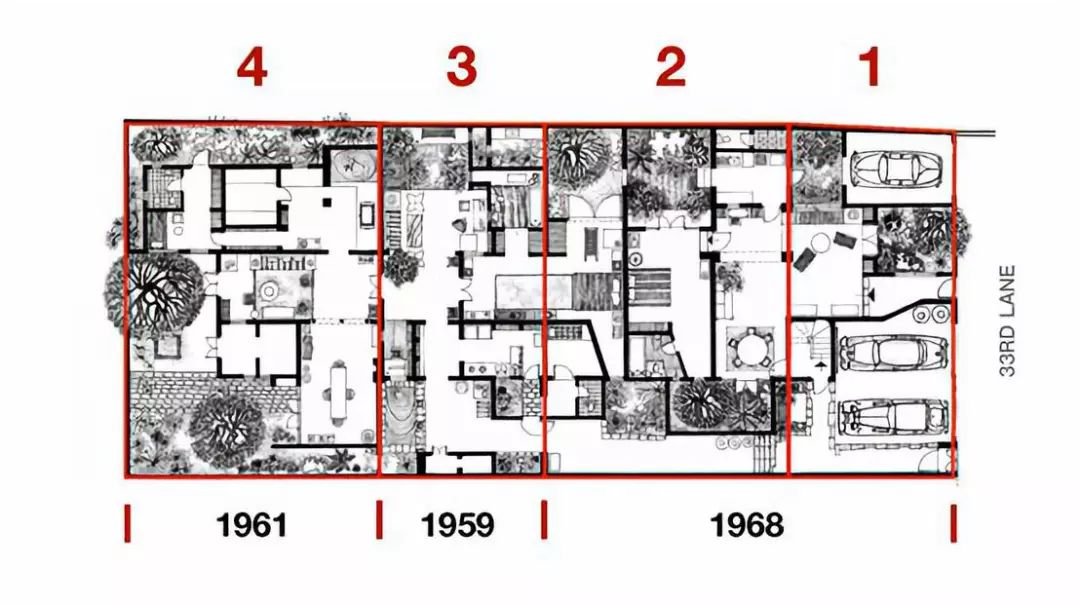

33街自宅原本是一个完整的房子,被巴瓦分阶段收回。通过对平面的阅读和现场的观察可以大致判断原来房子的一些特征:单层、九开间、四坡屋顶。巴瓦在1968年将建筑全部收回时做了一系列的改动,使空间错综复杂的,正是那些或内或外的庭院与天井。

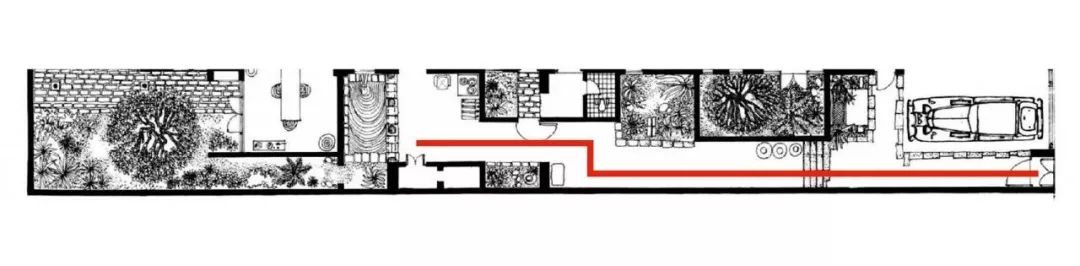

自宅入口的空间序列很精彩,其中植入了很多小院落,改善了加建后对光线的遮挡问题。另一方面也营造出了一个近乎于自然的通廊,其中有花木、砖石、水波,还有光。

我们可以结合平面图大体还原进入的体验:走进建筑,前方屋顶天井处洒下天光,下方的桌椅暗示这是个内向的院子。经过四步踏步,一道实墙与建筑的外墙形成了一个封闭的通道,实墙另一侧设置两个院子。

随后,通廊的第一个转折被天光所提示,两侧的院子分别朝向主卧与廊道,至此便进入了巴瓦在1959年首次购入房屋时的主入口。通廊再次转折,面对行进方向的是整个序列中最大的院子,石阶上偏转45度的马首雕塑提示建筑主体的到来,至此前导空间完成。

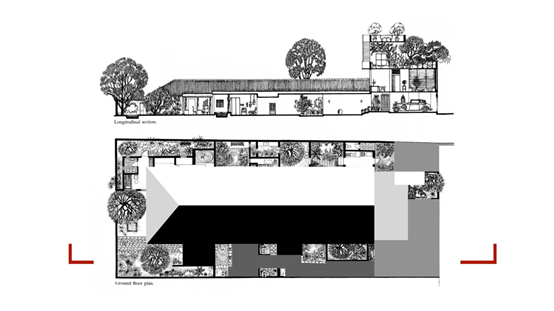

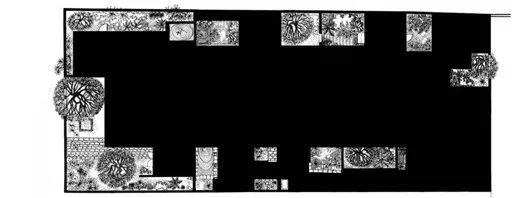

如果将自宅平面图中的房间部分涂黑,不难发现看似错综的院落都沿四周布置,十分清晰。实际上,真正的复杂都是在行为体验中被呈现的。

说完时间维度,再说与自然的关系。我认为巴瓦对自然的呈现可以概括为:自然又精密。巴瓦自宅入口第一个院子中一把椅子严丝合缝地安插在两个砖缝之中,这不是偶然,他一定仔细考虑过砖和椅子的尺寸。这些细节在自宅中比比皆是。

巴瓦营造自然的方式不是通过随机布置空间或器物而实现的,而是通过空间处理手法,比如在走廊一侧设置庭院景观,以自然的光线照亮走廊。坎达拉玛遗产酒店和阿洪加拉遗产酒店都有类似的呈现。

另一处对于精密的体现是屋面。面层采用当地红瓦,下面铺石棉瓦。我们可以观察巴瓦其他建筑的屋面做法:卢努甘卡庄园室外廊子上,瓦的铺设只有一层,没有石棉瓦。这是恰当的,因为防水不高,一层瓦已经可用。Avani酒店次入口的一处门头重要性不高且体量并不太大,瓦的铺设也是单层,但这是公共建筑,所以底层铺设了石棉瓦。87号住宅里一栋公共性的宅屋使用了双层瓦铺设,有意加强檐口的视觉感受。而在碧水酒店这样大体量的公共建筑中,多层铺设的方式强调了建筑的体量感。这些貌似自然而然的做法,背后有一系列精密的设计逻辑在支撑。

另一点不得不说的是,巴瓦的平面图中所有的家具、汽车、植物、地面的铺装、沙发纹路都与真实相差无几。对比巴瓦工作室和巴瓦自宅的平面图,会发现里边有一辆一样的车,那应该是他从英国带回的劳斯莱斯。由此,我相信他的每一处设计都会非常考究。而又如坎德拉玛遗产酒店、卢努甘卡庄园、工作室和自宅的平面图,对水的表达都不完全一样——坎达拉玛酒店水和驳岸的关系是平行的,但是在卢努甘卡后期的平面图里,水和驳岸的关系是垂直的,这又什么原因呢?

斯里兰卡一位司机告诉我,当地雨季和旱季受西南季风和东北季风的影响。这提醒了我,水在图纸中的不同会不会是因为风的影响呢?卢努甘卡庄园位于西南沿海,主导风向为西南风,垂直于驳岸的波纹一定是受其影响;坎达拉玛酒店位于斯里兰卡中部,对季风并不敏感,所以水面呈现平静的状态。

那么,巴瓦是不是都用这种方式表达平静的水面呢?巴瓦工作室是如此,但巴瓦自宅里的室内水池,其表现方式是一圈又一圈的波纹。这是因为其上方有个出水口,水流下来会形成一层又一层的涟漪。巴瓦的平面图中,看上去特别自然的东西,实际上用了特别精细的操作,而这操作并不枯燥。我猜测他可能是坐在场地里,感受风来的方向,观察水面的变化,然后画下来。这是一个非常精密但是有意思的表达方式。

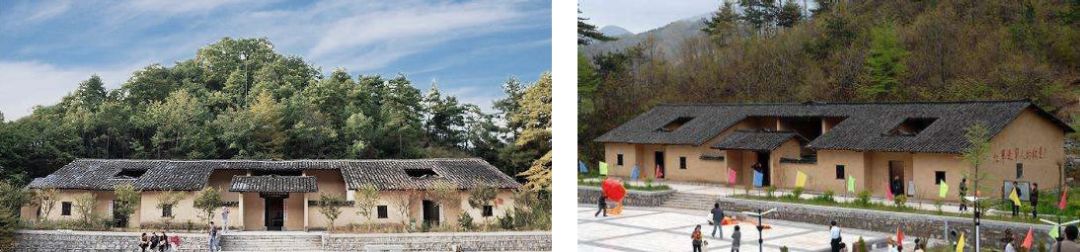

最后,我讲一下为什么巴瓦自宅对我那么有吸引力,以及我为何为它取名为“聚落花园”。这源于一种既视感。这既视感一方面来自于斯里兰卡本地,巴瓦的建筑语言与当地房子有很多相似之处;另一方面来自于中国的传统聚落。巴瓦在自宅、工作室等设计中类似层化空间的手法,和传统园林的意象相似;Avani酒店立面中也能发现中国延安聂家老屋的影子。

最让我震撼的是我在安庆遇到的一处传统民居。由于建造场地受限,两个房子直接把巨石包裹住,石头在房间里还承载着一些功能性作用,其手法简单直接。我猜测房屋的建造者没有去过斯里兰卡,但却造出了坎达拉玛酒店的既视感,这是对自然的回应。

最后我想引用巴瓦的一段话作为结束,“当一个人像我一样,从设计一个建筑和将其建成中获得这么多的愉悦时,我非常确信根本不可能用语言来描述建筑……我一直很享受参观建筑,但不喜欢阅读有关它们的解释……建筑无法被完整地解释,必须被体验”。我发现自己应该庆幸,在去斯里兰卡前没有看过关于巴瓦自宅的介绍,所以才能更直接地接受感官对这样的建筑与环境的反馈。

关于“二七论坛”

学习建筑离不开经典案例研读,而传统分析方法建立在抽象解读之上,空间和建造信息大大衰减。如何弥补这一缺憾?北京建筑大学“二七论坛”由此设立。

以“直观、深入、具体、面向设计”为宗旨,由北建大建筑与城市规划学院教授金秋野发起的“二七论坛”,是学院针对专业实验教学的系列学术活动。一方面以VR虚拟现实搭建经典案例实景,带给体验者临场感;另一方面邀请去过案例现场的学者与建筑师从经验与记忆出发,结合理论思考,带来发言与讨论。

主办 | 北京建筑大学建筑与城市规划学院

承办 | 北京建筑大学建筑评论研究所、良物匠造、有方

文字整理 | 金秋野工作室:黄露、张靖雯、徐大辉、秦鸿昕、魏前程

VR场景制作 | 良物匠造:蔡斯巍、常涛、宁泽坤、王一民、马一丁、徐彤达、邢晓珊、孙丽媛、李英汉、赵离凡

声音设计 | 强倩

编辑 | 原源、崔婧

视频拍摄及制作 | 郭嘉、胡康榆

视觉 | 李茜雅

校对 | 原源

版权声明:本文由主办方授权有方发布,欢迎转发,禁止以有方编辑版本转载。

投稿邮箱:media@archiposition.com

上一篇:TivoliVredenburg音乐厅:多样性和开放性 / NOAHH+AHH

下一篇:程艳春:光的洞穴 巴瓦自宅 | 北建大“二七论坛”第一期讲座实录