设计单位 北京九七华夏文旅集团有限公司此间工作室、南京大学建筑规划设计研究院有限公司间架工作室

项目地点 广西桂林

建成时间 2023年10月

建筑面积 520平方米

本文文字由设计单位提供。

——

环境

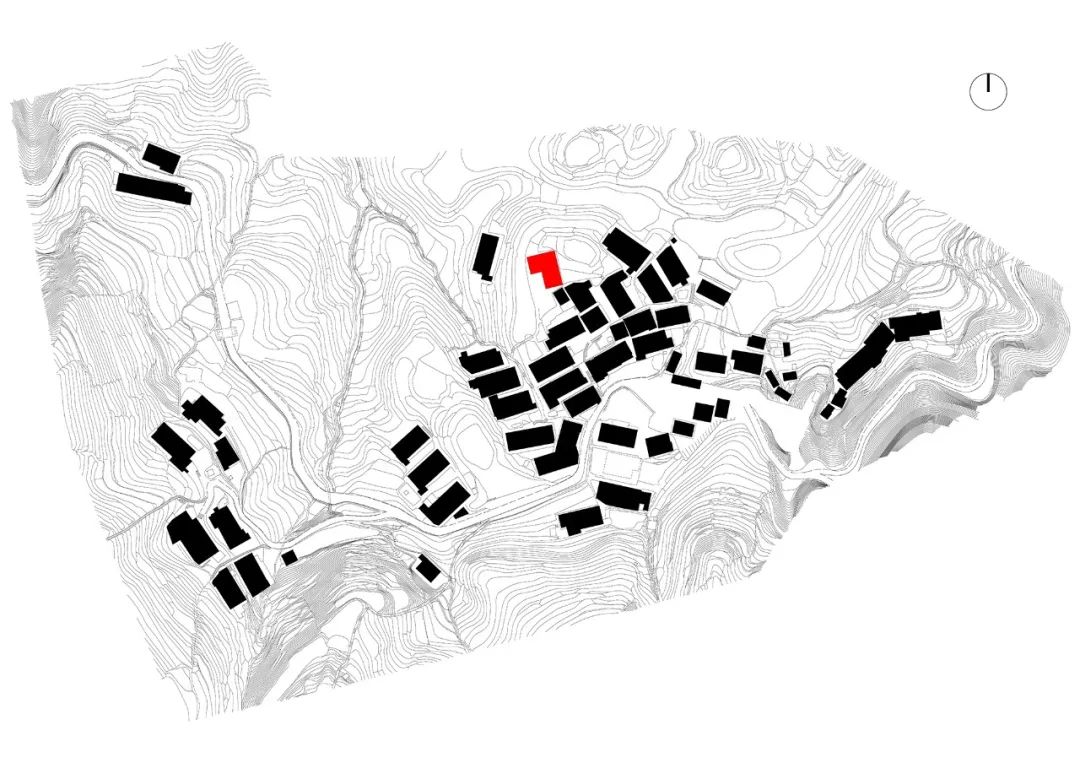

马海村综合文化馆位于广西桂林龙胜各族自治县马海村田寨组,该村为壮族聚居地,至今保留着以梯田为代表的原生态稻作农业景观和干栏式木构民居聚落。

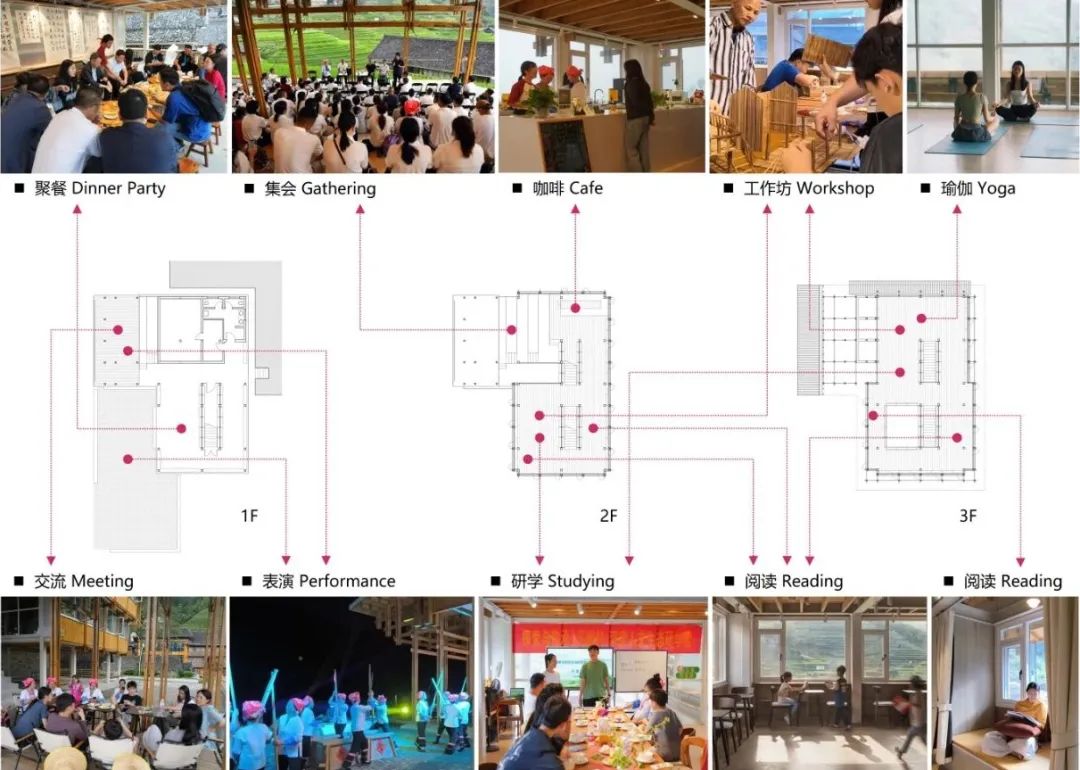

项目场地原为村小学校址,2013年校舍被改建为一座公共服务建筑,该建筑建造质量较差,空间、结构均不适用,村集体决定将其落架搬迁至别处重建。在友成基金会资助下,拟在原址规划建设一座包含阅览、集会、观演、展示和休闲等功能的综合文化建筑,既弥补该村相关文化设施的缺失,又能为来访的游客提供服务,并以此作为马海村复兴计划的重要启动项目。

由于原小学校的公共属性,与村中大部分民居选址于地势相对较低处不同,该基地位于地势较高的山脊端部,面临山谷。在此修建房屋,凸显于原有聚落的外围,会对聚落的整体形态和风貌产生较大影响。设计认为采取与当地民居相近的体量和建构逻辑,有利于新建建筑融入聚落整体形态。由此,将基于当地民居既有“类型”发展出具有公共属性的新型“变体”,作为本项目的主要设计策略。

——

构架

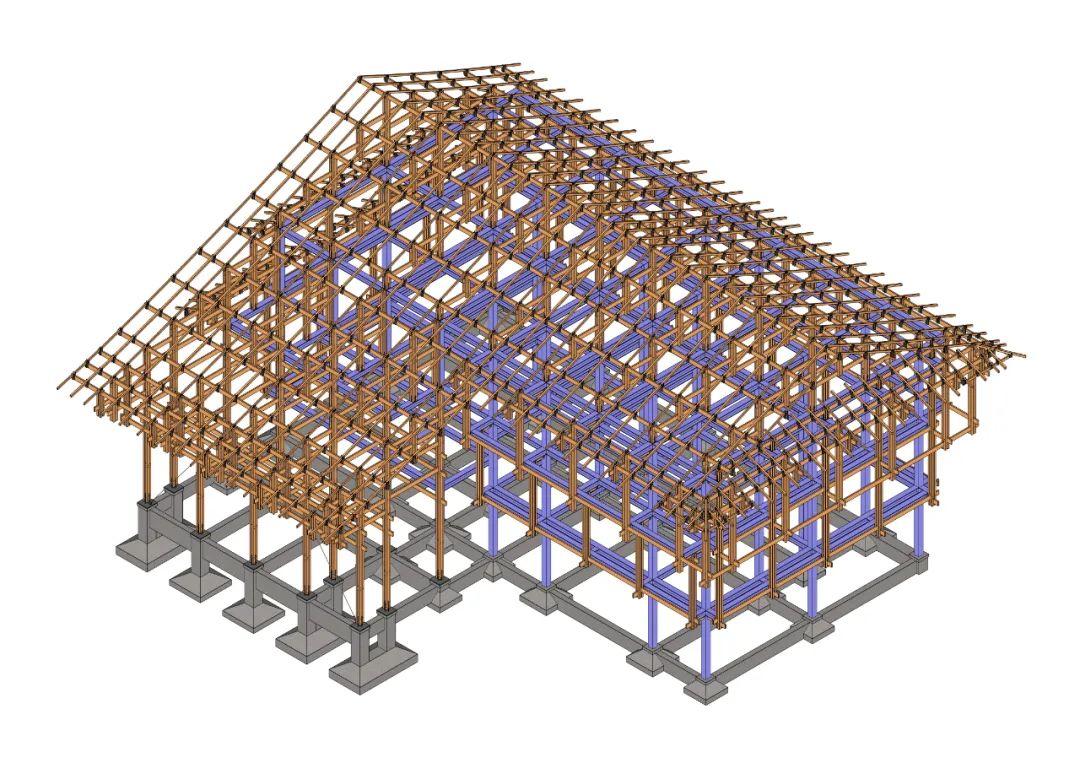

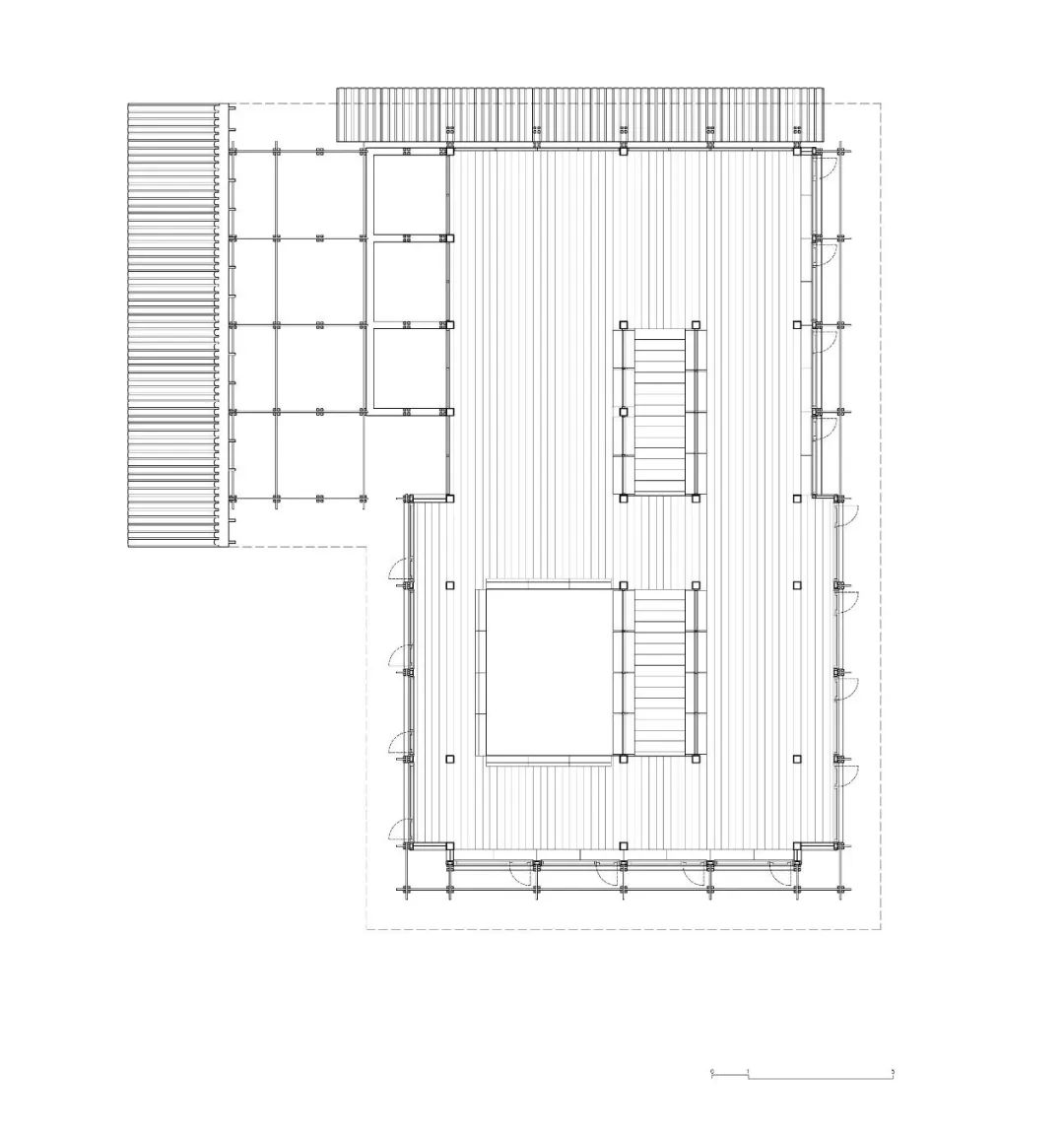

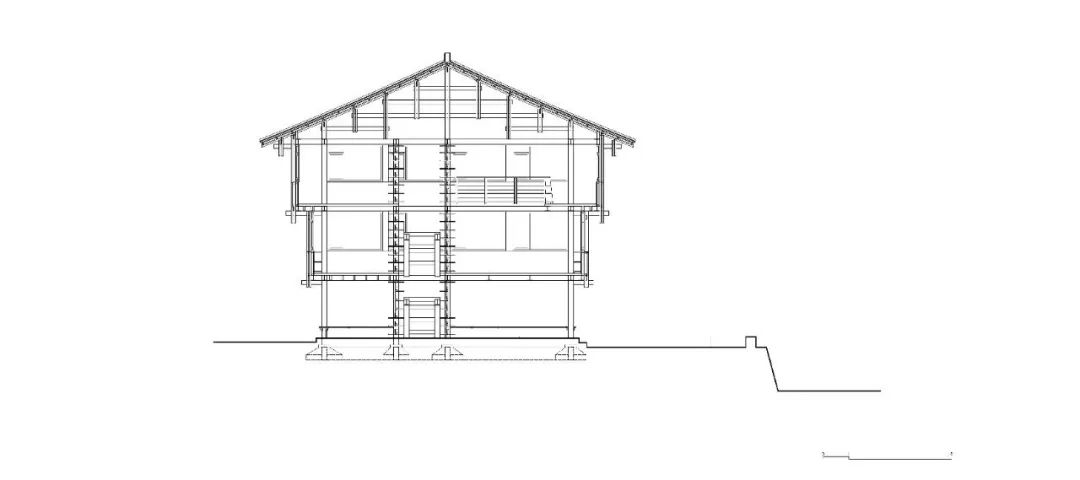

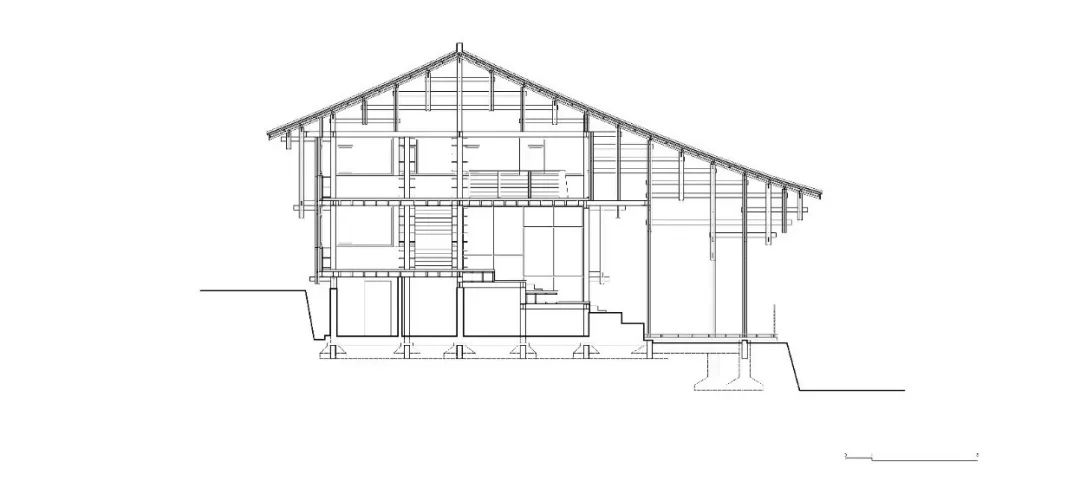

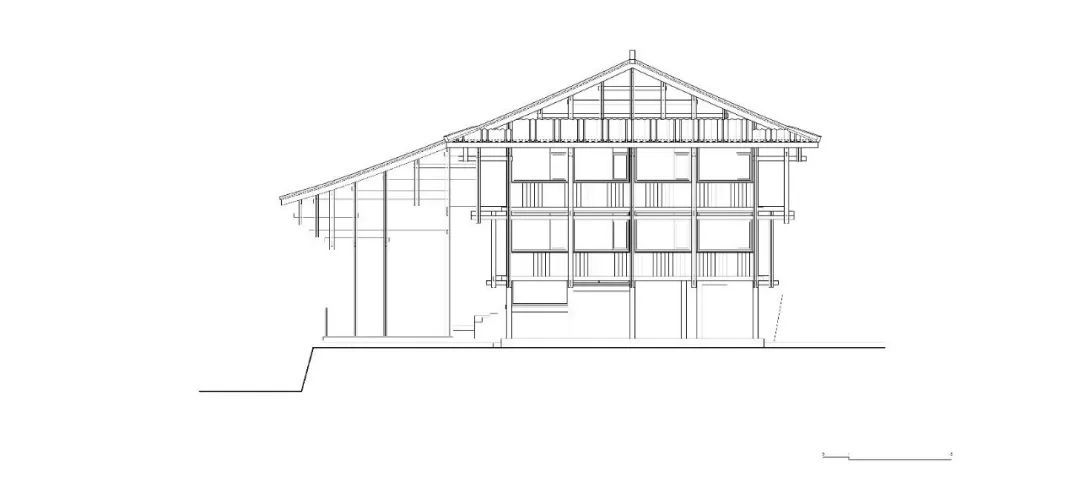

当地民居的木构架遵循中国传统土木营造的“间架”体系,即一种与身体尺度密切相关的构架单元及其组合规律。同时,其进深方向的高度变化规律决定了屋面的形态特征。

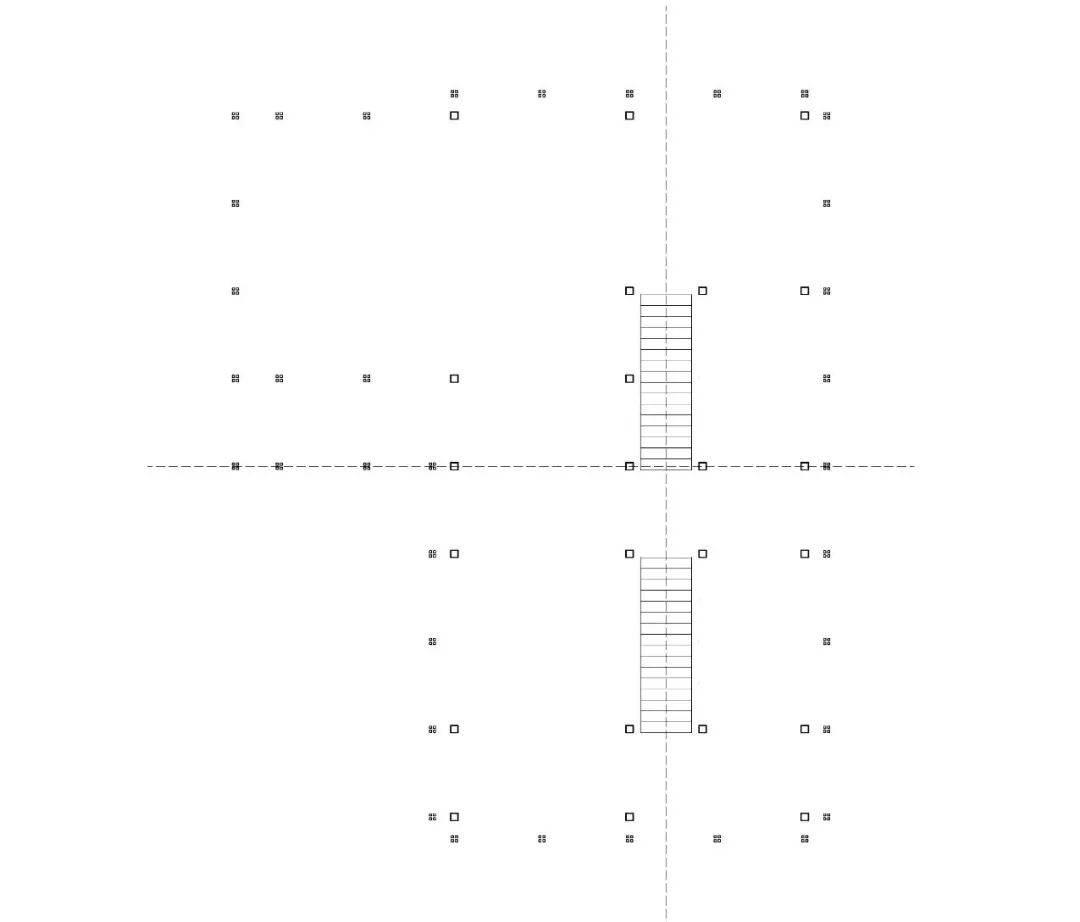

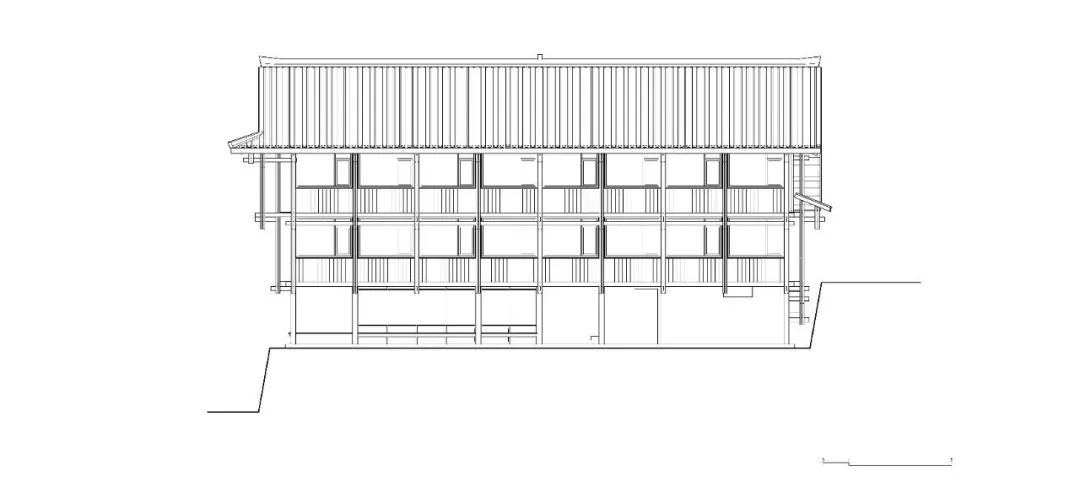

本次新建建筑的结构构架符合当地民居的“间架”规律,包括相近的“开间”(1开间=2.4米)和“步架”(1步架=1.2米)单元的尺度和数量,相近的檐口高度和楼层高度,以及由此形成的相近尺度的单体体量;并且,由同一举折规律,而形成近似的屋面曲线。从而,由“间架”的建构,获得建筑外部尺度、形态与聚落整体的协调。

在建筑内部,由“开间”、“步架”决定了平面柱间距离的模数,再结合楼层高度、开窗方式和空间构成关系,使得身处其中的身体感受可与在当地民居中相类比。

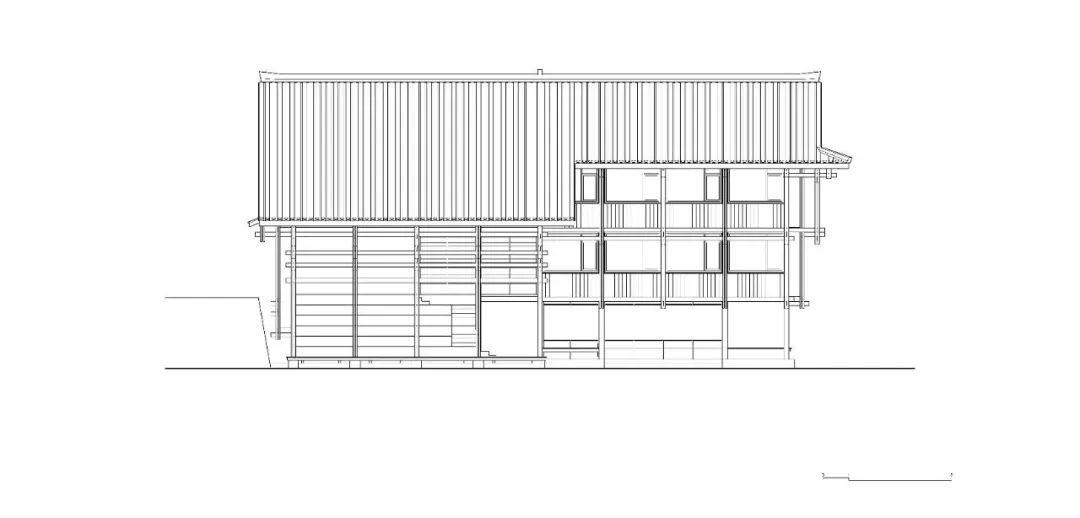

建筑构架主体部分,共3层,面阔8开间,进深8步架,为钢结构;构架其余部分为工业集成竹结构。由于当地村民对“间架”的熟悉,他们能够很快大致理解和接受建筑设计方案。基于这一共同语言,建筑师也能与他们就方案的调整进行有效讨论。在施工过程中,当地大木工匠能够在不完全读懂施工图的情况下,凭借对“间架”的认知,理解构架逻辑,以现代工业化材料实施建造。

建筑构架面阔8开间,中缝南侧4开间的三层进深10步架,二层、底层逐层内收0.5步架。中缝北侧4开间在此基础上向西延伸出4步架。南、北两部分不同的“间架”配置,为相应的公共性和行为创造了条件。

该构架在朝向聚落的南侧,二、三层山面分别出挑与檐面相等的0.5、1步架,以支撑歇山批檐,并在东南、西南角形成转角构架。建筑北侧山面为悬山,仅从构架主体出挑批檐。

——

空间构成

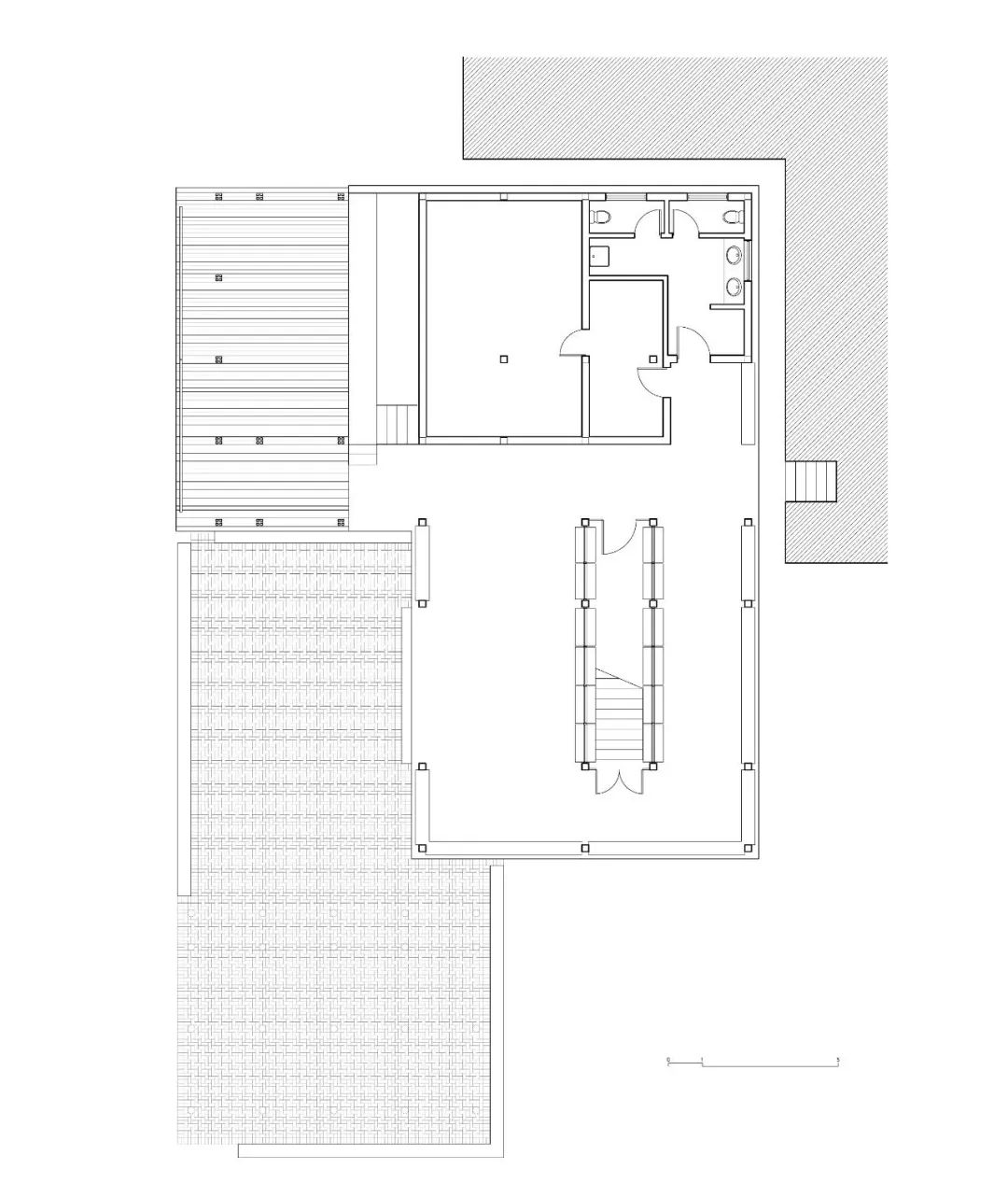

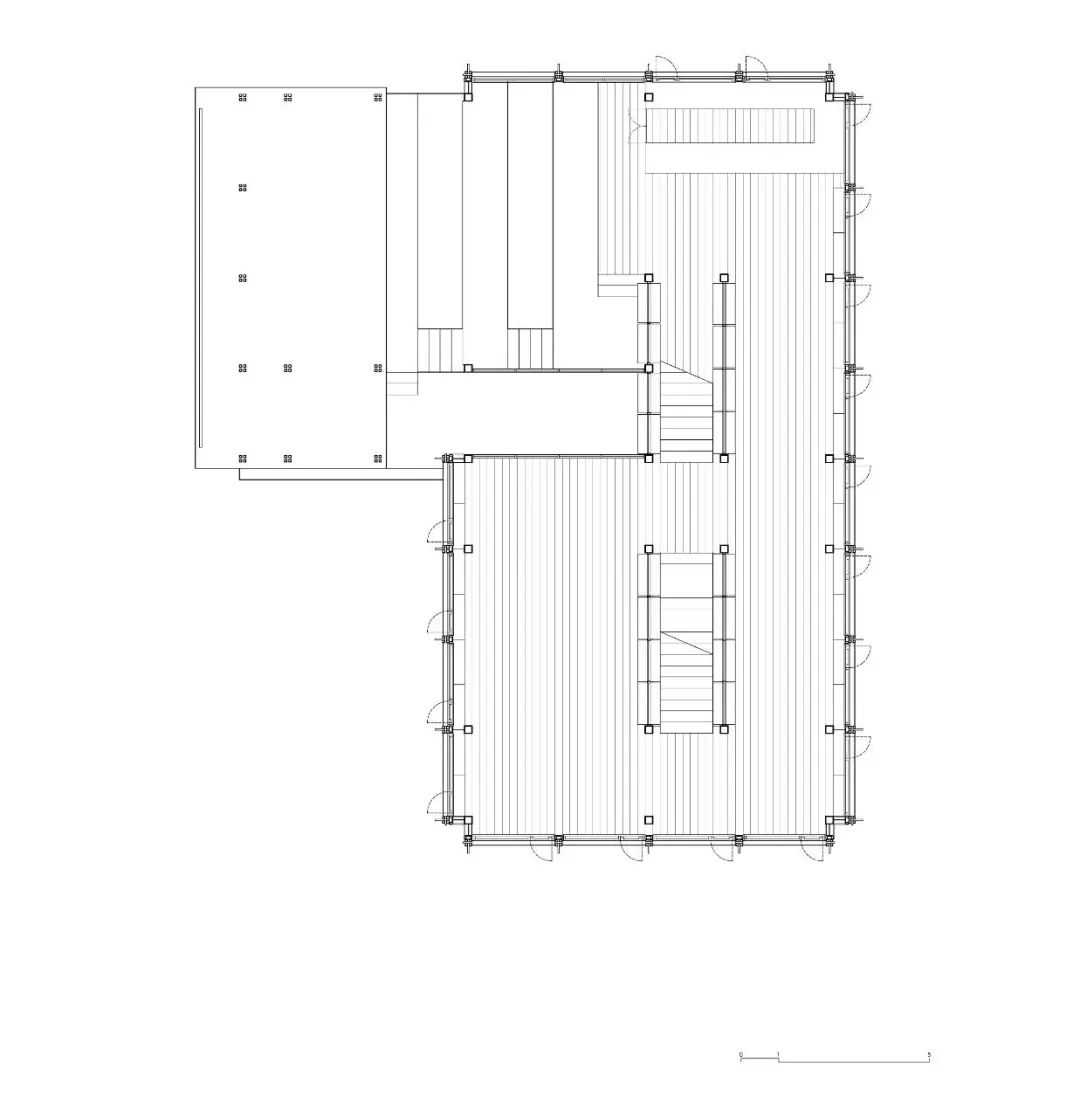

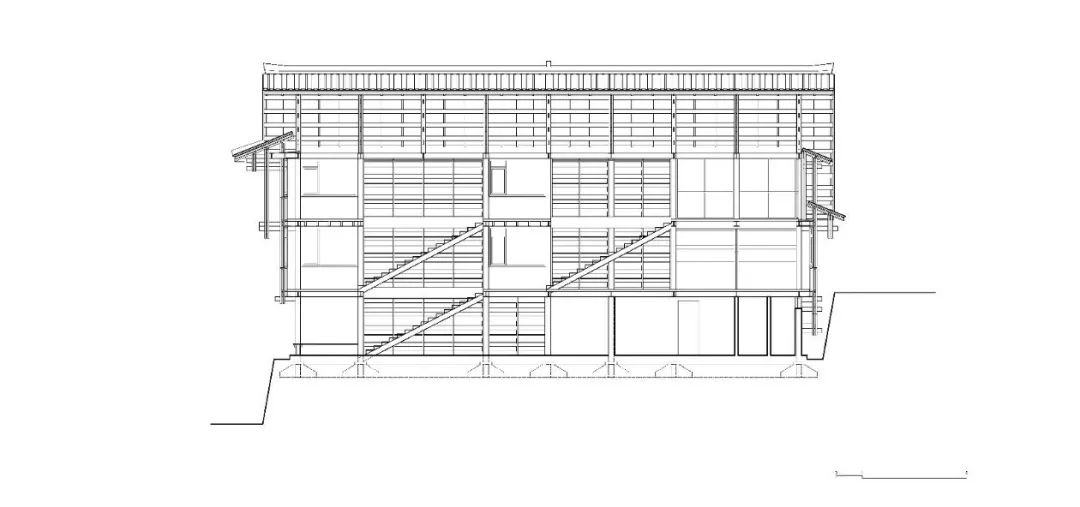

前、后的二分

应对公共建筑人流疏散的要求,建筑内部设置两部楼梯。结合阅览、展示等功能,将垂直贯穿楼层的通高书架/展架与楼梯整合设置。作为室内唯一的空间划分要素,两部并置的楼梯将平面平行于屋脊方向划分。这一空间划分,结合建筑在环境中所处的位置,赋予了建筑前、后的方向性。这与当地民居“前堂后室”的空间划分相对应,符合当地人对空间公共/私密的方位感知习惯。

由于楼梯位置相对于屋脊偏东,楼梯东侧部分进深较小,背倚高地,视线局限于较近的连续山体;楼梯西侧部分进深较大,俯瞰山谷,视野开阔,与村落联系直接,适合聚集性公共活动。由此,形成了居“前”、靠“后”(西、东)两种不同的空间氛围。

左、右的二分

基于建筑正面朝向的确立,左、右(南、北)两侧各4开间亦呈二分。其中左侧4开间进深10步架,右侧4开间进深14步架。建筑底层由“前”广场通往“后”山的通道,以及由此带来建筑平面西侧的凹口,再次强调了左、右二分。

底层的“左—前”空间架空,形成与前广场连续的公共空间。底层与二层的“右—前”空间合并为“大台阶”,强调了地形的连续感。二层与三层的“左—前”空间合并为垂直方向的通高空间。三层的“右—前”空间,强调了在室内感受到与“大台阶”空间在同一屋面覆盖下的连续感。上述几个居“前”的空间在视线上互通。

由于建筑左、右两部分步架数不同,右侧4开间向前伸出4步架并挑檐,建筑总体平面呈L形,围合出前广场,迎接来自聚落的人流,并提供了稀缺的公共活动场地。

——

小断面工业化竹材的结构性应用

我国是竹林资源极其丰富,而木材资源相对短缺的国家,竹林面积和竹材产量均居世界首位。建筑业作为社会支柱产业之一,持续快速发展的同时,消耗着大量资源,同时产生大量废弃物。竹材作为一种可再生、可降解的有机材料,其成材周期远短于木材,扩展其在建筑领域的应用意义重大。

目前,我国工业化竹材的生产、研究处于世界先进水平。工业化竹材是以原竹为原料,将原竹分解成小尺度的竹材料单元,再经过一系列加工整合而成的新型竹质复合工程材料。相较原竹,工业化竹材保留了竹材料良好的物理及力学性能,并具有形态规则、性能稳定、强度提高和耐久性好等优势,使其作为常规建筑结构材料成为可能。

本项目结构材部分采用小断面(60毫米Í60毫米/160毫米Í40毫米)工业集成竹材。小断面轻型构件便于生产、运输和施工,可缩短生产和施工周期,减少对现场环境的扰动和整个建造过程中的碳排放。

马海村所在地域竹林资源丰富,但缺乏相关产业加以大规模利用,传统竹产品产、销量低。工业化竹材作为建筑结构材应用在马海村的成功尝试,为当地竹材资源利用的现代化转型提供了思路和样板。

——

基于空间构成的

被动式环境调控策略

该建筑室内不采用空调系统。本案采取类似当地民居的半封闭围护界面,将建筑视为与外部环境连续的可调节环境。夏季,屋面挑檐和建筑体量的层层出挑形成了遮阳,“大台阶”开口、架空层、遍布立面的开启扇和室内贯通空间提供了良好的通风。冬季,通过临时隔离“大台阶”空间并关闭开启扇,可在建筑南侧获得相对封闭的日照充分的空间。

在中国传统语境中,“间架”既是一套社会规则、制度,又具有极强的地域适应性、灵活性和可变性。在乡村复兴背景中,设计并不将“间架”视为一个完结的结构体,而是正在变化中的乡村环境的一部分,它将处于与社会持续的互动中。

设计图纸 ▽

项目基本信息

项目名称:马海村综合文化馆

项目类型:建筑

项目地点:广西壮族自治区桂林市龙胜各族自治县龙脊镇马海村田寨组

建成状态:建成

设计时间:2022年9月—2023年3月

建设时间:2023年4月—2023年10月

用地面积:473平方米

建筑面积:520平方米

业主:友成企业家乡村发展基金会

造价:230万

设计单位:

北京九七华夏文旅集团有限公司此间工作室

南京大学建筑规划设计研究院有限公司间架工作室

主创建筑师:杨侃、刘新刚

各专业团队完整名单:

建筑:刘新刚、杨侃、王冠玉、毛妍妍、王峣

室内:刘新刚、张畅、周尊尧

结构:李亮

照明:辛格尔(北京)国际照明设计有限公司 唐秋宝

电气:袁华勇

暖通:张福臣

给排水:任少博

驻场建筑师:曹超、缪莹莹

木结构施工:蓝顺发团队

摄影:侯博文

本项目设计研究以南大建筑赵辰工作室在相关领域的长期研究、实践为基础

参考文献:

[1] 赵潇欣.基于“间架”的中国传统木构架原型及其发展规律研究[D].南京大学,2015.

[2] 张备.工业竹材作为建筑结构材料应用的初探[D].南京大学,2014.

[3] 周剑晖.工业化竹材的体系化建筑设计研究初探[D].南京大学,2019.

[4] 高祥震.以轻型木构框架为参照体系的工业化竹材框架结构节点的设计研究[D].南京大学,2020.

[5] 曹超.工业竹与钢混合框架结构体系及其节点优化设计研究[D].南京大学,2024.

版权声明:本文由九七华夏·此间工作室、南大建筑间架工作室授权发布。欢迎转发,禁止以有方编辑版本转载。

上一篇:阿那亚见山本院书店+咖啡店|明懿空间设计

下一篇:致正新作:张江信息技术产业平台创芯天地,棱镜幕墙下的立体科创空间