我们需要怎样的建筑图像?

我们该怎样观看建筑图像?

完美的建筑图像又是什么?

有方“建筑摄影观”对谈的第二期,共有4位主讲人:存在建筑苏哲维、何震环,原画册韩松、谭凌飞。丰富生动的拍摄实例+深入浅出的理论阐释,共同组成了这一个半小时的“线上课堂”。

一边是实践丰富的职业建筑摄影团队,一边是侧重于理论与大众审美的综合平台。虽然二者面向的受众有所不同,但对于摄影“纪实”性的追求却不谋而合——抛开猎奇冲击,回归平实日常,“将照片的看头还原给照片、建筑和场所本身”。

📸

点击下方视频,观看本次讲座回放

△ 讲座视频回顾 ©有方

存在建筑 苏哲维:

我们是一家来自成都,经营10年时间的建筑摄影工作室,日常工作拍摄内容既有宏大的城市场景也有袖珍的小型建筑。首先感谢有方这么多年对建筑摄影行业的尊重,给予建筑摄影师很多表达的机会。另外也借此机会感谢合作过的建筑师和景观设计师,让我们能不断地进步。

我本身就是建筑师,所以工作初期我们收到最多的客户评价就是“一看就是懂建筑的人拍的”。其实建筑师群体有一种相对固化的审美和观察建筑的方式,在拍摄初期我们也走了一些不可回避的“建筑师审美捷径”。然而随着拍摄经验的不断丰富,我们却发觉这种捷径和审美会给拍摄带来很大的局限,我们也不想一直使用单一的表达方式,所以在后续的反思、调整后,就有了今天的分享主题:我们到底需要什么样的建筑图像?

这里的“我们”,更多是代表我们自己,而不是我们的客户。因为只有满足自己的照片,我们才能把它交给客户,而不是为了迎合客户去牺牲自己的审美,所以这些年我们一直在用一种和市场博弈的状态工作。我和何震环搭档这么多年最相同的一点就是我们都特别喜欢纪实类的照片,也都很热爱建筑,所以我们一直在努力把从其他领域吸收到的审美融入到我们的日常工作中。

△ 工作室合影:画面的留白、照片的氛围、构图重心的安排,都传递出存在建筑的基础审美 摄影:存在建筑

因为建筑学的教育背景,我对几何和尺度关系特别的敏感。这是我们最近为直向建筑拍摄的麓湖漂浮总部办公的系列照片,可以说是我们摄影价值观的体现:尊重我们眼睛所看到的,不夸大体量,不改变几何关系,尽量客观地去传达一种接近于真实的场景。

在最开始的拍摄中,我们也会制造一些所谓的视觉冲击。左右两张图是完全相同的拍摄角度,但左边这张图使用了17mm的超广角焦段,把建筑的直角拉成了锋利的锐角,我们认为这是一种错误的示范;而右边这张使用50mm的人眼焦段,则反映出建筑最真实的体量关系。

△ 麓湖漂浮总部办公 建筑设计:直向建筑

摄影:存在建筑,分别使用17与50mm焦段拍摄

这张照片里的几何关系和尺度大小与现场的空间也是完全相符的。其实从业初期我们特别喜欢用超广角来拍摄,但经过几年的积累与反思,我们意识到人眼焦段(50mm)的构图更精准、主体更聚焦、观感更舒适。

△ 麓湖漂浮总部办公 建筑设计:直向建筑

摄影:存在建筑,使用50mm焦段拍摄

在经历了各种案例拍摄后,我们越来越觉得这种大广角的照片既不美观也不真实,尤其是在现在很多项目都以照片作为主要传播媒介的时代,不能为了所谓的视觉冲击,而造成观众对建筑设计的误读。当然广角镜头的使用不是禁忌,只是我们对“纪实”的追求,让我们希望照片可以还原真实的尺度。对照片负责,对建筑师负责,也对建筑本体负责。

原画册 谭凌飞:

先补充一个自我介绍。虽然都是摄影行业,我自己也是建筑学的背景,但我们和存在建筑又有所不同。原画册是一个在城市、建筑和人文主题下进行拍摄的综合摄影平台,主要工作是大众的审美教育,帮助大家梳理平时观看照片的审美倾向,更偏向于理论、教育类。

我们的很多观点都与存在建筑不谋而合,存在建筑品牌不断迭代的过程和我们平时在摄影史、审美教育等方面的探索重合度巨大。基于这样的前提,每次存在建筑分享完作品后,我们会站在我们的角度上进行梳理,分享我们在美学上的部分探索。

接上苏哲维分享的主题。最开始大家或多或少都有对视觉冲击力的执念和追求,我们自己其实也有过类似的阶段:比如2015年我还是全职摄影师时,拍摄的这张香港益昌大厦被评为Arcaid images建筑摄影大赛“使用中的建筑”最佳摄影。

这张照片的冲击点在于很多普通人的生活场景被“血脉喷张”地外露在建筑的立面中,当时我是用17mm的移轴镜头来拍摄,以达到透视结构线十分强烈,往中间汇聚的视觉效果。

△ 香港益昌大厦,变形金刚的取景地之一

摄影:谭凌飞+韩松

但我现在回过头来看会觉得它并没有那么好,它也许会代表我当时的审美,也可以代表当时建筑界对照片的看法:一张照片首先要吸引眼球,再去说深度的表达。不过我现在会意识到夸张的表达,实际上是存在问题的。

原画册 韩松:

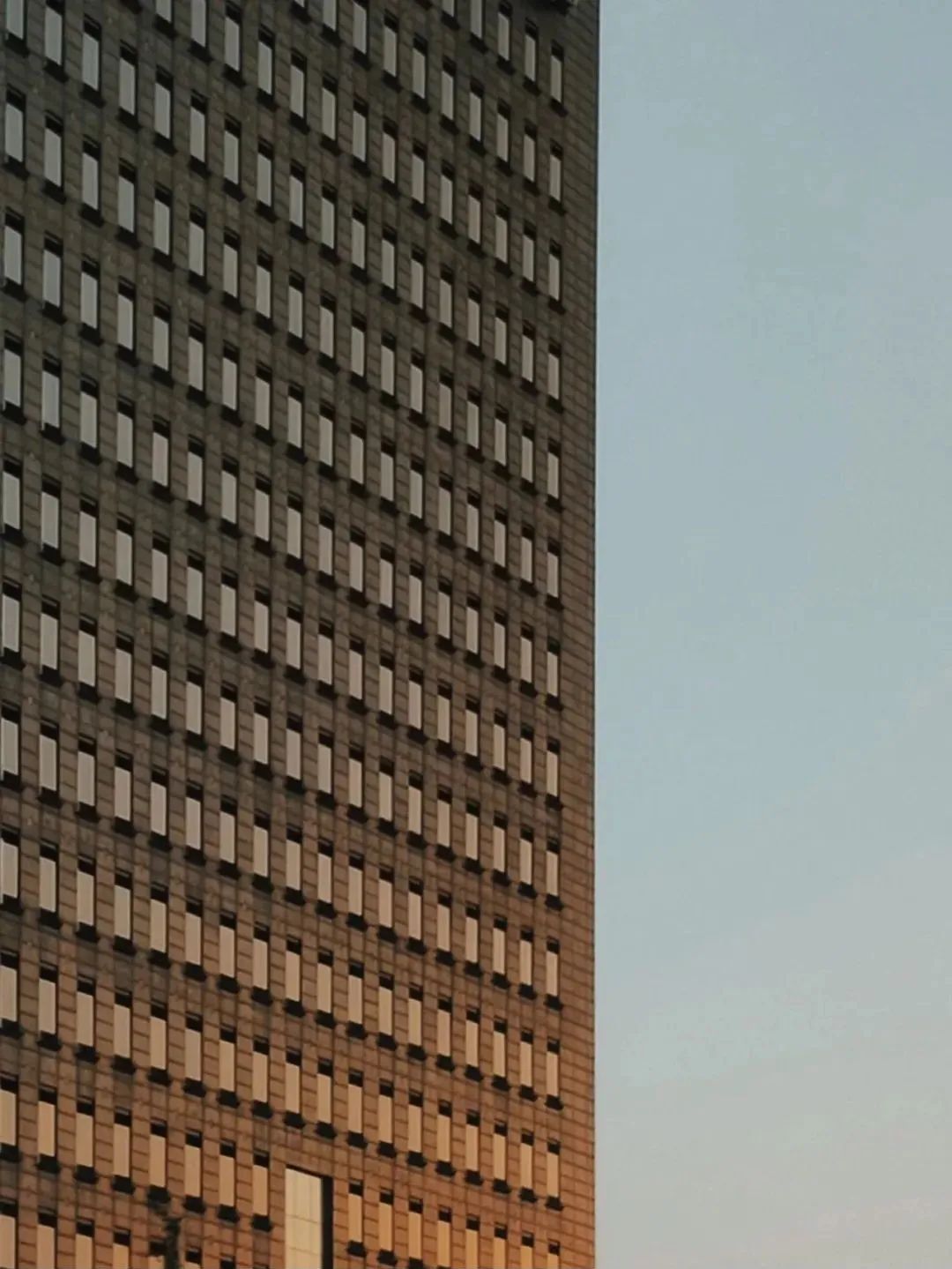

前两三年我特别喜欢用长焦去拍摄远处的建筑,为了在一张画面中产生非常强烈的几何重叠感,我会把拍摄主体拉得非常近。比如这张我在成都城南新区拍摄的建筑,可以看到其中空间的结合、压缩,建筑的几何形态会在长焦镜头下表现得淋漓尽致。

△ 成都城南建筑图谱

摄影:韩松,使用160mm焦段拍摄

但后来我使用标头焦段更多,观看视角会更加接近于人眼。虽然用它拍摄的照片非常平淡,第一眼看上去很难像香港益昌大厦那张照片一样“血脉喷张”,但是看久了之后会发现标头拍摄的照片非常耐看,存在一种特殊的日常感。

就像这张照片本身只是一个平凡普通的场景:一个钓鱼的人站在鱼塘中,这个场景本身的日常感与标头(50mm)平淡朴实的表达语言非常契合,但再加上后面有些“不合时宜”的建筑及倒影,又让这张照片又多了一份特殊性。当认识到这一点后,我在拍摄很多照片的时候都会更倾向于还原我们人眼的观看效果。

△ 城南魔幻世界

摄影:韩松,使用50mm焦段拍摄

德国杜塞尔多夫学派新生代掌门人——托马斯·鲁夫拍摄的建筑系列,就是很好的实例。它们和我们平时看到的商业建筑摄影非常不同。拍摄手法非常统一——使用标头(50mm)并选择阴天。画面效果看上去非常“平淡”,但避免了透视和光影给建筑“加戏”,让观者专注于观看建筑本身的结构和质感,同时也保证每张照片的表现效果接近。这种方式有易于形成自己的作品体系,进而构成一套完整的作品表达。

△ 讲座截图:托马斯·鲁夫摄影作品

图源:原画册

原画册 谭凌飞:

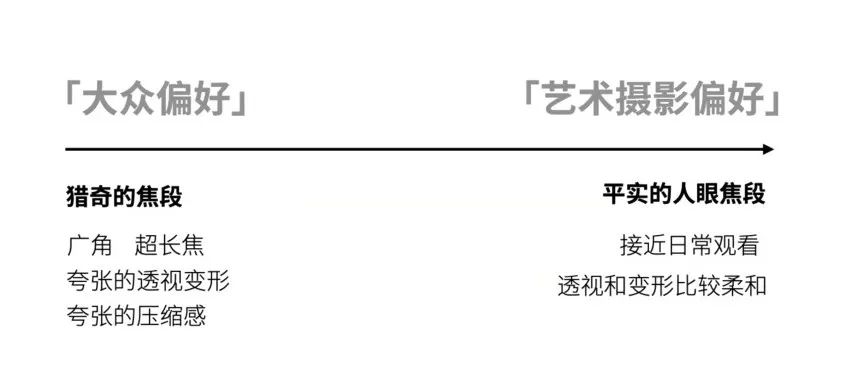

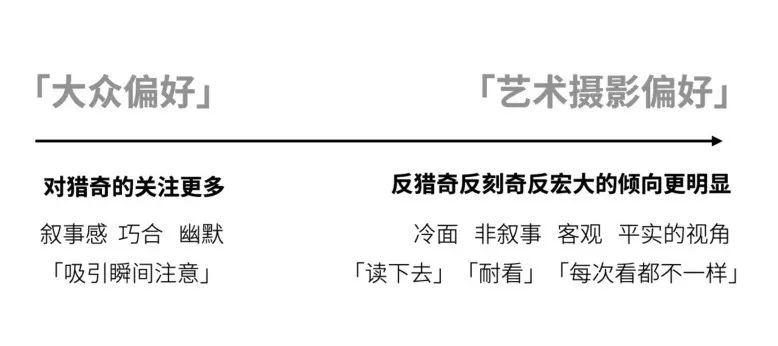

根据大家使用焦段的变化,我们绘制了一个光谱式的偏好坐标轴。大众偏好会更倾向于使用广角、超长焦这种容易产生夸张的透视效果的猎奇焦段,但是艺术摄影则更偏向于用平实的、人眼的惯用焦段,使照片的透视和变形更加柔和平常,将照片的看头还原给照片、建筑和场所本身。这个坐标轴并非批判对错,而是帮助大家在审美偏好上进行拓展,讨论我们是否可以找到一个更好的观看方式。

△ 图源:原画册

Q&A

原画册 谭凌飞:

存在建筑进行商业建筑拍摄时惯用的镜头是哪些,焦段分别是多少毫米?使用频率最高的有哪些?从之前到现在的使用变化是什么?

存在建筑 何震环:

一开始最喜欢用17mm的移轴镜头,那个时候确实喜欢用有冲击力的表现手法。中间有个阶段又特别喜欢24mm的移轴镜头。现在使用频率最多的是24mm和50mm,已经基本不带17mm的移轴镜头去工作了。我们以前想表现夸张,现在想表现真实。

存在建筑 何震环:

我自己平时特别喜欢抓拍和纪实类的摄影题材。在日常的工作拍摄中,我们的创作方法就是除了观察建筑本身的特点,还要寻找一些和它有关联的有趣事物作为延伸。“消隐的主体”是原画册的两位老师提出来的,在讨论的过程中我们发现有很多观点和他们不谋而合:是不是照片除了主体非常明确的表达方式之外,也可以不需要那么明确?

当我们表现一套摄影作品的时候,最常用的拍摄方法就是让建筑主体清晰明确,例如这张我们在海口为MAD拍摄的云洞图书馆,画面的主体非常清晰,画面也很美。但我们希望整套作品的架构能更加丰富,给读者带来更多的信息传达和记忆点。

△ 海口云洞图书馆 建筑设计:MAD

摄影:存在建筑

于是我们又拍摄了这样一张照片,建筑主体并不在画面最醒目的位置。这种拍摄手法有点像冰山一角的感觉,有一种从近到远的递进关系,你可以认为前景是主体,也可以认为前景就是前景。它就是为了衬托后面的建筑而存在的,不但让整体的画面层次更加丰富,还能间接传达出海口的城市风貌和人文风情。纯美的画面我们一直在拍摄,但同时我们也在追求让每张照片具有故事性,让照片去说话。

△ 海口云洞图书馆 建筑设计:MAD

摄影:存在建筑

很多人说这张照片是“桂林山水甲天下”,但它其实是拍摄朝阳公园广场时遇到的景象。照片中的建筑主体因为雾霾的原因有点字面意义的消隐,这张照片的主体更多呈现的是前景的人和物,但是背景中这巨大的城市建筑也无法忽视。我们在做的新尝试,就是通过这种对拍摄对象(人物和建筑)的主体置换,来打破传统建筑摄影固有的拍摄规则,同时真实自然的抓拍又纪实性地记录了这个人物带有的一种若有所思的神态,以及他所处的大时代背景下的建筑环境。

△ 朝阳公园广场 建筑设计:MAD

摄影:存在建筑

其实建筑摄影的拍摄过程其实还是挺辛苦的,就是不停走路去寻找,把遇到的有趣的有意思的事情记录下来,这样做的目的就是把建筑放到一个更复杂真实的场景中,比起单一地用镜头对准建筑拍摄,我觉得前者的拍摄更有生气和意义。

原画册 谭凌飞:

很多摄影爱好者或者是摄影师都会受“纽摄三原则”(即纽约摄影学院教材提出的三个原则:一幅好照片要有一个鲜明的主题;一幅好照片必须能把注意力引向被摄主体;一幅好照片必须画面简洁)的影响,它其中有一个非常强调突出主体的基本原则,很多人把它作为观看和评价摄影好坏的一个重要标准,同时它也塑造了很多人日常观看图像的一种方式。

我觉得这是因为它契合大多数人的观看方式。人都是从丛林之中进化过来的,都希望在迷茫之中看到一个主体,并确定这个主体是安全、美好的。这种倾向植根于我们的基因,但在艺术领域上,这个追求就不一定相同。

我们早期的拍摄手法也有突出主体的倾向,比如这张2015年在京都火车站拍的照片,很多人看到它都以为是个高大的中庭,但其实只是一个非常小的雨棚。然而后期我们慢慢地有点厌倦这种拍摄方法,似乎我们定义了观众的观看重点,在控制观众应该看什么。

△ 京都火车站 摄影:谭凌飞

后面我们有意无意地尝试消隐纽摄三原则带给我们的刻板印象,开始出现消隐主体的拍摄倾向。同样是日本的城市景观,但很明显在这张2019年拍摄的东京新宿中,建筑的主体是被我们弱化的。这种弱化会给带来一种观看方式:观看的重点是建筑和建筑之间挤压的块面关系,而非确认建筑本身的存在感。

△ 东京新宿 摄影:谭凌飞

原画册 韩松:

这张照片是我在我家小区楼顶俯拍的,拍摄的时候我根本就没有考虑到谁是主体、谁是背景,有时候所谓的“主体”是藏在画面各种各样的细节之中,并没有必要把主体和背景进行二元对立。例如这张画面中各种各样的细节,建筑的线条、轮廓、走向,晾晒的衣服、颜色,以及画面中局部和整体的对比都很值得关注。

我认为好的照片一定要充满各种各样的细节,能够给观众带来多元、丰富的体验,让我们的观众可以像寻宝一样去把它们寻找出来,而且你会发现每个观众看到的细节、给到的反馈都是不一样的,我觉得这就是一张好照片的意义。

△ 成都屋顶系列 摄影:韩松

Q&A

原画册 谭凌飞:

你们看到这张没有主体的照片,会有怎样的解读?

存在建筑 苏哲维:

这张照片我看过很多次,我觉得每次就像韩松老师说那种感觉,像寻宝一样。但第一眼映入眼帘的是它这些像小像素一样的橙色方块,这些橙色的衣物和被子让我感知到一种巧合但隐藏的美,我每次都会盯着橙色的部分去看,让我产生去探寻这个画面中每个橙色方块的欲望。

存在建筑 何震环:

这张照片第一眼吸引我的是建筑受光的立面所带来的形式感、内在的序列感,以及它们相互呼应的关系,其次就是这些橙色方块在画面之中的跳色。在这张照片里我觉得每个人都可以自定义观看的重点。

原画册 谭凌飞:

其实我听到大家的分享之后,感觉我们讨论的好像不是在说主体到底是要突出还是要消隐,更多的是我们要如何定义主题。像苏老师刚刚关注的是像小像素块一样的橙色衣物,何老师关注的是建筑受光面整体的韵律感,我觉得这都是我们有意地在画面结构上让建筑形体消隐的结果。

△ 图源:原画册

这张照片后来被华为放大打印后,在成都的九方购物中心里进行展出,很多普通观众都看了很久,我听到他们有人在讨论有没有晒泡菜,也有人去窥视他们那些窗户里面的东西,还有人去寻找里面有没有人的存在。它将一个真实存在的建筑形态展现出来,虽然它有很多建筑师不太想看到的一些东西,比如说那些被修补了的墙的立面,还有外露的各种管线。但我觉得把建筑的主体消隐掉,呈现出真实的生活方式和烟火气,也是建筑摄影非常重要的一部分。

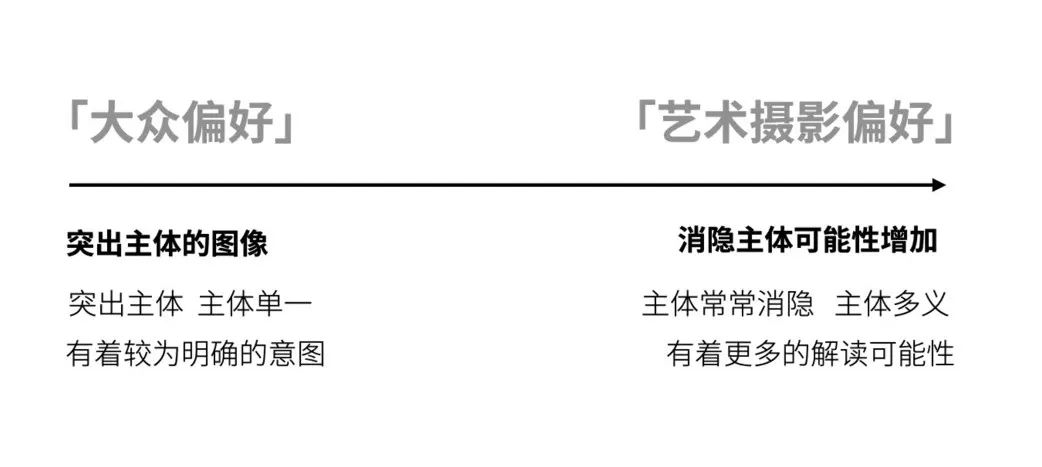

大众偏好会更倾向于突出主体,喜欢一眼就可以看到摄影师明确意图的图像。但是艺术摄影有时候会追求消隐主体,它常常会让观众第一眼看不到建筑师想要表达的意象,但这样便会带来更多的解读可能性。其实现实的城市场景和建筑现场,周围的环境往往很嘈杂也很真实,甚至有非常多不愿看到的“丑陋”的东西存在,但我认为可以对它们进行记录并恰当保留,不刻意美化但做到真实地呈现它,它会成为另外一种审美。

存在建筑 苏哲维:

这是一张我们认为的“完美工作照”,有完美尺度还原、完美的拍摄时间、完美的建筑曲线、完美的人物位置甚至姿态,整张图都呈现出一种效果图一样的完美倾向。但每当有人评价我们的照片像效果图的时候,我们的内心感受其实很复杂,因为我们发现这类照片有一个共同点:它是被精心设计过的,所以同时它就是可被复制的。

△ 海口云洞图书馆 建筑设计:MAD

摄影:存在建筑

我们并不排斥这种拍摄,但我们更想抓拍到那些不可复制的场景,这种不可复制往往都不那么完美,但却很有意思。比如这张我们拍摄的MAD的朝阳公园广场(虽然未被MAD选中)和这张重庆来福士对岸冬泳的人。我们很喜欢这两张照片前景中的人所带来的那种难以描述的时代气息。

△ 朝阳公园广场 建筑设计:MAD

摄影:存在建筑

△ 重庆来福士 建筑设计:Safdie Architects

摄影:存在建筑

这张两年前拍摄的重庆来福士也是一张我们自己特别喜欢,但未被甲方选中的照片。这个画面记录下了每年长江枯水期时在这一片江滩市民聚集的场景,每个人物在放大后都可以看到很多有趣的状态,隐约带着一种复杂荒诞的故事感。照片里的场景每年只会出现一个月(枯水期),而这个江滩也已经被列入统一改造的名单,所以这是一个即将不复存在的场景,这也算是我们摄影的“纪实”。

我们不想将照片局限于单一地描写建筑,希望用照片中多一点的故事感,让建筑的呈现更加丰满。虽然这样的照片确实不是所谓“完美的建筑定妆照”,但我们认为它是更加耐看的。

△ 重庆来福士 建筑设计:Safdie Architects

摄影:存在建筑

原画册 谭凌飞:

关于完美的话题,我相信其实大部分的摄影师或者观众都有自己的定义,特别是摄影师,他会在自己的实践中去呈现完美。我认为韩松在里斯本的这张摄影就体现了完美。

原画册 韩松:

当年我特别信奉布列松的“决定性瞬间”,我到这个地方的时候,觉得这两个门和光线非常漂亮,有一种通道口的感觉。我就觉得一定要等到一张,画面里两个门各走进一个人,并且姿势也要相似的照片才可以。我非常耐心地在这里等了一个小时,才等到这个构图、光线、情绪、人物、位置、动作都同时满足想法的完美照片。

△ 街头·里斯本 摄影:韩松

原画册 谭凌飞:

这里我想分享一下自己的经历,作为建筑学的学生大家都会学到勒·柯布西耶的各种作品。我们在杂志和画册上看到的关于萨伏伊别墅的照片,大部分都是从外立面到建筑细节的处理均很完美的“定妆照”。但当2019年我真正进入萨伏伊别墅的时候,它其实有很多不完美的地方:白色墙壁上长窗漏水导致的水渍,不太平整甚至带有一些污渍的地面等等。

如果按照最初对完美的理解,拍下这张照片后我会把瑕疵修掉,然而我当时没有做这些处理。在这个距离我们已经百年的建筑中,它有自己的气质存在,我认为这些痕迹都是它的一部分,是存有这个场所的精神的。

我对完美的理解一直在发生变化,这种变化也反映在我平时创作和观察的过程中。我现在会更喜欢这样一种呈现真正场所本身的照片。如果将所有所谓“不完美”的东西全部都处理掉,其实就会像磨皮过度的肖像摄影,美丽但乏味。

△ 萨伏伊别墅 建筑设计:勒·柯布西耶

摄影:谭凌飞

原画册 韩松:

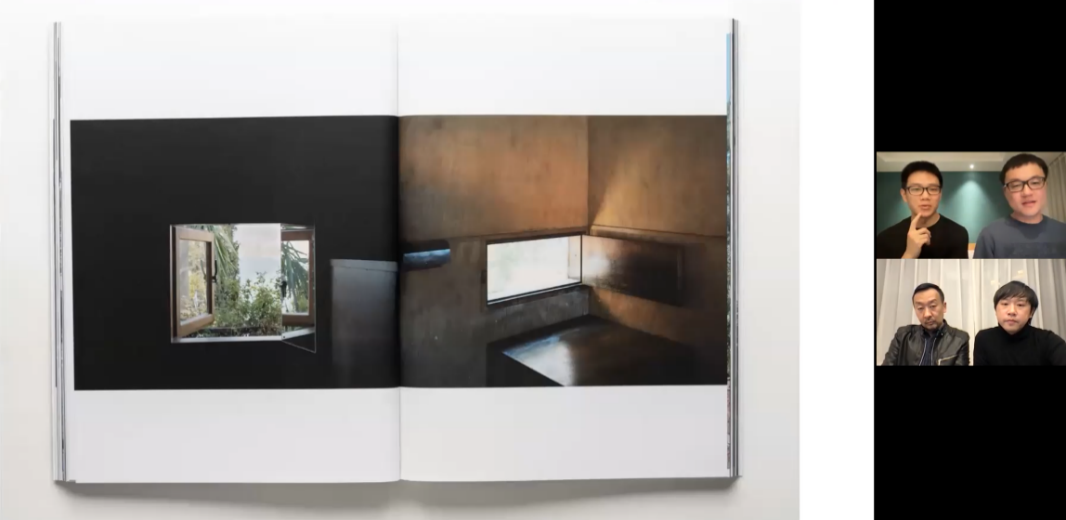

日本建筑摄影师Homma Takashi拍摄了一系列柯布建筑中的窗户,最终形成了这一本画册Looking Through Le Corbusier’s Window。他是少见的在欧美艺术圈也非常“吃香”的日本籍摄影师,但这本画册里的照片给人的感觉都好像是随手拍的,非常“不完美”。例如左边这张严重曝光不足,右边的这张又严重的曝光过度,完全“放飞自我”了。

△ 讲座截图:Looking Through Le Corbusier’s Window

图源:原画册

原画册 谭凌飞:

这是艺术家的自我标榜吗?这里涉及到不完美是否有“合法性”和如何定义美的问题。其实一开始做摄影,我个人也会觉得他们就是在自我标榜,但后来越来越发现他们是有存在的道理的。如果你对美的定义仅仅是优美、壮美、或者是漂亮,这都只是美的一部分。但实际上美学甚至会将荒诞、丑陋等这些大众观点下的“不完美”纳入进来。所以当我们看到很多艺术作品的时候,会出现完全反自己审美倾向的现象,这其实是对美的范围的一种扩展。

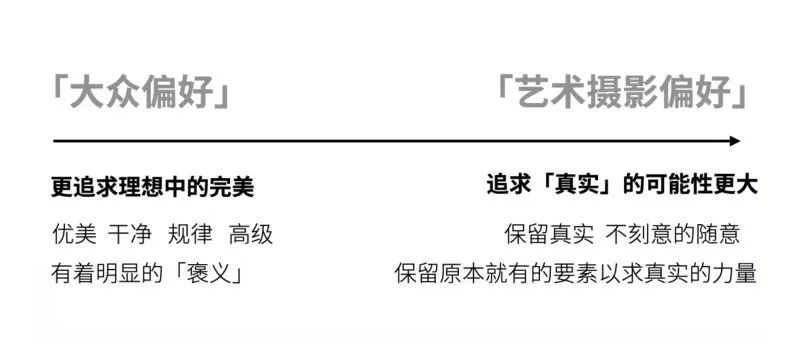

在这个前提下,我们可以总结出大众更多是追求一种理想中的完美,目的是可以直观感受到这个建筑很好。而在艺术摄影里,追求真实的可能性会更大。为了追求真实,或多或少地会保留一些真实场景的原本状况,并追求那种“不刻意的随意”。

△ 图源:原画册

我们将这个光谱再细化,普通人在观看图像的时候会倾向于正向褒义(高大上、有趣、明亮、抒情、温暖等)的意象,而中性或负面的意象则会被认为是不完美的,但是这种评判方法会让图像失去很多可能性。

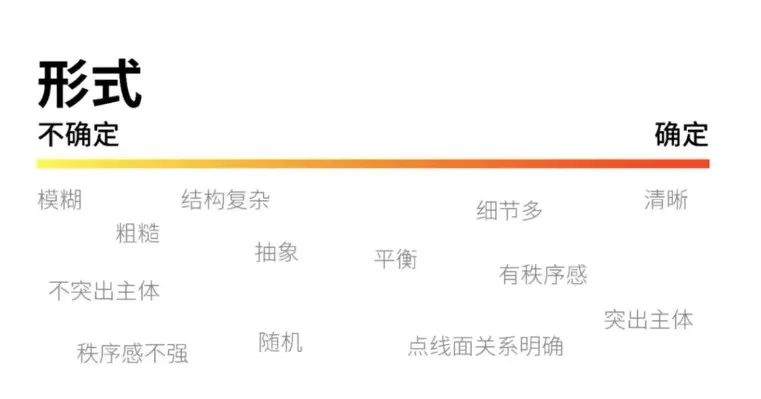

△ 图源:原画册

在形式上也是一样,很多人认为完美的照片应该是清晰确定(有突出的主体、有秩序感,点线面关系明确、画面平衡、细节丰富等)的,但在艺术创作的图像语言中这有时会成为一种束缚,越来越多的摄影作品开始包含复杂的结构、抽象、随机、粗糙这些部分。一个完美画面,不仅需要光谱右边正面积极、形式确定的内容,同样也需要左边不确定但动人的内容。

△ 图源:原画册

很多人认为艺术与商业不能混为一谈,但随着这些年大众审美偏好的往前推动,很多商业建筑摄影作品也在越来越多地保留真实,艺术史上大师们所探索的领域也越来越多地被应用到我们实际的工作之中,我们也相信会有越来越多的普通观众可以开始感知到它们的美和价值所在。

存在建筑 苏哲维:

反猎奇这个话题其实和刚才韩松老师讲到的“决定性瞬间”是有延续性的。在摄影界我们经常能看见的一句话就是“决定性瞬间”,这也是我们一直追求的、难以复制的、更高阶的完美。

从结果来看,它其实是一种视觉猎奇(非贬义),但是这种决定性瞬间往往带着一种不够日常的真实,需要运气,刻意的等待或者专门的安排。这张照片还是我们为直向建筑拍摄的麓湖漂浮总部办公,这个光出现的时间非常短暂,刚好出现的人物和建筑的体量、结构、肌理、光影都形成了呼应,画面确实非常美,但呈现出一种微妙的刻意状态。

△ 麓湖漂浮总部办公 建筑设计:直向建筑

摄影:存在建筑

所以拍摄的时间久了,我们慢慢喜欢一些更放松的照片。我们会关注随时随地都在发生的场景,没有特殊的人,也没有绝妙的光,也没有什么特别的构图,这就又回到了今天的主题——平实日常。我们拍摄瓦美术馆的建筑远景时,刚好有一位村民入镜,但这就是建筑周边一个非常日常、每天都在重复的场景,所以我们专门留下了这张照片。

△ 瓦美术馆 建筑设计:llLab

摄影:存在建筑

业主把这张照片做成海报放在村口,有一天这个村民穿着相同的衣服帽子看见了海报中的自己,刚好又被建筑师刘涵晓抓拍下来,形成了一种非常有趣的互动。

△ 讲座截图:村民在观看海报中的自己

摄影:刘涵晓

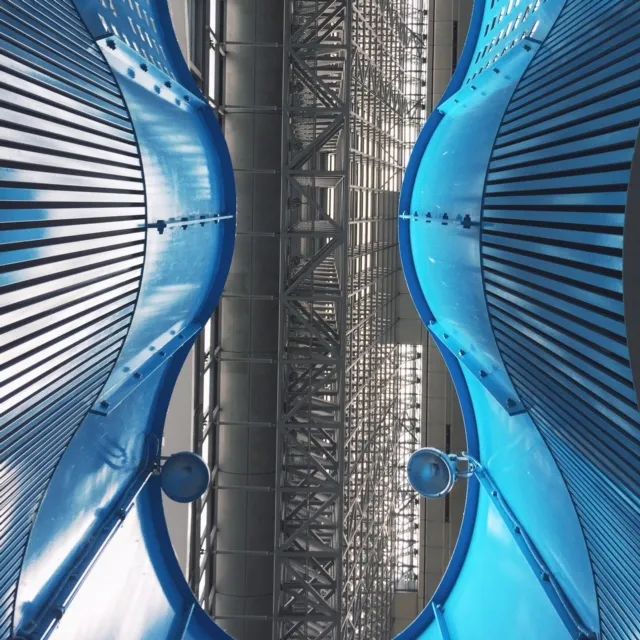

最后用这张记录丙丁柴窑内部工作人员劳作的场景照片作为我们讲述的结尾,它满足了我们前面聊到的所有内容:接近人眼焦段的镜头,没有猎奇,没有夸大,也没有刻意去等待什么。我们当时到现场就直接开拍,原原本本地记录下当时所看到的真实景象,然后再把我们所看见的现场传递出去,这样一类真实的拍摄是这两年我们非常喜欢的工作方式。

△ 景德镇丙丁柴窑 建筑设计:张雷联合建筑事务所

摄影:存在建筑

原画册 谭凌飞:

关于猎奇和反猎奇我们在准备这一次讲座讨论的时候得出了一个结论:有非常多的摄影视角,会特别想寻求巧妙的东西,但这种巧妙的东西有时可能会成为照片里唯一可读的东西,所以这也是我个人更倾向于反猎奇的理由。

比如说这张拍摄印度昌迪加尔高等法院的照片,当时被很多人喜欢,它的颜色、比例、甚至还有一辆刚好停在这里的白色小车都非常有趣。为了拍到它,这张照片的拍摄视角其实非常刁钻猎奇,但是当我再回看这张照片,照片中并没有更多新的可读性内容出现。

△ 昌迪加尔高等法院 建筑设计:勒·柯布西耶

摄影:谭凌飞

原画册 韩松:

这是我在我家楼顶拍摄到的一个屋顶私人泳池,它虽然是一个平淡的日常生活场景,但是画面呈现出了很多细节:泳池的质感、反光的颜色、植物的生长状态、各种层次的绿色……我每一次看它都会发现更多新的细节,虽然这张照片并不完美也不猎奇,但是这些细节的交融,使它在平淡中呈现出别样的生机。

△ 成都屋顶系列 摄影:韩松

原画册 谭凌飞:

建筑摄影的表达主体一般默认是建筑本身,我们很容易通过猎奇视角来展现建筑的存在感,但我们需要时刻提醒自己建筑的根本是为人提供生活的居所,摄影表达的主角应该回归生活本身。泳池这张照片参加华为摄影展后也获得了各种解读,这些解读其实也是当代生活的另一种投射。我们希望有更多的摄影师和观众能够抛开猎奇的视角,接受更有阅读性和深度的建筑摄影作品。

这种不猎奇的照片往往看起来十分平淡,那它是否具有“合法性”呢?是探索还是退步?这里回溯部分摄影史来为大家探讨。最早摄影的表达是依附于对绘画的模仿和追求(画意摄影),当时认为摄影只是对真实场景的复制,古典绘画中的美才是真正要追求的“美”。

直至20世纪上半叶,摄影才开始脱离对绘画的模仿,更加侧重于展现现实,传统纪实摄影出现,但它会偏向于选择战争饥荒这一类宏大人类话题作为拍摄题材,同时十分追求决定性的瞬间和几何的美感。

△ 画意摄影 - Robert Demachy摄影作品

△ 传统纪实摄影 - Robert Capa摄影作品

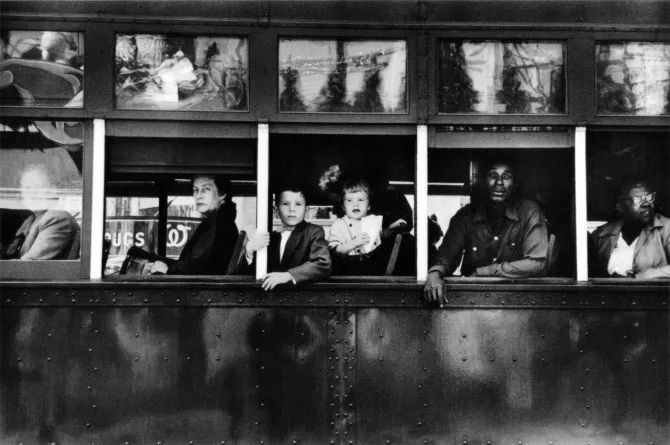

但当我们等待这些瞬间或者制造这个画面的时候,是否有违摄影的本体美学?这个反思使摄影行业对于“非决定性瞬间”的探索开始出现。比如罗伯特·弗兰克以及戴安·阿勃丝这一类新纪实摄影师,在他们的作品中,可以看到精心等待所产生的完美几何画面开始被抛弃。

△ 新纪实摄影 - Robert Frank 摄影作品

当代,冷面摄影和对大画幅美学的追求开始出现,像我们刚才看到的杜塞尔多夫学派托马斯·鲁夫拍摄的建筑系列和乔尔·斯腾菲尔德拍摄的美国景象,它们呈现出一种更慢的拍摄与阅读方式,不再追求特别的瞬间,而是用比较大的相机和画幅输出可以让观众仔细阅读的照片。

同时,景观摄影与纪实摄影也逐渐融合,被人改造所形成的自然景观也被认为属于纪实摄影的范畴。很多原来定义的摄影分类和评价标准正在当代慢慢被消解,我们需要的是一些更新的观看方式。

△ 大画幅摄影 - Joel Sternfeld 摄影作品

大众对猎奇的偏好是非常正常的。我们也是从大众走来的,尤其是我自己在作为学生时受到设计教育的影响,也会去关注一些非常强烈的形式感,会更喜欢叙事感强的、有巧合的、幽默的图像,因为它会吸引你瞬间的注意。

但是艺术摄影会有非常多的反猎奇、反刻奇和反宏大的倾向,例如冷面摄影、非叙事摄影,它们会更希望将照片用一些客观平实的视角来呈现给大家。与大众偏好不同的点在于,它会产生一种耐看的可读性,每一次观看都可以看到不同的内容,我觉得这算一种摄影上的拓展。

未来看到一张城市风光或景观摄影时,到底是希望看到厉害的建筑本身?还是说是看到更平实、客观的东西,从中慢慢读出城市的一些精神风貌?我觉得这是值得我们思考的问题。

△ 图源:原画册

Q&A

原画册 谭凌飞:

客户对于猎奇图像的需求,在这几年会有一些变化吗?

存在建筑 苏哲维:

我们感觉到的变化很明显。早些年我们的客户明显会更喜欢夸张的镜头、鲜明的颜色,但这两年越来越多的客户反馈希望照片更平实一点,不要过度后期。我们也在反思是不是低估了我们的客户群体,他们在审美上飞快的进步,同时也影响着我们的改变和更新。

另外我认为摄影师需要去引导市场环境,很多的短期内看上去无效的工作是会在后期回馈巨大的力量的。我们今年正在计划一个新摄影集《未选集》,会收录这些客户没有选中,但是我们自己特别喜欢的“不够完美”的抓拍照片,初衷就是希望客户在几年以后回看我们之间的合作时,可以重新再去思考为什么我们会珍惜这些他们最终并没有选择的照片。

原画册:

站在摄影审美教育的角度来看,我们认为人的审美是会“进化”的,和摄影史的规律相契合,它会率先被艺术家认识到,接着被有探索精神的品牌商业摄影师逐渐意识到,间接影响到摄影师的客户(建筑师),最后通过传播影响到大众。所以我们想做的就是帮更多有“启蒙意识”的摄影师探索到自己的发展方向,我们也相信未来建筑摄影的表达一定会越来越多元。

存在建筑:

这些年我们对建筑摄影的热爱一直驱动着我们摄影作品的更新,我们也在这些实践中逐渐找到了突破的方向,对焦距、主体、审美价值观、反猎奇的探索,也是帮助我们不断迭代的方式。这就是开头我们想说的,我们从来没有把工作与审美追求、个人创作分开过,所以也谢谢这些年我们的委托方对我们的包容。

△ 对谈现场 ©有方

本文版权归有方空间所有,部分图片由主讲人提供或来源事务所新作发表,版权均归原作者所有。若有涉及任何版权问题,请及时和我们联系,我们将尽快妥善处理。邮箱info@archiposition.com

上一篇:武汉光谷大剧院、光谷音乐厅概念方案设计国际征集公告

下一篇:食之六七面馆:寻常材质的多样可能 / 左通右达建筑工作室