本文选取自一石文化与设计及文化研究工作室编辑成册的《北京跑酷》(三联书店2009年版),作者史建。

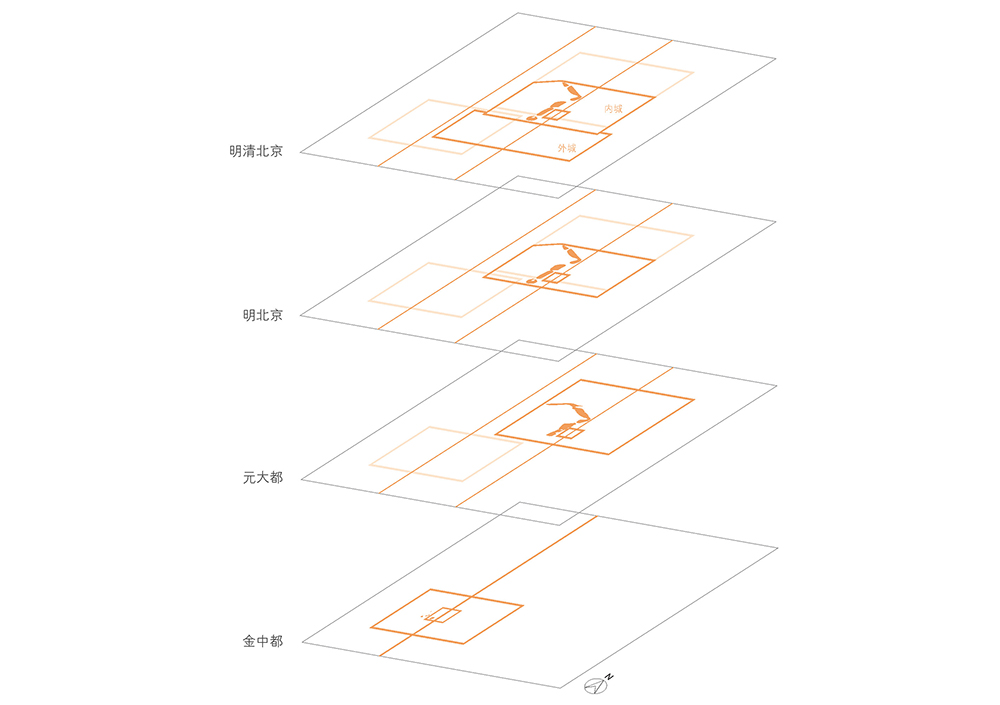

由元大都到明北京,皆在都城营造之初,着意于以中轴线为中心性的对称布局设计,尤其明清北京,在内城、皇城和宫城的同心空间等级布局中,强化了由永定门至钟鼓楼的中轴线都市空间秩序。由景山南望和北瞰均无比壮观的北京内城的中轴线,从来也不是路(城市交通干线),这一卓绝的都市空间设计是社会、政治与文化秩序的极化表达,是象征性、仪式性对都市性的“剥夺”——宫城和皇城占据都城中心,什刹海、天安门广场及其前面的延伸到正阳门的千步廊,也在都城阻断了城市东西向的连接。但是在外城,在正阳门和永定门之间的南中轴线(前门大街—天桥南大街—永定门内大街),却不仅是千步廊以南轴线的延伸,也一直是外城最重要的城市交通干线和商业街。

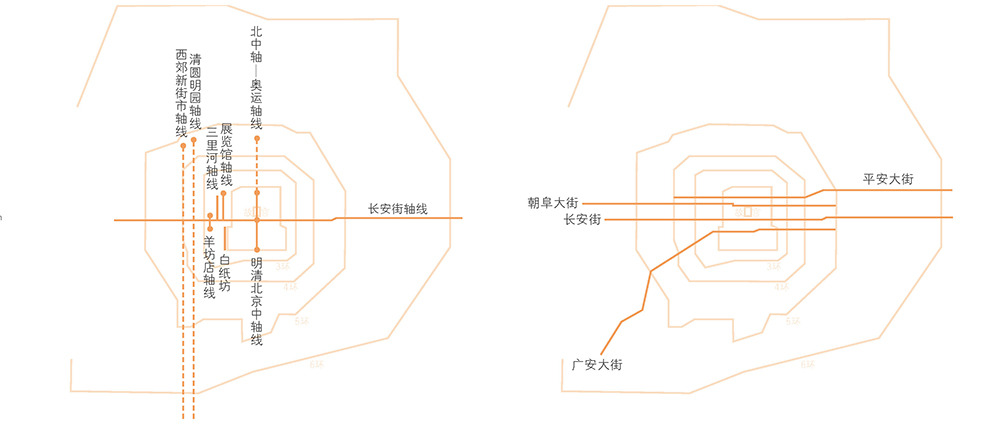

清代帝王无意于北京旧城已有空间格局的改变,而是着力于西郊诸园(尤其是圆明园和颐和园)的营造。乾隆的圆明园实际上是园林化的紫禁城,由其中“淡泊宁静”、“九州清晏”、“正大光明”延伸出来的轴线,已不再满足于对都市的占有性空间控制,而是对整个帝国的象征性空间控制。日伪时期的都市计划提出在西郊另建新街市的设想,欲在西长安街延长线上建立以颐和园排云殿为端点的新行政中心轴线。1949年以后,“梁陈方案”对西部另建新行政中心的呼吁虽没被采纳,却仍有三里河、展览路等几处区域性纵向轴线的建构实验散落,只是随着长安街的贯通和沿街国家级建筑的大规模营造、天安门广场的拓展、前门商业区域的衰落和永定门的消失,中轴线作为都市空间秩序表征的意义逐渐弱化。

实际上,从20世纪50年代苏联专家组指导下的都市规划起,都城的南北中轴线再造一直是与长安街同等重要的新北京都市空间营造的重心(在规划方案上展现为颇具宗教意味的十字或T字形),只是在横向格局建构尚捉襟见肘的情况下,南北轴线建构的宏愿只能纸上谈兵。近年来,伴随着永定门的复建、前门区域的催生和奥运区域的崛起,新国家主义空间秩序突然致力于中轴线的激活和超级建构,即不仅全面突击整修前门大街及其区域,而且向北大规模延伸北中轴线,以远胜于大都和旧城的尺度,营造北中轴路、奥林匹克公园(及众多国家级体育场馆)和森林公园。给世界留下深刻印象的北京奥运会开幕式的29个焰火脚印,从永定门凌空迈向“鸟巢”(国家体育场),不仅是奥运历史的象征,也是重建和回归北京纵向结构(空间、政治与文化)的盛大宣示。

明永乐四年(1406),成祖朱棣下诏在元大都的基础上营建宫阙及城池,历经14年,建成紫禁城、皇城和内城。由于皇城比元大都有所扩大,使内城南墙向南推移二里,原城墙改为街道,是长安街的雏形,也是北京城墙(节点)—道路(干线)转换模式的起点。但是天安门前丁字形皇家政治广场,阻隔了长安街的东西连接。拆除广场上东西三座门(长安左门和右门)的门扇、沟通长安街和东西城的最初努力,发生于辛亥革命后的第二年(1912),随后,开辟了公共交通(有轨电车);日伪时期又打开城墙,建“启明门”(建国门)和“长安门”(复兴门),增强了长安街作为都城重要交通干线的功能。1949年9月,中国人民政治协商会议第一届全体会议通过决议:定都北平,改北平为北京;同月,又决定在天安门广场建立人民英雄纪念碑;同月,为迎接开国大典,整治天安门广场,确定旗杆位置在长安街南侧丁字形广场南墙东西连线于中轴线的交叉点。由此,长安街作为都市政治横向轴线的地位初显。1952年8月,北京市第四届各界人民代表会议第一次会议以表决形式决定拆除东、西长安门;1956年打通西单至复兴门路段,长安街全线贯通并逐年加宽。

毫无疑问,长安街横向轴线地位的确定,是以天安门广场都市中心广场地位的确定为前提的,当天安门成为国家原点(检阅),广场成为巨大的人民语境(仪式空间),长安街就是最好的流动空间(阅兵、游行)。不仅如此,1958年,当中央决定再次扩建天安门广场并建设十大国庆工程,长安街的国家/政治的横向轴线地位得以突显(当时不仅准备在长安街上建设民族文化宫、民族饭店、北京站、军事博物馆和长话大楼,还有国家剧院和科技馆)。与此同时,朝阜大街(阜成门内大街—西四东大街—文津街—景山前街—五四大街—东四西大街—朝阳门内大街)的整治与拓展,以及20世纪末平安大街(车公庄大街—平安里西大街—地安门西大街—地安门东大街—张自忠路—东四十条—工人体育场北路)与广安大街(广安门外大街—广安门内大街—骡马市大街—珠市口西大街—珠市口东大街—广渠门内大街—广渠门外大街)的改造,都是贯通旧城东西(均为交通主干道)、烘托长安街横向主轴线的持续努力。长安街、朝阜大街、平安大街、广安大街的横向贯通,以及沿街国家/政治、商业/复古建筑的超大规模营造,是对旧城纵向空间结构的颠覆与改写。

在国庆十大工程之后三十年,曾集中国家财力、智力营造的以天安门广场为核心的长安街轴线沿街公共建筑,在建筑高度、风格、文脉等问题的研究上费尽心力,然而历尽时代动荡磨难而无成。1985年重新完成的新一轮天安门广场和长安街规划综合方案,规划新建办公楼14座,博物馆、展览馆6座,剧院、电影院、音乐厅、文化宫6座,会议中心等5座,商业服务楼10座,共计47座,试图在早已完成的横向交通轴线上,建构当初行政/公共建筑空间叙事的宏愿。但是这一宏愿在以后的商业化时代功亏一篑,虽然中国社科院图书馆、交通部办公楼、全国妇联办公楼、首都博物馆、国家大剧院、长安大戏院等陆续按计划建成,但更多的原定工程因种种原因避开了长安街(如外交部办公楼、市人大及政府办公楼、民主大楼)或未建(如人民大厦、国家电影宫、民族博物馆、青少年宫等)。东方广场、北京站北口、金融街南口等商业建筑的超规模建设,最终消弭了这一轴线建构的政治/文化气质,而已有建筑整体设计的无法(始终未能建立有效的整体与区域控制体系),则是其流于平庸的深层原因。相比之下,至今仍处于断续生长阶段的朝阜大街,因在50年代保留了北海团城(道路因而留弯)和60年代中国美术馆的建成,以及沿街大量古建筑遗存,反倒成为北京最具魅力的街道之一。不幸的是,匆忙、大规模撕裂旧城肌理拓展的平安大街和广安大街,不仅复制了长安街规划的问题,更在沿街商业/复古建筑设计方面放大了长安街的弊端,成为在不该发生的年代里产生的旧城建设的永久创痕。

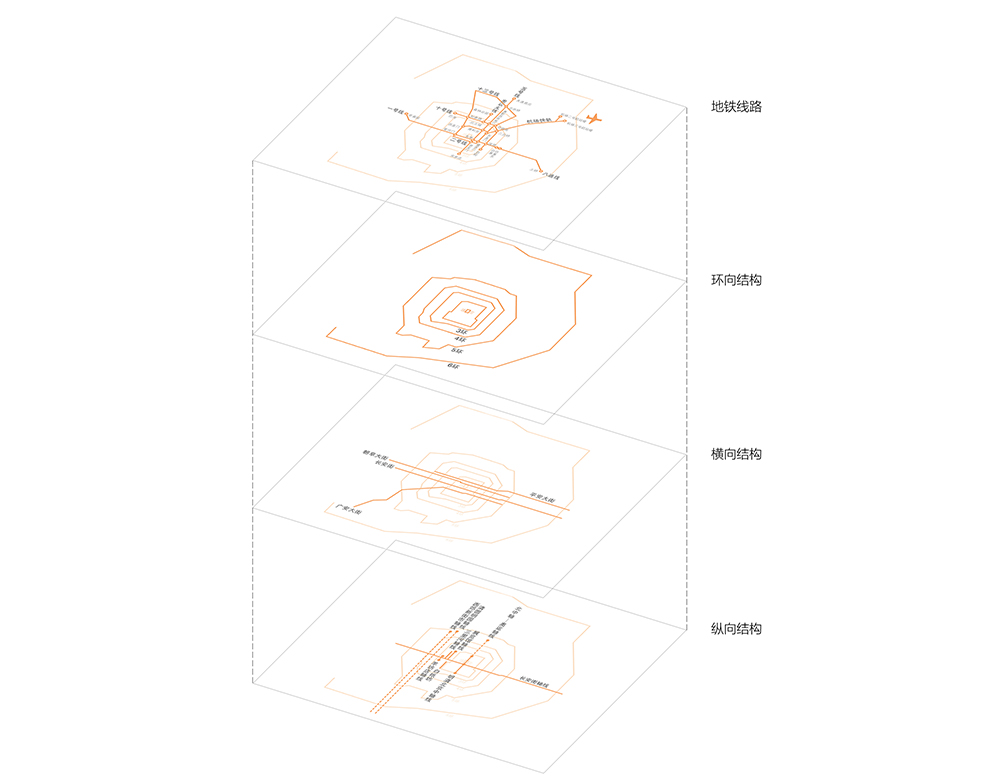

前文曾经提到,明清北京是在内城、皇城和宫城的同心空间等级布局中,强化了由永定门至钟鼓楼的中轴线都市空间秩序,因此,由多重城墙围合而成的平展的北京旧城,才是突显中轴线规划格局与魅力的基本语境(文脉)。与天安门广场和长安街的迅速、持续拓展不同,城墙的存废由于梁思成等专家的竭力呼吁和难以忽视的象征意义,而得以慎重对待,所以虽然外城城墙和城楼到1957年已基本拆除,但内城城墙和城楼甚至还得到不断维护。1965年,出于备战需要,地铁领导小组向中央报告,提出利用城墙位置修建地铁的意见,得到认可,1969—1970年开始大规模拆除。地铁一期工程于线路沿长安街与北京城墙南缘自西向东贯穿北京市区,连接西山的卫戍部队驻地和北京站,1969年10月1日建成通车;二期工程始于1969年,其线路沿北京内城城墙自建国门至复兴门,到1976年,北京内城城墙大部分被拆除。1981年,北京地铁正式对外运营。北京地铁复八线于1992年开工建设,2000年与一线全线贯通。到奥运期间为止,已建的北京地铁线路(包括2012年的中期规划)皆“严格”因循了上述纵向、横向和环向三种结构。

具有象征意味的是,地铁一期的设计线路,正是对西部横向轴线和内城环向肌理的“描述”;而一线的贯通和二线的环形,又分别真实再现了北京横向与环向两种都市秩序结构;最为奇妙的是,在奥运期间匆忙完成的地铁奥运支线(8号线,目前只有三站,将来也不会贯穿中轴线)和前门大街地面的观光有轨电车(前门至珠市口,全长840米),以断续、错位、象征的方式,表征了新中轴线结构的内涵。当然,地铁只是象征性地表达了北京的环向空间结构,北京自20世纪60年代初开始建设的二环路(中国大陆第一条全封闭、全立交、无红绿灯的城市快速路),并由此延伸出的呈环形拓展的道路系统(三环至六环)。相对于中轴线、长安街甚至地铁,环路系统才呈现了北京最为外显和明晰的都市特征和性格。

在纵横轴线的精确锁定和紫禁城—天安门广场的阈限下,一道道环线汇聚成拥堵的河流,沿线堆挤的办公建筑是更为高耸的城墙,而那些立交桥则是永远开敞/拥堵的城门和吊桥。北京的由过强的规划力和过快的建设力促成的环向道路系统,在深层空间逻辑上契合了明清帝都北京的精髓。具有超强理性逻辑的北京环路系统是以其超强的拥堵奇观闻名于世的,都市“现代性”画面的苦心营造的代价,是深度肌理(都市性)的缺失,或者,它由此衍生出变异的、只能源出于自身空间特性的“都市性”——本书就是基于对北京三种都市结构的现实区域的分析。

版权声明:本版权归有方所有,转载请通过邮件或电话与有方媒体中心取得授权。

上一篇:建筑5分钟16 | 李兴钢:瑞士圣本笃教堂

下一篇:北京18个区域路上观察 | 中国空间研究计划05(附)