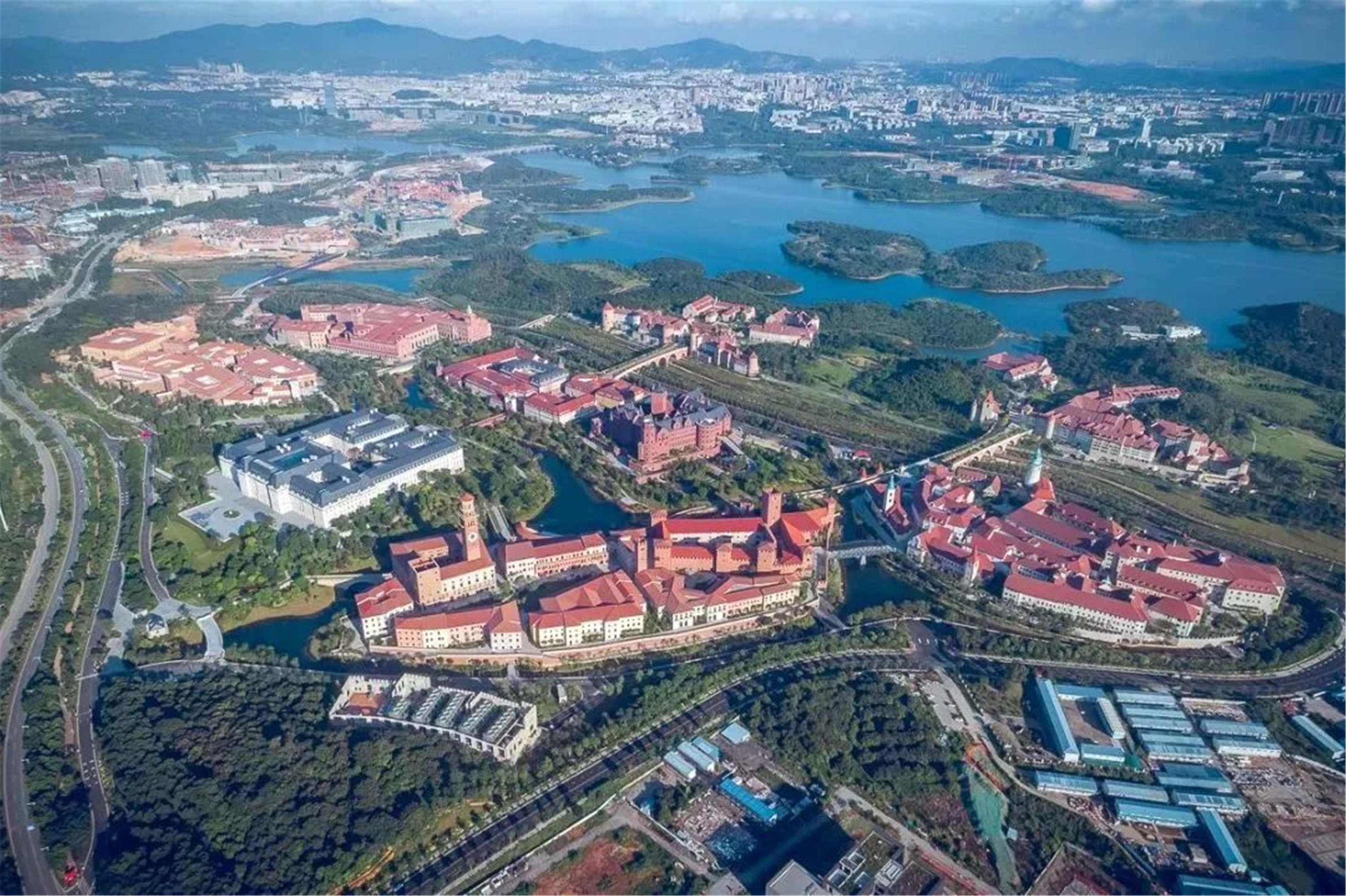

互联网时代频频出现一些抓人眼球、但其实有悖建筑学审美,甚至直接挑战基于“现代主义”产生的“抽象美学”认知的建筑。这些建筑大致可分为两类:第一类是把一些具体物件、福禄寿神仙像等等比例放大为建筑的具象建筑,它们可以说诠释了诸如“建筑应看上去像什么”“建筑要有具体象征”等的大众观念;第二类是直接复制已建成建筑的外观、功能与外观并不统一的仿造建筑,如广东东莞大规模复制欧洲12国经典小镇形象的华为欧洲小镇,这亦与“不同时代、地域应有与其对应的建筑风格,设计创作应成为建筑学的最终目的”的普遍认知相悖。

围绕“具象还是抽象、复制还是新创”的周期性、群体性对峙现象,来源于稳居第一、甚至唯一的建筑话题:建筑形象。基于对通常建筑形式的既定答案——西方古典风象征高贵、中国古典风象征振兴与自信、极简风象征现代等,公众习惯以“设计风格”为题、设问形式发问建筑师,这也使建筑师与公众长期处于互相不理解的状态。

“美”包含相当程度的主观性,表现为特定时段、阶层在特定文化氛围内,由当下经济、政治、社会、宗教等影响形成的趋同审美,是一种群体性价值判断。通常意义的美学品位需通过专门的审美学习与训练获得。我国建筑专业最早依西方模式打造,已然进入西式现、当代美学状态,而普罗大众对建筑的认识普遍处于中式前现代状态。故而除专业壁垒外,建筑学与大众还存在一定的时空差异,包含多层面文化隔阂。

建筑学是与日常生活息息相关的实践型专业,专业与大众的认知都应予以重视。故应绕开“具象还是抽象、复制还是新创”的争论,回到建筑本身设计与建造的环节,分析影响一座建筑形象的生成因素,以使专业内外人士基于基本常识、基础学识展开理性交流,并达成一定共识。笔者认为,影响建筑形象生成的因素大致有6点。并根据情况不同起到不同作用和影响,继而造就丰富的建筑形象。

一、建筑的使用功能

建筑是做什么用的?住宅、办公楼、学校、体育馆......不同的使用功能,会使建筑的大小、高度、规模、组合方式等有很大不同,继而产生不同的建筑形象。

二、建筑的投资

很多建筑、城市建设,由于投入资金成本不同、投资主体的差异,导致建造功能与规模、内部结构选型、选择材料的差异,建筑形象亦不同。

三、建筑所处的自然与人工环境

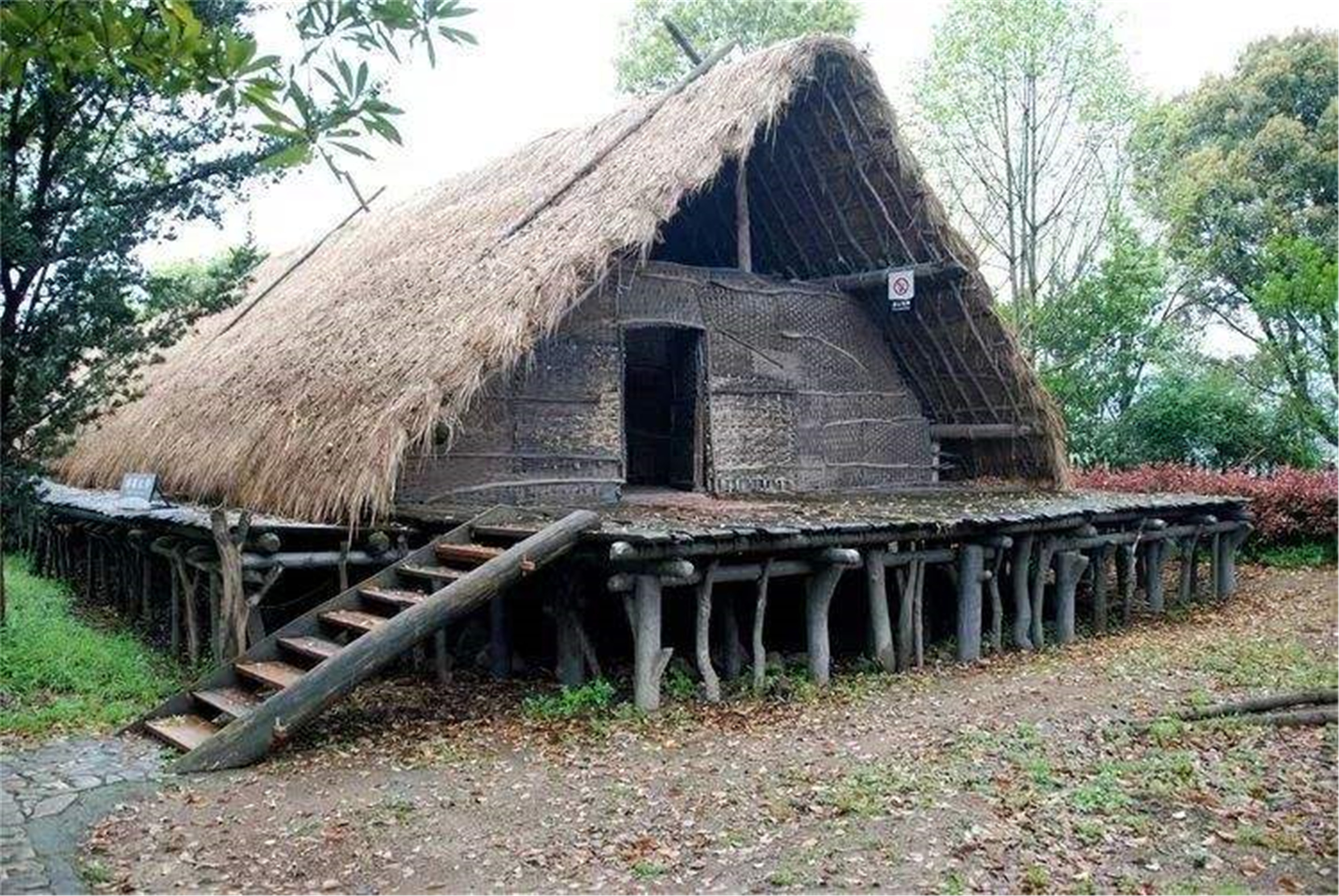

世界各地气候、地形各异,即便处于同个城市、乡村,但靠近马路还是公园,河边还是山坡,对应的自然、人工环境也有所不同,这些也影响到建筑形象。若房子建在北半球,则其南面多开窗。若在南半球,则在北边多开窗。如建在热带海边,往往会开大窗户,还辅以门廊、大阳台等设施,这样既利于遮阳、通风,又可以在舒适气候环境中进行户外活动。当房子靠近山坡地,为了节省资源、投资,房子会随山势被建成台阶状,或被直接挖进山体,即窑洞。当建筑所处的环境比较潮湿,设计会在底部以柱撑起房子,以利通风防潮、预防各种湿地动物的侵袭,即干栏式建筑。

四、建造技术与建造材料

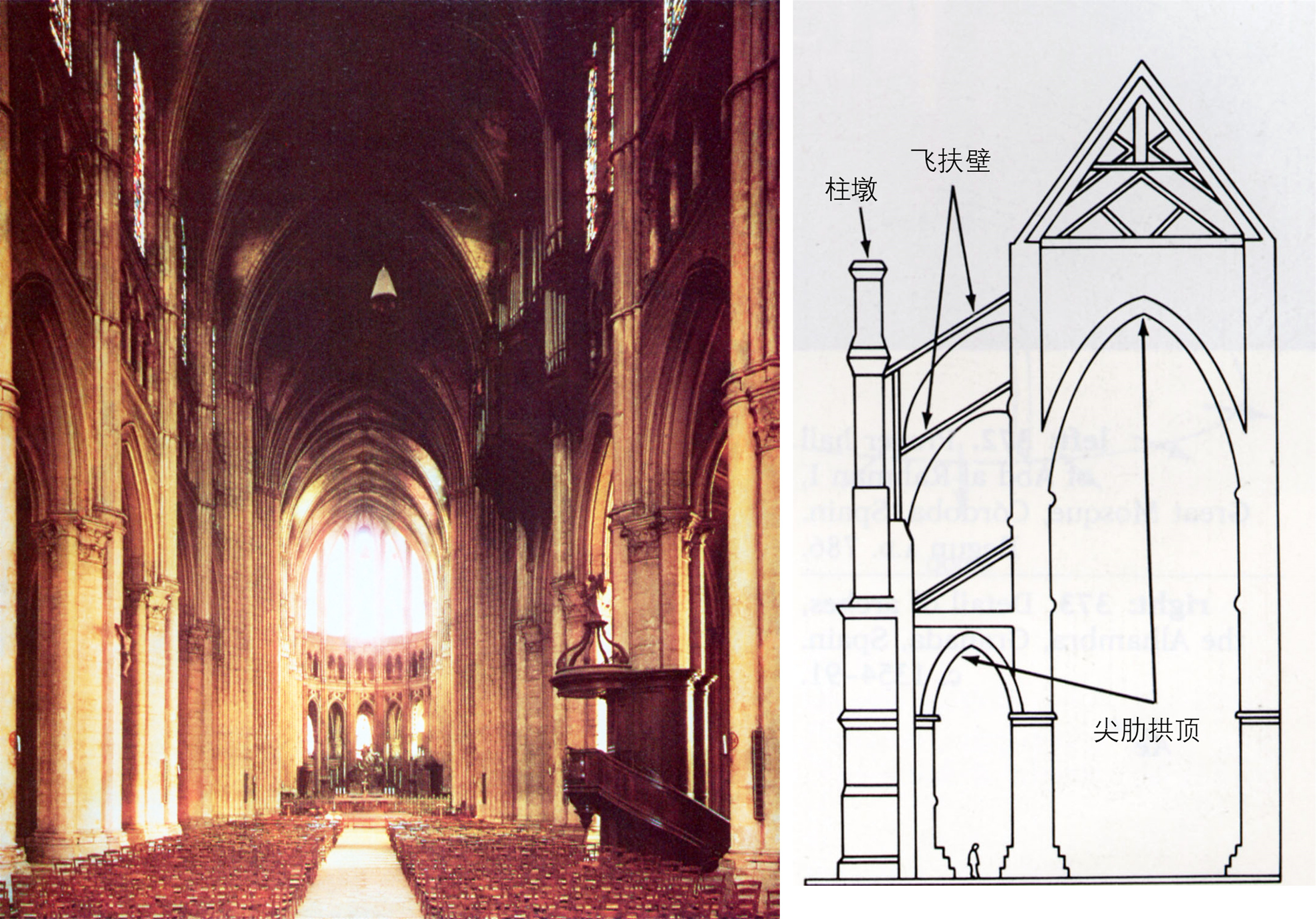

技术与材料是构成建筑骨架的基本因素。早期欧洲教堂通常追求建筑高度以象征宗教意义,但因技术所限长久未能实现。直至14世纪哥特式建筑尖肋拱顶、飞扶壁等新技术的出现,教堂才真正实现了高耸向上的空间形态。近几十年随着计算机、互联网、人工智能等的发展,建筑领域亦出现了新的结构计算方法、可持续性生态设计、参数化、BIM、3D打印、机器人建造等新技术,还有可印刷水泥、透明石头、不同反射度与透明度玻璃、可自主呼吸生态材料等新材料。以计算机辅助为基础,结合新的结构、施工、材料技术,当代建筑已经突破了传统的束缚在笛卡尔坐标系中的形态,实现了前所未有的动感、连续曲面与光滑质感。

五、城市规划、交通,防火、消防规范,经济法规等

我们在纽约曼哈顿看到很多摩天大楼,建筑顶部或呈尖顶、或为退台,普遍具有沿高度收缩的特征。这是为满足城市区域规划法规要求,即为了不遮挡阳光及视线,使阳光照射至建筑底部的街道的建筑形象设计。在荷兰阿姆斯特丹,运河沿岸挤着许多窄小的传统住宅,这其实基于荷兰按建筑面宽收税的传统。房子的面宽被尽量做窄,人们搬运家具时只能通过房顶的悬挂吊杆,从外面吊装入某层的窗户,因此许多房子的形态呈向外倾斜。出于消防考虑,与以往完全被裙楼承托的高层建筑不同,一些高层建筑将部分塔楼直接与地面连接,并紧邻消防车道,这是为了强化火灾发生时消防车的作用。

六、使用者、设计者的生活方式,社会文化习俗,审美倾向,哲学观念

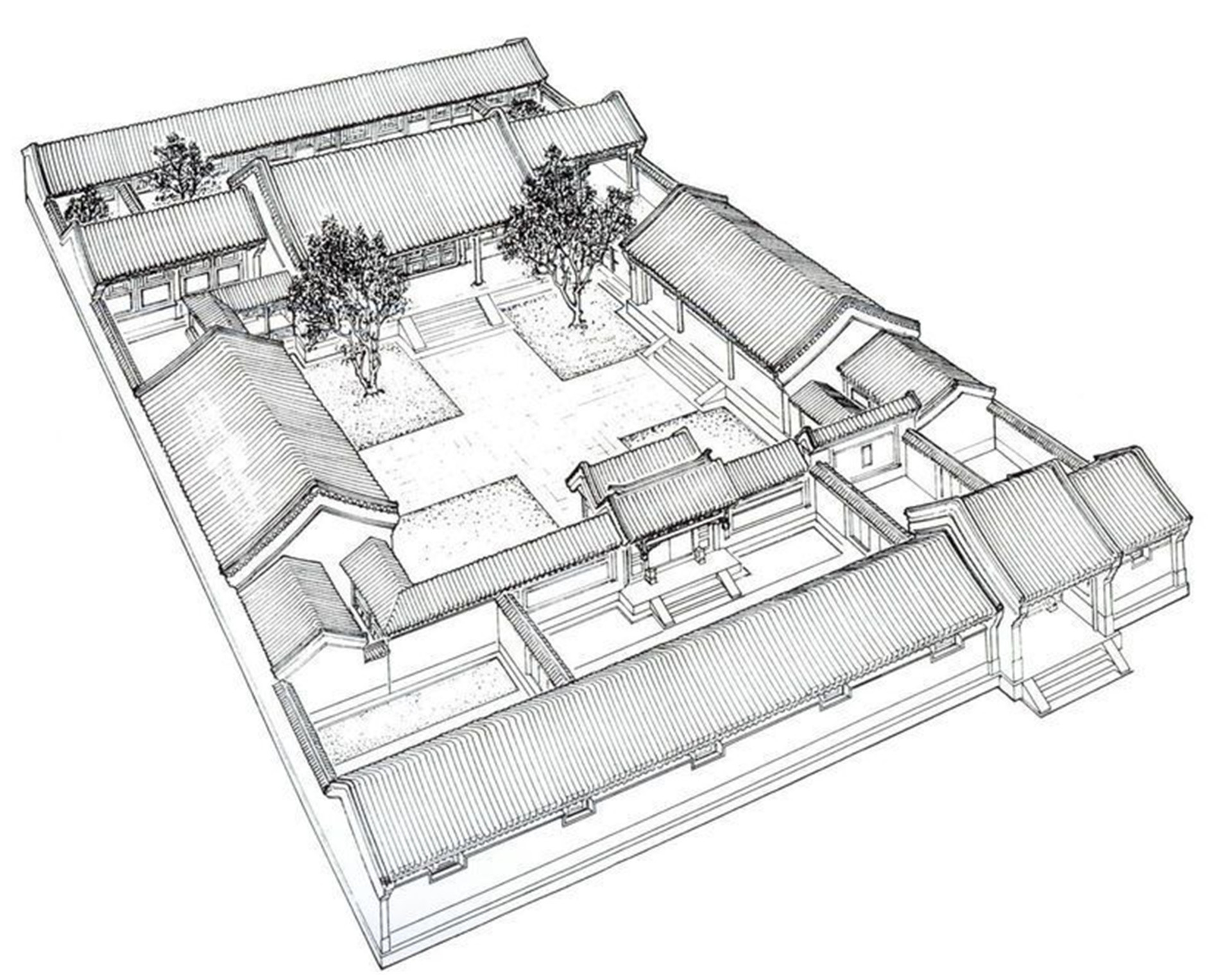

传统中国家庭是以血缘关系为基础的大家庭聚居模式,讲究尊卑礼制、长幼有序、内外有别。因而很多中国传统民居采用院落式布局,通过沿主轴线(大多为南北走向)的前后组合形式适应并体现该生活模式。天坛是古代皇帝祭天之所,是体现中国传统习俗象征的建筑典范。在中国古代,奇数为阳,偶数为阴,天坛象征天,所以建筑尺寸均为奇(阳)数。祈年殿是祈求丰收的祭所,殿内列柱内圈为四根,中圈及外圈均为十二根,象征四季、十二月、十二时辰和二十四节气。天坛各组建筑的平面布局都以圆为主,圆方结合,体现出“天圆地方”的哲学观。天坛内遍植松柏,象征庄重与永恒。天坛建筑屋顶基本采用了蓝色琉璃瓦,是受到“天蓝地黄”传统观念的影响。

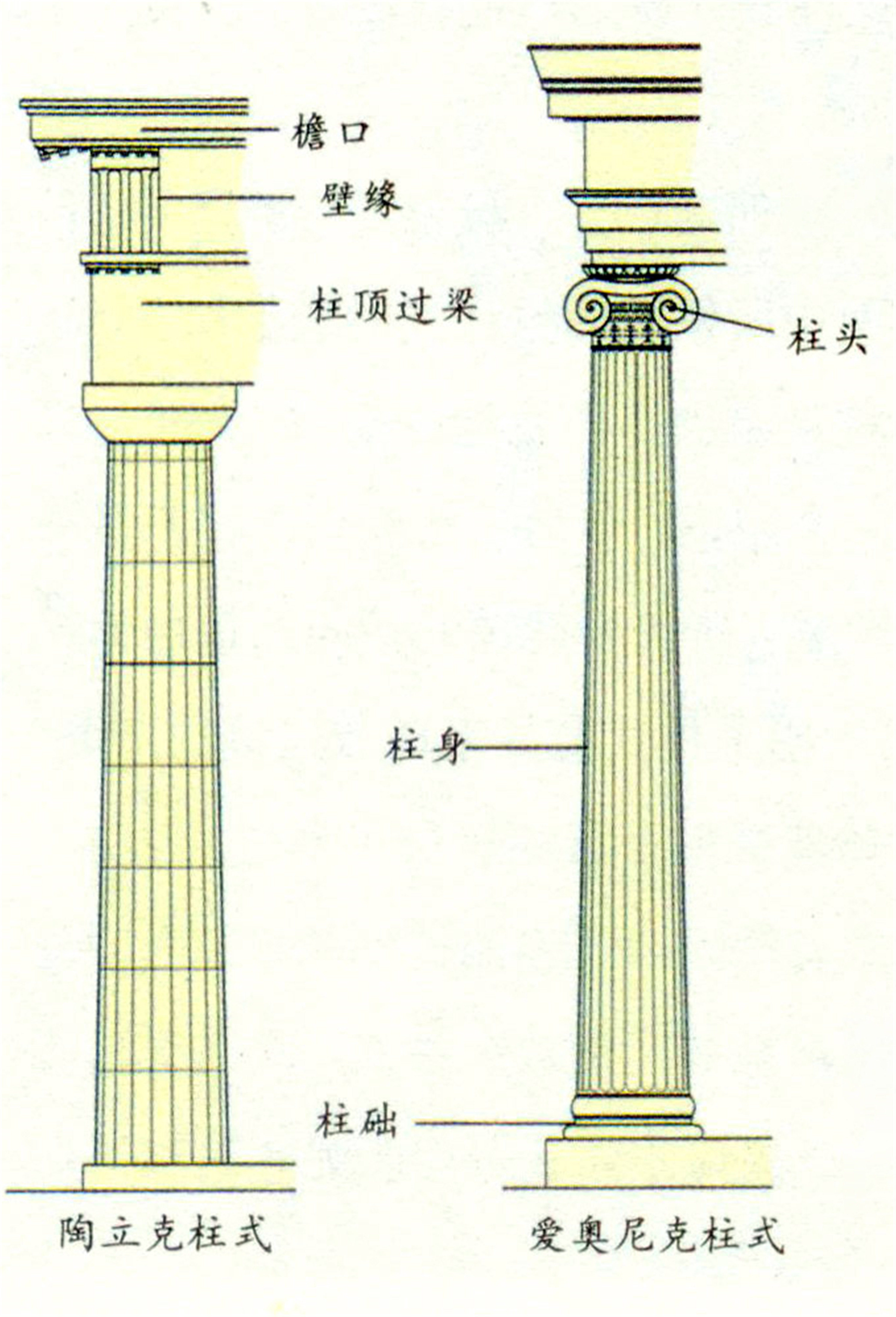

影响整个西方建筑发展过程的希腊柱式,其中陶立克柱式最为简单,其柱头是在一个圆形上置方形,无柱基,柱身刻有20个侧纹,颇具力量感,这种柱式象征着男性的刚健;爱奥尼柱式高度通常高于陶立克柱式,整体更为苗条,象征着女性的柔美。

绝大多数建筑项目都具备不同程度的公共性,这决定了过于个人化的趣味不适合在太过公共的领域使用。故而对公众来说,首先应认识到公共领域与私人领域的不同。掀起“具象还是抽象、高雅审美还是低俗审美”热议的广州恒大新足球场莲花设计方案,最终回到“抽象”表达。机械美、抽象美与象征意义的表达并不冲突,还可避免过分追求具象的过程中,在使用功能和细节上的浪费。2010年上海世博会英国馆,设计师用6万根蕴含植物种子的透明亚克力杆组成巨型“种子殿堂”。种子孕育希望,象征“铸就未来”;建筑周围起伏的地形,宛若打开的包装纸。作为世博馆,整个设计如包裹起来的“种子圣殿”,象征两国友谊的礼物。

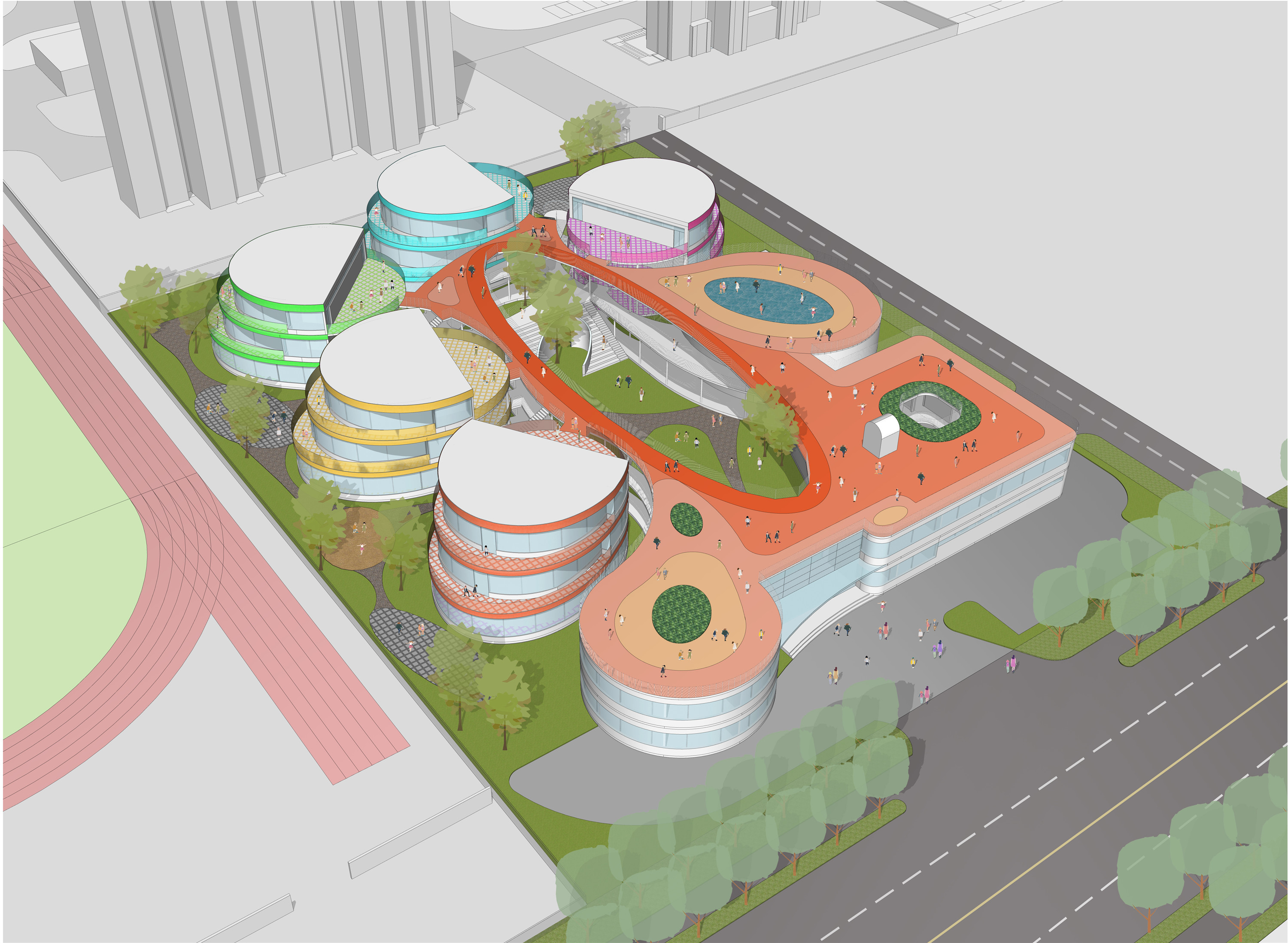

笔者认为,建筑设计者不应单以形式主义解读大众美学诉求,而应从生活、文化、人性等多角度,深究形式背后的故事。现代主义手法亦可通过比例、尺度、材料、细部等满足许多具象需求。建筑师应尊重大众对“具象、象征”的文化与美学诉求,并基于此在建筑学专业框架内,拓展边界、寻找本土特点。笔者团队最近设计的两个幼儿园,以易于大众理解的具象隐喻“活力岛屿”“童话森林”为概念,同时采用“本体”的专业手段——建造的、材料的、空间的、基地的——发展,设计在具象与抽象之间寻找平衡,期实现多重解读的可能性。

研究表明,人们感知、获得的外界信息超过80%来自视觉,故而建筑形象能成为首要建筑话题。建筑形象本身并不存在绝对高低贵贱,可以具象象征,亦可以抽象本体。笔者认为,为实现专业内外的相互理解,大家应从紧盯形象的“结果思维”,转换到将建筑形象视为一系列因素催生的“过程思维”、以及分析该形象结果是否符合作为建筑生产与使用要求的“后评估思维”。这或许能帮助我们在一定程度上摆脱往复的“感性美学之争”,找到“理性的、多样化好建筑标准”的共识。

本文图文皆由范文兵授权发布,欢迎转发,禁止以有方编辑版本转载。

上一篇:荒野图书馆的三种演绎:Henning Larsen、Snøhetta、Studio Gang等角逐西奥多·罗斯福总统图书馆项目

下一篇:业主也能获建筑奖?看看全球9位被评为“年度最佳”的业主