有方签约作者陈迪佳,2017年3月30日,发自柏林。

本文逾8000字,需耐心阅读

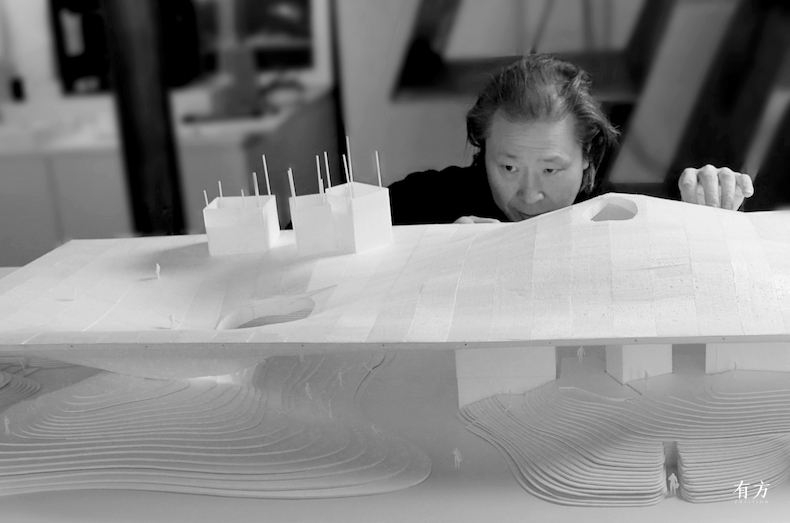

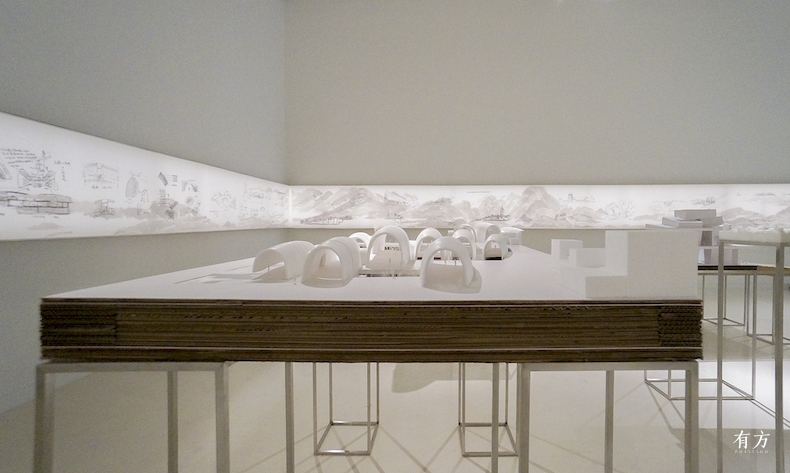

朱锫建筑设计事务所个展“会心处不在远 Mind Landscapes”于2017年3月31日在德国柏林AEDES当代建筑中心开幕,本次展览以模型、视频和四壁长卷的形式展出了该事务所目前在建的五个文化项目:大理杨丽萍表演艺术中心,大理美术馆,景德镇御窑博物馆,寿县文化艺术中心和石景山文化中心。

这是朱锫事务所在国际上举办的首次个展。当地时间下午4点,AEDES会议室举行了相关研讨会,香港M+美术馆建筑与设计首席策展人Aric Chen,建筑批评家、清华大学教授周榕,建筑评论家、哈佛大学访问教授、同济大学教授李翔宁等人参与了本次座谈。当地时间30日晚上6:30,展览开幕前一天,朱锫在展厅现场接受有方专访。

我们想做的是用特别当代的语言做建筑,但是同时让它能有一个根源,这个根源就来自于传统和地域。这个是我们事务所近十年来工作的方向。

Q & A

有方:首先请你解释一下本次展览的标题“会心处不在远”,这个展览的英文名字叫“Mind Landscapes”,它给我们的感觉更多是一种类似中国传统园林里,一池三山天地万物尽纳其中的状态。所以中文名字与英文名字的选取有什么具体的考虑吗?跟你事务所目前的实践方向有什么联系?

朱锫:实际上这两个标题讲的是一个意思,无论是 “Mind Landscapes” 还是“会心处不在远”,强调的都是人内心对于自然的一种态度和看法,它是对东方自然观的概括,即所谓“会心处不在远,翳然林水,便自有豪濮间想”, 观流泉即瀑布长江,于一丘一壑,见泰山沧海。 而不是狭义自然和象形自然。

我们可以参考中国传统山水画,虽然它们画的都是山水,但是仔细看的时候就会发现没有一个画的是真山真水,而完全是内心的、山水自然世界的感悟。这也是东方的审美跟西方不一样的地方。

我们的绘画更多是强调人工之小、自然之大,但绝对不是直接描摹自然,而西方传统绘画对自然的摹写则更多强调对事物的细致复制。如果说中国的当代建筑和艺术对世界有什么贡献的话,那么我觉得可以从中国传统美学、自然观寻求灵感。

“会心处不在远”,来自于《世说新语》。它象征了人感受到自然之大,但又同时明白自己心中的自然比什么都重要。尽管“Mind Landscapes”跟“会心处不在远”讲的更像是一个传统园林的意象,但是其实它的意义更加宽泛,它是一种态度,是东方自然观和中国艺术文化最核心的部分。我们想做的则是用特别当代的语言做建筑,但是同时让它能有一个根源,这个根源就来自于传统和地域。这个是我们事务所近十年来工作的方向。

我们一直在回避对传统的具象复制。就像我刚才说的那样,并不是要在山前做一个建筑,就把建筑做成一个山的形状;或者需要水就去做一片真的水,我觉得这个不是中国传统美学观。同时,我们的建筑又不想做“完”,不想做成像西方建筑那样的完美和完整,反而要让它做得不完整,如同中国传统绘画是靠读者来完成作者的意图。假如做一个非常完整的建筑,人进去是多余的话,功能就是多余的,活动就是多余的。一个“未完成”的建筑,当人进去、当活动进去它才会“被”完整。在中国传统绘画里,它正是因为不真,你才会有想象的空间。如果说这就是黄山,那所有的想象都没有了。

包括在这里的《溪山清远图》、《富春山居图》,它们指涉的都不一定是某个具体的山,而是画家对于山的感悟和经验。这种观念深深影响了我们的每一个项目,可以让我们的建筑表达与中国传统文化存在本质关系,而不是一个象形关系。我们整体的思考在于探索一种批判的、当代的对中国文化的一种诉求。

建筑应当是一种可游的、令人愉悦的场所。这个展览也是这样的,我们让人在其中自由地穿越,没有特定的路径。

有方:那么如果从展览本身的布局形式的设计来看,在体现这一意图上有些什么样的考虑吗?

朱锫:这个展览设计,实际上就是想捕捉中国视觉艺术和中国建筑空间的特点。中国建筑空间有什么最本质的特点呢?我不认为是某种形式的屋顶,或者灰瓦白墙红柱,我觉得和西方建筑相比,中国建筑最大的不同在于“可游”。“可游性”就是我们的艺术性。也就是说,建筑不是简单的一个功能载体,一个出檐不只是为了遮阳避雨,一个廊子也不只是为了行走,但是人能在这个空间里进行琴棋书画,并且感受到介于自然和人工之间的灵活关系,而且人要在其中一点一点地探索,只有游走结束才能有一个心中的感觉。

这就像在传统绘画中画一座山,不能只画一个局部,只有游历,感知其全貌才能根据自己心中的印象作画。这跟建筑的做法是一样的。建筑应当是一种可游的、令人愉悦的场所。这个展览的空间设计也是这样的,我们让人在其中自由地穿越,没有特定的路径。

展览的布置形式首先是一个长卷,这是一个非常典型的中国绘画形式。中国的绘画不是一个定点观看的东西,需要在行进中观看,就像中国的建筑一样。我认为,中国的艺术实际上是把时间和空间经验浓缩成了长卷,比如《清明上河图》,你没法在一点透视上去画一个长卷。只有你的经历、记忆和想象才能抓住场景的本质,画出《清明上河图》这样的画。这种可穿越的空间经验实际上都在强调东方的自然观,强调看待事物和自然的态度。

这个展览的形式跟我们的建筑是非常一致的。我们这次选的建筑也是五个已经开工在建的但是还没有完成的建筑,我们还在思考,在建造中再调整。我想把这个时刻表达出来,而不是把建成的建筑拿出来比较,我所展览的是这样一个与时间相关的状态,我们也不知道它最后会建成怎样,但是我们就是大胆地把我们的想法在这里表达出来。可能某个建筑在未来不成功,我觉得也无妨,这个展览真实地再现了我们的工作状态。

建筑最终的品质,绝对不是以是否精密和准确为标准。它的偶然性和不可预料性正是表现了建筑师对艺术的想法和追求。

有方:以上你讲到的这些,让我想起了之前在哈佛的时候你也讲到过“自然建筑”的说法,按照我的理解,“自然建筑”的涵义更多就是关于传统材料和技术的采纳、研究和改进。那么既然你谈到了这些建筑正在施工建造,那么我想请你谈谈这一类建筑的建造标准问题。因为这些建筑从设计到施工的品质,与高度标准化、工业化的建筑所追求的所谓精准、细致、完美是非常不同的,那么你如何看待这些品质所传达的意图?以及在施工中,这些具有一定自由度的、有表现力的品质比精确的施工更加需要恰到好处的控制力,那么在从图纸到施工的过程中,这些品质又是如何在现场被把控和调整以达到建筑师预期的呢?

朱锫:首先,我希望我们的建筑是特别当代的,并不是对传统的演绎和简单变体。我们希望表达东方传统美学中对自然的崇拜,但是同时我们的每一个建筑绝对不是简单对于传统建筑材料和建造方式的重复。同时,就像你刚才谈到的那样,并不是我们的建筑不能做到很精细,比如深圳OCT项目的双曲面,是一个极具建造挑战的建筑,但完成度极高。但是我觉得建筑最终的品质,绝对不是以是否精密和准确为标准。它的偶然性和不可预料性正是表现了建筑师对艺术的想法和追求。

如果完全是精细的,像之前说的建筑完全做完了,那就像话说死了,事做绝了,没有什么缓冲的余地了。要如何去控制这种品质呢?在这个展览里,所有的建筑都有它放松的一部分,是我们不太控制的,但是另一些部分我们就会控制得很严。比如说景德镇的这个项目,大部分人们看到的就是粗糙的砖拱,这些未必会做得很精密,我觉得也没关系,但是我们也有做得比较准确的地方,比如玻璃栏杆,以及打磨抛光非常精密的水磨石地板。这种精密处会更好地反衬出砖拱的粗糙。我觉得建筑该粗糙的地方就要粗糙,允许偶然性的发生。

有方:在比较有偶然性的粗糙的部分,在施工中就会给施工队比较大的自由度,那么有可能在把握控制不得当的情况下,施工队的理解跟建筑师的就会产生偏差。那么你们会制定一些怎么样的原则来保证偶然性发生在可控的范围之内?

朱锫:嗯,是的。大概是这样,比如景德镇的砖拱,这里的砖有的时候会是烧焦的,有的是生的,有的是挂釉的,那么我们就会给施工队一个原则:每种砖会有一个大概的比例,比如挂黑釉的砖占百分之多少,但是符合这个大概的比例就可以随意地砌,抓到哪块就是哪块。这样一方面你就可以一定程度上对整体效果有一个控制,一方面也具有偶然性的美感。但是也仍然会出现控制不住的地方,比如某个地方忽然一片黑,但我觉得也挺好。我觉得这个有时候会超越我们设计师的想象力,这个东西就有意思。

我做建筑有三种推力,一个是自然,一个是文化,这两点会塑造空间和生活;还有一个就是艺术性,给人创造一种新经验。

有方:在你提出的“自然建筑”的建筑中,建筑师的设计理念与大众对于建成项目的接受情况之间是否会存在一些断层和偏差,你又是如何去理解这二者之间的关系呢?

朱锫:人是很有意思的,当人与人之间太熟悉就会觉得很无聊,如果太陌生,也不会产生交流。我觉得建筑也是这样。我们塑造一个建筑,如果它跟人太陌生,那么人就无法与之产生互动和交流,但如果什么都是最普通的生活场景,人也不会产生好奇。所以我觉得创造一种新经验,是设计建筑的重中之重。

我做建筑有三种推力,一个是自然,一个是文化,这两点会塑造空间和生活;还有一个就是艺术性,给人创造一种新经验。我觉得这个是当代建筑非常重要的一点,如果你的建筑没有给人提供一种新经验,那么建筑就没有存在的价值了。要提供一种新的可能性,同时要有根,也就是自然和文化。这三者处理好了就是我们追求的建筑。

对于一个建筑来说,只要施工队没有偏离这三点,哪怕他们最终建造出来的建筑跟建筑师的设想不尽相同,那也是一个成功的建筑。我觉得好建筑的标准是这样的,不在于哪个细节的把控,或者施工有没有出一些差错。

为什么我特别相信“自然建筑”这个词呢?因为首先,自然建造绝对不是传统建造。我觉得“传统”这个词太泛了,因为中国地域广大,传统也都不太一样。重点不在于什么形式,而在于一方水土养一方人,某种地理气候就会塑造某一种空间关系,我们就要塑造这样一种建筑。比如说景德镇这个项目,它所在的江西和安徽交界的这个地方冬天很冷夏天很热,这里几千年留下来的建筑中蕴藏的空间关系一定是有道理的,那么新建的建筑把握了这种空间类型,就万变不离其宗。所以你就去看这里最老的村落,最老的建筑,它就会告诉你空间应该如何被塑造。寿县的这个项目也是这样,它就是一种当地的内院形式的再创造。在当地不会有这么多院子都放在一起让你来回穿越,这就是我们在向先人学习中的创造。重要的是在设计中把握住自然是如何塑造这里的建筑的。还有就是,比如假设同一种气候条件下,为什么景德镇这个地方的空间和材料就跟别的地方的不太一样——因为这里有瓷土,人们在这里造瓷,人的行为就塑造了独特的文化,也就塑造了当地的建筑。这就是我说的自然和文化两个因素。

但是如果御窑博物馆只是移植传统的建筑类型,这很显然也不对,人们就不会探索。于是在我们的项目里,地方建筑的院落和多个瓷窑拱的原型结合,就为博物馆提供了新的空间经验。寿县这个项目也是这样,过去小的里弄把人直接送到家门口,院子是自己家的;但是在我们的项目里,人在其中行走就像走在城市的街道上。我觉得这次参展所有的建筑都在讲一件事:如何向自然学习,向过去学习,看自然和文化如何塑造了建筑,与此同时还要塑造新经验,这种新经验又遵循了中国人的美学态度——抽象和写意。

这些建筑有一个共同点,即在当时事物、生活、文化中寻找根源,并且再创造。

有方:所以就可以理解为在理解了当地的人与自然、空间、生活方式的基础上,去拿捏一个在今天的建筑语言下,既有熟悉又有陌生的、能跟人产生关联同时又带来新经验的建筑。

朱锫:是的,熟悉陌生、似与不似一直是我们建筑的核心。如果一个建筑没有陌生感,人怎么会愿意在其中行走呢?但是如果完全陌生,人进都不想进去。我经常给学生举一个例子:为什么空气里会有风?风是粒子运动构成的。必须两个地方有压力差,粒子才会运动产生风。那么人也是这样,只有空间的差距、感受的差距、经验的差距,人才会去探索,就像空气粒子一样。

有方:这让我想起之前看你的一个访谈里,你谈到过建筑设计重点在于“一种时间和空间体验”,形式和风格并没有那么重要。那么你觉得从这个展览的建筑和选题角度来看,是否面向观众和评论者有效地传达出了你们的核心观念?

朱锫:我们所选取的这几个建筑,不管它们是在自然之中还是城市之中,不管是低密度建筑还是高密度建筑,都是在寻求之前我们谈到过的几个问题。杨丽萍表演艺术中心这个建筑,就是当地人生活方式的表达,也是中国阴阳建筑的典型代表,室内剧场室外剧场,屋顶上屋顶下,丘陵里丘陵外,然后表演也从内到外,从外到内,从下到上,从上到下。但是我的目的不在于做个阴阳建筑,我是觉得大理人杨丽萍的表演需要在户外,也需要在户内,这就是自然文化与我的创造在发生关系。

景德镇这个项目也是,利用了当地传统文化、材料以及它的历史,但是同时我们也将它当地的院落、空间叠加在一起;更重要的是捕捉了当地因窑而生、因瓷而盛的传统,瓷窑就成为了我们选择的一个重要空间单元,因为它是城市的细胞,在寻求根源的基础上也同时塑造了一种新经验。

寿县的这个项目则是传统民居的再创造,把空间引入,把园林和廊道的元素引入。

而石景山则是在一个高密度的地方,假如只是一个写字楼就没有意思,但是其中插入了一块文化场所,人的活动就会使得这里变得非常有意思,比如在这里做个艺术展,电影院,或音乐厅等等,就像我说的中国绘画的完成靠读者,而这里就是靠使用者。

最后一个大理美术馆的重点在于“藏”,也是取自中国美学,同时也取中国园林里一池三山的意象。

这些建筑有一个共同点,即在当时事物、生活、文化中寻找根源,并且再创造。我觉得这个展览非常好地表现了我们的核心观念。这里有一个自然的态度,以及一个批评的角度,还有我们中国人对地域文化的认同感。所有的建筑都是在这个大的概念之下设计的。虽然它们可能呈现的具体形式不太一样。我是一个兴趣比较发散的人,总觉得很难一个形式放到不同的地方去,我觉得这样就失去了乐趣,每一次我都要创造一下。我不知道这样是好是坏,可能评论家们觉得这是个问题。我认为我们是沿着一个方向在越走越深,而不是可能像一些评论家认为的,左一下右一下,摇摆不定。评论家怎么说我不介意。我觉得建筑师在他的工作里会享受到最大的愉悦,而不是看别人评论出什么。

比如我觉得看Hans Scharoun的音乐厅和图书馆,你就能看出他特别快乐,当时的人未必会喜欢这些东西。他的很多元素都非常普通,不像柯布那样能做出非常漂亮的细节,不像密斯那样把标准化推行到极致,也不像奥托之类的人做得非常诗意化。但是我觉得我相信他内心很快乐,因为他在做的时候完全是笔随心意所动。

我觉得如果一个建筑师或艺术家有了这种心境,就可以很稳定地做一件事,不会因为别人的看法而摇摆。我觉得最难能可贵的是很专注地做你自己认为对的事,其他的都是次要的。所以我到今天还保持着一个特别强烈的热情,最高兴的时候就是做建筑的时候——比如在飞机上拿着本子画草图的时候。我觉得最愉悦的时候就是设计师,施工团队,业主,大家一起享受这个过程,这是很重要的。

建筑的朴素感对我来说是它非常重要的价值之一。同时,建筑的震撼力还是在于艺术的感染力,带给人一种惊喜的、有吸引力的场所感。

有方:你的设计之前在哈佛已经展出过一次,此前在AEDES的“再兴土木”展也展出过。那么你觉得这种中国的自然建造通过展览在国际上进行宣传,是否代表了中国现代主义的一个面貌?国际上又是怎么接受这些的呢?

朱锫:我觉得“自然建筑”不只是中国建筑师的一种思考,现在很多西方建筑师也在沿着这样一个思路。当然我们跟他们还是有不同,这个是否能成为中国未来的一个发展趋势,我也不太清楚。“自然建筑”是根植于中国文化,它应该成为中国建筑师和艺术家的一种自然流露,而非标签。我很担心很多人回归自然的想法容易落入一种特别具象的境地,比如一定要仿造自然形态,或者非要使用当地材料。我很担心这个变成了人们所理解的自然。我觉得自然建筑不能被理解得如此狭隘。

在国际上,人们更多感悟到的倒不是建筑师做了多少自然建造的方式,而是他们开始意识到了中国城市化的进程进入了一个新的阶段,人群开始回流到乡村,他们预感到建筑师在乡村是大有可为的。他们很少去评论城市的建筑,而是换一个角度,看到人不一定要待在城市,乡村里也可以做非常好的建筑。其实在欧洲也有这个问题,很多村子都空了,在德国、意大利等很多国家都是这样,人们都涌入了大城市。那么假如在中国可以有这样成功的返回乡村的案例,那么对世界也是一个很大的贡献。

有方:当前,公众对建筑的审美似乎更多还是倾向于那些非常宏大、形式新奇的建筑,你觉得包括你的建筑在内的当代先锋建筑师所设计的这些建筑,会不会对中国大众的普遍审美产生一些影响呢?

朱锫:首先,我被评论家们称为先锋建筑师,但是应该是区别于那些做了许多高度本土化的建筑的建筑师的。评论家们应该认为我的建筑还是与西方当代建筑比较相关,虽然我的建筑仍然是很诗意的。先锋建筑确实很难成为大众审美的方向,这个在中国在欧洲都一样。我觉得大众的观点和判断也很重要,但是建筑师也不一定就要随着他们的想法去走。如果我现在做的事情,跟他们是在本源上发生关系的,那么这么去做也就无妨。像我们的建筑,就像之前所说的那样,既保持了一定的陌生感,又与人们产生联系,那么人们渐渐的也会去适应,也会去欣赏。这类建筑的增加一定是会对大众的审美发生一些影响的。中国发展到这一阶段,人们的审美是必然会发生变化的。从上世纪90年代到现在,建筑的审美已经发生了很大的变化,人们普遍的审美也在发生变化。不过我仍然觉得,建筑有健康和不健康之分,建筑的朴素感对我来说是它非常重要的价值之一。同时,建筑的震撼力还是在于艺术的感染力,带给人一种惊喜的、有吸引力的场所感,我相信这种品质会渐渐被更多的人感悟到,人们会渐渐发现这种品质比所谓的新奇形式要重要得多。在过去,现代主义建筑和艺术的美学一定程度上改变了人们的生活,这当然也是时代对于这种审美和生活方式有诉求。我觉得中国也开始从浮夸、时尚、非常表面的追逐进入到了似乎更加深刻一点的时代,比如亲近自然、节约、自律等。

时至今日,那些建筑是成功、感人的非线性设计呢?非线性设计是否需要修正呢?

有方:最后一个问题,你作为清华大学、哥伦比亚大学的客座教授,很快要去哈佛做客座教授,觉得中国建筑教育在设计、施工以及对当代建筑的理解上有什么需要改进的地方呢?

朱锫:我觉得中国的建筑教育在从一个极端走向另一个极端。我记得我们上学的时候似乎建筑的教育就是对一种技法的训练,把建筑艺术当做简单的视觉艺术,比较忽视对空间感受、材料、建造方法等的训练,这是当初一个特别大的问题。当然到今天这个问题依然存在。在中国的大学里,学生对形式有特别强烈的好恶,然后考虑设计都会非常的简单,不会去研究或者深思熟虑,做判断也特别主观。比如我们做设计要考虑气候、地段,不会上来就下笔,但是学生很容易就捕捉到一种表现方法,然后就开始做设计,没有让自己真的对尺度、材料有感觉,无法让自己真正置身、游走于自己的建筑之中。好的建筑设计应该是你可以想象游走其中,想象它的高度、宽度、温度、光线、材料甚至于气味等等,你要去想象这里有一束光,这里的材料触感是什么样,人怎么样转过来就会有个惊喜。但是学生似乎没有这种观念。

而且在学生之中又特别疯狂地流行数字化的“非线性设计”。我认为十年二十年以后肯定会证明这条道路是没有什么道理可言的。我可能理解得比较偏颇,但是我深信计算机的这些设计方法脱离了人的情感。我觉得建筑是有生命、需要人去感悟的,现在的学生如果整天就坐在电脑前做设计,不去现场看,有一天他们盖第一个房子的时候会被吓死。它跟电脑里的东西完全不一样。

过去的经验也告诉我,计算机或许可以启发你,但是人还是要驾驭它。教育如果对数字化太偏执的话,人就快要变成计算机的助手了。人还是应该以自己的经验为主,让电脑帮助自己。我甚至觉得“非线性”这个说法本身就有问题,为什么建筑就非要不是直的呢?虽然直的曲的都应该结合,但是至少建筑像人一样,它要有骨头,不能只是一摊肉。但我们现在很多建筑都只是一摊肉,都没有结构感。我觉得没有阴就没有阳,没有刚就没有柔,如果你失去了刚性,那么这种柔性怎么做都是一堆说不清楚的东西。现在的设计很容易滑向这种趋势,因为很多像maya这样的软件太容易上手了,几乎代替了草图。

有方:而且“非线性设计”这个名称本身就是一个标签。这种“想要做个不是线性的东西”的倾向本身就是个很奇怪的事情。线性与非线性应该是某种结果,而不应该成为建筑设计的一种方法。

朱锫:对啊,计算机有它的可爱之处,它可以提供一些帮助。就像我们的研究模型一样,试来试去,可能带来一些启发。现在我跟AA的教授合作我就不太能理解,如果计算机把所有的事情都做了,还告诉我该怎么做,那我是干什么呢。我们的建筑教育确实应该让学生做做家具,让学生懂得尺度。比如像我们景德镇的这个建筑,它的高度并不是由外在限高因素决定的,而是我们想要去再现一个人与瓷窑空间之间的尺度关系。这种空间经验捕捉到了,就很容易捕捉到过去几千年来人跟瓷窑的空间关系,它就不会出问题。但是如果用计算机做,如果你对真实的尺度不了解,很容易就会出偏差。时至今日,那些建筑是成功、感人的非线性设计呢?非线性设计是否需要修正呢?

文字|陈迪佳

编辑|高天霞

校对|原源(实习生)

版权声明:本文版权归有方所有。

上一篇:南顾浦泵闸管理用房 / 致正建筑工作室

下一篇:旧工厂改造,中山博达·外滩销售中心