设计单位 中国城市规划设计研究院上海分院、上海交通大学设计学院奥默默工作室、岳阳市规划勘测设计院有限公司

项目地点 湖南岳阳

建成时间 2025年5月

本文文字由设计单位提供。

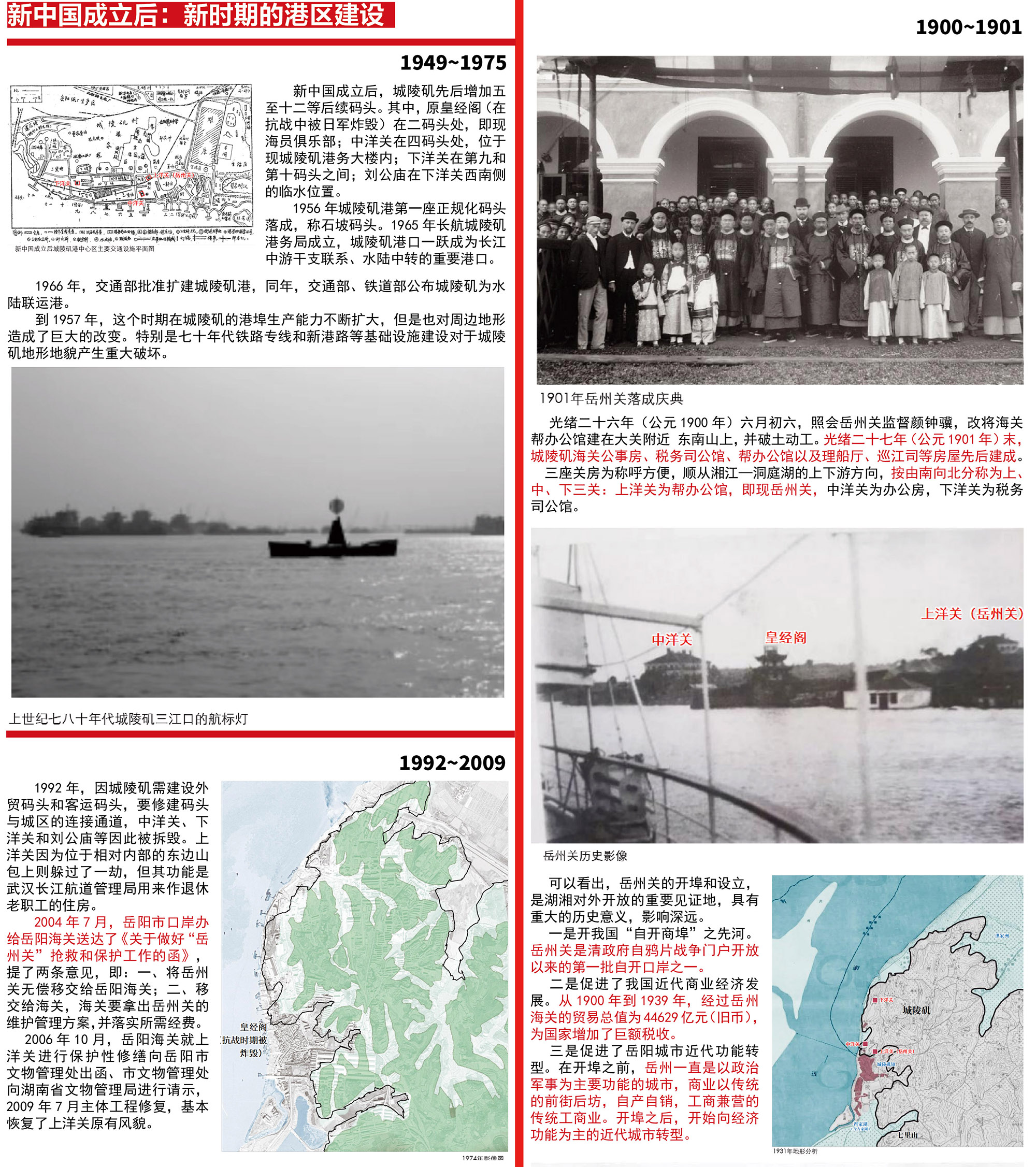

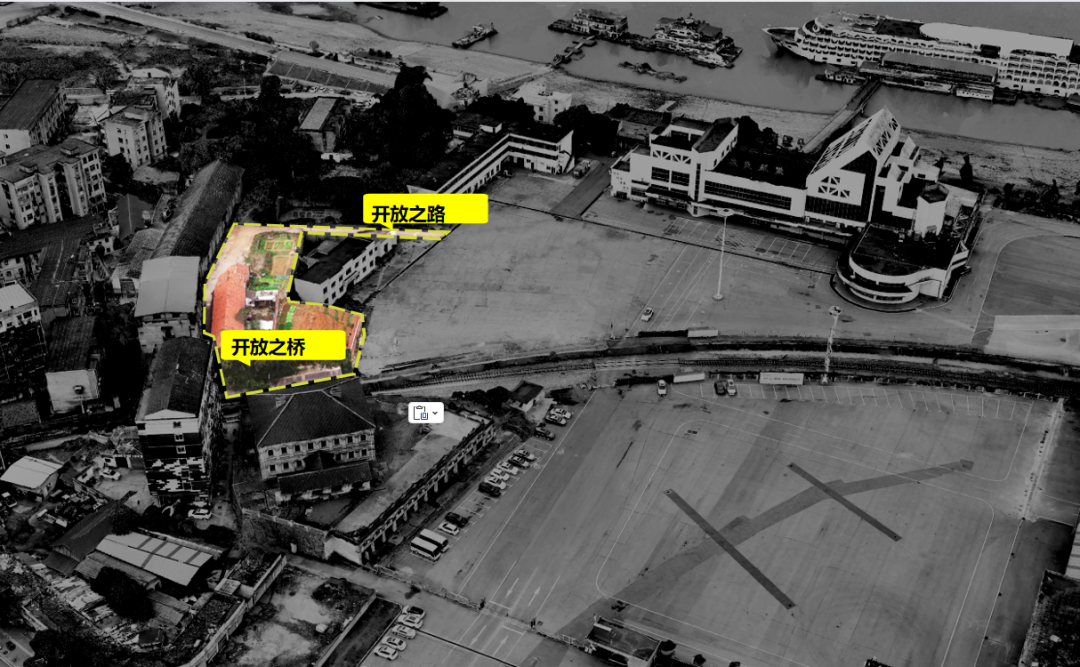

作为湖南省首个通商口岸,岳阳城陵矶港自开埠以来便承担着重要的航运枢纽功能。早在20世纪初,这里的外轮年载货量已突破33万吨,见证了近代湖南对外贸易的繁荣。新中国成立后,港口建设步入快车道:1956年首座正规化码头的建成标志着现代化改造的开端,而1996年获评国家一类开放口岸则进一步确立了其长江中游关键港口的地位。

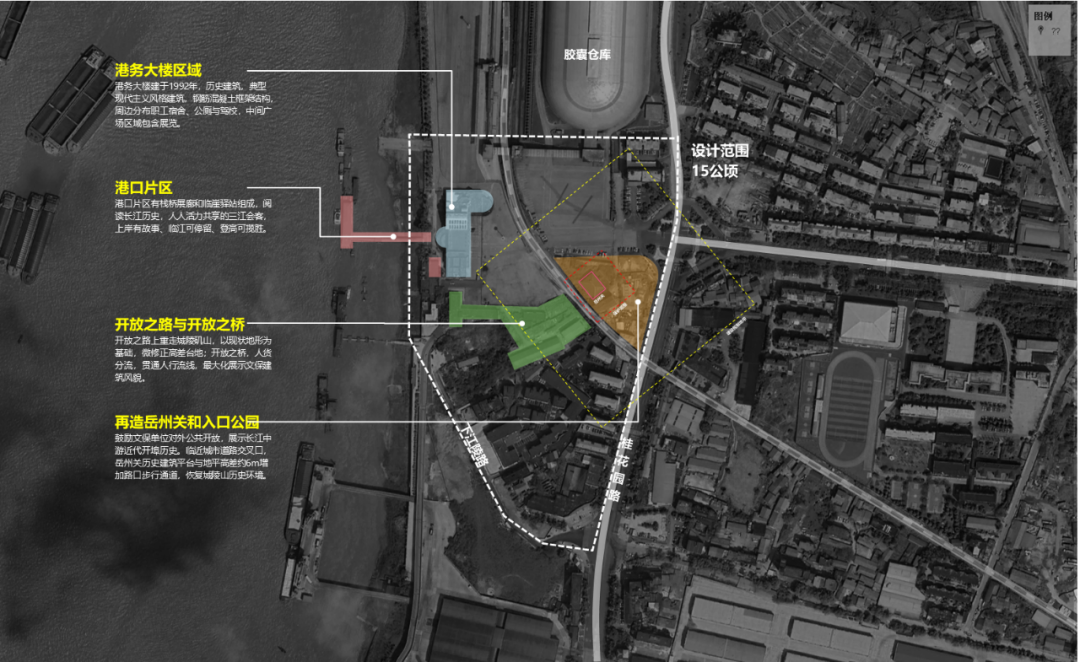

然而,在城市多轮更新建设中,城陵矶港区逐渐面临多重挑战:一方面,周边居民区与港口功能交织,大量闲置用地亟待整合,老旧住宅小区的基础设施与港口发展需求存在矛盾;另一方面,港口需同时兼顾工业物流与旅游发展的双重定位——既要满足现代货运的高效集约要求,又需融入岳阳“江湖名城”的文旅格局。

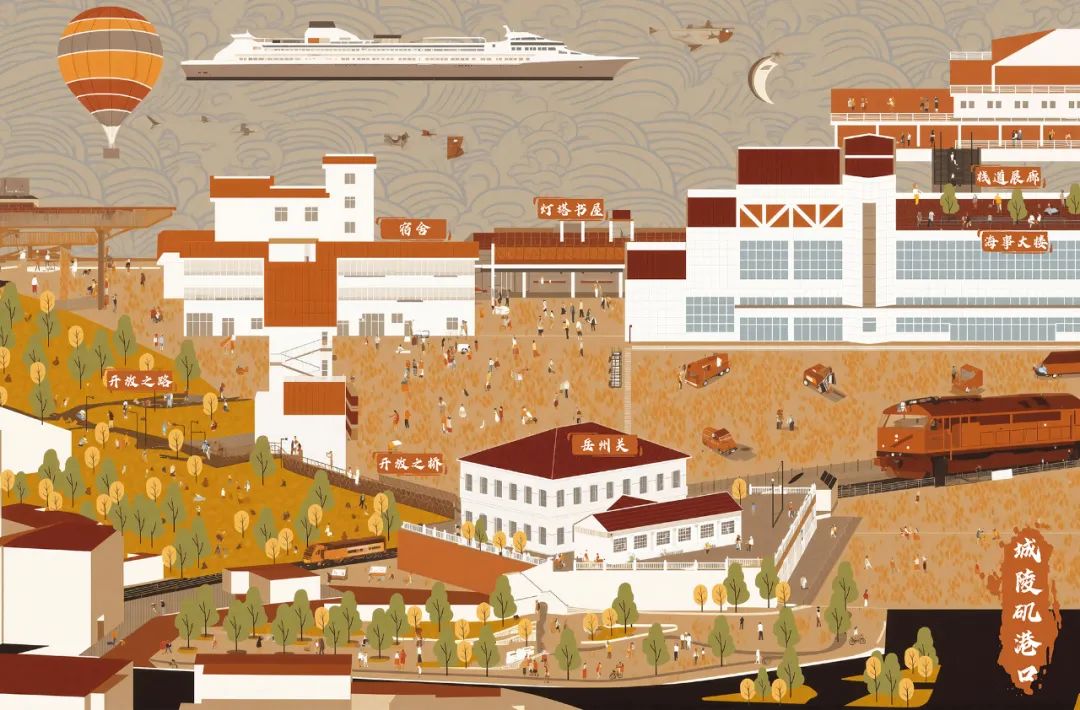

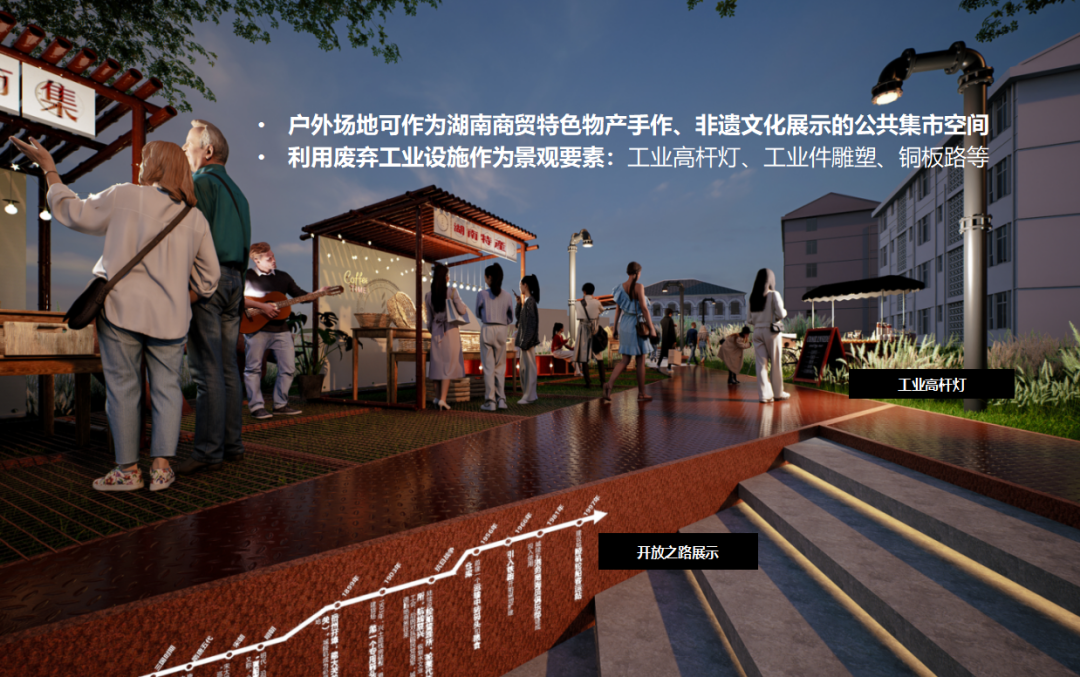

在此背景下,设计尝试探索一种复合型更新路径:在极低造价下,极短的时间内(5个月)通过梳理用地功能、优化空间布局,实现港口作业区与城市生活的有机衔接;以“生产—生态—生活”三生融合为理念,保留工业港口核心功能的同时,植入滨水景观、文化展示等旅游服务设施;最终打造一个既能支撑区域产业发展,又能彰显岳阳历史文化、提升市民生活品质的现代化综合港区。这一实践或将为长江沿岸同类港口的转型升级提供参考范式。

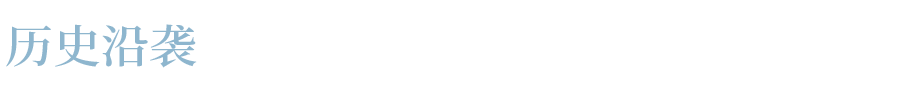

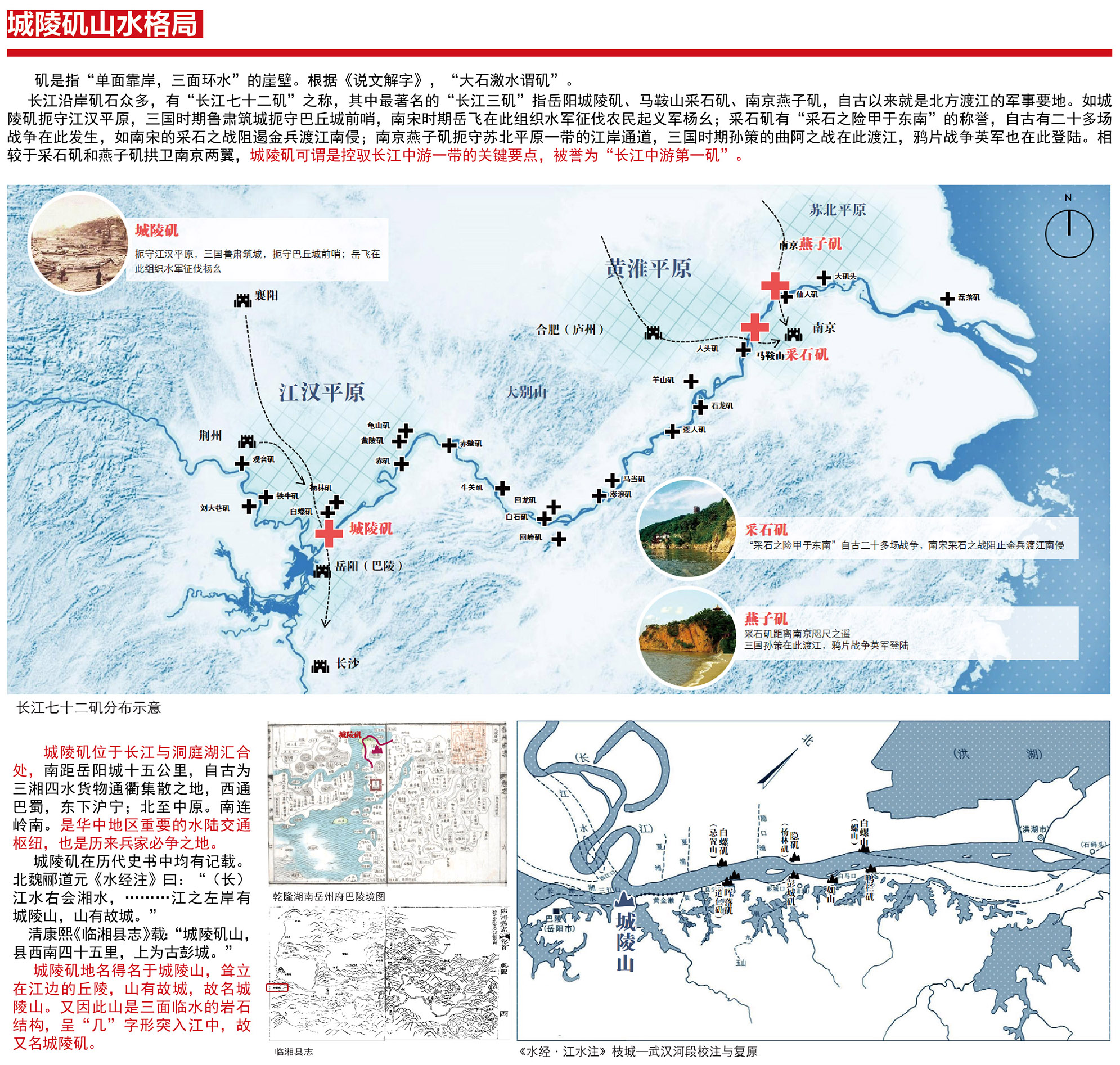

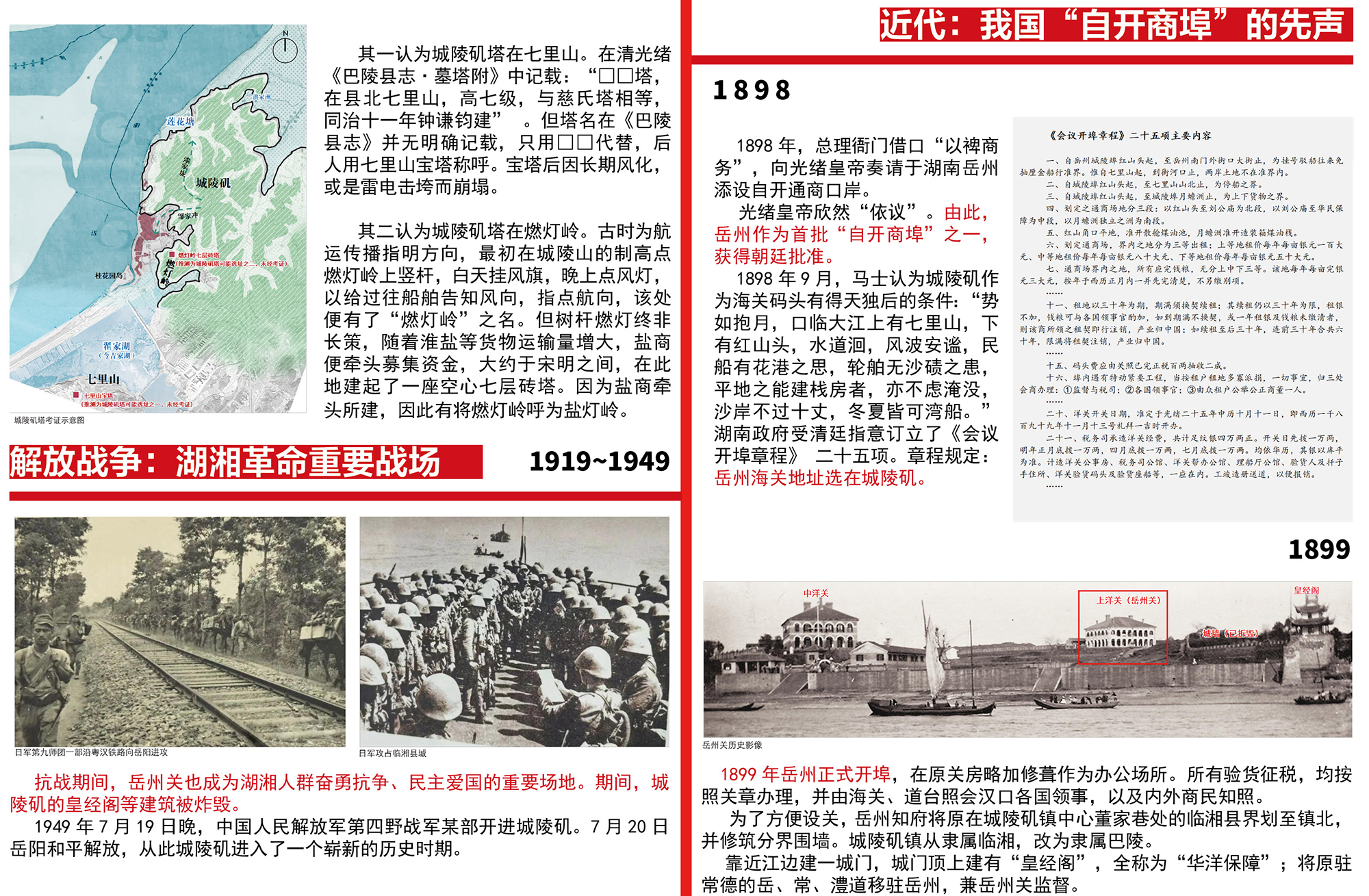

城陵矶位于岳阳市东北约9公里处,地处长江与洞庭湖交汇口,素有“湘北门户、洞庭咽喉”之称。其历史可追溯至殷商时期,清《临湘县志》载:“商之大彭故城在城陵矶”,考古发现此地有新石器时代遗址及商周陶窑群,印证了“先有城陵矶,后有岳阳城”的渊源。三国时期,东吴鲁肃屯兵巴丘(今岳阳),城陵矶成为军事要塞与水运枢纽;明清时发展为荆湘漕粮中转港,木帆船运输极盛,1899年,清政府设关开埠,城陵矶成为湖南首个通商口岸,外轮年载货量超33万吨。新中国成立后,1956年首建正规化码头,1996年获评国家一类开放口岸。2020年“大胶囊”顺利封顶,是亚洲同类型最长、最高、面积最大的网架结构散货料仓。

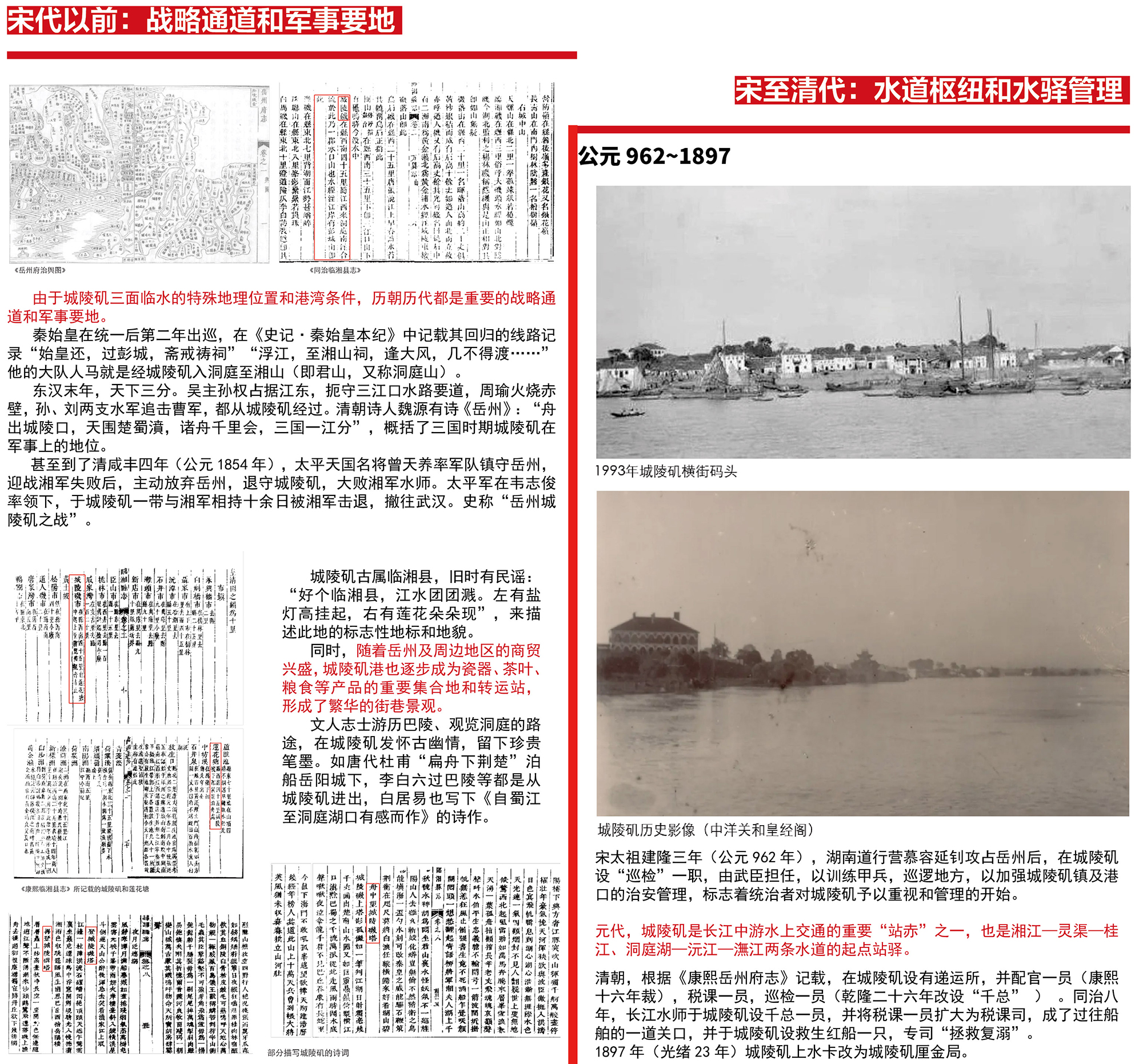

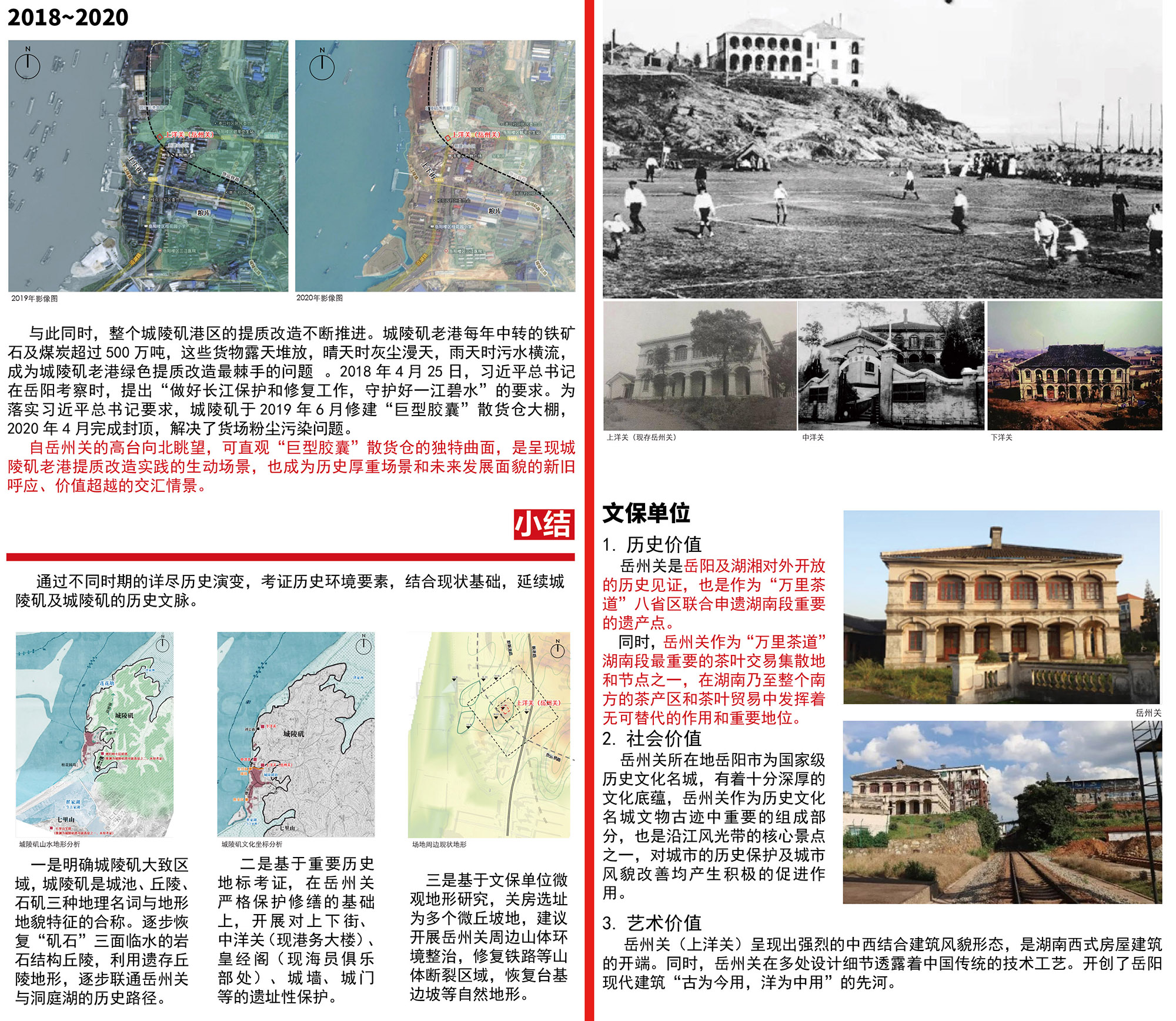

城陵矶作为清政府自鸦片战争后首批“自开口岸”之一,不仅是帝国主义列强对湖南进行经济侵略的起点,更是岳阳乃至湖湘地区近代对外开放的重要历史见证。作为“万里茶道”八省区联合申遗湖南段的核心遗产点,岳州关承载着商贸往来与文化交融的厚重记忆。

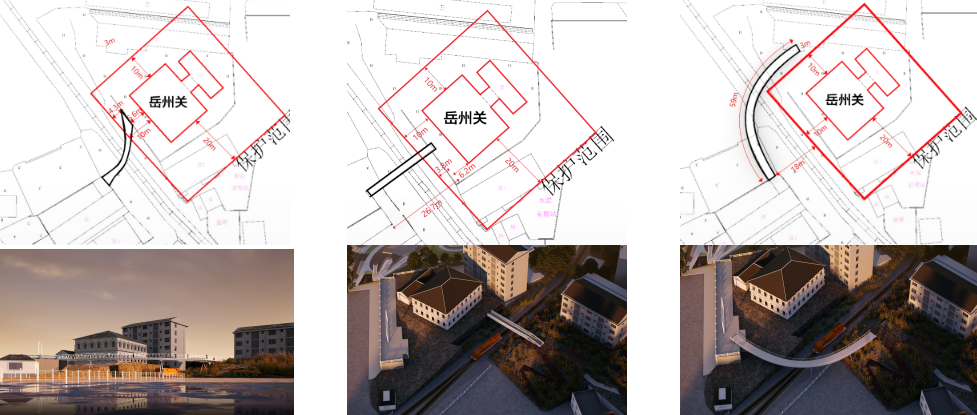

在建筑形态上,岳州关呈现出鲜明的中西合璧风格,堪称湖南西式建筑的开端。其整体布局遵循中轴对称,平面呈四方形,主体为二层券廊式西式建筑,采用青砖墙体、青瓦屋面,结合砖、木、石材混合结构,层次分明,错落有致,既保留了传统建筑的沉稳气质,又融入了西方建筑的开放性与功能性。

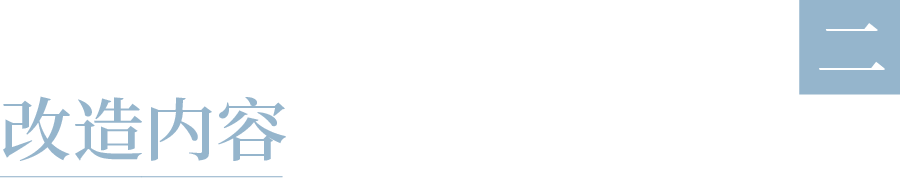

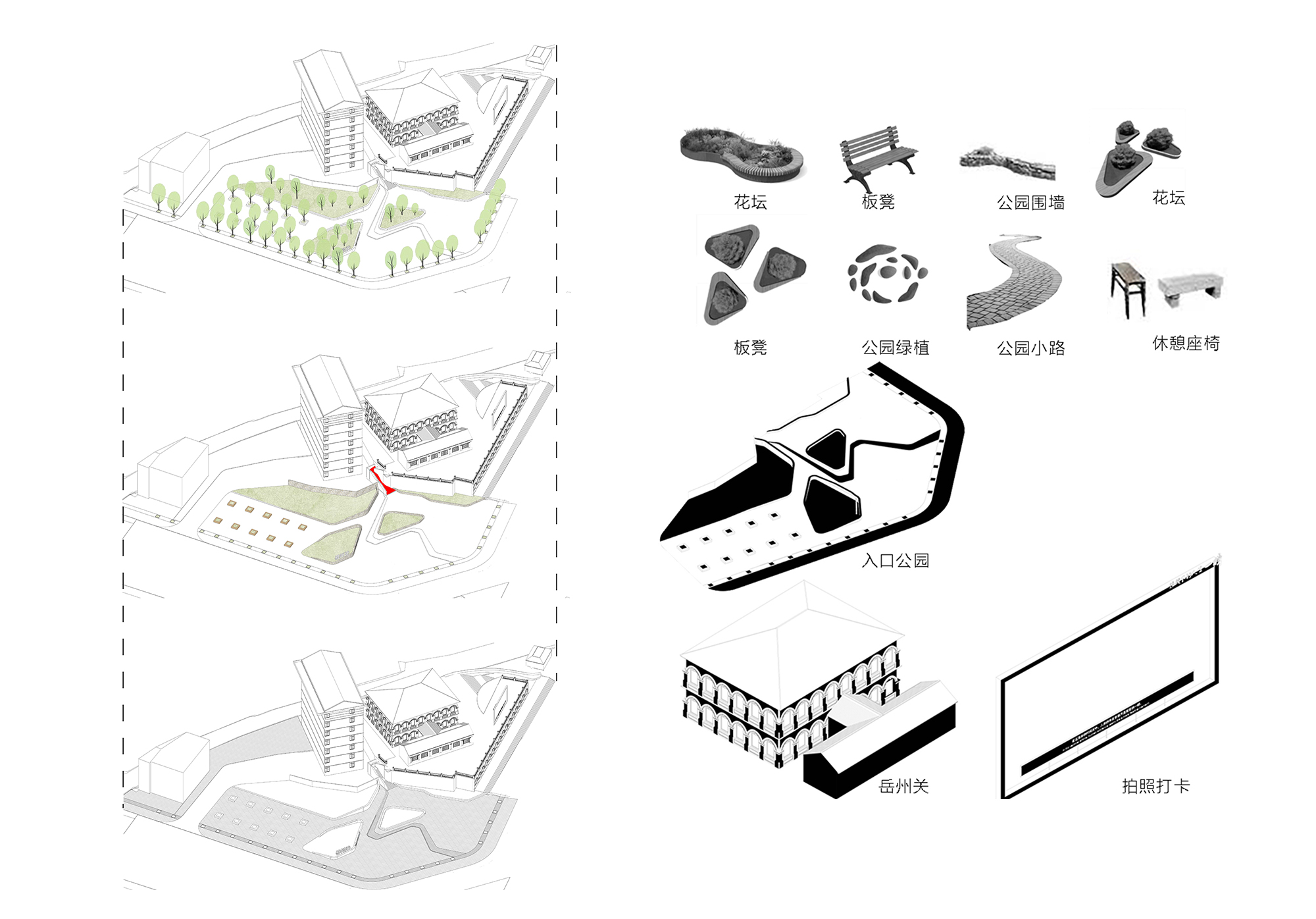

在改造策略上,设计团队以“保护优先、活化利用”为原则,对周边环境进行系统性梳理:拆除老旧废弃棚户区,释放公共空间;在用地极限条件下,巧妙植入口袋公园,以低干预、高融合的方式提升场地活力。

改造策略:最大化展示文保建筑风貌;临时性装置可拆除,减少影响文保单位风貌,简化审批程序;通过光影技术实现古今建筑肌理对话。联合文旅、文保部门建立“风貌影响分级评估”机制,对符合标准的轻量化装置实行备案制。

改造后的岳州关不仅作为历史文化的展示窗口,更将成为城市门户与市民客厅——既是对外开放的历史象征,也是当代城市生活的活力节点。通过建筑保护、环境优化与功能植入的有机结合,岳州关将实现从历史遗迹到城市名片的华丽转身。

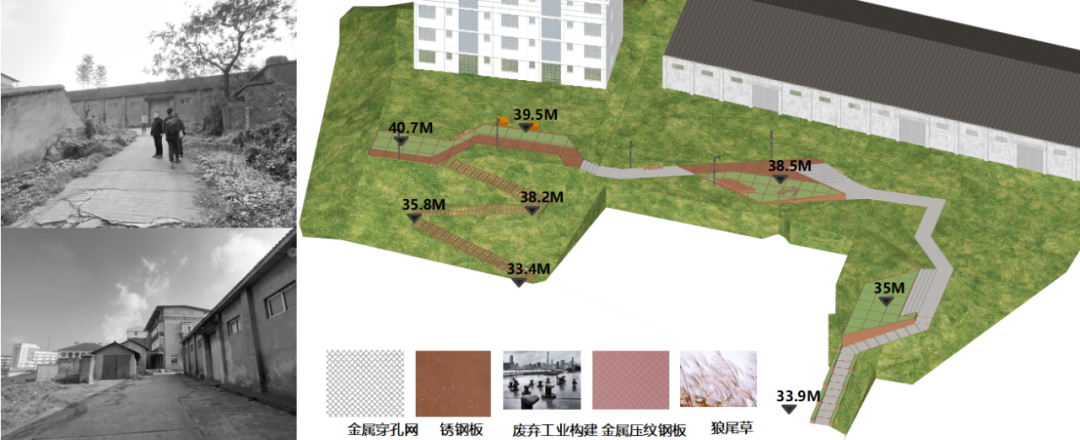

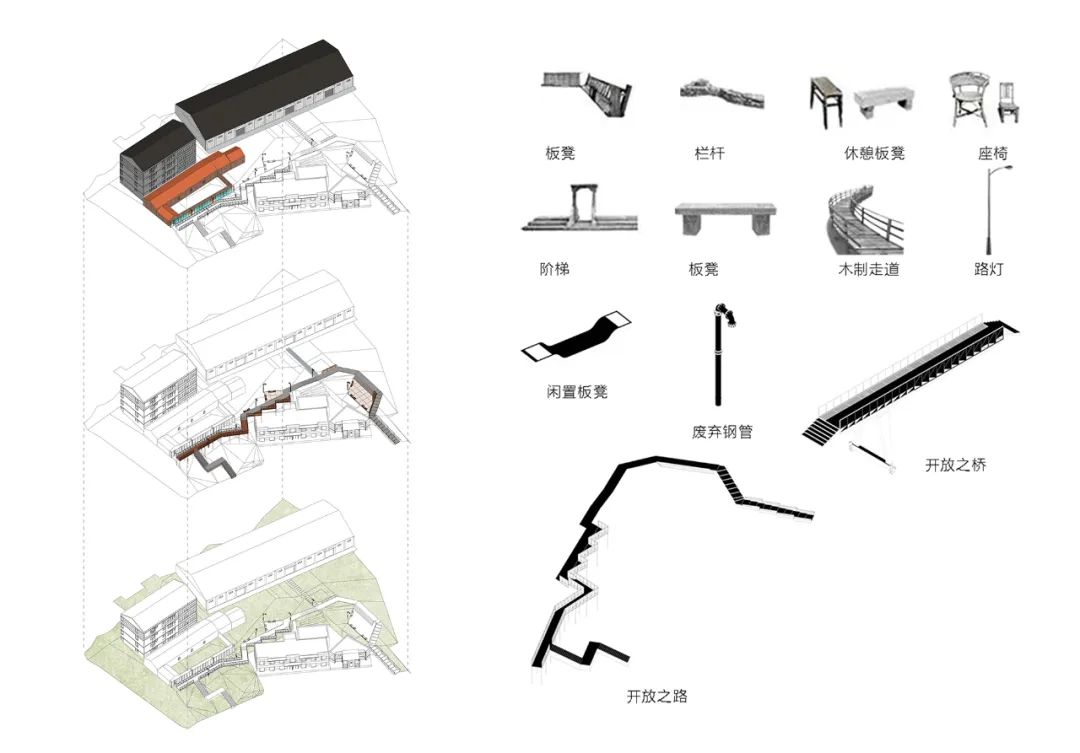

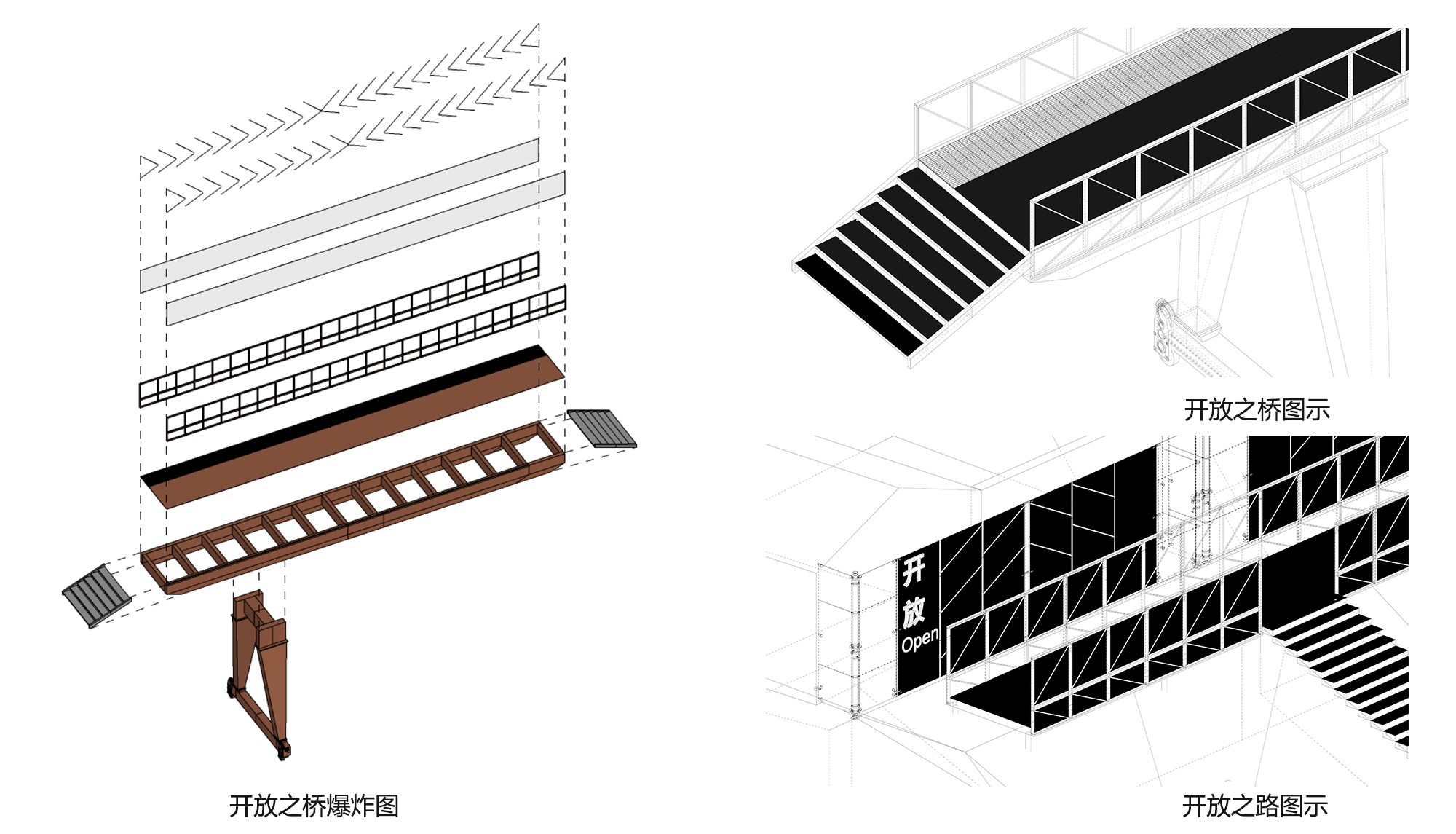

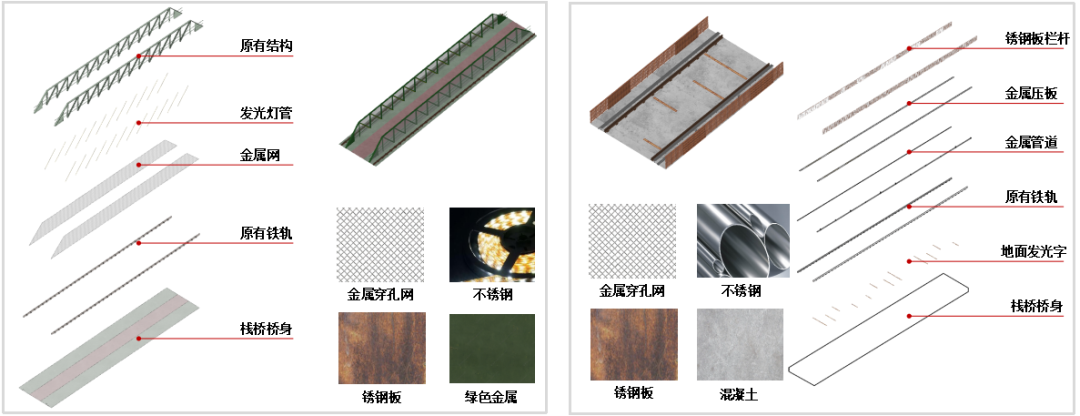

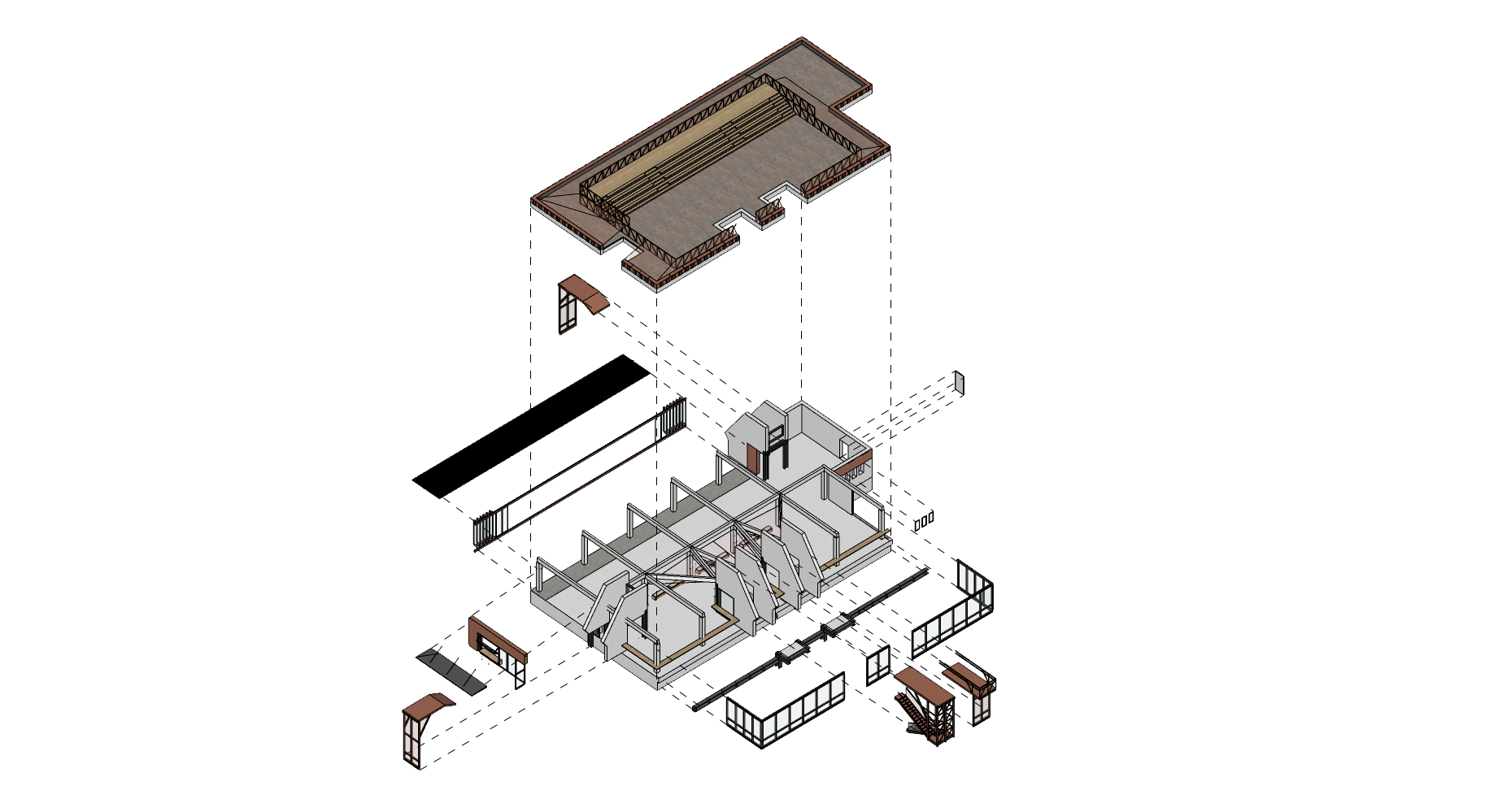

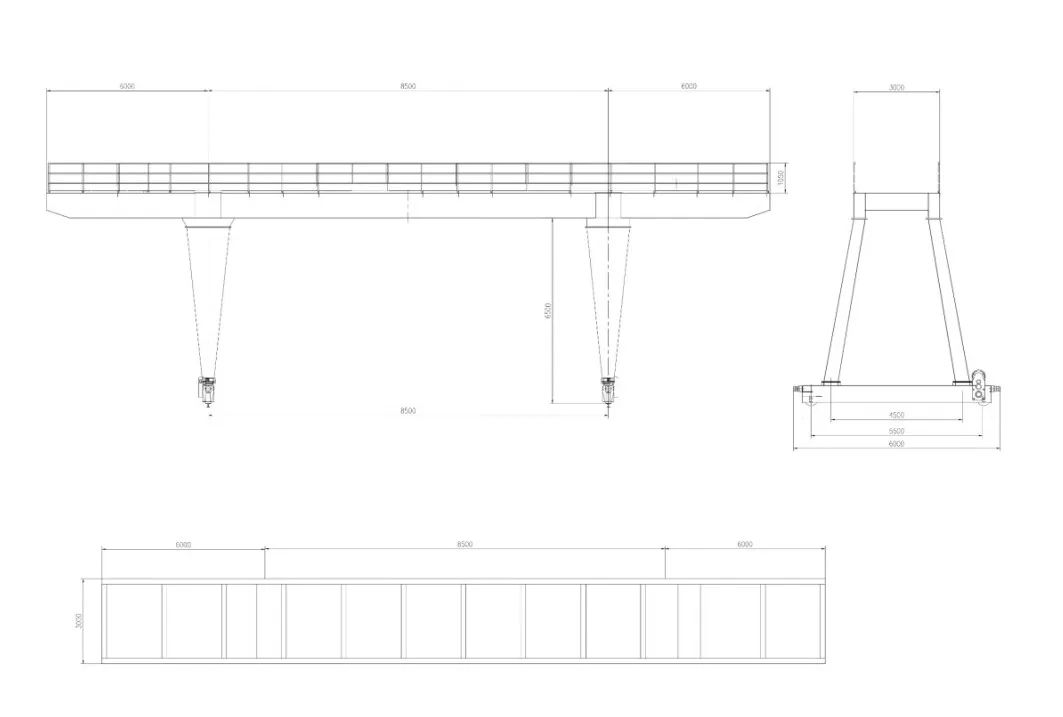

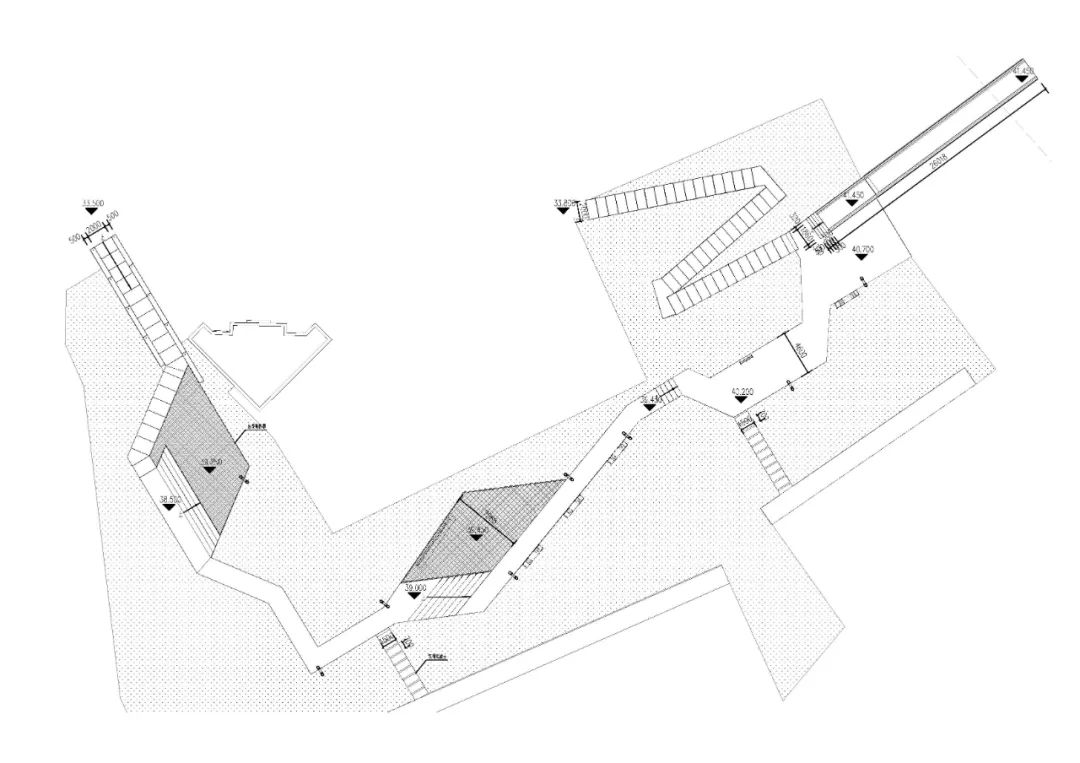

针对现状岳州关与港口区域被铁路阻隔、山路荒废的困境,设计创新性地采用“工业织补”的设计理念,以耐候钢格栅、预制混凝土等工业元素构建一条蜿蜒的开放之路。

改造策略:保护范围不设基础;结合扶手和结构,在岳州关处不受力不设置基础。采用高强螺栓铰接而非焊接,关键节点设置应力监测传感器,数据实时传输至文保监测平台,异常震动自动触发警报。

这条悬浮式廊道巧妙解决了交通阻隔问题:通过轻盈的桁架桥横跨铁轨,采用透空设计和点支接触方式,既实现连通又保护文物本体;同时将废弃港口机械改造为展陈装置,如起重机基座变身展台、集装箱重组为信息舱,生动讲述港口百年变迁史。

廊道沿途设置观景平台,透过钢网可眺望洞庭湖与货运码头,实现“工业景观化”的视觉对话。这种“轻触历史、重连城市”的策略,既满足了文物保护要求,又通过工业遗产活化、文旅功能植入,在空间叙事中实现了历史价值与现代功能的动态平衡,最终打造出一条贯通古今的时空走廊,让百年关埠焕发新生。

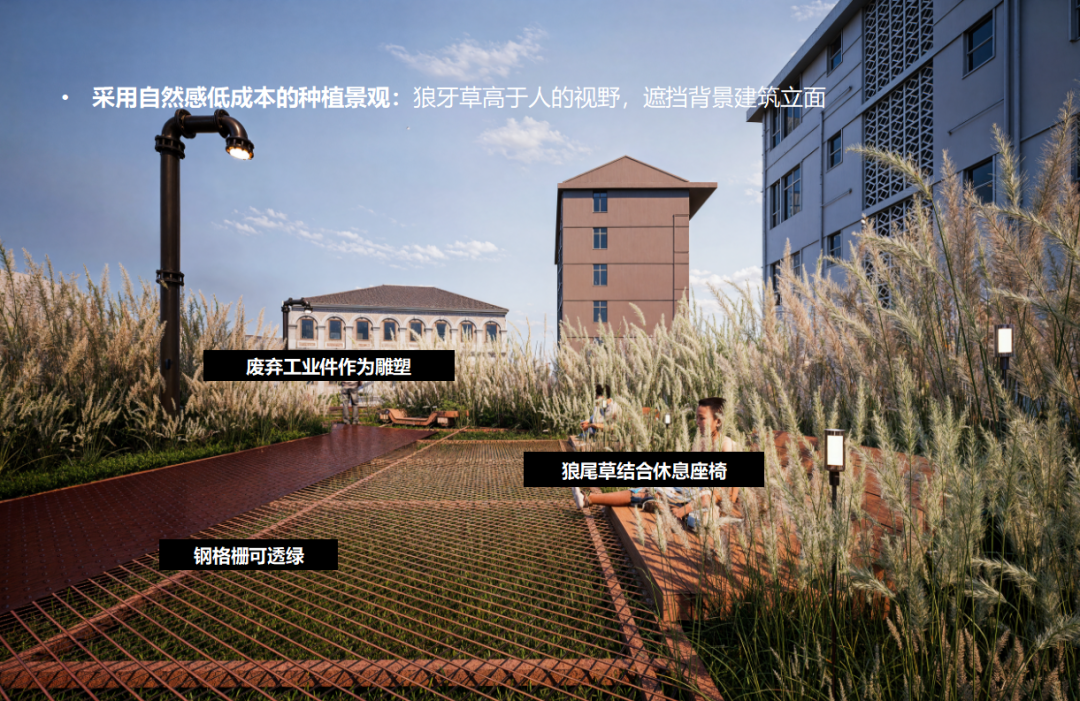

设计秉持“修旧如旧、活化更新”的理念,完整保留岳州关原始建筑风貌,通过精细化设计实现历史建筑与现代功能的有机融合。在底层空间改造中,巧妙结合原始建筑肌理嵌入休憩座椅、无障碍坡道等人性化设施,并利用台地式布局自然化解场地高差。材料选择上,采用锈钢板、预制混凝土等工业风元素,与历史建筑的青砖黛瓦形成质感对比。

新增的钢结构支撑体系刷涂铁锈红防腐漆,在色彩与材质上与原有青砖墙体构成“新老对话”的视觉效果。为增强互动体验,在关键节点设置带有二维码的解读标牌,通过数字技术讲述建筑原始功能与历史故事。特别值得一提的是,场地内所有新增设施均采用回收的工业部件再造而成,如旧钢轨改造的护栏、废弃集装箱重组的功能舱等,既体现可持续理念,又强化了工业遗产特色,最终实现历史保护与现代使用、文化传承与功能创新的多维共生。

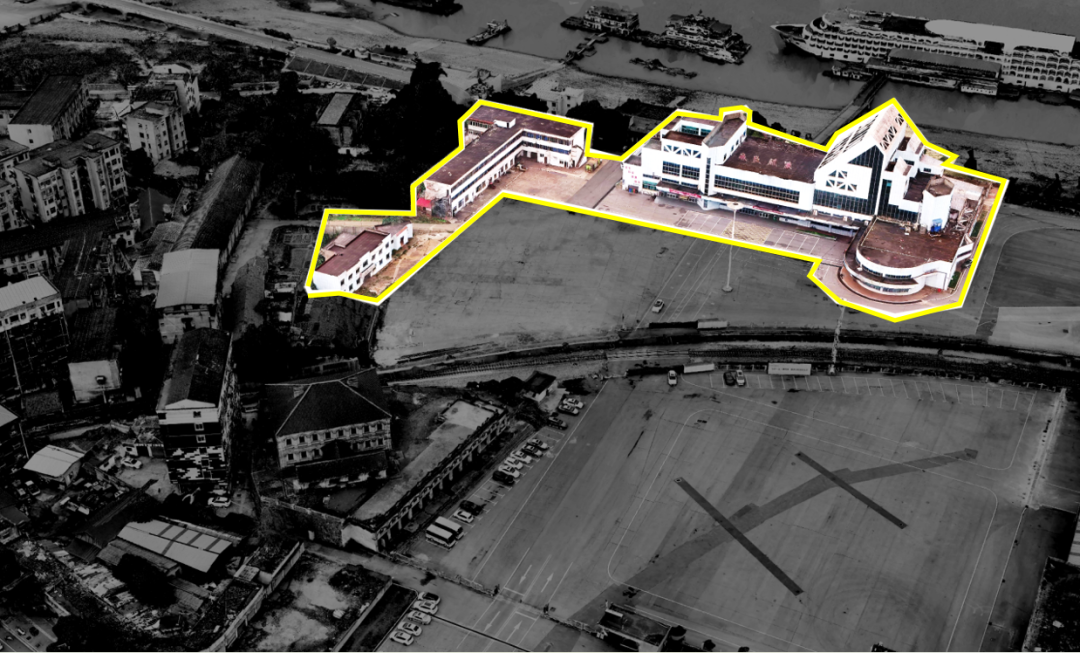

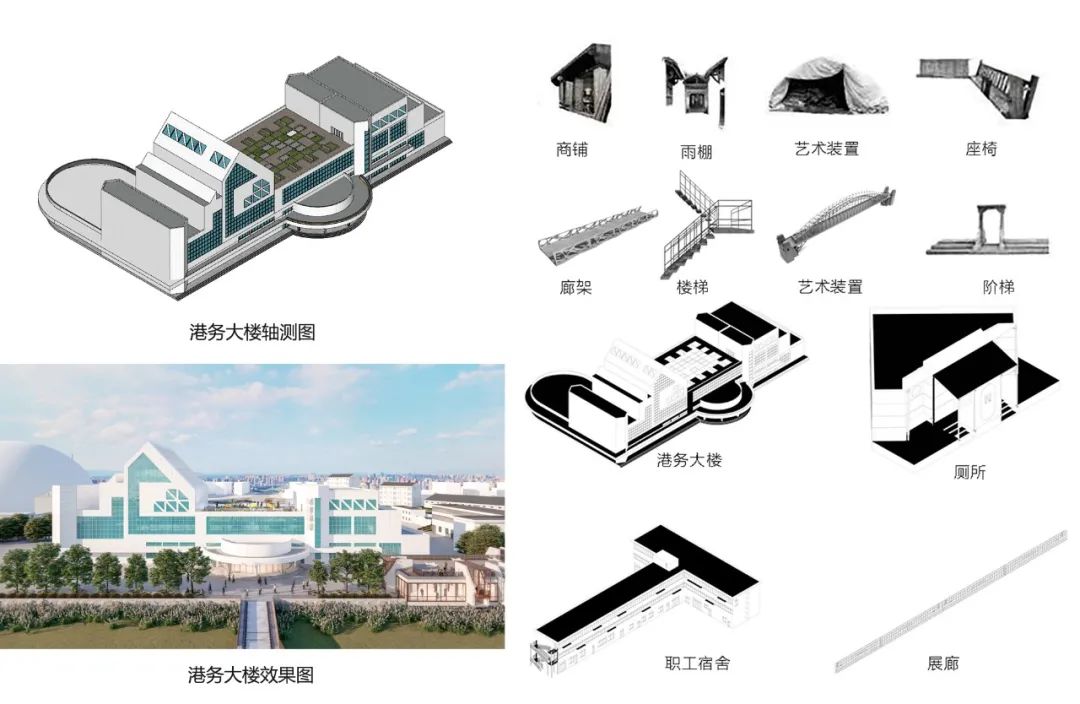

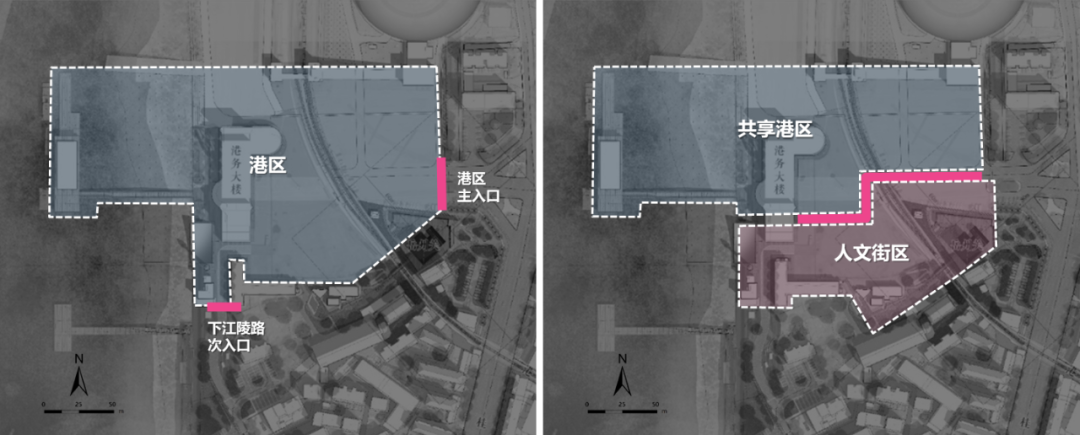

港务大楼前区作为城陵矶港口历史风貌区的重要组成部分,现状包含了港务大楼、公共厕所、职工宿舍以及驾校训练场等多种功能混杂的建筑群。

面对改造预算有限的实际情况,设计采取了“轻介入、巧激活”的设计策略:首先对场地内建筑关系进行系统性梳理,通过拆除违章搭建、规整流线等方式重塑空间秩序;其次采用轻质钢结构、阳光板等经济性材料对建筑外立面进行局部翻新,在关键视觉节点植入由回收工业零件改造的艺术装置,如用旧船锚制作的景观雕塑;同时保留原有建筑的主体结构,仅对破损严重的门窗、护栏等构件进行最低限度的功能性修复。

这种“微创手术”式的改造手法,既确保了在极低造价下完成整体提升,又通过艺术化的细节处理为场地注入了新的活力,最终实现了历史工业区“花小钱办大事”的更新目标。

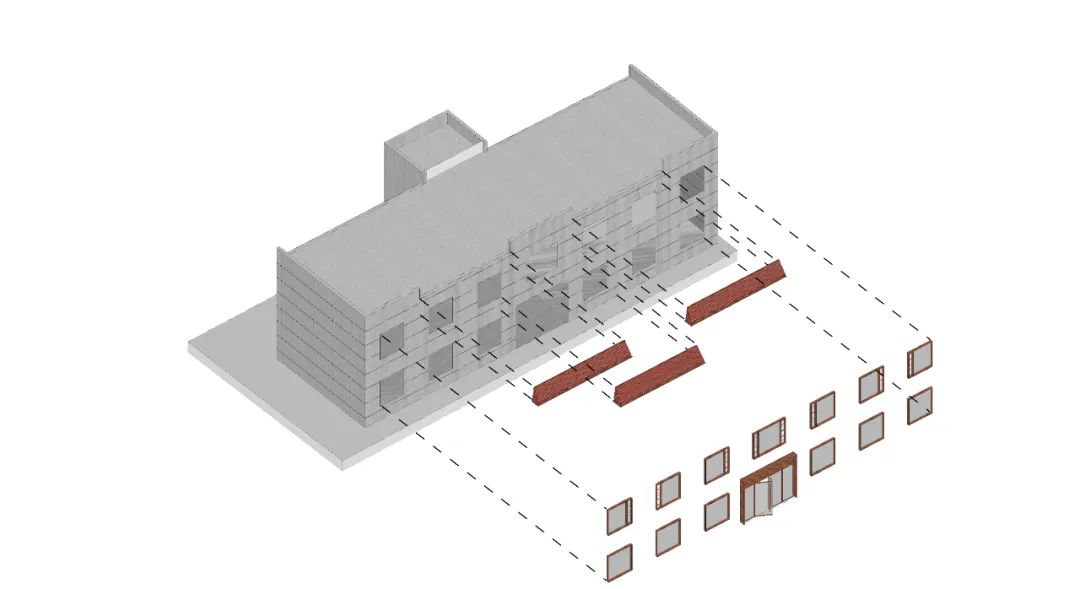

港务大楼改造采取“最小干预、最大保留”的策略,在严格控制造价的前提下实现建筑品质的提升。设计保留建筑原有结构和主体材质,仅对外立面进行系统性清洁和统一涂料处理,通过色彩规划强化建筑的历史厚重感。

在细节处理上,选择门窗框、栏杆、檐口等关键构件进行精细化改造:采用耐候钢、铝合金等现代材料替换破损部位,并以哑光金属漆进行表面处理,在保持整体协调的同时提升细节品质。特别在建筑主入口、转角等重点部位,通过定制设计的灯具、标识系统等“微更新”手法,在控制成本的基础上为建筑注入现代气息。这种“整体保留、局部提亮”的改造方式,既尊重了工业建筑的历史原真性,又通过精细化设计提升了使用体验,实现了低造价下的品质升级。

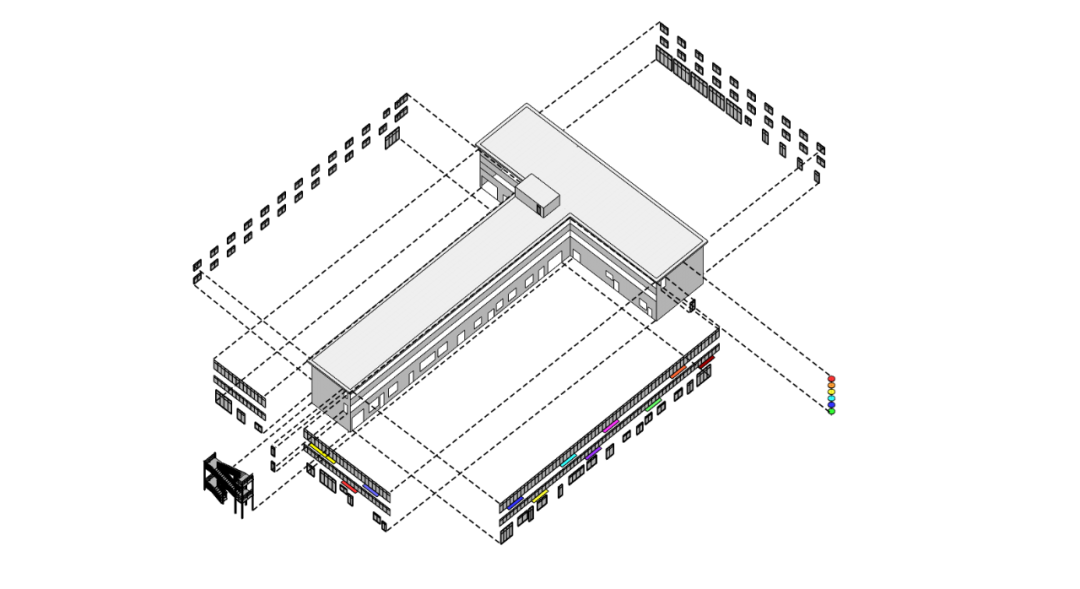

职工宿舍改造秉持“新旧共生”的设计理念,在完整保留建筑原有砖混结构与立面肌理的基础上,通过精细化设计提升空间品质。主立面采用统一的白色环保涂料进行整体粉刷,既保持建筑群落的协调性,又为后续的色彩点缀创造纯净背景。

在功能性改造方面,增设模块化钢构指示牌与玻璃钢雨棚入口,通过现代材质与简约造型强化建筑的可识别性。最具特色的设计是在部分窗口嵌入彩色阳光板,这些半透明的聚碳酸酯板材既可作为遮阳构件,又能通过光影变化为立面带来生动的色彩韵律——白天阳光穿透形成渐变光晕,夜晚内置LED灯带则营造出温馨的视觉效果。这种“保留主体、点缀细节”的手法,既尊重了工业建筑的历史价值,又以极低的改造成本实现了功能与美学的双重提升。

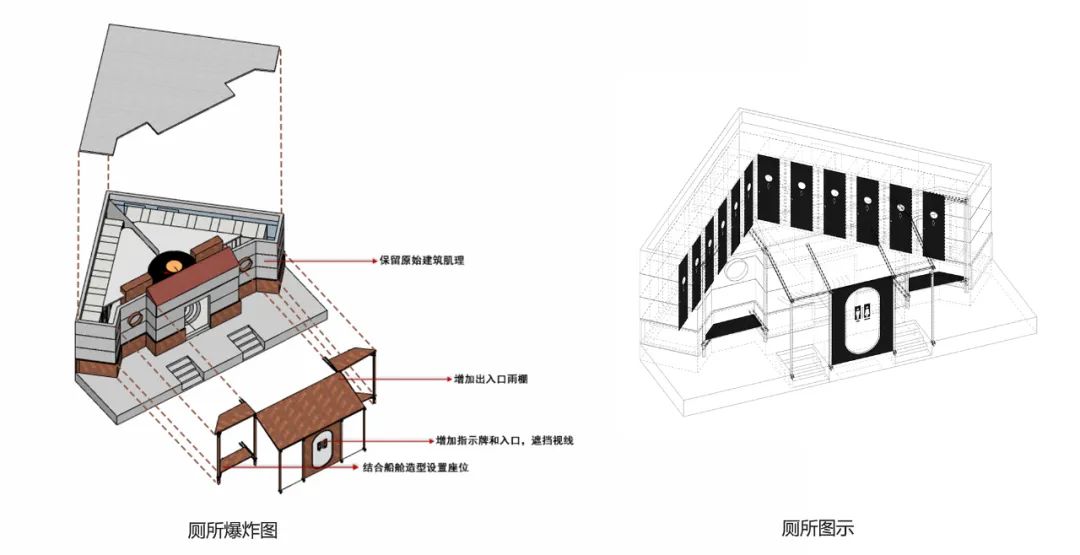

厕所改造以“工业轮船”为设计灵感,在保留原始建筑承重墙与钢桁架结构的基础上,通过工业美学语言实现功能升级。同步展示工业构造细节。入口处增设由耐候钢板折制的船型雨棚与模块化指示系统,既满足遮阳避雨功能,又通过倾斜的舱门造型强化轮船意象。与裸露的钢桁架形成材质呼应。外立面通过清洗、局部涂刷深灰色防水涂料,与新增的锈蚀钢构件形成“新旧共生”的视觉效果,最终打造出一个兼具工业遗产价值与现代使用功能的特色服务空间。

驾校改造采用“新旧融合”的设计策略,在保留原有建筑主体结构与立面肌理的基础上,通过材质更新与细节优化实现功能提升。首先对建筑外立面进行彻底清洗,去除污渍与破损涂层,统一更换为质感丰富的拉毛涂料,既保持工业建筑的粗犷特质又提升耐久性。在功能优化方面,将一层传统窗户改造为落地窗,大幅改善室内采光与通透性,同时保留原有窗洞位置,通过增设黑色金属窗框强化立面韵律感。

最具特色的改造是在原有混凝土披檐下方增加锈钢板收边,这种耐候钢材质随时间氧化产生的锈色变化,与拉毛涂料的肌理形成有趣的质感对比。通过这种“结构保留、界面更新”的手法,既尊重了建筑原有工业特征,又通过现代设计语言赋予其新的生命力,实现低成本下的品质蜕变。

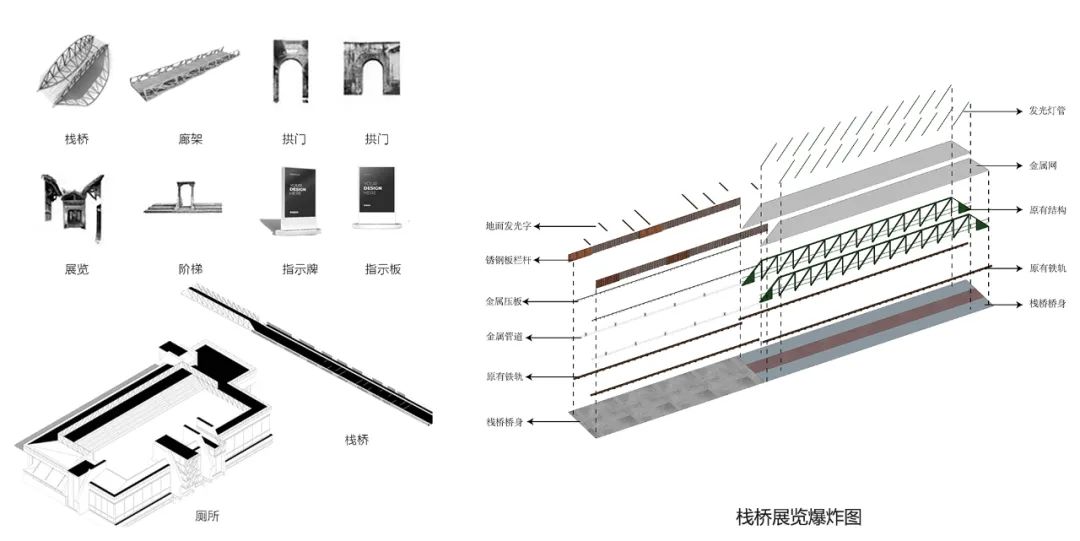

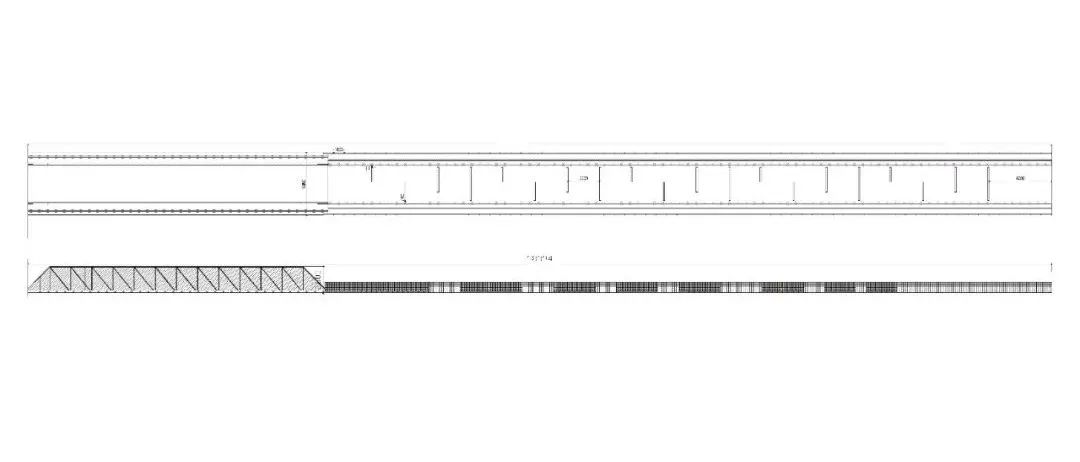

港口区改造以“工业记忆与滨水休闲共生”为核心理念,对栈道进行工业化美学提升。保留原有铁轨、电缆卷筒等工业元素作为景观构件,采用可快速拆装的模块化钢制栏杆系统,既满足安全规范又延续场地工业基因。栈道铺装选用防滑耐候的穿孔钢板,通过光影变化营造独特的行走体验。

水边书屋设计遵循“轻介入”原则,保留原有朝向洞庭湖的最佳观景面,通过架高的木栈道平台将建筑轻盈地嵌入自然环境。建筑采用预制钢结构与落地玻璃幕墙,确保室内外视野通透。屋面设计延续工业坡顶语言,采用锈蚀钢板与玻璃天窗组合,既呼应港口气质又引入自然采光。整体改造通过保留工业DNA、植入现代功能的手法,实现生产性岸线向生活性岸线的优雅转型。

栈道改造采用“工业设施艺术化”的设计策略,将现有必须保留的水管、电缆、铁轨等基础设施转化为具有设计感的景观元素。在栏杆系统改造中,对原有钢结构进行除锈防腐处理,统一涂刷铁锈红耐候漆,并在关键节点增设镂空锈钢板装饰构件;夜间通过嵌入式LED泛光灯带,营造出工业光晕的照明效果。

地面处理上,采用两种创新手法:一是在铁轨两侧加设带防滑纹的锈钢板压条,既保护轨道又形成引导性铺装;二是在栈道节点处嵌入激光切割的金属地标文字,如“1899”(开埠年份)、“长江”等地名标识,通过锈蚀钢板与黄铜字的材质对比增强场所记忆。所有改造均采用可逆式连接技术,确保设施维护的便捷性,实现“保留功能、提升美学”的低成本微更新目标。

改造策略:现状建筑封闭,对望江视线存在明显遮挡,延续现状工业建筑风格和部分悬空江岸结构,低成本改造。

城陵矶片区作为岳阳城市发展的特殊区域,其更新改造面临着多重维度的复杂挑战。作为长江经济带的重要节点,这里既承载着百年工业历史记忆,又面临着产业升级转型的现实需求;既是城市拓展的重要空间,又是多元群体共生的特殊社区。

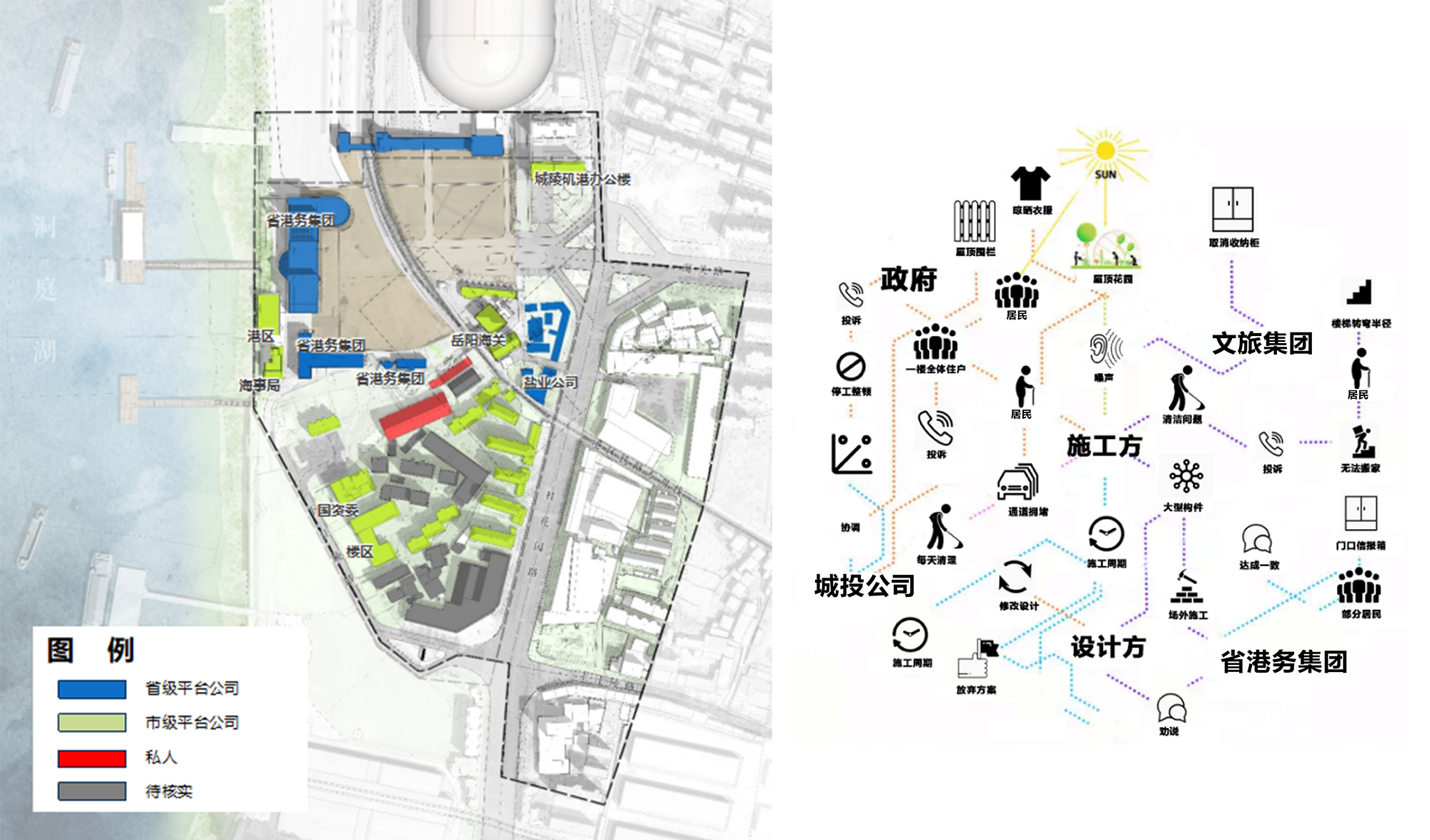

在这种背景下,片区更新必须突破传统大拆大建的模式,转而采取“精准微创、渐进共生”的创新策略。这一策略的核心在于“四维协同”:首先,在时间维度上,建立“历史—当下—未来”的连续性,通过工业遗产的活化利用实现文化传承;其次,在空间维度上,构建“生产—生活—生态”的复合系统,形成弹性可变的混合功能区;再次,在社会维度上,打造“政府—企业—居民”的协作平台,促进多元主体共建共治;最后,在经济维度上,探索“保护—利用—发展”的可持续模式,实现社会效益与经济效益的平衡。

具体实施路径将采用“城市针灸术”的干预方法:选择关键节点进行精准改造,通过小型、分散、低成本的微更新项目,如工业遗址公园、社区文化客厅、滨水休闲步道等,逐步激活片区活力。每个项目都注重保留工业记忆、改善人居环境、培育文旅功能的多重价值整合,形成“触媒效应”,带动周边区域的自发更新。

这种渐进式更新策略具有三个显著优势:一是投资强度低,单个项目控制在50—100万元,减轻财政压力;二是实施周期短,6—12个月即可见效;三是社会影响小,避免大规模拆迁带来的矛盾。通过持续积累的微更新,最终实现城陵矶片区从工业锈带到创新秀带的华丽转身,为长江沿线类似工业城区的更新改造提供可复制、可推广的“岳阳方案”。

基地用地和建筑权属呈现出高度复杂的局面,在15公顷的核心改造范围内,产权主体涉及11家不同性质的单位,形成了错综复杂的权属网络。具体而言,该区域包含2家省属国有企业(省港务集团、省盐业公司)、6家市属单位(含城投公司、文旅集团等)、3家私人产权(含民营企业和个人产权)。这种“你中有我、我中有你”的权属格局,导致更新改造面临三大难题:一是规划协调难,各主体利益诉求差异大;二是实施主体确定难,难以形成统一改造方案;三是资金平衡难,收益分配机制难以达成共识。

更新规划在具体实施过程中还遇到工程审批、结构勘查、群众阻工、极端天气、建材失窃等诸多意料之外的困难和挑战,导致多次出现7次以上的停工,消耗巨大、牵扯众多,整体工期延误近30天,对各子项目施工协调工作提出了巨大的挑战。

面对诸多的意外因素,设计团队始终没有放弃,利用驻场服务的便利第一时间与各方沟通协调,坚持推进项目进度,最终在按期在5月20日省旅发大会开幕前5天实现全项目全面竣工。

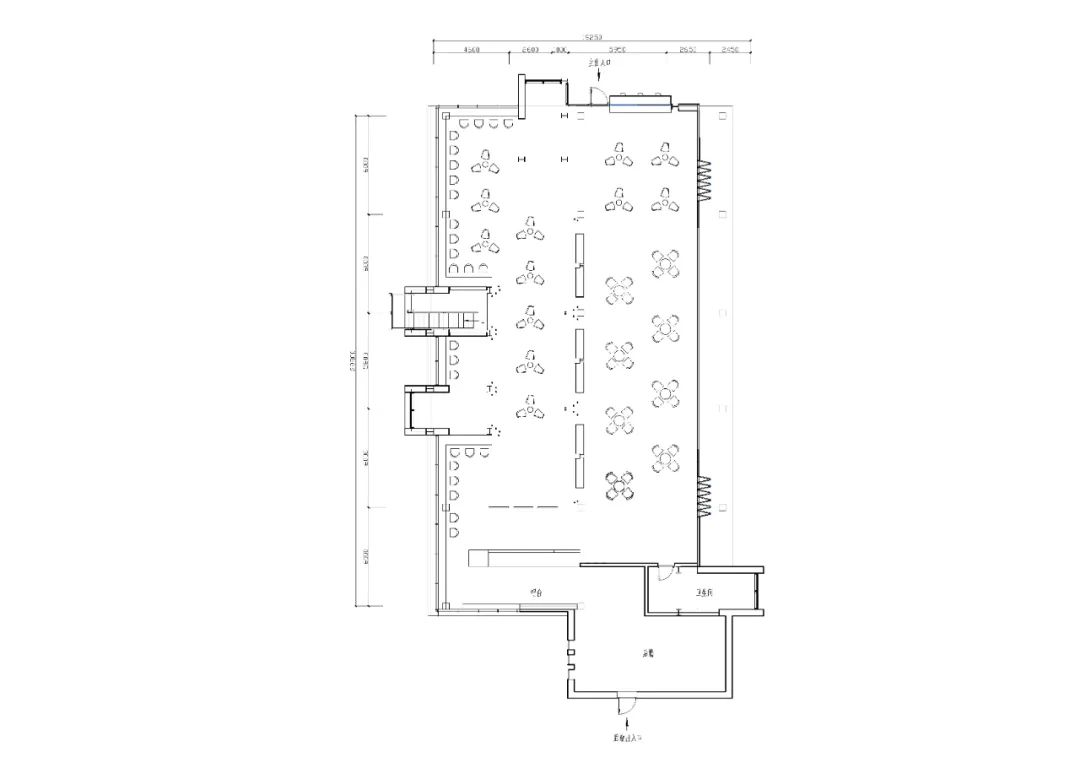

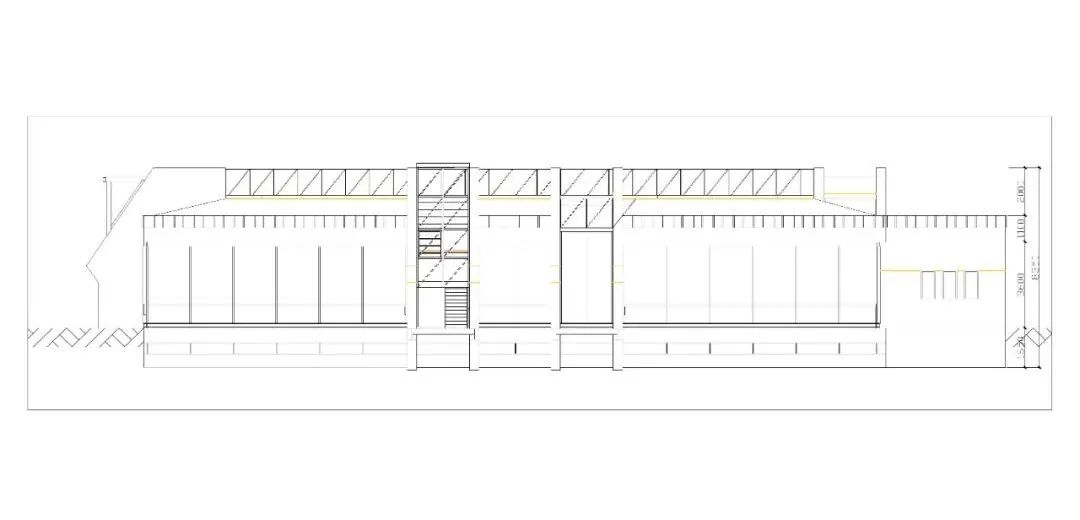

设计图纸 ▽

完整项目信息

项目名称:城陵矶港口城市微更新

项目类型:城市更新

项目地点:湖南岳阳

建设时间:2024.12—2025.05

建设单位:湖南城陵矶新港区管理委员会、湖南省港务集团有限公司、岳阳市文化旅游广电局、岳阳楼区政府城陵矶街道办事处、岳阳海事局、岳阳城市经济建设投资集团有限公司

设计单位:中国城市规划设计研究院上海分院、上海交通大学设计学院奥默默工作室、岳阳市规划勘测设计院有限公司

总体设计:孙娟、闫岩、陆容立

规划景观主创设计师:朱小卉、靳文博

规划景观团队:廖航、怀露、杨轶伦

建筑主创设计师:张海翱

建筑方案团队:徐航、李迪、潘文琪,李依杭,杨格,吴昌龙,张明蕙

深化团队:黄清华、刘放、任健、黄伟、蒋胜广、李念、周凯扬、林青、谢梦薇、胡建红

学术指导:杨保军、张广汉、王向荣

施工单位:湖南省第八工程有限公司

驻场设计师:靳文博、杨轶伦、徐航

建筑摄影:章勇

撰文:徐航、邵兴志、陈施宇、陈玲玲

版权声明:本文由上海交通大学设计学院奥默默工作室授权有方发布。欢迎转发,禁止以有方编辑版本转载。

上一篇:金华上市公司办公楼室内设计|UD studio

下一篇:木犀旅馆:京都百年町屋的新生 / atelier yoo 悠作设计室