设计单位 中国建筑西北设计研究院有限公司 华夏建筑设计研究院

项目地点 河北秦皇岛

建成时间 2024年3月

建筑面积 29911平方米

本文文字由设计单位提供。

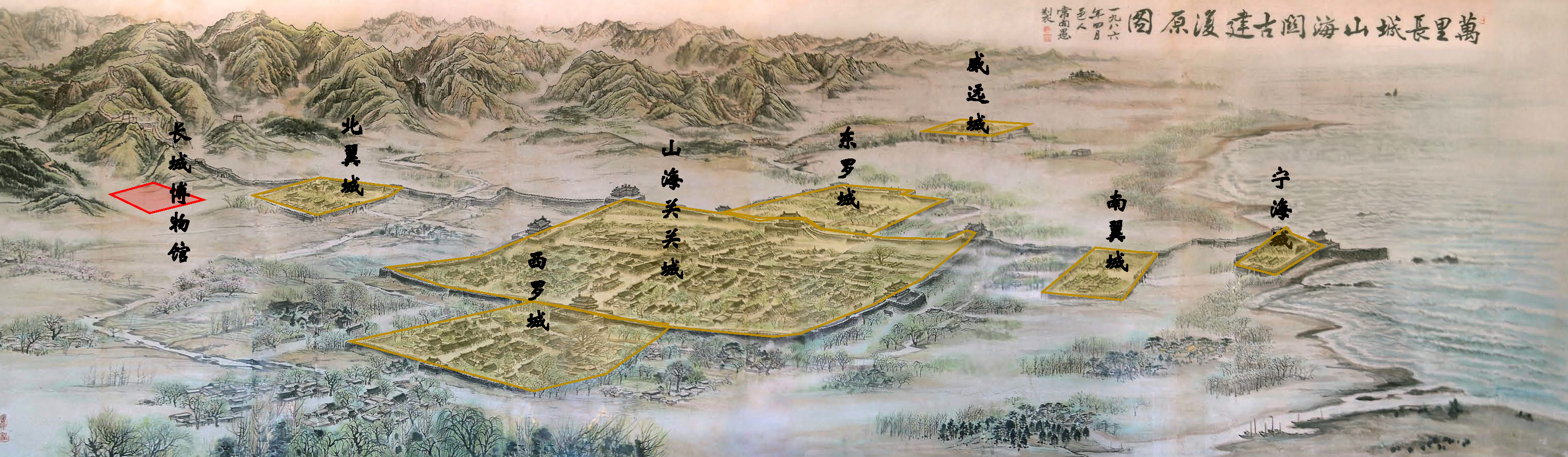

作为世界文化遗产的万里长城,横跨神州四万里山河、贯通中华两千年文脉,是中华民族的代表性符号和中华文明的重要象征。2021年8月8日,国家文化公园建设工作领导小组印发《长城国家文化公园建设保护规划》,开启了长城国家文化公园建设的序幕。

长城承载着中华民族伟大的创造精神、奋斗精神、团结精神、梦想精神,建设好长城国家文化公园,对弘扬中华民族精神至关重要。山海关中国长城博物馆作为其中的重点项目,是展示、研究与保护长城文化的国家一级博物馆,是在新的时代展现国家意志、讲好中国故事、弘扬爱国主义精神,传播长城文化的重要载体,承载着守护与传承长城厚重历史文化的特殊使命。

△ 项目视频 ©中建西北院

山海关是明长城的东部起点,北靠燕山余脉,南临渤海,素有“两京锁钥无双地“之称,被誉为“天下第一关“。山海关长城涵盖海上长城(老龙头)、平原长城(关城)、山地长城(角山)、水上长城(九门口),集中展现了长城建筑多样性,是天然长城类型博物馆。山海关中国长城博物馆的设计既要有时代性,又要体现长城的文化特征,让参观者能够充分感受长城文化的博大精深和长城代表的中国精神。

中国建筑历来重视人与自然交互的文化传统,发现潜藏在大地山川中的独特形势与“会景处”,通过建造活动与自然产生清晰而紧密的联系,创造收揽一方胜景、感悟天地哲理、激发人文情怀的聚景凝神之所,形成特有的建筑自然观,古人称为“收揽风物”“吐纳江山”。设计团队经过详细的现场踏勘和分析比较,从位于老龙头、关城及角山的4个备选用地中推荐了位于角山山麓的建设用地。

角山位于山海关关城北约3公里处,是燕山余脉的一部分,长城由此从平原转入山地。建设用地距离长城直线距离仅为200米,东侧为角山公园入口广场,交通便利,基础设施比较完善,北侧是一小片季节性湿地,自然景观丰富优美。这里海拔70米,依山望海,视野极佳,可以仰观雄伟的角山长城,远眺渤海,整个山海关长城体系一览无余,场景极为恢弘壮观。

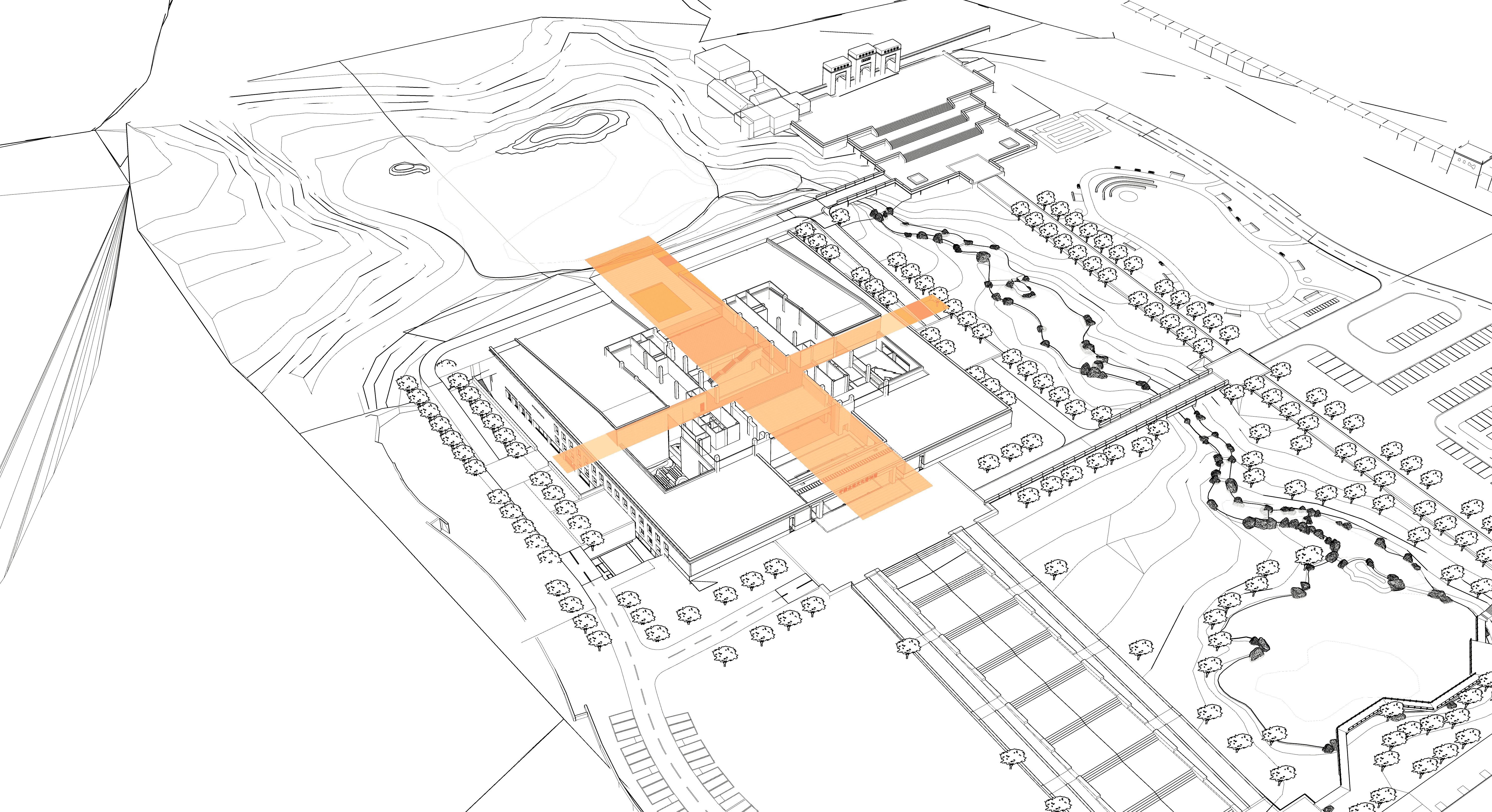

从角山最高点引一条轴线与用地等高线基本垂直,以此作为博物馆建筑轴线,此轴线向南延伸,使博物馆融入到角山、长城、山海关关城、渤海形成的一系列独特的历史与文化场景之中。从博物馆前广场看向主建筑与角山,通过道路、广场、景观的有序规划,形成以山为核心,沿轴线层层递进的空间序列,博物馆建筑、角山、长城共同形成中轴对称、庄重大气、主从有序的空间格局。

考虑到季节性防洪的要求,将建筑北部天然湿地的水由东侧引至建筑东南角,形成如意环抱之势。北边隔水仰望长城,尽显长城之壮美,南边水面可以形成倒影,成为观赏博物馆与长城的极佳角度。

设计源于对于长城历史文化与长城建筑体系的研究,长城不仅是一道绵延万里的墙,更是一个“关城一体”的复杂综合体系,承担着防御功能、贸易交流与文化融合的使命。山海关长城的城堡体系非常清晰,由东至西,由拱卫着长城的七座方城组成,连接山海。最东侧的宁海城与老龙头相连,伸入渤海,山海关关城位于中间,由东罗城、西罗城、南翼城、北翼城守卫,威远城在关城之外,是一座前哨城堡。

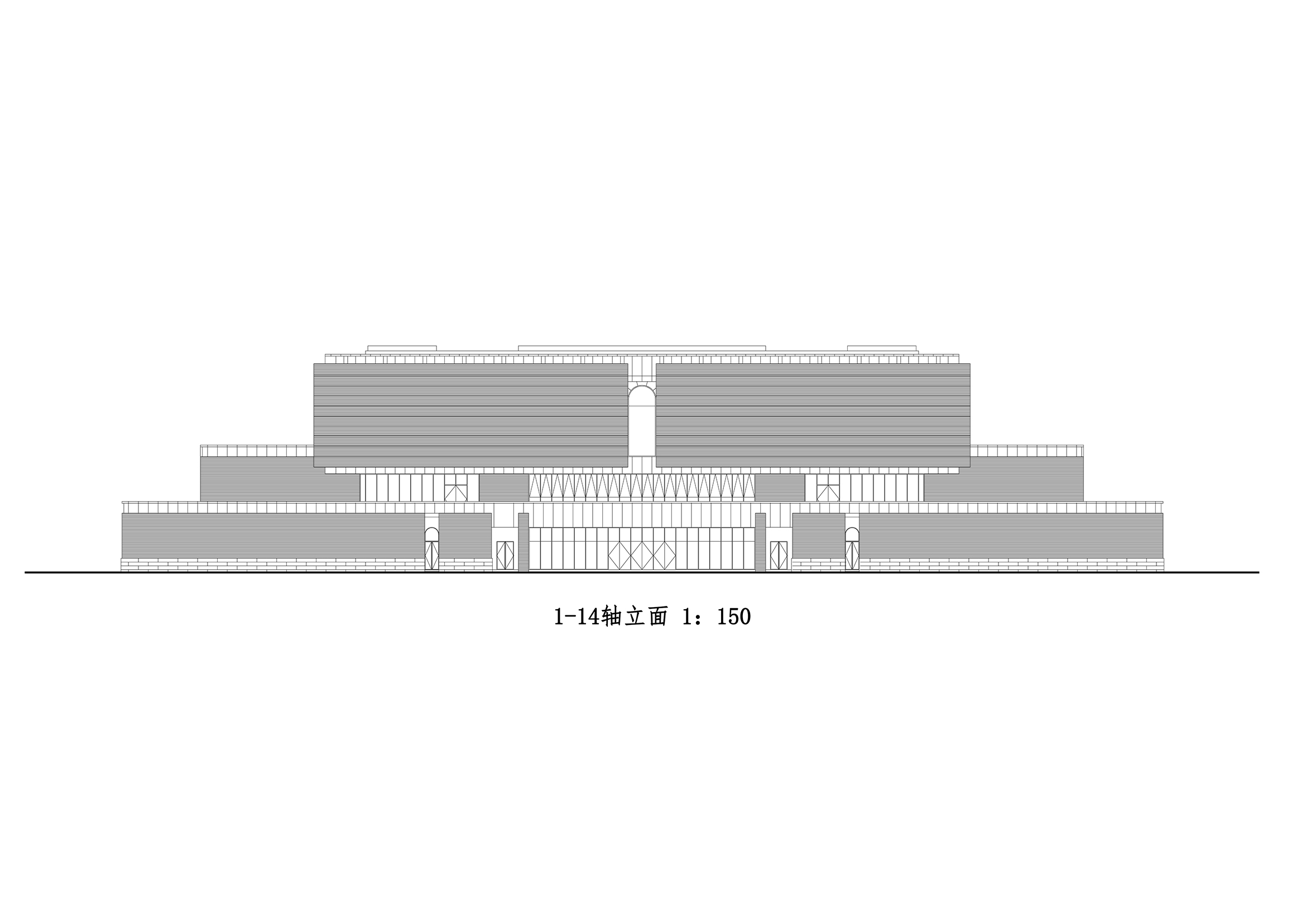

博物馆建筑以低调的姿态融入长城建造体系和山海关山水人文环境。以“城”的方式融合于山海关城堡体系中,其正方形的格局与其他关城形成了同构关系,成为山海关长城体系中的“第八座城”,与山海关历史文脉相统一。博物馆设计在造型上不突出自我,以最基础的方形为母题,以质朴为形象追求,取城台格局,以拙形呼应并融入长城体系。

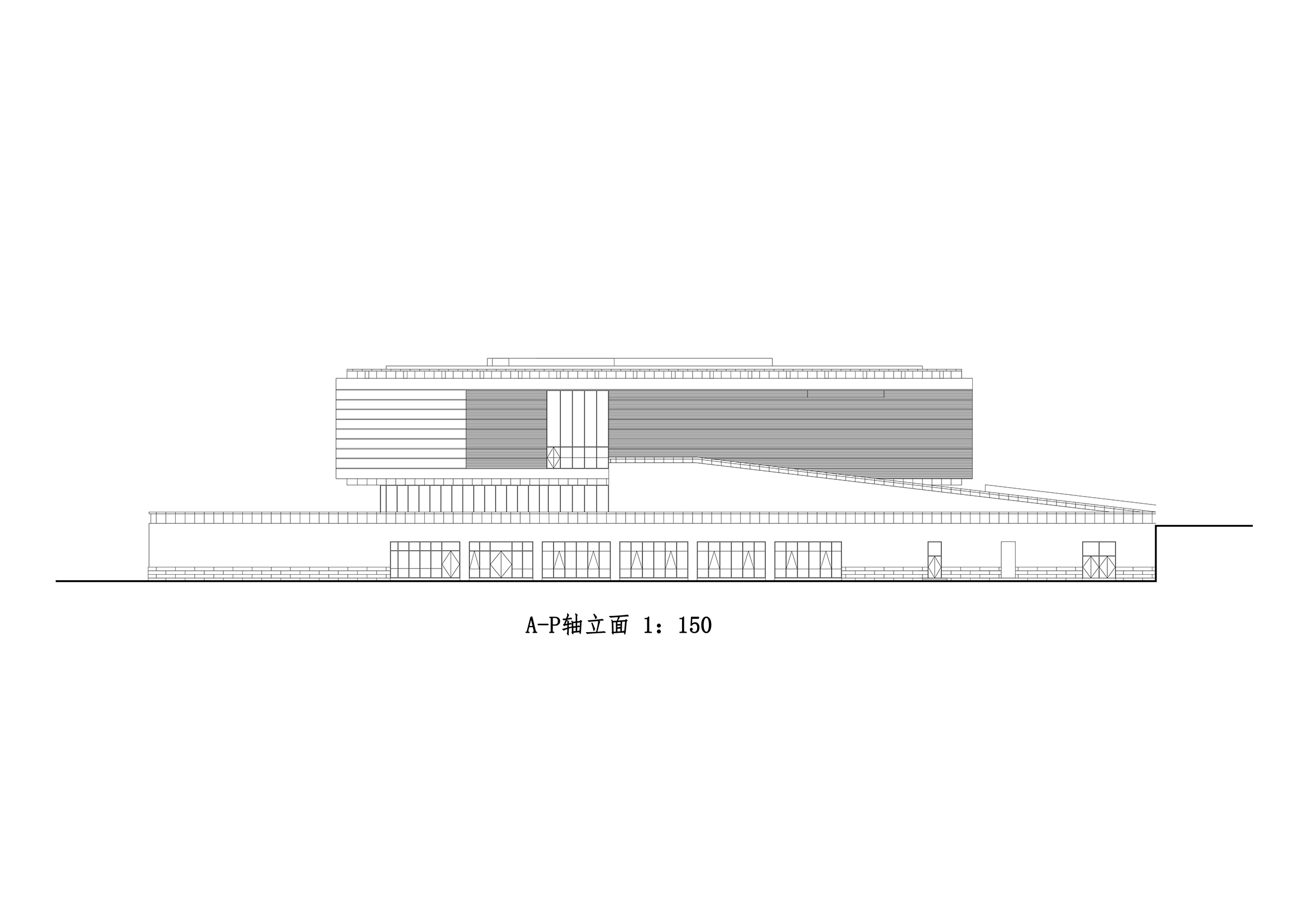

建筑形体依山就势,以藏的姿态融入自然环境,严格遵循长城保护要求,消隐建筑体量于自然环境之中,突出角山与长城的主体地位。建筑主体对称,水平延展,采取层级退台的“城台”形式,收缩建筑形体,减少对环境的影响,突显山的高耸与长城的壮观,体现出中国传统建筑文化中天人合一的理念。建筑外墙材料选取与长城相似色彩的燕山灰色石材,表皮以长城砖的尺度进行细化分割,材质和纹理得到充分展现,创造出丰富的光影效果,在获得时代感的同时取得与历史环境的和谐。

长城建造首重功能,绝少装饰,博物馆的建筑形象也追求中正大气、简约质朴,仅将长城的部分典型元素进行转译,例如将长城城墙中的“垛口”形态,幻化为女儿墙凹凸进退的肌理,并在多处运用了长城中常见的拱门形态,尤其在三层展厅处设置一处巨大的通高拱形窗,远眺远处的渤海,仿若一只巨大的“长城之眼”,具有极强的昭示性与标志性。

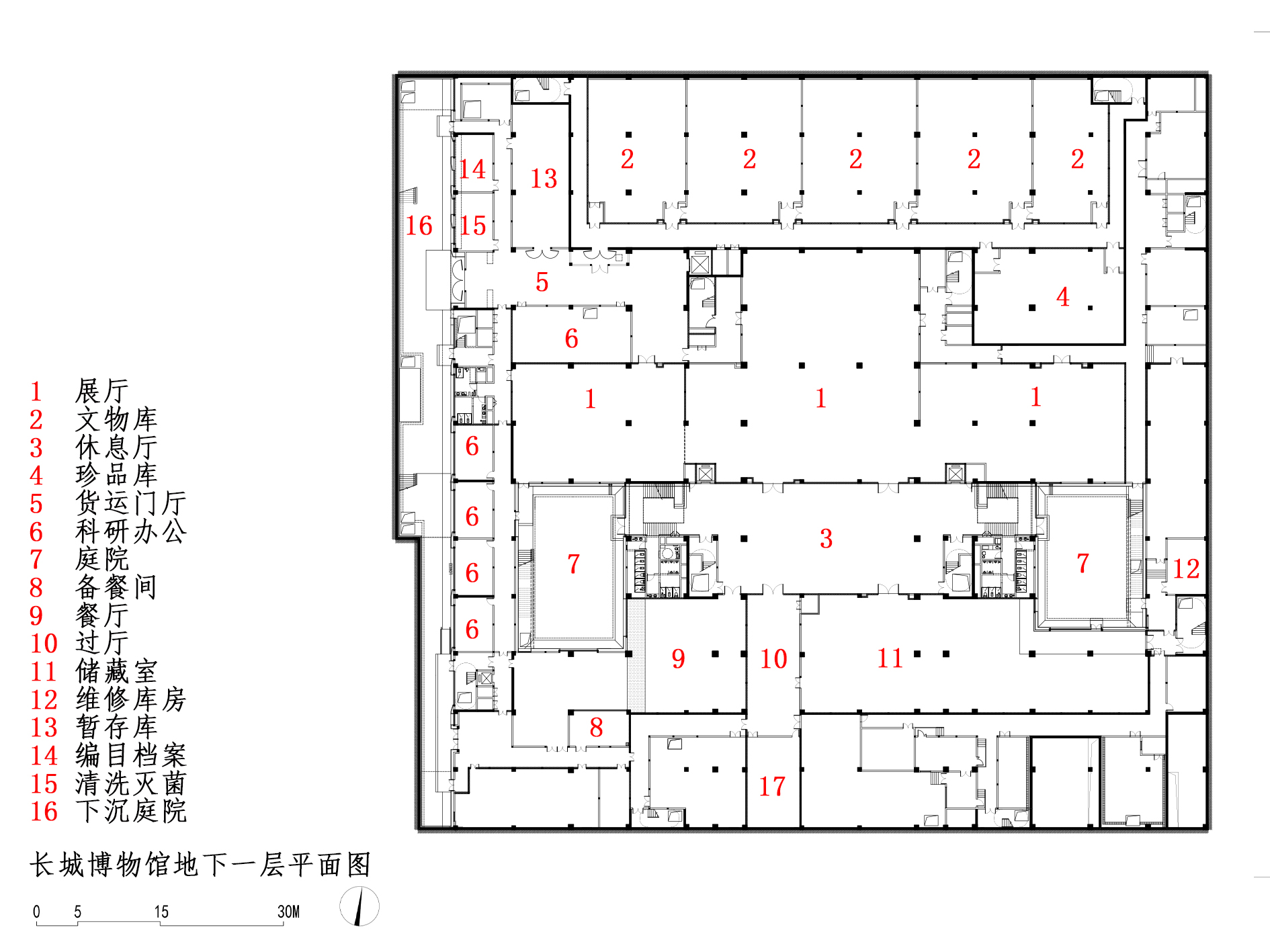

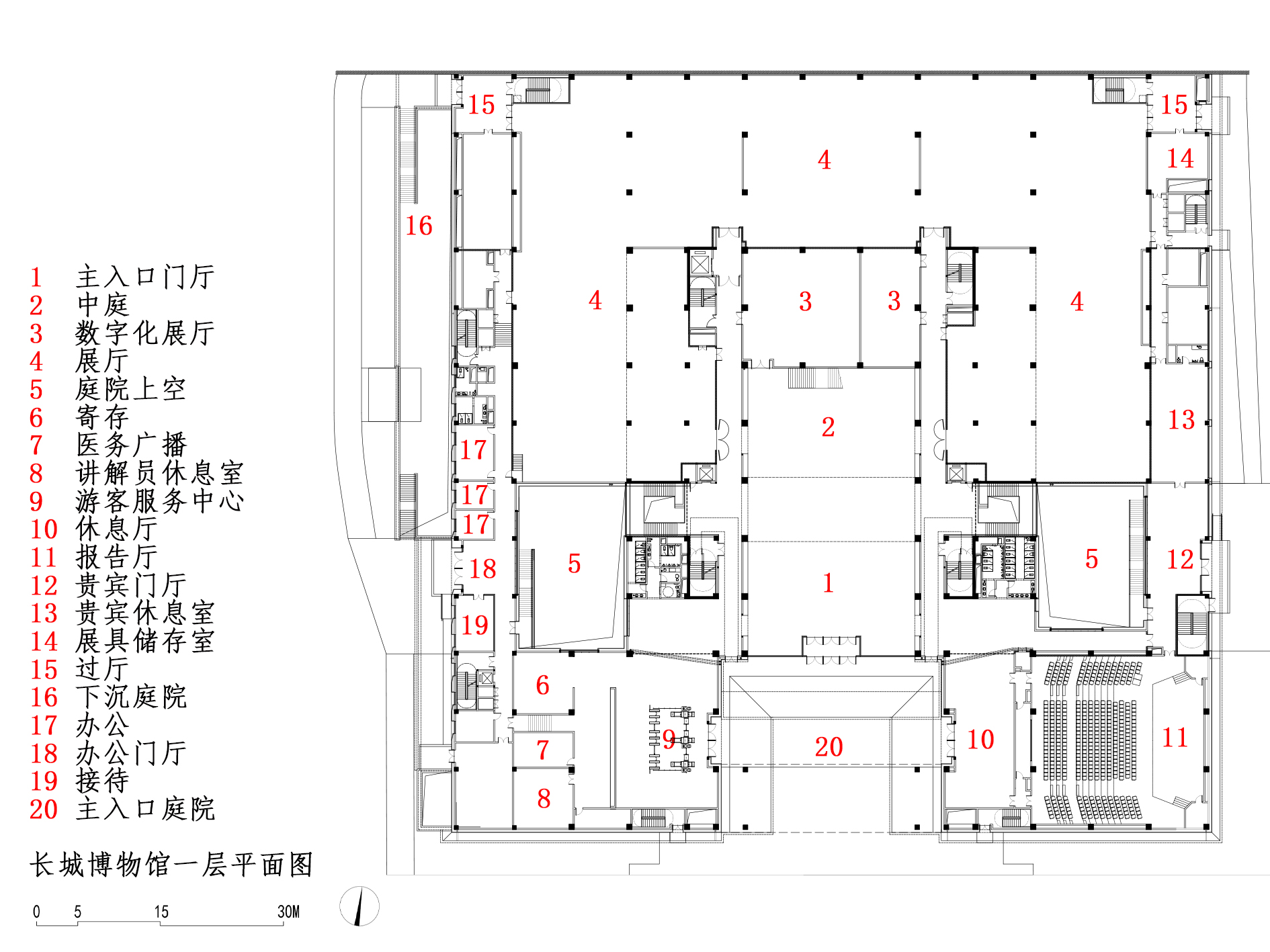

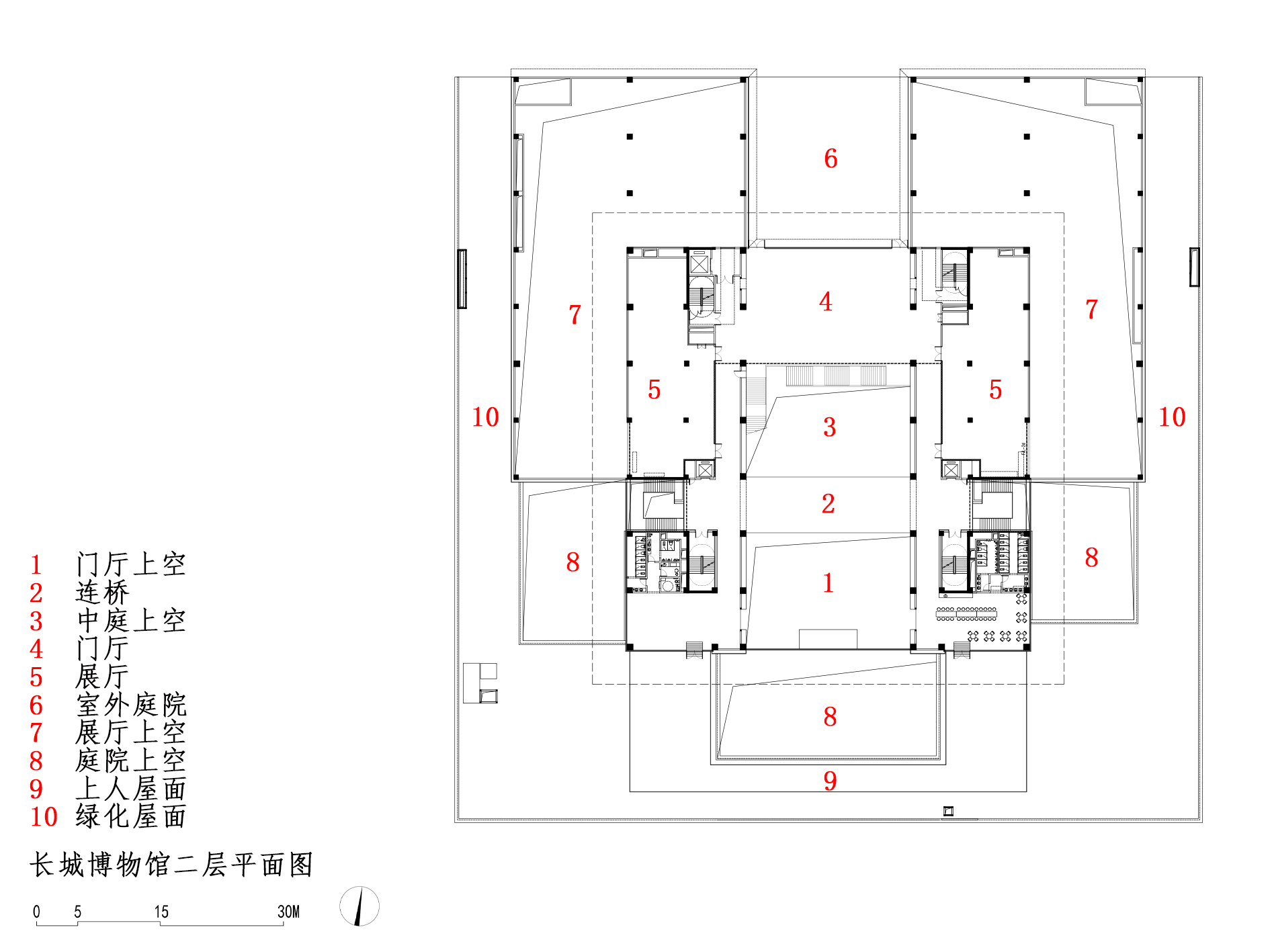

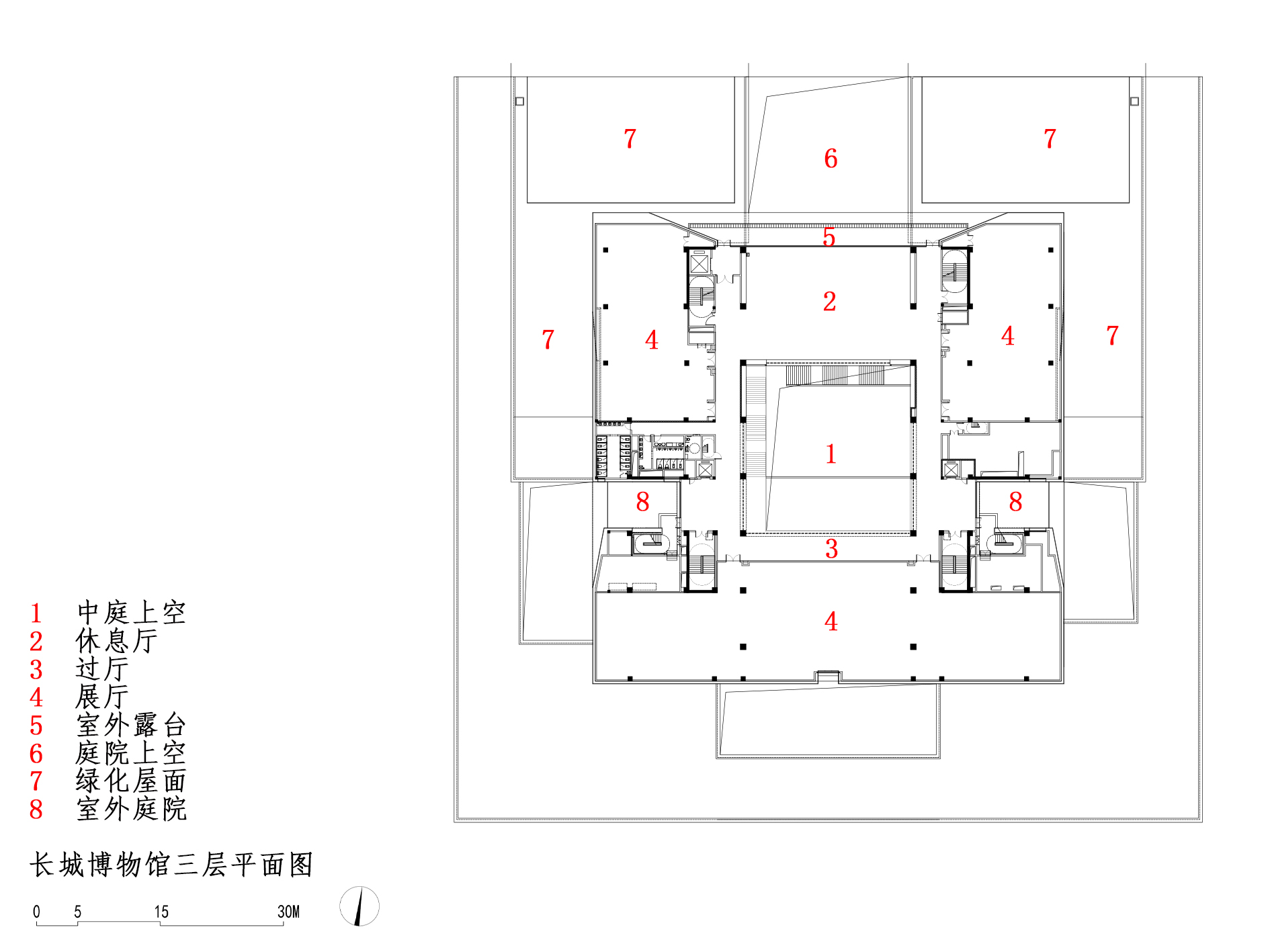

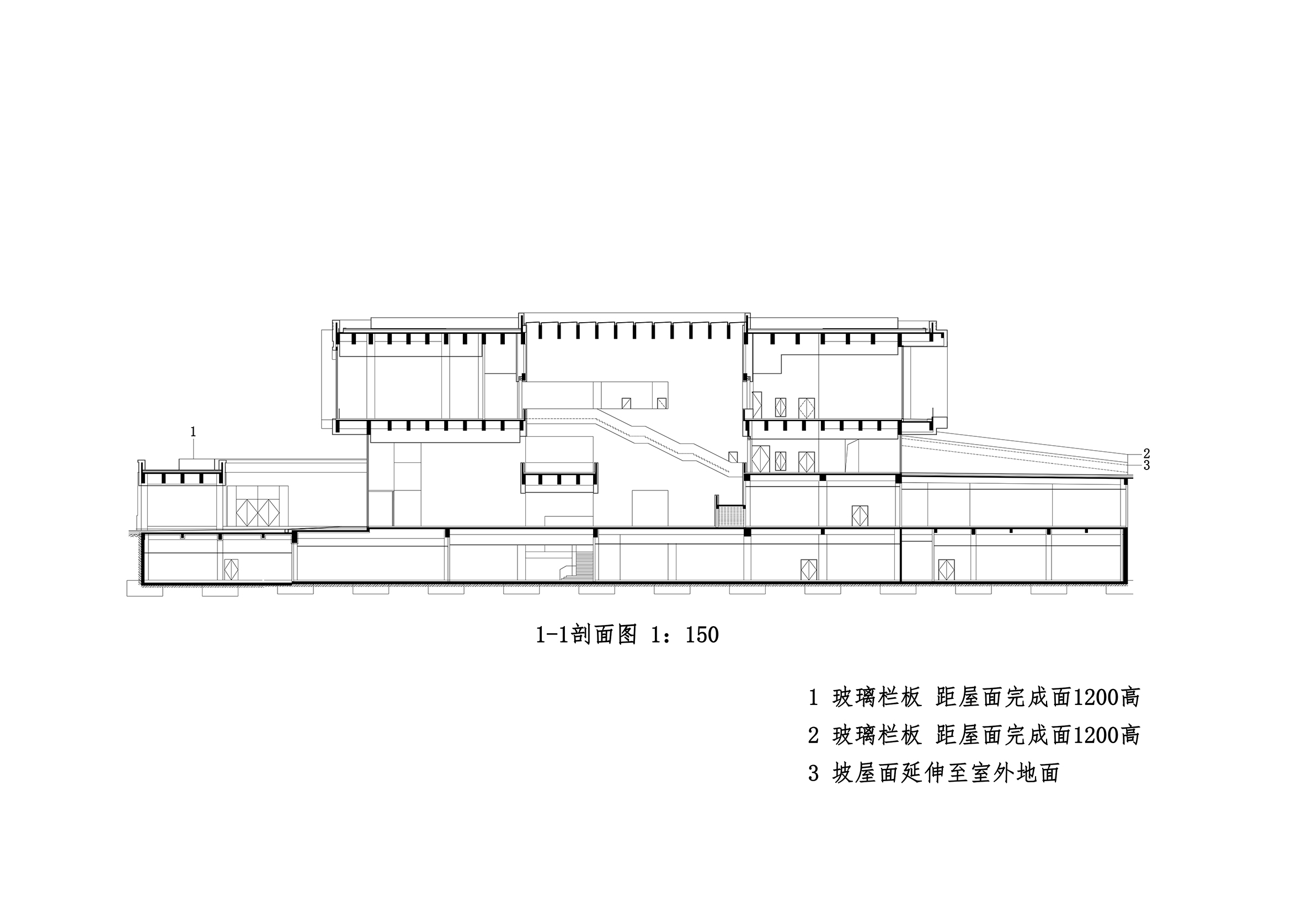

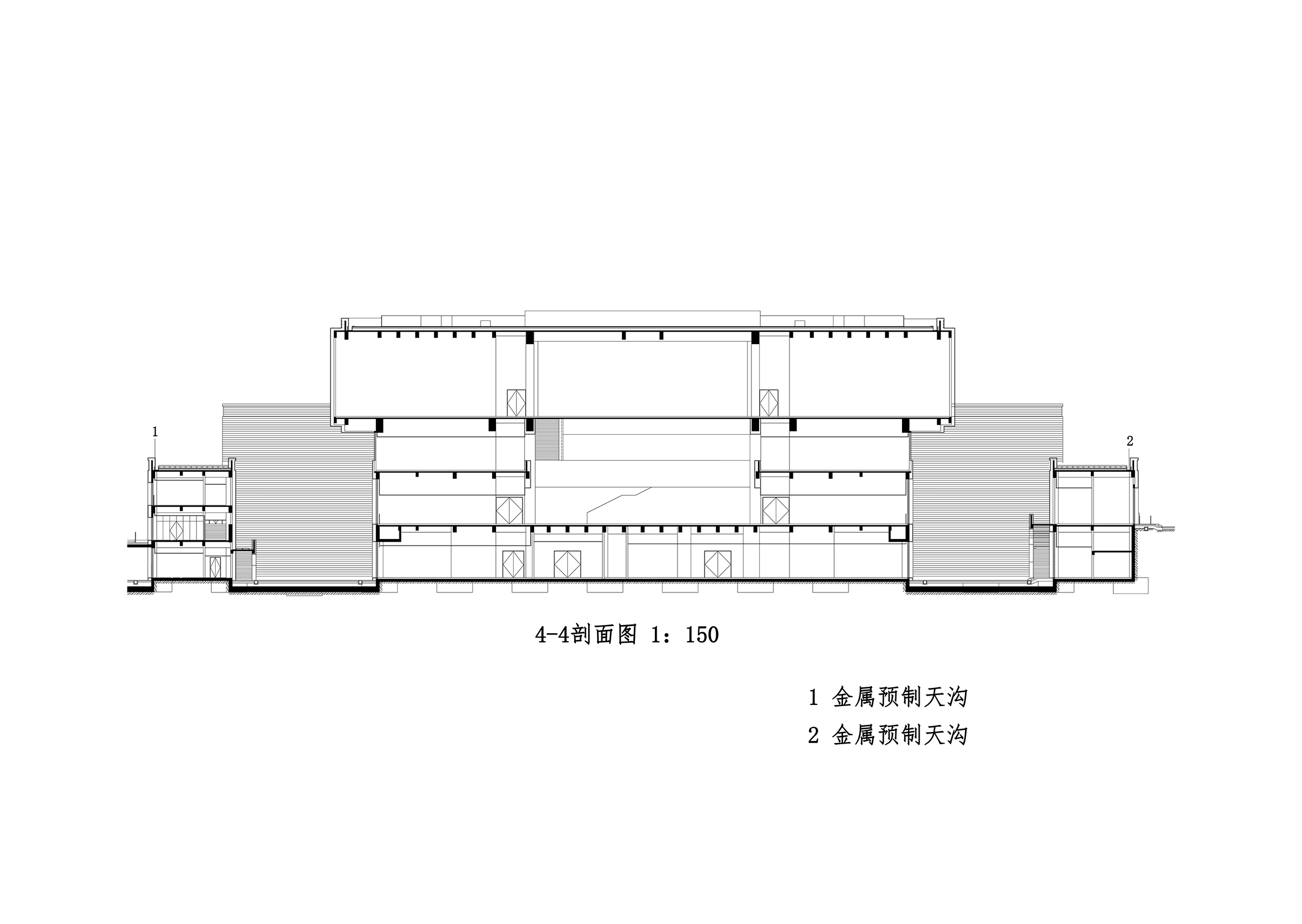

博物馆主体建筑为地下一层,地上三层,总建筑面积约3万平方米,展陈面积约1万平方米。从空中俯瞰,建筑平面呈现为边长约118米的正方形结构。这种布局既满足了展览空间的需求,又考虑了功能的合理分区。

建筑内外空间相互融合,集约紧凑。在内部以十字街的形式组织主要公共空间,通过景窗和观景平台的设置将周边环境引入,使建筑内外空间相互贯通交融。高大的中庭位于十字街的中心,光影斑驳,营造庄重的空间氛围,楼梯围绕中庭蜿蜒曲折而上,宛如连绵起伏的长城。

三层设置正对角山的景观大厅,通过32.8米×8米的巨大玻璃幕墙窗口形成框景,将角山长城全景引入室内,成为博物馆最重要的展品。

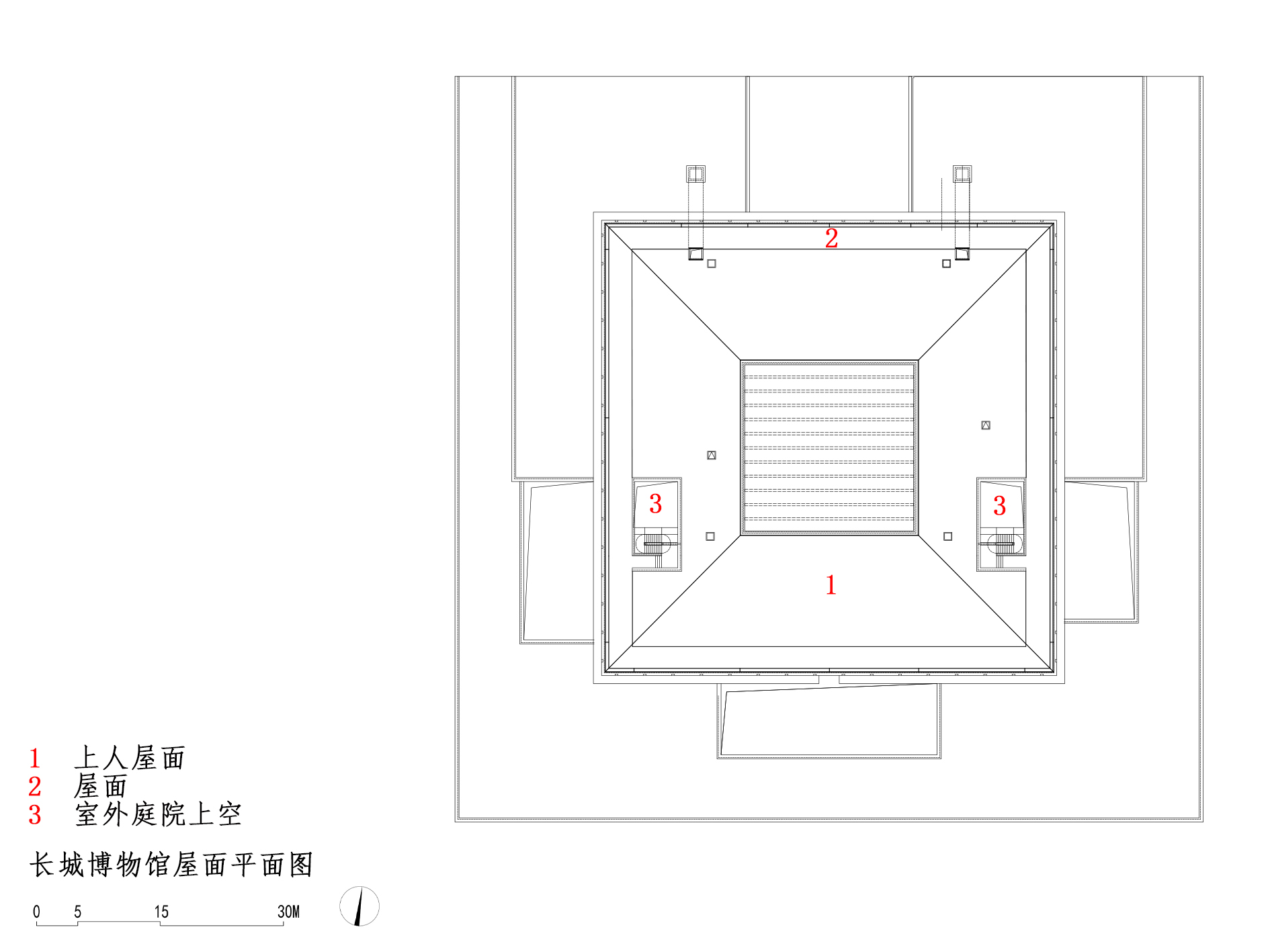

参观者通过三层两侧的楼梯可以最终到达屋顶平台,平台不设任何景观及装饰,博物馆建筑似乎已经消失,目光所及惟余山海及长城,使人顿生豪情,似乎融入天地之间。

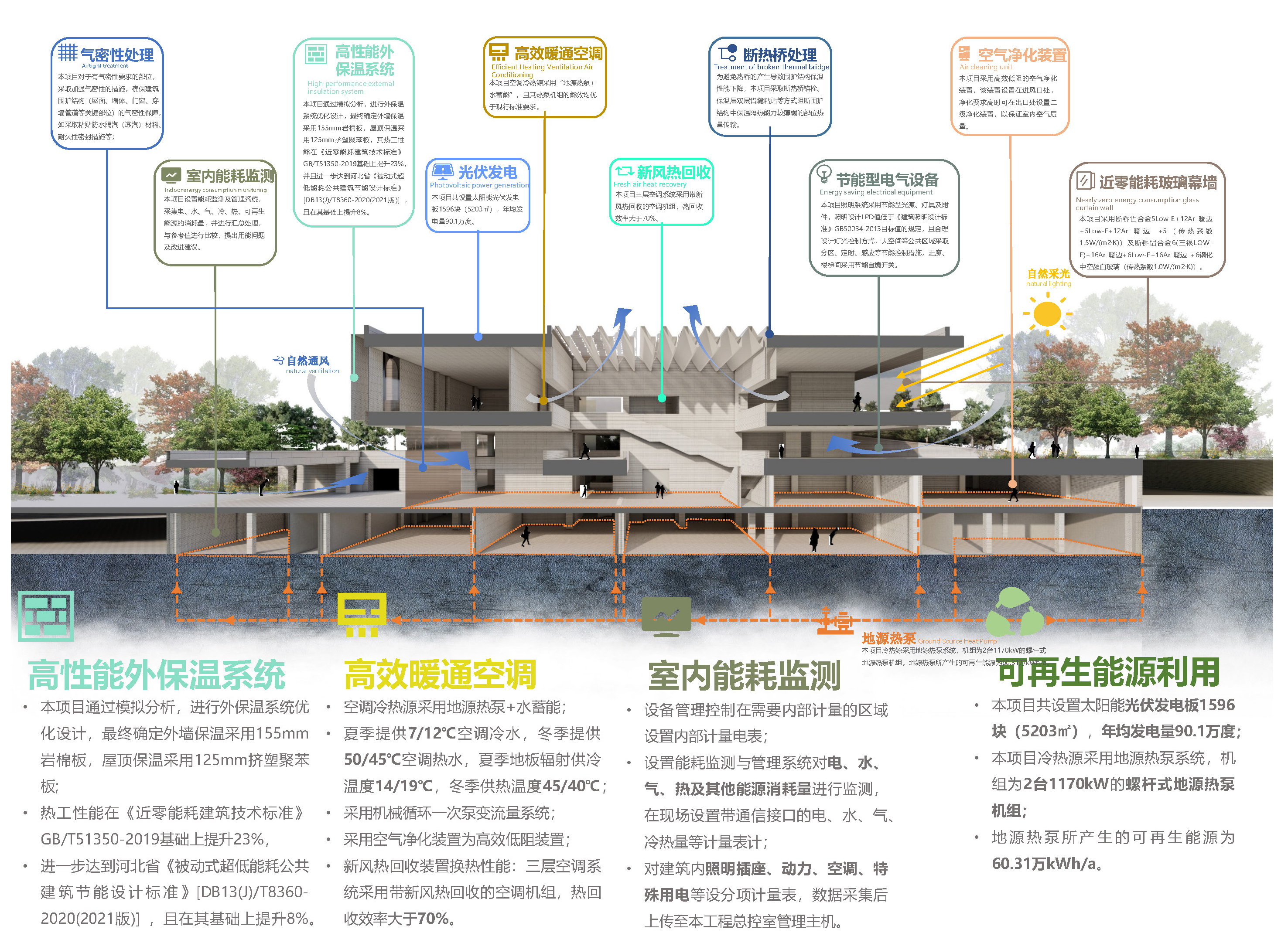

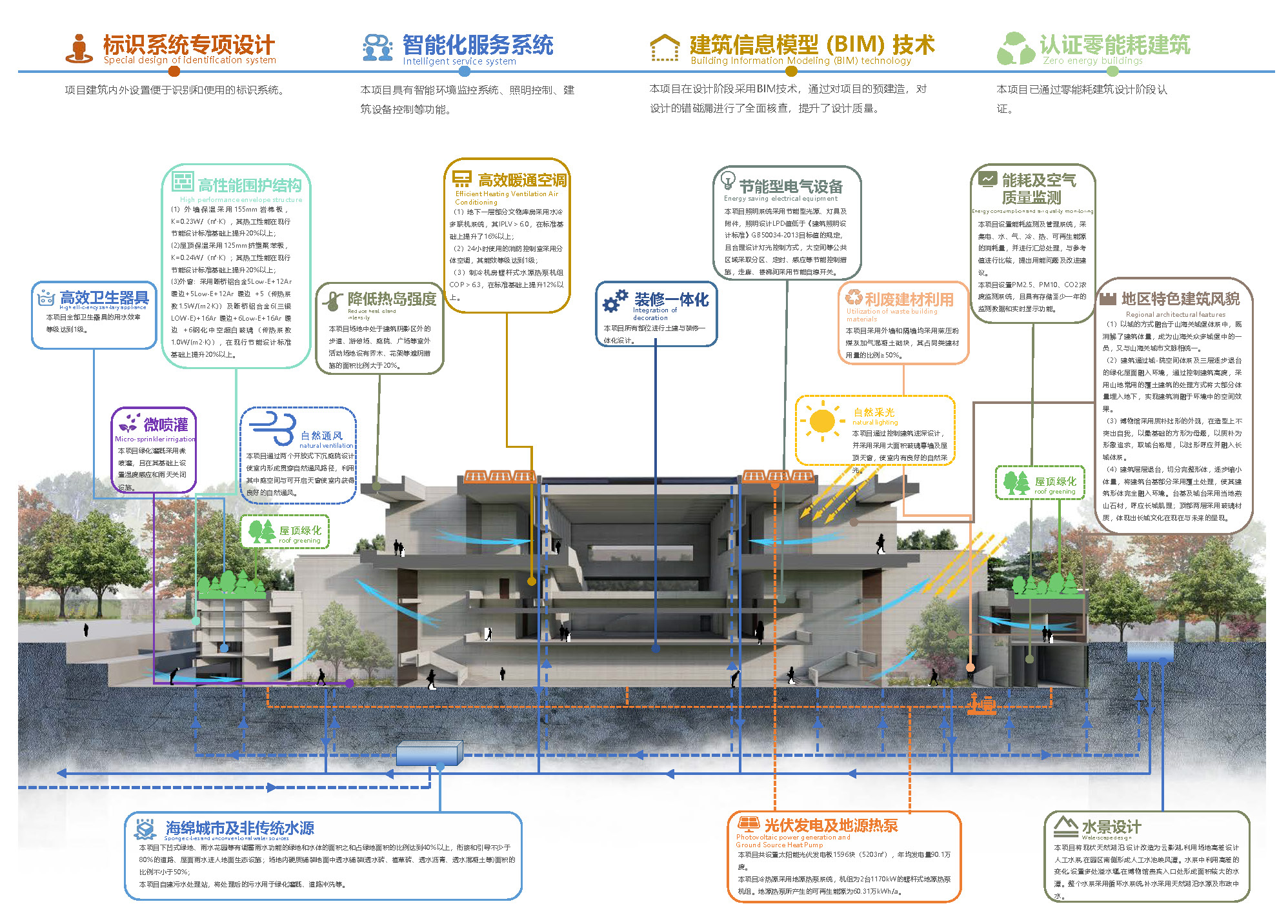

建筑选址背山面海,能够阻挡来自东北方向寒冷的冬季风,并将北部天然湿地的水由东侧引至建筑东南角,形成如意环抱之势,利用山海关的夏季主导东南风向,形成建筑外围的微气候,并形成丰富的水体景观。建筑为简洁的方形体量,同时采用山地常用的覆土建筑的处理方式将大部分体量埋入地下,并控制建筑高度,逐步消解建筑体量,最终将建筑体形系数控制在0.16,大大减少建筑外围护结构的传热损失。

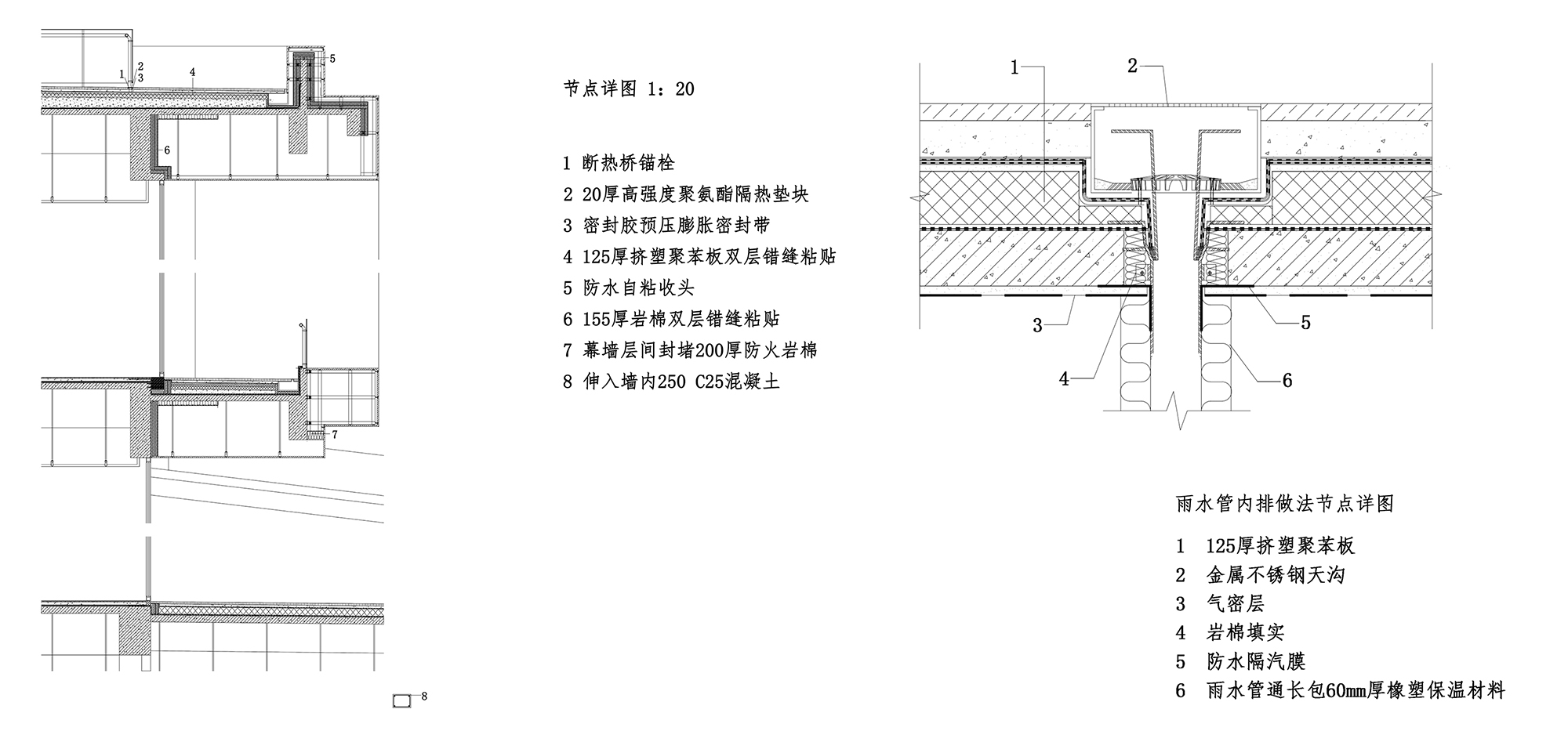

通过对建筑功能进行合理排布将建筑分为被动区与非被动区,被动式设计作为基础,主动式手段作为提升,对不同区域采取不同的节能策略。通过对项目所在地日照情况、全年温湿度及室外风速进行分析,确定合理的采光遮阳及自然通风措施,并通过三个下沉庭院及中庭的可开启天窗形成贯穿的自然通风路径。其次对屋面、外门窗等节点构造均采取断热桥处理,对有气密性要求的砌筑墙体上的开关、插座线盒,穿线管等都进行气密性处理,对围护结构热工性能进行优化。

整个项目坚持被动优先,主动优化的策略,考虑多个方面的因素达到减少建筑能耗的目的,在不改变建筑布局及外观的前提下来实现资源节约及健康舒适的空间环境。根据山海关资源气候特点,空调冷热源采用地源热泵和水蓄能相结合的方式,并设置了太阳能光伏发电系统。

为降低高大空间的空调冷热负荷,减少冬季室内温度梯度,提高热舒适性,公共区域空调方式采用“地板辐射供冷供热+定风量全空气空调系统”的联合空调方式,同时将空调出风口隐藏在建筑内部装饰之中,形成易于使用的建筑内部空间,采用智能化照明系统减少由日常照明产生的能耗,同时达到不影响内部展示效果和使用者游览感受的目的。

山海关中国长城博物馆的设计是基于文绿共生理念的探索,希望在建筑设计中坚守并传承优秀的传统文化价值,结合先进的绿色建造技术,将建筑的绿色设计技术融入建筑的文脉营造中,将强调建筑的在地性、民族性等一系列“文”的要素与数据主导的量化标准通过合理的设计策略统筹起来,可以使建筑在文化与技术的互动中取得共生。

建成后的博物馆犹如盖在山海关历史空间环境中的一枚时代印章,丰富了山海之间的公共空间,已经逐渐成为民众了解长城文化、体会长城精神的重要空间场所。

设计图纸 ▽

完整项目信息

项目名称:山海关中国长城博物馆

项目地点:河北省秦皇岛市山海关区角山长城景区山门西侧

建成状态:已建成

设计时间:2020年4月—2021年11月

建设时间:2021年12月—2024年3月

用地面积:46804平方米

建筑面积:29911平方米

设计单位:中国建筑西北设计研究院有限公司 华夏建筑设计研究院

主持建筑师:吕成

项目建筑师:曹惠源、王军、王美子

建筑专业:肖璐、魏佩娜、刘倚含、李恒

结构专业:贾俊明、李志富、董凯利

总图专业:刘伟

给排水专业:张军、贺鹏鹏

暖通专业:周敏、杨春方、马金星

电气专业:韦春萍、王继文

智能化专业:张飚、薛康

幕墙专业:杨王坤、李洋

景观专业:曾健、边宇、王涛、黄思思、牛岳转、赵超

室内专业:丁梅、李午亭

照明专业:王东宁、崔朕枚、王宏雷、梁金龙、凌俊磐

摄影:直译建筑摄影、孔锦权

版权声明:本文由中国建筑西北设计研究院有限公司华夏建筑设计研究院授权发布。欢迎转发,禁止以有方编辑版本转载。

投稿邮箱:media@archiposition.com

上一篇:Heatherwick泰国首作方案:曼谷“灯笼街区”

下一篇:历时20年,卒姆托洛杉矶市立艺术博物馆扩建完工,室内外照片首公开