想象一下,如果你学习设计的地方,本身就是建筑史上的经典,会是一件多么幸福的事情?

相较于住宅、美术馆或博物馆,教育建筑功能性强、设计有时会面对更多限制与规范,但成果又影响深远。

在20世纪建筑史上,有这样一批精彩的大学建筑,它们的诞生,对后来的教育建筑设计意义重大:其中既有格罗皮乌斯、密斯、康、阿尔托等大师在欧洲、美国留下的遗产,亦有阿蒂加斯、多西等在南美、印度创作的充满地域色彩的杰作。

本篇合集收录“经典再读”系列发布过的15组大学建筑(包括群组与单体),每个项目的难点,以及建筑师给出的解决方案各不相同,但在其所处的时代,都是精彩的回答。

你最欣赏哪个项目?如果是你,你最想在谁设计的建筑里进行学习和研究?

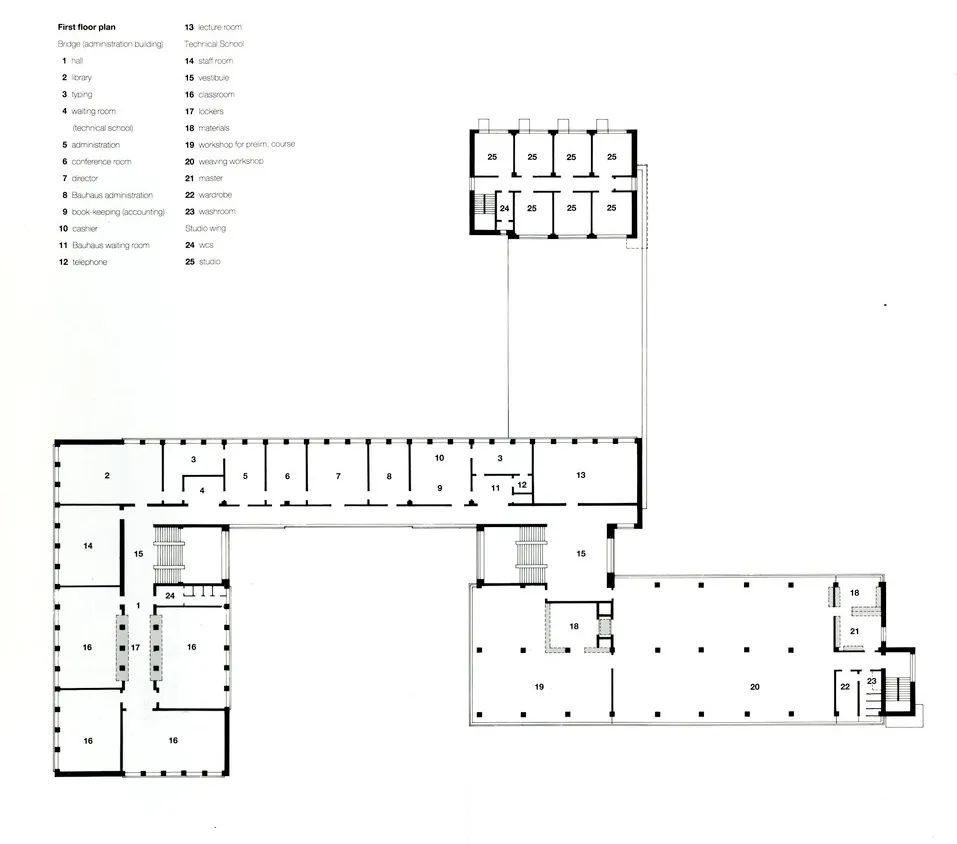

德绍包豪斯校舍

Bauhaus Building Dessau

沃尔特·格罗皮乌斯,1926

德绍,德国

1926年在德绍完工的包豪斯校舍,无疑是一座建筑史上的丰碑。这座建筑对建筑师的意义已经超过了建筑本身,代表的是一种现代建筑学这门学科的象征和对建筑师这个身份的认同。

校舍按照功能,分为工作车间区、办公管理区、集中活动区(包含剧场和餐厅)、学生和教工住宿区,以及一个造型艺术学校(与德绍市政府合办)。格罗皮乌斯根据不同的功能需求,设计出大小高低不同的建筑体块,将它们组合在一起,就成了包豪斯校舍这么一个看似非常不规则、甚至有点莫名其妙的建筑形体。不同的功能区,在自己的内部,也有着包括立面、陈设等种种独特的设计。

除此以外,学校里的家具和陈设,也是学生和教师们自己设计的。大到椅子,小到台灯、水壶,都充满了现代风格的设计感。德绍包豪斯校舍由校长格罗皮乌斯的私人建筑工作室与包豪斯工作坊合作设计,其他大多数至今仍定义着包豪斯形象的产品和建筑,也都是在德绍建造的。

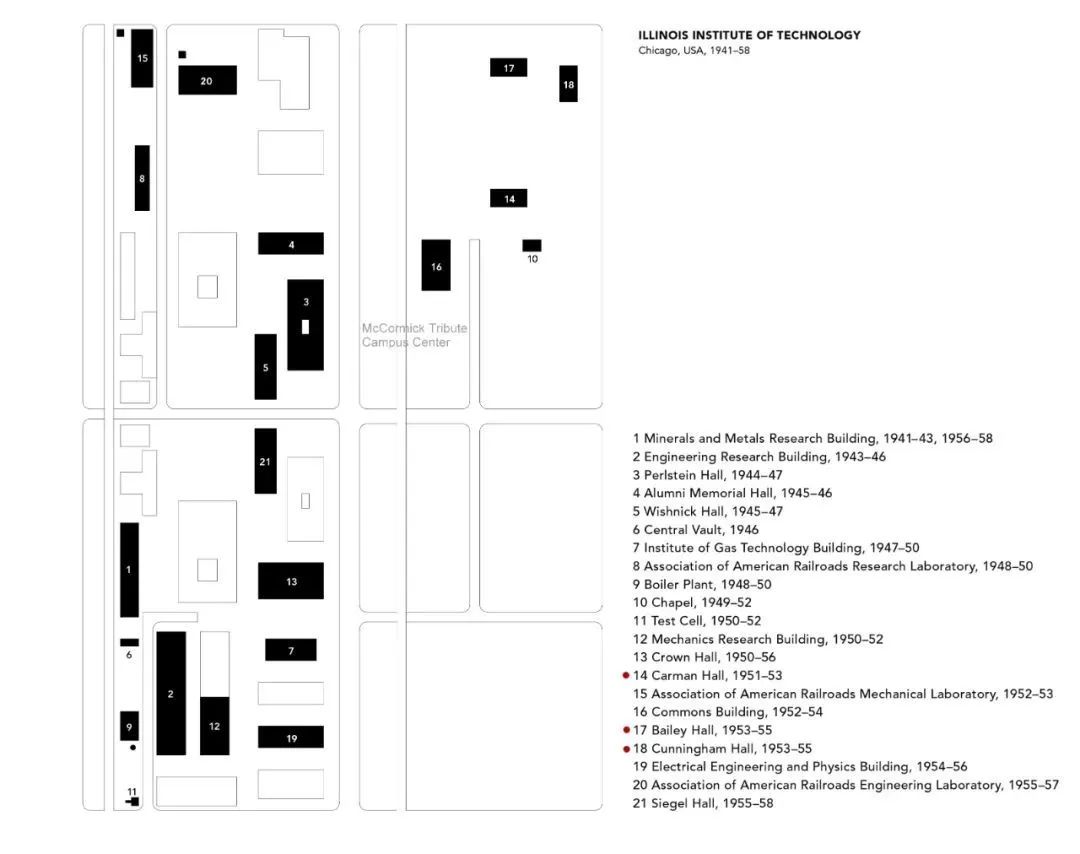

伊利诺伊理工学院

Illinois Institute of Technology

密斯·凡·德·罗,1941—1958年

芝加哥,伊利诺伊州,美国

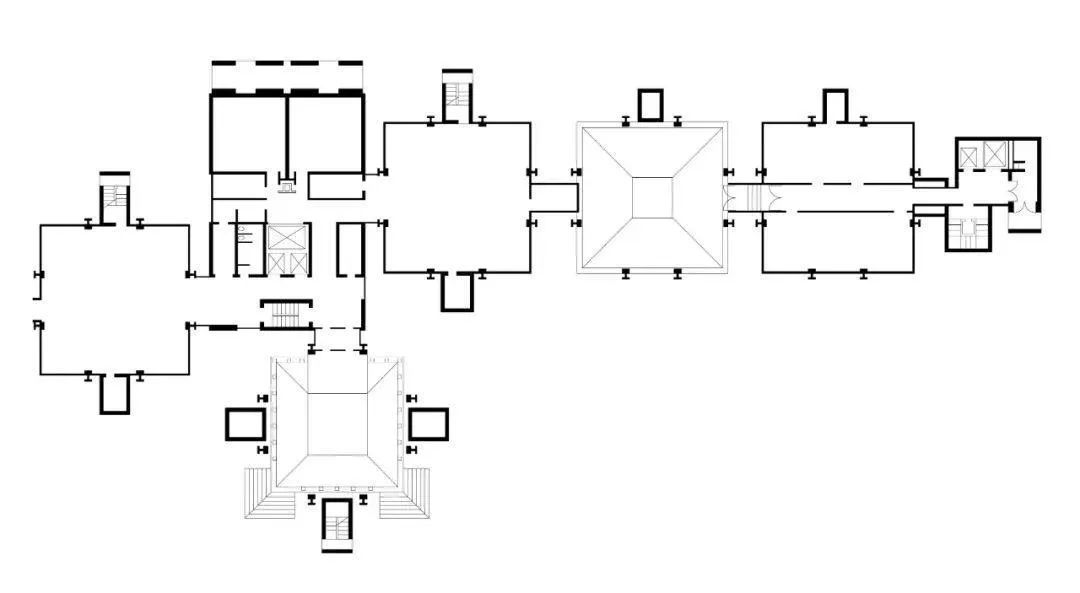

柏林包豪斯学院关闭后,1937年密斯离开德国赴美发展。接下48.6万平方米的IIT校园规划、包括单体建筑设计的项目,密斯声称是“自己做过的最大决定”。

从最开始,密斯便专注于一个最小单元尺寸,该单元可以作为一个模块,整个校园将在此基础上发展延伸。教育空间三种预期的功能:教室、制图室和实验室,由房间的尺寸决定整栋建筑的尺寸。在材料上,密斯大量运用芝加哥南部厂房建筑上的常用建材,使之在形态及质感上完全异于美国传统意义上的校园。

密斯在前期方案中也曾尝试以建筑围合特定形态的广场发展出整个校园设计,但最终实现的规划方案所提供的更多是一个可以成长和发展的秩序。整个校园被高度的秩序控制着,体现了密斯所谓的“普世空间”理念。菲莉丝·兰伯特认为这种想法是从芝加哥2万平方米的城市地块和美国城市的路网格子而来,它们完全不同于密斯所熟悉的欧洲城市肌理。

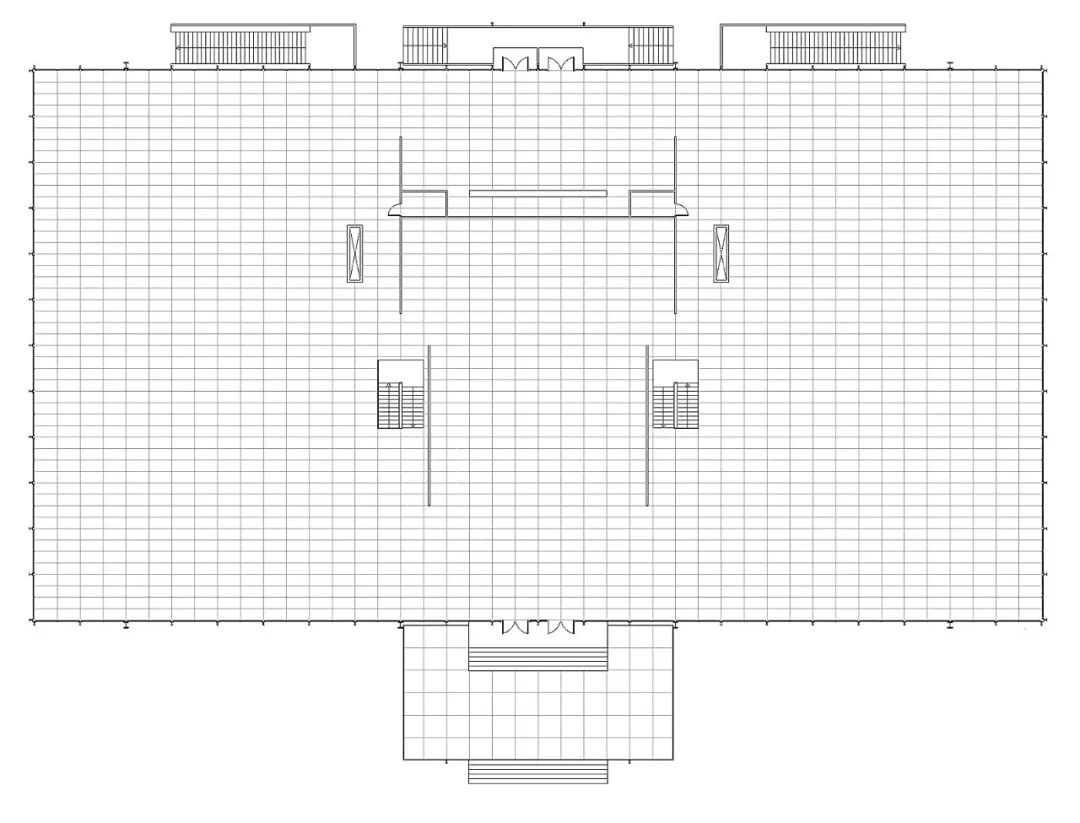

克朗楼

S. R. Crown Hall

密斯·凡·德·罗,1956年

芝加哥,伊利诺伊州,美国

克朗楼是伊利诺伊理工学院的建筑系馆,密斯认为这是最能代表他哲学思想的作品,他曾使用“几乎无物”(almost nothing)来形容它。这栋有着精致细部和雅致比例的建筑所呈现出的匀质和澄静,远远超脱了其使用的工业材料的物质性。

8根间距为18米的工字钢柱撑起了66米×36米室内无柱的教学空间,屋顶则被悬挂在高1.8米的钢梁之下。整个建筑分为两层,高于室外地面1.8米的地面层为主要教学的工作室空间(层高5.4米),其他的功能空间则被设置在使用高窗采光的半地下空间。整个室内空间被落地玻璃所包围,3米间距的工字钢柱是玻璃墙体的主要结构构件,如同主要的结构柱一样直接暴露在外墙之外。整个玻璃外墙在水平方向分为两段,在接近地面处使用了磨砂玻璃,以减少来自室外的干扰,而上半部使用的透明玻璃巧妙地弱化了大尺度天花带来的压迫感,同时也将光线和树影带入了室内。

继范斯沃斯住宅之后,克朗楼更清晰地将密斯理想中的“普世空间”呈现出来。在整个由水磨石作为地面、开放无柱的室内空间中,仅由3组高1.8米的橡木饰面的墙界定出了展示厅、门厅及两组大的教学空间,在界定空间功能的同时更强化了整个空间开敞的感觉。

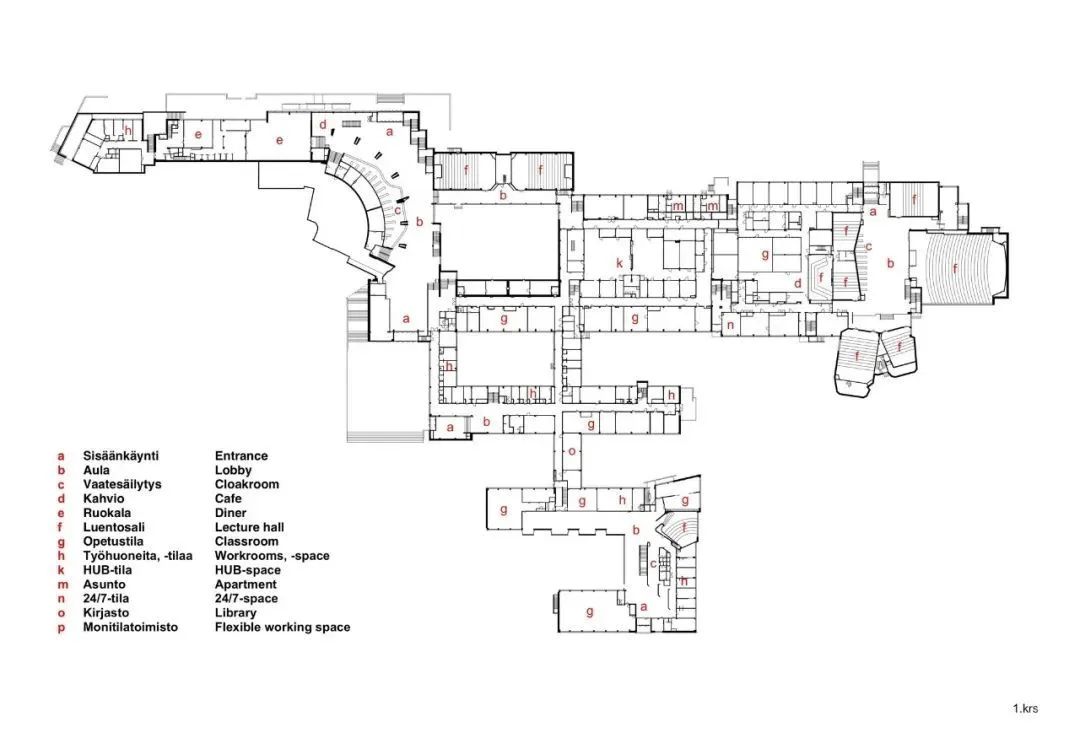

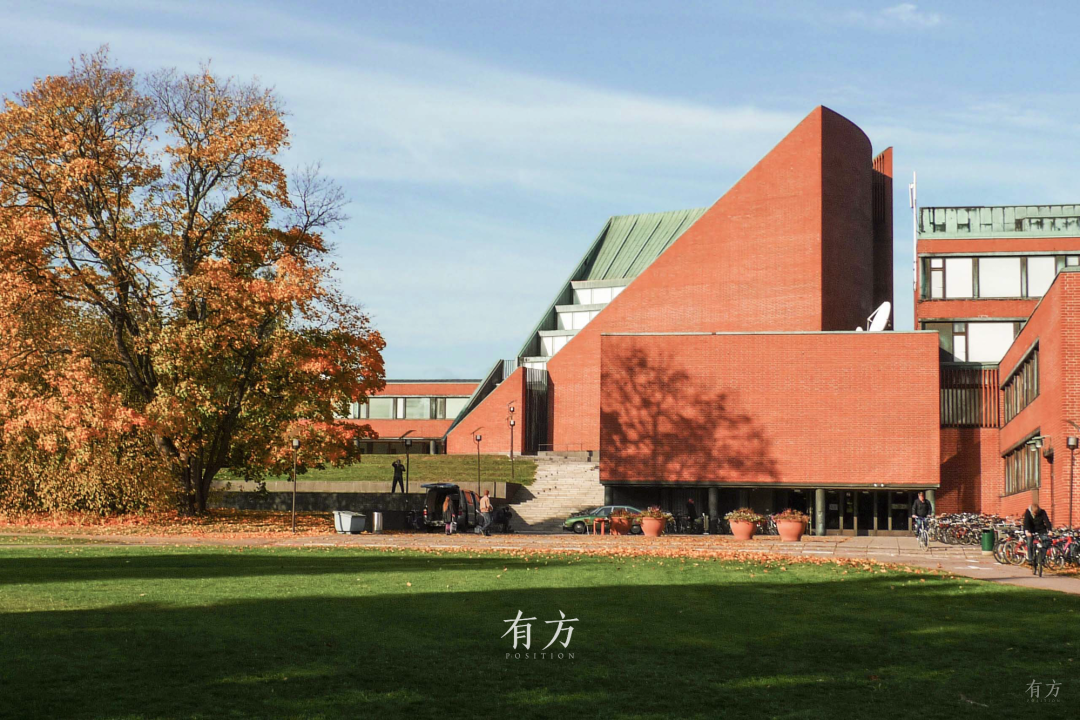

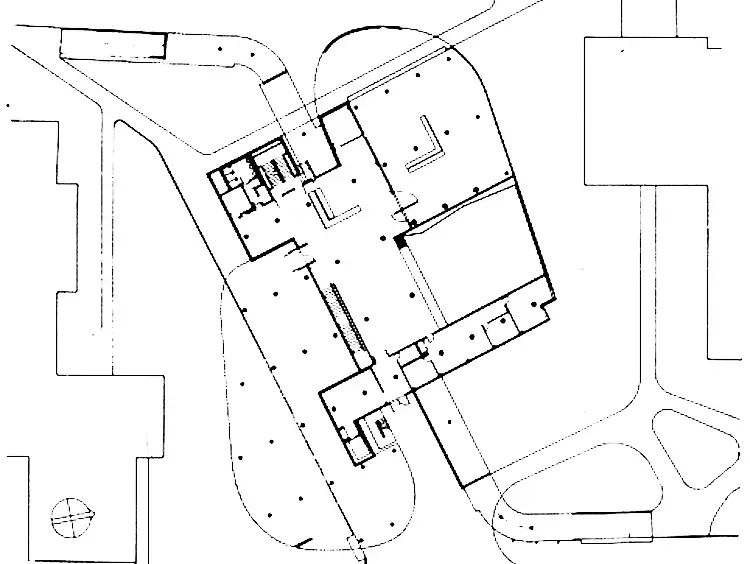

赫尔辛基理工大学(现阿尔托大学奥塔涅米校区)

Helsinki University of Technology

阿尔瓦·阿尔托、爱诺·阿尔托、艾莉莎·阿尔托,1949—1975

埃斯波,芬兰

赫尔辛基理工大学(现已改名阿尔托大学)奥塔涅米校区的规划及主楼设计,是“二战”后大学校园和教育建筑设计的经典案例。从外部区域到内部空间及其细节的全面设计,充分展现了阿尔托强大的创作能力。

主楼位于一个中央山丘上,支配着周围的环境。主楼一侧是面向街道的汽车交通,另一侧是梯田式的公园,专为行人保留。公园将主楼与绿地另一侧的学生宿舍区连接起来。公园的边界主要由主楼和大学的图书馆定义——后者于几年后建成。

主楼的主导元素是一个扇形礼堂,外部呈半圆形剧场的形状,屋顶结构遵循内部座位逐渐上升的安排。这种布局允许礼堂接收间接自然光,而同时窗户在外部呈现出戏剧性的高度,窗户上方是铜制的天幕。这就形成了一个位于校园中心广场,地标式的体量,自动使这个广场成为学生聚集的地方。中心广场是梯田式公园的顶点所在,可用于学生的露天会议、校长的演讲和其他活动。较低的台阶作为露天剧场的座位,可以俯瞰广场。扇形礼堂成为阿尔托最具标志性的作品之一。

卡彭特视觉艺术中心

Carpenter Center for the Visual Arts

勒·柯布西耶,1963年

剑桥,马塞诸塞州,美国

1956年,哈佛大学做完视觉艺术的报道后,决定为其建造一个中心。时任哈佛艺术学院院长Josep Lluis Sert认为这是个在校园内建造现代主义建筑地标的绝佳机会,随即邀请柯布设计,但被他回绝。当时在哈佛任教的Sigfried Giedion亲自致电,才说服柯布答应设计。几番争论后,基地选在哈佛园东侧昆西街和普雷斯科特街间的一块狭小的基地上,周围多为砖造乔治亚风格的建筑。

卡彭特视觉艺术中心最终在1963年落成。建筑总共5层,为图绘、画图和雕塑提供了开放而灵活的工作空间。混凝土和玻璃的建造是柯布对理论的表达,他许多独到的思想在此得以呈现:相互渗透的内外空间、裸露的混凝土、通过第三层将两侧道路连接起来的坡道、各个楼层的独立支柱及“遮阳板”(brise-soleil),视觉艺术中心可以说是柯布在职业生涯中建立的具体形式和设计原则的汇编。

进入视觉中心除了通过街面层的下沉步道外,直达中心的坡道是联结两个分开的三层体量的重要策略,在柯布原先的构想中这条混凝土坡道是校园步行道的一部分,它连接了两条学生活动的街道,但是两边的空间并没有足够的吸引力支持这条“街道”的存在,为此后期校方在坡道侧的空间增加了咖啡馆和塞特画廊等功能。站在坡道最高点的阴影下回望阳光下的哈佛园也是个特别的框景体验。

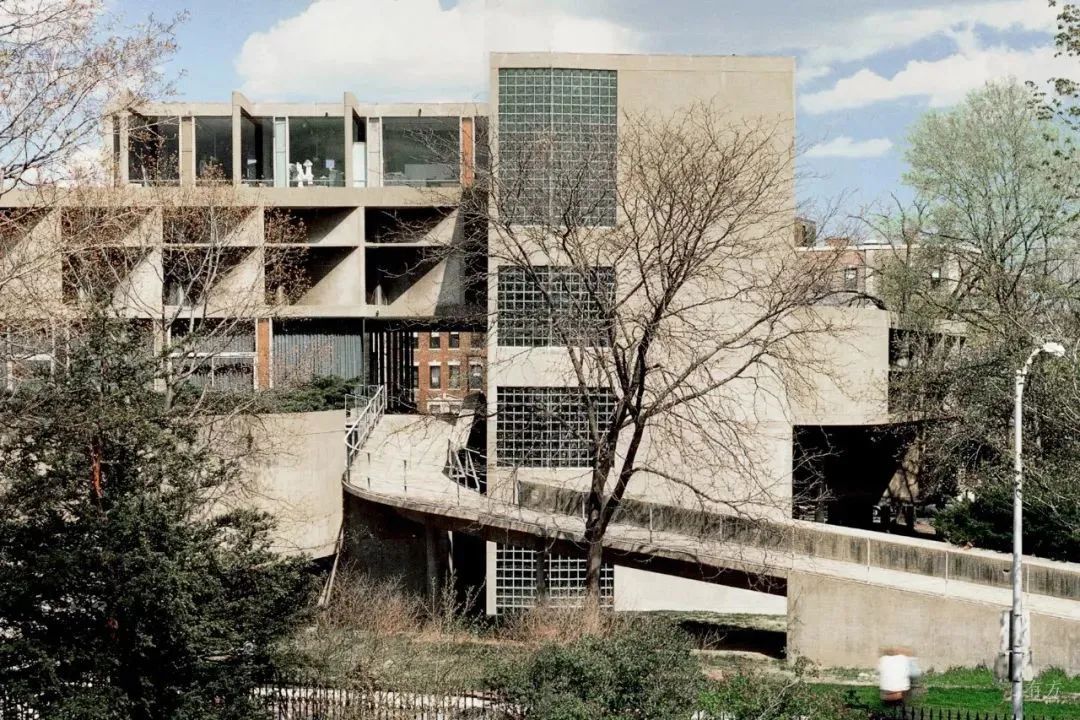

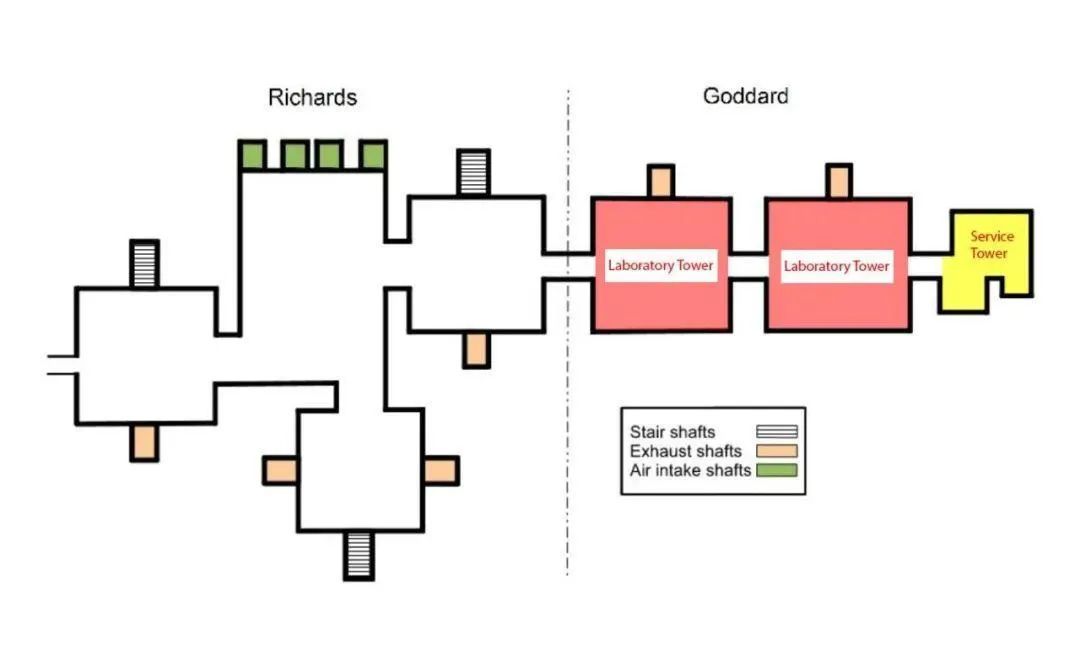

理查德医学研究中心

Richards Medical Research Laboratories

路易斯·康,1961年

费城,宾夕法尼亚州,美国

1961年,60岁的路易斯·康在宾夕法尼亚大学内完成了理查德医学研究中心,这件作品清晰地表达出他对建筑的看法。

8层楼高的理查德医学研究中心为一个医学实验室,受到基地条件的限制,建筑需要在垂直方向上发展,从外观看它更像是一个“塔”的集合体,形体、空间和结构技术被严谨地融合在了一起。

康曾多次提到他对中世纪建筑和古城的向往,在这栋建筑上可以依稀看到意大利圣吉米尼亚诺古城无窗钟楼的剪影。古典建筑的精神透过现代的空间处理和技术展现出来,高低错落的建筑体量打破了现代建筑整齐划一的天际线,大量使用的红砖让这栋建筑自然地融入到校园之中。当时美国新建筑的方向仍然被国际风格统摄,1961年这件作品于开放前就在纽约现代艺术博物馆展出时,它已被认为将是“二战”后具有重大意义的美国建筑。

耶鲁大学艺术与建筑学院大楼

Yale Art and Architecture Building

保罗·鲁道夫,1963年

纽黑文,康涅狄格州,美国

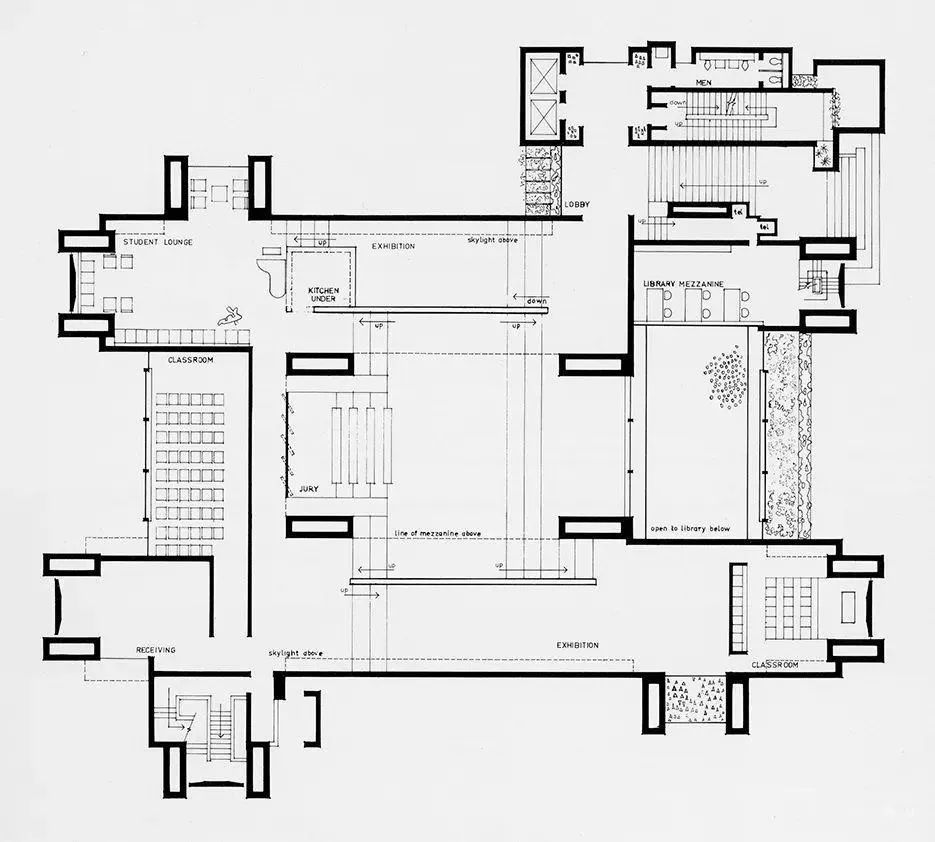

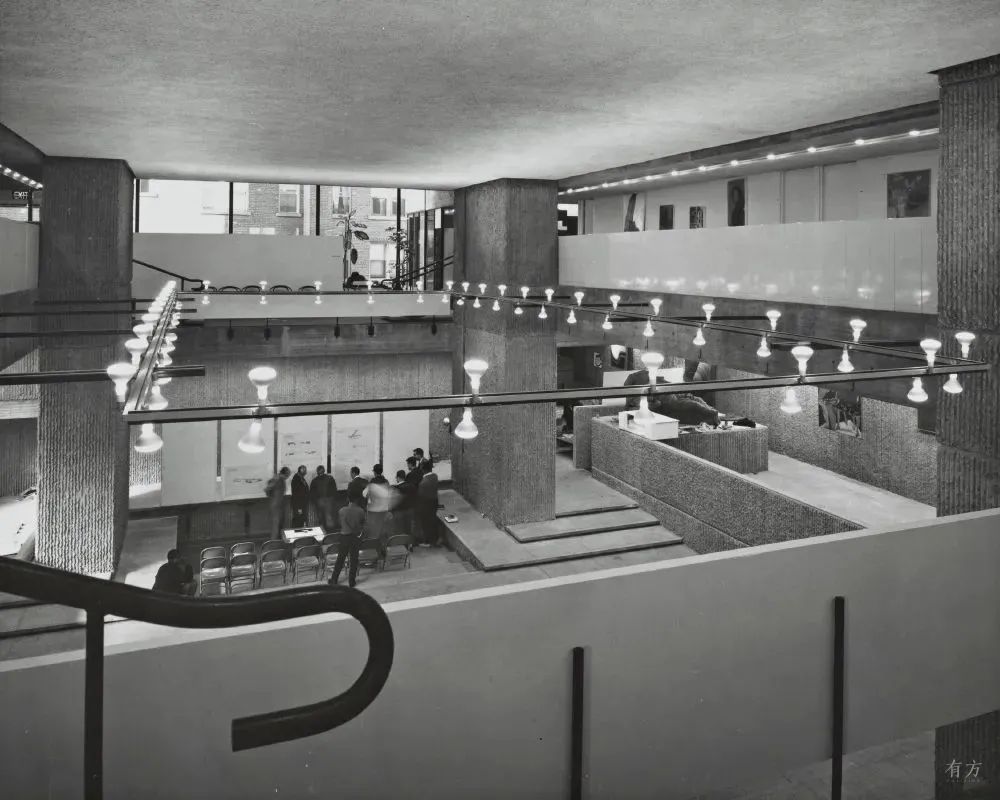

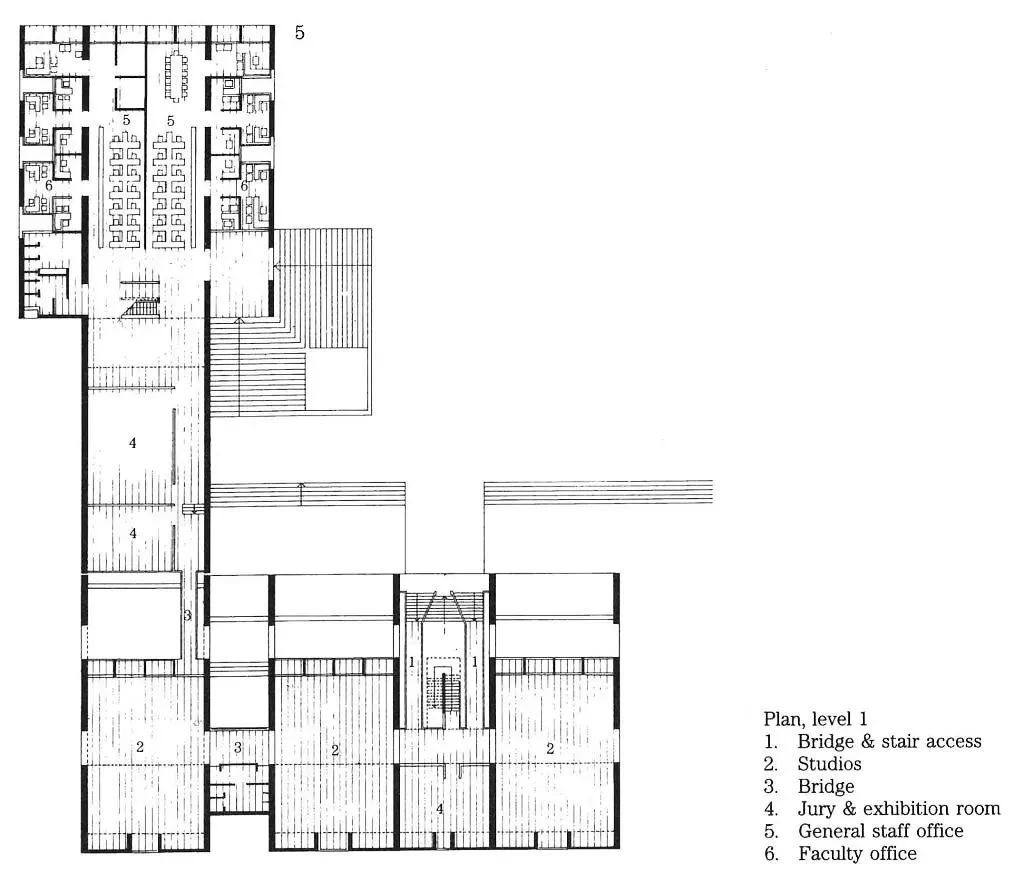

位于城市地块转角的耶鲁大学艺术与建筑学院大楼,被视为粗野主义在美国的一个重要代表作品。时任耶鲁大学建筑系主任的保罗·鲁道夫同时也是这个项目的建筑师,如同密斯设计的克朗楼和伊利诺伊理工学院一样,这个项目清晰地展现了建筑师对于教学空间和建筑的态度。

在耶鲁大学艺术与建筑学院大楼中,鲁道夫使用了19根粗大的混凝土柱状结构,支撑起了室内37个高低不一的楼板平台,通过阶梯和桥梁的连接,串联各个教学空间和工作室,这样的处理手法,带给人们一种迷宫般的建筑体验。

在建筑的中心,鲁道夫运用与赖特的拉金管理大楼的中庭和天窗相类似的处理手法,将光线带入周围发散的水平板—— 一种鲁道夫称之为“风车”的组织方式——在空间中制造出惊人的光影效果。

建筑完工于1963年,其粗野主义的混凝土形式和复杂的空间内部设计,既为鲁道夫带来赞誉,也有批评。随着大楼的投入使用,过于碎化的空间处理限制了它的使用,而所受到的质疑的声也越来越大。1969年7月,一场起因不明的大火严重破坏了这栋建筑,在后来的修建中,除了增加了楼板面积,同时也拆掉了原本搭接水平楼板的桥。在1993年的一次演说中,鲁道夫不愿意回答任何关于这个项目的问题,他甚至声称“对我而言这栋建筑已不存在”。

拜内克古籍手稿图书馆

Beinecke Rare Book & Manuscript Library

戈登·邦夏,1963年

纽黑文,康涅狄格州,美国

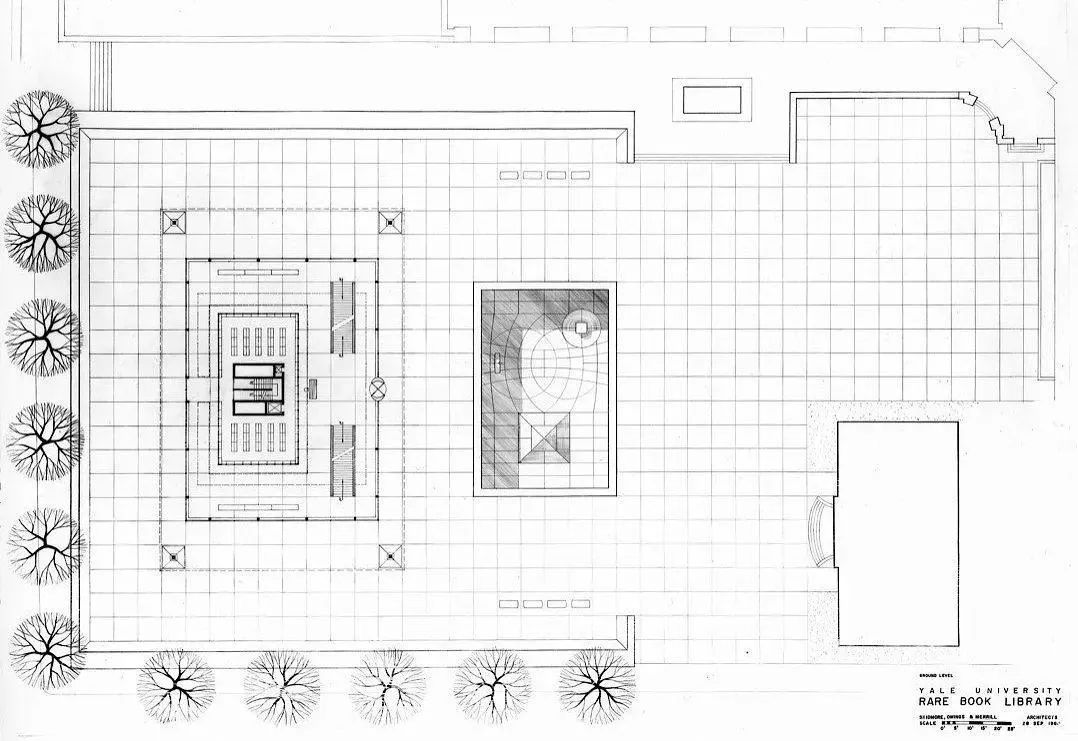

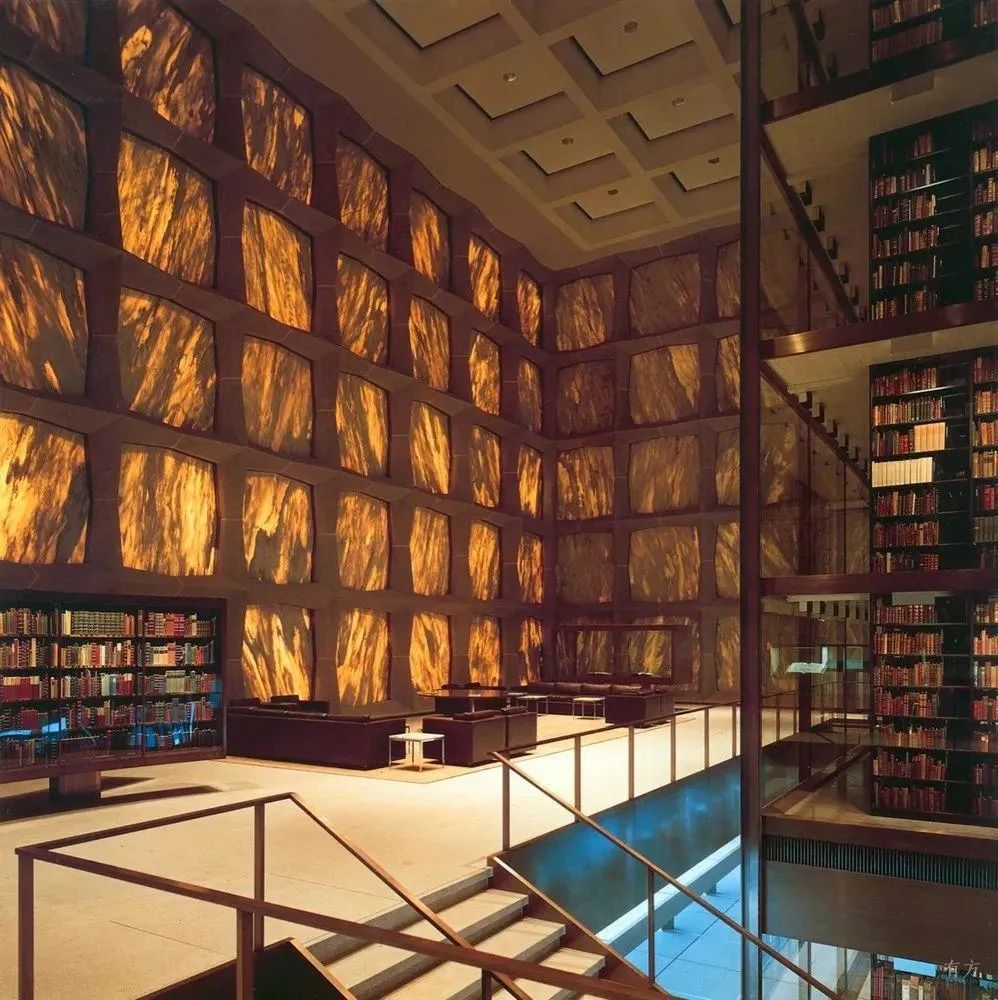

图书馆在校园设计中永远是最重要的一环,它除了是知识交流的载体外,更和学生的校园生活紧密相连。耶鲁大学的拜内克古籍手稿图书馆较之一般的图书馆有着截然不同的风貌,它更像是一个古籍手稿博物馆。

在建筑面积近12万平方米的体量中,邦夏选择了将重要的珍本藏书空间放置在地面层以上的6层空间之中,不同于常见的图书馆设计,阅览空间及其他管理空间、书库等被放置到配以下沉花园的地下两层空间之中。

外观有着柏拉图式1∶2∶3比例的建筑体量,成为巨大的珍本古籍的藏书间;两组大理石梯将访客从街面层入口直接带入夹层(二层)的展览空间之中,迎面而来的是图书馆的主体—— 一座六层楼高、放满珍本书籍的书架和带有温控和湿控的玻璃塔,必要的楼梯和电梯全部都隐藏在书架之后。拜内克古籍手稿图书馆作为全世界同类型图书馆中最大的一座,通过五层通高的室内展览空间和玻璃书塔的空间处理,呈现出十分震撼人心的独特形象。

为了避免日照对书籍的损坏,邦夏完全没有在地面层以上的楼层开窗,厚度约3.17厘米的大理石被嵌入建筑的主体结构——外部包裹着灰色花岗岩的空腹桁架之中,构成了整个外墙的系统。白天,半透明大理石将白天柔化后的光线带入室内的展厅层中;而到了夜晚,室内的人工照明将整栋建筑从白天岩石般的形象转变为夜间一颗发光的宝石。

莱斯特大学工程系大楼

Engineering Building at Leicester University

詹姆斯·斯特林、詹姆斯·高文,1963年

莱斯特,英国

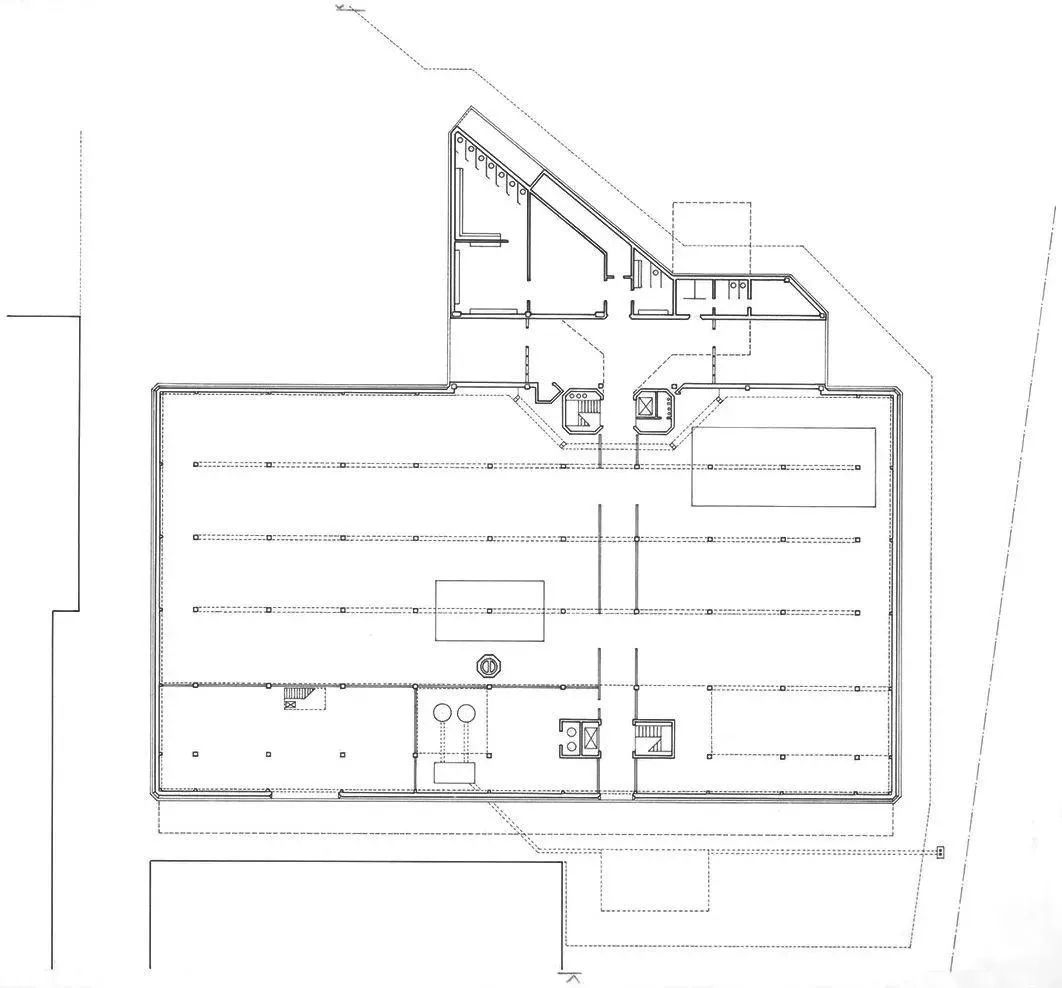

莱斯特大学工程系大楼由詹姆斯·斯特林和詹姆斯·高文设计,弗兰克·纽比担任结构工程师。该项目被广泛认为是那个时代最重要的建筑之一。

建筑建于1959—1963年之间,看起来与校园内其他规划的建筑都不同——由两座相连的塔楼、相邻的工作间与实验室建筑组成。工作间只有一层高,有着类似工厂建筑的倾斜屋面,只允许北面的光线进入。实验室建筑的顶部,带有以45度角嵌入建筑的菱形玻璃房间。

建筑外部是红砖砌体和通高玻璃的大胆组合:两个悬臂式演讲厅的上方,是两座连接的塔楼,里面布置了实验室和办公室。塔楼建筑的设计灵感据说来自航空母舰的上层结构。工作间及实验室所在的建筑则带有工业建筑的强悍感——两个巨大的玻璃屋顶呈锯齿状,面向塔楼成45度角。工程师们想要的水箱,则被放到了塔的顶部。

尽管建筑的形式看起来是即兴、偶然、如画的,与它功能主义的正当性不一致。但建筑空间的隔断,来自于场地、当下及未来预期的使用需求。这是一座功能性建筑,但它与过时的功能主义乌托邦内容相反,即使在愤世嫉俗的1960年代,它也给了建筑一种非凡的尊严。

阿尔托大学Dipoli中心

Aalto University Dipoli

拉伊莉和雷伊马·皮耶蒂拉,1966年;2017年(翻新)

赫尔辛基,芬兰

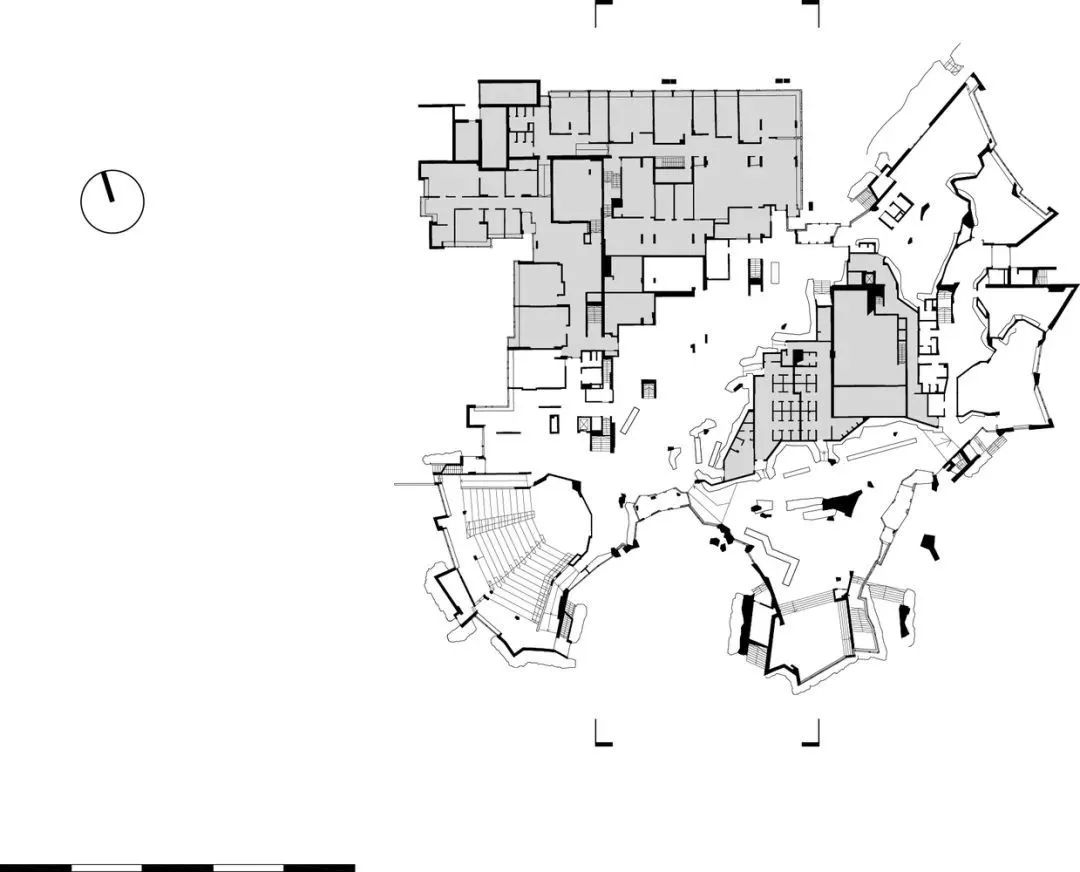

雷伊马和拉伊莉·皮耶蒂拉夫妇是芬兰建筑师、 理论家,两人于1960年合作开设事务所。他们在实践中格外关注现象学、芬兰的地域性与芬兰人的特性,并试图打破纯粹的现代主义模式。

阿尔托大学奥塔涅米校区Dipoli中心,是皮耶蒂拉夫妇有机建筑最经典的案例之一。他们通过使用抽象的自然形式、大窗户墙、天然材料和绿棕色的配色方案,将大型建筑分散在场地周围的自然环境中。每个部分的立面都有不同的组成,建筑的主要材料是清水混凝土、铜和木镶板,以及天然巨石。

与有机的外部形态相比,建筑内部空间的组织相对清晰,在地面层和一层各有一组大空间斜向贯穿建筑:在地面层为休息厅,在一层则是一组有活动隔断的会议大厅。大厅周围是不同大小的会议、节日和餐厅空间,活动隔板和滑动门允许空间组合形成不同的单元。沿着外缘的空间,人们可以通过木框窗墙俯瞰周围的环境。

圣保罗大学建筑与城市学院系馆

Faculty of Architecture and Urbanism, University of Sao Paulo (FAU-USP)

比拉诺瓦·阿蒂加斯、卡洛斯· 卡斯卡迪,1968年

圣保罗,巴西

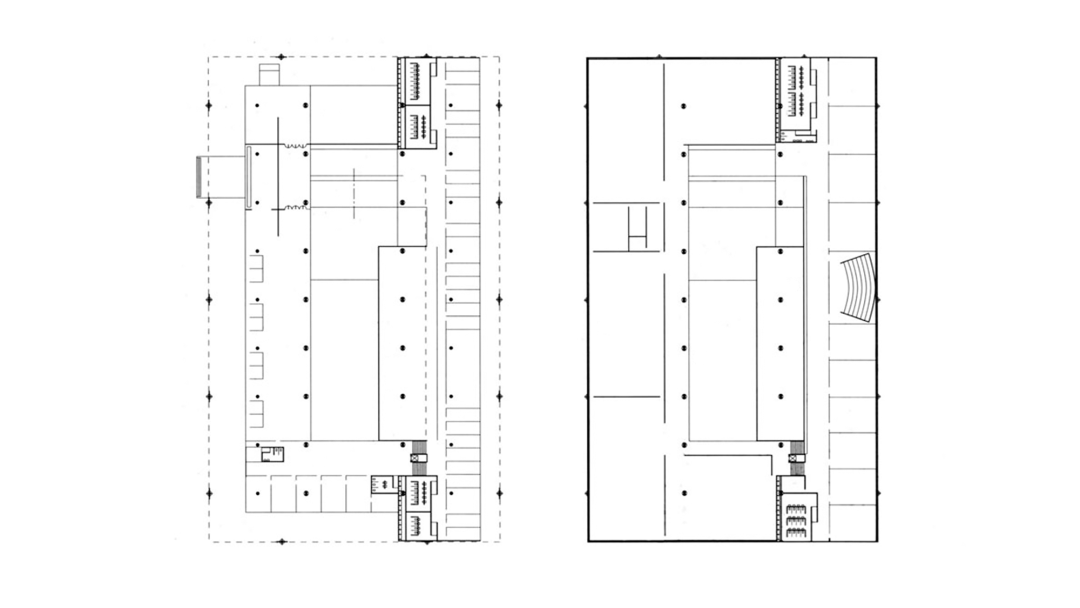

在FAU-USP系馆项目中,身兼建筑师和工程师两职的阿蒂加斯,不仅赋予了建筑简洁有力的外部形态和内部连续开放的建筑空间,同时将结构组件的形式和功能完美结合。从外部看,14根锥形柱将一个巨大的混凝土盒子支撑起来,底层空间完全开放;在建筑的室内有一个巨大的中庭,围绕中庭布置着教学、办公、餐饮、展览等辅助设施。

项目创造基于空间连续性的想法,因此它的六层楼由一个坡道系统连接,试图给人一种在一个平面内的感觉;并支持连续的行走路线,增加使用者之间的共存和互动程度。

整个系馆没有设前门,空间是开放和整合的,尽量避免房间分隔;从外到内的通道是流动的,花园在屋檐下流动,从外部人行道过渡到内部坡道,坡道上展开各种空间布置,包括工作室、图书馆、教室、木工车间和中央Caramelo沙龙。

CEPT大学建筑学院

School of Architecture, CEPT

巴克里希纳·多西,1968年

艾哈迈达巴德,印度

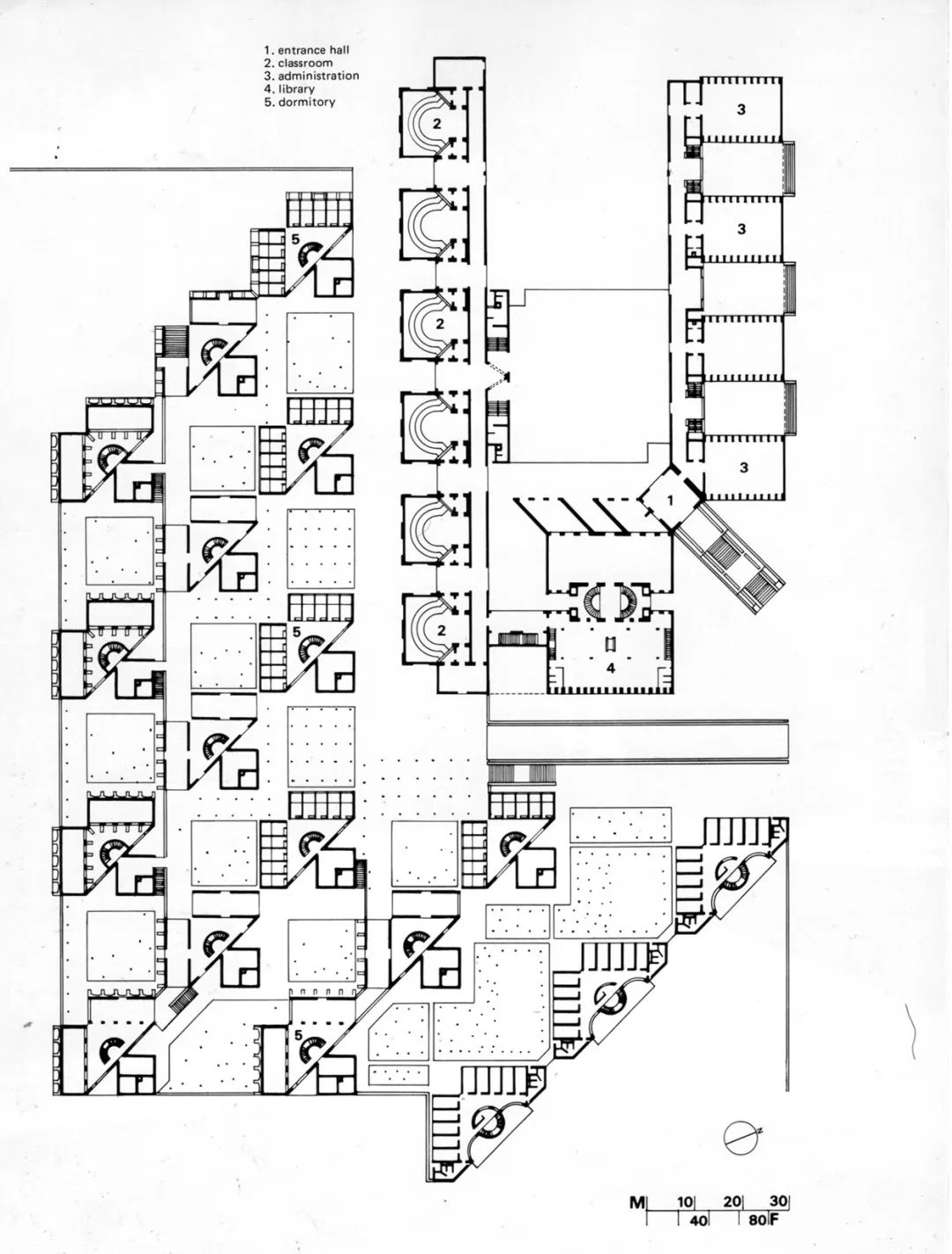

建于1966—1968年的艾哈迈达巴德建筑学院是多西职业生涯的代表项目。建筑本身是一个更大校区计划的第一步。整个项目被命名为环境规划和技术中心(Center for Environmental Planning & Technology,简称CEPT,后来改称CEPT大学)。

由于学院多学科交叉,办学思想开放,多西将设计主旨定为建立“一个几乎没有门的开放空间”。他结合当地气候条件,在设计中采用了一系列开放式布局。首先是不设门与围墙,人们可以从四面八方进入。其次多西认为,建筑学院应该是一个思想交流不会受到限制的地方,教师和学生可以自由地在任何地方教和学。因此设计了架空的底层、变幻的院落空间,强调室内外空间的相互渗透。半开敞的建筑主体与自然环境相交融,有利于形成良好的遮荫和空气的对流,创造出舒适的聚会场所。

建筑采用的是一个由平行砖墙、混凝土梁和楼板构成的简单结构,未来可扩展,且易于维护。在外观上显露出裸露的红砖墙和质朴的混凝土框架,北侧天窗和南向风洞的设计,融入了不少的印度元素。

于韦斯屈莱大学

University of Jyväskylä

阿尔瓦·阿尔托,1971年

于韦斯屈莱,芬兰

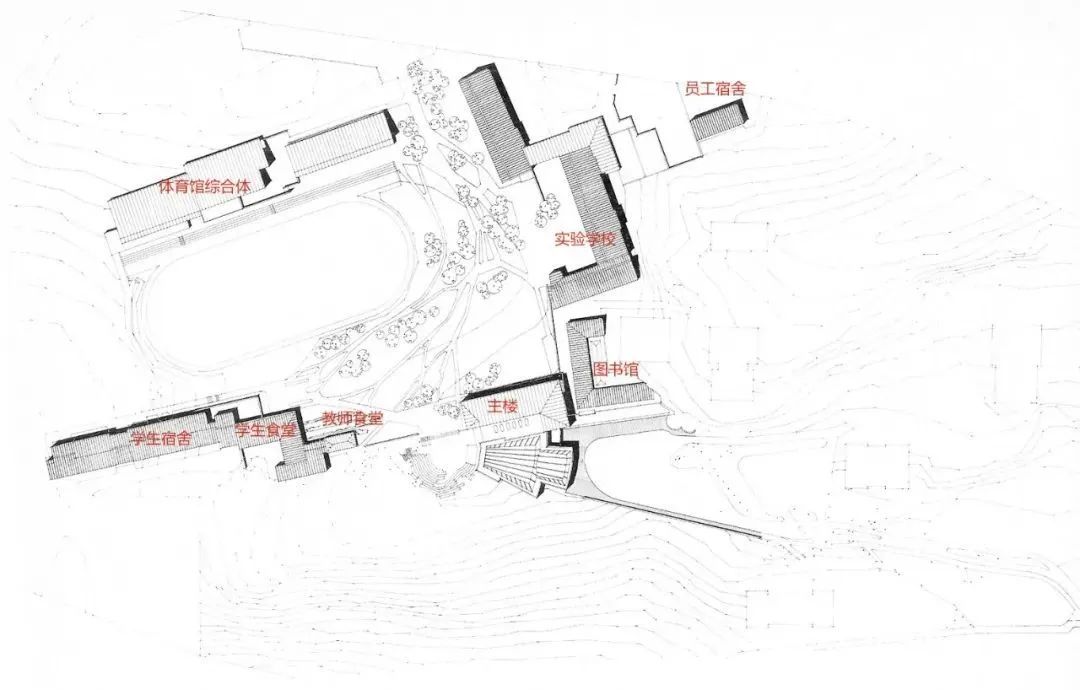

今天的于韦斯屈莱大学主校区,主要由阿尔托设计于20世纪50年代的建筑群组成。作为一位具有充分城市意识的建筑师,阿尔托以雅典卫城为灵感源泉,希望在于韦斯屈莱建立一个“北方雅典”,校园布局折射出来明显自雅典卫城的影响。

整个建筑群围绕着学校运动场地建造,呈开口向南的U形。U形中间段为主楼(包含两个可以合二为一的报告厅)、教师培训学校(1951—1953年)、图书馆,以及实验教学的小学校;西侧一翼则为大学的室内体操、运动和游泳综合体建筑,后期进行过改扩建;东侧一翼为宿舍、教师食堂及学生食堂,教师食堂是一个小神庙般的独立亭子,连接到学生食堂,再与宿舍楼连接。

于韦斯屈莱大学建筑群是阿尔托最出色的作品之一,自然朴素的建筑形式令人信服。一方面,建筑被细分为大小不一的体量,以适应原有地形,创造足够丰富的校园空间。另一方面,建筑尽可能地使用天窗或高侧窗,以加强空间的围合感。底层的台地和檐廊、中间部的实心砖墙,以及顶部的采光侧窗确立了一种水平向的、充分结合自然和场地、空间变化也极为丰富的校园空间特征。

印度管理学院

Indian Institute of Management Ahmedabad

路易斯·康,1974年

艾哈迈达巴德,印度

“……我问砖头想要成为什么,它说拱,于是我给了它拱。”

康是现代建筑史上使用拱的大师,2000多年前的古罗马建筑对康有着巨大启发。康在印度管理学院中设计的拱,是他一系列拱的代表。康力图不使用柱和梁,而是用墙和拱来解决建筑的承重。他把拱分解成了上下两部分,上面是内部只受拉力的砖拱,承载其上的所有压力,下面是钢筋混凝土的拉杆,其中只受拉力,拉杆角部的突起接受了上面砖拱的压力传递,整个细部真实地表达了内部的受力。随着这种“分解拱”的成功,它成为了康自己的建筑符号,它以及它的变体被康用到了多个建筑之中。

康运用本地的建材——砖与混凝土,以及大型的几何立面来诠释印度传统建筑。对功能和气候的考虑影响了宿舍的平面设置,而气候和材料则影响了它的立面。印度特有的气候要求建筑有室内的通风,同时又要避免炎烈的阳光。于是阳台、走廊、休息室和外墙巨大的圆洞贯穿了宿舍和教学大楼的设计。

波尔图大学建筑学院

Faculty of Architecture of the University of Porto

阿尔瓦罗·西扎,1996年

波尔图,葡萄牙

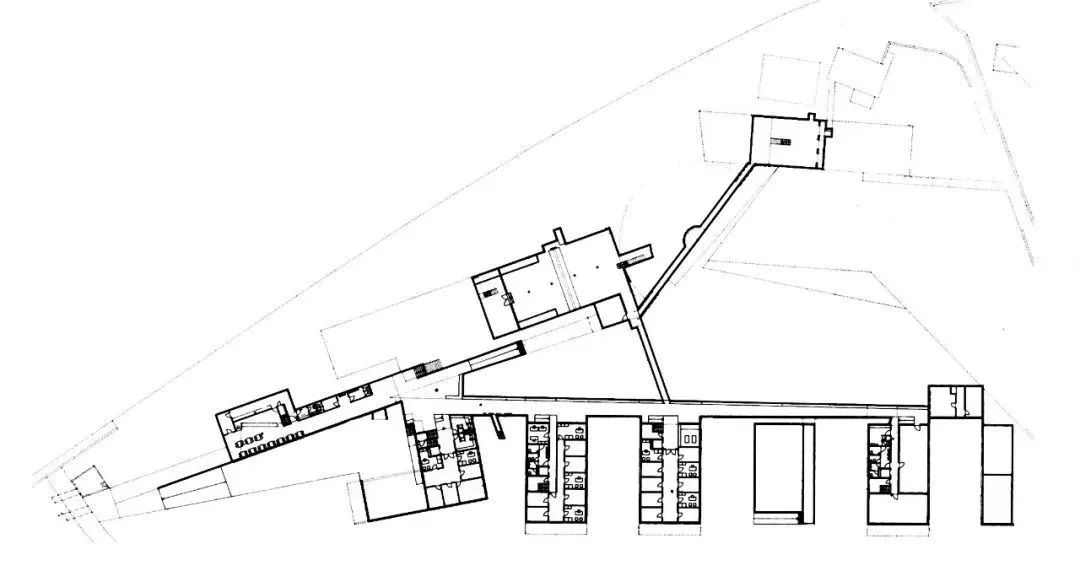

波尔图大学建筑学院建筑群位于杜罗河的河岸高处,场地北面是嘈杂的城市快速干道,南面则地面高度陡降, 直至河边。西扎将建筑布置在场地的两边,中间靠建筑及西边的地形高差围合出一个类似于三角形的院子。三角形或楔形外部空间是西扎最常用的处理手法。这种空间具有动感,需要的话又可以在内部形成聚合的焦点。

院子北面的建筑是一个连续的体量。这里安排了行政办公、报告厅、一个半圆形的展厅及图书馆等功能。这些功能可以尽量不向北面开窗,很好地隔绝了城市干道上来的噪音,使院子更加安静宜人。

院子南面的建筑被切分成四个高度不一的小体量,让河边的景色可渗透进来。从河对岸看过来,这些小体量建筑也能更好地与岸边诸多小体量民宅融合在一起。这些体量的底层布置的是教授办公室,其上布置的是设计教室/工作室。西扎作品的一个显著特点是会巧妙地勾勒出他希望观察者欣赏的景观,在这个项目中,尤其是在教室的体量中得到了强调。这些体量与波尔图城市的自然环境有着很强的关系。正是这些开口,以及遮阳构件的存在,西扎在体量之间创造了差异化和运动感。

延伸阅读

本文编排版权归有方空间所有,图片版权归原作者或来源机构所有。若有涉及任何版权问题,请及时和我们联系,我们将尽快妥善处理。联系邮箱:info@archiposition.com。

上一篇:深圳光明虹桥1958生态公园,重焕生机的土地 / 自组空间

下一篇:建言|对话吴彦:重构日常,营建社区与生活的深度连接